Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Musaicum Books

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

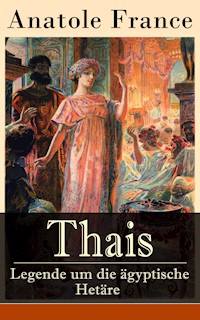

Anatole Frances 'Thais' ist ein Meisterwerk der französischen Literatur des späten 19. Jahrhunderts. Das Buch erzählt die fesselnde Geschichte einer jungen Kurtisane, die durch die Liebe eines asketischen Mönchs zur Buße und Erlösung geführt wird. Frances literarischer Stil zeichnet sich durch seine präzisen Beschreibungen, tiefgreifende Charakterstudien und den subtilen Einsatz von Symbolik aus. 'Thais' stellt eine kritische Auseinandersetzung mit Themen wie Religion, Sünde und Liebe dar und reflektiert die gesellschaftlichen Normen und moralischen Dilemmata der Zeit. Anatole Frances Werk gehört zu den Klassikern der französischen Literatur und wird oft als einer der Höhepunkte des Symbolismus angesehen. Der Autor, selbst ein scharfer Kritiker der sozialen Ungerechtigkeit und politischen Korruption seiner Zeit, illustriert in 'Thais' sein tiefes Verständnis für die menschliche Natur und die Komplexität moralischer Entscheidungen. Durch die feinsinnige Darstellung von Themen wie Vergebung, Verführung und Selbstlosigkeit regt er den Leser zum Nachdenken über die eigene Moral und Ethik an. 'Thais' ist ein Buch von zeitloser Relevanz und anspruchsvoller Schönheit, das jedem literarisch interessierten Leser wärmstens empfohlen sei.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 255

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

THAIS

Books

Inhaltsverzeichnis

Erstes Buch: Der Lotus

Erstes Kapitel.

Damals war die Wüste von frommen Büßern bevölkert. Auf beiden Ufern des Nils standen unzählige, von den Einsiedlern aus Zweigen und Tonerde gebaute Hütten, und zwar in solchen Abständen voneinander, daß ihre Bewohner in voller Einsamkeit leben, sich aber doch im Notfalle Hilfe leisten konnten. Kirchen, welche das Kreuzeszeichen trugen, erhoben sich da und dort über den Hütten, und die Mönche begaben sich an den Festtagen dorthin, um der Feier der Mysterien beizuwohnen und an den Sakramenten teilzunehmen. Es gab auch hart am Flußufer Häuser, in denen mehrere Zönobiten, jeder in einer engen Zelle eingeschlossen, lebten, um in dieser Art der Vereinigung die Einsamkeit noch besser zu genießen.

Anachoreten und Zönobiten lebten in strenger Enthaltsamkeit. Sie aßen erst nach Sonnenuntergang, und ihre Mahlzeit beschränkte sich auf ein Stück Brot, etwas Salz und Ysop. Einige gruben sich in den Sand ein, schlugen ihr Heim in einer Höhle oder einem Grabe auf und führten ein noch merkwürdigeres Leben.

Alle bewahrten die Keuschheit, trugen ein härenes Gewand mit Kapuze, schliefen nach langem Wachen auf nackter Erde, beteten, sangen Psalmen, kurz, verrichteten täglich die Großtaten der Buße. In Anbetracht der Erbsünde versagten sie ihrem Körper nicht nur Vergnügungen und Befriedigungen, sondern sogar die nach der Ansicht der Weltkinder unentbehrliche Pflege. Sie waren der Ansicht, daß die Krankheiten unserer Glieder unsere Seele gesund machen und daß das Fleisch keinen rühmlicheren Schmuck erhalten könne als Wunden und Geschwüre. So erfüllte sich das Wort der Propheten, die da sagten: »Die Wüste wird sich mit Blumen bedecken.«

Unter den Gästen dieser heiligen Thebaïs brachten die einen ihre Tage mit Kasteiung und beschaulicher Betrachtung zu, die andern erwarben ihren Lebensunterhalt durch Flechten von Palmblattfasern, oder verdangen sich benachbarten Bauern als Arbeiter für die Ernte. Die Heiden verdächtigten mit Unrecht einige dieser Einsiedler, daß sie vom Straßenraub lebten und sich den arabischen Nomaden anschlössen, welche die Karawanen plünderten. In Wirklichkeit aber verachteten alle diese Einsiedler den Reichtum, und der Ruhm ihrer guten Werke stieg bis zum Himmel.

Engel in Jünglingsgestalt kamen als Wanderer mit dem Stab in der Hand und besuchten die Einsiedeleien, während Teufel die Gestalt von Äthiopiern oder Tieren annahmen und um die Einsiedler herumstrichen, um sie in Versuchung zu führen. Wenn die Mönche morgens früh zum Brunnen gingen, um ihre Krüge zu füllen, sahen sie die Fußspuren von Satyrn und Ägipanen im Sande. Ihrem wahren, geistigen Wesen nach war die Thebaïs ein Schlachtfeld, wo zu jeder Stunde, besonders aber des Nachts, die wunderbarsten Kämpfe zwischen Himmel und Hölle ausgefochten wurden.

Die von Legionen Verdammter wütend angegriffenen Asketen verteidigten sich mit Gottes und der Engel Hilfe durch Fasten, Bußetun und Kasteiungen. Bisweilen stach sie der Stachel der Fleischeslüste so grausam, daß sie vor Schmerzen schrieen und ihre Wehklagen unter dem sternbesäten Himmel dem Gewinsel der ausgehungerten Hyänen antworteten. Die Dämonen zeigten sich ihnen dann unter reizenden Gestalten. Denn, obwohl die Dämonen an sich häßlich sind, so können sie doch gelegentlich eine scheinbare Schönheit annehmen, welche uns verhindert, ihre wahre, innere Natur zu erkennen. Die Asketen der Thebaïs sahen in ihren Zellen mit Entsetzen Bilder der Wollust, welche sogar den Lüstlingen der Welt unbekannt waren. Da jedoch das Kreuzeszeichen über ihnen stand, unterlagen sie der Versuchung nicht, und die unreinen Geister entfernten sich, nachdem sie ihre wahre Gestalt wieder angenommen hatten, beschämt, aber voll Wut mit dem Frührot. Man sah nicht selten den einen oder anderen von ihnen am frühen Morgen weinend davoneilen und erhielt auf eine Frage nach der Ursache seines Schmerzes zur Antwort: »Ich weine und jammere, weil mich einer der Christen, die hier wohnen, mit Ruten geschlagen und schmachvoll fortgejagt hat.«

Die Ältesten der Wüste dehnten ihre Macht sogar auf Sünder und Ungläubige aus. Ihre Güte war manchmal furchtbar. Sie hatten von den Aposteln die Macht erhalten, die Versündigungen gegen den wahren Gott zu bestrafen, und nichts konnte die von ihnen Verurteilten retten. Man erzählte mit Schrecken in den Städten und sogar im Volke von Alexandria, daß die Erde sich auftue, um die Bösen zu verschlingen, die sie mit ihrem Stabe berührten. Sie waren denn auch von den Leuten üblen Lebenswandels sehr gefürchtet, besonders von Schauspielern, Tänzern, vermählten Priestern und Buhlerinnen.

Die Macht der Tugend dieser Mönche war so groß, daß sie sogar wilde Tiere zum Gehorsam zwang. Wenn ein Einsiedler dem Tode nahe war, kam ein Löwe und grub ihm mit seinen Klauen ein Grab. Der heilige Mann erkannte daraus, daß Gott ihn zu sich rufe, und ging, allen seinen Brüdern die Wange zu küssen. Dann legte er sich freudig hin, um im Herrn zu entschlafen.

Seit sich der mehr als hundertjährige Antonius mit seinen geliebten Jüngern Macarius und Amathas auf den Berg Colzinus zurückgezogen hatte, gab es in der ganzen Thebaïs keinen an guten Werken reicheren Mönch als den Abt von Antinoë, Paphnucius. Ephrem und Serapion herrschten zwar über eine größere Zahl von Mönchen und zeichneten sich durch die geistliche und weltliche Führung ihrer Klöster aus, aber Paphnucius fastete am strengsten und blieb bisweilen drei Tage ohne jegliche Nahrung. Er trug ein besonders rauhes Gewand, geißelte sich morgens und abends und blieb lange Zeit mit der Stirne auf der Erde liegen.

Seine vierundzwanzig Jünger, welche ihre Hütten in der Nähe der seinigen aufgeschlagen hatten, ahmten seine Kasteiungen nach. Er liebte sie zärtlich im Namen Jesu Christi und ermahnte sie unaufhörlich zur Buße. Unter seinen Kindern im Geiste befanden sich Männer, die, nachdem sie lange Jahre als Räuber gelebt hatten, von den Ermahnungen des heiligen Abtes so gerührt worden waren, daß sie sich in den Mönchsstand aufnehmen ließen. Die Reinheit ihres Lebenswandels erbaute ihre Genossen. Man verehrte unter ihnen besonders den ehemaligen Koch einer Königin von Abessinien, der seit seiner Bekehrung durch den Abt von Antinoë fortwährend Tränen vergoß, und den Diakon Flavianus, der in den Schriften bewandert und ein Meister der Rede war. Aber der bewundernswerteste Schüler des Paphnucius war ein junger Landmann namens Paulus, der wegen seiner großen Beschränktheit den Beinamen des Einfältigen trug. Die Menschen verspotteten ihn wegen seiner Leichtgläubigkeit, aber Gott war ihm gnädig, ließ ihn Gesichte schauen und verlieh ihm die Gabe der Weissagung.

Paphnucius heiligte seine Stunden durch die Unterweisung seiner Schüler und asketische Übungen. Oft sann er auch über die heiligen Schriften nach, um Allegorien darin zu entdecken. Darum war er, obwohl noch jung an Jahren, reich an Verdienst. Die Teufel, welche den guten Einsiedlern so heftige Kämpfe verursachten, wagten sich nicht in seine Nähe. Des Nachts saßen beim Mondschein sieben kleine Schakale vor seiner Hütte, unbeweglich, ohne einen Ton von sich zu geben und mit gespitzten Ohren. Man glaubte, daß es sieben Dämonen seien, die er durch die Kraft seiner Heiligkeit auf seiner Schwelle festgebannt habe.

Paphnucius war in Alexandrien von vornehmen Eltern geboren worden, die ihn in den weltlichen Schriften hatten unterrichten lassen. Er war sogar durch die Lügen der Dichter verführt worden und in seiner frühen Jugend waren sein Geist und seine Gedanken derart verwirrt gewesen, daß er glaubte, das Menschengeschlecht sei zur Zeit des Deukalion in den Wassern der Sintflut ertränkt worden, und daß er mit seinen Mitschülern über das Wesen, die Eigenschaften und sogar über das Dasein Gottes disputierte. Er lebte damals nach Art der Heiden in weltlicher Zerstreuung. Später aber erinnerte er sich dieser Zeit nur mit Ekel und um sich selbst zu beschämen.

»Während jener Tage«, pflegte er seinen Brüdern zu sagen, »schmorte ich im Kessel der falschen Wonnen,« womit er ausdrücken wollte, daß er fein zubereitete Fleischspeisen aß und die öffentlichen Bäder besuchte. Er hatte in der Tat bis zu seinem zwanzigsten Jahre jenes Weltleben geführt, das man besser Tod als Leben nennt, aber nachdem er die Unterweisung des Priesters Macrinus empfangen hatte, wurde er ein neuer Mensch. Die Wahrheit durchdrang ihn ganz und gar, und er pflegte zu sagen, sie sei wie ein Schwert in ihn gefahren. Er nahm den Glauben vom Berge Golgatha an und verehrte den gekreuzigten Jesus. Nach seiner Taufe blieb er noch ein Jahr unter den Heiden und in der Welt, wo ihn die Bande der Gewohnheit festhielten. Als er aber eines Tages in einer Kirche den Diakon den Spruch der Schrift verlesen gehört hatte: »Wenn du vollkommen sein willst, so gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen,« verkaufte er auf der Stelle seine Güter, verteilte den Erlös als Almosen und trat zum Mönchsstand über.

Seit den zehn Jahren, die er ferne den Menschen zubrachte, schmorte er nicht mehr im Kessel der Fleischeswonnen, sondern badete zu seinem wahren Nutzen im Balsam der Buße.

Als er sich nun eines Tages nach seiner frommen Gepflogenheit reuevoll der Stunden erinnerte, die er ferne von Gott zugebracht, und seine Sünden der Reihe nach einzeln betrachtete, um ihre Häßlichkeit noch besser einzusehen, fiel ihm ein, daß er einst im Theater zu Alexandria eine Schauspielerin von großer Schönheit gesehen hatte, welche Thaïs hieß. Dieses Weib zeigte sich bei den Spielen und scheute sich nicht, Tänze aufzuführen, deren nur zu geschickt geregelte Bewegungen an diejenigen der scheußlichsten Leidenschaften erinnerten. Oder aber sie stellte eine der schimpflichen Handlungen dar, welche die Fabeln der Heiden der Venus, der Leda oder der Pasiphaë zuschreiben. Dadurch entzündete sie in allen Zuschauern das Feuer der Wollust, und wenn schöne Jünglinge oder reiche Greise von Liebe entbrannt kamen und an der Türe ihres Hauses Blumenkränze aufhängten, nahm sie sie bei sich auf und gab sich ihnen hin. So verlor sie nicht nur ihr eigenes Seelenheil, sondern vernichtete auch das vieler anderer.

Es fehlte wenig, so hätte sie den Paphnucius selbst zur Fleischessünde verführt. Sie hatte auch in seinen Adern die Begierde entfacht, und er hatte sich einmal ihrem Hause genähert. Aber an der Schwelle der Buhlerin hatte ihn die der frühen Jugend eigene Schüchternheit (er zählte damals fünfzehn Jahre) und die Furcht, wegen Mangel an Geld abgewiesen zu werden, zurückgehalten. Seine Eltern wachten nämlich zu jener Zeit noch darüber, daß er nicht allzu große Ausgaben machen konnte. So hatte Gott in seiner Barmherzigkeit diese beiden Mittel ergriffen, um ihn vor einer großen Freveltat zu bewahren. Aber Paphnucius wußte ihm dafür anfangs gar keinen Dank, weil er zu jener Zeit sein eigenes wahres Glück nicht einzusehen vermochte und den falschen Gütern nachstrebte.

Daher begann Paphnucius, indem er in seiner Hütte vor dem Sinnbild des heilbringenden Holzes, an dem, wie an einer Wage, das Lösegeld der Welt aufgehängt worden war, niederkniete, an Thaïs zu denken, weil Thaïs seine Sünde war. Und nach den Regeln der Kasteiung sann er lange über die entsetzliche Häßlichkeit der Fleischeslüste nach, welche dieses Weib zu der Zeit, als er noch in Verwirrung und Unverstand dahinlebte, in ihm entzündet hatte. Nach einigen Stunden solchen Nachdenkens trat das Bild der Thaïs mit der größten Deutlichkeit vor seine Augen. Er sah sie wieder, wie er sie zur Zeit der Versuchung gesehn, schön, dem Fleische nach. Sie zeigte sich ihm zuerst als Leda, auf ein Bett von Hyazinthen sanft hingestreckt, den Kopf zurückgelehnt, die Augen feucht und voll Feuer, die Nasenflügel zitternd, den Mund halb geöffnet, die Brust wie eine Blume, und die weißen Arme so frisch wie zwei Bäche. Bei diesem Anblicke schlug Paphnucius an seine Brust und sprach:

»Ich rufe dich als Zeugen an, mein Gott, daß ich die Häßlichkeit meiner Sünde betrachte!«

Das Bild veränderte sich jedoch unmerklich: Die Lippen der Thaïs, die sich in den beiden Mundwinkeln herabsenkten, verrieten immer deutlicher einen geheimen Schmerz. Ihre noch weiter geöffneten Augen waren voll Tränen und sprühten; ihrer von Seufzern geschwellten Brust entrang sich ein Hauch, der dem ersten Wehen des Sturmes glich. – Bei diesem Anblicke fühlte sich Paphnucius bis ins innerste Herz erschüttert. Er fiel auf die Kniee und betete also:

»Du, der du das Mitleid sich in unsere Herzen senken läßt wie den Morgentau auf die Wiesen, gerechter und barmherziger Gott, sei gepriesen! Lob, Lob sei dir! Verscheuche von deinem Diener die falsche Rührung, welche zur sinnlichen Begierde führt, und verleihe mir die Gnade, die Geschöpfe nur in dir zu lieben, denn sie vergehen und du bleibst. Wenn ich für dieses Weib Teilnahme empfinde, so geschieht es nur, weil sie dein Werk ist. Die Engel selbst neigen sich besorgt zu ihr nieder. Ist sie nicht der Odem deines Mundes, o Herr? Sie darf nicht fortfahren, mit soviel Bürgern und Fremden zu sündigen. Ein großes Mitleid mit ihr hat sich in mein Herz geschlichen. Ihre Verbrechen sind scheußlich, und schon der Gedanke daran macht mich dermaßen schaudern, daß ich fühle, wie sich alle Haare meines Körpers sträuben. Aber je schuldiger sie ist, desto mehr muß ich sie beklagen. Ich weine bei dem Gedanken. daß die Teufel sie die ganze Ewigkeit hindurch peinigen werden.«

Während er dergestalt nachdachte, erblickte er einen kleinen Schakal, der zu seinen Füßen saß. Dies wunderte ihn sehr, denn die Türe seiner Hütte war seit dem Morgen verschlossen geblieben. Das Tier schien die Gedanken des Abtes zu lesen und wedelte wie ein Hund mit dem Schwanze. Paphnucius bekreuzigte sich, und das Tier verschwand. Da erkannte er, daß sich zum ersten Male der Teufel in seine Kammer eingeschlichen hatte, und sprach ein kurzes Gebet; dann dachte er aufs neue an Thaïs.

»Mit Gottes Hilfe,« so sagte er sich, »muß ich sie erlösen!«

Und er schlief ein.

Am andern Morgen begab sich Paphnucius, nachdem er sein Gebet verrichtet hatte, zu dem heiligen Manne Palämon, der in einiger Entfernung als Anachoret lebte. Er fand ihn, wie er mit ruhig heiterer Miene nach seiner Gewohnheit sein Feld bestellte. Palämon war ein Greis und bebaute einen kleinen Garten. Die wilden Tiere kamen und leckten ihm die Hand, und die Teufel quälten ihn nicht.

»Gott sei gelobt, Bruder Paphnucius!« sagte er, auf seine Schaufel gestützt.

»Gott sei gelobt!« antwortete Paphnucius. »Der Friede sei mit meinem Bruder!«

»Der Friede sei ebenso mit dir, Bruder Paphnucius!« erwiderte der Mönch Palämon und trocknete sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirne.

»Bruder Palämon, unsere Reden sollen zum einzigen Gegenstand das Lob Dessen haben, der versprochen hat, inmitten derjenigen zu sein, die sich in seinem Namen versammeln. Darum komme ich zu dir, um mit dir über einen Plan zu sprechen, den ich zum Ruhme des Herrn ersonnen habe.«

»Möge der Herr deinen Plan segnen, Paphnucius, wie er meinen Lattich gesegnet hat! Er gießt jeden Morgen mit dem Tau seine Gnade über meinen Garten aus, und seine Güte regt mich an, ihn in den Gurken und Kürbissen zu verehren, die er mir gibt. Wir wollen ihn nur um das Eine bitten, daß er uns in seinem Frieden bewahre. Denn nichts ist mehr zu fürchten als unbestimmte Empfindungen, die unsere Seelen verwirren. Wann uns solche Empfindungen befallen, gleichen wir Betrunkenen und werden bald nach rechts, bald nach links gezogen, immer nahe daran, schmählich hinzufallen. Bisweilen versetzen uns diese Empfindungen in unvernünftige Freude, und der, welcher sich ihr hingibt, läßt die verunreinigte Luft vom rohen Gelächter der Toren widerhallen. Diese elende Freude verleitet den Sünder zu allerlei Schändlichkeiten. Oft aber stürzen uns diese Verwirrungen der Seele und der Sinne auch in eine gottlose Traurigkeit, die tausendmal verderblicher ist, als jene rohe Freude. Bruder Paphnucius, ich bin nur ein armer Sünder, aber ich habe in meinem langen Leben die Erfahrung gemacht, daß der Einsiedler keinen schlimmeren Feind hat als die Traurigkeit. Ich verstehe darunter jenen hartnäckigen Trübsinn, der die Seele wie ein Nebelschleier umgibt und ihr das Licht Gottes verhüllt. Nichts ist unserm Heile schädlicher als solche Traurigkeit, und der größte Triumph des Teufels besteht darin, in das Herz des Frommen diesen bösen schwarzen Saft zu träufeln. Wenn er uns nur fröhliche Versuchungen sendete, wäre er nicht halb so furchtbar. Leider versteht er es aber nur zu gut, uns trübsinnig zu machen! Hat er nicht unserem Vater Antonius ein schwarzes Kind von solcher Schönheit gezeigt, daß sein Anblick ihm Tränen entlockte? Mit Gottes Hilfe entging unser Vater Antonius jedoch den Schlingen des Dämons. Ich habe ihn gekannt zur Zeit, da er noch unter uns lebte; er ergötzte sich mit seinen Schülern und verfiel nie in Trübsinn. Aber bist du nicht gekommen, mein Bruder, um mit mir über einen von dir ersonnenen Plan zu reden? Du wirst mir eine besondere Gunst erweisen, wenn du mir ihn mitteilst, sofern dieser Plan zum Ruhme Gottes dient.«

»Bruder Palämon, ich habe allerdings die Absicht, dem Ruhme des Herrn zu dienen. Stärke mich mit deinem Rate, denn du bist sehr verständig und die Sünde hat die Klarheit deines Geistes nie verdunkelt.«

»Bruder Paphnucius, ich bin nicht würdig, den Riemen deiner Schuhe zu lösen, und meine Missetaten sind unzählbar, wie die Sandkörner der Wüste. Aber ich bin alt und will dir den Beistand meiner Erfahrung nicht versagen.«

»So will ich dir denn anvertrauen, Bruder Palämon, daß mich der Gedanke mit Schmerz erfüllt, daß es in Alexandrien eine Buhlerin namens Thaïs gibt, die in der Sünde lebt und für das Volk ein Gegenstand des Ärgernisses ist.«

»Bruder Paphnucius, das ist in der That eine Schändlichkeit, über die man sich betrüben muß. Unter den Heiden leben viele Weiber wie jene. Hast du ein Mittel gegen dieses große Übel entdeckt?«

»Bruder Palämon, ich werde dieses Weib in Alexandrien aufsuchen und mit Gottes Hilfe bekehren. Das ist mein Plan. Billigst du ihn nicht, mein Bruder?«

»Bruder Paphnucius, ich bin nur ein armer Sünder, aber unser Vater Antonius pflegte zu sagen: ›An welchem Orte du seist, eile dich nicht, ihn zu verlassen, um dich anderswohin zu begeben.‹«

»Bruder Palämon, entdeckst du etwas Böses an dem Unternehmen, das ich mir vorgenommen habe?«

»Bester Paphnucius, Gott bewahre mich davor, die Absichten meines Bruders zu verdächtigen! Aber unser Vater Antonius sagte auch: ›Die Fische, die man aufs Trockene gezogen, finden den Tod: ebenso kann es kommen, daß die Mönche, welche ihre Zelle verlassen und sich unter die Weltkinder mischen, ihren guten Vorsätzen untreu werden.‹«

Nachdem er also gesprochen, stieß der greise Palämon mit dem Fuße die Schneide seines Spatens in die Erde und fing an, mit Eifer den Boden um einen fruchtbehangenen Feigenbaum auszugraben. Während er schaufelte, durchbrach eine Gazelle unter leisem Blätterrauschen den Gartenzaun, blieb zuerst überrascht und unruhig mit zitternden Hinterbeinen stehen, näherte sich dann in zwei Sprüngen dem Greise und schob ihren feinen Kopf in den Schoß ihres Freundes.

»Gott sei gelobt in der Gazelle der Wüste!« sagte Palämon. Und nachdem er, von dem zierlichen Tiere gefolgt, in seine Hütte gegangen war, brachte er ein Stück Schwarzbrot zurück, welches die Gazelle aus seiner hohlen Hand fraß.

Paphnucius blieb einige Zeit in Gedanken versunken und den Blick auf die Steine des Weges geheftet stehen. Dann ging er langsam in seine Zelle zurück, indem er das Gehörte überlegte. Stark arbeitete es in seinem Geiste.

›Dieser Einsiedler,‹ so sagte er sich, ›ist ein sehr verständiger und kluger Mann, und er zweifelt, ob mein Vorhaben ratsam sei. Es würde mich jedoch grausam dünken, diese Thaïs länger dem Dämon zu überlassen, von dem sie besessen ist. Möge mich Gott erleuchten und führen!‹

Als er seinen Weg fortsetzte, erblickte er einen Regenvogel, der sich in den von einem Jäger auf dem Sande ausgebreiteten Netzen verstrickt hatte. Er erkannte, daß es ein Weibchen war, denn das Männchen kam zu den Netzen herangeflogen und zerriß eine Masche nach der andern mit seinem Schnabel, bis die Öffnung groß genug war, daß seine Gefährtin herausschlüpfen konnte. Der Gottesmann betrachtete dieses Schauspiel, und, da er kraft seiner Heiligkeit leicht den verborgenen Sinn der Dinge erkannte, so sah er ein, daß der gefangene Vogel niemand anders war als Thaïs, die in die Netze der Sünde verstrickt war, und daß er nach dem Vorbilde des Regenvogels, der die Hanfstricke mit seinem Schnabel zerbissen hatte, durch die Kraft heiliger Worte die unsichtbaren Bande brechen müsse, welche Thaïs in der Sünde festhielten. Er pries daher Gott und wurde in seinem ersten Entschlusse bestärkt. Als er aber bald darauf den männlichen Vogel selbst an den Füßen festgehalten und im Netze, das er selbst durchbrochen, verstrickt sah, verfiel er wieder in Unsicherheit.

Zweites Kapitel.

Er schlief die ganze Nacht nicht und hatte vor Sonnenaufgang eine Vision. Thaïs erschien ihm wiederum. Ihr Gesicht drückte keine lasterhaften Gelüste mehr aus, und sie war nicht, wie sonst, in durchsichtige Gewebe gehüllt. Ein Leichentuch umgab ihre ganze Gestalt und verbarg sogar einen Teil ihres Gesichtes, so daß der Mönch nur zwei Augen sah, welche schwere klare Tränen vergossen.

Bei diesem Anblick begann er selbst zu weinen, und da er dachte, daß Gott ihm diese Vision gesandt habe, zögerte er nicht mehr. Er erhob sich, ergriff einen Knotenstock als Sinnbild des Christenglaubens, und verließ seine Zelle, deren Türe er sorgfältig verschloß, damit die im Sande lebenden Tiere und die Vögel der Luft nicht eindringen und die am Kopfende des Lagers verwahrte Heilige Schrift verunreinigen konnten. Dann berief er den Diakon Flavianus, um ihm die Obhut über die dreiundzwanzig Schüler zu übertragen, und schlug sodann, mit einem langen härenen Gewande bekleidet, den Weg nach dem Nil ein, den er am libyschen Ufer bis zu der Stadt, die der Mazedonier gebaut hat, verfolgen wollte.

Er war vom frühen Morgen an gewandert, ohne auf Müdigkeit, Hunger und Durst zu achten, und die Sonne stand schon tief am Horizonte, als er den ungeheuern Strom erblickte, der seine blutfarbenen Wellen zwischen Felsen von Gold und Feuer dahinwälzte. Er verfolgte nunmehr das Ufer, indem er an den Türen einsamer Hütten im Namen Gottes um Brot bat und die Beschimpfungen, abschlägigen Bescheide und Drohungen mit Freudigkeit hinnahm. Er fürchtete weder Räuber noch wilde Tiere, machte aber absichtlich Umwege, um Städte und Dörfer zu vermeiden, welche an der Straße lagen. Er befürchtete Kinder anzutreffen, die vor dem Hause ihres Vaters mit Knöcheln spielten, oder Frauen in blauen Hemden zu sehen, wie sie am Rande der Ziehbrunnen ihre Krüge abstellten und lächelten. Alles ist gefährlich für einen Mönch, ja, es ist bisweilen sogar gefährlich für ihn, in der heiligen Schrift zu lesen, daß der göttliche Meister von Stadt zu Stadt ging und mit seinen Jüngern schmauste. Die Tugenden, welche die Anachoreten mit Fleiß in das Gewebe des Glaubens einsticken, sind ebenso vergänglich als großartig. Ein Hauch der Welt kann ihre schönen Farben trüben. Darum betrat Paphnucius keine Stadt. Er fürchtete, sein Herz könnte beim Anblicke der Menschen schwach werden.

So wanderte er auf einsamen Pfaden dahin. Wenn der Abend kam, machte ihn das Geflüster der Tamarisken, die der Abendwind liebkoste, erschaudern, und er zog seine Kapuze über die Augen, um die Schönheit der Dinge nicht mehr zu sehen. Nach sechstägigem Marsche kam er an einen Ort, genannt Silsilee. Der Fluß fließt daselbst in einem engen Tale, das von zwei Ketten von Granitfelsen eingeschlossen ist. Dort hatten die Ägypter zur Zeit, da sie die Dämonen verehrten, ihre Götzenbilder ausgehauen. Paphnucius erblickte den ungeheuren Kopf einer Sphinx, die im Felsen eingeschlossen schien. Aus Furcht, sie könnte irgendeine teuflische Kraft besitzen, schlug er ein Kreuz und sprach den Namen Jesus aus. Augenblicklich kroch eine Fledermaus aus einem Ohre der Sphinx, und Paphnucius erkannte, daß er den bösen Geist ausgetrieben habe, der seit mehreren Jahrhunderten dieses Steinbild bewohnte. Sein Eifer wuchs dadurch nur. Er las einen großen Stein auf und schleuderte ihn dem Götzenbilde ins Angesicht. Darauf drückten die Züge der Sphinx eine so tiefe Traurigkeit aus, daß Paphnucius dadurch gerührt wurde. Wahrlich, der Ausdruck übermenschlichen Schmerzes, den dieses steinerne Antlitz zeigte, hätte den gefühllosesten Menschen ergriffen. Paphnucius sprach daher zu der Sphinx:

»O Tier! Gleich wie die Satyrn und Zentauren, die unser Vater Antonius in der Wüste sah, bekenne auch du die Gottheit Jesu Christi! und ich werde dich segnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.«

Er hatte kaum gesprochen, als ein rosiges Licht aus den Augen der Sphinx hervorbrach; die schweren Lider des Tieres zitterten, und die granitenen Lippen sprachen mit Mühe, wie ein Echo der Menschenstimme, den heiligen Namen Jesu Christi aus. Darum streckte Paphnucius seine rechte Hand aus und segnete die Sphinx von Silsilee.

Darauf setzte er seinen Weg fort und erblickte, als sich das Tal erweiterte, die Trümmer einer ungeheuren Stadt. Die Tempel, die noch standen, wurden von Götzenbildern getragen, die als Säulen dienten, und mit Gottes Erlaubnis richteten Frauenköpfe mit Kuhhörnern auf Paphnucius einen langen Blick, der ihn erbleichen machte. So wanderte er siebzehn Tage lang, indem er als einzige Nahrung einige rohe Kräuter kaute und des Nachts in zertrümmerten Palästen unter Wildkatzen und Pharaoratten schlief, zwischen die sich Frauen mischten, deren Rumpf in einen schuppigen Fischleib endigte. Aber Paphnucius wußte, daß diese Frauen aus der Hölle kamen, und er verjagte sie, indem er das Kreuz schlug.

Am achtzehnten Tage entdeckte er fern von jedem Dorf eine elende Hütte aus Palmblättern, die der vom Wüstenwinde herangetriebene Sand halb begraben hatte. Er näherte sich ihr in der Hoffnung, daß sie vor einem frommen Einsiedler bewohnt werde. Da keine Türe vorhanden war, erblickte er im Innern einen Krug, einen Haufen Zwiebeln und ein Bett aus dürrem Laub.

›Das ist das Hausgerät eines Büßers,‹ sagte er sich. ›Gewöhnlich entfernen sich die Eremiten nicht weit von ihrer Hütte, und ich werde dem Bewohner dieser hier ohne Zweifel bald begegnen. Ich will ihm den Kuß des Friedens geben nach dem Vorbilde des heiligen Antonius, der den Eremiten Paulus, als er zu ihm gegangen war, dreimal küßte. Wir werden uns über die ewigen Dingen unterhalten, und vielleicht wird uns der Herr durch einen Raben ein Brot senden, das ich auf die Aufforderung meines Gastgebers hin brechen werde.‹

Während er so mit sich selbst sprach, umwandelte er die Hütte, um zu sehen, ob er jemanden finde. Und in der Tat, er hatte keine hundert Schritte getan, als er einen Mann erblickte, der mit verschränkten Beinen am Nilufer saß. Dieser Mann war nackt. Sein Haar war, wie sein Bart, völlig weiß und sein Körper röter als Ziegelstein. Paphnucius zweifelte nicht, daß er ein Eremit sei. Er begrüßte ihn mit den Worten, welche die Mönche gewöhnlich benutzen, wenn sie sich begegnen:

»Der Friede sei mit dir, mein Bruder! Mögest du eines Tages die süße Erquickung des Paradieses schmecken!«

Der Mann antwortete jedoch nicht. Er blieb unbeweglich und schien nichts zu hören. Paphnucius dachte, dieses Schweigen sei durch eine jener Verzückungen veranlaßt, die bei Heiligen oft vorkommen. Er kniete daher mit gefalteten Händen neben dem Unbekannten nieder und blieb so bis zum Untergange der Sonne im Gebet. Da sein Gefährte bis dahin noch immer unbeweglich geblieben war, sagte er zu ihm:

»Mein Vater, wenn du aus der Verzückung, in der ich dich traf, zum Leben zurückgekehrt bist, so gib mir deinen Segen im Namen unseres Herrn Jesu Christi.«

Der andere antwortete, ohne den Kopf umzuwenden:

»Fremdling, ich weiß nicht, was du sagen willst, und kenne diesen Herrn Jesus Christus nicht.«

»Wie!« rief Paphnucius aus. »Die Propheten haben ihn verkündet, Legionen von Märtyrern haben seinen Namen bekannt; selbst Cäsar hat ihn verehrt, und soeben noch habe ich seinen Ruhm durch die Sphinx von Silsilee verkündigen lassen. Ist es möglich, daß du ihn nicht kennen solltest?«

»Mein Freund,« versetzte der Unbekannte, »es ist möglich. Es wäre sogar gewiß, wenn es auf der Welt irgendeine Gewißheit gäbe.«

Paphnucius war überrascht und betrübt wegen der unglaublichen Unwissenheit dieses Menschen.

»Wenn du Jesus Christus nicht kennst,« sagte er zu ihm, »so werden dir deine Werke zu nichts frommen und du wirst das ewige Leben nicht gewinnen.«

Der Greis entgegnete: »Handeln oder nicht handeln ist eins. Leben oder sterben ist gleichgültig.«

»Wie?« fragte Paphnucius, »du hoffst nicht auf das ewige Leben? Aber, sage mir, bewohnst du nicht eine Hütte in dieser Wüste nach Art der Anachoreten?«

»Es scheint so.«

»Lebst du nicht nackt und von allem entblößt?«

»Es scheint so.«

»Nährst du dich nicht von Wurzeln, und pflegst du nicht die Keuschheit?«

»Es scheint so.«

»Hast du nicht alle Eitelkeit der Welt abgeschworen?«

»Ich habe in der Tat auf alle nichtigen Dinge verzichtet, welche gemeinhin des Menschen Sorge ausmachen.«

»So bist du also, gleich wie ich, arm, keusch und einsam. Und du bist es nicht, wie ich, um Gottes willen und im Hinblick auf die ewige Seligkeit! Das kann ich eben nicht begreifen. Warum bist du tugendhaft, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst? Warum beraubst du dich der Güter dieser Welt, wenn du nicht die ewigen Güter zu erwerben hoffst?«

»Fremdling, ich beraube mich keines Gutes, ich rühme mich, eine ziemlich befriedigende Lebensweise gefunden zu haben, obschon es, genau genommen, weder eine gute noch eine schlechte Lebensweise gibt. Nichts ist an sich ehrenhaft oder schmachvoll, gerecht oder ungerecht, angenehm oder lästig, gut oder schlecht. Die Meinung der Menschen gibt den Dingen ihre Eigenschaften, wie das Salz den Speisen Geschmack verleiht.«

»So gibt es also nach dir keine Gewißheit? Du leugnest die Wahrheit, welche sogar die Götzendiener gesucht haben? Du bettest dich in deine Unwissenheit wie ein müder Hund, der im Schmutze schläft?«

»Fremdling, es ist ebenso eitel, die Hunde wie die Philosophen zu beschimpfen. Wir wissen nicht, was die Hunde sind und was wir sind. Wir wissen nichts.«

»O Greis, gehörst du denn der lächerlichen Sekte der Skeptiker an? Bist du einer jener elenden Narren, welche sowohl die Bewegung als die Ruhe leugnen, welche den Sonnenschein nicht vom Dunkel der Nacht zu unterscheiden vermögen?«

»Mein Freund, ich bin allerdings Skeptiker. Ich gehöre einer Sekte an, die mir lobenswert scheint, während du sie lächerlich findest. Die gleichen Dinge können eben ein verschiedenes Aussehen haben. Die Pyramiden von Memphis gleichen bei Sonnenaufgang Kegeln aus rosigem Licht und bei Sonnenuntergang erscheinen sie auf dem glutroten Himmel wie schwarze Dreiecke. Aber wer wird ihre wirkliche Substanz durchdringen? Du wirfst mir vor, den Augenschein zu leugnen, während doch der Schein die einzige Wirklichkeit ist, die ich anerkenne. Die Sonne scheint mir leuchtend, aber ihr wahres Wesen ist mir unbekannt. Ich fühle das Feuer brennen, aber ich weiß nicht wie noch warum. Mein Freund, du verstehst mich sehr schlecht. Es ist übrigens gleichgültig, ob man so oder so verstanden wird.«