Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: e-artnow

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

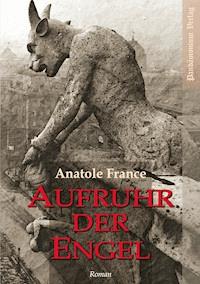

Dieses eBook: "Der fliegende Händler und mehrere andere nützliche Erzählungen" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Anatole France (1844 - 1924) war ein französischer Schriftsteller. Am berühmtesten wurden die Romane Die Insel der Pinguine und Die Götter dürsten. 1921 erhielt er den Literaturnobelpreis. Von heutigen Lesern wird Anatole France vor allem als Romancier wertgeschätzt. Inhalt: Crainquebille Putois Riquet Die Krawatte Die großen Manöver von Montil Der verkannte Patriot Das doppelte Gesicht Der Siegelring Die Signora Chiara Die rechtschaffenen Richter Der Christ des Ozeans Ein Traum Sancta Justitia Hausdiebstahl Der kleine Schornsteinfeger oder Wohlangebrachte Mildtätigkeit

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 175

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der fliegende Händler und mehrere andere nützliche Erzählungen

Crainquebille + Putois + Riquet + Die Krawatte + Die großen Manöver von Montil + Der verkannte Patriot + Das doppelte Gesicht + Der Siegelring + Die Signora Chiara + Ein Traum + und mehr

Inhaltsverzeichnis

Crainquebille

Die Majestät der Justiz herrscht in ihrer ganzen Größe in jedem einzelnen Urteil, welches der Richter im Namen des souveränen Volkes verkündet. Jeremias Crainquebille, ein herumziehender Gemüsekrämer, sollte erfahren, wie erhaben das Gesetz ist, als er wegen Beleidigung eines öffentlichen Staatsbeamten vor Gericht geführt wurde.

Nachdem er in dem prächtigen und düsteren Saale auf der Anklagebank Platz genommen hatte, sah er voll staunender Bewunderung auf die Richter und Advokaten in ihren Roben, auf den Gerichtsdiener mit der Kette, auf die Polizisten und auf die Zuschauer, die bloßen Hauptes schweigend hinter einer Scheidewand saßen.

Er sah sich selbst auf einem erhöhten Sitz und empfand es als eine hohe Ehre, als Angeklagter vor dem Tribunal erscheinen zu dürfen.

Im Hintergrund des Saales zwischen den beiden beigeordneten Richtern thronte der Präsident Bourriche, auf dessen Brust die Ehrenabzeichen der Akademie prangten.

Eine Büste der Republik und ein Christus am Kreuze schmückten die Rückwand des Saales, so daß alle göttlichen und menschlichen Gesetze über Crainquebilles Haupt schwebten.

Er empfand es mit wahrem Schrecken. Denn da er durchaus nicht philosophisch veranlagt war, fragte er sich nicht, was diese Büste und dieses Kruzifix hier bedeuten sollten und in welcher Beziehung eigentlich wohl Jesus und Marianne zu dem Gericht stehen konnten.

Dennoch gab es einem zu denken, denn die päpstliche Lehre und das kanonische Recht stehen in vielen Punkten im Widerspruch zu der Verfassung der Republik und dem Zivilrecht.

So viel man weiß, sind die Dekretalen nicht aufgehoben worden.

Die Kirche Christi lehrt wie früher, daß nur solche Mächte eine legitime Gültigkeit haben, die sie selbst eingesetzt hat. Aber die französische Republik erhebt den Anspruch, keineswegs von der päpstlichen Macht abhängig zu sein.

Füglich hätte Crainquebille mit einigem Recht sagen können:

Meine Herren Richter, da der Präsident Loubet nicht gesalbt ist, so verwirft dieser Christus, der zu euren Häuptern hängt, kraft des Konzils und der päpstlichen Gewalt eure Macht.

Entweder ist er hier, um euch an die Macht der Kirche zu erinnern, die eure Macht vermindert, oder seine Gegenwart hier hat absolut keinen vernünftigen Sinn.

Daraufhin hätte der Präsident Bourriche vielleicht geantwortet:

Angeklagter Crainquebille, Frankreichs Könige haben immer in Unfrieden mit dem Papst gelebt.

Wilhelm von Nogaret wurde exkommuniziert, aber um solcher Kleinigkeit willen dankte er nicht ab.

Der Christ hier im Gerichtssaal ist nicht der Christ Gregors VII. und Bonifacius VIII. Er ist, sozusagen, der Christ des Evangeliums, der nichts vom kanonischen Recht wußte und niemals etwas von den verwünschten Dekretalen gehört hat.

Dann lag es bei Crainquebille, ihm zu antworten:

Der Christ des Evangeliums war ein Menschenfreund.

Und außerdem erlitt er eine Verurteilung, die alle christlichen Völker seit neunzehn Jahrhunderten als einen großen Irrtum der Justiz anerkannt haben. Ich rate Ihnen daher, mein Herr Präsident, mich in seinem Namen nicht einmal zu vierundzwanzig Stunden Gefängnis zu verurteilen.

Aber Crainquebille machte weder historische oder politische, noch soziale Betrachtungen. Er verharrte in stummem Staunen. Der Apparat, der ihn umgab, flößte ihm eine hohe Bewunderung für die Justiz ein.

Er war so von Ehrerbietung durchdrungen, so überwältigt von Angst und Schrecken, daß er die Entscheidung über seine Schuld ganz den Richtern anheim stellte.

In seinem innersten Gewissen zwar fühlte er sich unschuldig, aber was war das Gewissen eines einfachen Gemüsekrämers gegenüber dem Gesetz und den Verwaltern der öffentlichen Strafgewalt. Schon sein Advokat hatte ihn halbwegs davon überzeugt, daß er nicht unschuldig sei. Eine kurze summarische Untersuchung hatte die ihn belastenden Anklagen ergeben.

Crainquebilles Abenteuer.

Jeremias Crainquebille, seines Zeichens ein herumziehender Gemüsehändler, zog tagaus tagein durch die Straßen von Paris und schob seinen Handwagen vor sich her, indem er rief: »Kohl, Rüben, Wurzel, Salat!«

Und wenn er Porree hatte, rief er: »Spargel, schöne Spargel«, denn Porree sind die Spargel der Armen.

Als er am 20. Oktober um die Mittagsstunde die Straße von Montmartre hinabfuhr, trat Frau Bayard, die Schustersfrau, aus ihrem Laden und an seinen Wagen.

Prüfend wog sie ein Bund Porree in der Hand und sagte wegwerfend:

»Das sind man recht jämmerliche Dinger, was sollen sie denn kosten?«

»Fünfzehn Sous, Frau Meisterin«, erwiderte Crainquebille, »bessere finden Sie nirgends.«

»Was, fünfzehn Sous für drei elende Stangen!« rief die Frau, und entrüstet warf sie das Gemüse auf den Karren zurück.

In diesem Augenblick kam der Schutzmann Nr. 64 vorüber. Er näherte sich Crainquebille und sagte:

»Fahren Sie weiter.«

Seit fünfzig Jahren tat Crainquebille von morgens bis abends nichts als weiterfahren – immer nur weiterfahren.

Gegen diese Ordnung hatte er nichts einzuwenden. Sie schien ihm im Gegenteil ganz gerecht und in der Natur der Sache. Er war darum auch geneigt, zu gehorchen, und drängte die Meisterin, ihren Bedarf an Gemüse zu nehmen.

»Na, ich werde doch wohl noch aussuchen dürfen, was ich brauche«, erwiderte sie spitz und besah und befühlte von neuem die Porreebündel. Dann behielt sie eins, was ihr am größten erschien, und preßte es gegen ihren Busen, wie die Heiligen auf den Kirchenbildern die geweihten Palmenzweige an ihre Brust drücken.

»Vierzehn Sous sollen sie haben«, sagte sie, »das ist mehr als genug. Aber ich habe kein Geld in der Tasche, ich muß es aus dem Laden holen.«

Ihr Porreebündel im Arm, trat sie in den Schusterladen, wo bereits eine Kundin mit einem kleinen Kinde wartete.

Jetzt ermahnte der Schutzmann Nr. 64 Crainquebille zum zweiten Male:

»Fahren Sie weiter.«

»Ich wart’ auf mein Geld«, erwiderte dieser.

»Habe ich Ihnen etwa gesagt. Sie sollen auf Ihr Geld warten? Weiterfahren sollen Sie, verstanden?« wiederholte der Polizist.

Währenddessen probierte die Schusterfrau dem Kinde, dessen Mutter es sehr eilig hatte, ein paar blaue Schuhchen an.

Die grünen Köpfe der Porreestangen ruhten auf dem Ladentisch.

In dem halben Jahrhundert, in welchem Crainquebille seinen Karren durch die Straßen schob, hatte er gelernt, den Vertretern einer hohen Obrigkeit zu gehorchen. Aber diesmal befand er sich in einer schwierigen Lage – zwischen Pflicht und Recht.

Er hatte keinen juristischen Verstand. Er konnte nicht begreifen, daß sein persönliches gutes Recht ihn nicht davon entband, eine gesetzliche Pflicht zu erfüllen.

Er sah in erster Linie nur sein Recht, das darin bestand, seine vierzehn Sous zu bekommen, und nicht die Pflicht, die ihn hieß, seinen Karren weiter zu schieben, immer weiter. Er blieb daher ruhig stehen.

Zum dritten Male befahl ihm der Schutzmann in ruhigem, gelassenen Tone, weiterzufahren. Im Gegensatze zu vielen andern, die immer drohen und nie eingreifen, war der Schutzmann Nr. 64 sehr ruhig bei seinen Ermahnungen, aber sehr prompt dabei, ein Protokoll aufzunehmen. So war nun mal sein Charakter.

Aber obgleich er ein ziemlicher Duckmäuser war, so war er doch ein tüchtiger Beamter und ein rechtschaffener Soldat. Mutig wie ein Löwe und sanft wie ein Kind, handelte er strikt nach seiner Weisung.

»Sagen Sie mal, können Sie nicht hören, Sie sollen weiterfahren.«

Crainquebille hielt den Grund, warum er stehen blieb, für zu wichtig, als daß er ihm nicht stichhaltig genug erschienen wäre. Er erklärte daher kurz und bündig:

»Zum Kuckuck, wenn ich Ihnen doch sage, daß ich auf mein Geld warte.«

Der Schutzmann begnügte sich damit, zu erwidern:

»Ich soll Sie wohl wegen Zuwiderhandlung bestrafen, was? Wenn Sie das wollen, brauchen Sie ‘s man bloß zu sagen.«

Als Crainquebille das hörte, zuckte er langsam die Achseln und blickte erst auf den Polizisten, dann zum Himmel hinauf, als wollte er sagen:

»Gerechter Gott, als ob ich je die Gesetze verachtet hätte! Mich je gegen die Vorschriften und Dekrete aufgelehnt hätte, die man unserm herumziehenden Stande macht!

Um fünf Uhr morgens bin ich schon in den Markthallen. Von sieben Uhr an reiße ich mir die Hände wund und schwielig an den Griffen meines Schubkarrens und rufe unermüdlich: Kohl, Rüben, Wurzel…

Ich bin über 60 Jahre alt und bin so müde. Und Sie fragen, ob ich Lust hätte, die schwarze Fahne der Empörung zu schwingen. Sie wollen sich wohl lustig machen über mich, das ist grausam und schlecht.«

Sei es nun, daß der Polizist diesen Blick nicht erfaßt hatte oder darin keine genügende Entschuldigung für den offenbaren Ungehorsam sah, er sagte nochmals, kurz und rauh, ob Crainquebille ihn verstanden habe.

Zudem erreichte die Aufstauung der Fahrzeuge in diesem Augenblick ihren Höhepunkt in der Rue de Montmartre. Die Droschken, Karren, Möbelwagen, die Omnibusse und Rollwagen waren so eng zusammen gekeilt, daß es schien, als ob sie unentwirrbar ineinander geraten wären.

Und über die unbewegliche Wagenburg erscholl ein wüstes Geschimpf und Geschrei. Die Droschkenkutscher wechselten mit den Schlächterburschen aus sicherer Ferne heroische Beleidigungen, und die Omnibusführer, die in Crainquebille einzig und allein die Ursache der ganzen Verwicklung sahen, nannten ihn einen alten Kohlkopf.

Auf dem Trottoir drängten sich immer mehr Neugierige heran und verfolgten den Vorfall mit Interesse.

Als der Schutzmann sich dieser Art beobachtet sah, dachte er nur noch daran, seine Autorität geltend zu machen.

»Es ist gut«, sagte er kurz, und damit zog er ein schmutziges Notizbuch und einen sehr kurzen Bleistift aus der Tasche.

Crainquebille blieb bei seiner Idee. Er gehorchte einer inneren Macht. Übrigens hätte er in diesem Augenblick weder zurück noch vorwärts fahren können, denn das eine Rad seines Karrens hatte sich in das Rad eines Milchwagens verfangen.

Er riß an seinen spärlichen Haaren und schrie: »Herrgott, wenn ich Ihnen doch sage, daß ich auf mein Geld warte. Schock schwere Not zum Donnerwetter noch mal!«

Durch diese Worte, die dem Alten mehr aus Verzweiflung, als aus Widersetzlichkeit entfuhren, fühlte der Polizist sich beleidigt.

Und da für ihn jede Beleidigung notwendigerweise die traditionelle, regelmäßige, geheiligte, rituelle, sozusagen liturgische Form annahm, nämlich: »Verfluchter Polyp«, so faßte sein Ohr die Worte des Delinquenten so auf.

»So, Sie haben ›Verfluchter Polyp‹ gesagt? Es ist gut, folgen Sie mir.«

Ganz betäubt vor Entsetzen und Bekümmernis starrte Crainquebille den Schutzmann mit seinen armen, alten, sonnen-geblendeten Augen an, und mit vor Angst gebrochener Stimme stammelte er:

»Ich hätte ›Verfluchter Polyp‹ gesagt? Ich? Mein Gott, mein Gott!« Die Verhaftung des Alten wurde von der gaffenden Menge mit Freuden aufgenommen. Das Volk war befriedigt; wie denn die große Menge immer Gefallen an gewalttätigen unnoblen Schauspielen finden wird.

Nur ein alter Herr mit ernstem, traurigen Gesicht, in einem schwarzen Rocke, einen Zylinder auf dem Kopfe, bahnte sich einen Weg durch die Menge, und indem er sich dem Schutzmann näherte, sagte er sehr sanft und bestimmt:

»Sie irren sich, der Mann hat Sie nicht beleidigt.«

»Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten«, erwiderte der Beamte, jedoch ohne eine weitere Drohung hinzuzufügen, denn er hatte es mit einem gut gekleideten Menschen zu tun.

Der alte Herr beharrte mit großer Ruhe und Hartnäckigkeit bei dem, was er gesagt hatte, und bestand darauf, seine Aussage persönlich bei dem Polizeikommissar zu machen.

Währenddessen jammerte Crainquebille: »Also das soll ich gesagt haben, ›Verfluchter Polyp‹, je, je, je!«

Gerade, als er diese Worte hervorstieß, kam die Schusterfrau auf ihn zu, um ihm die vierzehn Sous zu geben.

Aber der Schutzmann hielt Crainquebille beim Kragen, und als die Meisterin das sah, ließ sie das Geld wieder in ihre Tasche gleiten, in dem guten Glauben, daß man einem Menschen, der zur Polizeiwache abgeführt wird, nichts schuldig sei.

Als Crainquebille so seinen Wagen im Stich lassen mußte und sich seiner Freiheit beraubt sah, war es ihm, als sei die Sonne plötzlich erloschen, und ein Abgrund schien sich vor ihm aufzutun.

Ganz verzweifelt murmelte er:

»Ist es möglich – ist es möglich:

Vor dem Kommissar erklärte der alte Herr, daß er durch die Verwicklung der Fuhrwerke aufgehalten und dadurch Zeuge der Szene geworden sei. Der Schutzmann habe den Gemüsehändler falsch verstanden, der alte Mann hätte ihn weder beleidigt noch beschimpft. Dann gab er seinen Namen und seine Wohnung an: Doktor David Matthieu Oberarzt am Krankenhaus von Ambroise Paré, Offizier der Ehrenlegion. Zu andern Zeiten hätte ein solches Zeugnis den Kommissar genügend über die Sachlage aufgeklärt, aber dazumal waren die Gelehrten in Frankreich verdächtig.

Crainquebilles Verhaftung wurde aufrecht erhalten. Er mußte die Nacht auf der Polizeiwache zubringen und wurde am nächsten Morgen im »grünen Wagen« ins Gefängnis befördert.

Das Gefängnis hatte in seinen Augen weder etwas Schmerzliches, noch Erniedrigendes, es erschien ihm als etwas Notwendiges.

Bei seinem Eintritt in die Zelle fiel ihm besonders die große Sauberkeit der Mauern und Dielen auf. Er sagte sich: »Höllisch sauber hier, man könnte schlankweg vom Boden essen.«

Als er allein war, wollte er seinen Schemel von der Wand abrücken, aber der war angeschmiedet.

Crainquebille äußerte ganz laut seine Verwunderung darüber:

»Sonderbar, sonderbar – auf so was wär’ ich nie gekommen.« Dann setzte er sich nieder, drehte die Daumen übereinander und staunte vor sich hin. Er hatte Langeweile und dachte mit Sorge und Betrübnis an seinen Karren, den sie mit Beschlag belegt hatten, und der noch ganz mit Kohl und Rüben, Sellerie, Salat und anderen Gemüsen beladen gewesen war.

Voll Unruhe fragte Crainquebille sich:

»Wo können sie nur mit meinem Wagen geblieben sein!«

Am dritten Tage besuchte ihn sein Advokat. Maître Lemerle war einer der jüngsten Gerichtsanwälte von Paris und Präsident einer Sektion der französischen, vaterländischen Liga.

Crainquebille versuchte seinen Fall zu erzählen, was ihm keineswegs leicht fiel, denn er fand nur mühsam seine Worte. Vielleicht hätte er es doch fertig gebracht mit ein wenig Hilfe. Aber sein Anwalt schüttelte nur mißtrauisch den Kopf zu allem, was er sagte, und indem er in den Papieren blätterte, murmelte er:

»Hm, hm, davon sehe ich ja gar nichts in den Akten.« Dann strich er sich mit einer etwas müden Bewegung über den gepflegten blonden Schnurrbart und sagte:

»Ich rate Ihnen in Ihrem eigenen Interesse, ein offenes Geständnis abzulegen. Dies System, alles ableugnen zu wollen, ist sehr ungeschickt.«

Von nun an hätte Crainquebille gern gestanden, wenn er nur gewußt hätte, was er eigentlich gestehen sollte.

Crainquebille vor Gericht.

Der Präsident widmete dem Verhör von Crainquebille ganze sechs Minuten.

Dies Verhör hätte entschieden mehr Licht in den Sachverhalt gebracht, wenn der Angeklagte auf die an ihn gestellten Fragen geantwortet hätte.

Aber Crainquebille war zu unbeholfen im Reden, und außerdem brachte er vor lauter Respekt und Angst kein Wort hervor.

Er schwieg beharrlich, und so gab der Präsident selbst die Antworten, die dann allerdings sehr belastend ausfielen.

Er schloß mit den Worten:

»Also Sie geben zu ›Verfluchter Polyp‹ gesagt zu haben.«

Da drang aus Crainquebilles Kehle ein Ton wie verrostetes Eisen und Klirren von Glasscherben:

»Ich habe ›Verfluchter Polyp‹ gesagt, weil der Herr Schutzmann ›Verfluchter Polyp‹ gesagt hat – da hab ich es gesagt.«

Er wollte zu verstehen geben, daß er bei dieser plötzlichen Anschuldigung in seiner ersten Verblüffung die merkwürdigen Worte wiederholt hatte, die man ihm nun fälschlich in den Mund legte.

Er habe es gesagt, wie er gesagt haben würde: »Ich, ich sollte so etwas wagen, ich? Wie können Sie so etwas glauben?«

Aber der Präsident faßte es nicht so auf.

»Wollen Sie etwa behaupten«, sagte er, »der Beamte hätte diesen Schmähruf zuerst gebraucht?«

Crainquebille verzichtete darauf, sich verständlich zu machen; es war zu schwierig.

»Sie bestehen nicht auf Ihrer Behauptung, da haben Sie recht«, schloß der Präsident.

Dann ließ er die Zeugen rufen.

Der Schutzmann Nr. 64, mit Namen Bastien Matra, schwor, daß er die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagen wolle. Dann machte er folgende Aussage:

»Am 20. Oktober hatte ich nachmittags Dienst in der Rue Montmartre und sah, wie ein Individuum, das mir ein herumziehender Gemüsehändler zu sein schien, sich ungebührlich lange vor dem Hause Nr. 328 aufhielt und dadurch eine Verwicklung der Fahrzeuge verursachte.

Ich gab ihm dreimal den Befehl, weiter zu fahren, aber er tat es nicht, und als ich ihm darauf drohte, daß ich ihn aufschreiben müsse, da schimpfte er mich ›Verfluchter Polyp‹, was mir beleidigend erschien.«

Diese gemessene, bestimmte Aussage wurde von den Richtern mit sichtlichem Wohlwollen aufgenommen.

Zur Verteidigung waren Madame Bayard, die Schustersfrau, und Doktor Matthieu als Zeugen geladen worden.

Madame Bayard hatte nichts gesehen und gehört. Der Arzt hatte sich in der Menge befunden, die den Schutzmann umgab, als dieser den Händler ermahnte, weiter zu fahren.

Seine Aussage verursachte einen Zwischenfall. »Ich war Zeuge der Szene«, sagte er. »Der Schutzmann hat sich verhört, der Mann hat ihn nicht beleidigt. Ich habe ihm das damals gleich gesagt, aber er bestand auf der Verhaftung und veranlaßte mich, meine Erklärung vor dem Kommissar abzugeben, was ich auch getan habe.«

»Sie können sich setzen«, sagte der Präsident.

»Gerichtsdiener, rufen Sie mal den Zeugen Matra wieder vor.«

»Matra, als Sie die Verhaftung des Angeklagten vornahmen, hat Sie damals der Doktor Matthieu darauf aufmerksam gemacht, daß Sie sich getäuscht hätten?«

»Ja, nämlich Herr Präsident, er hat mich beleidigt.«

»Was sagte er denn?«

»Er hat ›Verfluchter Polyp‹ gesagt.«

Im Zuschauerraum wurde Lärm und Gelächter laut.

»Sie können zurücktreten«, beeilte sich der Präsident zu sagen, dann wandte er sich ans Publikum und sagte, daß er den Saal räumen lassen würde, wenn noch einmal derartige ungebührliche Kundgebungen laut würden.

Währenddessen fuchtelte der Verteidiger mit dem Rockärmel triumphierend in der Luft herum, und alle glaubten, daß Crainquebille freigesprochen werden würde.

Als die Ruhe im Saal wiederhergestellt war, erhob sich Maître Lemerle.

Er leitete seine Verteidigung mit einem Lob auf die Polizisten ein, auf diese bescheidenen Diener des Gesetzes, die bei einem kläglichen Gehalt den größten Ermüdungen und fortwährenden Gefahren ausgesetzt seien und täglich ihren Heldenmut beweisen müßten.

»Es sind meist alte Soldaten«, sagte er, »die Soldaten geblieben sind, Soldat – das sagt alles!«

Und Maître Lemerle erging sich in den höchsten Betrachtungen über militärische Tugenden. Er gehöre zu jenen, sagte er, die nicht zuließen, daß man die Armee beleidige, denn auch er gehöre ihr an und sei stolz darauf.

Der Präsident nickte billigend mit dem Kopfe.

Maître Lemerle war in der Tat Reserveoffizier. Er fuhr fort:

»Nein, sicherlich, ich verkenne nicht die bescheidenen und doch so unschätzbaren Dienste, die unsere Schutzmannschaft Tag für Tag unserem wackren Volke leistet. Und niemals hatte ich eingewilligt, die Verteidigung zu übernehmen, wenn ich in Crainquebille den Beleidiger eines alten Soldaten gesehen hätte.

Man beschuldigt den Angeklagten, gesagt zu haben ›Verfluchter Polyp‹.

Der Sinn dieser Worte unterliegt keinem Zweifel. Wenn Sie ein Jargon-Wörterbuch zur Hand nehmen, so finden Sie ›Verfluchter Polyp‹: Spitzname für Polizist.

Wie wir alle wissen, ist der Polyp ein amphibisches Ungetüm, das gierig seine Fangarme nach allen Richtungen ausstreckt.

Man gebraucht diesen Spitznamen in gewissen Kreisen.

Aber die Frage ist die: – wie hat Crainquebille es gesagt und vielmehr – hat er es überhaupt gesagt? Meine Herren, erlauben Sie mir, das zu bezweifeln.

Ich will den Schutzmann Matra durchaus nicht einer bösen Absicht bezichtigen, aber er verrichtet, wie wir bereits sagten, ein mühseliges Amt. Er ist zuweilen übermüdet, überbürdet, überanstrengt. Unter solchen Umständen ist es möglich, daß er das Opfer einer Gehörs-Halluzination gewesen ist. Und wenn er soeben behauptet hat, der Herr Doktor David Matthieu, ein Offizier der Ehrenlegion und Oberarzt im Hospital von Ambroise Paré, eine Leuchte der Wissenschaft und ein Weltmann, habe ebenfalls ›Verfluchter Polyp‹ geschrien, so sehen wir uns genötigt anzunehmen, daß Matra damals nicht ganz klar bei Sinnen war, ja ich möchte sagen, obgleich es etwas schroff erscheinen mag: der Mann leidet an Verfolgungswahn.

Und selbst wenn Crainquebille ›Verfluchter Polyp‹ gesagt hatte, so ist es noch die Frage, ob dies Wort in seinem Munde eine Beleidigung, also ein Vergehen ist.

Crainquebille ist das uneheliche Kind einer herumziehenden Händlerin, die eine notorische Trinkerin war, er ist also als Alkoholiker geboren. Sehen Sie sich den Mann an und urteilen Sie selbst, was sechzig Jahre des Elends aus ihm gemacht haben.

Meine Herren, Sie müssen zugeben, daß man ihn nicht verantwortlich machen kann.«

Maître Lemerle setzte sich, und der Präsident verlas nun zwischen den Zähnen das Urteil, wonach Crainquebille zu vierzehn Tagen Gefängnis und 50 Francs Geldstrafe verurteilt wurde.

Das Gericht hatte seine Überzeugung auf die Aussage des Schutzmannes Matra gestützt.

Als Crainquebille durch die langen, düsteren Gänge des Gerichtsgebäudes geführt wurde, fühlte er ein ungeheures Bedürfnis nach Mitgefühl. Er drehte sich nach dem Soldaten um und rief ihn an:

»He, Sie – Sie!…« aber der beachtete ihn nicht, und Crainquebille seufzte.

»Ach Gott, wer mir das vor vierzehn Tagen gesagt hätt, daß ich das erleben muß! Die Herren sprechen so schnell« klagte er. »Sie sprechen gewiß sehr schön – aber zu schnell, zu schnell. Ich kann sie nicht verstehen, und sie verstehen mich nicht … Finden Sie nicht auch, Soldat, die Herren sprechen zu schnell?«

Aber der Soldat ging weiter, ohne zu antworten oder auch nur den Kopf zu wenden.

Crainquebille fragte kummervoll:

»Warum geben Sie mir keine Antwort?«

Und als der Soldat immer noch schwieg, rief der alte Mann voll Bitterkeit:

»Mit ‘nem Hund hat man Mitleid, und Sie wollen nicht mal mit ‘nem armen alten Mann sprechen. Sie machen wohl das Maul nie auf, sind Sie nicht bang, daß es stinken wird?«