Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Sternensand Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

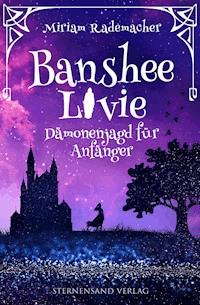

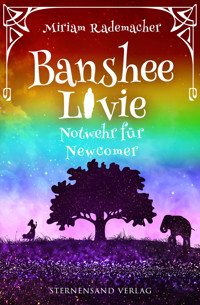

- Serie: Banshee Livie

- Sprache: Deutsch

Kaum müssen Livies Freunde den alten Familiensitz räumen, da steckt sie auch schon wieder bis zum Hals in Schwierigkeiten. Ausgerechnet sie soll den neuen Bewohnern von Schloss Harrowmore eine schlechte Banshee gewesen sein? Vergeblich beteuert Livie ihre Unschuld und wird zur Strafe befördert …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 375

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Titel

Informationen zum Buch

Impressum

Widmung

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Epilog

Dank

Miriam Rademacher

Banshee Livie

Band 10: Notwehr für Newcomer

Fantasy

Banshee Livie (Band 10): Notwehr für Newcomer

Kaum müssen Livies Freunde den alten Familiensitz räumen, da steckt sie auch schon wieder bis zum Hals in Schwierigkeiten. Ausgerechnet sie soll den neuen Bewohnern von Schloss Harrowmore eine schlechte Banshee gewesen sein? Vergeblich beteuert Livie ihre Unschuld und wird zur Strafe befördert …

Die Autorin

Miriam Rademacher, Jahrgang 1973, wuchs auf einem kleinen Barockschloss im Emsland auf und begann früh mit dem Schreiben. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Osnabrück, wo sie an ihren Büchern arbeitet und Tanz unterrichtet. Sie mag Regen, wenn es nach Herbst riecht, es früh dunkel wird und die Printen beim Lesen wieder schmecken. In den letzten Jahren hat sie zahlreiche Kurzgeschichten, Fantasyromane, Krimis, Jugendbücher und ein Bilderbuch für Kinder veröffentlicht.

www.sternensand-verlag.ch

1. Auflage, November 2024

© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2024

Umschlaggestaltung: Juliane Schneeweiss

Lektorat / Korrektorat: Lektorat Laaksonen | Stefan Wilhelms

Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH

Satz: Sternensand Verlag GmbH

ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-342-4

ISBN (epub): 978-3-03896-343-1

Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.

Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Für Livie

Ich danke dir für zehn gemeinsame Abenteuer.

Wer hätte am Anfang wissen können, wohin diese Reise uns führt?

Prolog

St. Christopher’s, London, Februar 2020

»Ich kann das nicht, geh du allein.« Monty Wallace blieb mitten im Gang des hell und freundlich gestalteten neuen Traktes stehen, entschlossen nicht einen Schritt weiterzugehen.

Doch wie so oft in seinem Leben hatte er nicht mit der Willensstärke seiner Schwester Sophie gerechnet. Schon während ihrer gemeinsamen Zeit im Elternhaus war sie immer die Mutigere gewesen, er hingegen hatte es vorgezogen, sich bei jeder brenzligen Situation hinter ihr zu verschanzen, bis Sophie das Problem aus dem Weg geräumt hatte. Diesmal aber ließ sie ihm das nicht durchgehen.

»Bist du ein Feigling?« Sie funkelte ihn von unten herauf an und stemmte die Hände in die Seiten. Ihr dichtes, dunkles Haar war wie seines, und ihre Nase, auf der eine schwarzgeränderte Brille saß, ebenso kurz geraten wie die, die er im Gesicht trug.

»Habe ich dir das noch nie gebeichtet?« Monty strich sich nervös über seine Frisur, die ihm das Aussehen eines freundlichen Igels verlieh, und rückte seine eigene Brille zurecht. Er machte Anstalten, sich rückwärts aus der Affäre ziehen zu wollen, Sophie jedoch, wie immer ganz die zierliche, aber energische Tonangeberin, packte ihn am Handgelenk und zog ihn mit sich.

»Dies ist vielleicht das letzte Mal, dass ihr einander in die Augen sehen könnt, und er wünscht sich deinen Besuch so sehr.«

»Aber ich hasse Abschiede. Ganz besonders, wenn sie für immer sind, ich ertrage sie einfach nicht. Kann ich nicht einfach einen Brief schreiben und du liest ihn ihm vor?«, versuchte Monty noch einmal, der Situation zu entkommen, in die er von Sophie hineingezerrt werden sollte.

In diesem Moment hatten sie die Tür mit der Nummer siebzehn in der linken oberen Ecke erreicht und Sophie klopfte entschlossen an, bevor sie sich selbst einließ und übertrieben fröhlich rief: »Schau mal, wen ich dir mitgebracht habe!«

Monty startete einen letzten Versuch davonzulaufen, doch es war zu spät. Sein Blick fiel auf die schmale Gestalt auf dem Bett inmitten farbenfroher Kissen und blieb unweigerlich an den großen grünen Augen hängen, die ihn durch die runden Brillengläser hindurch fixierten.

»Onkel Monty.« Die Stimme war so kraftlos, dass er die geflüsterten Worte kaum verstand, die Lippen in dem aufgedunsenen Gesicht verzogen sich zu einem Lächeln.

»Hallo, kleiner Mann.« Monty zwang sich zu einem Lächeln und trat so nahe an das Bett, wie er es wagte.

Fast eine Armlänge entfernt hielt er inne und fühlte das hysterische Klopfen des eigenen Herzens in seiner Brust.

Warum musste es diesen Tag überhaupt geben und wieso wurde von ihm verlangt, dass er das ertrug? Nur, weil er der Erwachsene war und Todd, sein Neffe, nie erwachsen werden würde? Überhaupt fühlte er sich gerade so gar nicht erwachsen, trotz seiner knapp dreißig Lebensjahre.

Sophie, die tapferste Mutter, die je gelebt hatte, versetzte ihm einen hilfreichen Stoß, der ihn direkt an die Bettkante katapultierte. Im letzten Augenblick konnte Monty verhindern, nach vorn und damit quer über Todds Beine zu fallen.

Sein Neffe brachte ein Grinsen zustande. »Ich bin froh, dass du da bist, Onkel Monty.«

»Ich auch«, log er, ohne rot zu werden, und sank auf den Besucherstuhl, den Sophie ihm in die Kniekehlen rammte.

»So wie es aussieht, musst du unseren Drachen im nächsten Herbst allein steigen lassen. Dabei habe ich mir so viel Mühe mit den Schleifen am Schweif gegeben.« Todd grinste noch immer, als wäre der Anlass für dieses Zusammentreffen nicht sein baldiger Tod.

Allein bei dem Gedanken daran begannen die Tränen hinter Montys Lidern zu drücken. Das Leben war nicht fair, und ganz sicher gab es so etwas wie einen Gott nicht, wenn zehnjährige Jungen einfach so sterben durften.

»Der Drache wird trotzdem fliegen, das verspreche ich dir«, sagte Monty und schluckte hart. »Du siehst echt mies aus, kleiner Kumpel.«

»Die Sepsis habe ich ganz gut weggesteckt. Dass auch noch die Nieren verrecken müssen, ist Pech.« Todd schloss die Augen. Man konnte ihm die Anstrengung jedes einzelnen Wortes anmerken.

»Ich hätte dir gern eine von meinen gespendet, aber die Ärzte meinten, das wird nichts. Tut mir leid«, sagte Monty.

»Schon in Ordnung.« Todd sah ihn nicht an. »Seien wir doch ehrlich, dieser Körper war von Anfang an Schrott. Ständig ist irgendetwas kaputtgegangen und jetzt kommt das Ding eben weg.«

»Ein echtes Montagsmodell.« Sophie war stehen geblieben. »Ich erinnere mich genau, wie es war, als du geboren wurdest. Deine Haut war so blau wie eine Viagra-Tablette, und die Hebamme rannte um uns beide herum wie ein aufgescheuchtes Huhn. Nicht gerade eine Bilderbuchgeburt.«

»Nicht gerade ein Bilderbuchleben, Mum.« Wieder brachte Todd ein Grinsen zustande. »Doch ich gebe dir keine Schuld.«

»Oh, vielen Dank mein Sohn.« Sie versuchte, heiter zu klingen, trotzdem konnte Monty das unterdrückte Weinen in ihrer Stimme hören.

Auch die starke Sophie war nicht aus Stein. Und jetzt, da ihr einziger Sohn im Sterben lag, kam sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.

»Mum, kannst du versuchen, mir eine Cola zu organisieren?«

»Cola ist nicht gesund, mein kleiner Schatz«, wimmerte Sophie und musste plötzlich lachen. Monty und Todd stimmten ein, so gut sie konnten. »Tja, das ist wohl egal. Also gehe ich und schaue, was sich machen lässt.«

Monty hätte sich gern an ihren Mantel geklammert, sie angefleht, ihn nicht mit einem sterbenden Kind in diesem Zimmer allein zu lassen, doch er sagte nichts, lauschte dem Geräusch der Tür, die ins Schloss fiel, und wartete auf das, was kommen würde.

»Ich will gar keine Cola«, wisperte Todd. »Ich will mit dir allein sein.«

»Das habe ich mir gedacht.« Monty rutschte auf seinem Stuhl herum. Ihm wurde unbehaglich. »Aber ich schätze, ich kann dir nicht helfen.«

»Ich habe eine Scheißangst.« Todd schlug die Augen auf und sah ihn an. »In ein paar Tagen werde ich tot sein, weil diese Nieren ihren Job nicht ordentlich machen, und ich weiß nicht, wie es sein wird. Das Sterben. Du, Onkel Monty, du kennst dich aus. Du warst schon einmal tot.«

»Eine Nahtoderfahrung, nicht mehr.« Monty wäre so gern davongelaufen. »Die Ärzte haben mich zurückgeholt und das war es. Ein paar Sekunden in der Ewigkeit, ich kann mich kaum erinnern.«

»Du lügst.« In Todds Mundwinkeln zuckte etwas, das nicht mehr klar als Lächeln zu erkennen war. Monty betete darum, der Junge möge nicht zu weinen anfangen. »Du weißt etwas und hast Angst, es zu erzählen, weil du denkst, ich werde dir nicht glauben. Ich glaube dir alles, das verspreche ich.«

»Alles?« Monty bezweifelte es, denn die Wahrheit war so schräg, dass er sie selbst nicht glaubte. »Du glaubst mir, wenn ich dir sage, dass dir nichts mehr wehtut, du keine Sorgen mehr hast und alles sich extrem okay anfühlt?«

»Onkel Monty, bitte!«, flehte Todd und rückte sich die große Brille zurecht. »Ich habe keine Zeit für Märchen. Bald kommt Mum mit dieser ekligen Cola zurück, und ab da wirst du dich erst recht nicht mehr trauen, mir zu erzählen, wie es war.«

»Also gut, wie du willst.« Monty holte tief Luft. »Zuerst konnte ich noch die Stimmen der Ärzte hören, aber dann war ich von einem Moment zum anderen weg. Ich wirbelte wie eine Schneeflocke durch ein Meer von Farben, und da war ein Licht am Ende des Tunnels …«

»Onkel Monty.«

Todd klang enttäuscht. Und Monty, der ihm nur eine nette Vorstellung von dem Tod hatte schenken wollen, gab auf.

Also lieber die unromantische Wahrheit. Wenn Todd es so haben wollte.

»Da ist ein Wartesaal, Kumpel. Der Teppich und die Wände haben eine Kotzfarbe und hinter einem Schreibtisch sitzt eine Tussi mit grellroten Haaren und einer spitzen Brille mit so kleinen Glitzersteinchen drin.«

»Das klingt echt gruselig«, meinte Todd und tastete auf der Bettdecke nach seiner Hand.

»Das ist es auch, denn sie hat deine Akte und darin steht, wer du bist und was du so gemacht hast. Und je nachdem, wie viel Mist du in deinem Leben gebaut hast, lässt sie dich warten. In einem endlosen Flur, in dem alle Uhren auf fünf vor zwölf stehen. Es ist die Hölle. Glaube ich zumindest.«

»Und was geschah weiter?«, wollte Todd wissen.

»Danach kam so ein komischer Kerl, der eigentlich ganz nett aussah und einen weißen Anzug trug. Der meinte, einer seiner Leute habe es versaut, ich sei hier verkehrt und er wolle sich nur entschuldigen. Eine Sekunde später erwachte ich in meinem Krankenbett.«

Todd schaute in ungläubig an. »Das war’s? Na ja, immer noch besser als auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen, denke ich.«

Monty lachte, lehnte sich zum ersten Mal seit seiner Ankunft im Besucherstuhl zurück und spürte einen sanften Druck in seiner hinteren Hosentasche.

»Oh, ich habe dir etwas mitgebracht!« Er zog den kleinen Gegenstand hervor.

»Danke, aber ich bin nicht mehr besonders scharf auf Geschenke. Die kann ich nicht mitnehmen.«

»Dies hier ist ein ganz besonderes Geschenk«, behauptete Monty und setzte den kleinen Elefanten auf die Bettdecke. »Ich habe ihn von meiner letzten Geschäftsreise aus dem Norden mitgebracht. Oben in Carlisle bin ich einem Tischler begegnet, der gern Figuren schnitzt und sie an Touristen verkauft. Er sagte, das Holz für diesen Elefanten stamme von einem ganz besonderen Baum. Einer Druideneiche, die Hunderte von Jahren auf einem Feld gestanden hat. Dann hat er noch irgendeine Geschichte von einem alten Schloss und einer Banshee erzählt, aber das habe ich nicht richtig verstanden. Wichtig ist doch nur, dass dieser Elefant magisch ist. Und deswegen schenke ich ihn dir. Du kannst Magie bestimmt brauchen.«

»Schon komisch.« Todds Hand ließ die von Monty los und schloss sich um die Holzfigur. »Da hat dieser Tischler magisches Holz und was schnitzt er daraus? Einen Elefanten. Warum nicht einen Drachen oder eine Elfe? Irgendetwas Magisches eben.«

»Er sagte, der Elefant sei der Überwinder der Welten. Vermutlich stammte der Mann aus Indien oder so.« Monty überlegte angestrengt. »Gibt es dort nicht einen Elefantengott?«

Da öffnete sich die Tür und Sophie kam herein. »Ich bin für diese Cola bis ans Ende der Stadt gelaufen, junger Mann. Jetzt will ich auch sehen, wie du sie trinkst.«

Todd zog eine Grimasse und Monty sah, wie sich die Finger seines Neffen fest um den kleinen Elefanten schlossen.

Noch lange später würde Monty sich an diesen denkwürdigen Augenblick erinnern, in dem er, ohne es zu wissen, das Schicksal seines Neffen verändert hatte. Und sein eigenes ebenfalls.

Kapitel 1

Millicent Harrowmore, meine beste Freundin, seit ein Blitzschlag mich zur Banshee ihrer Familie gemacht hatte, packte ihren letzten Koffer.

Während ich auf ihrem Himmelbett saß und versuchte, aus dem Albtraum zu erwachen, in den ich vor drei Wochen geraten war, warf sie verschiedene Kindheitserinnerungen wie etwa ihre Pferdebücher, die nach Erdbeere duftenden Radiergummis und ein Paar durchgescheuerte Pantoffeln in das karierte Ungetüm, mit dem vermutlich schon Generationen von Harrowmores die Welt bereist hatten.

Aber Millie und ihre gesamte Familie fuhren nicht in den Urlaub, sondern ins Exil. Durch meine Schuld.

»Es ist nicht deine Schuld.« Millie schien meine Gedanken erraten zu haben. »Cameron und ich haben dir aus freien Stücken geholfen, dabei gegen eine eiserne Regel verstoßen, und jetzt müssen wir es eben ausbaden. Obwohl ich es noch nicht glauben kann.« Sie ließ von einem mit Kräutern gefüllten Filzherz ab, das an ihrem Bettpfosten baumelte, und trat ans Fenster.

Draußen versuchte die Sonne, einem kalten Februartag einen Hauch von Wärme und Heiterkeit zu verleihen.

»Ich habe mein ganzes Leben auf diesem Schloss verbracht.« Wehmut schwang in ihrer Stimme mit. »Sieht man einmal von den Jahren im Internat ab. Ja, es war eine einsame Kindheit und ich habe den alten Kasten manchmal verflucht, aber ich wollte doch niemals für immer fort von hier.« Sie deutete mit dem Finger in den Garten hinunter. »Aus dem Baum dort bin ich gefallen, als ich versucht habe, einen Luftballon aus einem seiner Äste zu bergen, an dem ein Brief hing. Überflüssig zu erwähnen, dass es sich nur um eine Werbebroschüre handelte, für die ich mir fast den Hals gebrochen habe. Ich bin eben eine Harrowmore und Katastrophe ist mein zweiter Vorname.«

Sie wandte sich mir zu und ich erkannte, wie sehr sie darum kämpfte, tapfer zu erscheinen.

Doch die Wahrheit war, dass sie ihr Heim verlor, weil irgendeiner ihrer Vorfahren verfügt hatte, dass ein Harrowmore, der im Schloss lebte, nicht arbeiten gehen durfte, um all die Pracht zu erhalten. Das galt wohl zu seiner Zeit als unpassend. Da die Dinge sich inzwischen geändert hatten und es nicht mehr üblich war, einen Besitz zu finanzieren, indem man eine gute Partie machte und durch Heirat neues Geld ins Haus holte, konnte man diesen Mist meiner Meinung nach als veraltet betrachten. Nur galt die Klausel noch immer.

Und weil Millie mir zuliebe für eine Weile – als Sekretärin getarnt – mit mir zusammen das Geheimnis um den Tod meiner Mutter erkundet hatte, flog dieser Zweig der Harrowmores nun raus. Wie sollte ich mich da nicht schuldig fühlen?

Ein Klopfen unterbrach Millies Abschiedsschmerz und ihr Bruder Cameron trat ein. »Bist du so weit?«, fragte er. »Onkel Daniel wird bald hier sein, um sein neues Heim zu beziehen, da sollten wir wenigstens reisefertig sein.«

»Ich verstehe nicht, warum das alles so sein muss«, entfuhr es Millie und ich bemerkte, wie ihre Finger sich um die rosa Gardine vor ihrem Fenster krallten. »Dieses Schloss ist groß genug, warum kann er nicht einfach diesen Teil für sich beanspruchen und wir verkrümeln uns in den Westflügel? Er müsste uns nicht einmal begegnen, so viel Platz ist in diesem alten Kasten!«

»Er will uns aber nicht hier haben, und wir müssen das respektieren. Er ist jetzt der neue Schlossherr.« Cameron sah kaum weniger unglücklich aus als seine Schwester. Da auch er, dank einer heimlichen Tätigkeit als Autor, eine Mitschuld an der Situation trug, lag es ihm fern, Millie Vorwürfe zu machen. Auch schien er weit weniger unter der anstehenden Veränderung zu leiden als der Rest der Sippe.

»Sieh es mal positiv«, sagte er prompt und legte einen Arm um ihre Schulter. »Jetzt können wir endlich tun und lassen, was wir wollen, und sind nicht länger in diesen Mauern lebendig begraben.«

»So habe ich es nie empfunden«, widersprach Millie und ergänzte: »Cam, wir haben es versaut. Nicht nur wir verlieren unser Zuhause, sondern auch unsere Eltern und unsere Kinder. Sogar Tante Deborah und Jennifer müssen den Ostflügel räumen. Nicht einmal Ruthie will Onkel Daniel behalten, dabei ist man ohne eine Hauswirtschafterin auf einem so großen Anwesen völlig aufgeschmissen. Was will er denn essen, wenn Ruthie ihm abends keine Eier in die Pfanne haut?«

»Das ist alles nicht mehr unser Problem.« Cameron klappte Millies Koffer zu, schloss die Bügel und hob ihn vom Bett. »Außerdem ist es ja nicht so, als müssten wir ab morgen unter der Brücke schlafen. Das Gästehaus von Rimney Park …«

»… in dem wir gnädigerweise für eine Weile unterkriechen dürfen, weil Papas Freunde Mitleid mit ihm haben, ist bestimmt nicht unsere letzte Station auf dieser Odyssee«, motzte Millie. »Außerdem ist das Dach dort undicht.«

»Gibt es denn überhaupt Schlösser, die völlig trocken sind?« Cameron zog eine Grimasse. »Was gäbe ich für eine hübsche, moderne Dreizimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Das wäre ein Abenteuer nach meinem Geschmack.«

»Kannst du haben. Sobald du einen Job gefunden hast, der wenigstens die Miete für so eine Unterkunft einbringt.« Millie trottete hinter ihm her, ohne noch einen letzten Blick für das Zimmer übrigzuhaben, in dem sie aufgewachsen war.

Ich folgte den beiden hinunter in die große Eingangshalle und fühlte mich so unglaublich elend. Egal wie oft mir Millie versichert hatte, mich träfe keine Schuld, ich glaubte ihr nicht.

Diese Misere hatte ich verursacht. Zumindest zu einem gewissen Teil.

Auf dem Marmorboden vor dem Eingangsportal stapelten sich Koffer und Taschen aller Familienmitglieder. Die Harrowmores verließen tatsächlich ihr Schloss. Möbel waren keine unter den Gepäckstücken und nur wenige waren bereits vorausgeschickt worden, denn das Gästehaus von Rimney Park, in dem wir unterzukriechen gedachten, war vollständig eingerichtet. Und die Familie hätte wohl ohnehin nicht gewusst, wie man das in Jahrhunderten angewachsene Inventar eines ganzen Schlosses verpackt und verlädt. Ein solches Vorhaben hätte einer ganzen Flotte an Möbelwagen bedurft.

Die Stimmung in der Halle war gedrückt. Sie alle warteten nicht nur auf den Laster, der ihr Gepäck zum Zielort bringen sollte, sondern auch auf die Ankunft von Daniel Harrowmore. Dem einzigen potenziellen Erben des Schlosses, der sofort ›Hier‹ gebrüllt hatte, als es darum gegangen war, welche Linie der Familie zukünftig hier leben sollte.

Ich hatte Daniel einmal kennengelernt, als er sich betrunken mit einem Känguru angelegt hatte. Abgesehen von diesem Zwischenfall war mir der nach Australien ausgewanderte Teil der Familie bisher herzlich egal gewesen. Sie neigten zwar ebenso zu Unfällen wie ihre Verwandten in England, brachten sich aber seltener in Lebensgefahr, weswegen ich als Banshee der Familie nicht so häufig angefragt wurde.

Jetzt war Daniel auf dem Weg nach Harrowmore, um uns gewissermaßen den Stuhl vor die Tür zu stellen, und ich wünschte, das Känguru hätte damals kurzen Prozess mit ihm gemacht.

Unbemerkt von den meisten Anwesenden wandelte ich zwischen ihnen und schaute in ihre Gesichter.

Camerons halbwüchsige Söhne, Jonathan und Patrick, wirkten sehr blass und hielten einander an den Händen. Ein seltener Anblick, der ein Foto wert gewesen wäre, wenn der Anlass ein schönerer hätte sein können. Ruthie, die treue Seele und bisherige Herrin über die Speisekammer, hielt Millies Zwillinge, Badria und Allison, in den Armen, die leise vor sich hin quengelten und lieber weiter herumgekrabbelt wären. Von Maude, ihrem höllischen Kindermädchen, fehlte jede Spur. Vermutlich wollte sie sich das Elend nicht antun.

Etwas abseits standen Deborah und ihre Tochter Jennifer beieinander und bedachten Cameron und Millie mit finsteren Blicken. Diese beiden sparten offensichtlich nicht mit Schuldzuweisungen. Und dann war da der Lord selbst.

Bleich und schmal saß er in einem Rollstuhl, dessen Griffe seine Gattin Claire fest umklammert hielt.

»Seid ihr so weit?«, rief er und hielt den klobigen Schlüssel des Eingangstors in seinen verkrampften Händen.

Alle nickten, nur seine Frau runzelte die Stirn und dachte vermutlich darüber nach, was sie vergessen haben könnte. Lady Claires Schusseligkeit war geradezu legendär. Es war kaum anzunehmen, dass sie an alles gedacht hatte.

Der Lord umklammerte noch immer den Schlüssel, der für ihn an diesem Tag wohl eine besonders große Symbolik besaß.

Als er vor einigen Wochen die Nachricht vom drohenden Verlust des Schlosses erhalten hatte, war sein Herz aus dem Takt geraten. Im Krankenhaus gelang es den fleißigen Ärzten zwar, sein Leben zu retten, aber niemand hatte ihn überreden können, sich wirklich auszukurieren. Stattdessen setzte er alle Hebel in Bewegung, um die Katastrophe abzuwenden. Vergeblich.

So viele Verwandte hatten ihm augenblicklich versichert, kein Interesse an Schloss Harrowmore und allen Pflichten, die dieser Familiensitz mit sich brachte, zu haben, doch dann war da Daniel gewesen. Er hatte das ihm nun zufallende Erbe nicht ausgeschlagen, sondern mit Kusshand angenommen.

»Ich werde wohl besser ebenfalls meine Sachen von oben holen«, flüsterte ich Millie zu. »Es sind ja nicht viele. Nur ein paar alte Weihnachtskugeln von Onkel Tibby, ein Bansheekleid zum Wechseln, eine alte Pergamentrolle und natürlich Sniff in seinem Bassin. Die Sachen sind schnell zusammengesucht.«

Millie sah mich überrascht an, vermutlich verwundert darüber, dass ich mein Hab und Gut erst auf dem allerletzten Drücker zusammenpackte, ich hingegen wartete ihren Kommentar gar nicht erst ab und teleportierte mich direkt in die Dachkammer, in der ich die letzten Jahre über glücklich gewesen war.

Gerade, weil es mir so schwerfiel, alles hinter mir zu lassen, hatte ich bis jetzt gewartet.

Nun warf ich einen letzten Blick aus dem großen Rundfenster hinaus in die Gärten, wo noch die Nebelschwaden zwischen den Hecken hingen. Anschließend sagte ich dem Spunkie, einem namenlosen Geistermädchen, und dem Babu, einem blauen flauschigen Dämon mit sehr nützlichen Eigenschaften, Lebewohl.

Wenn ich erst wüsste, wo ich auf Rimney Park unterkommen würde, konnte ich die beiden vermutlich nachholen, aber die Zukunft war etwas ungewiss.

Schnell raffte ich meinen wenigen Besitz zusammen und nahm als letztes Sniffs Goldfischglas vom Tisch. Der kleine orangefarbene Wassergeist von der Größe eines Daumens zog träge seine Kreise und schien kein bisschen aufgeregt zu sein.

»Es geht los«, flüsterte ich ihm zu. »Wir ziehen um.«

»Sniff geht hier nicht weg«, verkündete mein Mummel. »Sniff bleibt bei dir.«

»Ja, natürlich bleibst du bei mir, allerdings bin ich ab heute in Rimney Park zuhause.«

Sniff schüttelte seine Quasten und schlug einen Purzelbaum, bei dem Wasser aus dem Bassin spritzte. »Sniff und Livie bleiben.«

»Du irrst dich«, widersprach ich. »Warum sollten wir?«

Da kündigte ein verlegenes Räuspern hinter mir die Ankunft meines Todesboten an.

Ich drehte mich zu ihm um.

Walt, die Liebe meines Todes und gleichzeitig direkter Vorgesetzter, der mich zu meinen Banshee-Einsätzen schickte, hatte sich von irgendwoher in die Mitte der Dachkammer teleportiert. Unter der Kapuze seiner rotbraunen Kutte leuchtete das Blau seiner Augen ungewöhnlich intensiv.

»Sniff hat recht, Livie«, sagte er zur Begrüßung, trat einen Schritt näher, nahm mir das Mummelglas ab und stellte es zurück auf den ausgedienten Couchtisch. »Du gehst nicht mit nach Rimney Park.«

Fassungslos starrte ich ihn an. »Warum denn nicht? Ich bin die Banshee der Harrowmores, ich sollte bei ihnen sein, oder etwa nicht?«

»Du bist die Banshee von Schloss Harrowmore«, korrigierte er leise, nahm mir auch den Rest meiner Habe ab und legte sie neben das Mummelbecken auf den Tisch. »Und es wird auch weiterhin Familienmitglieder auf dem Schloss geben. Also ist dein Platz an der Seite des neuen Schlossherrn.«

»Das ist nicht dein Ernst«, entfuhr es mir.

»Natürlich fallen Millie, Lord Alistair und alle anderen weiterhin in deinen Zuständigkeitsbereich. Wann immer sie in tödlicher Gefahr schweben, wirst du einen direkten Angehörigen durch stummes Erscheinen oder unsichtbares Klagen warnen. Jedoch gibt es keinen Grund für dich, nach Rimney Park umzuziehen. Dein Platz ist hier, und diese Dachkammer gewissermaßen deine Dienstwohnung.«

Ich öffnete den Mund, um zu protestieren, doch kein Ton kam über meine Lippen.

Mit unsicheren Schritten erreichte ich mein gutes altes Troddelsofa und ließ mich in die Polster fallen. »Warum erfahre ich das erst jetzt? Wieso hat mir das niemand gesagt?«

Walt setzte sich zu mir und umarmte mich. »Ich habe gar nicht gewusst, dass dieses Missverständnis existiert, sonst hätte ich dir die Zusammenhänge natürlich sofort erklärt. Aber in den letzten Wochen warst du so damit beschäftigt, Millie und die anderen zu bemitleiden, während du dir selbst die Schuld gegeben hast, dass dieses Detail irgendwie nicht erwähnt wurde. Es tut mir leid. Du kannst Millie besuchen, wann immer du willst. Auch wenn kein Banshee-Einsatz ansteht. Sie als wiedergeborene Druidin hat schließlich einen Sonderstatus.«

»Ich bleibe auf Harrowmore?« Ganz langsam sickerte die Information von meinen Ohren bis zum Gehirn durch. »Zusammen mit diesem Kiwi namens Daniel?«

»Er ist Australier, ein Kiwi wäre er, insofern er aus Neuseeland stammen würde.«

»Ich brauche gerade keine Nachhilfe in Geografie, vielen Dank«, entfuhr es mir lauter als gewollt. »Ich will wissen, wie man das ändern kann.«

»Gar nicht«, erklärte Walt. »Nicht, solange du die Banshee von Harrowmore bist. Das bindet dich nicht nur an die Familie, sondern auch an dieses Schloss. Du weißt, dass es kein Gefängnis ist. Ich sagte schon, du kannst sie besuchen. Dein Zuhause jedoch ist weiterhin hier.« Walt stand auf und hielt mir auffordernd die Hand hin. »Komm mit in die Halle. Es wird Zeit, sich zu verabschieden.«

»Ich will aber nicht Lebewohl sagen!«

Walt duldete keinen Widerspruch. Er zog mich vom Sofa hoch, schloss mich in die Arme und schon hüllte uns das rosa Leuchten des Teleports ein. Die Dachkammer verschwamm vor meinen Augen und gleich darauf waren wir wieder in der Halle, wo Millie unsere Ankunft bemerkt hatte und direkt auf uns zukam. Ihre Miene drückte nun keine Überraschung mehr, sondern Sorge aus.

Kapitel 2

»Du hast es gewusst?«, entfuhr es mir, als sie mich erreicht hatte. »Warum hast du denn nichts gesagt?«

»Ich habe es lediglich geahnt«, flüsterte sie, weil der prüfende Blick ihres Bruders auf ihr lag. Zwar war es unter den Harrowmores nicht verpönt, Gespräche mit den Hausgeistern zu führen, die vom Großteil der Lebenden nicht gesehen werden konnten, aber es irritierte ein wenig.

Hausgeist, durchschoss es meinen Kopf. Ich hätte wirklich selbst draufkommen können. Der Teufel steckte gewissermaßen im Detail. Ich hatte einfach nicht genug über meine Jobbeschreibung nachgedacht.

»Aber das ist doch gut für uns«, wisperte Millie weiter. »So hast du quasi einen Fuß in der Tür. Und wenn dieser Daniel sich auch nur den kleinsten Fehler erlaubt, sagst du mir sofort Bescheid. Vielleicht gibt es ja einen Weg, den Kerl loszuwerden und irgendwie hierher zurückzukehren.«

»Ich wüsste nicht, wie«, ließ Walt sich vernehmen.

In diesem Moment bemerkte ich durch die hohen Sprossenfenster, wie eine blaue Limousine vorfuhr und direkt vor den Eingangsstufen hielt.

»Das ist wohl nicht der Laster, der eure Koffer holen soll?« Ich deutete nach vorn und Millie riss die Augen auf.

»Verdammter Mist, jetzt ist es so weit. Daniel Harrowmore hält Einzug.«

Auch von den anderen war die Ankunft des Wagens nicht unbemerkt geblieben. Alle Wartenden atmeten hörbar ein und hielten einen Augenblick die Luft an.

Dann trat Cameron vor und öffnete das Schlossportal. Binnen Sekunden drängten sich die Harrowmores auf der Eingangstreppe wie zu einem Familienfoto, um die Ankunft des neuen Schlossherrn nicht zu verpassen. Ich stellte mich mit verschränkten Armen ans Fenster und spürte Walts Hand, die beruhigend auf meiner Schulter lag.

»Das ist er also. Unser neuer Lord. Obwohl ich nicht genau weiß, ob er den Titel ebenfalls erhält«, sagte mein Todesbote. »Eigentlich sieht er ganz nett aus.«

»Tut er nicht«, widersprach ich. »Diese kurze Nase, das Knubbelkinn, und dann diese Wurstfinger, mit denen er Lord Alistair gerade die Hand zerquetscht. Der Mann war krank, verdammt noch mal! Ein bisschen mehr Rücksicht wäre angebracht. Schließlich ist der auch nicht ganz unschuldig am jetzigen Zustand von Millies Vater.«

Ich wusste, dass ich mich ungerecht gegenüber Daniel Harrowmore verhielt, und es war mir egal. Ich wollte ungerecht sein. Und ganz bestimmt würde ich ihn niemals mögen.

»Da fährt der Kerl hier mit einem protzigen Wagen vor, hat aber nicht genug Benehmen, um den Frauen auf der Rückbank die Wagentür zu öffnen«, motzte ich weiter. »Ich glaube, ich hasse ihn jetzt schon.«

»Millies Vater geht es wieder sehr gut. Wenn dem nicht so wäre, wüsste ich es als Erster«, behauptete Walt und beugte sich vor, um besser beobachten zu können, wie die beiden Begleiterinnen aus dem Auto stiegen. Diese machten keine Anstalten, sich der Treppe und somit der Familie zu nähern. Mit unsicheren Mienen hielten sie sich im Hintergrund.

»Zwei Frauen, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten«, stellte Walt fest. »Die ältere der beiden mit dem streng gescheitelten Haar und dem Knoten im Nacken ist so bieder gekleidet, als wollte sie am liebsten mit ihrem Hintergrund verschmelzen. Dabei zieht sie ein Gesicht, dass die Milch bei ihrem Anblick sauer wird.«

»Und die jüngere leuchtet in allen Farben des Regenbogens, grinst von einem Ohr zum anderen, aber schaut niemandem ins Gesicht«, stellte ich fest. »Ihre hochhackigen Stiefel waren auf jeden Fall ein Fehlkauf, sie kann in den Dingern überhaupt nicht laufen. Da, was habe ich gesagt? Zack, ist sie hingefallen. Das gibt eine hübsche Laufmasche. Also die hat ganz bestimmt Harrowmore-Gene. Ob sie Daniels Tochter ist?«

Endlich schien sich auch der neue Hausherr seiner Begleiterinnen zu erinnern, winkte die jüngere zu sich und zog sie in seine Arme. »Darf ich vorstellen? Meine Frau. Wir haben vorgestern in Kopenhagen geheiratet.«

»Die da?«, entfuhr es mir. »Die andere wäre ja wohl eher in seinem Alter. Seine Frau ist gut zwanzig Jahre jünger als er. Und kennt er überhaupt ihren Namen? Genannt hat er ihn nicht, oder?«

»Und das da«, konnte ich Daniels Stimme durch die geöffnete Eingangstür hören, während ich gleichzeitig durch die Scheibe sah und beobachtete, wie er auf die andere, zurückhaltende Dame mit der grimmigen Miene deutete, »das ist unsere Hauswirtschafterin, Mrs Monahan. Sie wird dafür sorgen, dass es uns an nichts fehlt.«

»In der Vorratskammer steht noch ein Nusskuchen«, hörte ich Ruthi sagen, die ihrer Nachfolgerin offensichtlich ein wenig Freundlichkeit zuteilwerden lassen wollte. »Als Willkommensgeschenk.«

Mrs Monahan verzog keine Miene und tat, als hätte sie nichts gehört. Ich begann zu ahnen, dass ich keinen der Neuankömmlinge besonders gut leiden können würde. Jedenfalls handelte es sich nicht um Liebe auf den ersten Blick.

»Sie möchten bestimmt hereinkommen.« Das war die Stimme des alten Lords und Sekunden später rollte sein Stuhl rückwärts über die Schwelle. Seine gesamte Familie folgte ihm wie ein Hofstaat und gab Daniel Harrowmore damit den Weg in die Halle frei.

»Ich hasse es, wie er beim Gehen schlurft«, hörte ich mich sagen und wich rasch aus, als der neue Hausherr näher kam und fast durch mich hindurchgelaufen wäre. »Aha. Banshees sieht er also auch nicht. War ja klar. Völlig unbegabt.«

»Hör auf, ihm gegenüber so ablehnend zu sein.« Walt zog mich wieder ganz dicht zu sich heran. »Nicht nur das Leben, ebenso die Ewigkeit steckt voller Veränderungen. Und das ist gut so, sonst wäre es auf die Dauer schon etwas langweilig, ein Geistwesen zu sein. Gib dem Mann wenigstens eine Chance.«

»Hm«, machte ich, was alles und nichts bedeuten konnte, und so war es auch gemeint.

»Ist das dein Wappen, Alistair?« Daniel zeigte auf einen verblichenen Wandteppich, der in dieser Halle hing, seit ich denken konnte. »Hässliches Teil, oder?« Daniel lachte meckernd. »Ich habe mir selbst ebenfalls ein Wappen gemalt und vor meiner Abreise auf eine Fahne drucken lassen. Schätze, die wird sich an dieser Stelle gut machen. Dann fühle ich mich gleich heimischer.«

Ich sah Walt mit hochgezogen Brauen an, unter dessen Kapuze das blaue Leuchten erneut an Intensität zugenommen hatte.

»Okay. Na gut. Gib ihm keine Chance.« Walts Stimme war so laut, dass sogar Millies Aufmerksamkeit sich auf ihn richtete. »Der Mann hat kein Benehmen. Ein neues Wappen in der Eingangshalle von Harrowmore, ich fasse es nicht. Werfen wir ihn vom Ostturm.«

Millie lachte hell auf, was ihr die überraschten Blicke der Anwesenden einbrachte. Ich hingegen war sofort Feuer und Flamme. »Wirklich? Tun wir das?«

»Nein, natürlich nicht«, zischte Walt. »Wir müssen mit ihm auskommen, er ist schließlich ein Harrowmore, und unser Job ist es, ihn zu beschützen.«

»Mir könnte ja mal ein Fehler unterlaufen«, murmelte ich und bekam mit, wie in diesem Moment mein Name fiel.

»Sie ist die Banshee der Familie und gehört zu diesem Schloss wie die Harrowmores selbst«, sagte Cameron gerade zu Daniel. »Wundern Sie sich also nicht über seltsame Vorfälle. Auf Schloss Harrowmore hat es schon immer gespukt und so wird es auch bleiben.«

»Und im Südflügel residieren einige herrenlose Gespenster, seit ich den Trakt bei einem Pokerspiel verloren habe«, warf Alistair ein und sah bekümmert aus. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass die freiwillig ausziehen werden.«

»Keine Sorge, Kumpels.« Daniel grinste Cameron und dessen Vater frech an. »Wir übernehmen auch eure schrulligen Geister. Ist kein Problem für uns. Oder Mädels?«

Die beiden Frauen reagierten höchst unterschiedlich auf diese Ankündigung. Während Mrs Monahan die Brauen hochzog und sehr interessiert wirkte, stand der noch namenlosen Ehefrau der Schrecken ins Gesicht geschrieben.

»Hier spukt es? Oh, Darling, kann man dagegen etwas tun?«

Sie starrte ihren Gatten ängstlich an und Daniel wollte sich fast ausschütten vor Lachen.

»Klar kann man dagegen etwas tun. Einfach nicht dran glauben!« Daniels Gesicht lief puterrot an, während sein Lachanfall ihn schüttelte.

Ich sah, wie Cameron und Millie einen vielsagenden Blick wechselten. Und Lord Alistair schien zu überlegen, ob es Sinn hatte, Daniel von meiner Existenz überzeugen zu wollen. Doch dann ließ er es sein.

Ich stand stumm da und kaute auf meiner Unterlippe. In meinem Kopf ratterten bereits die Zahnrädchen und produzierten herrliche Szenarien.

»Livie, ich kann dir ansehen, was du gerade ausheckst.« Walt klang streng. »Aber du bist eine Banshee und kein Poltergeist. Du sollst das Wohlergehen dieser Leute im Blick haben, also lass es sein.«

Ich antwortete nicht und stellte mir vor, wie alle drei, Miss Monahan, Daniel und seine Braut, schreiend zum Schlosstor hinausrannten, in die Limousine sprangen und davonbrausten, während ich in der Halle stand und mit Totenschädeln jonglierte. Der Haken an einer solchen Spukshow war nur, dass ich gar nicht jonglieren konnte.

»Der Lastwagen für die Koffer ist da«, rief Jennifer, die an dem geöffneten Tor stehen geblieben war. »Es ist Zeit für uns, zu gehen.«

Wie auf Befehl wandten sich alle ihrem Gepäck zu und begannen, es aus der Halle zu tragen. Nur Lord Alistair und Lady Claire blieben zurück. Daniel streckte ihnen auffordernd seine Hand entgegen.

»Dieser beeindruckende Schlüssel ist sicherlich für mich, richtig, Alistair?«

Widerstrebend reichte der Lord ihm das Stück Metall, das er die ganze Zeit über festgehalten hatte, als wäre es eine Art persönlicher Rettungsring.

»Danke.« Daniel grinste. »Es tut mir fast ein bisschen leid, dich und deine Bagage rausschmeißen zu müssen. Aber Joyce und ich sind frisch verheiratet. Da wollen wir unser Zuhause ganz für uns haben und nach und nach mit eigenen Kindern füllen. Das verstehst du bestimmt.«

»Hilfe, er plant auch noch, sich zu vermehren«, sagte ich und sah zu der jungen Frau hinüber, die verlegen kicherte.

Joyce war also ihr Name. Nun, wir würden sehen, wie viel Freude sie an diesem Schloss haben würde. Erneut drängten sich erschreckend boshafte Wunschvorstellungen in meine Gedanken. Walt hatte recht. Ich musste mich zusammenreißen.

»Livie?« Millie war plötzlich neben mir, schlang die Arme um meinen Hals und drückte mich fest an sich. Offensichtlich war es ihr völlig egal, was andere in diesem Moment sahen oder hörten. »Es ist so weit. Wir brechen auf.« Ihre Stimme klang belegt. »Ich wollte dir noch einmal für die letzten Jahre danken. Du hast aus einem Mauerblümchen eine unbeugsame Druidin gemacht. Das werde ich dir nie vergessen.«

»Hey, ich bleibe deine Banshee«, rief ich aus. »Das ist kein Abschied für immer.«

»Aber es wird nicht mehr so sein wie früher.« Sie schniefte.

»Mit wem redet die Frau, Daniel?«, wollte Joyce wissen und zupfte ihren frisch angetrauten Gatten am Ärmel.

»Mit niemandem, Kleines. Die ist einfach in der Einsamkeit hier verrückt geworden. So etwas kann passieren«, war seine Antwort, die ein erschrockenes Quieken aus dem Mund seiner Ehefrau nach sich zog.

Kopfschüttelnd begleitete ich Millie bis auf den Vorplatz, wo sie in Camerons Auto stieg, der jetzt hinter dem Lastwagen parkte. Ein letztes Mal winkten wir einander zu. Dann sprangen Motoren an, und die kleine Karawane an PKWs mit allen Harrowmores an Bord folgte dem Transporter die lange Auffahrt entlang.

Ich sah ihnen nach, bis der Wald sie verschluckt hatte. Gerade, als die Tränen anfangen wollten, zu laufen, hörte ich Daniel brüllen.

»Mach doch mal einer die Tür zu, verdammt! Das hier ist ein Schloss und kein Zelt!«

»Wir gehen zweifellos neuen Zeiten entgegen.« Walts Stimme troff vor Ironie. »Sogar der Umgangston ändert sich. Komm, lass uns hinaufgehen in deine Dachkammer. Es wird hoffentlich eine Weile dauern, bevor die neuen Bewohner bis dorthin vordringen. Wenn sie es überhaupt jemals tun werden.«

»Hoffentlich nicht«, murmelte ich und floh nur allzu bereitwillig mit Walt in mein Domizil, wo wir uns die nächste halbe Stunde stumm aneinanderklammerten. Keiner von uns wusste etwas zu sagen. Und auch Sniff konnte mich mit Singen, Pfeifen und seinen Salti nicht aufheitern.

Der ganze Tag glitt dahin, ohne dass einer von uns das Bedürfnis verspürt hätte, seinen Platz auf dem Troddelsofa zu verlassen. Erst gegen Abend verkündete mein Todesbote, dass er etwas zu erledigen habe, und verschwand in einem Strudel aus Licht.

Ich kannte das. Mein Todesbote hatte viele Verpflichtungen, und über die meisten sprach er nicht. Er kam und ging, wie es ihm passte oder vielmehr, wie er es einrichten konnte.

Mir blieben in solchen Momenten Sniff, das Spunkie-Mädchen und der Babu als Gesellschaft. Allerdings schien sich meine gedrückte Stimmung auf die anderen niedergeschlagen zu haben. Also beschloss ich, einen Spaziergang durch das Schloss zu machen, um zu überprüfen, ob man ihm schon ansehen konnte, dass neue Zeiten angebrochen waren.

Die Halle lag verlassen da, und so versuchte ich mein Glück zuerst in dem Kellergewölbe, wo Ruthies Küche untergebracht war, die vermutlich gerade von Mrs Monahan generalüberholt wurde.

Zu meiner Überraschung fand ich am Fuße der krummgetretenen Steinstufen alles unverändert vor. Das durchdachte Chaos, Ruthies natürlicher Lebensraum, war noch da. Und der neue Hausdrache saß schlafend in einem Schaukelstuhl, vor sich einen benutzten Teller auf dem ein paar letzte Krümel vom Nusskuchen lagen.

»Sieht ganz so aus, als würde zumindest hier alles beim Alten bleiben«, sagte ich zu mir selbst und musterte interessiert Mrs Monahan. Sie rührte sich nicht.

Lautlos schlich ich mich wieder davon und suchte die Bibliothek auf. Bis gestern war dies ein Ort gewesen, an dem man todsicher entweder den Lord selbst oder Cameron hatte antreffen können. Wer würde jetzt am Kamin sitzen und die Whiskyflaschen leeren?

Erneut wurde ich überrascht. Weder Daniel noch Joyce hatten die Bibliothek für sich entdeckt. Stattdessen saß Maude, Millies Kindermädchen und ehemalige Sekretärin der Hölle, hinter Camerons Schreibtisch und strickte.

»Hast du nicht mitbekommen, dass deine Schützlinge heute das Haus verlassen haben?«, fragte ich. »Badria und Allison sind in Rimney Park.«

»Ich habe gekündigt«, erklärte Maude, schob ihre mit Brillanten besetzte Brille auf ihre Nasenspitze hinunter und sah mich prüfend über den Rand hinweg an. Ihr erdbeerrotes Haar schimmerte im Licht des Kaminfeuers. »Rimney Park behagt mir nicht. Außerdem wird es hier gewiss bald neue Arbeit für mich geben. Die liebe Joyce war ganz aus dem Häuschen, als sie die beiden Babybetten in der Kammer neben Millies Zimmer entdeckt hat. Also hat sie die Räume deiner Freundin auch gleich annektiert.«

»Daniel und Joyce ziehen in Millies rosa Mädchentraum?« Ungläubig ließ ich mich in einen Ledersessel fallen. Bisher war ich nie besonders an der Gesellschaft der bösartigen Maude interessiert gewesen. Jetzt aber, da meine Freunde fort waren, kam sie mir wie meine einzige Verbündete vor.

»Natürlich nicht, du dumme Banshee.« Maude ließ keine Gelegenheit aus, mich zu beleidigen. »Nur Joyce wird dort wohnen. Daniel hat sich das ehemalige Schlafzimmer von Cameron ausgeguckt, weil dort ein Fernseher drinsteht. Mal sehen, wie lange er braucht, um zu merken, dass er beim Glotzen auf eine rostige Schüssel am Ostturm angewiesen ist. Streamen fällt da wohl weg.« Sie grinste.

»Ganz besonders, weil das Internet in dieser Einöde quasi nicht existent ist oder höchstens gelegentlich funktioniert«, ergänzte ich und ein Strahlen ging über mein Gesicht. »Was meinst du? Könnte das ein Grund für diese Leute sein, das Feld zu räumen?«

»Glaube ich nicht«, meinte Maude und ließ die Stricknadeln klappern. »Denen fällt schon eine Beschäftigung ein. Man denke nur an die leeren Babybetten, die gefüllt werden sollen.«

»Und du willst die nächsten neun Monate in der Bibliothek sitzen, bis es so weit ist?«, fragte ich. »Oder hat man dich bereits in weiser Voraussicht eingestellt?«

»Diese Leute wissen nicht einmal, dass ich hier bin. Und da keiner von ihnen den Eindruck macht, Zeit in der Bibliothek totschlagen zu wollen, sehe ich keinen Grund, diesen gemütlichen Ort zu verlassen.«

»Aha.« Ich sah sie beeindruckt an.

Zukünftig würde ich Maude, den bösartigen Dämon aus dem höllischen Vorzimmer, also immer in der Bibliothek antreffen, wo sie Söckchen und Jacken für Ungeborene strickte und auf geheimnisvolle Weise trotzdem alles mitbekam, was im Haus vor sich ging. Es war an der Zeit, sich gut mit ihr zu stellen, so viel war klar.

»Wäre es dir nicht auch lieber, Badria und Allison würden zurückkehren? Du magst die jüngsten Harrowmores doch und hast längst Allisons Potenzial entdeckt«, tastete ich mich vor. »Meinst du, da kann man noch was machen? Sie irgendwie zurückholen, meine ich.«

Das Klappern der Stricknadeln verstummte. »Möglich. Die Zukunft birgt manchmal erstaunliche Überraschungen«, sagte sie und starrte mich erneut über den Rand ihrer Brille hinweg an. »Ich jedenfalls mische mich vorerst nicht ein und lasse den Dingen ihren Lauf. Ich kann warten.« Sie nahm die letzte, fallengelassene Masche auf und strickte weiter.

Na toll. Meine Verbündete war eine trübe Tasse, das konnte ja heiter werden. Eine Weile noch versuchte ich, das Gespräch auf unser Hauptproblem, Daniel und sein Gefolge, zu lenken. Doch weil Maude es vorzog, immer wieder kleine, mir geltende Beleidigungen einzustreuen, verzog ich mich bei Einbruch der Dunkelheit und schlug den gewohnten Weg zu Millies Zimmer ein.

Vor der Tür im ersten Stock blieb ich stehen und lauschte. Drinnen war alles still.

Ob Joyce da drinnen war? Was trieb sie gerade?

»Auf«, flüsterte ich der Klinke zu. Das Schloss öffnete sich mit leisem Klicken und die Tür schwang knarrend auf.

Ich setzte eben erst einen Fuß über die Schwelle, als Joyce auch schon hysterisch aufschrie und ein Gesicht machte, als ob sie einen Geist gesehen hätte.

War dem so? Konnte sie mich etwa sehen?

Probehalber setzte ich ein nettes Lächeln auf und winkte ihr zu.

»Wind«, rief sie unvermittelt aus und wirkte erleichtert. »Natürlich war es der Wind. Ich bin ja auch eine dumme Gans. Das kommt von den albernen Gespenstergeschichten.«

Sie sprang von Millies Himmelbett, rannte an mir vorbei und schloss die Tür.

»Geister gibt es nicht«, murmelte sie und kehrte zu ihrem Ausgangspunkt zurück, wo ein Handy auf dem Bett lag, das, dem Display nach zu urteilen, keinen Empfang hatte. »Also gibt es auch keinen Grund, sich zu fürchten.«

Ich beobachtete, wie sie sich auf das Himmelbett stellte und ihr Handy in die Höhe reckte. Offensichtlich suchte sie nach einer Stelle, wo sie Empfang hatte. Ein hoffnungsloses Unterfangen, wie Millie und ich nur zu gut wussten.

»Irgendwo muss doch etwas sein«, flüsterte Joyce, sprang vom Bett, öffnete Millies leeren Kleiderschrank und kroch hinein. »Auch nichts.« Sie kam wieder hervor und suchte weiter.

Ich nahm meinen Lieblingsplatz auf der Fensterbank ein und sah ihr zu. Joyce hüpfte und tänzelte derweil von Ecke zu Ecke. Normal zu gehen, schien dieser Frau unmöglich zu sein.

Je länger ich ihr zuschaute, umso mehr hatte ich den Eindruck, sie war noch viel jünger, als ich bisher vermutet hatte. Und sie war hübsch. Besonders ihr rotblondes Haar, das ihr in akkuraten Wellen über den Rücken fiel, war prachtvoll.

»Was hat dich dazu getrieben, Daniel Harrowmore zu heiraten?«, fragte ich, ohne auf eine Antwort zu hoffen. »Ich möchte glauben, du hast das nicht nur getan, weil er ein Schloss geerbt hat.«

Joyce guckte in meine Richtung und stieß einen kleinen Schrei aus. Erneut glaubte ich, sie könnte mich sehen, ihr Blick allerdings war auf etwas hinter mir gerichtet. Rasch drehte ich mich um und entdeckte eine Taube auf dem Fensterbrett, die friedlich gurrte.

»Gute Güte, du bist aber wirklich schreckhaft, weißt du das?«, murmelte ich und konnte nicht verhindern, dass mein Gedankenkarussell sich erneut in Bewegung setzte und Fahrt aufnahm.

Konnte es denn wirklich so einfach sein? Musste ich mir nur ihre Angst zunutze machen, um sie und ihren Gatten samt Mrs Monahan wieder loszuwerden?

»Wenn du dich fast zu Tode fürchtest«, überlegte ich laut und sah, wie Joyce auf Millies Kommode stieg, unbeirrt das Handy im Anschlag, »dann würdest du dich zuallererst zu deinem Ehemann flüchten, richtig?«

»Irgendwo muss es Netz geben«, quengelte Joyce. »Was soll ich denn sonst tun?«

»Du würdest ihm erzählen, wie sehr du dich fürchtest, und dass dieses Schloss ein schrecklicher Ort ist«, fuhr ich fort. »Zunächst wäre er wohl nicht sehr interessiert. Aber wenn es wieder und wieder passiert, könnte sich das ändern. Und wieder und wieder.« Fast glaubte ich zu spüren, wie kleine Teufelshörner auf meiner Stirn wuchsen.

Daniel war der einzige Harrowmore gewesen, der ein Interesse an dem Schloss gezeigt hatte. Keine andere Linie wollte sich an diesem Ort niederlassen, und schon gar nicht zu den geltenden Spielregeln. Würde er abziehen, weil seine süße Frau es einfach nicht mehr aushielt, konnten Millie und ihre Familie heimkehren.