Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Sternensand Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

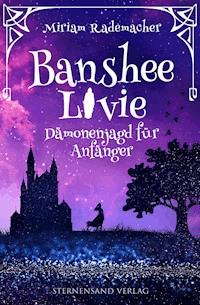

- Serie: Banshee Livie

- Sprache: Deutsch

Voller Neugier erwartet Livie das Aufbrechen der Eierschale einer ihr unbekannten Spezies. Nicht ahnend, dass dies der Beginn eines neuen Abenteuers ist, bei dem buchstäblich die Hölle losbricht und die Menschen, die sie als Banshee eigentlich schützen sollte, ins Exil getrieben werden …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 386

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Titel

Informationen zum Buch

Impressum

Widmung

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Einschub 1

Kapitel 3

Kapitel 4

Einschub 2

Kapitel 5

Kapitel 6

Einschub 3

Kapitel 7

Kapitel 8

Einschub 4

Kapitel 9

Kapitel 10

Einschub 5

Kapitel 11

Einschub 6

Kapitel 12

Kapitel 13

Einschub 7

Kapitel 14

Kapitel 15

Einschub 8

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Einschub 9

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Einschub 10

Kapitel 22

Einschub 11

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Epilog

Danksagung

Miriam Rademacher

Banshee Livie

Band 7: Revolution für Novizen

Fantasy

Banshee Livie (Band 7): Revolution für Novizen

Voller Neugier erwartet Livie das Aufbrechen der Eierschale einer ihr unbekannten Spezies. Nicht ahnend, dass dies der Beginn eines neuen Abenteuers ist, bei dem buchstäblich die Hölle losbricht und die Menschen, die sie als Banshee eigentlich schützen sollte, ins Exil getrieben werden …

Die Autorin

Miriam Rademacher, Jahrgang 1973, wuchs auf einem kleinen Barockschloss im Emsland auf und begann früh mit dem Schreiben. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Osnabrück, wo sie an ihren Büchern arbeitet und Tanz unterrichtet. Sie mag Regen, wenn es nach Herbst riecht, es früh dunkel wird und die Printen beim Lesen wieder schmecken. In den letzten Jahren hat sie zahlreiche Kurzgeschichten, Fantasyromane, Krimis, Jugendbücher und ein Bilderbuch für Kinder veröffentlicht.

www.sternensand-verlag.ch

1. Auflage, März 2022

© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2022

Umschlaggestaltung: Juliane Schneeweiss

Lektorat / Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH | Martina König

Korrektorat Druckfahne: Sternensand Verlag GmbH | Jennifer Papendick

Satz: Sternensand Verlag GmbH

ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-239-7

ISBN (epub): 978-3-03896-240-3

Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.

Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Gewidmet dem Geistesblitz,

der mich eines Montags in aller Frühe

vor dem geschlossenen Bahnübergang traf.

Und Michael Ende,

ohne den dieses Buch

ein ganz anderes geworden wäre.

Prolog

Während der rosafarbene Strudel um ihn herum sich allmählich legte, hörte er das Donnern der Geschütze, er roch den Tod und sah am Horizont die Blitze eines Gewitters, das keines war. Die Front befand sich in Sichtweite und der matschige Acker, auf dem er hier kurz nach Mitternacht im Jahre 1941 stand, schien ihm alles andere als ein sicherer Ort zu sein.

Die Kamera schützend an den Bauch gepresst und den Bleistift zwischen die Zähne geklemmt, sprang er über eine lächerliche Barrikade aus Sandsäcken und Stacheldraht, hinein in einen Graben, der tief genug wahr, um zu gewährleisten, dass man ihm vorerst kein Loch in den Kopf schießen konnte. Eiskaltes Wasser lief ihm in die Schuhe, durchnässte seine Socken und den Rand seiner Gabardinehosen.

Für diesen Auftrag war er einfach nicht passend ausgerüstet, das war ihm bewusst. Aber nur ein Idiot hätte sich die Chance auf einen Job wie diesen entgehen lassen, und Caleb Riggens war kein Idiot, sondern der beste Reporter der Times und eine der besten Partien von ganz London.

Nun, zumindest hielt er sich dafür. In seiner Zeit, die eigentlich erst zwei Jahrzehnte nach diesem blöden Kriegsjahr anbrach, in dem er sich gerade befand.

Caleb Riggens war eigentlich nichts Besonderes. Die Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen, verdankte er einem leichtsinnigen Vater und der telekinetisch begabten Hexe, die seine Mutter gewesen war. Das Talent, Dinge kraft der Gedanken bewegen zu können, hatte sie ihm nicht vererbt. Dafür aber eine große Reiselust und die Chance, diese nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich voll auszuleben. Was seinen Reporterjob anbelangte, war diese Fähigkeit Gold wert.

Seine Kollegen beneideten Caleb um die geheimen Quellen, aus denen er schöpfte und wiederholt Fotos zutage förderte, mit denen sich historische Ereignisse belegen ließen. Ereignisse, deren Berichten bis dahin meist der fade Geschmack der Spekulation angehaftet hatte. Dass er besagte Bilder selbst knipste, ahnte natürlich niemand.

Im Moment allerdings schienen Ruhm und Anerkennung weit weg, denn noch immer lief Caleb unerschrocken durch den Morast eines Schützengrabens.

Der Lärm der Front zermürbte ihn schon jetzt. Wie hatten junge Männer seines Alters dies über Tage hinweg ertragen? Er würde hier innerhalb von Stunden wahnsinnig werden. Doch glücklicherweise gab es keinen Grund, sich an diesem nassen, kalten, schmutzigen und lebensgefährlichen Ort länger als nötig aufzuhalten, denn nun sah er vor sich die Lichter starker Taschenlampen und er hörte Schreie, die das Donnern der Kanonen noch übertönten.

Caleb lief schneller. Vor sich erblickte er die Gestalt eines großen, breitschultrigen Mannes, der genauso unpassend gekleidet war wie er selbst, nämlich in einen dunklen Anzug mit Fliege und Weste. Geistesgegenwärtig nahm er den Bleistift aus dem Mund, bevor er vor dem Herrn innehielt und einer Legende die Hand schüttelte.

»Caleb Riggens von der Times«, stellte er sich laut und ein wenig atemlos vor. »Sie sind Jeremiah Biggs?«

»Soll das eine Frage sein?«

Die Stimme des anderen war so klar und schneidend, dass sie sowohl das laute Geschrei in seinem Rücken als auch die Geschosse mühelos übertönte.

»Nein, nein, ich habe Sie natürlich gleich erkannt«, behauptete Caleb und musterte die Züge des Mannes, die im grellen Licht der Lampe in seiner Hand noch härter wirkten, als er sie von Bildern in Erinnerung hatte.

Dies war er also. Einer der gefürchtetsten Männer der Weltgeschichte, dessen zahllose Untaten niemals in Gänze erfasst werden würden, weil er zu gerissen und zu skrupellos war.

Jeremiah Biggs, der Gottlose, wie man ihn stets nur im Flüsterton in den Londoner Clubs nannte, hielt Calebs Hand noch immer und drückte sie schmerzhaft zusammen. Caleb hielt dem Druck stand, ohne eine Miene zu verziehen, denn der Mann hatte ihn an diesen ekelhaften Ort bestellt und ihm die Story seines Lebens versprochen. Dafür reiste man doch gern zwanzig Jahre zurück in die Vergangenheit und ließ sich die Hand zerquetschen.

Inzwischen erspähte er hinter Biggs eine Frau, die im Schein zweier weiterer Lampen auf dem schlammigen Boden des Schützengrabens lag, während eine weitere Person neben ihr kauerte. Die Schreie der ersteren wurden wieder lauter. Caleb fragte sich, was hinter dem Schwarzmagier vor sich ging, wagte indes nicht, sich einfach an der massigen Gestalt des anderen vorbeizudrängen. Stattdessen fragte er: »Erzählen Sie, Mister Biggs, worum geht es? Sie haben mir eine Sensation versprochen.«

»Das ist es auch.«

In dem nahezu quadratischen Gesicht des Magiers zeigte sich ein Zähnefletschen, das Caleb als verunglücktes Lachen wertete. Unwillkürlich suchte der Reporter nach kleinen Hörnern im niedrigen Haaransatz des Mannes, fand aber keine.

»Mister Caleb Riggens von der Times, wissen Sie, welche Rolle ich Ihnen zugedacht habe?« Das Zähnefletschen war wieder verschwunden. »Sie sind heute Nacht mein König. Mein heiliger König! In Zeiten wie diesen braucht es keine drei Weisen aus dem Morgenland als Zeugen. Ein einzelner guter Journalist ist tausendmal mehr wert. Wären Sie gern in der Heiligen Nacht dabei gewesen, Caleb? Jetzt haben Sie die Chance dazu.«

Caleb, der schon oft erfolglos grob geschätzte zweitausend Jahre in die Vergangenheit gereist war, um den Ort zu finden, an dem eine Weltreligion angeblich ihren Anfang genommen hatte, schob sich seinen Bleistift hinter das Ohr und versuchte, sein Erstaunen nicht allzu deutlich zu zeigen. »Mister Biggs, bei allem Respekt, dieser Schützengraben ist nicht gerade der Stall von Bethlehem, und was über uns leuchtet, ist auch kein Stern.«

»Nein, das hier ist besser.« Jeremiah Biggs rieb sich die Hände. »Was dieser Lukas für die Bibelleser damals zusammengezimmert hat, ist nicht schlecht. Eine hübsche Legende, die ihren Reiz niemals ganz verlieren wird. Aber meine ist mindestens genauso gut. Ein Kind, geboren im Kriegsgetümmel, in einem Schützengraben, umgeben von Tod und Unheil. Heute Nacht werden keine himmlischen Heerscharen kommen, um dem Heiland zu singen. Heute wird das Tor zur Hölle aufgestoßen, wenn mein Sohn geboren wird.« Der ausgestreckte Zeigefinger von Jeremiah Biggs stach in Calebs Brust. »So erschafft man große Männer, verstanden? Man sorgt dafür, dass die Legenden, die sich um sie ranken, wahr sind. Und zwar von der ersten Sekunde an.«

Der Journalist spürte, wie ihm die Knie weich wurden. »Soll das etwa heißen, dass dort hinter Ihnen im Dreck gerade eine Frau ein Kind gebärt? Grundgütiger, wer ist sie?«

Die Miene des Schwarzmagiers verfinsterte sich. »Es ist doch völlig egal, wer sie ist. Ich bin der Vater dieses Kindes, und nur darauf kommt es an. Ich habe mir einen Sohn geschenkt, der mindestens so mächtig sein wird wie sein Vater, oder mächtiger. Politik, Justiz, die Wall Street und all ihre Möglichkeiten werden seine Spielbälle sein. Ohne Skrupel, ohne Mitleid wird er aufwachsen. Die Welt wird ihn fürchten, wenn ich ihn erst erzogen habe.« Biggs vollführte eine verächtliche Handbewegung. »Gegen die Zeit seiner Herrschaft ist dieser Krieg nicht mehr als eine Verkleidungsparty mit Feuerwerk.«

Caleb lauschte den Worten des Mannes und den Schreien der Frau gleichermaßen und wagte es, zu fragen: »Und ich soll wirklich Ihr Weiser aus dem Morgenland sein, der die Kunde verbreitet? Ich soll die Geburt Ihres Sohnes in einem Schützengraben des Zweiten Weltkriegs bezeugen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man darüber einmal Lieder singen wird. Von geschmückten Tannenbäumen ganz zu schweigen.«

»Lieder singen? Sind Sie noch ganz bei Trost, Mann?« Biggs schien nun wirklich verärgert. »Ich schenke der Welt kein Happening, sondern den mächtigsten Mann der Welt, zu dem ich ihn machen werde.«

»Pressen«, hörte Caleb jetzt eine Frauenstimme rufen. Anscheinend war Biggs umsichtig genug gewesen, um der werdenden Mutter eine Hebamme an die Seite zu stellen. »Pressen, wir haben es gleich geschafft.«

Für einen kurzen Moment wagte Caleb es, sich vorzustellen, was geschehen würde, falls sich der größte und gefährlichste Magierspross als kleines Mädchen entpuppte, verwarf den Gedanken aber schnell wieder. Jeremiah Biggs war zuzutrauen, dass er auch darauf Einfluss hatte.

»Nicht mehr pressen!«, rief die Stimme in diesem Moment und der Schwarzmagier fuhr herum.

Offensichtlich wurde es nun spannend. Caleb konnte nicht anders, als sich neben den werdenden Vater zu drängen, um zu sehen, was dort das Licht einer kriegerischen Welt erblickte.

»Fangen Sie an, zu knipsen, Mann«, hörte er Biggs sagen. »Wir können das hier nicht beliebig oft für Sie wiederholen.«

Gehorsam zückte Caleb die Kamera und ließ sein Blitzlicht zucken, sehr dankbar dafür, dass er am Kopfende des provisorischen Lagers aus Latten und Decken stand und nicht sehen musste, was die zwischen den Beinen der Gebärenden kauernde Hebamme geboten bekam.

Zweimal fotografierte er das Gesicht der bedeutungslosen Mutter, die erschreckend jung war und auf deren schweißnassem Gesicht der Ausdruck purer Angst stand.

Anschließend lichtete er die Hebamme ab, die ebenfalls noch sehr jung wirkte und trotzdem Autorität und Erfahrung ausstrahlte.

»Geschafft«, rief selbige kurz darauf und hob ein blutverschmiertes Etwas ins Licht der Lampe, damit Caleb diesen Moment für die Ewigkeit festhalten konnte.

»Geschafft«, rief auch Jeremiah Biggs und trat fast auf die Hand der Mutter, als er vorsprang und den blutverschmierten Klumpen, der jetzt leise zu winseln begann, in seine Arme schloss.

Während die Hebamme unter beruhigenden Worten die Mutter des Kindes versorgte, schoss Caleb Riggens in den kommenden Minuten zahlreiche Bilder von Vater und Sohn, in deren Hintergrund noch immer die Front leuchtete. Dann verkündete sein Gastgeber: »Das reicht, der Junge muss auf seine Laufbahn vorbereitet werden. Auf Wiedersehen, Caleb. Kehren Sie zurück in Ihre Zeit, wenn mein Sohn ein junger Mann und für seine Aufgabe bereit sein wird. Lassen Sie die Legende los. Die Auflagen Ihrer Zeitung werden astronomische Höhen erreichen.«

Er lachte laut und drückte das noch immer blutverschmierte, knautschgesichtige Kind an sich. Danach stapfte er mit dem Säugling davon in Richtung jener Teleportzone, mit deren Hilfe Caleb kurz zuvor angereist war. Ein rosa Lichtschimmer kündete von seiner Abreise an einen sicheren, warmen und trockenen Ort, wo der Sohn neben einer Erziehung hoffentlich auch Windeln und Nahrung erhielt.

»Möchten Sie nicht auch gehen? Sie haben ja, was Sie wollten«, rief die Hebamme und wickelte die weinende Frau, die gerade ein Kind geboren hatte, in eine Decke.

Caleb musterte die Geburtshelferin genauer. Das feuerrote Haar war zu einem Knoten aufgesteckt, darunter bemerkte er ein Gesicht voller Sommersprossen und ein energisches Kinn.

»Aber was wird aus Ihnen?«, fragte er sorgenvoll. »Ich kann Sie und dieses arme Mädchen in diesem Zustand doch nicht hier allein lassen.«

»Wir werden umgehend in unsere Zeit zurückkehren, sobald Mildred ein paar Schritte laufen kann. Machen Sie sich um uns keine Sorgen«, erwiderte sie und lächelte ihn tapfer an.

Caleb war sprachlos. »Soll das heißen, Sie sind ebenfalls eine Zeitreisende? Und die Mutter des Jungen auch?«

»Was haben Sie denn gedacht? Dass wir hier um die Ecke wohnen?« Sie rollte mit den Augen. »Ich bin übrigens Paula. Die alte Paula. Ich bin eine Hexe. Die Kleine zu unseren Füßen ist die naive Mildred, die sich den nächsten Mann, mit dem sie ein Kind zeugt, sicher besser aussuchen wird.«

Caleb musste grinsen. »Die alte Paula? Das kann nicht sein.«

»Noch nicht.« Ihr Grinsen wurde breiter. »Aber ich werde es einmal sein. Zigarette?«

Sie hielt ihm die Schachtel hin und er griff dankbar zu.

Als der Rauch sich im Licht der Taschenlampen gen Himmel kräuselte, fühlte der Journalist zum ersten Mal so etwas wie Entspannung. Doch dieses Gefühl verflog, sobald er sich das Ereignis in Erinnerung rief, dessen Zeuge er soeben geworden war.

»Glauben Sie Jeremiah Biggs, was er über seinen Sohn gesagt hat?«, fragte er Paula, die nun der Mutter eine Zigarette anbot, welche diese ablehnte.

Die Hebamme wog bedächtig den Kopf. »Kann sein, kann auch nicht sein«, orakelte sie. »Ich verstehe mich zwar aufs Wahrsagen, bei diesem Jungen allerdings wage ich keine Prognose. Meiner Meinung nach hat Jeremiah Biggs übersehen, dass ein Kind immer die Veranlagungen beider Eltern in sich trägt. Und die gute Mildred ist so bösartig wie ein Gänseblümchen und darüber hinaus nicht die Klügste, sonst wäre sie jetzt nicht hier.«

»Mein Zach, ich will meinen Zach haben«, wimmerte die Frau am Boden.

»Keine Sorge.« Paula schnippte den Rest der Zigarette weg. »Du wirst dich in einen netten jungen Mann verlieben und mit ihm einen weiteren Zach bekommen. Der gehört dann dir.«

»Zach?«, wiederholte Caleb. »Wird er so heißen?«

»Ja, Zach«, bestätigte Paula leichthin. »Zacharias Biggs. Der größte und mächtigste Magier aller Zeiten. Wenn es nach seinem Vater geht.«

»Zacharias Biggs«, rezitierte Caleb andächtig. Ein Name, den er sich merken musste.

Nachdenklich strich er sich über den Kopf, woraufhin der Bleistift, den er sich hinter das Ohr geklemmt hatte, vor die Füße der jungen Mutter fiel, die sich mühsam nach ihm bückte, um ihn Caleb zurückzugeben.

»Behalten Sie ihn«, sagte der Reporter. »Als schwachen Ersatz für Gold, Weihrauch und Myrrhe. Vielleicht kann der kleine Zach damit eines Tages etwas anfangen.«

Kapitel 1

Schloss Harrowmore, Dezember 2019

»Und es gibt rein gar nichts, was du erledigen musst?«, fragte ich und blickte resigniert auf meinen Todesboten hinab, der vor mir auf dem Sofa saß und versuchte, meinen Mummel zum Springen mehrfacher Salti anzuspornen.

Walt schüttelte seine Kapuze und konzentrierte sich weiter auf das kleine Wesen vor ihm im Goldfischglas, das mehr einer Karotte denn einem Wassergeist glich. Ich dachte schon, er hätte mich vergessen, als er endlich ein paar Worte von sich gab.

»Man könnte auf die Idee kommen, du wolltest mich loswerden. Hast du Geheimnisse vor mir, Livie?«

»Ich? Niemals!« Entrüstet zog ich eine Schnute und kreuzte zur selben Zeit die Finger hinter dem Rücken. »Aber ich kenne dich seit Jahren nur auf dem Sprung. Ist es nicht so, dass du außer mir noch andere Banshees und deren Familien mit Todesvisionen zu versorgen hast?«

»Doch«, bestätigte Walt und deutete einen Applaus an, nachdem es Sniff, dem Mummel, gelungen war, aus dem Wasser zu hüpfen und sich in der Luft zu einem Knäuel zu verdichten, das spritzend zurück ins kühle Nass fiel.

»Ja, und musst du da nicht mal vorbeischauen? Ich will nicht, dass du meinetwegen deine Pflichten vernachlässigst, das gibt nur Ärger. Davon haben wir ohnehin meist genug. Herrscht etwa Ruhe an allen Fronten?«, versuchte ich es noch einmal.

Walts Kapuze nickte und hob sich leicht, woraufhin das blaue Leuchten seiner Augen und ein ausgeprägtes Kinn sichtbar wurden. »Es ist tatsächlich ungewöhnlich friedlich auf der Welt. Ich erhalte keinerlei Todesvisionen, niemand braucht eine Warnung. Außer du, wie mir scheint. Weißt du übrigens, dass dem von dir gefürchteten Ärger im Allgemeinen ein Geheimnis vorausgeht? Eines, das man nicht einmal mit dem Mann teilen möchte, den man liebt?«

»Ach wirklich?« Ich begann, mich ungemütlich zu fühlen. »A-aber vielleicht gibt es ja ganz harmlose klitzekleine Geheimnisse, die rein gar nichts nach sich ziehen. Die sind doch erlaubt, oder?«

Das blaue Leuchten unter der Kutte verstärkte sich. »Was ist los mit dir? Wir reden über meine Pflichten und über Geheimnisse, die du angeblich nicht hast. Das finde ich beunruhigend. Was heckst du aus?«

»Überhaupt nichts«, beharrte ich noch einmal. »Doch du sitzt seit Tagen auf meinem Sofa herum, und das bin ich einfach nicht gewohnt. Ich brauche auch mal Zeit für mich.«

Entschlossen wandte ich mich von dem Mann ab, den ich liebte, und ließ einen Karton auf mich zuschweben, der üblicherweise in der hintersten Ecke meiner Dachkammer verstaubte und mit bunten Weihnachtskugeln gefüllt war.

»Ich gehe lieber zu Millie«, erklärte ich. »Ich muss mal ein anderes Gesicht sehen und ein ausgiebiges Frauengespräch führen.«

»Aha, die zweite Geheimniskrämerin mit Hang zu Katastrophen wird von dir in deine Gedankenwelt einbezogen, ich hingegen bleibe außen vor. Und was haben diese Glaskugeln damit zu tun?«, wollte Walt wissen und deutete auf den in der Luft stehen gebliebenen Karton an meiner Seite.

»Bald ist Weihnachten und ich möchte meinen Bestand durchgehen und säubern. Verstaubte Christbaumkugeln sind mir ein Gräuel«, behauptete ich spontan und floh aus meiner Dachkammer und vor seinem Verhör.

»Viel Spaß«, hörte ich Sniff zum Abschied fiepen, während Walt mir nachrief: »Großartig! Schließ mich ruhig aus. Aber wenn nachher die Hütte brennt, komm nicht zu mir!«

Ich hielt auf der ersten Treppenstufe abrupt inne und wartete bei offener Tür darauf, dass er seine letzten Worte relativierte. Zwei Sekunden später hatte mein Todesbote noch einmal über das eben Gesagte nachgedacht und es tönte aus der Dachkammer: »Na gut, komm lieber doch zu mir! Erwarte jedoch kein Verständnis!«

Damit konnte ich leben. Erleichtert sprang ich die Treppenstufen hinunter, wobei ich sorgsam darauf achtete, den Karton mit dem Weihnachtsschmuck auf seinem Geleitflug nirgendwo anecken zu lassen.

In Wahrheit besaß ich sehr wohl ein Geheimnis und einen guten Grund dafür, es nicht mit Walt teilen zu wollen. Denn ich wusste, man würde andernfalls versuchen, es mir wegzunehmen, und das wollte ich unbedingt verhindern.

Von meiner Freundin Millicent Harrowmore, dem einzigen Mitglied der mir anvertrauten Familie, die mich sehen und hören konnte, weil ein altes Druidenerbe in ihr schlummerte, erhoffte ich mir ein wenig Beistand. Und nach mehr als drei Tagen mit Walt in derselben Dachkammer konnte ich es ohnehin kaum erwarten, aus unserem kleinen Reich herauszukommen.

So erreichte ich den Korridor oberhalb der ehrwürdigen Eingangshalle des Schlosses, wo sich die meisten Schlafzimmer befanden, und sauste direkt und ohne anzuklopfen in Millies rosaroten Kleinmädchentraum hinein. Meine Freundin lag lang ausgestreckt auf dem Teppichboden und unterhielt ihre beiden Zwillinge mit Fingerspielen. Badria und Allison Harrowmore hatten endlich ein Alter erreicht, in dem sie unterhaltsam wurden.

Beide Babys empfingen mich mit einem strahlenden Lächeln und bewiesen damit aufs Neue, dass ihre Mutter nicht länger die Einzige in der Familie war, die die Banshee des Hauses jederzeit sehen konnte. Sie waren zwei ganz besondere Kinder, und sie schienen mir von Tag zu Tag unverwechselbarer zu werden.

Während Badrias Haarschopf im selben Rotton wie der seiner Mutter leuchtete und er eindeutig wie ein kleiner Harrowmore aussah, schlug seine Zwillingsschwester Allison dem stets abwesenden Vater der Kinder nach. Ihr Haar war nachtschwarz, Nase und Lippen waren fein geschwungen und sie überragte ihren Bruder bereits um einen halben Kopf.

»Kommst du her, um dich freiwillig zum Babysitten zu melden?«, fragte Millie und setzte sich auf. »Wenn ja, liebe ich dich mehr, als du ahnst. Ich bin einfach nicht zur Mutter geboren.«

»Du machst das ganz wunderbar«, widersprach ich ihr. »Und eben deshalb brauche ich deine Hilfe. Denn ich habe ein Geheimnis aus unserem letzten Abenteuer gerettet, das ich nur mit dir teilen kann. Du bist vermutlich die Einzige, die mich versteht.«

Millie furchte die Stirn. »Unser letztes Abenteuer? Du meinst dieses furchtbare Chaos der verzerrten Realitäten? Tut mir leid, ich habe kaum noch eine Erinnerung daran. Alles entgleitet mir, sobald ich versuche, mich auf die Ereignisse dieser Zeit zu konzentrieren.«

»Klar, das ist ja auch ganz normal, da die Realität wieder die ist, die sie sein soll«, erwiderte ich und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Aber ich habe etwas zurückbehalten, das ich eigentlich abgeben sollte.«

Ich steckte eine Hand in den noch immer neben mir schwebenden Karton und ergriff den einzigen Gegenstand inmitten der Glaskugeln, der sich von mir berühren ließ.

»Eine schwarze Socke?«, stellte Millie konsterniert fest.

»Das ist meine Socke«, erklärte ich ungeduldig. »Und entscheidend ist, was drinsteckt.«

Ich setzte mich neben sie und schob meine Hand in die dunkle Wolle.

»Soll heißen, dass einer deiner Füße barfuß in deinen ausgelatschten Turnschuhen steckt? Zieh sie bloß nicht in meinem Zimmer aus, okay?«

»Ich bin tot, meine Füße stinken nicht«, protestierte ich und holte den Gegenstand hervor. »Sieh dir lieber das hier an und sag mir, was es ist.«

Millie betrachtete das Ding auf meiner ausgestreckten Hand und zog Allison zurück, die augenblicklich auf mich zugekrabbelt kam. »Das ist ein Ei«, stellte sie fest. »Ein großes, gesprenkeltes Ei. Es hat einen beachtlichen Riss in seiner Hülle, aus dem Licht nach draußen fällt.«

»Was noch?« Ich sah sie gespannt an. »Das ist doch wohl nicht alles, was dir dazu einfällt. Schließlich hast du, wenn auch nur kurz, Unterricht vom größten kleinen Magier aller Zeiten erhalten.«

»Zach und ich haben dabei ganz gewiss nicht über seltene Frühstückseier gesprochen«, erwiderte Millie und verfrachtete Allison, die meinen Schatz fixierte und wiederholt Kurs darauf nahm, in einen mit Spielzeug angefüllten Laufstall.

»Das ist aber schade.« Ich betrachtete mein kleines Geheimnis und schüttelte es sachte, woraufhin es zu blubbern begann, als sei es mit kohlensäurehaltiger Limonade gefüllt. Indes drang nichts durch den grell leuchtenden Riss nach außen. »Zach ist es nämlich, der dieses Ei unbedingt von mir zurückhaben wollte. Auch Chris, der Todesbote, hatte ein großes Interesse daran, dass ich dieses hübsche Ding wieder hergebe.«

»Warum erkundigst du dich denn nicht bei Zach, um was für ein Ei es sich handelt?«, fragte Millie arglos, nahm mir meinen Schatz aus der Hand und betrachtete ihn von allen Seiten.

»Weil er es mir dann wegnimmt, Dummerchen!«, rief ich. »Und falls ich so tue, als frage ich nur aus Interesse, würde er sich fragen, wie ich mich überhaupt an das Ei aus einer anderen Realität erinnern kann, und schlussfolgern, dass es noch in meinem Besitz ist.«

»Woraufhin er es dir auch wegnimmt, schon klar.« Millie klopfte sacht gegen die gesprenkelte Schale. »Weil deine unbezähmbare Neugier aber wissen will, was du da ausbrütest, steckst du jetzt in der Klemme. Mach dir keine Sorgen. Ich glaube, du wirst bald erfahren, was in diesem Ei heranwächst. Der Riss ist ziemlich lang.«

»Das ist er schon seit drei Tagen«, brummelte ich. »Drei lange Tage, in denen ich nur nach meinem kleinen Schatz schauen konnte, wenn Walt, der ja angeblich keinen Schlaf braucht, mal wieder kurz eingenickt war.«

»Walt weiß ebenfalls nicht, dass du dieses Ding behalten hast?«

Millies Augen wurden kugelrund.

»Nein, natürlich nicht«, rief ich aus. »Denkst du, er lässt mich etwas behalten, das Zach zurückfordert?«

»Schon gut, ich verstehe dein Dilemma.« Millie verstaute nun auch Badria hinter Gittern, der ohnehin bereits versuchte, durch Klettern zu seiner Schwester und in den Babyknast zu gelangen, was ihm aber nicht gelungen war. »Warum lässt du dein leuchtendes Küken nicht einfach hier bei mir und erzählst Walt, wir beide würden an irgendeinem Babydings für die Kleinen basteln, weswegen du mich regelmäßig besuchen kommen musst? Das klingt völlig unverdächtig und extrem langweilig. Kein Mann will etwas mit Bastelkram für Babys zu tun haben.«

»Walt weiß aber nur zu gut, dass ich seit meinem Tod keine Alltagsgegenstände mehr berühren kann«, erwiderte ich düster. »Ich könnte dir nicht einmal Klebstoff reichen. Aber schweben lassen kann ich die Tube natürlich. Ob er mir das abkauft?«

Millie zuckte mit den Schultern. »Behaupte einfach, wir stricken eine magische Decke aus Einhornhaar.«

Ich riss die Augen auf. »So etwas geht?«

»Keine Ahnung. Die Hauptsache ist doch, dass Walt keinen Verdacht schöpft. Soll er uns ruhig für bescheuert halten, solange dein Küken nur in aller Ruhe schlüpfen kann.«

Erleichterung machte sich in mir breit. Millies Plan klang vernünftig. Ich würde das Ei in ihrer Obhut zurücklassen und zu meinem misstrauischen Freund und Todesboten zurückkehren, der vermutlich noch immer versuchte, meinen Mummel zu dressieren.

»Sagst du mir Bescheid, wenn sich etwas tut?«, bat ich.

»Selbstverständlich.« Millie nickte. »Soll ich es warm halten oder sonst etwas damit machen, während wir warten?«

»Schütteln.« Ich machte es ihr vor. »Wie eine Babyrassel schütteln, daraufhin blubbert es im Innern.«

»Es blubbert bei jedem Schütteln?«, wiederholte Millie und runzelte die Stirn. »Komisch. Mir ist, als ob ich darüber schon einmal etwas gehört oder gelesen hätte.«

»Na, dann denk mal scharf nach«, erwiderte ich und verabschiedete mich mit einer festen Umarmung von meiner besten Freundin. Den Babys kurz zuwinkend, entschwand ich und lief draußen auf dem Flur Walt in die Arme.

»Es gibt Arbeit für dich«, erklärte er mir und klang ein wenig genervt. »Jennifer Harrowmore hat mal wieder versucht, Kugelfisch zuzubereiten.«

Ich verzog das Gesicht. »Habe ich noch genügend Zeit, um mich zu Fuß in den Ostflügel zu begeben?«

»Nicht, wenn du willst, dass die Sollstärke der Harrowmores morgen noch dieselbe ist.« Er deutete ein Händeklatschen an. »Na los, walte deines Amtes.«

Unwillig machte ich mich auf den kürzesten Weg in den Ostflügel und dankte wem auch immer für die Tatsache, dass das ganze Schloss eine Teleportzone war. Das gab mir die Möglichkeit, jederzeit und überall zu verschwinden und zu erscheinen.

So traf ich gerade noch rechtzeitig in der modernsten Wohnlandschaft des Hauses ein, wo Deborah Harrowmore, die Schwester von Lord Alistair und Mutter der leicht versnobten Jennifer, gerade eine Gabel zum Mund führte, auf der sich eine undefinierbare Masse befand. Ich stieß spontan einen markerschütternden Schrei aus, der sie innehalten ließ.

»Grundgütiger.« Sie warf ihrer Tochter, die mit gespannter Miene neben ihrem Sessel stand, einen fragenden Blick zu. »War das nicht unsere Banshee?«

»Und wenn schon, mit uns hat das nichts zu tun«, behauptete Jennifer, strich sich eine nicht existierende Strähne ihres blonden Haares zurück, das wie üblich in einem perfekten Knoten steckte, und schlug ungeduldig die Fingerspitzen aneinander. »Sag mir, wie du es findest. Es ist ein uraltes Rezept aus Nagasaki, dessen Übersetzung mich eine Menge Zeit und Nerven gekostet hat.«

Als ihre Mutter daraufhin die Augen niederschlug und erneut Anstalten machte, diese fragwürdige Masse zu kosten, entschloss ich mich, deutlicher zu werden. Ich erschien für alle Beteiligten sichtbar, mit dramatisch ausgebreiteten Armen.

»Jetzt hat es aber schon den Eindruck, dass es etwas mit uns zu tun hat«, erklärte ihre Mutter missbilligend und legte die Gabel nun endgültig zurück auf den Teller, wo noch mehr verkochter Fisch aufgehäuft worden war.

»Verdammt!«, schrie Jennifer und sah mich voller Zorn an, als wäre es meine Schuld, dass sie fast ihre Mutter vergiftet hätte. »Die ganze Arbeit umsonst. Dabei war es mein erster richtiger Übersetzungsauftrag. Ich hätte Geld damit verdienen können!«

»Was deiner Stellung ohnehin nicht angemessen ist, du bist schließlich eine Harrowmore und wir pflegen nicht zu arbeiten«, erklärte ihre Mutter hochnäsig, erhob sich und entsorgte den missratenen Kugelfisch in einem dafür sicher nicht vorgesehenen Papierkorb.

Ich musste mir ein Grinsen verkneifen. In Wahrheit lag der Fall anders, denn irgendein dusseliger Vorfahr hatte dieser Linie der Familie das Schloss unter der Voraussetzung vererbt, dass sie es halten konnten, ohne dabei einen nicht standesgemäßen Lebenswandel führen zu müssen.

Besagter Vorfahr musste bei ›standesgemäß‹ das Bild des englischen Adligen vor Augen gehabt haben, wie es bereits seit hundert Jahren nicht mehr existierte, und die meisten Mitglieder der Familie hätten ihren rechten Arm dafür gegeben, dem Müßiggang abschwören und eine berufliche Karriere beginnen zu können. Allein der Gedanke, ihr Heim zu verlieren, an dem sie alle mit liebevoller Zuneigung hingen, hielt sie davon ab.

»Es wäre ja nur ein kleines bisschen Taschengeld gewesen«, nuschelte Jennifer und ließ sich in den Sessel fallen, aus dem sich ihre Mutter soeben erhoben hatte. »Davon hätte doch niemand erfahren.«

Ihre Mutter, die das zwanzig Jahre ältere Ebenbild ihrer Tochter war, schlank und blond und für eine Harrowmore mit erstaunlich durchschnittlichen Gesichtszügen gesegnet, stieß einen verärgerten Laut aus. »Wenn du meinst, dass wir Bargeld brauchen, könnte ich die Pferdekoppel beim Twinklebach verkaufen.«

»Auf keinen Fall!«, rief Jennifer alarmiert und sah mich ein weiteres Mal wütend an. So zog ich es vor, wieder unsichtbar zu werden. »Diese Koppel gehört zum Garten, und die Gärten werden laut Onkel Alistair nicht verkauft. Und wo würden zukünftig die Pferde grasen?«

»Solltest du auf die beiden Klepper anspielen, um die sich sowieso keiner richtig kümmert, schlage ich vor, sie ebenfalls zu verkaufen.«

Deborah Harrowmore zuckte nicht einmal mit der Wimper, während ich gespannt beobachtete, wie das Gesicht ihrer Tochter sich weiß verfärbte.

»Mutter, falls du noch ein Wort sagst, wünschte ich, du hättest den Kugelfisch gegessen, bevor die blöde Heulsuse bei uns aufgetaucht ist! Außerdem halte ich jede Wette, dass mein Kugelfischgericht vollkommen in Ordnung war und unsere Banshee lediglich überreagiert hat. Wenn ich sie so ansehe, finde ich ohnehin, sie ist der hysterische Typ. Noch mehr als meine Cousine Millicent.«

Ich überlegte kurz, Millie und mich für ihre letzte Bemerkung zu rächen, ließ es aber bleiben, da Jennifer einfach weiterzeterte.

»Warum muss man mir immerzu alles verderben? Die meisten meiner Mitstudentinnen haben inzwischen wenigstens ein Semester in Japan studiert. Ich kann mir nicht mal ein bisschen Japan nach Hause holen, ohne dass gleich Großalarm ausgegeben wird.«

»Versuch doch, zu trampen.«

Die Ironie troff von Deborah Harrowmores Lippen. Und während sie den finsteren Blick ihrer Tochter auffing, ergänzte sie: »Oder verscheuere irgendwelchen alten Kram aus dem Südflügel. Vielleicht ist eine Rarität darunter.«

»Onkel Alistair will niemanden von der Familie mehr im Südflügel wissen, seit er ihn beim Pokern verloren hat«, widersprach Jennifer. »Möglicherweise lässt sich unsere Banshee ja zu Geld machen, was meinst du?«

Ich ignorierte auch diese Spitze und lauschte angetan dem Geschehen. Ein zünftiger Streit, wie es im Schloss schon lange keinen mehr gegeben hatte, spielte sich direkt vor mir ab. Das war fast so spannend wie die Frage, was sich in meinem Ei befand. Aber eben nur fast, denn ich wusste, dass Mutter und Tochter letztendlich einander vergeben würden. Das taten sie immer.

So lauschte ich noch eine Weile amüsiert dem ausufernden Wortgefecht, bevor ich mich still und heimlich verdrückte, den Ostflügel verließ und über die große Halle den Teil des Schlosses erreichte, in dem die Menschen wohnten, die mir weit mehr ans Herz gewachsen waren als Deborah und Jennifer. Und weil ich noch keine Lust hatte, zurück in die Dachkammer zu gehen, wo ein Todesbote auf mich wartete, der nur wieder versuchen würde, mir mein Geheimnis zu entlocken, streifte ich noch eine Weile herum und beobachtete Millies Eltern, Lord Alistair und Lady Claire, beim Kartenspiel, ihren Sohn Cameron beim Stöbern in der Schlossbibliothek und schließlich die einzige Angestellte des Hauses, Ruthie, dabei, wie sie ein paar Fische fürs Abendessen panierte, die sicher bekömmlicher sein würden als Jennifers lebensgefährliche Kugelfischkreation.

Erst danach stieg ich die Treppen zu meinem eigenen Reich hinauf, fand Sniff und Walt schlafend vor und kuschelte mich an Letzteren, während das blassgelbe Tageslicht aus der Dachkammer schwand. Keine fünf Minuten später war auch ich, die laut Walt ebenfalls keinen Schlaf brauchte, eingenickt.

Kapitel 2

»Na los, wach schon auf«, drang eine Stimme zu mir durch und irgendetwas zupfte mich unentwegt am kleinen Finger.

Als ich die Augen öffnete und Millie im Licht der Deckenlampe vor meinem Sofa stehen sah, bemerkte ich, dass jemand fehlte. Walt war verschwunden. Ganz wie es seine Gewohnheit war, hatte er mich ohne großen Abschied verlassen, um was auch immer zu erledigen. Ich lag allein auf meinem Troddelsofa, eine ungeduldige Millie im Blickfeld. Im Mummelglas dümpelte Sniff und beobachtete uns aufmerksam.

»Ich glaube, es geht los.« Millies Wangen waren vor Aufregung gerötet. »Die Geburt schreitet voran.«

Ich brauchte einen kurzen Moment, um zu realisieren, dass sie von meinem Ei sprach. Aber dann sprang ich vom Sofa, packte ihre Hand und teleportierte uns beide zielsicher zurück in ihr Zimmer.

Gedämpftes Licht empfing uns. Millie hatte ein Spucktuch der Zwillinge über ihre Nachttischlampe gebreitet. Aus ihrem CD-Player plätscherte leise Meditationsmusik. Das Ei thronte inmitten eines Nestes aus bunten Schals auf Millies Himmelbett und gab ein Geräusch von sich, das mich entfernt an einen pfeifenden Teekessel erinnerte.

»Ich habe alles angenehm und stimmungsvoll arrangiert«, erklärte Millie und nahm auf der Kante ihres Bettes Platz, wobei sie die gesprenkelte Schale nicht aus den Augen ließ. »Der neue Schlossbewohner soll sich doch gleich richtig wohlfühlen, findest du nicht? Oh Livie, jetzt wirst du auch Mutter, ist das nicht aufregend?«

»Mutter?« Trotz meiner Aufregung gelang es mir, fragend eine Braue zu heben. »Wofür hältst du mich, für ein Riesenhuhn? Ich mag für das, was hier gleich schlüpft, verantwortlich sein, aber die Bezeichnung ›Mutter‹ finde ich doch etwas hochtrabend. Was, wenn es sich um einen feuerspeienden Drachen oder einen fiesen Kobold handelt?«

»Keine Sorge«, kicherte Millie. »In dem Fall wirst du eine hervorragende Drachenmutter abgeben. Sieh es ein: Das Wesen wird in dir seine erste und wichtigste Bezugsperson sehen. Egal, wie du dich selbst siehst.«

»Apropos Mutter«, lenkte ich das Gespräch in eine andere Richtung, während ich ebenfalls auf der Bettkante Platz nahm. »Wo sind eigentlich die Zwillinge?«

»Nebenan.« Millie strahlte. »Sie liegen in ihren eigenen Betten, in ihrem eigenen Zimmer. Es ist mitten in der Nacht und beide schlafen zur selben Zeit. Ist das nicht himmlisch? Noch ein paar Jahre und ich habe mein altes Leben zurück.«

Ich schüttelte lächelnd den Kopf und beugte mich über das Ei, dessen Riss jetzt nicht nur vertikal, sondern auch horizontal verlief. Ich konnte dabei zusehen, wie er sich verbreiterte.

Wie würde das, was darin steckte, mein Leben verändern? Jeden Augenblick konnte die Schale auseinanderplatzen und ein mir unbekanntes Wesen freigeben.

Und wenn es mir gar nicht unbekannt war? Was, wenn ich seinesgleichen bereits getroffen hatte?

Ganz gegen meinen Willen stiegen in mir Ängste hoch, wie sie wohl jede werdende Mutter kennt. Ich wusste nicht, was mein Schützling aß, bei welcher Temperatur er sich wohlfühlte, ja nicht einmal, in welchem Element er zu Hause war. Was, wenn ich es völlig vermasselte?

Zum ersten Mal überkam mich das Gefühl, einen schlimmen Fehler gemacht zu haben. Niemand konnte besser für dieses Neugeborene sorgen als seine wahren Eltern, die sich mit ihrer eigenen Spezies vermutlich gut genug auskannten. Ich hingegen hatte noch immer keine Ahnung, wer oder was dieses Ei überhaupt gelegt hatte.

»Ist dir etwas zu blubbernden Eiern eingefallen?«, fragte ich Millie und betrachtete den Lichtschimmer, der aus dem Schalenriss zu uns herausfiel.

Es gab gar keinen Zweifel: Die Helligkeit im Raum nahm zu. Und auch das Blubbern und Fauchen wurde lauter und lauter.

Millie schüttelte den Kopf. »Überhaupt nichts. Ich wünschte, ich hätte Zach in unseren Gesprächen besser zugehört. Aber ich kann mich halt einfach schlecht konzentrieren, ganz egal, ob jemand mit mir über Physik, Kochrezepte oder magische Wesen spricht.«

In diesem Moment knackte es und ein Stück der Eierschale flog wie ein Torpedo durch Millies Zimmer und zerschellte am Bücherregal.

»Was da drinnen auch sein mag, es steht gerade ziemlich unter Druck«, murmelte ich beeindruckt. »Ob wir es überhaupt bändigen können? Was machen wir, wenn es sich um eine wilde Bestie handelt?«

Millie verdrehte die Augen. »Du vergisst, wie klein dein Ei ist. Eine wilde Bestie von der Größe eines Kaffeebechers werden wir ja wohl noch in die Schranken weisen können. Meine Tochter ist zuweilen ebenfalls eine wilde Bestie, doch ich kann sie in einen Laufstall sperren. Also hab keine Angst. Schlimmer als Allison in einem Trotzanfall könnte selbst ein Babydrache nicht sein. Oder eine Handtaschen-Harpyie. Oder eine Zwerg-Midgardschlange. Dieses Wesen ist klein und hilflos, egal, wie böse es ist.«

Ich tat einen überflüssigen Atemzug. Millie hatte natürlich recht. Was immer gleich auf ihrer Bettdecke schlüpfen würde, es hatte nur drei Interessen: schlafen, fressen, Häufchen machen. In einem solch frühen Stadium konnte auch das bösartigste Wesen der Welt nicht gefährlich sein. Außerdem bestand ja noch die Möglichkeit, dass mein kleines Adoptivwesen niedlich, putzig und herzallerliebst war. Aber warum hatte Zach und Chris dann so viel daran gelegen, es mir wieder abzunehmen?

Ein weiteres Stück Eierschale wurde von seinem angestammten Platz gesprengt, schlug gegen die Fensterscheibe und hinterließ einen hässlichen Sprung im Glas.

Millie runzelte die Stirn. »Wie wäre es, wenn wir in Deckung gehen würden? Nur so zur Sicherheit«, schlug sie vor und rutschte bereits von der Bettkante.

Ich nickte und tat es ihr gleich. Vor dem Himmelbett kauernd, konnte ich es allerdings nicht lassen, wiederholt den Kopf zu heben, um zu schauen, wie die Geburt voranging. So verfehlte das nächste Stück Schale mein Ohr nur um Haaresbreite und bohrte sich mit seiner schärfsten Spitze ins Blatt der Zimmertür.

Bildete ich es mir nur ein oder wurde das Zischen und Blubbern langsam zu einem Tosen, das ganz leicht an einen nahenden Orkan erinnerte?

Ich zog erneut den Kopf ein und wartete. Und gerade als meine Neugier mich erneut dazu trieb, nachzusehen, fiel das Licht aus. Millies Nachttischlampe verlosch und eine gespenstische Stille herrschte im Raum, während gleichzeitig draußen auf dem Flur mehrere knallende Geräusche hörbar wurden, in die sich Kindergeschrei mischte. Wenigstens einer der Zwillinge war aufgewacht.

»Licht! Wir brauchen Licht«, hörte ich Millie rufen. Kurz darauf vernahm ich Schritte, ein Poltern und einen lauten Fluch. »Scheiß Kinderspielzeug! Ich habe den Teppich nicht aufgeräumt. Wo ist denn der Lichtschalter?«

Gleich darauf hörte ich klatschende und klackende Geräusche. Gleichzeitig rief meine Freundin: »Die Deckenlampe geht auch nicht mehr. Da muss eine Sicherung rausgeflogen sein. Wenn das nur kein schlechtes Omen ist.«

Ich saß noch immer vor dem Himmelbett und starrte ins Dunkel, konnte aber absolut nichts von dem erkennen, was sich genau vor meiner Nasenspitze abspielte. Falls das Wesen nun geboren war, verhielt es sich zumindest unglaublich still, denn ein Fiepen oder Wimmern war nicht Teil des Hörspiels, dem ich in dieser Finsternis lauschen durfte.

Millie hatte inzwischen ihre knarrende Zimmertür geöffnet und war in den Flur hinausgetreten. Ihre Stimme mischte sich mit denen ihrer Familie. Während Lady Claire nur erstaunt klang, wirkte Lord Alistairs Bariton verärgert. Cameron grunzte verschlafen, war jedoch in der Lage, eine Taschenlampe beizusteuern.

Als deren Licht kurz aufblitzte, starrte ich konzentriert auf das Nest aus Schals. Leider konnte ich nichts außer den Splittern der Eierschale ausmachen, ehe Cameron mit der Lampe entschwand, um nach den Sicherungen zu sehen, wobei er seine Schwester nötigte, ihn zu begleiten. Mein Küken schien bereits ausgeflogen zu sein.

Millie protestierte zunächst, fügte sich schließlich und folgte Cameron die Treppe hinunter zum Sicherungskasten. Und weil auch der Lord und seine Gattin keinerlei Anstalten machten, nach ihrem brüllenden Enkel zu sehen, stahl ich mich an ihnen vorbei und betrat das angrenzende Zimmer, in dem sich eines der Kinder die Seele aus dem Leib schrie.

Langsam tastete ich mich vorwärts, als das Licht unvermutet wieder anging und ich Badria mit schreckgeweiteten Augen in seinem Bettchen stehen sah. Der arme Junge musste einen fürchterlichen Albtraum gehabt haben. Ich nahm ihn auf den Arm und schaukelte ihn sanft, bis er sich beruhigte und an einer meiner Locken zu nuckeln begann.

Erst jetzt bemerkte ich, dass seine Schwester Allison mit geöffneten Augen still in ihren Kissen lag und mit einem verklärten Lächeln, das ich noch nie an ihr gesehen hatte, an die Zimmerdecke starrte. Misstrauisch trat ich näher, woraufhin Badria wieder zu quengeln begann.

»Es ist nicht eine, sondern jede Sicherung im Haus herausgeflogen«, rief Millie, die plötzlich atemlos hinter mir stand. »Es muss eine gewaltige Überspannung gegeben haben. Dabei hat es gar nicht gewittert.«

Draußen auf dem Flur hörte ich Cameron über marode Leitungen fluchen, eine Litanei, in die sein Vater spontan einstimmte. Danach trat langsam Ruhe ein.

»Ob das etwas mit dem Ei zu tun hatte?«, fragte Millie. »Was war denn überhaupt drin?«

»Das weiß ich nicht«, gestand ich und beobachtete noch immer Allison. »Kommt dir das Verhalten deiner Tochter heute Nacht nicht auch merkwürdig vor?«

Millie warf einen flüchtigen Blick auf das dunkelhaarige Baby im blau gepunkteten Schlafsack und zuckte mit den Schultern. »Wieso? Sie sieht doch ganz glücklich und zufrieden aus.«

»Eben«, stellte ich fest. »Wie oft hast du Allison schon in einem Zustand absoluter Zufriedenheit gesehen, während ihr Bruder gleichzeitig nahezu hysterisch ist?«

Millie öffnete den Mund, um zu antworten, schloss ihn wieder und strich sich nachdenklich über das Kinn. »Irgendetwas stimmt nicht«, stellte sie fest und ich nickte zustimmend. »Sehen wir nach dem Blubber-Ei. Möglicherweise hat es Antworten für uns.«

Ich verfrachtete den noch immer schniefenden, aber immerhin halbwegs beruhigten Badria zurück in sein Bett und gemeinsam betraten wir Millies Zimmer.

»Unglaublich«, rief meine Freundin aus. »Splitter der Eierschale stecken überall in den Möbeln und in den Wänden. Als ob eine Bombe explodiert wäre.«

»Ja«, gab ich zu und bewunderte ein perforiertes Muster im Baldachin des Himmelbettes. »Noch viel beunruhigender finde ich indes die Tatsache, dass nichts in dem Ei gewesen zu sein scheint. In deinem improvisierten Nest befinden sich nur noch Reste der Schale. Keine Spur von ihrem Bewohner.«

»Was für eine Enttäuschung.« Millie ließ sich auf die Knie runter und linste unter ihr Bett. »Nur eine hohle Nuss. Oder war es kein Ei, sondern nur so etwas wie eine magische Handgranate?«

Ich schüttelte energisch den Kopf und fing nun ebenfalls an, den Boden abzusuchen. »Nein, es war definitiv ein Ei. Vielleicht ist sein Inhalt davongekrabbelt und versteckt sich irgendwo.«

»Es wird doch keine Monsterspinne sein.« Millie wurde eine Spur blasser um die Nase. »Das ist wirklich ein sehr gruseliger Gedanke. Stell dir vor, ich lege mich schlafen und wache morgen früh als eingewickelte Beute in ihrem Netz auf.«

Ich lugte pflichtschuldig unter den Schrank und hinter die Vorhänge. Gern hätte ich Millie ein paar beruhigende Worte zukommen lassen, es wollte mir nur nichts einfallen. Sie lag mit dieser Vermutung möglicherweise richtig.

»Ich glaube nicht, dass ich heute Nacht hier schlafen möchte.« Millie inspizierte jeden Winkel ihres Zimmers. »Was, wenn es sich um eine unsichtbare Kreatur handelt, die Menschenfleisch frisst? Ach Livie, es war wirklich eine hirnverbrannte Idee von dir, das Ei einer unbekannten Spezies zu behalten und auszubrüten.«

Empört drehte ich mich zu ihr um. »Vor ein paar Minuten hast du noch rumgetönt, dass ein Wesen dieser Größe und in einem solch frühen Entwicklungsstadium uns gar nicht gefährlich werden kann, und jetzt fürchtest du dich vor einem unsichtbaren Spinnenmonster?«

»Sag, was du willst, ich bleib hier nicht.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich komme mit dir in deine Dachkammer.«

Ich hob kurz die Schultern und schwieg, was zum Ausdruck bringen sollte, dass es mir recht war. »Nehmen wir die Zwillinge ebenfalls mit?«

Millie schien überlegen zu müssen und wirkte für einen Moment hin- und hergerissen. »Na gut, wir nehmen sie mit«, meinte sie schließlich. »Aber wenn sie rumnörgeln, können sie das in einem anderen Teil des Speichers tun, ich werde nämlich gerade hundemüde.«

Sie öffnete die oberste Schublade ihrer Kommode und entnahm ihr eine Wolldecke und ein Paar Socken. »Lass uns gehen«, verkündete sie. Dann hielt sie plötzlich überrascht inne und starrte auf die gegenüberliegende Wand. »Oh! Wie erstaunlich.«

Ich drehte mich augenblicklich in die von ihr vorgegebene Richtung und fühlte, wie meine Kinnlade herunterklappte. »Seit wann ist der denn hier? Und woher hast du ihn?«

»Das möchte ich auch gern wissen.«

Vorsichtig trat Millie an den mannshohen Venezianischen Spiegel heran, der an ihrer Zimmerwand hing, als wäre er schon immer da gewesen. Tatsächlich war ich mir vollkommen sicher, dieses Kunstwerk noch nie zuvor im Schloss gesehen zu haben.

Während ich mich noch zurückhielt, strich Millie bereits mit den Fingerspitzen über das Blattgold des kunstvoll gestalteten Rahmens.

»Ist es möglich, dass er aus deinem Ei gesprungen ist?«

»Ein Spiegel?«, höhnte ich. »Demnach hat wohl Alice aus dem Wunderland dieses Ei gelegt, ja? Also wirklich, ich habe noch nie von Eiern gehört, die Möbelstücke beinhalten können.«

Millie drehte sich hin und her und bewunderte ihr Abbild. »Vielleicht ist es ein Wunsch-Ei«, überlegte sie weiter. »Das wäre doch immerhin möglich.«

»Klar.« Ich nickte. »Hast du dir denn so einen Spiegel gewünscht?«

»Unbewusst bestimmt«, behauptete sie und vollführte eine Pirouette vor dem Schmuckstück. »Er ist einfach zauberhaft, findest du nicht?«

»Geht so.« Misstrauisch trat ich näher und klopfte an das Glas. »Ein Zauberspiegel ist es offensichtlich nicht. Man kann nicht hindurchgehen und eine neue Welt entdecken.«

»Natürlich ist es ein Zauberspiegel, du Dummerchen«, schalt meine Freundin mich. »Wie sonst soll er hierhergekommen sein?«

Da hatte sie nun auch wieder recht. Ich sah sie fragend an. »Willst du noch immer bei mir in der Dachkammer übernachten? Oder fürchtest du diesen Spiegel wenig genug, um in deinem Zimmer zu bleiben?«

Für einen kurzen Moment wirkte sie unschlüssig. Letztendlich schüttelte sie den Kopf. »Solange nicht eindeutig geklärt ist, was hier drinnen vor sich geht, werde ich kein Auge zutun können. Ich habe in den letzten Jahren zu viel erlebt, als dass ich mich blauäugig an einem Ort zum Schlafen hinlege, an dem ein rätselhaftes Ei zerplatzt ist und eine fremde Antiquität auftaucht. Ich gehe mit dir. Trägst du die Zwillinge?«

Ich nickte und verließ ihr Zimmer, um mir einen erneut wimmernden Badria und seine bedenklich zufrieden wirkende Schwester auf die Hüftknochen zu setzen.

Während ich wieder auf den Flur hinaustrat, stand Millie vor ihrer eigenen Zimmertür und blickte nach oben, wo noch eine Neuheit unerwartet aufgetaucht war.

»Wofür hältst du das da oben?«, fragte sie und deutete auf eine elektronische Anzeige zwischen Decke und Türrahmen, die mir ganz sicher noch nie zuvor aufgefallen war.

»Es erinnert mich an einen Fahrstuhl, beziehungsweise dessen Hinweis, in welcher Etage die Kabine sich gerade befindet«, stellte ich fest. »Meinst du, dass dein Zimmer gerade zum Lift mutiert?«

Millie kniff die Augen zusammen und studierte die rot leuchtenden Zahlen. »Also wenn dem so sein sollte, ist mein Himmelbett gerade verdammt weit runtergerauscht, oder wie würdest du dir eine minus Drei auf der Anzeigetafel erklären?« Sie schüttelte den Kopf. »Als ob dieses Schloss drei Kellergeschosse hätte. Einfach lächerlich, so etwas. Wo will mein Zimmer hin? Zum Mittelpunkt der Erde?«

»Schau doch mal rein, ob es noch da ist«, schlug ich vor und packte Badria fester, der herumzuzappeln begann.