Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

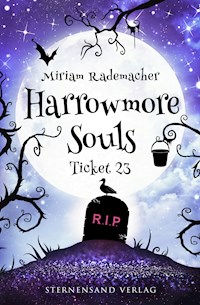

- Herausgeber: Sternensand Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Harrowmore Souls

- Sprache: Deutsch

Seltsame Dinge ereignen sich in der ländlichen Idylle Cumbrias im Nordwesten von England. Immer wieder werden dort verwirrte Menschen auf den Landstraßen aufgegriffen, denen nichts als das Hemd auf dem Leib und keinerlei Erinnerung geblieben ist. Gibt es eine übernatürliche Ursache für das Phänomen? Die Anwaltskanzlei ›Harrowmore Souls‹, die von Allison Harrowmore und ihrem Partner Conny Bligh geführt wird, erhält den Auftrag, diese Frage zu beantworten. Als ihr Weg die beiden selbst ernannten ›Anwälte für Geister‹ in das bescheidene Mayflower Hotel führt, sind sie der grausamen Wahrheit bereits gefährlich nahe gekommen …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 300

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Titel

Informationen zum Buch

Impressum

Widmung

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Epilog

Dank

Miriam Rademacher

Harrowmore Souls

Band 1: Zimmer 111

Fantasy

Harrowmore Souls (Band 1): Zimmer 111

Seltsame Dinge ereignen sich in der ländlichen Idylle Cumbrias im Nordwesten von England. Immer wieder werden dort verwirrte Menschen auf den Landstraßen aufgegriffen, denen nichts als das Hemd auf dem Leib und keinerlei Erinnerung geblieben ist.

Gibt es eine übernatürliche Ursache für das Phänomen?

Die Anwaltskanzlei ›Harrowmore Souls‹, die von Allison Harrowmore und ihrem Partner Conny Bligh geführt wird, erhält den Auftrag, diese Frage zu beantworten. Als ihr Weg die beiden selbst ernannten ›Anwälte für Geister‹ in das bescheidene Mayflower Hotel führt, sind sie der grausamen Wahrheit bereits gefährlich nahe gekommen …

Die Autorin

Miriam Rademacher, Jahrgang 1973, wuchs auf einem kleinen Barockschloss im Emsland auf und begann früh mit dem Schreiben. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Osnabrück, wo sie an ihren Büchern arbeitet und Tanz unterrichtet. Sie mag Regen, wenn es nach Herbst riecht, es früh dunkel wird und die Printen beim Lesen wieder schmecken. In den letzten Jahren hat sie zahlreiche Kurzgeschichten, Fantasyromane, Krimis, Jugendbücher und ein Bilderbuch für Kinder veröffentlicht.

www.sternensand-verlag.ch

info@sternensand-verlag.ch

1. Auflage, Oktober 2019

© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2019

Umschlaggestaltung: Juliane Schneeweiss

Lektorat / Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH | Martina König

Korrektorat Druckfahne: Sternensand Verlag GmbH | Jennifer Papendick

Satz: Sternensand Verlag GmbH

ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-100-0

ISBN (epub): 978-3-03896-101-7

Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.

Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Dieses Buch ist allen Geistern gewidmet,

die ich in meinem Kinderzimmer erfunden habe.

Ich habe euch nicht vergessen. ;-)

Prolog

Ulverston, Juli 2018, kurz vor 23.00 Uhr

Sind Sie sicher, dass Sie hierher wollten, Miss?«

Miranda Banks sah durch die Windschutzscheibe des Wagens hinaus in die Nacht und verstand, was der Taxifahrer ihr mit diesen Worten sagen wollte.

Schwarz hob sich das Mayflower Hotel vor dem nachtblauen Himmel ab. Die hohen Laubbäume, deren Kronen im Sturm wogten, taten ihr Übriges, um dem kastenförmigen Gebäude mit seinen zwei Ecktürmen eine unheimliche Aura zu verleihen. Nur eine einsame Laterne am Fuße der Eingangstreppe verriet, dass Leben hinter den Mauern sein musste.

»Doch. Das sieht genau wie ein Hotel aus, das mein Bruder mir empfehlen würde. Hier sind wir mit Sicherheit richtig«, antwortete Miranda, öffnete ihre Handtasche und kramte nach ihrem Portemonnaie. »Was bin ich Ihnen schuldig?«

Der Taxifahrer nannte eine Summe, nahm sie dankend in Empfang und stieg aus, um ihr Gepäck aus dem Kofferraum zu holen. Auch Miranda stieg aus. Eine Windbö wirbelte ihr schulterlanges braunes Haar durcheinander und zerrte an ihrer roten Strickjacke. Das Wetter machte den Eindruck, als wollte der Sommer eine Pause einlegen. Miranda hoffte sehr, dass es nicht auch noch ein Gewitter geben würde, das hätte den Gedanken an eine Nacht in diesem Hotel noch gruseliger erscheinen lassen.

Sie musterte die imposante Fassade aus verwittertem Stein. Die meisten Jalousien der Fenster zur Straße waren geschlossen. Das zweistöckige Hotel machte einen abweisenden Eindruck auf sie.

»Soll ich noch ein Weilchen warten, Miss? Zumindest, bis Ihnen jemand geöffnet hat? Wissen Sie, Sie sind vermutlich meine letzte Fahrt. Da will ich doch sicher sein, dass Sie heute Nacht ein Dach über dem Kopf haben werden, bevor ich entspannt Feierabend mache.« Der Taxifahrer schob sich die Mütze in den Nacken und sah sie besorgt an.

Im ersten Moment wollte Miranda ablehnen. Doch nach einem weiteren Blick auf das düstere Gebäude überlegte sie es sich anders. »Das wäre sehr nett, vielen Dank.«

»Kein Problem, solange wir Sie nur vor Mitternacht untergebracht haben. Dann beginnt nämlich mein Urlaub. Vier Wochen Ibiza. Ich spare seit Jahren für diese Auszeit vom täglichen Einerlei. Und ich hoffe sehr, dass mein Hotel am Meer einen netteren Eindruck macht als dieses.«

Miranda stieg die wenigen Stufen zum Eingang hinauf und bediente den altmodischen Klingelzug, der neben der grün gestrichenen Tür baumelte. In ihr wuchs das Gefühl, soeben die Kulisse eines Gruselfilms betreten zu haben. Passend dazu erklang irgendwo im Innern des Hauses ein tiefer Glockenton.

Eine gefühlte Ewigkeit rührte sich nichts. Der Wind blies kräftig und Regen kam auf. Miranda verlor langsam die Geduld. Doch endlich öffnete sich die Tür und ein warmer Lichtschimmer fiel auf sie und den Taxifahrer, der sich jetzt höflich an die Mütze tippte, in sein Taxi stieg und davonbrauste, in Gedanken vermutlich schon am Strand von Ibiza.

Der Mann, dem Miranda jetzt gegenüberstand, war in etwa so unheimlich wie Toastbrot. Er war kleiner als sie, hatte schütteres Haar und abstehende Ohren, was ihm in Kombination mit seinem nicht mehr faltenfreien Gesicht ein affenartiges Aussehen gab. Zur Begrüßung hob er eine Augenbraue und sah Miranda fragend an.

»Mein Name ist Miranda Banks und ich suche eine Unterkunft für die Nacht. Dies ist doch das Mayflower Hotel, nicht wahr?«

Der Mann nickte, machte aber keine Anstalten, sie einzulassen, also erzählte Miranda einfach weiter.

»Ich bin gerade von einem einjährigen Aufenthalt in den Staaten wieder hier in England eingetroffen und habe noch keine neue Bleibe. Ich wollte eigentlich bei meinem Bruder übernachten, doch meine Nichte feiert heute ihren achtzehnten Geburtstag und das ganze Haus ist voller Teenager, die sich vermutlich wegen übermäßigen Alkoholgenusses den Rest der Nacht übergeben werden. Und ich bin aus dem Alter raus, in dem man Gekicher und laute Musik als schlaffördernd betrachtet.«

»Sie wünschen sich für diese Nacht also ein ruhiges Zimmer mit Bad in einer absolut pubertätsfreien Zone«, fasste das Äffchen ihre Ausführungen zusammen und ließ seinen Worten ein Kichern folgen.

»Genau.« Miranda kicherte ebenfalls und war erleichtert darüber, dass das Gefühl des Grusels endgültig von ihr wich. Dieser Portier, oder was immer der Mann darstellte, machte einen freundlichen Eindruck auf sie. »Mein Bruder empfahl mir dieses Hotel, weil er glaubte … nun ja …« Hier kam Miranda ein wenig ins Stocken. Sie wollte nicht unhöflich erscheinen.

»Ihr Bruder glaubt, dass unser kleines Hotel am wenigsten vom allgemeinen Trubel ergriffen sein wird, der wegen des nationalen Chortreffens in Barrow-in-Furness herrscht, richtig?« Das Äffchen zwinkerte ihr zu.

»So hat er sich ausgedrückt.« Miranda nickte. »Er meinte, dass alle großen Hotels im Umkreis von vielen Meilen längst ausgebucht sind. Hätte ich gewusst, dass ich mir einen solch ungünstigen Tag für meine Heimkehr ausgesucht habe, wäre ich einfach noch ein paar Tage in London geblieben. Aber jetzt …«

»… stehen Sie hier am späten Abend vor der Tür und bitten mich um einen Platz in der Herberge. Irgendwie biblisch, finden Sie nicht?« Der Mann stellte das Zwinkern ein und auch sein Lächeln erlosch. Stattdessen trat ein Ausdruck von Ratlosigkeit in sein Gesicht. »Aber was fange ich nun mit Ihnen an? Denn wissen Sie, selbst wir sind von den Konzertbesuchern und Sängern regelrecht überrannt worden. Das Mayflower ist voll bis unters Dach. Sogar in den ehemaligen Schlafkammern der Zimmermädchen unter dem Dach habe ich heute Übernachtungsgäste. Und ich habe keinen Stall hinter dem Haus, wo Sie bei Ochs und Esel nächtigen können.«

»Ach.« Miranda konnte ihre Enttäuschung nur schlecht verbergen und wünschte, sie hätte den Taxifahrer nicht fortfahren lassen. Jetzt stand sie hier in diesem sonst so einsamen Winkel der englischen Insel und würde wohl am Straßenrand kampieren müssen. »Hätten Sie denn wenigstens ein Klappbett in einer Besenkammer für mich? Oder einen Sessel am Kamin?«

Die Antwort war ein Kopfschütteln, das ganz langsam in ein Nicken überging. »Eine Möglichkeit gäbe es natürlich noch«, sagte das Männchen, an dessen Westenrevers Miranda jetzt ein in Messing gerahmtes Schildchen entdeckte, das ihn als Mister Paperman auswies. »Im ersten Stock habe ich ein freies Zimmer mit Bad. Aber es hat natürlich seinen Grund, warum es heute Nacht nicht vermietet wurde.«

»Der Grund ist mir egal, ich nehme es«, erwiderte Miranda. Sie war müde und kein tropfender Wasserhahn, kein Schädlingsbefall und keine herunterhängende Tapete konnte sie heute noch schrecken.

»Sie wollen also das Zimmer 111 für eine Nacht mieten?«, fragte Paperman noch einmal und sah sie aufmerksam an.

»Mindestens für eine Nacht«, erklärte Miranda. »Ich weiß ja sonst nicht, wohin. Und falls meine Nichte länger als einen Tag braucht, um die Spuren der Party in ihrem Elternhaus wieder zu beseitigen, bleibe ich lieber hier bei Ihnen.«

»Na schön.« Der Portier öffnete die Tür weit und ließ Miranda endlich ein. »Sie haben Ihre Entscheidung getroffen, ich begrüße Sie im Mayflower Hotel. Ihr Gepäck dürfen Sie getrost mir überlassen.« Mit diesen Worten hastete der Mann ins Freie und nahm sich Mirandas Koffern an, die der Taxifahrer am Straßenrand zurückgelassen hatte.

Erleichtert darüber, dem stürmischen Wetter entflohen zu sein, betrat Miranda die Lobby des Hotels, die zugleich auch der Speiseraum zu sein schien. Vor den holzvertäfelten Wänden standen zahlreiche Tische, die bereits für das Frühstück des nächsten Tages eingedeckt worden waren. An der gegenüberliegenden Wand entdeckte Miranda einen Empfangstresen mit goldener Glocke und Gästebuch. Dahinter befand sich ein Regal mit nummerierten Fächern und links davon ein leeres Schlüsselbrett. Zeitloser Charme von fragwürdiger Qualität. Das Mayflower konnte schon gut und gerne fünfzig Jahre lang so aussehen. Möglicherweise war es aber auch nur ein Opfer der Retro-Welle geworden, die durch das Land spülte.

»Erledigen wir rasch noch die Formalitäten«, rief Paperman, der gerade mit ihrem Gepäck hereinkam.

Der alte Mann keuchte leicht unter der Last. Dabei war Miranda der Ansicht gewesen, dass sie für eine Reisende, die ihrem Heimatland ein Jahr lang ferngeblieben war, recht wenig Gepäck mit sich herumtrug.

Das weinrote Kofferensemble aus wasserabweisendem Material bestand nur aus drei Teilen und wartete jetzt mitten im Raum auf seinen Weitertransport, während Paperman hinter den Tresen hastete, ein Formular vor Miranda hinlegte und eine Schublade öffnete, wo er zwischen Schraubenziehern, Klebebandrollen und Servietten einen messingfarbenen Schlüssel fand, in dessen hölzernen Anhänger die Zahl 111 eingebrannt worden war.

Miranda ergriff den ebenfalls bereitgelegten Kugelschreiber, trug ihren Namen und die Adresse ihres Bruders in die freien Stellen ein, da sie selbst noch keine neue Bleibe in England hatte. Sie war vogelfrei und würde sich nach ihrer einjährigen Auszeit erst ganz neu orientieren müssen. Doch sie machte sich darüber keine allzu großen Sorgen. Wohnung und Job würden sich finden lassen. Sie war clever und nicht wählerisch.

Vielleicht hatte ja das Schicksal sie hierher ins Mayflower verschlagen. Vielleicht wartete ihre nächste Aufgabe genau hier an diesem leicht angestaubten Ort auf sie.

»Sie sind also Portier und Page in einer Person?«, fragte sie, während sie ihre Unterschrift unter ihre Angaben setzte.

»Ich bin außerdem der Zimmerservice und auch der Hausmeister. Nur für das Frühstück bin ich nicht zuständig, dafür kommt morgen wieder Personal ins Haus. Sowohl die Köchin als auch die Serviermädchen und Reinigungskräfte wohnen in der Stadt. Nur ich bin immer vor Ort. Das Mayflower ist ein kleines Hotel, seine Glanzzeiten liegen lange zurück. Aber dieses alte Gemäuer und ich beklagen sich nicht darüber. Es ist ein ruhiges Leben am Rande der großen Stadt.«

Miranda nahm an, dass Paperman niemals in London gewesen war, wenn er Ulverston allen Ernstes für eine große Stadt hielt, sprach dies aber nicht aus.

Als sie das ausgefüllte Formular über den Tresen schob, bat der Portier sie, die erste Nacht im Voraus zu bezahlen. Eine Bitte, der sie selbstverständlich nachkam. Dann reichte er ihr den Schlüssel für Zimmer 111.

»Sie gehen die Treppe hinauf und wenden sich im ersten Stock nach rechts. Es ist das Zimmer am Ende des Flures. Auf der linken Seite. Ihre Koffer werde ich Ihnen gleich hinaufbringen.«

Mit einem Nicken nahm Miranda den Schlüssel entgegen und wandte sich der breiten Treppe zu ihrer Linken zu, die sich nach oben und unten wand. Als die erste Stufe unter dem schon leicht strapazierten roten Teppich unheilvoll knarrte, spürte sie, wie das Gefühl des ersten Augenblicks zu ihr zurückkehrte. Das Mayflower erschien ihr wieder wie der perfekte Ort für einen Gruselfilm.

Doch der Eindruck verflog, als sie den ersten Stock erreichte. Hier machte alles einen freundlichen Eindruck auf sie. In schmalen Nischen standen auf Beistelltischen Messinglampen mit grünen Glasschirmen und spendeten ihr warmes Licht. In schlanken Bodenvasen waren Kunstblumen arrangiert worden.

Wieder folgte Miranda einem roten Läufer bis ans Ende des Flures. An einer dunklen Holztür prangten drei Einsen aus Messing. Als Miranda den Schlüssel ins Schloss steckte und herumdrehte, gab der Bolzen ein Knarren von sich und glitt nur widerwillig zurück.

Abgestandene Luft schlug Miranda entgegen, es roch nach Staub und nach Abfluss oder toten Mäusen, da war sie sich nicht ganz sicher. Nun, sie war gewarnt worden. Das Zimmer 111 war nicht grundlos bis zur letzten Minute nicht vergeben worden. Eine Nacht würde sie es hier schon aushalten.

Froh darüber, die Nachteile dieses Zimmers nicht erfragt zu haben, verdrängte sie den Gedanken an krabbelnde Kakerlaken und huschende Mäuse, die sie im Schlaf heimsuchen konnten. Manchmal war es eben besser, die Details nicht zu kennen, dann musste sie sich auch nicht mit ihnen belasten.

Sie tastete nach dem Lichtschalter, fand ihn und drückte ihn herunter. Die Dunkelheit blieb.

»Fabelhaft«, entfuhr es Miranda. Doch da hörte sie auch schon das schwere Atmen von Mister Paperman auf der Treppe und nur einen Augenblick später betrat er den Treppenabsatz des ersten Stocks mitsamt ihrem Gepäck.

»Das Licht funktioniert nicht. Jemand muss es abgestellt haben«, sagte Miranda und deutete ins Dunkel des Zimmers.

»Nein, nein.« Paperman trat furchtlos ins Dunkel und Miranda konnte hören, wie er ihre Koffer auf den Boden stellte.

Einen Augenblick später klickte es leise und in der Nummer 111 wurde es hell. Die Lichtquelle war eine der Tischlampen mit grünem Glasschirm, wie sie auch in den Nischen des Flures standen. Nur befand sich diese hier auf einem Nachttisch neben einem französischen Bett, dessen schwarz gestrichenes Eisengestell verschlungene Blumenranken darstellte. Passend dazu zeigte die ganz und gar nicht abgerissene Tapete ein frisches Rosenmotiv aus zartrosa Blüten. Polstermöbel und Bettwäsche waren ebenfalls in floralen Mustern gehalten.

»Das ist zauberhaft«, rief Miranda aus und schlug vor Überraschung die Hände vor der Brust zusammen.

»Es trifft sicher nicht jedermanns Geschmack, aber es hat ein eigenes Flair, dem man sich nur schwer entziehen kann«, pflichtete Paperman ihr bei. »Die Leitung der Deckenlampe ist leider defekt«, fuhr er in entschuldigendem Ton fort und wies zur Decke, von der ein Tiffany-Lampenschirm herabhing. »Sie müssen mit dem Nachtlicht am Bett vorliebnehmen. Das Bad befindet sich dort hinter der Tür.« Er wies auf eine fast unsichtbare Tapetentür, öffnete sie und schaltete auch in dem dahinter liegenden Raum das Licht ein.

Miranda trat neben ihn und sah verzückt auf die hochbeinige Badewanne und die golden schimmernden Armaturen. Die 111 entpuppte sich als wahres Kleinod.

»Ich bin Ihnen unendlich dankbar, dass ich heute Nacht hierbleiben kann, Mister Paperman. Das fehlende Licht an der Decke stört mich überhaupt nicht. Damit komme ich schon zurecht. Morgen früh scheint ja schließlich auch wieder die Sonne, nicht wahr?«

»Das wollen wir hoffen, meine Liebe.« Papermans Gesicht lächelte, doch sein Tonfall drückte etwas anderes aus. Miranda vermutete, dass der Wetterbericht für den nächsten Tag eher ungünstig ausgefallen war. »Ich werde Ihnen noch frische Handtücher bringen. Und falls Sie es für nötig halten sollten, könnte ich das Bett frisch beziehen. Die Laken könnten ein wenig Staub angesetzt haben.«

»Nur die Handtücher, Mister Paperman, das reicht völlig aus. Ein bisschen Staub kann mich nicht schrecken.«

»Wie Sie meinen.«

Der Portier zog sich zurück und Miranda ihre Schuhe aus. Schon seit ihrer Ankunft auf englischem Boden hatte sie das Gefühl gehabt, ihre Absätze wollten sich durch die Schuhsohle bis in ihre Fersen schieben. Sie wackelte erleichtert mit den Zehen und beschloss, dass das Einzige, was sie jetzt noch dringend brauchte, ein heißes Bad war.

Sie ging nach nebenan, drückte den harten Gummistopfen in den Abfluss der Wanne und drehte die Hähne auf. Mit einem polterigen Blubbern floss das Wasser hinein. Miranda schien es einen leichten Gelbstich zu haben, doch auch das störte sie nicht. Das Hotel mochte alte Rohre haben, aber verfärbtes Wasser würde sie sicher nicht umbringen.

Da klopfte es an ihrer Zimmertür.

Als sie öffnete, stand davor der Portier und überreichte ihr einen Stapel blütenweißer Frotteehandtücher, auf denen er in weiser Voraussicht Rosenseife und ein Tütchen rosafarbenes Badesalz gelegt hatte. Sie bedankte sich für diese Aufmerksamkeit und war nicht überrascht, als sich beim Einstreuen des Salzes in das warme Wasser ein intensiver Rosenduft im Badezimmer ausbreitete.

Zufrieden und mit dem holprigen Tag schon fast versöhnt, glitt Miranda in das heiße Badewasser und eine halbe Stunde danach unter die rosenbedruckte Bettdecke, die ihr kein bisschen staubig vorkam. Wenige Augenblicke später löschte sie das Licht der Nachttischlampe und es wurde wieder dunkel in der Nummer 111.

Schon im Wegdämmern vernahm sie das Geräusch eines vorbeifahrenden Wagens draußen auf der Straße. Gleich darauf zerriss ein ohrenbetäubender Schrei die Stille in ihrem Zimmer.

Miranda schreckte auf, streckte ihre Hand nach der Nachttischlampe aus und zog an der kleinen Kette unterhalb des Lampenschirms. Das Licht ging an und Miranda sprang aus dem Bett. Sie lief zum Fenster, zog hastig den halb heruntergelassenen Rollladen hinauf und spähte nach draußen.

Vor dem Hotel lag die Landstraße verlassen da. Kein Auto und kein Mensch waren zu sehen. Miranda blieb noch einige Minuten auf ihrem Posten und lauschte. Doch alles war still wie zuvor.

Verwirrt ließ sie das Rollo wieder herab und ging zurück ins Bett. Nachdem sie das Licht zum zweiten Mal gelöscht hatte, fiel ihr das Einschlafen nicht mehr so leicht. Doch schließlich siegte die Müdigkeit. Und gerade als sie ins Traumland hinüberglitt, hörte sie erneut etwas. Das verzweifelte Weinen eines Kindes und ein weiterer Schrei. Schriller und länger als der erste.

Wieder zog Miranda an der Kette der Nachttischlampe, wieder stieg sie aus dem Bett. Doch diesmal erschien es ihr sinnlos, das Rollo hochzuziehen, die Laute waren nicht von der Straße gekommen. Nein, sie hatten ihren Ursprung hier, im Innern des Mayflower Hotels, da war sie sich jetzt ganz sicher. Also öffnete sie ihre Zimmertür und sah den Flur hinunter. Noch immer brannten die Lampen in den Nischen, doch es war kein Mensch zu sehen. Und zu hören war auch nichts mehr.

Miranda blieb in ihrem verwaschenen Longshirt im Türrahmen stehen, bis ihre Zehen kalt wurden, dann schloss sie die Tür und schlüpfte zurück unter die warme Bettdecke. Sollte sich das Spektakel noch einmal wiederholen, würde sie mal kräftig an die Wand zum Nachbarzimmer klopfen. Es schien ihr wahrscheinlich, dass die Schreie von dort gekommen sein mussten, da sich außer ihr anscheinend niemand sonst gestört fühlte. Sie wollte gar nicht so genau wissen, was hinter dieser Wand getrieben wurde, aber sie wollte jetzt schlafen und würde ihren Schlaf auch bekommen.

Wieder einmal löschte Miranda das Licht und für eine Weile blieb alles ruhig. Dann drang eine wütende Männerstimme an ihr Ohr, die unverständliche Worte brüllte. Erneut gesellten sich panische Schreie dazu.

Jetzt ebenfalls wütend, streckte Miranda wieder ihre Hand nach der Kette der Nachttischlampe aus, bekam sie zu fassen und zog kräftig daran. Als das Licht in Nummer 111 zum dritten Mal aufflammte, war es Miranda, die schrie. Und zwar so laut, wie sie noch nie zuvor geschrien hatte. Sie schrie zum letzten Mal in ihrem Leben.

Kapitel 1

Einen Monat später erklomm Sandy Schuller, eine echte Blondine mit so kleiner Stupsnase, dass ihr die modische Brille immer wieder verrutschte, die Stufen eines Mietshauses im Londoner Stadtteil Hackney. Das über und über mit buntem Graffiti besprühte Gebäude beherbergte in seiner dritten Etage eine Anwaltskanzlei, wie sie vermutlich in ganz England einzigartig war. Sandy hielt es sogar für möglich, dass es auf der gesamten Welt kein vergleichbares Unternehmen gab.

Sie wusste nicht, ob sie das Richtige tat, als sie den Klingelknopf neben der Milchglasscheibe drückte, doch es mangelte ihr an Alternativen. Als die Tür sich öffnete, sah Sandy sich einem noch jungen Mann von großem Wuchs und mit verwuschelten braunen Haaren gegenüber, der einen sehr verschlafenen Eindruck machte. Er trug ein graues Shirt und eine Jogginghose, beides war dem schlanken Mann viel zu weit. Nichts an ihm wirkte auf Sandy Schuller vertrauenserweckend, auch nicht das Bärtchen, das Kinn und Oberlippe zierte und vermutlich Reife ausstrahlen sollte, es aber nicht tat.

»Entschuldigen Sie die Störung, ich habe mich vermutlich in der Tür geirrt«, begann sie das Gespräch. »Ich bin auf der Suche nach Harrowmore Souls, der Anwaltskanzlei für Geister und durch sie Betroffene. Ich bin der Beschilderung im Haus gefolgt, und die hat mich hierher geführt.«

»Und hier sind Sie auch goldrichtig, gute Frau. Ich bin Conrad Bligh, der Anwalt der Geister.« Der Mann gähnte verhalten. »Entschuldigen Sie meine Müdigkeit und meinen Aufzug, aber wenn Sie die letzte Nacht wie ich verbracht hätten, sähen Sie jetzt auch nicht aus wie aus dem Ei gepellt. Meine Klienten sind manchmal etwas … eigensinnig.«

Sandy wurde eingelassen und sie folgte Bligh in einen Empfangsraum, dessen Mitte von einem verwaisten Schreibtisch eingenommen wurde, auf dem sich die Post vergangener Tage häufte. Überall im Raum verstreut standen große Umzugskartons, teilweise geöffnet, wobei sie einen schlampig zusammengepackten Hausstand offenbarten.

»Den Zustand der Kanzlei müssen Sie ebenfalls entschuldigen. Harrowmore Souls ist gerade erst hier eingezogen und wir kommen zu gar nichts. Eine Sekretärin müssten wir haben, aber um mich darum zu kümmern, fehlt mir die Zeit. Vermutlich würde der Anblick dieses Büros auch abschreckend auf die Bewerberinnen wirken.«

Sandy, die sich sicher war, dass dies der Fall sein würde, nickte und fragte sich erneut, ob sie hier wirklich richtig war. Diese Kanzlei machte ebenso wie der ›Anwalt der Geister‹ keinen vertrauenswürdigen Eindruck auf sie. Doch da sie kaum eine andere Wahl hatte, kam Sandy Blighs Aufforderung nach, ihm in einen schmalen Flur zu folgen, an dessen Ende sich zwei Türen befanden. Sie warf dem Anwalt einen fragenden Blick zu und machte Anstalten, die rechte Tür zu öffnen.

»Um Gottes willen, bloß nicht die«, rief Conrad Bligh und zog sie zurück. »Nicht diese Tür, die darf man niemals vor elf Uhr morgens öffnen. Das ist lebensgefährlich.«

Sandy hob fragend die Augenbrauen, schwieg aber. Eigentlich wollte sie gar nicht so genau wissen, was sich an einem Ort wie diesem hinter verschlossenen Türen verbarg.

Bligh selbst stieß nun die linke der beiden Türen auf und schob die verunsicherte Sandy Schuller vor sich her in ein Büro, das diesem Namen ebenfalls nur eingeschränkt gerecht wurde. Sandy gab sich Mühe, den Schlafsack auf dem Klappbett zu ignorieren, und nahm auf dem einfachen Holzstuhl Platz, der aussah, als sei er einmal Teil einer Klassenzimmereinrichtung gewesen.

Conrad Bligh, dem die Tatsache, dass er in seinem Büro schlief, ganz offensichtlich peinlich war, verfiel in hektische Betriebsamkeit, warf den Schlafsack in einen offenen Aktenschrank und machte sich daran, das Feldbett zusammenzuklappen.

»Ich muss nochmals um Entschuldigung bitten. Es ist alles recht provisorisch bei uns. Und nichts hält bekanntlich so lange wie ein Provisorium, nicht wahr?« Er lachte verlegen und zuckte zusammen, als er sich die Finger im Scharnier des Bettes klemmte.

Sandy ging nicht auf diese Floskel ein. Der Mann kam ihr immer weniger wie ein Anwalt, sondern eher wie ein zu groß geratenes Kind vor. Seine Kanzlei, sein Büro und er selbst erschienen ihr gleichermaßen lächerlich. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und holte tief Luft, bevor sie ihre Rede begann. »Ich bin zu Ihnen gekommen, Mister Bligh, weil Harrowmore Souls zu den wenigen Anlaufstellen zählt, die für Leute mit, nennen wir es mal, übersinnlichen Problemen geeignet sind.«

»Fast eine Monopolstellung«, rief der junge Mann und beförderte das zusammengeklappte Feldbett mit einem gezielten Tritt in eine Lücke zwischen Aktenschrank und Wand. Dann nahm er hinter seinem Schreibtisch Platz und ließ eine beträchtliche Anzahl leerer Schokoriegelverpackungen in einer Schublade verschwinden. »Es gibt nicht viele Leute, die auf diesem Gebiet tätig sind. Und niemand ist darin so gut wie wir.« Bligh grinste selbstzufrieden und lehnte sich zurück.

»Wir?«, wiederholte Sandy Schuller.

»Meine Kollegin, Allison Harrowmore, und ich. Wir betreiben diese Firma gemeinsam. Sie ist ein zauberhaftes Wesen und ein echter Profi.«

Sandy hörte, wie sich außerhalb des Büros, in dem sie saß, etwas regte. Die rechte Tür, die sie eben nicht hatte öffnen dürfen, war aufgestoßen worden. Etwas betrat den Flur und ließ die Dielen knarren.

»Miss Harrowmore hat Erfahrungen mit nahezu jeder Form von Spuk und Geistererscheinungen«, fuhr der Anwalt fort.

Draußen vor der Tür waren jetzt schleppende Schritte zu hören und jemand grunzte, als wäre er eben erst aufgewacht. Sandy warf einen verstohlenen Blick auf ihre Armbanduhr. Es war Punkt elf Uhr.

»Egal, ob es sich um einen ausgewachsenen Spuk oder nur um Erinnerungssplitter handelt, Miss Harrowmore findet einen Weg, um zu dem Wesen durchzudringen, und hilft sowohl der Erscheinung als auch den davon betroffenen Lebenden aus jeder noch so schwierigen Situation heraus.«

Sandy hörte Wasserrauschen. Jemand sang ziemlich schief »Rule Britannia«, gab gurgelnde Laute von sich, die in ein Spucken übergingen, und sang weiter. Sie hatte den Eindruck, als würde sich jemand bei offener Badezimmertür die Zähne putzen.

Auch ihr Gegenüber musste die Geräusche bemerkt haben. Ja, Sandy war sich jetzt sicher, dass der Mann hinter dem Schreibtisch zu schwitzen begonnen hatte und langsam, aber sicher rot anlief.

»Erst gestern haben wir eine alte Dame vom Geist ihres verstorbenen Ehemanns befreit. Sie war völlig verzweifelt, weil er auch noch zwanzig Jahre nach seinem Tode zu ihr ins Bett stieg und die ganze Nacht hindurch schnarchte. Sie hätten dabei sein müssen. Die Dezibelstärke war höher als in jedem Sägewerk.« Der Anwalt lachte übertrieben laut und fuhr schnell fort, als Sandy nicht mitlachte. »Jedenfalls schläft dieser Geist seit der vergangenen Nacht für immer, und zwar tonlos. Sie werden mir zustimmen, dass dies für beide Parteien eine Verbesserung darstellt.«

Sandy Schuller nickte langsam und lauschte wieder den Geräuschen vor der Bürotür, wo sich unmelodischer Gesang, Grunzlaute und trampelnde Schritte abzuwechseln schienen. Jetzt wurde etwas gerufen.

»Kaffee! Verdammt, was muss man eigentlich noch alles tun, um hier morgens einen Kaffee zu bekommen? Habe ich nicht gerade erst einen alten Sack per Arschtritt ins Jenseits befördert?«

Sandy musste nicht einmal fragend eine Augenbraue heben, um Conrad Bligh den Rest zu geben, der jetzt tomatenrot anlief.

Nur einen Augenblick später öffnete sich schwungvoll die Tür hinter Sandy, woraufhin sie sich umdrehte und keinen Augenblick daran zweifelte, dass die Frau, die jetzt eintrat, besagte Allison Harrowmore sein musste.

»Oh! Wir haben Besuch«, stellte diese sachlich fest und lief nicht rot an. Obwohl ihr Aufzug ein gewisses Maß an Scham durchaus verdient hatte.

»Die Dame ist eine Klientin. Sie wollte mir gerade erzählen, was sie zu uns führt«, beeilte sich Conrad Bligh, zu sagen.

Sandy schob ihre Brille zurecht und betrachtete den Neuankömmling eingehend. Die Frau war höchstens Anfang zwanzig und sehr groß. Zu groß, um als zierlich gelten zu können, obwohl sie schlank war. Das glatte schwarze Haar trug sie als geflochtenen Zopf, der über ihrer rechten Schulter lag. Sandy Schuller war sich sicher, dass sie so frisiert auch geschlafen hatte, und zwar in ebendiesem Shirt, in dem sie jetzt vor ihr stand und das nur knapp die Pobacken bedeckte. Sandy hatte schon lange nicht mehr so lange und schöne Beine gesehen.

»Hallo, ich bin Allison Harrowmore und die Lösung für Ihr Problem.« Die Frau hielt ihr die ausgestreckte Hand unter die Stupsnase.

»Woher wollen Sie das wissen?«, erwiderte Sandy.

»Weil Sie hier sind.« Die Frau grinste frech. »Wer hierherkommt, hat üblicherweise mindestens ein Problem, und zwar genau die Art von Problem, mit der ich mich auskenne. Conny weiß in diesen Belangen inzwischen allerdings auch ganz gut Bescheid.« Sie deutete auf den Anwalt, dessen rote Gesichtsfarbe jetzt auf leichenblass gewechselt hatte. »Er ist noch neu in der Branche, aber im Gegensatz zu mir versteht er es, aus meinen Talenten Geld zu machen. Das finde ich ziemlich klasse. Also: Wie können wir Ihnen helfen? Ist Ihnen der Geist Ihrer Schwiegermutter erschienen?«

»Ich fürchte, so einfach ist es nicht.« Auf Sandys Lippen stahl sich ein Lächeln. Sie gestand sich ein, dass ihr die ungekünstelte Art der jungen Frau gefiel. »Mein Problem ist nicht sichtbar. Nicht für mich und auch für niemanden sonst.«

»Aha. Wir haben es also mit einem Unsichtbaren zu tun«, warf der Anwalt ein und schien sich wieder gefangen zu haben.

»Nein«, Sandy schüttelte den Kopf, »das trifft es auch nicht wirklich. Es ist mehr ein Geräusch. Ein sehr lautes. Es geht um Schreie.«

»Hören Sie diese Schreie erst seit kurzer Zeit?«, fragte Allison Harrowmore und lehnte sich an den Aktenschrank, dessen Tür sie zuvor sorgfältig geschlossen hatte. »Dann sollten Sie vielleicht einen Arzt aufsuchen. Hinter so manchem übernatürlichen Phänomen verbirgt sich schlichtweg eine Erkrankung.«

»Ich bin Ernährungsberaterin. Mein Name ist Sandy Schuller und ich arbeite in Thornway. Das ist ein Sanatorium außerhalb von Ulverston.«

»Ein Sanatorium? Was darf ich darunter verstehen? Was genau sanieren Sie dort?« Der Anwalt legte den Kopf schief und in seinem Gesichtsausdruck war so etwas wie Skepsis aufgetaucht.

Eilig sprach Sandy Schuller weiter. »Thornway ist eine Einrichtung für Menschen, die nach einer schweren Erkrankung rehabilitiert werden müssen. Oft ist es nach einem operativen Eingriff oder einer langfristigen Medikamenteneinnahme notwendig, den Patienten ganzheitlich aufzubauen. In Thornway betreuen wir vor allem neurologische Fälle.«

»Ein Ferienlager für Durchgeknallte, also«, stellte Allison Harrowmore fest.

»Diese Leute sind nicht durchgeknallt«, erwiderte Sandy Schuller in bissigem Tonfall. Sie setzte sich kerzengerade hin. »Wer nach Thornway kommt, hat eine lange Leidensgeschichte und üblicherweise die Nase gestrichen voll von der Schulmedizin. In unserem Team arbeiten zwar auch Ärzte mit, aber ihre Aufgabe besteht darin, zu entscheiden, was der Patient braucht und was ihm guttut. Wir bieten unseren Gästen während ihres Aufenthalts Wassergymnastik, Yoga, Nordic Walking, Radfahren, Seminare über gesunde Ernährung, Kochkurse und vieles mehr.«

»Schon gut, schon gut.« Allison Harrowmore grinste breit. »Ich war wieder einmal unhöflich, das passiert mir häufiger. Machen Sie sich einfach nichts draus. Sie wollen damit sagen, dass Sie in Ihrer Eigenschaft als aufmerksame Ernährungsberaterin hier sind? Hat einer Ihrer Patienten ein Gespenst verschluckt, oder was führt Sie zu uns? Ach nein. Sie sprachen ja von lästigen Schreien. Klingt für mich nach einer Art Tinnitus.«

Sandy gab ein Seufzen von sich. »Es ist kein Tinnitus. Und wenn es nur ein Patient wäre, säße ich jetzt nicht hier. Doch ich bin seit fast drei Jahrzehnten in Thornway tätig. Und in dieser Zeit sind mir mehrere dieser Fälle untergekommen. Inzwischen bin ich mir sicher, dass es zwischen allen Betroffenen eine Verbindung geben muss, denn da gibt es zu viele Übereinstimmungen, die sich nicht wegdiskutieren lassen.«

»Übereinstimmungen? Was für Übereinstimmungen?« Die Frage kam von dem jungen Anwalt hinter seinem Schreibtisch, der jetzt vor Neugier zu bersten schien.

Sandy konnte es ihm nicht verdenken. »Das Beste wird sein, ich erzähle Ihnen die Geschichte von Anfang an. Hätten Sie vielleicht einen Kaffee für mich?«

Kapitel 2

Conny konnte es nicht fassen. Nicht nur, dass er selbst den Vormittag fast verschlafen und einer neuen Klientin die Tür in Jogginghose geöffnet hatte. Nein, jetzt leistete sich auch noch seine Quasi-Verlobte Allison Harrowmore einen durch und durch peinlichen Auftritt.

Drei Kaffeetassen auf einem Buchdeckel arrangierend, weil er kein Tablett finden konnte, dachte Conny darüber nach, wie er den Eindruck, den diese Sandy Schuller gewonnen haben musste, irgendwie aufpolieren konnte. »Ein wirklich guter Kaffee wäre vielleicht ein Anfang«, sagte er zu sich selbst und sah ein wenig unglücklich auf das Glas mit Instantkaffee, das er in einer der Umzugskisten gefunden hatte. »Hoffentlich fragt sie nicht nach Milch.« Einkaufen waren sie schon seit Tagen nicht mehr gewesen, sie aßen meist außer Haus.

Seine Kanzlei, die er mit Allison gemeinsam betrieb, war erst seit drei Wochen in diesem wenig ansprechenden Gebäude in einem ehemaligen Bandenviertel untergekommen. Es war nicht leicht gewesen, überhaupt eine Wohnung in London zu finden, die für sie beide finanzierbar war. Allison entstammte zwar einem alten Adelsgeschlecht, dessen Schloss nahe der schottischen Grenze zu finden war, doch Geld hatte sie nicht in ihre Beziehung mitgebracht. Und Geld gehörte auch nicht zu den Dingen, die Conny im Überfluss besaß.

Drei Jahre hatte er nach Allison gesucht. Drei Jahre, nachdem sie ihm auf einer Party prophezeit hatte, dass sie füreinander bestimmt waren, ob sie es nun wollten oder nicht. Sie hatten es beide nicht gewollt. Trotzdem hatte Conny alles darangesetzt, Allison wiederzufinden, weil ihm seit jener Party einfach nichts mehr geglückt war und er sich von der dunkelhaarigen Schönen verflucht fühlte.

Das Problem bei seiner Suche war allerdings gewesen, dass Allison Harrowmore zum Zeitpunkt ihrer ersten Begegnung noch gar nicht geboren gewesen war. Nur schwer hatte er sich mit der Tatsache angefreundet, dass die Frau, die das Schicksal ihm aufdrängen wollte, eine Zeitreisende war, die ihren Lebensinhalt damit verdiente, unglückliche Gespenster von ihrem Dasein auf Erden zu erlösen. Sie bezeichnete sich selbst als eine Seelensorgerin.

All diese beunruhigenden Details als Fakten zu akzeptieren, war überraschend einfach gewesen. Eine kurze Zeitreise an Allisons Seite, zurück in die Neunzigerjahre, hatte seine Bereitschaft diesbezüglich enorm gesteigert. Doch weil Conny auf Zeitreisen und jede Form von Teleportation zunehmend mit Reisekrankheit reagierte, hatten sie sich gemeinsam dafür entschieden, das Glück in seiner Gegenwart zu suchen. In London. Und sowohl Allisons Talente als auch die seinen sollten genutzt werden.

Jetzt waren sie also hier, um in eine gemeinsame Zukunft zu starten, auch wenn es ihnen beiden noch an einer Kleinigkeit fehlte. Und das war zumindest so etwas Ähnliches wie Liebe. Die Erfahrungen der letzten Monate hatten sie gerade einmal so weit gebracht, einander zu akzeptieren und den Keim für eine Freundschaft zu legen. Mehr war einfach noch nicht drin gewesen. Es gab ja auch viel zu viel zu tun.

»Wo bleibt der Kaffee?!«

Es war genau dieser Tonfall, den Conny an Allison nicht leiden konnte. Er antwortete nicht auf ihr Gebrüll und wartete schweigend neben dem Wasserkocher auf dessen Vollzugsmeldung. Allisons manchmal rüpelhafte Art machte es nicht unbedingt leichter, sie zu lieben. Nicht für ihn. Damit entsprach sie nicht seinem Typ, und er entsprach vermutlich auch nicht ihren Vorstellungen.

Aber sie würden sich schon zusammenraufen. Irgendwann. Das Schicksal hatte sie schließlich füreinander bestimmt. Und bis dahin würden sie getrennt in ihren Büros nächtigen und auf bessere Zeiten hoffen, in privater und beruflicher Hinsicht. Letzteres musste einfach klappen. Schließlich waren sie nicht nur gut in ihrem Job als Seelensorger, sondern absolute Spitzenklasse. Und das private Glück war ihnen quasi vom Schicksal zugesichert worden. Was sollte da noch schiefgehen?

Der Wasserkocher klickte, Conny rührte den Kaffee direkt in den Tassen an und stellte einen Süßstoffspender auf den Buchdeckel. Dann balancierte er die Tassen samt Tablett-Buch zurück in sein Büro, wo Allison, die ihr Erscheinungsbild mit einer fleckigen Jeans leidlich aufgepeppt hatte, jetzt hinter seinem Schreibtisch saß und keine Anstalten machte, diesen Platz wieder zu räumen.

Als er zuerst Sandy Schuller bediente und dann einen Kaffeebecher vor seiner Partnerin abstellte, fragte diese: »Keine Milch?«

Er bedachte sie mit einem, wie er hoffte, vernichtenden Blick und nahm seine eigene Tasse. Dann lehnte er sich an den Aktenschrank und sah ihre Besucherin auffordernd an, die daraufhin mit ihrem Bericht begann.

»Im Herbst des Jahres 1992, ich war noch ein ganz junges Mädchen und neu in Thornway, begegnete mir der erste Fall dieser Art. Ein junger Mann, wie sich später herausstellte, war sein Name Frederick Hale, wurde nur mit einem Pyjama bekleidet in der Nähe der Stadt Ulverston in Cumbria aufgegriffen und in eine Klinik gebracht. Sobald man ihn dort für austherapiert erklärte, sorgte seine Familie dafür, dass er zu uns kam. Frederick Hale konnte offensichtlich kaum ein Wort von dem verstehen, was zu ihm gesprochen wurde, erzählte mir aber unter Tränen, er würde ununterbrochen die Schreie der Toten hören. Unnötig zu sagen, dass niemand außer ihm die Schreie wahrnahm.«

»Und er konnte nicht erklären, was ihm widerfahren war?«, hakte Conny nach und rührte in seinem Kaffee.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: