12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

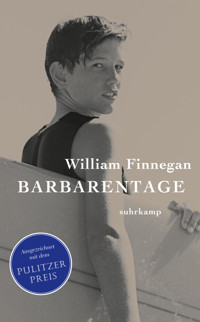

Vor fünfzig Jahren verfällt William Finnegan dem Surfen. Damals verschafft es ihm Respekt, dann jagt es ihn raus in die Welt – Samoa, Indonesien, Australien, Südafrika –, als Familienvater mit Job beim New Yorker dient es der Flucht vor dem Alltag … Barbarentage erzählt die Geschichte dieser lebenslangen Leidenschaft, sie handelt vom Fernweh, von wahren Abenteuern und den Versuchen, trotz allem ein Träumer zu bleiben. Ein Buch wie das Meer, atemberaubend schön.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 855

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Grajagan, Java, 1979

William Finnegan

Barbarentage

Aus dem Englischen von Tanja Handels

Mit fachlicher Beratung vonJens Steffenhagen

Suhrkamp

Für Mollie

Er war so sehr damit beschäftigt gewesen, Sätze zu bilden, dass er die Barbarentage beinahe vergessen hatte, in denen das Denken wie ein Farbspritzer gewesen war, der auf einem Blatt Papier landete.

Edward St. Aubyn, Muttermilch

Inhalt

1 AM DIAMOND HEAD. Honolulu, 1966-1967

2 RIECH MAL, DAS MEER. Kalifornien, ca. 1956-1965

3 DER SCHOCK DES NEUEN. Kalifornien, 1968

4 ’SCUSE ME WHILE I KISS THE SKY. Maui, 1971

5 DIE SUCHE. Südpazifik, 1978

6 DAS GLÜCKLICHE LAND. Australien, 1978-1979

7 ENTSCHEIDUNG FÜR »ETHIOPIA«. Asien und Afrika, 1979-1981

8 GEGEN DEN VERFALL. San Francisco, 1983-1986

9 BASSO PROFONDO. Madeira, 1994-2003

10 WENN BERGE STÜRZEN IN DIE TIEFE DES MEERES. New York City, 2002-2015

Glossar typischer Surf-Begriffe

1

AM DIAMOND HEAD

Honolulu, 1966-1967

Eigentlich hatte ich mich nie für ein behütetes Kind gehalten. Aber die Kaimuki Intermediate School war ein Schock für mich. Wir waren gerade erst nach Honolulu gezogen, ich ging in die achte Klasse, und meine neuen Schulkameraden waren größtenteils »Junkies, Klebstoffschnüffler und Gangster« – so schrieb ich das zumindest einem Freund in Los Angeles. Es stimmte natürlich nicht. Es stimmte aber durchaus, dass die haole (die Weißen, zu denen ich gehörte) an der Kaimuki eine kleine, unbeliebte Minderheit bildeten. Vor allem die »Eingeborenen«, wie ich sie nannte, konnten uns anscheinend überhaupt nicht leiden. Das war fatal, denn viele Hawaiianer waren erschreckend groß und schwer für ihr Alter, und es hieß, dass sie keine Prügelei ausließen. Die größte ethnische Gruppe an der Schule stellten die »Asiaten« – auch dieser Ausdruck stammte von mir. In den ersten paar Wochen konnte ich nicht zwischen Japanern, Chinesen und Koreanern unterscheiden – für mich waren das alles Asiaten. Die anderen wichtigen Volksgruppen, die Filipinos, die Samoaner oder die Portugiesen (die nicht als haole galten), fielen mir gar nicht erst auf, ganz zu schweigen von den vielen Schülern ethnisch gemischter Herkunft. Wahrscheinlich hielt ich sogar den Riesenkerl für einen Hawaiianer, mit dem ich Werken hatte und der vom ersten Moment an ein sadistisches Interesse an mir entwickelte.

Er hatte immer glänzende schwarze Schuhe mit langen, scharfen Spitzen an, enge Hosen und kunterbunte Blumenhemden. Das krause Haar trug er in einer Schmalztolle, und er sah aus, als würde er sich schon von Geburt an rasieren. Er sprach so gut wie nie, und wenn doch, dann irgendein Pidgin, das ich nicht verstand. Ein jugendlicher Ganove, der offenbar mehrfach sitzengeblieben war und sich nur noch die Zeit vertrieb, bis er endlich von der Schule abgehen konnte. Er hieß Freitas – einen Vornamen bekam ich nie zu hören –, schien aber mit dem Freitas-Clan, einer Großfamilie, die die Kaimuki Intermediate mit zahlreichen ungestümen Söhnen versorgte, nichts weiter zu tun zu haben. Dieser spitz beschuhte Freitas musterte mich ein paar Tage lang unverhohlen, was mich zunehmend verunsicherte, dann fing er an, mit kleineren Attacken meine Selbstbeherrschung ins Wanken zu bringen, stieß mich beispielsweise leicht am Ellbogen, während ich gerade konzentriert ein Brett für meine halbfertige Schuhputzkiste zusägte.

Ich war zu verängstigt, um etwas zu sagen, und er sagte nie ein Wort zu mir. Das gehörte wohl zum Spaß dazu. Schließlich verfiel er auf einen primitiven, aber durchaus genialen Zeitvertreib für die Phasen, die wir im Klassenzimmer der Werkstatt auf unseren Plätzen verbrachten. Er setzte sich dann hinter mich, und jedes Mal, wenn der Lehrer uns den Rücken zudrehte, schlug er mir mit einem Kantholz auf den Kopf. Donk … donk … donk – ein hübscher, regelmäßiger Rhythmus, mit Pausen zwischen den Schlägen, die immer genau so lang bemessen waren, dass ich kurz Hoffnung schöpfte, es würde kein weiterer folgen. Ich konnte nicht begreifen, warum der Lehrer dieses ständige, unerlaubte, durchdringende Klopfen nicht hörte. Es war schließlich laut genug, um die Aufmerksamkeit unserer Klassenkameraden zu erregen, die dieses kleine Freitas-Ritual offenbar faszinierend fanden. In meinem Kopf dröhnte jeder Schlag als markerschütternder Knall. Freitas verwendete ein ziemlich langes Kantholz, mindestens anderthalb Meter, und er schlug nie zu fest damit, so dass er nach Herzenslust auf mir herumtrommeln konnte, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen, und das aus einer gewissermaßen vergeistigten, fast schon meditativen Distanz, von der ich vermute, dass sie die ganze Darbietung noch sehr viel fesselnder machte.

Ob ich wohl auch so passiv geblieben wäre wie meine Klassenkameraden, wenn ein anderer Junge die Zielscheibe gewesen wäre? Wahrscheinlich. Der Lehrer war ganz in seiner eigenen Welt und interessierte sich nur für seine Tischkreissägen. Ich unternahm nichts zu meiner Verteidigung. Obwohl ich irgendwann begriffen hatte, dass Freitas kein Hawaiianer war, glaubte ich wohl, ich müsse diese Misshandlungen über mich ergehen lassen. Schließlich war ich nur ein magerer haole und hatte keine Freunde.

Später kam ich zu dem Schluss, dass meine Eltern mich aufgrund einer Fehleinschätzung auf die Kaimuki Intermediate geschickt haben mussten. Wir schrieben das Jahr 1966, und das staatliche Schulsystem von Kalifornien zählte zu den besten im ganzen Land, vor allem in Mittelschichts-Vororten wie dem, in dem wir gewohnt hatten. Die Eltern, die wir kannten, wären gar nicht auf die Idee gekommen, ihre Kinder auf eine Privatschule zu schicken. Mit den staatlichen Schulen auf Hawaii sah es anders aus: Sie waren verarmt, steckten tief im Sumpf der Traditionen aus Kolonialherrschafts-, Plantagenbesitzer- und Missionarszeiten und lagen vom Niveau her meilenweit unter dem amerikanischen Durchschnitt.

An der Grundschule, auf die meine jüngeren Geschwister gingen, merkte man davon allerdings nichts. (Kevin war neun, Colleen sieben, der dreijährige Michael blieb in diesen Vor-Vorschultagen noch vom Bildungssystem verschont.) Wir hatten ein Haus am Rand des vermögenden Viertels Kahala angemietet, und die Kahala Elementary School war eine gut subventionierte Oase fortschrittlicher Pädagogik. Wenn man davon absah, dass die Kinder barfuß in die Schule kommen durften – ein erstaunliches Beispiel tropischer Toleranz, wie wir fanden –, hätte die Kahala Elementary jederzeit auch in einem vornehmen Bezirk von Santa Monica liegen können. Bezeichnenderweise gab es in Kahala aber keine Junior Highschool. Alle Eltern aus der Gegend, die es sich nur irgendwie leisten konnten, schickten ihre Kinder auf die weiterführenden Privatschulen, die bereits für die Bildung ganzer Generationen der mittelständischen und reichen Einwohner von Honolulu (sowie großer Teile des restlichen Hawaii) gesorgt hatten.

Von alldem wussten meine Eltern nichts, und so schickten sie mich auf die nächstgelegene Junior Highschool im Arbeiterviertel Kaimuki, gleich hinter dem Krater des Diamond Head, wo sie mich ganz mit meinen Achtklässlerpflichten beschäftigt wähnten, während ich mich praktisch ununterbrochen von Schultyrannen, Einsamkeit und Prügeleien drangsaliert sah und große Mühe hatte, mich nach einem abgeschotteten, kalifornischen Vorortleben unreflektierten Weißseins plötzlich in einer von Rassenproblemen geprägten Welt zurechtzufinden. Selbst die einzelnen Schulfächer schienen mir nach Rassen geordnet. Immerhin wurden die Schüler für die theoretischen Fächer aufgrund ihrer Testergebnisse in Gruppen eingeteilt, die gemeinsam von Lehrer zu Lehrer wechselten. Ich kam in eine der besten Gruppen, in der außer mir fast nur japanische Mädchen waren. Es gab dort keine Hawaiianer, keine Samoaner, keine Filipinos, und der eigentliche Unterricht, anspruchslos und sehr korrekt, langweilte mich auf eine Weise, wie ich es in der Schule bis dahin noch nicht erlebt hatte. Es half auch nicht, dass ich für meine Klassenkameradinnen außerhalb des Unterrichts praktisch nicht existierte. Und so verbrachte ich meine Schulstunden hingefläzt in der letzten Bank, behielt die Bäume draußen im Blick, um Windrichtung und Windstärke zu bestimmen, und malte Seite um Seite mit Surfbrettern und Wellen voll.

Ich surfte schon seit drei Jahren, als mein Vater die Stelle bekam, die uns nach Hawaii führte. Bisher hatte er bei verschiedenen Fernsehserien mitgearbeitet, meistens als Regieassistent: Dr. Kildare, Solo für O.N.C.E.L. Jetzt war er der ausführende Produzent einer neuen Reihe halbstündiger Unterhaltungsshows mit Musik, die auf der örtlichen Radiosendung Hawaii Calls basierten. Das Konzept sah vor, den Sänger Don Ho auf einem Boot mit Glasboden zu filmen, eine Calypso-Band vor einem Wasserfall oder tanzende Hula-Mädchen vor einem spuckenden Vulkan und das Ganze dann »Show« zu nennen. »Es wird nicht gerade hawaiianisches Laientheater«, meinte mein Vater. »Aber nah dran.«

»Wenn es richtig schlecht ist, tun wir einfach so, als ob wir dich nicht kennen«, sagte meine Mutter. »Bill Finnegan? Nie gehört.«

Das Budget für den Umzug nach Honolulu mit der ganzen Familie war knapp bemessen, man merkte es an dem winzigen Haus, das wir gemietet hatten (Kevin und ich schliefen abwechselnd auf dem Sofa), und dem klapprigen alten Ford, den wir uns anschafften, um mobil zu sein. Aber das Häuschen lag nah am Strand – man musste nur einen Zufahrtsweg entlang, der neben der Kulamanu, unserer Straße, verlief und an dem noch andere Häuschen standen –, und das Wetter, das selbst jetzt, bei unserer Ankunft im Januar, noch warm war, kam uns wie geradezu schamloser Luxus vor.

Ich war ganz außer mir vor Aufregung, in Hawaii zu sein. Alle Surfer und Leser von Surfmagazinen – und von den Magazinen, die ich besaß, konnte ich praktisch jede Zeile auswendig, jede Bildunterschrift – verbrachten den Großteil ihrer Tagträume zwangsläufig in Hawaii. Und ich war jetzt hier, lief über echten hawaiianischen Sand (grobkörnig und mit einem seltsamen Geruch), schmeckte hawaiianisches Meerwasser (warm und mit einem seltsamen Geruch) und paddelte hawaiianische Wellen an (klein, finster und windgepeitscht).

Nichts war so, wie ich es erwartet hatte. In den Magazinen waren die hawaiianischen Wellen immer gewaltig, und ihre Palette auf den Farbfotos reichte von einem tiefen Ozeanblau bis hin zu hellem, unvorstellbarem Türkis. Der Wind blies immer offshore, ablandig (vom Land Richtung Meer, ideale Surfbedingungen), und die Surfspots selbst waren die elysischen Tummelplätze der Götter: Sunset Beach, die Banzai-Pipeline, Makaha, Ala Moana, Waimea Bay.

Zwischen alldem und dem Meer vor unserem Haus lagen offenbar Welten. Selbst der Waikiki Beach, bekannt für seine Anfänger-Spots und seine Touristenströme, befand sich, mitsamt allen anderen Teilen Honolulus, die man kannte, auf der anderen Seite des Diamond Head – der glamourösen, legendären Westside. Wir waren am südöstlichen Hang des Berges, mitten in einer kleinen Senke mit einem abfallenden, schattigen Strand westlich von Black Point. Eigentlich war dieser Strand nur ein kleiner Fleck feuchter Sand, schmal und menschenleer.

Am Nachmittag unserer Ankunft, auf meiner ersten, eifrigen Erkundung des Küstenverlaufs, fand ich die Bedingungen verwirrend. Hier und da brachen Wellen an der Außenkante eines moosbewachsenen, freiliegenden Riffs. Die vielen Korallen machten mir Sorgen. Sie waren als gefährlich scharf verschrien. Dann entdeckte ich, nach Westen zu und ziemlich weit draußen auf dem Meer, ein vertrautes Menuett, winzige Gestalten, die sich auf und ab bewegten, die Nachmittagssonne im Rücken. Surfer! Ich rannte den Weg zurück. Im Haus waren alle damit beschäftigt, auszupacken und sich um die Betten zu zanken. Ich zog meine Boardshorts an, schnappte mir mein Brett und ging ohne ein weiteres Wort.

Durch eine seichte Lagune paddelte ich, dicht an der Küste entlang, einen guten Kilometer weit nach Westen. Die Strandhäuser verschwanden, und jenseits des Sandstreifens nahm der steile, überwucherte Hang des Diamond Head höchstpersönlich ihre Stelle ein. Dann wurde auch das Riff links von mir kleiner und gab den Blick auf einen breiten Channel frei – einen Strömungsgraben, in dem das Wasser tiefer ist und keine Wellen brechen – und dahinter auf zehn oder zwölf Surfer, die bei mäßigem Onshore (auflandiger Wind, vom Meer Richtung Land wehend) ein paar dunkle, brusthohe Peaks ritten. Langsam und in weitem Bogen paddelte ich auf das Line-Up zu – den Bereich, wo man auf die Wellen wartet – und sah mir jeden einzelnen Ritt an. Die Surfer waren gut. Alle hatten einen eleganten, schnörkellosen Stil. Keiner stürzte. Und dankenswerterweise nahm auch keiner Notiz von mir.

Ich paddelte umher und näherte mich dann einer weniger belebten Stelle im Line-Up. Wellen gab es genug. Die Takeoffs waren etwas mühselig, aber nicht weiter schwierig. Ich überließ mich ganz dem Gedächtnis meiner Muskeln, erwischte ein paar kleine, kraftlose Rechte und ritt sie ab. Sie waren irgendwie anders als die Wellen, die ich aus Kalifornien kannte. Unregelmäßig, aber nicht beängstigend. Ich sah Korallen auf dem Grund, doch bis auf zwei Bänke, die weit auf der Inside (nahe der Küste) aus dem Wasser ragten, lag keine davon allzu dicht an der Oberfläche.

Die anderen Surfer redeten und lachten viel miteinander. Ich lauschte, verstand aber kein Wort. Wahrscheinlich sprachen sie Pidgin. Ich hatte in James Micheners Buch Hawaii über die Pidginsprachen gelesen, aber da mein Einstand an der Kaimuki Intermediate erst am nächsten Tag stattfinden sollte, hatte ich noch nie eine gehört. Vielleicht war es auch einfach irgendeine andere Fremdsprache. Ich war der einzige haole (noch ein Wort, das ich von Michener kannte) im Wasser. Einmal paddelte ein älterer Junge an mir vorbei, zeigte aufs Meer hinaus und sagte: »Outside.« Mehr als dieses Wort sagte an dem Tag keiner zu mir. Aber er hatte recht: Draußen, an der Outside, näherte sich ein Set Wellen, die größten des ganzen Nachmittags, und ich war dankbar für den Hinweis.

Als die Sonne langsam unterging, dünnte sich das Grüppchen aus. Ich versuchte zu beobachten, wohin die Leute verschwanden. Die meisten nahmen offenbar einen steilen Pfad den Hang hinauf zur Diamond Head Road, ihre hellen Surfbretter, die sie auf dem Kopf trugen, bewegten sich, Finne voran, die Serpentinen hinauf. Ich nahm noch eine letzte Welle, ritt sie bis ins seichte Wasser ab und machte mich dann an die lange Paddelstrecke durch die Lagune zurück nach Hause. In den Häusern brannte jetzt Licht. Es war kühler geworden, die Schatten unter den Kokospalmen an der Küste waren bläulich schwarz. Ich war ganz durchglüht von meinem Glück. Wenn ich bloß jemanden gehabt hätte, dem ich erzählen könnte: Ich bin in Hawaii, ich surfe in Hawaii. Dann fiel mir auf, dass ich nicht einmal wusste, wie der Spot hieß.

Cliffs hieß er. Ein Flickenteppich aus Riffen, die sich von dem Channel, durch den ich das erste Mal rausgepaddelt war, einen knappen Kilometer weit bogenförmig nach Südwesten erstreckten. Wenn man sich als Surfer einen neuen Spot aneignet, wendet man als Erstes das Wissen an, das man in anderen Revieren erworben hat – all die Wellen, die man bereits genauestens zu lesen gelernt hat. Damals bestand mein Gesamtarchiv allerdings erst aus zehn bis fünfzehn Spots in Kalifornien, darunter nur einer, den ich richtig gut kannte: ein Cobblestone-Point (große, schwarze Steine, typisch für Südkalifornien) in Ventura. Und keiner davon hatte mich sonderlich gut auf Cliffs vorbereitet, wo ich nun, nach dieser ersten Session, möglichst zweimal täglich surfen ging.

In einer Hinsicht war es ein auffallend verlässlicher Spot, es gab dort nämlich praktisch immer surfbare Wellen, obwohl, wie ich erfuhr, die Wintermonate an der Südküste von Oahu als wellenarme Saison gelten. Die Riffe vor dem Diamond Head liegen im äußersten Süden der Insel und nehmen jede noch so kleine Dünung mit, die sich bildet. Sie bekommen aber auch reichlich Wind ab, einschließlich der ortstypischen Williwaws, die vom Krater herunterkommen, und gemeinsam mit dem sich weithin erstreckenden, puzzlehaft durchbrochenen Riff und der aus allen Himmelsrichtungen anbrandenden Dünung sorgte dieser Wind dafür, dass die Bedingungen ständig wechselten und sich auf eine paradoxe Weise, die ich damals noch nicht recht zu schätzen wusste, stündlich zum gewaltsamen Gegenbeweis jeglicher Verlässlichkeit steigerten. Cliffs war auf eine Weise launisch und komplex, wie ich es noch nie erlebt hatte.

Der Weg zum Wasser vom Haus an der Kulamanu, 1966

Besonders vertrackt war der frühe Morgen. Wenn ich vor der Schule noch eine Surfsession einschieben wollte, musste ich dort sein, sobald es hell wurde. Nach meiner begrenzten Erfahrung hatte das Meer in der Morgendämmerung spiegelglatt zu sein – glassy. Zumindest an der kalifornischen Küste ist es frühmorgens meistens windstill. In den Tropen aber anscheinend nicht. Und erst recht nicht in Cliffs. Bei Sonnenaufgang war der Passat dort oft besonders stark. Über mir flatterten die Palmwedel, während ich, mein frisch gewachstes Surfbrett auf dem Kopf, den Weg entlangtapste, und schon vom Strand aus sah ich draußen, jenseits des Riffs, die Schaumkronen, die sich von Ost nach West über das königsblaue Meer wälzten. Die Passatwinde galten gemeinhin als Nordostwinde, prinzipiell keine schlechte Windrichtung für eine südlich gelegene Küste, aber aus irgendeinem Grund wehten sie in Cliffs immer sideshore und waren stark genug, um so ziemlich jeden Spot zu ruinieren.

Und trotzdem besaß der Spot eine Art knurrige Beständigkeit, die ihn für meine Zwecke immer noch surfbar machte, selbst unter so verschärften Bedingungen. Am frühen Morgen surfte dort außer mir praktisch niemand, es war also ein guter Zeitpunkt, um die Takeoff-Zone zu erkunden. Nach und nach eignete ich mir die schwierigen, schnellen, flachen Sections an und die weicheren Wellenabschnitte, an denen ein schneller Cutback erforderlich war, um sie weiter abzufahren. Selbst an völlig verblasenen Tagen mit nur hüfthohem Swell ließ sich manchen Wellen noch ein langer, improvisierter und durch und durch zufriedenstellender Ritt abringen. Das Riff besaß tausend kleine Eigenarten, die mit den Gezeiten rasch wechselten. Und wenn sich der ufernahe Strömungsgraben zu einem milchigen Türkis verfärbte – einem Farbton, der schon fast an die hawaiianischen Tagtraumwellen aus den Magazinen erinnerte –, dann hieß das, wie ich bald wusste, dass die aufgehende Sonne den Punkt erreicht hatte, an dem ich zum Frühstück nach Hause musste. Wenn das Wasser bei Ebbe einmal besonders niedrig stand und die Lagune zu seicht zum Paddeln wurde, lernte ich, mehr Zeit einzuplanen, um durch den weichen, grobkörnigen Sand nach Hause zu stapfen, die Spitze meines Bretts standhaft im Gegenwind.

Nachmittags sah die Sache völlig anders aus. Der Wind war meistens schwächer, die See längst nicht mehr so seekrank, und andere Surfer waren unterwegs. Cliffs hatte seine Stammgäste. Nach ein paar Sessions erkannte ich schon einige von ihnen. An den mir bekannten Spots auf dem Festland war der Wellenvorrat meist begrenzt, es gab einiges Gerangel um die beste Startposition und eine streng einzuhaltende Hackordnung. Als Anfänger, zumal, wenn man keine Verbündeten, beispielsweise in Gestalt eines großen Bruders, vorzuweisen hatte, musste man höllisch aufpassen, sich nicht aus Versehen mit einem der Platzhirsche anzulegen. Cliffs dagegen war so groß, dass man sich regelrecht ausbreiten konnte, es gab so viele ungenutzte Peaks, die westlich der wichtigsten Takeoff-Zone brachen – oder, wenn man die Augen offen hielt, auch mal an einem kleineren Riff auf der Inside, wo heimlich, still und leise etwas in Gang gekommen war –, und ich fühlte mich völlig frei, die Randbereiche zu erkunden. Kein Mensch behelligte mich. Keiner quatschte mich dumm an. Es war das genaue Gegenteil meines Lebens in der Schule.

Mein Orientierungsprogramm an der Schule umfasste eine Reihe von Faustkämpfen, die teilweise hochoffiziell anberaumt wurden. Gleich neben dem Schulgelände lag ein Friedhof mit einer gut versteckten Grünfläche in einer Ecke, wo die Schüler ihre Streitigkeiten austrugen. Dort musste ich gegen etliche Jungen namens Freitas antreten – von denen aber wiederum keiner mit meinem behaarten Peiniger aus dem Werkunterricht verwandt war. Mein erster Gegner war so klein und schmächtig, dass ich mich fragte, ob er überhaupt schon auf unsere Schule ging. Das Kampftraining, dem der Freitas-Clan seine Mitglieder unterzog, bestand offenbar darin, sich irgendeinen Dummen zu suchen, der keine Verbündeten oder wahlweise auch nicht den nötigen Grips zum Vermeiden von Provokationen besaß, und dann ihren Jüngsten in den Ring zu schicken. Verlor er, wurde der nächstgrößere Freitas losgelassen. So ging es weiter, bis der Familienfremde besiegt war. Das alles lief völlig leidenschaftslos ab, die älteren Freitasse organisierten die Begegnungen und spielten Schiedsrichter, und es ging weitgehend fair dabei zu.

Mein erster Kampf war nur schlecht besucht – im Grunde interessierte sich kein Mensch dafür –, trotzdem war mir ganz schlecht vor Angst, weil ich keinen Sekundanten auf meiner Seite hatte und keine Ahnung von den Regeln. Mein Gegner erwies sich als beängstigend stark für seine Größe und war wild entschlossen, aber seine Arme waren zu kurz, um echte Treffer zu landen, und am Ende konnte ich ihn bezwingen, und wir blieben beide relativ unversehrt. Sein Cousin, der sofort danach antrat, entsprach mir von der Größe her mehr, und unser Sparring war folgenreicher. Ich schlug mich tapfer, aber wir trugen beide ein blaues Auge davon, bevor ein älterer Freitas dazwischenging und einen Gleichstand ausrief. Es werde eine Revanche geben, verkündete er, und falls ich die gewinnen sollte, werde mich ein gewisser Tino verdreschen, ohne Rücksicht auf Verluste. Damit zog Team Freitas ab. Ich weiß noch, wie sie den langgestreckten Friedhofshang hochrannten, lachend und locker, eine große, glückliche Familienmiliz. Sie waren wohl schon spät dran für den nächsten Termin. Mir schmerzte das Gesicht, mir schmerzten die Knöchel, und doch war mir ganz schwindelig vor Erleichterung. Dann fielen mir zwei haole ungefähr in meinem Alter auf, die sich im Gebüsch am Rand der Lichtung herumdrückten und einen hibbeligen Eindruck machten. Ich meinte, sie aus der Schule zu kennen, aber sie machten sich ohne ein weiteres Wort davon.

Ich glaube, ich habe die Revanche gewonnen. Und anschließend hat Tino mich verdroschen, ohne Rücksicht auf Verluste.

Es gab noch weitere Kämpfe, darunter auch eine mehrtägige Rauferei mit einem Chinesen, mit dem ich Landwirtschaft hatte und der nicht einmal aufgeben wollte, als ich ihn mit dem Gesicht tief in den rötlichen Morast des Salatbeets drückte. Diese erbitterte Auseinandersetzung zog sich über eine Woche hin. Sie flammte jeden Nachmittag wieder auf und brachte keinen Sieger hervor. Die anderen Jungs aus unserer Klasse genossen die Show und sorgten dafür, dass der aufsichthabende Lehrer uns nicht erwischte, falls er sich doch einmal blicken ließ.

Ich weiß nicht, was meine Eltern sich gedacht haben. Schürfwunden und blaue Flecken, selbst ein blaues Auge, ließen sich noch erklären, mit Fußball, Surfen, irgendwas. Ich ahnte damals schon, und rückblickend scheint mir das auch ganz richtig, dass sie mir nicht würden helfen können, also erzählte ich ihnen nichts.

Schließlich wurde ich von einer rassistischen Gang gerettet. Sie nannte sich »In-Crowd«. Alle Mitglieder waren haole und trotz des lächerlichen Namens eine eindrucksvolle, knallharte Truppe. Ihr Anführer war ein fröhlich-verlotterter Kerl namens Mike, mit einer heiseren Stimme und kaputten Zähnen. Körperlich wirkte er nicht allzu imposant, schlenderte aber mit einer so furchtlosen Rowdypose durch die Schule, dass es jedem bis hin zu den kräftigsten Samoanern zu denken gab. Mike, so der allgemeine Eindruck, war eigentlich in irgendeiner Anstalt für jugendliche Straftäter zu Hause – die Schule war für ihn nur eine Art Freigang, den er nach Kräften auszunutzen gedachte. Er hatte eine kleine Schwester, Edie, blond, mager und wild, und ihr Elternhaus in Kaimuki war das Clubhaus der In-Crowd. In der Schule trafen sie sich immer unter einem großen Regenbaum, auf dem rötlichen Hügel hinter dem schmucklosen Bungalow, wo ich Schreibmaschinenunterricht hatte. Meine Aufnahme erfolgte formlos. Mike und seine Kumpel teilten mir einfach mit, ich dürfe mich gern bei ihnen unter dem Regenbaum einfinden. Und von der In-Crowd, die eigentlich deutlich mehr Mädchen als Jungs umfasste, lernte ich nach und nach, erst in groben Zügen und dann im Detail, was es mit den örtlichen Rassenverhältnissen auf sich hatte. Unsere Feinde, erfuhr ich, waren vor allem die mokes – ein Begriff, der unterschiedslos für alle dunkelhäutigen Schlägertypen verwendet werden konnte.

»Du hast ja auch schon Ärger mit ein paar mokes gehabt«, meinte Mike.

Und mir wurde klar, wie recht er damit hatte.

Trotzdem verlief meine Prügelkarriere schnell im Sande. Die anderen bekamen mit, dass ich jetzt zur haole-Gang gehörte, und suchten sich andere Kinder zum Schikanieren. Selbst der Freitas aus dem Werkunterricht ließ mich irgendwann in Ruhe. Aber hatte er das Kantholz wirklich für immer beiseitegelegt? Ich konnte mir kaum vorstellen, dass er sich von der In-Crowd einschüchtern ließ.

Heimlich studierte ich den Surfstil mancher Locals in Cliffs – derjenigen, die die Wellen am besten lesen konnten, immer die schnellsten Sections fanden und ihre Bretter so geschickt durch die Turns lenkten. Mein erster Eindruck bestätigte sich: So viel Eleganz hatte ich noch nie gesehen. Hand- und Fußbewegungen waren auffällig aufeinander abgestimmt. Sie gingen viel tiefer in die Knie als die Surfer, die ich gewöhnt war, ihre Hüften blieben lockerer. Noserides, auf dem Festland damals der letzte Schrei, für die man ganz nach vorn an die Spitze des Bretts trippeln musste – Hang Five, Hang Ten, erst fünf Zehen über den Rand, dann alle zehn, bis man jedes physikalische Gesetz des Gleitens außer Kraft setzte –, fanden hier kaum statt. Damals wusste ich es noch nicht, doch was ich sah, war der klassische Hawaii-Style. Ich nahm meine Eindrücke aus dem Channel mit nach Hause, und ohne groß darüber nachzudenken, lief ich von nun an immer seltener zur Brettspitze vor.

Ein paar Surfer waren jünger, darunter auch ein drahtiger Junge mit kerzengeradem Rücken, der etwa in meinem Alter sein musste. Er hielt sich von den höchsten Peaks fern und ritt nur die kleineren Wellen am Rand. Aber ich verrenkte mir den Hals, um alles mitzubekommen, was er machte. Selbst auf den lustigen kleinen Wellen, die er sich aussuchte, konnte ich erkennen, wie ungeheuer schnell und sicher er war. Der beste Surfer meines Alters, den ich je gesehen hatte. Er ritt ein ungewöhnlich kurzes, leichtes, spitz zulaufendes Board, ein elfenbeinfarbenes, klar lackiertes Wardy. Als er mich dabei ertappte, wie ich ihn beobachtete, war ihm das mindestens so peinlich wie mir. Er paddelte verbissen an mir vorbei und wirkte empört. Danach bemühte ich mich, ihm aus dem Weg zu gehen. Aber schon am nächsten Tag hob er zur Begrüßung das Kinn. Ich konnte nur hoffen, dass er meine Freude nicht sah. Und dann, ein paar Tage später, sprach er mich an.

»Da drüben ist’s besser«, sagte er, als wir ein kleineres Set durchquert hatten, und deutete mit dem Blick nach links. Es war eine Einladung, mit ihm zusammen eine seiner abgelegenen, unbelebten Wellen zu reiten. Ich ließ mich nicht zweimal bitten.

Er hieß Roddy Kaulukukui und war dreizehn, genau wie ich. »So braun, wie er ist, sieht er aus wie ein Neger«, schrieb ich an meinen Freund. Roddy und ich teilten unsere Wellen erst argwöhnisch, dann immer bereitwilliger untereinander auf. Ich war, und das war entscheidend, genauso gut wie er darin, Wellen zu erwischen, und weil auch ich noch dabei war, den Spot kennenzulernen, wurde das für uns zu einer Art gemeinsamem Projekt. Als die Jüngsten in Cliffs waren wir beide, wenn auch nur halbbewusst, auf der Suche nach einem Altersgenossen. Roddy allerdings war nicht allein unterwegs. Er hatte zwei Brüder und dazu noch eine Art Ehrenbruder, einen Japaner namens Ford Takara. Roddys älterer Bruder Glenn gehörte zu den respektierten Locals im Line-Up. Er und Ford waren jeden Tag draußen. Sie waren nur ein Jahr älter als wir, konnten es aber mit jedem anderen aufnehmen. Vor allem Glenn war ein grandioser Surfer, er hatte bereits einen schönen, flüssigen Stil entwickelt. Auch der Vater, Glenn senior, surfte, ebenso wie der jüngste Bruder, John, der aber noch zu klein für Cliffs war.

Von Roddy erfuhr ich nach und nach die Namen der anderen Surfer. Der fette Kerl, erzählte er mir, der nur an guten Tagen auftauchte, weit draußen startete und so hart rippte, dass wir anderen das Surfen einstellten und nur noch zuschauten, hieß Ben Aipa. (Jahre später sollten Fotos von Aipa die Surfmagazine füllen.) Der Chinese, der sich an dem Tag einfand, als die Wellen so hoch waren, wie ich es in Cliffs bis dahin noch nicht erlebt hatte – ein massiver, saisonuntypischer Südswell an einem windstillen, bedeckten Nachmittag –, hieß Leslie Wong. Er hatte einen geschmeidigen Stil und ließ sich nur bei besonders guten Bedingungen dazu herab, in Cliffs zu surfen. Leslie Wong erwischte die Welle des Tages und raste mit leicht gebeugtem Rücken und völlig entspannten Armen durch die Tube, er schaffte es, das enorm Anspruchsvolle – nein: das Ekstatische! – ganz einfach aussehen zu lassen. Von da an wollte ich Leslie Wong sein. Allmählich konnte ich gut einschätzen, wer unter den Locals von Cliffs Gefahr lief, Wellen zu verlieren – sie nicht erwischte oder stürzte –, und mir diese Welle dann still und leise zu schnappen, ohne dass es respektlos wirkte. Selbst unter sanftmütigen Surfern war es immer wichtig, niemanden bloßzustellen.

Im Alltag allerdings war Glenn Kaulukukui mein Lieblingssurfer. Von dem Moment an, wenn er eine Welle erwischte und sich katzengleich aufrichtete, konnte ich den Blick nicht mehr von den Lines abwenden, die er surfte, von dem Tempo, das er erzeugte, den improvisierten Manövern, die ihm einfielen. Er hatte einen großen Kopf, den er immer ganz leicht in den Nacken legte, und langes, von der Sonne rötlich gebleichtes Haar, das er ausdrucksvoll nach hinten warf. Seine Lippen waren dick und wirkten afrikanisch, seine Schultern waren schwarz, und er bewegte sich mit ungewöhnlicher Eleganz. Aber zu seiner körperlichen Schönheit und Selbstsicherheit kam noch etwas anderes – nennen wir es Scharfsinn oder vielleicht auch Ironie –, eine bittersüße Qualität, die ihn befähigte, außer in den ganz besonders fordernden Momenten immer so zu wirken, als wäre er voll konzentriert bei der Sache, während er gleichzeitig im Stillen über sich lachte.

Auch über mich lachte er, wenn auch gar nicht unfreundlich. Als ich einmal einen Kickout versemmelte, weil ich meinen Ritt mit großer Geste beenden wollte, stattdessen aber nur ungeschickt über die Wellenschulter schlitterte und neben seinem Brett im Channel landete, sagte Glenn: »Geev ’um, Bill. Geev ’um da lights.« Selbst ich wusste, dass dieser Ausdruck – etwa: »Leg dich ins Zeug, zeig’s ihnen!« – im Pidginenglisch das reinste Klischee war, eine viel zu oft bemühte Ermunterung. Aber es war auch eine kleine, kompakte Satire. Glenn machte sich über mich lustig und sprach mir gleichzeitig Mut zu. Wir paddelten zusammen hinaus. Als wir fast draußen waren, sahen wir, wie Ford noch weiter draußen eine hohe Welle anpaddelte und sich dann über eine klug gewählte Line zwischen zwei schwierigeren Sections durchfädelte. »Ja, Ford«, brummte Glenn anerkennend. »Spahk dat.« Dann überholte er mich und kam als Erster ins Line-Up.

Eines Nachmittags wollte Roddy wissen, wo ich wohnte. Ich zeigte nach rechts, hin zu der schattigen Bucht kurz vor Black Point. Roddy erzählte Glenn und Ford davon, dann kam er mit verlegener Miene und einer Bitte zu mir zurück. Ob sie vielleicht ihre Surfboards bei mir lagern könnten? Ich freute mich, auf der langen Paddelstrecke nach Hause Gesellschaft zu haben. Unser Häuschen hatte einen kleinen Garten, ein Dickicht aus hohem, dichtem Bambus schirmte ihn von der Straße ab. Wir verstauten unsere Bretter zwischen den Bambuszweigen und wuschen uns dann im Dunkeln mit dem Gartenschlauch. Anschließend machten sich die drei, pitschnass und nur in ihren Boardshorts, aber sichtlich begeistert, die Bürde der Bretter los zu sein, auf den Heimweg ins ferne Kaimuki.

Die rassistische Haltung der In-Crowd war situationsabhängig und keineswegs dogmatisch. Sie erhoben keine historischen Ansprüche, ganz anders als beispielsweise die Skinheads, die sich erst später formieren und behaupten sollten, den Nazis und dem Ku-Klux-Klan nachzufolgen. Rassismus war in Hawaii sehr verbreitet, vor allem unter der Elite, doch mit Eliten hatte die In-Crowd nichts am Hut. Die meisten ihrer jugendlichen Mitglieder waren arm und lebten in prekären Verhältnissen, obwohl es auch einige gab, die von Privatschulen geflogen oder einfach nur in Ungnade gefallen waren. Die meisten der wenigen haole-Schüler an der Kaimuki Intermediate wurden von der In-Crowd wegen mangelnder Coolness abgelehnt. Bei diesen haole ohne Anschluss handelte es sich hauptsächlich um die Kinder von Militärangehörigen. Sie machten alle einen orientierungslosen, verängstigten Eindruck. Die beiden Jungs, die meinen ersten Kampf mit dem Freitas-Clan beobachtet hatten, ohne mir zu Hilfe zu kommen, gehörten ebenso dazu wie ein ungeheuer großer, schweigsamer Junge, der keine Freunde hatte und den alle nur Lurch nannten.

Später ging mir auf, dass es auch noch andere haole gab, die einfach zu klug waren, um sich der Cliquenwirtschaft anzuschließen. Diese Schüler, fast alles Surfer von der anderen Seite des Diamond Head, wo Waikiki lag, wussten, dass man als Minderheit besser dafür sorgt, nicht aufzufallen. Außerdem konnten sie Versager erkennen, wenn sie welche vor sich hatten. Und in der Not konnten sie auf eigene Strukturen gegenseitiger Unterstützung zurückgreifen. Aber in meinen ersten Monaten an der Schule war ich einfach zu ahnungslos, um sie zur Kenntnis zu nehmen.

Damals wie heute blieben mir die Komponenten jugendlicher Coolness ein weitgehendes Rätsel, doch Körperkraft (sprich: frühes Einsetzen der Pubertät), Selbstbewusstsein (mit Extrapunkten für Rebellion gegen Erwachsene) sowie Musik- und Klamottengeschmack zählten auf jeden Fall dazu. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich mich auch nur in einem dieser Punkte qualifizierte. Ich war nicht groß – und die Pubertät wollte bei mir, zu meinem tiefen Kummer, offenbar auch nicht einsetzen. Ich hatte wenig Ahnung von Mode und Musik. Und ein harter Typ war ich erst recht nicht – ich hatte schließlich noch nie ein Gefängnis von innen gesehen. Aber ich bewunderte den Mumm der In-Crowd und hätte sowieso niemanden in Frage gestellt, der mir Schutz bot.

Ich hatte geglaubt, die Hauptaktivität der In-Crowd bestünde in Streitigkeiten mit anderen Gangs, und es war auch durchaus oft von bevorstehenden Kampfhandlungen mit diversen rivalisierenden moke-Gruppen die Rede. Doch dann führte Mike immer in letzter Minute eine Friedensdelegation zu kurzfristig anberaumten Verhandlungen, und das Blutvergießen wurde auf mühevolle, diplomatische Weise verhindert, so dass alle ihr Gesicht wahren konnten. Der Waffenstillstand wurde voll tiefem Ernst mit verbotenem Alkohol begossen. Ansonsten steckte die Gruppe ihre Energie hauptsächlich in Klatsch und Tratsch, Partys, kleinere Diebstähle und Sachbeschädigung sowie anstößiges Verhalten im Bus nach Hause. Es gab ein paar hübsche Mädchen in der In-Crowd, und ich verknallte mich der Reihe nach in sie. Keiner aus der Gang surfte.

Wie sich herausstellte, gingen auch Roddy und Glenn Kaulukukui und Ford Takara auf die Kaimuki Intermediate. Dort hatte ich aber nichts mit ihnen zu tun. Eine beachtliche Leistung, schließlich verbrachten wir vier praktisch jeden Nachmittag und jedes Wochenende zusammen im Wasser, und Roddy hatte sich schnell als mein neuer bester Freund etabliert. Die Kaulukukuis wohnten in Fort Ruger, am nördlichen Hang des Diamond Head, ganz in der Nähe des Friedhofs, der an unsere Schule grenzte. Glenn senior war bei der Army, die Wohnung der Familie lag in einer alten Militärbaracke, versteckt in einem Hain aus Johannisbrotbäumen unterhalb der Diamond Head Road. Früher hatten Roddy und Glenn auf der Insel Hawaii gelebt, die überall nur »Big Island« hieß. Dort lebten auch noch Verwandte. Aber jetzt hatten sie eine koreanische Stiefmutter, mit der Roddy überhaupt nicht auskam.

Als er einmal, nach einem Streit mit seiner Stiefmutter, Hausarrest hatte, klagte er mir in dem stickigen Zimmer, das er sich mit Glenn und John teilte, in erbittertem Flüsterton sein Leid.

Ich glaubte, in etwa zu wissen, was Leiden war: Schließlich verzichtete ich an diesem Nachmittag aus lauter Solidarität auf die Wellen. Es gab nicht einmal ein Surfmagazin, in dem ich hätte blättern können, während ich eine teilnahmsvolle Miene zog. »Was musste er denn ausgerechnet sie heiraten?«, jammerte Roddy.

Glenn senior surfte hin und wieder mit uns. Er war ein respekteinflößender Mensch, muskelbepackt und streng. Seine Söhne kommandierte er herum und hielt sich nicht lange mit Nettigkeiten auf. Im Wasser allerdings wurde er lockerer. Manchmal lachte er sogar. Er surfte ein riesengroßes Brett und ritt es auf schlichte, altmodische Art, mit langen Lines und perfektem Gleichgewicht, über die weiten Wellenwände von Cliffs. Als er noch jünger war, erzählten mir seine Söhne stolz, hatte er Waimea Bay gesurft.

Waimea Bay lag an der North Shore von Oahu und galt als heftigster Big-Wave-Spot der Welt. Ich kannte es nur als Mythos – als Kulisse im Grunde, für die Heldentaten einiger weniger Surfstars, die in den Magazinen endlos hochgejubelt wurden. Roddy und Glenn redeten nicht viel darüber, doch für sie war Waimea offensichtlich ein realer Ort und eine äußerst ernste Angelegenheit. Dort surfte man erst, wenn man so weit war. Und natürlich würden die allermeisten Surfer nie so weit sein. Aber hawaiianischen Jungs wie Roddy und Glenn standen Waimea und die anderen großen Breaks an der North Shore auf jeden Fall irgendwann bevor, jeder eine Frage, eine Art Reifeprüfung.

Ich war immer davon ausgegangen, Waimea sei nur etwas für berühmte Surfer. Jetzt hörte ich, dass dort auch Väter aus der Nachbarschaft surften und ihre Söhne es ihnen womöglich irgendwann gleichtun würden. Solche Leute schafften es nicht in die Magazine auf dem Festland. Dabei gab es in Hawaii viele Familien wie die Kaulukukuis: Surfer seit vielen Generationen, ohanas voller Talent und Tradition, die nur selbst voneinander wussten.

Vom ersten Moment an hatte Glenn senior mich an Liloa erinnert, den alten Monarchen aus einem Buch, das ich sehr liebte, Umi: The Hawaiian Boy Who Became a King. Es war ein Kinderbuch, ursprünglich einmal ein Geschenk an meinen Vater, wie die verblasste Widmung auf dem Deckblatt mitteilte, das zwei Tanten 1939 in Honolulu für ihn gekauft hatten. Der Autor, Robert Lee Eskridge, hatte es eigenhändig illustriert, und ich fand seine Bilder herrlich. Schlicht und doch kraftvoll, wie üppig kolorierte Holzschnitte. Sie zeigten Umi und seine jüngeren Brüder und die Abenteuer, die sie im alten Hawaii erlebten: wie sie sich an Windenranken Berghänge hinunterhangelten (»Blitzschnell glitten die Jungen von Ranke zu Ranke«), in aus Lavahöhlen entstandenen Seen tauchten, in Kriegskanus das Meer überquerten (»Sklaven werden Umi zum Palast seines Vaters in Waipio geleiten«). Manche Illustrationen zeigten auch erwachsene Männer, Wachleute, Krieger und Höflinge, deren Mienen – voll stilisierter Grausamkeit in einer erbarmungslosen Welt allmächtiger Häuptlinge und zitternden Fußvolks – mir Angst machten. Immerhin waren die Züge Liloas, des Königs und Umis heimlichen Vaters, gelegentlich von Weisheit und Vaterstolz und damit einer gewissen Weichheit erfüllt.

Roddy glaubte an Pele, die hawaiianische Göttin des Feuers. Sie hatte, so erzählten sich die Leute, auf Big Island gelebt, wo sie wann immer ihr etwas missfiel, einen Vulkan ausbrechen ließ. Sie war berüchtigt für ihre Eifersucht und ihre Gewalttätigkeit, und die Hawaiianer gaben sich alle Mühe, sie mit Opfergaben wie Fleisch, Fisch und Alkohol zu besänftigen. Pele war so bekannt, dass selbst die Touristen von ihr wussten, aber als Roddy mir seinen Glauben gestand, betonte er, dass der sich nicht auf diese verkitschte Gestalt bezog. Er meinte vielmehr eine ganz eigene religiöse Welt aus einer Zeit, bevor die haole kamen – eine hawaiianische Welt voll komplizierter Vorschriften, Tabus und Geheimnisse, hart erkämpftem Wissen über das Land, das Meer, die Vögel, Fische und Tiere und die Götter. Ich nahm ihn ernst darin. In groben Zügen wusste ich bereits, wie es den Hawaiianern ergangen war – wie die Missionare aus Amerika und andere haole sie geknechtet, ihnen ihr Land geraubt, sie massenhaft durch Krankheit dezimiert und die Überlebenden zum Christentum bekehrt hatten. Ich fühlte mich für diese grausame Enteignung nicht verantwortlich, litt nicht unter den Schuldgefühlen des Privilegierten, war aber klug genug, meinen jugendlichen Atheismus für mich zu behalten.

Gemeinsam probierten wir neue Surfspots aus. Roddy hatte längst nicht so viel Angst vor Korallen wie ich, und er zeigte mir Stellen zwischen unserem Haus und Cliffs, wo die Wellen direkt am Riff brachen. Die meisten waren nur bei Hochwasser surfbar, aber manche waren wie kleine Schlüssellöcher, Spalten im trockenen Riff: wunderbare Wellen, versteckt und doch für alle sichtbar und vor jedem Wind gefeit. Diese Breaks, erklärte mir Roddy, wurden üblicherweise nach den Familien benannt, die direkt davor wohnten oder früher dort gewohnt hatten: Patterson, Mahoney. Sogar einen Big-Wave-Spot gab es, der »Bomb« hieß und weit draußen vor Patterson brach. Glenn und Ford hatten ihn bereits ein-, zweimal gesurft. Roddy noch nicht. Ich hatte dort an großen Tagen bei Niedrigwasser schon Lines gesehen, doch sie waren nie groß genug, um wirklich zu brechen. Roddy sprach nur mit gedämpfter, gepresster Stimme von dem Spot. Anscheinend arbeitete er darauf hin.

»Diesen Sommer«, sagte er. »Am ersten guten Tag.«

Bis dahin blieb uns Kaikoos. Eine dem Black Point vorgelagerte Welle, die aus tiefem Wasser kam und vom Ende unserer Straße aus gut zu sehen war. Sich an diesem Spot richtig zu positionieren war schwierig, die Wellen waren dort immer höher, als man dachte, das machte mir Angst. Das erste Mal führte Roddy mich dorthin, wir paddelten durch einen tiefen, unruhigen Channel hinaus, der, wie Roddy mir erzählte, ursprünglich von der Tabakerbin Doris Duke angelegt worden war und zu dem privaten Jachthafen inmitten der Felsen unterhalb ihrer Villa führte. Er deutete zum Ufer zurück, doch ich hatte viel zu viel Respekt vor den Wellen, um mich nach Doris Dukes Haus umzusehen.

Mächtige, dunkelblaue Peaks, zum Teil erschreckend groß, erhoben sich aus dem tiefen Meer. Die linksbrechenden Wellen waren noch einfach, meist nur ein langer Drop und kaum Schulter, doch Roddy meinte, die rechten seien besser. Er paddelte weiter ostwärts, Richtung Peak. Eine Kühnheit, die meines Erachtens an Wahnsinn grenzte. Die Rechten sahen mir alle nach Close-Outs aus, also nicht surfbar, sie wirkten ungeheuer kraftvoll, und selbst wenn man eine davon erwischte, würde der Ritt einen direkt in die großen, gierigen Felsausläufer des Black Point tragen. Wenn man da sein Brett verlor, sah man es sicher nie wieder. Und wo sollte man überhaupt wagen, an Land zu schwimmen? Ich paddelte hektisch umher, wich viel zu weit draußen großen Peaks aus und versuchte, schon halb hysterisch, Roddy nicht aus den Augen zu verlieren. Er hatte offenbar ein paar Wellen erwischt, auch wenn das schwer zu erkennen war. Schließlich kam er, sichtlich beschwingt, zu mir zurückgepaddelt und grinste über meine Unruhe. Immerhin war er so rücksichtsvoll, nichts zu sagen.

Später lernte ich die rechtsbrechenden Wellen von Kaikoos schätzen – wenn auch nicht unbedingt lieben. Der Spot war oft menschenleer, es gab aber ein paar Surfer, die ihn meisterten, und wenn ich ihnen an guten Tagen von den Felsen des Black Point aus zusah, erkannte ich nach und nach die Form des Riffs und lernte, wie man, mit etwas Glück, der Katastrophe entgehen konnte. Trotzdem blieb es für meine Begriffe ein haariger Spot, und wenn ich in den Briefen an meinen Freund in Los Angeles mit der schaurigen Tiefwasserwelle prahlte, die ich surfte, konnte ich mich nicht bremsen, Märchen darüber zu erfinden, wie ich mit Roddy von einer gewaltigen Strömung erfasst und den halben Weg bis zum Koko Head getragen worden war, der mehrere Kilometer weiter östlich lag. Die detaillierte Schilderung, wie ich durch die riesige Tube – die von einer steil brechenden Welle geformte Röhre – einer Rechten in Kaikoos rase, kann allerdings nicht komplett erfunden gewesen sein. An diese Welle kann ich mich fast noch erinnern.

Es gab beim Surfen immer diesen Horizont, diese Angstgrenze, die es von allem anderen unterschied, besonders von allen anderen Sportarten, die ich kannte. Man konnte eine Session mit Freunden verbringen, doch wenn die Wellen groß waren oder man in Schwierigkeiten geriet, dann schien es immer, als wäre sonst kein Mensch da.

Dort draußen war alles auf verstörende Weise miteinander verflochten. Die Wellen waren das Spielfeld. Sie waren das Ziel. Das Objekt tiefster Sehnsucht und Verehrung. Doch gleichzeitig waren sie auch der Gegner, der Widersacher, manchmal sogar der Todfeind. Surfen war Zuflucht und heißgeliebter Unterschlupf, aber auch eine feindselige Wildnis – eine dynamische, indifferente Welt. Mit dreizehn hatte ich den Glauben an Gott weitgehend verloren, doch das war eine neuere Entwicklung, und sie hatte ein Loch in meine Welt geschlagen, ein Gefühl, als wäre ich im Stich gelassen worden. Das Meer war wie ein gleichgültiger Gott, unendlich gefährlich und mächtiger, als sich jemals ermessen ließ.

Und trotzdem wurde erwartet, dass man sich schon als Kind täglich wieder damit maß. Man musste die eigenen Grenzen kennen, die körperlichen wie die emotionalen – das war essentiell, überlebenswichtig. Aber woher sollte man seine Grenzen kennen, wenn man sie nicht austestete? Und was, wenn man den Test nicht bestand? Man musste ruhig bleiben, wenn etwas schiefging. Panik, das sagte einem jeder, war der erste Schritt hin zum Ertrinken. Und bei Kindern ging man selbstverständlich davon aus, dass ihre Fähigkeiten wuchsen. Was im einen Jahr noch undenkbar gewesen war, wurde im nächsten womöglich denkbar. Meine Briefe aus Honolulu von 1966, die mir unlängst netterweise wieder ausgehändigt wurden, sind weniger von blödsinniger Angeberei geprägt als vielmehr von der offenen Auseinandersetzung mit der Angst. »Glaub bloß nicht, ich wäre plötzlich mutig geworden. Das stimmt nicht.« Aber die Grenzen des Denkbaren verschoben sich leise und stoßweise von mir weg.

Das zeigte sich ganz deutlich am ersten richtig großen Tag, den ich in Cliffs erlebte. Über Nacht hatte ein Swell mit hoher Periode die Küste erreicht. Die Sets (größere Wellen, die normalerweise in Gruppen auftreten) waren überkopfhoch, glatt und grau, lange Wände mit kraftvollen Sections. Ich war so begeistert davon, welche Pracht mein Hinterhof-Spot hervorbringen konnte, dass ich meine übliche Zurückhaltung vergaß und mit den anderen den Haupt-Peak surfte. Dort war ich bald heillos überfordert und verängstigt und wurde von den größten Sets niedergemäht. Ich war nicht kräftig genug, um mein Brett festzuhalten, wenn ich in der Inside von sechs Fuß hohen Wellen erwischt wurde. Nicht mal die Turtle Roll half, bei der man das Surfboard über sich dreht, die Nose von unten ins Wasser zieht, die Beine um das Brett schlingt und sich wie ein Irrer in die Rails krallt. Das Weißwasser riss mir jedes Mal das Brett aus den Händen und verprügelte mich. Es folgten lange, gründliche Waschgänge. Große Teile dieses Nachmittags verbrachte ich schwimmend. Trotzdem blieb ich bis in die Abenddämmerung draußen. Es gelang mir sogar, ein paar mächtige Wellen zu erwischen und sie erfolgreich zu surfen. Und ich sah Wellenritte – von Leslie Wong und anderen –, die mir regelrecht in der Brust schmerzten: lange Momente voller Eleganz unter extremen Bedingungen, die sich tief in mein Wesen einbrannten. Genau das wollte ich, mehr als alles andere. In der Nacht, als meine Familie längst schlief, lag ich wach auf dem Sofa aus Bambusholz, hatte Herzklopfen vom Restadrenalin und lauschte ruhelos dem Regen.

Unser Leben in dem kleinen Haus an der Kulamanu fühlte sich improvisiert an, kaum noch amerikanisch. Geckos hockten an den Wänden, Rohrratten unter den Bodendielen, riesige Wasserwanzen im Bad. Die Früchte – Mangos, Papayas, Litschis, Sternfrüchte – waren fremdartig, und meine Mutter lernte, ihren Reifegrad einzuschätzen und sie anschließend stolz zu schälen und aufzuschneiden. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir überhaupt einen Fernseher hatten. Die Serienkomödien, die auf dem Festland zur Primetime den heimischen Herd ersetzten – Meine drei Söhne, Bezaubernde Jeannie, selbst meine Lieblingsserie Mini-Max –, waren wie halbvergessene Träume in Schwarzweiß, aus einer Welt, die hinter uns lag. Wir hatten jetzt eine Vermieterin, Mrs Wadsworth, die uns misstrauisch beäugte. Ich fand es trotzdem große Klasse, zur Miete zu wohnen. Mrs Wadsworth beschäftigte einen Gärtner, was mir ein faules Leben ermöglichte. In Kalifornien hatte ich immer die Hälfte meiner wachen Stunden mit Gartenarbeit zubringen müssen.

Eine weitere Besonderheit unseres exotischen neuen Lebens: Wir zankten uns sehr viel weniger, vielleicht ja, weil die neue Umgebung uns alle immer noch etwas einschüchterte. Und wenn es doch einmal Streit gab, endete das nie in dem ausgewachsenen Geschrei und den Schlägen, die wir in L. A. regelmäßig über uns ergehen lassen mussten. Wenn meine Mutter jetzt brüllte: »Wartet nur, bis euer Vater heimkommt!«, schien sie das selbst nicht mehr ganz ernst zu meinen. Es war wie eine geschickte Parodie ihres früheren Ichs oder irgendeiner Mutter aus dem Fernsehen, und den Witz verstanden selbst die Kleinen.

Mein Vater arbeitete mindestens sechs Tage die Woche. An den wenigen Sonntagen, die er mit uns verbrachte, erkundeten wir die Insel, überquerten den steilen, feuchten, windgepeitschten Pali (den Pass über das Gebirge, das wie ein grüner Wall über Honolulu dräute) oder machten ein Picknick in der Hanauma Bay, jenseits des Koko Head, wo man am Riff wunderbar schnorcheln konnte. Immerhin schaffte er es abends meistens rechtzeitig nach Hause, und zu besonderen Anlässen gingen wir in ein Restaurant namens Jolly Roger, das in einem Einkaufszentrum in Kahala lag und Teil einer Kette mit eindeutigem Piratenbezug war: Die Burger hießen alle nach Figuren von Robert Louis Stevenson. Eines Abends sahen wir Walt Disneys Schneewittchen in einem Autokino an der Waialae Avenue, alle sechs in unseren alten Ford Fairlane gequetscht. Das weiß ich, weil ich meinem Freund in L. A. darüber geschrieben habe. In dem Brief bezeichne ich den Film als »psychedelisch«.

Das Hawaii meines Vaters war ein großer, hochspannender Ort. Er besuchte regelmäßig die äußeren Inseln, scheuchte Filmcrews und Stargäste in den Regenwald, in entlegene Dörfer, zu kniffligen Dreharbeiten auf wackligen Kanus. Einmal filmte er sogar eine Pele-Nummer auf einem Lavafeld auf Big Island. Obwohl er noch nichts davon ahnte, legte er damit die Basis für eine Folgekarriere als Hawaii-Experte – die nächsten zehn Jahre sollte er größtenteils damit verbringen, Spielfilme und Fernsehshows auf der Inselkette zu drehen. Seine Tätigkeit umfasste auch den ständigen Kampf mit den örtlichen Gewerkschaften, vor allem den Lastwagenfahrern und den Hafenarbeitern, die über den Gütertransport herrschten. Auf privater Ebene entbehrten diese Auseinandersetzungen nicht einer enormen Ironie, denn mein Vater war selbst ein strammer Gewerkschaftler und entstammte einer Familie von gewerkschaftstreuen Eisenbahnern aus Michigan. Die Familienlegende besagt sogar, er habe in New York, wo ich zur Welt gekommen bin, die Nacht meiner Geburt im Gefängnis verbracht, nachdem man ihn als Streikposten vor den CBS-Studios aufgegriffen hatte, wo er als Nachrichtenredakteur arbeitete und gemeinsam mit seinen Freunden agitierte. Er hat zwar selbst nie darüber gesprochen, doch unser Umzug nach Kalifornien, als ich noch ein Baby war, verdankte sich der Tatsache, dass mein Vater wegen seines militanten Gewerkschaftlertums keine Arbeit mehr fand. Die Macht Senator Joseph McCarthys war damals auf ihrem Höhepunkt.

Zur selben Zeit vollbrachten die hawaiianischen Gewerkschaften wahre Nachkriegswunder. Unter der Führung eines Außenpostens der Hafenarbeiter von der Westküste und in Zusammenarbeit mit der japanisch-amerikanischen Linken vor Ort gelang es ihnen sogar, die Plantagenarbeiter zu organisieren und damit die Feudalwirtschaft grundlegend zu verändern. Und das in einer Gegend, in der die Verfolgung, ja selbst der Mord an Streikenden und Agitatoren durch Auftragsschläger und Polizisten vor dem Krieg fast immer straffrei blieb. Mitte der Sechzigerjahre war allerdings auch die Gewerkschaftsbewegung in Hawaii selbstzufrieden, überbürokratisch und korrupt geworden, genau wie ihr Gegenstück auf dem Festland, und mein Vater wirkte nie sonderlich erfreut über die Streitigkeiten, obwohl er einige der Gewerkschaftsbosse, mit denen er täglich ringen musste, persönlich durchaus mochte.

Sein Beruf führte uns in merkwürdige Kreise. So hatte sich beispielsweise ein hyperaktiver Gastronom namens Chester Lau der Produktion von Hawaii Calls angeschlossen, und noch jahrelang war meine Familie bei entlegenen lū’aus, Grillfesten und Dorfversammlungen zu Gast, die Chester organisiert hatte. Sie fanden meistens in einem seiner Lokale statt.

Schließlich hatte auch mein Vater genügend Einblick in die örtliche Arbeiterkultur bekommen, um zu erkennen, dass die Straßen (und womöglich auch die Schulen) von Honolulu für haole-Kinder eine Herausforderung darstellten. Im Grunde genügte schon der berüchtigte, inoffizielle Feiertag, der als »Kill a Haole Day« bezeichnet wurde. Dieser Feiertag sorgte für einige Diskussionen, auch in den Leitartikeln der örtlichen Zeitungen (die sich gegen ihn aussprachen), obwohl ich nie ganz herausfinden konnte, auf welchen Kalendertag er genau fiel. »Auf jeden Tag, den sich die mokes aussuchen«, erklärte Mike, unser In-Crowd-Chef. Ich bekam auch nie mit, dass der Anlass sich in konkreten Morden niederschlug. Die eigentliche Zielgruppe des »Kill a Haole Day«, hieß es, seien Soldaten auf Urlaub, die in Horden durch Waikiki und den Rotlichtbezirk der Innenstadt zogen. Ich glaube, es beruhigte meinen Vater, dass meine besten Freunde die Nachbarsjungen waren, die ihre Surfbretter bei uns im Garten abstellten. Sie sahen aus, als könnten sie sich wehren.

Schon immer waren Schulhoftyrannen seine größte Sorge gewesen. Wenn ich von größeren Jungs drangsaliert würde, die am Ende noch in der Überzahl waren, dann sollte ich, hatte er mir eingeschärft, mir »einen Stock oder einen Stein« schnappen, »alles, was du zu fassen kriegst«. Es war ein verstörend emotionaler Ratschlag. Ob er dabei selbst an weit zurückliegende Prügel und Demütigungen in Escanaba dachte, seiner Heimatstadt in Michigan? Oder wühlte ihn einfach die Vorstellung auf, sein Kind, sein Billy, könnte allein irgendwelchen Schlägertypen ausgeliefert sein? Ich hatte seinen Ratschlag bisher jedenfalls nie befolgt. In Woodland Hills, dem kalifornischen Vorort, wo wir wohnten, hatte es reichlich Schlägereien gegeben, bei einigen waren sogar Stöcke und Steine im Spiel gewesen, aber es war nie zu einem so extremen Zusammentreffen gekommen, wie es meinem Vater vor Augen stand. Einmal, ja, da hatte mich ein mexikanischer Junge, den ich gar nicht kannte, nach der Schule unter ein paar Pfefferbäumen überwältigt, meine Arme festgehalten und mir Zitronensaft in die Augen gedrückt. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, zum Stock zu greifen. Aber ich konnte gar nicht fassen, was da gerade passierte. Zitronensaft? In die Augen? Von jemandem, den ich nicht mal kannte? Meine Augen brannten noch tagelang. Ich hatte meinen Eltern nie von dem Vorfall erzählt. Das hätte gegen den Ehrenkodex unter Jungs verstoßen. Und auch von Freitas und seinem Kantholz des Grauens erzählte ich ihnen nie (und auch sonst niemandem).

Mein Vater als verängstigtes Kind – dieses Bild wollte sich nie so recht scharf stellen. Er war Dad, Big Bill Finnegan, stark wie ein Grizzlybär. Seine Armmuskeln, über die wir alle nur staunen konnten, waren wie zwei gemaserte Kugeln aus Eichenholz. Solche Arme würde ich niemals haben. Ich hatte die Bohnenstangenfigur meiner Mutter geerbt. Mein Vater schien sich vor niemandem zu fürchten. Im Gegenteil, er hatte eine streitlustige Ader, die mitunter peinlich sein konnte. Er scheute sich nicht, in der Öffentlichkeit laut zu werden. Manchmal erkundigte er sich bei Laden- oder Restaurantbesitzern, die mit einem Schild darauf hinwiesen, dass sie sich vorbehielten, nicht jeden Kunden zu bedienen, was denn das genau heißen solle, und wenn ihm die Antwort nicht gefiel, zog er wutentbrannt ab und suchte einen anderen Laden auf. In Hawaii geschah das nicht, aber auf dem Festland war es oft vorgekommen. Damals wusste ich noch nicht, dass solche Schilder oft verklausuliert dafür standen, dass nur Weiße bedient würden – ein letztes Aufbäumen der legalen Rassentrennung. Ich wand mich einfach innerlich, starrte beklommen zu Boden und starb fast vor Scham, während seine Stimme immer lauter wurde.

Meine Mutter hieß Pat und war eine geborene Quinn. Ihre zarte Gestalt täuschte. Mit einem weitgehend abwesenden Ehemann und keinerlei Unterstützung im Haushalt zog sie vier Kinder groß, ohne auch nur einmal ins Schwitzen zu kommen. Sie war in einem Los Angeles aufgewachsen, das es so nicht mehr gab – unter weißen, katholischen, liberalen Roosevelt-Anhängern aus der Arbeiterschicht –, und ihre Generation, die nach dem Krieg erwachsen geworden war, machte sich offen und unbekümmert an den sozialen Aufstieg. Progressive Strandliebhaber, die sie waren, suchten sie ihr Glück hauptsächlich in der Unterhaltungsbranche: Die Männer arbeiteten, die Frauen managten im Vorort den Nachwuchs. Meine Mutter besaß die lässige Anmut einer Tennisspielerin. Und sie konnte hervorragend haushalten. Als ich klein war, fand ich es ganz normal, jeden Abend einen Salat aus Möhren, Äpfeln und Rosinen zu essen. Dabei war das nur das Billigste, was im damaligen Kalifornien an gesunden Lebensmitteln aufzutreiben war. Meine Mutter kam aus einer Familie irischstämmiger Bergbauern in West Virginia und war, noch mehr als mein Vater, ein Kind der Wirtschaftskrise. Ihr Vater, Kühlschrankmonteur und Alkoholiker, war jung gestorben. Sie sprach nie von ihm. Ihre Mutter, die ihre drei Töchter allein aufziehen musste, hatte noch einmal eine Ausbildung gemacht und war Krankenschwester geworden. Als ihr mein Vater vorgestellt wurde, der ein paar Zentimeter kleiner war als meine Mutter, soll sie angeblich seufzend gesagt haben: »Na, die Großen sind eben alle im Krieg gefallen.«

Meine Mutter war immer zu allem bereit. Sie segelte nicht gern, trotzdem hockte sie fast jedes Wochenende auf einem der kleinen Segelboote, die mein Vater sich zulegte, als wir wieder flüssiger waren, und die er heiß und innig liebte. Sie zeltete nicht gern, trotzdem kam sie ohne Murren mit zum Zelten. Nicht einmal Hawaii mochte sie, obwohl ich davon damals nichts ahnte. Das provinzielle Honolulu schnürte ihr die Luft ab. Sie war in L. A. aufgewachsen, hatte in New York gelebt und empfand es wohl als Qual, die Tageszeitung von Honolulu zu lesen. Sie war unglaublich gesellig und kein bisschen arrogant, doch in Hawaii fand sie nur wenige Freunde. Mein Vater hatte sich nie viel aus Freundschaften gemacht – wenn er nicht gerade arbeitete, verbrachte er seine Zeit am liebsten mit der Familie –, doch meiner Mutter fehlte der weite Kreis anderer Familien, die wir in L. A. gekannt hatten und die größtenteils ebenfalls in der Filmbranche waren, ebenso wie ihre engen Freunde aus der Kindheit.

Patricia Finnegan auf der Windseite von Oahu, 1966

Das alles zeigte sie uns aber nicht, sondern stürzte sich stattdessen in die Aufgabe, aus ihrem Leben in einer reaktionären Inselstadt das Beste zu machen. Immerhin liebte sie das Meer, das war ein Glück (wenn auch nicht für ihre irische Blässe). Sie breitete Badetücher auf dem Fleckchen feuchten Sands unten am Ende unseres Pfades aus und führte die Kleinen, mit Taucherbrille und Netz bewaffnet, ins Wasser der Lagune. Meine Schwester Colleen meldete sie zum Kommunionsunterricht in einer Kirche in Waikiki an. Und wann immer es ging, stieg sie auch ins Flugzeug, um mit meinem Vater – und meistens mit dem dreijährigen Michael auf dem Arm – nach ein paar hastigen Anweisungen zur Betreuung der Jüngeren auf eine der Nachbarinseln zu fliegen. Ich glaube, auf den äußeren Inseln entdeckte sie ein Hawaii, das ihr mehr zusagte als die babbitthaften Opportunisten und Country-Club-Rassisten von Honolulu. Die Fotos von diesen Ausflügen zeigen eine Fremde: nicht Mom, sondern eine nachdenkliche, elegante Dame im ärmellosen, türkisfarbenen Kleid, allein mit ihren in die Ferne schweifenden Gedanken – fast, so scheint es jetzt, wie eine von Joan Didions Figuren, die barfuß, die Sandalen in der Hand, an einer Wand aus zottigen Kiefern am Ufer entlanggeht. Erst später erfuhr ich, dass Didion ihre Lieblingsautorin war.

Ich genoss die Pause von der Gartenarbeit. Zu meinem Leidwesen wurde ich aber zunehmend als Babysitter rekrutiert. Meine Eltern wussten nichts von meiner beginnenden Laufbahn als Gangmitglied, sie kannten mich nur als Mister Zuverlässig. Das war meine Rolle bei uns im Haus, die ich schon kurz nach der Geburt der anderen übernommen hatte. Der Altersabstand zwischen mir und meinen Geschwistern ist beträchtlich – Kevin ist mehr als vier, Michael zehn Jahre jünger als ich –, und man konnte sich darauf verlassen, dass die Kleinen in meiner Obhut nicht ertranken und keinen Stromschlag bekamen, dafür aber genug zu essen und zu trinken und eine frische Windel. Aber dass ich an den Abenden und den Wochenenden hochoffizielle Babysitterpflichten übernehmen sollte, das war neu und, wie ich fand, eine Zumutung, schließlich gab es dort draußen Wellen zu reiten, Busse mit unreifen Mangos zu bewerfen und Partys ohne Erwachsene in Kaimuki zu besuchen. Ich ließ es an Kevin und Colleen aus und hielt den Armen lange, verdrossene Vorträge über die guten alten Zeiten vor ihrer Geburt. Ein wahrhaft Goldenes Zeitalter. Nur Mom und Dad und ich, die wir machen konnten, was wir wollten. Jeden Abend Essen im Jolly Roger. Cheeseburger, Schokomilkshakes. Keine quengelnden Kleinkinder. Das waren noch Zeiten!

An einem glühheißen Samstag mit Colleen gab ich mir alle Mühe, meinen Babysitterjob zu verlieren. Colleen sollte am nächsten Tag zur Erstkommunion gehen, für den Samstag war die Generalprobe der großen Zeremonie angesetzt. Mom und Dad waren unterwegs, wahrscheinlich auf einer von Chester Laus Veranstaltungen. Colleen war von Kopf bis Fuß mit weißer Spitze ausstaffiert. Sie sollte an diesem Tag ihre erste Beichte ablegen – auch wenn man sich durchaus fragen kann, was für Todsünden eine Siebenjährige wohl zu beichten haben sollte. Jedenfalls war die samstägliche Generalprobe obligatorisch. Die Katholiken der damaligen Zeit fackelten nicht lange. Wer die Probe verpasste, durfte nicht zur Erstkommunion. Komm nächstes Jahr wieder, armes Sünderlein, wir wollen hoffen, dass Gott deiner Seele bis dahin gnädig ist. Ich war selbst im kalten Schoß der Kirche groß geworden und wusste genau, was für harte Nüsse diese Nonnen waren. Deshalb wusste ich auch ganz genau, was auf dem Spiel stand, als Colleen und ich es schafften, den Bus nach Waikiki zu verpassen, der nur einmal in der Stunde fuhr. Weil ich aber ganz tief drinnen doch immer noch Mister Zuverlässig war, geriet ich in Panik. Ich schob meine kleine Schwester in ihrer atemberaubenden Aufmachung mitten auf die Diamond Head Road, hielt den erstbesten Wagen an, der nach Waikiki fuhr, und brachte sie pünktlich zum Altar.

Allmählich lernte ich, mich in Honolulu zurechtzufinden. Vom Line-Up in Cliffs aus konnte man die gesamte Südküste von Oahu überblicken, von den Waianae-Bergen im Westen über Honolulu und Pearl Harbor hinweg bis zum Koko Head, einer Art Diamond Head zweiter Klasse, im Osten: ein weiterer ausgedörrter Krater am Meeresrand. Die Stadt lag in der Ebene zwischen der Küste und dem Ko’olau-Gebirge, dessen steile, grüne Gipfel fast immer im Dunst der gleißend wabernden Gewitterwolken verschwanden. Die Berge sandten Regenwolken aus, um die Stadt zu bewässern, doch die meisten davon verpufften in der Hitze, bevor sie die Küste erreichten. Regenbögen pflasterten den Himmel. Jenseits des Gebirges befand sich die Windseite der Insel, und irgendwo dort lag auch die sagenumwobene North Shore.

Die Wegbeschreibungen in Honolulu richteten sich allerdings nicht nach dem Kompass, sondern nach den örtlichen Naturdenkmälern, man ging also nach mauka (Richtung Gebirge), nach makai (Richtung Meer), nach ewa (zum Ewa Beach, der hinter dem Flughafen und Pearl Harbor lag) oder nach diamondhead. (Bei uns, die wir auf der anderen Seite des Diamond Head wohnten, gingen die Leute nach kokohead