Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Zum 250. Geburtstag: Matthias Henke zeichnet in seiner Biografie das Bild von Ludwig van Beethoven neu – frei von Idealisierung, in den Spannungen zwischen Bonn und Wien.

Heros, Revolutionär, nationales Idol: Ludwig van Beethoven musste in der Vergangenheit Wunschvorstellungen bedienen, die mit seiner Musik nichts zu tun haben. Matthias Henke legt die Biografie eines Menschen vor, der es niemandem leicht gemacht hat – erst recht nicht sich selbst. Seine Musik berührt uns bis heute. Es ist die Musik einer Zeit, in der sich die Welt veränderte, eine Musik, die sich aus den Formen der Klassik befreit und neue Möglichkeiten des Ausdrucks findet. Matthias Henke porträtiert Beethoven in diesen Spannungen, erklärt aber auch, wie seine Musik für politische Zwecke eingesetzt und zum Inbegriff „Klassischer Musik“ überhaupt wurde: eine Biografie auf der Höhe der Zeit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 667

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Heros, Revolutionär, nationales Idol: Ludwig van Beethoven musste in der Vergangenheit Wunschvorstellungen bedienen, die mit seiner Musik nichts zu tun haben. Matthias Henke legt zum 250. Geburtstag die Biografie eines Menschen vor, der es niemandem leicht gemacht hat – erst recht nicht sich selbst. Seine Musik aber berührt uns heute noch so, als wäre er unser Zeitgenosse.

Es ist die Musik einer Zeit, in der sich die Welt gründlich veränderte, eine Musik, die sich aus den Formen der Klassik befreit und neue Möglichkeiten des Ausdrucks findet. Matthias Henke porträtiert Beethoven zwischen Bonn und Wien in diesen Spannungen, erklärt aber auch, wie seine Musik für politische Zwecke eingesetzt wurde und zum Inbegriff »Klassischer Musik« überhaupt werden konnte: eine Biografie auf der Höhe der Zeit.

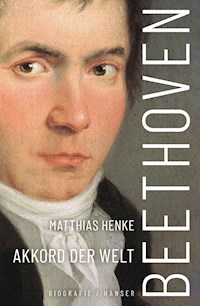

Matthias Henke

Beethoven

Akkord der Welt

Biografie

Carl Hanser Verlag

Inhalt

Vorwort

Marcia funebre

Preußischer Prometheus

Die Innenwelt der Außenwelt: Beethoven und Bonn (1770–1792)

Familienaufstellung

Lebensgefährten

Beethovens Kaiserkantaten und der »Blutsäufer«

Haydns Geist

Vom Fremd- zum Eigenbild: Beethoven in Wien (1792–1802)

Der Equilibrist: Zwischen Adel und Revolution

(Traum-)Reisen

»du must dir alles in dir selbst erschaffen« – Beethoven in Wien (1802–1812)

M.M. oder Johann Nepomuk Mälzel und seine »gehörMaschinen«

»Unter des Tigers Zahn hört ich den Leidenden beten« – Wien (1813–1823)

»Eine ganz ungebändigte Persönlichkeit« – Goethe und Beethoven

Der Blick nach oben – die Missa solemnis

»wo bin ich nicht verwundet zerschnitten?!« – Beethoven in Wien (1823–1827)

Eine besondere Beziehung – Beethoven und Russland

Kulturgeschichte des Hörens: das Orchester Wiener Akademie und sein Resound-Projekt

Am Steilhang – Beethoven im Film

»Was die Mode streng geteilt« – Beethoven in der Werbung

Oh »clair de lune« – Beethoven und das Videospiel

Anmerkungen

Bibliografie

Noteneditionen

(Mehrfach zitierte) Primärliteratur, Quellen und Nachschlagewerke

(Mehrfach zitierte) Sekundärliteratur

Abkürzungsverzeichnis

Medienverzeichnis

CD-Aufnahmen

Filme und Videos

Videospiele

Abbildungsverzeichnis

Register

All meinen WeggefährtInnen, jenen, die abgebogen sind, und jenen, die Spur hielten

Vorwort

Wir irren allesamt,

Nur irret jeder anders.

Ludwig van Beethoven,

Kanon WoO 198

Vor einigen Jahren hatte ich das Vergnügen, mit Mauricio Kagel ein Publikumsgespräch führen zu können: über seinen Film Ludwig van, vor der Kulisse des von ihm gestalteten Beethoven-Zimmers, in der eben wiedereröffneten Philharmonie Essen. Der Anblick der riesigen Collage, die aus geschnetzelten Partituren Beethovens besteht, verwirrte mich mehr noch als ihre filmische Präsentation, sorgte für ein Augenflimmern, das kurzzeitig den Orientierungssinn trübte, war aber zugleich von magischer Anziehungskraft. Welche Flut von Noten, welch papiernes Labyrinth aus Klängen! Jetzt, in der Rückschau, nachdem ich die Passage über das Meer von Tönen geschafft, einen Weg durch den Irrgarten gefunden habe, kurz: eine Beethoven-Biografie vorlegen kann, erscheint mir das Geschilderte eine Art Gleichnis gewesen zu sein, ein Vorschein des Späteren. Angesichts der Materialfülle zum Leben und Werk des Komponisten lief ich beim Schreiben nämlich wiederholt Gefahr, mich in den verschachtelten, oft dunklen Gängen zu verlieren und die Richtung nicht halten zu können. Spätestens dann griff ich regelmäßig zum Kompass: meist zu einer Primärquelle, zur Edition von Beethovens Briefen oder zur Ausgabe seiner Konversationshefte, aber auch zu seinem zwischen 1812 und 1818 entstandenen Tagebuch.

Letzterem entstammt der gewählte Buchuntertitel: Akkord der Welt. Die Formulierung geht allerdings nicht auf Beethoven selbst zurück. Es verbirgt sich hinter ihr ein Zitat des von ihm verehrten Immanuel Kant, ein Satz aus der Schrift Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels (1755). »Nicht der ohngefähre Zusammenlaut der Atome des Akkords hat die Welt gebildet; eingepflanzte Kräfte und Gesetze, die den weisesten Verstand zur Quelle haben, sind ein unwandelbarer Ursprung derjenigen Ordnung gewesen […].« Der ›kantige‹ Slogan Akkord der Welt spielt auf zwei Aspekte an. Einerseits spürte Beethoven den im Tagebuch erwähnten Energien zeitlebens nach, weil er die Harmonie der Welt ergründen wollte, das Geheimnis der göttlichen Ordnung. Andererseits lässt sich sein Werk als ein Akkord der Welt deuten, als eine Art Gegenklang, der seismografisch auf das aktuelle Geschehen reagierte: auf das Zerschlagen politischer Ordnungen und die Etablierung neuer, auf die unstillbare Sehnsucht der BürgerInnen nach Freiheit wie Selbstbestimmung oder auch auf den (kompositions-)technischen Fortschritt.

Um die Vielfalt der einzelnen Aspekte zumindest ansatzweise würdigen zu können, entschied ich mich schon im Vorfeld, der Biografie eine Doppelstruktur zu geben. Sie basiert vorderhand auf einer chronologischen Darstellung der Lebensgeschichte. Zu ihren vier relativ umfangreichen Kapiteln gesellen sich Trabanten: in sich geschlossene, einem speziellen Aspekt (etwa »Beethoven im Film«) gewidmete Essays, die man eigentlich voraussetzungslos lesen kann, ohne die Details von Beethovens Biografie zu überschauen, in nahezu beliebiger Reihenfolge. Dennoch war es mir im Sinn erzählerischer Ökonomie ein Anliegen, auf Überschneidungen zu verzichten, wo immer es möglich war.

Die Veröffentlichung Beethoven – Akkord der Welt ergänzt meine kürzeren biografischen Arbeiten, Arnold Schönberg (2001) und Joseph Haydn (2009), ja es stockt sie gewissermaßen zu einem Dreiklang auf, zu einer Trias, die keinesfalls geplant war, sondern sich eher ergab, dem situativen Empfinden eines Musikhistorikers geschuldet, der sich seit eh und je für den Wissenschaftstransfer einsetzt.

Jetzt aber habe ich die Freude, den mir verbundenen Menschen zu danken, die mein Vorhaben tatkräftig begleiteten, speziell auf den ›letzten Metern‹: meinem Lektor Dr. Tobias Heyl (Carl Hanser), meinen Wissenschaftlichen MitarbeiterInnen Dr. Sara Beimdieke und Dr. Reinke Schwinning (beide federführend), Dr. Anna Fortunova sowie meiner Wissenschaftlichen Hilfskraft Till Jonas Umbach (alle noch oder ehemals Universität Siegen).

Dank zu sagen habe ich schlussendlich meiner Frau, der Lektorin Carola Henke. Sie hat nicht nur vielfach ihre Argusaugen über die Manuskripte schweifen lassen, sondern es zudem auf sich genommen, in ihrem Haus jahrelang einen Dauergast zu beherbergen, einen, der mitunter recht anstrengend sein konnte: Herrn Ludwig van. Doch welch Wunder: Kaum ist er ausquartiert, beginnt sie ihn zu vermissen.

Matthias Henke, im Oktober 2019

Marcia funebre

Mochte er sich im Leben oft einsam gefühlt haben, eingemauert in seiner Taubheit, den Alltag als Bürde empfindend: Im Tod fand er einen treuen, wunderbaren Gefährten, der seine letzte Stätte mit ihm teilte. Lange Zeit ruhten sie nebeneinander, in postmortaler, nachbarschaftlicher Verbundenheit. Oberirdisch hatten sie zu einer solchen Nähe nicht gefunden, obwohl sie gemeinsam, doch jeder für sich, das Stigma des Außenseiters trugen, des Unangepassten, auch wenn die Begleitumstände ihres Sterbens gegensätzlicher kaum denkbar sind.

Nein, das Jahr 1826 stand für Beethoven nicht wirklich unter einem guten Stern. Im Sommer musste er den Suizidversuch des Neffen Karl verkraften. Wenige Monate später zerstritt er sich wie so oft mit Bruder Johann, den er auf dessen Landgut besucht hatte, in Gneixendorf bei Krems. Überhastet und wutentbrannt brach er auf.1 Er wartete nicht einmal die Reisekutsche ab, sondern hockte sich auf eine offene Milchkarre, um am 2. Dezember nach Wien zu gelangen – bei seiner stets angeschlagenen Gesundheit ein Himmelfahrtskommando. Prompt folgte eine Lungenentzündung. Professor Andreas Ignaz Wawruch, der behandelnde Arzt, berichtete, er habe den Patienten mit glühendem Gesicht angetroffen und kaum des Atmens fähig.2 Dennoch sei Beethoven dank entzündungshemmender Mittel und kraft seiner »Natur« binnen weniger Tage so weit hergestellt gewesen, dass er »aufstehen, herumgehen, lesen und schreiben konnte«.3 Hoffnung keimte auf. Indes trog sie, weil sich im Leib des Komponisten eine »Bauchwassersucht« entwickelt hatte.4 In der verschärften Krise zog Wawruch einen Kollegen hinzu: Professor Johann Seibert, der als Chirurg am Allgemeinen Krankenhaus wirkte.5 Nach kurzem Konsilium entschieden die beiden Kollegen, am 20. Dezember einen »Bauchstich« vorzunehmen, der Beethoven um »25 Pfund Flüssigkeit« erleichterte.6 Doch währte der Aufschwung wieder nur wenige Tage. Also nahm Seibert am 8. Januar 1827 eine zweite Punktion vor. Erneut entströmte dem Kranken jede Menge ›Wasser‹. Verzweifelt konsultierte Beethoven einen weiteren Arzt: Johann Malfatti von Monteregio, den er seit vielen Jahren kannte. Die »Hochgelahrten Herrn [also Wawruch und Seibert] sind beyde geschlagen«, beklagte er sich bei Anton Felix Schindler, seinem Adlatus, »nur durch Malfattis wissenschaft werde ich gerettet«.7 Der renommierte Mediziner, Leibarzt von Erzherzog Karl und dessen Gattin Maria Beatrix von Modena-Este, verordnete eine aus heutiger Sicht erschreckende Behandlung. Obwohl Wawruch bereits eine Leberschädigung bei Beethoven festgestellt hatte (»die Leber bot deutliche Spuren von harten Knoten, die Gelbsucht stieg«8), verordnete Malfatti dem Kranken »Punschgefrorenes«, das bekanntlich auf gebranntem Alkohol basiert, meist auf Arrak oder Rum. Zur Verwunderung Wawruchs schlug das ›Medikament‹ an. Es verschaffte dem Leidenden ein paar ruhige Nächte und geistig wach durchlebte Tage.9 Dann kehrte das Übel mit aller Macht zurück. Nolens volens entschloss man sich zu einer dritten Punktion. Am 2. Februar durchbohrte Seibert abermals die Bauchdecke seines Patienten. Die Kunde von dessen erbärmlichem Zustand verbreitete sich. Besorgt, teilweise rührend die Reaktionen, jetzt, aber auch schon zuvor …

Franz Wegeler, der Freund aus Kindheitstagen, schrieb Beethoven einen Mutmachbrief: Er werde genesen, und wenn er sich dann zu einer Kur in Karlsbad entschlösse, würde er, Wegeler, mit dem Schnellwagen schnurstracks herbeieilen.10 Die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien ernannte ihn am 7. März zu ihrem Ehrenmitglied.11 Baron Johann Baptist Pasqualati, Beethovens früherer Vermieter und immer noch sein Anwalt, versorgte ihn mit Kirschkompott sowie ärztlich genehmigtem Champagner.12 Der Komponist und Verleger Anton Diabelli schenkte ihm eine Lithografie von Haydns Geburtshaus.13 Und Anfang des Monats berichtete ihm der in London residierende Instrumentenbauer und Poet Johann Andreas Stumpff, dass die dortige Philharmonic Society ihm die stattliche Summe von »100 Pfund« anweisen werde, um ihn während der Krankheit zu unterstützen.14

Spätestens nach der vierten Punktion, der er sich am 27. Februar unterziehen musste,15 sah Beethoven das Ende kommen. »Kein Trost vermochte ihn mehr aufzurichten«, erinnerte sich Wawruch, »und als ich ihm mit der herannahenden belebenden Frühlingsluft Linderung verhieß, entgegnete er mir lächelnd: ›Mein Tagwerk ist vollbracht […]‹«.16 Die Schussfahrt begann.17 Mitte März konnte Beethoven die Besucher nur noch liegend empfangen. Schindler diktierte er die letzten Briefe. Auch schaffte er es noch, am 23. März sein Testament zu ändern, um Karls Mutter als Erbin auszuschließen. Doch führte ihm bereits der Tod die Feder. »Mein Neffffe Karle«, schrieb Beethoven, das Bewusstsein verlierend, »Soll alleiniger Erbe seyn, das Kapital meines Nachlalaßes soll jedoch Seinen natürlichen oder testamentarischen Erben zufallen.«18 Einen Tag später empfing er die Letzte Ölung. Wenig später sank er ins Koma.19

Am Nachmittag des 26. März betraten einige Vertraute das Sterbezimmer, dem Vernehmen nach die Haushälterin Sali, sein Bruder Johann samt Gattin Therese, sein Jugendfreund Stephan von Breuning und dessen 14-jähriger Sohn Gerhard, außerdem Schindler, sein umtriebiger Helfer – und Anselm Hüttenbrenner, der Grazer Komponist, der Beethovens letzte Stunden mit bewegenden, ein wenig überhöhten Worten schilderte. Etwa gegen drei viertel sechs habe der Sterbende noch einmal die Augen geöffnet, sodann seine rechte Hand zur Faust geballt und gen Himmel gereckt: »Als er die erhobene Hand wieder aufs Bett niedersinken ließ, schlossen sich seine Augen zur Hälfte. Meine rechte Hand lag unter seinem Haupte; meine linke ruhte auf seiner Brust. Kein Atemzug, kein Herzschlag mehr!«20 Einige Tage vor dem Exitus hatte Hüttenbrenner einen Freund zu Beethoven eingeladen, der nicht so recht in die Gesellschaft passte, aber auf seine Weise zur Sterbebegleitung beitrug: den Maler Josef Teltscher. Er fertigte zwei Bleistiftzeichnungen des Moribunden an, deren eine besonders berührt, weil sie trotz ihrer Schwarz-Weiß-Technik das Gesicht des Kranken seltsam glühen lässt.21

Beethoven auf dem Sterbebett, Zeichnung von Josef Teltscher, 1827

In die Wohnung des Verstorbenen kehrte keine Ruhe ein. Am Morgen des 27. März erschien der Maler Josef Danhauser, um die Totenmaske abzunehmen.22 Anschließend sezierte ein Pathologe den Leichnam – gemäß Beethovens im »Heiligenstädter Testament« (1802) geäußerten Wunsch, seine Taubheit zu ergründen (»damit wenigstens so viel als möglich die Welt nach meinem Tode mit mir versöhnt werde«23). Erwartungsgemäß entdeckte der Mediziner krankhafte Veränderungen. So beschrieb er die Hörnerven als »zusammengeschrumpft und marklos« oder die »Eustachische Ohrtrompete« als »sehr verdickt«.24 Dann kam es zur Aufbahrung, »nach damaliger Sitte«, erinnerte sich der Sänger Luigi Cramolini, »auf langen, über Stühle gelegten Brettern«.25 Wohl weil sein Schädel durch die Sektion verunstaltet war, bedeckte man den Leichnam mit einem Tuch. Groß aber war das Entsetzen, als Stephan und Gerhard von Breuning dasselbe anhoben. Sie erblickten einen ›gerupften‹ Beethoven, ein kahles Haupt, weil Besucher, Verehrer und Leichenfledderer sich seiner Haarlocken bemächtigt hatten.26

Die Geschäftigkeit in der Trauerwohnung war nicht zuletzt organisatorischen Notwendigkeiten geschuldet. Noch am Todestag hatten Schindler und Stephan von Breuning die Grabstelle auf dem Währinger Friedhof ausgewählt.27 Letzterer hatte auch den Partezettel abgefasst, der die Trauergäste über den Ablauf der Feier informierte. Demnach sollte das »Leichenbegängnis« am 29. März um 15 Uhr beginnen: »Man versammelt sich in der Wohnung des Verstorbenen im Schwarzspanierhause Nr. 200, am Glacis vor dem Schottenthore. Der Zug begiebt sich von da nach der Dreifaltigkeits-Kirche bei den P.P. Minoriten in der Alsergasse.«28 Spätestens am Morgen vor dem Begräbnis erkannten Beethovens Freunde, dass die Anteilnahme der Bevölkerung »aus allen Klassen und Ständen«29 äußerst rege war, weitaus stärker als angenommen. Also ließen sie den Verstorbenen im Innenhof des Sterbehauses aufbahren, um möglichst allen Trauernden die Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu verabschieden. Endlich, um halb vier Uhr, als die Sargträger, meist Sänger des Hoftheaters, einen Choral anstimmten,30 setzte sich der Leichenzug in Bewegung. Ein Kruzifixträger übernahm die Führung und zeigte somit an, dass es sich um ein Begräbnis der höchsten Klasse handelte (von den drei möglichen, die Kaiser Joseph II. 1782 verfügt hatte).31

Nun nahm eine Prozession ihren Lauf, deren Dramaturgie die Handschrift von Theaterleuten verriet. Federführend dürfte Ignaz von Seyfried gewirkt haben, seines Zeichens Komponist, Rechtsgelehrter, Schriftsteller und nicht zuletzt Uraufführungsdirigent desFidelio.32 Dem Kreuzträger folgte ein Ensemble, das aus vier Posaunisten und einem Männerchor bestand. Es intonierte Beethovens aus dem Jahr 1812 stammendenEquale, die Seyfried bearbeitet und mit Texten unterlegt hatte: »Ach! erbarme dich, mein Schöpfer« beziehungsweise »Reinige, Vater, mich, nimm von mir die Schuld«. 33 Dass der Kondukt mit Umsicht vorbereitet worden war, bezeugte zudem ein weiterer ›Programmpunkt‹. Denn das Ensemble trug auch die »Marcia funebre« aus Beethovens Klaviersonate op. 26 vor, gleichfalls in einem Arrangement Seyfrieds – das, »vortrefflich ausgeführt und alternierend mit den dumpf dröhnenden Posaunenakkorden, eine furchtbar ergreifende Wirkung hervorbrachte«34. Den Musikern folgten der Klerus, Priester des nahe gelegenen Schottenstifts, und schließlich der reich geschmückte Sarg. Theatralisch muteten ebenfalls die »herabhängenden, weißen Bandschleifen«35 an, deren Enden Standeskollegen Beethovens ergriffen hatten, um ihre Verbundenheit mit dem Toten zu bezeugen: Joseph Edler von Eybler, Chordirektor des Wiener Schottenstifts; Johann Nepomuk Hummel, Hofkapellmeister in Weimar und ein guter Freund des Verstorbenen; der Opernkomponist Conradin Kreutzer, Kapellmeister am Kärntnertor-Theater in Wien, den Beethoven jedoch wenig leiden mochte;36 Joseph Weigl, Vizehofkapellmeister daselbst und ›Lieferant‹ jener populären Melodie, die Beethoven in seinem »Gassenhauertrio« op. 11 verarbeitet hatte; der von Beethoven gleichfalls wenig geschätzte Adalbert Gyrowetz, Kapellmeister der Wiener Hofoper;37 Václav Vilém Würfel, der Beethovens Sinfonie Nr. 7 in St. Petersburg aufgeführt hatte und wohl einer der Ersten war, der sämtliche seiner Klaviersonaten in einer Konzertfolge zu präsentieren wagte (und dies vor insgesamt 4000 Besuchern);38 Johann Baptist Gänsbacher, Kapellmeister am Wiener Stephansdom; und natürlich Ignaz von Seyfried.

Um diesen Inner Circle legte sich ein zweiter Kreis, der mit ihm ein gemeinsames, nun auch optisch wahrnehmbares Netzwerk bildete, nicht weniger als 36 Fackelträger, zu denen die erste Garde der Wiener Kunstszene gehörte: Beethovens Verleger Tobias Haslinger; der Pianist und Pädagoge Carl Czerny, der Generationen von Klavierspielern prägte; der Geiger und Primarius Ignaz Schuppanzigh, den eine innige Freundschaft mit Beethoven verband; Ignaz Franz Castelli, der Dichter und Dramatiker;39 oder der Geiger Joseph Mayseder, ein Schüler Schuppanzighs. Dann erst reihte sich die unübersehbare Schar der Trauergäste ein. Deren Spitze bildeten Johann und Johanna von Beethoven, gemeinsam mit Vater und Sohn von Breuning, mit Hofrat Ignaz von Mosel, jenem Dirigenten, der den Taktstock in Wien eingeführt hatte, oder mit Joseph Drechsler, dem Kapellmeister, der gelegentlich in Beethovens Konversationsheften aufscheint.40

Vom Sterbehaus des Komponisten bis zur Dreifaltigkeitskirche, der heutigen Alserkirche, dauerte es unendlich lang, mehr als eine Stunde, obwohl es eigentlich nur ein paar hundert Meter zurückzulegen galt. Unüberschaubare Menschentrauben brachten den Leichenzug wieder und wieder zum Stehen. Auf dem Kirchvorplatz, in der Kirche: das gleiche Bild, ein merkwürdiges Gemisch aus Trauernden, Schaulustigen oder solchen, die mit einem Sinn für den historischen Moment begabt waren – jedenfalls ein unentwirrbares Knäuel, sodass selbst Beethovens Verwandte und engste Freunde Schwierigkeiten hatten, in das Gotteshaus zu gelangen. Den mächtigen A-cappella-Gesang Libera me (»Rette mich, Herr, vor dem ewigen Tod«), abermals im Satz von Seyfried, konnten vermutlich auch die Trauernden vor der Kirche vernehmen.41 Im Lauf der Zeremonie schien sich der Zustrom an Menschen noch zu verstärken. Denn zwischen dem Kirchvorplatz und dem Währinger Friedhof stauten sich rund 20.000 Menschen (unter ihnen zahlreiche Kinder, die aus gegebenem Anlass schulfrei bekommen hatten) – und etwa 200 Equipagen, deren Dächer als Aussichtsplateaus herhielten: Nur so konnten manche den Schauspieler Heinrich Anschütz beobachten, der vor dem Friedhofstor eine Rede vorlas, die von Franz Grillparzer stammte.42 »Weil er von der Welt sich abschloß«, resümierte der Beethoven nah gewesene Dichter, »nannten sie ihn feindselig, und weil er der Empfindung aus dem Wege ging, gefühllos. Ach, wer sich hart weiß, der flieht nicht!«43 Tobias Haslinger und Johann Nepomuk Hummel blieb es schließlich vorbehalten, den Sarg am Grab zu bekränzen, ehe ihn die Totengräber versenkten und mit dumpf prasselnder Erde bedeckten.

Gewiss, das öffentliche Interesse war zunächst im Sinn einer Ehrerbietung zu verstehen, als eine Verbeugung vor der Leistung des Komponisten. Doch gründete es auch auf der reichen Sepulkralkultur Wiens: angefangen von den Ritualen der Habsburger, ihren Körper, das Herz und die Eingeweide an verschiedenen Orten bestatten zu lassen, etwa in der sogenannten »Herzerl-Gruft« der Augustinerkirche; über die »Pompfinebrer«, wie man in einer Verballhornung von Pompes funèbres die uniformierten Bestatter nannte, die für eine ›schöne Leich‹ zu sorgen hatten; bis zu jenem »Fallsarg«, mit dem Kaiser Joseph II. seine Untertanen davor bewahren wollte, sich zu verschulden, weil der Leichnam dank eines Klappmechanismus ›entsorgt‹ werden und die ›hölzerne Kiste‹ – wieder emporgehoben – vielfach zum Einsatz kommen konnte.

Die Menschenmengen, die sich am Nachmittag des 29. März 1827 durch die Straßen wälzten, lassen sich jedoch nicht allein mit der Bewunderung für ein Genie oder der Wiener Sepulkralkultur erklären. Vielmehr war diese ›Volksbewegung‹ auch als politisches Statement zu verstehen, als Sympathieerklärung für einen Künstler, dem Freiheit als hohes Gut galt. 1819 hatten die Karlsbader Beschlüsse zu repressiven Maßnahmen in den deutschsprachigen Ländern geführt, zur Aufhebung der Pressefreiheit oder zur Überwachung der Universitäten. In ihren Sog war auch Beethoven geraten, wie seine Konversationshefte wiederholt kundtun, beispielsweise 1823, als ihn Grillparzer besuchte. Offenbar unterhielten sich die beiden damals über das leidige Thema der Wiener Zensur. Man sei »in Pedanterie | ertrunken«, kommentierte der Dichter, aber den »Musikern kann | die Censur doch nichts | anhaben Wenn man wüßte, was | Sie bei Ihrer Musik | denken!«44

Ob Beethoven die entsprechende Frage beantwortet hat? Sicher ist, dass seine vorübergehend erloschene Bewunderung Napoleons damals wieder auflebte. Immerhin hatte der Kaiser mit dem 1804 verabschiedeten Code civil ebenjene demokratischen Rechte verbürgt, die man in Karlsbad unter der Ägide des österreichischen Staatskanzlers Klemens Wenzel Fürst von Metternich wieder abschaffte. Beethovens Sinneswandel klingt 1824 jedenfalls in einem Briefentwurf an, in dem er der Hoffnung Ausdruck gibt, Napoleons Witwe Marie Louise möge seineMissa solemnis subskribieren.45

Mit der Staatsmacht und ihrem Schnüfflerwesen war auch einer der Fackelträger aneinandergeraten. Seinem Konflikt ging die Observation des Schriftstellers Johann Senn voran, der verbotenerweise an politischen Zusammenkünften teilgenommen hatte. Im Februar 1820 stürmte die Staatspolizei daher die Wohnung des Verdächtigen, weil sie prüfen wollte, ob er revolutionäre Schriften bei sich aufbewahrte. Der penible Polizeibericht monierte Senns Aufsässigkeit. Er hätte geschimpft, die Regierung »sey zu dumm, um in seine Geheimnisse eindringen zu können«.46 Die Bestrafung erfolgte umgehend. Der Widerständler kam in Haft, um anschließend nach Tirol verbannt zu werden. Besser erging es seinem Freund Franz Schubert, der die Visitation miterlebt hatte. Die Beamten führten ihn ab, ließen ihn nach der Feststellung seiner Personalien jedoch wieder laufen.47 Wenn, ja wenn die Büttel gewusst hätten, was sich Schubert bei seiner Musik so dachte, wäre die Reaktion vermutlich heftiger ausgefallen. Jedenfalls bekannte sich der Komponist zu Senn, indem er wenig später Gedichte des Gefangenen vertonte, so das todesbange Schwanenlied. Und sicher wäre die Zensur eingeschritten, wenn, ja wenn sie es denn bemerkt hätte, dass Schubert im Streichquartett a-Moll eine melodische Phrase zitierte, die der Gedichtzeile »Schöne Welt, wo bist du?« aus seiner Schiller-Vertonung Die Götter Griechenlands unterlegt war48 – einer von den vielen Versuchen Schuberts, auf den Flügeln seiner Fantasie der »miserablen Wirklichkeit« zu entfliehen49. Wenn er also dem todkranken Beethoven ein erstes und zugleich letztes Mal aufgewartet,50 er dessen Kondukt als Fackelträger begleitet hatte, galt dies nicht allein dem verehrten Kollegen, sondern in gleichem Maß dem Homo politicus.

Ein gutes Jahr verstrich, bis Schubert seinem Freund Franz von Schober offenbarte: »Ich bin krank. Ich habe schon 11 Tage nichts gegessen u. nichts getrunken, u. ich wandle matt u. schwankend von Sessel zu Bett u. zurück. […] Wenn ich auch was genieße, so muß ich es gleich wieder von mir geben.«51 Es sollte Schuberts letzter Brief sein. Am 19. November 1828 folgte er Beethoven ins Grab. Wie anders aber waren die Umstände seines Sterbens und die mit ihm verbundenen Trauerrituale! Er verabschiedete sich in Einsamkeit. Nur wenige Freunde besuchten ihn, da viele fürchteten, sich bei dem Fieberkranken anzustecken.52 Und auch die Trauerfeier am 21. November, zu der sein Vater eingeladen hatte, dürfte keinen großen Zulauf gefunden haben. Immerhin sah die kirchliche Zeremonie in der Margaretener Pfarrkiche Musik vor, eine Motette von Gänsbacher und ein Lied des Verstorbenen, Pax vobiscum D 551 auf ein Gedicht von Schober. Zum Begräbnis am 22. November liegt kein einziger Bericht vor, vermutlich weil es in aller Stille stattfand, den damaligen Usancen entsprechend.

Die Angehörigen konnten jedoch den Wunsch des Verstorbenen erfüllen, an der Seite Beethovens beerdigt zu werden.53 So entstand auf dem Währinger Friedhof eine doppelte Ruhestätte – ein anrührendes Tableau, zumal Schuberts Bruder Ferdinand das dort im Winter 1827 errichtete Grabmal für Beethoven entworfen hatte.54 Die im Tod vereinten Komponisten würden sich aber auch über jene Rede gefreut haben, die Grillparzer bei der Enthüllung des Monuments hielt. Denn der Dichter scheute sich nicht, die Missstände der »geistesarmen Zeit« zu benennen und den epochalen Winter zu beklagen.

»Sechs Monden sind’s, da standen wir hier an demselben Orte; klagend, weinend: denn wir begruben einen Freund. Nun wir wieder versammelt sind, laßt uns gefaßt sein und mutig: denn wir feiern einen Sieger. Hinabgetragen hat ihn der Strom des Vergänglichen in der Ewigkeit unbesegeltes Meer. Ausgezogen, was sterblich war, glänzt er ein Sternbild am Himmel der Nacht. Er gehört von nun an der Geschichte. Nicht von ihm sei unsere Rede, sondern von uns.

Wir haben einen Stein setzen lassen. Etwa ihm zum Denkmal? Uns zum Wahrzeichen! Damit noch unsre Enkel wissen, wo sie hinzuknieen haben, und die Hände zu falten, und die Erde zu küssen, die sein Gebein deckt. Einfach ist der Stein wie er selbst war im Leben, nicht groß; um je größer, um so spöttischer wäre ja doch der Abstand gegen des Mannes Wert. Der Namen Beethoven steht darauf, und somit der herrlichste Wappenschild, purpurner Herzogsmantel zugleich und Fürstenhut. Und somit nehmen wir auf immer Abschied von dem Menschen, der gewesen, und treten an die Erbschaft des Geistes, der ist und bleiben wird.

Selten sind sie, die Augenblicke der Begeisterung, in dieser geistesarmen Zeit. Ihr, die ihr versammelt seid an dieser Stätte, tretet näher an dies Grab. Heftet eure Blicke auf den Grund, richtet alle eure Sinne gesamt auf das, was euch wissend ist von diesem Mann, und so laßt, wie die Fröste dieser späten Jahreszeit, die Schauder der Sammlung ziehen durch euer Gebein, wie ein Fieber tragt es hin in euer Haus, wie ein wohltätiges, rettendes Fieber, und hegt’s und bewahrt’s. Selten sind sie, die Augenblicke der Begeisterung, in dieser geistesarmen Zeit. Heiliget euch! Der hier liegt, war ein Begeisterter. Nach Einem trachtend, um Eines sorgend, für Eines duldend, alles hingebend für Eines, so ging dieser Mann durchs Leben. – Nicht Gattin hat er gekannt, noch Kind; kaum Freude, wenig Genuß. – Aergerte ihn ein Auge, er riß es aus und ging fort, fort, fort bis an Ziel. Wenn noch Sinn für Ganzheit in uns ist in dieser zersplitterten Zeit, so laßt uns sammeln an seinem Grab. Darum sind ja von jeher Dichter gewesen und Helden, Sänger und Gotterleuchtete, dass an ihnen die armen zerrütteten Menschen sich aufrichten, ihres Ursprungs gedenken und ihres Ziels.«55

Preußischer Prometheus

Vom Ruhm Joseph Haydns profitieren heute vor allem zwei Städte: das burgenländische Eisenstadt, jener Ort, in dem der Komponist rund 30 Jahre als Hofmusiker verbrachte; und Wien, in das er als Sängerknabe eingezogen war, um dort Mitte der 1790er Jahre ein zweites Mal Quartier zu nehmen. Nicht ganz so einfach ist es bei Mozart. Augsburg wirbt heute zwar als »Mozart-Stadt«, aber der ›Eigentliche‹ (nämlich Wolfgang Amadeus und nicht Vater Leopold) kam in Salzburg zur Welt. Hier wohnte er, von langen Reisen abgesehen, bis zu seinem 25. Lebensjahr, gegen Ende als besoldeter Konzertmeister des Erzbischofs – insgesamt jedoch eher ungern. Den jungen Mann zog es in das weltoffene Wien, in dem ihm allerdings nur zehn Jahre verbleiben sollten. »Mozart-Stadt« aber dürfen sich mit Fug und Recht beide Orte nennen. Salzburg, weil der Komponist hier die längste Zeit seines Lebens verbrachte; Wien, weil hier seine wichtigsten Werke entstanden. Eine ähnliche Aufteilung bietet sich auch für Beethoven an: auf der einen Seite die Geburtsstadt Bonn, in der er seine ›Grundausbildung‹ erhielt und man seiner ehrfürchtig gedachte: 1845 mit der Skulptur Ernst Hähnels, mit der im selben Jahr erfolgten Gründung der Beethoven-Feste oder indem man 1889 den Verein Beethoven-Haus ins Leben rief; hier also Bonn mit seiner Erinnerungskultur, dort Wien, das Gravitätsfeld des Komponisten, in dem er seine schwierige Existenz meisterte und zu dem Künstler avancierte, der ein (Nach-)Beben sondergleichen auslöste.

Doch es gibt noch eine weitere Metropole, die sich mit dem Etikett »Beethoven-Stadt« schmücken könnte, einen Ort, den die Öffentlichkeit als solchen aber kaum bis gar nicht wahrnimmt, obwohl, darf man sagen, obwohl es sich immerhin um Berlin handelt, die Kapitale Preußens und später, ab 1871, die Hauptstadt des eben gegründeten Deutschen Reiches. Freilich, Berliner Boden hat Beethoven nur einmal betreten, um ihn nach circa vier Wochen zu verlassen – so geschehen im Sommer 1796, anlässlich einer Konzertreise. Doch sind die Umstände seines Besuches bemerkenswert. Immerhin spielte der 25-Jährige vor Friedrich Wilhelm II., dem preußischen König, der ihm gönnerhaft eine mit Louis d’ors gefüllte Goldbüchse schenkte. Sie galt weniger dem Pianisten als dem Komponisten, der diplomatisches Geschick bewiesen hatte, indem er seiner Majestät zwei Sonaten für Violoncello und Klavier op. 5 vorlegte – just für jenes Streichinstrument, dem der Regent leidenschaftlich verfallen war. 1

Die beiden in Berlin entstandenen Werke2 sind allerdings weit mehr als eine bloße Verbeugung. Immerhin erkundete Beethoven mit ihnen eine neue Klanglandschaft, deren Entdeckung er den Cellisten Louis und Jean-Pierre Duport verdankte. Die aus Frankreich stammenden Brüder zählten nicht nur zu den führenden Hofmusikern Preußens, sie hatten auch die spieltechnischen Möglichkeiten ihres Instruments immens vermehrt, vor allem durch ihr innovatives Lagenspiel, das sich nicht mehr an dem der Violine orientierte und so eine größere Beweglichkeit ermöglichte. Ebendiese nutzte Beethoven weidlich aus: verstärkt im Schlusssatz der Sonate g-Moll, in dem Klavier und Cello auf ›Augenhöhe‹ musizieren: sei es im anmutigen, komplementär sich ergänzenden Dialog, im reichhaltigen Wechselspiel der Themen oder mit kinderliedhaften Einsprengseln. Dank den Duports hatte Beethoven einen unbekannten Tonraum betreten, ja eine neue kammermusikalische Gattung erschaffen, nämlich die der Cellosonate. Selten zeigte er sich derart juvenil, so humorbegabt – eine Facette seines Wesens, die viele Kommentatoren befremdete, vor allem nachdem er »auf den Sockel« gehoben worden war. Selbst der aufgeschlossene Paul Bekker, einer der klügsten Beethoven-Exegeten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, kritisierte die Finalsätze von op. 5 als sorglose Entwürfe, die auf »Befriedigung der Spielfreude beider Vortragender« abgestellt seien.3

Für die vermehrte Wahrnehmung Beethovens, dessen Werk bald mit Begriffen wie Größe oder Erhabenheit in eins ging, sorgten überdies gesellschaftliche Kräfte, die sich im Berlin der 1820er Jahre gefunden und verbündet hatten. Zu ihnen zählte Adolph Martin Schlesinger, ein Unternehmer, der den wachsenden Kulturhunger des Bürgertums zu stillen, aber auch zu nutzen wusste.4 Seit 1810 führte er im Gebäude der Vossischen Zeitung ein Ladengeschäft, in dem man englische und französische Literatur, aber auch Partituren ausleihen konnte. Wenig später ließ er als Musikverleger aufhorchen. Immerhin war es ihm gelungen, Carl Maria von Weber zu verpflichten – eine wichtige Weichenstellung, weil der Komponist 1821 mit seinem im Königlichen Nationaltheater uraufgeführten Freischütz Aufsehen erregte. In der Folge stieg Schlesinger zu Preußens mächtigstem Musikverleger empor, der ab 1823 denn auch standesgemäß residierte: Unter den Linden 34, in eleganten, mahagonigetäfelten Räumen, die Karl Friedrich Schinkel ausgestattet hatte.

Berlin, Königliches Nationaltheater (rechts) und Deutscher Dom, Ansicht von Friedrich August Calau, 1815

Dass solche Erfolge auf einem sicheren Gespür basierten, zeigte sich 1819, als Schlesinger seinen Sohn Adolph Moritz veranlasste, nach Wien zu reisen und Beethoven zu besuchen. Der Junior kam nicht mit leeren Händen zurück, sondern mit zukunftsträchtigen Optionen, die er Schritt für Schritt einlöste. An der Seite des Seniorchefs verlegte er, sei es im Berliner Stammhaus, sei es am neu gegründeten Standort in Paris, Kostbarkeiten aus dem Spätwerk des Komponisten: 1822 die Klaviersonaten op. 110 und 111, 1823 die elf Bagatellen für Klavier op. 119 oder 1827 die Streichquartette op. 132 und 135. Gerade Letzteres soll der gewiefte Senior nicht eines kurzfristigen Gewinns wegen veröffentlicht haben, sondern weil er es als Ehre betrachtete, ein Werk solcher Güte zu publizieren: »Die Zinsen bekomme ich freilich erst nach 20 Jahren; aber ich habe das Kapital von Beethoven in den Händen.«5

Eine Mischung aus Kunstsinn und kaufmännischem Kalkül mag Schlesinger 1823 auch veranlasst haben, ein Marketing-Instrument zu kreieren, nämlich eine musikalische Wochenzeitung. Deren Gründung war eine Kampfansage an die Konkurrenz, konkret an jenen 1719 in Leipzig gegründeten Verlag, der ab 1795 unter dem Namen Breitkopf & Härtel firmierte, obwohl Gottfried Christoph Härtel die Geschäfte seit dem Tod des Teilhabers allein führte. Der Unternehmer hatte nicht nur die Technik des Notendrucks vorangebracht, indem er das lithografische Verfahren Alois Senefelders weiterentwickelte, er gehörte auch zu den wichtigsten Geschäftspartnern Beethovens (wenngleich es in ihrer Beziehung gelegentlich kriselte). So zeichnete Härtel für die Erstausgaben von dessen op. 67 bis 86 verantwortlich, unter ihnen die Editionen der fünften und sechsten Sinfonie (beide 1809) oder des OratoriumsChristus am Ölberge (1811).6 Vor allem aber hatte der clevere Kaufmann die 1798 ins Leben gerufene Allgemeine musikalische Zeitung zur Hand, ein Medium, das rasch eine breite Leserschaft gefunden hatte und somit bestens geeignet war, für die verlagseigenen Publikationen zu werben. Offenkundig wollte Schlesinger, durch den Freischütz-Boom erstarkt, nicht länger zurückstehen und brachte nun ein eigenes Blatt auf den Weg – die Berliner allgemeine musikalische Zeitung, kurz BamZ genannt. Unternehmerische Entschlossenheit offenbarte der Verleger auch bei der Einstellung des leitenden Redakteurs. Auf der Suche nach einem solchen hatte er in seiner »Musicalienhandlung Unter den Linden« zwei junge Männer beobachtet, die lebhaft über Christoph Willibald Glucks Zauberoper Armida diskutierten. Der eine von ihnen muss seine Argumente besonders wirksam vorgetragen haben. Denn kurze Zeit später erhielt er ein Billett Schlesingers, er möge doch die Redaktion der zur Gründung anstehenden BamZ übernehmen.7

Des Verlegers Wunschkandidat, der aus Halle stammende Adolph Bernhard Marx, hatte anfangs die juristische Laufbahn eingeschlagen, gleichzeitig aber auch andere Optionen verfolgt, speziell auf musikalischem Gebiet.8 So ging er denn auf das Angebot Schlesingers freudig ein, um sich dem Projekt ebenso engagiert wie weitsichtig zu widmen. Zunächst galt es, der BamZ ein Profil zu geben, das sie von ihren Rivalinnen unterschied, der Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung, aber auch der Caecilia, dem Flaggschiff des in Mainz ansässigen Schott-Verlags. Als richtunggebend sollte sich hier ein 1823 veröffentlichter Kommentar von August Kuhn erweisen, dem Redakteur der gleichfalls Schlesinger gehörenden Zeitung für Theater.9 Kuhn bereitete dem ›Schwesterunternehmen‹ BamZ gewissermaßen den Boden, indem er ihrem Leipziger Pendant vorwarf, »die schönsten Werke der größten Tondichter unserer Zeit« zu vernachlässigen.10 Der Rüge seines Kollegen schloss Marx sich an, indem er den Fokus auf die aktuelle Musik richtete und Beethoven zur Leitfigur erwählte. Welche Energien er im Rahmen seiner Redaktionstätigkeit entfaltete, ist an der Zahl seiner Veröffentlichungen ablesbar. Während der knapp sieben Jahre ihres Bestehens, von Januar 1824 bis Mitte 1830, schrieb er für die BamZ 100 Beiträge, die sich dem Schaffen Beethovens widmeten, den Komponisten im Bewusstsein nicht nur der Berliner Öffentlichkeit fest verankerten und dessen Bild nachhaltig prägten.11

Die Reihe seiner Werkbetrachtungen, neben den Konzertbesprechungen das wichtigste Format der BamZ, eröffnete Marx mit einem redaktionellen Doppelschlag. Gleich im ersten Jahrgang hatte er den Mut, die zwei letzten, bis dato kaum gewürdigten Klaviersonaten Beethovens zu besprechen (op. 110 und 111)12 – also musikalisches Neuland zu betreten, in dem Routine nicht weiterhelfen konnte. Dem unkonventionellen Charakter der ausgesuchten Werke entsprach Marx mit einem gleichermaßen unkonventionellen Vorgehen: Als einer der Ersten seines Fachs beließ er es nicht bei der Beschreibung technisch-handwerklicher Details, sondern spürte auch der Frage nach, inwiefern die Lebensumstände des Komponisten die musikalische Faktur tangiert haben könnten. Somit gab er sich als Geistesverwandten des Berliner Theologen Friedrich Schleiermacher zu erkennen – beeinflusst von dessen hermeneutischer, der Kunst des Deutens gewidmeter Lehre. Um einem Kunstwerk oder einem anderen Geistesprodukt nahezukommen, lautete deren Postulat, sei es unabdingbar, sich in das Leben der Urheber einzufühlen.13 Folglich eröffnet Marx die Betrachtung der Sonate op. 110 mit einer entsprechenden Schilderung. Taubheit habe Beethoven »jeder lebendigen Mittheilung beraubt«. Unter den »Hunderttausenden der Kaiserstadt« lebe er »abgeschieden, einsam«. Aber er habe »die Kraft gehabt, in diesem Ringen zu bestehen« und sei »erhoben aus dem Kampfe« hervorgegangen. Die Sonate op. 110 verkörpere die mit dem Ringen einhergehende Wehmut, mute wie eine »geheime Klage« um das verlorene Glück an. Man könne das Werk erst verstehen, »wenn man seinen Sinn in der Seele des Schaffenden wiedergefunden« habe.14

Heute mögen die Ausführungen von Marx allzu ›blumig‹ erscheinen. Doch hatten sie zweifellos innovatives, ja bahnbrechendes Potenzial. Denn mit der eigentümlichen Wortwahl wollte er eine möglichst breite Leserschaft ansprechen, nicht nur einen engen Kreis von Spezialisten. Wie sehr ihm die musikalische Bildung aller Interessierten am Herzen lag, bezeugt auch der weitere Verlauf seiner Besprechung.15 Denn er bleibt nicht bei der anfänglich allgemein gehaltenen Prosa stehen, nicht bei der Deutung des eröffnenden Satzes als einer »Klage des Einsamen«.16 Nein, er begutachtet anschließend auch die musikalische Faktur, etwa wenn er die in den Schlusssatz eingelagerte Fuge analysiert. Und wieder denkt er an sein Publikum, nun, indem er sämtliche Fachtermini meidet. Er spricht von Umkehrung, nicht von Inversion, er beleuchtet die Vergrößerung des Themas, nicht dessen Augmentation, und kommentiert beide Phänomene mit Notenbeispielen.17

Marx ließ die beiden Aspekte seiner Werkbetrachtung, die Schilderung von Beethovens Lebenssituation sowie die kompositionstechnische Analyse, nicht unverbunden nebeneinanderstehen. Vielmehr war es sein Anliegen, dem Zusammenhang zwischen ihnen auf die Spur zu kommen, der Frage nachzugehen, inwiefern die musikalische Struktur mit den Umständen ihrer Entstehungsgeschichte korrespondiert. Demgemäß erkannte er in der erwähnten, kunstvoll gebauten Fuge »das eiserne Geschick« (Beethovens), die Zeit, die »in unaufhaltsamen Zuge« und »oft mit zermalmender Ferse« voranschreitet, während das nachfolgende Arioso quasi eine Gegenwelt abbilde, »wie der freundliche Bach den nachbarlichen Büschen«.18

So wandte Marx sich seiner Leserschaft zu, gleichzeitig aber von dem traditionellen Verständnis ab, in der musikalischen Form eine abstrakte Schablone zu sehen, die es lediglich auszufüllen gelte, einem Ausmalbuch vergleichbar. Die äußere Gestalt einer Komposition, hielt er dagegen, habe den inneren Gesetzen des einzelnen Werkes zu folgen, dessen poetischer Idee – und nicht den vorfixierten Bedingungen einer Gattung, einem präexistenten, akademisch abgesicherten Modell (etwa dem viersätzigen Typus der Sonate). Es genüge nicht, nur zu untersuchen, »ob ein gegebenes Werk der bestehenden Lehre ent- oder widerspreche«.19

Indem er sich weigerte, die musikalische Form als einen Hohlraum zu verstehen, den es lediglich zu füllen gelte, plädierte Marx aber auch vehement für Beethoven, der gerade mit seinen Klaviersonaten op. 110 und 111 die Konventionen der Gattung weit hinter sich gelassen hatte, beispielsweise durch das Aufgreifen der barocken Fuge oder die Reduzierung des Umfangs. »Nur zwei Sätze [anstatt der üblichen vier] enthält diese Sonate«, beschwerte sich ein unbekannter Rezensent 1823 bezüglich op. 111.20 Wie weit Marxens Auffassung in die Zukunft wies, offenbart ein Vergleich mit jenem viel zitierten Brief, den Arnold Schönberg 1911 an Wassily Kandinsky richtete. In dem Schreiben, einem Manifest des Expressionismus, wandte er sich nämlich ebenfalls gegen ein akademisch-starres Formkonzept, weil der wahrhaft Kreative – anstatt gängige Schemata nachzuahmen – »sich unmittelbar ausdrücken« solle.21

Welch moderne Positionen Marx auch in anderen Belangen einnahm, verdeutlichen seine BamZ-Artikel, die das aktuelle Konzertleben behandeln. Mit ihnen begleitete er eine kulturhistorische Wende, deren Grundlagen bis heute nachwirken. So verlangte er von den reproduzierenden Künstlern, ein Werk »in allen Theilen und in seiner Einheit zu durchdringen«, andernfalls bliebe es bei einem »armseligen todten Abspielen«22 – eine Forderung, die angesichts der neuartigen Strukturen und Konzeptionen von Beethovens Schaffen unabdingbar erschien, ein Ansinnen allerdings, das seinerzeit keineswegs selbstverständlich war. Während man bis dato, also bis zum frühen 19. Jahrhundert, Musik lediglich exekutiert hatte, galt es fortan, sie zu interpretieren: ihr Gefüge und ihren Gehalt zu verstehen, wenn man den Notentext adäquat in Klang umsetzen wollte.23 Marx läutete aber nicht allein die Ära der Interpreten ein (man denke nur an die Phalanx ausgewiesener Beethoven-Dirigenten), er engagierte sich auch für die Bildung eines Repertoires, einen Kanon ›klassischer‹ Werke, deren wiederholte Aufführung zu ihrem tieferen Verständnis beitragen sollte. Berlin sei diesbezüglich vorbildhaft, schwärmte der Redakteur: BeethovensPastorale habe allein in der Wintersaison 1825/26 vier Wiedergaben erlebt: mit der Folge, dass anfängliche Skeptiker sich »einzelner Schönheiten« mehr und mehr bewusst geworden seien, um endlich die »Idee und Herrlichkeit« des Ganzen zu begreifen.24 Erneut führt eine Linie von Marx zu Schönberg.25 Denn als Letzterer kurz nach dem Ersten Weltkrieg seinen Verein für musikalische Privataufführungen gründete, ein weichenstellendes Forum neuer Musik, legte er das didaktische Prinzip zugrunde, die programmierten Werke mindestens zwei Mal spielen zu lassen, um so das Publikum zu schulen und ihm die Teilhabe am musikalischen Fortschritt zu ermöglichen.

Indem Marx allgemeinverständlich formulierte und sich um ein bildungsorientiertes Konzertwesen bemühte, half er mit, das gesellschaftliche Morgen zu gestalten: seine Leserschaft zu emanzipieren, auf dass sie eine »haltbare Ansicht von der gegenwärtigen Kunst und eine gegründete Erwartung von der Zukunft« gewänne.26 Marx’ aufklärerischer, auch andernorts aufscheinender Impetus überrascht, mutet er doch wie ›aus der Zeit gefallen‹ an. Hatten seine MitbürgerInnen nach der gescheiterten Revolution von 1789, nach all den »Blütenträumen«, die Goethe in seinem Gedicht Prometheus beschwor, denn nicht jeglichen Veränderungsoptimismus verloren? Welcher Art waren die Energien, die Marx bestärkten, inmitten der Restauration als Rufer in der Wüste zu wirken?

Mit Sicherheit dürften ihm, dem Sohn eines jüdischen Arztes, die wesentlichen Schriften der Haskala vertraut gewesen sein: vor allem die Veröffentlichungen von Moses Mendelssohn, dem Großvater seines (zeitweiligen) Freundes Felix Mendelssohn Bartholdy. Das Ideal des Philosophen, kulturelle Praxis und Theorie miteinander zu verknüpfen, dargelegt in seinem 1784 entstandenen Essay »Ueber die Frage: was heißt aufklären?«, dürfte Marx entgegengekommen sein. Immerhin führte er wie Robert Schumann eine Doppelexistenz als Musikschriftsteller und Komponist. Den wesentlichen Nährboden seines Denkens bildete jedoch das geistige Klima Berlins.

Die Stadt hatte seit 1808, seit dem Abzug der französischen Besatzer, weitreichende Veränderungen erlebt. Ehemals provinzielle Residenz, verwandelte sie sich nun in ein wirkungsmächtiges Zentrum von Wissenschaft und Kunst. 1809 war die preußische Städteordnung in Kraft getreten, die Berlin ein hohes Maß an Selbstbestimmung gewährte. Ein Jahr später eröffnete die erste Universität der Stadt. 1812 räumte das Preußische Edikt »über die bürgerlichen Verhältnisse der Juden« ebendiesen weitgehende Rechte ein, etwa Niederlassungs- und Gewerbefreiheit. Auf dem Feld der Technik ging es gleichfalls voran. 1816 konnte die Königliche Eisengießerei verkünden, die erste Dampflokomotive des Kontinents gebaut zu haben. Rund zehn Jahre später spendete die erste städtische Gasbeleuchtung Licht: dem vormaligen Reitweg Unter den Linden, der sich mehr und mehr zur Prachtstraße mauserte. Kurz, Berlin präsentierte sich als ein Ort des Um- und Aufbruchs, offenbarte ein zunehmendes Maß an Selbstbewusstsein, als dessen äußeres Zeichen nicht zuletzt der 1830 eröffnete Bau des Alten Museums auf der Spreeinsel zu verstehen ist.

Berlins ›Gründerzeit‹ und der aus ihr geborene Glaube, Gesellschaftliches frei gestalten zu können, beeinflussten Marx’ Beethoven-Bild. Nicht von ungefähr schwärmte er, auf (post-)revolutionäres Vokabular zurückgreifend, von den rosigen »Morgenwölckchen«, den »Boten eines neuen herrlichen Tages«, die er im Schlusssatz der Klaviersonate op. 110 zu entdecken glaubte.27 Ein Beethoven aber, der seine Last trug, um die Menschen zu beschenken, ihnen einen Ausblick auf noch unerschlossene Bezirke des Humanen zu gewähren, ein Beethoven, der sich auch musikalisch von den ›alten Zöpfen‹ verabschiedet hatte, eignete sich ein solches Idol nicht vorzüglich, um die Berliner (und nicht nur sie) nach neuen Ufern zu geleiten? In Wien hatte Beethoven sein monumentales Œuvre vollendet, Mäzene gefunden, die ihn finanziell unterstützten, in Wien begegneten ihm die Jungen mit Ehrfurcht. Aber der utopische Sprengsatz seines Schaffens konnte im nebelhaften Dunkel von Metternichs Überwachungsstaat nicht die volle Leuchtkraft entfalten: in der Hauptstadt des Habsburger Kaiserreiches mit seinen jahrhundertealten Machtstrukturen, mit seinem ›fertigen‹ Stadtbild und der seit dem 14. Jahrhundert existierenden Universität. Ja widersprach die Botschaft »eines neuen herrlichen Tages« nicht sogar dem resignativen Grundgefühl der österreichischen Intellektuellen, allen voran Franz Schubert und den »grausigen Liedern« seiner Winterreise? Es sollte Berlin vorbehalten bleiben, Beethoven als visionären Homo politicus strahlen zu lassen, als einen preußischen Prometheus, als Fackelträger einer im Werden befindlichen Epoche, für die Adolph Bernhard Marx 1827, in der Neujahrsnummer der Berliner allgemeinen musikalischen Zeitung, nicht zum ersten Mal entbrannte:

»Eine neue Tendenz ist […] langsam, aber sicher gereift und sieht ihrer Vollkommenheit und Herrschaft entgegen. Wie in der politischen Welt das Recht und die darin ruhende Freiheit des Menschen zuerst von Friedrich dem Großen in wahrhaft königlicher Weisheit und Tugend anerkannt und ausgesprochen, anderwärts in verschiedener, oft gewaltsamer Weise errungen wird; so wendet sich alle Kunst immer bewusster und entschiedener zu dem Menschen, zu seinem freien und vollen Leben in Natur und Staat, und erkennt hier ihr unbegränztes Gebiet und das Recht jedes Menschen an sie. […] Die Tonkunst ist nicht mehr ausschließliches Gut der Künstler, oder ausschließlicher Besitz der Vornehmern, Begütertsten; immer mehr wird ihre Erkenntniß und Uebung als allgemeines Bedürfniß des ganzen Publikums erkannt. Am entschiedensten und fruchtbarsten erweiset sich auch hier die Sorge der preussischen Staatsregierung für allgemeinen Musikunterricht, Schul- und Kirchengesang; und – was früher nur unwesentliche Liebhaberei Einzelner war – die Dilettantenthätigkeit erhebt sich in Singakademien, Instrumentalvereinen, selbst an den Liedertafeln, vor allem in den großen, immermehr sich ausbreitenden Musikfesten zu hoher Bedeutung.«28

Die Innenwelt der Außenwelt: Beethoven und Bonn (1770–1792)

Es geschah am 7. Juni 1783, an einem Pfingstmontag, als die isländischen Laki-Krater ausbrachen. 130 Feuerschlünde gaben 15.000 Kubikmeter basaltischer Lava preis, die nach und nach eine Fläche von etwa 600 Quadratkilometern bedeckte. 120 Millionen Tonnen Schwefeldioxid schossen in die Atmosphäre und erreichten schon bald den Kontinent, von den Einwohnern dort als trockener Nebel wahrgenommen. Das ferne Malta wurde von Qualm ummantelt, die Sonne blieb tagelang unsichtbar. Ein Viertel der isländischen Bevölkerung starb, die Viehbestände halbierten sich, den Überlebenden fielen die Zähne aus. Die Erde sah dem härtesten Winter seit Menschheitsgedenken entgegen. In Nordamerika lagen die Temperaturen fünf Grad unter dem Mittel der letzten Jahrhunderte, während in Mitteleuropa die Flussläufe stockten und bis in die Tiefe einfroren. Ende Januar 1784 hatte der Rhein bei Bonn eine solche Festigkeit, dass die Anwohner ihn mit Gespannen überqueren oder sich auf dem Fluss verlustieren konnten, bestens versorgt mit Wein, Schnaps und Wecken.1 Selbst Kurfürst Maximilian Franz soll sich unters Volk gemischt haben.2 Dann, Ende Februar, setzte die Schneeschmelze ein, beschleunigt durch Starkregen. Brutal, keine Gegenwehr duldend, ergoss sich die Flut über die Rheingebiete. Das Hochwasser vernichtete ganze Talzüge, allein in Beuel 112 Häuser.3 Die Bonner glaubten nach einem gewaltigen Schlag, das Ende der Welt sei gekommen. Die Wassermassen hatten die Rheinschiffmühle gegen die Stadtmauer geschleudert und sie nebst drei angrenzenden Häusern zum Einsturz gebracht.

Hektisch, angsterfüllt ging es auch bei den Beethovens zu, die seinerzeit im Elternhaus des Bonner Bäckers Gottfried Fischer wohnten, in der Rheingasse 934, einem eleganten dreistöckigen Gebäude. »Im Jahre 1784«, erinnerte sich der Handwerksmeister, »war eine große Wasserhöhe des Rheins zu befürchten.« Die Hausbewohner hätten ihr Hab und Gut auf den Speicher gebracht. Nur Beethovens Mutter, die aus Ehrenbreitstein stammende Maria Magdalena, zeigte sich unbekümmert: »Warum habt ihr solche Angst vor so ein bisschen Wasser? Ihr seid das alle nur nicht gewöhnt. Bei uns im Tal Ehrenbreitstein haben wir sehr oft so eine Wasserhöhe, das ist für uns nichts Besonderes mehr.« Dann aber, setzt Fischer seine Erzählung fort, als das Wasser »weiter anstieg und bis fünf Fuß in den ersten Stock stand«, habe die allgemeine Panik auch Frau Beethoven ergriffen, und »die gesamte Familie […] schleppte ihre Sachen in einem großen Durcheinander« nun auch auf den Dachboden: »Wir lassen alles hier, bis der Rhein wieder abfließt […] ich möchte nicht, dass einer von uns sein Leben in den Fluten lässt.«4

Das Beethoven-Haus in der Bonner Rheingasse, um 1840, Fotografie eines zerstörten anonymen Gemäldes

Dem Winter 1783/84 folgte eine kleine Eiszeit. Beißende Fröste begleiteten die kommenden Jahreswechsel – für die Menschen im Allgemeinen ein Desaster, speziell für die Maler aber eine künstlerische Herausforderung. Eine Vielzahl von Winterbildern entstand. Zu den erschütterndsten gehört ein Der Winter betitelter Wandbehang-Karton, den Francisco de Goya vermutlich schon vor 1788 geschaffen hat. Das Gemälde zeigt einen von düsteren Wolken bedeckten Außenraum, in dem eine »unerbittliche Kraft« wirkt. Sie biegt das magere Bäumchen am linken Bildrand bedrohlich weit nach unten. Im Zentrum der verschneiten Landschaft: drei in Decken gehüllte Männer, die gemeinsam vorwärtsstreben, mühevoll dem Frost die Stirn bietend. Ihnen stapft ein einzelner Wanderer voran, während ein Esel, auf dessen Rücken ein Schwein angeschnallt ist, nachtrottet und ein kleiner Hund mit eingekniffenem Schwanz den Zug begleitet. Sie alle ruft ein Ziel, erläuterte der Kulturwissenschaftler Jean Starobinski in seiner Studie über das Jahr 1789, der »Wanderer trotzt dem Sturm und schließt sich in seine eigene Lebensglut ein; ein Mann drängt sich an den anderen. Eine erschütternde Gemeinsamkeit bringt alles, was sich hartnäckig ans Leben klammert, einander näher.«5

Liest man die von Bäckermeister Fischer erinnerte und von Goya gemalte Naturumwälzung symbolisch, lässt sie sich als ein »Schattenwurf der Geschichte« deuten, als Omen der kurz bevorstehenden Revolution, des drohenden Bankrotts, des Verfalls der Institutionen und der Not des Volkes – kurz als Akkord jener Welt, in die Beethoven hineinwuchs.6

Freilich, in seiner Welt, in der Bonner Nussschale, schien das Überregionale erstaunlich oft, indes nicht ständig auf. Wie Bäckermeister Fischer im unverkennbar rheinischen Dialekt erzählte, bestimmte das Leben des Jungen selbstredend erst einmal die Alltäglichkeit. Sie zeichnete sich, wenn man den Geschichten des Handwerkers folgen will, durch eine beinahe völlige Abwesenheit des Privaten und ein weitgehend transparentes Miteinander aus, das die soziale Kontrolle ebenso begünstigte, wie es die Fürsorge ermöglichte. Hauptverantwortlich für die fließenden Grenzen war die räumliche Enge, der sich selbst Familien wie die Beethovens ausgesetzt sahen. Sie bedingte ein Leben, das noch mittelalterliche Züge trug, also an eine Zeit erinnerte, während der Fremde gemeinsam in dem Bett eines Gasthauses schliefen, ohne dies als Zumutung zu empfinden, Bedienstete ihr Nachtquartier in der Küche oder auch im Stall fanden, Arbeits- wie Wohnraum meist eins waren, geschweige denn, dass es getrennte Örtlichkeiten für die Hygiene gegeben hätte.7 Eine solche Gemengelage blieb für Beethoven zeitlebens selbstverständlich. Sie mag für seine auch von Bewunderern registrierte Nachlässigkeit in Fragen der Kleidung oder sauberer Wohnverhältnisse eine Erklärung bieten.

Gewiss, Fischer gibt sich in seinen Aufzeichnungen nicht unbedingt als jemand zu erkennen, der dem kritischen Blick eines Historikers Genüge leisten kann – wie sollte er auch.8 Und doch gelingen ihm Milieuschilderungen, die das Leben des künftigen Komponisten ebenso erhellen können wie eine Würdigung der Schlösser und Kirchen von Bonn, von Gebäuden, in denen der junge Beethoven verkehrte. Immerhin ermöglichen es Fischers Angaben, einen ›Soundtrack‹ der Residenzstadt zu generieren, eine urbane Sinfonie sozusagen. Im Hof des elterlichen Hauses, wusste der Bäckermeister zu berichten, gab es ein geräumiges Gebäude, das eine Zeit lang Pferde beherbergte. Später vermieteten die Eigentümer den Stall an einen Steinmetz, der ihn fortan als Werkstatt nutzte. »Die Steinsägen arbeiteten rund um die Uhr, auch sonntags.«9 1761 feierte die Familie Fischer in der Rheingasse eine Hochzeit, bei der die Gäste vier Tage lang sangen und auch instrumentaliter musizierten.10 Ferner lesen wir von dem »starken Verkehr« auf der Straße.11 Ihn dürften nicht nur Kutschen, sondern ebenso die vielen auf dem Weg zum Fluss befindlichen Lastkarren verursacht haben, gezogen von Pferden oder Ochsen, deren Hufe unablässig klapperten. Nicht zu vergessen das Knattern und Knarren von Segeln wie Takelagen: Die Frachtschiffe zogen in Sichtweite der Fischers beziehungsweise Beethovens vorbei, und auch die Ladestationen befanden sich in der Nähe. Die enge Bebauung der Rheingasse und die Hellhörigkeit der Häuser brachten es zudem mit sich, dass die Bewohner sich oft von tobenden Kindern gestört fühlten. Johann Beethoven pflegte seine Söhne, Ludwig, Kaspar Karl und Nikolaus Johann, kurzerhand ins Parterre zu verfrachten, wenn er Besuch empfing. Wenn sie dort auf dem nackten Steinboden spielten, sollen sich die Knirpse häufig erkältet haben.12 Von ihrem Lärm sahen sich aber auch die Fischers belästigt. Obwohl sie zu den Beethovens ein wirklich nachbarschaftliches Verhältnis pflegten, mussten sie ihnen wiederholt die Hausordnung ins Gedächtnis rufen.13

Beethoven als etwa 13-Jähriger, Fotografie eines anonymen Gemäldes

Das musikalische Treiben ihrer Mieter nahmen die Eigentümer dagegen relativ gelassen hin, wenn man den Aufzeichnungen des Bäckermeisters folgen mag. Ja sie scheinen sogar eine musikalische Ader besessen zu haben. So wollte Johann van Beethoven in seiner Eigenschaft als Hoftenorist und gefragter Gesangslehrer eine Schwester Fischers überreden, die Laufbahn einer Opernsängerin einzuschlagen (ein allerdings erfolgloser Versuch).14 Und auch eine Äußerung ihres Vaters lässt aufhorchen. Als Johann van Beethoven dem Vermieter anbot, seine künstlerischen Aktivitäten mit Rücksicht auf die anderen Hausbewohner in die kleinen, hofseits gelegenen Zimmer zu verlegen, war Vater Fischer strikt dagegen, weil der Musik Raum gebühre und sie nicht »eingeschränkt« werden dürfe.15

Der freundliche Umgang zwischen den Fischers und Beethovens zeigte sich auch in gemeinsam begangenen Familienfesten, Hochzeiten oder Weihnachtstagen, deren Ablauf der Bäckermeister besonders lebendig schilderte.16 Die Väter, also Johann van Beethoven und Theodor Fischer, ließen vor dem Heiligen Abend jeweils ein »schweres Schwein schlachten« und verarbeiten. Anschließend tauschten die Mütter einige Proben der noch dampfenden Würste aus. Johann und seine Kollegen hätten an den Festtagen aber auch kräftiger Nahrung bedurft, setzte Gottfried Fischer seinen Bericht fort. In der Heiligen Nacht pflegte der Kurfürst und Erzbischof Maximilian Franz ab 23 Uhr eine Stunde lang die Messe zu lesen, während der sich seine Musiker von ihrer besten Seite zeigen mussten: »Dann erschien nämlich der ganze höfische Adelsstand mitsamt der gesamten Dienerschaft in ihrer Galatracht in der Schlosskapelle, wo die kurfürstliche Leibgarde auf beiden Seiten Spalier stand.« Außerhalb des Kirchenraums nahm das Regiment die Formation auf, um sie bis zum Koblenzer Tor fortzusetzen. Noch im Verlauf der Messe feuerten kurfürstliche Schützen genau festgelegte Gewehrsalven ab, ein Salut, in das die ringsum auf den Wällen postierten Kanonen einzufallen pflegten. »In dieser Jahreszeit war es oft sehr kalt«, schließt Fischer seine Darstellung. Zu Hause »wurden dann nach altem Brauch [die] frische[n] Würste gebraten und dazu Punsch und Kaffee serviert. Daraufhin [!] wurde gespeist und getrunken, auch den ankommenden Tag hindurch gefeiert und das Weihnachtsfest so beschlossen.«17 Die erwähnten Bräuche und Gewohnheiten lassen nicht nur auf bürgerlichen Wohlstand schließen (Kaffee gehörte damals zu den Luxusgütern), sondern auch etwas von der Theatralik und dem klanglichen Prunk des höfischen Lebens erahnen, an dem Ludwig van Beethoven schon als Kind teilhatte. In seinem Bewusstsein verankert, erwuchs ihm ein Erfahrungsschatz, dessen Kostbarkeiten noch dem reifen Komponisten zur Verfügung standen. Von dem weihnachtlichen Ritual mit den inszenierten Kanonaden ist der Weg zu der Schlachtenmusik Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria jedenfalls nicht weit.

Beethovens Erfahrungsschatz profitierte auch von einer architektonischen Besonderheit des Fischer-Hauses: seiner erstaunlichen Höhe.18 Auf drei Stockwerken befanden sich Wohnungen, im vierten Stock gab es einen großen und im fünften einen kleinen Speicher. Von dort aus, schwärmt Fischer, hatte man »die schönste Aussicht auf den Rhein und das Siebengebirge auf der anderen Flussseite und den Alten Zoll19. Auf dem Speicher standen ein großes und ein kleines Fernrohr, da konnte man sieben Stunden weit sehen, was Ludwig sehr mochte, denn die Beethovens liebten den Rhein.«20 Der junge Hausbewohner dürfte das besondere, gewiss nur wenigen Mitbürgern zur Verfügung stehende Equipement nicht allein verwendet haben, um über den breiten Fluss in die Landschaft zu schauen. Es mochte ihn auch gereizt haben, den Speicher und die dort aufgestellten, also wohl leistungsstarken Fernrohre als Sternwarte zu nutzen.

Könnte dies ein erster Impuls gewesen sein, sich für den Kosmos zu interessieren? Immerhin beschäftige sich Beethoven zeitlebens mit astronomischen Fragen. So enthielt seine nachgelassene Bibliothek die 1768 erstveröffentlichte, später vielfach aufgelegte Anleitung zur Kenntniß des gestirnten Himmels, eine Schrift von Johann Elert Bode, dem Direktor des Berliner Observatoriums,21 und auch Immanuel Kants 1798 erschienene Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels stand in seinem Bücherschrank.22 Schließlich beschäftigte sich Beethoven im Umfeld seiner Missa solemnis erneut mit astrologischen Themen, etwa indem er Johann Joseph von Littrows (Lüttrows) Aufsatz »Kosmologische Betrachtungen« studierte.23 Ob er sich damals an seine Kindheit erinnerte, an sein luftiges Speichernest im ›Hochhaus‹ der Fischers?

Hier lebte Ludwig van Beethoven etwa vom sechsten bis zum 15. Lebensjahr. Zur Welt war er jedoch in einer anderen Wohnstatt gekommen, so geschehen am 17. Dezember 1770, im unweit gelegenen Gebäudekomplex Bonngasse 20 (vormals 515), der heute als Beethoven-Haus bekannt ist. Wegen seiner Nähe zur kurfürstlichen Residenz war das betreffende Viertel für all jene vorteilhaft, die ihren Lebensunterhalt am Hof verdienten, vor allem aber für die dort angestellten Musiker, die sich im Tagesablauf oft mehrfach einzufinden hatten, sei es zu Proben, Divertissements, Konzerten oder Gottesdiensten. Kein Wunder, dass die ›Klangdichte‹ in der Umgebung des Schlosses außergewöhnlich hoch war. So logierte im Vorderhaus, einem barocken, über mittelalterlichen Kellern errichteten Steingebäude, auch die Familie Salomon. Vater Philipp wirkte als Oboist wie Geiger der Hofkapelle, seine beiden Töchter daselbst als Sängerinnen, während sein Sohn Johann Peter Salomon bis 1765 eine Stelle als Violinist innehatte, um Jahrzehnte später die Begegnung zwischen Haydn und Beethoven einzufädeln.24 Familie Beethoven wohnte dagegen seit 1767 im Hinterhaus.25 Hier trainierte Vater Johann die eigene Stimme, gab er zudem Gesangstunden. Betrat man den Innenhof der Bonngasse 20, konnte man sich wie in einem Konservatorium fühlen, umgeben von einer ›Klangwolke‹, die auch die Entwicklung des künftigen Komponisten gefördert haben dürfte. »Seit meinem vierten Lebensjahr begann die Musik die ersten meiner jugendlichen Interessen zu werden«, erinnerte sich der knapp 13-Jährige im Vorwort seiner 1783 erschienenen Sonaten für Klavier WoO 47.26 Diese Jugendwerke künden von einer beachtlichen Spieltechnik: vor allem im Schlusssatz der letzten Sonate, der auch wegen seines emotionalen Reichtums zu faszinieren weiß. Beethovens pianistisches Können, man mag es beeindruckend nennen, gründete aber kaum auf einer wie auch immer gearteten ›Humandressur‹. Vielmehr dürfte der Knabe eine freie, glückliche Kindheit durchlebt haben. Bäckermeister Fischer amüsierte sich über so manchen »Lausbubenstreich«, etwa einen gestohlenen Hahn oder andere Vergnügungen Ludwigs, der es geliebt habe, sich auf die im Innenhof befindliche Schaukel zu schwingen oder auch huckepack getragen zu werden, und sich dann vor Lachen kaum noch halten konnte.27 Oft gesellten sich Nachbarskinder hinzu und brachten ihr eigenes Spielzeug mit.28 Ja die zum Haushalt der Familie Beethoven gehörigen »Mägde« umsorgten Ludwig regelrecht, indem sie öfters zum Rhein spazierten, um den Kleinen im und mit dem feinkörnigen Sand des Flusses spielen zu lassen.29 Angesichts solcher Schilderungen nehmen sich die mehrfach erhobenen Vorwürfe, Ludwigs Vater sei überstreng gewesen und habe seinen Sohn zum Klavierspielen gezwungen, seltsam blass aus.30 Es scheint, als bedienten sie ein gängiges Muster, dem umgekehrt das tradierte Bild von der »herzensguten Mutter«31 Beethovens entspricht.

Mit der 1776 erfolgten Übersiedlung von der Bonn- in die Rheingasse war die Kindheit des angehenden Musikers sicher nicht beendet. Doch galt es nun, sich auf das Leben als Erwachsener vorzubereiten. Denn etwa ab dieser Zeit hieß es für Ludwig, sich in einen strukturierten Tagesablauf einzufügen, sprich in die Schule zu gehen. Die seine stand in der Bonner Neugasse, nahe der elterlichen Wohnung, und trug den wenig anheimelnden Namen Tirocinium, eine Bezeichnung, die man mit »Erster Soldatendienst« übersetzen kann. Hier verweilten die Kinder meist fünf Jahre, um sich Grundkenntnisse in Lesen und Schreiben, Rechnen und Latein anzueignen.32 Johann Krengel, der Schulleiter, galt als befähigter Pädagoge. Und da spätere Honoratioren wie der Kurkölnische Rat und Gerichtspräsident Ferdinand Wurzer zu Beethovens Mitschülern zählten, ist von einem niveauvollen Unterricht auszugehen.33

Auch Ludwigs musikalische Ausbildung erfuhr nun eine Verdichtung. Johann van Beethoven, der seinen Sohn einige Jahre sorgsam unterrichtet hatte, überließ ihn ab jetzt vermehrt der Obhut von Kollegen. Ihre Reihe führte Franz Georg Rovantini an, dessen Vater eine Cousine von Ludwigs Mutter Maria Magdalena geheiratet hatte. Der 1778 in die Bonner Hofkapelle eingetretene Geiger unterrichtete den Jungen bis 1781 im Violin- und Bratschenspiel.34 Ein Jahr später erweiterte Tobias Friedrich Pfeifer den Kreis.35 Da er bei den Beethovens zur Untermiete wohnte, darf man ein Naheverhältnis zu Ludwig annehmen, den der vielseitige Künstler offenkundig faszinierte (Pfeifer trat als Schauspieler, Pianist, Oboist und als Geiger in Erscheinung). Jedenfalls musizierten die beiden häufig gemeinsam – so schön, wie Fischer erläuterte, »dass die Leute auf der Straße stehen blieben, um zu lauschen«. Die Professionalisierung, die Beethoven in der Rheingasse erlebte, trug schon bald Früchte: Am 26. März 1778 gab er sein erstes Konzert außerhalb von Bonn, im »musikalischen Akademiesaal in der Sternengaß« zu Köln.36

Wenig später begegnete der Heranwachsende Christian Gottlob Neefe, dem bedeutendsten seiner Bonner Lehrer. Der 1748 in Chemnitz geborene Organist und Komponist hatte sich durch seine Singspiele und das Engagement bei der Theatergruppe Abel Seylers einen Namen erworben.37 1779, als das Ensemble ungeachtet aller künstlerischen Erfolge Konkurs anmelden musste, wechselte er von Dresden nach Bonn, um das Musikleben der Residenzstadt zu prägen: als Mitarbeiter des Nationaltheaters, das auch musikalische Bühnenwerke aufführte, von der Opera buffa bis zum Singspiel; als Organist der Hofkapelle, Musiklehrer und nicht zuletzt als Angehöriger der Minervalkirche Stagira, dem Bonner Geheimbund der Illuminaten, der zahlreiche Mitglieder der Hofkapelle in seinen Reihen wusste, etwa den Hornisten Nikolaus Simrock, den späteren Verleger (auch Beethovens), oder den Geiger Franz Anton Ries. Wann genau Beethoven seinen Unterricht bei Neefe aufnahm und wie er ablief, ist bis heute ungeklärt. Doch dürfte dessen Einfluss kaum zu überschätzen sein. So vermerkte Beethoven in einem 1792 oder 1793 verfassten, leider nicht original überlieferten Brief an seinen Mentor: »Ich danke Ihnen für Ihren Rath, den Sie mir sehr oft bei dem Weiterkommen in meiner göttlichen Kunst ertheilten. Werde ich einst ein grosser Mann, so haben auch Sie Theil daran.«38 Dass Beethoven aber ebendies, nämlich »ein grosser Mann«, würde, hatte Neefe schon 1783 vorausgesagt, öffentlich, in Carl Friedrich Cramers viel beachtetem Magazin der Musik. Sein Schüler verfüge bereits jetzt, schwärmte er, über ein beachtliches pianistisches Potenzial, ja aus dem jungen »Genie« könne ein »zweyter Wolfgang Amadeus Mozart« werden.39

Nicht allein wegen Neefes gut platzierter Lobpreisung beschleunigte sich die Karriere seines Schützlings. Der Mannheimer Verleger Johann Michael Götz nahm Beethovens vermutlich schon 1782 entstandene Neun Variationen über einen Marsch von Ernst Christoph Dressler WoO 63 in den Katalog auf, ein etwas fades Werk für Klavier solo, aber immerhin das publizistische Debüt des Komponisten.40 Das kommende Jahr hielt für den bald 13-Jährigen eine kleine Sensation bereit. Gemeinsam mit seiner Mutter reiste er nach Rotterdam, um die Schwester seines 1781 verstorbenen Geigenlehrers Franz Rovantini zu besuchen.41