0,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Project Gutenberg

- Sprache: Deutsch

Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 206

Ähnliche

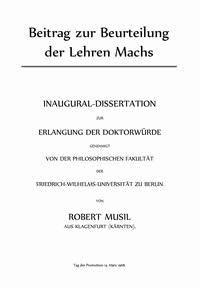

The Project Gutenberg eBook, Beitrag zur Beurteilung der Lehren Machs, by Robert Musil

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook.

Title: Beitrag zur Beurteilung der Lehren Machs

Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde

Author: Robert Musil

Release Date: September 18, 2014 [eBook #46896]

Language: German

Character set encoding: ISO-8859-1

***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK BEITRAG ZUR BEURTEILUNG DER LEHREN MACHS***

E-text prepared by Iris Schröder-Gehring, Jana Srna, Alexander Bauer, and the Online Distributed Proofreading Team (http://www.pgdp.net)

[Seite 1] Beitrag zur Beurteilung der Lehren Machs

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE

GENEHMIGT

VON DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT

DER

FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT ZU BERLIN

VON

ROBERT MUSIL

AUS KLAGENFURT (KÄRNTEN).

Tag der Promotion: 14. März 1908.

[Seite 2] Referenten:

Professor Dr. Paul Stumpf,

Professor Dr. Alois Riehl.

Dissertationenverlag Carl Arnold, Berlin-Wilmersdorf,

Hohenzollerndamm 3.

Preussische Strasse 8.

[Seite 3] Abkürzung der zitierten Buchtitel.

E. d. A.

Die Geschichte und die Wurzel des Satzes der Erhaltung der Arbeit (Prag 1872).

W. L.

Die Prinzipien der Wärmelehre. 2. Aufl. Leipzig 1900.

P. V.

Populärwissenschaftliche Vorlesungen. 3. Aufl. Leipzig 1903.

A. d. E.

Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen. 4. Aufl. Jena 1903.

M.

Die Mechanik in ihrer Entwicklung. 5. Aufl. Leipzig 1904.

E. u. J.

Erkenntnis und Irrtum.

Einleitung. 1. Stellung der Aufgabe.

Das Wort des Naturforschers wiegt schwer, wo immer heute erkenntnistheoretische oder metaphysische Fragen von einer exakten Philosophie geprüft werden. Die Zeiten sind vorbei, wo das Bild der Welt in Urzeugung dem Haupte des Philosophen entsprang. Die Philosophie sucht heute ihr Verhältnis zu der in so weitem Bereiche aufgedeckten Gesetzlichkeit der Natur, ihre Stellungnahme zu dem alten Suchen nach einer richtigen Fassung des Substanzbegriffes und des Begriffs der Kausalität, zu den Beziehungen zwischen Psychischem und Physischem usw. mit Berücksichtigung aller Mittel und Ergebnisse der exakten Forschung neu zu gestalten.

Man kann daraus ermessen, was es bedeutet, wenn nun gerade ein Naturforscher mit der Behauptung auftritt, daß in diesem Streben nach philosophischer Orientierung – (wenigstens in der Gestalt, die es meistens annimmt) – trotz seines Anschlusses an die Naturwissenschaft fast ebenso viele Verkehrtheiten wie philosophische Fragestellungen liegen, und dies ungefähr durch folgende Thesen erhärtet, die eine Wand zwischen der Naturwissenschaft aufzurichten streben, welche die Philosophen meist ihren Untersuchungen zugrunde legen, und der Naturwissenschaft, die wirklich existiert.

1. Alle Naturwissenschaft beschreibt bloß das Geschehene, statt es zu erklären. Zumal sind Naturgesetze nichts weiter als tabellarische Beschreibungen der Tatsachen bezw. mathematische Symbole, die solchen Tabellen äquivalent sind, und naturwissenschaftliche Theorien nichts als Zusammenhänge, in die wir solche Tabellen untereinander setzen; unter dem Gesichtspunkt der Erklärung nichts als umfassendere Unverständlichkeiten anstelle speziellerer. Weder das einzelne Gesetz noch die Theorie sagt mehr als auch die Kenntnis der zugrundeliegenden Erfahrungen für sich schon sagen würde.

2. Wie es überhaupt keine Erklärungen gibt, so gibt es insbesondere keine kausalen. Gäbe es selbst kausale Zusammenhänge, so würde man mit ihrer Hilfe bestenfalls doch nur eine Verkettung der Ereignisse konstatieren, ohne in die Gründe dieser Verkettung blicken zu können. Ueberdies zeigt aber die exakte Naturforschung, daß es selbst kausale Zusammenhänge nicht gibt. Das Suchen nach solchen war in früheren Entwicklungsstadien der Naturwissenschaft aufgenötigt worden, heute hat sie sich bis auf wertlose und hinderliche Reste davon frei gemacht. Ihr wirkliches Ziel ist die Aufstellung funktionaler Beziehungen, welche nicht eine Tatsache als die Ursache einer anderen hinstellen, sondern lediglich die Berechnung einer Tatsache aus einer anderen gestatten, welches Verhältnis durchaus umkehrbar ist.

3. Mit der Kausalität fällt auch ein wesentlicher Teil der Bedeutung der Ding- bezw. Substanzbegriffe dahin, und die philosophische Hoffnung, aus Substanzbegriffen vermittelst der kausalen Beziehungen zwischen den Dingen die Welt der Erfahrung aufzuklären, wird durch den Wegfall der Kausalrelation gewissermaßen mitten entzwei geschnitten.

Aber auch an und für sich sind die Substanzbegriffe der Vernichtung verfallen. Denn was sich von Substanzen aussagen ließe, wäre nur ihr gesetzliches Verhalten; die Gesetze, die dieses ausdrücken sollen, haben sich aber zu lediglich funktionalen Beschreibungen entwickelt, zu dem Ausdruck viel allgemeinerer Beziehungen, aus denen die Substanzbegriffe wie gegenstandslos gewordene Zwischensubstitutionen ausgefallen sind.

4. Indem so die Wissenschaft sich von den früher in ihr gesuchten Zielen abgewendet hat, entbehrt sie doch keineswegs letzter Gesichtspunkte. Alles bisherige wird verständlich und alle falschen Voraussetzungen schwinden, sobald man in der Wissenschaft nicht mehr als ein im Kampf ums Dasein notwendig gewordenes Mittel zur Beherrschung der Tatsachen sieht, d. h. sie dem Entwicklungsgedanken unterstellt. Alle ihre Gesetze, Begriffe und Theorien erscheinen dann als ökonomische Hilfsmittel, uns mit unserer Umgebung in ein praktisch hinreichendes Verhältnis zu setzen. Versteht man diesen ihren Zweck, so versteht man alles, was es an ihrer Existenz überhaupt zu verstehen gibt.

5. Diese Auffassung leistet überdies unschätzbare Dienste, indem sie das verzweifelte Problem des Verhältnisses zwischen Psychischem und Physischem als sinnlos ergibt. Die Vorstellungen von einer Welt der Körper und einer geistigen Welt sind instinktiv entstanden und sind für eine primitive Orientierung auch von praktischem Werte. Als wissenschaftliche Vorstellungen darf man sie aber nicht höher bewerten als andere und darf ihren Zweck nur in ihrer Eignung zu ökonomischer Orientierung suchen. Erfüllen sie diesen nicht mehr, wie jetzt, wo sie zu dem Stande der Wissenschaft nicht mehr passen und so zu einer Quelle der Verwirrungen werden, ist es eine methodische Forderung, sie fallen zu lassen.

6. Dies wird durch die Erkenntnis ermöglicht, daß die funktionalen Beziehungen, die den Gleichungen der Naturwissenschaft zugrunde liegen, ohnedies schon Beziehungen zwischen Empfindungen seien, oder wie Mach dies, um jeden dualistischen Anklang zu vermeiden, nennt, zwischen Elementen.

Ein Zusammenhang von Elementen, wie Rot, Grün, Druck, Bewegung, liegt unseren Vorstellungen von Körpern zugrunde, und nur ein anderer, weit präziserer und fruchtbarerer, aber zwischen prinzipiell ebensolchen Elementen bestehender Zusammenhang ist es, der durch die Naturgesetze ausgedrückt wird.

Unsere wissenschaftliche Orientierung in der Außenwelt besteht also in nichts anderem als in dem Aufsuchen von Gleichungen zwischen Elementen. Dies ist somit das aus der hochentwickelten Physik abstrahierte Ideal der Erkenntnis.

Dann kann aber auch die Psychologie, soferne sie wissenschaftliche Festigkeit anstrebt, nur nach der Aufstellung funktionaler Beziehungen trachten, und ihr Substanzbegriff, das Ich, die Seele, fällt dabei ebenso für die wissenschaftliche Bearbeitung weg, wie es mit dem Begriff einer physischen Substanz geschah. Nun sieht Mach als die psychischen Grund-Elemente, in deren funktionaler Abhängigkeit voneinander das wissenschaftliche Bild des Seelenlebens erfaßt wird, die Empfindungen an. Empfindungen waren aber auch die Elemente des physischen Geschehens: also zeigt sich, daß Physik und Psychologie ein und dasselbe Objekt haben.

Das überhaupt Gegebene sind somit Elemente in mannigfachen Zusammenhängen; indem man auf bestimmte dieser Zusammenhänge achtet, treibt man Physik, indem man auf andere achtet, Psychologie, – das ist aber lediglich ein Unterschied in der Betrachtungsweise, und ein solcher bringt so wenig eine Kluft zwischen Physischem und Psychischem mit sich, wie etwa eine Kluft zwischen den Reaktionen eines Gases besteht, wenn sie sich, je nach dem beachteten Zusammenhange, bald durch das Boyle'sche, bald durch das Mariotte-Gay-Lussac'sche Gesetz ausdrücken lassen.

Auf diesem Punkte hört für eine zu voller geistiger Freiheit gelangte und kritisch scharfe Methodologie der Dualismus auf, als Problem zu existieren, und alle seine Schwierigkeiten erweisen sich als Folgen des unberechtigten Festhaltens an einer primitiven, überholten Fragestellung.

Wir haben hiermit in freier Wiedergabe die bezeichnendsten Leitsätze aus den Schriften des Physikers Ernst Mach dargestellt. Man sieht schon aus dieser vorläufigen Zusammenstellung, daß einzelne Bestandteile dieser Lehre nicht neu sind. Sie finden ihre Verwandtschaft in älteren Schriften sensualistischer und positivistischer Richtung, zumal in den Arbeiten von Condillac und Comte, und bei der Behandlung des Kausal- und Substanzproblems wird man an den Einfluß von Hume erinnert. Das Kennzeichnendste, der Schlüssel zu dem Uebrigen und zugleich das der historischen Situation nach Irritierendste ist aber die, sich auf die genauere Einheit berufende, starke Betonung des methodologischen Standpunktes und die damit zusammenhängende Behauptung, daß Mach mit allen seinen Konsequenzen, so einschneidend sie sind, rein und lediglich auf dem gesicherten Boden der exakten Naturwissenschaft bleibe: „Ich wünsche nur in der Physik einen Standpunkt einzunehmen, den man nicht sofort verlassen muß, wenn man in das Gebiet einer anderen Wissenschaft hinüber blickt“,[1] heißt es an einer Stelle.

Nun ist ja auch diese Berufung auf die Naturwissenschaft sowohl wie die Beschränkung der Erkenntnis auf den Zusammenhang der „Erscheinungen“ ein Charakteristikum der positivistischen Philosophie seit Comtes Tagen. Aber teils schon zur Zeit, als Comtes Hauptwerk erschien (1830—42), teils wenig später, wirkten Faraday, R. Mayer, Joule, Rankine, Clausius, W. Thomson, Krönig, Grassmann, Redtenbacher u. a., deren Ziel ein ganz anderes als das von Comte gesteckte war, und auch heute scheint die Mehrzahl der Physiker nicht vom Positivismus durchdrungen zu sein. (Ein Beweis hierfür ist der Widerstand, den Machs Ansichten gerade auch in diesen Kreisen fanden.) So blieb der Positivismus trotz gelegentlicher Exkurse stets eine mehr philosophische Angelegenheit, und die erkenntnistheoretische Erörterung des Verhältnisses von Subjekt und Objekt blieb seine Hauptfrage, die Verwerfung alles Extramentalen seine Grundposition bis auf Avenarius, Laas, Schuppe, Rehmke und die anderen gleichgerichteten Forscher unserer Tage.

Dadurch aber ist unser Interesse an Mach bestimmt. Denn er, heute wohl der Vertreter des Positivismus, der in die breitesten Kreise wirkt, ist zugleich derjenige, der wirklich (und zwar als Forscher von Bedeutung) von der Naturwissenschaft herkommt, und der – ein Alleingänger (denn das Fühlungsuchen mit der geistigen Verwandtschaft ist spät und spärlich in seinen Werken), dem die Anregungen zu seinen Gedanken hauptsächlich aus seiner Spezialwissenschaft erwachsen sind, – als der erste mit der Behauptung Ernst machte, daß seine (positivistischen) Ueberzeugungen nur durch Uebertragung der in der Naturwissenschaft bewährten Anschauungen gewonnen und nichts als ein Ergebnis der Entwicklung der exakten Forschung seien. Damit löst Mach in seiner Person das ein, was vor ihm, mehr oder weniger, nur behauptet wurde, und gibt dadurch Gelegenheit, dieses blendendste und lockendste Versprechen des Positivismus, daß nämlich nur die Rückständigkeit der Philosophen verkenne, wie sehr die exakte, fruchtbare Wissenschaft längst schon in den Bahnen der positivistischen Philosophie gehe, auf seine Haltbarkeit zu prüfen.

Es wird also unsere Aufgabe sein, uns zu überzeugen, ob Mach zu seinen Behauptungen tatsächlich in logischer Folge von einer richtigen oder wenigstens widerspruchslosen Auffassung der Naturwissenschaft aus gelangt. Dadurch wird gleichzeitig die beunruhigende Erscheinung aufgeklärt, daß ein Naturforscher der an der Naturwissenschaft Halt suchenden gegenwärtigen Philosophie so gänzlich abweisend entgegentritt, daß er mit Bezugnahme auf deren wichtigste Positionen sagen kann: „Ihre (vorliegender Schrift) Tendenz ist vielmehr eine aufklärende oder, um es noch deutlicher zu sagen, eine antimetaphysische“[2] und: „Ich habe getrachtet, eine alte, abgestandene Philosophie aus der Naturwissenschaft zu entfernen“[3].

Eines besonderen Umstandes ist noch zu erwähnen: Machs erkenntnistheoretische und selbst die eigentlichen metaphysischen Ausführungen sind in seinen Schriften nicht in strengem methodischen Gefüge gegeben, sondern tragen einen aphoristischen Charakter und sind mitunter, wie in den Schriften über Mechanik und Wärmelehre, auch bloß gelegentlich eingestreut. Daraus erwächst in erster Linie die Forderung einer systematischen Herauslösung und Zusammenfassung der zu einander gehörenden Gedanken, und ich möchte betonen, daß ich damit auch schon das wesentlichste unserer eigentlichen Aufgabe für geleistet erachte, da ja dann die Begründungszusammenhänge offen liegen und einen ganz anderen Einblick in ihre Tragfähigkeit gestatten, als es möglich ist, solange die einzelnen Gedanken, von einander isoliert, das gewissermaßen verantwortungslose Leben des Aphorismus führen.

Ein anderes Ziel aber als dieses einer möglichst genauen Einsicht in die innere Festigkeit der Machschen Darlegungen wird hier nicht angestrebt. Wollte man statt der Stringenz ihrer Begründung die Richtigkeit der Resultate selbst erwägen, so wäre dazu eine erkenntnistheoretische Arbeit auf weit umfassenderer Grundlage nötig. Zu einer solchen soll diese Schrift nur ein Beitrag sein, der sich nach Tunlichkeit aller Stellungnahme dort enthält, wo eine solche die Begründung durch persönliche Ansichten erfordern würde, und sich darauf beschränkt, in immanenter Kritik nachzuweisen, daß in den Darlegungen Machs, trotz ihrer zahlreichen Vorzüge, doch so viele Widersprüche oder wenigstens Unklarheiten enthalten sind, daß es nicht möglich ist, ihnen eine entscheidende Bedeutung zuzuerkennen.

2. Die erkenntnispsychologische und ökonomische Betrachtungsweise.

Der aphoristische Charakter von Machs Schriften bringt mit sich, daß manche seiner Aussprüche, je nach dem Zusammenhang, in den man sie stellt, verschieden zu beurteilen sind, so daß manchmal dieselben Aeußerungen unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert werden müssen.

Wir beginnen mit dem in der Einleitung unter 4) erwähnten Gesichtspunkte Machs, die Wissenschaft als eine Erscheinung ökonomischer Anpassung anzusehen, welcher Gesichtspunkt überdies eng mit einer erkenntnispsychologischen Betrachtungsweise zusammenhängt.

Diese Art, die Erkenntnis zu betrachten, ist wichtig; sie gibt Machs Ausführungen gewissermaßen von vornherein einen scharfen Reiz; sie berührt sich auch mit bekannten skeptischen Strömungen der neueren Zeit und ist durch all dies geeignet, zu allererst den Blick auf sich zu ziehen und festzuhalten. Es ist daher für uns von Wichtigkeit, festzustellen, ob ihre erkenntnistheoretische Bedeutung dem entspricht, und ich glaube, es läßt sich ohne weiteres sehen, daß dies nicht der Fall ist. Man kann dann sehr wohl mit großem Interesse Machs eigentümliche, plastische und belebende Art, das Werden und Wesen der Naturwissenschaft zu betrachten, verfolgen, ohne sich versucht zu fühlen, anzunehmen, daß mit dieser Auffassung schon irgendwie gegen die Ergebnisse der von Mach bekämpften Erkenntnistheorie und Metaphysik entschieden sei; mit anderen Worten: die Erfolge einer biologisch-psychologischen Betrachtungsweise beweisen gar nichts für das Uebrige.

Grundlegend für diese Betrachtungsweise ist die Annahme, – eben die wir noch in weiteren Zusammenhängen untersuchen werden, – daß nur die Kenntnis der Tatsachen für den Physiker Wert habe, daß sie das wesentliche Ziel seiner Wissenschaft ausmache und alles übrige nur ein intellektueller Umweg zu ihrer Gewinnung und Darstellung sei.[4] So heißt es: „Wenn uns alle einzelnen Tatsachen unmittelbar zugänglich wären, so wie wir nach der Kenntnis derselben verlangen, so wäre nie eine Wissenschaft entstanden. Nur weil das Gedächtnis des Einzelnen ein beschränktes ist, muß das Material geordnet werden.“[5] Diese Ordnung ist das Ziel der Wissenschaft.[6] Ursprünglich ist dieses Ziel rein praktisch im Laufe der Entwicklung erwachsen dann auch spezifisch theoretische Interessen, doch lassen auch sie sich auf praktische reduzieren und als ein bloßer Umweg zu deren Erreichung auffassen. „Wir können jedes wissenschaftliche Interesse als ein mittelbares biologisches Interesse auffassen“, heißt es an einer anderen Stelle.[7]

Dieses starke Betonen der praktischen Aufgabe der Wissenschaft ergibt sich dabei als eine direkte Folge dessen, daß Mach die Wissenschaft, wie überhaupt die ganze Tätigkeit des Menschen, unter den Gesichtspunkt der Selbsterhaltung[8] stellt, nicht anders wie die des niedersten Organismus: „Die gesamten Lebensvorgänge des Individuums sind Reaktionen im Interesse der Lebenserhaltung, und die Wandlungen im Vorstellungsleben sind nur ein Teil der ersteren.“[9] Wendet man aber einmal den allgemeinen Entwicklungsgedanken auf die Wissenschaft an,[10] so folgt daraus von selbst, daß die Wissenschaft unter die Gesichtspunkte der Kontinuität und der Oekonomie gehört, da diese beiden ja integrierende Bestandteile der Entwicklungslehre sind; andererseits ist die Anwendbarkeit dieser Gesichtspunkte auf das Denken selbst wieder rückwirkend ein Beweis für die Berechtigung, die Entwicklungslehre hier hereinzuziehen.

Was das erstere betrifft, ist es für die Entwicklungslehre charakteristisch, daß sie die Eigenschaften und Reaktionen der Lebewesen aus einer selektiven Anpassung an die Vorgänge in der Umgebungswelt heraus zu begreifen sucht. Dabei erweist es sich als eine Erfahrungstatsache, daß diese Anpassung kontinuierlich und ökonomisch erfolgt, d. h. daß einmal vorhandene Eigenschaften unter neuen Lebensbedingungen nicht einfach abgeworfen und durch andere ersetzt werden, sondern vielmehr einer allmählichen Umbildung unterliegen, welche sich zudem, ökonomischer Weise, nicht weiter erstreckt, als unbedingt nötig ist.[11] Was aber das Zweite betrifft, so ist zu sagen, daß Machs Arbeit fast in ihrer Gesamtheit gerade dafür einen Nachweis zu liefern trachtet, daß diese zuletzt entwickelten Konsequenzen der Entwicklungslehre sich bei Betrachtung des wissenschaftlichen Denkens und seines Werdens tatsächlich erfüllt finden.

Das Wichtigste lautet zusammengefaßt:

1. Das Bewußtseinsleben hat schon seiner Entstehung nach die Rolle eines ökonomischen Instruments: Fordert nämlich die Selbsterhaltung die Anpassung der Reaktionen eines Lebewesens an die Vorgänge der Außenwelt, so kommt es bei einer gewissen Kompliziertheit der Lebensbedingungen dahin, daß die Mannigfaltigkeit des Tatsächlichen weit größer wird, als die Zahl der biologisch wichtigen Reaktionen, so daß ohne Berücksichtigung noch bestehender Unterschiede auf eine ganze Gruppe bloß verwandter Tatsachen in einer Weise reagiert wird; reicht diese undifferenzierte Reaktion für die praktischen Bedürfnisse eben noch hin, so trägt der ganze Vorgang den Charakter der Sparsamkeit und Oekonomie. Dem Bilde dieses Vorganges entsprechen aber die ersten Anfänge des Begriffslebens. Es beginnt damit, daß die Tatsachen „gleicher Reaktion“ unter eine Vorstellung gefaßt werden, mit einem Zeichen verknüpft werden, wobei das Bewußtsein den Typus eines nicht sehr vollkommenen physikalischen Apparates trägt, der auf die Vorgänge der Außenwelt nur in einem beschränkten Spielraum und nach wenigen Richtungen antwortet.[12]

2. Das Bewußtsein trägt auch seiner weiteren Funktion nach den Charakter eines ökonomischen Instruments: denn hat es einmal einen gewissen Bestand an Vorstellungen erworben und treten ihm dann neue Tatsachen entgegen, so bildet es nicht auch neue Vorstellungen aus, sondern paßt die bereits vorhandenen den neuen Aufgaben an. Und zwar bildet es sie dabei mit einem möglichst geringen Aufwande um, indem es die ursprünglichen Gedanken auch weiterhin festhält und nur um ein Mindestmaß modifiziert, so viel gerade nötig ist, um auch den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Ein solches Verhalten nennt Mach dem Prinzip der Kontinuität oder auch der Permanenz und zureichenden Differenzierung entsprechend.[13]

Dabei unterscheidet Mach: a) die Anpassung der Gedanken an die Tatsachen, von der bisher die Rede war; er spricht von ihr speziell als von einem Abbilden und Vorbilden der Tatsachen in Gedanken. Denn diese ermöglicht uns erst die hinreichende Anpassung, das erhaltungsgemäße Verhältnis zur Umgebung; „um uns mit unserer Umgebung in irgend ein Verhältnis zu setzen, bedürfen wir eben eines Weltbildes,“ sagt Mach.[14] b) Die Anpassung der Gedanken aneinander: „Die Vorstellungen passen sich zwar den Tatsachen so an, daß sie ein den biologischen Bedürfnissen entsprechendes, hinreichend genaues Abbild der ersteren darstellen,“[15] aber „natürlich reicht die Genauigkeit der Abbildung nicht weiter als die augenblicklichen Interessen und Umstände es forderten, unter welchen dieselbe stattfand. Da aber diese Interessen und Umstände von Fall zu Fall wechseln, so stimmen die Anpassungsergebnisse verschiedener Umstände nicht genau untereinander überein. Das biologische Interesse treibt nun wieder zur Korrektur verschiedener Abbildungsergebnisse durcheinander, zu dem bestmöglichsten Ausgleich der Abweichungen.“[16] Anpassung der Gedanken aneinander ist also die weitere Aufgabe, welche das Denken zu seiner vollen Befriedigung lösen muß, und auch, „diese Forderung wird erfüllt durch Vereinigung des Prinzips der Permanenz mit jenem der zureichenden Differenzierung der Vorstellungen.“[17]

3. Ist das bisher skizzierte Verhalten im allgemeinen der Typus des menschlichen Denkens, so muß daraus schon die Anwendbarkeit der Prinzipien der Oekonomie und der Kontinuität auch auf die Wissenschaft folgen. Trotzdem wird Mach nicht müde, gerade diesen wichtigsten Punkt durch immer wiederholte Hinweise zu stützen, von denen wir einige charakteristische Beispiele wiedergeben wollen.

a) Auch das wissenschaftliche Denken zeigt den Typus der Oekonomie und der Kontinuität. So denkt sich Newton die Planeten als geworfene Körper und modifiziert bloß die konstante Schwere zur von der Entfernung abhängigen Gravitation;[18] Fourier bildet eine Theorie der Wärmeströmung aus, indem er eine Theorie der Saitenschwingungen für seine Zwecke modifiziert; seiner Theorie wird dann eine Theorie der Diffusion nachgebildet usw.[19] So hatte man die Vorstellung einer geradlinigen Fortpflanzung des Lichtes angenommen, als man die Beugung und Brechung entdeckte; man hielt die ursprüngliche Vorstellung fest und erweiterte sie durch die Annahme eines Brechungsexponenten; diese wiederum mußte man durch die Annahme besondern, daß für jede Farbe ein eigner Brechungsexponent nötig sei. So wußte man, daß Licht zu Licht gefügt die Helligkeit vergrößere, als man plötzlich einen Fall der Verdunkelung bemerkte usw. „Schließlich erkennt man aber in der überwältigenden Mannigfaltigkeit der Lichterscheinungen überall die Tatsache der räumlichen und zeitlichen Periodizität des Lichtes und dessen von dem Stoffe und der Periode abhängige Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Dieses Ziel, ein Gebiet mit dem geringsten Aufwand zu überschauen und alle Tatsachen durch einen Gedankenprozeß nachzubilden, kann mit vollem Recht ein ökonomisches genannt werden.“[20] Ueberhaupt entspricht das wissenschaftliche Fortschreiten durch Hypothesenbildung in seiner Gesamtheit dem Typus der Kontinuität und ist ökonomisch. Denn Hypothesen werden zunächst immer aus dem augenblicklichen Vorrat an bekannten Erfahrungen hergenommen, ihre deduktiven Folgen werden dann mit der neuen Tatsache verglichen und endlich wird die Hypothese dem Ergebnis dieses Vergleiches entsprechend modifiziert.[21]

b) Alle Hilfsmittel der Naturforschung dienen ihrer Oekonomie. Vor allem die mathematischen, deren Fruchtbarkeit „auf der größten Sparsamkeit der Denkoperationen“ beruht.[22] Aber auch alle heuristischen Methoden. Ihre Grundmethode ist die der Veränderung.[23] „Die Methode der Veränderung führt uns gleichartige Fälle von Tatsachen vor, welche teilweise gemeinschaftliche, teilweise verschiedene Bestandteile enthalten. Nur bei der Vergleichung verschiedener Fälle der Lichtbrechung mit wechselnden Einfallswinkeln kann das Gemeinsame, die Konstanz des Brechungsexponenten hervortreten, und nur bei Vergleichung der Brechung verschiedener Farben kann auch der Unterschied, die Ungleichheit der Brechungsexponenten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die durch die Veränderung bedingte Vergleichung leitet die Aufmerksamkeit zu den höchsten Abstraktionen und zu den feinsten Distinktionen zugleich.“[24] Dadurch, daß die Vergleichung[25] den Kern alles induktiven Verfahrens[26], zumal den des Experimentes bildet, arbeitet diese ganze Methodik auf Kontinuität hin, denn die Vergleichung bezweckt ja nur, das Neue als aus den, eventuell modifizierten, Bestandteilen des Alten bestehend zu erkennen, und ist in demselben Sinne ökonomisch, wie er von der Hypothesenbildung vorhin konstatiert wurde.

c) Die Resultate der Naturforschung, Begriff, Gesetz, Theorie, entsprechen der Oekonomie und der Kontinuität. – Naturgesetze haben die ökonomische Aufgabe, die Kenntnis bloßer Einzeltatsachen zu ersparen.[27] Diese müßte man sich in jedem individuellen Falle merken, das Gesetz verknüpft typische Fälle durch einen Gedanken. Wenn gewisse Bedingungen gegeben sind, ist die Erwartung durch das Gesetz geregelt und eingeschränkt[28], das Gesetz fungiert als ein Schema, in das man nur die speziellen Bedingungen einzusetzen braucht; indem man ein Gesetz als den Spezialfall eines allgemeineren Gesetzes erkennt, ersetzt man ein Schema durch ein noch umfassenderes;[29] indem man sich nur ein solches zu merken braucht, ist das Gedächtnis entlastet und hat eine Anweisung, die ganze Mannigfaltigkeit speziellerer Gesetze und einzelner Tatsachen daraus abzuleiten. Und was vom Gesetze gesagt ist, gilt auch vom Begriff. Der naturwissenschaftlich präzisierte Begriff enthält fertige Arbeit ökonomisch in sich verdichtet,[30] in seine Definition werden die in Betracht kommenden Merkmale aufgenommen, und da sie gesetzlich aneinandergeknüpft sind, genügt die Angabe eines einzigen von diagnostischer Bedeutung, um den ganzen Komplex zu repräsentieren; man kann also sagen: „Alle physikalischen Gesetze und Begriffe sind gekürzte Anweisungen, die oft selbst wieder andere Anweisungen eingeschlossen enthalten, auf ökonomisch geordnete, zum Gebrauch bereit liegende Erfahrungen,“[31] und die ganze „rätselhafte Macht der Wissenschaft“ liegt in dieser ökonomischen Ordnung.[32]

Gleichzeitig entsprechen diese Gebilde aber auch dem Bedürfnis der Permanenz. Denn in ihnen, – in den beständigen Gesetzen und Gleichungen wie in den festen Merkmalen des Begriffs, – sucht das Denken die Vorstellungen zu erfassen, die bei allem Wandel im einzelnen bleibend festgehalten werden können und ohne die die Veränderung zusammenhanglos und unfaßbar wäre.[33]

Stellungnahme: Soweit wir ohne Vermengung mit speziellen Gedankengängen, die später gesondert untersucht werden sollen, zu diesen Ausführungen Stellung nehmen können, ist folgendes zu sagen:

Eine solche entwicklungsgeschichtliche, erkenntnispsychologische und denkökonomische Betrachtungsweise kann in erkenntnistheoretischer Hinsicht indifferent oder skeptisch sein. Ich nenne sie indifferent, solange sie bloß eine Betrachtungsweise neben der eigentlich erkenntnistheoretischen Untersuchung der Gründe und Kriterien der Erkenntnis sein will; ich würde sie skeptisch nennen, sobald behauptet wird, daß diese zweite Untersuchung aus irgend einem Grunde undurchführbar sei und was Erkenntnis ist, nur nach ökonomischen Gesichtspunkten oder aus biologischen und psychologischen Gründen entschieden werden könne. In dem bisherigen liegen nun Keime zu beiden Auffassungen:

a) Zur Indifferenz der Prinzipien; was schon daraus hervorgeht, daß man diesen anregenden Betrachtungen zustimmen kann, wenn man dadurch auch die Aufgaben der Erkenntnistheorie nicht für erledigt, vielleicht nicht einmal für berührt ansieht. Der Unterschied läßt sich schon durch die Fragestellung ausdrücken. Soweit man derartiges nämlich in solcher Allgemeinheit überhaupt wird sagen wollen, ist zuzugeben, daß alles Denken, richtiges

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: