10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schöffling & Co.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

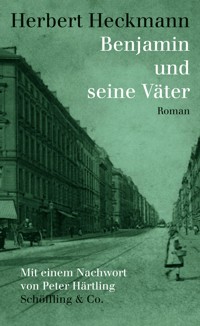

"Benjamin Weis erblickt 1919 in Frankfurt als Sohn der ledigen Kanzleigehilfin Anna das Licht der Welt, vom Vater fehlt jede Spur. Der Anwalt Fritz Bernoulli nimmt sich der jungen Familie an, stellt Wohnung und Unterhalt zur Verfügung. So wächst Benjamin trotz der widrigen Umstände behütet in der Bergerstraße heran. Er taucht ein in die Welt von Don Quijote und Robinson Crusoe und erlebt mit seinen Freunden kleine und große Abenteuer. Doch da seine Mutter auf seine Fragen nach dem Vater ausweichend mit Märchen antwortet, muss sich Benjamin eben selbst immer neue Väter erfinden. Heckmann zeichnet ein Panorama der zwanziger und dreißiger Jahre in Deutschland aus der Perspektive eines Kindes, das sich auf viele Dinge keinen Reim machen kann. Warum sein Ziehvater als Vaterlandsverräter beschimpft wird, warum niemand einschreitet, als ein angeblicher Kommunist auf der Straße zusammengeschlagen wird, warum sein jüdischer Freund nach Amerika auswandern muss, auf diese Fragen erhält der jugendliche Benjamin immer noch keine Antworten. Und so lautet sein Fazit: "Ich scheiße auf alle Väter, die uns ein solches Leben eingebrockt haben."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 539

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Inhalt

[Cover]

Titel

Die Umstände, auf die Welt zu kommen und darin zu bleiben

Einige Daten über einen dicken Mann

Was erwartest du, Friedrich?

Lachen

Die Neugier

Die Trompete von Jericho

Gerümpel

Auswüchse der Phantasie

Ein Wort wird entdeckt

Ähnlichkeiten

Windmühlen

Vor dem General

Die Gesichter des Vaters

Die Fotografie

Die Vaterschaft

Im Schatten des Don Quijote

Taten einer Wünschelrute

Seiltanz und schließlich der Elefant

In der Luft

Warzen zur Katze

Wetten, daß ich weiter springe

Ein Atheist

Frische Luft

Apologie des Bettes

Der Absender

Der Weg zum Bahnhof

Neuanfänge. Jonas besucht Ämter

Das grausame Spiel

Einzug in ein Zimmer

Das Labyrinth

Gründe für den Altruismus

Gespräche

Pfefferkuchen

Das Experiment

Die Geburtswehen eines Jahres

Die Störung

Die Zinnsoldaten

Der Klassenaufsatz

Blutsbrüderschaft

Der Umzug

Epilog

Peter Härtling Heckmanns Benjamin

Autorenporträt

Über das Buch

Impressum

Benjamin und seine Väter

Die Umstände, auf die Welt zu kommen und darin zu bleiben

»Wie soll das Kind heißen?«, fragte der Standesbeamte.

»Benjamin, Benjamin Weis«, erwiderte der hochgewachsene Mann im schwarzen Mantel und winkte mit einem Stoß von Papieren. Ehe der Standesbeamte die Feder in die Tinte tauchte, runzelte er die Stirn.

»Benjamin? Ist das ein christlicher Name?«

»Schreiben Sie Benjamin«, sagte der Mann mit den Papieren und verlagerte sein erhebliches Gewicht vom rechten auf den linken Fuß. Der Standesbeamte zögerte noch.

»Es gibt doch bei Gott genug christliche deutsche Namen.«

»Schreiben Sie Benjamin.« Der Mann klopfte mit dem Fingerknöchel auf den Tisch und begann den Namen zu buchstabieren. Der Beamte stieß die Feder in das Tintenfaß, beschrieb in der Luft einige Kreise und setzte sie dann wuchtig auf das Papier. Der Punkt, den er hinter den Namen setzte, wuchs zu einem Klecks, der unter dem Löschblatt sich noch weiter ausdehnte.

»Sind Sie der Vater?«, fragte der Beamte und schaute auf, mit den Augen über die Brillengläser schielend. An der Wand ihm gegenüber hing noch immer ein Bild des Kaisers. Darunter ein Kalender, der den 16. März 1919 ankündigte.

»Nein, aber ich wäre es gern.«

»Wo steckt der Vater?«

»Das weiß ich nicht.« Der Mann im schwarzen Mantel, mit dem Papierbündel in der Hand, betrachtete ungeduldig die Gegenstände im Zimmer, den Aktenschrank, aus dem eine Schublade herausragte, den blankgewetzten Stuhl, auf dem eine unübersehbare Zahl von Vätern gesessen haben mochte, um stolz die ersten Daten ihrer Sprößlinge anzumelden.

»Wie heißt der Vater?«

»Die Mutter ist nicht verehelicht.«

Der Beamte legte den Federhalter auf die grüne Unterlage des Schreibtisches, griff nach einem roteingebundenen Buch, blätterte wichtigtuerisch, glitt mit seinem breitkuppigen Finger die Zeilen entlang, seufzte, steckte dann mit unverhohlenem Abscheu die Feder erneut ins Tintenfaß und trug mit gemäßigtem Schwung die weiteren Daten ein.

»Was haben Sie mit der Sache zu tun?«, fragte er und lehnte sich in dem Stuhl zurück, aber der Mann hatte die Papiere schon sorgfältig zusammengefaltet, den schwarzen Hut tief in die Stirn gezogen und war enteilt, die Türe einen Spalt offenlassend.

In Versailles verhandelte man über den Frieden. Die Idealisten irrten sich über die deutschen Möglichkeiten zu schlechter Stunde und verlangten zuviel. Zeitungsverkäufer schrien die Schlagzeilen über die Straße, ihre Stimmen schluckte der Regen. Die Skeptiker gaben ihr Geld für das Wenige aus, was es noch gab.

Der Mann in dem schwarzen Mantel eilte, den Kragen hochgestellt, um Pfützen tänzelnd, durch die Straßen. An einem Blumenstand, hinter dem eine dickvermummte Frau fror, kaufte er einen dürftigen Strauß Tulpen, die vor Kälte die Köpfe hängen ließen. Von der Hutkrempe tropfte dem Mann das Wasser auf den Mantel. Soldaten ohne Achselklappen und Manschetten gingen in lächerlicher Geradheit vorüber. Ihre Arme schlenkerten grußbereit. Vor den Lebensmittelgeschäften drängten sich Menschen. Manche hatten Papiermützen über den Kopf gestülpt, die der Regen langsam durchweichte. Der Mann hatte es eilig. Als er durch die Eingangspforte des Marienkrankenhauses trat, spürte er Nässe auf seinen Schultern. Er schüttelte sich, hob die Blumen hoch und ging durch den langen Korridor, klopfte vorsichtig an eine Tür, lauschte und trat, nachdem er mit dem Hut gegen den Mantel geschlagen hatte, in das Zimmer.

»Ich habe ihn angemeldet«, sagte er, knöpfte den Mantel auf, setzte sich mit gespielter Erschöpfung auf den Stuhl neben dem Bett und faßte nach der Hand der jungen Frau, die, mit einigen Kissen im Rücken, aufgereckt im Bett saß und die ganze Zeit schon auf die Tür gestarrt zu haben schien.

»Ich danke dir«, flüsterte sie und schälte die kümmerlichen Blumen aus dem nassen Papier, hielt sie einen Augenblick vor sich hin und stellte sie dann in die Vase. Sie tat es langsam, als wolle sie dem Gespräch entfliehen. Dann aber fragte sie, ohne aufzuschauen: »Hast du ihn schon gesehen?«

Von seinem Mantel tropfte Wasser auf den Fußboden. Ein wenig lauter und bestimmter fuhr sie fort: »Er wiegt siebeneinhalb Pfund und sieht seinem Vater ähnlich.«

Der Mann verschränkte seine Hände. Seine Knie berührten die Bettkante. Auf dem Tischchen lagen Bücher, in einem Schälchen schimmerte ein frischgeschälter Apfel.

Plötzlich wurde die Türe aufgerissen, und eine Nonne trat, ein kleines Bündel in den Armen, in das Zimmer. Der Mann sprang auf und schob den Stuhl hastig zur Seite. Die Nonne wickelte ihre rechte Hand aus dem Bündel und streckte sie dem Mann entgegen, der nicht wagte, sich von der Stelle zu rühren. Er versuchte auf den Zehenspitzen stehend in das Bündel zu spähen.

»Ich gratuliere zu dem prächtigen Sohn.«

Der Mann trat zurück.

»Leider bin ich es nicht.« Die Nonne errötete und hob die Hand wieder unter das Bündel, daß die kugelig vorgebaute Stirn des Kindes sichtbar wurde, die stumpfgeformte Nase zitterte fast unmerklich. Runzeln und Fältchen umlagerten die Augenhöhlen. Die Haut hatte eine tiefbraune lederne Farbe. Ein kleines, violettes Fäustchen kroch zwischen den Tüchern hervor und drohte, so daß der Mann mit dem aufklaffenden Mantel in die Hände klatschte:

»Kaum in der Welt und schon ein Kritiker.«

Die Nonne legte das Bündel der Frau an die rechte Seite, strich die Bettdecke glatt und verließ, die Hände in ihrer Kutte verbergend, das Zimmer. Der Mann betrachtete den schmalen, mit schwarzen Haaren spärlich bewachsenen Kopf. Das Mündchen stand daumenbreit offen und bebte. Gerade in dem Augenblick, als die Mutter sich über das Kind beugte, um den Kopf vollends aus den Spitzendeckchen herauszuschälen, lief eine zornige Röte über die faltige Haut, und ein piepsiges Geschrei ertönte. Der Mann knöpfte den Mantel zu und zitierte nahezu feierlich:

Sum natus lacrymans, lacrymans moriorque, peregi.

In lacrymis vitae tempora longa meae.

O genus humanum miserum et lacrymabile.

»Was ist das für ein lustiges Lied?«, fragte sie und hob das Kind an ihre Brust. Anstelle einer Antwort stülpte er seinen Hut über den Kopf und machte schnell das Zeichen des Kreuzes. Sein breites, neugieriges Gesicht, bärenhaft in seinen Rundungen, wurde von einem Niesen nach unten gezerrt.

»Mach die Augen zu!«, sagte sie und öffnete ihre Jacke. Als er die Türklinke niederdrückte, hörte er Schmatzen. Er schaute belustigt über die Schulter, wobei er seinen Mantel hochraffte. »Er hat einen Durst wie du«, rief sie ihm nach.

»Nur daß ich …«, sagte er und beendete den Satz erst, als die Tür ins Schloß fiel.

Durch den Gang wehte ein süßlicher Duft. In einem Wartezimmer saßen zwei magere Männer, die ihre Unruhe voreinander verbargen. Ein Mann in einer Uniform, der genießerisch an der Heizung lehnte, einen zerrissenen Rucksack zwischen seinen gamaschierten Füßen, wurde gerade von einem Arzt aufgefordert, das Haus schleunigst zu verlassen. Schimpfend und jammernd taumelte der Soldat aus dem Zimmer und warf den Rucksack über den Rücken.

»Drei Tage schon hockt er hier herum und sagt, er werde Vater. Eine Flasche Schnaps hat er getrunken, die Nonnen beschimpft, durch die Gänge gebrüllt, daß sein Sohn etwas Ordentliches werde, ein Lügner ist er, ein Simulant.«

Der Arzt sah entschuldigend in die großen, suchenden Augen des Mannes, der zum Ausgang strebte. »Ich bin so frei und begleite Sie«, sagte der Soldat. Seine Stiefel knirschten auf dem Boden. Den Arzt würdigte er mit keinem Blick. Sein bunt zusammengeflickter Mantel reichte ihm bis an die Waden.

»Sie sind glücklicher Vater, wie ich sehe. Nehmen Sie den Glückwunsch eines alten Kriegers an. Ich bin auch Vater. Jedesmal wenn ich etwas anfange, gibt es einen Sohn. Enthaltsam muß man sein, dann gibt’s einen Sohn. Das sagt Ihnen jeder, der etwas von dem Geschäft versteht.«

Der Mann ließ den Soldaten reden, der kaum mit ihm Schritt halten konnte, blieb aber dann, als sie in den Regen kamen, stehen und nestelte ein Geldstück aus der Tasche.

»Trinken Sie das auf mein Wohl.« Der Soldat salutierte glücklich. Sein Schnurrbärtchen über den dünnen Lippen war sehr beweglich.

Das Wasser lief gurgelnd in die Kanallöcher. Die Hauswände glänzten naßschwarz.

Der Mann war glücklich, daß man ihn für den Vater gehalten hatte. Am liebsten hätte er sein ganzes Geld über die Straße ausgeschüttet.

»Ich ein Vater?«, dachte er und versuchte sich vorzustellen, wie er mit dem kleinen, siebeneinhalb Pfund schweren Kerl in Verbindung kommen könne. Er feixte, grimassierte, zwinkerte. »Nein, ich werde so still sein, wie ich eben kann«, sagte er sich und trat sehr sanft auf.

Er ging nicht sofort nach Hause, sondern wanderte ziellos umher. Unter dem Regen schmolz sein Hut zu einem nassen Klumpen, die regnerische Gräue der Straße bedrückte ihn.

Was war alles geschehen?

An einem Nachmittag im August des letzten Jahres hatte sie ihm ohne Umschweife verkündet: »Ich bekomme ein Kind, und er ist auf und davon, ohne etwas davon zu wissen.« Sie war eine Art Aushilfe in seinem Anwaltsbüro, ein neunzehnjähriges Mädchen, das gern lachte und sich die Haare hochsteckte, so daß ihr schmales Gesicht noch feiner wirkte. Inmitten der Akten und Papiere kämpfte sie verzweifelt um Ordnung – und jeden Morgen, nachdem sie ihr Gesicht im Spiegel abgeschätzt hatte, ging sie mit Elan an die Arbeit und verschwand in einem Wust raschelnder Papiere, um am Nachmittag erneut vor den Spiegel zu treten, aus dem sie ein erschöpftes Gesicht anstarrte. So kam es, daß sie einen jungen Mann in ihrer Verlassenheit zu lieben begann, der sie auch zu lieben vorgab, sie verführte und nicht mehr liebte.

Ein Allerweltsfall.

Sie schrie an diesem Nachmittag, die Hände ineinander verknotend: »Ich will nicht mehr leben.« Ihr hochgestecktes Haar drohte einzustürzen. Über die Schläfen hingen einige verwehte Härchen. Das zarte, durchsichtige, helle Blaugrau der Iris war von gelben Flecken umlagert. Während er beschwichtigend auf sie einsprach, mußte er feststellen, wie wenig triftige Gründe es gibt, um am Leben zu bleiben. Sie hörte ihm unbewegt zu, zerzupfte die Spitzen des Taschentuchs, zog sich dann in ihr grünes Zimmer zurück und verschanzte sich dort mit Einsamkeit, belagert von den Akten.

Als sie ihren Zustand ihrem Vater beichtete, wollte dieser auf der Stelle dem verschwundenen Vater nachreisen. »Wo der Kerl auch steckt, ich werde ihn finden.«

»Er ist noch ein halbes Kind«, sagte sie leise und lächelte. »Ein halbes Kind und hat ein Kind. Gott sei es geklagt. Habe ich das um dich verdient?« Der Vater schlug die Faust auf den Tisch, daß das Geschirr schepperte, und schrie, er wolle sie nie mehr sehen. Er zahlte ihr das Erbe wortlos aus und umgab sich dabei mit nüchternen Zahlen. Die Mutter weinte hilflos. Ihre Tochter hielt den Mund geschlossen und sagte nichts. Sie fuhr mit ein paar Habseligkeiten: Nippes aus ihrer Jugend, Puppen, Papierblumen und einigen Büchern zurück nach Frankfurt. Hanau, wo sie aufwuchs, das efeuumwobene Haus am Main sah sie nie mehr. Die Szenerie ihrer Kindheit, die blankgebohnerten, herbstbraunen Zimmer, die dämmerige Goldschmiede, in der ihr Vater hauste, mit den langstieligen Lämpchen und den überraschenden Lichtschächten, die steilen Treppen, an den Wänden die grimassierenden, ausgestopften Tierköpfe, die Küche, in der sie inmitten der Garde von blinkenden Zubern, Löffeln und Töpfen das Kochen lernte, all das verschwand hinter einem riesigen, undurchsichtigen Vorhang.

Die einzige Rettung war jetzt nur noch Fritz Bernoulli, der sie in seiner leiblichen Fülle und seinen Redensarten an den Propheten Jonas erinnerte: Dabei vereinte sie jedoch den Walfisch und sein prophetisches Opfer. Dieser Jonas nämlich, dem sie ihr Unglück zuerst offenbarte, hatte die Gabe des richtigen Wortes. »Ein Kind ist die beste Gesellschaft«, sagte er. Sie faßte Mut. Ihr Leib dehnte sich, so daß sie ihre Bewegungen zügeln mußte. Am Ende des Jahres spürte sie sehr deutlich Faustschläge und Fußtritte in ihrem Innern. Sie lachte und hielt sich am Tisch fest. Jonas hatte ihr eine Wohnung in der Bergerstraße 57 verschafft. Es war sein eigenes Haus, ein anderes besaß er im Kettenhofweg. Die ersten Wochen schauten sie die Hausbewohner mißtrauisch an, schließlich, als man ein durch den Krieg bewirktes tragisches Geschick vermutete, grüßte man sie ehrerbietig.

Am 16. März 1919, zu einer trostlosen Zeit, morgens um 6 Uhr 37, entließ sie aus der gütigen Dunkelheit einen gesunden Jungen in die dämmerige, verregnete Welt. Er schrie, wie es sich gebührte, vielleicht ein wenig lauter als das bei einem Jungen gewöhnlich der Fall ist. Das seien besonders diejenigen, in deren Geburtsstunde Venus in einem männlichen Zeichen des Tierkreises sowie mit Saturn in Konjunktion stünden, erklärte Jonas später, der alles über diese Geburt wissen wollte. Auch überredete er sie nach heftigen Debatten, sie solle den Jungen Benjamin nennen, nach Benjamin Franklin.

Wohl sei dieser das sechzehnte Kind gewesen und habe so den Namen wirklich verdient, aber wichtiger als das sei doch die Tatsache, daß er den Blitzableiter und den elektrischen Drachen erfunden habe.

Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis.

»Gut«, sagte sie, »soll er Benjamin heißen.«

Jonas rieb sich zufrieden die Hände. In seiner Jugend hatte er eine etwas biedere Biographie Benjamin Franklins gelesen und sich sehnlichst gewünscht, Benjamin zu heißen. »Den Blitzableiter erfinden und dann noch Politiker sein!« Für Jonas war das damals der Inbegriff eines Mannes.

Das war alles wie am Schnürchen geschehen. Benjamin war geboren.

Jonas befand sich auf dem Heimweg. Nasse Dämmerung spann ihre dichten Fäden von Haus zu Haus. Das Licht der Gaslaternen schimmerte in Spiralen und Kreisen durch den sprühenden Regen, klebte sich für kurze Augenblicke an die Passanten fest und kroch dann bleiern über den Asphalt. Es war die Zeit, da die Läden geschlossen wurden. Nur noch einige Türen standen weit auf. Es waren jene Läden, die man am Tage gewöhnlich übersieht, hinter deren Theken meist gutmütige Verkäufer, den Kopf auf die Hände gestützt, stehen. Verlief man sich in einen dieser Läden, traten sie dienstfertig und übereifrig hinter der Theke hervor und zeigten das wenige, was sie noch hatten, mit übertriebenen Worten. Was gab es schon? Die Schubladen, Gestelle und Magazine waren leer, aber noch immer schwelgten die Verkäufer in Erinnerungen des Überflusses, noch immer redeten sie mit zahlengespickter Eloquenz von der Qualität ihrer längst verkauften Waren.

Jonas hörte ihre heiseren Stimmen, ihre Werbungen und Lobpreisungen. Er beschleunigte seine Schritte: in Gedanken die sinnlos verschwendeten Reichtümer für Benjamin aufkaufend. »Drei von dem und drei von dem!«

Noch immer dauerte das Glück in ihm an, daß man ihn an diesem Tag schon dreimal für den Vater eines überaus prächtigen Sohnes gehalten hatte, eines Sohnes, der, wenn man es vorsichtig sagt, lauter bei der Geburt geschrien hatte als andere, der mit seinem hochmütigen, hungrigen Gesicht und der runzeligen Faust viel versprach. »Gib’s ihnen.«

Von dem wirklichen Vater kannte er nur den Rücken, einen jungenhaft schmalen Rücken. Er solle Hauslehrer bei einer spleenigen Familie geworden sein, hatte sie ihm erzählt – nun, das war, wenn man die deutsche Geistesgeschichte überfliegt, ein erstes Stadium der Genialität. Außerdem war er Jurastudent, ein Rechthaber, ein Kasuist und ein Windhund. Mehr wußte Jonas nicht. Erst jetzt begann er sich wirklich für den Vater zu interessieren. Er stellte sich einen jungen Mann mit dem arroganten Lächeln eines Gymnasiasten vor, der gerade um den Krieg herumgekommen war und voller revolutionärer Ideen steckte. Einen Ausspruch kannte er von ihm, einen einzigen Satz. »Es lohnt sich, immer ein Kind zu bleiben.« Jonas dachte lange über den Satz nach. Von einem solchen Satz auf einen Menschen zu schließen, ging nicht an. Der wirkliche Vater, der von seinem Unglück oder Glück nicht die geringste Ahnung hatte, blieb für ihn lediglich ein rätselhaftes Prinzip – und gerade deswegen glaubte Jonas in diese Lücke einspringen zu müssen.

Er steuerte auf eine Kneipe zu, aus der Tabakrauch und Stimmen hervorquollen. In dem Luftschacht, rechts neben der Tür, klapperte das blecherne Gitter. Jonas trat ein. Über ihm schwankte an einer Kette das Schild. Zur guten Aussicht. Das mochte wohl vor hundert Jahren Gültigkeit gehabt haben – jetzt hatte dieses Schild eine mehr übertragene Bedeutung. Der Blick ging auf Häuser. Der Gast war schon gezwungen, sich einen Rausch anzutrinken, um ein Paradies erblicken zu können:

Theatrales. Amphitheatrales. Thermales. Sepulchrales Payennes. Cloacines. Iardinieres. Cauernes seruans d’ Aqueducs. Puits & Cisternes celebres. Fosses Superbes & Augustes. Frommentaires seruans de Greniers. Martiales & Guerrieres. Deceuantes, Trompeuses. Labirintes. Hidrauliques. Harmonieuses. Grotesques.

Jonas schlurfte über den roten Läufer zu einem leeren Tisch. Er nahm seinen Hut ab und schüttelte sich. Die meisten Gäste standen mit offenen, vor Nässe tropfenden Mänteln an der Theke und hielten die Hand um das Bierglas. Sie redeten wild durcheinander, so daß sich ihre Sätze in ein heiseres Chaos verschlangen, aus dem lediglich ein räsonnierender Klageton herauszuhören war. Jonas bestellte ein Bier und lehnte sich zurück. Nach dem ersten Glas machte er dem Wirt mit dem Zeigefinger ein Zeichen und verkündete ihm, vielversprechend auf seine Brusttasche schlagend, daß er eine Runde spendieren wolle.

Der Wirt, ein mürrischer dürrer Mann, schien schwerhörig zu sein. Erst beim dritten Mal, als es Jonas derart herausschrie, daß es alle im Raum hören konnten, nickte er schroff mit dem Kopf, sagte: »Auf Ihre Verantwortung!«, und watschelte hinter die Theke, von wo aus er, immer neu ansetzend, die Gäste zählte. Man umdrängte Jonas johlend und fragte, was denn zu feiern sei. »Eine Heirat? Nein, nein. Eine Erbschaft? Abermals nein. Was taugt heute schon das Geld! Heraus mit der Sprache!«

Jonas genoß die Fragerei. Er schaute in die Gesichter und zwinkerte geheimnisvoll mit den Augen. »Das ratet ihr nie!« Der Wirt kredenzte das Bier, griff sich selbst ein Glas und verharrte wie jemand, für den es nichts Aufregendes mehr in dieser Welt gibt.

»Ich habe einen Sohn«, offenbarte Jonas, überrascht, wie glatt ihm diese Lüge über die Lippen ging.

»In diesem Alter noch einen Sohn?« Mit Bewunderung und Ehrfurcht umstanden sie ihn. »Mensch, der versteht sein Handwerk. Was heißt hier Handwerk: er ist ein Naturtalent.« Man schlug ihm auf die Schulter und schüttelte seine Hand. Jonas sah ein Spalier durstiger Gesichter.

»Nun, auf einem Fuß kann man nicht stehen.« Der Wirt reichte mit heraufgekrempelten Ärmeln das Bier über die Theke. Wieder wurden die Gläser hochgehoben.

»Bei Gott, es ist schon ein Kreuz, in einer derartig düsteren Zeit einen Sohn großzuziehen. Prost, Vater! Solange die Kinder nicht Soldaten werden müssen, macht es Spaß. Nichts für ungut, Nachbar. Spaß macht es immer.« Jonas schnippte mit dem Finger.

»Aller guten Dinge sind drei.« Das Gesicht des Wirtes wurde trauriger. Er mußte ein neues Faß anstechen.

»Sieht er denn dem Vater ähnlich?«

Jonas hob sein Glas in Kinnhöhe. »Kinder sehen sich selbst ähnlich!«

Die aufkommende Trunkenheit machte jeden Satz zu einem Orakelspruch. Schon waren wieder die Gläser leer.

»Vier Elemente gibt’s«, schrie Jonas, der eine Fröhlichkeit zeigte, die schon ganz in Geringschätzung zufälliger Dinge bestand. Er reichte dem Wirt sein leeres Glas. »Ein Neues!«

Da klirrten die Gläser, flog der Schaum, läuteten die Wünsche eine große Zukunft ein. Wenig später waren es schon die fünf Sinne, die das fünfte Glas notwendig machten.

Jonas versuchte zu singen. Er blieb nicht der einzige. Dann die sechs Wochentage. »Ei! Ei!«

Der Wirt zählte und kreuzte mit einem Blaustift die Runden auf einem Bierdeckel an. Er schielte mißtrauisch zu Jonas herüber, bedenkend, der großzügige Gastgeber, der Vater nämlich, könne sich als ein Lump und Zechpreller entpuppen. Die Ausbuchtung der Jacke stimmte ihn zuversichtlich, außerdem hatte der Herr ein Aussehen, eine Art, belustigt seine Gäste anzuschauen, die auf einen Weltmann schließen ließen, auf einen Herrn, der die Spendierhosen anhatte. Man war bei der Sieben: Sieben Laster gibt es und sieben Tugenden.

»Erzähl von deinem Frauchen. Ist sie schön? Ist sie jung?«

Neun Männer redeten auf ihn ein. Sie hatten sich Stühle herangezogen, die Mäntel und die Jacken aufgeknöpft. Sie zwinkerten mit roten Augenlidern. »Heraus mit der Sprache!«

Jonas rückte an die Wand und versuchte, durch einige Ablenkungsmanöver das Gespräch auf einen anderen Gegenstand zu bringen, aber sie ließen nicht locker. Er wurde gezwungen, sein Inkognito halbwegs zu lüften. Er wußte, daß im Augenblick, da die Spannung der Geheimniskrämerei den Höhepunkt erreicht, es keine Möglichkeit mehr gab, die Wißbegier der Gäste einzudämmen. So log er freimütig weiter und verkündete die achte Runde: »Acht Heinriche kennt die englische Geschichte.« Als er die neun Musen anrief, von Kalliope bis Thalia, um den Durst zu rechtfertigen, prahlte er mit den Zukunftsaussichten seines Sohnes. »Man muß einen klaren Kopf behalten, um einen richtigen Beruf für den Jungen herauszufinden.« Aber so sehr er sich auch anstrengte, er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, daß Benjamin je älter würde. »Er hat der Welt schon die Faust gezeigt«, berichtete er stolz.

Das sei immerhin ein vielversprechender Anfang. »Solche Männer brauchen wir. Aber er ist noch ein Kind.«

Mit den zwölf Aposteln hatte Jonas genug. Er zahlte sehr umständlich und unter großzügigen Beteuerungen die Zeche, verabschiedete sich ebenso würdevoll von seinen Gästen und Freunden, die ihm noch viele Söhne wünschten, und ging.

Zu Hause angekommen, nach einem pfützentretenden Fußmarsch, legte er sich mit seinen Kleidern ins Bett und träumte, daß eine Schar von Kindern, die bei näherem Hinschauen ihm sehr ähnlich waren, ihn umdrängten, sich an seinen Rockzipfel klammerten, an ihm hochkletterten, an Ohren und Nase rissen, ohne daß er sich wehren konnte. Er stürzte, und schon sprang einer auf seine Brust und krakeelte wie ein kleiner Napoleon. Jonas wachte auf und setzte sich im Bett hoch. Jacke und Hose waren heillos zerknittert. Die Nacht hing bleiern am Fensterkreuz. Er taumelte aus dem Bett, zog sich umständlich aus und drapierte den Stuhl mit seinen Kleidern und ging dann nackt auf die Tür zu. Dort knipste er das Licht an, öffnete den Kleiderschrank und schaute blinzelnd in den Spiegel: ein breiter Mund, rote Wangen, eine kreidige Stirn – ein Clown. Erst allmählich fand er sich wieder in seinem Gesicht zurecht und blinzelte. »Was hindert mich daran«, fragte er, »mich wie ein Vater zu fühlen!«

Den Kopf voller erzieherischer Pläne, noch immer trunken, in väterlichen Zukunftsaussichten schwelgend, stieg er wieder ins Bett.

Nun denn!

Einige Daten über einen dicken Mann

Am nächsten Morgen. Die Glieder waren noch klamm, die Bewegungen eckig und langsam, die Füße tasteten nach den übernächtigten, einsiedlerischen Schuhen, die Zehen krümmten sich, die Dielen ächzten. Der Kopf fuhr durch ein zerknittertes Hemd, die Beine in eine zerbeulte Hose.

Der Wind stieß gegen das Fenster. Jonas setzte sich rittlings auf einen Stuhl und vergrub sein Gesicht in die Hände. Langsam dämmerte in seinem Kopf der vergangene Tag herauf. Mit einem Ruck stand er auf, stürzte die Treppe hinunter und trat durch die Haustür erwartungsvoll in den Morgen. Er schaute an sich herab.

»Es ist unendlich schwer, ein Mensch von heute zu sein.«

Er ging und versuchte sein Stolpern und Stürzen, so gut es eben ging, zu verheimlichen.

Jonas oder bürgerlich der siebenundfünfzigjährige Dr. Fritz Bernoulli wog an diesem 17. März 1919 um zweihundertdreißig Pfund und maß in der Länge einen Meter fünfundachtzig. Er besaß ausgeprägte Stirnlinien, eine kräftige Nase und einen großen Mund. Sein breiter Kopf saß auf einem kurz gedrungenen Hals und schien ein wenig unbeweglich. Alles in allem: Jonas war ein Schwarzgallenmensch, breitschultrig und korpulent, ein wenig vorgebeugt, mit schwerem Schritt, von einschüchternder Majestät des Leibes. Ein Melancholiker, langsam beeindruckbar, lang nachwirkend und was da noch mehr ist. Zuweilen, und das gerade gefährdet seine Charakteristik als Melancholiker, leuchteten seine Augen vor Übermut. Er tanzte gern nach der Panflöte.

Seine Jugendjahre, er kam in Trier zur Welt, schienen Jahre der Entbehrung gewesen zu sein. Sein Vater war Musikus, Schullehrer und Vater von sieben Kindern, von sieben Lastern, wie er in der Not jammerte. Die Kleider vererbten sich vom Vater bis auf den Jüngsten, und das war Fritz, der darin einherging wie ein Derwisch.

Nichtsdestoweniger setzte seine Mutter alles daran, ihn für das geistliche Amt zu erziehen. Er besuchte auch tatsächlich das bischöfliche Konvikt, las aber in den letzten Klassen zuviel Ovid, Martial und Catull, so daß er nach dem Abitur sich ganz und gar säkularisierte, zur Universität nach Köln ging, Hunger litt und Jura studierte. Seine Eltern dachten schlecht von ihm. Aber er hatte Erfolg, promovierte, liebte mehrmals unglücklich, ohne zu heiraten, und richtete sich schließlich ein Anwaltsbüro in Frankfurt am Main ein. Bald verdiente er mehr Geld, als er ausgeben konnte, kaufte sich 1904 ein Haus im Kettenhofweg und 1911 eins in der Bergerstraße. Auch versöhnte er sich wieder mit seinen Eltern, die sich mit der weltlichen Zukunft ihres Sohnes abgefunden hatten.

Zuweilen, nicht allzu oft, braute er ein verführerisches Menü zusammen und lud Freunde und Freundinnen ein. Was Wunder, daß man ihn liebte.

Jedoch führte er ein Doppelleben. Wenn er allein in seiner geräumigen Wohnung in der Bergerstraße hockte, ein Buch in der Hand oder eine Brasilzigarre, wenn er sich in seinen Ohrensessel zurücklehnte und die Augen schloß, dann begann sein eigentliches Leben, eine Art demiurgischer Träume.

Bis zur Geburt Benjamins, der etwas unvermittelt in sein Leben trat, war er ein menschenfreundlicher Solipsist, der gütig war, um seine Ruhe zu haben.

Am Morgen des 17. März 1919, als er von seiner Wohnung aus zu seinem Freund Dr. Groß in die Hegelstraße eilte, barhäuptig und verwirrt, um sich Rat zu holen und um sich einmal rundherum auszusprechen, begann seine Metamorphose. Drei Stunden redete er auf den eher schweigsamen Dr. Groß, einen sonst vielbeschäftigten Arzt ein, drehte und wendete die Sache, zweifelte und fragte schließlich, ob es denn einen Sinn habe, so mir nichts, dir nichts einen Vater zu mimen, den ganzen Wirbel der Taufe, Begrüßung des ersten Zahnes, des ersten Wortes und des ersten Schrittes mitzumachen.

»Du hättest den Kleinen sehen sollen: ein Gesicht wie Voltaire, runzelig, spitzfindig, frech und nachdenklich.«

»Du redest wie ein Vater«, sagte Dr. Groß.«

In diesem Augenblick stand es für Jonas schon fest, daß er alles auf sich nehmen würde: das Mißtrauen der Nachbarn, die sicherlich Ungeheuerlichkeiten vermuteten, die Kritik seiner Freunde und die eigenen Unbequemlichkeiten. Er war bereit, es mit allen Feinden aufzunehmen, und fühlte sich bereits so stark, daß er am liebsten mit einem einzigartigen Kraftakt sein neues Leben begonnen hätte.

Dr. Groß betrachtete den ungeduldigen, unternehmungslustigen Freund mit unverhohlener Belustigung.

»Du hast sicher ein Auge auf die junge Mutter geworfen?«

Jonas lachte. »Es ist dein Fehler, daß du immer nach den einfachsten Gründen suchst.« Nach einer Weile fuhr er fort: »Ich erwarte dich zur Taufe.« Er drückte die Türklinke herab und ging.

Was erwartest du, Friedrich?

Es gab jedoch noch viele Schwierigkeiten. Die junge Mutter fiel nach der ersten Freude über den Sohn angesichts der ungewissen Zukunft erneut in Verzweiflung und glaubte, keine weitere Hilfe von Jonas annehmen zu können. Ja, sie bat ihn, er solle sie und ihren Sohn für immer vergessen, er habe schon genug getan, zu guter Letzt wüchsen sie ihm noch über den Kopf. Aber Jonas gab nicht auf.

»Ich lebe gern unter großen Leuten«, sagte er, und schließlich willigte sie nach langem Hin und Her ein, zog endgültig mit Benjamin, dem prächtig gedeihenden Sohn, in die Bergerstraße 57 und ließ die Wohnung hell tapezieren. Aber noch immer war sie untröstlich darüber, für lange Zeit auf sich selbst gestellt zu sein, unter schwerer Wahrung der Würde gleichsam ein Witwendasein zu führen. Auch war sie gegenüber Jonas nicht ohne Mißtrauen. Sie glaubte sich ihm verpflichtet und fürchtete gewisse Absichten. Doch gewöhnte sie sich an seinen ironischen Beistand: eine Zeitspanne der Beruhigung folgte.

Kam er in ihre Wohnung, die im Parterre lag, ging im Zimmer wuchtig auf und ab, so daß die Möbel zitterten und die Dielen aufstöhnten, redete ein paar Takte, so war ihr Mißtrauen getilgt. Sie glaubte an ihm eine merkwürdige Scheu vor Intimitäten zu bemerken: er fragte sie nie nach dem unglückseligen Josef oder nach ihren erbosten Eltern. Auch war er ihr gegenüber nie väterlich, noch predigte er verblasene Allerweltsweisheiten, noch war er um Ansehen bemüht.

›Ich werde aus ihm nicht klug‹, sagte sie sich und sagte damit dasselbe, was all seine Freunde sagten, wenn sie sich über ihn Gedanken zu machen versuchten.

Jonas hauste im ersten Stock rechts. Eine kleine huschelige Frau hielt ihm seine geräumige Wohnung sauber und versuchte ihn mit unermüdlicher List zu verheiraten. Diese beiden Aufgaben führte sie mit einer beispielhaften Ausdauer aus: Im ersten Fall hatte sie Glück, im zweiten scheiterte sie an der heiteren Junggeselligkeit von Jonas, ihrem Dienstherrn.

Am zehnten Tag nach der Geburt Benjamins, als seine Mutter sich wieder erholt und die Blässe des Wochenbettes verloren hatte, sollte Benjamin in der Josefskirche getauft werden. Der Pfarrer weigerte sich freilich, den Namen Benjamin zu akzeptieren, dafür ließe sich kein Schutzpatron finden. Benjamin filius Rachel.

»Nein, nein. Das tropft nicht aus meiner Feder.« Aber Jonas ließ nicht locker, wies auf die große Beliebtheit dieses Namens im Mittelalter hin, aber der Pfarrer gestattete den Namen Benjamin nur in Verbindung mit einem gediegenen christlichen Namen. So opferte Jonas seinen Vornamen Friedrich, jenen monarchistischen Zweisilber, den man zu traulichem Fritz verkürzen konnte. Nun, da Jonas ohnehin Pate sein sollte, war diese Namengebung nicht von ungefähr.

Die Taufe wurde auf einen Nachmittag festgesetzt. Es war ein kühler, windiger Mittwoch, als Jonas an der Spitze einer kleinen Schar die dämmerige Josefskirche betrat.

Der Pfarrer stand schon mit einem Ministranten am Taufbecken. Außer der Mutter und dem dicht vermummten Täufling, der in dem Bündel aus Decken, Spitzen und Bändern unsichtbar blieb und sich nur durch zarte Armstöße verriet, die die Tücher aufbauschten, waren noch einige Freunde von Jonas gekommen.

Jonas postierte sich vor dem Taufbecken, nahm das Kind und bettete es in seine breiten Arme. Seine Augen glitten über das bräunliche schlafzufriedene Gesicht des Täuflings. Der Pfarrer stieß den Ministranten an, der das weiche Wachs der Kerzen knetete, und begann, seine Stola zurechtrückend: »Quid petis ab Ecclesia Dei?«

Ein hagerer Küster hielt Jonas ein Blatt hin und deutete mit schmutzigem Finger auf eine Stelle. Das dauerte jedoch derart lange, daß der Pfarrer seine Frage mißmutig wiederholte, worauf Jonas, sich über das Bündel in seinen Armen hinwegbeugend, schnell las.

»Fidem.«

»Fides, quid tibi praestat?«

»Vitam aeternam.«

Unter dem niedrigen rötlichfarbenen Gewölbe entstand ein hastiges Echo, so daß die Frage sich in die Antwort mischte. Der Pfarrer wühlte dann, die Mutter mit den Augen um Verzeihung bittend, den Täufling aus dem Spitzengewirr und hauchte ihn dreimal an, während seine Lippen sich kaum merklich bewegten. Dann machte er mit dem Daumen ein Kreuzzeichen auf die Stirn und auf die Brust des Kindes, das ungeachtet der Dinge, die mit ihm geschahen, friedlich schlief. Sein Kopf hing über den Arm seines Beschützers und Paten, der breitbeinig vor dem Priester stand. Er blickte ernst auf die von wedelnden Kerzenflammen erleuchtete Wand.

»Per vias rectas. Hopp, hopp.«

Er dachte an große Zeiten.

»It’s a long way to Tipperary.«

Er nahm kaum noch wahr, wie der Pfarrer mit wehender Stola Salz auf den Mund des Täuflings streute.

»Accipe sal sapientiae.«

»Der Ritterschlag des Geistes in Dreigottesnamen.«

Jonas hatte plötzlich Mühe, unbeweglich stehen zu bleiben. Er glaubte zu schwanken. Er rückte die Füße aneinander, winkelte die Arme fester, aber er spürte, wie Benjamin schwerer und schwerer wurde. Als der Pfarrer mit lauter Stimme und drohenden Blicken den Teufel aus dem winzigen Leib des Täuflings hervorlockte, überfiel Jonas ein allmächtiges Jucken. Wieder deutete der schwarze Nagel des Küsters auf das flatternde Blatt und Jonas erwiderte, ein verführerisches Tremolo in der Stimme, die Fragen des Priesters, der mit eilfertigen Fingern das umstickte Hemdchen Benjamins aufnestelte und die kleine Brust einsalbte. Die Augen des Kindes öffneten sich. Der Mund rutschte auf. Die Ärmchen zitterten, und in dem Augenblick, als das Taufwasser über sein Haupt träufelte, begann er zu schreien. Jonas mühte sich, Balance zu halten. Er glaubte, man schnitte ihm mit einem kitzelnden Messer Benjamin aus dem Leib. Er hielt sich steif, da er fürchtete, die in ihm schwellende Lachlust zu verraten. Dann aber, gleichsam von allen Seiten attackiert, fiel er in das Hungergeschrei seines Patenkinds ein.

»Vade in pace, et Dominus sit tecum.«

Der Pfarrer skizzierte eine kurze, indignierte Handbewegung. Die Mutter nahm aufseufzend ihren Sohn wieder in Empfang; Jonas wischte sich mit einem riesigen Taschentuch über die Stirn.

Benjamin oder, wie Rom wollte, Friedrich war getauft. Sein Geschrei drang in die Kirche. Benjamin filius Rachel, Benjamin maior, Benjamin Franklin.

Jonas schwenkte ermunternd seinen Zylinder. Der Küster verschloß klirrend das Taufbecken. Sie verließen die Kirche.

»Was ist nur in dich gefahren?«, fragte Dr. Groß seinen Freund, als sie die Bergerstraße hinuntergingen. »Ich dachte schon, du hättest den Verstand verloren.«

Jonas griff an seine Nase und sagte: »Ich habe einen Freund gewonnen, einen Freund für meine alten Tage.«

Seine Euphorie erlosch allmählich. Wohl versuchte er zu Hause, als sich alle sattgegessen hatten und die Servietten an den Mund führten, eine Rede zu halten, stand auch schon auf, strich über die Revers seiner Jacke, räusperte sich, starrte in die Gesichter seiner Gäste, die sich erwartungsvoll zurücklehnten – als er nun diese Rede beginnen wollte, stürmte Frau Nebel, so hieß nämlich die Zugehfrau, herein und sagte sehr mißbilligend: »Sie haben ja den Nachtisch vergessen.«

So blieb die Rede ungesprochen. Was Jonas jedoch sagen wollte, traf ohnehin ein. Benjamin entwickelte sich zu einem äußerst aufgeweckten Kind. Seine schwarzen Haare wuchsen bis zur Fingerlänge und saßen als eine kecke Kappe auf seinem Kopf. Seine Nase nahm die ersten Gerüche der Welt wahr und zitterte vor Freude.

Lachen

Die Vermutung, Benjamins Vater sei auf dem Felde der Ehre geblieben, bestärkte die Hausbewohner in ihrem Mitleid: Besonders Frau Wiegel aus dem ersten Stock links, ebenfalls Witwe und Mutter einer sehr heiratslustigen Tochter, konnte sich an dem Kind nicht satt sehen.

»Der Vater muß sehr schön gewesen sein.«

Sie beugte sich über das Körbchen, streckte ihren Zeigefinger aus und bewegte ihn hin und her. Das Zimmer war honiggelb von den Vorhängen und roch nach Milch und Seife. Frau Wiegel stand groß und üppig da, übertupft vom lehmigen Braun der Sommersprossen. Sie lachte. Lachen war der grundsätzliche Ton ihrer Unterhaltung. Für alles hatte sie ein Lachen bereit. Benjamin lag mit rudernden Armen auf seinem Kissen. Manchmal griffen seine Händchen einen Stoffzipfel und zerrten ihn zum Mund, den er mit allen Dingen in Berührung zu bringen trachtete. Besonders die goldene Uhr von Jonas an der glitzernden Kette, die eine Handbreit über dem Näschen pendelte, forderte allerhand Griffe heraus.

Jonas war ein Meister dieser Tastspiele. Seine Finger, mit feinen schwarzen Härchen überwachsen, von denen ein süßbitterer Zigarrengeruch ausging, krochen über die Decke. Benjamin folgte ihnen mit sehnsüchtigen Blicken. Über sein Antlitz huschten zahllose Grimassen und Fratzen.

In der fünften Woche bestand kein Zweifel, daß Benjamin lachte. Jonas führte es auf ein wachsendes Weltverständnis zurück, aber Anna, die sich zuweilen wieder ihrer trostlosen Lage bewußt wurde, sagte, daß er nur deshalb lache, weil er die Welt noch gar nicht kenne. Schön und nicht schön! Anna ließ sich nur schwer von Jonas überzeugen.

»Wie stellst du dir unsere Zukunft vor?«, fragte sie Jonas.

»Ihr bleibt hier wohnen«, entgegnete er und tat so, als wäre das die einfachste Sache der Welt.

»Weißt du denn nicht, daß es mich erniedrigt, von deiner Güte zu leben?«

Jonas kannte die Algebra des Ehrgefühls nicht zur Genüge. Er erhob sich von seinem Stuhl und marschierte auf und ab.

»Du erlaubst mir doch«, begann er, obwohl er diese Erklärungen haßte, die Beteuerungen, eine Seele zu haben. »Du erlaubst mir doch, daß ich als Pate« – er konnte eine gewisse Würde nicht verhehlen – »für Benjamin sorge.«

»Ach, hättest du dich doch nie um mich gekümmert!«

Anna sollte vorerst von dem eilig ausgezahlten Erbe ihrer Eltern leben. »Dann wird sich schon etwas finden, und wenn es ein Mann ist«, verkündete Jonas und tröstete sich mit einer Zigarre.

Was das Lachen anbetraf, so fand Jonas mit der Zeit heraus, daß Benjamin ein wahres Genie des Gelächters war, ein Lacher, der sein Handwerk verstand. Tatsächlich sollen bei einem richtigen Gelächter fünfundvierzig Gesichtsmuskeln beteiligt sein. Dazu bedarf es freilich eines Grundes – und Benjamin mußte einen großen, andauernden Grund haben. Er war ein Grübchenlächler, Schmunzler, Lacher, Grinser und Blöker, und jeder, der ihn lachen sah, fühlte sich, wer er auch immer war, als Kumpan dieser Freude. Selbst Herr Wind, zweiter Stock rechts, lachte mit, obwohl er, wie er behauptete, wenig Grund dazu habe. Er sagte, daß Toren und Menschen, welche eine große Milz haben, sehr viel lachten. Herr Wind war um die fünfzig und Hypochonder. Er sagte von sich, daß er seit fünfzig Jahren praktisch im Sterben läge. Benjamin, jetzt gerade zwei Monate alt, lag in seinem Bettchen und schibbelte sich vor Lachen. Anna gewöhnte sich an die quietschende Gegenwart ihres Sohnes, an die schmatzende Freude, an dieses in sich versunkene Zwitschern.

Das Erscheinen der Zähne begrüßte Jonas nach einem sehr alten Väterrezept jeweils mit einer Flasche Wein. Um ganz sicher zu sein, stieß er seinen nicht unbeträchtlichen Daumen in den Mund des Säuglings und tastete den Kiefer ab. Dabei kitzelte das Saugen ihn derart, daß er, auf den bloßen Verdacht hin, eine Flasche Wein entkorkte.

Benjamins Humor und Regsamkeit wuchsen. Nicht ohne Stolz kutschierte ihn seine Mutter in einem hochrädrigen, spitzenbesetzten Wagen durch die Straßen in die sonnigen Parks. Dort holte sie Benjamin aus den Kissen und setzte ihn sich auf die Knie, wo er mit den Armen wedelnd nach Bäumen, Wiesen, Wolken und Menschen griff. Die meiste Zeit kroch er in der Wohnung herum, stemmte sich an den Stühlen hoch, schwankte und stolperte über seine Beine. Mit Vorliebe kramte er in Plunder und Staub.

Er rutschte über das Linoleum und steckte seine Fingerchen in alle Löcher und Ritzen und Spalten, verirrte sich in das Dunkel der Schränke und Tische, in die Staubhöhle unterm Sofa, wo muffiger Geruch in die Nase drang, wo so wenig Platz war, daß er sich heillos verklemmte und jämmerlich zu schreien anfing. Er stieß mit dem Kopf gegen die Stahlfedern, drehte sich im Kreise herum und schob vorsichtig seinen Oberkörper wieder ins Helle. Wenig später lag er in mönchischer Friedfertigkeit auf allen vieren ausgestreckt auf dem Boden und starrte an die Decke, von der die Lampe herabhing, eine fette Spinne.

Und eines Tages, er war just dreizehn Monate alt, lief er.

Mit der Entdeckung seiner Füße wurde seine Welt immer enger. Er schritt, stelzte, trippelte, tappte, galoppierte, purzelte, trampelte. Wie erst, wenn Anna ihre Arme auseinanderriß und er, die Beine vom Leib schleudernd, ihr entgegenstürzte; wie erst, wenn Jonas plötzlich so tat, als würde er davonstürmen – unerreichbar für die sehnsüchtigen Arme Benjamins.

Die Zeit der ersten Worte war nahe, und Jonas versuchte, durch allerlei Gebell und Gejaule, durch Piepsen und Flöten die Zunge Benjamins zu lösen. Er hockte sich nieder, riß den Mund auf, atmete tief und entlockte seinem mächtigen Körper einige Urlaute, die Benjamin halb interessiert wahrnahm, ohne näher auf sie einzugehen. Dann aber, als er eine Zeitlang die Lautübungen von Jonas erduldet hatte, platzte er mit einem Wort heraus, das so ähnlich klang wie ›Dada‹.

Dieses Wort galt für viele Dinge, offensichtlich war Jonas damit gemeint. ›Dada‹ war das Eßbare, auch Anna hieß ›Dada‹. ›Dada‹ hieß die ganze Welt, soweit sie sichtbar und greifbar und ruchbar und hörbar war. Von diesem Wort ging Benjamins Sprache aus. Ein Wort zeugte das andere – in den ersten Silben dominierte das A, das sich erst allmählich, meist bei traurigen Anlässen, in ein E auflöste.

Jonas hörte es und lachte.

Die Neugier

Die ersten noch etwas kurzen Gespräche, die Anna mit Benjamin führte, handelten vom Essen. Jedes Ding erhielt erst seine Würde durch Eßbarkeit.

»Er frißt uns noch die Haare vom Kopf«, klagte Anna; aber Jonas sagte, daß das Essen in diesem Alter noch Wissensdurst sei.

»Wie anders als durch das Tasten der Zunge wird denn etwas lebendig! Wie anders als im Geschmack erschließt sich die Welt!«

Jonas hatte seine Jacken- und Hosentaschen mit allerlei Süßigkeiten angefüllt, so daß Benjamin, wenn er auf dem breitflächigen Schoß seines Paten herumturnte, stets irgendetwas vorfand, sobald seine Händchen durch das Gestrüpp von Hosenträgern und Stoff gedrungen waren.

Freilich gab es auch Zeiten, in denen Jonas solchen Bewegungsdrang nur schmerzlich erduldete. Dann verabschiedete er sich bald und gab vor, eine wichtige Arbeit erledigen zu müssen, die darin bestand, daß er sich aufseufzend niederlegte und von gefesselten Kindern träumte. Meist war er jedoch glücklich, wenn er sich niederknien mußte, auf den Knien vorankroch, den Rumpf beugte und so gut es eben ging ein Pferd nachahmte. Er nahm Benjamin auf die Schulter oder packte ihn an den Beinen und zeigte ihm die Wunder einer Welt auf dem Kopf. Und immer stachelte ihn der Kriegsruf an: Mehr! Mehr! Er ging wieder in die Knie und ahmte das Gackern eines Huhnes nach oder stieß den Kopf bellend vor. In solchen Augenblicken war er einem Tier derart ähnlich – wurden seine Rockschöße aufgeregte Flügel und sein Antlitz ein trauriger, böser Hundekopf –, daß Benjamin laut schreiend davonlief, aber von einem sicheren Ort weiter fassungsloser Zuschauer blieb.

Als Jonas sich einmal in der Begeisterung seiner Nachahmungsfähigkeiten auf den Kopf stellte und hinten überkippte, zerschlug er einen Stuhl und verstauchte sich sein rechtes Bein. Aber auch das war nur der glanzvolle Anfang eines einzigartigen Tricks, als er hinkend in das Zimmer spazierte und sich ächzend auf dem Sofa niederließ. Gerade jetzt folgte Benjamin ihm mit sehnsüchtigen Blicken und dürstete danach, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das gab Anlaß zu viel Geschrei.

Aber in dem Maße wie sich Benjamin von dem auf Würde bedachten Erwachsenen abwandte, widmete er sich dem Mobiliar, dem dämmerigen Flur, in dem die aufgeplusterten Mäntel am Haken schaukelten, der weiß gekachelten Küche mit den Töpfen und Löffeln, die er aus dem Küchenschrank herausangelte und in blechernem Getöse über die Steinfliesen trieb, bis sie unbeachtet am Rand der Ereignisse liegenblieben.

Im Parterre wohnte eine stille Arztfamilie mit drei kleinen Kindern, adrett gekleideten Mädchen, die in gestärkten Kragen und weißen Schürzen entgeistert die staubigen Entdeckungsfahrten Benjamins verfolgten, wenn er auf allen vieren die Treppe hinunterkroch und im Keller zwischen Kisten und Eingemachtem herumwühlte und die absonderlichsten Dinge zutage förderte, abgelegte Schuhe, verfaulte Tulpenzwiebeln, Blumentopfscherben und alte Zeitungen, die noch aus den Anfängen des Krieges stammten, als der Kaiser die Front besichtigte, um die Soldaten zu ermuntern. Es kam vor, daß Anna händeringend im Haus herumlief und Benjamin suchte, bis sie ihn endlich spinnwebüberzogen in einem Winkel entdeckte, wo er, die Händchen unterm Kopf gefaltet, eingeschlafen lag. Einmal hatten die Mädchen ihn mühsam ausgezogen, um ihn gründlich zu waschen, weil sie fürchteten, er könne gefährliche Krankheitserreger mit sich herumtragen, aber als Benjamin nackt und frierend vor ihnen stand, liefen sie entsetzt davon.

Sehr oft verirrte er sich in dem weitverzweigten Haus, das er vom Keller bis zum Dachboden, vom Hof bis zum spärlichen Holunderbusch in der Mitte zwischen den beiden Häuserreihen Meter für Meter erforschte.

Zu seinem vierten Geburtstag erhielt er von Jonas einen Spazierstock und einen grünen Rucksack, den er selbst beim Schlafengehen nicht abnehmen wollte. Er stopfte ihn voller Proviant für große Reisen, aber das Brot verschimmelte – und er schüttete es unter großen Gewissensbissen in den Mülleimer.

Die Jahre vergingen im Spiel.

Wenn er krank im Bett lag, setzte sich Jonas zu ihm hin und las ihm, die Sätze unheilvoll betonend, Geschichten aus fremden Ländern vor, wo die Papageien auf Pfefferbäumen säßen und Krokodile weinten.

Benjamin fragte: »Ist die Sonne größer als ein Apfel? Liegt Amerika hinter Seckbach? Wie weit muß ich laufen bis nach Jerusalem?«

Mehr noch: »Ist Amerika so weit weg wie der Mond? Wenn ich die Bergerstraße entlang gehe bis zur Hauptwache und dann weiter bis zum Feldberg, hört dann schon die Welt auf? Ist eigentlich die Hölle direkt unter uns?«

Jonas sprach in großen Zahlen, aber Benjamin schüttelte mißtrauisch den Kopf. Er war sicher, daß man ihn belog. Dann aber bemächtigte er sich selbst der großen Zahlen, und es gab keinen Satz, den er nicht mit hundert oder tausend bestückte. »Du bist doch mindestens hundert Meter groß. Ich werde tausend Jahre alt.«

Er glaubte mächtiger zu sein, wenn er in präzisen Zahlen log. »Gestern habe ich einen Mann gesehen, der hatte zwei Köpfe.«

»Du schwindelst«, sagte Anna.

»Gibt’s denn keinen Mann mit zwei Köpfen?«

»Vielleicht, aber der müßte sofort sterben.«

»Der Mann«, entgegnete Benjamin, »ist sofort gestorben.«

»Das glaubst du selbst nicht.«

»Doch«, sagte Benjamin, »er ist gestorben und dann heimgegangen.«

Benjamin hatte sich mit einem Jungen angefreundet, der in der Bergerstraße 42 wohnte, grüne Hosenträger und hundert Klicker hatte. Er hieß Klaus, und sein Vater war Polizeigeneral, der mit einer Kanone die Mörder und Diebe erschoß. Klaus besaß überdies ein Fernrohr, ein kinderarmlanges schwarzes Fernrohr, durch das die Welt fünfmal so groß wurde. Man konnte von der Straße aus den im zweiten Stock wohnenden Herrn Kosinski deutlich sehen, sogar seine Warze auf der Nase, sogar die Überschriften in der Zeitung, die er las. Das Fernrohr führte weiß Gott welche Einzelheiten vor, die das gewöhnliche Auge nie und nimmer entdeckte. Man sah die Sommersprossen von Frau Wiegel, die Spatzen auf den Dachschiefern. Drehte man jedoch das Fernrohr herum, dann stoben die Dinge davon – und Jonas war ein kleines kugeliges Männchen, das die abschüssige Straße hinabrollte.

An einem Nachmittag, als Benjamin mit Klaus zusammen aus der Dachluke in der Bergerstraße 42 über schieferblaue Dächer hinweg den großen und den kleinen Feldberg fanden, beschlossen sie mit dem Fernrohr und einigem Proviant bewaffnet nach Amerika zu wandern, das sie hinterm Taunus vermuteten.

»Man muß nur Geduld haben«, sagte Benjamin.

Eine Woche später war es soweit. Benjamin hatte den Rucksack mit Brot, Äpfeln und Streichhölzern vollgestopft. Klaus hatte einen Ranzen auf dem Rücken, in dem das Fernrohr und eine Hartwurst gegeneinanderschlugen.

Die Ratschläge, die Jonas nichtsahnend erteilt hatte – man solle die Nase nach Westen halten und drauflosmarschieren, beherzigte Benjamin. Er fragte Herrn Kosinski, dem er auf der Treppe begegnete, wo denn Westen liege. Als Herr Kosinski das Wort Westen hörte, blieb er auf dem Treppenabsatz stehen und verkündete: »Die Westgrenzen sind eine Schande.« Er jammerte, aber zeigte, als sie aus der Tür herauskamen, nach Westen. Es sah so aus, als meine er damit die Richtung der Bergerstraße.

Aber es gab noch einen anderen Grund, nach Amerika zu pilgern. Als Benjamin eines Tages seine Mutter fragte, ob er denn keinen Vater habe wie alle anderen Kinder, erwiderte Anna: »Dein Vater hat uns verlassen, vielleicht wird er einmal zu uns zurückkommen, aus Amerika und mit vielen Geschenken.«

Die folgende Nacht saß Benjamin aufrecht im Bett und glaubte, seinen Vater vor sich zu sehen: ein Riese mit einem Fernrohr so lang wie ein Kirchturm. Aus seinen weiten, tiefen Taschen duftete es nach Süßigkeiten, überall ragten Geschenke aus ihm hervor: Pfauenfedern, geschnitzte Stöcke, Holunderflöten, Troddeln und Schärpen. Er war so mit Geschenken überladen, daß man sein Gesicht gar nicht erkennen konnte. Er schüttelte sich, und Benjamin hörte ein silbernes Schellen.

»Ist denn mein Vater ein Riese?«, fragte er am nächsten Morgen.

»Dein Vater ist ein Mensch wie jeder andere.«

»Du willst mir nur verheimlichen, was er alles kann.«

Nun, als Benjamin in dem Wissen, wo Westen liegt, aus dem Haus schlich, in der Furcht, seine Mutter oder Jonas könnten ihn im letzten Augenblick zurückhalten, war er sicher, sehr bald seinen Vater in Amerika anzutreffen. Klaus wartete schon auf ihn und deutete prahlerisch auf seinen Ranzen. Sie faßten sich an den Händen und schlenderten die Bergerstraße hinab. Bis zur Konstabler Wache ging alles gut, dann aber, im Gewimmel auf der Hauptstraße, vor den mannshohen Schaufenstern, im Lärm, sank ihr Mut. Überall öffneten sich Gassen und Straßen. Benjamin schaute zwischen den Häusern hoch und hielt verzweifelt nach Westen Ausschau. Seine verwirrte Phantasie entwarf trügerische Marschrouten. Manchmal glaubte er gar, zweimal durch eine Straße gegangen zu sein, dieselben Firmenschilder gesehen zu haben, dann wieder entdeckte er in der Ferne ein türmchenbewehrtes Haus, das einen neuen Westen verhieß.

Klaus folgte ihm willig. Seine Hand drückte Benjamins Hand. Er schaute seinen Freund von der Seite an, und solange dieser zuversichtlich war, hatte er keine Angst. Aber nachdem sie in immer engere Quergäßchen gerieten, wo die Häuser wie geschwätzige Nachbarinnen eng aneinanderrückten und nur einen schmalen Streifen zwischen den überhängenden Geschossen frei ließen, wo in dunklen Hausgängen Gestalten, kaum sichtbar, Vorübergehende in das Innere der Häuser zu locken suchten, hielt Benjamin an, kramte das Fernrohr aus dem Ranzen und preßte es an sein Auge. In der Dämmerung der engen Straße sah er nichts als graue Umrisse. Von Westen und Amerika keine Spur. Klaus wollte nach Hause. Die Hartwurst schepperte im Ranzen. In Benjamins Magen rumorte es. Sie hockten sich auf einen Bordstein und vertilgten ihren Proviant. Der Abend brach mit violettem Dunst und langen Schatten herein und verhüllte die Ferne. Als Benjamin daran ging, mit Streichhölzern, die er zwischen den Fingernägeln verglimmen ließ, den Weg auszukundschaften, trat ein Mann heran.

»Was sucht ihr denn hier?«

»Amerika«, erwiderte Benjamin und schnickte ein Hölzchen in die Gosse.

»Daß ich nicht lache!«

Klaus rieb seine müden Augen.

»Wo kommt ihr denn her?«

»Aus der Bergerstraße«, erwiderte Benjamin.

»Nun, da seid ihr ja weit gekommen.«

Er packte die beiden am Kragen und führte sie in den Lichtkegel einer Laterne, wo er sie eingehend musterte. Klaus kaute auf seiner Hartwurst. Benjamin rieb die Hände an der Hose. Es war das Ende ihrer Weltreise.

Der Mann brachte sie mit einem Wagen in die Bergerstraße und setzte sie dort ab.

Als Benjamin ermattet im Bett lag, fragte er, schon halb im Schlaf, während seine Mutter ihm die Decke bis an die Nasenspitze zog: »Bin ich jetzt in Amerika?«

Die Trompete von Jericho

Jonas, der von den Auswanderungsabsichten Benjamins erst am nächsten Tag erfuhr, versuchte es mit einer Ohrfeige. Er teilte die Ohrfeigen und Maulschellen in vollkommene, in patschende und nicht patschende, in ernste und scherzhafte, in strafende und lohnende ein. Diesmal strafte er. Er tat es schweren Herzens und war selbst derart betroffen, daß er von sich aus ein Versöhnungsgeschenk anbot: und zwar eine silberne Kindertrompete. Das geschah nicht grundlos, denn Benjamin hatte bei Frau Wiegel, die gern aus der Bibel vorlas, die Geschichte der Trompete von Jericho aufgeschnappt und war sofort zu seiner Mutter gestürzt mit der Bitte, ihm doch für einige hundert Mark eine Trompete zu kaufen.

»Eine echte Trompete!«

»Du wirst uns die Ohren ausblasen.«

»Ach, wenn ich doch eine Trompete hätte, dann könnte ich …«, er blickte geheimnisvoll um sich. Auch Jonas wurde mit dieser Bitte nicht verschont.

»Es kann auch eine ganz billige Trompete sein.«

»Kannst du denn blasen?«

Benjamin blies die Backen auf, so daß sein Gesicht rot anlief. »Dir wird keine Trompete gewachsen sein«, sagte Jonas und stieß Benjamin mit dem Zeigefinger gegen den Bauch.

Benjamin versuchte jedes Gespräch auf die Trompete zu lenken: »Mit einer Trompete«, sagte er, »wäre ich ein gemachter Mann.« Nun, Jonas erstand als Versöhnungsgeschenk eine Trompete, ließ sie gut verpacken, um den Wert noch zu steigern.

Als Benjamin nach langem Aufknoten und Aufwickeln das glitzernde Instrument in den Händen hielt, sah er schon, wie er, es an den Lippen, sich einen Weg durch die Häuser bahnen, wie alles vor ihm in Schutt und Asche sinken würde, bis er auf einem Berggipfel thronend Amerika sähe: Amerika und seinen Vater. Er klemmte das Geschenk unter den Arm, stürmte in den Hinterhof, atmete tief ein, preßte das Mundstück fest an die Lippen und stieß die ganze Luft aus seinen Lungen heraus. Und, o Wunder, kein Ton war zu hören. Die Häuser blieben stehen, der Himmel war unversehrt blau. Benjamin setzte das Instrument ab und atmete schwer. Seiner Berechnung nach mußte der Fehler bei den Häusern liegen. Er wiederholte das Spiel, blies, bis ihn die Backen schmerzten, und blies und blies. Wohl brachte er schließlich einige Töne hervor. Aber die Häuserwände standen hinderlich wie zuvor.

›Und dennoch‹, sagte sich Benjamin, noch nicht ganz außer Fassung gebracht, ›werde ich es wieder und wieder versuchen, bis ich einen Weg nach Westen geblasen habe.‹

Aber es war nicht Amerika, in das Benjamin gelangte, sondern die Schule, in der es nach Kreide roch und nach hastig aufgesagten Gedichten. Klaus zog mit seinen Eltern in eine andere Stadt, nahm das Fernrohr mit und überließ Benjamin der Kurzsichtigkeit.

Jonas verwaltete (und bereicherte) das nicht beträchtliche Vermögen von Anna derart geschickt, daß sie gut davon leben konnte.

Frau Nebel versuchte Jonas zu heiraten, hatte aber so wenig Erfolg, daß sie sich nach einem anderen alleinstehenden Mann umsehen mußte. Jonas fand jedoch Ersatz: eine kirchenliedkundige Frau, die den Schmutz als eine Teufelei ansah und ihn mit frommen Reinigungsexzessen verfolgte. Jonas nannte sie Frau Halleluja, was sie nicht ungern hörte.

Gerümpel

Die Treppe knarrte unter Benjamins neugierigen Schritten. Im Halbdunkel sah er die rissige Wand und die Maßregeln zur Verhinderung einer Feuersbrunst, ein von Spinnweben verhangenes Fenster, das den Tag in Dämmerung verwandelte, und die Reste einer Blumentapete. Staub tanzte im bleigrauen Licht. Er öffnete die Tür: Ein quietschender Laut drang aus der staubwarmen Dachkammer, wiederholte sich, als die Tür ins Schloß zurückfiel. Er blieb auf den Zehenspitzen stehen. Gerümpel lag aufgetürmt vor ihm, gestapelte Zeitungen mit den vergilbenden Bildern vergilbender Persönlichkeiten. Auf einem Stuhl thronte eine Gipsbüste, ein schmalwangiger, bärtiger Mann mit verkniffenem Mund. Ein ausgestopfter Falke äugte mißtrauisch herüber, mitten im Flug hilflos erstarrt. Es roch nach Schimmel und altem Holz. Familienbilder in brüchig goldnen Rahmen lehnten an einer Truhe, schnurrbärtige, spitzbärtige, schnauzbärtige, feiste, breite, schmale, hohlwangige und im Staunen ertappte Gesichter. Als Benjamin in alle Ecken geschaut hatte, rief er laut: »Ist hier jemand?« Unter ihm raschelte Papier. Während er sich bückte, stieß er gegen den Stuhl, so daß die männliche Gipsbüste umkippte und zu Boden stürzte. Der Lärm sprang bis zur Decke. Die Nase splitterte ab, und ein höhnisches Gesicht starrte Benjamin an. Er konnte den hämischen, gipsernen Ausdruck des zersplitterten Gesichtes nicht mehr ertragen und drückte ein rosenmustriges, verschlissenes Tuch über den Kopf.

Von Ferne hörte er Stimmen, das Rattern von Autos, klirrende Fenster und das Klingeln der Straßenbahnen. Bis der Lärm zu ihm drang, war er ermattet und gedämpft. In der Stille der Dachkammer lag die Welt im Staubschlaf und im Moderduft vergangener Liebesschwüre und kalligraphischer Ewigkeitsbeteuerungen. Das Schweigen wuchs über die vielstöckige Vergangenheit des Gerümpels. Aus dem weit aufklaffenden Schrank ergoß sich ein Wust von alten, erschlafften Kleidern, breitkrempigen Hüten, goldenen Troddeln, Brüsseler Spitzen, Plissees, Fahnen und Reifröcken: just so wie die Tiere aus der Arche Noah, als die Sintflut in der Erde versickert war.

Mit einem roten Kittel wischte Benjamin den Stuhl sauber, so daß der Staub in Schwaden flüchtete. Er fühlte sich beobachtet. Im Dämmerlicht lauerten buntdrapierte Wesen, vielarmige Gestalten, die eng umschlungen in den Winkeln kauerten. Erst wenn er genau hinschaute, entpuppten sie sich als Holzgestelle, Truhen, verrostete Gießkannen und Notenständer. Zwischen dickleibigen Büchern entdeckte er einen blauen Federbuschhelm, den er über seinen Kopf stülpte. Er roch nach schweißigem Leder und rutschte Benjamin über die Augen, so daß ihn Schlachtenfinsternis umgab. Mit einem Ruck befreite er sich wieder von der blechernen Haube, Rost schmückte seine Stirn. Er keuchte noch ganz benommen von dem Kriegsschmuck, der ihn beinahe in die Knie gezwungen hätte. Als er den mit silbernen Troddeln verzierten Säbel entdeckte, quiekte er vor Freude. »Ihr blutigen Hunde!«

Benjamin war jetzt bis an die Zähne bewaffnet. Freilich mußte er den Säbel mit beiden Händen am Griff halten.

»Jetzt sollen sie kommen!«

Jedoch konnte er die Klinge nicht aus der Scheide ziehen. Wieder packte er den Helm, zog ihn über den Kopf, so daß sein Gesicht ängstlich frei blieb. Den Säbel legte er über die Schulter, und vorsichtig auftretend, um steife Würde bemüht, ging er zur Tür, allen Feinden die Stirn zu bieten. Die Waffe verlieh ihm Mut.

Die Tür war innen ohne Klinke, und wie sehr er sich auch an dem herausragenden Stift zu schaffen machte, sie blieb verschlossen. Die Jahresringe auf dem Holz verdichteten sich zu Fratzen. Er nahm den Säbel in beide Hände, hob ihn über den Kopf und schlug auf die Tür ein. Durch den Schwung geriet er ins Stolpern und stieß mit dem Helm gegen das Holz, so daß der Federbusch abknickte. Verzweifelte Wut spornte ihn an, aber der Helm umschloß seinen Wagemut wie ein Käfig. Die Hände schmerzten vom harten Aufprall des Säbels. Holzsplitter stoben umher. Die Tür jedoch hatte den Schlag überstanden und überstand noch die nächsten zwölf Schläge, bis Benjamin ermüdet von dem störrischen Feind abließ. Er stand gebückt, kaltes Leder schmiegte sich an seine Stirn. Schmutzflocken drangen ihm in die Augen. Die schiefe Dachwand mit dem Gerippe der Spitzbalken und Verstrebungen schien der Last des Himmels nachzugeben.

Benjamin hatte Mühe, die Illusion der Gefahr zu zerstören. Auch mißtraute er der alltäglichen Gestalt von Truhe und Schrank und Notenständer. Um sicher zu sein trat er mit dem Fuß gegen den Stuhl und begann zugleich laut zu reden, um dem Lärm zuvorzukommen. »Ich werde es euch zeigen. Zeigen werde ich es euch.« Mit euch meinte er alles, was ihn bedrängte. Er meinte die pädagogisch hochmütigen Gesichter der Lehrer, er meinte das geile, zerfranste Gesicht des vollbärtigen Mannes, der in der Friedberger Anlage die Hose aufnestelte und kleine Mädchen mit seiner kümmerlichen Männlichkeit einschüchterte. Benjamin meinte alle Widerwärtigkeiten, vom Sündenfall angefangen bis hin zu den Magenschmerzen, die sich unweigerlich nach der Vertilgung eines Dutzends Kartoffelklöße einstellten.

Mit fetten Flüchen, die er Jonas abgelauscht hatte, ging er gegen das Schweigen an. Dabei achtete er nur auf die saftige, vollmundige Aussprache.

Die Arme schmerzten, als er den Säbel in wilden Kreisbewegungen über seinen Kopf schwang, um die zwielichtig drapierten Wesen einzuschüchtern, die er vor sich glaubte. Die Dämmerung wuchs aus den dunklen Winkeln der Dachkammer zu ihm heran. Die Stille wurde dichter. Benjamin schloß die Augen. Aber noch immer drohten groteske Gestalten, so daß er, um Gewißheit zu haben, die Augen wieder öffnete und alles noch deutlicher in seiner Gefährlichkeit sah. Erneute Versuche, die Türe zu öffnen, mißlangen. Er trommelte mit den Fäusten gegen die Holzwand, so daß Putz von der Wand herabrieselte. Aber keine rettenden Schritte waren zu hören, kein vielversprechendes Räuspern, kein Schlüsselgeklirr. Er rief, schrie, zeterte, fluchte. Seine Stimme klang hohl und dumpf, als säße er in einer Tonne. Seine Rufe gingen in Weinen über. Die Dunkelheit wuchs dichter zusammen. Die zerkratzte Wand schimmerte bleicher. Benjamin preßte die Hand fester um den Säbelgriff, so daß er das Relief der Verzierung spürte. Er wartete.

›Vielleicht kommt ein Einbrecher, der die Tür öffnet. Vielleicht bricht ein Feuer aus.‹

Nichts geschah. Er setzte sich auf den Stuhl und streckte die Beine aus. Kälte strich über seine Haut. Er nahm die Decke und hüllte sich darin ein. Die Arme kreuzte er über dem Säbel. Staub nistete sich in seine Nase. Die Zunge schmeckte nach Moder. Das Gewicht des Helmes drückte seinen Kopf auf die Brust. Umgarnt von der lautlosen Dämmerung wurde er müde. Er sah, wie die Gegenstände um ihn herum zu flackern begannen. Der Wind klatschte gegen die Ziegel. Die Decke wuchs fest an seiner Haut wie ein Fell. Der Helm wurde ein unförmiger Teil des Kopfes. Keiner stieg die abgetretene Treppe hoch, weil er etwas in der Rumpelkammer vergessen haben könnte.

Erst am nächsten Morgen, als Frau Wiegel die Wäsche aufhängen wollte, hörte sie aus der Rumpelkammer das Gerassel eines Säbels.

»Gott!«, sagte sie. »Soll es denn wieder Krieg geben?«

Sie öffnete die Tür und sah Benjamin mit einem roten verfransten Tuch um die Schultern, den blanken Säbel in der Hand auf den Notenständer eindreschend. Ein Holzsplitter traf ihre Wange.

»Was tust du denn hier?«

»Ich kämpfe«, schrie Benjamin atemlos und schwang den Säbel über dem Kopf.

»Du bist ein Kindskopf. Wie kommst du denn hier rein?« fragte sie und trocknete die Hände an der Schürze ab, ehe sie ihn entwaffnete. Er zitterte am ganzen Leib.

»Ich war die ganze Nacht hier«, stotterte er, »die ga-ga-ganze Nacht.« Frau Wiegel zog den vor Kälte gekrümmten Helden zu sich heran.

»Du bist kalt wie ein Frosch«, rief sie entsetzt aus und rieb die dünnen Arme Benjamins, bis seine Haut prickelte. Sie vermochte die Situation noch nicht ganz zu begreifen und fragte, wie er denn überhaupt in diese Rumpelkammer hineingekommen sei, mit wem er gekämpft habe. Sie dachte, er sei hinter den Ratten her gewesen, die jede Nacht einen Höllenlärm in dem Gerümpel machten und keinen Respekt vor ehrwürdigen Erinnerungen hatten. »Sie haben auch meinen Mann angefressen.« Ob es wirklich Ratten waren, bezweifelte sie immer wieder.