18,99 €

Mehr erfahren.

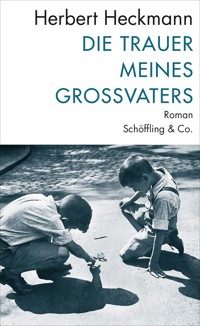

- Herausgeber: Schöffling & Co.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In »Die Trauer meines Großvaters« erzählt der 1930 geborene Herbert Heckmann von seinem Aufwachsen in der Frankfurter Kuhwaldsiedlung, und er tut es wie kein zweiter. Doch Achtung, es gibt immer »zwei Vergangenheiten: eine, die aufgeschrieben ist, und eine, die gewesen ist«. Und so tritt neben das Interesse für die Vergangenheit auch die Lust am Fabulieren. Fesselnd und mit viel Witz berichtet der Erzähler von seinen ersten Schreiberfahrungen auf der Schiefertafel und der Freude darüber, allein in die Volksbücherei fahren zu dürfen. Aufgeregt und zugleich etwas ratlos beobachtet Herbert mit anderen Jungen durchs Fenster die hübsche Frau Senft, wie sie nackt vor dem Spiegel tanzt. Und in tiefes Unglück stößt ihn das Pech, als einziger unter den Schulkameraden nicht an Keuchhusten zu leiden und daher nicht an einem Flug über die Stadt teilnehmen zu dürfen, den die Frankfurter Ärzte sich als Therapie ausgedacht haben. Doch Herbert muss beim Besuch der Bücherei auch mitansehen, wie ein Jude schroff des Ortes verwiesen wird. Frau Senfts Mann fällt im Russlandfeldzug, und ein behindertes Kind aus der Nachbarschaft wird in ein Sanatorium gebracht und kommt nie wieder. Dunkel fallen der Nationalsozialismus und der Krieg in die kindlich-sinnliche Erlebniswelt des Erzählers ein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 412

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

[Cover]

Titel

Zitat

Die Trauer meines Großvaters

Anfänge

Das Kratzen des Griffels auf der Schiefertafel

Sonntagnachmittage

Es steht in den Büchern

Das Schweigen der Sonnenuhr

Keuchhusten

Ekel

Grimassen am Fenster

Kurtchen

In der Gefahr leben

Unverhofftes Wiedersehen

Berufspläne

Richard Wagner

Das geborgte Heldentum

Die Abfälle des Krieges

Vor dem Spiegel

Der Weltuntergang

»Gemeinschaft macht stark«

Rittersporn

Wozu sind wir auf der Welt?

Am Rande des Grabes

Bonzo

Peterchens Mondfahrt oder Die Geburt der Skepsis

Der Hasenbraten

Als ich versuchte, Frankfurt zu löschen

Hans Sarkowicz: Biografische Versuchungen

Autorenporträt

Nachwort

Kurzbeschreibung

Impressum

Wir wollen vom Weinen doch lieber zum Lachen als zum Gähnen übergehen.

Gotthold Ephraim Lessing

Die Trauer meines Großvaters

Soll ich mit meinem Großvater beginnen oder mit seiner Trauer? Da die Trauer in vielerlei Gestalt schon vor meinem Großvater die Menschen bedrückte, müßte ich zuerst von ihr reden. Aber kann man von ihr reden, ohne der Menschen zu gedenken, die unter ihr litten? Natürlich tun das viele, und sie erheben die Trauer ganz in das Reich des Allgemeinen, wo alle Katzen grau sind und der Hund des Saturn schwarz. Allgemeine Worte sind leicht zu fangen – wie die Fliegen im Herbst. Aber welche Einsicht hat man dabei gewonnen? Daß die Trauer sehr traurig ist? Und die Fliegen im Herbst sehr müde?

Also beginne ich mit meinem Großvater. Was geht mich Ihr Großvater an? werden Sie fragen, ein Mann, den Sie gar nicht gekannt haben? Nichts! muß ich antworten, aber warten Sie ab. Vielleicht glimmt doch ein bißchen Interesse in Ihnen für meinen Großvater auf, der sich, Sie sollen das wissen, sein Leben lang nicht um das scherte, was andere Leute über ihn sagten.

Ich lernte meinen Großvater kennen, als mein Bewußtsein sich der Welt öffnete, das heißt, als ich den ersten Schritt machte und auf die Nase fiel.

»Das nenne ich einen guten Anfang«, soll er ausgerufen haben, und ich soll nach Ohrenzeugenberichten jämmerlich geplärrt haben, aber das bezog sich keineswegs auf die Anwesenheit meines Großvaters, sondern auf meine blutige Nase. Wer nicht gefallen ist, kann nicht aufstehen.

Mein Großvater war ein Mann von fast einsneunzig ohne Hut und mit einem Schnauzbart, der sich wie ein finsteres Tor über seinen Mund spannte. Wenn er redete, tanzte der Schnauzbart, aber mein Großvater redete nicht viel. Er zog es vor zuzuhören – und er tat dies mit einer derartigen Angespanntheit, daß dem Redenden das Wort auf der Zunge verdorrte. So hatten viele Leute Respekt vor ihm, ohne zu wissen warum. Wenn er ging, hatte man fast den Eindruck, ein Gebäude würde sich fortbewegen. Sein Schritt beherrschte das Trottoir. Er hatte Schuhgröße 46. Das waren keine Schuhe mehr, sondern Boote, und mein Großvater wirkte in ihnen wie ein Kapitän auf hoher See. Er ging sehr zielstrebig, selbst auf Spaziergängen, bei denen es um kein Ziel ging. 230 Pfund wog er, und so etwas mußte bewegt werden. Er schaute stets geradeaus. Wenn er seinen Hut zog, glich das einem Staatsakt.

Mein Großvater fuhr jedoch auch ein Fahrrad, das er liebevoll Hirsch nannte. Die Art und Weise, wie er es bestieg, war sehenswert; daß es überhaupt gelang, ein Wunder. Mit einem Schwung des rechten Beines führte er einen hohen Bogen über den Sattel aus und stieß sich mit dem linken Fuß vom Boden ab. Das Fahrrad zitterte, mein Großvater zitterte und beruhigte sich erst nach einigen Metern kurviger Fahrt. Herr Dapper, ein pensionierter Nachbar, der seine freie Zeit mit der Betrachtung der Nachbarschaft verbrachte, rief ihm einmal nach, er sitze auf dem Fahrrad wie ein Affe auf dem Schleifstein. Daraufhin hielt mein Großvater umständlich an, stieg ebenso umständlich ab und forderte den Kritiker seiner Fahrweise auf, sich doch einmal selbst in den Sattel zu schwingen. Herr Dapper schaute sich das Fahrrad sehr genau an und schüttelte den Kopf. Der Sattel sei ihm viel zu hoch, meinte er.

Mein Großvater lachte höhnisch und sagte mit einem ironischen Seitenblick auf Herrn Dapper: »Feiglinge leben von Ausreden.«

Mein Großvater war kein Feigling. Schon allein die Tatsache, daß er überhaupt im hochgestellten Sattel seines Fahrrads fest sitzen blieb, ohne eine Miene zu verziehen, dürfte ein nicht geringes Argument für seine Furchtlosigkeit sein. Er selbst hatte nie von seiner Tapferkeit und seinen Heldentaten geredet, wie das viele taten, die im Ersten Weltkrieg gewesen waren. So erzählte uns Herr Dapper, der Wiederholungen liebte, wie er bei Sedan einmal ganz allein und ebenso furchtlos ein französisches Maschinengewehr erobert habe.

»Gott sei Dank hat es in Wirklichkeit gar nicht so viele Kriege gegeben, wie der Dapper behauptet, in ihnen eine Heldentat vollbracht zu haben.«

»Was hast du denn im Krieg gemacht?« fragte ich.

Mein Großvater zupfte versonnen an seinen Schnauzbartspitzen und schaute an die Decke, wo er immer hinschaute, wenn ihm etwas nicht paßte.

»Nichts!« gab er zur Antwort.

»Nichts?«

»Nichts für den Krieg.« Mehr sagte er nicht. Seine Augen schlossen sich über eine Erinnerung, und seine Finger trommelten ungeduldig auf die Tischplatte. Das war, wie ich schon oft festzustellen Gelegenheit hatte, ein Zeichen, daß er allein sein wollte. Leicht vornübergebeugt saß er da, als ich das Zimmer verließ.

»Was hat er nur?« fragte ich meine Mutter.

»Er kann nicht vergessen, daß er im Krieg seine Frau verloren hat, deine Großmutter, meine Mutter. Sie haben ihn von der Front nach Hause geschickt, und als er ankam, war sie schon beerdigt.«

Auf der Fotografie über dem Schreibtisch meines Großvaters trug meine Großmutter einen breiten Sommerhut, der ihr Gesicht halb überschattete. Ihre dunklen Augen glänzten, und sie hatte den linken Arm in die Seite gestemmt. Mit der rechten Hand stützte sie sich auf einen Schirm. Im Hintergrund sah man einen Springbrunnen. Je länger ich auf die Fotografie starrte, um so mehr hatte ich den Eindruck, daß meine Großmutter lächelte. Einmal hatte ich meine Mutter zu meinem Vater sagen hören: »Er sollte wieder heiraten.«

Ich nahm an, daß damit nur mein Großvater gemeint sein konnte. Wenn ich auch damals die Geheimnisse der Erotik noch nicht recht durchschaute, so war mir doch aufgefallen, daß mein Großvater, der auf die Sechzig zuging, dann und wann mit einer Frau bei uns erschien und sich sehr ungewöhnlich aufführte. Es war jedesmal eine andere, muß ich wahrheitsgemäß hinzufügen, allesamt seltsame Wesen, denen er sein Interesse zuwandte, im Gegensatz zu ihm zart und zerbrechlich. Er nannte sie seine Verhältnisse und versuchte sich neben ihnen so klein zu machen, wie er nur konnte. Es gelang ihm jedoch nicht, so daß die Verhältnisse bald wieder entschwebten und den Duft eines Parfüms oder einen weißen Handschuh oder einen Regenschirm hinterließen.

Jedesmal bevor mein Großvater mit einem Verhältnis ausging, rasierte er sich derart stürmisch, daß es ihm nicht gelang, mit dem Alaunstein das Blut zu stillen. Er klebte kleine Papierstückchen auf die Wunden, die ihn sehr lächerlich aussehen ließen. Das Schlimmste waren jedoch seine Anzüge, mit denen er sich seinen Verhältnissen anzupassen versuchte. Gewöhnlich trug er nur unauffällige graue Anzüge, die er noch nicht einmal mit einem Taschentuch in der Brusttasche verzierte. Wenn er jedoch auszugehen gedachte, ging er, wie meine Mutter meinte, entschieden zu weit. So brachte er es einmal fertig, in einem taubenblauen Anzug und mit gelblichen Schuhen einer Dame in einem knallroten Kleid und einem schwarzen Hut den Arm anzubieten. Da sah mein Großvater gar nicht wie mein Großvater aus, sondern wie ein Flaneur. Obendrein zwinkerte er mir noch zu.

»Vater, das steht dir überhaupt nicht!« stellte meine Mutter leicht entsetzt fest.

»Kleider machen Leute«, erwiderte mein Großvater und schwang sein Stöckchen gegen einen unsichtbaren Rivalen.

Einmal ist er nicht nur aus Rasierwunden blutend nach Hause gekommen. Er hatte sich mit einigen SA-Leuten geprügelt, die sein Verhältnis angepöbelt hatten, weil es stark geschminkt war. Mein Großvater war ein Kavalier der alten Schule, ja man kann schon sagen, der mittelalterlichen Schule, der sogar einen Drachen getötet hätte, um eine bedrängte oder beleidigte Frau zu retten. Im Grunde seines Herzens war er jedoch ein friedfertiger Mensch, der sich alle Mühe gab, nicht wie ein friedfertiger Mensch zu wirken. Dreizehn Jahre hatte er eine Uniform getragen. Er war bei den Hanauer Ulanen gewesen, was zur Folge hatte, daß er zu jedem Pferd, das er erblickte, eine persönliche Beziehung herzustellen versuchte. Den Reitern und Kutschern gefiel das gar nicht, und es kam schon einmal vor, daß sie ihm eifersüchtig mit der Peitsche drohten.

Fünf Jahre vor dem Ersten Weltkrieg hatte mein Großvater Abschied vom Militärdienst genommen, um nach Kamerun zu gehen. Er kam jedoch schon nach einem Jahr wieder zurück und schenkte einem Mädchen mit tizianrotem Haar einen breiten Sommerhut, das in diesem Hut seine Frau wurde.

»Er ist nur nach Afrika gegangen, um von dort seiner Braut einen Hut zu holen«, sagten die Hanauer.

War das nicht Grund genug?

Im ersten Kriegsjahr starb meine Großmutter. Viel, viel später hat dann meine Mutter den Hut als junge Frau getragen und mit ihm die Aufmerksamkeit eines jungen Mannes auf sich gelenkt, der mein Vater wurde. Als ich zur Karnevalszeit mit eben diesem Hut, als Pancho Villa verkleidet, auf die Straße wollte, um gegen Indianer, Cowboys, Seeräuber und dergleichen mit Zündblättchen zu kämpfen, erwischte mich mein Großvater an der Haustür und beschlagnahmte meine Kopfbedeckung. Ohne Hut fühlte ich mich als Pancho Villa unvollständig und ließ mich von meiner Mutter zum Indianer einröten. Der Hut landete in unserer Mansarde, wo er auf einem Stoß Noten seinen endgültigen Platz fand. Er verdeckte Clementis Sonaten und bewahrte sie vor dem Staub.

Mein Großvater wohnte in der Wohnung über uns, und wenn ich nicht schlafen konnte, hörte ich seine Schritte noch bis spät in die Nacht. Jeden Abend aß er mit uns und kommentierte mit lauter Stimme die Ereignisse der Welt. Als Deutschland in die Tschechoslowakei einmarschierte, sagte er über einen dampfenden Kartoffelkloß hinweg, der auf seiner Gabel steckte: »Daran werden wir uns den Mund verbrennen.«

Ich besuchte ihn sehr oft in seiner Wohnung. Über dem Sofa im Wohnzimmer hing Böcklins Toteninsel, die meine ganze Kindheit verdüsterte, nicht zuletzt deswegen, weil ich allen Ernstes glaubte, daß jeder, der je einen Fuß auf diese Insel setzt, unweigerlich sterben müsse. Auf der anderen Seite des Wohnzimmers wuchs ein Bücherschrank fast bis zur Decke. Mein Großvater las, um besser einschlafen zu können. Meist gelang es ihm gerade noch, den Zeigefinger zwischen die Seiten zu schieben, an denen er gescheitert war, so daß das Buch wie ein riesiger Fausthandschuh wirkte. Eine ruhige Heiterkeit beherrschte dann das Gesicht meines Großvaters, die er durch bizarre Schnarchgeräusche vertiefte. Ich kann mich erinnern, daß er mit Hilfe der Hosen des Herrn von Bredow eines gewissen Willibald Alexis einen ganzen Sommer lang Sonntag nachmittags den Schlaf fand.

Mein Großvater war ein Genie der Pünktlichkeit. In jedem Zimmer seiner Wohnung tickte eine Uhr, selbst in der Toilette hing eine Wanduhr, die jedoch genau sieben vor zwölf stehengeblieben war. Ich war fest überzeugt, daß sie eingeschlafen war, und versuchte, sie durch Hypnose wieder zum Weiterticken zu bringen. Sie tat mir jedoch den Gefallen nicht und zeigte in störrischer Hartnäckigkeit sieben vor zwölf an, ob es nun morgens, mittags oder abends war.

Auch bei anderen Gelegenheiten versagte mein hypnotischer Blick, vor allem dann, wenn ich die Glaubwürdigkeit von Ausreden mit ihm zu verstärken suchte.

»Du übertreibst«, sagte mein Großvater, der ein geradezu selbstmörderisches Verhältnis zur Wahrheit hatte. Das zeigte sich besonders in der Zeit, als jeder in Deutschland einen rein arischen Stammbaum vorweisen mußte.

»Hat man denn schon einmal so etwas gehört! Wenn Adam und Eva unsere Stammeltern sind, müssen wir doch alle miteinander verwandt sein«, folgerte mein Großvater und wedelte zornig mit den Formularen. Nach eine Weile fügte er nachdenklich hinzu: »Ob das immer etwas Gutes bedeutet, wage ich zu bezweifeln.«

Für einige Wochen galt dem Stammbaum, an dem seine Familie sich in die Vergangenheit verästelte, sein Hauptinteresse, und er führte mit einer Reihe von Bürgermeister- und Standesämtern den regsten Briefverkehr. So sehr ich ihn auch bedrängte, er behielt die Ergebnisse seiner Nachforschungen für sich. Der Stammbaum wuchs, und je mehr er wuchs, um so unruhiger wurde mein Großvater. Er saß bis spät bei meinen Eltern, und seine Stimme drang bis in mein Schlafzimmerchen, aber was er sagte, konnte ich nicht verstehen.

Einmal hörte ich meinen Vater laut schreien: »Das darfst du auf keinen Fall angeben.«

»Und ob!«

In meinen Träumen fiel ich von zahllosen Stammbäumen. Tagsüber konnte ich vor Neugier nicht stillsitzen. Vor Verzweiflung las ich Die Hosen des Herrn von Bredow, mußte jedoch schon nach ein paar Seiten feststellen, daß mir meine eigenen Hosen näher waren.

Meine Freunde und Feinde hatten Stammbäume, die bis in die graue Vorzeit reichten. Einer erklärte gar voller Stolz, sein Vater habe eine direkte Linie zu Karl dem Großen verfolgen können. Unser Stammbaum versandete buchstäblich. Schon nach einigen Generationen sei er im Chaos der Geschichte verschwunden, erklärte mein Großvater, und ich war gezwungen, die Lücken in der Vergangenheit meiner Familie mit meiner eigenen Phantasie aufzufüllen.

Warum unser Stammbaum so ein Kümmerling war, sollte ich erst viel später erfahren, als sich keiner mehr um einen reinen, aufrecht deutschen Stammbaum kümmern mußte und man auf eine andere nicht minder hektische Art und Weise die Vergangenheit durchforstete, diesmal jedoch die eigene.

Meine 1914 verstorbene Großmutter, die mir auf der Fotografie so ermunternd zulächelte, war Jüdin. Als zweijähriges Kind wurde sie von einer Hanauer Familie adoptiert, die hugenottischer Herkunft war. Juden galten in meiner Kindheit als Schädlinge, und Herr Dapper behauptete mit ernstem Gesicht: »Die Juden arbeiten am Untergang Deutschlands.«

Mein Großvater verbot mir daraufhin, mein Ohr weiterhin Herrn Dappers Reden zu leihen, die dieser unaufgefordert hielt, wann sich ihm die Gelegenheit dazu bot. Sie bot sich ihm häufig, und mein Großvater war der Meinung, daß Herr Dapper sich noch im Schlaf um den Verstand rede.

In der Schule lernten wir, daß der nordische Mensch allen andern Rassen überlegen sei. Das nahmen die meisten meiner Klassenkameraden zum Anlaß, sich als nordische Menschen zu fühlen. Meine einzige nordische Tat war, daß ich bei der Lektüre von Felix Dahns Kampf um Rom wie ein Schloßhund heulte. Ich will dies jedoch keineswegs als eine Heldentat hinstellen. Tränen seien unmännlich, erklärte Herr Kroll, der uns in das deutsche Wesen einzuführen versuchte. Er sagte zu Beginn jeder Unterrichtsstunde so laut »Heil Hitler«, daß mein Freund Atzel meinte, davon könne einem das Trommelfell platzen.

Von meiner Großmutter wußte ich recht wenig. Sie sei zwanzig Jahre alt gewesen, als die Fotografie von ihr aufgenommen wurde, erzählte meine Mutter.

»So jung werde ich auch einmal sein«, erwiderte ich und erschrak, als mich meine Mutter auslachte.

Sie habe gern gelacht, erfuhr ich noch, und habe auf dem Pferd eine gute Figur gemacht. Außerdem sei sie eine Leseratte gewesen. Den Ausdruck »Stammbaum« fand ich in Verbindung mit ihr fehl am Platz. Auch fiel es mir schwer, mich in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurückzuversetzen, als die Frauen lange Kleider trugen, die Haare hochgesteckt hatten und mit Vorliebe vor Springbrunnen verweilten.

»Es wird eine Zeit kommen«, prophezeite mein Großvater, »in der sie das Holz ihrer Stammbäume verfeuern müssen, um nicht an ihrer Herzenskälte zu erfrieren.«

Damit war das ebenso leidige wie aufwendige Thema vom Tisch, und mein Großvater veränderte sich von Tag zu Tag. Er verlor an Gewicht, Falten überzogen seinen Hals, und seine militärische Haltung bog sich allmählich ins Zivile. Es kam jetzt schon einmal vor, daß er mit einer abrupten Bewegung seine Uhr aus der Westentasche herausriß, sie aufklappte und sekundenlang betrachtete.

Als der Krieg begann, brachte er mit Reißzwecken eine große Landkarte von Europa über seinem Schreibtisch direkt neben der Fotografie meiner Großmutter an und markierte die Kriegsschauplätze mit Stecknadeln, die sich bald über ganz Europa ausbreiteten, so daß die Landkarte schließlich einem Nadelkissen glich. Von den Zeitungen, die morgens wie schlaffe Zungen aus den Briefkästen hingen, behauptete mein Großvater, daß die Lügen in ihnen die Farbe von Druckerschwärze angenommen hätten, daß die Wahrheit in ihrer schlichten Form nicht weiter auffiele und man über sie hinwegsehe als etwas, was sich von selbst verstehe; indes die Phrase, die große Maskenbildnerin, immer von neuem betrüge.

»Warum so viele Worte machen, wenn man mit ein paar Worten auch nichts sagen kann.«

Meinem Großvater verfaulte die Sprache auf der Zunge.

»Vater, dir muß man aber auch jedes Wort aus der Nase ziehen«, klagte meine Mutter.

Nur wenn der politische Zorn über ihn kam, wurde er beredt und laut. Er spuckte die Worte nur so heraus und vergaß vor lauter Aufregung zu essen. Ich muß gestehen, daß mich diese Ausbrüche ängstigten.

»Der hergelaufene Gefreite aus Österreich wird uns ins Unglück stürzen.«

Ich machte mich auf meinem Stuhl so klein, wie ich konnte. Der Krieg pochte an unsere Fenster; Frauen trugen Schwarz und schoben ihre Kinderwagen langsam durch unsere Straße.

Mein Großvater war Inspektor bei der Reichsbahn und fuhr jeden Morgen mit seinem Fahrrad in den Dienst, wie er sich ausdrückte, um am späten Nachmittag unternehmungslustig zurückzukehren. Es kam durchaus schon einmal vor, daß er auf dem Fahrrad pfiff. Singen habe ich ihn selten gehört. Er war einfach zu ungelenk für die Musik. Seine Stimme klang wie ein Steingeröll.

Wenn er in unsere Wohnung trat, klirrten die Gläser in der Vitrine. Meine Großmutter soll es trotz großer Anstrengungen nicht gelungen sein, aus ihm einen Tänzer zu machen. Er stand fest auf seinen Füßen.

Auf einem Betriebsausflug seines Büros nach Rüdesheim, auf dem ich ihn begleiten durfte, wurde er nach ein paar Gläschen ein anderer Mensch und dirigierte mit dem Taktstock, den ihm der Kapellmeister überlassen hatte, den Radetzkymarsch. Eine Woge der Begeisterung schien seinen Körper vom Scheitel bis zur Sohle zu erfassen, und ich fürchtete, er könne das Gleichgewicht verlieren. Aber er schien sich eher in den Boden zu drehen. Schweiß spritzte aus seinem Gesicht, und seine Jacke flatterte wie eine Fahne. Als er kurz vor dem Ende, als die Zuhörer schon anfingen, grölend Beifall zu klatschen, den Taktstock in die Menge warf und dann mit weiten Schritten den Saal verließ, lief ich hinter ihm her. Auf der Heimfahrt sagte er mit einem weinduftenden Seufzer: »Mach dich nie zum Narren der andern, es reicht, wenn man sein eigener Narr ist.«

Auf der Heimfahrt lärmten die Betrunkenen im Zug. Der Rhein, der im Mondlicht silbern glänzte, kroch wie eine riesige Schlange neben uns her. Als jemand »Es zittern die morschen Knochen« anstimmte, begann mein Großvater mit kratzender Stimme: »Der Mond ist aufgegangen«. Er hielt bis zur letzten Strophe durch und schlief dann ein. Die Gesichter der Mitfahrenden schienen in der schlechten Beleuchtung kreidebleich. Der Zug raste in die Nacht.

Jedesmal, wenn ich mit meinem Großvater zusammen war, hatte ich den Eindruck, als wolle er mit der Welt Streit anfangen. Aber so sehr ich mich auch bemühte, den Grund seiner Verbitterung herauszufinden, er ließ mich im ungewissen zappeln. Wenn ich ihm allzusehr auf die Nerven ging, wehrte er sich mit dem Satz: »Es ist nicht gut, wenn man alles weiß.«

Sagen Sie das einmal einem Jungen von zehn Jahren, der glaubt, daß alles, was er nicht weiß, ein unerträgliches Defizit darstellt.

Zu Beginn des Krieges hatte man sich in unserer Straße sehr viel zu erzählen; Briefe von der Front wurden ausführlich kommentiert, und die Siegesmeldungen, die aus den kleinen, schwarzen Volksempfängern herausbellten, verführten zu draufgängerischen Reden, so daß Kriegsveteranen, die im Ersten Weltkrieg eine Niederlage hatten hinnehmen müssen, am liebsten auf der Stelle zur Front geeilt wären, um diesmal bei den Siegern zu sein. »Du alter Eisengockel!« beschimpfte Frau Scheib ihren Mann. Herr Dapper stand vom Alkohol angefeuert an seinem Zaun und verkündete lauthals, er wolle die Fahne tragen.

Mein Großvater zog es vor, in seinem Garten, den er gepachtet hatte und der nur knapp hundert Meter von seiner Wohnung entfernt lag, wie der gute Pangloss hingebungsvoll Unkraut zu jäten. Dann verschwand er ganz im Grünen, und die Amseln umzeterten ihn. Manchmal ließ er sich aber auch auf der von Stachelbeersträuchern umsäumten Bank nieder, wo er über die beste aller Welten nachdachte, die er nicht ändern konnte. Mein Großvater liebte seinen Garten, und der Garten liebte ihn. So gediehen die Kürbisse so gut unter seiner Fürsorge, daß einem angst werden konnte. Ausgehöhlt, mit gezacktem Mund, riesigen Augen und einer runden Nase versehen und im Innern von einer Kerze erleuchtet, wirkten sie wie Ungeheuer, die Geistergläubigen schrille Angstschreie entlockten. Auch Herr Dapper ließ sich von einem solchen Kürbiskopf erschrecken, den ich auf seinem Briefkastenpfosten plaziert hatte. Als ich meinem Großvater von dieser unrühmlichen Reaktion erzählte, war er entzückt und meinte, wenn es ein französisches Maschinengewehr gewesen wäre, hätte Herr Dapper sicherlich mehr Mut gezeigt. Herr Dapper freilich verkündete entrüstet, er sei von Kommunisten überfallen worden, was mein Großvater mit der Bemerkung quittierte, er habe gar nicht gewußt, daß Kürbisse für die klassenlose Gesellschaft kämpfen.

Natürlich hatte der Garten auch noch andere Vorteile. Er ernährte uns und stopfte die Lücken, die die Lebensmittelkarten nicht ausfüllen konnten. Irgendwo hatte mein Großvater gelesen, daß in den Bohnen all das enthalten sei, was man zum Leben, zum Überleben brauche. Also bepflanzte er jedes freie Eckchen seines Gartens mit Bohnen, und wir lebten von diesen Bohnen: vom Januar bis zum Dezember und wiederum vom Januar bis zum Dezember.

Die Bohne ist ein demiurgisches Nahrungsmittel, das den ganzen Körper engagiert. Erst viel später las ich, daß Pythagoras seinen Schülern den Genuß von Bohnen verboten habe. Mein Großvater war kein Pythagoräer. Er konnte beim besten Willen keine Harmonie der Sphären aus dem Weltall heraushören. Es war Krieg, und der Lärm triumphierte. Eine Brandbombe fiel in den Garten und verwandelte das saftige Grün in einen eklig schwarzen Brei, den mein Großvater sofort in das Erdreich grub. Er nahm die Herausforderung des Krieges an.

Im März 1944, als schon mehrere Häuser in unserer Siedlung den Bomben zum Opfer gefallen waren und mein Vater mir aus Rußland schrieb, ich solle fleißig sein, packte mein Großvater kurz entschlossen unsere Koffer und schickte uns zu Verwandten aufs Land. Eine Woche später trafen mehrere Bomben das Haus, in dem wir zwölf Jahre zusammengelebt hatten. Mein Großvater konnte ein paar Habseligkeiten retten, Bücher, zwei Uhren, das Silberbesteck und Bettücher, und brachte sie uns in einem rissigen Koffer. Als er in unser Zimmer trat, das man uns in einer Kegelbahn notdürftig eingerichtet hatte, blieb er lange stumm vor uns stehen. Seine Haare und seine Augenbrauen waren versengt, und er roch nach Brand.

Unvermittelt sagte er zu seiner Tochter: »Ich denke oft an deine Mutter. Mein Gott, war das eine schöne Zeit.« Ein Lächeln kroch vorsichtig über sein Gesicht. »Jetzt bin ich ein Pelikan in der Einöde und eine Nachteule in den Ruinen.«

Er gab mir einen leichten Stoß gegen die Schulter. Er sah wie ein riesiger Kegel aus, den die Kugel nicht getroffen hatte, ein trauriger Sieger.

Anfänge

Nicht geboren zu sein, sei das höchste Glück auf Erden. Ich wurde geboren und habe somit mein Glück verscherzt, doch Hand aufs Herz, was hätte ich zu erzählen, wenn ich nicht geboren worden wäre. Man ist da, so daß sich alle Spekulationen über das Gegenteil erübrigen.

Bis zu meiner Zeugung reichen meine Erinnerungen nicht. So weiß ich nicht, ob mein Vater überhaupt an mich als Konsequenz seiner Lust gedacht hat. Meine Mutter wollte mich, wie sie mir später erzählte. Ich tat ihr den Gefallen und kam am 25. September 1930 auf die Welt, just zu der Zeit, als die NSDAP bei der Reichstagswahl 18,3 Prozent der Stimmen gewonnen hatte.

Ort des im wahrsten Sinne des Wortes einmaligen Ereignisses, denn keiner kann zweimal in denselben Fluß steigen, war das Marienkrankenhaus in Frankfurt, in dem ich meinen ersten Schrei ausstieß. Vielleicht hat sich eine fromme Schwester bekreuzigt, vielleicht haben sich Hebamme und Arzt gefragt, ob es denn opportun sei, gerade in diesen Zeiten wirtschaftlicher Not und politischer Hysterie geboren zu werden, aber die Liebe richtet sich nicht nach Börsennachrichten und politischen Leitartikeln. Sie läßt sie eher vergessen. So muß es wenigstens meinem Vater ergangen sein, der damals in einer Bank arbeitete, nachdem er sein ganzes Geld durch die Inflation verloren hatte. Er ist daraufhin Fotoamateur geworden, um wenigstens auf diese Weise in den Besitz der schönen Dinge des Lebens zu kommen. Im Morgenlicht des 25. September machte er die erste Aufnahme von mir. Auf der erhalten gebliebenen Fotografie bin ich in rembrandtschem Dunkel zu sehen, wie ich gähne. Sehr erhebend habe ich wohl nicht ausgesehen, und mein Großvater soll zu seiner Tochter gesagt haben: »Häßliche Babys werden die schönsten Menschen.«

Das muß nicht unbedingt zutreffen, doch hat es damals meine Mutter getröstet, und das war das einzige, worauf es ankam. Mein Vater hielt an der Gewohnheit fest, alle großen und kleinen Ereignisse meines Lebens, aber auch meine Grimassen mit der Kamera aufzunehmen. Er hatte sie fast immer in Reichweite. Überall lauerten die Gelegenheiten, und er wollte nicht das Nachsehen haben. Er schaute beim Fotografieren sehr düster drein, wie er auch beim Geigenspiel ein sehr unglückliches Gesicht machte. Warum, weiß ich nicht, spielte er doch sehr gut Geige, und auf seinen Aufnahmen waren die Personen stets zu erkennen.

Mich, seinen ersten Sohn, fotografierte er sehr oft, und an Hand dieser Fotografien kann ich mir heute ein einigermaßen reiches, wenn auch gestelltes Bild von meiner Kindheit machen, als mich meine Mutter in einem hochrädrigen Kinderwagen durch die Bergerstraße schob, begleitet von Harras, einem Neufundländer, der jeden anknurrte, der mich näher in Augenschein nehmen wollte.

Es muß eine schöne Zeit für mich gewesen sein, in der ich an der Brust meiner Mutter lag, schlief und verdaute. Es war eine Zeit ohne Wörter, ohne Verstehen, und die Angst hatte noch keinen Namen. Das war gut so, denn Frankfurt teilte nicht dieses Glück mit mir. Die Nazis kämpften gegen die Kommunisten, die Stadt gegen die Taubenplage und mein Vater um die Sicherung seines Berufs. Der Kurs der Reichsmark prägte den Alltag, während ich in den Windeln lag und die Dinge zu unterscheiden und zu begreifen lernte.

Der erste große Schmerz, der in mein Bewußtsein drang, war ein Hundebiß. Als ich schon halbwegs laufen konnte, mehr nach den Seiten ausbrechend als zielstrebig, versuchte ich, auf dem ohrenkranken Harras zu reiten. Er schüttelte mich ab und schnappte nach mir. Der faule Atem des Hundes stieg in meine Nase, schwarzes Fell deckte mich zu. Dieser Biß war für mich so etwas wie ein Ritterschlag zum Saturnkind. Ich habe mehr geschrien, als es der Schmerz verdient hätte.

An meine Beschneidung, die in meiner Familie üblich ist, kann ich mich nicht mehr erinnern, dafür empfand ich jedoch seitdem einen unerklärlichen Haß gegenüber Frisören in weißen Mänteln. Kurz vor meinem zweiten Geburtstag zogen wir aus einer Mansardenwohnung mit schrägen Wänden im Haus meiner Großmutter, Obernhainer Straße 6 am Prüfling, in eine ebenso enge Mansardenwohnung in der gerade fertig gewordenen Tornowstraße der Kuhwaldsiedlung. Meine Mutter wollte auf eigenen Füßen stehen. Von der neuen Mansardenwohnung konnte man durch ein kleines Fensterchen den Flugplatz Rebstock sehen, von dem Ballons aufstiegen, die ich für fliegende Augen hielt. Warum, weiß ich nicht. Ich hatte überhaupt sehr seltsame Vorstellungen, die ich ernster nahm als die Wirklichkeit. Mag sein, daß ich aus diesen Gründen Skeptiker wurde. Doch zunächst lernte ich sprechen, und ich muß, wie mir meine Mutter erzählte, ein großer Wortverwandlungskünstler gewesen sein. So sagte ich nicht Sofa, auf dem sich mein Vater von seiner Arbeit ausruhte, sondern Schlong, nicht Löwe, den ich vom Zoo und von Abbildungen in Brehms Tierleben her kannte, sondern Löbel. Auch verwandelte ich das Radio in Radrio, und von mir sprach ich, wenn ich mich auf einer Fotografie entdeckte, vom »Herbertchen, wie es noch klein war«. Es kam aber auch vor, daß ich in einer Phantasiesprache redete, die weder andere noch ich verstanden. Ich hatte die Vorstellung, als Namensgeber nicht an Konventionen gebunden zu sein. Mein Großvater nannte mich einen Anarchisten, was ich für ein unanständiges Wort hielt. So kann man sich irren.

Ich war ein sehr unruhiges Kind und stellte die Geduld meiner Mutter auf eine harte Probe. Nur mit Mühe konnte sie mich auf Spaziergängen an der Hand halten. Oft entriß ich mich der mütterlichen Obhut und stürmte davon, wobei ich fast immer auf die Nase oder auf einen anderen Körperteil fiel, so daß ich stets mit frischen wie mit halbgeheilten Wunden übersät war. Mein Vater war der Meinung, daß ich eine ausgesprochene Begabung für Stürze hatte. Den Heilungsprozeß meiner Wunden verlängerte ich noch, indem ich sie immer wieder aufkratzte. Damals wußte ich noch nichts von Dädalus, und da ich schon bei den Griechen bin, auch nichts von Ödipus. Dafür kannte ich den heiligen Rochus, dem ich sogar, wenn auch nur äußerlich, ähnelte, und Harras leckte meine Wunden, wenn wir sonntags meine Großmutter in Bornheim besuchten.

Der Schmerz sei der Beginn des Bewußtseins, sagten die alten Philosophen. Wie soll ich also heute beklagen, was mir damals das Bewußtsein schärfte!

Mein Vater wie meine Mutter trugen außerhalb der Wohnung stets einen Hut. Mein Vater, der zwei Zentimeter kleiner war als meine Mutter, was ihn zu einem sehr aufrechten Gang antrieb, sah damit sehr ernst aus, wie er überhaupt nur schwer zu einer gewissen Heiterkeit fand. Wenn er einmal lachte, wurde er ein anderer Mensch. Dann packte es ihn wie ein Sturm, und er war hinterher ganz erschöpft. Er zog gewöhnlich den Spaß in spöttischen Dosen vor. Er besaß zwei Hüte, einen für den Alltag, mit dem er sich kaum von den anderen männlichen, die Straßen füllenden Hutträgern unterschied, und einen für Sonn- und Feiertage, der etwas kecker war und meinen Vater aus der Anonymität heraushob. Einmal hat er mir diesen Hut in einer übermütigen Laune über den Kopf gezogen und gefragt, was ich denn jetzt sehe. »Den Kohlenkeller«, soll ich geantwortet haben.

Meine Mutter besaß ein Dutzend Hüte, die sie nach Laune und nach den Wetterbedingungen benutzte. Sie klopfte immer mit dem Fingerknöchel gegen den Barometer im Wohnzimmer, wenn sie das Haus verließ. Sie besaß einen sicheren Geschmack für ihre Kleidung und für ihre Hüte und achtete darauf, daß auch ich proper angezogen war, wenn ich mich der Öffentlichkeit stellen mußte, wie bei Spaziergängen oder beim Besuch meiner Großmutter in Bornheim. Das verlangte jedoch einen braven wie phlegmatischen, zumindest fast bewegungslosen Auftritt, zu dem ich mich jedoch beim besten Willen nicht bequemen konnte. Das hatte zur Folge, daß meine Kleidung unter den Bekundungen meiner Lebensfreude und Ausgelassenheit zu leiden hatte. Aber da alles Irdische vergänglich ist, machte meine Mutter kein allzu großes Theater, wenn meine Kleidung unter mir selbst zu leiden hatte. Wegen eines Winkelrisses fand sie die Weltordnung nicht gefährdet. Sie las mir tüchtig die Leviten, um nachher über sich selbst zu lachen. Genauso schnell, wie sie in Rage geriet, beruhigte sie sich wieder. Zur Versöhnung backte sie jedesmal einen Streuselkuchen. Ich kann nicht verschweigen, daß sie sehr viele Streuselkuchen backte.

Sie nähte mir meine Hosen und Jacken selbst. Diese fielen immer etwas zu groß aus, so daß ich hineinwachsen konnte. Auf diese Weise waren meine Hosen am Anfang zu lang, und mein Jäckchen hing recht locker um meine Schultern. Das änderte sich jedoch, und nach dem üblichen Wachstum waren schließlich meine Knie hosenfrei. Wenn die Hosen dann sichtbar zu kurz und meine Jacke zu eng waren, erbte beides mein jüngerer Bruder, der jedoch breiter gebaut war als ich, so daß er dieses Erbe nicht immer antreten mußte. Er war dreieinhalb Jahre nach mir auf die Welt gekommen und neigte zu einer unerschütterlichen Beschaulichkeit, während ich nach der Meinung meines Großvaters Hummeln im Hintern hatte und nachdrücklich bewies, daß der Mensch es unmöglich allein in einem leeren Zimmer aushalten könne. Mein Bruder brachte diese Geduld auf.

Mein Vater lebte ebenfalls sehr eingekehrt. Das einzige, was ihn begeisterte, waren seine Familie und seine Kamera. Beides verstand er sehr gut miteinander zu verbinden. Wann immer sich ihm die Gelegenheit dazu bot, knipste er seine Familie: beim Spaziergang, beim Blumenpflücken, vor dem Römerberg, im Schwimmbad, im Garten meiner Großmutter und im Zoo. Seine Lieblingsmotive waren: dicke Hummeln, die auf Blüten saßen, mein Bruder beim Betrachten der Hummeln, meine Mutter beim Betrachten meines Bruders und ich beim Betrachten meiner Mutter. Wenn er uns in diesen meditativen Arrangements fotografierte, die er sehr genau vorbereitete, mußten wir so tun, als würden wir gar nicht fotografiert. Gelungen ist uns das nie, so daß mein Vater schließlich dazu überging, uns vor-, neben-, unter- und übereinander, soweit das möglich war, zu postieren und erst dann auf den Auslöser zu drücken, wenn wir einen gewissen Anflug von Natürlichkeit zeigten. Fast jeder halbwegs historische oder malerische Fleck in Frankfurt und Umgebung wurde durch unsere Anwesenheit fotografisch aufgewertet. Schnell kamen wir auf diesen Spaziergängen nicht voran; überall fand mein Vater erhabene und erhebende Kulissen für seine Familie. Er trat dann jedesmal einige Schritte zurück, um Distanz zu gewinnen, schaute sich um, dirigierte uns in die richtige Position, studierte den Belichtungsmesser, drehte am Objektiv, winkte uns zu, und mit einem Klick huschten wir in den Kasten. In der freien Natur war es nicht anders. Mein Vater ging in die Hocke, reckte sich, erstieg Bäume, kniete sich hin, legte sich bäuchlings ins grüne Gras und knipste, während er meinem Bruder und mir die Geschichte von dem Vögelchen erzählte, das jeden Augenblick aus der Linse herausfliegen würde. Gesehen haben wir es nicht, aber immer wieder hefteten wir die vor Aufregung halb zugekniffenen Augen auf die Kamera und warteten. Nun ist die Geduld in jungen Jahren eine seltene Tugend. Ich besaß sie nicht und litt vor der Kamera meines Vaters unter furchtbaren Juckreizen und Bewegungszwängen, auch quälte mich dabei die Nase, so daß ich ihr mit dem rechten Zeigefinger zur Hilfe kam. Resultat war, daß ich in höchst seltsamen Verzerrungen und Verrenkungen dann auf den Fotografien zu sehen war. Meine Grimassen hatten nachgerade eine furchteinflößende Wirkung und versetzten mich vor mir selbst in Schrecken. Aber mein Vater gab nicht auf und versuchte alles, um aus mir ein lammfrommes, erbauliches Kunstobjekt zu machen. Er ließ mich bis hundert zählen und Gedichte aufsagen, auf daß ich mich besser auf das Vögelchen konzentrieren könnte, das da irgendwann aus der Linse hervorschießen würde.

Als mein Vater uns wieder einmal vor und in einem Brombeerstrauch aufgestellt hatte, wo wir so tun mußten, als ob wir Brombeeren pflückten – in Wirklichkeit hatten das schon andere getan –, entdeckte ich einen Mann und eine Frau in seltsamer Verschlingung auf dem Boden liegen, die so miteinander beschäftigt waren, daß sie uns erst im letzten Augenblick bemerkten. Sie sprangen entsetzt auf, rafften ihre Kleider an sich, der sie sich teilweise entledigt hatten, und rannten davon, nicht ohne vorher meinem Vater einige recht unfreundliche Worte gesagt zu haben.

Manchmal war ich überzeugt, daß die Welt nur dazu da war, von meinem Vater fotografiert zu werden. Er hatte diesen forschenden, abschätzenden Blick, der alles gleich im charakteristischen Ausschnitt sah. Je älter ich wurde, um so mehr litt ich unter seiner Kamera.

»Spiel nicht den Clown!« fuhr er mich an, wenn ich wieder einmal mein Gesicht vor dem fotografischen Zugriff retten wollte. So begann ich ein Doppelleben zu führen, ein wirkliches und ein fotografisches. Mein Großvater meinte, ich könne mit meinen Grimassen in jedem Zirkus auftreten. Das war ein Berufsziel, das meinem Vater überhaupt nicht paßte.

In der Zeit der fotografischen Anteilnahme meines Vaters an seiner Familie gab es selbst bei größten Anstrengungen nichts zu lachen. Er tat alles, um uns von dem politischen Ernst fernzuhalten, der sich bis in den Alltag erstreckte. Dabei verfiel er selbst in einen Ernst, der ihn uns entrückte. Ich spürte, daß er uns schützen wollte, andrerseits fühlte ich mich aus dem Ernst des Lebens verbannt. Die Bemerkung, daß ich noch zu jung sei, mußte ich oft hören.

War denn die Welt nur zum Spielen da? Es schien das Gegenteil der Fall zu sein: Die Welt spielte mit uns, und mein Vater suchte uns vor ihrem Zugriff in Sicherheit zu bringen. Ich fand wenig Gefallen an dieser Idylle, in der die Minutenzeiger und Stundenzeiger der einzige Fortschritt waren.

Die Klingel ging immer wieder.

Vor unsere Wohnungstür traten Hausierer, Sammler für das Winterhilfswerk, für das Mutterwerk, für das Deutschtum im Ausland, für die Kriegsgräberfürsorge und für was weiß ich noch.

»Wenn du allein bist, mach nicht auf!« sagte meine Mutter. So drückte ich das Auge gegen das Schlüsselloch und sah Bäuche in allen Formen. Ich hielt den Atem an, bis sie sich wieder entfernten. Aber sie kamen wieder, und ihre Sammelbüchsen rasselten.

Herr Fleischer habe fünf Mark gespendet, eröffneten sie meiner Mutter.

»Wir geben immer zwei Mark«, erklärte Frau Wede.

»Woher nehmen und nicht stehlen.«

»Jetzt kommt es darauf an, daß wir alle helfen.«

Wir, wir, wir, das war die Losung.

Mein Vater ließ sich auf solche Gespräche gar nicht ein. Er zog das Sofa vor und las die Zeitung, bis sie wie ein Schutzdach über sein Gesicht sank und die Schlagzeilen unter seinem Schnarchen zitterten.

Im Sommer wollten die Tage kein Ende nehmen, und meine Mutter holte mich von der Straße, die ihren Lärm bis in den späten Abend trug. Ich liebte das Zwielicht, das unsere Wohnung aufwertete und in einen Palast voller überraschender Winkel verwandelte. Dunkelheit haftete an allen Gegenständen der Zimmer: Tische, Schränke und die Stühle, alles tauchte in Dunkelheit unter, nachdem es seine Geheimnisse offenbart hatte.

Mein Vater stand abends lange am Fenster. Er genoß die Dunkelheit, die ihn allmählich umhüllte und aus der Gegenwart herausnahm. Er konnte sehr böse werden, wenn man plötzlich das Licht anmachte.

Daß ich auf der Straße herumtollte und die Weisheiten und Parolen der Straße nach Hause nahm, hörte er nicht gern.

»So redet kein vernünftiger Mensch«, stellte er fest.

Das Leben eines vernünftigen Menschen war, wie ich herausfand, recht anstrengend, man durfte nicht nach der Pfeife der anderen tanzen und sich nicht durch das Wörtchen »wir« ködern lassen. Auf der Straße war es gar nicht so einfach, sein Ich zu behaupten. Gleich war man ein Feigling, und wer war schon gern ein Feigling?

Mit einem Wort: Ich lebte in zwei Welten, die nichts miteinander zu tun hatten, und es war kaum möglich, unbehelligt von der einen in die andere zu gelangen.

Große Sprünge konnten wir ohnehin nicht machen. Mein Vater wechselte von der Bank, die 1933 schließen mußte, zum Städtischen Fürsorgeamt, in dem er mit den Frankfurtern zu tun hatte, die weder mit ihrem Leben noch mit ihrem Geld zu Rande kamen. Viel verdient hat mein Vater in diesem Amt auch nicht, so daß er die Kunst des Sparens zu einer Lebenskunst erhob. Ich selbst erhielt von ihm, als ich die Zahlen lesen konnte, ein Sparschwein, das ich schon nach dem Einwurf einiger Fünfpfennigstücke schlachten wollte. Meine Mutter hinderte mich daran, und ich lernte den Wert des Geldes dadurch kennen, daß ich es nicht hatte. Außerdem mußte ich meine etwas naive Überzeugung revidieren, daß jeder, schon weil er lebe, Geld beziehe und daß die Arbeit nur zum Zeitvertreib gedacht sei. Auch mußte ich feststellen, daß es Arme und Reiche gab. So konnten sich manche – ich will keine Namen nennen, die Seiten füllen würden – vier Portionen Eis kaufen und sich daran den Magen verderben, während ich mir selbst mit meinem Taschengeld nur eine Portion in der Woche leisten konnte. Die meisten reichen Leute, die zu beobachten ich Gelegenheit hatte, waren Vielfraße und Bauchdiener, als gehörte zum Reichtum nun einmal auch die körperliche Fülle. Wenn es um ihre Physiologie ging, machten sie vor nichts halt.

In der Tornowstraße wohnten nur wenige Betuchte, wie sich mein Großvater ausdrückte, der sich nach der Volksschule eine Schneiderlehre sozusagen eingefädelt hatte, ohne daraus einen roten Faden für sein Leben zu machen.

Kleider machen Leute, und Uniformen machen Übermenschen. Ich wuchs in einer uniformierten Zeit auf, in der fast jeder Mann sein höchstes Glück darin sah, sich in einer Uniform zu verstecken. Als ich mir selbst auch eine Uniform wünschte, erklärte mir meine Mutter, da wäre es doch besser, wenn ich nackt auf die Straße ginge.

Herr und Frau Gerstner, die in der Tornowstraße 16 wohnten, waren Anhänger der Freien Körperkultur und zogen nur etwas an, wenn sie ihre Wohnung verließen. Über sie waren die tollsten Gerüchte im Schwange. Sie würden die Sonne anbeten und sich mit blankem Hintern in die Brennesseln setzen. Außerdem äßen sie kein Fleisch, sondern Löwenzahnblätter. Unbezweifelbar waren Herr Gerstner und seine Frau sehr dünn, nach den Worten meiner Mutter dürr wie Bohnenstangen, und erweckten noch im tiefsten Winter den Eindruck, als ob sie einen Sonnenbrand hätten. In mir kam Mitleid auf, und eines Tages warf ich ihnen ein mit Wurst belegtes Brötchen in den Briefkasten. Als ich erfuhr, daß Adolf Hitler auch kein Fleisch aß, befürchtete ich das Schlimmste.

»Er hat uns Arbeit verschafft«, erklärte Herr Wede, der mit seiner Frau und Tochter in der Mansardenwohnung wohnte. Er war ein kleiner, drahtiger Mann, der aus Berlin stammte und beim Sprechen leicht in einen Befehlston verfiel. Wie ein Fakir verstand er es, an zehn Orten zugleich zu sein. Mit einem Wort: Er war tüchtiger als der Rest der Menschheit.

»Kriegen wir schon hin!« sagte er bei jeder Gelegenheit, und er sah tatsächlich so aus, als würde er es schon schaffen.

Sein Traum war die perfekte Küche, ein Ernährungstempel sondergleichen, in dem jede Handreichung ein Kinderspiel war und jedes Herumrühren in der Suppe ein symphonischer Akt. Meiner Mutter schwärmte er vor: »Wir werden die Kartoffeln zwingen, im Nu, wie durch Zauberei, ihre Schale abzuwerfen; wir wollen der deutschen Hausfrau die Stunden zurückgeben, die ihr die Küchenarbeit gestohlen hat. Die Hälfte Ihres Lebens bekommen Sie wieder. Sie kochen eine Suppe für Ihren Mann und für Ihre Kinder, und an diese lächerliche Pfütze verschwenden Sie die Hälfte Ihres Tages. Wir werden diese Pfützen in ein glitzerndes Meer verwandeln, einen Ozean von Eintopf werden wir ausgießen, ganze Berge von Speckwürfeln und Würsten werden wir aufschütten, wahre Gletscher von Vanillepudding fließen lassen. Hören Sie, Frau Heckmann, die Kacheln in Ihrer Küche (dabei hatten wir keine Kacheln in der Küche) sollen in der Sonne blitzen, und der Suppe werden solche Wohlgerüche entströmen, daß die Blumen auf dem Tisch vor Neid erblassen.

Sie werden es dem Führer danken, daß er uns das alles möglich gemacht hat, während er selbst auf das Fleisch verzichtet.«

Ich hatte ganz rote Ohren beim Anhören dieser Rede bekommen. Jetzt verstand ich auch, warum Frau Wede jeden Löffel Brei, den sie ihrer Tochter in den Mund führte, mit den Worten begleitete: »Das ist für unseren Führer.«

Bei uns gab es nur sonntags Fleisch und wochentags höchstens einmal Lungenhaschee oder Frikadellen. Ich stocherte darin herum wie ein Schatzsucher, und was ich nicht für eßbar hielt, schob ich mit der Gabel an den Tellerrand.

»Auch das hat Geld gekostet«, erklärte mein Vater.

Es war schwer, sich daran zu gewöhnen, daß auch die widerlichsten Dinge ihren Preis hatten.

Es wurde viel über Geld in der Tornowstraße geredet, von Fenster zu Fenster und von Lattenzaun zu Lattenzaun, hinter denen Ligusterhecken wuchsen. Daß man in der Inflationszeit Millionär sein mußte, um Brot und Butter einkaufen zu können, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich fragte meinen Vater, wie lange man denn arbeiten und sparen müsse, um Millionär zu werden.

»Ein Leben lang! Manche schaffen es jedoch auch schneller.«

»Warum bist du kein Millionär?«

»Ich war Millionär, wir alle waren Millionäre und konnten für unser Geld nichts kaufen.«

Bitte schön, wie jeder weiß, kommt das Wort »Geld« von gelten, einen Wert haben. Alles, was einen Wert hat, gilt, das heißt, es kann als Vergeltung, als Belohnung, als Bezahlung dienen. Die Menschen haben sich daher angewöhnt, jedes allgemeine Zahlungsmittel, das jeder gern als eine Vergeltung für ein hingegebenes, wertvolles Objekt oder für eine Dienstleistung annimmt, Geld zu nennen.

Als ich einmal für Frau Wede Kohlen aus dem Keller holte, gab sie mir einen Kuß auf die Stirn.

Sollte einer die Geheimnisse der Belohnung verstehen. Eine Erfahrung machte ich jedoch: Die Barzahler waren in der Minderheit, so daß mein Sparschwein an Unterernährung litt.

Wenn mich einer gefragt hätte, wie man aus der Talsohle der Armut herauskommen könne, wäre ich auf Herrn Kemper gekommen, der mir einmal mit seiner brüchigen Raucherstimme erklärt hatte:

»Geld, mein Junge, das hat man, oder man hat es nicht. Es gibt Leute, die tun überhaupt nichts dafür und haben es doch – und andere wie ich haben ihr Leben lang für nichts und wieder nichts geschuftet.«

Herr Kemper, der Rentner und Witwer zugleich war, hing Tag für Tag am Fenster seiner Wohnung in der Tornowstraße 1, Parterre rechts, um die Vorübergehenden in ein Gespräch verwickeln zu können. Er hatte es fast nur mit der Politik und dem Wetter und sagte »der Hitler«, »der Göbbels« und »der Göring«.

»Das werden sich die Russen nicht gefallen lassen!«

Die ganze Welt steckte nach ihm voller Völker, die sich etwas nicht gefallen lassen wollten. Ich spürte, daß es Herrn Kemper sehr ernst war, verstand aber nur die Hälfte von dem, was er sagte. Er tat so, als rückte er mit großen Geheimnissen heraus. Ich suchte zwischen seinen Worten den Sinn.

»Paß nur auf!«

Frau Winter, die uns gegenüber wohnte und ebenfalls den ganzen Tag ihr Fenster besetzt hielt, schrie hinter vorgehaltener Hand meiner Mutter über die Straße zu, daß Herr Kemper ein Kommunist sei. Jawohl, ein Kommunist. Das würde man ihm ja schon ansehen.

Was würde man denn mir ansehen, fragte ich mich.

Herr Kemper putzte seine Wohnung selbst und sang dazu mit zittriger Knödelstimme: »Der Mai ist gekommen.« Er sang das ganze Jahr »Der Mai ist gekommen«.

»So einen Mann möchte ich haben«, schwärmte Frau Lochner, Tornowstraße 12, die überhaupt gern Männer hatte, putzende und andere, und die, wenn sie selbst putzte, das Radio bis zur größten Lautstärke aufgedreht hatte. Sie sei geschieden, sagte man, worunter ich mir nichts Genaues vorstellen konnte. Es schien ihr sehr gut zu gehen, denn sie begleitete ihr Radio mit freudeglucksender Stimme.

Als Herr Kemper wieder einmal den Mai in der Tornowstraße ankündigte, ohne daß dieser in Sicht gewesen wäre, rief Frau Winter von ihrem Fenster meiner Mutter zu: »Hören Sie sich das nur an! Dahinter versteckt sich die Internationale!«

»Die Internationale der Vögel«, schränkte meine Mutter ein. »Was ist denn da schon dabei!« Sie lachte, während Frau Winter fortfuhr.

»Der Feind steckt überall.« Sie mußte es wissen. Ihr Mann war bei der Polizei.

Ich hatte am Abend desselben Tages viele Fragen an meine Mutter, die sie so beantwortete, daß mir aus den Antworten kein Schaden entstehen konnte. Mir selbst riet sie, jedes Wort auf die Waagschale zu legen. Ich gewöhnte mir an, bevor ich zu reden anfing, mit der Zunge zu schnalzen. Mein Vater hatte die gleiche Angewohnheit. Er redete nicht viel, er fotografierte.

Im Sommer 1937 verschwand Herr Kemper. Es wurde gemunkelt, daß er sich aufgehängt habe.

»Nur Verräter hängen sich auf«, sagte Frau Winter meiner Mutter. Ich versuchte mir vorzustellen, wie Herr Kemper am Seil baumelte. Ich hatte Abbildungen von Gehenkten gesehen. Sie verfolgten mich bis in den Schlaf, und es kam immer wieder vor, daß ich mir mit der Hand an die Gurgel fuhr.

Warum hatte Herr Kemper nicht mehr leben wollen? Die Weißbinder hatten Leitern in seiner Wohnung aufgestellt. Die Möbel waren schon längst weg.

»Wir wollen für ihn beten!« sagte meine Mutter.

Jeder Tag brachte etwas Neues, aber die Angst blieb.

Vom Fenster unserer Mansardenkammer, die voller Bücher und Noten steckte, konnte ich in das Büro des Ortsgruppenleiters uns gegenüber sehen. Herr Fleischer machte jeden Morgen Gymnastik. Er war nackt bis zum Gürtel und trug Trainingshosen, die wie eine Wursthaut wirkten. Er lag ausgestreckt auf einer Matte und hob die Beine nacheinander. Seine Trainingshose beulte sich vorne. Sein zartrosafarbener Oberkörper glänzte vor Schweiß. Manchmal stieß Herr Fleischer Schreie aus, die wie Befehle klangen. Er war ein Käfer, der auf dem Rücken lag und mit den Beinen strampelte. Herr Fleischer war nicht der einzige, der seinen Leib ertüchtigte. Auch Herr und Frau Gerstner ertüchtigten sich. Sie standen, wie Frau Winter zu berichten wußte, nackt in ihrem Schlafzimmer und schwangen Keulen. Man muß sich das einmal vorstellen. Sie konnten froh sein, daß sich nur Frau Winter die Mühe machte, sie zu beobachten. Aber selbst sie machte Gymnastik, wie sie versicherte, verzichtete jedoch auf ein Publikum, indem sie die Vorhänge zuzog.

Zu meiner Überraschung begann auch mein erster Schultag mit der Körperertüchtigung. Bevor wir zur Gestaltung des I-Punktes gelangten, mußten wir die Arme ausstrecken und in die Knie gehen. Wir folgten der Aufforderung mit einer chaotischen Begeisterung, so daß meine Klasse schnell den Eindruck eines Drahtverhaus machte, und der Lärm drohte, mich auszuhöhlen.

Unser Lehrer Junglas verkündete: »Ein gesunder Geist gehört in einen gesunden Körper.«

Ich gab mir mit den gymnastischen Übungen die größte Mühe und wartete etwas ungeduldig auf die Gymnastik des Geistes.

Als mir mein Vater am frühen Morgen des denkwürdigen Tages die Schultüte in die Arme drückte, hatte er gesagt, jetzt beginne der Ernst des Lebens. Das konnte ja heiter werden.

Das Kratzen des Griffels auf der Schiefertafel

Der Schulweg ging in einer abgestuften Diagonale quer durch die Kuhwaldsiedlung bis zum Bäcker Wild, überquerte die von Pappeln begleitete Bismarckallee und zog sich durch die Voltastraße an backsteinroten Fabrikgebäuden vorüber unter einer Eisenbahnbrücke hindurch, um in einem stumpfen Winkel in die Moltkeallee einzubiegen, in der die Bonifatius-Schule lag, ein großes Gebäude mit hohen Sandsteinfenstern und einem Sandsteinportal, vor dem die Mütter mit ihren Kindern auf das Klingeln warteten, das fortan die Unterrichtsstunden ankündigen sollte. Jetzt gehörte der Morgen nicht mehr mir, sondern der Schule. Vor lauter Aufregung fütterte ich mich aus der Tüte, die mir meine Mutter beim Verlassen der Wohnung in den Arm gelegt hatte, so daß ich schon satt war, ehe ich überhaupt meinen Wissenshunger am ersten Schultag stillen konnte. Mit einem Wort, es war mir wieder einmal schlecht. Die Bonifatius-Schule war eine katholische Volksschule, in der die Geschlechter fein säuberlich getrennt waren. Im linken Teil des Gebäudes saßen die Knaben, im rechten die Mädchen. Der Lärm aus den Klassenzimmern hob die Trennung wieder auf. Es roch nach Bohnerwachs.