9,99 €

Mehr erfahren.

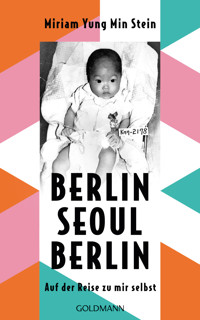

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Miriam Yung Min Stein führt mit 23 Jahren das erste Mal Regie bei einem Musikvideo, mit 25 dreht sie den ersten Werbefilm und mit 27 schreibt sie mit Christoph Schlingensief das Drehbuch zu „The African Twin Towers“. Direkt danach verschlägt es sie nach Hollywood, wo sie mit Roman Coppola an einem aufwändigen Werbespot für Coca Cola arbeitet. Als sie im Sommer 2005 aus Los Angeles zurückkehrt, weiß sie plötzlich nicht mehr, wie ihr Leben weitergehen soll. Fast 30 Jahre alt beschließt sie, sich ihrer Vergangenheit zu stellen und reist nach Korea, in das Land, aus dem sie als Baby nach Deutschland zur Adoption freigegeben wurde.

Neuauflage – mit einem Vorwort der Autorin und Nachworten der Germanistin Kye Terrasi sowie der Theatermacherin und Autorin Helgard Haug.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 339

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Buch

Miriam Yung Min Stein führt mit 23 Jahren das erste Mal Regie bei einem Musikvideo, mit 25 dreht sie den ersten Werbefilm und mit 27 schreibt sie mit Christoph Schlingensief das Drehbuch zu »The African Twin Towers«. Direkt danach verschlägt es sie nach Hollywood, wo sie mit Roman Coppola an einem aufwändigen Werbespot für Coca Cola arbeitet. Als sie im Sommer 2005 aus Los Angeles zurückkehrt, weiß sie plötzlich nicht mehr, wie ihr Leben weitergehen soll. Fast 30 Jahre alt beschließt sie, sich ihrer Vergangenheit zu stellen und reist nach Korea, in das Land, aus dem sie als Baby nach Deutschland zur Adoption freigegeben wurde.

Neuauflage – mit einem Vorwort der Autorin und Nachworten der Germanistin Kye Terrasi sowie der Theatermacherin und Autorin Helgard Haug.

Autorin

Miriam Yung Min Stein ist Journalistin und Buchautorin und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Sie wurde 1977 in Südkorea geboren und wuchs in einer deutschen Familie als Adoptivkind auf. Sie hat mit Christoph Schlingensief und Rimini Protokoll Theater gemacht und ist eine profilierte deutsche Kulturjournalistin.

Außerdem von Miriam Stein im Programm

Die gereizte Frau. Was unsere Gesellschaft mit meinen Wechseljahren zu tun hat

Laut. Warum Hate Speech echte Gewalt ist und wie wir sie stoppen können (zusammen mit Sawsan Chebli)

Miriam Yung Min Stein

Berlin-Seoul-Berlin

Auf der Reise zu mir selbst

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Vollständige aktualisierte E-Book-Ausgabe März 2023

Copyright © 2008 der Originalausgabe: Miriam Yung Min Stein

Copyright © 2023 dieser Ausgabe: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlag: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: privat

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

EB ∙ CF

ISBN 978-3-641-31026-4V001

Inhalt

Vorwort zur Neuausgabe

EINS.

ZWEI.

DREI.

VIER.

FÜNF.

SECHS.

SIEBEN.

ACHT.

NEUN.

ZEHN.

ELF.

ZWÖLF.

DREIZEHN.

VIERZEHN.

FÜNFZEHN.

SECHZEHN.

SIEBZEHN.

ACHTZEHN.

NEUNZEHN.

ZWANZIG.

EINUNDZWANZIG.

ZWEIUNDZWANZIG.

DREIUNDZWANZIG.

DREIUNDZWANZIG.

VIERUNDZWANZIG.

FÜNFUNDZWANZIG.

SECHSUNDZWANZIG.

SIEBENUNDZWANZIG.

ACHTUNDZWANZIG.

NEUNUNDZWANZIG.

DREISSIG.

EINUNDDREISSIG.

ZWEIUNDDREISSIG.

DREIUNDDREISSIG.

DREIUNDDREISSIG.

VIERUNDDREISSIG.

Dank

Nachworte

Vorwort zur Neuausgabe

Im Herbst 2008, kurz nachdem ich mich in Südkorea auf die Suche nach meinen biologischen Eltern begeben und diese Reise in »Berlin Seoul Berlin« aufgeschrieben und zum ersten Mal veröffentlicht hatte, machte ich im Rahmen eines Theaterprojekts namens »Black Tie« einen kommerziellen Gentest. Informationslöcher über meine Herkunft, die ich auf meiner Reise nicht hatte schließen können, versuchte ich nun mit Hilfe von High-Tech-Medizin zu stopfen. Vielleicht würde ich über meine Gene etwas zu meiner Abstammung herausfinden. Denn die Faktenlage war dünn: Man fand mich im Sommer 1977 an einer Straßenkreuzung in der südkoreanischen Stadt Daegu, weitere Informationen – zum Beispiel, wer meine Eltern sind oder wann genau ich wo geboren bin, existieren nicht.

Das eigene Genom zu entschlüsseln, war damals neu und ziemlich teuer, die Theatermacher*innen des freien Kollektivs »Rimini Protokoll« finanzierten den Test über ihr Bühnenbild-Budget. Ich musste eine Speichelprobe nach San Francisco schicken. Ein paar Wochen später erhielt ich über einen persönlichen Zugang auf der Website ein paar eher banale Informationen über angeborene Eigenschaften wie Laktose-Unverträglichkeit, Disposition von Erbkrankheiten (überwiegend Entwarnung), aber keine konkreten Informationen über familiäre Verbindungen oder den Geburtsort. 2011 lief »Black Tie« aus und der Test geriet in Vergessenheit. Ab und zu loggte ich mich noch mal ein, weil neue Ergebnisse vorlagen.

Genetische Marker werden über Vergleichswerte gelesen. Je mehr Menschen ihr Genom entschlüsseln lassen, desto konkreter werden die Erkenntnisse. So richtig voran ging es für mich aber nicht. 2017 meldete ich mich das letzte Mal an.

Fünf Jahre später haben über zwölf Millionen Menschen auf der ganzen Welt ihr Genom entschlüsseln lassen. Die Ergebnisse kann ich mittlerweile per App einsehen, zur Neuauflage dieses Buches habe ich sie heruntergeladen und aktiviert. Tatsächlich gibt es Neuigkeiten. Mittlerweile kann meine genetische Abstimmung nicht nur zu 97,7 % in Korea, sondern in der Hauptstadt Seoul lokalisiert werden. Daegu, die Stadt, in der ich laut Papieren gefunden wurde, steht nur an dritter Stelle (nach Busan). War ich also je in Daegu oder ist das reine Fiktion? 2,3 % meiner Gene stammen außerdem von der nördlichen, japanischen Insel Hokkaido, irgendein Vorfahre war vermutlich japanischer Herkunft. Viele Daten hat das Unternehmen mittlerweile in ein Archiv verbannt, sie werden nicht mehr bearbeitet. Um genaue Angaben über gewisse Erbkrankheiten zu bekommen, müsste ich den Test wiederholen. Ich finde ein kurioses Detail im Archiv: Mir wurde eine prozentual höhere Wahrscheinlichkeit zur frühzeitigen Menopause angezeigt. Mit Recht, wie ich heute weiß. Vor zwei Jahren kam ich mit Anfang vierzig in die Wechseljahre und schrieb das Buch »Die gereizte Frau« darüber. Das Buch wurde ein Bestseller, diesem Erfolg ist es nun zu verdanken, dass »Berlin Seoul Berlin« wieder zu lesen ist. So gesehen kann man es fast gut nennen, dass ich mich damals gedanklich nicht länger mit der Menopause aufgehalten habe.

Die App hat auch ein Social Media Profil namens »DNA Relatives«, das genetisch verwandte Menschen zusammenbringt und deren DNA im Familienverbund erforscht. Das macht Sinn, denn auf diesem Weg werden wir vermutlich mehr über Gesetzmäßigkeiten von Vererbung erfahren. Ich registrierte mich dort und erlebte eine handfeste Überraschung: Die App hat jemanden gefunden, der über 13 % meiner DNS teilt. Er lebt in den USA und trägt einen amerikanischen Allerweltsnamen. Laut unserer Gene teilen wir die gleichen Großeltern, das macht ihn zu einem Cousin ersten Grades. Habe ich tatsächlich biologische Verwandtschaft in Minneapolis?! Wurden noch mehr Kinder aus meiner leiblichen Familie ins Ausland adoptiert? Man kann seinen Verwandten über »DNA Relatives« eine Nachricht schreiben. Nach längerem Zögern habe ich ihn kontaktiert und warte bis heute auf Antwort.

Es ist ein seltsames Gefühl, dass irgendwo dort draußen vielleicht wirklich ein Cousin lebt. Hat er sich auch lange so allein gefühlt wie ich?

Meine Arbeit an »Berlin Seoul Berlin« begann vor fast zwanzig Jahren, im Jahr 2005, damals war ich siebenundzwanzig Jahre alt. Im Buch selbst blicke ich noch weiter zurück, bis in die 90er Jahre – beispielsweise auf einen emotional aufgeladenen, pubertären Streit mit meinen Eltern. Es ging um meine berufliche Zukunft, die, wie ich schrieb, »völlig im Dunkeln lag«. Diese »dunkle Zukunft« habe ich gelebt und weiß: Die vermeintliche Finsternis wird sich lichten. Man sagt häufig, wie viel Ärger man sich erspart hätte, wenn man seinem jüngeren Ich diese Erkenntnis mitgeben könnte. Hätte es? Wäre mein Leben anders verlaufen, wenn ich vor knapp zwanzig Jahren gewusst hätte, dass ich meinen Weg gehen würde?

Vor ein paar Jahren hätte ich jedenfalls gern ein Zeitfenster geöffnet und meinem jüngeren Ich diesen Fernblick gestattet: Am 24. Mai 2019 grölten achttausend Berliner*innen in der Max-Schmeling-Halle Lieder der südkoreanischen Band »Blackpink« lauthals mit – auf Koreanisch. Ganz normale Berliner*innen! Hätte ich als junge Frau gewusst, dass Deutsche in naher Zukunft koreanische Songs mitsingen, hätte ich mich vielleicht weniger geschämt, als man mich in den 90er und 2000er Jahren fragte, wo genau Südkorea liegt und ob man dort auch chinesisch spricht. Mittlerweile gibt es mehr koreanische Restaurants und Imbisse in Berlin als chinesische. Die bis heute erfolgreichste Netflix-Serie, »Squid Games«, ist eine südkoreanische Produktion und erzählt von hochverschuldeten Männern und Frauen, die sich einem Spiel auf Leben und Tod um einen Millionen-Jackpot stellen. »Parasite«, der erste nicht-englischsprachige Film, der den Oscar für den besten Film gewonnen hat, kommt aus Südkorea und handelt von Gewinner*innen und Verlierer*innen des Wirtschaftsbooms der letzten dreißig Jahre. Die K-Pop-Band BTS ist die größte der Welt. Millionen von europäischen und US-amerikanischen Menschen benutzen koreanische Beauty-Produkte. In Folge der »Hallyu« – der »koreanischen Welle«, die Pop-Kultur aus dem geteilten, ostasiatischen Land in die Welt gespült hat, wissen viele junge Deutsche mehr über mein Geburtsland als ich.

Noch etwas hat sich verändert: Je mehr Adoptierte erwachsen wurden, desto unausweichlicher wurde ihre Perspektive. Die Phase in den 2000er Jahren, in der »Berlin Seoul Berlin« entstand, war von den ausführlichen und oft rührselig aufgezeichneten Adoptionsvorhaben von Stars wie Angelina Jolie und Madonna geprägt. Ich empfand diese einseitige Berichterstattung wahnsinnig ärgerlich. Denn in der öffentlichen Wahrnehmung wurden Auslands-Adoptionen eine gute Tat der Adoptiveltern. Sie wurden als Retter betrachtet. Folglich hatten die »geretteten« Kinder dankbar zu sein. Ich schrieb: »Und kaum jemand sprach für die Kinder. Kamen erwachsene Adoptierte zu Wort, dann zumeist gemeinsam mit ihren Adoptiveltern.«

Mittlerweile sind einige Adoptierte mitunter Anwält*innen und Journalist*innen im mittleren Alter. Sie sprechen absolut und kompromisslos für sich selbst und ihre Diaspora. Sie wehren sich mit Rechtsmitteln gegen das starke Gefühl der Machtlosigkeit, des Ausgeliefertseins, das aus der Verhandelbarkeit der eigenen Biographie in Adoptierten resultiert und das durch die »Rettungs-Erzählung« verstärkt wird.

Am 18. November 2019, genau 36 Jahre nachdem die Adoptierte Kara Bos, laut New York Times, »auf einem Parkplatz in Seoul gefunden wurde«, reichte die US-Amerikanerin eine Vaterschaftsklage gegen ihre mutmaßliche, biologische Familie in Seoul ein. Auf der Suche nach ihrer biologischen Mutter sabotierten die drei Töchter ihres angeblichen biologischen Vaters ein Treffen – mit der Begründung, sie gehöre nicht zur Familie. Das Gericht ordnete den Test an und gab Bos im Juni 2020 Recht. Das Resultat war eindeutig: Es bestehe eine 99,9 % Wahrscheinlichkeit, dass Kara Bos sehr wohl Teil der Familie sei – der Mann muss sich der Vaterschaft stellen. Bos erhofft sich nun von ihm Informationen über ihre biologische Mutter und die Umstände und Gründe ihrer Adoption.

Das Urteil gilt als Präzedenzfall für internationale Adoptierte. Bis heute erschweren beispielweise Datenschutzrechte Adoptierten die Suche nach den biologischen Eltern. Im Sommer 2022 gab der dänische Anwalt Peter Møller eine Sammelklage von zweiundfünfzig Dän*innen mit koreanischer Adoptionsgeschichte aus den 1970er und 1980er Jahren am Gericht in Seoul ab. Die Gruppe fordert vom Staat Südkorea sowie der führenden Adoptionsagentur Holt eine umfassende Untersuchung und Aufarbeitung zahlreicher Adoptions-Fälle aus den 70er und 80er Jahren. »Keiner von uns ist in Wahrheit ein Waisenkind«, sagte Møller, Co-Leiter der Danish Korean Rights Group, der Nachrichtenagentur AP. »In vielen Dokumenten hat der koreanische Staat damals Papiere abgestempelt, die besagen, dass die Menschen auf der Straße gefunden wurden. Wenn man ein bisschen rechnet, würde das bedeuten, dass Seoul in den 1970er und 1980er Jahren mit Körben voller Kinder überschwemmt war, die auf der Straße herumlagen. Die Keller der Polizeistationen sind voll mit Meldungen über verlorene Kinder.«

Im Dezember 2022 wurde eine offizielle Kommission zur Aufarbeitung der Umstände der Adoptionen eingerichtet, die South Korea’s Truth and Reconciliation Commission. Untersucht werden, laut »The Guardian«, Fälle »dutzender südkoreanischer Adoptivkinder in Europa und den USA, die vermuten, dass ihre Herkunft während der Kinderexportwut Mitte bis Ende des 20. Jahrhunderts verzerrt oder gefälscht wurde.«

In knapp zwanzig Jahren hat sich der Diskurs nun endlich von den beglückten, barmherzigen Adoptiveltern in die Richtung der Adoptierten gedreht. Der aus Südkorea adoptierte, schwedische Journalist Patrick Lundberg hat sich so sogar seine Fallnummer auf den Arm tätowiert. Vor zwei Jahren schrieb er an einer Reportage mit, die illegale Auslands-Adoptionen ans Licht brachte. »Wir konnten beweisen«, sagte Lundberg dem Spiegel 05/2023, »wie Schweden Diktatoren hofierte, die es offiziell verachtete. Wie es Chinas langjährige Ein-Kind-Politik unterstützte, indem es die verbotenen Geschwisterkinder aufnahm. Oder Südkoreas patriarchalisches System billigte, das unverheirateten Müttern das Leben zu Hölle machte.« Lundberg selbst stellte fest, dass es sich bei dem Ehepaar, das die Adoptionsagentur als seine biologischen Eltern registriert hatte, gar nicht um seine leiblichen Eltern handelte, sondern nur um Verwandte.

Ein Team der Universität von Uppsala prüft gerade die Rechtmäßigkeit von Adoptionen, Ende 2023 werden, laut dem Spiegel-Beitrag, Ergebnisse erwartet. Auch andere Länder üben sich nach Lundbergs Reportage in Aufarbeitung. Der chilenische Präsident Gabriel Boric hat Anfang 2023 eine »Truth and reparations Commission for internationally adopted and families of origin« gegründet. Tausende internationale Adoptionen seit den 1950er Jahren werden nun geprüft, mutmaßlich wurden zahlreiche Kinder gestohlen und nach Schweden adoptiert. Schwedische Aktivist*innen setzten sich dafür ein, internationale Adoptionen verbieten zu lassen und Adoptierten Reparationen und psychische Hilfe zukommen zu lassen. Als »Berlin Seoul Berlin« vor fünfzehn Jahren erstmals veröffentlicht wurde, wäre es kaum möglich gewesen eine solche Forderung ernsthaft zu formulieren – man hätte Lundbergs Geschichte als einen schicksalhaften Einzelfall bewertet.

Das eingangs erwähnte Dokumentar-Theaterstück »Black Tie« (https://www.youtube.com/watch?v=OTsNoTaUG_E) haben wir nach der Premiere im Dezember 2008 in Berlin über siebzig Mal in über zwanzig Ländern aufgeführt. Abend für Abend saßen sowohl Adoptierte als auch Adoptiveltern im Publikum. Teile des Stücks, als auch Passagen von »Berlin Seoul Berlin«, in denen ich mich wütend über die Verwechslung von internationaler Adoption mit »Entwicklungshilfe« oder »Nächstenliebe« äußerte, wurden damals von Zuschauer*innen schon als zu harsch empfunden. Ähnlich war es bei Lesungen: Ich werde niemals vergessen, dass ein Mann nach einer Veranstaltung in Hamburg zu mir kam und sagte: »Ihre Eltern müssen so enttäuscht von Ihnen sein!« Dass ich vielleicht auch das Recht hatte, »enttäuscht« zu sein, kam ihm gar nicht in den Sinn.

Die Wandlung der Debatte gibt mir rückwirkend das Gefühl weniger allein gewesen zu sein, ein Ende der Dankbarkeitskultur scheint plötzlich möglich. Die eindimensionale, nicht hinterfragte Erzählung, dass gutherzige, weiße Menschen aus wohlhabenden westlichen Ländern arme Waisenkinder of color retten, wird hoffentlich durch eine komplexere, vielseitigere und letztendlich wahrheitsgemäße ersetzt.

Auf meiner Reise in die Vergangenheit meines ersten Buches habe ich ein paar kleine Korrekturen vorgenommen. Einige, wenige Worte, die man heute aus gutem Grund nicht mehr verwendet, habe ich ersetzt. Sprache ist, wie die Perspektive auf Auslandsadoptionen, in Bewegung. Ansonsten ist der folgende Text nicht überarbeitet. Heute hätte ich den Text gegendert, damals gab es diese Möglichkeit noch nicht, ich habe es so stehen gelassen. Im Anschluss an den Bericht haben die Theatermacherin Helgard Haug vom Rimini Protokoll und die US-amerikanische Professorin Kye Terrasi, die ebenfalls eine koreanische Adoptionsgeschichte hat, ein paar Worte zu dieser Neuerscheinung geschrieben.

Abschließend zurück zur Frage: Was würde ich der Miriam aus dem Jahr 2005, 2006 von der Zukunft erzählen?

»Der Schmerz, den du jetzt fühlst, wird dich auf eine lange Reise schicken. Die Zeit ist, in jeder Hinsicht, auf deiner Seite. Du wirst eine respektierte Journalistin werden. Vor allem wirst du einen Partner treffen, mit dem du – wirklich – zusammen gemeinsam durchs Leben gehen wirst. Du wirst Mutter eines Sohnes werden, der genau weiß, wo er herkommt – nämlich von dir, von euch. Du wirst dich mit deiner Adoptivmutter aussöhnen, sie wird eine hervorragende Großmutter und ihr werdet euch kurz vor ihrem Tod ohne Reue voneinander verabschieden können. Hye-Joon und Robert, das deutsch-koreanische Paar, das dich nach Korea begleitet hat, bleibt Teil deines Lebens. Du wirst lange, tiefe Freundschaften über Jahrzehnte pflegen, die sich irgendwann wie Familie anfühlen. Aus diesen Freundschaften und aus deiner eigenen Familie wirst du die Verwurzelung finden, die du jetzt gerade so schmerzlich vermisst. 2021, wenn du 44 Jahre alt sein wirst, wird eine Professorin aus Seattle, die in Korea geboren und nach Los Angeles adoptiert wurde, dein Buch im Kanon des Deutschstudiums an den amerikanischen Unis Tulane in New Orleans und UW in Seattle besprechen und dich als Gast-Dozentin einladen. Du wirst mit jungen Studierenden über dieses Buch diskutieren, lange, nachdem es aus den Buchhandlungen verschwunden ist. Du wirst ein Buch namens »Die gereizte Frau« schreiben, das viele Leserinnen berührt, so wie du es dir immer gewünscht hast. Im Zuge dieses Erfolges wird »Berlin Seoul Berlin« wieder aufgelegt werden, von einem Verlags- und Agententeam, das hinter dir steht und dich unterstützt.

Nach und nach wird es immer unwichtiger werden, dass du nicht weißt, wo du herkommst, wer deine Eltern sind, warum sie dich weggeben haben. Denn es wird dir gelingen, dein Leben so zu steuern, dass du fest und überzeugt drinstehst. Fürchte dich nicht. Du wirst verstehen, dass nicht deine Geburtsumstände dich definieren, sondern die Beziehungen, die du auf der Reise knüpfen wirst. Viele bleiben nah bei dir, du wirst die Kinder deiner Freund*innen aufwachsen sehen. Aus diesem engen Geflecht aus Freundschaften und Wegbegleiter*innen wird deine Heimat entstehen. Sie heißt Camilo, Santiago, Heike, Sue, Kristian, Bodil, Petja, Anna, Loki, Ava, Can, Birgit, Jenna, Annabelle, Isabel, Nils, Jil, Liv, Ute, Marlene, Rebecca, Helgard, Kye, Andre, Hye-Yoon, Robert, Juno, Jörn, Lilly, Franziska, Heinke. Du wirst nicht allein sein.«

Miriam Stein, Berlin, im Januar 2023

EINS.

Alle Lichter waren erloschen. Der Tag war längst in der Dunkelheit versunken, die Reisenden waren zu Schatten geworden. Die Erinnerung an den Geruch von vergilbten Fotos in Seidenmatt streifte meine Nase, und Stimmen aus den vergangenen Jahren durchschnitten die Stille wie Satelliten den schwarzen Nachthimmel. In Wirklichkeit summte bloß die Klimaanlage in der Flugzeugkabine. Die Träume der Schlafenden schienen über die ausklappbaren Monitore zu flackern, während die Fensterblenden die Kabine nach außen abschirmten. Vorsichtig schob ich eine Blende hoch und blickte hinaus. Erhaben erleuchtete der nahe, volle Mond das Himmelszelt, eine strahlend weiße Perle vor schwarzem Samt. Auf dem Kontinent tief unter uns zogen sich Lichterketten durch die Nacht. Wie Stoffmuster reihten sich Dörfer aneinander, verbunden durch Straßen, die mit ihren Straßenlaternen zu mir heraufleuchteten. Das Flugzeug glitt durch die vom Mondlicht erhellte Dunkelheit, unter den zahllosen Sternen vorüber, die fern, still und zeitlos das Licht der Sonne für mich reflektierten. Mein Fernweh wurde zu einer Erinnerung, bruchstückhafte Bilder und Worte glitten mit mir durch den Himmel, bis sie sich schließlich wieder, Szene für Szene, zu einer vollständigen Episode zusammenfügten. Der Flug wurde zu einer Reise durch die Zeit. Plötzlich befand ich mich vor zehn Jahren im Haus meiner Eltern, an einem Ort, den ich seither, auch in Gedanken, kaum mehr besucht hatte. Nun kehrte ich zurück, machtlos, die Erinnerungen zu unterbinden, denn sowohl in der Dunkelheit, in der Ferne der Sterne, als auch in der Flugzeugkabine gab es nichts, woran ich mich hätte festhalten können. Alles war in Bewegung.

Die Auseinandersetzungen zwischen meinen Eltern und mir fanden fast immer in der Sofaecke im Wohnzimmer statt. Unausgesprochen gab es eine feste Sitzordnung: Mein Vater thronte auf dem Zweiersofa mit direktem Blick auf mich, meine Mutter lag auf dem Dreiersofa, das dazu im rechten Winkel stand. Ich saß mit dem Rücken zum Fernseher auf der Chaiselongue, sah beide an und befand mich somit auch im Fadenkreuz ihrer Blicke. Über den Kopf meines Vaters hinweg konnte ich in die Küche schauen und weiter durchs Küchenfester bis zur Straßenlaterne vor unserem Haus. Wir stritten über alles, über banale Sachen wie das Fernsehprogramm oder meine aktuelle Haarfarbe, oder über Grundsätzliches wie unsere vollkommen unterschiedlichen Auffassungen zu Religion und Politik. Ich schätze, man kann aus allem einen handfesten Familienstreit zimmern, wenn man es sich in der Rolle des rebellierenden Teenagers bequem gemacht hat. An diesem Tag ging es um meine Zukunft. Ich wollte die Schule abbrechen und auf eine Schauspielschule gehen. Ich wollte weg aus Osnabrück.

Meine Eltern dagegen bestanden darauf, dass ich das Abitur machen und studieren solle. Sie wollten, dass ich mir ein berechenbares, Erfolg versprechendes Leben aufbaue. Ich sollte eine akademische Ausbildung absolvieren, am liebsten für einen sozial sicheren und angesehenen Beruf wie den eines Anwalts oder Arztes. Die klassische Nummer eben.

»Ich wollte studieren und durfte es nicht! Ich musste arbeiten gehen! Ich hätte sonst was drum gegeben, deine Chancen zu haben!«, schrie mein Vater.

»Mit deinen Fähigkeiten! Du willst einfach nicht lernen!«, mischte sich meine Mutter ein. »Du willst dich nicht unterordnen. Du musst lernen, dass du dir nicht alles backen kannst!«

»Du kannst doch nicht einfach irgendwas machen und nicht wissen, was am Ende dabei rauskommt. Wie willst du davon leben, am Theater zu arbeiten?«

»Was willst du nach der Schauspielschule werden? Schauspieler? Die stehen doch alle arbeitslos auf der Straße!«

Die Zukunft, von der ständig die Rede war, lag für mich völlig im Dunklen. Dass sich die Dinge mit der Zeit ändern, war mir damals nicht einmal ansatzweise bewusst. Seltsam, wie lebensweisende Entscheidungen in Momenten getroffen werden sollen, in denen die vollen Konsequenzen noch überhaupt nicht erfasst werden können. Auf eine Art war ich damals noch fast ein Kind, zumindest blickte ich auf die Welt wie eins. Ich sah Berufe, Laufbahnen, Lebensentwürfe und verstand zwar die Konzepte, aber nicht die Zusammenhänge. Die Bühne, Theater und Film waren für mich Abbilder der Realität innerhalb einer berechenbaren Fiktion. Die eigene Kreativität, die Projektion von Neuem und zugleich Kontrolle waren hier verbunden. Diese Mischung zog mich unwiderstehlich an. Ich hatte beschlossen, aus der Faszination für Inszenierungen eine Karriere für mich zu starten. Dabei wollte ich keinesfalls selbst vor der Kamera oder auf der Bühne stehen; ich wollte die Fäden ziehen. Ich wollte die Kontrolle über das Geschehen behalten und Geschichten aus meiner Perspektive erzählen. Ich wollte Regie führen.

All diese Gedanken interessierten meine Eltern überhaupt nicht. Für sie waren meine Überlegungen einfach nur Flausen eines verwirrten Teenagers, der jugendlichen Rebellin, die aus purem Trotz stets das Gegenteil von dem macht, was man ihr sagt. Ganz falsch war das auch nicht. Kaum schlug eine Autoritätsperson etwas vor, wurde das für mich zu einer feindlichen Ansicht, gleichgültig, was ich zuvor gedacht hatte. Zugleich stieg die Frustration über den Unwillen meiner Eltern, sich in meine Vorstellung von Glück hineinzuversetzen, in mir auf. Man erwartete ernsthafte, reife Entscheidungen von mir und nahm mich zugleich nicht ernst. Meine Vorstellung wurde als Träumerei abgetan, als Mädchenphantasie. Umso mehr wurde sie für mich zu einer Überlebensfrage. Ich konnte meine Wut nicht mehr zurückhalten.

»Ich hab euch doch schon tausend Mal gesagt, dass ich nicht Schauspielerin werden möchte. Ich will Regisseurin werden, was ist daran so schwer zu verstehen?«

Offenkundig alles. Sie schrien weiter von beiden Seiten auf mich ein.

In jenem Frühjahr war ich achtzehn geworden, seither war ich für mein Handeln selbst verantwortlich, zumindest theoretisch. Die Situation wurde noch verschärft, weil ich ein Austauschjahr in den USA verbracht hatte und noch nicht lange wieder im Haus meiner Eltern lebte.

Bald nach diesem Streit, das war mir klar, würde ich endgültig ausziehen. Ich würde mir eine eigene Wohnung und einen Job suchen und nebenbei mein Abitur machen. Ich schwor mir, so weit wie möglich wegzugehen, um mich abzugrenzen. Es musste irgendwo anders einen Ort geben, der alles, was hier falsch war, richtigstellte. Ich würde Einsamkeit und dumpfe Isolation ertragen und mir einreden, dass die Ursache jeder Unfähigkeit und jedes Defizits von diesem Haus in Osnabrück, in dem ich großgezogen wurde, herrührte. Alles, was meine Eltern ausmachte, war mit mir, mit meinem Körper verwoben, und war doch nicht mein Fleisch und Blut. Für Jahre würde ich keinen Fuß mehr in diese vier Wände setzen, weder real noch in Gedanken. Etwas hielt mich fern.

»Vielleicht sind es die falschen Gene!«

Es sollte abgeklärt klingen, doch der Satz entwich meinem Mund spitz und hoch. Tränen liefen mir dabei über die Wangen, bis es auf einmal ganz still wurde. Wo eben noch wütende Töne wie Feuerpfeile durch die Luft geflogen waren, zeigten sich nun lediglich Staubsäulen in den Strahlen der Nachmittagssonne. Meine Eltern blickten sich vielsagend an. Dann fixierte mich mein Vater. Er sprach ganz leise, und seine Stimme bebte.

»Das ist so unfair. Wie kannst du so etwas sagen?«

»Du schiebst uns aufs Abstellgleis. Der Mohr hat ausgedient, der Mohr kann gehen.« Das war meine Mutter.

Wie ein Metronom tickte die Uhr am Kaminsims und gab der Wortlosigkeit einen Rhythmus. Auf dem Couchtisch stand eine Vase mit einem Haselnussast. Von ihm hingen Glastropfen herunter, die unsere Gesichter ins Unendliche spiegelten. Wie aus unserem Streit gab es auch aus der langen Reihe immer kleiner werdender Gesichter kein Entrinnen. Ich sah uns drei im Raum, gefangen im Schweigen.

Meine Mutter schlug ihre Beine übereinander, und mein Vater verschränkte die Arme vor der Brust. Ich hielt die Luft an und zählte bis zwanzig. Dann fing ich wieder von vorn an, doch diesmal zählte ich weiter und schaffte es beinah bis fünfzig. Etwas in mir wünschte sich, sich in den Bildern der Glastropfen aufzulösen und so aus der Situation zu verschwinden. Stattdessen schien mein Körper in einem Vakuum festzusitzen. Allmählich wurde die Sprachlosigkeit unerträglich, schlimmer als Streit, schlimmer als Isolation.

»Ich habe euch niemals gebeten, irgendetwas für mich zu tun! Ihr hättet mich nicht adoptieren müssen! Vielleicht wär ich dort viel besser aufgehoben als hier!«

Hinter meinen Schläfen hämmerte aufgestauter Druck gegen die Innenwände meines Schädels, ich fühlte mich, als stünde ich unter Schock, während ich diese Worte meinen Eltern entgegenschleuderte.

»Und was, glaubst du, wäre aus dir geworden, wenn du in Korea geblieben wärst? Was hättest du gemacht, als Heimkind! Nichts wäre aus dir geworden, nichts, eine Näherin in einer Fabrik für ein Brötchen und ein Ei am Tag, eine Hure auf der Straße, du wärst gar nichts, wenn wir dich nicht geholt hätten!«

Damit endete der Streit. Damit endeten meine Kindheit und meine Jugend, auf einen Schlag. Vielleicht redeten wir noch weiter, aber nichts, was danach noch oder in den nächsten zehn Jahren gesagt wurde, war von Relevanz. Der Klang dieser Worte blieb in mir und überlagerte alles andere, Ursache und Folgen verschwammen. Ich stand auf und ging, ohne Ziel und ohne zurückzuschauen. Im Hinausgehen schloss ich die Tür und sperrte das Haus von außen zu. Den Schlüssel behielt ich noch eine Weile, doch als ich Osnabrück hinter mir ließ und mich endgültig aus der Provinz verabschiedete, forderten meine Eltern den Schlüssel zurück, und ich gab ihn ab. Als ich die Stadt verließ, wusste ich, dass ich, selbst wenn ich eines Tages zurückkehrte, vor verschlossener Tür stehen würde.

Vielleicht reiste ich in Gedanken weiter, vielleicht träumte ich von einem Schlüssel im Schlüsselkasten im Haus meiner Eltern. Ich schlief ein und kehrte im Schlaf zurück in die Gegenwart. Das Flugzeug wurde vom Duft von Kaffee und Toast durchflutet, als ich in meinem Sitz am Fenster des Airbus wieder hochschreckte. Die Flugbegleiter verteilten lächelnd das Frühstück, doch das Weiß in ihren Augen war von roten Adern durchzogen, Spuren der Nacht, der Klimatisierung und des Zeitsprungs. Langsam kam ich wieder zu mir, umgeben von Kaffeetassen aus Plastik, Coladosen und Weinflaschen, Kopfkissen und Programmübersichten. Echos der Zivilisation, aus der ich kam und in die ich am anderen Ende der Welt bald wieder eintauchen würde. Hier oben erschien nichts real. Wie die Kondensspur, die das Flugzeug hinterließ, würde jede Erinnerung an den Flug verpuffen, sobald die Räder wieder den Boden berührten. Ich griff nach einem Buch, wollte eine Stimme in der Stille hören, doch die Unwirklichkeit in der Kabine ließ der Fiktion keinen Raum, und ich klappte das Buch wieder zu.

Noch knapp zwei Stunden bis zur Landung. Bald würde ich wieder auf die Erde zurückkehren, jedoch in eine neue Welt, an einen Ort, von dem ich gelesen und von dem ich gehört hatte und von dem ein Stück immer bei mir gewesen war, obwohl ich keinerlei Erinnerungen, keinerlei Assoziationen mit ihm verbinden konnte. Man sagt, auf Reisen löse man sich auf, um sich am Zielort neu wieder zusammenzusetzen, bereichert von den Erfahrungen. Man trägt ein Stück der Reise auf seinem weiteren Weg in sich, auf dass die Eindrücke Teil von einem werden.

Nach und nach erhoben sich die Reisenden schwerfällig von ihren Sitzen und verschwanden mit den Miniatur-Waschtaschen und Zahnbürsten der Fluggesellschaft in den Waschräumen. Die Kabine schien sich unter dem Druck des Tatendrangs der erwachenden Passagiere spürbar auszudehnen. Die Kunststoffblenden vor den Fenstern wurden hochgeschoben, Sonnenlicht erhellte die Sitzreihen, Landing Cards wurden ausgefüllt, Uhren umgestellt. Wir waren sieben Stunden in die Zukunft geflogen.

Das Frühstück der französischen Fluggesellschaft bestand aus in Form gepresstem Rührei mit Schinken auf Toast. Um mich herum wurde zumeist schweigend gegessen, während ein kurzer Film auf den Monitoren auf das Zielland einstimmen sollte. Ich hatte keinen Appetit, ich fühlte mich übersättigt und erschöpft. Die für die Dauer des Flugs ausgeliehenen Kopfhörer funktionierten nicht mehr, ich nahm das Informationsvideo nur als Abfolge bunter Bilder wahr, auf denen exotische Lebensmittel, Bauwerke, Skylines, Berge und Tempel von scheinbar dauerlächelnden Menschen präsentiert wurden.

Anstatt dem Film weiter zu folgen, betrachtete ich die Mitreisenden. Den hoch gewachsenen Franzosen neben mir schätzte ich auf Anfang dreißig. Vielleicht war er drei, vielleicht fünf Jahre älter als ich. Seine jugendlich aussehende koreanische Begleiterin erklärte ihm die Grundlagen des Hangul-Alphabets. Nur gelegentlich ließ mich mein eingerostetes Französisch einen Brocken ihres Gesprächs aufschnappen. Anscheinend fuhren die beiden nach Korea, um Verwandte zu besuchen. Vielleicht der erste gemeinsame Auftritt bei der Familie der Ehefrau? Interessiert folgte er ihren Erklärungen zu Vokalen und Konsonanten, die eher Kästchen und Strichen glichen. Die beiden strahlten. Vorfreunde umgab sie, das Licht des Aufbruchs um sie herum war deutlich wahrzunehmen. Gemeinsam reisten sie in ihre Geschichte. Mit der Ankunft in ihrer Heimat wurde er, der Hauptdarsteller ihrer Gegenwart, auch Teil ihrer Vergangenheit. Sie würde ihm die Tür zu ihrem Elternhaus öffnen, ihn vorstellen und ihm mit ihren erwachsenen Augen die Welt ihrer Kindheit zeigen. Vielleicht würde er sehen, was sie einst ausmachte, vielleicht würde er in den Spuren des Kindes die Frau, die er liebte, wiedererkennen. Sie würden gemeinsam Verwandte besuchen, Sehenswürdigkeiten besichtigen, in Restaurants sitzen und alte Freunde von ihr treffen. Er würde aus den Lauten, die er kaum verstand, sich den Zusammenhang erschließen, oder sie müsste ihm übersetzen, was sie in ihrer Muttersprache erzählte. Ihre Reise hatte ein bestimmtes Ziel, es gab Termine an Orten mit Menschen, die bereits von Fotos bekannt waren. Diese Vorstellung lenkte meine Gedanken wieder auf mich zurück. Die Bilder, die ich von Korea gesehen hatte, befanden sich in Reiseführern, nicht auf Privatfotos. Ich besaß keine eigenen Fotos von Korea. Vor mir lag jedoch eine Rückkehr zu meinem Anfang: eine Heimkehr in eine Heimat, an die ich absolut keine Erinnerungen hatte.

ZWEI.

In die allgemeine Unruhe an Bord mischte sich eine weibliche Stimme über Lautsprecher, die auf Französisch Anweisungen zur bevorstehenden Landung gab. Die Durchsage begann mit einer Anrede, höflich, dennoch unpersönlich. Niemand hörte auf die Stimme. Sie wurde Teil des Klangbilds, das Requisit einer Fernreise. Für mich teilten diese ritualisierten Durchsagen meine Gedanken in übersichtliche Abschnitte, wie Zwischentitel, die eine lange Sequenz gliederten.

Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Seoul/Incheon.

Meine Reise nach Korea war alles andere als eine Heldentat, aber sie war auch keine Mutprobe. Sie war Ausdruck tiefer Verzweiflung und Ausweglosigkeit. Sie entstand aus Verlorenheit, nicht aus Weltoffenheit, aus Einsamkeit, nicht aus Neugier. Stillstand und Ruhe machten mir Angst, es zog mich weg, ich wollte in Bewegung bleiben. Zwar fühlte ich mich ständig ausgebrannt, zugleich aber auch ununterbrochen rastlos. Daran mochten auch die zahlreichen Umzüge auf zwei Kontinenten, in drei Länder und in sechs Städte nichts ändern, ebenso wenig wie zahllose Dienstreisen rund um die Welt. Ein Leben in sieben Kisten, erklärte ich kokett, wenn mich jemand fragte, warum ich kaum Möbel besaß, an kaum einem Gegenstand hing und keinen Besitz anhäufte. Tatsächlich beruhigte mich das Wissen, jederzeit von einem Tag auf den anderen weiterziehen zu können. Kein Ballast erschwerte mein Leben in Bewegung. Wollte ich fort, und das wollte ich nach einer Weile immer, raffte ich einfach die wenigen notwendigen Habseligkeiten zusammen und machte mich auf den Weg. Die Sache funktionierte wie ein Reflex. Wohin? Das war zunächst zweitrangig. Wichtig war die Bewegung, das Fortkommen oder, je nach Sichtweise, die Flucht. Immer dachte ich, ich sei auf der Suche nach einem verborgenen Hinweis. Irgendetwas Verbindliches, etwas Trostspendendes oder vielleicht eine Eselsbrücke in Form einer Erinnerung an eine lange vergessene Vergangenheit. In Wahrheit rannte ich nur vor mir selbst davon. So fand ich auf Reisen nichts als Sehenswürdigkeiten und Klischees: mehr oder weniger gute Cheeseburger in Lower Manhattan, Pasta in Siena oder Fish’n’Chips in Cork, je nachdem, was die lokalen Angebote für Touristen bereithielten. Gelegentlich überkam mich auch der Duft von feucht-warmer Nachtluft auf bevölkerten Plazas, noch immer erfüllt vom Zauber eines Sommertags, Bilder von versunken spielenden Kindern oder Liebespaaren im Schutz eines Sonnenuntergangs; Postkarten von beinah schmerzhafter Schönheit, die sich so wenig einpacken und mitnehmen ließen wie die rauschhafte Unschuld einer Ferienliebe. Zeit zu genießen oder zu reflektieren, gönnte ich mir dabei nicht. Jede Reise oder jeder Umzug wurde zur Belohnung für Entbehrungen vor Ort, zu einem neuen Abenteuer, das wirklich zu erforschen ich mir allerdings nicht gestattete. Im Gegenteil. Bevor Freundschaften oder Gewohnheiten in die Tiefe gehen konnten, bevor jemand durch meine Worte hindurch ein Stück meines Wesens erkennen konnte, bevor jemand oder etwas Gefahr lief, von wirklicher Bedeutung in meinem Leben zu werden, zog ich weiter, und, wie in dem Augenblick, als ich mein Elternhaus verließ, blickte ich mich nicht mehr um.

Einzig der Gedanke, auf Reisen nicht erreichbar zu sein, machte mir Angst. Ich fürchtete dann, gar nicht wirklich real zu sein. Das Mobiltelefon wurde so zu meinem treusten Begleiter. Solange das Telefon eingeschaltet war, empfand ich mich real, und alles erschien mir möglich, war es aus, fühlte ich mich verlassen. Seltsamerweise erschufen mir das Telefon und die Tatsache, dass ich jederzeit für andere erreichbar war, eine Art Spiegelbild. Ich sah mich, denn man konnte mich anrufen. Unter dem Code einer bestimmten Rufnummer konnte man mich fast überall auf der Welt in jeder Zeitzone erreichen. Fast fühlte es sich an, als liefe ich Gefahr zu verschwinden, würde ich das Telefon jemals ausschalten.

Aus diesem Schwall von gesprochenen und gehörten Worten stachen einige spärliche Versuche, einen Anker zu werfen, heraus. Allerdings geschah dies nur zu später Stunde, sentimental von Alkohol und vernebelt von chronischem Heim- und Fernweh, oft nach irgendeinem Abschlussessen irgendeines Filmdrehs.

Ich erinnere mich an einen Abend im Club Noir im Hamburger Schanzenviertel. Die Nacht war verregnet, aber mild. Draußen roch es würzig, nach Frühling und Erneuerung. Im Windfang des Clubs wurde die klare Luft nach und nach von dem hereingetragenen Parfüm verdrängt. Monotone Beats einer Chill-out-Platte lähmten die Aufbruchsstimmung von draußen. Distanziert beobachtete ich Leute in gedeckter Kleidung, die weder stilvoll noch glamourös, sondern lediglich teuer aussahen. Es schien, als hielten sich die Gäste gegenseitig bei Laune. Sie schwafelten in Richtung eines mehr oder weniger vertrauten Gesichts, während sie sich an ihrem Bier festhielten. Das Noir war von einem angesagten Innenarchitekten eingerichtet. Es präsentierte sich mit schwarz-goldenen Ornamenten an den Wänden und schummeriger Beleuchtung von der hohen Decke. Alles hatte seinen Platz und bediente eine bestimmte Funktion. Man war heiter, gut gelaunt und hatte sich den Drink nach der Arbeit redlich verdient. Vielleicht konnte mancher Gast als leicht angetrunken bezeichnet werden, aber niemand war besoffen. Niemand fiel aus dem Rahmen, niemand verlor die Kontrolle. Es gab weder Grenzerfahrungen, noch Dekadenz, einfach nur gemütliches Beisammensein, denn wo Kontrolle aufhört, fängt Angreifbarkeit an. Und welcher von Erfolg verwöhnte Mensch macht sich freiwillig angreifbar? Im Noir gab keinen Platz für Unsicherheit oder Risiko, für Traurigkeit oder Glück, sondern nur für die schicke Verpackung eines irgendwie aufregenden Lebens in der Feierabendpause, ein weiterer legerer Termin in den wenigen Stunden Ruhe am Abend und in der Nacht. Am Ende eines Arbeitstages, bevor bald der nächste begann.

Bey-Bey Chen saß inmitten von Männern mit gelockerten Krawatten und Frauen in Twin Set-Strickjäckchen und schwieg beharrlich. Wir arbeiteten gerade an diversen kleinen Werbefilmprojekten, sie als Produzentin und ich als Regisseurin. Unsere Zusammenarbeit lief reibungslos. Unter anderen Umständen hätte ich sie lieber als Freundin bezeichnet, in der Regel stellten wir uns gegenseitig jedoch als Kolleginnen vor. Beiläufig hatte sie einmal erwähnt, dass ihre Familie aus der Nähe von Schanghai nach Hamburg ausgewandert war, als sie sieben Jahre alt gewesen war. Ihre Gesten und ihre Stimme erinnerten mich an meine chinesischen Freundinnen aus London, und doch wirkte sie auf den ersten Blick mit ihrem Habitus und ihrer Ausstrahlung seltsam hanseatisch. Sie sprach so gut wie nie über ihre chinesischen Wurzeln. Kam man in Gesellschaft einmal darauf, beschränkte sich das Gespräch meist auf die Eigenarten der chinesischen Küche. Bey-Bey ist fast einen Kopf kleiner als ich, hat blassere Haut mit Sommersprossen und kritische Augen, die sich zu einem zielstrebigen, an guten Tagen geradezu überlegenen Blick bündeln. Außerdem ist sie ungefähr fünf Jahre älter als ich, doch aller offensichtlichen Unterschiede zum Trotz hörten wir immer wieder: »Man kann euch ja kaum auseinanderhalten!«

Irgendwann glaubten wir sogar selbst daran, dass wir uns zumindest etwas ähnlich sähen. Zu oft hatte man uns mit dem Namen der anderen begrüßt, zu oft das Verbindende thematisiert. Eines Tages, lange nach diesem Abend im Noir, standen Bey-Bey und ich zufällig nebeneinander vor einem großen Spiegel. Seine Fläche war groß genug, um unser beider Bilder von Kopf bis Fuß einzufangen. Wortlos betrachteten wir uns gegenseitig, bis Bey-Bey schließlich bemerkte: »Wir sehen uns gar nicht ähnlich.«

»Kein Stück«, antwortete ich.

An diesem Tag überragte ich sie durch hohe Absätze um mindestens 15 Zentimeter. Meine Haare waren damals kurz und pechschwarz, während Bey-Beys mehr als schulterlanger Haarschopf von weißen Strähnen durchzogen war. Wir bewegten uns nicht, während wir miteinander sprachen. Stattdessen richteten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Spiegelbilder, zunehmend fasziniert von unserer Verschiedenartigkeit. Tatsächlich war mir bis zu diesem Moment nie so deutlich gewesen, wie unterschiedlich wir aussahen.

Im Club Noir schoss mir inmitten der stilvollen Leere plötzlich eine Frage durch den Kopf, die ich Bey-Bey schon von Anfang an hatte stellen wollen. Ich spuckte die Worte förmlich aus, ohne Einleitung und ohne Schnörkel.

»Fühlst du dich eigentlich chinesisch oder deutsch?«

Sie drehte ihren Kopf extrem langsam in meine Richtung, als wolle sie ganz sicher gehen, dass sie richtig gehört hatte.

»Wie kommst du denn jetzt auf so was?«

»Keine Ahnung«, gab ich zurück.

Sie zündete sich eine Zigarette an und blickte dem Rauch nach, der sich langsam in der aufgeheizten Luft der Nacht auflöste. Dann schloss sie ihre Augen, als versuchte sie für einen Moment die Leere des Noir auszublenden, aber Geräusche, Unterhaltung und Hintergrundmusik schienen sie bis in ihre Gedanken zu verfolgen. Schließlich öffnete sie die Augen wieder, sah sich um und blickte mich distanziert an.

»Ich weiß es nicht. Ich bin ’ne Banane.«

Wieder zog sie an ihrer Zigarette, zog den Rauch tief in die Lunge ein, blies einen schmalen, weißen Atemzug in den Raum und flüsterte noch einmal: »Ich weiß es einfach nicht.«

Die zweite Generation asiatischer Einwanderer in Europa bezeichnete sich manchmal als Bananengeneration. Wie eine Banane seien sie, außen gelb und innen weiß, Kinder der westlichen Kultur, in der sie mit asiatischen Gesichtern aufwuchsen.

Wir blickten einen Augenblick still in unsere Drinks, dann tranken wir aus, holten unsere Jacken und riefen ein Taxi, ohne ein weiteres Wort zu verlieren. Erst als wir vor der Tür meines Hotels ankamen und uns eine gute Nacht wünschten, schaute sie mich noch einmal neugierig an und fragte: »Willst du eigentlich mal nach Korea reisen?«

In der Maschine von Frankfurt nach Seoul war Mittlerweile eine gewisse Hektik ausgebrochen, schließlich musste vor der Landung noch alles Mögliche erledigt werden, Abfall wurde eingesammelt, Bücher und Magazine wurden aufgeräumt.

Bitte kehren Sie zu Ihren Plätzen zurück und schnallen Sie sich an.

In einer Stunde würden wir landen, schoss es mir durch den Kopf. In Korea.

Korea stand nicht auf meiner Liste. Korea interessierte mich nicht. Mein Geburtsland, okay. Deswegen sehe ich anders aus als eine Durchschnittsdeutsche, aber genau hier endete lange die Schnittstelle zwischen Miriam Stein und Südkorea. Das Land in Ostasien erschien mir wie das mystische Avalon: eine Halbinsel, in dichten Nebel gehüllt, ein undurchsichtiger, fremder Ort ohne besondere Eigenschaften und Merkmale, irgendwo zwischen China und Japan, an dem Flatscreens und Handys hergestellt wurden. Sag mir, was kannst du über Korea erzählen? Korea ist ein geteiltes Land, geteilt in einen kommunistischen Norden und einen demokratischen Süden. Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-Il bedroht die Welt mit Atombomben-Tests. Im Süden wird im Zuge des Triumphs der mobilen Kommunikation Samsung zur weltweit massentauglichen Marke. Kim-Chi, scharf eingelegter Chinakohl, hat sich auf mancher Speisekarte urbaner Imbisse als asiatische Spezialität etabliert und ist tatsachlich koreanisch, allerdings wissen das nur die wenigsten. Mittlerweile gilt das koreanische Arthouse-Kino als eines der innovativsten der Welt, doch die koreanische Kultur und Sprache bleibt, mit westlichen Augen betrachtet, eher rätselhaft.

Eine ältere Koreanerin nahm die Hilfe einer Stewardess in Anspruch, um etwas im Gepäckfach über ihr zu verstauen. Aufbruch. Eine Durchsage wies die Reisenden erneut auf die bevorstehende Landung hin.

Haben Sie Verständnis dafür, dass wir unser Unterhaltungsprogramm in wenigen Minuten abschalten. Wir werden auch die bereitgestellten Kopfhörer wieder einsammeln.

Was beim Austeilen noch einen gewissen Wert für den Reisenden dargestellt hatte, ein paar Plastikkopfhörer, über die man individuell seinen Soundtrack zur Reise bestimmen konnte, wurde nun achtlos in einen Sammelbehälter geworfen.