16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

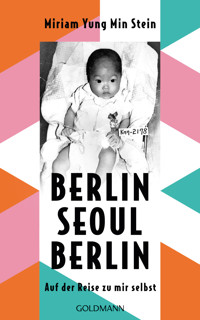

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die Welt braucht mehr Weisheit, vor allem von Frauen

Die Kulturjournalistin und SPIEGEL-Bestsellerautorin Miriam Stein macht sich in ihrem neuen Buch auf die Suche nach einer angewandten, weiblich konnotierten Weisheit fürs 21. Jahrhundert. Sie forscht nach den vergessenen Heldinnen unserer Vergangenheit, deren Wirken bis in die heutige Zeit unser aller Leben und Denken bestimmt. Heilerinnen, Schamaninnen, Priesterinnen, Hebammen und Frauengemeinschaften tauschen bereits seit prähistorischen Zeiten wertvolles Wissen über Pflege und Heilkunde, Spiritualität und Sexualität aus. In unseren patriarchal geprägten Gesellschaften und im Schatten eines männlich dominierten Wissenschaftsdiskurses wurde weibliches Wissen oft als irrelevant abgetan oder in die als nicht ernst zu nehmende Esoterik-Ecke verbannt.

Miriam Stein möchte dieses weibliche Wissen rehabilitieren und unternimmt eine sehr persönliche, journalistische Reise zu den zeitgenössischen Nachkommen unserer weisen Vormütter. Sie interviewt Frauen, die sie als weise empfindet, besucht Schamaninnen in Südkorea und Heilerinnen der Mapuche in Chile, und spricht mit Weisheits- und Altersforscherinnen von San Francisco bis Klagenfurt. Sie resümiert: In einem generationenübergreifenden Feminismus liegt immenses Potenzial, mehr Weisheit ins Leben zu integrieren. Kaum vorzustellen, wie unsere Gesellschaft aussehen könnten, wenn Frauen sich dessen bewusst werden.

*** Nominiert für das Wissensbuch des Jahres 2025 ***

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Autorin

MIRIAMSTEIN, geboren 1977 in Südkorea, wuchs als Adoptivkind in einer deutschen Familie in Osnabrück auf. Sie hat mit Christoph Schlingensief und Rimini Protokoll Theater gemacht, war bis 2023 Kulturchefin der deutschsprachigen Ausgabe von Harper’s Bazaar und schreibt unter anderem für Spiegel Online und Die Zeit. Miriam Stein ist Mutter eines Sohnes und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Zuletzt erschien von ihr der SPIEGEL-Bestseller Die gereizte Frau. Für ihre zweite Lebenshälft wünscht sie sich, stetig in die Rolle einer weisen Frau zu wachsen.

»Unsere krisengebeutelte Gesellschaft ist reif für eine zeitgemäße Version der ›weisen Alten‹, eine Hüterin der sozialen Gesundheit, die ehrlich und direkt, mürrisch und kantig, aber auch warm und praktisch sein kann.«

MIRIAMSTEIN

»Gelassenheit, Zusammenhalt und Power: Wenn man Miriam Stein gelesen hat, will man unbedingt eine weise Frau werden!«

SUSANNARIETHMÜLLER, BRIGITTE

MIRIAM STEIN

WEISE FRAUEN

WARUM UNSERE GESELLSCHAFT MEHRWEIBLICHES WISSEN BRAUCHT – EINESPURENSUCHE

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Copyright © 2024: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Doreen Fröhlich

Umschlag: Uno Werbeagentur, München

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München

EB ∙ CF

ISBN 978-3-641-31564-1V001

www.goldmann-verlag.de

Für Lilly, Doreen und Franziska

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG – Meine Suche nach dem Wert des weiblichen Wissens

KAPITEL 1 – Gemeinschaft

Vom Wert des Kooperierens: Arbeiterinnen in England und Deutschland im Mittelalter

KAPITEL 2 – Expertise

Vom Wert des Nährens und Haushaltens: Köchinnen in Italien

KAPITEL 3 – Gelassenheit

Vom Wert des Zeitlassens: Die Hüterinnen der Arbeitswelt

KAPITEL 4 – Reife

Vom Wert eines generationsübergreifenden Austauschs: Meine Nachbarinnen in Berlin

KAPITEL 5 – Neugierde

Vom Wert des kreisförmigen Lebens: Mapuche-Frauen in Chile

KAPITEL 6 – Selbstvertrauen

Vom Wert des Bemutterns, mit und ohne eigene Kinder: Eine Künstlerin in Brandenburg

KAPITEL 7 – Toleranz

Vom Wert des erotischen Wissens: Eine Heilpraktikerin in München, Hetären im antiken Griechenland

KAPITEL 8 – Mulier sapiens

Vom Wert der weisen Frauen der Medizingeschichte

KAPITEL 9 – Offenheit

Vom Wert der moralischen Gleichheit: Konfuzianische Philosophinnen im Joseon-Korea

KAPITEL 10 – Das gesamte Bild betrachten

Von der Psychologin in Österreich, die die Weisheit ins 21. Jahrhundert bringt

KAPITEL11 – Selbsterfahrung/Selbstkritik

Vom Wert, die eigene Geschichte zu erforschen: Hebammen der Seele in Amsterdam und London

KAPITEL 12 – Nachdenklichkeit

Vom Wert einer gleichberechtigten Forschung: Von der Biochemikerin, die endlich den weiblichen Körper verstehen möchte

KAPITEL 13 – Perspektivenwechsel

Vom Wert der Rituale: Schamaninnen in Korea

KAPITEL 14 – Stärke

Vom Wert des Kämpfens und des Performens: Veteraninnen in Benin, Menopausen-Aktivistinnen in Addis Abeba und Hochstaplerinnen in Berlin

KAPITEL 15 – Aussicht

Vom Wert der komplexen Weiblichkeit: Die Göttin der Zeit, der Schöpfung und des Krieges in Indien

EPILOG – Wie eine Künstlerin die feministische Weisheit hörbar macht

Dank

Quellen

EINLEITUNG Meine Suche nach dem Wert des weiblichen Wissens

Weisheit ist aus der Mode gekommen. Könnte man zumindest denken: Wenn ich Nachrichten schaue oder Social Media verfolge, scheinen weise Kommentare oder Entscheidungen so gestrig zu sein wie Festnetztelefone mit massiven Wählscheiben – manchmal tauchen sie als nostalgische Schmuckstücke in Einrichtungskonzepten auf, haben aber schon lange keine Funktion mehr im Alltag. Womöglich ist die klassische Weisheit dem Altersshaming zum Opfer gefallen. Weisheit ist zwar nicht per se einem bestimmten Geschlecht oder Lebensabschnitt zugeordnet, doch generell wird sie in der westlichen Welt bärtigen, runzeligen Männern zugeschrieben, die in Ringparabeln referieren und Eigenverantwortungsmonologe halten. Hier vermute ich den Kern des gegenwärtigen Imageproblems der Weisheit: Als »alt« möchte niemand mehr gelesen werden, selbst Männer nicht. Weisheit verkommt eher zur mitleidigen Verpackung der sozialen Stinkbombe Älterwerden. Keiner will die in den Händen halten, wenn sie zündet. Sind Menschen lieber »dumm«, weil »jung«, als »weise«, aber dafür »alt«?

In Zeiten, in denen Selbstoptimierung, Aufmerksamkeits-Ökonomie und Soziale Medien die Charakterbildung maßgeblich beeinflussen, hat man, oberflächlich betrachtet, wenig davon, Weisheitsbestrebungen zu folgen. Weisheit ist schwer zu definieren, heikel in der Monetarisierung; man kann nicht wirklich mit ihr angeben oder hausieren gehen. Ich schätze, dass an der Ziellinie der idealen individualistischen Persönlichkeitsentwicklung im 21. Jahrhundert eher Attribute wie »reich und mächtig« oder auch »gesund und glücklich« stehen. Menschen investieren ihren Restschatz an Ressourcen proportional zu wachsenden Lebensjahren lieber in Anti-Aging-, sorry, Longevity-Produkte als in schwammige Risikoinvestitionen wie Weisheit. Die Weisheit wird zum Kollateralschaden der Sehnsucht nach dem Dauerbad im Jungbrunnen.

Wie konnte die Krone der Erkenntnis nur zum Trostpreis der zweiten Lebenshälfte verkommen? Wäre es nicht verantwortungsvoll, sogar politisch relevant, die Weisheitssuche und das weise Handeln wiederzubeleben? Die beiden großen Ws, Würde und Weisheit, die zu Rosinen geschrumpften Früchte des Lebens, wieder erstrebenswert zu machen? Was zählt überhaupt als Weisheit? Metzlers Lexikon schreibt: »Der Begriff kennzeichnet nicht nur den Besitz von Wissen, sondern auch die dem Streben nach Einsicht entsprechende Lebensführung, weshalb der Weise als Ideal für die Einheit von Wissen und Leben steht.«1

Die Weise hoffentlich auch. Obwohl man es ihr schwer gemacht hat – der Zugang zu herkömmlichen Weisheitsquellen, wie Schulen oder Universitäten, war Frauen lange untersagt, seit etwa 100 Jahren dürfen sie überhaupt erst studieren. Zwar sind durch die gesamte Menschengeschichte vereinzelte Beispiele anerkannter weiser Frauen bekannt, wie die griechische Mathematikerin und Philosophin Hypatia, die mittelalterliche Geistliche, Mystikerin und Generalistin Hildegard von Bingen oder die englische Philosophin Anne Conway, die alle im klassischen Feld der Weisheit akzeptiert und veröffentlicht wurden. Generell herrschte jedoch ein akademisch anerkannter Aberglaube, nach dem Frauen nicht rational denken könnten und somit unqualifiziert für wahres Expertentum seien. Schade, dass man sowohl die Fähigkeiten von Frauen als auch den Weisheitsbegriff so limitiert betrachtet hat. Vielleicht wäre Weisheit heute relevanter, wenn man ihr gestattet hätte, alltagstauglich zu werden.

Eine der beeindruckendsten weisen Frau der Gegenwart ist für mich Margot Friedländer. Im Sommer 2024 strahlte die 102-Jährige vom Cover der deutschen Ausgabe des Modemagazins Vogue eine Aura der Weisheit in ein Zeitschriftenregal voller Hiobsbotschaften. Als die Holocaustüberlebende 2019 für ihre Verdienste mit dem Talisman-Preis der Deutschland-Stiftung für Integration ausgezeichnet wurde, befand ich mich im Publikum. Friedländer trug ein schwarzes Kostüm mit zwei Schleifen am Revers, dazu ihre Bernsteinkette, das letzte Andenken an ihre Mutter. Sie saß aufrecht neben der Festrednerin, der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Aus der Ferne betrachtet hatte Friedländer etwas Damen- und Mädchenhaftes zugleich, sie blickte mit wachen Augen, Charme, Witz, Gravitas und Mut ins Publikum. Nicht nur hatte sie den Holocaust überlebt, sondern sie hatte sich mit weit über 80 Jahren, in einem Alter, in dem viele Menschen kaum noch für sich selbst sorgen können, entschieden, in ihr schwer belastetes Heimatland zurückzukehren und dort ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ihre Geschichte, ihre eigene Weisheit, trug Margot Friedländer nicht wie ein schweres Mahnmal, sondern wie eine federleichte Superkraft bei sich. Alter und Bedürftigkeit gehören nicht automatisch zusammen.

Friedländer verlor ihre Eltern und ihren Bruder im Holocaust, versteckte sich selbst monatelang im Untergrund, wurde 1944 entdeckt und ins Konzentrationslager deportiert. Wie durch ein Wunder überlebte sie, wanderte in die USA aus und ließ sich in New York nieder. Im Alter von 88 Jahren kehrte sie nach Berlin zurück, um »mit euch zu sprechen, euch die Hand zu reichen. Aber euch zu bitten, dass ihr die Zeitzeugen sein sollt, die wir nicht mehr sehr lange sein können. Was war, können wir, wie gesagt, nicht ändern. Es darf nur nie wieder geschehen. Es ist in eurer Hand, dass ihr vorsichtig seid«.2

Neben Friedländer wirkten die anwesenden Spitzenpolitiker:innen und Medienvertreter:innen getrieben und rastlos, erschöpft – irdisch. Friedländer erzählte, wie sie sich bei ihrer ersten Rückkehr nach fast sechs Jahrzehnten »wieder als Berlinerin« fühlte. Damals hatten ganz normale Bürger:innen ihr eigenes Leben für sie riskiert und sie als verfolgte Jüdin versteckt. »Sie sahen nicht weg, sie waren Menschen«, sagte Friedländer, und das kühle Gebäude aus Glas und Stahl, das Macht und Modernität ausstrahlen soll und nur wenige Jahre nach seiner Erbauung eher von unerreichten Ambitionen zeugt, leuchtete. Weisheit kann wärmen und nähren.

Die US-amerikanische Schauspielerin und Comedienne Julia Louis-Dreyfus interviewt für ihren Podcast »Wiser than me«, weiser als ich, seit 2023 prominente Frauen, die älter sind als sie selbst. »Wir hören zu wenig von älteren Frauen und ihrer Weisheit«, sagte die 63-Jährige kürzlich in einer Talkshow, »wir hören von älteren Männern – sorry, ist so, aber kaum von älteren Frauen.«3 Das habe sie ändern wollen. Gerade Frauen in der zweiten Lebenshälfte scheinen eher selten für ihre eigenen Rechte einzustehen, beispielsweise in Sachen Gesundheit oder auch Auskommen im Alter. Vielleicht gibt es zu wenig differenzierte, ja individualisierte Rollenbilder für Frauen ab 45 Jahren – erst recht keinen dezidierten Feminismus.

Julia Louis-Dreyfus hat recht – Frauen häufen in ihrem Leben Weisheit an, doch ihre Weitsicht bleibt verborgen, nur wenigen hört man zu. Dabei gibt es die »weise Frau« oder die »weise Alte« genauso so lange wie die Menschheit selbst. Sie ist ein Archetyp und existiert in zahlreichen Kulturen. Hilfsbedürftig oder harmlos war sie nie.

Dieses Buch ist eine Ode an verschollenes, entwertetes »Frauenwissen« und deren Hüterinnen, die verlorenen Schwesternschaften. Ich vermisse ihr Wissen im Alltag, eine »feministische Weisheit«, die ehrlich, direkt, manchmal mürrisch, kantig, aber auch warm und praktisch sein kann. Ich bin jetzt 47 Jahre alt. Bei jedem Ärztinnenbesuch frage ich mich, warum meine Malaisen die moderne Medizin mitunter an die Grenze ihrer Möglichkeiten bringen – von den Wechseljahren bis zu Herz- und Schilddrüsenproblemen werde ich durch ärztliches Schulterzucken daran erinnert, dass die Gelehrtenmedizin am männlichen Körper erforscht wurde. Nicht nur der Körper, auch mein Intellekt scheint an Wert zu verlieren – wiegt die Erfahrung, die ich sowohl im Beruf als auch im Leben gesammelt habe, weniger schwer in der gesellschaftlichen Wertewaagschale als die Tatsache, dass meine Haut faltiger und meine Hüfte runder wird? Anstatt diese Veränderungen an meinem Körper als verdiente Spuren meiner Jahre, als Manifeste meiner Lebenserfahrung zu deuten, lerne ich sie als Last, als Makel zu verstehen, die ich am besten so restlos wie möglich beseitigen sollte.

Allein bin ich nicht. Das Durchschnittsalter in der ganzen westlichen Welt4 steigt rapide. In den nächsten Jahren wird es in Deutschland, Österreich und der Schweiz erstmals mehr Menschen über 67 als unter 20 geben.5 Alter6 und Altwerden7 muss neu gedacht werden, auch kulturell. Für eine stabile Zukunft wird es unumgänglich, dass Menschen in der zweiten Lebenshälfte sich aktiv einbringen – vor allem Frauen. Über Kindererziehung und Enkelkinderbetreuung überlässt man ihnen einen massiven Anteil der sozialen Gestaltung, aber eine Stimme gestattet man ihnen später nicht.

Denn die schlingernde, humpelnde Gesellschaft der Gegenwart, deren demokratische Bewegungsabläufe rosten, die deutlich anfälliger für Krankheitserreger unterschiedlicher autoritärer Natur wird, ist meiner Meinung nach reif für eine zeitgemäße Version der »weisen Alten«, einer tröstenden, empathischen Hüterin der sozialen Gesundheit, einem Medium zwischen der irdischen und der mit postfaktischen Gespenstern bevölkerten Geisterwelt. Sie kann – Schulter an Schulter mit ihren weisen Schwestern – dem »starken Mann« gegenübertreten, der eher vereinzelt auftritt. Vielleicht findet man in einer feministischen Weisheit ein Gegengewicht zur hitzköpfigen Autorität des Strongman. Verteidigen und erschaffen kann man auch mit einer funktionierenden und dadurch starken Gemeinschaft. Zusammenhalt aller, ich betone, aller Communitys, sexueller Identitäten und Glaubensrichtungen machen das Menschliche, Alltägliche und Wertschätzende aus. Ich suche eine Weisheit, die im Alltag leuchtet, auch außerhalb von politischen Auditorien, Ehrungen oder Fachliteratur. Eine, die mich wie ein warmes, wegweisendes Licht durch die nächsten Jahrzehnte meines Lebens begleitet. Wo findet man die?

Ich bin weder Psychologin noch Historikerin und wähle deswegen einen gänzlich unwissenschaftlichen Ansatz, einen persönlichen. Dazu bin ich zunächst einer Spur der Entwertung gefolgt: Warum glauben viele Frauen, dass sie »von Natur aus« nicht so gut kooperieren können wie Männer, obwohl es genug historische Beispiele gibt? Warum wurden bestimmte Frauenexpertisen und deren Protagonistinnen in der Vergangenheit so marginalisiert? Und wie sähe die Welt eigentlich aus, wenn man Frauenwissen nicht entwertet hätte?

Weise Frauen gibt es selbstverständlich nicht nur in Europa. Sie lebten und leben überall auf der Welt. Ich habe sie bei den Mapuche, einem indigenen Stamm in Chile, und in Südkorea gesucht, in Indien und in Afrika. Sie praktizieren Varianten von Weisheit, die sich vom westlichen Feminismus unterscheiden, sich aber als nicht weniger selbstbestimmt verstehen. Eine zeitgemäße feministische Weisheit berücksichtigt diese immense kulturelle Vielfalt, die zahlreichen Facetten des gleichberechtigten Lebens. Vielleicht ist das Wort »Feminismus« zu klein und zu emotional aufgeladen, um all diese Nuancen unterzubringen. Ich benutze es trotzdem, wissend, dass man vielleicht irgendwann ein neues braucht.

Die weisen Frauen, die ich gesprochen habe, bedienen sich unterschiedlicher Wege, ihre Weisheit zu praktizieren. Von der kommunalen Feuerstelle über archaische Rituale bis zum Hightechlabor arbeiten sie innerhalb ihres Kreises an den gleichen Themen: zusammenfügen, verstehen, nähren, verteilen. Erhalten, bewahren, weitergeben.

So entsteht eine subjektive Auswahl weiser Frauen aus der Vergangenheit und der Gegenwart, wie meine 80-jährige Nachbarin, eine Forscherin im Silicon Valley oder eine Heilpraktikerin, die über 20 Jahre im erotischen Journalismus gearbeitet hat. Dazu stelle ich mich meiner eigenen Geschichte, meiner inneren Richterin, meiner eigenen verinnerlichten Abwertung. Nur wenn ich die überwinde oder zumindest erkenne, kann Raum für Weisheit entstehen. Heraus kommt ein hoffentlich inspirierendes Netz aus Welten, Zeiten und Schauplätzen gelebter weiblicher Weisheit. Dieses Buch ähnelt eher einem Teppich aus Geschichten als einer didaktisch-akademischen Annäherung an Vertreterinnen der Erkenntnisgewinnung.

Eine feministische Weisheit für die Gegenwart sollte Wissen über soziale Strukturen, Kommunikation, Organisation, Heilkunde, Spiritualität, Nachhaltigkeit, Sex und Care berücksichtigen, das über Jahrtausende der Menschengeschichte von Frauen ausgetauscht und weitergegeben wurde. Diese Überlieferungen wurden seit Jahrhunderten von der patriarchisch geprägten Wissenschaft als volkstümlicher Humbug, als minderwertige Expertise oder als weibischer Aberglaube abgetan und überwiegend vernichtet. Im Folgenden wird es demnach nicht vordergründig um die großen Akademikerinnen oder Herrscherinnen gehen, denen es gelang, sich in Männerwelten durchzusetzen. Es gab sie immer, und ihnen gebührt Respekt. Meine Auswahl an weisen Frauen taucht größtenteils nicht auf dem Radar großer Historienbücher auf, weil ihre Expertise entweder unterbewertet, verzerrt oder vernichtet wurde oder ihr Handlungsradius außerhalb der westlichen Geschichtsschreibung liegt (oder beides).

Mit Perspektive auf die Zukunft halte ich es für wichtig, dieses weiblich konnotierte Wissen gleichwertig zu behandeln und sichtbar zu machen. Woher sollen sonst beispielsweise künstliche Intelligenzen künftig die Weisheit der Menschheit in ihrer Gänze begreifen? Zumal KI in Sachen Weisheit ohnehin Nachhilfe braucht – beim Herumexperimentieren mit einer Rechtschreibsoftware während des Verfassens dieses Buches wurde das Wort »weise« konsequent durch »klug« ersetzt – so out ist Weisheit.

In der Psychologie versuchen Forschende sich seit den 1980er-Jahren an einer zeitgemäßen Interpretation. Die Psychologin Prof. Dr. Judith Glück forscht an der Universität in Klagenfurt zur angewandten Weisheit. Sie hat Menschen gefragt, wie sie diese Weisheit definieren: Ihre Studienteilnehmer:innen nannten Expertise, Gemeinschaftsdenken, Gelassenheit, Reife, Neugierde, Selbstvertrauen und Toleranz. Sie selbst sieht Offenheit, Selbstkritik, Nachdenklichkeit und eine realistische Einschätzung der eigenen Grenzen als Merkmale der Weisheit. Nach diesen Aspekten – und einigen mehr, die mir wichtig erschienen – sind die Kapitel dieses Buches geordnet. Vielleicht gelingt es mir mit ihrer Hilfe, mich einer gegenwärtigen Weisheit anzunähern.

Denn – wie wird man eine »weise Frau«? Was zeichnet weise Frauen aus? Für die Psychoanalytikerin und Autorin des Buchklassikers Die Wolfsfrau: Die Kraft der weiblichen Urinstinkte, Clarissa Pinkola Estés, steht die Figur der »weisen Alten« für die »Fähigkeit, nicht nur mit den Augen, sondern mit den Augen des Herzens, mit den Augen der Seele, mit den Augen der schöpferischen Kraft und der belebenden Kraft der Psyche sehen zu können«.8 Als Friedländer auf der Preisverleihung ans Rednerpult trat, um ihre Dankesrede vorzulesen, setzte sie eine Lesebrille auf. Ich wette, ihre »Seelenaugen« bräuchten keine. Friedländer ist übrigens keine Oma und keine Mama, keine Wissenschaftlerin, keine zertifizierte Expertin und keine Politikerin. Sie war Schneiderin, arbeitete in einem Reisebüro. Ihre Expertise besteht im Behüten und Erzählen von Erinnerungen.

Weise Frauen wissen, dass der Austausch von Gepflogenheiten und Lebensweisheit altersunabhängig ist, dass Gespräche über die Generationen hinweg unentbehrlich für eine feministische Weisheit sind. Sie kennen keinen Ageism, keine Altersdiskriminierung. Stattdessen wissen sie, dass jede Phase des Lebens Weisheit benötigt und beinhaltet. Eine feministische Weisheit bezieht sich auf eine Grundlage aus unterschiedlichem, vielseitigem Wissen und die tiefe Überzeugung, dass dieses Wissen als Expertise ernst genommen wird. Feministische Weisheit ist durchlässig und zugewandt, faktenbasiert, warm, wertschätzend und verbindend. Auch Männer können sie praktizieren, jede:r Mensch, alle Geschlechter. Sie liebt, kämpft und verzeiht.

Die weisen Frauen, denen ich auf meiner Spurensuche begegnet bin, haben mich gelehrt, dass jede von uns das Potenzial in sich trägt, weise zu werden. Wir müssen es nur als solches begreifen und praktizieren. Ein weiser Mann – der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung – hat die zweite Lebenshälfte als die innere, spirituelle ausgerufen: »Eine immer tiefer werdende Selbsterkenntnis ist wohl unerlässlich für die Weiterführung eines wirklich sinnvollen Lebens im Alter.«9 2022 waren etwa 25 Millionen Frauen in Deutschland über 40 Jahre alt, in Österreich etwa 2,610 und in der Schweiz etwa 2,4 Millionen Frauen.11 Es werden jährlich mehr. Um die Zukunft zu meistern, erfordert es ein Weise-Frau-Sein: schaffen, mitreden, einstehen, arbeiten – jede so, wie es am besten zu ihrer einzelnen Geschichte und der individuellen Fitness passt. Eine Gesellschaft, in der weise Frauen, in all ihren Inkarnationen, im Mittelpunkt standen, gab es noch nie. Wie sähe die aus? Wäre das nicht eine aufregende Perspektive?

KAPITEL 1 Gemeinschaft

Vom Wert des Kooperierens: Arbeiterinnen in England und Deutschland im Mittelalter

»Viele junge Frauen glauben, dass die Arbeit (zur Gleichberechtigung) bereits geschafft sei. Sie ist noch nicht geschafft. Und wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Vergesst nicht: Es gibt einen besonderen Ort in der Hölle, an dem Frauen landen, die andere Frauen nicht unterstützen.«

Diesen Satz sagte die mittlerweile verstorbene ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright 2016, als sie die damalige Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat New Hampshire euphorisch ankündigte. Sie sagte den Satz nicht zum ersten Mal, bereits ein Vierteljahrhundert vorher hatte sie ihn als US-Botschafterin bei der UNO an Kolleginnen weitergegeben. Sie erwähnte ihn immer wieder, in unterschiedlichen Kontexten ihrer bemerkenswerten Laufbahn – nur hatte sie bei ihrer jüngsten Äußerung Social Media nicht auf dem Schirm. Nachdem Albright Clinton in New Hampshire vollmundig ankündigte, wurde Madame Secretary zum Meme und ging mit ihrer Aussage viral.

Albright schuf ein geflügeltes Wort, ein Versprechen, aber vor allem einen Fluch. Der Satz geistert weiterhin, wie ein Zombie, durch Instagram-Kommentare und andere Orte des Internets, wann immer Frauen andere Frauen für vermeintlich unsolidarisches feministisches Fehlverhalten abstrafen wollen. Ausdrücken wollte Albright etwas ganz anderes: Wenn wir einander helfen, können wir alles erreichen. Ihr Statement stellte sich als verhängnisvoll heraus, auch für sie selbst. Ein paar Tage später entschuldigte sie sich mit einem ausgiebigen Kommentar in der New York Times: »Ich habe einen großen Teil meiner Karriere als Diplomatin gearbeitet. In diesem Beruf spielen Worte und Kontext eine entscheidende Rolle. Man könnte also annehmen, dass ich es hätte besser wissen müssen, als einer großen Gruppe von Frauen zu sagen, sie sollen zur Hölle fahren.«1 Die Kontrolle über den Satz war zu diesem Zeitpunkt bereits verloren, der Fluch blieb. Die Erklärung sowie, bedauerlicherweise, auch ihre kluge Urheberin geraten immer mehr in Vergessenheit.

Dabei ist die Sehnsucht vieler Frauen nach Unterstützung untereinander riesig – vor allem am Arbeitsplatz. Gleichzeitig erleben viele von uns in der Berufswelt eine andere Realität. Weibliche Chefinnen haben oft gerade bei ihren Mitarbeiterinnen einen schlechten Ruf – diese fühlen sich mitunter nicht unterstützt, sondern noch stärker von Chefinnen, als von Chefs, benachteiligt.

Studien belegen diese Beobachtung. Man verortet die Ursachen der Unzufriedenheit in der Anspruchshaltung der Mitarbeiterinnen: Sie fordern von »weiblichen Vorgesetzten, solidarisch zu handeln und sich mit anderen weiblichen Arbeitnehmern zusammenzuschließen, um Frauen in Führungspositionen zu bringen«.2 Ob Albrights Höllenfluch diese Erwartungshaltung – und den aufkommenden Frust, wenn dem nicht nachgekommen wird – mitverursacht hat, kann logischerweise nicht nachgewiesen werden. Fakt ist, dass ihr kühnes Zitat immer wieder auftaucht, wenn Frauen andere Frauen – auch zu Recht – kritisieren.

In solchen Debatten klingt schnell Resignation durch: »Frauen können eben doch nicht miteinander«, seien »von Natur aus bitchy«, weil »eifersüchtig«, wenn eine vermeintlich attraktivere Frau mehr Aufmerksamkeit von einem Mann bekäme3 – eine nachvollziehbare, aber traurige und voreilige Schlussfolgerung. Die Wahrheit wird selbstverständlich wesentlich komplexer und diverser gewesen sein. Menschen, somit Frauen, existieren seit über 300.000 Jahren.4 In diesem langen Zeitraum waren Frauen mehr als Gattinnen und Männer nicht nur Anführer. Auch gibt es genug Indizien, dass Frauen schon immer starke und belastbare Netze flochten – auch hier, mitten in Europa. Es reicht, etwa 400 Jahre zurückzublicken – klingt viel, ist es aber im Gesamtbild von Hunderttausenden Jahren wirklich nicht.

Im Mittelalter fanden in Großbritannien unglaubliche Female-Empowering-Ereignisse statt: »Ankunftspartys«, quasi. Sie müssen spektakulär gewesen sein, zogen sich manchmal über Tage hin, Ausnahmezustand, Belagerung und Grenzerfahrung inklusive – es ging sprichwörtlich ans Eingemachte, mitunter sogar um Leben und Tod. Entsprechend wichtig waren diese Veranstaltungen für Freundinnenkreise, vermutlich wurden tagelang Speisen vorbereitet und Terminpläne danach ausgerichtet. Wer nicht dabei war, verpasste Gespräche, Neuigkeiten und eine einzigartige gemeinsame Erfahrung. Die Teilnehmerinnen dieser Runden nannte man Godsibbs im Altenglischen, sibblings of God, Geschwister Gottes – »Patinnen«, würde man heute sagen. Sie begleiteten den Eintritt der Kinder ihrer Freundinnen ins Leben. Die sozialen Ereignisse waren Geburten.5

Unvorstellbar, dass eine Frau allein oder gar mit ihrem Mann ihr Kind willkommen heißt. Die Godsibbs begingen Niederkünfte mitsamt ihren Widrigkeiten und körperlichen sowie emotionalen Extremen als Gruppe. Sie standen einander bei, spendeten Trost und gingen sich zwischendurch vermutlich gehörig auf die Nerven. Streit und Langeweile gehörten genauso dazu wie Schmerzen, Furcht und medizinische Notsituationen, dafür waren Hebammen anwesend. Am Ende jeder Willkommensfeier stand ein neues Leben und die erste Geburtstagsparty.

Ich versuche, so ein Geburtsfest im Kopf durchzuspielen: Ich läge in den Wehen, während meine »Patinnen« mir Suppe einflößen, den Hintern ab- und Fruchtwasser aufwischen, Orangen pellen und mir Tipps geben, in welcher Position ich das Kind am besten rauspresse: stehend? Hockend? Im Vorbeigehen am Rande des Schlachtfelds, wie einst mongolische Kriegerinnen? Ich habe meine Geburt mit einer Hebamme, zwei Schichtärztinnen und meinem Mann im Kreißsaal 6 der Berliner Charité bestanden. Das reichte, mehr Menschen hätte ich überhaupt nicht ausgehalten.

Dass westliche Geburten in Abgeschiedenheit stattfinden, ist ein Phänomen der Neuzeit. Die Godsibbs des 16. Jahrhunderts tauschten sich in den langen Stunden, in denen die werdenden Mütter in den Wehen lagen, vielleicht über Gesundheit, Kindsväter, Babypflege, Stilltechniken, aber sicherlich vor allem banale Dinge aus: Wie viel Seifenlauge es zu welchem Preis gab, welcher Kammerdiener für welchen verfeindeten Fürsten spioniert, welcher Bäcker zu viel Geld für schlechtes Brot nimmt oder wie viel Kilo das neue Samtkleid der armen Herzogin wohl wiegen möge – Alltägliches, Nützliches und auch Geheimes, Politisches und Professionelles wurde besprochen. Historikerinnen glauben mittlerweile übereinstimmend, dass lediglich Frauen aus dem Adel und dem Großbürgertum nicht arbeiteten, für den Großteil der normalsterblichen Frauen war »der Verdienst aus einer Berufstätigkeit oder einer gelegentlichen Arbeit eine Notwendigkeit«. Richtige Ausbildungen bekamen Mädchen allerdings nicht, man brachte ihnen nur das Nötigste bei. Frauen arbeiteten eher mit den Händen, im Gesinde als Köchinnen, Küchenmädchen, Kinder- und Krankenwärterinnen, Viehmägde, im Kleinhandel auf den Straßen und an Haustüren, oder sie brauten Bier6, um ihre Familien zu ernähren. Viele Berufe führten sie in die Häuser bessergestellter Männer. Ich nehme an, dass die Hausherren ihre Angestellten kaum zur Kenntnis genommen haben, die somit uneingeschränkte Einblicke in deren Privatleben bekamen, indem sie Abfälle wegbrachten, Mahlzeiten kochten – scheinbar wertlose, sogar schmutzige Tätigkeiten und wertloses Wissen, aber: Offenbart sich das Wesen eines Menschen nicht häufig genau dort? Im Alltag? In Vorlieben und Abneigungen?

Wie viele Frauen genau als Godsibbs unterwegs waren, habe ich nicht herausfinden können. Geburtspartys fanden wahrscheinlich ständig statt, denn Frauen bekamen im Mittelalter mitunter zehn Kinder. Sicher ist, dass Neuigkeiten aus den Häusern der Wohlhabenden mutmaßlich schneller als Pockenviren durch die Stuben reisten: Eine Küchenhilfe, die bei Herrn X arbeitet, erzählt den Godsibbs während einer Geburt, dass neuerdings Wertgegenstände bei ihrem Hausherrn verschwinden und seine Klamotten obendrein nach Rauch und Bier stinken.

»Ahh, der Herr X von den Tuchmachern?«, fragt eine Freundin, die als Kellnerin in der Schänke arbeitet. »Den habe ich neulich mit den Hütchenspielern gesehen.«

Nachdem das Baby gesund zur Welt kam, erzählt die Bäckerin zu Hause ihrem Gemahl, dem Bäcker, von den Beobachtungen ihrer Freundinnen über Herrn X. Am nächsten Tag kommt der Bänker zum Bäcker. Der plaudert brühwarm aus:

»Haben Sie schon gehört? Herr X von den Tuchmachern ist dem Glücksspiel verfallen.«

»Interessant«, antwortet der Bänker und kehrt zurück in die Bank, wo er das Kreditgesuch von Herrn X kritisch beäugt und ablehnt.

Herr X ist außer sich. »Warum bekomme ich keinen Kredit?«, brüllt er.

»Weil die Frau vom Bäcker auf der Geburt der Köchin gehört hat …«

Man kann sich den Rest denken. Und die Moral von der Geschicht?

Diese Godsibbs! Zerreißen sich das Maul!

Nicht etwa: Herr X hätte sich seiner Spielsucht stellen sollen.

Oder: Dieser Bäcker! Kann aber auch nichts für sich behalten!

Kein Wunder, dass das Gerede der Frauen während der Geburten massive gesellschaftliche Relevanz bekommen haben muss. Die Konversationen waren die Gala und das Instagram ihrer Zeit. Warum sonst hätte kein Geringerer als der Großdichter William Shakespeare das Wort Godsibbs erstmals in einer etwas anderen Schreibweise, als to gossip, im Stück »Ende gut, alles gut« (1601-1603) als Verb für »tratschen« benutzen sollen?7 Die Berichte der Godsibbs müssen demnach durch alle gesellschaftlichen Stände und Schichten gedrungen sein. »Alles muss raus«, sagte meine Hebamme im Kreißsaal, und ganz ähnlich ist es vermutlich mit Körperflüssigkeiten und Dorfgeheimnissen im Mittelalter gewesen.

To gossip hat als Verb für »tratschen« die Jahrhunderte bis heute überlebt. Mittlerweile ist es populärer denn je, es hat einen leichten Sensationsbeigeschmack, etwas Klebriges, Verruchtes, Spaßiges – aber nichts Wertvolles. Die Geburt als kommunales Frauenfest hingegen hat nicht überdauert. Wie viel Wissen über Geburten, Neugeborenenpflege, Mutterschaft, Eheberatung, aber auch gesellschaftliche Kommunikationsstrategie und Durchsetzungsvermögen verloren ging, kann man nicht mehr nachvollziehen. Die Weisheiten, die die Godsibbs zwischen Herrn Xs misslicher Lage und dem Kind, das sich Wehe für Wehe durch den Geburtskanal kämpfte, austauschten, wurden aus der Historie getilgt. In den nachfolgenden Jahren wurden aus den Patinnen eines Neugeborenen nervige Klatschweiber, deren Gerede bestenfalls inhaltlos und schlimmstenfalls sogar schädlich sein soll.

Auch in Deutschland gab es Godsibbs. Hier hieß das Ritual ganz weltlich »Weiberzeche«. Direkt nach der Geburt wurde mit Brot, Käse, Kindbettsuppe und jeder Menge Wein ein Fest mit der Wöchnerin und ihren Freundinnen gefeiert. Ganz pragmatisch wollten sich die erschöpften Frauen nach einer auszehrenden Geburt gemeinsam stärken, logisch eigentlich. Wie bei den Godsibbs kamen Nachbarinnen, Freundinnen und Hebammen zusammen, um Kinder in der Welt willkommen zu heißen, und wie in England festigten auch deutsche Geburtsfeste die Bande zwischen den Frauen, das Zugehörigkeitsgefühl und die Solidarität.

Offensichtlich jedoch ging es auf diesen Partys ein wenig zu hoch her: »Die Obrigkeit musste eingeschaltet werden.«8 Weil die Feiern »außer Kontrolle« gerieten, wurde die Weiberzeche verboten. In Süddeutschland lebte sie als einmal pro Jahr stattfindende Sause weiter, zumeist im Zuge der »Weiberfastnacht«. Andere Weiberzechen wurden Anfang des 19. Jahrhunderts vom Post-Birth-Bash zum Kaffeekränzchen – solch keusche Runden wurden als sittlicher, weniger versoffen und losgelöst von der Geburt als weniger gefährlich wahrgenommen. Heute zelebriert man vor allem im englischsprachigen Raum »Baby-Showers«, »Gender-Reveal-Partys« oder, etwas verruchter, »Hatchelorette«- (to hatch, schlüpfen) und »Dadchelor«-Sausen als Instagram-freundliche Feste. Sie sind weniger intim als eine Weiberzeche, aber sicher eine gute Gelegenheit, mal wieder richtig zu gossipen.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde selbst der Tratsch kriminalisiert. Frauen, die zu offen über andere lästerten, konnten von ihren Ehemännern in einen eisernen Maulkorb eingeschlossen und im wahrsten Sinne des Wortes zum Schweigen gebracht werden. Natürlich öffentlich sichtbar – Schandmaske, so hieß dieses legale Folterinstrument im deutschsprachigen Raum, Scold’s Bridle in England.9 In den folgenden Jahren wurden Frauen systematisch aus den Kreisen ihrer Freundinnen isoliert. Es hieß damals, dass zu viel Gerede unter Frauen schlecht für die Gesellschaft sei, in Form der »üblen Nachrede« hat diese Kriminalisierung es bis heute ins Strafgesetzbuch geschafft.

Die kurze Geschichte des englischen Worts für Tratsch, to gossip, und der Weiberzeche ist ein Beispiel dafür, wie wunderbar funktionierende Frauengesellschaften zur schlechten, schädlichen oder zumindest wertlosen Charaktereigenschaft verdreht wurden. Wer würde eine »Hatchelorette«-Party mit einer gesellschaftlich relevanten Feierlichkeit verwechseln? Beim »Baby-Shower« tauscht man eher Babyprodukte als Mutterschaftswissen oder gar Weisheit aus. Entsprechend lehnen gerade feministisch denkende Frauen, die keine Lust oder auch kein Budget für eine »Gender-Reveal-Party« haben, solche Events ab. Auch ich hatte kein Interesse daran. Stattdessen habe ich ganz darauf verzichtet, meine Fähigkeit, Leben zu geben, zu zelebrieren. Es kam mir gar nicht in den Sinn.

***

Wenn die Geburt ein Frauenevent war, wurde vermutlich sowohl die erste Blutung als auch ihr Ausbleiben gefeiert. Ein paar Überbleibsel solcher Rituale findet man noch: Der Stamm der Apache in den USA zelebriert die erste Menstruation eines Mädchens mit der Sonnenaufgangs-Tanz-Zeremonie, und in der Provinz Ninghua in China feiert die Dorfgemeinschaft den Übergang von fruchtbaren Frauen in die Gemeinschaft des »Peng«, der postmenopausalen Frauen, mit einem mehrtägigen Bankett und der Gabe von buddhistischen Gebetsperlen. Schwer vorstellbar, dass diese zwei an völlig unterschiedlichen Orten der Welt entdeckten Gemeinschaftsrituale die einzigen waren. Was gab man Mädchen mit auf den Weg zur Fruchtbarkeit, zum Frausein? Welche Funktionen bekleideten postmenopausale Frauen? Jeder dieser Anlässe war und ist eine Party wert.

Man könnte sogar noch viel weiter in der Zeit zurückreisen, um Quellen für solche Rituale zu finden. Wer weiß: Unter Umständen entstammen die mysteriösen prähistorischen »Venus-Figurinen«, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefunden wurden, solchen Zeremonien. Dabei handelt es sich um geschnitzte Frauenfiguren aus Elfenbein. Talisfrauen, die man Mädchen zur ersten Menstruation überreicht hat? Damit wären sie, wie man vermutet, ein Fruchtbarkeitssymbol.

Die berühmteste, die »Venus von Willendorf«, benannt nach ihrer Fundstätte am Donau-Ufer, ist elf Zentimeter hoch und zeigt eine vollbrüstige, schwere Frau mit deutlich sichtbarer Vulva. Gesicht und Füße haben die fast 30.000 Jahre seit ihrer Anfertigung nicht überstanden. Ähnliche Figuren hat man auch in der Slowakei und in Anatolien gefunden, bis heute rätselt die Wissenschaft über ihre Funktion. Möglicherweise bewahrten Frauen die Skulpturen als Schönheitsideal auf, vielleicht waren sie Kinderspielzeug, eine Vorfahrin der Barbie-Puppe.

Mich würde interessieren, welche Funktion die Godsibbs beispielsweise in den Figurinen gesehen, was die Frauen der Weiberzechen damit assoziiert hätten. Herausfinden wird man es nicht mehr. Sicher ist jedoch, dass bis ins späte Mittelalter hinein Frauen in »Netzwerken« gearbeitet haben, dafür gibt es Belege. Es existieren mehrere Gemälde aus dem mittelalterlichen Italien, die Weberinnen abbilden, zum Beispiel von Francesco del Cossa, etwa 1470, oder Francesco da Ponte Bassano im späten 16. Jahrhundert. Der französische Maler Alexandre-Évariste Fragonard malte noch im frühen 19. Jahrhundert Weberinnen, so wie auch der russische Künstler Alexej Wassiljewitsch Tyranow – alle Bilder zeigen mindestens zwei Frauen, die zusammenarbeiten. Vermutlich gab es viel mehr solcher Darstellungen. Weberinnen, die mitunter in großen Gruppen zusammenkamen, müssen ein alltäglicher Anblick gewesen sein.

Ein anderes Beispiel für jahrhundertelange Frauenkooperation sind Waschfrauen. In Europa trafen sie sich zur zweimal im Jahr stattfindenden »großen Wäsche«. Dort wurden Kleidungsstücke und Aussteuer gereinigt, indem Waschfrauen die Stoffe gerieben, gewrungen und geklatscht haben – der Ausdruck »klatschen und tratschen wie die Waschweiber« fand dort seinen Ursprung.10 Auch hier vollzog sich irgendwann eine inhaltliche Verzerrung: vom physischen Klatschen der Wäsche zum angeblich schädlichen Klatschen im Sinne von Tratschen. Wie die Geburten war die große Wäsche eine soziale Angelegenheit, die häufig im öffentlichen Raum, am Brunnen oder am Fluss, später im für alle zugänglichen Waschhaus stattfand. Wäscherinnen, Mägde, Arbeiterinnen, aber sicherlich auch Hauswirtinnen, Bäuerinnen und sogar adelige Frauen kamen zum Großreinemachen zusammen.

Hierzulande war Waschen Frauensache, wie auch in Ostasien, China, Japan und Korea. Im Römischen Reich hingegen sorgten die Fullones, männliche Wäscher, Tuchwalker, für saubere Kleidung.11 In Indien sind die Dhobi, Wäscher, bis heute überwiegend männlich12, denn Waschen ist schwere körperliche Arbeit. Die große Wäsche glich vom körperlichen Aufwand her eher dem Berliner Marathon als einem Schützenfest – irgendwo zwischen körperlicher Erschöpfung und sozialem Ausnahmezustand. Nebenbei tauschte man sich ausgiebig aus, denn auch Wäscherinnen hatten gute Einblicke in Haushalte.

Den negativen Beigeschmack des Ausdrucks »klatschen und tratschen« führe ich eher auf Vorurteile der Geschichtsschreibenden als auf die Kooperationsfähigkeiten und Gespräche der Wäscherinnen zurück. Vermutlich tauschten auch sie wie die Godsibbs soziales Kapital aus: Wissen ist bekanntermaßen Macht, vor allem das Wissen um Verborgenes, das Wäscherinnen mitunter in der schmutzigen Wäsche der Herrschaft vorfanden. Vermutlich diente sowohl die Entwertung dieser Gespräche als »Gerede« oder »Indiskretionen« als auch die schrittweise stattfindende Isolierung der Hausfrau in die eigene Waschküche der bewussten Aufsplittung von Frauengruppen. Indem die männlich geprägte Gesellschaft die Waschfrauen generell als »Tratschen« brandmarkte, mussten die Geheimnisse, die dort gelüftet wurden, nicht mehr gefürchtet werden. Die Frauen hatten ihren Status als glaubwürdige Erzählerinnen verloren. Man hätte sie nie als »weise Frauen« bezeichnet, sondern als unliebsame, einfach gestrickte Hilfsarbeiterinnen. Wiederholt man solche Erzählungen lang genug, werden sie irgendwann zur unangefochtenen Wahrheit.

Bei uns zu Hause ist Wäschewaschen übrigens Männerarbeit. Mein Mann faltet mittlerweile viel besser Wäsche als ich – gelernt von der Expertin Marie Kondo. Erzählt er davon, wie Kondos Technik seine Wäsche-Skills verbessert hat, denkt niemand an reaktionäre Haushaltslehre, Kapitalisierung von Haus- oder Fetischisierung von Handarbeiten. Im Gegenteil: Wie modern und progressiv mein Mann doch ist! Er macht die Wäsche und faltet wie Marie Kondo! Ein Mann profitiert von »Frauenwissen«! Vermutlich tratscht er sogar manchmal dabei!

Den diskreditierten Wäscherinnen hilft das nicht mehr. Lernt man über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, dass Frauen in Gruppen nichts als Schaden anrichten, ist es schwer, dieses falsche Wissen aus dem eigenen System zu löschen. Man traut einander nicht mehr, denn jede Kollegin, selbst Freundin, könnte mit giftiger Zunge sprechen – special place in hell, indeed. Ich erinnere mich gut daran, dass die »Gesprächskreise«, die meine Mutter in den 80er-Jahren besuchte, als »Tratschmaschinen« verschrien waren. Frauengruppen, oder gar Frauenkulturen, bildeten sich im Privaten, Häuslichen, Verborgenen, weit weg von den Rathäusern und Kirchen, in denen gesellschaftliche Leitlinien formuliert wurden. Ihre Gespräche durchdrangen die Fassaden der prunkvollen Kathedralen und Regierungsgebäude. Die Frau, die die Unterwäsche des Ratsherrn wusch, hätte gigantische Shitstorms lostreten können – wäre sie sich ihrer Macht bewusst gewesen. Frauengruppen sind absichtlich entwertet worden, lange bevor die Leistungsgesellschaft proklamierte, dass man nur limitierte Plätze in Führungspositionen für Frauen freimachen könne.

Die Folgen sind bekannt: Die entsetzliche »Stutenbissigkeit« galoppiert noch immer durch die Frauenkulturen. Die Comedienne Carolin Kebekus hat es in ihrem Buch Es kann nur eine geben folgendermaßen ausgedrückt: »Was, wenn die mir jetzt den Platz wegnimmt?«, weil »nur eine von euch kann Germany’s Next Topmodel werden«.13 Am Ende des Konkurrenzkampfes gäbe es im Patriarchat immer eine Siegerin, auf dem Weg dahin gelte es, Konkurrentinnen zu eliminieren.

»Frauen finden es einfacher, sich gegenseitig zu bekämpfen«, schreibt die verstorbene Feministin bell hooks. »Wut gegenüber Männern ausdrücken fühlt sich bedrohlicher an, ihre Macht zur Vergeltung gefährlicher.«14 »Von Natur aus« konkurrieren Frauen somit nur in den Köpfen derer, die solche Konkurrenzkämpfe initiieren. Um das Ausmaß des missverständlichen Wahnsinns zu vervollständigen, sei hier nochmals gesagt: Alle Pferde beißen sich, auch Hengste!15 Trotzdem spricht niemand von Hengstbissigkeit. Frauen mussten seit Anbeginn der Zeit kooperieren. Sie haben ihre Kinder zusammen zur Welt gebracht, haben harte körperliche Arbeit zusammen verrichtet.

Haben die Wäscherinnen sich gegenseitig gemocht und bewusst unterstützt? Waren alle befreundet? Unwahrscheinlich. Ist das wichtig? Sie hatten ein gemeinsames Ziel, und das wurde über Jahrhunderte erreicht. Es muss funktioniert haben. Die Wäsche wurde sauber, Kinder wurden geboren.

Feministische Weisheit vertraut darauf, dass Frauen sehr wohl in der Lage sind, in Gruppen zu funktionieren. Sie berücksichtigt, dass innerhalb der von Männern für Männer gemachten Berufswelt Firmenstrukturen nicht als gemeinschaftliches System angelegt wurden. Vielmehr basiert die gewinnorientierte Marktwirtschaft auf dem Prinzip von Konkurrenz und Erfolgsdruck. Klar, das gilt auch für Männer. Und ja, natürlich ist es für alle Geschlechter schwer, innerhalb eines solchen Konstrukts überhaupt zusammenzuarbeiten.

Von den Godsibbs, den Waschfrauen oder auch Teenagerinnen, die sogar Hand in Hand aufs Klo gehen, weil sie eigentlich alles lieber mit Freundinnen machen als allein, lerne ich, dass es keinerlei natürliche oder gar genetische Veranlagung gibt, die die Kooperation unter Frauen erschwert. Konflikte gehören zur Zusammenarbeit, zum Zusammenleben. Man kann sie lösen. Auch Frauen, die keine Freundinnen sind, können einander unterstützen. Ein biologisches Alarmsystem unter Frauen ist ein Mythos – genauso wie ewige Harmonie untereinander. Selbstverständlich kommt es auch in Frauennetzwerken zu Streitigkeiten, wie bei Männern auch. Zur Hölle fahren sollte deswegen niemand. Konflikte können diskutiert, bestenfalls beigelegt werden, schlimmstenfalls im Bruch enden. Auch das ist menschlich.

Feministische Weisheit entsteht und festigt sich im Verbund. Nicht nur, weil man einander unterstützen kann, sondern weil in sozialen Communitys Grenzen ausgelotet, die eigene Offenheit und Toleranz trainiert sowie Reibungen akzeptiert werden können. Die Hände, die arbeiten, halten einander. Feministische Weisheit hilft dabei, dieses verlorene Wissen wiederzubeleben.