2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Jazmín

- Sprache: Spanisch

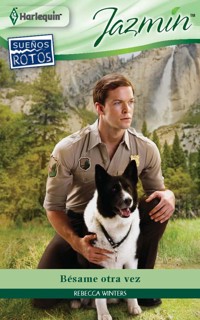

¿Segundas partes nunca fueron buenas? Para Alex Harcourt fue todo un déjà vu volver a Yosemite. Cal Hollis seguía siendo el mismo ránger atractivo que había besado catorce meses antes y ahora estaba más irresistible que nunca. Pero Alex no podía dejarse llevar otra vez… sobre todo tras averiguar su trágico secreto. Aquel beso nunca debería haber ocurrido. Pero Cal ya estaba medio enamorado de Alex y las segundas oportunidades no se presentaban todos los días. Cal estaba decidido a superar el pasado y, con un poco de suerte, conseguir a Alex.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2011 Rebecca Winters. Todos los derechos reservados.

BÉSAME OTRA VEZ, N.º 2440 - diciembre 2011

Título original: The Bachelor Ranger

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Publicada en español en 2011

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.

Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.

® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

I.S.B.N.: 978-84-9010-124-7

Editor responsable: Luis Pugni

ePub: Publidisa

CAPÍTULO 1

ALEX Harcourt se acercó al despacho de su madre y asomó la cabeza por la puerta.

–Ya he hecho esas llamadas telefónicas, mamá. Voy a salir. Tengo una reunión con el consejo de la tribu.

Su madre levantó la vista y movió a un lado su melena rubia.

–Espero que esta vez consigas su aprobación.

–Seguro que sí –replicó Alex.

Estaban en las oficinas de Hearth & Home, la organización que la madre de Alex había creado hacía unos años.

Antes de marcharse, Alex contempló una vez más la gran fotografía enmarcada que había en la pared de detrás del escritorio. Había sido tomada en 1882 y se veían en ella a seis grandes jefes de la tribu zuni.

Su madre solía contarle cómo aquellos jefes se habían ido a Boston a realizar sus ceremonias tribales a orillas del Atlántico y abastecerse de las aguas sagradas del mar. A medida que fue creciendo, Alex fue reflexionando sobre todas aquellas historias, preguntándose por qué no se habían ido al Pacífico, que estaba mucho más cerca de su poblado en Nuevo México.

Con los años, había llegado a conocer la respuesta a ésa y a otras muchas preguntas. Ahora, a sus veintiséis años, el amor que Alex sentía por el pueblo zuni era casi tan profundo como el de su madre.

Muriel Trent Harcourt, la madre de Alex, había recibido a los treinta años una cuantiosa herencia de su familia y la había empleado en ayudar a los niños zunis huérfanos, poniendo a su disposición su propio rancho. Allí, hombres y mujeres zunis sin hijos hicieron las veces de verdaderos padres de aquellas criaturas.

Alex admiraba a su madre y trataba de colaborar con ella siempre que podía. Se sentía orgullosa de que su madre hubiera conseguido dar una familia a cientos de niños zunis, que de otro modo habrían ido a parar, en el mejor de los casos, a un centro de acogida. Ella misma llevaba varios meses tratando de sacar adelante su propio proyecto de ayuda a los niños zunis, y esperaba que en la reunión de esa tarde se diera el primer paso Tras salir de Albuquerque, se dirigió al poblado zuni, ubicado a doscientos cuarenta kilómetros al oeste de la ciudad. Dos horas y media después, aparcó su monovolumen, con el logotipo verde de Hearth & Home, en la parte de atrás de las oficinas del consejo. Salió del coche, anduvo unos pocos metros y llamó a la puerta.

–Adelante.

Entró en la sala donde había estado tantas veces con su madre en los últimos años. Había ya varias personas sentadas alrededor de una gran mesa redonda. Dos mujeres que formaban parte del consejo le dirigieron una sonrisa muy afectuosa. Poco a poco fue llegando el resto de los miembros hasta que todos los asientos estuvieron ocupados.

Lonan, un amigo de la infancia cuatro años mayor que ella, la saludó con la cabeza. Lonan tenía mucha influencia sobre el subjefe de la tribu zuni, que fue el último en sentarse.

–¿Cómo estás, Alex?

–Muy bien, Halian. ¿Y tú?

–Bien. Hemos tenido un debate sobre tu propuesta y tenemos unas preguntas que hacerte.

–Claro, preguntadme lo que queráis.

Los miembros del consejo llevaban ya casi tres meses haciéndole preguntas. Si no se decidían pronto, su propuesta iba a caer en saco roto. Deseaba con toda su alma que dieran su beneplácito. Y aun así, eso sólo sería el primer paso. Luego tendría que conseguir el visto bueno del jefe de los rangers del Parque Nacional de Yosemite en California. Alex sentía una gran admiración por el jefe Vance Rossiter, cuyo amor por los indígenas americanos le llevaba a creer que estaría a favor de su idea de llevar a un grupo de jóvenes voluntarios zunis al parque.

Hasta que dejó su cargo de senador de Estados Unidos, su padre, John Harcourt, había sido el presidente del comité de los parques federales. Había ido muchas veces a Yosemite durante sus siete mandatos y había llevado a menudo a Alex con él. Así ella entabló amistad con Bill Telford, el superintendente actual del parque. Había hablado con él en muchas ocasiones y sabía que Telford estaba haciendo todo lo posible para que participaran más grupos minoritarios en el proyecto.

Halian fue recorriendo la mesa con la mirada, invitando con un gesto a que todos los miembros de la mesa formularan sus preguntas.

–Un miembro de la tribu tendrá que acompañar a los muchachos.

–Estoy de acuerdo –replicó Alex–. ¿Has pensado en alguien?

–Iré yo –dijo Lonan.

«Dios te bendiga, Lonan», se dijo ella.

Lonan había crecido en una familia de Hearth & Home y, a sus treinta años, era un respetado miembro del consejo, además de un buen amigo. Lonan era un líder natural y los muchachos se sentirían felices de tenerle a su lado.

–¿Qué pasará si las familias quieren hablar con sus hijos mientras están allí? –preguntó otro de los miembros.

–A todos los niños y a sus familias se les proporcionará un teléfono móvil –respondió Alex–. Así me podrán llamar para consultarme cualquier asunto.

–¿No cree que ocho semanas son demasiado tiempo? –preguntó una mujer llamada Mankanita.

Lonan y ella tenían pensado casarse antes de que acabara el año.

–Ocho semanas es el plazo habitual para todos los voluntarios que trabajan en el parque, pero dado que este proyecto es sólo una experiencia piloto, parece más aconsejable empezar con cuatro semanas y dejar luego que los muchachos y sus familias decidan si quieran prorrogar o no su estancia por otras cuatro. Eso, claro está, contando con que el jefe de los rangers dé su aprobación. No hay que olvidar que esto para ellos va a ser como unas vacaciones. Aunque tengan que trabajar en la restauración de los caminos y senderos, podrán disfrutar en sus horas libres de todas las maravillas que ofrece Yosemite.

Cuando acabó el turno de preguntas, ella se volvió hacia Halian.

–La fundación se hará cargo de todos los gastos, incluidos los salarios de Lonan y de los muchachos –dijo ella–. Aunque sean voluntarios, parece justo compensarles por el salario que percibirían si se quedasen trabajando en el poblado. Yo estaré con ellos todo el tiempo y les cuidaré como si fueran mis propios hermanos.

Halian miró detenidamente a todos los miembros de la mesa y luego fijó su mirada en Alex.

–Dejaremos que vayan también los muchachos de diecisiete años –dijo con una sonrisa indulgente.

Alex no cabía en sí de felicidad.

–Eso es maravilloso, Halian. Ahora que tengo tu permiso, me pondré en contacto con el parque para que nos den su aprobación final. Te tendré informado de todo. Gracias.

Acabada la reunión, se dirigió al rancho de su familia, situado a mitad de camino entre Albuquerque y el territorio zuni. Una vez allí, vio que aún no habían llegado sus padres. Se sentía demasiado emocionada como para quedarse sola en casa, así que se fue al establo, ensilló a Daisy y salió montada a lomos de su yegua favorita en dirección a la colina de Sunset Butte.

Desde allí podía ver la puesta del sol detrás de las montañas. Respiró una bocanada de aire puro con perfume a tomillo, se bajó del caballo y se sentó en una lancha de piedra para disfrutar del momento. Desde aquella altura se divisaba todo el rancho de sus padres, así como el poblado con los restos de antiguos campamentos zunis llenos de petroglifos y utensilios, de una antigüedad de hasta más de mil quinientos años. Tanto su madre como ella tenían amigos zunis y habían aprendido a comunicarse con ellos en su propia lengua, el shiwi.

Era increíble que ella hubiese conseguido establecer aquellos lazos tan fuertes de amistad con los zunis como para poder llevar a cabo ahora un proyecto sin precedentes como el suyo. Confiaba en que esa experiencia contribuiría a ampliar la visión del mundo que tenían aquellos chicos. Por supuesto, contando con el favor de los buenos dioses katchinas.

Era, sin duda, un plan atrevido y ambicioso, pero estaba segura de gozar del apoyo del jefe Rossiter. Saltó de la roca y montó de nuevo a Daisy. Cabalgó en dirección a la casa del rancho, dispuesta a poner en marcha la segunda fase de su plan. Después de entregar a Chico, el mozo del establo, las riendas de la yegua, entró en la casa. Pasó por su habitación para recoger el sobre que había sobre la mesa del ordenador y se dirigió al estudio de su padre.

–¿Papá? –dijo llamando a la puerta.

–Adelante, cariño.

Desde que había dejado su cargo de senador, John Harcourt se pasaba casi todas las tardes recopilando sus memorias para publicar un día su biografía.

Alex entró en aquel despacho que más parecía una biblioteca, lleno de estanterías repletas de libros, desde el suelo hasta el techo. Contempló la colección de John Muir, el naturalista y explorador que tanto admiraba.

Le pasó un brazo por los hombros y depositó sobre la mesa el sobre que llevaba.

–Quería pedirte un gran favor, papá. Cuando llegues mañana por la mañana a California, me gustaría que vieses al responsable del programa de voluntariado del parque Yosemite y le dieras esto. No sé si será para ti una molestia en esta ocasión que vas sólo en calidad de asesor.

John empujó la silla hacia atrás y miró a su hija con ojos paternales.

–Cometí un error llevándote allí la primera vez.

–Por favor, papá, no digas eso. ¡Adoro Yosemite! Cuando les cuento a los muchachos cómo es, se emocionan sólo con pensar que podrán verlo un día. Tú me enseñaste a apreciar lo que Yosemite representa en nuestro mundo.

–¿De veras hice yo eso? –exclamó con aparente tono de sorpresa.

–Sí, lo sabes muy bien. Lo hiciste cuando me enseñaste los escritos de John Muir. No pude parar de leerlos hasta que los terminé. Nunca podré olvidar una cita suya que me dijiste sobre las secuoyas gigantes. Fue algo que ha influido mucho en mi vida.

–¿De qué manera?

–No recuerdo la cita de memoria, pero la idea era que Dios había preservado todos esos árboles durante siglos y que, sin embargo, el hombre podía destruirlos en pocos años con sus aserraderos, dejando esa triste herencia al pueblo americano.

–¿Aún lo recuerdas?

Ella asintió con la cabeza.

–Desde entonces, cada vez que íbamos al parque, yo solía mirar los árboles y me echaba a llorar por los estragos que iba a producir su tala masiva. Los escritos de Muir han despertado en mí el amor que siento por ese lugar.

Su padre le agarró la mano y se la apretó efusivamente.

–Tienes unas grandes dotes oratorias, hija. De haberlo sabido antes, te habría pedido que me escribieses tú los discursos.

Ella se echó a reír.

–Piensa en lo que sería para esos chicos ver todos esos lugares de los que hablaba Muir. ¡Sobre todo en sus viajes por el Hetch Hetchy Valley! Llevo años soñando con poder llevar a los muchachos a ese lugar.

–No tengo ninguna duda de que sería una experiencia maravillosa para ellos. Tú conoces ese valle como la palma de la mano. Creo que te quedarías a vivir allí si pudieras.

–Sí, dices bien…, si pudiera. Acabo de llegar de la reunión del consejo de la tribu. Al final, he conseguido que me den permiso para llevar a un grupo de muchachos al parque como voluntarios durante el verano.

Miró a su padre y vio en sus ojos un gesto de sorpresa y a la vez de complacencia.

–Es una gran noticia, cariño. Llevas trabajando en ese proyecto mucho tiempo. Estoy muy orgulloso de ti.

–Gracias, papá –dijo ella, sacando su currículum del sobre que contenía también la propuesta de su proyecto–. Échale un vistazo y dime qué te parece. ¿Será suficiente para impresionar al jefe Rossiter?

John lo examinó cuidadosamente.

–Es brillante, propio de una persona de grandes cualidades e iniciativas. Aunque, por supuesto, Rossiter te conoce más que suficiente como para no necesitar leerlo.

–¿Pero? –dijo ella, creyendo percibir algún tipo de reserva en su voz.

Su padre se recostó en la silla giratoria y se quitó las gafas.

–Sé el interés que tienes por el proyecto de Hearth & Home, pero sé también lo enamorada que estabas de Cal Hollis.

–Cal era un ranger del parque y te salvó la vida, papá.

–La verdad es que al final todo se quedó en una simple indigestión, no en un infarto.

–En ese momento, nadie lo sabía. Y sí, tienes razón, creo que me comporté como la mayoría de las chicas. Todas veíamos en Cal a un héroe digno de admiración.

En realidad, había habido algo más que eso. En marzo del año anterior, ella había ido allí a buscarle y se había puesto en evidencia. Cuando, dos meses después, en mayo, había vuelto al parque, no había sido capaz de encontrarlo y había supuesto que se había escondido de ella a propósito. Fue una experiencia realmente humillante.

–Bueno, ahora tienes ya casi veintisiete años. Es hora de que dejes a un lado tus fantasías de adolescente.

–Hace tiempo que las he dejado, papá –afirmó ella.

Había pasado ya más de un año desde que había puesto los ojos en Cal. No podía haber nada más patético que ver a la caprichosa hija de un exsenador echándose en los brazos de un ranger. Había estado engañándose a sí misma durante años, diciéndose que Cal estaba interesado por ella. Ahora, si tenía la oportunidad de trabajar en el parque durante el verano, les demostraría a todos que no quedaba en ella el menor rastro de aquellas fantasías románticas.

–Cuando vuelva a Albuquerque en agosto con los chicos, tengo intención de dedicarme por completo a Hearth & Home.

–Parece que lo dices en serio –dijo su padre.

–Sí –replicó ella muy seria–. El Derecho no es lo mío.

–Hace mucho que lo sé –dijo su padre arqueando una ceja–. Lyle Richins volverá del ejército para entonces.

–Lo sé. Nos mantenemos en contacto por correo electrónico.

Lyle era uno de los peones del rancho, además de un campeón de rodeo. Era el que había enseñado a Alex a montar a caballo. Un gran tipo.

–¿Crees que podría salir algo de ahí?

–Es una posibilidad.

Alex sabía que difícilmente podría encontrar un hombre mejor que él.

–¿Sabe tu madre que la tribu te ha dado el visto bueno?

–Voy ahora mismo a la cocina a decírselo.

–Tu madre está muy entusiasmada con tu proyecto.

–Sí –respondió Alex con una leve sonrisa–. Me ha dicho que es la primera cosa importante que hago por mí misma en años. Lo único que te pido es que curses esta solicitud a la persona que tiene autoridad para dar su aprobación. Lo habría enviado yo misma por correo, pero el consejo de la tribu ha tardado tanto tiempo en tomar la decisión que estamos casi ya fuera de plazo. ¿Me ayudarás, papá?

Alex volvió a meter su currículum en el sobre junto con el resto de los demás documentos y lo cerró. Luego tomó un rotulador y escribió en el anverso: «Para el programa de voluntariado».

–¿Y qué otra alternativa me queda?

–¡Papá! –exclamó ella dándole un beso en la mejilla–. Gracias por ser tan maravilloso. No sabes lo que esto significa para mí.

Aunque Calvin Hollis visitaba periódicamente a su familia en Cincinnati y lo pasaba bien con ellos, a los pocos días sentía deseos de volver a Yosemite, echaba de menos sus patrullas de vigilancia como ranger del parque. A lo largo del último año, todos los miembros de su familia, especialmente su hermano mayor, Jack, le habían estado pidiendo que dejara su trabajo y se reintegrase en la empresa de herramientas agrícolas Hollis Farm Implements, que su familia tenía en Ohio.

Imaginaron que la soledad que debía de sentir tras haber perdido a su esposa en una avalancha doce meses atrás acabaría por convencerle. Pero se equivocaban. Cal había sido trasladado, hacía seis años, desde el Parque Nacional de las Montañas Rocosas al de Yosemite, y se había enamorado de aquel lugar paradisíaco nada más verlo.

Con la promesa de volver a ver a la familia en cinco semanas, había regresado a California deseando ver una vez más el esplendor y la majestuosidad de Yosemite.

Pero, por ironías del destino, desde su llegada, hacía ahora poco más de veinticuatro horas, había estado lloviendo a cántaros.

Cal había leído en alguna revista que esa expresión era algo rural, pasada de moda, y que era más adecuado decir «lloviendo a mares». Sobre todo desde que, según había publicado un periódico hacía unos días, una mujer de Lajamanu, un pequeño pueblo del desierto australiano, había hallado media docena de peces en el jardín de su casa, después de un fuerte aguacero. Los científicos, que siempre le encontraban explicación a todo, afirmaron que el fenómeno se había debido a la potencia del tornado que se produjo durante la tormenta, que había arrastrado por los aires a los peces de un lago cercano, dispersándolos luego en todas direcciones.

Aquel día de mediados de mayo Yosemite estaba bajo un diluvio que probablemente duraría todo el día. La lluvia era tan copiosa que casi ni se veía la imponente cresta del Half Dome, cuya formación granítica de casi mil quinientos metros de altura dominaba el valle. Cal esperó que la lona enorme que había puesto previsoramente para proteger todas sus pertenencias hubiera cumplido su misión.

Había dejado su Xterra todoterreno en Wawona, donde había estado alojado hasta entonces, a la espera de conocer su nuevo destino. El jefe Rossiter le había informado por correo electrónico que se presentase en Yosemite Village el sábado a las ocho en punto de la mañana con sus cosas.

Cal estaba sorprendido de que Vance se levantara tan temprano. Acababa de ser padre por segunda vez. Y, en realidad, aquél era su primer hijo. El anterior, Nicky, era el sobrino de su esposa Rachel, un niño muy guapo y simpático al que habían decidido adoptar.

Se rumoreaba que el jefe apenas podía conciliar el sueño. Todos los rangers se reían porque Vance iba por ahí con una sonrisa bobalicona, enseñando a todo el mundo fotos de su hijo Parker y diciendo que era su viva imagen. Cal no podía hacerse a la idea de llegar a ser tan feliz como su jefe, máxime cuando se había quedado viudo a las dos semanas de la boda.

Miró el reloj. Sólo le quedaban cinco minutos para llegar allí, pero la carretera de Yosemite Village estaba muy peligrosa con aquella lluvia y había que conducir con mucha precaución. A veces, un oso negro en busca de refugio se cruzaba por la carretera en el momento más inoportuno. Había visto ya demasiados accidentes así.

Aunque todos los animales del parque parecían haberse resguardado aquel día en sus madrigueras y guaridas, Cal conducía con la máxima atención y la vista puesta en el firme de la carretera. Su respeto por todas las criaturas de la naturaleza, grandes o pequeñas, le hacía salirse de vez en cuando del camino para preservar la vida de aquellos seres. Y, muy en particular, de las ranas, una especie en peligro de extinción.

Algunos expertos afirmaban que la preocupante disminución de la población de anfibios del parque se debía a los cambios climáticos. Otros echaban la culpa a los pesticidas. Había evidencias de que los vientos del oeste llevaban restos de los productos químicos con los que fumigaban los campos del valle de San Joaquín directamente hacia el parque de Yosemite, impregnando la piel de las ranas de una capa impermeable que les impedía respirar.

Cal sospechaba que había otras causas que nadie había imaginado todavía. Como ranger del parque, había llegado a sentir que todo en la naturaleza formaba parte de una obra maestra.

Más por instinto que por la visibilidad de la carretera, tomó la desviación que llevaba a la oficina central del parque. No había mucha gente por allí. No se veían más automóviles que unos cuantos camiones oficiales de mantenimiento y conservación, lo que significaba que apenas debía de haber turistas por el momento. Eso era una ventaja.

Se detuvo en una zona de aparcamiento cerca de la entrada y salió del vehículo tras apagar las luces y el motor.

–¡Hola, Cal! –dijo la ranger Davis, encargada de la recepción.

Él se volvió hacia ella. Le agradaba su acento sureño.

–Oye, Cindy, ¿cómo has conseguido sobrevivir a estas lluvias torrenciales? –dijo él, quitándose el sombrero para sacudirse el agua y poniéndoselo luego de nuevo.

–Muy fácil, con un impermeable. Seguro que has oído hablar de ellos –replicó Cindy con una cálida sonrisa–. Los jefazos están en la sala de reuniones… ¿Qué está pasando, Cal?

–Que me aspen si lo sé, querida –dijo él en broma, imitando su acento de forma exagerada.

–Algo gordo se está cociendo, créeme.

La ranger Davis tenía muy buen carácter y muy buena disposición. A todo el mundo le caía bien. Había sido también muy amiga de Leeann.

–Pues no sabes cuánto me alegro. Me encantan los guisos, Cindy.

–¡Oh! –dijo ella con un mohín, viendo que le estaba tomando el pelo–. ¡Fuera de aquí!

–Sí, ya me voy –replicó él con una sonrisa, y se dirigió a la sala de reuniones.

Al llegar a la puerta vio a Beth, la secretaria de Vance, una mujer de mediana edad. Iba con dos bandejas repletas de humeantes tazas de café y se la veía algo apurada.

–¿Necesitas ayuda, Beth?

–Gracias, puedo arreglármelas. Pero podrías traerme los donuts y las servilletas. Están en mi mesa.

–Dile luego al jefe que te he estado ayudando, así no me pondrá una cruz por haber llegado tarde –dijo Cal, dirigiéndose hacia la mesa de Beth mientras escuchaba su risa a lo lejos.

Encontró tres paquetes de donuts y una bolsa de servilletas de papel. Estaba muerto de hambre, así que abrió uno de los paquetes y sacó un donut de chocolate.

Lo había devorado ya cuando se presentó en la sala de reuniones. Beth le recogió las cosas que llevaba y lo puso todo sobre una mesita que había pegada a la pared.

–Tienes un poco de chocolate en la boca –le dijo ella en voz baja.

–¿En qué lado?

–Yo me limpiaría los dos.

Tomó una servilleta para borrar las pruebas del delito.

–¿Y ahora? ¿Cómo me ves?

–Si lo que quieres es que te regale los oídos, vas fresco.

Él se rió y dejó el sombrero al otro lado de la mesa. Por el sonido que hacía el techo, debía de estar cayendo una lluvia torrencial. La sala estaba llena de gente. Cal echó un vistazo a la gran mesa ovalada y tomó asiento entre dos de sus mejores amigos, el ranger Mark Sims y el ranger Chase Jarvis, ayudante del jefe. Ambos estaban hablando en ese momento por sus teléfonos móviles.

Chase miró de reojo el uniforme mojado de Cal y sonrió con cara de burla nada más colgar el teléfono.

–No empieces, Chase –le advirtió Cal.

–No sé por qué lo dices, Cal. Me he pasado toda la noche de guardia. ¿Cómo te ha ido en Ohio?

–Mejor que nunca. Gracias por haberme dado esos días libres.

Sólo había un problema cada vez que iba a casa de su familia: sus padres se estaban haciendo viejos y él volvía siempre a Yosemite con un sentimiento de culpabilidad. Pero sabía que sería muy desgraciado si se quedaba con ellos. Estaba tratando de superar su dolor por la pérdida de Leeann y estar en contacto con la naturaleza, haciendo lo que más le gustaba, le ayudaba a cicatrizar las heridas.

–Me alegro por ti, Cal –replicó Chase, interrumpiendo sus pensamientos–. Todo el mundo necesita unas vacaciones de vez en cuando.

–Tienes razón. Tengo intención de ir a ver a mi familia más a menudo.

–Tienes suerte de tenerla –dijo Chase, que había sido hijo único y sus padres ya habían fallecido–. Ven a hablar conmigo luego y haremos un calendario con los días que puedes tomarte libres de aquí a final de año.

Cal fijó su atención en el ranger Thompson, que entraba en ese momento. Jeff había sido el primero en ir a socorrer a Leeann cuando se produjo la avalancha en el desfiladero de Tioga Pass. Cal se hallaba de servicio aquel día en otra parte del parque.

Su amigo había luchado desesperadamente por desenterrarla y sacarla del alud de nieve. Leeann había recibido varios cursos de supervivencia para casos de accidente en la montaña pero, cuando finalmente consiguieron recuperar su cuerpo, ya estaba muerta. Desde entonces, Jeff y Cal eran grandes amigos.

Ambos se saludaron en silencio. A juzgar por la mirada de Jeff, Cal llegó a la conclusión de que Cindy debía de tener razón. Algo importante se estaba cociendo allí.

Vance, seguido por Bill Telford, entró instantes después de Jeff. La presencia del superintendente del parque era la confirmación de lo importante que era aquella reunión. Cuando todos estuvieron sentados, el jefe examinó con la mirada al grupo.

–Buenos días, señores. Gracias por venir en este día tan primaveral –todos rieron la ironía–. Hace poco estábamos reunidos en este mismo lugar para dar la despedida a dos veteranos que ya están disfrutando de su jubilación. Es momento ahora de dar la bienvenida a las personas que han de sustituirlas. Después de tratar el asunto con el superintendente Telford, me complace anunciar los siguientes ascensos: el ranger Thompson, destacado hasta ahora en Tuolumne Meadows, será nuestro nuevo jefe de Departamento de Administración y Gestión de Infraestructuras. Jeff tiene una experiencia y unas cualidades que hacen de él el hombre idóneo para el cargo.

Cal se alegró. Nadie se lo merecía más que su amigo. Todos aplaudieron la decisión, pero él más que nadie.

–El segundo ascenso no creo que sea una sorpresa para nuestro amigo Cal Hollis –continuó diciendo Vance–. Ayer por la tarde, después de regresar de su viaje, le pedí que dejara libre su cabaña de Wawona para que pudiera trasladarse allí otro ranger –Cal escuchaba atentamente sin poder dar crédito a las palabras del jefe–. Durante los últimos siete años, Cal ha sido el ayudante de Paul Thomas. Ahora que Paul se ha retirado, la encomiable tarea de velar por nuestra flora y fauna debe recaer en Calvin Hollis. No puedo pensar en nadie más cualificado que él para desempeñar este cargo de biólogo jefe del parque –todos aplaudieron efusivamente.

»Sólo me queda felicitar a nuestros dos compañeros y ahora jefes. Ha sido un privilegio para mí trabajar con vosotros y espero que esta colaboración se mantenga en el futuro, ahora desde vuestros puestos de mayor responsabilidad. Bienvenidos a vuestro nuevo destino en las oficinas centrales del parque. La gente como vosotros constituye el activo más importante de Yosemite Valley.

Era un verdadero milagro, pensó Cal, que ese ascenso le hubiera llegado justo después de haber tomado aquella decisión tan difícil de quedarse en el parque. Amaba a su familia, pero llevaba en la sangre ser un ranger.

–Dejad los discursos para la cena que celebraremos en su honor. Tendrá lugar el sábado veintiocho, en el hotel Ahwahnee. Tenemos que dar tiempo a Cal y Jeff para que asimilen las responsabilidades y quebraderos de cabeza que acaban de heredar –añadió Vance con una sonrisa–. Cuando demos cuenta del desayuno que nuestra dulce Beth nos ha preparado, el ranger Jarvis os ayudará a instalaros en vuestros nuevos despachos. Podéis tomaros el día libre para reorganizar vuestras cosas.

No había nadie como Vance. Siempre iba derecho al grano, sin andarse con rodeos. Cal le estimaba mucho y le tenía como el jefe perfecto.

Todos se acercaron a la mesa donde Beth había dejado las bandejas con el café y los donuts. Chase, como ayudante del jefe, le entregó a Cal un par de llaves.

–La que tiene el número quince es la de tu nueva casa, la otra es la de tu despacho. A Jeff ya le he dado las suyas. Vamos a ser todos vecinos –dijo Chase muy sonriente–. Y te lo advierto desde ahora, ranger Thompson: nuestras esposas están dispuestas a hacer todo lo posible para que dejes tu soltería.

–El caso es que yo no estoy muy por la labor –replicó Jeff con una leve sonrisa.

–Pues díselo a ellas –le respondió Chase, mirando a Cal con un gesto de complicidad–. Uno nunca sabe lo que el destino puede depararle.

Cal vio a Chase Jarvis saliendo de la sala.

Sí, en su caso, era verdad. Había sufrido de amnesia y cuando se había recuperado años después, estaba unido con Annie, la mujer a la que siempre había amado. Tenían una hija, Roberta, y veía la vida de color de rosa.

La situación de Cal era diferente. Se sentía feliz de trasladarse a su nueva vivienda. Había pasado el último año compartiendo la pequeña cabaña de Wawona con otro ranger y deseaba olvidar los recuerdos amargos que le traía aquel lugar. Era donde había vivido con su esposa Leeann aquellas dos únicas semanas de su matrimonio.

Gracias a su ascenso, podría llevar a cabo algunos de los proyectos que tenía planeados. Miró a su alrededor. La sala estaba casi vacía. Sólo quedaban Jeff y él. Todos habían vuelto a sus trabajos.

–¿Tienes la camioneta fuera? –preguntó Cal.

Jeff negó con la cabeza.

–Llegué temprano para recoger las llaves y me volví con ella a casa. Ahora tenemos garaje, ¿sabes? Aún no he descargado mis cosas.

–Yo tampoco –replicó Cal–. Pero tengo mi camioneta ahí fuera. Te llevaré a casa y te ayudaré con tus cosas.

–Tengo que pasar antes por mi nuevo despacho. Me dejé allí el chubasquero.

Cal recogió el sombrero de la mesa y siguió a su amigo por el vestíbulo. Giraron a la izquierda y avanzaron por un pasillo hasta detenerse en la segunda puerta que había a la derecha. Cuando Jeff la abrió, chasqueó la lengua en señal de disgusto antes de ponerse el chubasquero y el sombrero.

–No te preocupes, ya has oído al jefe: tendrás muy pronto en la puerta un letrero con tu nombre.

El despacho de Cal estaba en el otro extremo del pasillo. Paul Thomas había hablado con él desde allí infinidad de veces durante aquellos años. No tenía ninguna prisa por verlo.