Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Fachliteratur

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

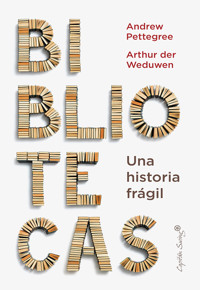

Una fascinante exploración de la historia de las bibliotecas y de las personas que las construyeron, desde el mundo antiguo hasta la era digital. Famosas en todo el mundo conocido, celosamente guardadas por coleccionistas privados, construidas a lo largo de siglos, destruidas en un solo día, ornamentadas con pan de oro y frescos, o llenas de sacos de judías y dibujos infantiles: la historia de las bibliotecas es rica, variada y está repleta de incidentes. Los historiadores Andrew Pettegree y Arthur der Weduwen nos presentan a los anticuarios y filántropos que dieron forma a las grandes colecciones del mundo, trazan el ascenso y la caída de las modas literarias y revelan los delitos y faltas cometidos en la búsqueda de manuscritos singulares. Al hacerlo, revelan que, si bien las colecciones en sí son frágiles y a menudo se arruinan en pocas décadas, la idea de la biblioteca ha sido notablemente resistente, ya que cada generación crea —y rehace— de nuevo la institución. Bellamente escrito y profundamente investigado, Bibliotecas es una lectura esencial para amantes de los libros, coleccionistas y, en general, cualquiera que alguna vez se haya perdido felizmente entre librerías.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 962

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Prólogo

Catalogar las ruinas

Para el erudito neerlandés Hugo Blocio, su nombramiento en 1575 como bibliotecario de Maximiliano II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, debía ser el cenit de su carrera profesional. Sin embargo, cuando Blocio llegó a Viena para asumir sus nuevas responsabilidades, la escena con la que se encontró fue de devastación. «Qué descuidado y desolador parecía todo», escribió lastimeramente:

Había moho y podredumbre por todas partes, restos de polillas y de piojos de los libros, y una gruesa capa de telarañas. Las ventanas llevaban meses sin abrirse y ni un rayo de sol se había filtrado a través de ellas para iluminar los desafortunados libros, que se deshacían poco a poco, y cuando se abrían, qué nube de aire nocivo se levantaba.[1]

Se trataba de la biblioteca imperial, la Hofbibliothek, una colección de 7.379 ejemplares (la primera tarea de Blocio fue redactar un catálogo), y no estaba ubicada en el palacio imperial, sino en la primera planta de un convento franciscano, un lugar donde guardar una colección huérfana que a todas luces no desempeñaba ningún papel en la actividad cultural del emperador.

Cuando Blocio llegó a Viena había transcurrido más de un siglo desde la invención de la imprenta, una maravilla tecnológica que pondría al alcance de muchos miles de ciudadanos europeos el placer de la posesión de libros. Sin embargo, en pleno florecimiento de la cultura literaria, una de las principales bibliotecas de Europa se había convertido en un polvoriento mausoleo. Y no era un ejemplo aislado. La afamada biblioteca de Matías Corvino, rey de Hungría, prodigio de la primera era del coleccionismo de libros, estaba completamente destruida; en Florencia, los excepcionales y valiosos libros de Cosme de Médici habían terminado siendo absorbidos por otras colecciones. La espectacular biblioteca de Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, pretendía rivalizar con la legendaria Biblioteca de Alejandría, pero también había quedado en gran medida dispersa, víctima de los estragos del tiempo, la censura de la Inquisición y las apropiaciones del rey de España.

La biblioteca de Federico da Montefeltro, duque de Urbino, un coleccionista tan destacado que se decía que no permitía que ningún libro impreso contaminara sus maravillosos manuscritos, también cayó en el abandono. Cuando el famoso experto bibliotecario Gabriel Naudé la visitó en la década de 1630, vio la biblioteca del duque de Urbino «en un estado tan deplorable que los lectores se desesperan cuando intentan encontrar algo». Naudé, un joven con una popularidad en auge, era autor de una de las primeras guías para coleccionistas de libros, destinada a una clientela de élite que pudiera ofrecerle un cómodo puesto al cargo de su biblioteca (y así sucedió).[2] Lo que Naudé no abordó en sus textos fue la incómoda verdad que el paso de los siglos impone a las bibliotecas: ninguna sociedad se ha mostrado nunca satisfecha con las colecciones heredadas de las generaciones anteriores. Lo que con frecuencia veremos en este libro no es tanto la aparente destrucción gratuita de hermosos artefactos, tan lamentada en anteriores estudios de la historia de las bibliotecas, sino abandono y desprecio, pues los libros y las colecciones que representan los valores y los intereses de una generación a menudo no interpelan a la siguiente. El destino de muchas bibliotecas fue el lento deterioro en desvanes y edificios en ruinas, aunque esta situación solo fuera el preludio de su renovación y renacimiento en los lugares más inesperados.

Si dejamos a Naudé rebuscando entre las marchitas glorias italianas y avanzamos cuatrocientos años, nos encontramos con que las bibliotecas siguen atravesando una crisis existencial que cuestiona su relevancia, si bien ahora una colección de siete mil ejemplares es un logro menos destacable. En nuestros días, las bibliotecas públicas afrontan la reducción de sus presupuestos y el coste cada vez mayor del mantenimiento de edificios antiguos y deteriorados, así como la exigencia de nuevos servicios y un interés decreciente por sus colecciones históricas. En nuestras investigaciones para documentar este libro fuimos testigos de primera mano de la lucha por la Biblioteca Pública Durning, en el barrio londinense de Kennington, que las autoridades locales pretendían convertir en un recurso comunitario (eufemismo gubernamental que significa retirarle la financiación y permitir que lo gestionen voluntarios). Los responsables políticos se toparon con la decidida resistencia de un grupo de vecinos que peleaba por mantenerla abierta. ¿Representa su lucha un altruismo cívico que deberíamos aplaudir o la nostalgia por un mundo que ha desaparecido y nunca regresará? Las clases educadas y acaudaladas de nuestra comunidad dan por sentado que la financiación pública de las artes y el patrocinio de la lectura recreativa forman parte de las funciones esenciales de un Estado. Sin embargo, las bibliotecas públicas —entendidas como colecciones con recursos económicos propios y disponibles de manera gratuita para quien quiera utilizarlas— solo existen desde mediados del siglo XIX, una mera fracción de la historia de las bibliotecas en su conjunto. Si alguna lección puede extraerse de los siglos recorridos por las bibliotecas, es que solo sobreviven mientras resultan útiles.

En otras palabras: las bibliotecas necesitan adaptarse para sobrevivir, como siempre han hecho, una hazaña que ha cosechado el mayor de los éxitos en los últimos años en Francia, con su red de médiathèques, si bien con una inmensa aportación de fondos públicos. Las bibliotecas universitarias, atendiendo a las exigencias de los estudiantes, son ahora en la misma medida centros sociales y lugares de trabajo, y el silencio catedralicio que las caracterizaba es algo del pasado. En este sentido, las bibliotecas recuerdan hoy a un modelo previo, pionero en el Renacimiento, en el que eran a menudo espacios sociales animados en los que los libros competían por la atención con pinturas, esculturas, monedas y curiosidades.

Esta historia de las bibliotecas no presenta un relato de cómodo progreso a lo largo de los siglos, tampoco un prolongado lamento por las bibliotecas perdidas: la norma histórica resulta ser un ciclo repetido de creación y dispersión, de decadencia y reconstrucción. Incluso cuando se consideran valiosas, las colecciones requieren una evaluación continua y a menudo dolorosas decisiones sobre lo que continúa teniendo valor y lo que debe ser descartado. Las bibliotecas han florecido con mucha frecuencia en manos de su primer propietario y luego han decaído: la humedad, el polvo, las polillas y los piojos de los libros hacen mucho más daño a lo largo de los años que la destrucción deliberada de colecciones. Sin embargo, si bien el crecimiento y el declive son parte integral del ciclo, también lo es la recuperación. En 1556, la Universidad de Oxford, desposeída de su colección de libros, vendió los muebles de la biblioteca. Cincuenta años más tarde, sir Thomas Bodley estableció la que sería la mayor biblioteca universitaria de los siguientes tres siglos. El fuego ha devorado las bibliotecas con insistente frecuencia, pero después se han vuelto a formar colecciones, un proceso más fácil conforme avanzaban las generaciones, dado que el número de libros disponibles en el mercado se multiplicaba.

Esta es una historia, pues, con muchos giros inesperados. Lo que supone una biblioteca es, en gran medida, algo que toda generación ha de decidir de nuevo. Algunas de las que abordamos en estas páginas son colecciones personales, mundanas, que reflejan el gusto concreto de un individuo, mientras que otras son el resultado de enormes esfuerzos, fundadas como monumentos al orgullo nacional o incluso guiadas por la idea alejandrina de reunir el conocimiento humano en su conjunto. Algunas tenían su hogar en palacios profusamente decorados, mientras que otras, como la de Erasmo, no tenían residencia propia y se trasladaban de una casa a otra siguiendo los pasos de su itinerante propietario. Al igual que los propios libros han seguido caminos inesperados, saltando de colección en colección a causa de guerras, levantamientos sociales o bibliófilos con las manos muy largas, la evolución de las bibliotecas es todo menos lineal.

Libros en movimiento

Tras el esplendor de la gran Biblioteca de Alejandría, inspiración para todas las generaciones posteriores de coleccionistas, la escasa contribución del Imperio romano a la historia de las bibliotecas resulta en cierto modo sorprendente. Es como si este pueblo militar comprendiera el propósito de un acueducto, pero no entendiera del todo el objetivo de una biblioteca. Muchas grandes bibliotecas romanas llegaron en el equipaje de los conquistadores: la gran biblioteca del filósofo griego Aristóteles llegó a Roma de este modo. En esta violenta aproximación a la propiedad intelectual los romanos encontrarían muchos imitadores. En la primera década del siglo XIX, Napoleón utilizó a un escritor, Stendhal, para seleccionar en las bibliotecas de Italia y Alemania los ejemplares que pasarían a formar parte de la Biblioteca Nacional de Francia.[3] Con dos siglos de antelación, en la guerra de los Treinta Años, los suecos habían diseñado un eficiente proceso burocrático para apropiarse de las bibliotecas de las ciudades alemanas conquistadas. Trasladados a Suecia, muchos de los libros aún se encuentran en la biblioteca universitaria de Upsala; la Biblioteca Nacional de Francia, por el contrario, se vio obligada en el Congreso de Viena a repatriar los trofeos de guerra de Napoleón, lo que provocó no poca indignación, habida cuenta de lo gastado en reencuadernar los libros.[4]

El legado más relevante de Roma, cuyas bibliotecas no sobrevivieron en ningún caso a la caída del imperio occidental, fue la transición gradual de los rollos de papiro a los libros de pergamino como medio de almacenamiento. El pergamino, hecho a partir de pieles animales, era una superficie mucho más resistente, y sobre este material sobrevivió el saber de Roma el siguiente milenio en los monasterios del Occidente cristiano. Este milenio de supremacía del libro manuscrito nos ofrece algunos de los productos más hermosos de la cultura medieval: en la actualidad, estos manuscritos son la posesión más preciada de las bibliotecas en las que han encontrado su hogar definitivo.[5] Llegado el siglo XIV, el trabajo de los copistas e iluminadores monásticos se vio cada vez más reforzado por un mercado secular de libros bellos, que se convirtieron en otro medio por el que los líderes de la sociedad europea podían mostrar su sofisticación cultural.

Los califas de Bagdad, Damasco, Córdoba y El Cairo también reunieron bibliotecas, famosas en todo el mundo islámico por su envergadura. Atrajeron a los mejores calígrafos para incrementar estas colecciones y sedujeron a los eruditos para que las visitaran, enriqueciendo las cortes con su talento retórico. En Persia, India y China, el coleccionismo de delicados manuscritos —embellecidos con elegantes decoraciones, suntuosos colores y una caligrafía magnífica— era pasatiempo predilecto de príncipes y emperadores.

De este modo, cuando a mediados del siglo XV Johannes Gutenbergy otros artesanos empezaron a experimentar con un procedimiento mecánico con el que producir el cada vez mayor número de libros requeridos por las iglesias, los estudiosos y los coleccionistas entendidos, era mucho lo que tenían por delante para superar a los manuscritos. Los libros impresos de Gutenberg asombraron a la primera generación de lectores por su complejidad tecnológica, pero pronto fue evidente que resultaría difícil convencer a los coleccionistas asentados de que unos textos monótonos en blanco y negro eran sustitutos adecuados para sus manuscritos bellamente iluminados. Tampoco estaba muy claro cómo podían llegar estos miles de textos impresos a un mercado fraccionado y repartido por toda Europa, circunstancia que provocó más de un quebradero de cabeza a los primeros inversores en la nueva tecnología. Sin embargo, una vez que estos problemas iniciales quedaron resueltos, los libros impresos ofrecieron la posibilidad de reunir una biblioteca a un número cada vez mayor de clientes potenciales (si bien limitaban el atractivo del coleccionismo como vanagloria aristocrática).

La imprenta también supuso una bifurcación histórica en otro sentido, pues las vibrantes culturas manuscritas de África, Oriente Medio y Asia Oriental no siguieron a Europa en la adopción de la producción en masa de textos impresos. En gran parte, el Imperio otomano renunció por completo a la imprenta. El desdichado veneciano que se presentó en la Sublime Puerta con la primera copia impresa del Corán fue condenado por blasfemia. China, a pesar de sus destacables experimentos tempranos con la xilografía, no adoptó los tipos de metal, principalmente por motivos técnicos. Estas culturas se mantuvieron por lo general fieles a la impresión mediante planchas grabadas o a la producción manuscrita de libros, pero compartieron con Occidente otro extraordinario regalo: el papel. Fabricado a partir de harapos, el papel era un medio mucho más barato que el pergamino y se adaptaba a las mil maravillas a una asociación con la imprenta. No obstante, sin las posibilidades multiplicadoras de la imprenta, el coleccionismo de libros fuera de Europa y de las colonias europeas siguió siendo fundamentalmente un privilegio de las élites. Durante los siguientes tres siglos, la ingente proliferación de bibliotecas, públicas y privadas, que atendían a círculos siempre crecientes de lectores, continuó siendo principalmente un fenómeno propio de Europa y de su diáspora mundial.

Este crecimiento en la posesión de libros se vio impulsado por un continuo avance de la alfabetización. Inicialmente, la lectoescritura respondía en gran medida a una necesidad profesional, evidente entre quienes la requerían por su trabajo: comerciantes, escribanos, abogados, funcionarios, médicos y clérigos. La imprenta ofrecía a estas clases profesionales emergentes y con aspiraciones la oportunidad de poseer y coleccionar libros. Pronto acumularían bibliotecas de un tamaño (varios cientos de ejemplares) que en la era de los manuscritos solo habrían estado al alcance de los situados en la cumbre de la sociedad. Esta democratización del lujo, que amplió la disponibilidad de lo que antes era escaso y valioso, es un fenómeno recurrente en todas las épocas de la historia humana, pero ha conllevado con frecuencia dolorosas consecuencias para el coleccionismo de libros. Un aristócrata difícilmente podía esperar la misma recepción de su colección de trescientos textos cuando el comerciante local de telas tenía otros tantos: mejor comprar una escultura, una pintura o un león. El emperador Maximiliano II envió sus libros al desván porque ya no formaban parte del repertorio de la ostentación.

Imprenta y poder

El resentimiento por esta democratización del lujo y la intrusión de coleccionistas plebeyos en el refinado mundo de los libros se prolongó durante cerca de tres siglos. El deseo de acumular conocimiento competía con el de controlar el acceso al mismo o el de utilizarlo para «mejorar» de algún modo a los lectores. El fenómeno se manifiesta de manera más evidente en el rechazo de los gustos de estos nuevos lectores: desde la guerra del siglo XVI contra la ficción de caballerías, pasando por la crítica a la novela, hasta la desaprobación de los gustos lectores femeninos y, particularmente, de las escritoras. El inmenso trabajo de sir Thomas Bodley en la refundación de la biblioteca de la Universidad de Oxford es merecidamente celebrado, pero Bodley se mostraba inflexible: no toleraría en la colección «libros vanos y escoria» (se refería a libros escritos en inglés y no en latín). La Universidad de Oxford recibió, en una donación, una copia de la primera edición de las obras teatrales de Shakespeare, conocida como First Folio, pero la vendió unas décadas más tarde. En 1905 se adquirió una copia para la universidad —con un desorbitado coste para el erario— para evitar que cayera en manos del coleccionista estadounidense Henry Folger.[6]

Con cada nuevo siglo, nuevos lectores adquirían la posibilidad de poseer libros, y las mismas batallas volvían a librarse una vez más, situando el libro como espacio político. ¿Debían los lectores de las nuevas bibliotecas públicas decimonónicas tener los libros que deseaban o los que harían de ellos personas mejores y más cultas? Este furioso debate aún resonaba con fuerza bien entrado el siglo XX: en los listados de textos «recomendados» destinados a las bibliotecas públicas de Estados Unidos; en los prejuicios contra la ficción en general, tolerada únicamente con la esperanza de que guiara a los lectores a una literatura más exigente (algo que no sucedió), y en la anatematización de determinados géneros como la novela romántica. En la primera mitad del siglo XX, la biblioteca circulante Boots Booklovers Library ofrecía en la Inglaterra de provincias un refugio para mujeres respetables que buscaban este tipo de placeres culpables. Incluso en fechas tan tardías como 1969, el exdirector del servicio de bibliotecas del municipio londinense de Haringey escribía pesaroso: «No hay nada más letal para un servicio de bibliotecas públicas que transigir con el gusto por la ficción “ligera”».[7]

En el siglo XV, la hostilidad por la depreciación de lo que había sido anteriormente una divisa de la élite —los libros— complicó en gran medida la historia de las bibliotecas. La primera consecuencia de la retirada temporal de reyes y príncipes en el proceso de desarrollo de las bibliotecas fueron décadas de tribulaciones para las colecciones institucionales. Las primeras grandes bibliotecas institucionales, como la Biblioteca Ambrosiana de Milán, tenían a menudo su base en la donación de un eminente coleccionista privado o, en el caso de las bibliotecas universitarias, en la acumulación de múltiples donaciones menores. Apenas ninguna biblioteca institucional disponía, con antelación al siglo XIX, de presupuesto para la adquisición de nuevos libros, por lo que las donaciones eran esenciales para su crecimiento (a pesar de que esto significara recibir múltiples copias de los mismos textos académicos manoseados).

El destino de estas colecciones demuestra que la historia de las bibliotecas no es un devenir de imparable avance. En los dos siglos posteriores a la invención de la imprenta, las colecciones institucionales entraron en su mayoría en declive. En las universidades, el rechazo de los programas de estudios medievales hizo superfluos gran parte de sus fondos. Los conflictos derivados de la Reforma y la división de las bibliotecas europeas en dos bloques enfrentados, protestante y católico, conllevaron una penosa revisión de los textos existentes en busca de contenido herético. El cierre completo de las bibliotecas universitarias inglesas fue drástico e inusual; en otros lugares, las bibliotecas institucionales simplemente se fueron marchitando. En Copenhague, la biblioteca universitaria poseía en 1603 la insignificante cifra de setecientos ejemplares, y, con la excepción de Leiden, ninguna de las nuevas bibliotecas neerlandesas disfrutaba de mejor suerte. No era extraño que los profesores acumularan colecciones personales de un tamaño tres o cuatro veces superior al de la biblioteca de la universidad, un intercambio de posiciones inconcebible en nuestros días.[8]

La historia de las bibliotecas, de hecho, la impulsaron durante gran parte de los siglos XVI y XVII las colecciones personales. Los libros se hicieron al mismo tiempo más asequibles y más necesarios para la vida profesional de abogados, médicos y ministros de la Iglesia. A mediados del siglo XVII eran muchos los que podían presumir de una colección que superara el millar de ejemplares. Al contrario que los voraces cazadores renacentistas de libros de la era de los manuscritos, que ejercían su profesión en remotos monasterios y hogares religiosos, para estos hombres los libros eran relativamente fáciles de conseguir. Su correspondencia está plagada de conversaciones sobre libros: préstamos de libros de aquí para allá, intercambios de noticias sobre nuevos títulos, distribución de sus propias publicaciones (muchos coleccionistas eran a su vez autores) o recomendaciones de libros escritos por amigos. Era esta una época en la que los libros se valoraban no solo por el conocimiento que contenían, sino también como producto: innovaciones en el mercado como las subastas de libros suponían que los coleccionistas podían seguir comprando con la tranquilidad de que a su muerte sus familias obtendrían por su venta algo cercano al valor real de la colección. El resultado fue un círculo virtuoso en el que los coleccionistas podían satisfacer su pasión al tiempo que acumulaban algo que podía considerarse una herencia planificada.

Las historias de las bibliotecas se han centrado hasta el momento de un modo desproporcionado en las grandes bibliotecas del planeta, especialmente en aquellas que han sobrevivido a los estragos del tiempo y perviven al paso de los siglos. Los motivos son comprensibles: son la megafauna carismática del orbe de las bibliotecas, a menudo acogidas en edificios imponentes o históricos. ¿Quién puede resistirse a un ejemplo del Barroco austriaco dieciochesco, catedral por excelencia del conocimiento? Sin embargo, estos no eran tanto templos del aprendizaje como edificios creados a modo de declaración de intenciones, ya fuera del orgullo y los valores cívicos de una nueva élite (las bibliotecas públicas de Boston o de Nueva York) o del fervor evangélico de una fe misionera (las bibliotecas jesuitas de los siglos XVII y XVIII). Otras bibliotecas conmemoran el éxito del valido del rey por encima de sus iguales (la Biblioteca Mazarina de París) o la imposición de la cultura occidental en el entorno no europeo (la Biblioteca Imperial de Calcuta, actual Biblioteca Nacional de la India).

He aquí la biblioteca como símbolo de poder: una declaración de lo que representa una nación o una clase gobernante. Inevitablemente, ante los desafíos a este poder, estos edificios monumentales se convierten en objetivo de la insurgencia cultural o intelectual. En la guerra de los campesinos alemanes de 1524 y 1525, las desbocadas huestes hicieron de las bibliotecas monásticas un objetivo deliberado, símbolo de su odio hacia los terratenientes clericales, que parecían mostrar más devoción por sus tesoros y sus ingresos que por los seres humanos de los que extraían trabajo y dolorosas rentas. Cuatrocientos años más tarde, en las guerras del siglo XX y posteriores, las bibliotecas siguen siendo vulnerables por su capital cultural. En Sri Lanka, la biblioteca pública de Jafna llegó a ser una de las mayores de Asia y el principal depósito de registros escritos de la cultura tamil. La noche del 31 de mayo de 1981, el edificio fue pasto de las llamas provocadas por una turba cingalesa, en el que es uno de los principales ejemplos de biblioclastia del siglo XX.[9] Un drama igualmente deprimente tuvo lugar en Sarajevo en 1992, cuando la Biblioteca Nacional de Bosnia fue el objetivo deliberado de la milicia serbia que atacó la ciudad. La colección completa, compuesta por 1,5 millones de libros y manuscritos, fue devorada por las llamas en el infierno resultante.

Los peligros de la modernidad

Entre los años 1800 y 1914, la población de Europa pasó de 180 a 460 millones de personas. En Estados Unidos, la progresión fue incluso más espectacular: de 5 a 106 millones. Gran parte de este crecimiento poblacional vino alimentado por la inmigración, que ofrecía mano de obra para la nueva economía industrial. Integrar a estos nuevos ciudadanos en el tejido social requería, por encima de todo, un gigantesco desarrollo de las prestaciones educativas. Esta necesidad estimuló un impulso coordinado hacia la educación obligatoria, al menos en los primeros años de aprendizaje. A principios del siglo XX, las sociedades occidentales se aproximaban a la alfabetización universal tanto de hombres como de mujeres. Esta circunstancia favoreció un ímpetu paralelo en pro de una idea radical: una red de bibliotecas públicas, gratuitas para todos, que atendiera a las necesidades lectoras de la amplia masa de la población.

Para llevar a cabo esta audaz idea fue preciso mucho tiempo. En Estados Unidos, los densamente colonizados estados de Nueva Inglaterra lideraron la marcha. En Gran Bretaña, el momento crítico fue la aprobación en 1850 de la Ley de Bibliotecas Públicas (Public Libraries Act), que atribuía poderes a las autoridades locales para la fundación de bibliotecas en su localidad o distrito. El impacto fue, a juzgar por los datos, impresionante. En 1914 había más de cinco mil organismos responsables de bibliotecas en Gran Bretaña creados en virtud de la ley de 1850, que hacían circular entre treinta y cuarenta millones de libros al año. En 1903, Estados Unidos presumía de al menos 4.500 bibliotecas públicas, con una reserva total de libros de unos 55 millones de ejemplares. El crecimiento continuaría: en 1933, Alemania disponía de más de 9.000 bibliotecas públicas, mientras que la suma de los fondos bibliotecarios superaba ya en Estados Unidos los 140 millones de libros.[10]

Detrás de estas impresionantes estadísticas encontramos una lucha más compleja de lo que esta trayectoria creciente podría sugerir. En la sociedad industrial del siglo XIX, donde todavía muchas personas sufrían pobreza, habitaban en infraviviendas y trabajaban en condiciones atroces, no todo el mundo consideraba que las bibliotecas debieran ser el destino prioritario de los fondos públicos. En Gran Bretaña, donde la fundación de una biblioteca local requería la aprobación de impuestos, la demanda fue inicialmente escasa. Asimismo, cuando se proponía una tasa para la biblioteca, una campaña hostil, a menudo financiada por el poderoso gremio cervecero, podía asegurar que no se aprobara. De no ser por el impulso que llevó a cabo en ambas orillas del Atlántico el magnate del acero estadounidense de origen escocés Andrew Carnegie, el crecimiento de esta red de bibliotecas habría sido mucho más lento. Sobre estas pasiones y obsesiones individuales, así como sobre los grandes cambios planetarios, giran los goznes de la historia de las bibliotecas.

La población estaba sin duda orgullosa de sus nuevas bibliotecas, a menudo favorecidas con una ubicación inmejorable en el centro de la ciudad. Sin embargo, una vez se cortaban las cintas y dejaban de sonar los acordes de la banda en la ceremonia de inauguración, aún había que abordar cuestiones de gran seriedad: ¿a quién se pretendía que atendiera la biblioteca?, ¿debería admitirse la entrada de niños?, ¿y qué pasaba con aquellos que consideraban la biblioteca fundamentalmente un lugar caliente en el que refugiarse mientras hojeaban un periódico? La cuestión era todavía más compleja por el hecho de que ni Andrew Carnegie, cuya fortuna financió parte de las bibliotecas municipales de Estados Unidos y del Reino Unido, ni la ley británica de 1850 contemplaban dotaciones económicas para la compra de libros. Estas decisiones quedaban en manos de las comisiones gestoras de las bibliotecas, habitualmente dominadas por los mismos venerables personajes locales que habían conformado anteriormente las bibliotecas por suscripción, entidades mucho más exclusivas.

Las decisiones que estos custodios tomaban con respecto al acceso y a los fondos de la biblioteca dieron pie a una nueva serie de guerras culturales. Las revoluciones tecnológicas de la industria impresora del siglo XIX habían ampliado enormemente el abanico de materiales de lectura que podía llegar a manos de los lectores neófitos. Los editores desarrollaron de inmediato una literatura dirigida específicamente a este nuevo mercado de recién alfabetizados: libros destinados no a perfeccionar ni a educar, sino a entretener. Pero si estas historias de aventuras, sangre y delincuencia, con escasas pretensiones literarias, provocaron espanto en el mercado tradicional del libro, los editores solo podían culparse a sí mismos. La buena relación que mantenían con las bibliotecas circulantes comerciales, especialmente con el imperio bibliotecario de Charles Edward Mudie, había mantenido el precio de los libros nuevos innecesariamente alto, lo que excluía de la última ficción literaria a quien no perteneciera a las prósperas clases medias.

La mofa de los gustos lectores plebeyos ha sido un elemento omnipresente en la historia de las bibliotecas. Al igual que en «Tales of Wonder!» (1802), de James Gillray, el objeto de estas burlas era con frecuencia las preferencias lectoras de las mujeres y su inclinación por la ficción ligera, que pocos bibliotecarios se tomaban en serio antes del siglo XX. (Biblioteca del Congreso de Estados Unidos: LC-USZ62-139066).

Para los bibliotecarios y quienes poblaban los puestos superiores del escalafón literario, las novelitas baratas dirigidas a las clases trabajadoras eran dignas del cubo de la basura, si bien resultaba difícil establecer con precisión qué incluir en ese cubo. Los relatos sobre los bajos fondos del submundo eran obviamente perniciosos, pero las novelas detectivescas de suspense se estaban convirtiendo rápidamente en una de las joyas de la ficción del siglo XX. Los líderes del gremio hacían cuanto podían para orientar a los bibliotecarios en estas aguas turbulentas publicando listados regulares de títulos aceptados. A menudo el paso del tiempo canonizaba una obra como La roja insignia del valor, de Stephen Crane, considerada demasiado peligrosa en el momento de su publicación. Quedaba en manos del personal que ocupaba el mostrador de las bibliotecas responder a peliagudas preguntas sobre la ausencia de un título requerido.

Los críticos del nuevo público lector recibieron un inesperado apoyo de buena parte de la élite literaria del siglo XX. Aldous Huxley, George Moore y D. H. Lawrence deploraban las preferencias lectoras de la plebe. En particular, D. H. Lawrence (que había leído demasiado a Nietzsche) era, como T. S. Eliot, enemigo de la educación de las masas: «Cerremos de inmediato todas las escuelas […]. La gran masa de la humanidad no debería aprender nunca a leer y escribir».[11] Irónicamente, Lawrence se topó por primera vez con Nietzsche en la biblioteca pública de Croydon, una de las muchas instituciones impulsadas por el deseo de poner los frutos del conocimiento a disposición de la masa de lectores.

Este desprecio por los nuevos lectores no hacía justicia a la seriedad del compromiso con la literatura de al menos una parte de este nuevo público. Cuando el periodista e investigador social Henry Mayhew analizó los puestos de libros del Londres de mediados del siglo XIX, descubrió que los obreros eran clientes habituales. Sus preferencias se inclinaban fundamentalmente por los clásicos establecidos del canon literario inglés: las novelas de Oliver Goldsmith, Henry Fielding y Walter Scott; por supuesto Shakespeare; los poemas de Alexander Pope, Robert Burns y Lord Byron.[12] Dickens hizo una fortuna al comprender las características de este mercado en expansión y, en su debido momento, los editores hicieron caja vendiendo a un chelín toda una serie de reimpresiones de obras de dominio público.

De lo que carecían estos lectores no era de ambición ni de intelecto, sino de tiempo. Esta circunstancia ayuda a entender por qué la legislación decimonónica que redujo las jornadas laborales contribuyó a impulsar el movimiento de las bibliotecas y por qué estas se vieron también más frecuentadas en tiempos de guerra y de crisis económica. Las guerras imposibilitaban otras posibilidades de ocio, fomentando un incremento de la demanda de libros, tanto por parte de las tropas desplegadas en el campo de batalla como en el frente interno. Si bien las bibliotecas se vieron con demasiada frecuencia en la primera línea de las industrializadas guerras del siglo XX, la guerra contribuyó en gran medida a inculcar el hábito de la lectura: la materia prima sin la que las bibliotecas no pueden sobrevivir.

La historia de las bibliotecas ha resultado ser una historia con muchas paradojas de este tipo, con engañosos amaneceres y una esforzada lucha por cultivar un público lector. En la actualidad hablamos de su mera supervivencia, a pesar de que la desaparición de las bibliotecas se ha predicho casi con tanta frecuencia como la muerte del libro. Sin embargo, cuando en la primavera de 2020 una pandemia mundial obligó a todas las bibliotecas a cerrar sus puertas, la sensación de pérdida fue palpable. No debemos idealizar las bibliotecas, entre otras cosas porque sus propietarios rara vez lo han hecho. Durante gran parte de su larga historia, han sido ante todo un recurso intelectual y un activo financiero. Solo los muy ricos podían permitirse tratar sus bibliotecas como juguetitos relucientes con los que impresionar a sus amigos, a los curiosos y, menos habitualmente, a la posteridad. Los restos físicos de estas bibliotecas de exposición no deberían llevarnos a confundir la impresionante fachada con la sustancia: las innumerables colecciones de libros reunidas en viviendas privadas hicieron tanto por sostener una vibrante cultura del libro como las bibliotecas institucionales. Es probable que eso, como hemos visto repetidamente en tiempos de pérdida y tribulación, siga siendo así. Es también el motivo por el que, en el infinito ciclo que va de la destrucción a la grandeza, las bibliotecas siempre se han recuperado: forma parte de nuestra naturaleza dejar un sello propio en la sociedad. No está en absoluto claro, sin embargo, que lo que preservemos para el futuro vaya a ser valorado del mismo modo por nuestros descendientes.

[1]Anthony Hobson, Great Libraries, Weidenfeld & Nicolson, 1970, p. 143.

[2]Gabriel Naudé, Recomendaciones para formar una biblioteca, KRK, 2008, trad. de Evaristo Álvarez Muñoz.

[3]Véase el capítulo 12.

[4]Kristian Jensen, Revolution and the Antiquarian Book: Reshaping the Past, 1780–1815, Cambridge University Press, 2011.

[5]Para una buena selección, véase: Christopher de Hamel, Grandes manuscritos medievales, Ático de los Libros, 2016, trad. de Claudia Casanova.

[6]Véase el capítulo 14.

[7]W. B. Stevenson, «The Selection of Fiction for Public Libraries», en Raymond Astbury (ed.), The Writer in the Market Place, Clive Bingley, 1969, p. 148.

[8]Andrew Pettegree y Arthur der Weduwen, The Bookshop of the World: Making and Trading Books in the Dutch Golden Age, Yale University Press, 2019, pp. 172-194.

[9]Rebecca Knuth, Burning Books and Leveling Libraries: Extremist Violence and Cultural Destruction, Praeger, 2006, pp. 80-86.

[10]Michael Kevane y William A. Sundstrom, «The Development of Public Libraries in the United States, 1870–1930: A Quantitative Assessment», en Information & Culture: A Journal of History, n.º 49, 2014, pp. 117-144.

[11]John Carey, Los intelectuales y las masas. Orgullo y prejuicio en la intelectualidad literaria, 1880-1939, Siglo XXI, 2009, trad. de José Luis Gil Aristu, pp. 3-23.

[12]Jonathan Rose, «A Conservative Canon: Cultural Lag in British Working-Class Reading Habits», en Libraries & Culture, n.º 33, 1998, pp. 98-104.

01

Un lío de rollos

El 16 de octubre de 2002, un impresionante elenco de mandatarios internacionales se reunió en la ciudad egipcia de Alejandría para la inauguración formal de una de las iniciativas culturales más destacadas de nuestros tiempos: una nueva biblioteca frente al mar que resucitaba una de las maravillas de la Antigüedad. La iniciativa tardó treinta años en llegar a buen término y su génesis se retrotrae a una visita a Egipto de Richard Nixon en 1974, en la que el presidente estadounidense pidió ver el lugar donde estuvo la legendaria Biblioteca de Alejandría. La petición fue motivo de bochorno, pues nadie sabía ubicarla con exactitud: incluso el lugar en el que se levantaba en su momento la antigua biblioteca había desaparecido bajo la arena del tiempo junto con los edificios y su multitud de manuscritos.

Nixon dimitiría dos meses más tarde, pero los académicos egipcios intuyeron una oportunidad. Frustrados por la pérdida de influencia de Alejandría en favor de El Cairo a consecuencia del panarabismo y el anticolonialismo de Gamal Abdel Nasser, vieron la posibilidad de recuperar un icono cultural y, con él, el lugar de Alejandría en el mundo intelectual. El llamamiento a los valores civilizadores universales que encarnaba la biblioteca de la Antigüedad aseguró el influyente apoyo de la Unesco, lo que llevó en 1990 a la firma de la portentosa Declaración de Asuán, mediante la que los Gobiernos de Europa, Estados Unidos y el mundo árabe pactaron construir una nueva biblioteca como monumento a la «cruzada por el conocimiento universal». Arabia Saudí y los países del Golfo Pérsico comprometieron sumas considerables, pero se vieron superados por Sadam Huseín, cuya promesa de veintiún millones de dólares garantizó a Irak el lugar de honor en las ceremonias celebradas en 2002.[13]

Con tanto entusiasmo internacional, parecía casi de mala educación cuestionar la idea de construir una biblioteca en un puerto egipcio en decadencia sin que aparentemente existiera ninguna necesidad para tal infraestructura. Sin duda habría otras formas de gastar un total de 210 millones de dólares para mejorar la vida de los ciudadanos egipcios. En los doce años trascurridos entre la Declaración de Asuán y la gran inauguración de la biblioteca no resultó difícil encontrar detractores de la «nueva pirámide de Mubarak», laboriosamente erigida en una nación con un analfabetismo generalizado y un historial en materia de libertad de expresión que distaba mucho de ser intachable. Gran parte de la ayuda comprometida llegó en forma de donaciones de libros, entre ellos medio millón en francés, muchos de ellos funcionalmente inservibles y que hubo que desechar. La decisión de la Universidad de Alejandría de vender gran parte de su colección propia anticipando la abundancia venidera resultó ser tristemente prematura.

En los veinte años transcurridos desde su apertura, la nueva biblioteca de Alejandría ha tenido que vérselas con un presupuesto para adquisiciones insuficiente, un personal desafecto y acusaciones de corrupción, por no mencionar las turbulencias de la Primavera Árabe y sus consecuencias. Sin embargo, tanto si consideramos la nueva biblioteca de Alejandría como un monumento quijotesco a la tormentosa práctica de la diplomacia cultural internacional o como una celebración visionaria de un experimento único en la historia del conocimiento humano, su existencia subraya sin lugar a dudas el eminente papel de la antigua Biblioteca de Alejandría en la historia de las bibliotecas. En parte fábula y en parte realidad histórica, la Biblioteca de Alejandría ha sido un poderoso símbolo de las aspiraciones intelectuales en toda la historia del coleccionismo de libros. Cuando las bibliotecas de Roma ardieron en el apogeo del Imperio romano, fue a Alejandría adonde envió el emperador Domiciano a sus escribas para producir nuevas copias para su biblioteca. Cuando Hernando Colón decidió, en el siglo XVI, reunir una biblioteca que abarcara todo el conocimiento del mundo, señalo Alejandría como inspiración.[14] Los paladines renacentistas de la erudición evocaban Alejandría con la misma frecuencia que los nuevos barones de la era digital. Los padres de Amazon, Google y Wikipedia pueden todos, en este sentido, reclamar la bandera de Alejandría.

Los cimientos de la civilización occidental deben tanto a la inspiración y a los logros de Grecia y Roma que no es de sorprender que busquemos en ellas modelos de desarrollo de bibliotecas y las raíces de nuestra cultura del coleccionismo. Estas expectativas están, hasta cierto punto, justificadas. Los griegos necesitaban —y concibieron— los medios para registrar los éxitos intelectuales de la época de Aristóteles, y los romanos se apropiaron de este legado cultural con su habitual eficacia implacable. Pero incluso los romanos, con sus recursos en apariencia ilimitados para los grandes diseños de infraestructuras, tuvieron dificultades para resolver los problemas que padecerían las bibliotecas a lo largo de los dos siguientes milenios: el abastecimiento de textos fiables y los principios que debían regir el acceso a ellos; los medios más óptimos para almacenar el conocimiento; y, por encima de todo, cómo conformar colecciones estables que pasaran de generación en generación. Todo esto escapó en cierto modo a los esfuerzos de los más dotados arquitectos de la civilización. Estudiosos posteriores tomarían de Grecia y Roma una idea inspiradora del poder del conocimiento y del potencial de su recopilación. También una lección sobre la facilidad con la que los esfuerzos por llevar a la práctica esta idea pueden acabar en meras cenizas.

¡Admirad Alejandría!

Los griegos no fueron los primeros en crear bibliotecas. Los gobernantes del Imperio asirio de Mesopotamia (en la actual Irak) reunieron considerables cantidades de documentos, todos cuidadosamente grabados con su particular escritura cuneiforme en tablillas de arcilla. Estas tablillas de barro cocido sobreviven extraordinariamente bien, pues son prácticamente inmunes a la humedad y al fuego; sin embargo, son enormemente voluminosas para su almacenamiento y demasiado pesadas para trasladarlas con facilidad. Estas bibliotecas cuneiformes, ubicadas en palacios reales o templos, estaban destinadas exclusivamente a los estudiosos de la corte y a sus regios propietarios. No estaban abiertas al público, como evidencia esta inscripción al final de uno de los textos: «Aquel que es competente (o entendido) debe mostrar esto únicamente a otro que también sea competente, pero no puede mostrarlo al no iniciado».[15] En cualquier caso, en sociedades donde la alfabetización se circunscribía a la clase gobernante, sus funcionarios y sus guías espirituales, pocos habrían aspirado a acceder a estos tempranos monumentos de la cultura escrita.

Algunas de estas bibliotecas de las élites eran de considerable envergadura. Se han excavado colecciones de 700 y 800 ejemplares, y las bibliotecas reales de Nínive almacenaban 35.000 tablillas. Todas estas colecciones fueron destruidas cuando los babilonios conquistaron el Imperio asirio, entre los años 614 y 612 a. C. Las bibliotecas babilonias desaparecieron de manera más gradual al volverse innecesarias debido a la aparición de sistemas de escritura alfabética más funcionales y nuevos soportes más prácticos que las tablillas de arcilla: el pergamino y el papiro. El descubrimiento de la planta de papiro —y su excelencia como medio para la escritura— fue condición esencial para que la emergente cultura griega pasara de la forma oral a la escrita: el papiro crecía abundantemente en el delta del Nilo, y las técnicas destinadas a separar los tallos y volver a tejerlos para fabricar hojas de escritura eran fáciles de dominar. El papiro se convirtió en el soporte de escritura preeminente de la Antigüedad, exportado de Egipto a Grecia y más tarde a Roma, e hizo posible el extraordinario experimento de acumulación del conocimiento que supuso la Biblioteca de Alejandría.

En el siglo IV a. C. Grecia era una sociedad muy alfabetizada, al menos en los niveles de la élite.[16] Un floreciente intercambio comercial de libros aseguraba un acceso bastante sencillo a los hitos de la literatura y a los textos utilizados en las escuelas, así como que aquellos que por su profesión necesitaran libros (en este periodo siempre rollos de papiro) pudieran encontrarlos con suficiente facilidad. Aristófanes se burlaba de Eurípides, al que tildaba de jornalero de las letras que «exprimía [sus obras] de los libros».[17] Ya en el año 338 a. C. Atenas estaba lo bastante preocupada por la pobre calidad de las copias de las obras teatrales en circulación como para establecer un archivo oficial de textos acreditados. El filósofo Aristóteles, que ejerció de tutor de Alejandro Magno y merece reconocimiento por insuflar en el joven un amor similar por el conocimiento y los libros que por las armas, reunió una colección personal de considerable tamaño. Sus libros terminarían llegando a Roma en el año 84 a. C. como parte del botín de la conquista de Atenas llevada a cabo por el general Lucio Cornelio Sila, si bien no antes de que esta extraordinaria biblioteca personal hubiera contribuido a inspirar la organización de la nueva institución de Alejandría.

La fundación de una ciudad griega en la costa norte de Egipto ocupó un lugar central en la idea imperial expansiva de Alejandro Magno, aunque el conquistador no vivió para ver la creación del gran puerto marino ni de su biblioteca. Estos logros corresponderían a los dos primeros reyes ptolemaicos, la dinastía nacida de Ptolomeo I, que se hizo con Egipto cuando el imperio de Alejandro se dividió entre sus principales generales. La Biblioteca de Alejandría era en primer lugar una academia intelectual: la colección de textos, que creció rápidamente, era en esencia el archivo de los investigadores. Los eruditos que aceptaban incorporarse a la comunidad académica de Egipto disfrutaban de beneficios con los que pocos estudiosos podían siquiera soñar: un nombramiento de por vida, un generoso salario, exención de impuestos, y alimentación y alojamiento gratuitos. Entre los atraídos por estas condiciones estuvieron los científicos Euclides, Estrabón y Arquímedes. De estos nombres podemos inferir que los ptolemaicos dotaron sus bibliotecas no solo de los clásicos de la literatura, sino de textos relevantes en los campos de las matemáticas, la geografía, la física y la medicina. El ritmo de las adquisiciones era mareante. Había agentes que viajaban a lo largo y ancho de los territorios griegos adquiriendo libros a una escala industrial. Menos loable es el hecho de que, con el objetivo de copiarlos, los rollos de papiro se retiraran por la fuerza de cualquier barco que entrara en puerto. Los capitanes de muchas de estas embarcaciones se veían obligados a proseguir su viaje antes de que les fueran devueltos los originales.[18]

Nunca sabremos a ciencia cierta cuántos textos se acumularon en esta biblioteca: los expertos han hablado de doscientos mil o incluso de quinientos mil rollos. Sea cual sea la cifra que elijamos, esta era una biblioteca de un tamaño que no volvería a alcanzarse hasta el siglo XIX. Una colección de esta magnitud requería necesariamente una cuidadosa organización. Los rollos se almacenaban en nichos, donde podían apilarse en grupos organizados. El gran tamaño de la colección exigía una catalogación mucho más sistemática, con libros repartidos entre muy numerosas cámaras. Los textos se organizaban alfabéticamente, aunque es de suponer que también por géneros, los mismos principios de clasificación de toda biblioteca institucional posterior. Una característica definitoria de la Biblioteca de Alejandría era el alto nivel de los eruditos contratados como bibliotecarios. Uno de ellos, Calímaco de Cirene, firmó el primer diccionario bibliográfico de autores de la historia. Como tantas otras cosas ligadas a Alejandría, el texto no ha llegado a nuestros días. Los estudiosos de Alejandría también aprovecharon la ventaja de la inevitable presencia de muchos duplicados para intentar fijar ediciones acreditadas de los textos principales, una empresa que sería retomada en el Renacimiento con la exhumación de los textos clásicos de las bibliotecas monásticas.[19] En Alejandría, como también sucedería en el Renacimiento, esta tarea dio a luz inevitablemente a otro género de la crítica: la edición académica comentada.

Cuando Roma se hizo con el liderazgo del mundo antiguo, la academia alejandrina perdió relevancia. Qué fue del contenido de la biblioteca es uno de los grandes misterios en la larga historia de las bibliotecas. En la Vida de César, de Plutarco, la destrucción de la biblioteca se presenta como una trágica consecuencia de la campaña emprendida por Julio César para entregar Egipto a Cleopatra, su amante. Cuando César ordenó la quema de la flota egipcia amarrada en puerto, el fuego se propagó a un almacén cercano al muelle, donde devoró muchos libros. Estos libros probablemente fueran nuevas adquisiciones que esperaban ser catalogadas, no la biblioteca principal: como hemos visto, el emperador Domiciano recurrió a Alejandría para reabastecer las bibliotecas romanas perdidas en el incendio del año 79. Una explicación más plausible contempla la destrucción de la biblioteca en el año 272 como consecuencia de la campaña egipcia del emperador Aureliano, en la que el barrio palatino de Alejandría quedó devastado. La polémica contribución de Edward Gibbon, el incansablemente anticlerical escritor inglés del siglo XVIII, que culpaba de la pérdida de la biblioteca a la campaña contra las obras paganas librada por el emperador cristiano Teodosio en el año 391, puede en gran medida ignorarse; otro tanto sucede con la sugerencia de que los libros fueron destruidos siguiendo órdenes del califa Omar I tras la conquista árabe de Egipto en el siglo VII.[20]

En realidad, ninguna de estas explicaciones tiene por qué ser cierta. El principal inconveniente del papiro, que por lo demás es un medio excelente para almacenar información, es su susceptibilidad a la humedad. Incluso en una colección bien cuidada, es necesario copiar los textos con el paso de una o dos generaciones. El gran tamaño de la Biblioteca de Alejandría suponía un obstáculo para su supervivencia. Como demuestran muchas de las bibliotecas que encontraremos en este libro, la dejadez es un enemigo mucho más poderoso que la guerra o la malicia.

Roma

La contribución de Roma a la fundación de la civilización occidental (carreteras, acueductos, el servicio postal, un sinfín de sistemas administrativos y códigos legales…) es tan profunda que lo natural es esperar también una gran contribución al desarrollo de las bibliotecas institucionales. La realidad, al menos en este aspecto, es que Roma no cumplió con esa expectativa. El gobierno de aquel gran imperio produjo sin duda un enorme volumen de riquezas y exigió un desarrollo considerable en la burocratización de la administración. Un vibrante intercambio comercial de libros facilitó la acumulación de colecciones significativas. Estadistas, escritores y filósofos reunieron grandes bibliotecas, a menudo en cada una de sus múltiples residencias. Pero, aun así, Roma no tenía nada que pudiéramos reconocer como una biblioteca pública.

En Roma, las bibliotecas más visibles y prominentes eran, con mucha diferencia, las fundadas por los emperadores, empezando por Augusto. El primer emperador romano llevó a la práctica la idea concebida inicialmente por Julio César y frustrada por su asesinato de incluir bibliotecas en su plan de «embellecimiento y urbanización» de la ciudad de Roma, sustantivos que dan pistas del verdadero objetivo de estas colecciones. Augusto abrió bibliotecas en el templo de Apolo, dando inicio a una práctica ampliamente imitada de dividir los textos griegos y latinos en colecciones separadas. La mayoría de las bibliotecas imperiales, como las de Augusto, estaban ubicadas en un palacio o en un templo. Rara vez, si es que llegaba a suceder, ocupaban las bibliotecas un edificio propio.

La fundación de este tipo de bibliotecas entusiasmó sumamente a los poetas romanos, que colmaron de elogios a Cayo Asinio Polión, el amigo de Julio César que haría realidad su idea de biblioteca. Según Plinio el Viejo, Asinio Polión fue «el primero que, al fundar la biblioteca, hizo de los genios de la humanidad patrimonio público», expresión de la que se hizo eco Suetonio cuando señaló que la biblioteca estaba «a disposición del público».[21] Tenemos que ser cautos con estas expresiones: los autores romanos, de Cicerón a Plinio, eran casi por definición miembros de la élite, y el público que tenían en mente estaba compuesto por personas como ellos. Cuando Plinio el Joven coronó su carrera pública fundando una biblioteca en su localidad natal de Como, la inauguración no fue acompañada de los juegos festivos y los combates de gladiadores que solían emplearse para atraer a la población local. El discurso de Plinio y su dedicatoria de la biblioteca lo presenció una audiencia mucho más selecta en el edificio del Gobierno municipal. En este caso, la biblioteca era principalmente un monumento a su fundador. El papel de la población local consistía, más que nada, en admirar la biblioteca al pasar por delante y así recordar la brillante carrera de uno de sus conciudadanos más destacados. Como podremos ver, no es una motivación muy diferente de la que movería a muchos y muy generosos filántropos estadounidenses del siglo XIXque brindaron a su localidad natal una biblioteca pública (a menudo adornada con los clásicos pórticos de estilo romano).[22]

Las bibliotecas imperiales fueron, no obstante, importantes instituciones públicas. Servían de espacio de reunión de prominentes ciudadanos que con frecuencia eran agasajados con lecturas poéticas. Gracias a la selección de textos, también desempeñaron un papel importante en el establecimiento de un canon de autores admirados. Los más distinguidos eran en ocasiones celebrados con un busto en la biblioteca; los ignorados se esforzaban por conseguir que sus obras maestras pasaran a formar parte de la colección. Los emperadores tampoco se andaban con miramientos a la hora de intervenir para prohibir la circulación de los textos que desaprobaban o de las obras que consideraban embarazosas desde una perspectiva personal, como hizo Augusto en el caso de tres piezas escritas en su juventud por Julio César, su antecesor en el cargo. En un caso particularmente cruel, el emperador Domiciano ordenó no solo la ejecución del autor y del librero que vendió un texto ofensivo, sino también la crucifixión de los desdichados esclavos que, en su papel de escribas, fueron los responsables de producir las copias.[23]

El número de personas que asistía a las actividades celebradas en las bibliotecas imperiales debía de ser mucho mayor que el del muy reducido círculo que tenía acceso a los textos. Los usuarios activos se limitarían a un pequeño número de funcionarios imperiales, poetas escogidos y miembros de la élite legal y de las clases dirigente. Las bibliotecas, al igual que el acceso a las estancias imperiales, formaban parte importante del mundo de los vínculos políticos, y el ejemplo dado por el emperador fue imitado por estadistas y generales como Sila, que regresó de sus campañas con valiosas colecciones de libros. La gran biblioteca de Lúculo, botín de las guerras mitridáticas, terminó siendo un imán para los eruditos griegos de Roma. Incluso Cicerón, que contaba con significativas colecciones de libros en todas sus residencias, consideraba oportuno consultar en la biblioteca de Lúculo textos que no poseía.[24] Abriendo sus colecciones a los interesados, las figuras públicas con ambiciones podían al mismo tiempo consolidar su reputación de hombres de letras, al tiempo que asentaban una base de partidarios. En el caso de los estadistas y de los generales, contar con una biblioteca no suponía necesariamente una familiaridad estrecha con sus propios libros. Séneca consideraba que una biblioteca era parte necesaria de una vivienda elegante, aunque también protestaba por la sobreabundancia de libros sin leer que este coleccionismo provocaba. Según el mordaz Luciano de Samósata, en el siglo II muchos políticos adquirían una biblioteca únicamente para ganarse el favor de Marco Aurelio, un emperador con notable pasión por los libros.[25]

Evitar la aflicción

En Roma, los libros servían para múltiples propósitos, y no siempre tenían mucho que ver con la lectura. Con todo y con eso, la creciente riqueza de conocimientos se abrió camino a través de círculos cada vez más extensos de lectores hasta las estanterías de muchas bibliotecas privadas. Podemos observar este fenómeno no solo en las bibliotecas de distinguidos estudiosos como Cicerón, Plinio o la gran autoridad médica grecorromana, Galeno, sino en una biblioteca de una riqueza extraordinaria excavada en las ruinas de una vivienda privada de Herculano, donde quedó sepultada tras la erupción del Vesubio en el año 79. En esta extensa villa los arqueólogos descubrieron un pequeño almacén con mil setecientos rollos de papiro. No se trataba de archivos administrativos ni de propiedad, sino de una colección de filosofía epicúrea.[26] Se ha deducido a partir de pruebas circunstanciales que esta colección perteneció inicialmente a Lucio Calpurnio Pisón Cesonino, suegro de Julio César, que era mecenas de Filodemo de Gádara, un escritor cuyos textos filosóficos estaban representados muy generosamente en esta colección. La mayoría de las obras tenían más de un siglo de vida cuando la villa quedó enterrada por la erupción. La sala en la que estaban almacenadas era demasiado pequeña para la lectura: no cabe duda de que el esclavo encargado del mantenimiento de la colección las trasladaría a una habitación bien iluminada en algún otro lugar de la casa.

Crear y mantener una biblioteca de este tamaño debió de ser tarea costosa. Si bien era sencillo adquirir obras en los mercados de Roma, la preocupación por su fidelidad llevó a los coleccionistas serios a emplear a sus propios copistas para reproducir textos de confianza. El acceso a textos requería la movilización de amigos bien situados: Cicerón confiaba en la biblioteca de Ático, un patricio bien relacionado y muy ligado a la industria editorial romana. Incluso si era posible convencer a un amigo para que facilitara el texto, la copia era cara, pues un esclavo formado como escriba era difícil de encontrar. Por el precio de un esclavo capaz de escribir tanto en griego como en latín se podía adquirir una pequeña biblioteca.[27] Por este motivo, si dejamos a un lado las colecciones de los generales retirados, más bien de exposición, y las principales bibliotecas imperiales, las colecciones más serias eran habitualmente aquellas reunidas por profesionales como Galeno, el abogado Cicerón u hombres que combinaban una carrera en la vida pública con la investigación filosófica, como el caso de Plinio el Viejo y Plinio el Joven.[28] Los libros desempeñaban un papel indispensable en sus vidas. Tenemos noticias de la biblioteca de Galeno por el tratado que escribió entristecido después del incendio que afectó en el año 192 al templo de la Paz, donde estaba almacenada gran parte de su colección.[29] Esta obra, titulada de modo muy evocador Para evitar la aflicción, recrea dolorosamente el proceso mediante el que Galeno había formado su colección: consultando en numerosas bibliotecas romanas textos que a veces copiaba y en otras ocasiones resumía o compilaba. La flexibilidad de la compilación, la capacidad de crear textos a medida a partir de fragmentos de otras obras, es una de las características fundamentales que distinguen el tiempo de los libros manuscritos de la era de la imprenta, en la que el orden y la naturaleza de los textos quedan fijados antes de llegar a manos del comprador. Esta pérdida de autonomía en la creación de libros será uno de los principales lamentos de los coleccionistas consolidados del siglo XV, en la transición del manuscrito a la imprenta.[30]

Algunos libros era preciso comprarlos, otros llegaban en forma de regalos; Galeno consiguió algunas obras a cambio de sus muy voluminosos textos propios, que por sí solos podían llegar a ocupar setecientos rollos. Este patrón de acumulación también servirá para describir la experiencia de los profesionales liberales que anhelaban reunir una biblioteca en cualquier momento entre los siglos XVI y XIX.[31] Las diferentes vías para conseguir libros, incluida tal vez la de olvidarse estratégicamente de devolver libros prestados por amigos, ayuda a explicar por qué tantos médicos, abogados, clérigos y profesores de esta era posterior del coleccionismo de libros podían contar con bibliotecas muy considerables, a menudo con apenas una fracción de los recursos económicos que tenía a su disposición un hombre como Galeno.

La producción literaria del Imperio romano, junto con la cultura heredada de Grecia, daría forma a la civilización occidental; siempre y cuando, eso sí, lograra conservarse. Ninguna de las bibliotecas imperiales y, desde luego, ninguna de estas colecciones personales sobrevivirían a los estragos del tiempo, a excepción de la biblioteca de Herculano, preservada por la calamidad que destruyó tanto este complejo costero como la vecina Pompeya. Sin embargo, incluso con este imperfecto testimonio histórico, y reconociendo lo poco que sabemos de la forma en la que leían o almacenaban sus libros los romanos, este periodo temprano de formación de bibliotecas ilustra muchos de los dilemas del coleccionismo que darían forma a la biblioteconomía en los dos milenios posteriores.[32] ¿Qué constituía una biblioteca? ¿Los libros servían para su mera exhibición o eran herramientas de trabajo? ¿Debían los coleccionistas aspirar a emular la biblioteca universalista de Alejandría o las colecciones más concretas de Galeno y Cicerón?

¿Cuál era —y esta es una cuestión crucial— el público de una biblioteca pública? ¿La motivación fundamental para construir una biblioteca era facilitar el acceso a la colección o la demostración de poder de unas élites? ¿Debería ser la biblioteca un lugar de encuentro o de silencio?, ¿un lugar de reunión o un espacio para el estudio? En las bibliotecas romanas sucedía al parecer con bastante frecuencia que los rollos se almacenaban por separado y después se consultaban en un estudio o en una galería más pública. Desde luego, en las escasas ocasiones en las que las descripciones contemporáneas nos permiten asomarnos al funcionamiento de las bibliotecas imperiales, hay pocas indicaciones de un espacio aparte para el estudio sosegado y en silencio de las riquezas de la biblioteca. Los romanos promovieron importantes innovaciones en el indexado y la catalogación; también vendían libros en subastas, una práctica que, cuando fue reinventada en el siglo XVII, transformó el proceso de creación de una biblioteca. Afrontaron asimismo el problema —común a todas las etapas del coleccionismo— de qué hacer con los textos superfluos: ¿debían almacenarse para las generaciones futuras como monumentos de épocas históricas previas o retirarse para hacer espacio a libros nuevos? En la era del papiro, la cuestión resultaba particularmente urgente, dado que la dejadez terminaría implicando la desaparición. El papiro no permitía el lujo propio de la era del papel o del pergamino de dejar que los libros descansaran en estanterías sin ser leídos durante siglos sin necesidad de más actuación. Por otra parte, incluso si se valoraba positivamente el florecimiento del mercado del libro, ¿cómo debía controlarse la circulación de información? Hemos visto que los romanos dieron pasos decididos y a veces crueles para eliminar la literatura sediciosa o vergonzante del mercado: no fue necesaria la invención de la imprenta para convencer a las autoridades de los potenciales peligros de un acceso libre a los textos.

Los romanos se enfrentaron a todas estas cuestiones y a más. A pesar del glamur de las bibliotecas imperiales, el Imperio romano apunta a las colecciones privadas como espacio natural de las bibliotecas y vector principal del discurso público, en gran medida porque los usuarios admitidos en las bibliotecas supuestamente públicas eran pocos y muy seleccionados, y lo continuarían siendo hasta el final del siglo XIX. En términos colectivos, las bibliotecas reunidas en viviendas urbanas y villas campestres de Roma y de todo el Imperio ofrecen una senda más prometedora para el futuro del coleccionismo de libros que las bibliotecas imperiales o, importante es señalarlo, el mastodonte cuasimítico de la Biblioteca de Alejandría.