8,99 €

Mehr erfahren.

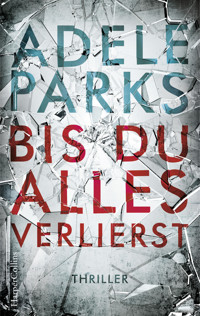

- Herausgeber: HarperCollins

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wenn du das perfekte Leben lebst, hast du alles zu verlieren.

Alison hat sich ihr perfektes Leben hart erarbeitet. Sie ist verheiratet mit Jeff, hat ein schönes Haus und eine kluge Tochter: Katherine, das Zentrum von Alisons Welt. Doch dann endet Alisons Leben, so wie sie es kennt. Ein Fremder steht vor der Tür und offenbart ihr eine schreckliche Wahrheit. Vor fünfzehn Jahren wurden seine und ihre Tochter im Krankenhaus vertauscht. Und damit nicht genug. Katherine droht wahres Unheil …

"Es gibt kaum Autoren, die so eindringliche Charaktere schaffen wie Adele Parks." Glamour

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 592

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

HarperCollins®

Die Übersetzerin bedankt sich herzlich beim Deutschen Übersetzerfonds für die Förderung ihrer Arbeit.

Copyright © 2017 by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH

Titel der englischen Originalausgabe: The Stranger In My Home Copyright © 2016 by Adele Parks erschienen bei: HEADLINE PUBLISHING GROUP, London

Published by arrangement with HEADLINE PUBLISHING GROUP, an Hachette UK Company

Covergestaltung: bürosüd, München Coverabbildung: www.bürosüd.de Redaktion: Carla Felgentreff

ISBN E-Book 9783959676717

www.harpercollins.de

E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck

PROLOG

Es klingelt.

Ich spüre einen Anflug von Aufregung. Eine Lieferung. Genau die Ablenkung, die ich jetzt brauche. Ich laufe schnell zur Tür, bevor es ein zweites Mal klingelt, und öffne sie mit Schwung, aber es ist nicht das, was ich erwarte.

„Alison Mitchell?“

„Ja.“

Es hat etwas mit der Art zu tun, wie er meinen Namen ausspricht, zögerlich und trotzdem irgendwie formell. „Sind Sie … hören Sie, es tut mir leid. Das wird Ihnen vielleicht etwas merkwürdig vorkommen.“ Er verstummt und blickt verlegen zu Boden. „Ich muss nur wissen, ob Sie eine Tochter haben, die vor fünfzehn Jahren zwischen dem 27. und 29. März im Saint Marys Hospital in Clapham geboren wurde.“

„Ja. Katherine, ihr Geburtstag ist am 27.“ Ich bin so daran gewöhnt, offen und ehrlich zu sein, dass ich antworte, ohne auch nur darüber nachzudenken, ob das die Art Information ist, die man einfach so preisgibt. Auf der Türschwelle, einem völlig Fremden.

Sein Gesichtsausdruck wechselt von verlegen zu erschrocken.

„Steckt Katherine etwa in irgendwelchen Schwierigkeiten?“, frage ich besorgt.

Er verzieht den Mund, als schmeckten die Worte, die er gleich aussprechen müsste, verdorben. „Darf ich reinkommen? Das ist nichts, was man auf der Türschwelle bespricht.“

Fünfzehn Jahre zuvor

Der Geruch nach Desinfektionsmittel und Blut hing in der Luft, aber sie merkte es kaum. Sie wickelten das wimmernde, zarte Baby und legten es Alison in die ausgestreckten Arme. Als sie es nahm und das kleine Bündel an sich drückte, wusste sie, dass es das war, wonach sich ihre Arme so lange gesehnt hatten.

Menschen kamen und gingen: Die Schwestern schauten vorbei, um ihr in ein sauberes Nachthemd zu helfen und sich zu vergewissern, dass sie es bequem hatte. Jeff eilte davon, um begeisterte Telefonate mit Freunden und Familie zu führen, kehrte zurück, um ihre Gratulationen zu überbringen. Alison und ihr Baby blieben ganz ruhig. Sie sahen sich an – hielten ihre Blicke und Herzen –, bis die Lider des Babys schwer wurden und der Schlaf es ergriff. Selbst wenn ihre kleine Tochter schlummerte, konnte Alison den Blick nicht losreißen. So vollkommen war sie. Alison schob vorsichtig die Decke beiseite, um ihre Beine bestaunen zu können und ihre Arme, um die Spitze ihres Ellbogens zu küssen und ihre samtweichen Zehen. Es war Liebe. Rein, unverfälscht, bedingungslos, unendlich.

Es war eine ausgesprochen leichte Geburt gewesen. Sie hatte vorher entschieden, dass sie jedes Mittel versuchen wollte, um die Schmerzen zu lindern, und dass sie einem Kaiserschnitt zustimmen würde, falls die Ärzte das für den besten Weg hielten. Sie vertraute darauf, dass sie das Richtige taten, schließlich hatten sie Erfahrung auf diesem Gebiet. Tatsächlich war das aber gar nicht nötig. Die Kleine brauchte nur vier Stunden, dann war sie da. Als hätte sie es kaum erwarten können, das Licht der Welt zu erblicken. Jeff schmuggelte eine Piccoloflasche Champagner herein. Sie tranken ihn heimlich aus Plastikbechern, die sie vom Wasserspender stibitzt hatten. Er bekam natürlich den Löwenanteil, Alison begnügte sich mit ein paar Schlückchen. Normalerweise wäre sie am späten Nachmittag aus der Klinik entlassen worden, aber man erlaubte ihr, über Nacht zu bleiben. Sie hatte während der Wehen mit den Schwestern geplaudert – es war in der Tat so entspannt gewesen – und ihnen erzählt, dass sie erst gestern in Mutterschaftsurlaub gegangen war. Sie hatte überlegt, vielleicht irgendwann wieder arbeiten zu gehen, also hatte sie so spät wie möglich aufgehört, um mehr Zeit mit ihrem Baby zu verbringen. In dem Moment jedoch, als sie ihre Tochter das erste Mal in den Armen hielt, wurde ihr klar, dass das überflüssig gewesen war. Sie würde niemals zurückkehren. Andere glaubten vielleicht, es würde sich wegen ihres Durchschnittsjobs mit dem ärmlichen Gehalt nicht lohnen. In Wahrheit jedoch war ihre Liebe für Katherine der Grund. Sie wollte keine Sekunde mit ihr verpassen.

Sie hatte ehrgeizige, unrealistische Nestbaupläne gehabt. In den zwei Wochen zwischen ihrem letzten Arbeitstag und dem voraussichtlichen Geburtstermin wollte sie neue Fenster ins Haus einbauen lassen. Nun, wo sie bald ein Kind haben würden, waren die alten klapprigen nicht mehr gut genug. Sie wusste, dass der Zeitplan eng war, aber sie glaubte, die Sache im Griff zu haben. Das Baby bewies ihr das Gegenteil, indem es elf Tage zu früh kam. Zu ihrer großen Erleichterung war ihre Tochter wenigstens kerngesund und brachte bei der Geburt beeindruckende 3.450 Gramm auf die Waage. Die Schwestern scherzten sogar darüber, wie schwer sie wohl bis zum errechneten Geburtstermin noch geworden wäre. So musste Jeff nach Hause hetzen, um die Fensterbauer anzutreiben, und kehrte enttäuscht zurück. Das Haus war eiskalt, und die Glaser würden wahrscheinlich nicht an einem Tag fertig werden. Im Krankenhaus sagten sie, da sie nicht voll ausgelastet seien, könne Alison das Bett über Nacht behalten und zur Beobachtung dableiben. Sie meinten es gut. Wollten ihr einen Gefallen tun. Die Schwestern bestanden darauf, das Baby ins Säuglingszimmer zu bringen, weil Alison fast einschlief, während sie es hielt. Sie meinten, sie bräuchte ihre Ruhe.

„Wissen Sie eigentlich, dass die Kälber von Killerwalen und Großen Tümmlern ganze vier Wochen lang nicht schlafen, nachdem sie geboren wurden, und ihre Mütter deshalb auch nicht?“, fragte Jeff die Schwestern.

„Die Mutter Ihres Babys ist aber kein Killerwal“, antworteten sie mit gespielter Strenge. Tatsächlich waren sowohl die Hebamme als auch die Schwestern ganz entzückt von Jeff und Alison und dem Baby. Eine leichte Geburt, eine völlig vernarrte Mutter, ein treu sorgender Vater, ein schönes gesundes Kind. Es wehte so viel Freude und Herzlichkeit durch die Station, man roch sie an den Blumensträußen, hörte sie im Babygeschrei, im Lachen, im Wimmern, schmeckte sie bei einer gemütlichen Tasse Tee.

Sie trugen das Kind zu den anderen Neugeborenen ins Säuglingszimmer.

Jeder dieser kleinen, scheinbar belanglosen Vorgänge sollte Schicksale bestimmen.

Während der Nacht brachten sie Alison das Baby drei Mal. Beim dritten Mal öffnete sie kaum noch die Augen. Sie wunderte sich über die Trägheit, in die ihr Körper nach der Hochstimmung der Geburt geglitten war. Sie spürte den Kopf ihrer Tochter, dann ihre Wange, die sich an sie presste, das reibende Näschen, das suchende Mündchen. Hungriges, animalisches Saugen. So fest, dass Alison die Tränen kamen, vor Erleichterung und vor Freude. Endlich. Endlich.

Am nächsten Vormittag um elf kam Jeff wieder ins Krankenhaus. Er hatte den Autositz dabei und mehrere Garnituren Babykleidung, weil er sich nicht sicher war, welche Alison gern hätte. Sie entschied sich pragmatisch für einen schlichten Strampler und eine grau-weiß gestreifte Mütze. Mit Rüschen, Schleifen und Schnickschnack konnten sie später noch ihren Spaß haben.

„Könntest du dich mit dem Gedanken anfreunden, noch einen Tag bei meinen Eltern zu verbringen, Schatz? Im Haus ist es noch ganz zugig, aber die Glaser haben versprochen, bis zum Wochenende fertig zu werden.“

Alison nickte zufrieden. Es war ihr egal, wo sie war, solange sie bei ihrem Baby sein konnte. Ihre Schwiegermutter würde sie bestimmt unterstützen. „Du tust mir leid“, sagte sie zu Jeff, als er zuerst den Kopf des Babys und dann ihren küsste.

„Warum denn das?“

„Weil du ganz alleine in diesem kalten Haus schlafen musstest, während wir beide uns zum Kuscheln hatten.“ Sie zog das Baby noch ein bisschen näher und küsste es auf die Wange. „Ich hätte es nicht ausgehalten, auch nur einen Augenblick mit ihr zu verpassen. Sie hat sich schon verändert. Findest du nicht?“

Jeff lächelte und zuckte mit den Schultern. „Sie wirkt ein bisschen länger, auf jeden Fall glatter.“ Er küsste Alison noch einmal auf den Kopf. „Vielleicht hat sie sich ein wenig gestreckt, weil du sie über Nacht so wunderbar umsorgt hast. Willst du sie noch stillen, bevor wir fahren?“

„Ja, ich glaube, ich versuche es mal.“ Wieder ließ sich das Baby mit einer so natürlichen Leichtigkeit an Alisons Brust anlegen, wie manch andere Mutter sie sich nur wünschen konnte. Es saugte und saugte, bis es schließlich einen eigentümlichen Gesichtsausdruck annahm, ein bisschen wie ein betrunkener, zufriedener Säufer.

Erst als seine Lider anfingen zu flattern und sich schlossen und der kleine Mund zur Seite glitt, ließ es seine Mutter schließlich los. Seine dunklen Wimpern fächerten sich auf wie der Schwanz eines Pfaus.

1

„Mum? Mum, bist du das?“

„Wer denn sonst? Du müsstest längst schlafen.“ Während ich das sage, drücke ich die Tür zum Zimmer meiner Tochter auf, ein Strahl Flurlicht fällt hinein und landet auf dem Bett. Sie liegt darauf, aber ihre Augen sind weit geöffnet. Sie strahlt, mit einem aufgeschlagenen Buch in der Hand. So rebelliert meine fünfzehnjährige Tochter: indem sie gelegentlich liest, anstatt das Licht auszumachen. Ich weiß, ich kann mich glücklich schätzen.

„Heute war ein toller Tag, stimmt’s?“

„Stimmt“, pflichte ich ihr bei.

Sie rutscht zur Seite und macht mir Platz. Ich lasse mich nicht lange bitten, obwohl ich weiß, dass ich darauf bestehen sollte, dass sie das Licht löscht, weil morgen Schule ist und weil Jeff und ich immer weniger Zeit für uns allein haben. Ich sollte nach unten gehen und mir welche für ihn nehmen. Aber einer Mutter-Tochter-Unterhaltung vor dem Schlafengehen konnte ich noch nie widerstehen. Es scheint nur fünf Minuten her zu sein, dass wir zusammen auf diesem Bett lagen, ihr Kinderkörper, warm und unbefangen, dicht an mich gekuschelt, während ich ihr aus Pu der Bär vorlas. Inzwischen kann ich diese Nähe nicht mehr einfach als selbstverständlich voraussetzen. Auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden muss alles ständig neu verhandelt werden. Ich setze mich aufs Bett, schwinge die Beine nach oben und lege mich flach neben ihren mittlerweile straffen Fast-Frauenkörper. Ich lege den Arm um sie, und sie wehrt sich nicht. Zu meiner Freude schmiegt sie sich noch fester an mich. Sie schenkt mir einen weiteren Tag ihrer Kindheit. Ich fürchte den Moment, in dem sie mich wegschiebt, und würde jedes Mal am liebsten einen Luftsprung machen, wenn ich sie noch einmal mit meiner Liebe überschütten darf.

„Was hat dir an dem Spiel am besten gefallen?“, fragt sie.

„Dass du gewonnen hast“, antworte ich unwillkürlich. Das Strahlen, das sich bereits über ihr ganzes Gesicht spannt, wird noch einen Tick breiter. Das war die richtige Antwort. Das ist immer die richtige Antwort. Wie alle Kinder braucht Katherine die Bestätigung, dass ihre Eltern sie für fantastisch halten. Das hört mit fünf nicht plötzlich auf, oder mit fünfzehn oder fünfundvierzig. Das gilt für immer. Und sie ist ja auch fantastisch. Ich bin überglücklich, ihr das ständig zu versichern und ihr Komplimente zu machen. Sie hat heute zwei Tore geschossen, was für ein toller Start in die Saison. Wenn sie so weitermacht, qualifiziert sich ihre Mannschaft bestimmt fürs Finale der Rathbones National Schools Lacrosse Championship. Ich selbst habe nie in einer Mannschaft gespielt, geschweige denn einen Siegestreffer erzielt. Ich bewundere meine Tochter, von der die Leute sagen, sie könnte eines Tages in der Nationalmannschaft spielen.

Katherine erzählt mir, worum es in ihrem Buch geht. Die Geschichte spielt in einer grauenerregenden postapokalyptischen Welt, wie Teenager sie heute anscheinend mögen. Die mutige Heldin plant, einen bösen Gewaltherrscher zu töten, um ihre Familie zu schützen, deren Mitglieder ausgebeutet und gefoltert werden. Es klingt ziemlich brutal und ähnelt dem letzten Buch, das sie gelesen hat. Ich versuche, ihr zu folgen, doch ich spüre, wie ich langsam müde werde. Es ist noch nicht mal zehn, aber ich könnte direkt neben ihr einschlafen.

Jeff streckt den Kopf zur Tür herein. „Hab ich mir gedacht, dass ich dich hier finde.“ Ich weiß, dass er mich sanft ermahnen will, weil er darauf brennt, sich einen Gin Tonic einzugießen und zu gucken, was es Neues auf Netflix gibt. Allerdings ist auch er Wachs in Katherines Händen und nimmt sich immer Zeit für sie.

„Wir unterhalten uns gerade über das Spiel.“

„Du warst große Klasse“, sagt er nur.

„Danke, Dad.“

„Wie immer“, füge ich hinzu. Katherine grinst und errötet in dieser komplizierten Teenager-Mischung aus Freude und Verlegenheit, während sie gleichzeitig versucht, das Thema zu wechseln.

„Und was liest du da, Dad?“

Jeff blickt auf das Buch in seiner Hand. Er wirkt irgendwie erstaunt, dass es dort ist; wir jedoch nicht. Er ist Romanautor, und wenn er nicht gerade schreibend vor seinem Computer sitzt, liest er. Irgendeine Lektüre hat er immer dabei. Man könnte meinen, sie wäre ihm an den Körper gewachsen.

„Es geht um Evolution.“

„Aha.“ Katherine verdreht zwar nicht direkt die Augen, aber ich merke, dass sie nicht sonderlich begeistert ist.

Jeff merkt es nicht, oder er zieht es vor, ihr Desinteresse nicht weiter zu beachten. „Wisst ihr, was ich gerade gelesen habe?“, fragt er.

„Was denn?“, antworten wir beide im Chor. Er ist unser selbst ernannter Verkünder interessanter Fakten. Sein Spezialgebiet sind Mutter Natur und ihre Mütter.

„Weibliche Tintenfische legen zwischen 50.000 und 200.000 Eier auf einmal.“

„So viele?“, fragt Katherine. Ihr als Einzelkind imponiert es, wie viele Geschwister andere Leute haben, und eine so immense Anzahl ist natürlich sehr beeindruckend.

„Die Mutter gewährleistet ihr Überleben, indem sie die Eier nach Größe und Form in Gruppen aufteilt. Die darauffolgenden zwei Monate widmet sie sich dann ausschließlich der Aufgabe, sie vor Räubern zu schützen und sie mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen, indem sie ihnen vorbeiströmendes Wasser zufächelt. Stellt euch das mal vor, faktisch versucht sie, für ihren Nachwuchs die Gezeiten umzukehren.“

„Ganz schön aufopferungsvoll“, stelle ich fest.

„Verblüffend, nicht wahr? Tatsächlich ist sie so sehr damit beschäftigt, sie alle am Leben zu halten, dass ihr keine Zeit mehr bleibt, sich selbst zu versorgen. Deshalb sterben die meisten Mütter, kurz nachdem die Jungen geschlüpft sind.“

„Äh, vielen Dank auch, Dad. Ich erinnere mich noch an die Zeit, in der alle Geschichten, die du mir erzählt hast, mit ‚Und dann lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende‘ aufhörten.“ Katherine kichert, dreht sich zur Seite und entlässt uns damit gewissermaßen nach unten.

„Ich war an der Tanke und hab uns Snickers besorgt, Schatz“, flüstert Jeff, kaum dass wir aus ihrer Tür sind. In Katherines Anwesenheit vermeiden wir es, so überzuckerte Süßigkeiten zu essen. Ihre Ernährung ist auf Sportler abgestimmt: viel Eiweiß und Gemüse. „Gin Tonic steht bereit“, fügt er hinzu. Wir dagegen ernähren uns wie ein typisches Paar in den Vierzigern, das schon ewig zusammen ist und das die zusätzlichen Pfunde des jeweils anderen liebevoll „Hüftgold“ oder „mehr Masse zum Liebhaben“ nennt; falls wir überhaupt irgendetwas dazu sagen. Wir lassen uns vor unserem überdimensionierten Fernseher nieder. Jeff sagt, ich darf den Film aussuchen. Weil er die extragroßen Snickers gekauft hat, wähle ich einen Politthriller, von dem ich weiß, dass er ihm gefällt.

Der Film schafft es, ungefähr sechzig Prozent meiner Aufmerksamkeit zu beanspruchen. Weitere dreißig Prozent nutze ich, um im Geist durchzugehen, was ich morgen alles erledigen muss: Was packe ich Katherine zum Mittagessen ein? Ist ihre Schuluniform sauber und gebügelt? Ich darf nicht vergessen, ihr das Geld für den Klassenausflug ins Theater mitzugeben. Die restlichen zehn Prozent meiner Gedanken sind damit beschäftigt, mir wieder einmal selbst zu versichern, wie verdammt froh ich sein kann, und ein stilles Dankgebet hinaufzuschicken an … wer auch immer zuhört. Wer auch immer es ist, dem ich dankbar sein muss. Nichts ist perfekt, heißt es, und während das natürlich zutrifft – der Weltfrieden rückt in immer weitere Ferne, die Warteschlange, die man nicht gewählt hat, löst sich jedes Mal schneller auf –, steht es für uns richtig gut. Nie hätte ich geglaubt, dass es einmal so werden würde. Ich bin dankbar. Sehr, sehr dankbar. Ich liebe Jeff. Ich liebe meine Tochter. Ich habe unglaubliches Glück gehabt. Ich bin sicher. Das erzähle ich jedem, immer und immer wieder, bevor irgendwer mein glänzendes Schicksal durch einen neidischen Blick oder einen bösen Spruch trüben kann. Ich bin ein Glückspilz. In Sicherheit.

Das sage ich mir jedenfalls selbst.

Dreißig Jahre zuvor

Kein einziger Lehrer hörte ihr zu, als sie sagte, sie wolle Anwältin werden. Mr. Potter, offiziell der Berufsberater der Schule, grinste sogar. Er war echt ein trauriger Fall. Wohnte immer noch bei seiner Mutter, ging mit einem Einkaufsnetz einkaufen. Es hätte Alison egal sein sollen, was er überhaupt über irgendwas dachte. War es aber nicht, denn diese Erwachsenen bestimmten alles, entschieden alles. Potter war unglaublich entmutigend und herablassend. Sie hätte ihm am liebsten in sein dummes Gesicht geschlagen. Er fragte sie, ob sie überhaupt eine Vorstellung davon habe, was es bedeute, Anwältin zu sein. Nein, hatte sie natürlich nicht. Sie kannte keine Anwälte, sie hatte bloß welche im Fernsehen gesehen. Aber sie wollte wissen, was sie machten, das war der Punkt. Wie man Anwalt werden konnte. Jemand wie sie. Potter fragte, ob irgendwer aus ihrer Familie zur Universität gegangen sei. Wichser. Er kannte die Antwort. Er wollte bloß hören, wie sie es zugab. Ihr Vater war Taxifahrer. Weiß der Geier, was ihre Mutter war. Schlampe hatten die meisten sie genannt, als sie noch in der Gegend wohnte. Lange her. Unwahrscheinlich, dass sie Anwältin war, so viel wusste Alison. Eher auf der falschen Seite des Gesetzes.

„Hast du schon mal an Krankenschwester gedacht?“, fragte Potter.

„Ich kann kein Blut sehen.“

„Hast du Maschinenschreiben gelernt?“ Er griff nach dem Ordner, der zwischen ihnen auf dem Tisch stand, und blätterte ihn auf der Suche nach ihrer Fächerkombination durch. Offensichtlich fand er das betreffende Schriftstück nicht, also erlöste sie ihn.

„Nein.“

„Schade. Das ist sehr nützlich.“

Ob zu Recht oder nicht, Alison betrachtete Maschinenschreiben als die Alternative für dumme Mädchen; für die Sorte, die mit vierzehn beim Ausschuss gelandet waren, als die Noten der Prüfungen im Sommer bestimmten, ob ein Schüler Chemie, Physik und Biologie belegen durfte oder bloß Sachkunde; als bestimmt wurde, ob man Geografie und Geschichte lernen würde oder Maschinenschreiben und Kochen. Sie war nicht dumm. Sie war arm. Das verwechselten die Leute häufig. Sie hatte gute Ergebnisse in den Prüfungen erzielt, auch wenn diese Tatsache kollektive Verwunderung bei Lehrern und Mitschülern hervorrief. Man ging im Allgemeinen davon aus, dass die Schüler aus den Sozialwohnungen irgendwo am Bodensatz herumkrebsten, bis sie mit sechzehn von der Schule gingen. Die aus den schicken Doppelhaushälften hatten vielleicht geguckt, als sie zum ersten Mal in eine der Spitzenklassen marschiert war. Ein Lehrer hatte sie sogar gefragt, ob sie sich verlaufen hätte. Idiot.

„Hier sind ein paar Informationsblätter über die Armee. Das ist heutzutage auch eine Berufsmöglichkeit für Mädchen, weißt du.“ Potter hatte die Brauen hochgezogen, als wollte er ein gewisses Erstaunen ausdrücken und gleichzeitig Ermunterung aussprechen. Alles an ihm, sein herablassendes Gehabe, sein selbstzufriedenes Grinsen, ja selbst der Schweiß, den er mit seinem Taschentuch abwischte, schien zu sagen: Donnerwetter, was bin ich doch für ein Held. Was würdest du ohne mich nur anfangen? Als wäre er Rambo, Mad Max und Indiana Jones in einer Person. Sie wusste, dass er dieselben Infoblätter an drei Viertel des Jahrgangs verteilt hatte. Die Armee ließ sie drucken, um Nachwuchs an Schulen wie ihrer zu rekrutieren. Potter musste gar nichts tun. Die einzigen Schüler, die irgendeine individuelle Beratung bekamen, was ihre weitere Ausbildung betraf, waren wahrscheinlich die Handvoll, deren Eltern selbst aufs öffentliche Gymnasium und anschließend zur Uni gegangen waren, aber noch an einer linksorientierten Einstellung festhielten und ihren Nachwuchs deshalb nicht auf Privatschulen geschickt hatten. Die Zahnarztkinder, die Tierarztkinder, die Lehrerkinder. Auch wenn die vermutlich gar nicht in Potters schäbiges kleines Büro – in der Tat kaum mehr als ein Schrank – kamen, weil ihre Eltern ihnen alles erzählten, was sie über die Zulassung zur Universität wissen mussten. Es muss schön sein, dachte Alison, jemanden zu haben, der einem den Rücken stärkt.

„Bei der Armee könntest du die Welt bereisen, weißt du, interessante Menschen kennenlernen –“

„Und sie umbringen, ich weiß. Mein Freund hat einen Kaffeebecher, auf dem das steht.“

Als Alison das Büro verließ, hingen ihre Schultern praktisch bis zum Boden. Sie wusste, sie hätte erhobenen Hauptes hinausgehen sollen, das Kinn vorstrecken, Potter irgendwie zeigen, dass sie lebendig war, aufmerksam, ehrgeizig und erfüllt. So erfüllt von Sehnsucht. Aber sie hatten ihre Energie aufgezehrt. Potter. Die Schule. Dieses Kaff. So fernab von allem.

Fernab von der Glitzerwelt, die sicher existierte.

Sie sah sie manchmal. Diese Glitzerwelt. Sie strahlte aus Fernsehserien wie Das Model und der Schnüffler, Denver-Clan oder Dallas in ihr Wohnzimmer, nahm Form an in gewaltigen weißen Ledersofas, paillettenbesetzten Kleidern und merkwürdigen Nahrungsmitteln wie Hummer oder BLT-Sandwiches. Allerdings waren das alles amerikanische Serien. Vielleicht würde sie so weit fahren müssen, um etwas Glanz zu finden. Und Erfolg. Aber wie sollte sie jemals nach Amerika kommen? Sie war mal in Spanien gewesen, aber das war’s. Reisen in fremde Länder schien ihr so, na ja, fremd. Ihr Leben war, ehrlich gesagt, eher wie Brookside oder EastEnders. Unbedeutend, eng, düster. Es musste doch mehr geben, selbst hier in England. Unten im Süden irgendwo? Vielleicht dort? Die Werbung versprach es jedenfalls. In der Werbung hatten die Frauen immer glänzendes Haar und samtige Haut – sie sahen alle ein bisschen aus wie Prinzessin Diana, nur nicht so gut. Die Leute sprachen mit sanften, vornehmen Stimmen. Familien aßen Getreideflocken zum Frühstück. Mütter kochten mit Brühwürfeln. Kinder freuten sich, wenn ihr Vater nach langer Fahrt von der Arbeit nach Hause kam. Gemütliche Küchen, geheizte Wohnzimmer, jede Menge Essen.

Bei Steve zu Hause war es ein bisschen so. Warm. Mit ein paar deutlichen Unterschieden allerdings. Sein Vater war Bauarbeiter, nicht Bankangestellter, und seine Mum arbeitete in einer Firma, die die Wäsche für örtliche Restaurants und Hotels reinigte, und war deshalb selten vor ihrem Mann daheim. Ihr Haus war auch nicht so sauber wie die in der Werbung. Oft stapelten sich Geschirr und Bügelwäsche, die sortiert werden musste. Niemand sprach mit sanfter, vornehmer Stimme, es wurde ständig geschrien, gescherzt und gelacht. Die Witze waren meistens ziemlich derb, besonders die von Steves Dad – „He, du Schweinigel, es reicht“, sagte seine Mutter manchmal und schlug mit dem Geschirrtuch nach ihm –, aber es war warm.

Im doppelten Sinne des Wortes.

Wenn Alison zu Besuch kam, hatte sie oft das Gefühl, innerlich aufzutauen. Urlaub von sich selbst: verlassen und einsam. Hier war sogar das Geschirrhandtuchschlagen liebevoll.

Die Samstage waren das Allerbeste, denn bevor sie und Steve ins Kino gingen, bekam sie Tee angeboten, und sie aßen Steaks mit Röstzwiebeln, Pommes Frites und Bohnen. Jeden Samstag! Steak. Unglaublich! Steves Mum bereitete es so zu, dass der Saft noch herauslief, wenn sie es vor einen hinstellte. Fett und Blut schwammen auf dem Teller, aber irgendwie sah es lecker aus. Man musste schnell die Pommes zur Seite schieben, damit sie nicht feucht wurden, aber das Auftunken dieser Brühe mit Brot und Butter war himmlisch, oder so nah dran, wie Alison dem je gekommen war. Sie aßen gemeinsam am Tisch. Die ganze Familie. Steve, seine Mum und sein Dad, seine zwei Schwestern, seine Tante, manchmal Steves Bruder, wenn er zu Hause war, und Alison. Sie mussten eng zusammenrücken, aber es war schön. Alison und ihr Dad aßen selten zusammen, und wenn sie es mal taten, dann mit dem Teller auf den Knien vor dem Fernseher.

Bei Steve musste Alison hinterher nicht abräumen. Seine Mum sagte immer, sie sollten sehen, dass sie fortkämen. Steve bekam den Schlüssel vom Renault seines Vaters und Geld für Popcorn, als wäre er noch ein Kind. Das Popcorn im Kino war unverschämt teuer. Alison ließ Steve nicht das hart verdiente Geld seiner Mutter dafür verschwenden. Stattdessen investierten sie es im Supermarkt in süßes Gebäck und Schokoriegel, die sie nach dem Film aßen, im Auto in einer ruhigen Seitenstraße. Mit vollem Magen fühlte sie sich immer begehrenswerter. Das Essen wärmte sie so sehr auf, dass sie den BH ausziehen wollte.

2

„Muuuuum, hast du meine Lacrossesocken gesehen, die für das Heimspiel?“ Obwohl sie es von oben herunterruft und das Wasser für den Abwasch läuft, höre ich die Spur Missmut und Panik. Als heute Morgen der Wecker klingelte, habe ich auf Schlummern gedrückt, und beim zweiten Mal habe ich ihn nicht gehört, weil Jeff auf Schlummern gedrückt hat, was zur Folge hatte, dass wir ganze zwanzig Minuten verschlafen haben.

„In der Schublade!“, rufe ich zurück. Ich verkneife mir, wie immer hinzuzufügen. Ich weiß inzwischen, dass dieser Kommentar bei Teenagern und Männern sinnlos ist.

„Welche Schublade?“

„Oben rechts.“

„Nein, da sind sie nicht.“

Also haste ich, die Hände voller Seifenwasser, die Treppe hoch. Normalerweise klopfe ich an, aber die Tür ist weit offen, und Katherine steht mitten im Zimmer, weniger wütend auf mich als auf das Leben, das sie heute ziemlich anstrengend findet. Sie ist in Panik, weil man ohne korrekte Spielkleidung nicht zum Spiel antreten darf. Zu meiner Zeit brauchte man sich bloß irgendetwas Gammeliges aus der Kiste mit den Fundsachen zu schnappen (was uns eine Lehre war, weil das meiste übel stank). Oder man schlich sich, falls man vom Spiel ausgeschlossen wurde, dankbar hinter die überdachten Fahrradständer, um zu quatschen oder sogar eine zu rauchen. Für Katherine jedoch wäre es furchtbar, das Spiel zu verpassen. Sie hätte das Gefühl, die Schule im Stich zu lassen. Der Erfolg von gestern, ihre zwei Tore, alles vergessen. Im wahrsten Sinne des Wortes von gestern. Für Teenager ist das Leben eine Achterbahn. Eltern müssen sich gut festhalten, ob sie wollen oder nicht.

Als ich ins Zimmer komme, bemerke ich zwei Dinge. Erstens: Die oberste rechte Schublade ist offen, und ich sehe die Socken von hier. Zweitens: Katherines Hand schwebt über ihrer Rocktasche, in der ich die Kontur ihres Handys erkenne. Also muss irgendetwas auf dem Handy sie aufgeregt haben. „Alles in Ordnung?“

Sie sieht mich finster an und verschränkt die Arme. „Ich kann meine Socken nicht finden, hab ich doch gesagt.“

„Ja, aber ist sonst noch irgendwas?“ Ich frage mich, ob sie wohl Ärger in der Schule hat. Vielleicht wieder gemobbt wird? Meine Gedanken springen zu Dolly Bridge, der Unruhestifterin in Katherines Jahrgang. Letztes Halbjahr gab es mehrere Anlässe, bei denen ich ihr liebend gern den Kopf abgerissen und als Fußball benutzt hätte.

Katherine macht ein finsteres Gesicht und antwortet nicht. Ich greife nach den Socken.

„Da.“ Mein Tonfall ist nicht so geduldig, wie ich gerne hätte. Schließlich lagen die verflixten Socken genau da, wo ich gesagt hatte. Aber ich bin auch nicht wirklich böse auf Katherine. Zu schade, dass Dolly Bridge nicht vor mir steht. Sonst könnte ich ihr die Socken einfach in ihr großes, nerviges Mundwerk stopfen. Ein bisschen ärgerlich bin ich aber schon, weil Katherine zulässt, dass Dolly ihr Leben bestimmt. Ich wünschte, sie würde verstehen, welche Macht darin liegt, diejenige zu sein, die das Spiel für das Team gewinnen kann. Sie könnte Dolly leicht zeigen, wo’s langgeht, aber das tut sie nicht. Das ist nicht ihre Art. Als ich jung war, hätte ich mir nichts von Dolly Bridge gefallen lassen (ist schon merkwürdig, dass ich es als Erwachsene tue, wenn auch indirekt), ihre bissigen Kommentare wären wahrscheinlich nicht mal bei mir angekommen. Als ich noch zur Schule ging, hätte schon jemand meine Haare in Brand stecken müssen, um mir den Tag zu verderben. Allerdings schicke ich meine Tochter auch zu einer völlig anderen Art Schule. An der Wittington Highschool für Mädchen sollte man Dollys Benehmen eigentlich nicht hinnehmen müssen.

Ich dachte, dieses Halbjahr wäre es besser. Vielleicht ist es das ja auch, und es geht wirklich nur um die Socken. So ist das eben mit Teenagern: Es ist leicht zu erkennen, dass sie etwas aufregt, aber nicht, was. Ich werde der Sache heute Abend auf den Grund gehen, jetzt ist keine Zeit. Ich weiß, ich klinge gluckenhaft und überengagiert. Aber ich kann nicht anders.

Katherine steckt die Socken in ihre Lacrossetasche, schnappt sich ihren riesigen Rucksack und ihr Lunchpaket und wirft einen letzten prüfenden Blick auf ihr Spiegelbild. Ich sehe Zögern und Unsicherheit über das, offen gesagt, schöne Gesicht meiner Tochter huschen. Dann strafft sie die Schultern, hebt das Kinn und setzt ein Strahlen auf. Das ist mein Mädchen. Das Leben ist kein Ponyhof, aber was will man machen?

Draußen ist es stürmisch, die ersten fallenden Blätter werden über die Straße gefegt. Im Wagen hängt ein Grauschleier. Ich überlege, wie ich die Sonne hervorlocke. „Lust auf Radio 1?“ Das ist ein großes Zugeständnis. Ich verstehe kein Wort von dem, was sie auf Radio 1 sagen, und das schon seit ungefähr zehn Jahren. Ich höre lieber Radio 4 und bestehe normalerweise darauf, dass wir das auch auf dem Schulweg tun, in der Hoffnung, dass Katherine dabei etwas lernt. Ich weiß nicht mehr, wann ich entschieden habe, dass das eine gute Idee wäre. Radio 4 versetzt einen schließlich nicht gerade in Hochstimmung. Es sorgt bloß dafür, dass ich wegen der wirtschaftlichen Lage deprimiert bin, die Hoffnung verliere, dass wir jemals den Weltfrieden erreichen, und meine Überzeugung gefestigt wird, dass alles, womit ich meine Familie ernähre, sie vergiftet. Trotzdem bleibe ich dabei, so habe ich immerhin Gesprächsthemen bei Essenseinladungen.

Katherine ist hocherfreut über meine Großzügigkeit, stellt sofort den Sender neu ein, dreht die Lautstärke hoch und bewegt die Schultern im Takt der Musik. Plötzlich macht irgendetwas in meinem Kopf klick. Für einen kurzen Moment erinnere ich mich an eine Zeit, in der ich Radio 1 geliebt habe. Mit Mitte, Ende zwanzig, als ich für Sara Cox und Zoë Ball geschwärmt habe. Was ich noch immer tue. Damals hatte ich das Gefühl, jede Melodie, die sie spielten, spräche zu mir, jeder Songtext wäre extra für mich geschrieben. Ich spürte die Worte und Töne durch den ganzen Körper hämmern. Beim Radiohören fühlte ich mich sexy, jung, voller Leben. Heutzutage hämmert nur noch mein Kopf.

Die Mühe hat sich gelohnt. Als wir vor der Schule anhalten, wirkt Katherine fröhlich und entspannt.

Das Aussteigen muss schnell gehen. Es gibt ein Einbahnstraßensystem, das es drei Fahrzeugen gleichzeitig erlaubt, in eine Bucht vor dem Hauptgebäude zu fahren, damit die Eltern ihre Töchter absetzen können. Lange Verabschiedungen sind da nicht drin, denn bis zwanzig nach acht müssen ungefähr vierhundert Autos diese Stelle passieren. Katherine riskiert es trotzdem, sich über den Schalthebel zu beugen und mir den Hauch eines Kusses auf die Wange zu drücken. Ziemlich beachtlich von ihr, für die meisten Schülerinnen kommen öffentliche Liebesbekundungen schon mit elf nicht mehr infrage. Sie schnappt sich ihre schweren Taschen und springt aus dem Wagen. „Ärgere dich nicht über Leute, die hinter deinem Rücken über dich reden!“, kann ich mir nicht verkneifen zu rufen. „Sie stehen nicht ohne Grund dort hinten!“ Falls sie meine Kalenderweisheit hört, lässt sie es sich jedenfalls nicht anmerken. Genauso wenig wie sie antwortet, als ich „Hab dich lieb!“ hinzufüge. Ich höre jemanden ihren Namen rufen, und sie macht sich rasch auf den Weg zu einer Schar schnatternder Geschöpfe. Ich verliere die aufgeregte Truppe rasch aus den Augen, als ein riesiger BMW mir die Sicht versperrt.

Voller Entsetzen realisiere ich, dass er auch die Ausfahrt blockiert und dass eine Reihe von Eltern hinter meinem eigenen riesigen BMW anfangen zu hupen. Ich lächele schüchtern und hoffe, sie wissen, dass nicht ich den Stau verursache. Ich komme nicht vorbei. In Momenten wie diesem wünschte ich, ich hätte einen Fiat 500 gekauft.

Der Wagen vor mir spuckt drei Mädchen mit gewaltigen Rucksäcken und Sporttaschen aus, und dann werde ich Zeugin, wie die elegante, tadellos manikürte Mutter ein Cello, eine Geige und einen Hockeyschläger auslädt. Langsam und bedächtig, anscheinend ohne den wachsenden Groll der Eltern zu bemerken, die vor der Haltebucht warten. Es sind Föhnwelle und French Manicure, die ihr dieses Selbstbewusstsein verleihen. Die Mütter mit den sichtbaren Ansätzen, flachen Schuhen und hastig gewählten T-Shirts und Strickjacken beeilen sich immer. Wir wollen nicht gesehen werden. Ich brauche gute zwei Stunden, bis ich halbwegs passabel aussehe, Zeit, die ich morgens nicht habe. Ich merke, wie meine Handflächen feucht werden. Ich sollte wirklich ein kleineres Auto fahren. Schließlich begibt sich die manikürte Mum wieder in ihr Fahrzeug, sortiert den Inhalt ihrer Handtasche, erledigt einen Telefonanruf und fährt nach einer gefühlten Ewigkeit geschmeidig davon. Ich hingegen setze mich mit einem heftigen Ruck hinter ihr in Bewegung, würge den Motor ab und höre ein grässliches, unverkennbares Krachen, als der Wagen hinter mir gegen meine Stoßstange knallt.

Ein kurzer Blick in den Rückspiegel: Jan Bonville, die Vorsitzende des Elternbeirats, blitzt mich böse an. Ich steige aus, froh, dass Katherine längst fort ist und nicht Zeugin meines Missgeschicks geworden ist, obwohl ich sicher bin, dass sie davon erfährt, denn Klatsch und Tratsch verbreiten sich hier wie Buschfeuer. In einer noblen Schule im Londoner Umfeld trägt niemand ein Messer, und über irgendwas müssen die Leute sich ja das Maul zerreißen.

„Es tut mir schrecklich leid“, sage ich sofort. Entschuldigungen fallen mir aus dem Mund wie Blätter vom Baum an einem stürmischen Herbsttag. Ich fühle mich einfach immer im Unrecht. Jan ist eine zierliche Frau, schlank, klein, gepflegt. Eher eine Naturschönheit, mit einer Haut, die kein Make-up verträgt, einem dunklen gepflegten Bob und kleinen, scharf blickenden Augen, die niemals ein Lächeln erreicht. Ich prüfe rasch den Schaden. Der nicht vorhanden ist, bis auf einen kleinen Kratzer an Jans Wagen, der sich zweifellos einfach wegpolieren lässt.

„Ich werde Ihre Versicherungsdaten notieren müssen“, blafft sie.

„Natürlich“, erkläre ich mich zunächst einverstanden. „Wirklich?“, stammele ich dann, als ich etwas verspätet versuche, meine fünf Sinne wieder zusammenzubekommen. „Ich meine, ist es denn nötig, die Sache über die Versicherung laufen zu lassen?“

„Ich regle die Dinge lieber korrekt.“ Sie klingt entsetzt, als hätte ich gerade einen kapitalen Betrug vorgeschlagen.

„Natürlich. Ich auch. Aber …“ Die Mütter hinter uns drehen langsam durch. Es ertönt ein wahres Hupkonzert.

„Geben Sie mir Ihren Namen und Ihre Telefonnummer“, beharrt Jan.

„Sie kennen doch meinen Namen.“ Wir sitzen seit zwei Jahren gemeinsam im Elternbeirat. Klar, ich als bescheidene Elternsprecherin und sie als die ach so wichtige Vorsitzende, aber sie muss meinen Namen kennen.

Die ganzen Kuchen, die ich gebacken habe, all die Tombolalose, die ich verkauft habe. Letzten Sommer habe ich mich sogar in einen Zebraanzug gezwängt und die Kinder nasse Schwämme auf mich werfen lassen. Das muss doch irgendwas wert sein. Jan blitzt mich an. Ihr Blick schwankt zwischen ausdrucksloser Verachtung und heftigem Zorn.

„Alison Mitchell“, räume ich ein.

„Wie geschrieben?“

„Ganz normal.“ Ich seufze fassungslos. Weiteres Anblitzen, weiteres Hupen. Ich kapituliere. „A. L. I. S. O. …“

Als ich davonfahre – mit rotem Gesicht, schweißnassem Rücken und beschämt bis auf die Knochen –, frage ich mich zweierlei. Erstens: Warum habe ich ihr nicht gesagt, dass immer schuld ist, wer auffährt? Und zweitens: Warum habe ich die schönen Wildlederhandschuhe, die Jeff mir erst letztes Wochenende gekauft hat, genommen, um diesen Kratzer wegzureiben? Während diese Aktion bewiesen hat, dass es wirklich keinen Schaden gab, hat sie die Handschuhe ruiniert, weil ihr Wagen so schmutzig war. Beide Fragen bleiben unbeantwortet. Ernsthaft über mich selbst nachzudenken, ist etwas, das ich gern vermeide.

Jeff bemerkt wahrscheinlich gar nicht, dass ich später zurückkomme. Die Tür zu seinem Arbeitszimmer ist geschlossen, was mich ausdrücklich darauf hinweist, dass er nicht gestört werden möchte. Wenn jemand zu Hause arbeitet, braucht man Regeln und ein gewisses Maß an Disziplin. Jeff hat bis jetzt vier Romane veröffentlicht. Der letzte war ein Riesenerfolg. Gigantisch. Mehr als eine Million verkaufte Exemplare allein in Großbritannien, in siebzehn Sprachen übersetzt, Tendenz steigend, und irgendwer in Hollywood hat sich die Filmrechte gesichert. Das ist jetzt fast zwei Jahre her. Inzwischen hat Jeff dreitausend Wörter von Roman Nummer fünf geschrieben. Er trägt sich mit dem Gedanken, ein literarisch anspruchsvolles Werk zu schreiben, den Roman, den er schon immer schreiben wollte. Wenn er das Sue, seiner Agentin, erzählt, nickt sie jedes Mal zustimmend und antwortet, er müsse schreiben, was immer er wolle. Dann erinnert sie ihn aber an den dicken Vorschuss, den er unter der Voraussetzung bekommen hat, wieder einen kommerziellen Erfolg zu liefern. Sie erinnert ihn auch daran, wie wichtig die termingerechte Abgabe ist. Er habe schließlich nicht ewig Zeit. Vor zwei Monaten hat Jeff dann offiziell verkündet, dass er unter einer Schreibblockade leide, etwas, an das ich nicht glaube. Ich meine, haben Krankenpfleger, Lehrer und Rettungsschwimmer nicht auch Tage, an denen sie keine Lust haben und trotzdem arbeiten müssen? Oder hat schon mal jemand etwas von einer Pflegeblockade gehört? Diese Ansicht behalte ich allerdings für mich. Jeff würde sowieso nur seufzen und sagen, dass ich den kreativen Prozess nicht verstehe.

Um elf werde ich ihm einen Kaffee bringen und ihm von dem albernen Theater am Schultor erzählen. Sicher wird er sagen, es sei dumm von mir, mich über so etwas aufzuregen. Und er hat recht. Es nervt mich selbst manchmal. Ich wünschte, ich hätte mehr Selbstvertrauen. Jeff hätte Jan Bonville gesagt, sie solle zusehen, dass sie Land gewinnt, nur dass er es nicht so freundlich formuliert hätte. In der Hinsicht ist er eine ziemliche Überraschung. Im Großen und Ganzen schlendert er mit einer unbestimmt-freundlichen Miene durchs Leben, aber dumm anmachen lässt er sich von niemandem. Ich wünschte, ich wäre so mutig wie er und mir selbst so treu. Ich war nicht immer so vornehm, zurückhaltend und schüchtern. Das ist einzig und allein meine Erfindung, was die Sache noch schlimmer macht. Früher war ich forsch und eigenwillig. Wann habe ich aufgehört, ich selbst zu sein? Zu sagen, was ich denke? Ich kann mich nicht an einen bestimmten Augenblick erinnern, der diesen Teil meiner Persönlichkeit plötzlich erstickt hätte. Es passierte nach und nach. Irgendwann beschloss ich, mich selbst zu zensieren. Ich weiß allerdings, dass meine Transformation vom rotzfrechen rebellischen Teenager aus dem Liverpooler Arbeiterviertel zur Seriosität in Person im Londoner Umland mit sechsunddreißig vollendet war, ungefähr zu der Zeit, als Katherine in die Schule kam. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich verstanden, was ich zu verlieren hatte. Und ich hörte nicht nur auf zu sagen, was ich dachte. Ich hörte auf zu denken. Das war einfacher.

Ich muss irgendetwas Sinnvolles tun, um dem Jan-Bonville-Effekt entgegenzuwirken. Sie hat mich in dieses dunkle Loch aus Selbstzweifeln und Unsicherheit gestoßen. Ich schaue auf dem Kursplan des Fitnessstudios nach, ob es irgendeinen Kurs gibt, bei dem ich ein bisschen mithüpfen kann, aber ich habe die Anfangszeiten gerade verpasst. Am liebsten würde ich mit meiner besten Freundin Rachel skypen, die vor fünf (langen) Monaten nach Montreal gezogen ist. Aber obwohl es in meiner Welt schon Viertel vor zehn ist, ist es in ihrer erst Viertel vor fünf, keine zivilisierte Zeit zum Reden, auch wenn wir uns schon seit dem Schwangerschaftskurs kennen. Rachel ist mit dem festen Versprechen gefahren, dass wir regelmäßig skypen. Wir wären uns genauso nah wie vorher, als sie nur eine halbe Stunde entfernt wohnte. So ist es aber nicht. Wenn sie ihre Kinder zur Schule gebracht hat und sich bei mir melden könnte, bin ich auf dem Weg, um Katherine abzuholen. An den Wochenenden passt es auch nicht besser, da sind wir beide vollauf mit der Familie beschäftigt. Sie hat vier Kinder zwischen drei und fünfzehn und nennt sich selbst Berufschauffeurin. Was ich verstehe, denn selbst mit einem Kind sind unsere Wochenenden schon ziemlich ausgefüllt. Letzte Woche zum Beispiel gab es am Freitagabend einen Umtrunk mit den Eltern aus der Schule, am Samstag hatte Katherine Lacrossetraining und am Sonntag ein Spiel. Ich nehme mir fest vor, Rachel heute Abend eine lange E-Mail zu schreiben. Sie wird Jan Bonvilles Schulgeländeterror bestimmt etwas Lustiges abgewinnen. Ich vermisse ihren gesunden Humor. In meinem Leben gibt es zurzeit eine Lücke in Beste-Freundin-Form. Tief in mir drin wünschte ich, Rachels Mann hätte den Superjob in Kanada nicht bekommen, aber ich akzeptiere, dass es ist, wie es ist. Freundinnen müssen sich schließlich füreinander freuen, wenn sie Glück im Leben haben. Denn sonst, na ja, wären wir ja Feindinnen.

Ich begnüge mich mit einer weniger amüsanten Art der Ablenkung: Hausarbeit. Ich räume die Geschirrspülmaschine aus und ein und fülle eine Ladung Wäsche in die Maschine und eine weitere in den Trockner. Ich gebe mir Mühe, kein schlechtes Gewissen wegen des Stromverbrauchs zu haben. Wir haben Solarzellen auf dem Dach. Jeff hat sie anbringen lassen, weil er es nervig fand, dass ich ständig alle Stecker rausgezogen und sämtliche Lichter ausgeknipst habe, kaum dass jemand das Zimmer verließ. Er sagt, die Anlage wird sich 2050 amortisiert haben. Ich wische die Arbeitsflächen in der Küche ab und wirbele durchs Haus, um aufzuräumen. Wir sind weder eine besonders unordentliche Familie, noch halten wir bilderbuchmäßige Ordnung. In Jeffs Arbeitszimmer herrscht das Chaos, genau wie bei Katherine, die gemeinsamen Räume sind jedoch meistens halbwegs aufgeräumt, weil ich ein Auge darauf habe. Im Gegensatz zu vielen von Jeffs Kollegen und den anderen Müttern an der Schule haben wir keine Putzfrau. Ich bin nicht berufstätig, warum sollten wir da jemanden für etwas bezahlen, das ich leicht selbst übernehmen kann? Abgesehen davon, kann ich darauf achten, wann ich mit dem Staubsauger herumhantiere, damit Jeff nicht in seiner Konzentration gestört wird, etwas, das ich einer bezahlten Hilfskraft nicht so einfach erklären könnte, ohne affektiert zu wirken. Alle Lärm erzeugenden Arbeiten erledige ich stückweise, wenn er mal kurz verschwindet, um einen Kaffee zu trinken, sich eine Zeitung zu kaufen, oder wenn er aufs Klo geht. Das ergibt mehr Zeit, als man denkt.

Was jetzt? Ich habe eine To-do-Liste so lang wie mein Arm. Jede Frau kennt diese Liste. Sie ist voll mit Arbeiten, die irgendwann erledigt werden müssten, aber einfach nicht erledigt werden. Bügeln wird praktisch nie gestrichen, obwohl ich das jeden Donnerstagvormittag mache. Ausrangierte Klamotten zur Altkleidersammlung bringen steht außerdem da, den Kühlschrank sauber machen, den Wäscheschrank aufräumen.

Es klingelt, und ein Anflug von Aufregung überkommt mich. Eine Lieferung. Genau die Ablenkung, die ich jetzt brauche.

3

Ich fange an, mein Gedächtnis danach zu durchforsten, was ich in letzter Zeit bestellt habe. Ich erwarte Stoffmuster, weil ich darüber nachdenke, das Sofa neu zu beziehen, und Jeff bestellt immer vergriffene Buchausgaben bei irgendwelchen mysteriösen Antiquaren. Er hat keine To-do-, sondern eine To-read-Liste und verbringt unglaublich viel Zeit damit, wichtige unverständliche Titel aufzustöbern. Sehr beeindruckend. Wahrscheinlich ist es etwas für ihn, aber ich laufe schnell zur Tür, bevor es ein zweites Mal klingelt. Ich öffne sie mit Schwung, stehe aber statt dem wetterharten Briefträger einem schlanken, großen, äußerst gut aussehenden Mann gegenüber. Ich frage mich, was der mir wohl verkaufen will. Fisch? Nächstenliebe? Gott? Er wirkt ziemlich hip, ich entdecke allerdings keine Sammelmappe, also ist es wohl kein Künstler, der gekommen ist, um mir sein Werk zu präsentieren, was in dieser Gegend ab und zu passiert. Er lächelt entschuldigend und einnehmend. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Ein Vater aus der Schule vielleicht. Ich zerbreche mir den Kopf, um ihn irgendwo einzusortieren.

„Alison Mitchell?“

„Ja.”

Da wird es mir plötzlich klar. Es hat etwas mit der Art zu tun, wie er meinen Namen ausspricht – zögerlich und trotzdem irgendwie formell. Das muss Jan Bonvilles Ehemann sein, der wegen der Versicherungsangaben gekommen ist. Wie hat die Zimtzicke bloß so einen Charmebolzen abgekriegt? Das Leben ist ungerecht. Er hat sanft geschwungene Brauen und tiefbraune Augen, die – ganz anders als Jans – leuchten. Es wurmt mich, dass sie ihn geschickt hat. Ich habe Jeff noch nicht mal von der Sache erzählt. „Ah, ich verstehe, es geht um den kleinen Zusammenstoß an der Schule“, sage ich abwehrend. „Ich glaube, es ist ganz unnötig, dass Sie vorbeigekommen sind. Jan und ich haben schon alles geklärt. Ich übernehme die volle Verantwortung.“ Es ärgert mich, belästigt zu werden, aber vermutlich ärgert es mich noch mehr, dass Jans Mann so gut aussieht. Das hat sie nicht verdient.

„Jan?“ Der Mann legt verwirrt den Kopf zur Seite und blinzelt mich an.

„Geht es denn nicht um den Wagen?“

„Nein. Ich weiß nichts von einem Wagen.“

„Oh.“ Ich komme mir wie eine Idiotin vor.

„Sind Sie … hören Sie, es tut mir leid. Das wird Ihnen vielleicht etwas merkwürdig vorkommen.“ Er verstummt und blickt verlegen zu Boden. Er trägt enge Jeans und Wildlederstiefel, die künstlich auf alt gemacht wirken, dazu eine dunkelgraue Lederjacke. Kein gammeliger Biker- oder Cowboylook, sondern wirklich stylish. Um den Hals hat er einen dicken grauen Schal, obwohl der kühle Herbstwind ihn nicht allzu sehr zu kümmern scheint. Seine Jacke ist offen und gibt den Blick auf ein weißes T-Shirt frei, das locker von seinen breiten Schultern fällt. Ich überlege, ob er einer von Jeffs Freunden ist. Ich kenne ihn irgendwoher, da bin ich mir sicher.

„Es tut mir leid, dass ich hier einfach so auftauche“, sagt er. „Ich muss nur wissen, ob Sie eine Tochter haben, die vor fünfzehn Jahren zwischen dem 27. und 29. März im Saint Marys Hospital in Clapham geboren wurde.“

„Ja. Katherine, ihr Geburtstag ist am 27.“ Ich bin so daran gewöhnt, offen und ehrlich zu sein, dass ich antworte, ohne auch nur darüber nachzudenken, ob das die Art Information ist, die man einfach so preisgibt. Auf der Türschwelle, einem völlig Fremden.

Sein Gesichtsausdruck wechselt von verlegen zu erschrocken. „Ich hätte Ihnen einen Brief schreiben sollen.“

Wer schreibt denn heutzutage noch Briefe? Das Finanzamt, Erpresser und Jeffs Großtante. Von denen ist er aber keiner. Bedrohlich wirkt der Mann nicht, wohl aber betrübt. „Soll ich meinen Mann holen?“, veranlasst mich irgendetwas an seiner ernsten, verzweifelten Miene zu fragen.

„Ja, ja. Das ist sicher eine gute Idee. Wir müssen über etwas sehr Wichtiges reden.“

„Steckt Katherine etwa in irgendwelchen Schwierigkeiten?“, frage ich besorgt.

Er verzieht den Mund, als schmeckten die Worte, die er gleich aussprechen müsste, verdorben. „Darf ich reinkommen? Das ist nichts, was man auf der Türschwelle bespricht.“

4

Auf meine Bitte hin kommt Jeff die Treppe herunter, neugierig und besorgt. Allerdings nicht hastig. Das Vorrecht, sich hektisch und ängstlich zu bewegen, liegt bei mir.

„Kann ich helfen?“

„Ich sollte mich vorstellen. Mein Name ist Tom Truby.“ Der Fremde streckt Jeff die Hand hin, der sie unwillkürlich umschließt und schüttelt. Ich kenne seinen Namen nicht. Soweit ich weiß, gibt es kein Mädchen in Katherines Jahrgang, das Truby heißt, und ich kenne alle Schülerinnen. Also kein Vater aus der Schule. „Wir müssen etwas besprechen“, sagt er bestimmt. „Es ist äußerst wichtig.“

Die Möglichkeit, dass der Mann uns brutal ermorden und unser Hab und Gut stehlen will (etwas, über das ich kurz nachgedacht habe), scheint Jeff nicht in Erwägung zu ziehen, denn er bittet ihn herein. Wir gehen alle nacheinander in die Küche, wo Jeff anbietet, Kaffee zu kochen.

„Nein danke, nur Wasser“, antwortet Tom Truby, ändert dann aber plötzlich seine Meinung und bittet um einen Espresso. Ein schnelles Getränk, das man in einem Zug runterkippen und dann rasch gehen kann, wenn nötig.

Er sieht sich im Haus um, betrachtet die maßgefertigten cremefarbenen Landhausküchenschränke, die schwarzen Marmorarbeitsflächen und die perlgrauen Wände. Ich bemerke, wie sein Blick auf die teuren Details fällt: den hellblauen Smeg-Kühlschrank, die Grohe-Heißwasserarmatur mit Kombi-Boiler, die messingfarbenen skandinavischen Hängeleuchten und die üppig gefüllte Obstschale. Sein prüfender Blick ist mir unangenehm, aber das sind prüfende Blicke häufig. Der Wasserhahn war wirklich unverschämt teuer. Die meisten Leute haben zum Glück keine Vorstellung, was so etwas kostet, sonst würden sie uns für verrückt halten. Jeff betont immer wieder, wie bequem es doch ist, kochendes Wasser auf Knopfdruck zu haben, aber das hatte ich vorher auch, indem ich den Kessel aufgesetzt habe. Die skandinavischen Leuchten haben wir tatsächlich aus Schweden beschafft, obwohl ich hinterher gesehen habe, dass John Lewis etwas ganz Ähnliches hat. Jeff meint, es wären nicht dieselben, und er hat recht. Die von John Lewis hätten uns achthundert Pfund gespart. Am Kühlschrank hängen diese Magnetwörter, mit denen die Leute sich gegenseitig lustige Nachrichten schreiben. Jeff hat sie zu einem Herbst-Haiku angeordnet.

Sanft fallen Blätter.

So rot wie deine Lippen.

Im September.

Die Obstschale scheint noch das am wenigsten Großspurige an uns, selbst wenn es sich um eine Komposition exotischer Früchte mit Bananen und Äpfeln handelt. Fast biete ich dem Fremden eine Banane an, wie ich es bei Katherines Freundinnen tue, wenn sie zu Besuch kommen, um die spürbare Spannung im Raum zu lösen, aber ich verkneife es mir gerade noch rechtzeitig. Am längsten verweilt sein Blick auf der Wand mit den Fotos. Wir haben eine ganze Menge, eine Mischung aus zufälligen Schnappschüssen und gestellten Motiven, die bei offiziellen Anlässen aufgenommen wurden. Ich werde nie müde, diese Fotos anzuschauen. Zum Beispiel das von uns dreien mit Surfbrettern in Cornwall (ich habe den Bogen nie rausgekriegt), ein paar von Katherine mit verschiedenen Zeugnissen und Lacrossepokalen in der Hand (manchmal schüchtern, manchmal stolz), eins von der ganzen Großfamilie bei der goldenen Hochzeit von Jeffs Eltern (was für ein schöner Tag!), eins von Katherine mit gerade mal einem Monat und eins von ihrem ersten Schultag (so niedlich). Die übliche Auswahl und doch in jedem Zuhause einzigartig. Mr. Truby kann den Blick gar nicht davon abwenden.

„Warum haben Sie sich nach Katherines Geburtsdatum erkundigt?“, frage ich mit schwelender Sorge in der Brust. Anstatt meine Frage zu beantworten, erzählt er mir, dass seine Frau kürzlich an Krebs gestorben sei. Wir drücken natürlich unser Mitgefühl aus, aber es ist gar nicht so leicht, das angemessene Maß einzuschätzen. Wir kannten seine Frau nicht, genauso wenig wie wir diesen Mann kennen oder wissen, warum er in unserer Küche an der Theke lehnt. Er übergeht unsere Beileidsbekundungen, als hätte er genug davon, diese Floskeln zu hören, die sowieso nichts nützen.

„Es war Eierstockkrebs. Am Ende hatte sie auch noch welchen in Brust und Lunge. Er hatte überall gestreut.“ Der Mann starrt uns aufgewühlt an.

„Das tut mir ja so leid, Mr. Truby“, sage ich noch einmal.

„Tom, bitte.“

Es ist wirklich ein bisschen seltsam, ihn Mister zu nennen, schließlich ist er keiner von Katherines Lehrern. Aber ihn Tom zu nennen, ist mir auch unangenehm. Er sieht so unverschämt gut aus, dass einem ganz anders wird. Gutes Aussehen fällt mir inzwischen selten auf, na ja, wenigstens bei Männern. Über hübsche Frauen gebe ich öfter einen Kommentar ab, wenn ich welche auf der Straße, am Schultor oder in Geschäften sehe. Frauen strengen sich deutlich mehr an. Männer sehen fast alle gleich aus, wenn sie in mein Alter kommen: ein bisschen feist, ein bisschen grau und glatzköpfig, ein bisschen rotgesichtig. Ich kann mich nicht erinnern, wann mir das letzte Mal ein körperlich anziehender Mann in meinem Alter begegnet ist. Junge Männer gefallen mir immer noch, aber, nun ja, sie sind eben jung und so anders, dass ich schon lange aufgehört habe, auf diese Weise Notiz von ihnen zu nehmen.

Dieser Tom gehört eindeutig zu der Sorte Mann, mit der die Frauen Nächte durchfeiern möchten.

Beim Anblick schöner Menschen würde ich mich am liebsten immer zusammenfalten wie ein Origamifrosch. Aber abgesehen von seiner verwirrenden Ausstrahlung ist da noch etwas anderes, das mir Missbehagen bereitet. Ich habe das Gefühl, dass er uns Schwierigkeiten bringt. Ich werfe Jeff einen Blick zu, den er mit einem verständnisvollen Lächeln beantwortet. Er weiß, dass ich Angst habe, und will mich beruhigen. Stimmt schon, ich verbringe viel Zeit damit, mir unnötig Sorgen zu machen, aber dieses Mal bin ich mir sicher. Ich spüre instinktiv, dass Tom Truby Ärger bedeutet.

„Geht es um eine Spendensammlung?“, fragt Jeff. Er wird regelmäßig von Leuten angesprochen, die ihn um finanzielle Unterstützung bitten oder dass er Schirmherr der einen oder anderen Wohltätigkeitsorganisation wird. Er hilft, wo er kann, stellt kostenlos signierte Exemplare seiner Bücher als Preise bei Verlosungen zur Verfügung, spendet gelegentlich sogar ganze Sets seiner gebundenen Erstauflagen. Mr. Truby schüttelt den Kopf. Jeff wirkt etwas hilflos, bedeutet ihm jedoch weiterzusprechen. Als Romanautor akzeptiert er, dass manches eben seine Zeit braucht, um dargelegt zu werden. Anschaulich gemacht. Er lässt den Fremden in unserer Küche seine Geschichte erzählen.

„Das Risiko einer Frau, an Brust- und/oder Eierstockkrebs zu erkranken, ist deutlich erhöht, wenn sie eine gefährliche Mutation des BRCA1- oder BRCA2-Gens geerbt hat. Meine Frau hat das veränderte Gen von ihrer Mutter geerbt, die ebenfalls jung gestorben ist.“ Er holt kaum Luft und spricht weiter. „Männer mit diesen Defekten haben auch ein erhöhtes Brustkrebsrisiko.“ Das ist nur ein Nebengedanke, nicht sein eigentliches Anliegen. „Männer und Frauen mit der Genveränderung haben außerdem beide ein erhöhtes Risiko, an anderen Krebsarten zu erkranken.“ Er erinnert mich an ein Kind, das seinen Text für ein Schultheaterstück auswendig gelernt hat und ihn jetzt aufsagt. Schnelligkeit auf Kosten des Ausdrucks.

Wie schrecklich, dass der arme Mann so sehr leidet, dass er das Bedürfnis hat, all diese medizinischen Details Fremden zu erzählen. Ich versuche, betroffen auszusehen und gleichzeitig meine Verstörtheit zu kaschieren. Den Ausdruck, den Jeff inzwischen aufgesetzt hat, kenne ich. Er ist interessiert, und zwar sehr. Wahrscheinlich glaubt er, dahinter könnte sich eine Story für ihn verbergen. Die besten Ideen entstehen leider manchmal durch Tragödien.

„Durch genetische Tests bei Menschen mit familiärer Vorgeschichte lassen sich die Mutationen feststellen.“ Wir starren ihn an, wissen nicht, wie wir reagieren sollen.

„Und was hat das mit uns zu tun?“, fragt Jeff schließlich.

Der Mann wirkt perplex. Hat er etwa geglaubt, er hätte das schon erklärt? Er fährt sich mit den Händen durch die Haare und blickt uns an, mit riesigen um Verständnis bittenden Augen. Aber was ist es, das wir verstehen sollen? „Nachdem meine Frau gestorben war, hat meine fünfzehnjährige Tochter sofort den Test machen lassen, um zu erfahren, ob sie das Gen trägt. Sie hatte schreckliche Angst, wissen Sie. Alle hatten das. Ich habe drei Kinder.“ Der arme Mann, zurückgelassen mit drei Kindern. Die armen Kinder, zurückgelassen ohne Mutter. „Sie hätte nicht zu dem Test gehen dürfen. Normalerweise wird eine ausführliche Beratung empfohlen und eine viel überlegtere Vorgehensweise, wenn es sich um etwas von so großer Tragweite handelt, besonders bei Kindern. Irgendwie hat sie die Mitarbeiter überzeugt, dass es zu ihrem Besten wäre, und ich bin mir nicht sicher, ob sie ganz ehrlich war, was das elterliche Einverständnis anbetrifft.“ Er seufzt. „Olivia ist recht sparsam mit der Wahrheit, wenn nötig.“

„Ach ja, typisch Teenager“, bemerke ich verständnisvoll. Katherine ist eigentlich ziemlich offen zu uns, aber ich will etwas Tröstendes sagen, und dem Vater eines rebellischen Teenagers zu erzählen, dass die eigene Tochter ein Engel ist, wäre wohl nicht das Richtige.

„Und hat Ihre Tochter das Gen?“, stellt Jeff die eigentlich relevante Frage. Er schafft es viel besser, sich auf die Geschichte zu konzentrieren als ich, lässt sich nicht von der sentimentalen Vorstellung ablenken, wie der frühe Tod der Mutter seine Familie auseinandergerissen hat.

„Nein.“

Jeff wirkt hocherfreut. Er stößt einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus. Ich folge seinem Vorbild und lächele ebenfalls. „Das ist ja wunderbar. Da können Sie aber froh sein.“

„Ihre Gene stimmen gar nicht überein.“

„Großartig“, sagt Jeff. Er hat jetzt sein Strahlelächeln aufgesetzt, das, bei dem seine Augen blitzen. Er versucht immer, Männer und Frauen gleichermaßen zu bezaubern. Er hat absolut keine sexistische Ader.

„Sie verstehen mich falsch. Die Krebstests haben ergeben, dass Olivia nicht meine Tochter ist.“ Tom Trubys Blick bohrt sich in mich. Düster inzwischen.

„Sie meinen, Ihre Frau hatte eine Affäre?“, fragt Jeff. Nicht ich, denn aus irgendeinem Grund verstehe ich plötzlich. Es ist, als versänke ich in einer eiskalten Wanne und spürte nach und nach die Zehen, die Beine, die Hüften gefrieren.

Das Herz.

„Olivia ist nicht meine genetische Tochter“, spricht er langsam aus. „Und auch nicht die meiner Frau.“

„Entschuldigung, aber …“ Jeff und ich stehen nebeneinander. Ich merke, wie er mir den Arm um die Schulter legt, aber ich schüttele ihn ab, trete einen Schritt von ihm weg. Ich will nicht, dass er versucht, mich zu trösten. Wenn er das tut, heißt das, dass er zu dem gleichen Schluss gekommen ist wie ich. Seine Geste lässt meine Vermutung wahrscheinlicher werden. Ich spüre mein Herz so schnell schlagen, dass die anderen es hören müssen. Ich fühle mich schwindlig, desorientiert.

„Und was hat das mit uns zu tun?“, fragt Jeff noch einmal mit belegter Stimme. Ich höre, wie er versucht, die Fassung zu wahren.

„Ich glaube, Sie haben mein Baby.“

Ich stolpere vorwärts und greife nach der Küchentheke. Ich muss mich abstützen. Meine Knie zittern, aber ich darf nicht zusammenbrechen. Oder? Vielleicht doch. Vielleicht ist das der einzige Punkt in meinem Leben, an dem ich mich einfach gehen lassen darf. Wer wollte mir das vorwerfen? Ich merke, wie mir das Essen wieder hochkommt, aber ich presse die Lippen zusammen. Beide Männer sehen mich besorgt an, aber nachdem ich Jeffs Arm abgeschüttelt habe, bewegt sich keiner auf mich zu. Worüber ich froh bin. Ich will sie nicht in meiner Nähe. Dies ist anscheinend eine Prüfung, und ich muss auf meinen eigenen zwei Beinen stehen. Das ist wichtig.

„Wovon reden Sie da?“

„Ich glaube, Ihre Tochter ist unsere Tochter. Meine“, korrigiert er sich selbst, offensichtlich noch nicht daran gewöhnt, nur von sich zu sprechen und seine Frau wegzulassen. „Ich glaube, es ist im Krankenhaus zu einer Verwechslung gekommen.“

„Unsinn!“, blaffe ich. Keine Ahnung, wie ich ausgerechnet auf dieses Wort komme. Es ist dumm, unpassend und unangemessen zurückhaltend, um auf eine dermaßen grausame, teuflische Aussage zu reagieren. Ich hätte etwas viel Heftigeres antworten sollen. Ich kenne jede Menge Schimpfwörter, aber ich bin aus der Übung. „Nein. Nein.“

Tom sieht mich mitleidig an. „Ich habe nachgeforscht. In der betreffenden Zeit gab es nur neun Babys in dem Krankenhaus. Fünf davon waren Jungen. Die beiden anderen Mädchen habe ich ausfindig gemacht, sie kommen aber für eine Verwechslung eher nicht infrage.“

„Warum nicht?“ Zum Glück ist Jeff in der Lage, das zu fragen. Augenblicke wie dieser sind der Grund, dass Menschen sich zu Paaren zusammentun. Ich kann nämlich nicht … ich kann einfach nicht. Das ist zu …

Viel.

„Weil Ihr Baby das einzige andere weiße Mädchen war.“ Er seufzt, spricht aber weiter. Er sorgt sich um uns, aber noch mehr sorgt er sich darum, seinen Plan durchzuziehen. „Sie müssen einen DNA-Test machen lassen. Wenn sie unsere – meine – Tochter ist, dann müssen Sie sie auch auf das Krebsgen testen lassen. Nun ja, das werden Sie dann vermutlich auch wollen. Ich würde es Ihnen jedenfalls raten. Wenn nicht gleich, dann sobald sie alt genug ist, um die Sache zu bewältigen. Falls eine gefährliche Veränderung entdeckt wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten, einem Menschen zu helfen, mit seinem Krebsrisiko umzugehen.“

Dieser Tom Truby wirkt zerbrechlich. Er wurde zerstört und wieder zusammengesetzt, aber nicht repariert. Nicht ganz. Wachsame Unruhe liegt hartnäckig in seinem Blick, die Haut unter seinen Augen hat die Farbe einer Schürfwunde, seine Lippen bleiben schmal und enttäuscht, selbst wenn er versucht zu lächeln. Ich empfinde Mitleid mit ihm und hasse ihn zugleich. Wie kann das sein? Es ist entsetzlich verwirrend. Ich starre auf Jeff, warte darauf, dass er sagt, es ist nicht wahr. Dass er sagt, es ist ein Irrtum, es kann nicht stimmen. Wie absurd! Katherine ist unser Kind. Sie ist mein ganzer Stolz, mein Ein und Alles. Ich ärgere mich, dass mir diese Phrasen in den Sinn kommen. Sie sind abgedroschen. Sie drücken nicht annähernd aus, was sie ist. Was wir sind. Mir ist schon manchmal aufgefallen, dass Eltern, die Opfer eines furchtbaren Verbrechens werden und eine Erklärung im Fernsehen abgeben, immer in Klischees verfallen; jetzt verstehe ich, warum. Es gibt keine Worte für dieses Grauen. Schmerz und Schock reduzieren uns alle zu geistlosen Tieren. Jeff, Jeff, flehe ich stumm. Mach, dass es nicht wahr ist. Mach es anders. Tu etwas. Sag etwas!

Aber er sagt nichts.

Er wirkt niedergeschmettert. Am Boden zerstört. Eine riesige Welle Mitleid für ihn und mich selbst überkommt mich und verwandelt sich fast augenblicklich in Zorn, so wild und urtümlich, dass ich ihn am liebsten schlagen würde. Er soll etwas tun – irgendetwas –, damit ich aufhöre zu glauben, was Tom Truby da sagt. Er soll diesen Mann samt seiner abwegigen Andeutung aus unserem Haus werfen. Er verpestet es. Fällt über uns her. Wieso hat Jeff ihn überhaupt hereingebeten? Was für eine idiotische Idee. Ich schubse Tom Truby, boxe ihm auf die Brust. Es ist eine verzweifelte Reaktion, kein richtiger Schlag, nicht wirklich kräftig, eher hilflos und panisch. Jeff und er starren mich ungläubig an. Aber ich schubse ihn immer wieder. Ohne jede Wirkung. Er steht stark und fest da wie ein Fels. Bewegt sich nicht vom Fleck.

„Verlassen Sie mein Haus!“, schreie ich. „Verschwinden Sie!“

„Wir müssen über die Sache –“

„Raus!“ Ich schiebe ihn in Richtung Ausgang. Zum Glück wehrt er sich nicht, hat offensichtlich Verständnis für meine Hysterie, wofür ich ihn fast schon bewundere. Er geht mit hängendem Kopf zur Haustür. „Hier ist meine Adresse.“ Er legt ein Stück Papier auf den Konsoltisch im Flur. Irgendetwas an dieser Bewegung ist zu bewusst und zu entschlossen. Sie macht mir Angst. „Ich verabschiede mich. Sie müssen sich erst mal an den Gedanken gewöhnen.“

Gewöhnen? Ist er verrückt?