6,99 €

6,99 €

oder

-100%

Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.

Mehr erfahren.

Mehr erfahren.

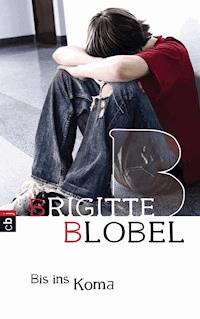

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Marvel trinkt. Wenn er betrunken ist, fühlt er sich cool, stark und selbstbewusst – das bisschen Kotzen am nächsten Morgen ist nichts gegen den Dauerstreit seiner geschiedenen Eltern, den Stress in der Schule, die Minderwertigkeitskomplexe gegenüber Mädchen. Marvel ist stolz auf sich, dass er so viel verträgt. Er, der vielversprechende Jungstar einer Dailysoap, feiert Party all-nightlong, hat endlich tolle Kumpels und Sex mit Mädchen. Doch in einer Nacht trinkt er eine Flasche Wodka zu viel …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 352

Veröffentlichungsjahr: 2010

4,6 (16 Bewertungen)

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Kapitel 1

Copyright

Für Fabian

1

Vielleicht wird Marvel irgendwann ja wirklich ein Star. Na ja, kein richtiger großer Star. Einen Oscar kriegt er wahrscheinlich nie oder eine Villa in Hollywood, mit Pool und Privatkino. Aber andererseits: Was weiß man schon? Alles fängt klein an, oder?

Bei Marvel fängt es an einem kühlen und windigen Märzvormittag auf dem Pausenhof an. Im März ist es in Hamburg immer kühl und windig, also erst mal nichts Besonderes.

In seiner grauen Fleecejacke mit Kapuze, seinen Chucks und Röhrenjeans sieht er aus wie immer. Ein schlaksiger Junge, der noch nie einen Cent seines Taschengeldes für Klamotten ausgegeben hat. Unter der Kapuze trägt er an diesem Tag noch eine Wollmütze, dunkelblau. Seine Mutter hat ihn am Vortag, weil er unter dem schrägen Pony echt nichts mehr sah, zum Friseur geschickt und der hatte wohl einen schlechten Tag. Jedenfalls sah er danach nicht mehr aus wie ein cooler Skater, sondern eher wie einer dieser amerikanischen stiernackigen GIs, die von ihrem Präsidenten in den Irak, nach Somalia oder Afghanistan geschickt werden, um »aufzuräumen«, und das ist peinlich. Er hat sich vorgenommen, die Mütze nicht abzunehmen, bis seine Haare mindestens um zwei Zentimeter gewachsen sind.

Er schlendert also mit seinen drei Freunden, dem breitschultrigen Bully, Brillenträger Mauki und Bohnenstange Jojo über den Pausenhof, als eine Windböe ihm die Kapuze vom Kopf fegt und sein Freund Bully, der unbedingt Marvels verkorkste Frisur sehen will, die Situation ausnutzt, ihm mit einer blitzschnellen Handbewegung die Wollmütze vom Kopf zieht und damit losrennt. Marvel hinterher.

Es ist klar, dass es eine Keilerei geben muss, eine nette kleine Keilerei unter Freunden, denn Marvel prügelt sich eigentlich nicht. Er sagt immer, dass sich nur solche Typen prügeln, die verbal den Schlagabtausch nicht hinkriegen. Er gehört sogar zum Anti-Aggressions-Team der Schule. Aber an diesem Morgen brauchen sie etwas Bewegung. Sie haben in der Stunde zuvor nahezu reglos über einem Grammatiktest gebrütet. Sie brauchen einfach ein bisschen Sauerstoff in die Lungen und in die Muskeln. Deshalb das Gerangel.

Als Bully am Boden liegt und Marvel seine Mütze wiederhat und als Jojo und Mauki sich über seinen rasierten Nacken wieder eingekriegt haben, kommt eine junge Frau auf Marvel zu. Sie lächelt so wie seine Mutter, wenn sie stark unter Druck ist. Es sieht aus, als fletsche sie ihre Zähne. Ganz eindeutig will sie etwas.

Marvel taxiert sie. Sie könnte entweder eine neue Lehrerin sein, irgendeine Sozialarbeiterin oder Schulpsychologin (von solchen Leuten wimmelt es ja jetzt an Schulen), aber irgendwie ahnt er, dass diese Frau jemand ganz anderes ist. Und für ihn vielleicht von Bedeutung. Er spürt das an der Art, wie sie ihn nicht aus den Augen lässt, während sie auf die Gruppe zusteuert.

Er bewegt keinen Muskel, lässt sie kommen. Sein Handgelenk tut ein bisschen weh und möglicherweise wird er, sobald er tiefer durchatmet, Nasenbluten bekommen. Er weiß, dass er sich auf dem Schulhof nicht prügeln sollte. Deeskalation heißt das Zauberwort. Es wird also Ärger geben.

Die Frau ist jetzt ganz nah und fixiert Marvel so, dass er plötzlich überzeugt ist, sie meint weder Mauki noch Jojo noch Bully, der sich den Pausenhofstaub aus den Augen reibt, sondern ihn. Sie hat raspelkurze rote Haare und trägt wollene Ringelstrumpfhosen zu einem Lederminirock. Und Handschuhe mit halben Fingern. Sie sieht irgendwie cool aus.

»Hallöchen«, ruft die Ringeltaube fröhlich.

Marvel sagt nichts.

Die anderen quetschen sich etwas, was wie »Moin« klingt, durch die Zähne.

»Ich hab euch gerade beobachtet«, flötet die Ringeltaube, während sie in ihrem Umhängebeutel kramt. »Ihr rauft ja wie Zwölfjährige. Aber ihr seid doch älter, oder?«

Auf so etwas gibt ein 15-jähriger Junge aus Prinzip keine Antwort.

Da zieht sie aus ihrer Tasche, die groß wie ein Kuheuter ist und genauso gescheckt, eine Visitenkarte heraus. »Hier, damit du weißt, wer ich bin.« Sie streckt Marvel einladend die Karte hin und ihm bleibt schon aus Höflichkeit nichts anderes übrig, als sie zu nehmen. Doch sie flutscht ihm, weil er das zu lässig machen wollte, aus der Hand. Das ist etwas peinlich, aber der reaktionsschnelle Mauki hat die Karte schon aus der Luft gefischt und gelesen.

»Wow!« Er dreht sich zu Marvel um. »Sie ist ein Scout!«

Mauki war früher mal bei den Pfadfindern, aber Marvel ahnt, dass es sich um einen anderen Scout handeln muss. Als er sieht, dass unter ihrem Namen, sie heißt Wanda Felix, dick und fett »Multimedia Film- und Fernsehgesellschaft mbH« steht, beschleunigt sich sein Puls.

Wanda Felix lacht. »Ja, ich weiß, Scout klingt nach einem komischen Beruf. Aber das ist nicht komisch, sondern ganz seriös. Wir suchen gerade nach neuen Gesichtern. Für eine Soap. Auf ProFive, falls ihr den Sender kennt. Oder? Nie gehört?« Sie lacht.

Marvel schweigt beharrlich. Schweigen kommt oft cooler als ein flapsiger Spruch. Weil wer schweigt, ja einen viel cooleren Spruch draufhaben könnte, den aber lieber für bessere Leute aufbewahrt.

Dabei guckt die Ringeltaube Marvel unentwegt an, wohl um herauszufinden, ob ihn das alles überhaupt interessiert. Es interessiert Marvel schon, aber er findet nicht, dass er das dieser Wanda gleich stecken sollte, und dann vor den Kumpels. So hält er sich lieber bedeckt und zieht die Kapuze noch tiefer in die Stirn.

Wanda wird vertraulicher. »Darf man wissen, wie du heißt?«

»Marvin.«

Sie legt ihre Hand auf seinen Arm. Marvel schaut auf diese Hand, als überlege er, sie abzuschütteln.

»Marvin. Schön.«

»Stimmt gar nicht. Er heißt seit Ewigkeiten Marvel.« Mauki legt Marvel einen Arm um die Schulter. »Das ist nämlich englisch und heißt Wunder oder so was. War’ne coole Idee von seinen Eltern.«

Marvel schüttelt ihn ab. »Hör auf«, knurrt er.

»Wir sind gerade mitten in den Castings, Marvel«, sagt Wanda munter, »und ich würde dich sehr gern dazu einladen. Du hast genau das Gesicht, das wir suchen.«

Marvel findet das irgendwie beleidigend. Er weiß, wie er aussieht, er kennt die kleine Lücke zwischen seinen Vorderzähnen besser als irgendjemand sonst und den Wirbel, der jeden Ansatz einer coolen Frisur im Keim erstickt. Er sagt also nichts.

Mauki pfeift durch die Zähne. »Wow! Das ist der Moment, wo der Hund das Wasser lässt.«

Bully feixt: »Wer ist tot?«, während Jojo mit schief gelegtem Kopf auf die Visitenkarte späht.

Marvel verzieht die ganze Zeit nicht einmal das Gesicht. Er macht auf supercool, was immer anstrengend ist. Er merkt es daran, wie sein Adrenalinspiegel steigt. Als gehe sein Puls plötzlich schneller, als pumpten seine Adern in einer Minute so viel Blut wie sonst an einem ganzen Schultag in seinen Kopf.

Casting!

Fernsehserie!!

ProFive!!!

»Also, das ist keine von diesen piefigen Hausfrauenserien, wie ihr sie sonst vielleicht kennt«, sagt Wanda. Als würden 15-jährige Jungen sich Hausfrauenserien ansehen! »Sondern was ganz Neues, wir wollen die Geschichte rappiger erzählen, schneller und cooler, eben proFive-mäßig.«

»ProFive-mäßig!« Bully feixt.

»Und im Himmel ist Jahrmarkt«, sagt Mauki trocken.

»Rappiger!« Jojo nimmt das Wort in den Mund wie einen Mentholbonbon, woran man nur ganz vorsichtig herumlutschen kann.

Marvel schnauzt plötzlich los: »Haltet doch endlich mal die Klappe!«

Wanda sieht wieder nur Marvel an. »Also, wenn du Lust hast, Marvel, ruf einfach an. Auf der Rückseite steht meine Handynummer. Ich bin meistens unterwegs. Im Büro erwischst du mich eher selten.«

»Und was ist mit meinen Kumpels?« Marvel deutet auf seine Freunde.

Wanda grinst verlegen. »Also, ihr seid alle cool«, sagt sie, »aber wir suchen im Moment einfach nur diesen Typen.« Und sie deutet wieder auf Marvel.

Der holt tief Luft und zuckt mit den Schultern »Okay, ich kann’s mir ja mal überlegen.«

Wanda lächelt ihn an. »Fein«, sagt sie fröhlich, »aber überleg nicht zu lange, denn andere Schulen haben auch coole Typen.« Sie winkt den anderen zu, als wisse sie gar nicht, dass sie Marvel eben einen Schlag unter die Gürtellinie versetzt hat, dreht sich um und stapft mit ihren roten Fellstiefeln vom Schulhof.

Marvel und seine Clique starren ihr nach.

»Mann! Marvel! Ey! Kumpel!« Jojo boxt Marvin in die Rippen. Ein bisschen zu grob. Fast schon nicht mehr freundschaftlich.

Etwa neidisch?, denkt Marvin.

»Geil, wie im Film!«, ruft Mauki.

Bully schüttelt nur feixend den Kopf und sagt schließlich: »Darauf brauch ich dringend ein Bier. Wie sieht’s bei euch aus?«

»Idiot!« Jojo tippt ihm gegen die Stirn. »Wir schreiben gleich Latein.«

Bully beharrt auf seiner Idee. »Dann aber direkt danach. Nach der sechsten zu Onkel Herbie. So was muss begossen werden.«

Für alle, die Hamburg nicht kennen: Onkel Herbie ist die kleine Imbissstube in ihrem Viertel, zwischen Alster und U-Bahn-Haltestelle. Onkel Herbie hat alles, was echte Jungs brauchen, sagt Bully immer. Vor allen Dingen Bier. Im Sixpack. Eiskalt.

»Was gibt’s denn zu begießen?«, motzt Marvel. »Hab ich etwa gesagt, ich ruf da an?«

Seine Freunde starren ihn an. Mauki tippt sich an die Stirn. »Mann, ehrlich, Marvel, willst du uns verarschen? Natürlich rufst du an.«

Bully schlägt Marvel auf die Schulter, dass die Halswirbel knacken. »Und den Oscar holen wir dann gemeinsam in Hollywood ab.«

Da müssen sie alle lachen. Und dann ertönt auch schon der Gong und die Lateinstunde fängt an.

Der Lateinlehrer Anton Huberti wollte ihnen was Gutes tun und hat ein Gedicht von Catull ausgesucht: das Kussgedicht, das Lehrer immer als Trumpfkarte aus dem Ärmel ziehen, wenn die Schüler sich fragen: wozu eigentlich Latein?

»Da mi basia mille, deinde centum, dein mille altera …« - Gib mir tausend Küsse, dann hundert, dann weitere tausend … und so weiter.

Jojo, der neben Marvel sitzt, knirscht mit den Zähnen, was er immer tut, wenn ihm was auf den Geist geht, und brummelt Unverständliches vor sich hin.

Huberti merkt sofort auf und blickt stirnrunzelnd in ihre Richtung. »Jojo, hast du ein Problem?«

»Ja«, sagt Jojo, froh, dass er mit dem Denken mal Pause machen kann, »ich hab grad mal so nachgedacht, ob der Typ nur Liebesgedichte geschrieben hat oder auch mal was anderes.«

»Was wäre in deinen Augen denn mal was anderes?« Hubertis Stimme klingt gereizt, geradezu empört. Huberti schätzt es nicht, wenn die Schüler seine Textauswahl kritisieren.

»Na ja«, entgegnet Jojo trotzig, »ein Saufgedicht oder so.«

Ein paar Lacher erklingen, verebben aber sofort wieder.

Jojo glaubt, er muss noch eins nachlegen. »Ich hab mal irgendwo gelesen, dass die alten Römer fette Saufgelage gefeiert haben. Bis zum Abwinken haben die gesoffen. Die hatten sogar Pfauenfedern dabei. Damit haben sie sich den Hals gekitzelt, um schneller kotzen zu können. Damit wieder neuer Stoff reinpasst.«

Marvel bemerkt, wie die senkrechte Falte auf Hubertis Stirn anschwillt.

»Komm wieder runter, Jojo«, warnt er leise. »Es reicht!«

Der Lehrer aber hat sich bereits auf den Weg zu ihnen gemacht. Er kommt direkt auf Jojo und Marvel zu.

Jojo senkt den Kopf wieder tief über den Text.

Und während Marvel stirnrunzelnd die vierte Zeile studiert: Soles occidere et redire possunt, brennt die Visitenkarte in seiner Jackentasche und ihm wird klar, dass er nachher wohl da anrufen wird.

Und dass es an der Zeit ist, seinem Leben einen neuen Kick zu geben.

Als am Ende der Stunde alle Schüler nacheinander beim Verlassen des Klassenraums ihre Arbeiten auf Hubertis Tisch legen, hält der Lehrer Jojo zurück. »Meum est propositum in taverna mori«, sagt er.

Jojo blinzelt. »Hey, kapier ich nicht …«

Der Lehrer lächelt. »Du wolltest doch einen Trinkspruch. Und der lautet: Meum est propositum in taverna mori.«

»Aha«, knurrt Jojo. Er ist ungeduldig. Er hat heute keine Lust auf einen Plausch mit dem Lehrer. Huberti ist beliebt in der Schule, in der 9 a besonders. Er weiß mehr über seine Schüler als jeder andere Lehrer. Viele haben ihn schon zu Hause besucht. Eine Wohnung, deren Wände mit Büchern tapeziert sind. Seine Frau kocht Tee aus frischem Ingwer. Marvel hat Hubertis Handynummer gespeichert. Huberti hat die 9 a zweimal auf einer Klassenfahrt begleitet, sie hatten alle einen Mordsspaß.

Huberti ist in Ordnung. Huberti ist einer von den wenigen Lehrern, mit denen man auch abends gern mal um die Häuser zöge. Und für den man lernt, weil man ihn nicht enttäuschen will. Und mit dem man auch mal das eine oder andere private Problem antexten kann.

Aber nicht heute, denn draußen auf dem Flur warten schon die anderen. Huberti jedoch, auf den mittags niemand zu warten scheint, legt Jojo den Arm um die Schulter und sagt in dem väterlich jovialen Ton, den er manchmal draufhat: »Zu Deutsch: Mein Vorsatz ist es, in der Taverne zu sterben.«

Jojo grinst. »Ah! Super! Danke für den Tipp. Aber ganz so schlimm ist es bei mir noch nicht.«

»Na hoffentlich!«, ruft Huberti ihm nach, aber da ist Jojo schon draußen.

Das Bier bei Onkel Herbie ist nicht eiskalt wie gewohnt, das Kondenswasser perlt nicht herunter und zieht nicht diese schönen senkrechten Streifen. Das Bier ist lauwarm und Onkel Herbie stinkwütend. Sie haben ihm den Strom abgestellt. Weil er eine Verwarnung bekommen hat. Bloß weil er die zwei Biertische und vier Bierbänken neben dem Kiosk aufgestellt hat. Der Kiosk war früher ein öffentliches Klo. Ganz chic, aus Klinker mit einem Kupferdach. Richtig nett. Kein Mensch würde draufkommen, dass das früher mal eine Pinkelanstalt war.

Am Morgen ist jemand von der Stadt da gewesen und hat behauptet, Onkel Herbie müsse seinen Laden dichtmachen. Dabei ist Onkel Herbie schon seit zehn Jahren hier und verkauft Wodka, Underberg und Jägermeister und all die anderen kleinen Schnäpse und eben Bier an Leute mit Durst. Sogar Eierlikör. Oder Rotwein. Also, wo liegt das Problem?

Das Problem liegt auf der anderen Straßenseite. Drohend deutet Onkel Herbie auf das blendend weiße Patrizierhaus mit Säulen vor dem Eingang. Das Haus hat früher einem Messie gehört, einem Typen, der herzensgut war, wie Onkel Herbie sagt, aber einfach nichts wegwerfen konnte. Keine einzige leere Weinflasche, keine einzige ALDI-Tüte, keine Zeitung, keinen leeren Joghurtbecher. Zwischen seinen schönen Rhododendronbüschen und unter der alten Kastanie stapelte sich das Altpapier, das er nachts mit seinem Handkarren auf den Bürgersteigen einsammelte. Er konnte selbst nicht erklären, warum er das tat, aber es war ja nicht verboten und in seinem eigenen Haus kann jeder machen, was er will. Onkel Herbie hat über die Jahre gut an ihm verdient.

Dann ist der Mann in seinem Müll verendet und das Haus und das Grundstück kamen auf den Markt und irgendjemand hat erkannt, was für ein Juwel das eigentlich ist. Zwei Jahre lang wurde renoviert. Onkel Herbie konnte jeden Bauabschnitt aus allernächster Nähe verfolgen. Er kaufte damals sogar einen Kocher und einen großen Topf, um Wiener Würstchen heiß zu machen, und dazu Kartoffelsalat aus dem Eimer für die Bauarbeiter, die regelmäßig bei ihm ihre Mittagspause machten. War ein gutes Geschäft. Aber dann zogen die Besitzer ein.

Sie fährt einen Porsche, er einen bulligen Landrover.

Zuerst haben sie noch zurückgegrüßt, wenn er ihnen morgens zuwinkte. Zuerst haben sie bei ihm sogar ihr Hamburger Abendblatt geholt, aber nur, bis ihr Abo anlief. Seitdem legt ein Austräger jeden Morgen fünf vor sechs das Hamburger Abendblatt, eine Börsenzeitung und die FA Z auf die Fußmatte vor der Haustür.

Irgendwann muss es den neuen Besitzern aufgestoßen sein, dass Onkel Herbie seinen Kiosk praktisch niemals dichtmachte. Onkel Herbie ist fünfundsiebzig, und in dem Alter, sagt er, brauche der Mensch immer weniger Schlaf. Außerdem weiß er nicht, was er machen soll, wenn er nicht hinter dem Tresen in seinem Kiosk steht oder die Aschenbecher auf dem Biertisch ausleert. Und Herr Lehmann hängt auch lieber am Kiosk rum als in der kleinen Einzimmerwohnung in Hamburg-Barmbek. Herr Lehmann ist ein dunkelbrauner Mischling mit buschigen Augenbrauen, nacktem Schwanz und den treuen Augen eines Hamsters. Herr Lehmann - auch genannt HL - schwänzelt unentwegt um den Kiosk und freut sich über jeden, der bei Onkel Herbie ein Bier trinkt, Zigaretten kauft oder nur quatschen will. Herr Lehmann bellt nicht, weil er nicht bellen kann seit der Sache mit seinen Stimmbändern. Also wegen HL hat sich noch nie jemand beschwert. Außerdem flitzt Onkel Herbie sofort mit einer kleinen schwarzen Plastiktüte los, wenn der Hund sein Geschäft gemacht hat. Er ist so erzogen, dass er sich nach jedem Klogang bei Onkel Herbie meldet und ihn zu der Stelle führt. Andere Leute wären stolz auf so einen sauberen, gut erzogenen Hund in der Nachbarschaft.

Marvel, Bully, Mauki und Jojo hören sich geduldig Onkel Herbies Gejammer an, während sie ihr lauwarmes Bier schlürfen. Denn: »Kein Bier ist auch keine Lösung«, hat Marvel getönt, als Herbie sie vor die Alternative stellte: warmes Bier oder gar keins.

Onkel Herbie erwartet von ihnen coole Sprüche und im Sprücheklopfen sind sie tierisch gut. Onkel Herbie hat ihnen deswegen Rabatt gewährt. Er weiß, was er seiner Stammkundschaft schuldet.

Nicht dass Marvel und seine Truppe hier jeden Nachmittag rumhängen. Nicht dass sie nicht auch mal Cola oder Apfelschorle trinken. Bier ist die Ausnahme. Mittags sowieso. Bier gibt’s, wenn es was zu feiern gibt, wie jetzt, oder wenn einer von ihnen seinen Kummer ersäufen muss. Eine Weibersache zum Beispiel, Ärger mit den Eltern oder ein Problem in der Schule.

Sie sitzen an dem Biertisch, die Schultaschen zwischen den Füßen, und trinken das Holsten stilecht aus der Flasche. Und fühlen sich wie in der Werbung: saucool.

Marvel wollte Onkel Herbie eigentlich die Sache mit der Soap erzählen. Onkel Herbie hätte sich bestimmt darüber gefreut, obwohl er ja nie fernsieht, weil er immer in seinem Kiosk steht. Aber er hätte sich gefreut. Marvel ist nicht sicher, ob er irgendjemanden kennt, der sich mehr freuen würde als Onkel Herbie. Seine Mutter? Wer weiß. Sein Vater? Nee. Irgendwie ist Onkel Herbie mehr Familie.

Aber Marvel sagt trotzdem nichts, weil Onkel Herbie an diesem Tag keinen Sinn für die Probleme oder die Freuden seiner Kundschaft hat. Sie haben ihm den Strom abgestellt!

Wenn er kein kaltes Bier oder keine anderen eisgekühlten Getränke mehr anbieten kann, werden viele Kunden sich wohl umorientieren. Das spürt er, das weiß er, das würde er, wenn er noch Biertrinker wäre, genauso machen. Aber Onkel Herbie trinkt kein Bier, auch keine harten Sachen. Onkel Herbie ist Mitglied bei den Anonymen Alkoholikern.

»Ich hab früher so viel gesoffen, dass es fürs ganze Leben reichen muss«, sagt er immer, wenn ihn jemand fragt. Er gönnt sich nicht mal eine Cognacbohne oder ein mit Eierlikör gefülltes Osterei, weil er sagt, dass er danach sofort wieder rückfällig werden würde. Onkel Herbie hat seine schöne Gastwirtschaft an der Ostsee wegen seiner Alkoholsucht verloren, auch seine Frau, seine Kinder und das Kajütboot, von dem aus er Dorsche geangelt hat. »Ich war mein bester Kunde«, sagt Onkel Herbie immer. »So was ist das Ende für jeden Wirt.«

Er trinkt nicht mehr, aber er guckt gern zu, wie andere trinken. Er sitzt zwischen den Jungs auf der Bierbank, das Holzfällerhemd hochgekrempelt bis zum Tattoo auf dem Bizeps, darüber eine wattierte Weste. HL sitzt zu seinen Füßen und wedelt bei jedem Wort. Alle haben Onkel Herbie verlassen, nur HL nicht.

»Ich hab vorhin einen Satz gelernt«, sagt Jojo, der etwas sucht, womit er Onkel Herbie aufheitern kann, »den schenk ich dir.«

»Na, dann spuck mal aus.« Onkel Herbie legt seine Arme um Jojos magere Schultern. Jojo ist dünn wie ein Schilfrohr im Wind.

»Ist aber auf Latein.«

»Ach so.«

Natürlich muss er den Satz trotzdem sagen.

»Meum est propositum in taverna mori.«

»Und was heißt der Quatsch?«, fragt Onkel Herbie.

Jojo grinst. »Mein Vorsatz ist es, in der Taverne zu sterben.«

Dann überlegen sie, wie dieser Satz wohl auf Lateinisch geht: Mein Plan ist es, in DEINER Taverne zu sterben, mein Freund.

Der fünfundsiebzigjährige Onkel Herbie beobachtet die Jungs aus seinen kleinen traurigen Augen. »Ach Jungs, ihr seid großartig. Das klingt toll. Aber euer Herbie hat das Gefühl, dass aus diesem schönen Plan nichts wird. Die Kerle meinen es ernst.«

Sie starren düster auf das schöne Haus mit den weißen Säulen. Da wohnt der Feind.

Bully, der miese Stimmung nur schwer erträgt, hebt seine leere Flasche und ruft trotzig: »Am Mittag zwei Bier und der Tag gehört dir!«

Marvel wehrt ab. »Hey Mann, du spinnst. Ein Bier reicht.«

»Jawohl!«, sagt Bully. »Zwischen Leber und Milz passt immer ein Pils!«

Alle gucken Marvel erwartungsvoll an. Herbie auch. Jeder weiß: Einer muss noch kommen.

Und so sagt Marvel: »Begrabt meine Leber am Ende der Theke«, und dann highfiven sie sich. Und die Welt ist schön.

Zu Hause wartet seine Mutter mit dem Mittagessen. An der Schrankwand in der Küche hängt Marvels Stundenplan. So weiß sie immer, wann Marvel aus der Schule kommt. Marvel findet das ätzend, er findet, so was muss spätestens nach der sechsten Klasse aufhören, aber weil seine Mutter berufstätig ist und sich auf jede Minute freut, die sie mit ihrem Sohn verbringt, kann er ihr das nicht abgewöhnen.

Heute ist Mittwoch und sie weiß, dass er nach der sechsten Stunde freihat. Seit einer Stunde ist der Tisch gedeckt, seit einer Stunde liegen die panierten Schnitzel unter einer Klarsichtfolie neben dem Herd und der Salat sieht bereits matschig aus.

»Marvin!«, ruft seine Mutter aus dem Bad, als er die Wohnungstür öffnet. »Bist du das endlich?«

»Wer sonst?«, knurrt Marvin. Er und seine Mutter wohnen allein in dieser Dreizimmerwohnung. Niemand sonst hat einen Wohnungsschlüssel.

Im Wohnzimmer läuft der Fernseher, im Bad rauscht die Wasserleitung. Marvin würde jetzt gern als Erstes ins Bad gehen, um mit Mundwasser zu gurgeln. Das hat er sich angewöhnt, seit er hin und wieder ein Bierchen kippt. Seine Mutter kommt nämlich manchmal noch auf die Idee, ihn zur Begrüßung zu küssen, so wie früher, als er klein war. Und sie hat eine feine Nase.

Aber jetzt ist seine Mutter im Bad, also lässt er sich auf den Boden fallen und zieht seine Chucks aus.

Die Badezimmertür geht auf. Seine Mutter kommt heraus, sie trocknet sich die Hände ab. Babsi Keller ist zweiundvierzig, groß, schlank, dunkelhaarig, sportlich. Und hübsch, findet Marvel. Er hasst seinen Vater für das, was er ihnen angetan hat. Aber sie reden nicht drüber. Das haben sie irgendwann mal beschlossen. Es nützt ja nichts. Die Dinge sind, wie sie sind. Sein Vater lebt jetzt mit einer anderen Frau zusammen und mit der hat er wieder ein Kind. Ein Mädchen. Marvel weiß nicht mal mehr, wie die kleine Zicke heißt. Er hat das verdrängt, es ist ihm egal. Er hat seinen Vater seit der Trennung höchstens zwei, drei Mal gesehen und jedes Mal ging es ihm danach so schlecht, dass er geschworen hat, sich das nicht mehr anzutun.

So ist der Stand der Dinge.

»Der Kartoffelbrei ist bestimmt schon kalt«, sagt seine Mutter jetzt. »Und der Salat sieht aus wie der Katze aus dem Hals gezogen.«

»Macht nichts«, sagt Marvin, »hab sowieso keinen Hunger.« Es stimmt eben, dass Bier eine Mahlzeit ersetzen kann.

»Keinen Hunger? Was ist los? Große Kerle müssen ordentlich essen! Es gibt Schnitzel! Wozu hab ich mir die ganze Mühe gemacht? Um vier beginnt meine Schicht. Also komm, setz dich zu mir.«

Marvel gehorcht. Wie eigentlich immer. Er tut überhaupt alles, damit seine Mutter seinetwegen nicht auch noch Stress hat. Ihr Leben ist schon hart genug. Sie hätte ein besseres verdient, sagt sie manchmal, und Marvel findet das auch. Sie hätten beide was Besseres verdient.

Seine Mutter arbeitet im Krankenhaus in der Notaufnahme. Nicht als Krankenschwester, sondern als Bürokraft. Sie erledigt all den Papierkram, der bei jedem Patienten anfällt. Manchmal erzählt sie schaurige Geschichten von Unfallopfern und Leuten, die halb tot eingeliefert werden, und trotzdem muss sie rauskriegen, bei welcher Krankenversicherung die Leute sind, wie sie heißen, wo sie wohnen, ob sie eine Medikamentenallergie haben oder HIV-positiv sind. Welche Blutgruppe und so weiter. Manchmal können die Leute nur röcheln, manchmal werden sie jedoch von Verwandten begleitet. Dann ist sie erleichtert, dass sie die armen Patienten nicht mit Fragen quälen muss.

Marvel stellt die Chucks schön nebeneinander unter die Garderobe, und als er aufstehen will, beugt seine Mutter sich zu ihm herunter. Dies ist offenbar einer der Tage, an dem sie einen Kuss von ihm möchte. Sie hat manchmal diese sentimentalen Anwandlungen. Marvel dreht den Kopf ein bisschen weg, die Lippen seiner Mutter streifen praktisch nur noch Wange und Ohr. Er schiebt sich an der Wand entlang in Richtung Bad.

Seine Mutter schnüffelt misstrauisch.

»Sag mal, Marvin! Wie riechst du denn?«, fragt seine Mutter plötzlich.

»Wie denn?« Marvel flieht ins Bad, aber bevor er die Tür zudrücken kann, hat seine Mutter ihren Fuß dazwischengeschoben. Sie ruft erschrocken: »Hast du etwa was getrunken?«

»Quatsch«, knurrt Marvel. »Mama, nimm bitte den Fuß weg, ich muss pinkeln.«

»Aber du riechst nach Bier!«

»Wir hatten heute Physik.« Als würde das irgendetwas erklären.

Das Problem mit lauwarmem Bier ist eben auch, dass der Alkoholgeruch stärker durchkommt. Marvel denkt, während er möglichst lautlos gurgelt, dass Onkel Herbie tatsächlich ein paar gute Kunden verlieren wird, wenn er das mit dem Strom nicht geregelt kriegt. Und dass er, sobald seine Mutter los ist zur Schicht, bei Wanda anrufen wird.

Marvel hat um 16 Uhr einen Termin im Studio Hamburg. Das ist eine halbe S-Bahnstunde vom Stadtzentrum entfernt. Ein riesiger Komplex mit Bürotürmen, Studios, in denen Talkshows aufgezeichnet, Shows vorbereitet oder neue Schauspieler gecastet werden. Er ist mit der U-Bahn hingefahren, das letzte Stück mit dem Bus.

Er hat sich entschieden, an seinem Outfit nichts zu ändern, also: Fleecejacke mit Kapuze, ein Sweatshirt mit dem Aufdruck: »Was guckst du?«, Jeans und Chucks. In diesen Klamotten fühlt er sich authentisch und deshalb sicher. Das ist schließlich wichtig.

Der Pförtner schaut auf eine Liste, lässt sich Marvels Personalausweis zeigen und wählt eine Nummer.

»Ich hab einen Marvin Keller hier«, sagt er, hebt den Blick, mustert Marvin, der cool zurückblickt.

»Gut. Okay, danke.« Der Pförtner schiebt Marvins Personalausweis durch den schmalen Spalt in der Glasscheibe zurück. »Studio 9 A«, sagt er und macht eine vage Handbewegung nach rechts.

Während Marvel an riesigen Trucks mit dem N DR-Logo vorbeigeht, überlegt er, ob es ein gutes Omen ist, dass die 9 a auch seine Schulklasse ist.

Leute, die Filmkulissen auf Karren vor sich herschieben oder mit riesigen Kabelrollen auf Pick-ups herumkurven, beachten ihn nicht. Es wimmelt von Leuten, die alle furchtbar beschäftigt tun, obwohl man nicht auf den ersten Blick erkennt, warum sie so wuseln.

Alle außer Marvel scheinen jedoch genau zu wissen, wohin sie müssen. Marvel geht an einer Glaswand vorbei, endlos lange. Durch die Scheiben kann er in den Kantinenraum blicken. Er sieht Köche in weißen Jacken hinter einem endlosen Tresen, er sieht eine Salatbar, eine Küchentheke, er sieht Leute an Tischen, die Espresso trinken und heftig miteinander diskutieren. Dann rempelt er plötzlich mit jemandem zusammen, der das Gesicht eines Greises und die Figur eines fünfzehnjährigen Jungen hat. Ziemlich schräg. Der Greis grinst und dabei merkt Marvel, wie die dicke Make-up-Schicht sich kräuselt. Cool macht er dem Freak Platz. Ein pinkfarbenes Cadillac Cabrio gleitet an ihm vorbei und gleich danach ein Bonzenwagen, gepanzert, mit getönten Scheiben. Sieht nach Politiker aus, denkt Marvel. Da weiß er noch nicht, dass auch große Filmproduzenten gern solche Autos fahren.

Das Studio 9 A entpuppt sich als riesiger fensterloser Container aus Aluminium. An der Tür steht: Coole Zeiten. - Eine Multimedia Produktion.

Als Erstes gelangt er in einen neonbeleuchteten Gang, von dem lauter Zimmer abgehen. Über einer Tür brennt eine rote Lichtleiste, und als Marvel näher kommt, sieht er, dass »Achtung! Ruhe, bitte! Wir drehen!« auf der Leiste steht.

Marvel geht auf Zehenspitzen vorbei, bis er zu der Tür mit dem provisorischen Schild »Casting« kommt.

Die Tür steht halb offen. Im Raum herrscht Hektik. Man schickt ihn weiter durch einen anderen Gang mit anderen Türen. Leute rennen ihn fast über den Haufen, einmal stolpert er über ein Kabel. Dann geht plötzlich das Licht aus und jemand brüllt: »Nein!!! Nicht schon wieder.« Sekunden später geht das Licht wieder an.

Es dauert, bis Marvel endlich die Assistentin gefunden hat, die Nummern und Texte verteilt. Er hat sich das alles irgendwie organisierter vorgestellt. Dann dauert es noch, bis die Assistentin ihr Telefongespräch beendet und seinen Namen auf einer Liste gefunden hat. Marvel riskiert einen Blick auf die Liste. Da stehen mindestens zwölf Namen untereinander! Wollen die etwa alle die gleiche Rolle? Wieso hat dieser Ringelstrumpf ihm dann das Gefühl gegeben, als habe das ganze Studio nur auf ihn, Marvin Keller, gewartet? Sein Selbstbewusstsein sinkt schneller, als ein Stein in einen Brunnenschacht plumpst.

»Ist Wanda vielleicht da?«, fragt er.

»Nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt«, erwidert die Assistentin fröhlich, »aber frag mich nicht, wo. Hier ist heute die Hölle los.«

Marvel wollte auch nicht fragen.

»Wir hinken sowieso schon dem Drehplan hinterher«, erklärt die Assistentin, »und die Regie ist komplett genervt, weil sie das hier nun auch noch durchziehen muss.«

»Das hier«, das ist offenbar das Casting. Sein Casting - Marvel versucht, das sportlich zu nehmen. Was soll er auch sonst tun. Er nickt und heuchelt Verständnis.

Die Assistentin gibt Marvel einen DI N-A4-Bogen. »Das musst du auswendig können. Ist nicht viel Text. Ein Dialog aus einer Szene mit deiner Halbschwester. Du bist Max und sie ist Jule. Alles klar? Du lernst die Textstellen von Max auswendig. Verstanden?«

Marvel will sagen: Ich bin ja nicht blöd, aber das schluckt er lieber runter. Er rollt das Papier zusammen und schaut sich um. Kein Stuhl, nur unausgepackte Kartons und Berge von ausgedruckten Drehbüchern. Auf dem Deckel steht jedes Mal: Coole Zeiten. Und darunter in verschiedenen Farben verschiedene Codes, mit denen Marvel nichts anfangen kann.

»Okay«, sagt Marvel. »Wo soll ich jetzt hin?«

Die Assistentin führt ihn zu einem Raum, in dem bereits ein paar Jungen und Mädchen warten, die alle ungefähr so alt sind wie er. Marvel linst: Alle Jungs haben den gleichen Text vor der Nase, manche schauen ihn neugierig an, taxieren ihn, manche grinsen freundlich, andere blicken nicht einmal auf. Sie haben ihre Finger in die Ohren gesteckt und bewegen beim Auswendiglernen des Texts die Lippen. Manche der Mädchen aber schenken ihm ein scheues Lächeln. Das ist einfach, er ist für sie ja keine Konkurrenz.

Marvin setzt sich auf einen Hocker - die Stühle mit Lehnen sind alle besetzt. Er fühlt sich irgendwie deklassiert auf dem blöden Möbel und steht wieder auf. An die Wand gelehnt, studiert er die Textstelle.

Offenbar handelt es sich um einen Streit wegen Jules Mutter, die Max wohl nicht ausstehen kann. Irgendwas muss er in der vorangegangenen Szene falsch gemacht haben. Er hat sich danebenbenommen, ganz offensichtlich.

Jule greift ihn an, er reagiert ruppig und brutal, sodass Jule in »haltloses Schluchzen« ausbricht. Das versetzt Max offenbar einen Schock. Denn da steht: »Max reagiert zunächst geschockt. Er denkt an Flucht. Doch dann besinnt er sich plötzlich, legt seine Hand auf Jules Rücken, den sie ihm zugedreht hat, und sagt leise: »Hey, war echt nicht so gemeint.«

Mmh, denkt Marvel.

Und dann sagt er sich: Da musst du jetzt durch. Also okay, ran.

Er lässt sich mit dem Rücken an der Wand heruntergleiten und bleibt so mit gebeugten Knien hocken und lernt seinen Text.

Dabei registriert er, wie immer wieder jemand aufgerufen wird, durch eine Tür verschwindet und nicht wieder zurückkommt. Noch mehr Leute kommen. Marvel schenkt jedem Neuen ein Grinsen. Er hat beschlossen, das Ganze cool zu nehmen. Mehr als Ulk, als Spaß. Wenn sie ihn nicht nehmen, muss er diesen Zirkus jedenfalls nie mehr mitmachen.

Das Filmstudio, in das ihn schließlich jemand führt, ist ein hoher, riesiger Raum mit einer schwarzen Decke, von der Kabel baumeln wie Seile, um sich daran aufzuhängen. Und Schienen mit riesigen Scheinwerfern. Doch der größte Teil des Studios liegt im Dunkeln. Marvel muss über Kabel steigen, an Kisten und Requisiten vorbei, an Kulissen, die aussehen wie echte Backsteinwände, an Bäumen aus Plastik. Sogar einen kleinen Kiesweg muss er überqueren. Dann steht er in einem Haus mit vielen Zimmern. Es gibt nur keine Zimmerdecken, kein Dach. Und alles liegt im Halbdunkel, bis er plötzlich vor einer Küchenwand steht. Ein Tisch, zwei Stühle und lauter Kreidekreuze und Zeichen auf dem Fußboden.

Jemand sagt: »Hallo Marvin, ich bin Atze vom Ton.«

Der Typ trägt schwarze Klamotten und er hat Kopfhörer auf. Dicke Dinger. Er riecht nach Knoblauch und Mentholkaugummi - keine besonders appetitliche Mischung. Er zeigt auf einen langen Stab, an dessen Ende ein Mikrofon hängt. »Hiermit angle ich den Ton. An das Ding gewöhnst du dich schnell. Und jetzt machen wir eine Tonprobe«, erklärt er, bevor er wieder im Halbdunkel verschwindet.

Marvel nickt. Er räuspert sich. Er wartet.

Der Typ wartet.

Marvel schweigt.

»Also los«, sagt der Typ.

Plötzlich gehen über seinem Kopf riesige Scheinwerfer an. Alles wird in gleißendes Licht getaucht. Er blinzelt, sieht auf einmal gar nichts mehr. Nicht einmal den Kameramann hinter der großen Kamera.

Marvin versucht, den Typen in der Dunkelheit auszumachen. Er hat keine Ahnung, wo der geblieben ist. Er fühlt sich komplett verloren.

»Was soll ich denn sagen?«, fragt Marvel unsicher.

»Na, irgendwas. Was dir in den Sinn kommt, ist nur eine Tonprobe.«

Aber Marvel kommt nichts in den Sinn. Sein Gehirn spuckt nichts aus. Es wäre jetzt natürlich cool, einen richtig witzigen Satz zu bringen, irgendwas, was man den Kumpels erzählen kann, etwas, das ihn zum Hero macht, selbst wenn er dann doch nicht ausgesucht wird. Aber es fällt ihm nichts Witziges ein. Es fällt ihm überhaupt nichts ein. Sein Kopf ist wie ein ausgeschalteter Computer.

»Okay, machen wir’s uns einfach. Sag einfach eins, zwei, drei. Zählen kannst du?«

Marvel hasst es, wenn andere cool sind. Auf die Rolle ist er abonniert. Aber er schluckt artig, holt tief Luft und beginnt zu zählen. »Eins, zwei, drei, vier.«

»Nicht schreien. Ganz normale Lautstärke. Wie du immer sprichst.«

Marvin wiederholt: »Eins, zwei, drei.«

»Okay, und jetzt sag mal, wenn dir nichts anderes einfällt, wie du heißt und wo du wohnst.«

»Ich bin der Marvin, Nachname Keller, aber alle nennen mich Marvel. Soll ich jetzt erklären, wieso?«

»Mach, was du willst.«

»Also, ich wohne in Hamburg-Winterhude, in der Schlüterstraße 89, zweiter Stock.«

»Habt ihr da auch einen Balkon?«

»Mann, was soll das denn? Verarschen kann ich mich allein«, platzt es aus Marvel heraus.

»Na siehste, geht doch«, lacht Atze aus dem Dunkel.

Marvels Aufregung ist wie weggeblasen.

Aus dem Halbdunkel taucht eine Frau auf, so breit wie hoch, in wallend rote Gewänder gekleidet. Sie schaut auf eine Liste, hebt den Kopf. »Marvin Keller?«, fragt sie. Ihre Stimme ist dunkel und rau wie ein Reibeisen.

»Ja.«

Sie legt die Liste weg und streckt ihm aus den Wallekleidern ihren dicken Arm entgegen. Sie fixiert ihn kurz. An ihrer Miene kann Marvel nicht erkennen, was sie vorhat. »Ich bin Biggi, die Regisseurin.« Sie lacht. »Also, an mir kommst du nicht vorbei.«

Marvin denkt, dass sie diesen Satz an diesem Tag wohl schon dreißig Mal gesagt hat, zu allen, die sich zum Casting gemeldet haben. Er managt ein Grinsen.

Die Regisseurin deutet auf die Küchenkulisse. »Also, das ist jetzt nur ein Provisorium. Fürs Casting. Du sitzt auf dem Stuhl. Siehst du da die roten Markierungen? Das sind deine. Deine Filmpartnerin Jule hat die blauen Markierungen. Du darfst die Markierungen nicht verlassen. Du sitzt da, du spielst, sagst deinen Text - und dann geb ich ein Zeichen und eine Tür schlägt zu, obwohl hier keine Tür ist, also sei nicht verwirrt.«

»Nee, bin ich schon nicht«, lügt er, doch sein Puls ist mittlerweile auf hundertachtzig.

»Gut. Jule kommt also rein. Du bist schlecht drauf, es gab - das ist die Szene davor - ziemlichen Zoff. Jule ist sauer auf dich, weil du ihre Mutter wie Luft behandelst. Wie deine Putzfrau.

cbj ist der Kinder- und Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House

Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform

1. Auflage 2010

© 2010 cbj Verlag, München Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Luitgard Distel

he. Herstellung: RF Satz: DTP Service Apel, Hannover

eISBN 978-3-641-04853-2

www.cbj-verlag.de

Leseprobe

www.randomhouse.de