8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eifeler Literaturverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Verbrechen gegen Leib und Leben waren schon immer nicht nur Spiegel der geistig-moralischen Einstellung bestimmter Menschen, sondern sagen auch viel über die allgemeinen gesellschaftlichen Umstände aus, in denen sie verübt wurden (und werden). Die hier beschriebenen historischen Mordfälle zeugen von grausamen Tätern, von Verrohung, schutzlosem Ausgeliefertsein in der Einsamkeit und von der Not der wehrlosen Opfer. Die schrecklichen Vorgänge lassen die oft als idyllischen Sehnsuchtsort heraufbeschworene Eifel in einem ganz anderen Licht erscheinen. Hans-Peter Pracht zeichnet fünfzehn historische Mordfälle aus der Eifel und dem Raum Aachen vom 18. Bis ins 20. Jahrhundert nach. Dazu gehören der berühmtgewordene Mord an Laura Klinkenberg im Jahre 1908 bei Aachen, der Kindermord in Bad Neuenahr 1945, die grausamen Morde der berüchtigten Moselbande in der Sprinker Mühle bei Daun Ende des 18. Jahrhunderts sowie der Lynchmord an einem US-Soldaten im August 1944 in Preist. So mancher Mord in der Eifel wurde nie aufgeklärt und man kann heute nur noch mutmaßen, ob die Gründe hierfür in der Raffinesse der Täter oder unzureichenden Ermittlungen zu suchen sind …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 278

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Hans-Peter Pracht

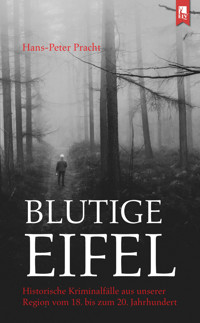

Blutige Eifel

Historische Kriminalfälle aus unserer Region vom 18. bis zum 20. Jahrhundert

Hans-Peter Pracht

Blutige

Eifel

Historische Kriminalfälle aus unserer Region vom 18. bis zum 20. Jahrhundert

Eifeler Literaturverlag 2022

Impressum

1. Auflage 2022

© Eifeler Literaturverlag

In der Verlagsgruppe Mainz

Alle Rechte vorbehalten

Printed in Germany

Eifeler Literaturverlag

Verlagsgruppe Mainz

Süsterfeldstraße 83

52072 Aachen

www.eifeler-literaturverlag.de

Gestaltung, Druck und Vertrieb:

Druck & Verlagshaus Mainz

Süsterfeldstraße 83

52072 Aachen

www.verlag-mainz.de

Umschlaggestaltung:

Dietrich Betcher

Abbildungsnachweis:

https://www.freepik.com/free-photo/man-walking-misty-woods_13461966.htm

Druckbuch:

ISBN-10: 3-96123-042-0

ISBN-13: 978-3-96123-042-6

E-Book:

ISBN-10: 3-96123-055-2

ISBN-13: 978-3-96123-055-6

Einführung

Das Verbrechen als unmenschliches Vorgehen gegen Leib, Leben und Sachen stellte schon immer den Spiegel des gesellschaftlichen Umfelds und der geistig-moralischen Einstellung bestimmter Menschen dar. Dabei kristallisierten sich stets andersdenkende und unterschiedlich empfindende Zeitgenossen deutlich heraus, indem sie in ihrer eigenbestimmten Art das friedliche Zusammenleben und Nebeneinander in der Gemeinschaft durchbrachen. Die Motivation lag darin, sich persönliche Vorteile zu verschaffen oder andere, bereits zuvor begangene Straftaten zu verdecken. Auch Rache an Menschen zu nehmen, die nicht den eigenen Vorstellungen entsprachen oder dem Täter nicht in seinem Sinne nachgekommen waren, sind Gründe für körperliche Übergriffe. Verzweiflung und Ausweglosigkeit waren nicht selten Ursachen für Handlungen, von denen niemand betroffen werden wollte und die nicht immer nur Ausnahmen blieben.

Das vorliegende Werk beschreibt außergewöhnliche Tötungsdelikte in der Eifel, grenzübergreifend nach Belgien hinein, begangen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, einer Zeit, in der Leben und körperliche Unversehrtheit anderer Menschen der Habgier und persönlichen Bereicherung bestimmter Einzelpersonen und Gruppen untergeordnet scheinen und offensichtlich einen niederen Stellenwert erfuhren.

Bei der Durchführung von Gewalttaten wider das Leben gab es unterschiedlichste Motive. Auch variiert die Anzahl der daran beteiligten Täter.

Auffallen wird bei der Beschreibung einiger Fälle, dass es zu sogenannten »Übertötungen« kam. Das bedeutet, dass rohe körperliche Gewalt über das eigentliche Maß einer Tötungsabsicht und Tötungsvollendung hinausging, ein Begriff aus der heutigen Kriminalistik, der zwei Gründe für derartiges Verhalten vorsieht. Einerseits konnte sich ein Täter in einem unkontrollierbaren Blutrausch befinden, vielfach noch von Mittätern angefeuert und von zuvor ausgiebigem Alkoholkonsum gesteuert. Er konnte von seinem Opfer nicht ablassen, obwohl er selbst nicht mehr realisierte, wie er da eigentlich handelte. Andererseits konnte es auch gezielte Absicht gewesen sein, sozusagen auf »Nummer sicher« zu gehen, dass später die Opfer ihre Täter nicht mehr beschreiben und gegen sie aussagen konnten. Es deutete vieles bereits im Vorfeld darauf hin, dass Täter ohne Gesichtsmasken bei ihrer Tatausführung schon mit dem Vorsatz erschienen, ihre Opfer ohnehin zu töten und unschädlich zu machen, ganz gleich, wie sich der Überfall und das Ergebnis der Beute gestalten würden.

Es waren Einzeltäter bekannt, die ihre Taten genau planten, aber auch solche, die spontan zum Verbrecher wurden. Das zeigt sich zum Beispiel im Mordfall von Großlangenfeld im Jahr 1929. Ein Mann war im Bereich Bleialf in der Schneifel zu Fuß unterwegs, angeblich auf der Suche nach seiner eigenen Frau, die ihn verlassen hatte. Auf einem abgelegenen Hof traf er dann auf eine Frau, die ihn in ihrem Haus sogar noch mit Brot und Kaffee versorgte. Noch nichts deutete zu diesem Zeitpunkt auf eine Gewalttat hin. Nach Verlassen des Anwesens besann sich der Mann mit einem Male anders, kehrte zurück und übte spontan und ohne lange Vorplanung ein grausames Verbrechen aus.

Ein Einzeltäter anderer Kategorie trieb Anfang des 20. Jahrhunderts sein Unwesen im Bereich von Boos in der Nähe von Kelberg. Seine Sozialprognose erwies sich bereits von frühester Kindheit als nicht vielversprechend. Sein Erzeuger hatte gleich nach der Geburt das Weite gesucht, die Mutter verfügte über keinen festen Wohnsitz, in der Regel eine wichtige Voraussetzung für die Erziehung eines Kindes. Sie war also nicht sesshaft, hielt sich mal hier, mal da auf. Immer wieder traten andere Menschen in ihr Leben. Das Kind lebte ohne positive soziale Perspektiven, Verlässlichkeit, Halt, Gewöhnung an über längere Zeit anwesende Personen und Liebe blieben auf der Strecke, wurden ihm nicht zuteil. Als er später zu allem Überfluss bei einem Unglücksfall auch noch einen Unterarm verlor, war seine Zukunft besiegelt. Es gelang ihm nicht mehr, Fuß zu fassen, wurde von der Gesellschaft ausgestoßen, verrohte schnell durch die Ablehnung der Menschen, die ihm begegneten. Er schlug sich notgedrungen mit Wilderei durch, hielt sich überwiegend versteckt in den dichten Wäldern auf und war zudem zu allem bereit, nur um sich selbst vor der Gesellschaft zu schützen, der er nicht mehr angehörte. Es kam sogar so weit, dass eigentlich ihm noch vertraute Personen ihr Leben lassen mussten, weil sich sein Misstrauen in unbedingten Selbstschutz steigerte. Er betrachtete schließlich alle Menschen als Verräter und befürchtete, von ihnen an die Behörden ausgeliefert zu werden.

Manche unredlichen Zeitgenossen fühlten sich aber stärker und vielleicht auch mutiger, wenn sie Mittäter an ihrer Seite hatten, vorstellbar auch als Selbstschutz, wenn sie bei Entdeckung oder Festnahme die Schuld auf andere schieben konnten. Mit drei Mann – eher eine kleine Gruppe und noch nicht als eigentliche Bande zu betrachten – wurde im Jahr 1928 zur Nachtzeit lediglich ein Überfall auf einen reichen, alten Mann in Waldesch bei Mayen geplant. Allerdings führten unvorhersehbare Umstände und missverständliche, unkoordinierte Verfahrensweisen bei der Tatausübung schließlich zum Tod des Opfers. Der vielzitierte Kommissar Zufall brachte zwei Jahre später die Klärung des Falls, nachdem die Ermittlungen ins Stocken geraten waren. Zeugen zur Tatzeit waren nicht verfügbar. Das spätere Gerichtsverfahren gestaltete sich dann schwierig, weil es durch gegenseitige Schuldzuweisungen der Beteiligten geprägt war.

Allzu oft fielen unschuldige und rechtschaffene Menschen, die nur auf redliche Art ihren Lebensunterhalt verdienen und mit der Familie in Frieden leben wollten, Verbrechen zum Opfer.

Johann Greber war bekannt als ein korrekter Bahnarbeiter, der sich selbst in den schlechten Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg nicht zu zweifelhaften Geschäften hinreißen ließ, obwohl die Versuchung stets groß war. Die Wälder im deutsch-belgischen Grenzgebiet galten damals als unsicher, besonders nachts. Es wimmelte dort von Schmugglern und anderen zwielichtigen Gestalten, die bestrebt waren, den ersteren wiederum die Waren abzunehmen. Täglich musste der Bahnarbeiter dieses zweifelhafte Gebiet passieren, um von Hauset nach Aachen-Ronheide zu seinem Arbeitsplatz und zurück zu gelangen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis durch einen heimtückischen Raubüberfall mit Waffengewalt in diesem Bereich das Leben des Neununddreißigjährigen beendet wurde. Das Verstecken des Lohnes in seinen Socken war offenbar ein allseits bekanntes und angewandtes Versteck und hatte ihm nichts genutzt.

Verzweiflung über den viele Jahre unverändert negativen Verlauf des Lebens und vermeintliche Ausweglosigkeit führten zu sinnlosen Taten, die sich in ihrer Grausamkeit steigerten. Anlass waren da unabwendbare Schicksalsschläge, aufgestaute Schulden, nicht zu bewältigende Krankheit und vor allem die Befürchtungen, bei den anderen Dorfbewohnern ins Gerede zu kommen. Diese Ansammlung negativer, unüberwindbarer Fakten veranlasste einen Familienvater in Waldesch bei Mayen im Jahr 1937 zum Schlimmsten. Zunächst hatte er in seiner Verzweiflung die Absicht, sich das Leben zu nehmen, um den Gegebenheiten zu entfliehen. Aber offenbar private Missverständnisse führten schließlich zur Auslöschung einer ganzen Familie.

Einsam gelegene Gehöfte, Mühlen und andere Anwesen waren besonders beliebte Ziele von Räuberbanden. Hier stand im Vordergrund, dass die Möglichkeit einer schnellen Hilfe für die Betroffenen nach einem Überfall kaum bestand. Die einsame Lage und die schlechte oder kaum bestehende Infrastruktur standen dem entgegen. Der Rückzug vom Tatort bedurfte keiner großen Eile. Dichte Wälder, unzählige Höhlen, verlassenes Gemäuer oder Burgruinen und alte Herrschaftssitze waren beliebte Aufenthaltsorte von Banden, in denen sie nach den Taten ihre Beute ungestört und in Ruhe aufteilen konnten. Dort fühlten sich die Verbrecher sicher, da sich in den unruhigen Zeiten ohnehin niemand dorthin wagte.

Im Jahr 1800 war das einsam gelegene Wirtshaus Düttling bei Hergarten in der Nordeifel und 1946 der Burgerhof bei Andernach Ziel von brutalen Überfällen, die in regelrechte Hinrichtungen der dort lebenden Menschen ausarteten. Sogar vor unschuldigen Kindern machten die Raubbrenner nicht halt. Denn auch diese wären in der Lage gewesen, über Tathergang und beteiligte Personen Auskunft zu geben. Bei Überfällen durch Banden, eine ganz berüchtigte war die sogenannte Moselbande, soll es üblich gewesen sein, dass sich die Mitglieder bei ihren blutrünstigen Taten gegenseitig anstachelten und sich in ihren Brutalitäten zu übertreffen versuchten, was wiederum zu unnötigen Ausschreitungen während der eigentlichen Tötungen führte.

Neben dem traurigen Schicksal, nahestehende Menschen durch ein grausames Gewaltverbrechen verloren zu haben, traf es die Angehörigen besonders hart, wenn Ermittlungsarbeiten nicht in dem Maße und Umfang betrieben wurden oder betrieben werden konnten, die Täter schnell zu ermitteln und der gerechten Strafe zuzuführen. Bereits um 1900 galt die Gegend um Aachen erwiesenermaßen als ein gefährlicher Bereich, besonders für Frauen. Aber darüber hinaus war die Gefahr grundsätzlich für jedermann groß, Opfer eines Verbrechens zu werden. Als nach einem Mord im Drimborner Wald kein Täter ermittelt und seiner gerechten Strafe zugeführt werden konnte, steigerte sich deshalb die Unruhe in der Bevölkerung. Stimmen wurden laut, die die Fähigkeit von Polizei und Justiz in Zweifel stellten. In einem Fall im Jahr 1906 gerieten die Behörden in Aachen derart unter Druck, dass sogar das Innenministerium in Berlin eingeschaltet werden musste.

Menschenverachtend und skrupellos war sehr oft nicht nur die Vorgehensweise von Tätern, an ihre Beute zu gelangen und ihre Opfer, die als Zeugen hätten aussagen können zu töten, sondern auch das Verhalten direkt nach der Tat. Sie nahmen sich sogar noch die Zeit, den später ermittelnden Behörden die Arbeit zu erschweren, wenn sie die Gesichter und Hände ihrer Opfer bis zur Unkenntlichkeit zerstörten oder sogar in einem Fall bei zwei Opfern die Köpfe vertauschten. Damals ohne DNA-Abgleiche waren andere Maßnahmen erforderlich, die heute Routine sind.

Wenn durch gemeinsame Interessen Menschen zusammenkommen, bedeutet das in der Regel eine positive Verbindung, die von gegenseitigem Vertrauen getragen wird. Anders allerdings erwies es sich, als im Jahr 1966 kriminelle Absichten bestimmter Personen im Vordergrund standen. Weil Straftäter jedem, selbst Tatbeteiligten, grundsätzlich aus Gründen des Eigenschutzes misstrauen mussten, kam es zu einem Mord an einem Komplizen, dessen Loyalität von seinen Mittätern plötzlich infrage gestellt wurde. Ein Mitwisser einer Kleinbande aus Köln mit ihrem »Tätigkeitsbereich Eifel« musste beseitigt werden. Tatort war der Innenraum eines Autos, der Fundort des ahnungslosen Opfers zwischen Eupen und Ternell in Belgien. Dank der damals schon gut funktionierenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen der belgischen Gendarmerie und der Kölner Kriminalpolizei konnte diese Tat schnell aufgeklärt werden.

Besonders Förster standen häufig im Fokus von Verbrechern, die sich nicht damit abfinden konnten, dass nach jahrhundertelanger »Selbstbedienung« an Wild und Holz Recht und Ordnung im Wald einkehren sollten. Um 1900 kam es daher zu einer gezielten Ermordung am Förster Michel in Hertogenwald am Hillbach. Persönliches Engagement von zwei Zollbeamten, das über die dienstlichen Pflichten hinausreichte, führte zur Ergreifung der Täter. Hier wurde der Einsatz der Beamten besonders gewürdigt und mit einer Anerkennungsprämie bedacht.

Soweit ein kurzer einführender Einblick in einige der hier geschilderten spektakulären Verbrechen, die Hintergründe derartiger brutaler Straftaten und ihre Ausführungsweisen …

Das grausameMassaker in der Sprinker Mühle

Die Sprinker Mühle bei Mückeln im Alfbachtal in der heutigen Verbandsgemeinde Daun war Ende des 18. Jahrhunderts im Besitz des Klosters Springiergsbach. Die angesehene und wohlhabende Familie Krones hatte diese Mühle für vierzig Reichstaler pro Jahr angepachtet und betrieb sie schon sehr viele Jahre zur Zufriedenheit aller, die ihre Dienstleistung in Anspruch nahmen.

Der Müller Johann Krones hatte seine Frau Maria, geborene Bell, im Jahr 1768 geheiratet. Sie war gebürtig aus Strohn, einem zehn Kilometer nördlich gelegenen Ort. In den Jahren 1770 bis 1792 bekamen die Eheleute zwölf Kinder.

Die verwandtschaftlichen Verbindungen der Müller-Familie Krones reichten bis zu den Betreibern der Mühlen in Hasborn, Oberscheidweiler und Oberöfflingen.

Das Familien- und Arbeitsleben in der Sprinker Mühle verlief in geordneten Bahnen. Die Menschen waren fleißig, hielten zusammen und unterstützten sich gegenseitig. Die ganze Familie Krones kam jahrein, jahraus einer schweren körperlichen Arbeit nach und erreichte damit gute Lebensverhältnisse. Alle waren mit ihrem Dasein mehr als zufrieden, keiner musste sich beklagen.

Allerdings ganz ohne tägliche Sorge konnten die Menschen, nicht nur in der Mühle, in damaliger Zeit nicht leben. Es streunten Räuberbanden, aber auch Einzeltäter durch das Land, die immer wieder Überfälle verübten, um fremden Eigentums habhaft zu werden, sich daran zu bereichern und ihren Lebensunterhalt dadurch zu bestreiten. Angst vor dieser ständigen Bedrohung trübte das Leben der Menschen. Ihnen war durch andere Vorfälle bekannt, dass das Handeln der Täter zu oft mit großer Brutalität einherging, dass diese ihre Opfer regelrecht abschlachteten, um sicher zu gehen, dass spätere Zeugenaussagen nach einer möglichen Festnahme nicht zu ihrer Überführung führen konnten.

Bei den brutalen Verbrechern in der Region, in der die Familie Krones lebte, soll es sich überwiegend um die sogenannte Moselbande gehandelt haben, die das Land unsicher machte. Ihr Anführer war ein gewisser, aus Reil stammender, Johann Schiffmann.

Am 22. August 1796 hielt sich dieser auf dem Markt in Manderscheid auf. Auch Johann Krones hatte sich an diesem Tag in den Eifelort begeben, um Besorgungen zu machen. Als ihm Schiffmann zufällig begegnete, nahm Krones die Gelegenheit wahr und sprach ihn an. Er erinnerte ihn an einen Geldbetrag, den dieser ihm noch schuldig war. Krones glaubte, dass der Schuldner die Rückzahlung einfach nur vergessen hatte. Dieser nicht böse gemeinte Hinweis sollte sich aber schon bald als Beginn eines Schreckenswegs erweisen. Schiffmann, der sich als Anführer einer fast zwanzigköpfigen Räuberbande immer im Recht sah und weder Widersprüche noch irgendwelche Maßregelungen duldete, geriet wegen dieser Andeutung von Krones derart in Wut, dass er dem Müller mit eindringlicher und bedrohlicher Stimme ankündigte, in einer der nächsten Nächte mit ihm abrechnen zu wollen. Der Teufel solle ihn bezahlen, ergänzte er. Dieser verbale Wutausbruch erfolgte so lautstark, dass es zahlreiche Marktbesucher und Händler mitbekamen. Unbeeindruckt ließ Schiffmann von seinen in der Öffentlichkeit ausgestoßenen Androhungen unvorsichtigerweise nicht ab. Er kündigte sogar zusätzlich lautstark und siegessicher an, dass er schon eine Möglichkeit finden werde, sich die Sprinker Mühle, auch wenn sie Erbbestand sei, anzueignen. Ähnlich lautende Drohungen hatte er bereits vor einiger Zeit ausgestoßen, nur Krones hatte diese schwerwiegende Bedeutung nicht ernst genommen oder vielleicht auch nicht erkannt. Deutlich wurde dadurch allerdings, dass die Übernahme der Sprinker Mühle schon von langer Hand geplant worden war.

Der Zeitpunkt war gekommen, an dem die skrupellose Bande offenbar ein härteres Vorgehen gegenüber der Familie Krones durchsetzen wollte, zumal der älteste Sohn der Familie, Johann Adam, drei Monate zuvor von Schiffmann übel malträtiert und mit schweren Verletzungen hilflos am Straßenrand zurückgelassen worden war. Weil dieser Angriff ohne einen ersichtlichen Grund erfolgt war, sah Krones sich und seine Familie nach den jüngsten Androhungen von Schiffmann nun in noch größerer Gefahr als je zuvor. In diesem Zusammenhang erinnerte sich Krones, dass ihm Schiffmann zu einem anderen Zeitpunkt bereits angekündigt hatte, ihm eines Tages den Hals brechen zu wollen.

Krones ahnte nicht, dass bereits am 23. August 1796, gerade nur einen Tag nach der besorgniserregenden Begegnung mit Schiffmann auf dem Manderscheider Markt, die Drohungen in Realität umschlagen und ihm und seiner Familie einen schweren Schicksalsschlag zufügen würden.

Am Morgen des 24. August 1796 wurde fast die ganze Müller-Familie in ihrer Mühle von einem Gehilfen, der in einem anderen Ort wohnte und jeden Tag zur Arbeit in der Mühle erschien, tot aufgefunden – alle bestialisch ermordet und über das Maß der Tötung entstellt.

Umgehend wurde der Richter in Manderscheid informiert, der zeitnah in Begleitung von zwei Ärzten und Ermittlungsbeamten zum Tatort Sprinker Mühle eilte. Die Art der Verletzungen, die den Opfern in grausamer und unmenschlicher Vorgehensweise zugefügt worden waren, ließ selbst den Ärzten, die schon manches körperliche Leid gesehen und miterlebt hatten, den Atem stocken. Sie fanden vier tote Menschen vor, die nahezu bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt waren. Es war ein Anblick des Schreckens, der ein sofortiges Handeln lähmte. Ratlos standen sie zuerst da und fragten sich, was nun zu tun sei. Aus medizinischer Sicht war eindeutig, dass weitere Maßnahmen, gleich welcher Art, nicht mehr helfen würden.

Der grausame Tathergang musste sich am späten Abend kurz vor dem Zubettgehen oder etwas später schon zur Schlafenszeit der Opfer ereignet haben. Die Müllerin war mit einem Nachthemd bekleidet und wurde als erste in einem kleinen Raum im Erdgeschoss quer über einer Backmulde entdeckt. Ihr Kopf hing über den Rand hinunter. Während der eingehenden Untersuchung stellte sich heraus, dass ihr Schädel mit fünf kräftigen Schlägen mit einem harten Gegenstand zertrümmert worden war. Aus allen offenen Wunden quoll Hirnmasse hervor. Das unnatürliche Herabhängen des Kopfes war darauf zurückzuführen, dass ihr zusätzlich die Kehle fast völlig durchtrennt worden war und nur noch einige Muskelfasern das Hinabfallen verhinderten. Zudem war ihr ein Ohr fast gänzlich abgetrennt worden.

Der Müller lag unmittelbar neben seiner Frau. Er war nur mit einer Hose bekleidet. Auch bei ihm war der Tod durch heftige Schläge auf den Kopf herbeigeführt worden.

Auf dem Bett im selben Raum lag der von unzähligen Schlag- und Stichwunden gezeichnete siebenjährige Matthias. Die Art des Vorfindens und der Zustand seines leblosen Körpers ließen darauf schließen, dass er mit all seiner geringen kindlichen Kraft um sein Leben gekämpft haben musste. Das hatte zur Folge, dass ihm die Finger beider Hände abgerissen worden waren und überall im Raum verteilt herumlagen.

Die dreiundzwanzigjährige Anna wurde ebenfalls mit schwersten Schädelverletzungen in ihrer Schlafkammer in der ersten Etage aufgefunden. Offenbar um sicherzugehen, dass auch sie nicht als Zeugin des Massakers aussagen könne und somit unbedingt den Tod finden musste, wurde ihr zusätzlich noch siebenmal mit einem Messer in den Rücken gestochen.

Es war zu diesem Zeitpunkt davon auszugehen, dass sie während des Überfalls durch die verzweifelten Todesschreie ihrer Eltern und ihres Bruders aus dem Schlaf gerissen worden war. Dann musste sie verzweifelt versucht haben, durch das geöffnete Fenster ihres Zimmers die Bewohner auf dem in Sichtweite liegenden Nachbarhof auf die schrecklichen Vorgänge in der Sprinker Mühle aufmerksam zu machen. In panischer Angst muss ihr dabei entgangen sein, dass der oder die Täter hinter ihrem Rücken durch die Tür den Raum betraten und ohne Vorwarnung auf sie einschlugen. Durch ihren Abwehrkampf büßte sie ebenfalls zwei Finger ein. Bei dem brutalen Angriff wurden ihr zudem mehrere große Haarbüschel ausgerissen, die nun über den Boden des Zimmers verteilt waren.

Im Stockwerk darüber wurde der ältere Sohn Gerhard schwer verletzt und hilflos aufgefunden. Er lebte noch. Von den schrecklichen Ereignissen in den beiden unteren Bereichen des Hauses muss er zunächst nichts mitbekommen haben. Dann machten sich schließlich die Eindringlinge auch über ihn her, während er noch schlief. Auch ihm wurden schwerste Kopfverletzungen zugefügt. Mehrere Zähne waren ihm ausgeschlagen worden, die Zunge hatten ihm die Täter gespalten, sodass er sich nur unter heftigsten Schmerzen und kaum zu verstehenden Worten zu dem äußern konnte, was ihm in der Nacht widerfahren war.

Er versicherte, dass er keinen der Täter erkannt habe oder kenne, weil er ja geschlafen habe, abrupt geweckt worden war und dann gleich unter den ihm zugefügten Schmerzen das Bewusstsein verloren habe. Später stellte sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen allerdings heraus, dass diese Aussage nicht den Tatsachen entsprach. Es wurde vielmehr rekonstruiert, dass ein nahezu abgerissener Zeigefinger auf seine heftige Gegenwehr bei dem Angriff schließen ließ. Es war daher denkbar, dass er entgegen seiner Aussage einen der Verbrecher erkannt hatte und deshalb glaubte, sich mit seiner gegenteiligen Aussage selbst schützen zu können, da sich schließlich die Täter noch auf freien Fuß befanden und nicht identifiziert waren. Er befürchtete bei wahrheitsgemäßer Aussage die mögliche Rückkehr der Täter, die sich dann vermutlich eines lästigen Zeugen hätten entledigen können.

Den Ermittlern war klar, dass noch mehr Menschen den brutalen Tätern zum Opfer gefallen wären, hätten sie sich zum Zeitpunkt der Tat in der Mühle aufgehalten. Jeder Zeuge des Verbrechens wäre mit großer Wahrscheinlichkeit rücksichtslos beseitigt worden. Deshalb kam der zwölfjährige Sohn der Familie, Johannes Krones, in dieser tragischen Nacht unversehrt und mit seinem Leben davon, weil er sich bei Verwandten in Mückeln aufgehalten und dort übernachtet hatte.

Die Ermittlungsbeamten standen zunächst vor der Frage, wo sie mit ihrer schwierigen Arbeit beginnen sollten. Es gab keine Tatzeugen, an deren Aussagen sie hätten einen Anfang finden können. Über ein mögliches Motiv waren sie sich vollkommen im Unklaren.

In der Bevölkerung allerdings mutmaßte man bald vorsichtig, dass die berüchtigte Moselbande möglicherweise in Verbindung mit dem Verbrechen gebracht werden könnte, zumal sich die Nachricht darüber wie ein Lauffeuer verbreitete. Einige Leute erinnerten sich zudem an den spektakulären Vorfall vom Vortag auf dem Markt, sodass schnell eine Verbindung zu den schrecklichen Ereignissen geknüpft wurde. Sogar Namen wurden jetzt leise ins Spiel gebracht, wie eben Johann Schiffmann aus Reil an der Mosel, der auch den Beinamen »Tuchhannes« trug. Weiter waren da Hans Bastian Nikolay aus Krinkhof, der Metzger Bruttig aus Bertrich und Jakob Krämer mit dem Beinamen »Iltis Jakob«. Dieser stammte ursprünglich aus dem Gebiet jenseits der Mosel, also dem Hunsrückbereich, hatte sich aber auf dem Trautzberger Hof bei Strohn niedergelassen und sich schnell mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut gemacht.

Bei den Bandenmitgliedern musste man nicht davon ausgehen, zumindest, was die Tat in der Sprinker Mühle anging, dass ein uneingeschränkter Zusammenhalt der Gruppe bestand. Da muss es eine undichte Stelle gegeben haben. Der Grund, warum Bastian Nikolay Einzelheiten des Tathergangs ohne besondere Aufforderung einer fremden Frau offenbarte, ist unverständlich. Jedenfalls beschrieb er unvorsichtigerweise genau die Vorgänge und den Ablauf der Tat in der Sprinker Mühle. Das waren Tatsachen, die nur jemandem bekannt sein konnten, der unmittelbarer Augenzeuge oder selbst Mittäter gewesen war. Demnach war es Tuchhannes, der, als er am Tatabend auf den Müller der Sprinker Mühle gestoßen sei, unvermittelt brutal auf ihn eingeschlagen und dabei die gleichen hasserfüllten Worte benutzt habe, wie tags zuvor auf dem Manderscheider Markt. Die Müllerin habe weinend danebengestanden und händeringend um Gnade gefleht. Als diese erkennen musste, dass alles Bitten und Betteln den Täter von seiner Schandtat nicht abhalten konnte, habe sie sich sogar vor den Verbrechern hingekniet und um ihr und ihres Mannes Leben mit erhobenen, gefalteten Händen gebetet. All dies war aber vergebens. Nachdem die brutalen Eindringlinge ihre Tat an dem Müller vollendet hatten, führten sie ungeachtet aller Wehklagen der Müllerin ihr abscheuliches Handeln fort und brachten auch diese in brutalster Weise um, zumal sie als lästige Zeugin der Vorgänge ohnehin beseitigt werden musste.

Dieser Nikolay soll sich sogar später einmal gegenüber dem Überlebenden und nach längerer Zeit von dem Überfall genesenen Gerhard Krones im volltrunkenen Zustand zu der Tat geäußert haben. Er bedauerte, dass die ihm in der Mühle verabreichten Hiebe nicht zu einem anderen Ergebnis geführt hätten. Damit drückte er eindeutig aus, dass die Verletzungen leider nicht zu einem erfolgreicheren Ergebnis, nämlich dem Tod des Zeugen, ausgereicht hatten.

In der Gesamtrekonstruktion der Tat ist allerdings nicht auszuschließen, dass dieses grausige Ende überhaupt nicht geplant war. Möglicherweise sollte der Müller Johannes Krones nur an die Übermacht der Bande erinnert und ihm Furcht eingeflößt werden, was allerdings nicht ohne körperliche Schmerzen geschehen sollte. Als die körperlichen Übergriffe dann ausuferten, die Schläge auf den Kopf unkontrollierbar wurden und zum Tode führten, gab es keinen anderen Weg für die Täter, als die anderen Familienmitglieder als Zeugen ebenfalls zu beseitigen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Bandenmitglieder vor der Tat Alkohol zu sich genommen hatten, wodurch ein Übermaß in ihrem Verhalten verursacht wurde.

Wären den Behörden viele dieser Fakten zu Beginn der Ermittlungen bekannt gewesen und von Gerhard aus Furcht vor den flüchtigen Tätern nicht verschwiegen worden, hätte die Aufklärung des Falles und die Aburteilung der Täter schneller erfolgen können. Diese Versäumnisse ermutigten sie jedoch weitere sechs Jahre, in denen sie noch mehr Straftaten begehen konnten. So wurden ein französischer Fuhrknecht aus Ürzig und ein Theodor Mungel aus Waldkönigen Opfer der brutalen, skrupellosen Bande.

Schließlich konnten eines Tages die Aufenthaltsorte einiger Bandenmitglieder ermittelt und diese festgenommen werden. Hinweise führten zu weiteren Mitgliedern der Bande.

Es war der 1. September 1799, an dem gegen dreizehn inhaftierte und drei noch auf freiem Fuß befindliche Bandenmitglieder vor dem Koblenzer Gericht wegen einer großen Anzahl von Schwerverbrechen Anklage erhoben wurde.

Überraschend war die Tatsache, dass Nikolay als Belastungszeuge gegen seine Kumpane auftrat. Dieser hatte in früherer Zeit in mehreren Fällen zwischen den Bandenmitgliedern und den Opfern Vermittlungsversuche unternommen. Allerdings rutschte er wegen des ständigen Kontakts zur Bande immer tiefer in ihre Fänge und Machenschaften, bis er schließlich eine höhere Stellung in der Banden-Hierarchie einnahm, sich sozusagen hochgearbeitet hatte. Offenbar wegen der zunehmenden Zersplitterung der Gruppe, die in der Folgezeit durch stetige ermittlungstechnische Festnahmen erfolgte, sah er das nahende Ende dieser kriminellen Verbindung und wollte seiner Bestrafung entgegenwirken oder wenigstens Milde erreichen. Allerdings nutzte ihm diese Absicht nichts. Das Gericht vertrat eine andere Auffassung. Auch er sollte wegen der gemeinschaftlich begangenen Taten seine gerechte Strafe erhalten.

Die Verhandlungen vor Gericht gingen zügig vonstatten, trotz der Vielzahl der zu befragenden Personen. Nachdem einundsiebzig Zeugen vernommen worden waren und sich ein umfangreiches Bild der Untaten darstellte, kamen am 11. September 1799 die Geschworenen zu einem Urteilsspruch gegen die dreizehn anwesenden Angeklagten. Es wurde sechsmal die Todesstrafe sowie sechsmal eine langjährige Galeerenstrafe verhängt. Einmal entschieden sich die Geschworenen in einem erwiesenermaßen minderschweren Fall für einen Freispruch.

Bereits am 17. Dezember 1799 wurden die Todesurteile in Koblenz auf dem Klemensplatz vollstreckt. Mit der Guillotine wurden die Enthauptungen unter anderem von Bruttig und Iltis vollzogen.

Hierbei ist zu bemerken, dass sich die Strafe nicht auf die brutalen Morde in der Sprinker Mühle bezog. Zur Ahndung kamen zwei weitere Morde. Da Tuchhannes noch flüchtig war, erging gegen ihn das Todesurteil in Abwesenheit. Bei Bastian Nikolay war es noch nicht gelungen, ihn der Mittäterschaft zu überführen.

Aber weitere Zeugen machten in der Folgezeit entsprechende sachdienliche Aussagen, die Nikolay massiv belasteten. Unter den Zeugen waren wiederum andere Bandenmitglieder. Das Geflecht der Anschuldigungen wurde schließlich so eng, dass er am 21. August 1900 auf dem Markt in Bausendorf festgenommen werden konnte.

Knapp ein Jahr später, am 31. Juli 1801, begann gegen Bastian Nikolay der Strafprozess in Koblenz. Zunächst wies er vehement jede Teilnahme an den Verbrechen der Bande zurück. Die ursprüngliche Absicht, gegen seine Kumpane auszusagen, wiegte ihn in Sicherheit, einer Strafe zu entgehen oder zumindest ein milderes Urteil erwarten zu können. Das Gericht allerdings erkannte zweifelsfrei seine Mittäterschaft an den brutalen Morden in der Sprinker Mühle. Das Todesurteil wurde am 3. August verkündet, nachdem eine Revision kein anderes Ergebnis gebracht hatte. Die Vollstreckung folgte im Herbst des Jahres 1801.

Als letzter der Bande war jetzt nur noch Tuchhannes auf freiem Fuß. Ihm war zugetragen worden, dass er in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden sei. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich seiner Festnahme und somit der Bestrafung zu entziehen. Er verließ die Eifel, weil dort das Risiko einer Entdeckung zu groß war. Er tauchte daher im Lothringischen unter. Aber auch das brachte ihm keine Straffreiheit. Der Fahndungsdruck und vor allem sein Bekanntheitsgrad weit über die Grenzen der Eifel hinaus waren zu groß. So wurde schließlich sein Aufenthaltsort verraten, Tuchhannes verhaftet und nach Koblenz gebracht.

Die Folge war, dass der Kriminalfall »Sprinker Mühle« erneut verhandelt werden musste. Der angebliche Aufenthaltsort des Angeklagten in der Tatnacht des Massakers in der Sprinker Mühle erwies sich sehr schnell als nicht den Tatsachen entsprechend. Seine Frau hatte bestimmten Personen Geld zugesteckt, damit diese entsprechend entlastende Aussagen für ihren Mann zu Protokoll geben sollten.

Den Durchbruch in dem Prozess brachte schließlich Gerhard Krones. Er brach sein Schweigen, revidierte seine einstige Aussage, weil er nicht mehr die Rache der Bandenmitglieder zu fürchten hatte. Er sagte aus, Tuchhannes und Nikolay tatsächlich in der schrecklichen Nacht in der Sprinker Mühle als Täter erkannt zu haben.

Am 19. Juni 1802 erging das Todesurteil mit anschließender Vollstreckung.

Die berüchtigte und landesweit gefürchtete Moselbande war endgültig zerschlagen. Es ging keinerlei Gefahr mehr von dieser verbrecherischen, unberechenbaren Verbindung aus. Die Menschen in einem ganzen Landstrich konnten aufatmen und besseren, furchtlosen Zeiten entgegensehen.

Als einziger Überlebender des Massakers in der Sprinker Mühle am 23. August 1796 verstarb Gerhard Krones am 11. Dezember 1842 im achtundsiebzigsten Lebensjahr in Strohn. Dort fand er auch seine letzte Ruhestätte.

Morde im Wirtshaus Düttling beiHergarten

In Düttling, dem kleinsten Ortsteil der Stadt Heimbach in der Nordeifel, lebten im Mai 1800 weniger als einhundert Menschen. Dort war der Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens, das ebenfalls von einer skrupellosen Bande ausging.

Die Zeiten damals waren landesweit unsicher und niemand wusste, ob er irgendwann durch einen Einzeltäter oder eine kriminelle Verbindung zum Opfer einer Straftat werden konnte. Bei der Beschaffung von Beute, ganz gleich welcher Art, waren die Täter durchaus bereit, Menschenleben zu opfern. Was für sie zählte, war einzig und allein ihre Bereicherung an fremdem Eigentum und das unbedingte Verhindern von Zeugenaussagen, die sie ihrer Taten überführt und der gerechten und gefürchteten Strafe zugeführt hätten.

Es war der 20. Mai des Jahres 1800, ein lauer und ruhiger Tag im aufblühenden Frühjahr nach einem langandauernden, dunklen und harten Winter.

Der Wirt des Wirtshauses Düttling, Johann Nießen, hatte seine Gaststätte an diesem Tag bereits geschlossen. Alles war aufgeräumt und gesäubert. Er legte stets großen Wert darauf, dass am darauffolgenden Tag seine Gäste alles wieder sauber und auf Vordermann gebracht vorfanden.

Das Haus des Wirtes befand sich an einem seit langer Zeit genutzten Pilgerweg nach Trier. An dieser Stelle hatten damals die Franzosen eine Hebestelle mit Schlagbaum für Fuhr- und Kaufleute eingerichtet. Das bedeutete, dass jeder, der diese Stelle passieren wollte, eine Mautgebühr zu entrichten hatte. Dieser Weg war auf der Tranchot-Karte als »Grand Chemin de Gemund à Cologne« verzeichnet. Der französische Geograph Jean Joseph Tranchot hatte seinerzeit den amtlichen Auftrag, die umfassende Kartenaufnahme der Rheinlande durchzuführen.

Noch vor dem Einmarsch der Franzosen hatte der gläubige Nießen ganz in der Nähe seines abgelegenen Hauses eine Kapelle errichten lassen, in der ein Pater aus Mariawald immer sonntags die Messe feierte. Als dann die Franzosen das Bürgermeisteramt Gemund einrichteten, wurde Johann Nießen, der großes Vertrauen genoss, zum Gemeinderatsmitglied ernannt.

Nach getaner Arbeit am besagten 20. Mai, begab sich Nießen todmüde in die erste Etage seines Hauses in seine Schlafkammer. Dort wartete bereits seine Frau auf ihn. Schnell schlief er ein im Bestreben, am nächsten Tag mit neuer Kraft seine Gäste zu ihrer Zufriedenheit bewirten zu können.

Es war kurz vor Mitternacht, als Nießen unsanft durch lautes, menschliches Geschrei und anderen heftigen Lärm aus dem Schlaf gerissen wurde. Schlaftrunken konnte er zunächst keine Ursache für die panisch klingenden Schreie ausmachen, befürchtete aber dann, dass im Haus womöglich ein Feuer ausgebrochen war. In diesem Moment war Johann hellwach. Er sprang in seiner Nachtbekleidung aus dem Bett und eilte zum Fenster, weil er dort eine Bestätigung seiner Befürchtung suchte, wie Rauch oder Feuerschein in dunkler Nacht. Aber nichts dergleichen konnte er dort draußen erkennen. Eine andere ungewöhnliche Feststellung vor dem Haus erschreckte ihn dermaßen, dass ihm fast der Atem stockte. Dort befand sich eine Horde fremder Männer, vom unruhigen Schein der Fackeln beleuchtet, schemenhaft und nur undeutlich wahrnehmbar. Diese waren gerade im Begriff, mit einem mächtigen Baumstamm die schützende Mauer, die das Haus umgab, einzurammen und zu zerstören. Das alles erfolgte in größter Eile.

In einer Stube im Erdgeschoss neben dem Schankraum trafen die zuerst Eingedrungenen auf den Fuhrmann Hentz. Er wollte dort nur diese eine Nacht bleiben, weil er am nächsten Tag frisch und ausgeschlafen in aller Frühe weiterfahren wollte. Ohne ein Wort zu sagen, überwältigten ihn die Verbrecher, fesselten und knebelten ihn. Sie hatten leichtes Spiel mit ihrem überraschten Opfer. Dann zertrümmerten sie einen bereitstehenden Stuhl, ergriffen ein Stuhlbein, um damit dem hilflosen Mann in ihrer Übermacht so lange auf den Kopf zu schlagen, bis er blutüberströmt und nicht mehr zu erkennen regungslos am Boden liegen blieb. Dann machten sie sich über die wenigen Habseligkeiten her, die er mit sich führte. Sie durchwühlten alle Taschen und andere Behältnisse, die er mit sich führte. Bargeld und sonstige Sachen, die ihnen wertvoll erschienen, steckten sie ein. Nießen und seine Frau, die zwischenzeitlich ebenfalls wach geworden und ihrem Mann gefolgt war, beobachteten in diesem Moment durch eine schmale Öffnung aus der Küche, was sich da im Nebenraum abspielte. Johann Nießen wollte gerade zu seinem Gewehr greifen, um durch einen Schuss das grausame Vorgehen zu beenden. Aber seine Frau hielt ihn mühevoll davon ab, weil sie schlimmere Folgen befürchtete, zumal die Anzahl der fremden Männer im Haus und draußen nicht abzuschätzen war.

In dieser Schreckensnacht hielt sich noch ein weiterer Übernachtungsgast in dem Haus auf. Es war der ledige Notar Bücken. Er hatte am Abend Nießen in steuerlichen Belangen beraten. Tagsüber hatte er bei anderen beruflichen Tätigkeiten eine größere Menge an Geld eingenommen, das er noch bei sich hatte.

Bücken war ein regelmäßiger Übernachtungsgast in diesem Wirtshaus. Er war nämlich damals der einzige zuständige Notar für Gemund und darüber hinaus noch für zehn weitere Bürgermeisterämter im gleichen Kanton. Düttling lag so günstig, das er von dort aus über kurze Strecken die in seinem Zuständigkeitsbereich liegenden Orte zu Pferd schnell erreichen konnte. Im Rahmen seiner Tätigkeit gesehen, lag Düttling eben sehr zentral, obwohl es auch sehr einsam und entfernt in der Landschaft lag.

Zwei herausragende Fakten standen für die Zeitgenossen, die sich mit Raub und Diebstahl durchs Leben schlugen, im Vordergrund, die Wirtschaft in Düttling zu überfallen: Es waren die Abgeschiedenheit des Ortes und die Gewissheit, in Kenntnis der dort nächtigenden oder ein- und ausgehenden Personen gute Beute machen zu können. Sie hatten die Sicherheit in ihren Tatausführungen, dass sie nicht direkt mit Gendarmen konfrontiert werden konnten. Denn nach deren Benachrichtigung wäre längere Zeit vergangen, bis sie am Tatort eingetroffen wären, Zeit genug, das Weite zu suchen.

Nießen schlich sich jetzt in die Stube von Bücken, weckte ihn vorsichtig, aber dennoch in aller Eile, und teilte ihm flüsternd mit, dass das Haus von allen Seiten von Räubern umstellt sei. Er befürchtete, dass alle sich im Haus befindlichen Gäste wegen der Übermacht der Verbrecher verloren seien. Nießen nahm an, dass irgendjemand herausgefunden hatte, dass sich der Notar mit einem größeren Bargeldbetrag im Haus befand und nun von schneller und leichter Beute ausging.