Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: La Línea Del Horizonte Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Contemporáneos. Fuera de sí

- Sprache: Spanisch

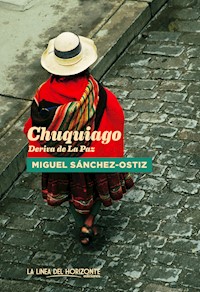

Si hay una ciudad amada en las geografías vitales de Sánchez-Ostiz, sin duda es esta Chuquiago, el nombre aimara de la capital boliviana, a la que va y viene desde 2004 y por contar el tiempo sumergido en ella, ya alcanza un año y medio de su vida. La Paz, ciudad de barrocos excesos, de realidades inabarcables, de acumulativa humanidad que impregna sus calles como trazadas a cordel. Recuerda el autor que Gómez de la Serna la hubiera bautizado como cataclismática y de su termitero urbano han hablado los propios, Jaime Saenz y Victor Hugo Viscarra, sobre todo, y los ajenos, Allen Ginsberg, Christopher Isherwood, Paul Morand o Cees Noteboom. De Chuquiago en primera persona también escribieron los de aquí: Eugenio Noel, Ciro Bayo y Ernesto Giménez Caballero, pero ningún retrato foráneo tan arrebatado como el que nos brinda la maestría literaria y el espíritu admirativo y zumbón del autor de estas páginas. Así son sus derivas por los laberintos callejeros pacenses, así el retrato de sus personajes inolvidables impregnando un relato vibrante de pura literatura. En Chuquiago la realidad es pura fantasía, nos recuerda Sánchez-Ostiz, "¿para que inventarse mundos imaginarios si están en La Paz?".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

SOBRE EL AUTOR

MIGUEL SÁNCHEZ-OSTIZ (Pamplona, 1950)

Novelista, articulista, crítico de arte y literatura, ensayista, dietarista, poeta, también ha hecho incursiones en la literatura de viajes. Su figura de referencia es Pío Baroja, de quien ha publicado varios trabajos biográficos y ensayos. Es la suya una obra ecléctica y singular en el panorama de nuestras letras, merecedora de algunos de los grandes galardones literarios, entre ellos el Premio Herralde por su novela La gran ilusión (Seix Barral, 1989), el Premio Nacional de la Crítica en 1998 por No existe tal lugar (Anagrama, 1997), el Príncipe de Viana de Cultura, 2001 y, un año más tarde, el premio Euskadi de Literatura por su ensayo Sin tiempo que perder (Alberdania, 2009).

Autor de una obra ingente afinada en varios registros bien provistos de humor, vitalidad y, sobre todo, un espíritu entregado a toda suerte de intereses, como se percibe en su blog Vivir de buena gana. Entre la veintena de novelas, algunas tan arriesgadas como Las pirañas (Seix Barral, 1992), o El escarmiento y Perorata del insensato, ambas en Pamiela; sin olvidar que la lista de sus diversos poemarios, ensayos y dietarios es realmente extensa.

Bolivia se ha convertido en una pasión tan particular que ya ha alumbrado varios títulos: Cuaderno boliviano (Alberdania, 2008), este Chuquiago. Deriva de la Paz que ahora editamos en versión española y muy pronto Cirobayesca boliviana (Renacimiento).

SOBRE EL LIBRO

Si hay una ciudad amada en las geografías vitales de Sánchez-Ostiz, sin duda es esta Chuquiago, el nombre aimara de la capital boliviana, a la que va y viene desde 2004, y por contar el tiempo sumergido en ella, ya alcanza un año y medio de su vida. La Paz, ciudad de barrocos excesos, de realidades inabarcables, de acumulativa humanidad que impregna sus calles como trazadas a cordel.

Recuerda el autor que Gómez de la Serna la hubiera bautizado como cataclismática, y de su termitero urbano han hablado los propios (Jaime Saenz y Victor Hugo Viscarra, sobre todo) y los ajenos (Allen Ginsberg, Christopher Isherwood, Paul Morand o Cees Noteboom). De Chuquiago en primera persona también escribieron los de aquí: Eugenio Noel, Ciro Bayo y Ernesto Giménez Caballero, pero ningún retrato foráneo tan arrebatado como el que nos brinda la maestría literaria y el espíritu admirativo y zumbón del autor de estas páginas. Así son sus derivas por los laberintos callejeros pacenses, así el retrato de sus personajes inolvidables impregnando un relato vibrante de pura literatura.

En Chuquiago la realidad es mera fantasía, nos recuerda Sánchez-Ostiz, «¿para qué inventarse mundos imaginarios si están en La Paz?».

La Paz no es París ni sus atractivos los mismos, pero allí no son los nombres de las calles, sino las calles mismas las que te atrapan: la gente, su pulule y su actividad de termitero, sus decires y lenguas, el aroma de sus guisos. Una calle te lleva a otra, un rostro a otro. La misma calle no es siempre la misma. Todas tienen sus horas. No hay ciudad mala para el vicio de callejear hasta darse por perdido, pero para ese deporte La Paz es única.

MIGUEL SÁNCHEZ-OSTIZ

Chuquiago

Deriva de La Paz

Título original: Chuquiago. Deriva de La Paz

Primera edición en LA LÍNEA DEL HORIZONTE Ediciones: marzo de 2018

© de esta edición: LA LÍNEA DEL HORIZONTE Ediciones

www.lalineadelhorizonte.com | [email protected]

© del texto: Miguel Sánchez-Ostiz, 2018

© de la maquetación y el diseño gráfico:

Víctor Montalbán | Montalbán Estudio Gráfico

© de la maquetación y versión digital: Valentín Pérez Venzalá

Foto de cubierta: Ling Wang Marina | Foto del autor: Dominique Lange

ISBN ePub: 978-84-17594-60-2 | IBIC: WTL; 1KLSL

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

CHUQUIAGO

DERIVA DE LA PAZ

-

MIGUEL SÁNCHEZ-OSTIZ

-

COLECCIÓN

FUERA DE SÍ. CONTEMPORÁNEOS

nº9

ÍNDICE

CHUQUIAGO MARKA

LA PLAZA DE SAN FRANCISCO O EL GRAN TEATRO DE LA PAZ

«¿¡CUÁNDO, CARAJO!? ¡AHORA, CARAJO!»

AMERICAN VISA

¿UNA DE BURUNDANGA?

Y VOLVER, VOLVER...

«¿QUÉ TE GUSTA DE LA PAZ?»

RICARDO GARCÍA CAMACHO

VISCARRA, UN (PESADO) MITO LITERARIO

EL AVERNO Y EL CALLEJÓN CARACOLES

EL CEMENTERIO DE LOS ELEFANTES

HOTEL DE LOS AGACHADOS

EL SOROCHE

LA PLAZA DE SAN FRANCISCO (VUELTA)

LA CÁRCEL MÁS LOCA DEL MUNDO

EL CAFÉ CIUDAD

PLAZA MURILLO Y ALEDAÑOS

EUGENIO NOEL EN EL HOTEL PARÍS

GIMÉNEZ CABALLERO EN LA PAZ

EL OLYMPIC

LA NOCHE PACEÑA

CEMENTERIO DE LA LLAMITA

«¡COMO LEÑA PUES!»

BOLIVIA, PARQUE TEMÁTICO

JUAN CONITZER EN SU TIERRA DE LAS MARAVILLAS

LAS COCANIS

DÍA DE LA EXALTACIÓN DE LA HOJA DE COCA

POR LA RUTA DE LAS RATAS

LOS NOVIOS DE LA MUERTE

CEMENTERIO GENERAL

CEMENTERIO GENERAL, EXTERIOR, DÍA

ZONA SUR

WALTER BENJAMIN EN LA PAZ

EL MERCADO RODRÍGUEZ

IMÁGENES PACEÑAS

JEAN-EDERN HALLIER EN EL HOTEL ESPAÑA

LOS LUSTRABOTAS

LA CALLE SEBASTIÁN SEGUROLA Y LOS CHOROS

«¡HAY BLOQUEO!»

JUDÍOS EN LA PAZ

DESAPARECIDOS

LOS JUNTACOSITAS

DERIVA DE PAMPAHASI

CARNAVALES PACEÑOS

LA FERIA DE ALASITAS

CALLE LOS ANDES

EL TAPADO DE CECILIO GUZMÁN DE ROJAS

JARDÍN DE LOS DESAPARECIDOS

ALLEN GINSBERG EN LA PAZ

FILICIDIO

LA VUELTA DEL GITANO

GLOSARIO

NOTAS

Para Dominique y para Javier García-Larrache,

CHUQUIAGO MARKA

Eran ciudades grandes, oscuras, los ruidos, los olores, los habitantes, en esas ciudades, eran una cosa extraña, y dejaban un recuerdo imborrable en la memoria del extranjero. El extranjero, a su paso por esas ciudades, solo vivía para mirar y escuchar, pues el único modo de posesionarse del olor siempre nuevo y desconocido que de ellas manaba, era mirar y escuchar.

JAIME SAENZ en La piedra imán

Mirar y escuchar, cierto, pero para hacerlo hay que patear las ciudades sin rumbo fijo, patiperreando, a la deriva, un paso detrás de otro. Es preciso dejarse tentar por patios, portales, comercios, callejones como boca de lobo; seguir el rastro del aroma de un plato al paso; ir hacia esos detalles que las luces cambiantes descubren y que de ordinario resultan invisibles; aceptar la invitación de un postillón de vagoneta de viajeros que abre su puerta a la voz de «¡Obrajes!» «¡Garita!»..., arriba pues, ya bajarás; también hay que quedarse quieto en una esquina, inmóvil, a la espera, o sentado a la mesa de un café e intentar desde ese observatorio el agotamiento de un rincón, de un lugar. Solo que eso, en La Paz, se revela una tarea literaria colosal, imposible, brava, nada parisina, así te sientes en el cafetín de la Alianza Francesa, arquitectura en absoluto indígena, sobria y audaz, de Juan Carlos Calderón, arquitecto, persona para mí inolvidable, o en los cafés de la plaza Abaroa, o en el Café Ciudad de la plaza del Estudiante. Dependiendo de dónde te sientes ves pasar ciudades distintas. La Paz, ciudad fragmentaria, rompecabezas, fresco inacabable.

La ciudad atrapada por la cola, como el picassiano deseo. Me voy, ya sé, no por las ramas, sino por las calles del laberinto ciudadano porque no sé por dónde empezar, pero patear una ciudad es dejarse ir. Enseguida te darás cuenta de que cada peatón solitario de la ciudad es un diablo que juega truco con sus ensoñaciones.

¿Por qué La Paz y no otra ciudad? Tal vez, solo tal vez, conteste a esa pregunta con estas páginas. La Paz es una ciudad que engancha. Es dura, agobiante, incómoda, pero engancha. Nunca me he cansado de patear sus calles. No me importa confesar que tengo miedo a contar de esa ciudad por si el hacerlo equivale a despedirme de ella y a enterrarla; por eso sé que me voy a dejar cosas olvidadas a propósito por los rincones, como guijarros de Pulgarcito: el miedo a lo definitivo, a que la riada de la vida y su tumulto te lleve consigo al rincón de las almas perdidas, al de los conjuros que te dejan con las manos vacías y el alma acongojada.

Demos pues un sonoro golpe de platillos de arranque de esta diablada. Allá vamos, que empujen las tubas.

«Recuerdo imborrable», lo dice Jaime Saenz, poeta, sí, pero maldito, escritor de culto, más o menos legible, dependiendo más de sus lectores que de su obra, pero muy citado, por haberse convertido en un mito sombrío, tan celebrado como execrado, e indisolublemente unido a La Paz, su ciudad, como si no hubiera otra La Paz que la suya, ni otra mirada, cuando hay tantas como viajeros o como mirones; tan indisolublemente unido a La Paz, digo, como el pintor, activista político anarquista y escritor Arturo Borda lo estuvo con el Illimani, tal y como aparece al fondo de la calle Camacho o desde lo alto de la avenida Buenos Aires, a lo lejos, rosáceo o violeta al anochecer: «El Illimani era su tema», escribirá Saenz cuando evoque a Borda.

Cuando te pones a la tarea de escribir de lo vivido, de lo recordado, de lo que todavía te emociona y te alegra la vida, tienes que admitir que nada es como lo viste por primera vez, ni tampoco como lo recuerdas. Lo que tú pones en escena es una evocación de lo visto y, a tu modo, vivido. Y tal vez des, entonces, con la explicación de por qué te fascina tanto La Paz y no otras ciudades; de por qué tus viajes chilenos o bolivianos han acabado dando en sus calles vertiginosas, esas que te ponen el corazón en la boca, pese a reconocer que cada vez que has creído tener a la ciudad en tus manos de papel, esta se te ha escapado.

Hay ciudades en las que entras a pie y solo así, y otras, que son las mismas, en las que para hacerlo te ayudas de lo que has leído sobre ellas, páginas que te dan pistas y te incitan a viajar a su encuentro y a patearlas; sin olvidar a sus lazarillos, sin los que probablemente no hubieses logrado entrar allí donde entraste, porque no lo habrías siquiera visto, y que te ponen en bandeja su ciudad con la vaga esperanza de contagiarte su pasión o su encono, y no siempre confiando en que los hagas tuyos... Ah, y sus canciones también, que las tiene, guías de este patiperreo urbano, deriva, husma impertinente, no lo sé con certeza.

Chuquiago, Chuqui apu en lengua aimara, luego Chuquiago Marka y luego La Paz, capital político-legislativa de Bolivia, pero no constitucional, un lugar al que nunca se me había ocurrido ir y en el que no se me había perdido nada, o no más que en cualquier otro sitio, incluido el propio, si es que lo tengo, que no creo, ya no creo. Que no se te haya perdido nada en algún lugar es también un buen motivo para viajar y para poder preguntarte «¿Pero qué demonios hago yo aquí?». La hipotética búsqueda de tu lugar en el mundo es otro de los motivos, más lírico y más falso también. No queda mal en el papel, pero dudo que pase de ser una grandilocuencia de travel writer en campaña que dice viajar a los confines, viajar a secas, para encontrarse a sí mismo. En la realidad te puede pasar que lo hagas y que no te guste lo que encuentres, y que te des cuenta entonces de que el viaje no merecía la pena.

Convengamos, sí, en esa búsqueda, porque ese Otro con el que me he tropezado en La Paz es un tipo más dichoso, o así al menos lo recuerdo, que el que hace a regañadientes el bulto del regreso y más tarde, en la melancolía del recuerdo, advierte el tiempo pasar en su contra.

En todas las ciudades hay siempre una primera vez, una primera llegada y unas primeras imágenes que resultan inolvidables y marcan el ejercicio del recuerdo. Para mí esas imágenes fueron las de la ciudad de El Alto vista desde el aire, gracias a las evoluciones que hizo el avión para aterrizar. Fue en el mes de junio del 2004. El Illimani vendría en otro viaje, pero las primeras imágenes fueron las de esa ciudad que ha ido creciendo alrededor del aeropuerto con la avalancha migratoria, y las de la Cordillera Real al fondo.

Yo no vi llamas pastando en las pistas del aeropuerto de El Alto, como vieron otros, en otro tiempo, o eso dijeron para darle colorido a la estampa: el escritor falangista y diplomático Agustín de Foxá, conde de Foxá, hacia 19501, en viaje de propaganda franquista. No, las cosas no son tan exóticas, aunque así las pintemos cuando nos conviene, cuando hay que sacarle rendimiento al viaje poniendo en escena algún episodio extraordinario, que llame la atención del posible lector, contar algo que otros no hayan hecho ni visto, y más ahora, en tiempos de tenaz exhibición personal en la Red: «¡Eh, que estoy aquí... donde tú no estás!». Los manuales para viajeros en casa pertenecen a otra época. Para hablar de viajes, la banalidad, lo que todo el mundo puede ver, lo accesible, es mal negocio, pero buen tema literario, depende de la escritura. Y la mayoría de los viajes resultan banales, van por caminos trillados, aunque para quien los hace sean extraordinarios y de esa forma nos veamos protagonizándolos. Para eso viajamos también, para salir de nuestra rutina, para vivir algo que no esté en ella atrapado.

En aquella primera ocasión, llegaba de Chile, buscando no sé qué. Nada, pura necesidad de moverme, porque de Bolivia solo sabía que allí había muerto el Che Guevara, alguna vaga información del estaño de Patiño, el nombre de Paz Estenssoro en boca de algún todolosabe patrio de mi infancia y que fuera un refugio ocasional de maleantes europeos... Poco más. Ni siquiera la pichicata o la perica de los felices ochenta era boliviana, sino colombiana o de allí decían que venía. No había leído nada sobre Bolivia, L’homme à cheval de Drieu la Rochelle no cuenta para este viaje y la autobiografía de la Monja Alférez tampoco.

Escribí en mi diario de viaje que Bolivia subió al avión en Iquique, en el norte chileno, puerta de su desierto. Lo dije por los rasgos raciales de los corpulentos originarios que allí embarcaron, cubiertos con ponchos rojos y tocados con sombreros negros. Para entonces el viejo ferrocarril de Arica a La Paz había dejado de funcionar.

Desde el aire pude ver los brillantes tejados de calamina del caserío de El Alto, las iglesias bávaras que luego supe eran las del cura Obermaier, la tierra pardo amarilla, los corralitos, las calles tiradas a cordel que parecen perderse en la nada, los cauces pedregosos de los ríos... y en vez de llamas, lo que vi fueron los desvencijados aviones «de la carne» en los que llegaba el suministro de esta para los mercados paceños desde el Beni. Sus fuselajes maltrechos, de color gris metálico, centelleaban al sol. Aviones muertos y torbellinos de aire que aparecían sorpresivos y recorrían las pistas y los pastos aledaños. He tenido muchas oportunidades de volver a ver esos torbellinos, alguna vez casi con el deseo de que uno de ellos me agarrara y llevara por los aires de Bolivia, como los diablos de Mujica Láinez, de un lado para otro, en un tiempo sin tiempo, el del verdadero viaje interior.

Al poco de salir del aeropuerto me topé de lleno con el escenario de la inmigración boliviana, la incontable gente que abandona el campo, de todas partes, de los pueblitos terrosos del altiplano, de los Yungas o del norte de Potosí, y acude al hormiguero urbano, el de la prosperidad de unos y la miseria de otros, el de la busca, el del hampa también, por la calle Carrasco y aledaños; calles temibles al caer la noche, dicen los que las frecuentan, aunque también lo sean de día.

Esas, pavimentadas a la diabla, son las calles de los mercados callejeros de llamas, los despojos sanguinolentos y los perros que acuden reñidores a por las piltrafas; las de los barrizales, los galpones de almacenaje de contrabandos diversos y los corrales donde venden gallos o perros para peleas; las de las antipáticas fachadas de ladrillo y los modernos diseños de arquitectura aimara, vidrios y metales refulgentes, colores violentos, soles y geometrías tiwanakotas que pueden resultarte delirantes, pero son muestras de una asombrosa pujanza económica; las del pulule y el mercadeo incesantes, las de los anuncios y más anuncios, peluquerías, informática, chicharrón, alojamientos, saunas, llantas, materiales de construcción, callapos, ferrallistas y metalistería, chispas de soldadura... y más en sábado, que es el día que llegué. Una actividad febril. Al mercado de La Ceja iría unos años más tarde en compañía de Ricardo García Camacho, poeta y mi amistoso lazarillo paceño, vaya esto por delante.

Aquel día de junio, la gente iba de un lado a otro cargando toda clase de cosas —colchones, cocinas, retretes, tuberías, corderos despiezados..., recuerdo ahora a voleo— y atropellándose, en un zigzagueo continuo, que más que evitarse parecía tener por objeto tropezarse, la molestia mutua, algo muy común en La Paz. Colorido de aguayos cargados a reventar, chullos, sombreros, polleras de colores vivos y brillantes, andares bamboleantes, carretillas, bultos colosales a la espalda. Gritos y bocinazos de micretas cargadas hasta los topes, buses embarrados, pero decorados con llamativas fantasías de animales prehistóricos, águilas, gorilas, guerreros... Y a lo lejos, los nevados, el Illampu y el Huaina-Potosí, cegadores al sol, con un fondo teatral de nubes oscuras.

Y luego, de pronto, la hoyada. La ciudad apareció allí abajo, acumulativa, desordenada, entre nubes de tormenta y golpes de sol que hacían refulgir los vidrios y los metales de los rascacielos y, a lo lejos, las cumbres nevadas del Illimani. Decir que era hermoso, es poco. De cataclismática la habría, sin duda, calificado Ramón Gómez de la Serna. Esa visión ni la olvidas, ni deja nunca de sorprenderte. La esperas, casi solo para decirte que has regresado.

Lo que vino a continuación, en cuanto salimos de la zona de mercado, fue una entrada de choque en la realidad boliviana. Cuando en aquella ocasión salí de Chile no sabía que La Paz estaba cerrada por bloqueos de campesinos, de fabriles y de maestros en reclamo de salarios y derechos varios. Aquel día en concreto hubo dudas de si podíamos bajar a La Paz por la autopista a causa de los bloqueos anunciados. Al final, el destartalado vehículo al que subí echó a andar y enseguida aparecieron restos de barricadas de piedras, las garitas de control quemadas y reventadas, llantas de vehículos también quemadas, un edifico mostraba huellas de incendio... el monumento al Che Guevara en ferralla presidía aquel barullo que aparecía como dormido por comparación a la zona de mercado que habíamos dejado atrás, para recobrarse un par de kilómetros más abajo, por la parte de la Cervecería, que un guía espontáneo me señaló con orgullo como «la primera industria nacional». El resto de los pasajeros callaba enfurruñado.

LA PLAZA DE SAN FRANCISCO O EL GRAN TEATRO DE LA PAZ

En La Paz no caí directamente en la plaza de San Francisco, pero sí a dos pasos, en una calle de griterío inacallable, el del anuncio de los viajes de los minibuses, el vocerío más familiar de La Paz, antes de los teleféricos y los autobuses urbanos, el muy civilizado Pumakatari. Nada más dejar mi equipaje me eché a la calle y me metí asombrado en esa plaza que entonces era un abigarrado lugar de cruce, de busca y estadía contemplativa, de reunión de conocidos y desconocidos, de tratos comerciales y profesionales, de comercio bravo y al paso, de matuteo y trampa, de pulule sin rumbo aparente, de parloteo público y privado, escenario de espectáculos más o menos improvisados, de reivindicaciones políticas y sociales a menudo violentas, de idas y venidas, centro de un mundo, mestizo y abigarrado, más incluso que de una sociedad urbana, pero sobre todo escenario de un Gran Teatro urbano como no había visto en ningún lado. Ahora, más de diez años después, ese bullebulle está muy apaciguado, apagado incluso en su espontaneidad, gracias a la reurbanización de la plaza, pero en aquel momento resultaba asombroso, excitante.

La de San Francisco no era una «plaza» en sentido estricto, no desde luego en su concepción española virreinal, como cuadrada o rectangular Plaza de Armas, en la que confluye la cuadrícula de las calles recién trazadas a cordel, sino un espacio o una sucesión de espacios y planos muy irregulares que, en conjunto, tenían una vida de auténtico vientre de la ciudad. Entonces y ahora, casi todo lo que sucede en la ciudad pasa en algún momento por ese escenario en el que los vecinos bajados de la población termitera de El Alto o venidos de la zona Sur, de Miraflores o Pampahasi, con la presencia lejana del Illimani, comen, beben, comercian, consultan a sus abogados, interrogan a yatiris y reciris que allí ofician con sus mesas y sartenes, guarecidos del sol y de la lluvia bajo sus paraguas, escuchan a sus visionarios, riñen, sellan paces, atienden a su familia y hacen sus necesidades, motivo por el que en el interior de la iglesia, detrás de una puerta, había un cartel que rezaba: «¡Ojo! No ensucie. ¡Sea educado!». Sea.

Un espacio que para mí está marcado por la presencia de algunos edificios emblemáticos: la Iglesia y convento de San Francisco, fundados en 1549, aunque muy reformados hasta bien entrado el siglo XIX, la moderna Casa de la Cultura, la central sindical desde cuyos balcones sus líderes arengan a la multitud no siempre pacífica, la mole del nuevo mercado Lanza y una moderna pasarela peatonal aérea que los puristas de la ciudad consideraban un despropósito arquitectónico, pero lo cierto es que por algún lado hay que salvar el intenso tráfico de vehículos y personas que cruza en todo momento la plaza, no siempre atendiendo al semáforo manipulado por la policía de tráfico que, hace unos años, si el interruptor del cambio de luces estaba averiado, lo hacía juntando y separando los cables con ojo y paciencia casi infinita. El resto es desigual: casas modernas proyectadas a la carrera, otras tapadas por cartelones publicitarios o fachadas clásicas «republicanas» que esconden tanto muy hermosos patios coloniales como entrañas laberínticas.

En el atrio de la iglesia de San Francisco, en cuyas escaleras se sientan mendigos y desocupados bajo un sol que ciega y abrasa, pululan vendedores de fósiles, limpiabotas, mochileros, profesionales del trapicheo, presteríos devotos, bendiciones, challas diversas y hasta agrimensores que estudian los planos que les traen los campesinos.

«No pasar cuidado, que enseguida va a bajar el Tata Santiago y lo va a arreglar todo», le decía un abogado a un compungido grupo familiar al que le explicaba que había perdido no sé qué pleito de lindes de tierras, asunto que, me consta, y mucho, es de lo más difícil de explicar.

Ese espacio limita por un lado con el comienzo de la calle Sagárnaga, la de la artesanía y las empresas de aventura turística —en nuestra época, la Aventura es un espectáculo, una atracción de feria y un negocio a veces subvencionado, un poco de todo—, y por otro con una vía de tránsito intenso medio enterrada que une dos partes de La Paz, la zona de la cuadrícula virreinal, donde bulle la vida política oficial de la ciudad, y el laberinto comercial de las calles que fueron indígenas o así pensadas.

Esta vía dividía a su vez la plaza entre la zona de la iglesia y la zona escalonada que era de un disparatado Monumento a los Héroes, ya desaparecido, un urinario a cielo abierto, de noche y de día, y esta con una zona de mercado, el Lanza, que se extendía de manera tentacular, y de comedores populares que durante un tiempo sobrevivieron, abarrotados, pero en precario, en barracones improvisados porque su sitio de costumbre, como el de los vendedores de libros o los joyeros y plateros, fue durante unos años un enorme agujero en cuyo fondo asomaban las bocas de la ciudad española y sus misterios —presentidos y no hallados—.

Un espacio muy irregular, por tanto, atravesado de arriba a abajo por una calle de tráfico tan intenso como ruidoso que une la población, ciudad ya, de El Alto, la ciudad más alta del mundo y la más pobre —eso sostienen—, un auténtico termitero humano hecho de furia y reivindicaciones, con la zona baja de la ciudad donde la modernidad o la otra Bolivia, la blanca, la acomodada, asoman rotundas, diferentes.

Se diría que esa plaza nunca duerme. Para las cinco de la mañana la atraviesan cientos de trufis y microbuses que circulan atestados con las puertas abiertas, a las que se asoman los voceros que, a gritos más o menos cantarines, anuncian los trayectos y el precio, al tiempo que los primeros puestos de bebidas frías y calientes, tés, cafés, se instalan y se vuelven a encender los farolillos para servir platillos, sopas, jugos de frutas exprimidos ahí mismo, a la gente que va al trabajo o a los colegiales.

Y al lado de las decenas de puestos de comidas, atendidos por caseras cholas vestidas con mandilones blancos y cubiertas con gorritos de ganchillo, los limpiabotas, jóvenes y no tan jóvenes, con el rostro cubierto por pasamontañas que apenas les dejan una rendija para los ojos. Y junto a los limpiabotas y las cocineras, los puestos de cambistas de dólares, euros, pesos argentinos y chilenos, reales brasileños, y la gente que toma asiento en bancos improvisados —el Hotel de los Agachados del que se hablará— para dar cuenta de un plato de apetitosa comida antes de seguir su camino, y los vendedores callejeros de material escolar y electrónico, de perfumería y droguería, de barajas, de alcoholes caseros, de chorizos y caldos, asaduras y salteñas, de decenas de periódicos, más leídos al paso que comprados.

Y enseguida, en cuanto ascienda el día, harán aparición los vendedores de fósiles, los que os ofrecen cerámica precolombina o restos arqueológicos, y los vendedores de helados que trabajan, aunque la temperatura ronde los cero grados y el día naufrague en un cielo intensamente estrellado, que tientan a los fieles que entran o salen de la iglesia de san Francisco, en uno de cuyos altares se celebra el culto a un «Señor Santiago» que más que Matamoros, es el Tata o Illapa que protege de las tormentas y los rayos, en una muestra más de sincretismo entre la religión católica y la de la población originaria; y los mendigos, los abogados que atienden a sus clientes, familias enteras o grupos de campesinos, los representantes políticos que ayudan o prometen logros a sus paisanos y electores, antes de dirigirse en comitiva a las oficinas centrales de gobierno, las floristas para vivos o para muertos, los vendedores agrupados en un sindicato de «Comidas y refrescos al paso»... Había también cabinas telefónicas andantes, esto es, cholas con un teléfono móvil atado con una cadena a la cintura para que no se lo arrancaran. Así lo vi, así aparece en ese glorioso desbarre que es ¿Quién mató a la llamita blanca?, de Rodrigo Bellot, una película que de la carcajada me lleva a la congoja de la nostalgia y a las furiosas ganas de hacer el bulto y regresar.

Aquel espacio era, como decían con orgullo, un «Hyde Park, versión aimara»; pero era mucho más que eso porque en esa plaza, además de hablar, de perorar, de discutir o de arengar, se vivía, se comía y bebía, con o sin challas, se comerciaba, se expresaban ideas y aliviaban los humores.

«Esa plaza es a ratos el mejor exponente de lo que puede ser el melting pot boliviano», recuerdo que decía un escritor blanco, cuando la realidad es que la multiculturalidad boliviana, la convivencia de etnias y culturas es mucho más conflictiva de lo que conviene admitir, y ahí también aflora, a ratos de manera civilizada y ceremoniosa, y a ratos de manera bronca, esa realidad compleja de etnias que han convivido en el enfrentamiento y la exclusión.

Solo haciendo literatura mediocre, y sobre todo tramposa, se puede sostener que esa plaza es un espejo de convivencia, y nada más que eso, de las treinta y seis etnias bolivianas —los no avistados aparte—, contra la que algunos políticos que fueron de la izquierda combatiente arremeten: el caso de Filemón Escóbar, Filipo, que apoyó el cambio liderado por Morales hasta que se puso enfrente con poca fortuna, como muchos otros, dicho sea de paso. Esa del espejo de la convivencia es una moraleja que no va con la vida real que en esa plaza se muestra a diario. Basta alejarse en alguna de las direcciones marcadas para comprobarlo.

Si el indigenismo boliviano como rotundo protagonista de la vida pública es una realidad nueva, al menos en su aspecto político, también lo es la multiculturalidad efectiva y forzosa, y el profundo y no siempre cómodo mestizaje que de ella se deriva. La cuestión de la diferencia de razas y etnias está lejos de ser una realidad no conflictiva mientras que en un «nosotros» de derechos iguales, no entren «los otros»... ¿Es esta una manera eurocentrista de ver las cosas? No lo sé, solo sé que yo no formo parte de los pueblos originarios americanos, que la fraternidad de la especie humana es una utopía que se concreta en poca cosa a nada que se crucen intereses económicos y que en un futuro, más cercano que lejano, aquí no va a haber más razas que la de los ricos y la de los pobres, por muy demagógico que suene esto.

Lo mires por donde lo mires, hay que convenir que en los últimos años han venido gobernando aquellos cuya existencia parecía no tener otro sentido que la de ser gobernados, los olvidados de la historia colonial, republicana, neoliberal; esa al menos es la consigna oficial que con el tiempo se ha ido resquebrajando un tanto: la población originaria, que sí, que dará mucho color local a la plaza, pero representa un mundo que se expresa en lenguas de origen remoto, que tiene cultos, costumbres, medicinas y hasta leyes brutales, propias y privativas, que nos resultan ininteligibles o de difícil comprensión a los europeos del siglo XXI, más jacobinos que otra cosa, acostumbrados a relegar las diferencias al terreno del folklore y, si resultan conflictivas, a que queden bajo el dominio de una codificación que enmascara los conflictos xenófobos cada vez más numerosos y presentes. La convivencia de razas, etnias y religiones ya no es fácil en ningún sitio: el apartheid y el agrupamiento de supervivencia se imponen hasta entre los sin techo de Europa.

Por la plaza he visto desfilar a las cofradías de las entradas del Gran Poder y otras, y sobre todo a miles de indígenas originarios venidos con mucho esfuerzo de pueblos perdidos del altiplano boliviano, a los mineros con sus guardatojos, a los cocaleros, cuyos cultivos defiende con ahínco el presidente Morales, a los llamados «ponchos rojos», originarios radicales del Collasuyo, la región del Titikaka, calzados con ojotas, cubiertos con chullos de colores y sombreros oscuros, que desfilan en formación cuasi militar, silenciosa o rugiente, con un temible látigo de llameros cruzado a la espalda y una chuspa en bandolera con una computadora portátil... y un teléfono móvil en la mano: la tecnología no está reñida con el indigenismo. El indígena no quiere regresar a la edad de piedra como le acusan los blancos de orden.

Para la gente de orden, en esa plaza, en lugar de expresión cívica, hay un habitual y tramposo reparto de cartuchos de dinamita y un calentar cabezas para dirigirse en protesta al palacio presidencial de la plaza Murillo, en la cuadriculada ciudad colonial.

Sea lo que hoy sea, así es como la vi por primera vez en el año 2004 y no pude apartarme de ella en todo el día. Pasé muchas horas merodeando por la plaza y alrededores. Almorcé en un abigarrado comedor de la plaza Alonso de Mendoza que ya no existe. Me llamó la atención la gente que comía de cara a la pared y de espaldas al resto de los comensales. Almorcé una sopa de pollo en compañía de un vendedor de chamarras de cuero del mercado Lanza con el que de inmediato entablé conversación. Me contó de sus años de joven inmigrante en la Argentina, donde había sido maltratado por su origen, y que en ese momento estaba ahorrando para emigrar a Estados Unidos. También me cantó las excelencias de «los USA», como un visionario que describiera el contenido del cuerno de la abundancia, y me dio su tarjeta de visita por si quería comprar una chamarra de cuero auténtica, no imitación, a precio de amigo. No fui, las chamarras de cuero no son lo mío.

Me alejaba de la plaza para regresar a ella, sin contar con que había un concierto monstruo de música latinoamericana que duró toda la noche, de modo que me fue imposible dormir. En la habitación de mi alojamiento estaba helado, metido en la cama, con toda mi ropa puesta y tiritando. No sabía lo que era el soroche. Así que me bajé a merodear por la plaza hasta que acabé agotado de soroche y decibelios.

Aquel día y aquella noche de bulla me encontré con charlatanes que, tras ejecutar juegos de manos para atraer la atención del público, proclamaban la virtud de plantas amazónicas que sin duda la botánica de Linneo desconoce, pero no así la de los laboratorios farmacéuticos, japoneses o no, que saquean la Amazonía, y de remedios, «con sabor a selva», contra las «lombrices de los ojos» o la sífilis, tanto daba, vigorizantes y energizantes necesarios sobre todo «para ellos, que tienen una enfermedad a la que llaman estrés», ellos, los blancos, los europeos, se entiende. Remedios milagrosos todos, porque sin milagro no tiene interés alguno escuchar la incesante palabrería, y junto a los pajpacuss, los vendedores de dividís y cidís fraudulentos, y de captadores portátiles de ondas satelitales que, de funcionar, permitirían asomarse a domicilio a mundos asombrosos y codiciar productos en cuya adquisición dejar el pellejo.

Mezclados con los vendedores de milagros, estaban los yatiris, profesionales del conjuro, adivinadores del presente y del porvenir, los curanderos o cuando menos sus agentes, los anunciadores del fin del mundo o los líderes políticos improvisados que arremetían contra la conquista española, el pillaje de los gringos y de las multinacionales de las minas de plata y oro, y de los pozos de petróleo, o contra algunos de sus políticos y gobernantes de entonces porque «¡No son indios, no son pobres!»... y sobre todo «¡Roban!». Eso gritan todos, en cuanto se adueñan de la calle, gobierne quien gobierne.

En otros corros, si los paisanos no discutían sus diferencias ideológicas, con una cortesía y un respeto para mí llamativos —eso sí, apelando mucho a la dignidad—, los payasos improvisados arrancaban risas de oro y los malabaristas asombraban a los campesinos, en dura competencia con el profeta que, de manera vibrante, refutaba a Charles Darwin demostrando que no descendemos de los primates, sino de los diplodocus y tal vez de los extraterrestres, novedad esta que fue acogida con notorio alivio y muestras de asentimiento por buena parte de la clientela, a la que el inminente anuncio del fin del mundo y su fuego eterno, proclamado por predicadores con aire de tartufos o de bandidos, incomodaba de manera notoria. Alguna violenta discusión política terminaba con un sorpresivo: «Aquí estamos para ser felices». Y todo envuelto en el intenso humo y aroma de la asadura de carnes y chorizos, de la cerveza y la orina.

En la plaza de San Francisco de la Paz permanecía viva la ciudad tal y como fue, y ha sido olvidada, convertida en mero dormitorio o en oficina o en museo o en escenario de espectáculo organizado: tablado permanente de un Gran Teatro ingobernable en el que lo mismo se representa la tragedia, el drama, que la comedia y el guiñol burlesco.

Eso era, eso fue para mí la plaza de San Francisco, aquel y otros días, en otros viajes que se han ido sucediendo, mientras no puedo responder a la pregunta: «¿Pero a qué vas a Bolivia?»

—Habla usted en pasado... ¿Y ahora? —me pregunta uno de los diablos de Mujica Laínez antes de arrancarse para Potosí.

—Pues mire, señor, ahora, la han rediseñado y ya no es lo mismo..., ni parecido.

—La forma de una ciudad cambia más rápido ¡ay! que el corazón de un mortal... ya sabe.

—¿Quién... yo?

—Sí, usted.

—Pero si eso es de Baudelaire... del Spleen de París.

—No, esplín de La Paz, todo para usted...

Y se arrancó volando el diablo, como estaba previsto, y aquí estamos y allí seguimos, en el rastro de los recuerdos, pólvora y mixtura de confetis en el aire, rosas, verdes, blancos, mezclados con hojitas menudas de Caranavi, serpentinas que te amarran a los días de la vida envueltas en el polvo abrasador del altiplano que peina y tumba la llareta, al ritmo de los platillazos que echan a andar la diablada y de los rotundos acordes de las tubas, la alegría de cascabeles y el humo de la pólvora, sobre todo que no falte la pólvora... este cortejo en el que todos, ángeles y demonios, vamos bailando embarullados hacia el lugar del que no se regresa.

«¿¡CUÁNDO, CARAJO!? ¡AHORA, CARAJO!»

Los estoy viendo emerger rabiosos y en tromba por la calle Sagárnaga al mando de una mujer joven. No sería la primera vez, pero aquella me llamó la atención la furia de la mujer que acaudillaba a una comunidad venida de un pueblo del altiplano. Coreaban un grito que no había oído nunca:

«¡¿Cuándo, carajo!?», berreaba la dirigente comunaria.

«¡Ahora, carajo!», le respondían los comunitarios, viejos, jóvenes, con críos en brazos, gente madura, señoras de polleras volantes, caderas ondulantes y aguayos a la espalda.

A ese grito de guerra le siguieron los petardos y los cachorrillos de dinamita, los carros de policías con los pacos de pie, en la baca, bamboleándose de un lado para otro, y los gritos furiosos: La caterva, en palabras de Oscar Olmedo Llanos2, esa que no anda sola, que hay que azuzar, pero que cuesta poco hacerlo. No es patrimonio boliviano.

«¡¿Cuándo, caraju!?»

«¡Ahura, caraju!»

Las ocasiones de gritarlo se multiplican, aquí y allá.

Aquellos de junio de 2004 eran los coletazos de la Guerra del Gas, la de octubre 2003, que había costado casi setenta muertos. Estaba caliente la huida de Sánchez de Lozada, el Goni, a los Estados Unidos. Las pintadas callejeras pedían su muerte y el ascenso al poder del vicepresidente Carlos Mesa, y la nacionalización del gas en boca de pozo. En el vocerío callejero volaban las reclamaciones de los maestros y enseñantes, las que todavía duran porque nunca han sido del todo satisfechas, las de los mineros y las de los campesinos de los ayllus de Omasuyus, capitaneados entonces por Felipe Quispe, el Mallku, partidario de aunar religión ancestral y lucha armada, descendiente de una princesa inca cuyo espíritu iba a salir en plan redentor del fondo del lago donde estaba agazapada la civilización antigua... ¡Ay, mi madre! Me acuerdo que eso fue lo que me dijo; no, me dijo no, me adoctrinó, una golfa pavorosa con la que viajé al lago. Era una empresaria todo terreno que lo mismo le pegaba a una peculiar industria turística, que contaba orgullosa cómo tenía un taller de esclavas —así las llamaba— en El Alto que le hacían chamarras con las que ella misma había cosido en talleres clandestinos de Brasil, en los que había trabajado encerrada, casi sin luz ni alimentos durante meses... Ahora le tocaba a ella hacerles trabajar duro porque eran unas flojas.

La empresaria chamarril ponía cara de embeleso al contarme las andanzas del Mallku, antes de decirme que si quería me acompañaba a algún putero de confianza, con karaoke y jacuzzi, o a comprar pichicata o mapas de Bolivia, era igual. Se había reciclado en empresaria de varios rubros, el turístico entre ellos y yo lo era, un turista, raro encima, porque como las carreteras estaban cortadas había pocos. Viajábamos en un carro con la luna delantera rajada, conducido por una cocinera japonesa que llevaba comida para un arqueólogo gringo que estaba excavando por no sé dónde, e iba luego a recoger a unos turistas japoneses que gracias a los bloqueos estaban varados en la frontera peruana.

Jacuzzis a las ocho de la mañana, karaokes lo mismo, pichicata en cada parada, tragos surtidos, refrescos, platitos sucesivos e incesantes... Todo el camino estaba jalonado de ofertas. Acabé harto y ya en destino, ante la última oferta de bar nocturno de tragos y perica, le espeté: «¡Señora, ni cojo, ni fumo, ni bebo, ni me drogo, y déjeme en paz, carajo!». Hacía frío y en aquel helado hotel casa de muertos de Copacabana solo estábamos el poeta irlandés-cherokee Gayton y yo, y mientras el poeta me recitaba un poema al Che Guevara, la empresaria turística se fue de farra por un pueblo desierto y silencioso, calles de adobe y ladrillo, perros ladradores, un pueblo muy parecido al del mural que decoraba la pared de mi cuarto... ¿Pero aquello pasó en realidad? Pasó y pudo haber sido peor.

Pero estaba con la caterva, esa que no hay que azuzar mucho, para que se ponga en marcha. Marchas de fabriles, de mineros, de campesinos, marchas que vienen de lejos o que surgen de algún barrio, de vecinos de El Alto, de minusválidos, de ciegos agarrados de la mano, de ponchos rojos y ponchos verdes, formaciones militares, pasos apresurados cuyo sonido no olvidas, en reclamación de salida al mar, de sanitarios, de airados miembros de la Central Obrera Boliviana, a favor de la lactancia un día y del preservativo otro, de los maestros y de los padres de familia movilizados contra ellos, de los trotskistas y de los anti trotskistas, «¡Que muera el trotskismo!» «¡Muerte a la Wilma Plata!» y cuándo carajo, claro, y ahora carajo... y «¡Fusil, metralleta, El Alto no se calla!», movilizaciones masistas y antigubernamentales, movilizaciones gubernamentales de cocaleros que recuerdan las mineriadas rumanas, cercos a la plaza Murillo, trancas... los indiferentes, los gringos de la aventura que lo ven de lejos entre carcajadas y sacan fotos, los furiosos, los que amenazan con el chicoteo, marchas que suben y marchas que bajan por la Villazón y la Arce, hacia la plaza de Isabel la Católica y los ministerios de Gobierno, gritos de «¡Cuidado que hay dinamita!», antes del petardazo seco del cachorrillo, crucificados rituales en la plaza del Obelisco, al comienzo de la avenida Camacho, con el Illimani al fondo, que no interrumpen el mercadeo de los cambistas de la puerta del Club de la Paz, ni el limpiaboteo de la explanada del edificio de Correos..., pero sobre todo mucho carajo, esa palabra que llevo dentro desde mi infancia, en boca de mi abuela argentina, y que reencontré generosa en Bolivia. ¿Qué serían las calles de La Paz sin carajos y sin petardos?

Aquellos días de 2004, había bronca con Chile, la eterna bronca, y el consecuente enardecimiento patriótico callejero, en la plaza de San Francisco y alrededor de los quioscos de prensa. Era un buen momento para echar a rodar las reclamaciones identitarias, el victimario: los españoles, los gringos, los ricos eran los culpables, porque sin culpables y sin enemigos no somos nada, algo que no es en absoluto patrimonio callejero boliviano. Los periódicos de sucesos decían que en quince minutos los chilenos podían invadir el país, y eso repetían en la plaza los pajpacus a sus corros de desocupados, al pie del Monumento a los Héroes, entre meada y meada. Eran parlamentos gloriosos.

AMERICAN VISA

Casi de inmediato, La Paz se hizo para mí una ciudad literaria. En cuanto compré American visa, una novela de Juan de Recacoechea, el Reca. La vi, junto a otra titulada Altiplano express, en el escaparate de una minúscula librería que había en la plaza del Estudiante. Me llamó la atención el apellido, que es muy de la tierra en la que vivo. La librería estaba cerrada, pero la compré en cuanto pasé por Los Amigos del Libro de la calle Ballivián, porque al ojearla vi que hablaba de escenarios de La Paz que acababa de descubrir aquellos días de junio en que mi viaje pudo haber terminado, como en parte termina el del protagonista de la novela, mal, y la obsesión de la visa americana me recordó el entusiasta discurso del joven en cuya compañía había almorzado días atrás en la plaza Alonso de Mendoza, el de las zamarras de cuero.

Unos años después conocí al autor y pasé una larga tarde de conversación con él. Juan de Recacoechea, nieto de navarro, amigo y pariente de amigos, culto, ingenioso y desvergonzado en el hablar hasta la carcajada, de esa gente con la que haces buenas migas de inmediato y de la que guardas un buen recuerdo, el de la sonrisa. Recacoechea estudió en el Instituto Ramiro de Maeztu, de Madrid, en su época gloriosa, también lo hizo en Perú y vivió luego unos cuantos años en París, los suficientes para, a su regreso, fundar la actual televisión boliviana y escribir París no era una fiesta.

Leí American visa en una habitación recóndita del hostal Naira, a donde me mudé del hotel al que había ido a parar viniendo de Chile, porque era caro y ruidoso hasta el delirio, al margen de tener el teléfono atornillado a la mesilla de noche y el felpudo de la entrada al machón de la puerta para que no se arrancaran con ellos.

El Naira es un alojamiento de entrañas insondables, según pude ver un día desde el aire, que fue la sede de la Peña Naira, la de la bohemia paceña de los sesenta —eso dicen—, el folklore rescatado y el Gringo Fabre, el último amor de Violeta Parra...

«Ahí compró el revolver con el que se mató», me diría más tarde Mariano Baptista. Andábamos aquel día de diablos cojuelos de la memoria desde las alturas de la plaza, en la terraza de un edifico en cuyos sótanos habían descubierto un tapado, un tesorito con el que alimentar la ingente leyenda paceña, la de su subsuelo, sus pasadizos que van de ningún sitio a ninguna parte, sus diablos y los tesoros colosales de los españoles.

Mi rincón de lectura, con el libro de Recacoechea entre las manos, era una habitación ciega sobre cuyo falso techo, de plástico y aglomerado, había un palomar. Las palomas no paraban de zurear. Olía a excremento de paloma que jodía. Pensé lo que piensas siempre, que son cuatro días. Ya estaba inquieto por un incidente grave que había tenido unos días atrás en un bloqueo de carreteras, cerca de Tiwanaku.

American visa es una novela negra y, como otras del autor, algo más que una novela negra. Hace ya muchos años que escribí que la novela considerada negra, pero crítica con su tiempo y sus protagonistas, es la que va a dejar el mejor testimonio de la mugre social y política de esta época.

American visa refleja para mí dos asuntos de interés. Uno, social, como es la obsesión emigratoria boliviana, cifrada en conseguir una visa de entrada en los Estados Unidos, algo que ves en las largas colas que se forman cada día ante la embajada norteamericana, muy cerca de la española, donde también las hay... y en la canadiense; y otro, más literario, el callejero de la ciudad de La Paz y sus barrios de El Rosario y Chijini, los alojamientos, bodegas, conventillos, comercios, como escenarios del pulule ciudadano, y El Alto de la busca, los locales de trago y puteros siniestros.

Cuando conocí al Reca, unos años después de aquella primera lectura, quería hablar con él de otro asunto más negro todavía que, en parte, sobresalía de una pesquisa que me traía entre manos: del asesinato del jesuita catalán Luis Espinal Camps, en marzo de 1980, y de una banda de paramilitares, Los Novios de la Muerte, alentada por Klaus Barbie, que paraba en un bar que entonces había en los bajos del hotel Copacabana, en El Prado paceño, o en otro de la vecina plaza del Estudiante, en el edificio que fue de los amos de los cultivos de coca de los Yungas, los Gamarra, y donde estaba el estudio fotográfico del cineasta Antonio Eguino, el director de esa película para mí grandiosa que es Chuquiago. Juan había escrito una novela sobre ese asunto, Toda una noche la sangre, que es una pena que esté medio olvidada, porque el clima tenebroso de ruindad que rodeaba a los golpistas de 1980 está plenamente logrado. A mí me gusta mucho.

Recacoechea me contó que a uno de aquellos paramilitares, el Mosca Monroy, recordado en Bolivia como un loco cruel, le salió el tiro por donde no esperaba: por la boca de la pistola con la que estaba jugando a la ruleta rusa. El Mosca, a quien en una fotografía de la época veo junto al fascista italiano Delle Chiaie —uno de los paramilitares que estuvieron con Sixto de Borbón-Parma en el Montejurra de 1976—, en compañía de otros matones y delante de un fusil ametrallador.

Me di cuenta de que el Reca era un escritor que no hablaba a humo de pajas y que se pateaba a conciencia los escenarios que describía; sabía de lo que hablaba, miraba mucho, escuchaba, se enteraba. Los asuntos de los que trata en sus novelas son reales, como el expolio artístico que sufre desde hace décadas Bolivia (La biblia copta) a manos de huaqueros y marchantes de nacionalidad varia, algo que ya denunció en balde Mariano Baptista en «El saqueo de nuestro acervo artístico» (1973)3. Sus novelas —París no era una fiesta (2002), Kerstin (2004), Abeja reina (2009) y La biblia copta (2011)— son para mí una guía eficaz de La Paz, tanto de la ya desaparecida como de la que sobrevive, todo lo desfigurada que se quiera, en sus barrios más populosos, más adinerados, los del comercio cholo4 , ese que mueve millones de dólares y se exhibe rotundo en la fiesta del Gran Poder.

¿UNA DE BURUNDANGA?

Supe de la burundanga o de sus efectos y leyenda en aquel primer viaje, la víspera de mi regreso a Chile, el domingo 20 de junio de 2004, por la mañana. En mi alojamiento sabían que me iba al día siguiente, a primera hora, y que tenía que estar en El Alto para las 9.30, hora del embarque rumbo a Chile.

Desde que me eché a la calle, aquella mañana sentí que no me encontraba del todo bien; y no, no era solo el soroche. Había algo más. De eso ahora estoy seguro y quien lo haya padecido, lo sabe. Los demás lo tomarán por novelería, no importa, estoy acostumbrado.