9,99 €

Mehr erfahren.

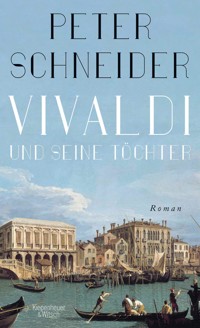

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wann, wenn nicht jetzt? Das war doch eigentlich vorbei. Für Witwer Roland, Privat-gelehrter mit Forschungsstipendium an der NYU, ist die Sache mit den Frauen eigentlich kein Thema mehr. Aber als er bei einer Trauerfeier in Manhattan Leyla begegnet, sieht plötzlich alles ganz anders aus. Roland glaubt genau zu wissen, was geht und was nicht. Und dass er drauf und dran ist, sich mit einer deutlich jüngeren Frau einzulassen, geht ganz bestimmt nicht. Allerdings sieht sie das ganz anders und bringt ihn dazu, sich in eine Beziehung zu werfen, die ein enormes Glückspotenzial besitzt, aber auch in unlösbare Konflikte führt. Während er zwischen seinem New Yorker Appartement und seinen Lehrverpflichtungen in Berlin hin- und herpendelt, hat er genügend Zeit, Leyla zu vermissen, seine Prinzipien infrage zu stellen und viel über die Liebe zu erzählen und sich von seinen Freunden erzählen zu lassen. So entsteht ein Beziehungspanorama, das äußerst überraschend, sehr lehrreich und extrem unterhaltsam ist. Peter Schneider hat eines der ganz großen Themen der Literatur, die wechselvollen Verhältnisse zwischen Männern und Frauen, in einer konkreten Liebesgeschichte gefasst, die im Zentrum des Romans steht. Um sie herum ereignen sich weitere Liebesabenteuer und -katastrophen, von denen sich Roland und seine Freunde in ihrem »Club der Unentwegten« erzählen. Faszinierende Geschichten darüber, was Männer und Frauen miteinander erleben, wenn sie sich aufeinander einlassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 291

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Peter Schneider

Club der Unentwegten

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Peter Schneider

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Peter Schneider

Peter Schneider, geboren 1940 in Lübeck, wuchs in Freiburg auf, wo er sein Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie aufnahm. Er schrieb Erzählungen, Romane, Drehbücher und Reportagen sowie Essays und Reden. Zu seinen wichtigsten Werken zählen »Lenz« (1973), »Schon bist du ein Verfassungsfeind« (1975), »Der Mauerspringer« (1982), »Vati« (1987), »Paarungen« (1992), »Eduards Heimkehr« (1999), »Und wenn wir nur eine Stunde gewinnen« (2001) und »Skylla« (2005). Seit 1985 unterrichtet Peter Schneider als Gastdozent an amerikanischen Universitäten, unter anderem in Stanford, Princeton und Harvard. Seit 1996 lehrt er als Writer in Residence an der Georgetown University in Washington D.C. Er lebt in Berlin. Bei Kiepenheuer & Witsch erschienen bisher seine Titel »Lenz«, KiWi 1032, 2008, »Rebellion und Wahn. Mein ’68«, 2008, KiWi 1177, 2010, sowie »Die Lieben meiner Mutter«, 2013 und »An der Schönheit kann’s nicht liegen«, 2015.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Für Witwer Roland, Privatgelehrter mit Forschungsstipendium an der NYU, ist die Sache mit den Frauen eigentlich kein Thema mehr. Aber als er in Manhattan Leyla begegnet, sieht plötzlich alles ganz anders aus.

Roland glaubt genau zu wissen, was geht und was nicht. Und dass er drauf und dran ist, sich mit einer deutlich jüngeren Frau einzulassen, geht ganz bestimmt nicht. Allerdings sieht sie das ganz anders und bringt ihn dazu, sich in eine Beziehung zu werfen, die ein enormes Glückspotenzial besitzt, aber auch in unlösbare Konflikte führt. Während er zwischen seinem New Yorker Appartement und seinen Lehrverpflichtungen in Berlin hin- und herpendelt, entwickelt sich ein Beziehungspanorama, das äußerst überraschend, sehr lehrreich und extrem unterhaltsam ist.

Peter Schneider fasst eines der ganz großen Themen der Literatur, die wechselvollen Verhältnisse zwischen Männern und Frauen, in eine konkrete Liebesgeschichte. Um sie herum ereignen sich weitere Liebesabenteuer und -katastrophen, von denen sich Roland und seine Freunde in ihrem »Club der Unentwegten« erzählen. Faszinierende Geschichten darüber, was Männer und Frauen erleben, wenn sie sich aufeinander einlassen.

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

Danksagung

1

Das war vorbei. Er lebte längst in einer anderen Zeit – jenseits des Wunsches auf ein letztes Reiseabenteuer im Landrover zum »Ursprung der Menschheit«, Äthiopien zum Beispiel, jenseits der Hoffnung auf eine unerhörte Begegnung mit dem anderen Geschlecht, jenseits alter Leidenschaften. Wenn er in einer Familienserie im Frühstücksfernsehen ein Paar sah, das einen Zungenkuss vortäuschte, wechselte er den Sender.

Allerdings war ihm nie der Satz über die Lippen gekommen, er habe seinen Teil von solchen und anderen Vergnügungen derart reichlich genossen, dass er jederzeit bereit sei abzutreten, wenn es dem Herrn über sein Leben denn gefiele, ihn dazu aufzufordern. Warum sollte er dazu bereit sein? Selbstverständlich erkannte er die Endlichkeit seines Lebens an. Aber gab es etwas Überflüssigeres, als den Feind willkommen zu heißen, weil man ihn nicht besiegen konnte? Der Ursprung aller religiösen Erleuchtungen war die Angst vor dem Tod.

Nein, er würde nicht zu irgendeinem Glauben an ein Weiterleben übertreten, auch nicht vor dem letzten Seufzer. Sondern würdig, ohne Hoffnung, sterben, ohne Gruß an den Widersacher, doch mit vielen Grüßen und Hoffnungen für jene, die ihm im Leben lieb gewesen waren.

Sein Adressbuch wurde schon seit Jahren immer kürzer. Die Zahl der Freunde und Freundinnen, die er hatte streichen müssen, übertraf die Handvoll neuer Einträge um ein Vielfaches. Früher hatte er die Adressen der Verstorbenen noch mit Tinte, später mit dem Kugelschreiber durchgestrichen – ein brutaler Vorgang, auf den er beim Suchen nach einer aktuellen Adresse immer wieder stieß. Das Adressbuch von Outlook ersparte ihm solche Begegnungen. Ein Druck auf eine Taste – und der Eintrag war gelöscht. Und danach nicht mehr auffindbar.

Er vermied Beerdigungen. Sobald er sein Kommen ankündigte, wurde er auch gleich gebeten, die Grabrede zu halten. Roland habe nun einmal ein Händchen für Trauerreden, begründete ein Freund seine Bitte und korrigierte sich, als er in Rolands versteinertes Gesicht blickte: »ein Talent für die Gattung letzte Worte«. Roland schützte Heiserkeit vor, Gedächtnisverlust, einen nie überwundenen Konflikt mit dem Toten – selten war es ihm vergönnt, einem der sich häufenden endgültigen Abschiede schweigend beizuwohnen.

Die Einladung für ein Stipendium in New York war ihm als eine Gelegenheit zur Abwechslung und zur Rückkehr in ein vertrautes Territorium willkommen. Aber musste er ausgerechnet in dieser Stadt, kaum war er aus dem Flugzeug gestiegen, gleich wieder auf eine Trauerfeier gehen?

Zumindest musste er dort keine Rede halten, sondern konnte sich – neben drei Dutzend anderen Auserwählten – mit einer zweiminütigen Lesung aus dessen Werk begnügen. Es handelte sich auch gar nicht um eine Begräbnisfeier, sondern um ein »Memorial«, eine Gedenkveranstaltung zu Pauls Ehren. Paul war vor zwei Jahren verstorben.

Der Veranstaltungsort war ein italianisierendes Brickstone-Gebäude aus dem 19. Jahrhundert in der Nähe der New York University. Schon vor dem Eintreten wurde ihm klar, dass die Gäste alles andere im Sinn hatten, als eine Trauerzeremonie für einen berühmten Toten abzuhalten. Eine erstaunlich große Ansammlung von Rauchern ballte sich vor dem Eingang zusammen und schickte Hunderte der verpönten weißen Wölkchen in den blassblauen Himmel von Manhattan. Die Rauchlust dieser Gäste war kaum als eine letzte Reverenz an Paul zu verstehen. Sie erklärte sich ganz einfach daraus, dass fast alle von Pauls Freunden mehr oder weniger hemmungslose Raucher waren. Da er verhältnismäßig »jung« verstorben war – »die Sechziger sind die neuen Vierziger«, verkündeten inzwischen die Zeitgeist-Magazine –, war auch die Mehrheit der geladenen Gäste eher jung. Jünger jedenfalls als Roland. Für die Feier einer anderen großen Leidenschaft von Paul, die den Label-Sorten von Johnny Walker gegolten hatte, war es offensichtlich noch zu früh. Aber ein Vermerk auf Rolands Einladungskarte versprach, dass auch dieser Vorliebe Pauls im Anschluss an die Veranstaltung gedacht werden würde.

Als Roland den großen Saal betrat, herrschte eine getragene, aber durchaus heitere Stimmung. Er begrüßte einige Gäste, die er kannte, aber der übliche Small Talk – seit wann, wie lange in der Stadt – blieb aus. Er fühlte sich in eine Gemeinschaft aufgenommen, die an diesem Tag den Geist eines Autors auferstehen lassen wollte, den alle irgendwie geliebt, gehasst, bewundert, verdammt und doch wieder rehabilitiert hatten. Und alle, alle waren sie gekommen: Pauls unerschütterliche wie auch seine tief enttäuschten Freunde, seine wieder versöhnten und seine immer noch erbitterten Feinde – Berühmte und Unbekannte aus der gesamten englischsprachigen Welt. Was sie alle hier zusammenführte, worauf sich alle einigen konnten, war Pauls Brillanz, sein rascher Witz, seine Lust an der Provokation. Die Redekunst, das wusste Roland, wurde in den Vereinigten Staaten nicht weniger geschätzt als im alten Rom. Wer gut reden konnte, konnte es in Rom zum Konsul und in Washington zum Präsidenten bringen.

Kaum hatte Roland auf dem mit seinem Namen bezeichneten Sitz Platz genommen, fühlte er sich vom Geist des toten Freundes angesprochen. Ja, es schien ihm, dass Paul ganz persönlich zu ihm sprach in jenem leicht beschwingten Ton, der ihm nach zwei, drei Gläsern Black Label eigen war – good to see you, Roland, and by the way, the bar is open! Über die Wand hinter dem Rednerpult wanderten Bilder, die Paul in jeder Phase seines Lebens zeigten. Und auch ein Foto von dem randvoll mit Whisky gefüllten Pappbecher in der Hand fehlte nicht, aus dem Paul in den Talkshows den einen oder anderen Schluck nahm, während seine Kontrahenten ihren Durst aus durchsichtigen Wassergläsern stillten.

Roland bewunderte die angelsächsische Disziplin, mit der das Zeremoniell der Reden und der Lesungen ablief. Kaum einer der Festredner überdehnte die ihm zugestandene Redezeit, auch die Lesungen aus Pauls Werken beschränkten sich auf genialische Textsplitter. Kurze Lachgewitter liefen durch die Reihen, wenn eine von seinen an George Orwell und Oskar Wilde geschulten Pointen Anlass dazu gab. Nie zuvor war Roland Zeuge einer derart beschwingten Gedenkveranstaltung gewesen. Und während er sich in den auf und ab schwellenden Wogen des Beifalls zu Pauls Weis- und Bosheiten treiben ließ, wurde er von einer Erinnerung aus dem Raum getragen.

Paul, wie er Roland barfuß in seiner großen Wohnung zum ersten Mal begrüßte. Larry, ein gemeinsamer Freund, hatte Roland Pauls E-Mail-Adresse gegeben, und Paul hatte ihm sofort angeboten, ein paar Tage bei ihm zu wohnen, bis die Gästewohnung der New School frei wäre. Roland war verblüfft, dass Paul ihn mit der Frage begrüßte: Wo ist denn nun die echte Mona Lisa? Dank Larrys Vorarbeit hatte Paul einen höchst umstrittenen Artikel von Roland gelesen, der im New Yorker veröffentlicht worden war. Darin hatte Roland, gestützt auf eine gewagte Hypothese und hundert Fußnoten, behauptet, dass es sich bei der im Louvre ausgestellten Mona Lisa um eine Fälschung handele. Paul hatte auch die Kommentare zu Rolands Artikel nachgelesen und offengelassen, auf welche Seite er sich in diesem Streit stellte. Aber daran, dass ihm Rolands Vorstoß gefiel, auch wenn er womöglich nicht zu halten war, ließ er keinen Zweifel. Sie hatten sofort in Pauls Hausbar Platz genommen und über Gesprächen, die von der arabischen Renaissance in Toledo bis zum Anschlag auf das World Trade Center reichten, eine Flasche Black Label geleert. Schon bei dieser ersten Begegnung war Roland klar geworden, dass Paul über ein Gedächtnis verfügte, dem der Alkohol nichts anzuhaben vermochte. Ohne jedes Stocken konnte er die Namen von entlegenen Autoren und ganze Sätze abrufen, die er vor Jahren gelesen hatte. Zwischendurch empfahl er sich, drückte Roland die New York Times in die Hand und versprach, ihm in exakt eineinhalb Stunden wieder Gesellschaft zu leisten. Er müsse nur einen Artikel von 10000 Zeichen schreiben und an seine Redaktion schicken. Tatsächlich kam er noch vor der angesagten Zeit wieder, beschied Rolands Frage mit der Antwort: abgeschickt, und schenkte sich und ihm ein. So ging es in den nächsten Tagen weiter. Gegen elf Uhr morgens trafen sie sich zu einem kurzen Espresso-Frühstück, wechselten in die Bibliothek und setzten ihre Gespräche fort, die Paul mit dem Satz eröffnete: The bar is open!

Als es an Roland war, den von ihm ausgewählten Text zu lesen, hatte er Mühe, sich von seiner Erinnerung loszureißen. Zum Glück hatte er den Vortrag vorher geübt. Einmal, als er von seinem Text aufsah, verfing sich sein Blick in dem Blick einer dunkelhaarigen Schönheit, die seitlich von den vorderen Sitzreihen am Rand des Saales stand. Es war immer hilfreich, wusste er aus Erfahrung, einen bestimmten Adressaten im Publikum ins Auge zu fassen, wenn man etwas vortrug. Deswegen suchte Roland mit den Augen noch zwei, dreimal die Unbekannte, obwohl er sich diese Freiheit wegen seiner Unsicherheit mit dem englischen Text eigentlich nicht leisten konnte. Bei einer von Pauls messerscharfen Spitzen, die Roland offenbar gut inszeniert hatte, lachte seine Adressatin derart ungeniert auf, dass sie alle, die in ihrer Nähe saßen, mit ihrem Lachen ansteckte. Anschließend schlug sie sich, als erschrecke sie über die Wirkung ihres Lachens, leicht auf den Mund und sah sich entschuldigend um.

Als er das Pult für den nächsten Redner freimachte, steuerte er auf die Stelle zu, an der die Unbekannte eben noch gestanden hatte. Sie war verschwunden. Er schob sich durch das Gedränge seitlich der Sitzreihen. Je länger er nach ihr suchte, desto größer wurde sein Verlangen, sie zu finden. Dabei war er gar nicht sicher, ob er sie wiedererkennen würde und was er ihr eigentlich sagen wollte. Als er wieder auf seinem Platz saß, war ihm sein Anfall peinlich. Offenbar war er selbst ein Opfer jener Lebensgier geworden, die er bei Beerdigungen so oft beobachtet hatte. In der Gegenwart des Todes erscheint ein Augenflirt, eine versehentliche Berührung plötzlich als ein Signal für ein neues Leben.

2

Für den späten Abend hatte Larry ihn zu einem Drink in einer russischen Bar eingeladen. Er werde noch zwei oder drei Freunde mitbringen, die sich darauf freuten, Roland kennenzulernen. Roland war sich klar darüber, was Larrys Ankündigung bedeutete. Er würde seine »zwei, drei Freunde« vor diesem Treffen ausgiebig über Roland – und über seinen berühmt-berüchtigten Artikel über die gefälschte Mona Lisa im Louvre – unterrichtet haben. Nichts hasste Roland mehr, als sich mit Dilettanten über seine spektakuläre Abhandlung zu streiten. Aber er kannte Larry. Wenn Larry Freunde miteinander bekannt machte, überließ er nichts dem Zufall. Bevor sie sich an denselben Tisch setzten, hatte jeder ein Bild, eine Anekdote und womöglich auch die letzte Liebesgeschichte des anderen im Kopf. Larrys Personenskizzen waren genau, selektiv, aber nie abträglich – sie erzeugten Interesse. Er besaß einen phänomenalen Überblick über die Projekte und aktuellen Bewegungen der Mitglieder seines Freundeskreises. Fragte man ihn nach einer Telefonnummer, konnte er sie meist auswendig aufsagen und wusste in der Regel auch, wo ihr Inhaber sich gerade aufhielt. Erstaunlicher als Larrys hoher Informationsstand war jedoch sein Instinkt dafür, wer mit wem zusammenpasste. Wenn aus einem von ihm arrangierten Treffen eine Freundschaft, eine Liebesgeschichte oder gar eine Lebensgemeinschaft wurde, vergaßen die Beteiligten in der Regel, wem sie ihre erste Begegnung zu verdanken hatten. Das nahm Larry nicht übel. Er versah seine Vermittlerdienste diskret und uneigennützig; er schien es gar nicht zu bemerken, wenn sie Erfolg hatten. Gelegentlich, manchmal erst nach Jahren fragte er zwei Eheleute wie nebenbei, wo und wie sie sich eigentlich kennengelernt hatten. Dann gerieten sie ins Grübeln, widersprachen einander und riefen plötzlich: Stimmt, hatten wir ja ganz vergessen! Und fielen Larry um den Hals. Solche Bestätigung freute ihn, aber er nahm es nicht übel, wenn sie ausblieb. Falls es im Leben von Künstlern, Filmern und Schriftstellern glückliche Zufälle gab, war Larry ihr heimlicher Regisseur.

Larry saß allein an seinem Stammtisch, als Roland ihn in der plüschigen, mit viel Rot ausgelegten Bar begrüßte. Ein müder Barpianist improvisierte zu einem uralten Gospel: O Lord, don’t let me be misunderstood. Sie sprachen eine Weile über das Memorial, das beide sehr gelungen fanden. Wann hast du Paul eigentlich kennengelernt, fragte Larry. Roland erinnerte ihn an die E-Mail, der er den ersten Kontakt mit Paul verdankte. Stimmt, sagte Larry, in welchem Jahr war das noch? Diskret überhörte er Rolands Dank für dessen Vermittlung eines Treffens, die der Beginn einer langen Freundschaft geworden war, und erzählte ihm von einer gewissen Leyla, der er gleich mit ihrem amerikanischen Schriftstellerfreund begegnen werde – a striking beauty from Iran, aufgewachsen in New York und eine gute Freundin von Paul. Leider sei sie unerreichbar, weil sie einer alten Liebe nachtrauere. Aber er sei sicher, dass Roland die Begegnung nicht bereuen werde; zufällig habe Leyla Rolands Artikel im New Yorker gelesen – weil du ihn ihr geschickt hast?, fragte Roland – und ihn bereits über »this crazy German Professor« ausgefragt.

Wieso denn »crazy«? Larry kam nicht mehr zu einer Antwort, weil er Leuten zuwinkte, die gerade die Bar betraten: Leyla und ihr Begleiter.

Nach der Begrüßung stellte sich heraus, dass auch Leylas Bekannter »ein guter Freund von Paul« gewesen war. Roland hörte Larrys Vorstellung des blassen Begleiters nicht zu, weil Leylas Erscheinung ihn verwirrte. War dies nicht die Frau, deren Anblick ihn während seines Vortrags gefangen genommen hatte? Die den halben Saal mit ihrem Lachen angesteckt hatte? Leylas Haare waren schwarz wie ihre Augen, sengend schwarz. Aber hatte sie beim Memorial nicht ein knöchellanges dunkles Kleid getragen? Konnte sie dieselbe Frau sein, die ihm jetzt in weißen Hosen und einer bunten Seidenbluse gegenübersaß? Leylas starkes Make-up und ihr Begrüßungslächeln verliehen ihr etwas Puppenhaftes, das zu dem Bild in seiner Erinnerung nicht passen wollte. Höflich hörte Roland den Anekdoten über Paul zu, die Larry und Leylas Begleiter austauschten; er kannte sie fast alle. Nur um sich selbst ins Gespräch zu bringen, trug auch Roland eine eher peinliche Geschichte bei – die Geschichte seiner letzten Begegnung mit Paul.

Die beiden hatten sich über G. W. Bushs Irakkrieg, den Paul heftig verteidigt hatte, in Rage geredet und dabei wieder einmal eine Flasche Black Label geleert. Roland, der gerade ein schlagendes Argument auf der Zunge hatte, sah sich gezwungen, den Streit mitten im Satz zu unterbrechen, weil er dringend auf die Toilette musste. Sei es aus Wut, sei es wegen seines Rausches konnte Roland die Toilette in der weitläufigen Wohnung nicht finden, in der ihn Paul vor Jahren beherbergt hatte, und landete in der Kleiderkammer. Während der viel zu langen Suche nach der richtigen Tür war es dann passiert. Roland kehrte mit nassen Streifen auf seiner Hose, die man kaum missdeuten konnte, in Pauls Bar zurück. Da er noch am selben Abend seinen Flug nach Berlin erreichen musste, hatte ihm Paul, der einen Kopf kleiner war, eine seiner Bluejeans angeboten. Immerhin gelang es Roland, den Knopf der viel zu kurzen Jeans zu schließen. In Pauls wadenlangen Jeans hatte er sich in ein Taxi gestürzt, mit dem Abschiedssatz in den Ohren: »You look great, my dear!«, hatte im Hotel sein Gepäck zusammengerafft und die Heimreise angetreten.

Niemand hörte mehr Rolands Schlusssatz, weil Leyla in ein Lachen ausbrach, das den ganzen Tisch mitriss und einige Köpfe an der Bar dazu veranlasste, sich der Quelle dieser Laute zuzuwenden. Es war ein Lachen, das Leylas ganzen Körper wie ein Blitz durchfuhr, vom hell offenen Mund abwärts bis zum Schoß, sich dort neue Kräfte zu verschaffen schien, in Schüben wieder aufstieg und sich neu entlud. Der strenge Ausdruck ihres perfekt modellierten Gesichts zerfloss, sie rang nach Atem, wischte sich mit einem Taschentuch schwarze Tränen von den Wangen und schüttelte entschuldigend den Kopf. Roland hätte nicht sagen können, welche Stelle, welches Bild in seiner Erzählung dieses unbändige Lachen ausgelöst hatte, das Leylas Make-up verheerte. Aber sein Zweifel war besiegt. Leylas Lachen war – wie der Ton einer Stradivari oder der Strich Leonardos – unverwechselbar. Sie warf ihm einen direkten, beinahe vorwurfsvollen Blick zu, ergriff ihre Handtasche und entfernte sich. In Richtung Kleiderkammer, sagte sie.

Die drei Männer unterhielten sich noch eine Weile über Paul und das Memorial. Aber in Leylas Abwesenheit wirkten alle Anekdoten plötzlich fad. Als sie mit wiederhergestelltem Make-up zurückkehrte, entschuldigte sie sich und schlug Larrys Einladung, wieder bei ihnen Platz zu nehmen, aus. Sie müsse morgen früh aufstehen, erklärte sie.

Roland war ratlos, nahezu verzweifelt. Er wollte protestieren, aber alle Sätze, die ihm einfielen, kamen ihm blöde vor. Als sie sich kurz vor dem Ausgang wie aus Versehen noch einmal umschaute, legte er ein paar Scheine auf den Tisch und folgte ihr.

Sie war nicht erstaunt, als er zu ihr ins Taxi stieg.

Ich glaube, wir haben denselben Weg, sagte er.

Sie fragte nicht, wo er wohne, bat ihn aber auch nicht auszusteigen.

Sie fuhren zehn Blocks durch die von Lichtblitzen durchzuckte Nacht, ohne ein Wort zu wechseln, Richtung Soho. Irgendwann ergriff er ihre Hand. Sie ließ es geschehen. Später entzog er ihr seine Hand und legte sie auf ihren Oberschenkel. Es schien ihr nicht zu missfallen.

Als das Taxi vor ihrem Haus hielt, sagte sie: I guess you don’t want to go home! Und lachte kurz, ohne Aufwand.

Leylas Appartement war eine Art Mini-Suite in einem schmalen dreistöckigen Haus mit Holztreppen im teuersten Viertel von Manhattan. Von ihrer Miete hätte er sich wahrscheinlich ein ganzes Haus in Berlin-Schmargendorf leisten können. Trotz Platzmangels gab es einen gewaltigen Computer-Screen und ein Kingsize-Bett. Er fragte sich, wie die Möbelträger das enorme Teil durch die Tür gehievt hatten – aber in Sachen Bett, das ahnte er, machte Leyla keine Kompromisse. Übrigens auch nicht hinsichtlich der Größe ihrer Lautsprecherboxen – mächtige dunkle Säulen in einem winzigen Tempel. Ansonsten war Leylas Reich mit jener Disziplin eingerichtet, wie man sie von Schiffskabinen auf einer Zwölf-Meter-Jacht kennt. Die wenigen Möbel, zentimetergenau eingepasst, verrieten einen französischen Geschmack. Das Gleiche galt für die Musik, die sie, kaum hatten sie die Tür geschlossen, mit einem Druck auf eine herumliegende Tastatur in Gang setzte. Melancholische, orientalische Klänge, die ihn an »Take this Waltz« von Leonard Cohen erinnerten. Leyla nannte den Namen einer libanesischen Gruppe, von der er nie gehört hatte.

Sie stellte ein Glas Weißwein auf den Beistelltisch neben der Chaiselongue und verschwand im Bad. Er setzte sich und starrte auf die rhythmisch bewegten lilaroten Bilder auf dem Screen. Als er sich fragte, was sie so lange machte, kam sie in einem schwarzseidenen Negligé zurück – schwer zu entscheiden, ob es ihr Hauskleid war oder ein Nachtgewand. Sie setzte sich dicht neben ihn. Er rückte nicht zur Seite, obwohl auf der Chaiselongue nach rechts noch Platz war.

Er war auf diese Situation nicht vorbereitet, auch wenn er sich beim Hinaufgehen genau diese Szene vorgestellt hatte. Er hatte solchen Reflexen vor Jahren die Kommandogewalt entzogen – oder hatten sie sich ganz einfach nicht mehr geregt? Wie kam Leyla dazu, ihn derart anzugehen? Ihm fiel ein, dass er immer schon ein gutes Jahrzehnt jünger ausgesehen hatte, als er war – ein nicht weiter begründbares Täuschungsmanöver seiner Gene. Fairerweise musste er Leyla, die wahrscheinlich dreißig Jahre jünger war als er, über sein Alter aufklären, und am besten gleich. Nein, nicht gleich.

Er nahm sie in den Arm und küsste ihre Ohrmuschel. Diese wunderschöne Muschel unter den unglaublich schwarzen Haaren. Sie wendete den Kopf und sah ihn neugierig an, beinahe ungläubig. Hielt er das für einen Anfang? Du kitzelst mich, sagte sie, ohne ihm auch nur die Andeutung eines Lachens zu gönnen.

Aber nun ging es nicht mehr um ihr Lachen. Er gehorchte dem Programm, das dem Lauf der Küsse und Berührungen folgt und alle anderen Instanzen ausschaltet. Dem Programm, das nichts gelten lässt als den nächsten Augenblick, die nächste, etwas weitergehende Berührung. Ihm war daran gelegen, seine Lust zurückzustellen. Und es war leicht, wunderbar leicht, Leyla zu erregen, so leicht und selbstverständlich, als hätte er in seinem Leben nie einen anderen Auftrag gehabt als diesen.

You know how to do this, sagte sie. Und dann, mit einem kurzen Auflachen: Ich glaube fast, du machst das nicht zum ersten Mal!

Die bereits abgeschaltete Instanz, sein Hirn, meldete, dass er flüchtig enttäuscht war über diesen Witz. Er war immer überzeugt gewesen, dass Lachen und Erregung sich ausschließen; dass dumme und auch kluge Kommentare beim Sex nichts zu suchen haben. Aber bei Leyla war es anders. Als wäre es ein und dieselbe Melodie, ging ihr Lachen in ein Seufzen, in ein Stöhnen und schließlich in Jubel über.

Dann, nach einem langen Ausatmen, sagte sie kurz und trocken: Now you can go!

Offenbar gefiel es ihr, ihn irritiert zu sehen.

This is my turn, sagte sie, stand auf und beugte sich über ihn. Sie sprach aber nicht zu ihm, sondern zu dem Analphabeten unter seinem Nabel, der sich schon lange nicht mehr geäußert hatte und nur über ein erbärmlich begrenztes Bewegungsritual verfügte: sich aufrichten, drängen, eindringen und/oder schrumpfen und sich verkriechen. Sie nahm ihn in die Hand, sprach und schimpfte mit ihm wie mit einem Kind, liebkoste ihn, richtete ihn zur vollen Höhe auf, um ihn gleich wieder fallen zu lassen.

Einen Augenblick lang schien sie enttäuscht, ja ratlos zu sein. Er wollte sie ermutigen, aber auf keinen Fall mit einem Satz wie: You know how to do this. Er suchte nach einem anderen, einem poetischen Einfall. Aber es gab keine Gleichzeitigkeit von höchster Erregung und einem Rilke-Satz – es war doch immer das Versagen, ja die Verweigerung von Lust, die poetische Sehnsuchtsschreie von höchster Qualität hervorgerufen hatte. Und während er noch nach dem richtigen Wort oder Seufzer suchte, hatte Leyla ihren Weg gefunden. Und brachte ihn zu einer Eruption, die ihn an den Ursprung aller Dinge zurückbeförderte.

Später lagen sie in Leylas Kingsize-Bett und sagten einander Liebesworte in verschiedenen Sprachen ins Ohr.

Als er im Morgengrauen im Taxi saß, wunderte er sich, wie leicht sich alles gefügt hatte! So leicht, dass es fast belanglos war. Er hätte jetzt aus dem Taxi aussteigen, ein Hotdog mit Sauerkraut verspeisen und die aufsteigende Sonne grüßen können.

In Wahrheit musste er eine Ewigkeit zurückdenken, um auf ein ähnlich »belangloses« Ereignis zu stoßen. Er fühlte sich lächerlich jung und unverletzbar, als sich die automatischen Glastüren seines Hochhauses öffneten. Der Doorman erwiderte seinen Gruß mit einem Stirnrunzeln. Erst vor dem Spiegel im Fahrstuhl fiel Roland auf, dass er sein Jackett verkehrt herum angezogen hatte.

Als er die Tür zu seinem Apartement aufschloss, war er verblüfft über das Zittern, das sein immer noch aufgeregter Körper an seine Hände weitergab. Er öffnete eine Rotweinflasche, setzte sich an die Fensterfront und blickte in den künstlichen Lichterhimmel der Stadt. Mit den Augen zeichnete er die Konturen der nahe stehenden Wolkenkratzer nach, hörte den Geräuschen der erwachenden Stadt zu, verfolgte das blinkende Licht eines aufsteigenden Flugzeugs, bis es am Horizont verschwand. Streckte die Arme aus, wünschte sich längere Arme, spürte das Bedürfnis, jemandem zu danken. Aber wem? Leyla, dem Leben, seinem unbekannten Gönner dort oben, sich selbst? Der gute alte Name Gott ließ sich in diesem Augenblick durch politisch korrekte Bezeichnungen wie »Zufall« oder »Glück« nicht recht ersetzen.

3

Sein Gäste-Appartement im siebten Stock eines Hochhauses in Downtown-Manhattan war, was die Ausstattung betraf, eine Zumutung. Es gab keinen Toaster, keinen Korkenzieher, keine Zitronenpresse, keinen Büchsenöffner, kein scharfes Messer, keine Blumenvase. Der Desktop-Computer und der Drucker funktionierten nicht. Auf den Desktop konnte er verzichten, aber keinesfalls auf einen Drucker. Ohne Drucker, sagte er dem Leiter der Stiftung, die das Appartement seit Jahrzehnten verwaltete, könne er nicht arbeiten. Mindestens einmal am Tag müsse er auf gewöhnlichem Papier sehen, was er – in ständigem Misstrauen gegen die Haltbarkeit seiner Geistesblitze – auf dem Screen erzeuge. Was nicht schwarz-weiß auf Papier stehe, existiere für ihn nicht.

Am Telefon entstand eine längere Pause. Immerhin, so versicherte ihm der Leiter, war für das Appartement vor einer Woche ein neues Kingsize-Bett angeschafft worden – mehr sei im Budget nicht drin gewesen. Er unterdrückte die Frage, was ein Kingsize-Bett mit einem Drucker zu schaffen habe, und bestellte einen Drucker auf eigene Kosten.

Er untersuchte die Oberseite der gewaltigen Matratze und freute sich darüber, dass sie tatsächlich jungfräulich war. Er musste sie nicht mit Dutzenden von Stipendiaten teilen, die dort in den letzten dreißig Jahren ihre Körperflüssigkeiten hinterlassen hatten. Wenn einer hier irgendwelche Spuren für die Nachwelt hinterließ, wäre er es.

Aber seine Wohnung hatte auch erstaunliche Vorzüge. Für ein One-bedroom-Appartement in unmittelbarer Nähe zum Washington Square war sie ungewöhnlich groß – eher ein Saal als ein Wohnzimmer. Und der Ausblick war grandios. Aus einer wohl acht Meter breiten Fensterfront blickte er auf einen gepflegten Platz mit mehreren Cafés, auf einen Bio-Supermarkt und ein paar luxuriöse Wohntürme gegenüber. Dort hatten amerikanische Textilunternehmen noch bis in die Sechzigerjahre ihre Büros und Nähereien unterhalten. Direkt unter ihm lagen sechs Tennis-Hartplätze, deren gemalte weiße Linien aufreizend in der Sonne schimmerten. Aber weder morgens, mittags noch abends sah er dort jemanden spielen. Der Blick auf die perfekten leeren Plätze, die es mit den Anlagen der US Open hätten aufnehmen können, machte ihn verrückt. Von früheren Aufenthalten in New York besaß er noch einen Tennisausweis der Stadt, der ihm erlaubte, auf allen öffentlichen Anlagen im Central Park und in anderen Grünanlagen zu spielen. Aber die Luxusplätze unter seinem Fenster waren nicht öffentlich, sie waren Eigentum der New York University, der ein ständig wachsender Teil von Greenwich Village gehörte. War er nicht Gast dieser Universität? Seine zahllosen Telefonate mit der zuständigen Dienststelle führten nur zu der Auskunft, dass sein Universitäts-ID ihn keineswegs dazu berechtigte, die Anlage unter seinem Fenster auch nur zu betreten.

Hin und wieder gab die Fensterfront seltsame Geräusche von sich. Unter dem Fenstersims waren uralte gusseiserne Heizkörper angebracht, aus deren Innerem ein stark klopfendes metallisches Geräusch zu hören war. Es gab keine Ventile, mittels derer sich die Heizkörper hätten abstellen lassen. Sie verbreiteten Hitze, auch wenn die Sonne stundenlang ins Appartement schien. So verbrachte er denn die kalten Monate meist unter weit geöffneten Fenstern.

Bei starkem Wind oder Sturmwind entstand an der Fensterfront im Spiel mit den wild bewegten Lamellen-Vorhängen ein eigentümlicher schriller Gesang. Wenn dieses Hörstück ertönte, das John Cage bestimmt in eine seiner Kompositionen aufgenommen hätte, war er froh, dass er nicht im 25. Stockwerk wohnte.

Er hatte sie gänzlich vergessen, die alltäglichen Geräusche von Manhattan: die Alarmsirenen der Polizei, die anders getakteten Warnschreie der Ambulanzen und – sie alle übertönend – die mächtigen Brunstlaute der Feuerwehr. In keiner anderen Stadt der Welt drangen die Sirenen so brutal durch Mark und Bein wie hier. Die Stadt war ein Kriegsschauplatz, auf dem verschiedene Armeen des öffentlichen Wohls um die akustische Oberhoheit stritten. Wenn draußen plötzlich Ruhe herrschte, hörte er aus dem Stockwerk über sich, immer zur selben Zeit, die Revolutions-Etüde von Chopin, die jedoch immer an derselben Stelle – kurz vor der Revolution! – ins Stolpern geriet. Es ärgerte ihn, dass der Musikstudent – oder die -studentin – nie auf die Idee kam, ein langsameres Tempo anzuschlagen, um die Finger für den entscheidenden Lauf zu trainieren.

Auch andere Eigenarten des New Yorker Alltags hatte er vergessen. Dass man alle paar Meter an einem Bettler vorbeiging, der einem Gottes Segen wünschte, auch wenn man ihm nichts gab. Das Formlose in der Kleidung der meisten Passanten: Sneakers, T-Shirts, irgendwelche unförmigen Jacken über kurzen Hosen – schon beim ersten Sonnenstrahl wurden viele New Yorker Männer von dem Bedürfnis erfasst, ihre bloßen Beine spazieren zu führen. Dazwischen die White-Collar-Arbeiter – bei gutem Wetter mit Anzughose, weißem Hemd und Schlips –, das Jackett hielten sie im Büro bereit. Und wieder, als sähe er es zum ersten Mal, war er erstaunt über das Begrüßungsritual zwischen Bekannten gleich welchen Geschlechts. Wenn sie sich auf der Straße begegneten und umarmten, stellten sie sich von der Hüfte abwärts so weit auseinander, dass ihre Körper ein umgekehrtes V bildeten, als fürchteten sie, sich an einer intimen Stelle zu berühren.

Auf dem Anrufbeantworter seines Netz-Telefons fand er eine Botschaft von Leyla.

Warum sehe und höre ich nichts von dir? Ich ertappe mich bei einer neuen Unart: Wenn ich ein Taxi nehme, warte ich unwillkürlich darauf, dass noch jemand einsteigt. Miss you.

Was ist mit deinem amerikanischen Handy? Deine Inbox scheint voll zu sein!

4

Das Problem seiner digitalen Kommunikation mit Leyla war, dass er ihre Botschaften unter einer Lawine von unerwünschten Botschaften herausfischen musste. Der Verkäufer in der 14. Straße hatte ihm verschwiegen, dass er die Nummer des neuen Kunden sofort an Dutzende von Geschäftspartnern weitergegeben hatte. Kaum hatte Roland sein amerikanisches Handy initiiert und die Funktionen des Menüs aufgerufen, fand er in seiner Inbox zahllose »Liebesbriefe« von unbekannten Absendern, die ihn alle mit seinem Vornamen begrüßten: »Dear Roland …« Wütend war er in den Laden zurückgekehrt, hatte auf der Türschwelle nach einem etwas milderen englischen Wort für Betrug gesucht und den Verkäufer dann mit dem Satz: »I was somewhat surprised …« zur Rede gestellt. Der Verkäufer zeigte keine Schuldgefühle. Er habe Roland nur einen Gefallen tun wollen. Denn es handele sich ausschließlich um seriöse Anbieter und um beachtenswerte Angebote. Aber natürlich werde er diese Anbieter unverzüglich bitten, Rolands Adresse zu streichen.

Auch das hatte er vergessen: das zärtliche Verhältnis der Amerikaner zu ihren Großunternehmen. Bei jedem Einkauf im Supermarkt hinterließen sie bereitwillig ihre Adresse und beklagten sich nicht darüber, dass ihr virtueller und physischer Briefkasten ständig mit Werbung überfüllt war. Niemand wollte Spielverderber sein und sich der patriotischen Pflicht entziehen, den amerikanischen Versorgern seine Adresse anzuvertrauen.

Die »seriösen Anbieter« blieben Roland erhalten. Mühsam lernte er, einen nach dem anderen zu sperren. Schwierigkeiten einer anderen Art bereiteten ihm Leylas Botschaften.

Er hatte es mit einer Frau zu tun, die ihm im Umgang mit jenem Gerät, das die Schrift als Kommunikationsmittel wiederentdeckt hatte, eine Generation voraus war. Er hatte Leyla dabei beobachtet, wie sie mit ihren roten Fingernägeln in unbegreiflicher Geschwindigkeit in die winzige Tastatur ihres Handys pickte. Und hatte sich ihr Tempo damit erklärt, dass sie sich aus Rechtschreibfehlern nicht viel machte. Er irrte sich. Da er nun selbst zum Adressaten ihrer Paganini-schnellen Botschaften wurde, stellte er fest, dass ihre Texte fehlerfrei waren. Zwar ersetzte sie ein Wort, eine Vorsilbe, eine Konjunktion gern einmal durch eine Zahl oder ein Sonderzeichen; aber diese Vorliebe schien eher ihrer Spielfreude als einem Abkürzungswahn zu gehorchen. Im Übrigen beugte sie sich nicht der im SMS-Verkehr üblichen Vermeidung der Satzzeichen und des Konjunktivs. Ihre Sätze waren kurz und pointiert. Und sie benutzte gern ausgefallene Wörter, die im Handy-Wörterbuch nicht verzeichnet waren.

Ich vermisste dich heute auf der Party von Harper’s Magazine. Du hast nichts verpasst, nur meine Küsse. Ich werde unruhig. Ich kann es nicht erwarten, dich einfach nur zu SPÜREN!

»Restless«, hatte sie geschrieben, aber »unruhig«, wie er sich das Wort übersetzte, traf es nicht. »Rastlos« oder »erregt« würde die Gefühlslage, die Leyla andeutete, wohl eher treffen.

Es fühlt sich nicht gut an, schrieb er zurück, nach den aufregenden Stunden in deiner Wohnung wieder allein zu sein.

»It doesn’t feel good …«, was für ein schwacher, sprachloser Halbsatz. Überhaupt beunruhigte ihn das Gefühl, dass er viel zu verhalten reagierte, weil ihm die Sprache der Leidenschaft auf Englisch nicht zur Verfügung stand. Trotz seiner zahlreichen Aufenthalte als Gastprofessor hatte er noch nie eine amerikanische Geliebte gehabt. Am liebsten hätte er lateinisch mit Leyla kommuniziert, da ihm Ovids ars amatoria vertrauter war als die angelsächsische Liebesliteratur. So blieb er auf den kargen Wortschatz beschränkt, den ihm die Worterkennung seines Handys anbot.

Ich wollte mutig sein und entschied mich, dir nicht zu schreiben, sondern einfach anzurufen. Du hast dich nicht gemeldet, wer weiß, wo du dich herumgetrieben hast. Jedenfalls habe ich eine erstklassige Liebesarie auf deiner Voice-Mailbox hinterlassen. Meister Verdi hätte sich gewünscht, sie zu vertonen. Wünsche einen angenehmen Abend.

Natürlich wollte er Leylas »Arie« sofort hören. Sein Handy zeigte zwar eine Funktion namens Voicemail an, widerstand aber allen Versuchen, sie zu Gehör zu bringen. Er wurde nach einem Passwort gefragt, das er nach seiner Erinnerung nie eingegeben hatte. Zögernd probierte er die Passwörter aus, die er sonst benutzte. Das Handy beschied ihn mit der Warnung: »Wrong password. You have one more try!«

Es ärgerte ihn, dass er sich von Leyla – bei einem kurzen Mittagsimbiss – belehren lassen musste, wie einfach es war. Er hätte nur zwei Sekunden lang auf die Zahl 1 drücken müssen, um ihre Botschaft zu hören.

Vergeblich versuchte sie, ihre Arie in seiner Voicemail aufzurufen.

Offenbar hast du sie gelöscht. Und jetzt gilt sie sowieso nicht mehr. Pech gehabt!

Nach ein paar Tagen konnte er mehrere Varianten von Leylas Lachen unterscheiden. Das flache Zustimmungs- oder Spottlachen, das sich mit einer einzigen Tonhöhe begnügte und ihre Schultern und Brüste nicht mitnahm. Das Überraschungslachen, das eine gelungene Bemerkung belohnte und eine halbe Oktave umspannte. Schließlich das rückhaltlose Leylalachen, das ihren ganzen Körper in ein Resonanzinstrument verwandelte und Sternschnuppen in ihren Augen erzeugte.

Liebste, ich zähle drauf, dass wir uns morgen treffen. Um den stummen Dialog zwischen unseren Körpern fortzusetzen, bei dem wir uns so viel gesagt haben. Tut mir leid, dass ich nicht angerufen habe. Ich war nie allein und falle jetzt in Schlaf.