21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Reichtum, Weltpolitik, Genie, Macht, Lebenshunger und Stil: An der französischen Riviera der 30er Jahre vereinen sie sich. Glamouröser Mittelpunkt ist Gabrielle Chanel, ursprünglich aus ärmsten Verhältnissen stammend. Ihre Zielstrebigkeit hat sie reich und berühmt gemacht, in ihrem Landhaus La Pausa empfängt sie Politiker wie Winston Churchill, Schriftsteller wie Bertolt Brecht, Filmmagnaten, Maharadschas, Prinzen, Künstler, Stars. Und alle feiern sich und das Leben.

Für den 1. September 1939 ist die Eröffnung der ersten Filmfestspiele von Cannes angesetzt; Marlene Dietrich ist extra mit Ehemann und Liebhaber angereist. Doch dann marschiert die deutsche Wehrmacht in Polen ein. Selbst den vergnügungssüchtigsten Sommergästen wird klar, was das bedeutet. Und nach Jahrzehnten des Triumphes wird Gabrielle Chanel plötzlich nicht mehr die allerrühmlichste Rolle in der Geschichte spielen. . .

Auch wenn die Daten, Schauplätze und Begegnungen sorgfältig recherchiert und belegt sind, ist Coco Chanels Riviera so anekdotenreich erzählt, werden die Schicksale so raffiniert miteinander verknüpft, dass man das Buch wie einen spannenden Gesellschaftsroman liest, der noch einmal die Höhepunkte einer Ära beschwört, ehe es zur Katastrophe kommt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 489

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Titel

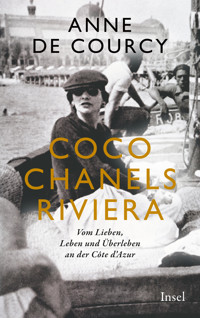

Anne de Courcy

Coco Chanels Riviera

Vom Lieben, Leben und Überleben an der Côte d’Azur

Aus dem Englischen von Elke Link

Mit zahlreichen Abbildungen

Insel Verlag

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Insel Verlag Berlin 2022

Der vorliegende Text folgt der 2. Auflage der deutschen Erstausgabe, 2022.

Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2022

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung von Rothfos & Gabler, Hamburg, unter Verwendung des Originalumschlags von Orion Publishing Group Ltd., Foto: © V.H. Grandpierre/Vogue Paris/Condé Nast, New York

eISBN 978-3-458-77320-7

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Einleitung

Prolog

1930: La Pausa – Wie alles begann

Misia Sert und ihr Freundeskreis

Spaß und Spiele, doch der Schrecken beginnt

Liebe und Glamour an der Sonnenschein-Küste

Der Sozialismus und Mrs Simpson

1937: Der Aufstieg Schiaparellis

Der Krieg wirft seine Schatten

»La drôle de guerre«

Der Juni 1940

Das Vichy-Regime

»Ein deutscher Sieg ist gewiss«

Vichys Antisemitismus und Italiens Protektion

Fluchten, Festnahmen, Hungerrationen

Der Versuch zu überleben

Zweifelhafte Aktivitäten

Der Widerstand wird stärker, das hungernde Volk schwächer

Die letzten Tage

Epilog

Danksagung

Viele der Informationen in diesem Buch

Bibliografie

Artikel und Zeitschriften

Anmerkungen

Bildnachweis

Bildteil

Informationen zum Buch

Einleitung

Dieses Buch ist weder eine Chanel-Biografie noch eine Chronik der Côte d’Azur – beides ist schon oft geschrieben worden. Vielmehr ist es die Geschichte der Jahre, in denen Coco Chanel ihre Sommer in diesem Teil Frankreichs verbrachte.

Die Côte d’Azur ist wahrscheinlich der berühmteste Küstenabschnitt der Welt, und Coco Chanel kann mit Fug und Recht als die berühmteste Modeschöpferin aller Zeiten bezeichnet werden. 1930 taten sie sich, wenn man so will, zusammen: Coco Chanel baute dort die glamouröse Villa La Pausa, wo sie im darauffolgenden Jahrzehnt jeden Sommer verbrachte, häufig mit einem Liebhaber, fast immer mit Freunden. In vielerlei Hinsicht war es ihr einziges, echtes Zuhause. In Paris besaß sie mehrere Apartments, wohnte allerdings ab 1934 im Hotel Ritz. La Pausa aber, das nach ihren Vorgaben gebaut worden war und exakt nach ihren Vorstellungen bewirtschaftet wurde, gehörte ihr ganz allein.

Die 1930er Jahre waren sicherlich die Glanzzeit der modernen Côte d’Azur. Man kam wegen der langen, funkelnden Sommer, nicht, wie ihrerzeit Queen Victoria, wegen der milden Winter. Damals war die Côte d’Azur nicht zubetoniert, sie wurde gerade erst von den Murphys, Fitzgeralds und Hemingways entdeckt; als Region, in der man einfach und günstig leben konnte. Abends schwärmten die Reichen und Schönen aus, die Küste entlang nach Antibes, Nizza und Cannes, um in einem kleinen Fischrestaurant zu speisen, oder, noch ein wenig vornehmer, im Hinterland.

Unter den Zugezogenen waren zahlreiche Engländer, nur wenige machten sich Gedanken darüber, was zeitgleich im Rest von Europa vonstattenging. Ihr Leben war unbeschwert, warm, golden, hin und wieder legten britische Marineschiffe an, das war beruhigend, ansonsten blieb man völlig unberührt von Politik und Konflikten.

Dann kam der Krieg. Auch er wurde zunächst wenig beachtet, das Leben lief weiter wie bisher, außerdem vertrauten Franzosen sowie die in Frankreich ansässigen Briten auf die »Maginot-Linie«, die als unüberwindlich galt. Doch seit einem Waffenstillstand zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich im Juni 1940 übernahm das Vichy-Regime. Eine Welle jüdischer Flüchtlinge suchte Schutz vor den Nazis, dann kam die Invasion durch die Italiener, gefolgt von den Deutschen.

Während dieser ganzen Zeit verbrachte Chanel die Sommer in La Pausa, später auch zusammen mit ihrem deutschen Liebhaber. Nach der Befreiung der Küste im Jahr 1944, als ihr Unternehmen noch geschlossen und ihr Liebhaber fort war, zog sie in die friedliche, neutrale Schweiz. Zwar besuchte sie La Pausa danach noch mehrmals, aber es war nicht mehr ihr Zuhause, und mit dem Verkauf der Villa im Jahr 1953 war auch ihre letzte Verbindung zur Küste gekappt.

Prolog

Im Sommer 1938 grübelte man an der Riviera nicht über das, was die Deutschen als Nächstes vorhatten; man zerbrach sich den Kopf darüber, ob man vor der Duchess of Windsor einen Knicks respektive einen Diener machen sollte.

Keine zwei Jahre zuvor hatte Edward VIII. abgedankt und auf den englischen Thron verzichtet, um, so seine berühmten Worte, »die Frau, die ich liebe«, zu heiraten. Ihr, Wallis Simpson, hatte man indes die Anrede »Ihre Königliche Hoheit« verwehrt, die automatisch Knicks und Diener mit sich gebracht hätte – schließlich war Simpson bereits zwei Mal geschieden, und niemand wusste, ob sie es dabei belassen würde.

Würde nun also die Höflichkeit – der Duke bestand darauf, dass man seiner Frau Respekt zollte – über die Korrektheit und das Unwohlsein mancher Leute siegen?

Es war absolut folgerichtig, dass sie an die Riviera gekommen waren, diesen glamourösen, goldenen, sonnendurchfluteten Küstenabschnitt, der für ungehemmten Genuss stand. Jedes Jahr versammelten sich hier die Reichen, die Berühmten, die Schönen und die Exzentriker, um zu schwimmen, zu spielen und die Sonne zu genießen; der pure Hedonismus, der niemals enden wollte. Niemand hier wurde allzu eingehend nach seiner Vergangenheit befragt. Und was die Bedrohung durch Deutschland betraf – nun, Frankreich hatte doch die unüberwindliche Maginot-Linie.

In jenem Sommer also schien alles wie immer. In den Dreißigerjahren war Frankreichs Selbstbewusstsein auf dem Höhepunkt. Das Land produzierte die erlesenste Kunst, verfügte über die schnellsten und luxuriösesten Ozeandampfer, seine Schriftsteller und Sportler, wie die Tennisgrößen Jean Borotra und Suzanne Lenglen, waren Weltstars. Keine andere Nation konnte sich mit Frankreichs Essen, Kultur und Couture messen, und sein Prestige wurde auch durch die bedeutendste und originellste Modeschöpferin von allen verkörpert: Gabrielle Bonheur Chanel, besser bekannt als Coco Chanel.

Die Windsors waren also die Neuankömmlinge an dem berühmten südfranzösischen Küstenstreifen. Anfang Mai hatten sie das Château de la Croë von dem Pressemagnaten Sir Pomeroy Burton gepachtet; für den Großteil des Jahres wollte sich das prominente Paar nun an der wunderschönen Küste niederlassen. Die bezaubernden Fischerdörfer waren noch nicht der späteren Bauwut gewichen, das Meer funkelte blau, es gab kleine Buchten, Kiefern und uralte Olivenhaine. Der Duft von Rosmarin und Thymian lag in der Luft, Häuschen waren mit leuchtenden Bougainvillen überwachsen, Töpfe standen voller üppiger Geranien, und auf bunten Märkten konnte man jeden Tag frischen Fisch und Gemüse von der Küste kaufen. Kein Wunder, dass dieser Landstrich die Besucher magisch anzog.

Auch Schriftsteller strömten an die Côte d’Azur, viele wegen der unsicheren Situation in ihren Heimatländern, andere aufgrund von Skandalen. Einer der wohlhabendsten und erfolgreichsten in der englischsprachigen Welt war W. Somerset Maugham. Er hatte England 1926 verlassen, nachdem sein amerikanischer Partner Gerald Haxton wegen grob unsittlichen Verhaltens verhaftet und später zwangsdeportiert worden war.

Am Torpfosten von Maughams Haus, der Villa Mauresque, war sein persönlicher Talisman angebracht, jenes mystische maurische Zeichen, das auch alle seine Bücher zierte: die Hand der Fatima, die den bösen Blick abwehrt. Maugham war reich, großzügig und gastfreundlich, sein Haus war dank der dreizehn Bediensteten perfekt organisiert, berühmt für die köstlichen Speisen und unterhaltsamen Gespräche, die man dort genießen konnte. »Jeder an der Riviera kommt sofort, wenn Maugham einlädt, so er denn das Glück hat, überhaupt eingeladen zu werden«, beschrieb es E. Phillips Oppenheim, ebenfalls ein sehr erfolgreicher Schriftsteller.

Und genau das taten auch die Windsors im August 1938.

Harold Nicolson, der bei Maugham wohnte, beschrieb die betreffende Party in einem Brief an seine Frau Vita: »Willy Maugham hatte uns gewissenhaft vorbereitet. Er meinte, es verärgere den Duke, wenn man der Duchess keinen Respekt entgegenbringt.« Maugham und seine Tochter begrüßten den Herzog und die Herzogin in der Empfangshalle, während die übrigen Gäste im Salon warteten. Nicolson beschrieb deren Entree so: »Wie ich zugeben muss, sieht sie wirklich sehr gut aus für ihr Alter [Wallis Simpson war damals zweiundvierzig]. Sie trägt ihr Haar jetzt anders; es ist glatt aus der Stirn gestrichen und fällt ihr lockig in den Nacken. Dadurch sieht sie milde und weniger angespannt aus. Auch ihre Stimme hat sich verändert. Ihr Akzent ist wie eine Mischung aus Virginia und einer Herzogin aus einem Theaterstück von Pinero … Der Herzog hingegen betrat den Raum schwungvoll wie ein Marinesoldat und zupfte dabei an seiner Fliege. Er trug einen Smoking aus Tussahseide und war bestens gelaunt. Cocktails wurden serviert, und wir scharten uns rings um den Kamin. Es entstand eine kleine Pause. ›Verzeihen Sie, dass wir uns ein wenig verspätet haben‹, sagte er, ›aber Ihre Königliche Hoheit konnte sich nicht aufraffen.‹

Nun war es ausgesprochen. Die drei Worte plumpsten in die Runde wie drei Steine in einen Teich: ›Ihre (huch) Königliche (schauder) Hoheit (niemand wagte es mehr, den anderen anzublicken).‹«

Erst im Frühjahr hatten die Deutschen Österreich besetzt, wo sie skrupellos und grausam Minderheiten verfolgten und bereits begehrliche Blicke Richtung Sudetenland warfen. Ihre Truppen versammelten sich an der tschechischen Grenze, während in England zur Vorbereitung auf einen Krieg Gasmasken ausgegeben wurden. Doch so ernst die Bedrohung aus Deutschland auch war, an der Côte d’Azur hatte man über die eigentliche Frage des Tages entschieden: »Ihre Königliche Hoheit« und ein Knicks – so würde man es handhaben.

Und das Leben auf dem Spielplatz Europas konnte normal weitergehen.

Nicolson schrieb aus der Villa Mauresque: »[Dies] sind wirklich die perfekten Ferien. Es ist sehr heiß, der Garten ist wunderbar, der Liegestuhl ist ausladend und kühl, der Limettensaft steht bereit; ein Schwimmbad ist vorhanden, falls jemand sich erfrischen möchte, Landschaft, Bücher, Grammophone, hübsche Menschen – und über allem schwebt das Gefühl, dass das nicht mehr lange so weitergehen wird.«

Das tat es auch nicht …

1930: La Pausa – Wie alles begann

1930 neigte sich die Liebesaffäre zwischen Coco1 Chanel, der berühmtesten Modeschöpferin der Welt, und dem Duke of Westminster, dem reichsten Mann Englands, ihrem Ende zu. Bendor, wie man den Herzog nannte, wollte einen Erben, den ihm Chanel2 mit ihren siebenundvierzig Jahren kaum noch schenken würde. Auch mochte sie die Affären nicht mehr dulden, die ihm durch seinen Wohlstand nur allzu leicht zufielen.

Kennengelernt hatten sie sich sieben Jahre zuvor, im Hôtel de Paris in Monaco, wo Chanel mit Vera Bate, einer alten Freundin des vierundvierzigjährigen Bendor, zu Abend speiste.

Obwohl es einige Unklarheiten bezüglich Veras Geburt gab, war doch allgemein anerkannt, dass sie eine Verbindung zur königlichen Familie hatte. Angeblich war sie die uneheliche Tochter des ersten Marquess of Cambridge, eines jüngeren Bruders von Queen Mary, und als solche gehörte sie zur englischen Oberschicht. In dieser Zeit war sie noch mit ihrem ersten Mann verheiratet, einem amerikanischen Offizier namens Fred Bate. Sie war schön und beliebt, allerdings auch ständig knapp bei Kasse. Chanel, die auch deshalb so erfolgreich war, weil sie blitzschnell Gelegenheiten beim Schopf packte, engagierte sie als eine Art wandelndes Werbeschild: Die schönen Kleider, die Vera von Chanel bekam, wollte jede andere Frau auch sofort haben. Die beiden waren darüber enge Freundinnen geworden.

Als der Herzog Vera an jenem Abend entdeckte, war er eigentlich gerade auf dem Weg ins Casino gewesen. Er ging zu ihr hinüber, und zu seiner Freude baten ihn die Frauen an ihren Tisch. Sie unterhielten sich, lachten, tanzten; der Casinobesuch war vergessen, und Bendor lud die beiden für den nächsten Tag zum Abendessen auf seine Yacht ein, den Viermastschoner Flying Cloud, wo eine kleine Kapelle für Musik sorgte; anschließend führte er sie zum Tanzen in einen Nachtclub aus.

Bendor war augenblicklich fasziniert von Chanel. Sie war schön, elegant, originell und extrem unabhängig; nach einer Kindheit in Armut hatte sie Schritt für Schritt und Mann für Mann den Gipfel des Erfolgs erklommen, auf dem sie nun stand. Ihre Vergangenheit als Mätresse – damals noch ein lebenslanges gesellschaftliches Handicap – hatte sie hinter sich gelassen, und viele ihrer wohlhabenden Kundinnen waren zu Freundinnen geworden, die sie einluden und von ihr eingeladen wurden.

Sie hatte die Mode revolutioniert, indem sie schlichte, schmiegsame Damenkleidung entworfen hatte, in reduziertem Design und aus Materialien, die, wie etwa Jersey, bis dato als unmodisch gegolten hatten, es aber erlaubten, sich frei zu bewegen. »Der Sinn der Mode besteht darin, die Frauen jung aussehen zu lassen«, hatte sie in der französischen Vogue erklärt. »Das ändert ihre Lebenseinstellung. Sie fühlen sich besser und werden fröhlicher.«

Ehe sie Bendor kennenlernte, hatte Chanel die Mode bereits seit zwei Jahren mitgeprägt – Harper’s Bazaar war 1915 auf sie aufmerksam geworden – und einen Duft lanciert, der zum berühmtesten der Welt werden sollte, ein überwältigender Erfolg, der sie für den Rest ihres Lebens reich machen würde: Chanel No.5.

So wehrte sie Bendors Avancen zunächst ab. Was hatte er schon, das sie begehren könnte? Sie behauptete zwar stets, für die Liebe zu leben, doch in Wahrheit schätzte sie, neben der Arbeit, ihre Unabhängigkeit am allermeisten. Sie ließ die Tür allerdings einen Spaltbreit offen und erklärte sich bereit, ihn im darauffolgenden Jahr zu treffen. In der Zwischenzeit umwarb er sie mit allerlei Aufmerksamkeiten, von Blumen über Juwelen bis hin zu Lachs, den er ihr eigens auf dem Luftweg von seinem schottischen Anwesen schicken ließ.

Schließlich gab sie nach. Im späten Frühjahr 1924 ging sie an Bord der Flying Cloud, deren schwarzer Rumpf an ein Piratenschiff erinnerte, um mit Bendor über das Mittelmeer zu segeln und in eine Welt des unvorstellbaren Luxus einzutauchen. Neben der vierzigköpfigen Crew, den Himmelbetten und den Seidenvorhängen hatte er auch ein kleines Orchester an Bord geholt, damit die beiden jeden Abend tanzen konnten. Wenn er, wie so häufig, Gäste auf der Yacht empfing, wurde die Takelage beleuchtet.

Der große, blonde und gutaussehende Bendor besaß zahlreiche Häuser. Da er selten länger als drei, vier Tage an einem Ort blieb und häufig unangekündigt erschien, stand alles stets zum sofortigen Gebrauch bereit – die Autos waren aufgetankt, das Silber poliert, die Bediensteten trugen die Grosvenor-Livree, die Speisekammern waren gefüllt. Chanel überschüttete er mit Geschenken wie Schmuck, Kunstwerken und sogar einem Stadthaus in London.

Als sie gemeinsam das Westminster-Anwesen in Cheshire besuchten, trat sie in Eaton Hall, seinem Landhaus, als Gastgeberin auf. Sie ritt dort aus, spielte Tennis und segelte, und als sie seine schottischen Anwesen besuchten, lernte sie das Angeln, wobei sie sich sehr geschickt anstellte. Sie freundete sich mit Winston Churchill an, dem Bendor nahestand, woraufhin sie häufig dieselben Privatpartys besuchten oder sich gleichzeitig an Bord der Flying Cloud aufhielten. »Coco hat Violets Platz eingenommen«, schrieb Churchill seiner Frau Clementine. »Sie ist sr. angenehm – wirklich gr. & stark, sie kann einen Mann oder ein Empire beherrschen. Bennie geht es s. gut & ich glaube, er ist überaus glücklich, jemanden gefunden zu haben, der ihm das Wasser reichen kann – ihre Fähigkeiten gleichen seine Macht aus.«

Als Bendor ein Haus in den Highlands kaufte, richtete sie es ein. Sie ließ die Salons in Beige streichen und installierte das erste Bidet Schottlands; wenn Saison war, ging sie drei Mal die Woche mit zur Jagd. Sie bezauberte alle seine Freunde und kam gut mit seinen Kindern und seiner ersten Frau aus. Nichts davon aber beeinträchtigte ihre Hingabe an die Arbeit. Auch wenn sie Bendor mittlerweile liebte (»Mit Westminster hat mein richtiges Leben begonnen«, erzählte sie einer Freundin. »Ich habe endlich eine Schulter gefunden, an die ich mich lehnen kann, einen Baum, der mich stützt«), hielt sie entschlossen an ihrer Unabhängigkeit fest. Und sie suchte ein Haus, das nur ihr allein gehören und wo sie wohnen könnte, ohne dass »vor jeder Tür ein Lakai« stand.

Es sollte in Frankreich und von Paris aus gut erreichbar sein, und es sollte dort viel Sonne geben – nachdem sie einst »braungebrannt wie ein Schiffsjunge« von einer Seefahrt mit Bendor zurückgekehrt war, war gebräunte Haut in Mode gekommen. Auf all das gab es nur eine Antwort: die Côte d’Azur, an der sie auf der Yacht ihres Liebhabers so häufig vorbeigesegelt war.

Es sollte das allererste Mal sein, dass Chanel voll und ganz nach ihren eigenen Regeln und Vorstellungen leben konnte. Das Grundstück, das sie zum ersten Mal im Dezember 1927 von der Yacht des Herzogs aus entdeckt hatte, lag über einem kleinen Dorf namens Roquebrune, 180 Meter über dem Meer, mit einem wundervollen Blick über Menton und die italienische Grenze auf der einen, Monaco und seiner Bucht auf der anderen Seite. Hinter der dazugehörigen Villa waren die Ausläufer der Alpen zu erkennen. Sie kaufte mehrere aneinandergrenzende Parzellen, insgesamt knapp fünf Hektar Land, zu dem auch ein Olivenhain gehörte. Der Name des Anwesens, La Pausa, rührte von der Legende, dass Maria Magdalena hier eine Rast eingelegt hatte, nachdem sie nach der Kreuzigung und Wiederauferstehung Christi in einem steuerlosen Schiff aus dem Heiligen Land geflohen war.

Es gab drei Bestandsgebäude, die in ein Haupthaus umgewandelt werden sollten, mit zwei kleineren Häuschen für Gäste; eines der beiden, La Colline, überließ sie Vera Bate, neuerdings Lombardi. Vera hatte sich zwei Jahre zuvor von ihrem Mann scheiden lassen und zu Beginn des Jahres einen italienischen Offizier namens Alberto Lombardi geheiratet, einen hervorragenden Reiter, auf den Mussolini große Stücke hielt. Wenn Vera vor Ort war, würde es ein Leichtes sein, die Freunde des Herzogs einzuladen – Vera kannte sie alle.

Mit der Verwandlung der heruntergekommenen Gebäudes in ein wunderschönes Zuhause war ein junger einheimischer Architekt beauftragt, Robert Streitz. Dieser hatte die nahegelegene Villa eines Freundes von Chanel, Graf Jean de Segonzac, so gut restauriert, dass er ihn an Chanel weiterempfohlen hatte. Bald nach der Unterzeichnung des Kaufvertrags im Februar 1929 hatte Chanel Streitz zu einem Umtrunk an Bord der Flying Cloud eingeladen, dann hatten sie vor Cannes geankert. Drei Tage später präsentierte er ihr seine Zeichnungen von der geplanten Villa: drei Flügel, die einen von Säulen gesäumten, offenen Hof umgaben; und ein wunderbares Projekt für den achtundzwanzigjährigen Streitz.

Chanel gefiel der Entwurf so gut, dass sie ihn auf der Stelle akzeptierte, unter der Bedingung, dass Streitz sich zuvor noch das Kloster von Aubazine ansah, wo sie einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend verbracht hatte. Er sollte die Atmosphäre und einige der Hauptcharakteristika in die Planung einarbeiten. (Bei seinem darauffolgenden Besuch traf er sich mit der Mutter Oberin und fragte sie, ob sie sich an Gabrielle Chanel erinnere. Ja, antwortete die, sie erinnere sich gut an das bedauernswerte, vernachlässigte Ding, »ein uneheliches Kind, das im Armenhaus geboren wurde«.) Nach der Besichtigung entwarf Streitz die große, zentrale Treppe beinahe genauso wie jene des Klosters, die sie Hunderte Male auf und ab gegangen sein musste. Chanels wohlbekannte Diskretion hinsichtlich ihrer frühen Jahre erstreckte sich demnach nicht auf architektonische »Reminiszenzen«, im Gegenteil: Das lange, niedrige Haus, von dem drei Seiten nach innen auf einen schattigen Hof ausgerichtet waren, enthielt neben klösterlichen Kolonnaden, Gewölbedecken und schweren Türen sogar noch weitere Anklänge an Aubazine.

Das Erdgeschoss wurde von einer großen Eingangshalle mit einer wunderschön geschnitzten Eingangstür, einem antiken schmiedeeisernen Kronleuchter sowie fünf Fenstern über dem Eingang dominiert – die Fünf war Chanels Glückszahl (ihr Sternzeichen war Löwe, das fünfte Zeichen). Sie hatte über 20000 handgefertigte gerundete Ziegel für das Dach bestellt, denn es sollte historisch wirken. Aus demselben Grund ließ sie die hölzernen Fensterläden künstlich verwittern, und selbst die Olivenbäume, aus Antibes hierher umgepflanzt, waren hundert Jahre alt.

Lila Schwertlilien, Lavendel und Rasenflächen ließen die Gärten für die damalige Zeit originell wirken; Chanel war die Erste, die »minderwertige« Pflanzen wie Lavendel und Olivenbäume kultivierte und konventionellere ausrangierte. Auch Kletterrosen waren erlaubt. Oberhalb des Gartens, verborgen hinter Eibenhecken, befand sich ein erstklassiger Tennisplatz; Chanel hielt sehr viel von Bewegung.

Nicht nur hatte Chanel das Haus selbst gekauft und bezahlt; sie trug auch überaus engagiert zu seiner Entstehung bei. Ein, zwei Mal im Monat kam sie aus Paris angereist, um den Baufortschritt zu überprüfen. »Immer war sie bestens gelaunt, wenn sie Roquebrune besuchte«, erinnerte sich der Bauleiter Edgar Maggiore. »Auf der Baustelle rutschte sie einmal in einer schlammigen Pfütze aus. Statt zu jammern, dass ihr Kleid ruiniert wäre, lachte sie, bis die Arbeiter sie herauszogen. Wenn die Arbeit sie in Paris festhielt, wir aber ein spezielles Problem hatten, das wir besprechen wollten, fuhren wir zu ihr. Ich erinnere mich noch, wie ich ihr eines Tages den Verputzer schickte, damit sie die Farbe für die Fassade aussuchen konnte.«

Einmal hatte Streitz eine Autopanne und kam, weil er mit dem Bus weiter nach Roquebrune hatte fahren müssen, zu spät. Er fürchtete nun, von der gebieterischen Mademoiselle gerügt zu werden, die aber zeigte sich verständnisvoll, und nachdem sie sich erkundigt hatte, was für ein Auto er fuhr, zeigte sie ihm ein ähnliches in der Garage – und schenkte es ihm. »Wir machten nie einen Vertrag und hatten keinerlei Schriftverkehr«, erinnerte sich Streitz später in seinem Ruhestand in Valbonnes in den Alpes-Maritimes. »Für mich galt das Wort von Mademoiselle. Neun Monate nach der Fertigstellung von La Pausa waren sämtliche Rechnungen bezahlt.«

Ein großer Teil des Hauses bestand aus weißem Marmor, und in jedem Zimmer gab es gewaltige Kamine. Böden und Wandtäfelung waren aus englischer Eiche aus dem neunzehnten Jahrhundert gefertigt, die Möbel aus der Tudor- und jakobinischen Zeit3 stammten aus Bendors Speicher; in seinem Schlafzimmer, das von Chanels Räumen durch ein Badezimmer getrennt war, thronte ein massives elisabethanisches Eichenbett. Die vorherrschenden Farben waren Weiß und Beige, selbst das Klavier war beige. »Man kann sich nur entspannen, wenn man nicht von einem farbigen Hintergrund abgelenkt wird«, fand Chanel. Im Wohnzimmer gab es drei große beigefarbene Leder- und Chamoissofas, Möbelstücke aus der Provençe und aus Spanien (damals völlig unmodern), auf den Eichentischen standen Schalen mit weißem Flieder. Ihr eigenes Schlafzimmer war mit beigefarbenem Taft ausgestattet, auf dem Boden lag ein blauer Teppich. Das angrenzende Badezimmer war mit weißem Opalglas verkleidet.

Ihr Gespür für sachlichen Luxus setzte sich in ihrem Stil als Gastgeberin fort. Morgens war es still im Haus; Chanel schlief gerne lange, genau wie viele ihrer Gäste, doch sobald jemand schwimmen oder einkaufen gehen wollte, standen kleine Autos mit Fahrern bereit, die die Gäste über die zwei Kilometer lange, kurvige Bergstrecke nach Menton oder zum Strand brachten.

Den eigentlichen Tagesbeginn markierte der Lunch, vielmehr eine funkelnde Party voller Unterhaltungen, Plaudereien und Plänen. Die Gerichte, wie beispielsweise Roastbeef oder unterschiedliche Pasta, wurden in gediegenen silbernen Speisenwärmern aus England warmgehalten und auf einem Buffet am Ende des Esszimmers angeboten, wo auch das Geschirr bereitstand. Manchmal fanden diese Lunches auf der Terrasse statt; dann nahmen die Gäste auf groben Leinentüchern auf dem Rasen Platz.

Schwere beigefarbene Seidenvorhänge hingen vor den riesigen Fenstern, die annähernd zwei Seiten des Hauptraums ausmachten; hinter einem Orangenhain zeichnete sich Monte Carlo ab. Dunkelgrüne Jalousien milderten die Sommerhitze. Im Esszimmer, in dem ein enorm langer Tisch stand, hingen weiße Taftvorhänge, passend zu den weißen Wänden. Jedes Schlafzimmer verfügte über ein angrenzendes Bad, und jedes Bad über einen zusätzlichen separaten Eingang, sodass Bedienstete, die mit einer elektrischen Klingel gerufen wurden, unbemerkt hinein- und hinausgelangen konnten, um ein Bad einzulassen oder die Wäsche abzuholen. In den Schlafzimmern standen antike italienische Betten mit goldenen Moskitonetzen, auf den Eichenböden lagen schwere Teppiche.

La Pausa war nicht nur ein Zuhause, sondern auch ein bestechend verführerischer Ort für Liebespaare, deren Leben eng miteinander verflochten waren, so wie bei Chanel und Bendor. Wie nahe sie einer Ehe kamen, ist umstritten, sie ließen sich nie zu einer klaren Aussage darüber hinreißen. Allerdings sagte Chanel später einmal, dass sie ihn geheiratet hätte, wenn sie schwanger geworden wäre – und sie hatte sich sehnlichst gewünscht, schwanger zu werden. Womöglich hatte sie geglaubt, die romantische Atmosphäre von La Pausa würde das befördern, und pragmatisch nahm sie alle möglichen Ratschläge an. »Sie hat alles versucht«, berichtete Madame Patricia Marinovich, deren Mutter und Großmutter in der Villa gearbeitet und das Gerede im Haushalt gekannt hatten. »Nach dem Liebesakt blieb sie mitunter sogar eine Ewigkeit auf dem Rücken liegen und streckte die Beine in die Luft.«4 Oder sie versuchte es mit »erniedrigenden akrobatischen Übungen«, wie Chanel selbst es in späteren Jahren beschrieb.

Obwohl der Herzog ein eigenes Schlafzimmer in La Pausa hatte, umwarb er bereits eine andere Frau, die er später einmal heiraten sollte. Es handelte sich um Loelia Ponsonby, die Tochter von Sir Frederick (»Fritz«) Ponsonby, damals privater Schatzmeister oder »Keeper of the Privy Purse« von King George V. Sie war siebenundzwanzig, er fünfzig. Die beiden hatten sich im November im Embassy kennengelernt, dem Londoner Lieblingsnachtclub des Prince of Wales und seiner Freunde. Loelia hatte sich an diesem Abend nach der Last-Minute-Einladung einer Freundin hastig ein violettes Chiffonkleid übergeworfen, nur drei Wochen später hatte Bendor ihr einen Heiratsantrag gemacht – erst zwei Tage zuvor war Chanel, die Mitte Dezember für einen Besuch angereist war, aus Eaton Hall abgereist.

Sie verkündeten ihre Verlobung am 2. Januar 1930, während sie an der dalmatinischen Küste entlangsegelten.

»Ich habe zehn Jahre meines Lebens mit Westminster verbracht«, würde Chanel später sagen.5 »Die größte Freude, die er mir schenkte, war, ihm beim Leben zuzusehen. Zehn Jahre lang habe ich alles gemacht, was er wollte. Aber Lachsfischen ist nicht das Leben.«

Chanel war nicht die Einzige, die beschlossen hatte, sich an der Riviera niederzulassen: Sie war in Mode gekommen, ein Spielplatz der Reichen.6 An der Küste wurde gebaut, überall parkten Hispano-Suizas, Bugattis und Rolls-Royce. Wohlgemerkt – nicht die »herkömmlichen« Modelle; diese hier verrieten die Persönlichkeit oder Eigenart der Besitzer, mit eigens angefertigter Polsterung in allen möglichen Farbtönen, Beschlägen mit Intarsien, Elfenbein, Perlmutt oder Gold, an den Seiten verziert mit Familienwappen oder Korbflechtarbeiten. Ihnen entstiegen adelige Männer und Frauen, reiche Geschäftsleute und Filmstars, die entweder in den Villen wohnten, von denen nun immer mehr die Küste säumten, oder in einem der Grand Hotels. Für sie hatte Chanel einen zusätzlichen Salon in Monte Carlo eröffnet.

Außer in den kleineren Dörfern gehörten günstige Bouillabaisse und lokaler Wein nun der Vergangenheit an, die Restaurants verlangten Höchstpreise, und einige Bistros waren in Nachtclubs umgewandelt worden. Aber die Mauersegler umkreisten immer noch die Oleanderbäume, auf den Marktständen türmten sich die Zitronen, Auberginen und Tomaten, die Luft duftete nach Pinien, und die Blumenhändler verkauften bündelweise Nelken. An Frühlingsabenden leuchteten die Glühwürmchen, und ganze Kolonien kleiner, jadegrüner Baumfrösche quakten, begleitet vom Gesang der Nachtigallen, während am Tag die Zikaden im Hintergrund zirpten.

Die barfüßigen Fischer fuhren immer noch in ihren pointes (wie ihre Boote genannt wurden) hinaus, ihr Fang wurde am selben Abend in den Restaurants serviert, nachdem er nicht selten von ihren Frauen zubereitet worden war, die, wie alle einheimischen Frauen hier, weite grobe schwarze Schürzen trugen, mit denen sie ihre häufig bereits fadenscheinigen Kleider schützten. An den felsigen Küstenabschnitten jagten die Männer Oktopusse mit langen Stangen, an deren Enden sich, verborgen unter einem Bündel roter Lumpen, Haken befanden. Diese schwenkten sie über Höhlungen in den Felsen, und wenn sich in einer ein Oktopus verbarg, schoss er oft auf die Lumpen zu und spießte sich auf dem Haken auf.

Richtung Marseilles war das Leben noch ein bisschen einfacher. In der Nähe von Saint-Tropez hatten sich Colette, die bereits für ihr Meisterwerk Chérie berühmt geworden war, und ihr Liebhaber und späterer Ehemann Maurice Goudeket7 vier Jahre zuvor ein mas, ein Bauernhaus mit vier Zimmern, gekauft. Es lag inmitten eines Hektars Land, das mit Weinstöcken und Feigenbäumen bepflanzt war. Es gab keinen Strom, den ließen sie erst später installieren; noch kam das Wasser aus einem tiefen Brunnen, in dem Colette auch Weißwein kühlte. Es gab eine bezaubernde Terrasse, die nach Norden ausgerichtet war und von einer alten Glyzinie beschattet wurde, ein kleiner Pfad führte direkt vom Haus zu einem nahegelegenen, verborgenen Strand. Weil rund um den Brunnen eine alte Muscat-Rebe wuchs, hatte Colette ihr Haus »La Treille Muscate« genannt.

Hier verbrachte sie nun die Sommer. Jemand beschrieb sie als »kleine [sie war 1,62 groß], stämmige Frau mit holzbraunen Haaren, länglichen, grauen, leuchtenden Augen und einer tiefen Altstimme«. Ihre Augen waren stets mit Kajal umrandet, von dem sie glaubte, er würde der Verschlechterung ihres ohnehin miserablen Sehvermögens entgegenwirken. Direkt nach dem Frühstück begann sie tatkräftig zu gärtnern, zog einen Bewässerungsgraben für ihre Mandarinenbäume, mulchte sie mit Seetang, den sie vom Strand herbeiholte; harte Arbeit. Später am Vormittag ging sie schwimmen, dann gab es ein provenzalisches Mittagessen: grüne Melonen, Bouillabaisse mit Aïoli, rascasse farci.

Nach einer kurzen Siesta schrieb sie, ausdauernd und viel. Ihr Arbeitszimmer hatte sie sich selber gebaut, einen Kubus mit dicken Mauern, die das Innere kühl hielten. Hier standen ihr großer Arbeitstisch, ein breiter Diwan mit einem Moskitonetz, ein hoher bretonischer Schrank, gefüllt mit Büchern, grüne Töpferware vor den cremefarbenen Wänden, und auf einem Regal lag der Stapel des blauen Papiers, auf dem sie immer schrieb. Im Sommer badete sie oft nachts an dem kleinen Strand, der so verlassen lag, dass er fast ihr allein zu gehören schien, und schlief auf der Veranda, nachdem sie ihre Matratze nach draußen gezogen hatte. Manchmal gingen sie und Maurice mit jenen Künstlerfreunden essen, die in und um Saint-Tropez lebten; einmal wollten sie außerhalb der Saison Wild essen und mussten in einem Restaurant, wie Maurice notierte, »achtundvierzig Stunden vorher Bescheid geben, damit die Wilderer genügend Zeit hatten«.

In einer mit Türmchen geschmückten Villa auf einem Felsvorsprung zwischen der Straße und den Küstenfelsen wohnte einer von Chanels ehemaligen Konkurrenten, ein beinahe ebenso großer Innovator: der Couturier Paul Poiret. Er litt mittlerweile an der Parkinson-Krankheit. Seine Hände, die einst wunderschöne Kleider geschaffen hatten, zitterten unkontrollierbar. Doch nach wie vor legte er Wert auf Stil, besaß einen hellgrauen Hispano-Suiza, trug korallenrote Schals und eine passende Baskenmütze.

Auch Schriftsteller zog die Riviera magisch an, D.H. Lawrence etwa, der 1930 immer noch darauf hoffte, einen englischen Verlag für seinen umstrittenen Roman Lady Chatterley8 zu finden. Als P.G. Wodehouse, der zuvor über Cannes als »das widerwärtigste Loch der bekannten Welt« geschimpft hatte, eine Villa in der Nähe von Grasse mietete, besuchte er beinahe jeden Abend das Casino von Cannes, wo er von Tisch zu Tisch ging und mille-franc-Scheine auf die von ihm gewählte Farbe oder Zahl legte.

In Hyères lebte die Romanautorin Edith Wharton, in einem Haus auf dem Gelände eines verfallenen Klosters aus dem siebzehnten Jahrhundert. Dort hatte sie einen wunderbaren Hanggarten angelegt – ihr Haushalt hatte allerdings nichts von einem einfachen Leben. Sie hatte nicht damit gerechnet, sich einmal hier niederzulassen, sich aber dann auf den ersten Blick in das Dorf Hyères verliebt. Damals war sie siebenundfünfzig und nach dreißig Jahren Ehe seit sechs Jahren von ihrem Mann Teddy Wharton geschieden. Sie war gerade dabei, eine dreijährige Liebesaffäre mit dem geistreichen Dandy und Frauenheld Morton Fullerton zu verarbeiten, und erwarb ihr Haus mit den Worten: »Das ist, als würde ich heiraten – endlich den richtigen Mann!«

Nicht weit entfernt, in dem kleinen Dorf Sanary-sur-mer, lebten Aldous Huxley und seine belgische Frau Maria in einer würfelförmigen Villa, die sie 1930 gekauft hatten. Den roten Bugatti fuhr ausschließlich Maria (Aldous war beinahe blind). Huxley war überhaupt von zarter Gesundheit; seine Lunge verlangte nach einem warmen Klima. Ihr Haus war unter dem Namen »Villa Huley« bekannt, denn der Maurer, der sie mit einer Überraschung hatte willkommen heißen wollen, hatte Huxleys Namen in falscher Schreibweise in leuchtend grünen Buchstaben auf die Torpfosten des Hauses gemalt. Es lag auf halbem Weg zwischen zwei Dörfern, dadurch hatten sie das Glück, fließend Wasser und Strom zu haben. Einen noch größeren Luxus stellte ein Telefon dar, von dem aus man zwischen halb acht Uhr morgens und neun Uhr abends telefonieren konnte.

Im Inneren befand sich die eklektische Objekt-Sammlung der Huxleys – mexikanische Teppiche, stapelweise Strohhüte, ein gewaltiges Sofa von Raoul Dufy. Sie hatten eine Zentralheizung installieren lassen, einen Wasserfilter und einen elektrischen Kühlschrank. Zum Tee gab es bei ihnen immer Earl Grey mit dünn geschnittenem Graubrot (eine Rarität in Frankreich) und Butter. »Hier ist alles ausnehmend schön«, schrieb Huxley seiner Schwägerin. »Sonne, Rosen, Obst, Wärme. Wir gehen baden und sonnen uns.«

Huxleys Ansehen – er hatte bereits vier erfolgreiche satirische Romane veröffentlicht und zählte zu den berühmtesten Schriftstellern der Zwanzigerjahre – zog auch andere an, darunter den frisch verheirateten Cyril Connolly. Nach ihren Flitterwochen auf Mallorca hatten Cyril und seine Frau Joan Les Lauriers Roses gepachtet, ein Haus mit drei Zimmern gleich östlich von Sanary in Six-Fours. Es gab einen Garten, sodass sie neben ihren Haus-Frettchen auch noch Katta-Äffchen halten konnten. Diese Lemuren schnatterten im Mondlicht, reagierten auf die unterschiedlichen Tonfälle der menschlichen Stimmen und hangelten sich anmutig durch die Bäume.

Später in jenem Jahr beschrieb Connolly, wie er immer mit dem Fahrrad zum Hafen hinunterfuhr, um das Abendessen zu besorgen, »am Hafen entlang, vorbei an dümpelnden Barkassen und Cafés mit klappernden Schildern. Im örtlichen Restaurant gab es immer ein, zwei plats à emporter, und dazu holte ich noch etwas Wein, Wurst und Gruyère, ein paar Diplomat-Zigarren und eine neue Ausgabe des Detective oder des Chasseur Français; schwer beladen fuhr ich zurück, den Mistral im Rücken und in der zugeknöpften Jacke einen Lemuren, dessen Kopf herausragte. Es konnte leicht passieren, dass man auf der steilen Fahrt hinauf in die Rosmarinbüsche geweht wurde, dann war das Essen dahin. Ansonsten aßen wir beim Feuer, mit den Fingern … und irgendwann gingen wir zu Bett und verriegelten die Türen, während die Lemuren im Mondschein riefen wie Hausgeister, während sie von den Maulbeerbäumen zu den Palmen sprangen, von den Palmen hinüber zu den hohen Kiefern, deren Zapfen die Siebenschläfer knabberten, von den Kiefern auf das Dach und so zu unserem Schlafzimmerfenster …«

Connolly war ein glühender Verehrer von Huxley, und als eines Tages der rote Bugatti in der Zufahrt von Les Lauriers Roses auftauchte, war er ganz aufgeregt und hoffte, dies wäre der Beginn einer engen und erfüllenden Freundschaft. Stattdessen entpuppte es sich als reiner Höflichkeitsbesuch: Huxley stand unter extremem Termindruck für die Abgabe seiner beiden nächsten Romane, und immer, wenn die Connollys fortan bei den Huxleys vorstellig werden wollten, fing Maria sie ab und erklärte ihnen, ihr Mann sei bei der Arbeit und dürfe nicht gestört werden. Das stimmte, aber es gab auch noch einen weiteren Grund: Maria fand die Menagerie der Connollys abstoßend: »Wer beim Lesen am Feuer sitzt und mit den Fingern isst, hinterlässt Traubenschalen und Sardinengräten in den Büchern«, meinte sie. »Ihre Frettchen haben gestunken, der Lemur ist auf den Tisch gesprungen und hat sein zartes schwarzes Händchen um das Cognacglas gelegt!«

Das führte dazu, dass Connollys anfängliche, übergroße Verehrung der Huxleys, nachdem die enge freundschaftliche Beziehung, die er sich ausgemalt hatte, ausblieb9, in Verbitterung mündete. Er fühlte sich zurückgewiesen, und weil er seine eigene Lethargie mit Huxleys fieberhafter Aktivität verglich, auch gedemütigt. Später sagte er über die Zurückweisung durch die Huxleys: »Es war eine tiefe Wunde, die mich zehn Jahre älter gemacht hat.«

Er war an die Riviera gekommen, um zu schreiben. Zwar füllte er ganze Notizbücher mit Ideen, aber es kam nichts Konstruktives dabei heraus. »Schreiben ist ein Umstand, der aus einem gewissen Unglücklichsein heraus entsteht«, erklärte er zu seiner Verteidigung. Finanziell war er nicht darauf angewiesen, und ohne diesen Ansporn brachte er nie die Selbstdisziplin seines ebenfalls wohlhabenden Nachbarn Somerset Maugham auf, der ein Stück näher an der Küste lebte.

Maugham, der selten sprach, ohne zu stottern, hatte gerade Seine erste Frau veröffentlicht und damit viel Aufsehen erregt; bislang war er vor allem als Dramatiker und Autor von Kurzgeschichten erfolgreich gewesen. Seine Hingabe an die Arbeit hinderte ihn allerdings nicht daran, ständig Gäste zu empfangen. Zu ihnen gehörten auch Evelyn Waugh, der in diesem Jahr die Riviera zum ersten Mal besuchte, und dessen Bruder Alex, damals der weitaus bekanntere der beiden. Beide speisten mit Maugham, der Evelyn fragte, wie er eine bestimmte Person beschreiben würde. Evelyn hielt fest: »Ich sagte: ›Eine stotternde Schwuchtel.‹ Alle Picassos an der Wand erbleichten.«

Die Gebrüder Waugh wohnten im Hôtel Welcome in Villefranche (östlich von Antibes) mit Blick auf den Hafen und die dahinterliegende Altstadt. Es galt lange Zeit als kreatives Energiezentrum: In einem Zimmer im zweiten Stock wohnte Jean Cocteau, ein vielseitig gebildeter Intellektueller, der im Zentrum der musikalischen, künstlerischen und filmischen Avantgarde von Paris stand. Der Maler, Romanschriftsteller, Dichter, Drehbuchautor, Dramatiker, Essayist und Kritiker war Anfang der Zwanzigerjahre zu einer nationalen Berühmtheit geworden. Er bekannte sich offen zu seiner Homosexualität10 und nahm gelegentlich Opium und andere Drogen.

»Eines Tages ging ich durch das Foyer des Welcome, als Cocteau gerade telefonierte [in den Zimmern gab es keine Telefone]«, schrieb ein junger Amerikaner, der ebenfalls dort abgestiegen war. »Er sprach flehentlich und war den Tränen nahe. Später wurde mir erklärt, dass er Mlle Coco Chanel bekniet hatte, ihm zu erlauben, noch über die vereinbarte Frist hinaus Opium zu rauchen.« Chanel, die wusste, dass ein Entzug bei ihm längst wieder überfällig war, und die immer wieder für seine Kuren bezahlte, hatte mit einem entschiedenen »Nein!« geantwortet.

Cocteau verbrachte einen Großteil des Tages in seinem Zimmer, normalerweise mit einem Freund, und rauchte; die unverkennbaren Dämpfe erfüllten alle Korridore. »Es gefiel mir, es von den Chinesen in einer schäbigen Straße, in der Wäsche aufgehängt war, zu kaufen«, schrieb er, »es gefiel mir, rasch nach Hause zurückzukehren und es im Hotel auszuprobieren … den fliegenden Teppich auszurollen, sich darauf auszustrecken, das Fenster zum Hafen zu öffnen und abzuheben.« Wie durch ein Wunder schaffte er es, nie in Konflikt mit den Behörden zu geraten. »Die Sucht zerstört die Leber, greift die Nervenzellen an, verursacht Verstopfung, lässt die Schläfen wie Pergament aussehen und zieht die Iris zusammen«, notierte er. Nach einer Entziehungskur versuchte er, den Reiz des Opiums zu beschreiben. »Es ist schwer, sich vom Opium zu trennen – es ist schwer zu wissen, dass dieser fliegende Teppich existiert, man aber nicht mehr damit fliegen wird.«

Dort, im Hôtel Welcome, schrieb Cocteau den Roman, der sein bekanntester wurde, Les Enfants terribles (1929). Im Bann seiner Präsenz und der Atmosphäre von Villefranche waren ihm mehrere seiner Freunde gefolgt und hatten sich in der Nähe niedergelassen, darunter der Komponist Strawinsky und der Ballettimpresario Sergej Djagilew. Allerdings diente Villefranche auch der amerikanischen und russischen Marine als Stützpunkt, und wenn die Flotten da waren, veränderte sich der Charakter des Hotels. »Ich wohne in einem Bordell für amerikanische Seeleute«, schrieb Cocteau an einen Freund, »… sie tanzen und raufen Tag und Nacht. Man hört nichts als lauten Jazz, überall läuft eine andere Melodie.«

Zweifellos war Antibes das Epizentrum einer Mischung, charakteristisch für viele Sommergäste waren ein sehr gehobener Lebensstil bei sehr niedrigen moralischen Standards. Dazu gehörten auch Sir Oswald (»Tom«) Mosley und seine Frau Cynthia11, die dort jedes Jahr eine Villa mieteten, wenn sie nicht im Hôtel du Cap abstiegen, oder im Eden Roc, dem zum Hotel gehörigen Pavillon am Meer. Tom Mosley, für den Flirten etwas so Natürliches und beinahe Beiläufiges wie Atmen war, stellte fortwährend einer neuen Flamme nach, zum oftmals sehr augenfälligen Leidwesen seiner gutaussehenden Frau. 1930 war das Ehepaar Castlerosse bei ihnen im Haus zu Gast.

Valentine Castlerosse war so fettleibig, dass er oft als »Lord Elefant von Castlerosse« bezeichnet wurde. Grenzenlose Verschwendungssucht war seine hervorstechendste Eigenschaft. »Es gibt nichts Langweiligeres als Geld, das auf der Bank liegt, besonders, wenn es jemand anderem gehört«, war einer seiner Aussprüche. Nach dieser Philosophie lebte er, und er verließ sich darauf, dass er aufgrund seines Charmes und seiner Intelligenz schon nicht in Schwierigkeiten geraten würde. Als er einmal nach einem Kostümball in den frühen Morgenstunden ins Hotel zurückkehrte, sein massiger Leib mit nichts als Fellen bekleidet, begegnete ihm eine Frühaufsteherin im Hotelkorridor. »Mein Gott!«, rief sie entsetzt. »Ja, Madame«, erwiderte Castlerosse in aller Ruhe, »heute Nacht aber streng inkognito.« Und damit verschwand er würdevoll in seinem Zimmer.

Castlerosse war seit Jahren besessen von Doris Delevingne, einer schillernden Blondine, deren Dasein sich kaum von dem einer Kurtisane der Spitzenklasse unterschied. Ihr Lebensstil war ebenso luxuriös wie der von Castlerosse und wurde genau wie bei ihm von anderen subventioniert – in ihrem Fall von zahlreichen Liebhabern.

Lord Beaverbrook, für den Castlerosse seine äußerst erfolgreiche Klatschkolumne Londoner’s Log im Sunday Express schrieb – und der ganz gewiss nicht auch noch für Doris’ ähnlich gewaltige Ausgaben aufkommen wollte –, hatte sein Bestes getan, um die Heirat dieser beiden zu verhindern. Als er Ende Dezember 1927 erfuhr, dass im Standesamt von Hammersmith ein Aufgebot bestellt worden war, lud er Castlerosse rasch ein, mit ihm just an dem Tag, für den die Hochzeit geplant war, nach Cannes zu fahren, und zwar mit dem Golden Arrow. Der fuhr nämlich ab, ehe das Standesamt öffnete. Er war ein wenig überrascht, dass Castlerosse die Einladung bereitwillig annahm.

Der Grund dafür wurde ihm klar, als man ihm später die Rechnung für den gemeinsamen Hotelaufenthalt präsentierte. Darauf stand nicht nur ein Zimmer, das nicht bestellt worden war; auch war auf dieses Zimmer jeden Nachmittag eine Flasche Champagner gebracht worden. Bald dämmerte Beaverbrook, dass nach seiner und Castlerosse’ Ankunft auch Doris angereist war, Castlerosse hatte sie jeden Nachmittag in genau diesem Zimmer besucht, um sich der Liebe und dem Champagner zu widmen – auf Beaverbrooks Kosten.

Beaverbrooks Bemühungen, ihre Verbindung zu hintertreiben, sollten scheitern; die beiden heirateten bald darauf, im Mai 1928. Nach nur wenigen Monaten hatte Doris, deren Lebensstil unverändert blieb, eine Affäre mit Tom Mitford, und der unglückliche Castlerosse zog in den International Sporting Club. Doch »das deprimierende Geräusch, wenn junge Männer ihre Muskeln spielen lassen und die Arterien alter Männer kollabieren«, vertrieb ihn schon bald wieder, und das Ehepaar Castlerosse fand wieder zusammen, zumindest für kurze Zeit.

Im August 1930 fuhren die Mosleys und ihre Kinder wie üblich nach Antibes und wohnten im Hôtel Eden Roc, wo Cimmies Schwester Lady Ravensdale zu ihnen stieß. Im näheren Umkreis waren auch die jüngste Schwester der Curzons, Lady Alexandra (Baba) Metcalfe, und ihr Mann Fruity Metcalfe abgestiegen. (Oder wie eines Sonntags in Castlerosse’ wöchentlicher Kolumne zu lesen war: »Golf gespielt mit Fruity Metcalfe. Er brauchte 20000 Wörter für eine Runde.«)

Bei ihnen und in den diversen Villen, wo Freunde lebten oder abgestiegen waren, floss der Alkohol in Strömen. Wenn die erweiterte Familie Mosley zusammenkam, war Krach vorprogrammiert. Es begann damit, dass Irene Ravensdale zufällig mit anhörte, wie ihr Schwager flüsternd darüber spekulierte, welche der drei Schwestern es schaffen würde, den (verheirateten) Stummfilmstar John Gilbert zu ködern, der ebenfalls im Hotel wohnte. Mosley fragte, ob »das Schwergewicht, das Leichtgewicht oder das Mittelgewicht« das Rennen machen würde, sprich Irene, Baba oder Cimmie. Alle wollten gerne einmal mit ihm flirten, von der berüchtigten Femme fatale Daisy Fellowes12, die hoffte, auf den obersten Balkon des Eden Roc zur Mondscheinparty eingeladen zu werden, bis hin zu Baba, der es gelungen war, beim Abendessen den Platz neben ihm zu ergattern. Der Abend endete mit heftigen Auseinandersetzungen, bei denen Tom Mosley seiner Frau vorwarf, betrunken zu sein.

Der nächste Tag war nicht minder alkoholgetränkt: »Fruity hatte es ziemlich übertrieben, und Baba war sehr verärgert«, notierte Irene an diesem Abend in ihr Tagebuch. »Er verschwand, um sich wie John Gilbert zurechtzumachen. Dann kam er mit Gilbert und Cim zurück und gab vor, alle Damen wie der großartige Liebhaber überhaupt bezirzen zu wollen, es war zum Schreien. Die Stimmung war allerdings um zehn Uhr völlig ruiniert, weil Maurice und Miss Stephenson bereits sternhagelblau waren …«

Cimmies Geburtstag am 23. August verlief ähnlich gesellig. Nach einem Familienlunch im Hotel setzten sich die Schwestern, Tom und die Kinder zu Wolf (Babe) Barnato und seinen Gästen an den Tisch nebenan. Babe Barnato, Sohn des »Rand«-Diamanten-Millionärs Barney Barnato, war ein reicher Mann, der für die Geschwindigkeit lebte; er und seine Freunde wurden »die Bentley Boys« genannt. Er war ein Scratch-Golfer, spielte für seine Grafschaft Cricket, züchtete Rennpferde und war sowohl ein hervorragender Skifahrer als auch ein geübter Rennfahrer – er hatte die letzten drei Jahre die »24 Stunden von Le Mans« gewonnen.

Die Partys in seinem großen, luxuriösen Anwesen in Surrey begannen grundsätzlich gegen 22:00 Uhr und dauerten bis weit in den darauffolgenden Tag. Einmal waren die Kellner als Autorennfahrer verkleidet, mit Stoffhelmen und Schutzbrillen. Entlang der vierhundert Meter langen Kieszufahrt waren wie auf der Teststrecke von Brookland Boxen aufgebaut. Die Gäste parkten ihre starken Autos mit den hübschen Mädchen darin in diesen »Boxen«, wo Champagner ausgeschenkt wurde (Barnato selbst konnte zwei Flaschen trinken, ohne dass man es ihm angemerkt hätte), anschließend jagten sie weiter zum Haus.

Jüngst hatte er sich auf eine Wette eingelassen: Er war mit seinem Bentley Speed Six Coupé gegen den berühmten Calais-Méditerranée Express angetreten. Dieser wurde wegen seiner dunkelblauen Schlafwagen13Train Bleu genannt und bot in der ersten Klasse Platz für achtzig Passagiere. Seine miteinander verbundenen Luxusabteile waren holzgetäfelt und perfekt ausgestattet, von den schweren, zusammenklappbaren metallenen Waschschüsseln bis hin zu den Schlüsselhaken. Der Zug wurde so bekannt, dass 1924 Cocteau ein Libretto über ihn verfasste, zu einem Ballett, in dem außerdem Schwimmer, Tennisspieler und Gewichtheber vorkamen. Chanel hatte die Kostüme dafür entworfen, Picasso hatte den Vorhang gemalt; er zeigte zwei Riesinnen, die vor einem leuchtend blauen Himmel über einen Strand springen.

Der Train Bleu war also schnell und luxuriös. In jedem Schlafwagen gab es nur zehn Plätze, dafür eine Menge Bedienstete. Das Porzellan im Speisewagen war weiß statt blau, wie sonst üblich, und mit einem Blattgold-Emblem versehen. Auf jedem Tisch standen frische Blumen, die Speisekarte war handgeschrieben. Selbst der Gang war mit dickem Teppich ausgelegt, so dass späte Gäste nicht die Mitreisenden störten, die früh zu Bett gegangen waren (die Kellner schliefen in Hängematten, die an Haken im Speisewagen eingehängt wurden, sobald dieser sich endgültig geleert hatte).

Selbstverständlich war dies der bevorzugte Zug von reichen und berühmten Reisenden. Wenn Cole Porter und seine Frau in den Süden fuhren, buchten sie einen kompletten Waggon, mit jeweils einem Schlafzimmer für sie beide und zwei weiteren für einen Diener und eine Kammerzofe, einem Wohnzimmer, in dem sie ihre Mahlzeiten einnahmen, und einem zusätzlichen für die Arbeit oder Besuche. Spieler, die nach Monte Carlo unterwegs waren, spielten auf der Zugfahrt Bridge um hohe Einsätze; hochrangige Kurtisanen – pules de luxe –, die an die Riviera fuhren, um ihr Glück zu versuchen, versprachen den Gewinnern auf dem Weg womöglich eine lustvolle Nacht. In Calais stiegen die englischen Passagiere zu. An der Küste hielt er in Saint-Raphael, Cannes, Juan-les-Pins, Antibes, Nizza, Monte Carlo und Menton.

In jenem März, Barnato war zu einem Abendessen an Bord einer Yacht in der Nähe von Cannes gewesen, kam die Idee zu dem Wettrennen mit dem Train Bleu auf. Barnato wettete zweihundert Pfund darauf, dass er den Zug auf seiner Fahrt von Cannes nach Calais mit Leichtigkeit schlagen könne. Als der Train Bleu am nächsten Morgen um 5:45 Uhr am Bahnhof in Cannes losfuhr, trat Barnato in Cannes aus der Bar des Carlton und fuhr mit einem Begleiter im Speed Six los.

Heftige Regenfälle erschwerten ihr Vorankommen, und sie verloren einmal mehr Zeit, als sie ihren vorab vereinbarten Treffpunkt zum Auftanken suchen mussten. In der Nähe von Paris gerieten sie in dichten Nebel, und einen Platten hatten sie auch noch. Dennoch betrug ihre Durchschnittsgeschwindigkeit auf der 917 Kilometer langen Strecke knapp 70 km/h (43,43 mph). Sie erreichten Calais so lange vor dem Zug, dass Barnato beschloss, seine Wette bis London zu verlängern. Sie stiegen an Bord einer Fähre nach Dover, und weiter ging es. Um 15:20 Uhr parkte Barnato den Speed Six vor dem Conservative Club in der St James’s Street, vier Minuten, ehe der Train Bleu in Calais ankam. Die Franzosen revanchierten sich für diese nationale Demütigung, indem sie ihn mit einem Bußgeld von hundertsechzig Pfund wegen Rennsports auf öffentlichen Straßen belegten und Bentley Motors (deren Vorstandsvorsitzender Barnato war) für das verbleibende Jahr vom Pariser Autosalon ausschlossen.

Erneut hervor tat sich Babe Barnato am Abend von Cimmies Geburtstag, zu dem sie ein mit Flutlicht beleuchtetes Geburtstagsdinner auf den Felsen unterhalb ihres Hotels veranstaltete. Barnato und Gilbert tauchten mit ein paar anderen Männern nach dem Essen um die Wette. Auch dieser Abend war geprägt von Szenen und Streitigkeiten. Irene, die beim Essen neben Gilbert saß, lauschte seinen Geständnissen, dass es »zwischen ihm und Ina [Gilberts Frau] gerade nicht so gut lief«. Mosley, der jederzeit für einen Blödsinn zu haben war, lotste Ina ein Stück mit, damit sie sich mit Fruity unterhalten konnte, um die beiden dann schließlich ganz allein zu lassen. Bis der krankhaft eifersüchtige Gilbert feststellte, dass sie nicht mehr da war. In Inas Worten »drehte er durch«, zerrte sie »brutal auf die Straße, wo Cim und Dudley Zeugen einer beängstigenden Szene wurden … und wo Baba und Cim Ina und ihn stundenlang beschwichtigen mussten«. Irene wurde um fünf Uhr morgens nach Hause gefahren, »erschöpft davon, sich um die Streitereien anderer Leute zu kümmern«. Und als alle am nächsten Morgen aufgestanden waren, stellte sich heraus, dass John Gilbert im Morgengrauen mit dem Taxi nach Paris abgereist war und zu dem Fahrer gesagt hatte: »Bauen Sie bloß keinen Unfall – mein Gesicht ist mein Kapital.«

Für die goldenen Paare, die die Sommerurlaube an der Riviera erfunden hatten, lief es nicht immer gut. Die dunkle Seite zeigte sich deutlich am Beispiel der zerrütteten Leben von Zelda und F. Scott Fitzgerald (sie waren oft zu Gast bei Gerald und Sara Murphy, die sich als Erste an dieser Küste angesiedelt hatten und auf deren Geschichte Fitzgeralds Zärtlich ist die Nacht basierte). Im Sommer 1930 kam die dreißigjährige Zelda in die erste einer ganzen Reihe von Kliniken, in denen sie sich für den Rest ihres Lebens würde aufhalten müssen, während sich ihre Beziehung langsam und quälend auflöste und ihre psychische Verfassung immer instabiler wurde.

In einem langen Brief beschrieb Scott in diesem Sommer Zeldas »beinahe größenwahnsinnigen Egoismus und meinen irrsinnigen Alkoholkonsum … wir haben uns selbst kaputt gemacht – ich habe ganz ehrlich niemals geglaubt, dass wir uns gegenseitig kaputt machen«. Geld, einst im Überfluss vorhanden, war nun nicht mehr so einfach zu verdienen: Scott war zwar erst vierunddreißig, aber sein Alkoholismus holte ihn immer wieder ein, und das Schreiben fiel ihm nun schwerer als früher. Zelda schickte ihm aus dem Krankenhaus trübsinnige, vorwurfsvolle Briefe, die er mit den Worten beantwortete: »Die schäbigen Briefe, die du mir schreibst, sortiere ich einfach unter Z in meinen Ordner.« Was ihn am meisten getroffen hatte, war der Vorwurf der Homosexualität, mit dem ihn Zelda eines Tages konfrontiert hatte. Traurig schwand dahin, was einst ein schönes Leben zu sein schien.

Auch in finanzieller Hinsicht begann die Riviera zu leiden. Der Börsencrash an der Wall Street im Oktober 1929 hatte die Küste erschüttert, die Weltwirtschaftskrise setzte ein. Häuser wurden verkauft, die Casino-Aktien fielen, die Besucherzahlen gingen drastisch zurück, Hotels und Geschäfte senkten die Preise, um Besucher anzuziehen. Im Hôtel Splendide in Nizza halbierten sich von 1929 bis 1930 annähernd die Umsätze. Aber nichts davon hielt die Männer und Frauen ab, die hier auf der Suche waren nach dem, was die magische Küste zu bieten hatte: glamourösen, sonnendurchfluteten Hedonismus.

Einer von ihnen war ein deutscher Diplomat namens Baron Hans Günther von Dincklage. Er hatte sich in Sanary niedergelassen mit seiner schönen, halb jüdischen Frau namens Maximiliane, genannt Catsy, eine reiche Erbin, mit der er seit 1927 verheiratet und deren Halbschwester die Schriftstellerin Sybille Bedford war. Von Dincklage war groß und sportlich, er hatte ein offenes Gesicht, war blond und attraktiv, besaß ansprechende, kultivierte Umgangsformen und sprach fließend Englisch und Französisch. Seine Mutter war Engländerin, sein Vater stammte aus einer alten westfälischen Adelsfamilie, womit er perfekt den eher unbedeutenden diplomatischen Posten ausfüllte, den er in der deutschen Botschaft innehatte. Erst später sollte er eine wichtige Rolle spielen – in Coco Chanels Leben.

Misia Sert und ihr Freundeskreis

Misia Sert gehörte während der gesamten Dreißigerjahre zu den häufigsten Gästen von La Pausa. Sie und Chanel waren engste Vertraute, und sie blieben trotz ihrer unterschwelligen Rivalität14 und mehrerer Zerwürfnisse lebenslang miteinander verbunden. Wenn eine Einladung anstand, erschienen Misia und Chanel zusammen, Misia stets in Kleidern von Chanel; in La Pausa lagen Misias Zimmer neben denen von Chanel. Sie hatten sich 1917 bei einer Dinnerparty kennengelernt, als Chanel gerade anfing, berühmt zu werden. Von Beginn an war Misia fasziniert gewesen von Chanel – damals noch eine recht stille, aber äußerst elegante junge Frau –, und sofort war ihr klar gewesen, dass sie gerade eine außergewöhnliche Bekanntschaft gemacht hatte. Am nächsten Tag hatte sie Chanel einen Besuch abgestattet, und die beiden hatten sich stundenlang unterhalten.

Misia war polnisch-russischer Abstammung, sehr musikalisch und künstlerisch orientiert. Während ihrer Ehe mit ihrem ersten Mann, ihrem Cousin Thadée Natanson, wurde sie rasch zum Mittelpunkt eines gesellschaftlichen Zirkels, zu dem unter anderen Debussy, Renoir, Monet und Gide gehörten. Alle waren bezaubert von ihrem jugendlichen Charme, malten sie, widmeten ihr Kompositionen, sie wurde Muse und Gönnerin von vielen von ihnen. Als Alfred Edwards, einer der reichsten Männer von Paris, intensiv um sie warb, ließ sie sich von Natanson scheiden, und 1905 heiratete sie Edwards. Doch nur ein Jahr darauf trennte das Paar sich wieder, weil Edwards sich in eine Kurtisane verliebt hatte, die er schließlich auch heiraten würde.

1908 begann Misia eine Affäre mit dem spanischen Maler José-Maria Sert. Äußerlich machte er nicht viel her – er war korpulent, dunkel und trug einen Bart –, aber er versprühte Lebensfreude und war von seinem Glück überzeugt. Und Misia? »Ich war mir absolut sicher, dass Sert der Mann war, auf den ich immer gewartet hatte, dass es die anderen nie gegeben hatte und nie mehr jemanden anderen geben würde«, schrieb sie, nachdem sie gemeinsam Italien bereist hatten. »Zum ersten Mal empfand ich die überwältigende Ruhe und gleichzeitig die Beklemmung, die etwas Endgültiges auslöst.«

Mittlerweile waren Misia und ihr Einfluss auf die Kulturszene berühmt in Paris, das in den Zwanzigern als Kulturhauptstadt der Welt betrachtet wurde (nicht zuletzt von sich selbst). Viele Eigenschaften, die Proust seiner Gastgeberin Madame Verdurin verlieh, stammten von Misia. Der Schriftsteller Paul Morand beschrieb sie als »Sammlerin von Genies, die allesamt in sie verliebt sind«. Es hieß, man müsse schon begabt sein, damit Misia einen kennenlernen wollte.

Wenig überraschend ging es mit Serts Karriere von dem Moment an bergauf, als Misia und er ein Paar wurden. Plötzlich kamen reihenweise Aufträge herein, und schon bald prangten auf den Wänden der Häuser und Schlösser der Reichen seine Phantasiegeschöpfe: Elefanten, Zwerge, Akrobaten, nackte Götter und Göttinnen unter Palmen, sich blähende Vorhänge. Ballsäle, Pavillons, Musikzimmer und Treppenhäuser dienten als Leinwände für seine gewaltigen Fresken, und schließlich bat man ihn, auch öffentliche Gebäude zu verzieren: das Rathaus in Barcelona, den Völkerbundpalast in Genf, das Rockefeller Center in New York. Reich zu sein behagte ihnen beiden, und zwar so sehr, dass Sert später seine Kunst und das, was er damit verdiente, über alles andere stellte.

Misia war einst Modell für Maler wie Toulouse-Lautrec, Vuillard oder Renoir und enge Freundin des Ballettimpresarios Sergej Djagilew gewesen. Und sie war es, die Chanel in das brodelnde, künstlerische Leben von Paris einführte; ein regelrechter Nährboden für Ideen. Durch Misia und Sert lernte Chanel die Welt der Musik, der Malerei und der Kunst kennen und darüber hinaus eine ganz bestimmte, stilvolle Lebensart; über Misia traf Chanel Künstler wie den großartigen Tänzer und Choreografen Serge Lifar oder den vielseitig gebildeten französischen Intellektuellen Jean Cocteau.

Gleichzeitig herrschte zwischen ihnen eine latente Rivalität: Misia betrachtete Chanel als ihren Protegé, und alles, was dieser Auffassung widersprach, rief Eifersucht hervor. Als Chanel, die von Misia auch ins Ballett eingeführt worden war, einmal die Schulden des Impresarios Sergej Djagilew bezahlte, warnte sie ihn mit den Worten: »Misia darf nie davon erfahren, niemals!« Einem Biografen15 erzählte sie: »Ich kannte mich mittlerweile genug aus, um zu wissen, dass Misia eifersüchtig auf mich gewesen wäre, weil sie nicht dasselbe für Djagilew tun konnte wie ich.«

Misia war es auch gewesen, die Chanel aus einer Verzweiflung gerettet hatte, der diese beinahe erlegen wäre. So hatte sie in gewissem Sinne auch Chanels Karriere gerettet. Diese war ursprünglich durch Arthur »Boy« Capel in Schwung gekommen. Der gutaussehende Capel hatte grüne Augen und dunkle Haare, sprach fließend Französisch, war Engländer – und die Liebe ihres Lebens. Anders als die meisten seiner Freunde genoss er seine Arbeit ebenso sehr wie sein Vergnügen; eine Einstellung, die bei Chanel großen Widerhall fand, wie auch sein Glaube an die Fähigkeit von Frauen, die, wie er fand, zu Unrecht von weltlichem Erfolg abgehalten wurden. »Das Tor zur Stadt der Zukunft ist Frauen immer noch verschlossen«, notierte er einmal. »Es ist an der Zeit, sie zu befreien … die Unterlegenheit der Frau war nur eine Täuschung des anderen Geschlechts.«

Auf Chanel traf das zweifellos zu.

Dabei waren ihre Anfänge nicht sehr vielversprechend gewesen. Gabrielle Bonheur Chanel wurde am 19. August 1883 als Tochter unverheirateter Eltern geboren. Ihr Vater war von Anfang an abwesend, ein umherziehender Hausierer; ihre Mutter starb, als sie elf war, woraufhin der Vater seine drei Töchter in ein Waisenhaus für Mädchen brachte, das von Nonnen des Zisterzienserordens geführt wurde. Er ließ sie dort und verschwand für immer aus ihrem Leben. Die jüngeren Brüder Alphonse und Lucien, damals neun und fünf Jahre alt, wurden noch schlechter behandelt. Sie landeten in Bauernfamilien, um dort, wie damals üblich, gewissermaßen Sklavendienst zu verrichten. Erst als Chanel dreizehn war, wurden sie von den kleinen Höfen, auf denen sie gearbeitet hatten, weggeschafft, um Markthändler zu werden, wie ihr Vater.

Der Waisenhaus-Alltag war streng, abgeschieden, klösterlich und eintönig. Die Mädchen trugen schwarze Röcke und weiße Blusen und wurden an den Tagen, an denen sie sich in der Öffentlichkeit bewegten, pausenlos beaufsichtigt. An diesem trostlosen, einsamen Ort, an dem sie sechs Tage die Woche unterrichtet wurde und wo alles andere, von interessanterer Kleidung bis zur Romanlektüre, verboten war, blieb Chanel sechs Jahre lang; im wahrsten Sinne des Wortes in Gefangenschaft. Manchmal muss es der Halbwüchsigen so vorgekommen sein, als gäbe es kein Entrinnen. Aber sie lernte dort immerhin nähen. Mit achtzehn – dem Alter, in dem die Mädchen das Waisenhaus verließen – kam sie als Armenschülerin in eine Klosterschule in Moulins, einem Ort, in dem mehrere Regimenter stationiert waren. Und dort fand sie, gemeinsam mit ihrer Tante Adrienne, einer schönen jungen Frau, die nur ein Jahr älter war als sie, Arbeit als Näherin.

Chanel war mittlerweile ebenfalls eine junge Frau mit bemerkenswert hübschen Zügen. Um sich etwas dazuzuverdienen, sang sie in einem Kabarett. Zu dieser Zeit lernte sie Étienne Balsan kennen, einen ehemaligen Offizier der französischen Kavallerie, nunmehr Herrenreiter und Textilerbe. Mit dreiundzwanzig Jahren wurde sie zu seiner Geliebten – beziehungsweise zu seiner zweiten Geliebten. Balsan nämlich unterhielt eine bekannte Kokotte auf Royallieu, seinem Château in der Nähe von Compiègne, das berühmt war für seine Jagden. Chanel, die schon sehr früh pragmatisch dachte, akzeptierte diesen Status als Flucht aus ihrem bisherigen Leben. Mit seiner Hilfe wurde sie zu einer hervorragenden Reiterin, beobachtete, wie sich seine aristokratischen Freunde benahmen – und verliebte sich in einen von ihnen. Das war Boy Capel. Für ihn verließ sie Balsan nach drei Jahren, um schließlich in Capels vornehmes Pariser Apartment zu ziehen.