Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Universidad Veracruzana

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Sergio Galindo escribió —"poco a poco, día a día, con sordina", como escribiera Antón Chéjov en una carta a una escritora— algunos de los cuentos más hermosos de la literatura mexicana; entre ellos "Retrato de Anabella", que está incluido en este bello volumen prologado por Rodolfo Mendoza Rosendo. Se trata de una auténtica joya.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 597

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Juan Vicente Melo

Cuentos completos

Luis Arturo Ramos

Prólogo

Universidad Veracruzana

Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Rector

Juan Ortiz Escamilla

Secretario Académico

Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora

Secretaria de Desarrollo Institucional

Agustín del Moral Tejeda

Director Editorial

Maquetación y diseño de forros: Enriqueta del Rosario López Andrade

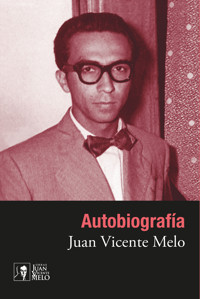

Fotografía de Juan Vicente Melo: Autor anónimo/cnl-inba

Primera edición: x de septiembre de 2023

D. R. © Universidad Veracruzana

Dirección Editorial

Nogueira núm. 7, Centro, CP 91000

Xalapa, Veracruz, México

Tels. 228 818 59 80; 818 13 88

[email protected]://www.uv.mx/editorial

ISBN (versión electrónica): 978-607-8858-XX-X

Cuidado de la edición: Nina Crangle

Producción de ePub: Aída Pozos Villanueva

La literatura a flor de piel

1. Juan Vicente Melo (Veracruz, Veracruz, 1932-1996). Cinco volúmenes de cuentos acopian el universo de narrativa breve que significa a este autor.1 Cuentista por vocación y sensibilidad, sus textos representan un esfuerzo arduo y empecinado, a juzgar por la distancia entre los años de aparición de sus libros.

La trayectoria de Melo en el mundo editorial supone una serie de saltos en el tiempo que va de 1956, fecha de publicación de su primer título, La noche alucinada, al volumen que cierra este compendio: Al aire libre, relatos reunidos tras la muerte del autor. Entre ambos, se abren más de seis décadas de actividades indistintas (medicina, función cultural, periodismo literario y etcéteras por el estilo) pespunteadas por las esporádicas apariciones de sus libros de cuentos que, sin embargo, aportan un hecho irrebatible: la fidelidad a temas y estilos característicos de sus faenas literarias. Vista desde tal perspectiva, su obra adquiere los visos de una bitácora de la tribulación por cuanto su lectura cronológica construye esa otra autobiografía develada en toda obra fincada en la entraña de su autor. Es su empecinamiento en nutrir su narrativa en estos términos lo que distingue a Melo de sus cómplices de generación. Y será esta terquedad de verse a sí mismo en el espejo del mundo y sus habitantes lo que termina por colocarlo en un lugar especial dentro de la literatura mexicana.

El hecho no es fortuito pero tampoco sencillo. Juan Vicente Melo pertenece a una generación de ruptura conocida como Generación de Medio Siglo, integrada, entre otros destacados artistas e intelectuales, por Juan García Ponce, José de la Colina, Tomás Segovia, Inés Arredondo, Huberto Batis, Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco y Sergio Pitol. Su segundo libro, Los muros enemigos (1962), compite por la atención del público con los textos seminales de sus compañeros de promoción. Todos citadinos, todos clasemedieros, todos de familias educadas y, por si fuera poco, viviendo y habitando ese México aterido por la Guerra Fría, amenazado por la bomba atómica y conmovido por el triunfo de la Revolución cubana; aunque todavía conviviendo con las rémoras de un caduco y anquilosado sistema político que, sin embargo, no dejaba de beneficiar a grandes núcleos de población.

Esta generación, también llamada de Los Cincuenta, vuelve la espalda a temas recurrentes y consagrados por un grupo de escritores (Revueltas, Rulfo, Yáñez, el joven Fuentes) empeñado en seguir urgando, cada miembro por su lado y mediante indistintas técnicas narrativas, en el cadáver fresco o putrefacto (según la distancia desde la que se le atisbe) de la Revolución mexicana; en explorar los intríngulis del “alma nacional”, en asumir una postura literariamente política, en reivindicar la voz del pueblo y en denunciar a sus expoliadores.

Por comunidad de intereses (deseo de modernidad); por interrelacionar disciplinas artísticas (cine, teatro, música, traducción); por el abordaje sistemático de géneros hasta ese entonces ajenos al mundo cultural (la crónica, el ensayo periodístico, la reseña); por año de nacimiento (principios de los treinta), por origen de clase (media o alta) y hasta por fecha de aparición de sus primeros libros (fines de los cincuenta, principios de los sesenta), la generación de Melo constituye en el horizonte cultural mexicano un grupo al que sus adversarios satanizarán, con mucho de razón aunque también de envidia, como La Maffia.

La de Melo es una promoción individualista, sin que esto signifique un reproche de mi parte. Sus intereses escriturales se orientan más a indagar el comportamiento cotidiano del Yo personal y sus orillas, que a urgar y/o especular en la conducta colectiva de los sectores marginados y sus antagonistas y explotadores históricos. Sus textos, con sonadas excepciones, retratan a una clase media emergente y un entorno citadino o provincial, que no provinciano, habitado por individuos conscientes de su condición peculiar. La certidumbre de esta singularidad, cercana al egotismo (tampoco es reproche), les concede una autonomía vital solo capaz de ser reflejada a través de historias novedosas, trasmitidas mediante estrategias narrativas, no necesariamente inéditas, pero sí propias y peculiares.

Los personajes de las obras de la Generación de Medio Sigloson también, como sus creadores, herederos del “milagro (económico) mexicano”. Muchos de ellos prefiguran esa conciencia individual, jamás individualista, que derivará después en conciencia ciudadana. Esta actitud en ciernes transparentada en muchos de los protagonistas de las obras de ficción, anticipa la realidad del México pre 68 y adelanta el espíritu de voluntades e intereses antes dispersos, que habrán de reunirse en torno a proyectos entonces considerados frívolos, triviales, irrealizables por carencia de base social y hasta prescindibles. Este reacomodo de ánimos fructificará a mediados de los setenta, para adquirir carta de naturalización ciudadana en la década siguiente, como lo sugiere la eclosión de causas tradicionalmente satanizadas y hoy rampantes, tales como los movimientos gay, feminista, ecológico; los derechos de las minorías (indígenas, minusválidos), de los animales, la libre expresión y la rendición de cuentas. Civilismo y democracia participativa, en pocas palabras.

2. La de Melo no es una obra sencilla ni de fácil acceso; sin embargo, resulta sumamente enriquecedora por cuanto supone una invitación a incursionar a profundidad en un universo pocas veces transitados por la literatura mexicana. Lo que a mi juicio aglutina la obra de Melo es la exposición del alma personal y única de todo individuo consciente de su humanidad. Y aunque resulte contradictorio a pesar de la certeza asumida por algunos de sus personajes respecto a la imposibilidad de compartir las experiencias vitales, el lector atestigua una ansiedad que hacemos nuestra gracias a ese irrestricto salvaconducto otorgado por la buena literatura y cuya vigencia nos permite transitar por territorios en apariencia ajenos o distantes porque, otra vez la paradoja pero también el descubrimiento, los compartimos de muchas maneras. (Ya) “no viviré la historia de los otros y dejaré de contarle a los otros lo que creo mi historia”, afirma el protagonista de “Abril es el mes más cruel”; quizás el cuento más empecinado en un tema recurrente en su obra: la conversión en el Otro.

Melo cuenta las vidas ajenas, las inventadas, como si fueran la propia. Y sobre este juego de suplantaciones, se levanta el eje en torno al cual gira mucho de su trabajo literario. Cualquier individuo, por el simple hecho de serlo, nos representa a todos en ese espacio íntimo, recóndito y a la vez ingente, que resulta la interioridad humana. (“Se me ocurre que yo soy él”, afirma otra vez el protagonista del cuento antes aludido en “el juego de cambiar de nombre”). La realidad deviene en rito, en carnaval de pronombres intercambiables: yo, tú, él, no son sino máscaras de una predestinada escenografía denominada existencia. Tal certidumbre permea la obra de Melo. Yo-soy-yo-y-hablo-de todos-porque-hablo-de-mí-mismo es una premisa vecina al dictum clásico que encuentra universalidad en la descripción de la aldea. “Y mi aldea”, al menos la de Melo, es su intimidad, sus obsesiones, el eterno retorno a los mismos temas y a los espacios claustrofóbicos aunque estén (con escasa frecuencia) preñados de paisaje. El universo de Melo es una aldea minúscula en dimensiones aunque potenciada por su capacidad de trascender el tiempo y el espacio. En ella caben el autor-real y sus obsesiones. Las veladas, y otras no tanto, referencias a su vida personal; el legado venturoso o trágico de sus ancestros, el imperio de sus experiencias más inmediatas y, especialmente, su fraseo, la sintaxis abigarrada y maniática que vertebra sus textos.

De los últimos a los primeros, Melo permanece fiel, insistentemente leal a un mismo estilo y aliento narrativos; ese que lo distingue de los demás hasta volverlo, me atrevo a decir, único en la narrativa nacional. Un fraseo obsesivo que jadea o se distiende en oraciones de clara raíz musical, efecto que varios estudiosos han recalcado como particularidad de su obra. Advierto en esa singular musicalidad de su prosa no armonías propiciatorias ni embelesos arrebatados, sino el acezante estertor de un complicado parto (Melo, además de médico, era melómano), el de su mundo interior, puesto a la vista del público mediante el instrumental que sabía manejar a cabalidad gracias a sus tres profesiones: la de médico, musicólogo y escritor. Y este último, el escritor, apela al bisturí y al fórceps más que a la agilidad de la pluma; al sinónimo reiterado para enriquecer la experiencia lectora, inmediatamente seguido, otra vez paradójicamente, por el correspondiente antónimo que, además de contrastar con los primeros, cumple la función de potenciar su semántica. Esta conciliación de (posibles) opuestos, trasluce la dialéctica impuesta por el complejo y contradictorio tejido de las emociones. Esas, las que Melo padecía a flor de piel.

Si cabe una analogía, me inclinaría a definir el oficio escritural de Melo como el de una araña que teje su tela alrededor del lector hasta cautivar su atención. Es la letanía que seduce y mesmeriza al escucha. No hay espacio para las puertas en su prosa; escasas posibilidades de interrumpir la lectura, párrafos extensos, usura de diálogo; abundancia de comas y paréntesis (otra forma de entrecomillado; más aún: me atrevo a proponer una estrategia para eviscerar la frase con una incisión adicional, quirúrgica, y con ello poner a la vista la entraña del sentimiento o la acción descrita); inexistencia del punto y coma, nulas o limitadas descripciones de paisaje, parquedad de imágenes. Lo que impera es un ritmo ansioso y por lo tanto subyugante que hipnotiza al lector y destaca el imperativo de transferir a la cadencia del lenguaje, la angustia interior del protagonista.

Melo comparte con Revueltas la capacidad de incursionar en las oscuridades físicas y metafóricas del cuerpo humano; vuelve suya la inclinación del duranguense a abigarrar su prosa con oraciones incidentales y sus famosísimas triadas adjetivales; pero también, y me interesa enfatizarlo, asume la proclividad de Revueltas de convertir la vida humana en una lacerante, a veces impía, ceremonia pagano-religiosa. A nadie resulta ajena la presencia del vocabulario judeo-cristiano en la obra revueltiana; el recurso también resulta evidente en la de Melo. Su cercanía con la obra del primero queda enfatizada con el uso y la repetición de una frase: “la palabra sagrada”, (respetadísimo cuento de José Revueltas): “... y repitió en voz baja la palabra sagrada”. Sotto voce, tal y como exigen las plegarias, que también resultan conjuro y preámbulo para la transformación. Y esta, la permuta en Otro, aparecerá como uno de los temas privilegiados en la obra de Melo.

Mas lo que en Revueltas es reclamo a los desafueros de un dios impío y desamorado, en el veracruzano adquiere funciones múltiples. La particular religiosidad de Melo implica el uso y repetición de la palabra a la manera de un acto litúrgico; de ahí su inclinación a ritualizar los actos cotidianos. Melo cree en la Biblia, en los textos sagrados, en el sacrificio expiatorio, en la enraizada y profunda sacralización del ser humano. Este deviene tal en la medida que consagra objetos, acciones y recuerdos; Melo aspira a convocarlos y someterlos mediante la palabra (letanía) sagrada. El Melo creyente (reiteradamente expresó su admiración por y afinidad con los escritores católicos franceses) asume la literatura como la forma más inmediata de alcanzar a Dios, ya sea mediante el acto creador o a través del sacrificio. Melo crea y cree porque inventa; el sacrificio corre a cargo de sus protagonistas. “El agua cae en otra fuente” (fechado en julio de 1965) puede leerse como un remedo, y por tanto revisión, de la pasión cristiana. El protagonista es y a la vez no es un Cristo. Un elegido. Uno entre tantos; Cristo falso por cuanto transgrede la versión evangélica; más auténtico por cuanto todos lo llevamos dentro y podemos sacarlo a flor de piel. El cuento insiste en una frase que conlleva una blasfema y subversiva certeza: “Mi reino es de este mundo” (el énfasis es mío). Y de tal certidumbre, tal vez, derive la persecución sufrida por este mesías protagónico.

Todos podemos ser Otro. La transmutación surge provocada por la repetición de esa palabra sagrada vuelta propiciatoria. El protagonista, ya nominado o anónimo, aspira a ser aquel otro que lo tienta y convoca. El tema del Otro aparece como oportunidad; pero también como estrategia para contradecir el destino impuesto por el bautismo. Esa arbitraria y temeraria decisión familiar practicada al principio de nuestra existencia cristiana, nos condiciona hasta la muerte: “Margarita se murió por llamarse Margarita, porque si se le hubiera ocurrido otro nombre a sus padres, Margarita no hubiera fallecido intempestivamente...” (“Albatros oxidados”, 1994.) Y otra vez en “Abril es el mes más cruel”: “Uno debería llevar su nombre por propia voluntad”, y así aprovechar la oportunidad que goza “ella, la que no tiene nombre porque no ha sido bautizada y por tanto responde a todos los nombres y a ninguno...”

Pero de todos modos Juan te llamas, le recordó a Juan Vicente uno de sus íntimos amigos (creo que otro Juan: Juan José Gurrola) y consciente o no de la herencia nominativa, Melo convirtió al bautismo en la certificación de una condena y esta, en sinónimo de la existencia.

En el universo de Melo el lenguaje y su particular (y sagrada) sintaxis, deviene metáfora de un estado de ánimo obsesivo y culpable (con razón o sin ella); mas también aparece como plegaria, no de agradecimiento, sino a manera de recurso confesional que aligera (jamás alivia) la culpa. La redención es imposible por cuanto el ser humano resulta un tránsfuga del Paraíso a pesar de que lo busquemos en el reino de este mundo. Y buscar la salvación o la felicidad en este mundo es una herejía que merece castigo.

La develación de una culpa a veces nunca precisada (absurda y mínima la mayoría de los casos), la transformación de la angustia en un jadeo ansioso, la descripción de la penitencia (varios cuentos podrían entenderse como un acto penitente) y el dolor inveterado por saberla infructuosa, impregnan la narrativa de Melo. Toda plegaria resulta un temporal atenuante. Toda confesión, y los cuentos de Melo adquieren tal característica, son meros paliativos. No existe panacea para aliviar el dolor de la existencia porque ha mucho tiempo fuimos expulsado del Paraíso, como afirma Melo en una entrevista: “... del Paraíso ya fue uno expulsado, porque tuvo la culpa, porque no la tuvo”.

3. Su cuentística podría leerse como un atisbo al Yo personal desde diferentes perspectivas fincadas en un remedo de cubismo testimonial. En muchos casos, el protagonista insiste en explorarse a sí mismo en la superficie de un espejo físico colocado frente a él, ya por iniciativa propia o por circunstancia propiciatoria. Gestos, muecas, tics nerviosos, aparecen prolijamente descritos por un personaje narrador consciente y obsesionado consigo mismo. En ocasiones el espejo es apenas un artificio propicio para la auscultación: el protagonista ve en el reflejo propio o ajeno al Otro que ya no es él o un Otro que reúne las posibilidades de ser él mismo.

El recurso del espejo (“Quisiera escribir un día acerca de ese enorme y horrible espejo”, dice uno de ellos. “Todo mundo puede mirarse en él”, afirma otro), no solo propicia el inquisitivo análisis de los gestos y los actos de los protagonistas, sino que abre la posibilidad de entenderlos y, al mismo tiempo, de darles sentido. Los actos cotidianos, por lo mismo recurrentes, ordenan y dan cohesión a la vida diaria al convertirla en una sola (a veces la misma) ceremonia ritual. Su terca celebración deviene escenario sobre el que se monta la historia única y eternamente representada que habitan y actúan todos los hombres.

Los argumentos de Melo resultan sencillos y permiten su resumen en pocas palabras: la huida, la espera, la búsqueda, la contemplación. Son cuentos sustentados en el desarrollo y construcción del protagonista. Melo prefiere las atmósferas opresivas y sofocantes de la interioridad de sus personajes, a las que operan “al aire libre”, como reza el título del apartado que cierra su producción literaria. Y cuando aparece el paisaje, este se restringe y asedia las orillas del protagonista para quedar convertido en parte de su interioridad. Lontananza, lejanía, horizonte son vocablos excluidos de la representación natural o urbana de Juan Vicente Melo.

Su repertorio anecdótico le permite acomodar la inmovilidad que atosiga a sus personajes (eternos vigilantes de sí mismos) en espacios cerrados y de esa manera someterlos a la compañía de sus obsesiones. Melo no vertebra en un orden causístico las acciones de sus textos; ninguna de ellas lleva necesariamente a otra porque están sujetas al arbitrio y capricho de los monólogos y pensamientos del protagonista. Y cuando describe acciones, opta por privilegiar el oído por encima de la mirada. Melo es cerebral, más que visual. Prefiere el peso de la palabra y el devenir interior de los acontecimientos a su descripción objetiva. No los expone a los ojos del lector; los propone, los explica a la manera de un ojo clínico interesado en la esencia de las cosas. En “Mayim” una mujer pasa y repasa los dedos por la superficie y el cable de un teléfono en tozuda ejecución de un obsesivo acto de limpieza. El empecinamiento femenino sobre el aparato (en otras ocasiones sobre objetos indistintos pero siempre vulgares), otorgan al hecho características de ritual sagrado cuyo sentido tiene tanto de absolución como de penitencia.

Melo se obstina en el afán de agotar todas las posibilidades de un argumento mínimo mediante un seguimiento recurrente orientado a despegar la más recóndita capa que oculta la esencia, la verdad más íntima de las acciones descritas. El suyo es un trabajo de disección más que de narración y ante tal empeño tiene que colocarse el lector de sus cuentos. Estos no siguen el curso de la flecha que va directamente al blanco (el consejo es de Cortázar); lo que impera es un relato que abandona el curso obligado por la anécdota para recalar en discursos cerebrales y, en ocasiones, derivar hacia digresiones que luego, por fortuna, retornan al cauce principal. Sus cuentos no son inacabados; por el contrario, un final siempre inminente y a veces esperado, destaca el propósito del autor de dejarlo siempre claro, mediante un trabajo de composición que amerita páginas de desarrollo. La de Melo es una morosidad premeditada, estratégica, mesmerizante.

4. Tómelo el lector como una advertencia. La obra de Juan Vicente Melo es una elegía interminable en honor y piedad del hombre. Su egotismo característico, que no egoísmo, pretende compartir y comunicar esa angustia que trasuda la prevalencia de un Yo consciente de serlo. Es un proyecto que aspira a comunicar esa visión trágica que advierte un vislumbre de expiación en la medida que culpa y angustia se confiesan.

Pocas obras tan apegadas a la biografía de un autor como esta que pretendo introducir. La angustia de los protagonistas gotea desde una certeza: Yo soy ese del que escribo. En la medida que Melo restringe su mundo narrativo para aproximarlo más a sí mismo, lo ensancha por cuanto su universo personal (igual al de todos los hombres), sintetiza, en esencia y potencia, el devenir humano. Melo escribe de sí mismo porque describe a alguien similar a sí mismo. Tal vez esa sea la condena del escritor auténtico: la imposibilidad de apartarse de sus creaturas. El atisbo a ese individuo que soy yo, repercute y en ocasiones refleja al Otro, ese que también transita un mundo inmediato y opresivo que otorga a quien lo transita visos de heroicidad. No estamos solos. No estoy solo “hipócrita lector, mi igual, hermano mío” (Baudelaire). El protagonista de sus cuentos es un héroe disminuido, otro Leopoldo Bloom extraviado en el laberinto de sus deseos y manías y cuyo angustioso discurrir lo inmoviliza en la espera, lo atormenta en la huida, lo encandila con el reencuentro, lo subyuga con la posibilidad de ser Otro y lo atormenta con la eterna contemplación de sí mismo: Yo soy ese del que escribo. Por eso su transitar deviene otra forma, quizá mediocre, de la epopeya; pero saga al fin: lucha imperiosa contra el enemigo siempre invicto que nos aqueja y asedia desde adentro.

La de Melo es una literatura a flor de piel (dermatólogo profesional, resultaba un experto en el estudio y tratamiento de la epidermis) que trasuda los apremios de la psique; la propia y, en esa medida, la de quienes comparten sus certidumbres. Una de ellas, a mi parecer la más angustiosa, la certeza de que, como afirma aquel émulo fraudulento del Cristo, “Mi reino es (y está) en este mundo” (el paréntesis es mío); el único mundo posible en la particular teología de Melo. Y quizás en esa (ingenua, infantil) creencia, estribe el verdadero pecado original para el que no existe redención y por el cual fuimos y somos expulsados cotidianamente del Paraíso.

Luis Arturo Ramos

La noche alucinada [1956]

Este libro no enseña, ni conforta, ni guía y la inquietud que esconde es solamente mía.

Enrique González Martínez, La palabra del viento

Carta a guisa de prólogo

Joven y querido amigo:

He leído sus cuentos. Para un libro, pienso yo que aún no están maduros. Aún no tiene usted herramienta. Pero tiene usted imaginación, sensibilidad… y un mundo dentro de su sangre y de su espíritu… un mundo poético… la cantera de donde sale todo. La herramienta se adquiere… y usted tiene veintitrés años. El cuento “¿Por qué lloras?” parece que va a cristalizar en un poema. Todo tiende en usted al poema, más que al cuento… El relato marcha turbio muchas veces –sombras y nieblas surrealistas– pero hay siempre y por todos los rincones una vibración mágica y permanente.

Está usted en un momento difícil, muy comprometido entre lo que es ya, oficialmente, su profesión y la llamada de su vocación. Es un conflicto que usted únicamente puede resolver. Yo solo le advierto que la Poesía no admite componendas y que considerarla como un hobby es ponerla a la altura de un deporte. O todo o nada. O es usted un poeta o es usted un médico. El problema es de usted. Personalísimo… Problema heroico siempre el de la vocación que es el de nuestro destino. Determinar bien aquello para lo que hemos nacido, para lo que se nos ha puesto aquí y aceptarlo sin engaños ni cobardías es lo que más le importa al hombre…

León Felipe

México, 20 de abril de 1956

La noche alucinada

El niño.- El abuelo no sabe ningún cuento. Me mira con sus ojitos descoloridos y sonríe meneando tristemente la cabeza. Y no entiendo por qué sonríe. Tal vez piensa que aún soy un niño que todavía cree en las hadas y todas esas tonterías. Pero no es cierto. El día de mi cumpleaños papá me regaló pantalones largos y en la escuela ya no dicen que soy un marica. Pero yo sé que todos los niños tienen un abuelo que les cuenta cuentos y el mío es el único que no sabe ninguno. Ahora me ha obligado a subir hasta la punta del árbol de Navidad para poner ahí una estrella. Y el abuelo se la queda viendo con una mirada que tampoco entiendo. No sé por qué son tan raras las gentes grandes: andan todo el tiempo hablando casi en secreto, se ríen de cada chiste que dicen, cierran la puerta cuando se quedan solos como si alguien los estuviera siempre espiando, y cuando llegan visitas, mamá me da una galleta, me trata como un bebito y luego me manda a dormir… Al abuelo es al que menos entiendo. En el fondo ni me importa que no sepa cuentos, pero si le pido uno es únicamente…

La noche.- (¿Quieres saber una historia? Podría contarte muchas. Dices que las hadas no existen, pero la verdad es que hay un mundo maravilloso que desconoces. Yo sé que ahora los niños crecen muy aprisa y se ríen cuando los viejos empiezan a contar cosas de sus tiempos y miran de manera extraña a las estrellas. Yo también soy vieja, más que el abuelo, más que todos los abuelos. Yo vi nacer a esta sucia pelota que da vueltas y vueltas, incansable. Sé muchas historias, pero no tengo a quién contarlas. Además ya nadie me entiende, parece como si hablara un idioma desconocido. ¿Quieres saber una historia? Ven, cierra los ojos. Escucha esa música que llega desde muy lejos. Es la canción de la amada que espera. Escucha, olvida el ruido de tu bicicleta, el motor del avión con que sueñas, las pistolas y los soldados. Olvídate de todo para que puedas escuchar bien. Es el canto de una sirena. Ven niño, cierra los ojos. El cuento es breve.)

El niño.-… es únicamente para que no piensen que soy malo con él. No hace falta que la nana diga que ya está muy viejito, yo me doy cuenta. Respira tan aprisa y le tiemblan tanto las manos… A veces se queda mirando sin ver nada, o al menos yo no veo nada, y entonces una lágrima le escurre por toda la cara. Claro que no creo en las hadas y sé que no son los reyes magos los que traen juguetes. Eso que se lo cuenten a otro. Pero me da lástima el abuelo. Y la nana dice que si le pido un cuento se pondrá contento, ya no se quedará mirando de esa manera y no sonreirá tan triste y acabaremos aprisa el árbol de Navidad para poner ahí muchos juguetes. Pero no sabe ninguno.

La noche.- (Fue una noche… bueno, yo no podría decirlo de otra manera. Nunca he aprendido a expresarme bien. Entonces era yo joven, muy joven, no tenía que andar toda encorvada para evitar la fatiga. Había poetas que me cantaban y novios que aspiraban mi perfume tomados de la mano. Nadie se atrevía a decir de mí esas cosas horribles que ahora piensan: que soy abstracta, un fenómeno natural y palabrotas por el estilo. Era una amiga, una confidente, en ocasiones hasta cómplice. Siempre andaba muy adornada y las estrellas daban saltitos y guiñaban los ojos, las coquetas. Pero eso se acabó… ¿Te aburro…? Perdona, soy una charlatana incorregible… El cuento empieza esa noche. Él estaba contando todos los puntos blancos que bailaban en el cielo. La playa era grande, llena de arena muy fina que se pegaba en el cuerpo; yo estaba azul, muy azul, de un azul que obligaba a meterse por los ojos dejando en el corazón algo que ni yo misma podía precisar. Ahora sé que era paz. Él contaba y contaba los puntitos blancos hasta que vio esa estrella, esa misma que ahora tiembla en sus manos… Sí, ya sé que es malo robar, pero era tan pequeña, tan bonita y tenía tanto frío… No fue difícil, porque esa estrella no era más que una lágrima que mojó de arena…)

El abuelo.- ¿Sueño…? ¿Acaso es la muerte…? ¿O tan solo deliro…? Pero me figuro que todo empieza de nuevo. Soy un niño que pregunta, como entonces, a la noche: “¿Escuchas?, alguien canta… no es la nana. Mi madre tampoco… Alguien canta y la canción dice: “Te quiero, te espero…”

La noche.- (La sirena era muy bonita y él la quería tanto… Fueron felices. No te puedo decir cómo empezó. Lo cierto es que esa noche, cuando la estrella ya estaba en sus manos, apareció así, muy quedito, sin hacer nada de ruido y se quedó mirándolo. De momento él no supo qué hacer, luego se metieron al mar y todos los árboles se llenaron de lucecitas anunciando que había nacido el amor. Sí, igual que ese que ahora llenas de faroles porque no preguntaban nada, porque se miraban a los ojos, porque no había ni ayer ni mañana, ¿entiendes? Y todas las noches la sirena cantaba y su canción decía: “Te quiero, te espero…”)

El abuelo.- Sí, otra vez escucho. Es triste la canción, habla del amor perdido.

La noche.- (Y así acaba el cuento, ¿ves que es breve…? Todo pasa, todo acaba, todo es casi como un suspiro. Es bonito, pero breve y triste. Y acaba porque un día la mató. Sí, ya sé que es malo matar. Eran felices y se querían mucho, tal vez por eso lo hizo. Pero todo muere. La sirena cantaba y esperaba… esperaba y cantaba… Un día él se puso pantalones largos, se rió de los gnomos y de las hadas, de los abuelos que contaban cuentos. No dejó más sus zapatos bajo la cama para esperar a los reyes magos. Murieron de un solo golpe la sirena, la niñez, la ilusión, el sueño. Desde ese día empezaron a decir que yo estaba loca. Pero no es cierto. Lo que veo no son visiones y escucho realmente esos ruidos ensordecedores. Todo empezó a desajustarse dentro de mí. Y la oscuridad reinó de nuevo, como antes de la Creación. Me vistieron con un vapor que llegaba de allá abajo, un humo espeso que olía a pólvora, a muerte. Las estrellas se quedaron como clavadas, tiesas, y ya secas se desprendían sin hacer ruido. Pero algo se podía ver y yo lo he visto. ¿Ves cómo no son figuraciones…? Era un enorme ejército de hormigas que corría sin descanso, aprisa, aprisa, aprisa, construyendo edificios que ansiaban tocar el cielo, y máquinas, muchas máquinas que chirriaban horriblemente. Ya no hablaban de paz, de amor, de sueños, ya no me hacían versos. En sus ojos saltones solo se veían retratadas la guerra y el fracaso, la muerte, la angustia y dinero, dinero, dinero… Empecé a sentir vértigos, a ponerme triste, a envejecer. Siempre he sido una hipersensible. Pero aunque digan que estoy loca, no es cierto. Todas las noches veo a las hormigas que chillan y se pelean por ser más ricas, más poderosas, más fuertes, más altas. Se murieron todas las estrellas. Se murieron las hadas, los faunos, los reyes magos; solo la sirena se obstina en permanecer inmortal y canta y espera… espera y canta… A mí me han dejado sola, horriblemente sola, negra y vieja, llorando, condenada a ver visiones, sin tener a nadie para contarle un cuento.)

El abuelo.- La canción habla del amor que espera. Y la voz es dulce, como la noche primera, como esta última. Vamos, decídete. Salta, sube, sube; dile que la quieres, llévale esta estrella. Vamos alma mía, un esfuerzo nada más, sube, sube…

La noche.- (Corre tú también, corre con tus pantalones cortos y los ojos ansiosos, tú, el único entre todas las hormigas que aún eres niño. Tú que aún tienes ilusiones y sueños y libros de cuentos, que no entiendes nada, que no sabes lo que es la vejez. Corre que ahora amanece muy pronto. No tengas miedo. Y yo seré joven otra vez y daré luz de luna, perfume de paz; ya no veré todas esas cosas horribles desde acá arriba y no dirán que estoy loca. Ve, para que tengas un cuento muy bello y muy largo que contar a un niño.)

El niño.- Se durmió el abuelo con la estrella en la mano. Ahora hay que bajar de puntitas para no hacer nada de ruido. Está con los ojos cerrados y me da mucho miedo, porque dicen que cuando los viejos cierran los ojos es que están muertos. Pero yo creo que soñaba…

El abuelo.- Allá voy, allá voy, espera solo un momento. Suenan las campanas, un coro entona una canción nunca antes oída. Salto, subo, subo. La noche es como una madre, como una esposa. Es tibia y protectora. Subo, subo entre nubes, más arriba que las nubes…

El niño.- Yo creo que soñaba, hablaba de una sirena…

La noche.- (Era del amor…)

El niño.- Hablaba de que se había robado una estrella…

La noche.- (De la ilusión, de la pureza…)

El niño.- Hablaba de la noche y de la muerte…

La noche.- (No, de la muerte no. Hablaba de la noche eternamente joven, de la vida…)

El niño.- Yo creo que está muerto. Hay que caminar de puntitas hasta el cuarto para no despertarlo. No encender la luz aunque me dé miedo la oscuridad. Contar hasta diez en voz alta y meterse en la cama con los ojos cerrados. La nana dice que a los niños malos se les aparece una bruja montada en una escoba eléctrica…

El abuelo.- ¿Has esperado mucho tiempo…? Ahora estaremos juntos para siempre… Perdona mi tardanza. Estaba ciego y sordo. Pero ahora soy otra vez un niño… Ven, vamos de la mano, sirena… Asciende, asciende hacia la luna, más arriba que la luna… Piérdete conmigo en la noche… Sube, sube, más arriba…

El niño.- Padre nuestro que estás en los cielos… uno, dos, tres… que me compren una locomotora… Llueve, dicen que cuando llueve es que la noche está triste, pero a mí no me gusta la noche. Las brujas salen de noche… cuatro… Padre nuestro que estás en los cielos, ya se me olvidó otra vez qué sigue… cinco… y que no me salga una bruja montada en una escoba eléctrica… seis… el abuelo está muerto muy solito, con los ojos cerrados… ¿por qué estará siempre triste…? Yo creo que descubrió que eran mentiras los cuentos que les dicen a los niños y él no sabe ninguno de verdad… siete, ocho, nueve… ah, y que no se le olvide a mi papá el avión interplanetario que me prometió… diez… Padre nuestro que estás en los cielos, amén…

La noche.- (Te he hablado de ese mundo maravilloso que desconoces. No te resistas, sígueme. Te voy a enseñar la verdad. No creas que estoy loca; ellos, los de abajo, sí que lo están. Se han olvidado de que existe un mañana y la vida la reducen a instantes. Te han envenenado, niño, con sus supersticiones y sus terrores, con sus enfermedades, con su sangre intoxicada con pastillas de dormir y para comer, tratando inútilmente de excitar sus cerebros embotados y sus cuerpos insensibles, enloquecidos por el temor de perder una guerra o un alfiler, buscando, buscando con sus pies torpes y los ojos miopes algo que solo encuentran después de muertos, cuando ya no les sirve de nada. Pero ya no puedo luchar más; estoy vieja y me han vencido…

¿No te ha gustado mi cuento? Quisiera contarte uno muy alegre, pero no puedo hablar más que de cosas tristes porque no soy feliz. Me han enseñado a no serlo. Y cuando hablo lo hago sin orden y no puedo explicarme bien. Tal vez por eso ahora nadie me entiende. Pero es que todo es tan confuso y hay tanta oscuridad… No quiero asustarte, pequeño. No es mi intención hacerte daño. Es cierto, lloro porque estoy triste. Pero duerme, déjame tan solo arrullarte con esa canción que no escucharás nunca. No es tuya la culpa. Duerme, yo te daré paz, te conservaré siempre niño entre mis brazos, y perdóname si te he asustado, pero es que no tenía a nadie a quién contarle un cuento.)

El niño se despierta sobresaltado y grita: “Manos arriba, te encontré, te voy a matar… pum… pum… pum…”

La noche sale huyendo por la ventana llorándose las manos.

Mi velorio

Desde la oscuridad de mi rincón seguía contemplando mudo y aburrido la escena… Hacía mucho calor y un olor desagradable empezaba a inundar al cuarto cerrado formando una mezcla repulsiva con la humedad, las margaritas y las gardenias, la cera derretida y el sudor que pegaba las camisetas blancas a las espaldas morenas. La tía Chona sacó disimuladamente su pequeño pañuelo perfumado y se tapó la nariz.

—¿Estás dormido, niño? –y la abuela corría inquieta, a saltitos, tronándose los dedos.

—¡Ay, Dios…! ¡Si parece que está muerto! –y con los ojos preñados de inútiles porqués, corrió y llamó desesperada a la vecina.

Y llegaron sombras negras que empezaron a llorar y a corear con voz monótona la plegaria insistente: “Ruega por él…” “Perdónalo, Señor…” “Ten piedad de su alma…”

Yo estaba aburrido (¿dónde diablos me escondieron los cigarros?) y paseaba los ojos vacíos fijándolos en cada gesto, en cada sonrisa, en el llanto fingido, en los que se van resbalando muy quedito por los rincones y se echan a la bolsa lo poco que nos quedaba. Y entre lo oscuro, como una cosa olvidada, miraba y miraba hasta que me fijé en el viejo espejo que derramaba al suelo su llovizna de polilla; y veía unos ojos que bailaban sin brillo y sin lágrimas, unas manos tiesas de dedos flacos y largos, una boca contraída, seca, un tórax inmóvil, una máscara amarilla, tan amarilla que ya no se adivinaban los agujeritos que dejaron los barros exprimidos. Ya no era más que eso. Y como en mi oscuro rincón nadie me hacía caso, lloré, lloré muy quedito para que no se dieran cuenta…

—¡Ay, vecina…! ¿qué voy a hacer…? No hay ni un quinto para enterrarlo…

—No se preocupe, abuela. Pediremos fiado, eso es lo de menos. Lo importante es que tenga usted resignación en este trance difícil y mucha fe en Dios…

—¡Ay, vecina…! Es que también me da mucho miedo quedarme aquí solita para el resto de mi vida. En una de esas se me aparece el pobre de Bautista…

—¡Abuela, por Dios…! Si quiere yo la acompañaré toditas las noches. A mí, las calacas me pelan los dientes…

Un incontenible impulso de que terminara toda la farsa de la ceremonia con su brillante catálogo de mentiras abominables, de burdas adulaciones, de la relación de la vida del difunto (historia celestial salpicada de cieno, pedazo de estrella barnizada con baba de perro), de expectación por el último chisme sobre la honra de una mujer o sobre la nueva amante del presidente municipal con la borrachera de chistes y cuentos procaces, me invadió hasta hacerme casi saltar del asiento y gritarles a todos y escupirles en la cara y sacarlos del cuarto a patadas. Quería abrir la puerta y dejar entrar el chorro de aire y luz que acabara con el olor negro del ambiente… Pero recordé que yo no era más que un muerto, un pobre muerto condenado a no tener derecho de alzar la mano y pedir permiso para dar su opinión sobre el color del traje con que iba a bajar a la tierra y suplicar que le cambiaran las manos que habían entrecruzado su vientre dándole un aire de huérfano desamparado.

—Póngale flores bonitas, que lo adornen mucho…

—Sí abuela, veré cuáles hay en el patio.

Todo había sido tan de repente, casi sin darme cuenta. Estaba aturdido, sí, aturdido. Era la sorpresa, la confusión, el no saber qué hacer ni lo que vendría más tarde, el temor de lo desconocido; luego, el lamento triste de los rezos, el retintín de las tazas de café para los que cabecean de sueño, el olor del ron para los eternos llorones que van una vez por semana a emborracharse a los velorios, esa interminable lista de palabras huecas que se han inventado para dar el pésame, la ceremonia de la vestidura y acomodo en la caja negra y fría, las flores, mi pobre perro que aullaba y arañaba la puerta tratando de entrar, el rumor lejano de las olas estrellándose contra el muro, el sacerdote, los gritos de viejas histéricas que nunca conocí… y esa máscara burlona y cruel que me mira impasible y me recuerda con sus ojos vacíos una vida miserable y artificial. Pero sobre ese mar de confusión persistía una sensación de paz, de respiración tranquila, de liberación y también de lástima para mis carnes que se descomponen más cada minuto, para mi rostro amarillo y frío, horror de ese olor que sale desde muy dentro de mí mismo y que al unirse con el de las flores, la cera derretida, el sudor que pega las camisetas blancas a las espaldas morenas, ocasionaba una vaga sensación de náusea a la pobre tía Chona, que se tapaba con su pañuelo perfumado la nariz.

—Lo siento tanto, señora… Ya descansó… Le acompaño en su sentimiento… Bautista era un gran hombre, merecía vivir…

—¿Y cómo fue…? ¿Y cómo fue…? ¡Qué susto para usted, tan de repente…!

—¡Ay, hijita, yo qué sé…! De seguro el trago, sí, el trago. Yo se lo venía diciendo, pero él, nada; tome y tome hasta embotarse… ¡Ay, hijita!, igualito que su padre, igualito que su abuelo… Yo se lo venía diciendo: “Bautista, estás malo”, y le prendía veladoras a la Virgen… El trago, hijita… y ella…

No hay flores en mi patio. Hace tiempo que los arriates están llenos de piedras, los troncos se retuercen de sed, no hay una sola hoja verde. Es inútil que busques, vecina. No encontrarás nada. En mi patio no hay flores.

Fue todo tan de repente… Llegué temprano a cenar, tenía hambre; luego me fui a dormir (antes escribiste un verso más a ella, tonto)… luego me fui a dormir (antes diste fin a la botella que guardabas bajo la cama para que no la viera la abuela)… luego me fui a dormir. Y ahora estoy sentado en este rincón contemplando aburrido mi velorio.

En el fondo sé que mi máscara me perdona lo aturdido que estoy pues comprende que es la primera vez que muero y que solo poco a poco me iré acostumbrando.

¿Dónde están los amigos…? ¿por qué no han venido…? Ya pronto amanecerá y me bajarán muy despacito hasta el fondo de la tierra y ya no me verán…

Solo están ellos, los otros. Los que gritaban que era un loco, un iluso, un fracasado. Solo ellos, que ahora disputan por pronunciar la oración fúnebre ante la fosa abierta, que planean levantarme un monumento, que susurran melosos al oído de mi abuela: “Era un genio, un iluminado, era de los escogidos, merecía vivir…” ¡Vivir…! ¿Dónde están los amigos…? ¡Ay, en mi jardín no hay ni una flor…!

—¿Qué fue eso, vecina?

Y un estruendo sacudió el silencio del cuarto. La vecina corrió a la cocina.

—¡Qué va a ser…! El condenado del compa Agripino que ya está trole… Ruega por él… ruega por él…

¡Hasta cuándo amanecerá…! ¡Ah, esta angustiosa espera…! El reloj marca insistente los latidos de todos los minutos. ¡Y estas sábanas que me atan y no me dejan mover…! Bien fuerte me han amarrado. No quieren que me escape. No quieren perderse el festín.

Me llamo Bautista y hasta ayer tenía treinta años. La mano asesina fue certera. Hace treinta años que puso el filoso puñal en mi pecho y día a día lo hundía cada vez más. Anoche llegó al corazón… Y los asesinos están aquí contemplando a su víctima; no abuela (pobre viejita arrugada y llorosa), no fue el trago, no fue la dulce niña que nunca me quiso y a la que mandaba mis versos de poeta fracasado y de hombre triste; fueron ellos, ¿los ves bien…? Aquí, junto a mí, están la envidia y la hipocresía, las cuerdas que me amarraron las manos, las manos que me taparon la boca; aquí está esa horrible indiferencia que no me dejó luchar; aquí está este cuarto sucio, cerrado, oscuro. Y todos bailan, abuela, ¿los ves bien?, bailan desnudos de cuerpo y de alma con la boca llena de espuma y los ojos brillantes de furia pidiéndole a la vida mi muerte.

¡Qué bien se oyen tus palabras, canalla! No le creas, abuela, no le creas. Las dice porque sabe que en mi jardín no hay flores y trae las suyas perfumadas con ese licor que cierra los párpados y embota los sentidos. Estará reventando de gusto. No le creas, las dice porque está seguro que estoy bien muerto… ¡Anda, trae ya los cohetes y la música…! ¡Prepara tu discurso fúnebre…! Ya no te temo, ¡soy de los inmortales, un poeta, un héroe…! Recuérdalo y estarás bien tranquilo: estoy muerto y no te estorbo… ¡Al fin soy ya alguien…!

—Bautista… ¡Bautista…!

Es ella, es ella. Reconozco su voz musical, sus pasos alados, su aire irreal, sus ojos tristes. Allá abajo, bañada de luz, está la dulce mentira a quien enviaba mis versos.

—No puedo salir… Estoy muerto y me están velando.

—No importa, ven. Baja un momento. Aquí hay aire y luz.

Y bajé. Ella entrelazó sus manos con las mías.

—Bautista, escúchame. Quiero que contemples el cielo y que mires mis ojos. Que plantes este árbol en tu patio, te dará más tarde sombra y flores; que mojes tus labios en esta agua que ha regado mis jardines. Quiero que camines conmigo y te convenzas que la vida no es solo un cuarto cerrado, una botella de ron y unos versos a un falso ideal. No, Bautista, no han sido ellos; tú cerraste la puerta. En tu patio no hay flores porque nunca sembraste nada. Tú has sido el ambiente hostil y la indiferencia que te rodea. Tú te ahogaste con la sangre que te bautizó al nacer. Yo estoy aquí; contémplame bien. Soy carne; huele el perfume de mis cabellos, vámonos al mar y bañémonos de cielo y espuma, muerde la fruta dulce, confúndete con la gente y el estruendo del día, baila conmigo muy apretado un danzón… Estás muerto porque quieres. No todo es miseria, vive la vida. Es buena; hay fe y felicidad, hay paz y dulzura, hay amistad, hay amor…

—No puedo, no puedo. ¿No ves que estoy realmente muerto? –y le mostraba mi máscara amarilla–. Allá arriba me están velando.

Pero ella no me hacía caso.

—Bautista, ¿has visto el amanecer? Ahora que amanezca abre la puerta y ve al mar. Estará rojo y tranquilo; habrá un poco de niebla pero verás la isla y acá la montaña, verás el cielo sin nubes, los árboles riendo de pájaros, la tierra mojada con gotitas de agua. Es la vida que nace, Bautista. Ahora que amanezca abre la puerta y pídela para ti. Es la vida, es el amor que nace. Te los regalan, lo único que cuesta es abrir la puerta y extender la mano.

—No puedo, no puedo, me están rezando…

Sin decirme nada, ella me dio unas tijeras y se sentó en el muro, frente al mar, a esperarme.

Yo al principio no sabía qué hacer. Luego subí corriendo la escalera y abrí la puerta con furia. Aire y luz entraron al cuarto cerrado. Mis ojos vacíos brillaban. Hubo murmullos de espanto.

—Escúchenme bien todos… ¡He decidido no morir…! ¡Vayan a otro entierro…! ¡Hoy no muero…! –y me abalancé sobre mi cadáver, que esperaba ansioso, y con las tijeras empecé a cortar las sábanas.

Pero todos aquellos que me rezaban, que lloraban mi muerte, que suspiraban por lo que haría si viviese algunos años más, que me llamaban iluminado, que planeaban levantarme un monumento, me agarraron de manos y pies, amarraron mi boca y tiraron las tijeras fuera de mi alcance.

—Por piedad déjenme… Ya les dije que busquen otro muerto… Les regalo el trago y el café… Vuelvan otro día… Ella me está esperando… Ya va a amanecer…

Pero todos a coro gritaban:

—No, no lo suelten, está muerto, muerto. Que se hunda, que se pudra…

Y llenos de rabia, desnudos de cuerpo y alma, jadeantes, poseídos por un demonio exaltado y exigente se pusieron a bailar y, como Salomé ante el Tetrarca, pedían, como la del otro Bautista, mi cabeza.

Me volvieron a vestir, cerraron fuertemente la caja y pasaron una cadena a la puerta. El cuarto volvió a quedar oscuro… En mi jardín no hay flores… Ella, con sus ojos tristes, sigue abajo esperando el amanecer frente al mar… Mi perro aúlla y rasca la puerta tratando de entrar… La abuela llora y se truena los dedos y repite su pregunta estúpida: “¿Por qué?, ¿por qué…? “Por la calle pasa un desvelado. Sus pasos trepidan en mis oídos. Se detiene frente a mi puerta –¡ábrela!–, se persigna; tropezando se va cantando con voz gangosa: “Ando volando baajoo…”

Y de nuevo la máscara a reflejar mis arrugas y mis manos tiesas que tratan de quitar la mordaza, de nuevo la inútil y resignada espera, de nuevo los cirios que proyectan sombras alucinantes en la pared, de nuevo los rezos insistentes y adormecedores: “Ruega por él…” “Ruega por él…” “Ruega por él…, de nuevo los llorones y los borrachos. Yo, que ya no tengo nada, para el que no queda un amanecer, me siento en mi rincón y acabo por convencerme que en este velorio no soy más que el muerto.

Los generales mueren en la cama

He terminado mi libro sobre la vida del general F…, lo he terminado y lo destruí de inmediato. No porque sea un libro malo, que no lo es a pesar de que a un intelectual le pareció muy refinado. Pero yo sé que ahora es ese el adjetivo que se emplea cuando una obra de arte resulta aburrida. Lo he destruido porque todo lo que contaba eran mentiras. Todo lo he inventado: su nacimiento casi a la intemperie, sus frases, su vida entera, sus actos más íntimos, su muerte. Sobre todo su muerte. Solo el nombre es verdadero. F… Y su retrato. Ese viejo retrato, de los buenos tiempos, que iba a aparecer en la portada. Pintaba en esas páginas que el fuego se va comiendo lentamente a un héroe tan real como inhumano. Y eso no era el general. Un tirano, grosero y vulgar. Un farsante, si se quiere. De acuerdo. Pero el general era un hombre. Un hombre con todos sus defectos y virtudes. Un hombre que tiene que morir, forzosamente, en la cama.

Vuelvo a mirar el retrato. Tal parece como si se burlara de mí. Ahí está con una mano que trata de ocultar inútilmente su gran barriga sebosa, aprisionada bajo el uniforme impecable, y con la otra retorciéndose los bigotes anchos y canosos; la pierna cruzada después de varias tentativas frustradas. Así está el verdadero general, el hombre que conocí, el que mascaba, nervioso, el puro eternamente apagado y mojado de saliva, el que se mortificaba contándose los lunarcitos negros y excrecentes que se multiplicaban por la piel áspera y ajada y daba un suspiro diciendo, casi para sí: “Estoy viejo”.

Cuando lo recuerdo de esa manera vuelvo a experimentar ese sentimiento de lástima tal y como entonces lo sentía. Pero por lo general entonces solo duraba unos minutos. Después su rostro se encendía, respiraba entrecortadamente mientras se le congestionaban todas las venas del cuello y le venía el inevitable acceso de tos. Se salía del cuarto escupiendo en el suelo y dando de gritos. Entonces volvía a odiarlo con toda mi alma.

Lo odiaba, es cierto. En mi libro hablaba de una devoción y un respeto inigualables. Pero no era tan sencillo. Era el miedo espantoso que le tenía, miedo y odio, por sus gritos y sus golpes y más que nada por todas las cosas que se empeñaba en contarme diariamente, como si gozara en mortificarme. Y ahora, al ver su retrato, me parece volver a escuchar sus temas favoritos: la revolución, los buenos tiempos, sus grandes triunfos, lo imbéciles que son ahora los militares, su mamacita. Y solo cuando se expresaba con diminutivos –mi mamacita, mi dinerito, mis hijitos, mi casita– con la voz ronca, el puro apagado, el pistolón siempre al cinto, el uniforme sin arrugas y lleno de medallas, experimentando algún placer voluptuoso que seguramente se producía con un continuo ir y venir de la lengua sobre el paladar, irguiéndose marcialmente pero sin poder disminuir el volumen del vientre, le perdía el miedo y me entraban unos terribles deseos de echarme a reír.

Lo conocí bien. Y por eso no me perdonaré nunca el haber contado tantas mentiras. Había entrado a su servicio por motivos que no vienen a cuento relatar aquí. Lo cierto es que era entonces muy joven y muy pobre. El general necesitaba un asistente y un amigo me recomendó con su ama de llaves.

Vivía retirado en una casa pequeña pero bastante cómoda y arreglada con cierto gusto, herencia de un pariente suyo muy dado a leer librotes y a coleccionar cuadros extravagantes. Poseía una biblioteca surtida en la que descubrí, más tarde, dos o tres volúmenes de franca tendencia antimilitarista, que como nunca se había molestado en echarles un vistazo se habían salvado de ser quemados.

No puedo calcular su edad. Cuando entré a servirlo se veía aún fuerte, luego engordó y envejeció con una rapidez asombrosa. Pero su gran ritual matutino no había sido abandonado. Todos los días lo llamaba a toque de diana –que había tenido que aprender a costa de grandes cinturonazos hasta que ya no desafiné ni para el oído más exigente–, entonces saltaba de la cama dando un brinco y aparecía, ridículo y grotesco, con su camisón blanco y la bacinica en la mano derecha. Yo tenía que dar un saludo muy enérgico, golpeando los tacones, tac, recoger el artefacto y decirle lentamente:

—Buenos días, mi general. Son las seis.

Se metía al baño, tardaba ahí una hora aproximadamente. No puedo afirmar con qué regularidad se bañaba, pero olía siempre a loción cara. Entonces se frotaba el enorme vientre y repetía complacido:

—El intestino funcionó hoy estupendamente. Hay que saber enseñar a las tripas, jovencito. No lo olvide. En el orden, y viviendo metódicamente, está el éxito.

Le ayudaba a ponerse el uniforme y las botas, limpiaba con esmero las medallas y las prendía en el pecho. Luego canturreaba algo y desayunaba. Volvía a limpiarse los dientes y se daba un nuevo baño con loción. Y volvía también la cantaleta:

—Hay que quitarse el olor a indio, jovencito. No lo olvide, el éxito consiste en no oler a indio.

La mañana terminaba en medio de órdenes absurdas, revisando sus fusiles, que siempre conservaba brillantes, y la lectura del periódico en voz alta, en el jardín, mientras desempaquetaba un nuevo puro.

Y a pesar de que digo que lo conocía bien, hubiera llegado a saber muy poco de su vida si él mismo, sin abandonar jamás ese tono pedante y las frases rebuscadas de costumbre, no me hubiera relatado sus más brillantes hazañas. Me sorprendía la confianza con que me distinguía. Y al principio me sentía halagado. Después llegué a la conclusión que platicaba conmigo porque no contaba con otro auditorio. Ahora, ¡ahora!, sé que me quería. Por ese tiempo gozaba de una modesta pensión otorgada por el Gobierno y que, unida a cierta cantidad que puntualmente le enviaban sus hijos, a los que nunca conocí, le permitía vivir con una comodidad descansada. Hablaba con desprecio de los encumbrados por la revolución alegando que estos no la habían hecho, quejándose continuamente del olvido en que lo abandonaban sin reconocer sus méritos, a él, un revolucionario de a deveras, que había saqueado este pueblo y este otro, que había robado a Fulanita, que había matado a don Mengano.

El ama de llaves se mostraba siempre muy reservada y le profesaba verdadero terror. Jamás me hubiera contado nada de su señor a pesar de que se jactaba de conocerlo íntimamente, pero sin añadir nada más. Los otros sirvientes y las pocas personas que lo visitaban permanecían más ignorantes que yo, pues no les era permitido acercársele demasiado; solo sabían que nunca iba a misa, que profería terribles herejías y que su juramento favorito en los buenos tiempos era: “Por Diosito santo que a ese me lo echo. Lo juro por mi mamacita que está en el cielo”.

En esos diarios paseos por el jardín me contó que estuvo casado con una mujer bonita, buena y muy callada. Murió joven y tuvo dos hijos. En ese tiempo la persecución religiosa estaba en auge y él, como furibundo anticlerical –con gran tristeza de la esposa que no pasaba, según expresión del general, de ser “cucarachita de iglesia”–, se fue a su estado natal, quemó varias iglesias, organizó verdaderas orgías en los viernes santos y se quebró a más de tres curitas. Para poder gozar de los favores del señor Gobernador, declaró nulas las actas de nacimiento de sus hijos, cambiándoles de nombre. Y como entonces era presa de momentos de sublime patriotismo, los rebautizó, con vino, claro, con los nombres de Cuauhtémoc, Cacama y de Masiosare, para venerar al Himno Nacional.

Confesaba que había querido mucho a su mujer, y en una ocasión lo había sorprendido mirando fijamente un viejo retrato de una joven de cierta belleza y distinción. Pero hay que apuntar que, a pesar del recuerdo fiel que conservaba, había sido amante de muchas mujeres, azote terrible de las “gatas” y que en una ocasión se vio envuelto en un escándalo con una célebre actriz. Nunca volvió a casarse. Los hijos residían en la capital, pero no habían hecho nada por seguir sus pasos.

Me contó cómo había entrado a la revolución. Simpatizaba con las ideas nuevas y figuraba como simple soldado de tropa cuando un día oyó hablar de C…, un verdadero porfirista, un ricacho influyente y poderoso, una basura de gente a la que había de eliminar a toda costa pues molestaba continuamente a los rebeldes. Al oír el nombre enrojeció y un sentimiento olvidado lo fulminó de nuevo trepándose hasta su cerebro. Ese hombre, muchos años atrás, cuando no eran más que niños, le había arrollado con su bicicleta. Entonces era pobre y no podía decir nada. Había que tragarse las lágrimas, el irresistible deseo de golpearle. El otro, alzado delante de él, era el señorito, el hijo del amo del platanar donde su padre trabajaba. Se limitó a mentarle la madre y jurar que se vengaría. Cuando oyó el nombre se ofreció, encaminándose con un pequeño grupo hasta la finca. Fueron días y días de caminata, pero no se sintió cansado. El odio tanto tiempo dormido renacía más intensamente a medida que se acercaba. Llegó al fin, derribó la puerta y ahí estaba el muy gallina, escondido entre sábanas y sillones, hasta debajo de las enaguas de su esposa. Lo sacó a la fuerza; de nada sirvieron las lágrimas de la mujer ni los gritos de los niños, en los que veía reflejada la imagen odiada. Lo llevó hasta el sitio en que lo atropelló y dijo:

—¿Te acuerdas de mí…? Soy F…, el hijo del mayordomo, al que tiraste al suelo con tu bicicleta, del que te reías, al que golpeabas. Juré entonces que te mataría y aquí me tienes. No tiembles, coyón, y acuérdate. Ya no eres el amo, ahora todos somos iguales. Lo juré y me lo repetía por las noches: “A este jijo de la tal, me lo troncho…”

Le hizo cavar una fosa mientras le golpeaba con todas sus fuerzas con la hebilla del cinturón, en la espalda. Todos reían, borrachos. El sol era abrasador pero el hombre no sudaba. El hoyo era más y más profundo. No le arrancó ni un grito, ni una palabra y eso enfureció más al general. Le dijo:

—A dormir, tatita Adiuu –y le sonó un balazo. Luego lo empujó adentro con un pie.

De ahí su carrera fue rápida. Le fueron confiados puestos de importancia, tomó muchos pueblos, se alababa su valentía y sangre fría; era admirado por todos por su puntería sin igual, por robarse a las mujeres más bonitas, por beber hasta dejar tumbados a sus compañeros. Un día lo nombraron general… No olió más a indio.

Luego todo acabó. Subieron los oportunistas, le dieron una pensión y se dedicó a engordar y a llenarse de verrugas.

¿Sonríes, viejo pícaro? Como puedes ver, no estoy diciendo más que la verdad. Estoy contando la vida de un general, de un gran general, de un hombre.

El día que comencé a odiarlo fue cuando me pegó por primera vez. ¿Ahora te ríes a carcajadas, viejo maldito? Pues sí, fue ese día. ¿Te acuerdas? Yo no sé exactamente si en esa ocasión anudé mal las cintas de tus botas o si fue cuando me negué a tocar la trompeta. Lo cierto es que me pegó. He dicho que era joven y pobre. Esto impidió que mi ardor natural se volcara en agresión hacia el pobre viejo gordo. Necesitaba dinero y el general pagaba bien por soportarlo. Yo ahorraba todo lo posible y tenía pensado escaparme cuando tuviera suficiente. A veces renegaba de la ocurrencia de mi amigo al enviarme a servir ahí como un verdadero esclavo, pero el viejo me permitía libre acceso a los libros y poco a poco fui adquiriendo una cultura regular. Leí de todo, sin orden y de prisa; desde luego devoré los gruesos volúmenes que hubieran sido condenados al fuego eterno. Aquello me producía gran placer y olvidaba de momento mi triste situación.

Contaba el general continuamente que moriría en un combate. Eso me hacía reír en silencio. Se imaginaba un fin heroico, realizando una hazaña inigualable, pasando a la historia como un mártir para ejemplo de todos los imbéciles e inútiles generales modernos. Hablaba con desdén de los militares que estiran la pata tranquilamente detrás de la línea de fuego, rezando un rosario, leyendo un libro o dando órdenes, y decía que con él habría una excepción porque desde luego era un auténtico soldado, un general a todísima madre. Tan entusiasmado estaba con su idea que en una ocasión ingenió una verdadera revolución llegando a asesinar al presidente de la República en persona. Se puso al habla con algunos amigos, compañeros de buena ley, encumbrados o perdidos en el olvido y la miseria. Pero ninguno respondió.

¿Recuerdas, viejo gritón…? ¿Por qué ahora pones esa cara triste…? ¿Por qué te cuentas los lunares grises de tu mano…? ¿Por qué ya no sonríes…? A un general se le debe tener respeto y miedo. Pero nunca lástima. Eso es el éxito en la vida, ¿recuerdas…?