Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Universidad Veracruzana

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

La obediencia nocturna (1969) apareció publicada por primera vez entre dos novelas igualmente señeras: "Farabeuf" (Elizondo:1965) y "El tañido de una flauta" (Pitol: 1972). Destaco en estas líneas las dos novelas cómplice, no porque compartan temática o un estilo común, sino por su carácter representativo de una generación que intentaba acercarse a la literatura desde la orilla opuesta a la tendencia dominante […] La obediencia nocturna aparece construida sobre la base de dos líneas argumentales: la infructuosa tentativa de alcanzar a Beatriz y el doloroso anhelo de hallar en el pasado el origen de una culpa posiblemente inexistente. El principal interlocutor del relato es el personaje que lo emite, mismo que accederá a la verdad de los hechos, luego de haber pronunciado su propia historia. Así pues, la novela puede leerse como un largo monólogo frente al espejo transmitido mediante una sintaxis que transparenta tanto el caos de la vida cotidiana, como la angustia interior del protagonista (Luis Arturo Ramos).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 312

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Juan Vicente Melo

La obediencia nocturna

Universidad Veracruzana

Martín Gerardo Aguilar Sánchez

Rector

Juan Ortiz Escamilla

Secretario Académico

Lizbeth Margarita Viveros Cancino

Secretaria de Administración y Finanzas

Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora

Secretaria de Desarrollo Institucional

Agustín del Moral Tejeda

Director Editorial

Primera edición: 10 de octubre de 2023

D. R. © Universidad Veracruzana

Dirección Editorial

Nogueira núm. 7, Centro, CP 91000

Xalapa, Veracruz, México

Tels. 228 818 59 80; 818 13 88

https://www.uv.mx/editorial

ISBN (ePub): 978-607-8923-39-7

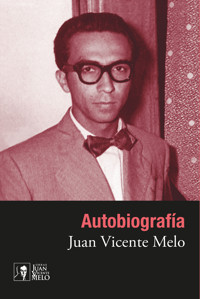

Fotografía de Juan Vicente Melo: Autor anónimo/cnl-inba

Maquetación y diseño de forros: Enriqueta del Rosario López Andrade

Cuidado de la edición: Nina Crangle

Producción de ePub: Aída Pozos Villanueva

A mi padre

A Huberto Batis

Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis

Me da lo mismo.

Eso me va a pasar un día. Más pronto o más tarde, de la misma manera o de otra, acaso más dolorosa. Poco importa. Después de todo es la mejor salida cuando uno está cansado y ya no puede alegrarse de nada, cuando se mira en el espejo y no se asusta de ver lo que ahí se refleja. Cuando se dice: al fin y al cabo da lo mismo una cosa o la otra. Es igual.

Eso dije entonces.

Pero hay tardes como esta en que, de pronto, miro por la ventana. Un vago, esperado impulso me obliga a olvidar lo que esté haciendo y me llama por la ventana. Pero no quiero engañarme, sería injusto: no hago nada, no quiero hacer nada. Está cerrado el libro de derecho romano, está una improbable carta pensada para alguien a quien no conozco, unas líneas que dicen: “¿sabe usted?, estoy liquidado y no me importa”, están las notas que me encargó el señor Villaranda, ese cuaderno del que tenía que descifrar palabras escritas en idiomas extranjeros, signos y símbolos. Pero hay tardes, como esta, en que me quedo viendo la calle –larga, estrecha, dividida y subdividida en callecitas pequeñas, como avergonzadas de no haber crecido, de no llegar a ningún lado, de encerrarse en sí mismas, de albergar a unas cuantas casas, a unas cuantas personas– la calle y las gentes que caminan, los automóviles que avanzan y se detienen intempestivamente, las casas, los árboles dedicados –ahora– a recuperar flores amarillas, rojas y moradas. Aquí está, a mi vista, la ciudad misma de siempre, la tarde interminable, la hora que indica el regreso a la casa, el indistinto fin de la jornada. Y la invariable pregunta: ¿Y ahora qué?

No, no da lo mismo. ¿Y ahora qué?

Otras tardes está la lluvia. La miro estrellándose en los cristales, corriendo en las márgenes de la acera. Furiosa, ni siquiera refrescante. O bien, cae la nubecita de polvo, el pequeño conglomerado de grumos que revolotean dispersos. Vuelvo a pensar que esta ciudad es fea e inhabitable, lo mismo cuando llueve que cuando hace buen tiempo. Pero, en verdad, no veo ni pienso: repito el nombre de Beatriz.

Eso dije: da lo mismo, ya no importa. Pero uno dice, a veces, esta clase de cosas. Y las dice porque sí, porque se le ocurren de pronto, porque se está cansado, porque se está aburrido, porque se está contaminando de una cierta vergüenza. Y lo que sucede es que no da lo mismo. Y lo que sucede es que Beatriz se fue, que todos se van, que yo tampoco voy a quedarme. Me da miedo, me duelen los labios, veo la calle y las gentes, trato –eso me digo ahora, después de encontrar en calle y gentes una compensación (¿a qué?)– de encontrar un sentido (sí, eso es más justo) a la calle y a las gentes.

No más: ya no quiero volver a decir que da lo mismo. Ni siquiera me divierte o consuela. Puedo morir pronto. Eso es todo lo que se me ocurre ahora.

Pero esto no sucede todos los días: solo cuando, repentinamente, alguien pronuncia dentro de mí su nombre. Cambia la luz, hay un ligero temblor en los objetos que me rodean, un mínimo trepidar del suelo. Dejo entonces de escuchar el ruido de los automóviles y la música que me llega por encima de los gritos y las risas de los niños que juegan (¿nunca se cansarán?) en el jardín, por encima de las conversaciones de las señoras que, a esta hora engañosa, se reúnen en la esquina para contarse sus pequeños, sus grandes problemas, con una maldad pasiva, a fin de deshacerse del aburrimiento del día. El aire está ya más ligero, más fresco. Camino. A veces, las distancias pueden parecer inmensas. Caminar hacia la ventana es como ir hasta el fin del mundo. No existen vista ni oído. Camino sin obstáculos. Un paso. Y otro. Pasos inciertos. Y otro más. Hasta la ventana (enmarcada con una enredadera que insiste en horadar el muro). Nada hay de terrible en todo esto. Simplemente, siento una gran tristeza y vuelvo a repetirme que Beatriz está muerta, que nunca voy a conocerla, que no soy responsable de lo que ha sucedido pero que, acaso (uno nunca sabe, al menos yo), si hubiera elegido, si hubiera comprendido que se trataba de elegir –a pesar de que todo estaba escrito de antemano y que yo era el ojo destinado para que la mirara siempre a fin de que jamás muriera, que yo era el oído y el tacto que inventaran continuamente su voz y la suavidad de su piel, que yo era el insomnio que alargara indefinidamente su soñarla, el gusto por la paciente espera, el acecho– ella, Beatriz, la que no da lo mismo que se haya muerto porque es la única Beatriz y no las otras, estaría ahora sonriendo como nunca la vi, caminando y bailando como nunca caminó o bailó a mi lado, vestida con un traje que pudo haberme gustado.

El cerillo me ha quemado los dedos.

Me inclino y ahí está la calle. Levanto la cabeza y ahí está el cielo. Frente a mí: techos, antenas de televisión, desiguales alturas. No media distancia entre arriba y abajo, entre azoteas y gentes. Se me ocurre que llorar me tranquilizaría.

Pero el cerillo me ha quemado los dedos.

Fumo porque no tengo nada que hacer. Y sigo viendo. Y termino por convencerme –otra vez– que nada de lo que se me ofrece para ser visto me pertenece. Ni siquiera la posibilidad de reducir la muerte de Beatriz a un “no me importa, después de todo ¿qué?”

No tengo la culpa, pero no puedo dejar de estar triste. Se oculta el sol y una señora le cuenta a otra algo que, como se lo ha dicho ya veinte veces, le resulta (a ambas) indiferente, falto de sentido. El cielo está casi negro (siempre creí que en la ciudad en que nací la oscuridad se hacía en pleno día: tanto era el sol. Aquí no hay crepúsculos y la negrura se debe a la noche). ¿Tienes frío? Eso acabo de preguntarme, como si hablara con otra persona. ¿Tienes frío?

No, porque es verano.

Enrique dijo: “Me miró de una manera extraña, fijando los ojos en el balcón. Apagó el cigarro. Se atrevió a sonreír. Sí, fue una osadía. Nunca se me hubiera ocurrido que se puede sonreír cuando se piensa en hacer eso. Apagó el cigarro otra vez y creo que dijo No quiero alarmarte, lo dijo con esa su voz que pudiste haber escuchado. Su mirada me traspasaba. Yo no existía. Ella miraba la ventana y estaba terriblemente sola. Al fin, total y felizmente sola, libre de persecuciones. Viva, única en el mundo, dueña de todo. Creo que le hubiera gustado encender otro cigarro, que necesitaba aplazar el acto echando una ligera columna de humo por la nariz. Pero no lo hizo. Se limitó a seguir sonriendo. Me alegré que guardara silencio porque no tenía nada que decirle, porque no sé qué se puede decir cuando alguien ha determinado que llegó el tiempo de morir por voluntad propia. Al principio no entendí lo que decía. Pero lo repitió dos, tres, cuatro veces No se puede vivir. Eso dijo y sentí vergüenza de creer lo contrario y estar vivo. Porque no se puede vivir. Vergüenza de estar ahí, frente a ella, Beatriz, la que no pronunció tu nombre, mientras su mirada me traspasaba, mientras sonreía. Se levantó, volvió a decirme No quiero alarmarte, no temas, todo está en orden, no habrá problemas para nadie, se acostó en el sofá y se quedó muerta, sonriendo. Cerré la puerta –casi estoy seguro– y corrí a avisar a sus padres. La muerte me da miedo. Creo que Beatriz debe haber sentido frío porque la ventana estaba abierta.” Eso dijo Enrique.

Da lo mismo. Tarde o temprano, tú o yo, igual para todos. De pronto, un día cualquiera, uno se da cuenta que no se puede vivir. Uno está acostumbrado a no hacer nada, a no esperar nada, a sentirse –simplemente– cansado y decide quedarse muerto en el sofá. Te lloran un momento y se acabó el asunto. A lo mejor duele, pero ya está. Un dolor terriblemente agradable, tal vez. Y ya está. Invariablemente, se acaba por olvidar. Y es lo único que vale la pena.

No me causa gracia ver cómo cae el cigarro hasta la calle. Para un cigarro, tres pisos no son nada y está acostumbrado a caer de la misma manera, siguiendo la ley de la gravedad. Hacia abajo, hasta el suelo, sin permitirse la oportunidad de dar una vuelta, una graciosa pirueta, atreverse en ese momento a burlarse de los demás y de sí mismo, estrellarse, romperse. Cae simplemente y en el suelo se queda, todavía encendido, hasta que alguien, sin darse cuenta, lo aplasta (un zapato sucio, seguramente). El cigarro no se enteró que rozó una hoja, que pudo haber estropeado un vestido, que perforaba invisibles grumos de polvo. Tirar un cigarro por la ventana es algo serio, da lástima. Además, se queda uno sin nada entre los dedos, nada que apretar, nada que llevar a los labios.

El cielo casi negro y la señora contando algo. Ahí está: voluminosa, con su vestido de rayas, gesticulando, doliéndole el brazo por el peso de un paquete de provisiones. Ladra un perro y la otra señora dice que sí, humm, que qué señora que ya se me hace tarde, que qué barbaridad, que qué horrible, que qué razón tiene usted, que qué humm, que qué cosas se ven ahora, que qué señora que no me dejó contarle lo que me pasó y me dijo y me hizo a mí a mí a mí, mientras los niños juegan y gritan y ya no tienen ganas de gritar ni de jugar, mientras el cielo se pone negro y asoma una luna ridícula. Hasta la mínima estrella tiene algo digno de lástima a esta hora y en esta ciudad. Veo y me siento mal. Pienso que besar a Beatriz hubiera sido como hundirme en un pantano. Estoy seguro de que no se lo hubiera dicho a Enrique, a nadie. Sin embargo, creo que me hubiera avergonzado de haber sentido vergüenza de guardar el secreto.

Primero me apoyo en el cristal y así permanezco –en completa inmovilidad, la mejilla contra el vidrio– hasta que un ardor me obliga a abrir la ventana. No veo, no oigo, no respiro. No sé cuánto tiempo transcurre. De pronto, los niños están corriendo y jugando en el jardín y esa alegría me parece una burla, un desafío. (Eso que llaman jardín es un pequeño terreno rectangular sembrado de escombros, de basura, de hierbas marchitas, de un pasto agónico. Está presidido por los restos de una especie de submarino oxidado. Los niños escriben en él palabras obscenas.) Más allá, los árboles están llenos de flores y su color es escandalosamente vivo, como si así se vengaran de pertenecer a un reino destinado a servir de adorno de calles, de ser utilizado para cercas, techos y pisos, de asiento de nido de pájaros. Empieza un tumulto enorme dentro del pecho, un golpetear que me ahoga. Acabo de gritar: ese gruñido es un grito. No puedo creer –me resisto a aceptarlo– que sea esa mi voz. Cierro la ventana, de golpe, como si hubiera faltado al orden exigido por la luna, los árboles, las señoras, los niños, la muerte de Beatriz, como si hubiera cometido un pecado. Me oculto en un rincón. Lloro.

En el rincón hasta que compruebo que es de noche, que ya no hay posibilidad de error, que no existe sol que se atreva a engañarme desapareciendo momentáneamente. Nada está vivo. Todo, en cambio, definitivamente oscuro y sordo. Tal vez tenga una nueva oportunidad para pensar en ella, recordar su rostro, inventar sus labios. Y a fuerza de mirarla, de repetir el deseo de tenerla entre mis brazos, acabaré –estoy seguro– por estar con ella, por obligarla a dejar el sitio en que ahora se encuentra y a venir aquí, hasta mi cuarto, hasta mi cama donde la espero inmóvil, como si yo también estuviera muerto.

Respiro profundamente hasta que me duelen los pulmones. Así, quiero borrar el olor de allá afuera y tratar de imaginar el perfume del cuerpo de Beatriz. Pero la estancia huele a polvo, a humedad, a cigarro. Retiro mi mano bruscamente: al tratar de levantarme he tocado las raíces de la enredadera que ha horadado la pared. Tropiezo con los libros y las revistas que están dispersos en el suelo (desde hace varios días trato de poner orden, revisar papeles, romper muchas cartas en las que digo palabras que no tienen sentido. Lo he intentado simplemente por hacer algo. Antes, los libros estaban perfectamente colocados y catalogados. Vuelvo a comprobar que hace mucho tiempo que no leo nada, que no estudio. Me da miedo acercarme al cuaderno de notas que me envió el señor Villaranda y del que tenía que descifrar palabras escritas en idiomas extranjeros, signos y símbolos).

Ahora me estoy mirando en el espejo. Sonrío. Ese ya no soy yo, ni el otro que hubiera querido ser. Hace dos días que no me afeito. Hoy tampoco me he bañado. Me miro echar una larga columna de humo por la nariz y aplasto el cigarro en el suelo, sembrado de colillas. Tomo apresuradamente un vaso de ron y respiro más tranquilo. Me sirvo otro. Ya desapareció el golpetear dentro del pecho, no me tiemblan las manos. Un poco más. No queda nada en la botella. Creo que estoy borracho porque me he lanzado un guiño de complicidad y sonrío estúpidamente. Creo que estoy borracho porque, por un momento, me siento tranquilo. Ya no me importa verme en el espejo. Ahora, ya no está mi imagen.

Me deslizo entre las sábanas, froto mi cuerpo desnudo contra la tela blanca y suave. Me doy cuenta que aún estoy vivo y contengo la respiración. No quiero sentir, de nuevo, el olor de este cuarto, el olor sucio de mi cuerpo. Así, hacia adelante, hacia adentro. Respirar sin abrir la boca, apretándome las aletas de la nariz con unos dedos que ya no tiemblan. Pero empiezo a toser, a sentir una terrible urgencia de tomar otro vaso de ron (pero ya no queda nada en la botella. Pero puedo salir al bar que tiene que estar abierto porque aún debe ser hora permitida para servir licores. Pero no quiero moverme. Hacia adelante, hacia adentro. Así debe haberse muerto Beatriz. No puedo estar vivo). Este silencio me asusta. No hay nadie en el cuarto, cerca de mí. Me levanto, vuelvo a comprobar que la botella de ron está vacía, busco entre las otras, acumuladas en la cocina: nada. Enciendo una colilla, coloco el reloj despertador entre la ropa que dejé sobre una silla: no soporto ese pequeño ruido, rítmico. Vuelvo a la cama y espero. No hay nada que pueda parecer agradable, digno de ser pensado en este momento para soñarlo. Estoy cansado –no: estoy borracho– pero eso, a veces, da un poco de satisfacción. No me atrevo a pronunciar el nombre de Beatriz en voz alta: solo pienso en la quemadura, en el ardor en el dedo, en la llama del cerillo pegada a mi piel, en el ámpula que empieza a crecer. En la oscuridad adivino la fotografía en la que aparecen mis padres y mis hermanos. Sé que me están mirando con esas sus caras que tuvieron que ser sonrientes para tan único y grandioso momento. Adivino el radio descompuesto, los libros polvorientos y desordenados, el clóset, la puerta entreabierta. Y de pronto, me pongo otra vez a temblar y a repetirme que esto no puede seguir así, que tengo que hacer algo, que debo salvarme. Tienes que salvarte, que hacer algo. Eso dicen los que se dicen mis amigos.

¿Hacer qué? Mis padres y mis hermanos me observan, sonrientes, en la fotografía. Nunca debí dejarlos. Tengo miedo: Padre nuestro que estás en los cielos. Da lo mismo, a la mierda todo. Pero tengo miedo: Santificado sea tu nombre. Un día le dije a Enrique que no creía en Dios. No es cierto, no es cierto. Quiero estar en esa fotografía, sentado en una silla, al lado de otras sillas y de mis padres y mis hermanos. Quiero bañarme, afeitarme, lavarme los dientes, arreglar mis libros, leer, estudiar, volver a la escuela. Aquí estoy solo, temblando de miedo, mientras afuera todo está en orden y en su sitio. Quiero levantarme, salir. Tomar otro ron. Caminar sin rumbo fijo y tomar otro otro ron hasta quedarme dormido. Un día compraré cortinas para que no me despierte el sol, en el amanecer. Odio amanecer, me asusta. Pero también me da miedo la noche. Beatriz, Beatriz. Quiero ser honorable. Me río. Lo que quiero es otro ron. A la mierda con eso de la honorabilidad. Tengo miedo.

Suena la hora en un reloj lejano, pero no puedo contar el número de las campanadas. No puedo recordar mi sueño (¿o acaso he estado soñando?). Afuera, un ruido. Me sobresalto y escucho atentamente, temblando. Tal vez llueve. Acabo de decirme que esto ya ha sucedido antes y que no será la última vez que Beatriz muera.

No son las palabras lo que importa. Tampoco las acciones. Uno dice “buenos días”, “cómo estás”, “da lo mismo”, “te quiero”, “perdóname” y, después de todo, no significa nada. Uno hace tal o cual cosa y eso resulta, al fin y al cabo, como decir “no sé lo que hago”. Por principio de cuentas, los otros interpretan palabras y acciones a su manera, como quieren o pueden entenderlas. Lo que importa, al fin y al cabo, son las consecuencias. Está la realidad y uno tiene obligación de calificar lo que ha dicho o lo que ha hecho. Obligación de aceptar, de asumir, de no engañarse. Lo que importa son las sorpresas que uno se lleva, después.

Cuando Enrique subió corriendo las escaleras y golpeó la puerta yo estaba atrás, listo para abrir, porque sabía que aquella tarde iba a llegar. Pude haberlo esperado en la calle, evitar que corriera, que me dijera eso. “Ya lo sé, cállate, es mejor que te calles. Estaba seguro que iba a matarse. Es todo. Lo mismo te sucedió cuando fue tu turno. Le pasó también a Marcos.” Eso debí decirle aquella tarde, hace casi un año, cuando por primera vez pronunció el nombre de Beatriz (y era como si nadie lo hubiera dicho antes, como si se acabara de inventar, como si ese nombre no produjera vergüenza de ser tan común y corriente). Entonces adiviné que ese simple sonido traería como resultado la otra tarde, la que ella decidió morirse porque, simplemente, no podía estar viva. Lo sabía, pero de todas maneras permanecí prolongando el momento, tratando de convencerme de que las cosas pueden ser diferentes, como uno las desea. Abrí y él estaba, todavía sofocado, en cierto modo satisfecho y tranquilo, sabiendo lo que hacía, tal vez ignorando que, como yo sabía todo, él era fuerte, valiente, limpio.

Lo escuché. Tomé ron. Otro más. Enrique se recostó en el sillón y dijo, sencillamente, que Beatriz había muerto porque le era imposible estar viva. No lloró. Eso estuvo bien porque últimamente llora con facilidad, con la misma frecuencia con que sufre sus terribles dolores. Solo añadió que sentía vergüenza y vagamente comprendí lo que quería decirme. Luego permaneció en silencio, tan callado como si estuviera dormido, tan dormido que no me atreví a sacudirlo por los hombros, a hablarle, a decirle tontamente “no es posible, no es justo, no es cierto”, a exigirle explicaciones, a gritarle “¿y yo qué?, ¿y yo qué?, ¿qué va pasar conmigo ahora?” Contó todo, otra vez. De nuevo nos quedamos callados, ya no solo él sino que yo también, fumando hasta que me doliera la garganta y los labios, bebiendo ron hasta que vi que el rostro de Enrique se desdoblaba, hasta que me descubrí diciéndome en voz baja que eso ya había sucedido antes o que estaba pasando mañana, que las cosas no eran así sino al revés: yo era el que estaba recostado en el sillón y Enrique el que se lamentaba que no era justo que Beatriz estuviera muerta y me decía: “¿Qué va a pasar conmigo ahora?” No sé si lo invento pero me atrevo a suponer que dijo “Para morir de esa manera hay que pagar un precio muy alto”, y por tercera vez escuché cómo Beatriz se acostaba en un sofá y se quedaba muerta, mientras el frío entraba por la ventana. No, no pudo sentir frío porque era verano.

No me acuerdo de nada más. Solo que, de pronto, no sé por qué, Enrique dijo: “Se acabó. El juego ha terminado” y abrió rápidamente la puerta. Recordé, angustiado, a Adriana, mi hermana menor. Enrique se fue por ese verdadero jardín bajo la lluvia que es esta calle larga y estrecha, no conseguí cerrar la puerta con doble llave porque me apoyé en la pared sabiendo que iba a caerme. Pude haberle dicho: “De todos modos, gracias”, porque esa muerte era también para él un final, el término de una hermosa historia. Acaso Enrique sabía que de todas maneras daba lo mismo, y que estábamos él y yo y que eso valía la pena. Todo eso y muchas cosas más que no acierto a explicarme. Pero lo dejé ir, corrí hacia la ventana y lo vi caminar, por la calle, bajo la lluvia, empequeñecido en su impermeable negro, un poco ridículo.

Se fue, tal vez cansado, resuelto a hacer su vida más sencilla. Se fue por esa calle mojada mientras yo miraba el reloj y me parecía imposible que yo viviera en las seis de la tarde. Me quedé asomado a la ventana, incapaz de tocar los muebles, las fotografías, los cuadros, porque ya no eran míos y pronto pertenecerán a otro. Creo que llamaron a la puerta. Pero pudo ser el ruido que viene continuamente del departamento en el que a cada instante utilizan el excusado. Pero esto no tiene importancia: Enrique se había ido caminando bajo la lluvia, con su impermeable negro. No le pedí explicaciones, no le exigí la verdad. Uno no puede morirse así, de repente. Decir: No puedo vivir y desaparecer. Ahora pienso de otra manera: tarde o temprano igual para todos. Eso me va a suceder a mí también, igual o de otra forma. Esa tarde me estuve repitiendo que la tragedia consiste precisamente en eso: desaparecer. Hoy, esta tarde, me digo, trato de convencerme, que lo único importante es que los demás acaban por olvidarse de uno y que el resto no vale la pena.

No recuerdo mi sueño. Ni siquiera si he estado soñando. Estoy aquí, con la fotografía de Beatriz entre las manos, rozando mis labios, resistiendo el golpetear del corazón, hablando solo, temblando de miedo, convencido ya de que es inútil buscar más ron porque todas las botellas están vacías. No, no se acabó, este juego no ha terminado. Sonrío, ya más tranquilo. Este desaparecer de pronto y para siempre es solo el principio de esta historia.

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison

Me asustan los principios porque uno no sabe dónde y cuándo empieza algo que va a pasar, que exige un final. Me asustan desde el día que comprendí que es mejor no hablar porque el hacerlo trae consecuencias, las más de las veces desagradables. Creo que el verdadero comienzo de esta historia es la muerte de Beatriz, pero también el día en que tomé un autobús y me convertí en estudiante universitario, inscrito en una Facultad que pudo haber sido otra cualquiera, dejando atrás mi infancia, un tiempo, una ciudad, un rostro que ya nunca serán míos. Eso lo sé ahora, apenas. Aquel día todo consistió en subirme en un autobús y no darme cuenta que había roto con algo que no puede durar toda la vida. O tal vez, el principio es la muerte de mi madre, la llegada de aquel tío que sustituyó a mi padre que consiguió desaparecer sin dejar rastro.

Quiero ver mi infancia, la manera de caminar o reconocer la cara que entonces tenía. Tengo que concentrarme más. Aquí estoy: un autobús arranca y la ciudad se queda atrás. Ahora me repito que el principio es Adriana, mi hermana menor, la que se convirtió en mujer, la que se puso un vestido largo para ir a su primer baile, la que se cortó su sedoso cabello. Una Adriana que ya no era compañera, el objeto de mis juegos. No puedo precisar el instante en que ella dejó de ser la que debió haber sido siempre y adquirió el rostro de un muerto, un disfraz con el que va a ser identificada. Debe haber dicho algo tan pequeño que ni siquiera mereció la atención de ella o de nosotros. Pero no sé por qué insisto en mentirme. Adriana puede ser el principio de esta historia y no lo es porque dijo –no quiero admitir que en ese momento ella me odiaba; no quiero aceptarlo, eso no, tengo que decirme que no– dijo simplemente: “Se acabó. El juego ha terminado.”

Aquí está: entrando en el mar, saltando entre las olas, haciéndome señas para que la alcance a mayores profundidades. Aquí está: camina por el jardín, con pasos lentos, el vestido azul ligeramente levantado, sosteniendo la corona de flores que se tambalea un poco, llamándome para que la rescate de infames beduinos que la secuestraron, haciéndola la víctima de un encantamiento que yo solo podía romper con mi espada después de enfrentarme a animales salvajes, a gigantes cabalgando en dragones y provistos de armas recién inventadas cuyo poder resultaba incalculable. Ahora la sigo por el jardín poblado de murmullos, iluminado por una luna amarillenta. Mis pies rompen ramas muertas, aplastan la hierba que crece en desorden. Me abro paso entre plantas venenosas cuyas flores se ofrecen para devorarme. La princesa encantada, Adriana, mi hermana que fue objeto de mi amor, espera que llegue hasta el lugar en que descansa, sonriente, una mano colocada en el sitio en que su corazón desfallece emitiendo mínimas muestras de vida. La noche cae sobre el jardín. A lo lejos, nos llaman nuestros padres, gritan nuestros nombres mientras los otros hermanos se aplican por convertirse en futuras y muy honorables muestras de la decencia que rige nuestro ilustre apellido, aprendiendo las reglas del juego para ser representantes del orden y las buenas costumbres. (O posiblemente están dormidos: nunca sueñan, nunca juegan; ni siquiera se preocupan, se inquietan por lo que hagamos Adriana y yo en el jardín.) Me veo: soy el héroe, el príncipe que ha recorrido países extranjeros, lugares adversos llenos de plantas venenosas, mi espada desgarrando la cabeza de gigantes, reluciendo al chocar con la luz del sol, larga y brillante. Y al fin, llegó: es de noche y Adriana descansa al borde de un estanque, los ojos apenas entreabiertos, la respiración casi imperceptible, la mano derecha adornada de joyas, la mano que resbala –arriba, abajo– por el pecho. Me persiguen los guerreros sudorosos que han equivocado el camino. Nada me perturba: ni los murmullos nocturnos, ni los alaridos de los animales, ni las palabras extranjeras que gritan, a lo lejos, airados, los gigantes. Un caballo relincha; un dragón envenena las plantas carnívoras. El fuego que sale de su boca incendió unas ramas. Luego, sigue el silencio absoluto, perfecto. Adriana abre los ojos y los fija en mi espada. Ya a su lado me da una de sus manos, acaricia mi espada, murmura Otra vez me has salvado, y se levanta. Camina lentamente; la sigo. ¿Qué soñabas, Adriana? No responde enseguida. Vuelve a tomar mi mano y sonríe. “Soñaba conmigo y soñaba que estaba soñando. Eso me da miedo porque ya iba a amanecer, ya iba a despertar. Pero llegaste, me dijiste Aquí estoy, te he salvado otra vez y me alegré porque ya no soñaba que estaba soñando conmigo sino que iba a amanecer. Me asustan los amaneceres. Llegaste, vi tu espada y te dije como las otras noches todas: Gracias. Nos lavamos las manos en la fuente, nos miramos en las aguas que casi no se mueven, nos reconocimos. Adriana, Aurora, me dijiste. Me gusta que me llames Aurora, como la bella durmiente, porque cuando dices ese nombre ya no me asusta el amanecer. Además, ese nombre me gusta, así debieron haberme bautizado. Pero me llamo Adriana para toda la vida y eso ya no tiene remedio. ¿Sabes lo que me propusieron los beduinos al obligarme a beber el filtro, a comer la manzana? Que soñara que yo era Blanca Nieves. Pero no quise porque tendría que esperarte un tiempo más largo, mucho más largo. Les mentí diciéndoles Así será, como ustedes dispongan, son los amos. Y empecé a soñar conmigo.”

Ya no veo nada. Todo es un hoy imperioso que oculta y deforma el pasado. Lo que Adriana soñaba al borde del estanque puede estar sucediendo en este momento o mañana. Pero ya, nunca, ayer.

Enciendo un cerillo y veo la llama, cómo pasa del azul al rojo. La acerco a mis dedos y ahí la retengo extrañamente luminosa. (El fuego de la boca del dragón, el fuego en que se consumió Beatriz.) Grito por la alegría que me produce ese dolor intolerable, por saber que, acaso, comparto la misma suerte de Beatriz y de las plantas venenosas.

Cuando se acaba la llama, dejo que el agua caiga por el dedo, por toda la mano. Permito entonces que me invada el frío bajo la apariencia de la quemadura. Íntimamente conozco el eterno recomenzar de todas las cosas. Encuentro palabras que antes ignoraba. Comprendo lo que quiere decir “Se acabó. El juego ha terminado”. Solo necesito hablar con Enrique, mañana. Mirarlo a los ojos y exigirle que me explique sin necesidad de preguntarle nada.

Sin embargo, en este momento, en esta noche que no se acaba, lo único que me preocupa es que me arde el dedo. No tengo deseos de 1evantarme y encender la lámpara con la mano sana. No ha corrido el agua fría entre mis dedos. He pensado en el agua de la fuente, es todo. Simplemente, me da miedo haberme quemado un dedo porque eso puede ser peligroso. Trato de encontrar –más que nada para no temblar de miedo– una explicación a este acto sin sentido y me repito que lo hice porque así compartía la suerte de Beatriz, sintiendo el fuego convertido en llama como debió haberlo sentido ella, que lo hice para ser fiel a mí mismo. Pero eso no es cierto, no tiene importancia, porque se trata de una frase que ni siquiera comprendo cabalmente: “Para ser fiel a mí mismo.” Lo hice porque sí. Y eso no vale la pena. No puede uno confiar en sí mismo cuando está solo. No sé lo que hago. Quiero dormir. Quiero soñar con Beatriz y con Adriana.

Con Adriana. ¿Sabes? Todo tiempo es presente. Te estoy viendo en el malecón, frente a los muelles, a mi lado, arrojando piedras al agua, mirando las blancas enormes embarcaciones. ¿A qué país corresponde esa bandera? Y tú, Adriana, olvidabas que había conseguido deshacer el maleficio y murmurabas: Quiero irme de aquí, en uno de esos barcos. Quiero irme, irme. Y yo te preguntaba qué país elegirías y respondías: Uno que no exista. Te estoy viendo en el malecón, frente al mar y recuerdo el agua de la fuente en que soñabas, hechizada. Me decías: El agua está muerta, como yo; únicamente se refleja en mí como yo en ella. Ese es el único poder que me queda. Cuando me lavo la cara, el agua está caliente, huele mal. En cambio me gusta el mar porque el agua está fresca, viva. No sé cómo explicártelo pero puedo soñar también –si quiero, si lo deseo– que el agua muerta es el sueño que quiero soñar, únicamente ese quedarme vacía.

Adriana: te estoy viendo mirar el agua del puerto. Ríes fascinada y permaneces viéndola como yo te miraba en aquel estanque que favorecía tu sueño hechizado. Y del malecón corríamos al jardín para inventar otros juegos más peligrosos, obligándote a representar distintos personajes. Caías, irremediablemente, hermana, a mis pies, deseando entonces que te llamara por todos los nombres menos por el tuyo, el que en realidad te gustaba y correspondía. Esa selva que fue nuestro jardín se cambió por lugares más secretos en los que aprendimos a escribir los nombres que hubiéramos deseado tener, con los que debimos ser bautizados. (Hoy te llamas Azucena, Margarita, Rosa. No me gustan los nombres de flores. ¿Por qué escribiste hoy Rolando? ¿No te gusta?, Adriana. No, Adriana no: Aurora. Bueno, Aurora. No, Aurora no: Adriana, siempre Adriana. Y tú… –Y escribías el mío, lentamente, deletreándolo, repitiéndolo con los labios, observándolo después, comprobando que había quedado correctamente escrito.) Y, al día siguiente, de la selva regresábamos al mar, al agua y tú expirabas ahí, dormida en tu locura.

La casa. ¿Recuerdas, Adriana, la casa? Nuestras habitaciones no tenían secretos hasta que llegó el perro tigre. Como en la de nuestros hermanos (¿qué será de ellos, ahora?), todo estaba en orden y en su sitio. Aprendiste a mirar con cariño a las muñecas cómoda y convenientemente vestidas que ocupaban tu cama durante el día y que escondías por la noche, antes de bajar al jardín, en un clóset lleno de vestidos. La mía y la de nuestros hermanos siempre estuvieron limpias y eran frescas, agradables, las paredes decoradas con retratos de artistas, los armarios y los roperos cuidadosamente ordenados. Pero las de ellos no nos interesaron nunca. En cambio era un acontecimiento (¿recuerdas?) abrir la puerta del cuarto de mamá. Sentíamos un golpetear dentro del pecho maravillándonos con cada uno de los objetos. La cama con aquel tul suave que descendía por las noches y que, durante el día, amarraban con lazos dorados. Pasábamos las manos por el tocador de mármol, apenas si nos atrevíamos a rozar el cofrecillo de las joyas, la hilera de frascos de perfumes, los botes de cremas. Abríamos los cajones del ropero, con el corazón sobresaltado, y tú extendías los encajes y descubrías un abanico. A mí me hubiera gustado entrar en la habitación de mi padre porque sabía que ahí guardaba escopetas y pistolas. Pero eso estaba rigurosamente prohibido. No sé por qué, cuando salías del cuarto de mamá, te arrodillabas frente al crucifijo y te persignabas. “Es como si estuviera en una iglesia”, me explicabas. Pero nunca comprendí por qué hacías eso.

¿Te acuerdas del gran comedor, de esos armarios que contenían aquellos manteles de encaje, cubiertos de plata, copas de un cristal que al golpearlas levemente producían un ruidito, como música? ¿Y de la sala con el piano cubierto por aquel mantón? ¿De mi madre tocando el piano, de ti tocando el piano? ¿Te acuerdas de la terraza que daba al mar? ¿Te acuerdas de nosotros, durante el día, estudiando, esperando la noche, mientras mamá tocaba el piano o cosía? No me acuerdo de mis hermanos. No quiero acordarme de esa casa. No quiero acordarme del día que tomaron la foto y yo me escondí porque supe que papá tenía una amante. Niño, ven, te digo que vengas, tienes que ponerte aquí, al lado de tu padre. Y yo estaba escondido en mi cuarto, llorando. Adriana: todos ustedes me están mirando ahora desde esa fotografía. Se ven sonrientes, orgullosos. Yo no estoy ahí. No quise colocarme al lado de mi padre. Hubiera querido decirte la razón. Pero no lo hice. No quiero acordarme de nada de eso. No quiero volver a verme escondido en mi cuarto, llorando, negándome a que me retrataran. Quiero estar con ustedes. Quiero estar con ustedes. Nunca debí haberlos dejado. Basta de mentiras, basta de sentimentalismos. Esa casa se convirtió en un infierno, esa ciudad en una cárcel, nuestra selva en un lugar en el que podía entrar cualquiera. Retratarme hubiera sido una traición. (¿Qué estoy diciendo?)

Prefiero recordar las noches y el jardín hasta llegar a aquella noche en que encontré escrito, por ti, un nombre que no podía ser el mío. Habías crecido. Cortaste tu largo, sedoso, perfumado cabello y lo bañaste con raros ungüentos. Sustituiste tu hermoso vestido azul por un traje estrecho que apenas te permitía caminar. “Tengo novio”, dijiste y me explicaste que el jardín te había expulsado, que ya no eras digna de él. “Trata de ser comprensivo”, añadiste, besándome en una mejilla. “Tengo derecho a hacerlo”, creo que dijiste, mientras te miraba extrañado. Creo que eso dijiste. Creo que ese fue el gesto ridículo que acompañó tus frases.

Quiero pensar que así comienza esta historia. ¿Dónde estás ahora, Adriana, hermana? En una fotografía, sonriente, con una mueca imbécil. Llevo mucho tiempo esperándote, Adriana. Ya no te veo. La última vez que hablamos, tu voz era otra y distinto tu rostro. No tienes nada que ver conmigo. Estás borrada. Nada me pertenece de ti. Supe que te habías casado con un idiota viejo y rico, que durante el día preparas la comida y que por las noches te paseas por los corredores de tu casa cargando a un niño que da alaridos. Podría recordar otras cosas que pasaron entre nosotros. Invéntalo ahora. Decías que veías una nube que figuraba un elefante. Mentira. Decías que veías un barco, una improbable embarcación con una bandera extraña porque pertenecía a ese país inexistente al que querías irte. Mentira. Te fuiste a vivir a una casa horrible, al lado de un marido viejo y estúpido, a dedicarte a cocinar y a cargar niños llorones. Quisiera vernos juntos, en el malecón, en ese jardín que fue selva peligrosa habitada por fieras y gigantes furiosos. Todo tiempo es presente y pienso en el horror, en la locura de Adriana, mi hermana.