Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Universidad Veracruzana

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Evocación de un pasado remoto, entrelazamiento de voces y de recuerdos, fantasmas que frecuentan los pasillos de las viejas casas porteñas, amores frustrados, secretos inconfesables de familia, todo como si de una gran partitura se tratara. Ritmo y melodía de un lenguaje en deuda con la vocación musical del autor. Esta novela es el punto final de una obra lúdica y alucinada que desde siempre fue un misterio para el público y un reto para la crítica.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 123

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Juan Vicente Melo

La rueca de Onfalia

Guillermo Villar

Presentación

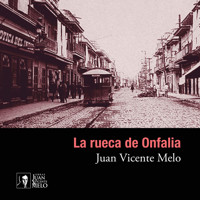

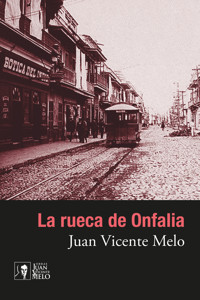

Fotografía de portada: Avenida de la Independencia, Veracruz, Ver., ca. 1908

© Núm. de inventario 355719, Col. Culhuacán, sc-inah-sinafo-fn

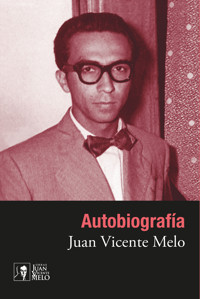

Fotografía de Juan Vicente Melo: Autor anónimo/cnl-inba

Primera edición: 10 de octubre de 2023

D. R. © Universidad Veracruzana

Dirección Editorial

Nogueira núm. 7, Centro, CP 91000

Xalapa, Veracruz, México

Tels. 228 818 59 80; 818 13 88

https://www.uv.mx/editorial

ISBN (ePub): 978-607-8923-41-0

Diseño de forros: Enriqueta del Rosario López Andrade

Cuidado de la edición: Nina Crangle

Producción de ePub: Aída Pozos Villanueva

Agradecimientos

Los editores agradecen ampliamente la generosa colaboración de Jorge Brash y Guillermo Villar, así como los nobles oficios de Ana María Jaramillo, sin los que esta obra permanecería inédita.

Recuerdos de Juan Vicente Melo

Conocí a Juan Vicente Melo un día de 1975 en las viejas oficinas de la editorial de la Universidad Veracruzana. Por ese entonces Juan Vicente era ya muy delgado, lo que le hacía más angulosa la cara, dejaba ver cierta calvicie y aparentaba más edad de la que tenía. Su imagen toda daba un aspecto de terrible fragilidad. De inmediato empezamos a charlar de lo que serían nuestros temas de siempre: libros, escritores, cine, música y otra vez libros. Habría que agregar, acaso, los chismes que, a decir verdad, no nos disgustaban.

A partir de ese encuentro, empezamos a frecuentarnos cada vez más hasta que, durante años, terminamos viéndonos casi todos los días. Al principio, y sin proponérnoslo siquiera, nos dimos a la tarea de recorrer todos los bares del centro de Xalapa y otros más, hasta que hicimos de uno, llamado El Barón Rojo, nuestro cuartel general. El Barón Rojo era un sitio acogedor, a pesar de su pretendida elegancia y modernidad y en él, a medida que nos fuimos haciendo asiduos, gozamos de crédito, excelente trato y el privilegio de que el conjunto musical interpretara nuestras canciones favoritas, lo que en alguna medida satisfacía nuestras fantasías de hombres de mundo. En ese lugar, que ahora recuerdo con nostalgia, Juan Vicente fumó todos los cigarros Del Prado de que fue capaz; con cierto aire de descuido, pero con ejemplar esmero, agotó vasito tras vasito de ron o gin and tonic, según se presentara el clima. Ahí también, a medida que el trato se convirtió en afecto, me fue contando historias de su vida. Como si se tratara de algún personaje de sus cuentos, Juan Vicente regresaba obsesivamente a escenas de su infancia, de su juventud y, sobre todo, de su estancia en el D. F. durante los años sesenta, contando una y otra vez las mismas historias. Siempre las mismas y siempre diferentes.

De aquellos años guardo muchos recuerdos: me detengo particularmente en tres fotografías, las tres de su infancia. En una aparece Juan Vicente impecablemente vestido de blanco; de los oídos le cae al pecho un estetoscopio, seguramente el mismo que le regaló su abuelo al nacer. A su derecha, sobre lo que se supone es la mesa del quirófano, reposa un muñeco apenas cubierto por una sabanita blanca. En otra, aparece de pie junto a un piano como si estuviera a punto de sentarse a tocar una obra que en su caso bien podría ser de Chopin, Bach, Mozart o Bartok. La tercera es la imagen de un chinito tímidamente sonriente sosteniendo en sus hombros un palanquín con dos faroles.

Vistas a la distancia de tantos años, las tres fotografías me sorprenden por lo que tuvieron de premonitorias. En ellas parece estar cifrado el destino de Juan Vicente: ahí aparecen ya el médico, el melómano y el fabulador.

A partir de los relatos tantas veces oídos, puedo imaginar ahora a Juan Vicente niño deambulando por la casa paterna, urdiendo las historias que por las noches habría de contarle a su nana, quien sorprendida preguntaba: “¿Quién te cuenta todo eso?” O también, sentado al piano tratando de dominar los métodos de Beyer, Hanon o Bürgmuler, para después interpretar impecablemente un pequeño preludio de Bach, el Minuetto de Paderewski o las Mariposas de Grieg.

Muchos años después, Juan Vicente seguiría recordando la emoción con la que esperaba la novela semanal cinematográfica para recortar las figuras de las estrellas de la época; figuras que cobraban vida en las representaciones que él organizaba en el teatro de títeres que su madre le había regalado. Recordaba también, con la nostalgia de los expulsados del paraíso, el don que le permitía adivinar la línea y el número de los viejos tranvías de Veracruz con solo escuchar el ruido que hacían antes de dar vuelta a la esquina de su casa.

Entretenido en explorar su mundo, Juan Vicente hizo a un lado los juegos infantiles más comunes. Resultaba curioso, por ejemplo, que habiendo transcurrido su infancia en un Veracruz que hervía de entusiasmo por el béisbol, ni siquiera hubiera oído hablar de Lázaro Salazar ni de Martín Dihigo ni de Ángel Castro ni de ninguno de lo héroes beisboleros. Fue a partir de entonces, quizá, cuando empezó a desarrollarse en él esa terrible inutilidad para todo lo práctico que bien ejemplifica esta nota dirigida a una de sus sobrinas: “Ali de mi vida, de mi dulce compañía, un favor que a todos beneficia: ¿serías tan amable de ponerle la cinta nueva a la máquina de escribir? Yo –te lo juro– no sé hacerlo y terminaría botándola por la ventana como la Hellman. Dejo la cinta nueva sobre la terrible mas necesaria máquina, pon la vieja en la basura. Mil gracias.”

De aquel Juan Vicente siempre me sorprendió la declaración de una fe religiosa infantil que rayaba en el misticismo. En su relato autobiográfico, publicado por Empresas Editoriales, declara: “Por ese tiempo, también, tuve otro secreto: el de las revelaciones sobrenaturales; el de saberme habitado por Dios. En lugar de ir a jugar, paseaba por el pequeño jardín, hablando solo, hablando con Dios. Erigí, en mi cuarto, un pequeño altar en el que celebraba un ritual inventado por mí. Perdí la fe cuando murió mi madre, porque yo esperaba (puesto que creía en ellos) un milagro.”

Hasta la fecha sigo admirando la amorosa lealtad que siempre le tuvo a su madre; también, su absoluta convicción de que el mundo del arte es el único realmente habitable, y el descubrimiento precoz de un sentimiento de abandono y de soledad que lo acompañaría siempre y que, andando el tiempo, lo llevaría a expresar: “La vida, mi querido comodoro, no es nada divertida: es horrenda.”

En septiembre de 1960, haciendo acopio de valor, Juan Vicente habló con su padre para comunicarle su decisión de abandonar definitivamente el ejercicio de la medicina. Imagino una entrevista complicada, que tornó más áspera una relación de por sí difícil. A los ojos de su padre, no solo echaba por la borda eso que comúnmente llaman un futuro promisorio, que en su caso lo era. Estaba, además, traicionando una tradición familiar en la que figuraban bisabuelo, abuelo y padre médicos. Sin asomo de culpa, al doctor Melo le fue imposible entender que su hijo, a quien aterraba la sola mención de la sangre, la enfermedad, el dolor y la muerte, había estudiado para médico precisamente por lealtad a esa tradición y no por vocación. Menos aún hubiera entendido si le hubieran dicho que toda esa situación se debía al dominio de fuerzas atávicas sobre el destino de Juan Vicente por el simple, pero misterioso hecho, de haber nacido el primero de marzo de 1932, bajo el signo de piscis.

Tras tomar esa decisión que cambiaría diametralmente el rumbo de su vida, Juan Vicente se fue a vivir a la Ciudad de México. Su estancia en aquella ciudad se prolongó por nueve años, lapso en el que vivió en una suerte de vértigo los que fueron, seguramente, los años más importantes de su vida. Entre otras actividades, colaboró en la edición de la Revista de la Universidad, la Revista Mexicana de Literatura y dirigió la Casa del Lago de una manera tan extraordinaria, que hasta ahora es mención obligada para quienes se refieren a la intensa vida cultural que se desarrolló en México durante los años sesenta. Fue entonces cuando publicó la parte fundamental de su obra: Los muros enemigos, en 1962; Fin de semana, en 1964; su libro autobiográfico, en 1966, y en 1969 La obediencia nocturna, esa novela de belleza suprema, para usar las palabras de García Ponce.

Durante aquellos años, Juan Vicente rompió las ataduras, otorgándose el extraño beneficio de una libertad plena. La intensidad de lo vivido dejó en él una huella de tal manera honda que no es arriesgado decir que una vez terminada la aventura solo vivió para recordarla.

Como el personaje narrador de “La hora inmóvil”, parecía haberse propuesto que todos conocieran lo sucedido en aquellos años vertiginosos: sus primeros días en el D. F., en los que recibió el apoyo de José Emilio Pacheco; la forma en que conoció a Juan García Ponce en Ciudad Universitaria; las estrepitosas autocelebraciones de los Juanes –García Ponce, Gurrola y él–; la vez que su amadísima Inés Arredondo le cerrara el paso a su departamento en el Edificio Condesa, al tiempo que rencorosa le decía: “El agua y el aceite no se juntan.” Contar todo eso y mucho más que en él, distraído de suyo, hacía más admirable la vivacidad de la memoria, resultando conmovedor el gran cariño que hasta sus últimos días guardó a Juan García Ponce, Inés Arredondo y José de la Colina, por citar solo sus afectos más entrañables.

En 1975, después de pasar seis años en Veracruz en donde dirigió el Museo de la Ciudad, Juan Vicente llegó a Xalapa para hacerse cargo del Departamento Editorial de la Universidad Veracruzana, escribir además hermosas notas para los programas de los conciertos de la Sinfónica de Xalapa y organizar un ciclo de conferencias gracias al cual muchos de los mejores escritores mexicanos vinieron a esta ciudad a leer su obra. El ciclo, de seguro irrepetible, llevaba el machadeano nombre de Palabra Viva en el Tiempo.

Gracias a Juan Vicente, a la calidez de su amistad, pude conocer y tratar de cerca a narradores a quienes admiraba desde hacía tiempo. Así, entre algunos de esos escritores y yo fructificó una hermosa amistad, como en el caso de Inés Arredondo.

Al hablar de su estancia en Xalapa y Veracruz hay que reconocer que quizá por aburrimiento, o por huir de una soledad que a veces lo asfixiaba, Juan Vicente fue dejando, con cierta complicidad, que su persona se convirtiera en un jolgorio, presencia obligada en conferencias, presentaciones, recitales, ceremonias de graduación, etc. Muchas, muchísimas personas se acercaban a él atraídas más bien por el personaje que por el artista. Una noche, recuerdo, lo encontré en El Barón Rojo tomando con un supuesto periodista que no cesaba de adularlo. Sin embargo, esas alabanzas exageradas parecían falsas, sonaban huecas. Tratando de calarlo, le propuse: si vamos a platicar de literatura, por qué no hablamos también de otros libros y otros escritores; de Los muros enemigos o La obediencia nocturna, por ejemplo. El tipo, mirándome furioso me contestó: “Usted no es otra cosa que un majadero, y no vamos a hablar de esos libros porque son insoportables, traté de leerlos y terminé tirándolos a la basura.”

A mediados de los años ochenta, Juan Vicente regresó a Veracruz ya muy enfermo. Seguí viéndolo en vacaciones y algunos fines de semana. Su personalidad fue cambiando, se fue volviendo más silente, tan adentrado en sí mismo que a veces podían pasar largos minutos sin que pronunciara palabra. Así fueron transcurriendo las cosas hasta que en septiembre del año pasado me habló por teléfono. Su voz, a últimas fechas apagada, casi inaudible, había cobrado vida. Sin preámbulos, me dijo: “Te hablo para darte una noticia que te va a gustar y para pedirte un favor. Ya terminé mi novela La rueca de Onfalia y quiero que la leas.”

Al sábado siguiente estaba yo en Veracruz: en efecto, la novela existía. Cuando le pregunté medio sorprendido, medio en tono de reproche, por qué nunca me había dicho que había continuado escribiéndola, me contestó con esa voz grave de sus últimos días: “Te lo dije muchas veces, pero nunca me creíste.” Tenía razón Juan Vicente, no le había creído; de ahí la sorpresa.

La duda, sin embargo, tenía su fundamento. Por una de esas cosas raras de la vida que a él tanto le gustaban, yo había tenido mi primer contacto con esa obra desde agosto de 1969 cuando Miguel Galindo, quien trabajaba empeñosamente para publicar lo que sería la revista de los estudiantes de la Facultad de Letras, me dijo orgullosísimo que Juan Vicente Melo les había entregado el primer capítulo de lo que sería su próxima novela. Eufórico, me mostró el original mecanográfico. Sus primeras líneas decían: “Cuando mataron a don Manuel Cué, Florelia tenía 20 años y la cabellera más hermosa de toda la ciudad.” Era el principio de La rueca de Onfalia.

Después de eso, tantas fueron las veces que oí a Juan Vicente decir que estaba a punto de terminar esa novela, que llegué a convencerme de que se trataba de una mentira para eludir la pregunta irremediable de quienes lo visitaban o entrevistaban.

Afortunadamente todo fue cierto. En el hallazgo, hay que mencionar la intervención de Ana María Jaramillo, quien alentó y convenció a Juan Vicente de que tenía que publicar su libro.

A partir de entonces pasé muchas horas con él leyendo la novela; en ocasiones, haciendo sugerencias; las más de las veces viendo cómo rehacía los capítulos y les daba un nuevo orden, corregía una y otra vez las cuartillas hasta sentir, no obstante su obsesión por el final, que la obra estaba concluida y lista para su publicación. En La rueca de Onfalia Juan Vicente convoca a todos sus fantasmas en un lenguaje que en páginas fluye libre, cristalino, rápido hasta el mareo y, en otras, se torna retraído, moroso, barroco, lleno de digresiones, de paréntesis (“porque esa pequeña curva sirve para protegerme”): en todo caso, cargado siempre de la fuerza evocadora de la poesía. En este libro de tan prolongada gestación regresa, según sus propias palabras, a muchos de los temas gratos a él y que se encuentran ya presentes o esbozados en sus historias anteriores: la imposibilidad del amor, el desastre producido por el desencuentro amoroso, la disolución de la pareja, la decadencia de la familia, la afrenta, el orgullo y la culpa. No le bastó a Juan Vicente insistir tantas veces en las mismas anécdotas. Decir, por ejemplo, “mi abuela era una vieja cabrona” y, acto seguido, referir cómo, al partir el cortejo fúnebre de su esposo, la abuela, como único rasgo de dolor, salió al balcón y dijo: “Vay pues.” Al final tuvo que escribirlo todo para exorcizarlo. O más seguramente, porque fue su manera de ajustar cuentas con una realidad que de otro modo le parecía insoportable.

El 5 de febrero de 1996 leí con Juan Vicente lo que sería la versión definitiva de La rueca de Onfalia. Cuatro días después, todas las enfermedades que padecía se desencadenaron causándole la muerte. Estoy seguro que soportó hasta ese momento el dolor de la enfermedad porque, como le dijo alguna vez a Sergio Pitol: “La escritura de una novela y la muerte son incompatibles.”