5,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

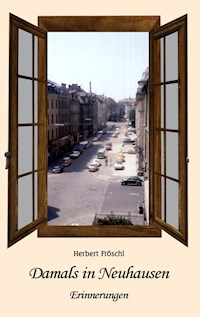

Angetrieben von der Erkenntnis, dass das Wissen meiner Eltern und Großeltern für mich unwiderruflich verloren ist, habe ich versucht, die Erlebnisse und Gedankenwelt meiner Kindheit und Jugend festzuhalten. Vielleicht greift ja der eine oder andere meiner Nachkommen zu dem Büchlein, um mich ein wenig besser kennenzulernen und gewinnt dadurch zwangsläufig auch einen kleinen Blick auf die Zeit, die das München meiner frühen Jahre geprägt hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Am Nymphenburger Kanal

Die Autoren

Herbert Fröschl

Herbert Fröschl wurde 1956 in Kempfenhausen am Starnberger See geboren. Nach dem Abitur am Wittelsbacher Gymnasium in München studierte er Maschinenbau an der TU München. Nach 34 Jahren in München zog er 1990 mit seiner jungen Familie nach Landshut, wo er seit kurzem nach vielen Jahren bei BMW seinen Ruhestand genießt.

Gertrud Fröschl

Gertrud Fröschl, geb. Trautner, wurde 1920 in München geboren. Nach der Realschule arbeitete sie bei der Stadt München, heiratete 1944, bekam zwei Söhne und widmete sich nach dem Krieg ausschließlich ihrer Familie und ihrer Leidenschaft Berge und Natur.

Sie starb 2001 in München.

Inhalt

Warum?

Wie

Meine Eltern

Großeltern Fröschl

Großeltern Trautner

Bruder Rudi

Onkel und Tanten

Kinderkrankheiten

Essen und Trinken

Beim Baden

Der Käfig vor dem Fenster

Der Kindergarten

In der Grundschule

Mein Zimmer

Beim Friseur

Die Bücher

Tauschen statt kaufen

Spiel und Freizeit

Im Hof

Fußball

Domsingknaben

Freunde

Die Medien

Haag

Über den Brenner

Bergsteigen

Malcesine

Im Gymnasium

Völkerball

Volleyball

Tennis

Olympische Spiele 1972

Das Schild

Über den Teich

Radfahren in der Stadt

Die Trambahn

Am Kanal

Orgelstudio

Akkordeonorchester

Hirschgarten

An der Uni

Icarus

Blutspende

Domchor

Quer durch Frankreich

In der Kirche

Die Eisenbahn

Das kenn ich doch

Der Krimi

Anhang 1: Meine Fahrten 1934-1939

Anhang 2: Wunschzettel Schilager 1940

Warum?

In meiner Generation wird es doch ein bisschen anmaßend empfunden, seine „Memoiren“ zu schreiben. Bin ich ein Politiker oder ein Fußballstar oder gar ein Künstler, dessen Ergüsse von öffentlichem Interesse sein könnten? Ich bin es nicht, ich bin ein einfacher Maschinenbauingenieur des Nachkriegsdeutschlands, der trotz mittelmäßiger schulischer Leistungen einen guten Job ergattert, eine nette Frau gefunden und mit ihr zusammen drei sympathische Kinder großgezogen hat, der mit 60 Jahren ein zweites Leben mit einer liebenswerten Partnerin begonnen hat und nun versucht, die letzte Phase seines Lebens zu genießen. Trotzdem sitze ich jetzt an meinem PC und verwende Zeit darauf, die Erinnerungen meiner Kindheit und Jugend niederzuschreiben.

Warum? Dafür gibt es zwei gravierende Motivationen: Zum einen bin ich, ich glaube immer schon, ein Mensch, der lieber zurückblickt als nach vorne. Die Geschichte der Welt, die Biografien berühmter Entdecker und Alpinisten, die Faszination alter Segelschiffe, sie haben mich seit jeher mehr gereizt als die Zukunft, die ich mit meinen Gedanken nur schwer greifen und in geordnete Bahnen lenken kann. Daher fällt mein Blick auch immer wieder auf die eigene Vergangenheit und das Gehirn, unser Mega-Computer, wird zwangsläufig aufgefordert, in den hinteren Winkeln der Festplatten nach verschollenen Einzelheiten zu forschen. Das Erzählen dieser Details, das ich zur Freude meiner Frau in letzter Zeit intensiviert habe und vor allem das Aufschreiben derselben verstärkt den Prozess und fördert weitere Erkenntnisse zutage.

Zum anderen erstreckt sich meine Rückschau natürlich auch auf meine Wurzeln, meine Eltern, Großeltern, meine beiden Onkel und meine Tante. Dabei wird mit jedem dazugewonnenen Detail ihres Lebens immer schmerzlicher bewusst, wie viele Gedanken und Hintergründe unwiederbringlich verloren sind. Was haben sie gedacht, wie haben sie ihre Zeit erlebt, was waren ihre Wünsche und Hoffnungen, ihre Gefühle und Absichten? Sicher, als 20- bis 40-Jähriger hätte ich noch genug Zeit gehabt. Ich hätte meine Eltern, meinen Großvater noch fragen können, sie interviewen oder wie auch immer anregen können, aus ihrem Leben zu erzählen. Wie die 30-Jährigen vor und nach mir hat mich das aber nicht wirklich interessiert, ich habe nichts dergleichen gemacht. Meine Nichte Petra hat es besser verstanden, sie hat es in die Tat umgesetzt mit ihrer Großmutter Thea, ein einmaliges Video-Dokument ist dabei entstanden. Das war am Anfang des neuen Jahrtausends. Für mich und für eine Nachahmung meinerseits war die Zeit damals leider abgelaufen, meine Eltern waren bereits verstorben. Dieses Versäumnis ist eine Triebfeder meiner „Erinnerungen“. Gerade als Vater von drei Kindern ist die Vorstellung, dass irgendwann in späteren Jahren Geschichten und Gedanken an Generationen weitergegeben werden können, die das Bild eines Vorfahren schärfer werden lassen, doch sehr beruhigend.

Wie

Wie ist es möglich, dass sich 60-, 70-Jährige an solche Details ihrer Kindheit erinnern? Diese Frage stellt sich dem interessierten und zur Analyse neigenden Leser zwangsläufig bei der Lektüre von Memoiren bekannter Persönlichkeiten. Ich selbst kann mir nur vorstellen, dass bestimmte Ereignisse zwar im Gedächtnis bleiben, die Lücken jedoch mit Vermutungen und Annahmen „interpoliert“ werden müssen, um das stets vollständige Bild der Lebensphasen wiederzugeben. Ich werde mich deshalb auf einzelne Themengebiete anstelle von Chronologie beschränken, in der Hoffnung, dass auch dadurch oder vielleicht auch gerade deshalb ein schlüssiges Bild meiner Kindheit und Jugend entstehen wird.

Meine Eltern

Meine Eltern sind beide 1920 geboren. Das bedeutet, ihre Jugend war geprägt von der Weimarer Republik und vom 2. Weltkrieg, von den goldenen Zwanzigerjahren, aber auch von den Folgen des Versailler Vertrages. Der – damals noch nicht als erster benannte – Weltkrieg war vorbei, das Land konnte aufatmen, war aber auch innerlich gedemütigt durch die Knebelbedingungen der alliierten Siegermächte. Deutschland war der Buhmann Europas geworden und ich glaube schon, dass sich das auf die allgemeine Psyche ausgewirkt hat. Wer sich so wie ich über die Goldmedaillen der Deutschen Mannschaft bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften freut, der hat sicher im Ansatz eine Vorstellung davon, was es für unser Volk damals bedeutete, dass es einen Menschen gab, der ihm sein Selbstwertgefühl nach und nach wieder zurückgab. Dass hinter diesem Mann und seinen Erfolgen ein System stand, das den Bogen total überspannte und langsam aber sicher dafür sorgte, dass aus Deutschland die verbrecherischste Nation zumindest des 20. Jahrhunderts wurde, nahmen wohl viele nicht wahr oder sie wollten es nicht wahrhaben. Als dann aus der Erfolgsstory (Eigene Wehrmacht, Olympiade, Anschluss Österreich und Sudetenland) plötzlich ein Krieg wurde und die Menschen langsam zu begreifen begannen, dass wir wieder einmal die ganze Welt zum Feind hatten, da hatten sie auch gleich andere Probleme. Die Angst um die Söhne wurde anfangs etwas kompensiert durch die Erfolge der Wehrmacht, aber diese Euphorie wich nach und nach der Angst und der Sorge um das eigene Leben und das seiner Freunde und Verwandten. Das geordnete Leben brach mehr und mehr auseinander und erforderte eine Improvisation in vielen Lebenslagen. Wie viel Zeit ist da noch geblieben, um zu erkennen, dass das deutsche Volk von einem Verrückten gnadenlos verheizt wurde und ganz nebenbei noch Millionen von Menschen in den Vernichtungslagern eliminiert wurden?

Wussten sie es oder ahnten sie es und wollten sie es lieber nicht wissen? Diese Frage wird wohl nie endgültig beantwortet werden. Viel zu spät, eigentlich erst nach dem Tode meiner Eltern, habe ich begonnen, mich mit dieser Frage zu beschäftigen und war somit nicht mehr in der Lage, Ihnen diese Frage ganz konkret und hartnäckig selbst zu stellen.

Sicher, es wurde in unserem Hause darüber gesprochen. Über die Schäden der Fliegerbomben an unserem Haus und die damit verbundenen Probleme und Einschränkungen, über meine beiden Onkel, die in Narvik 1940 und in der Ukraine 1944 gefallen waren und über die harten Rationierungen, die im und nach dem Krieg den Speiseplan nachhaltig beeinflusst hatten. Über das Dritte Reich selbst wurde praktisch nie gesprochen. Bei rhetorischen Angriffen der familiären Jugend auf den Nationalsozialismus sah sich mein Vater meist genötigt, mehr oder weniger impulsiv das allseits bekannte Argument der „Arbeitsbeschaffung durch den Autobahnbau“ vorzubringen, aber über seine Kriegserlebnisse – er war nie an der Front - durfte er nicht erzählen, da meine Mutter dies grundsätzlich mit einem „Hör doch auf mit den alten Geschichten!“ unterband. Wenn ich es mir recht überlege, wurde nicht einmal über die 30-er Jahre geredet, die doch für meine Eltern mit HJ und BDM eine mehr als erfüllte Zeit gewesen waren. Irgendwie haben sie wohl Anfang der Fünfzigerjahre, als das Leid doch endgültig der Vergangenheit angehörte und der Wirtschaftsaufschwung Leib und Seele beflügelte, für sich beschlossen, die ersten 25 Jahre ihres Lebens in eine nur schwer zu öffnende Schublade zu stecken und sich ganz auf die Zukunft zu konzentrieren. Vermutlich haben es viele ihrer Mitmenschen so gemacht.

Meine Eltern sind beide in München geboren. Mein Vater ist in der Westendstraße auf der Schwanthalerhöhe aufgewachsen, war in der Bergmann- und später in der Ridlerschule und hat vor oder/und nach dem Krieg das Oskarvon-Miller-Polytechnikum (heute Fachhochschule in der Dachauerstraße) absolviert.

Meine Mutter ist in Ludwigshöhe aufgewachsen, einem kleinen Viertel zwischen Solln und Thalkirchen am Isarhochufer. Nachdem sie die Schule an der Boschetsrieder Straße hinter sich gebracht hatte, ist die Familie nach Neuhausen gezogen, da mein Großvater zurück an die Dom-Pedro-Schule versetzt wurde. Nach einer kurzen Zeit in der Frundsbergstraße 21 zogen sie ca. 1930 in die Volkartstraße 28, wo meine Eltern letztendlich bis zum Jahr 1998 wohnten.

Die restliche Schulzeit verbrachte meine Mutter am Institut der Englischen Fräulein neben dem Schloss Nymphenburg. Nach der Mittleren Reife dort bekam sie einen Job bei der Stadt München und arbeitete als Schreibkraft im „neuen“ Hochhaus in der Blumenstraße, das auch heute noch steht und innerhalb der Stadtverwaltung als Hochhaus bezeichnet wird. Sie hat die Zeit von 1932 bis 1939 in einigen schwarzen Wachstuchheften in der damals noch üblichen Sütterlinschrift festgehalten, aber aus der Tatsache, dass sie eigentlich nur über die absolvierten „Fahrten“ und Ausflüge schreibt, kann man schließen, dass auf diese Freizeitaktivitäten hin ihre ganzen Sinne ausgerichtet waren und die Arbeit bei der Stadt doch eher nur Mittel zum Zweck war.

Die Aufzeichnungen meiner Mutter sind sicher keine literarischen Höhenflüge, aber sie geben doch einen ganz guten Einblick in die Zustände und Gefühlsregungen eines weiblichen Teenagers im Dritten Reich. Aus diesem Grunde habe ich mich entschlossen, eine Auswahl davon als Anhang an dieses Büchlein anzufügen. Ob die Gedankengänge meiner Mutter typisch für die damalige Zeit waren, vermag ich nicht zu beurteilen, aber interessant sind sie allemal, insbesondere natürlich für alle Mitglieder meiner Familie, da auch das erste Treffen und die Anfänge der Beziehung meiner Eltern in diese Phase fällt.

Kennengelernt haben sich meine Eltern in der Jugendherberge in Josefstal am Schliersee im Januar 1937. Anfangs war es seitens meiner Mutter wohl nur Sympathie und die eitle Freude darüber, dass sich ein so fescher junger Mann in sie verliebt hat, mit der Zeit scheint aber doch die Ernsthaftigkeit, mit der mein Vater die Beziehung betrachtet hat – in Verbindung mit seinem unermüdlichen Zupacken in jeder Lage – einen tieferen Eindruck hinterlassen zu haben. Von den Motiven meines Vaters ist nichts Näheres bekannt, aber die Beziehung hat die schwere Zeit des Krieges überstanden und ist im Oktober 1944 durch die Hochzeit zu einer wirklich lebenslänglichen geworden.

Die Jugendjahre meiner Eltern waren geprägt durch sportliche Aktivitäten, in erster Linie in dem von beiden so geliebten Gebirge. Freizeit und Wochenende und vor allem Urlaub hatte nur einen Namen: Berge. Sei es mit den Vereinen bzw. Verbänden wie Hitlerjugend und BDM, sei es mit Freunden wie dem SI-BU-KE meiner Mutter (sieben Mädchen hatten sich zum sog. Sieben-Bund-Kesselberg zusammengefunden) oder einfach gemeinsam in unterschiedlichen Gruppen, sommers wie winters war das Ziel immer das Gleiche. Manchmal wurde es mit dem Rad angefahren, meistens jedoch mit der überall allgegenwärtigen Bahn. Das Wetter war zwangsläufig egal, sodass die stets angesetzten Übernachtungen in Jugendherbergen und Berghütten oft zu einer ungemütlichen Angelegenheit wurden. Die Kameradschaft hat das aber allemal gefördert und die Begeisterung meiner Eltern blieb ungebrochen. Erst nach dem Krieg begann man, seine Fühler auch über die bayrischen Alpen hinaus auszustrecken. Man fuhr in die Dolomiten und an den Gardasee, aber immer wieder auch nach Sylt, das wohl als Gegenstück zum Gebirge einen ganz besonderen Reiz ausübte. Später sind meine Eltern oft in die Schweiz gefahren, nach Flims oder ins Engadin. Grundsätzlich waren sie ja seit jeher gewohnt, mit dem Zug zu fahren, und genauso waren sie gewohnt, ihre Urlaube selbst zu planen und alleine oder mit einem befreundeten Paar zu reisen. Erst in fortgerücktem Alter haben sie begonnen, Busreisen zu unternehmen und haben so ihr Spektrum auf ganz Italien, Frankreich und sogar Spanien ausgedehnt. Nur nach Narvik, ans Grab meines Onkels, hat es meines Wissens nie geklappt.

Der Krieg war eine harte und wahrscheinlich auch prägende Zeit für meine Eltern. Mein Vater wurde bald eingezogen und tat Dienst als Ingenieur bei der Luftwaffe, zumeist als Bodenpersonal. Seine Stützpunkte waren nach meinem Wissen vor allem Mengen bei Sigmaringen und Göppingen auf der Schwäbischen Alb. Auch wenn er sich in einem Brief an einen Bekannten anfänglich geärgert hat, nicht direkt an der Front zu sein, wird er es im Verlauf des Krieges doch kaum bereut haben.

Nachdem meine Großeltern kurz vor Kriegsausbruch nach Haag gezogen waren, lebten meine Mutter (und höchstwahrscheinlich ihre Schwester Liesl, Jahrgang 1926) allein in der Volkartstraße. Meine Mutter hat damals bei der Stadt gearbeitet, über meine Tante weiß ich so gut wie nichts. Im Jahr 1944 detonierte eine Bombe im Hinterhof und die halbe Rückwand plus Balkone und Toiletten brach zusammen. Nach einer notdürftigen Reparatur war das Haus weiterhin bewohnbar und die Geschichte, wie es meinem Vater trotz des allgemeinen Notstandes gelang, eine neue Kloschüssel zu organisieren, wurde als eine der wenigen Kriegsepisoden immer wieder erzählt. Aufgrund der vielen Zerstörungen in München wurden jedoch in jedes der vier Zimmer eine fremde Person oder sogar Familie einquartiert. Die letzte dieser Mitbewohnerin war die Hierl-Oma, die (zuerst mit ihrem Mann) das hintere Zimmer bewohnt hat und erst in den 50-er Jahren ins Altersheim an der Rümannstraße gezogen ist. Wir haben sie noch öfters besucht, für meinen Bruder Rudi ist sie wohl eine Art dritte Oma gewesen, die meiner Mutter immer geholfen hat.

Bis auf ein paar immer wiederkehrende Geschichten (s.o.) ist von meinen Eltern wenig über den Krieg geredet worden. Als Kind war mir das egal, aber im Nachhinein tut es mir sehr leid, dass ich nicht mehr darüber erfahren konnte. Nicht nur die schlimmen Begebenheiten hätten mich dabei interessiert, sondern vor allem auch die Einstellung meiner Eltern zum Dritten Reich insgesamt. Speziell mein Vater gehörte wie schon erwähnt der Generation an, die immer wieder darauf hinwies, dass der „Adolf“ den Wirtschaftsaufschwung gebracht hat, dass er die Arbeitslosigkeit beseitigt und die vielen Autobahnen gebaut hat, aber im Gegensatz zu seinem Onkel Heinz (→ Onkel und Tanten) war er sicher kein Nazi. Von der Hitlerjugend und dem BDM waren beide Eltern gleichermaßen begeistert, bildeten sie doch das Grundgerüst einer kameradschaftsund erlebnisreichen Jugend, aber schon die Tatsache, dass meine Mutter beide Brüder im Krieg verloren hat, hat sie sicher eine sehr nüchterne Einstellung zu den damaligen Ereignissen einnehmen lassen.

1947 ist mein Bruder auf die Welt gekommen, als nächstes sollte es aber ein Mädchen werden. Das wurde wohl auch hartnäckig versucht, hat aber erst geklappt, als ich mich angemeldet habe. Dass es dann wieder ein Bub geworden ist, hat vielleicht zuerst für Enttäuschung gesorgt, aber diese wurde durch meinen Charme sicher in kürzester Zeit aufgehoben.

Wie jeder halbwegs normale Sohn, so fühlte auch ich mich ziemlich wohl zu Hause, auch wenn es immer wieder Streit und Dispute speziell mit meinem Vater gab. Aber ein schönes Zimmer in Neuhausen, eine Mutter, die sich um alles kümmert und ein voller Geldbeutel (durch meinen Orgelunterricht im →Orgelstudio) ließen in mir vorerst kein Bedürfnis aufkommen, in eine eigene Wohnung zu ziehen. Ob es dann doch die Sticheleien meiner Eltern waren oder das Bedürfnis, mit dem einen oder anderen weiblichen Gast wirklich ungestört zu sein, jedenfalls wurde der Wunsch nach eigenen vier Wänden größer, als ich die Mitte der Zwanziger erreichte. Ohne größere Anstrengung meinerseits wurde mir plötzlich ums Eck in der Orffstraße 1 eine kleine Wohnung im 3.Stock angeboten, die ich begeistert annahm. Mein Vater zahlte mir – sozusagen als ausklingende Unterstützung – die Miete, ich war auch herzlich zum Essen in der Volkartstraße eingeladen, aber meine Mutter weigerte sich von Anfang an, meine Wohnung zu betreten geschweige denn, dort tätig zu werden, zu putzen oder meine Wäsche zu waschen. Das war auch gut so, ich kaufte eine kleine Waschmaschine und war dort vom ersten Tag an selbstständig. Nach zwei Jahren lernte ich meine zukünftige Frau kennen, die bald darauf bei mir einzog. Nachdem wir geheiratet hatten, wurde im gleichen Stockwerk eine größere Wohnung frei und wir wechselten sozusagen von Tür zu Tür.

Solange ich in der Orffstraße wohnte, sah ich meine Eltern kaum öfters als einmal pro Woche, aber ich war in der Nähe, und wenn es Probleme gab, doch sehr schnell zur Stelle. Als wir dann aber Nachwuchs bekamen, uns intensiv um eine größere Wohnmöglichkeit und vor allem den heiß ersehnten Grünanteil bemühten und schließlich nach Landshut bzw. Ergolding bei Landshut zogen, war das für meine Eltern doch ein ziemlicher Schock. Meinem Vater war weiter nichts anzumerken, sein Alkoholproblem wurde dadurch weder besser noch schlechter, aber meine Mutter hatte doch einen kleinen Zusammenbruch. Sie lag ein paar Wochen im Rotkreuzkrankenhaus, wurde dort fürsorglich vom Assistenzarzt Dr. Wolfgang S. betreut und wurde danach ohne größere Diagnose wieder entlassen. Das einzige war, dass ein leichter Diabetes festgestellt wurde, der sie aber nicht wirklich beeinträchtigt hat. Meines Wissens hat sie nie gespritzt und immer, wenn sie mit uns zusammen war, hat sie „einmal eine Ausnahme“ gemacht und den normalen geliebten Kuchen gegessen. Überhaupt hat sie sich von dem Schock doch bald erholt und zunehmend festgestellt, dass die Entfernung zu Sohn und Enkelkindern zwar größer geworden war, man sich aber deswegen nicht weniger oft traf. Jeden zweiten oder dritten Sonntag kamen meine Eltern mit dem Zug nach Landshut und verbrachten den Nachmittag bei uns. Dass mein Vater mehr oder weniger beim Eintreffen auf seine Uhr schaute und den Abfahrtszug ankündigte, war eigentlich ortsunabhängig, denn das hat er bei jedem seiner Besuche grundsätzlich gemacht und meine Mutter hat zeitlebens ohne Erfolg versucht, ihn davon abzubringen.

Was die Beziehung meiner Eltern betrifft, in meiner Kindheit und Jugend habe ich davon noch nichts bemerkt, aber jetzt, im reifen Alter, kann ich schon sagen, dass diese nicht die allerbeste war. Meine Mutter war zeitlebens eine sehr aktive, gradlinige und wahrscheinlich auch dominante Frau, mein Vater hingegen war zwar alles andere als egoistisch, aber doch ein sehr ichbezogener, introvertierter Mensch. Er war als Einzelkind aufgewachsen (eine ältere Schwester war bereits vor seiner Geburt verstorben) und hatte unter der Obhut von den Eltern und zwei verheirateten kinderlosen →Tanten ein umsorgtes Pascha-Leben geführt. Im praktischen Leben wusste er sich in allen Lebenslagen zu helfen, aber sein Seelenleben im Gleichgewicht zu halten, hat er nie ganz geschafft. Im Beruf war er sicher ein erfolgreicher (wenn auch höchstwahrscheinlich wenig beliebter) Fachmann, wenn es aber darum ging, zu Hause Gefühle zu zeigen, dann war bei ihm Funkstille. Solange die Kinder klein waren, war er stets mit Unternehmungen und Spielzeugbau zur Stelle, Verständnis für seine pubertierenden Söhne konnte er dagegen nie so richtig aufbringen. Dafür hat er, was uns Kindern nur so nebenbei auffiel, seinen Ausgleich zum anstrengenden Job zunehmend im Alkohol gesucht. Wir wussten, dass an bestimmten Stellen in unserer Abstellkammer stets ein dunkles Bockbier oder ein Rotwein namens „Corrina“ stand, haben dem aber nie so richtig Bedeutung beigemessen. Als allerdings beide Buben ausgezogen waren und mein Vater mit meiner Mutter allein zu Hause war, ist sein Zustand immer schlimmer geworden. Nachdem er 1985 in Pension gegangen war, ist er mehr und mehr auf härtere Getränke umgestiegen und hat meine Mutter damit immer wieder an den Rand der Verzweiflung gebracht. Sie, die sich so auf den Ruhestand gefreut hatte, um endlich nach Herzenslust wandern und bergsteigen zu können, stand nun vor den Trümmern ihrer Beziehung. Mein Vater war zum richtigen Alkoholiker geworden und die ganze Familie – aber natürlich in erster Linie meine Mutter – musste darunter leiden. Klinikaufenthalte, Hochs und Tiefs mit Ausreden und Lügen, waren seine ständigen Begleiter.

Im Sommer 1998 war meiner Mutter eine nahezu schlagartige Verwirrtheit anzumerken, die uns (meinen Bruder und mich) drängte, einen Heimplatz für beide zu finden. Dieser Plan war von uns schon lange angesprochen worden, aber immer auf taube Ohren gestoßen. Kein Heim war ihnen recht, einzig allein das Marienstift in der Taxisstraße schien von der Lage her in Betracht gezogen zu werden.

Jetzt war der Zeitpunkt endgültig gekommen. Wir wurden zusammen mit meiner Mutter bei der dortigen Heimleitung vorstellig und aufgrund der Tatsache, dass sich meine Eltern tatsächlich einige Jahre vorher dort angemeldet hatten, bekam meine Mutter im November 98 relativ kurzfristig ein Zimmer. Das nächste halbe Jahr war für meinen Bruder und mich sehr anstrengend. Mein Vater war alkoholabhängig und lag regelmäßig unansprechbar in seiner Wohnung, meine Mutter war leicht dement (früher hätte es verkalkt geheißen) und wusste heute nicht mehr, was sie gestern getan hatte. In den wachen Momenten, die es trotz der Alkoholmenge immer wieder gab, sprach mein Vater regelmäßig davon, nicht ins Heim zu meiner Mutter ziehen zu wollen. Das Angebot aber, ein anderes Heim für ihn zu suchen, lehnte mein Vater ab, da meine Bedingung dabei war, dass ER es meiner Mutter beibringen müsste.

Im April 1999 bekam mein Vater dann ebenfalls ein Zimmer im Marienstift – Doppelzimmer gab es dort nicht - und konnte zum 1.Mai einziehen. Rudi und ich räumten also die langbewohnte Wohnung in der Volkartstraße aus und verfrachteten die wichtigsten Dinge in das neue Zuhause. Nachdem sich mein Vater dem äußeren Anschein nach sehr gut in seinem Zimmer und auch im Heim eingelebt hatte, ist er nach 14 Tagen am 13. Mai ganz plötzlich gestorben.

Meine Mutter war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr ganz Herr ihrer Sinne, was auf den ersten Blick aber nicht unbedingt zu bemerken war. So rief sie kurz nach dem Tod meines Vaters alle Bekannten und Verwandten an und versprach ihnen, das Datum der Beerdigung rechtzeitig nachzuliefern. Das vergaß sie dann völlig und so kam es, dass ein paar Freunde und vor allem seine Cousine Liesl vergeblich auf einen Anruf warteten und am Ende nicht zur Beerdigung ihres „Lieblingscousins“ erschienen, was sie uns noch lange Zeit übelgenommen hat.

Mein Vater hatte für den Fall seines Todes detaillierte Anweisungen hinterlassen, was Sarg, Sterbebilder und ähnliches betraf. So wollte er feuerbestattet werden, was für uns bedeutete, dass wir mit der Trauerfeier und Beisetzung der Urne solange warten konnten, bis meine Tante Liesl aus Amerika nach Deutschland kam und bei der Feier dabei sein konnte.

Nach dem Tod meines Vaters gelang es meiner Mutter, das Zimmer meines Vaters zu bekommen, das sie von Anfang an mit neidvollem Blick begutachtet hatte. Die folgenden 2 ½ Jahre konnte sie dann glaube ich doch noch ein bisschen genießen. Sie war zwar etwas verwirrt und nicht mehr in der Lage, größere Dinge zu planen, aber das war andererseits auch ein Segen, da ihre Ansprüche, was Unterhaltung betraf, dadurch sehr übersichtlich geworden waren. Anfangs schaffte sie es noch, alleine mit der Bahn nach Landshut zu fahren, später wurde sie dann abgeholt oder von Rudi mitgebracht. Auf jeden Fall hat sie so noch viel Zeit mit ihren Enkelkindern verbringen können, mit denen sie mit großem Eifer gespielt, gebastelt, gelesen und im Advent das legendäre Lebkuchenhaus gebaut hat. Nebenbei war sie eine dankbare Zuhörerin für alle Arten von musikalischen Darbietungen, die meine Kinder oft ohne Pause produzierten.

Am Ende hat sie dann vielleicht die hartnäckige Ignorierung ihres Bluthochdrucks und ihres Diabetes eingeholt. Im November 2001 hat sie einen Schlaganfall erlitten und ist nach einer Woche im Schwabinger Krankenhaus gestorben, ohne wieder ansprechbar zu sein. Sie hat uns damit die Entscheidung über eine künstliche Ernährung rechtzeitig abgenommen. Natürlich hätten wir beiden Eltern noch ein paar Jahre mehr gegönnt, aber zumindest ist beiden der Wunsch, nicht in der Pflegeabteilung zu enden, erfüllt worden.