3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die Dan-Oakland-Story

- Sprache: Deutsch

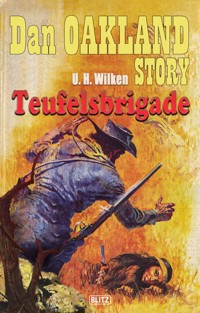

Zwischen den beiden größten Pelzhandelsgesellschaften Kanadas und der USA ist ein gnadenloser Konkurrenzkampf entbrannt. In der entlegenen Wildnis der nördlichen Rocky Mountains liefern sich die Trapper einen mörderischen Krieg um Biberfelle.Dan Oakland versucht, eine Katastrophe zu verhindern.Dieses Taschenbuch enthält folgende Romane:TeufelsbrigadeMinnehaha vom Schlangenfluss

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 300

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Dan Oakland Story

In dieser Reihe bisher erschienen

4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis

4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade

4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe

4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel

U. H. Wilken

Teufelsbrigade

Der Text wurde anhand der Originalmanuskripte des Autors sorgfältig überarbeitetet und um bisher unveröffentlichte Textpassagen ergänzt. Der Abdruck erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung von Detlef Wilken.

Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-081-9Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!

Teufelsbrigade

1.

Knarrend schlug die Tür des großen Blockhauses im Nachtwind hin und her. Gebeugt stand ein bärtiger Mann in verfilzter Kleidung im Schein der flackernden Talglichter.

Drohend war die doppelläufige Kentucky auf einen der Trapper im verräucherten Raum gerichtet.

Schlagartig wurde es still in der Taverne.

„Du Hund!“, brüllte der Fremde plötzlich. „Auf diesen Augenblick habe ich lange genug gewartet!“

Das Gesicht des verwahrlosten Fremden war hassverzerrt. Bleiches Mondlicht fiel über seine Schultern. Draußen schüttelte der Wind die alten Bäume. Tiefhängende Äste schlugen auf das flache Dach des Blockhauses.

Dann krachte auch schon die Kentucky. Ein Feuerstoß fuhr durch die Taverne. Der Einschlag trieb den getroffenen Mann vom Hocker hoch – und mit schlenkernden Armen stürzte er schwer gegen Dan Oakland.

Beide Männer gingen zu Boden. Der Fremde verschwand in der Nacht.

Dan Oakland kniete neben dem leblosen Mann und blickte aus steingrauen Augen in die Gesichter der reglos herumstehenden Trapper. „Er war einer von euch, nicht wahr?“ Sie nickten schweigend.

Langsam richtete Dan Oakland sich auf. Ernst und verschlossen war sein wettergebräuntes junges Gesicht. Er hob die breiten Schultern wie unter einem eisigen Windstoß. „Warum lasst ihr den Mörder dann entkommen, he? Damn’d, war dieser Mann hier euch so wenig wert?“

Sie antworteten nicht, wandten sich ab, setzten sich wieder und kehrten Dan den Rücken.

Er konnte das nicht verstehen. Düster sah er zum hölzernen Tresen hinüber. Dort senkte die hübsche, aber verlebt wirkende Französin Cherie den flackernden Blick.

Unter Dans Gewicht gaben die Bretter ächzend nach. Beißender Pulverqualm zog zur Tür hinaus. Stimmengemurmel setzte ein. Dan lehnte sich mit der Hüfte gegen den Tresen.

„Cherie“, raunte er, „wissen Sie, warum auf diesen armen Burschen geschossen worden ist?“

„Ich muss dich sprechen, mon ami“, flüsterte sie. „Wenn alle gegangen sind, dann komm an die Hintertür, hast du verstanden?“

Mit großen Schritten ging Dan hinaus und verharrte im Nachtwind. Suchend blickte er umher, entfernte sich von der Taverne und streckte sich auf seinem Nachtlager unter den Bäumen aus.

Zu später Stunde verließen nacheinander die Trapper die Taverne und legten sich unter ihre wärmenden Felle. In den dunklen Bäumen wimmerte der Wind. Der Atem der Wildnis wehte über das kleine Camp am Oberlauf des Missouri. Unbemerkt glitt Dan Oakland hinter die Blockhütte. Cherie erwartete ihn an der Hintertür und ließ ihn ein. Niemand war mehr in der Taverne. Ein altes Fell hüllte den Toten ein.

„Was wollen Sie mir sagen, Cherie?“

„Oh, mon ami, nicht so laut, bitte!“, hauchte sie. „Monsieur Tatou schläft nebenan! Wenn er dich hört, dann wird er zum Gewehr greifen!“ Dan nickte und verharrte im schwachen Schein des Talglichts.

Die Französin füllte zwei kleine Becher mit Brandy.

„Ich kenne den Toten, mon chèr ami. Er heißt Saul Pitts. Er gehörte zu diesen Männern hier. Sie haben große Angst, mon ami, vor den Kanadiern! In der Wildnis ist ein gnadenloser Konkurrenzkampf entbrannt. Zwei große Pelzhandelsgesellschaften bekämpfen sich bis aufs Messer!“

„Verstehe. Die Hudson Bay Company der Kanadier, die unten am Columbia River im Norden liegt, und die American Fur Company, die ihren Außenposten, glaube ich, in Fort Union am Missouri hat, richtig?“

„So ist es, mon ami. Oh ja, ich bin Franko-Kanadierin. Aber die Typen von der kanadischen Snake-River-Brigade haben meinen Verlobten umgebracht. Ich hasse sie!“

„Dann gehört der Fremde, der Saul Pitts umgelegt hat, zu den Trappern der Snake-River-Brigade?“

„Ja. Ich weiß, warum der Fremde Saul Pitts erschossen hat. Pitts hat seinen Bruder getötet. Der Fremde heißt Donovan, er ist Kanadier und englischer Abstammung.“

„Sie wissen ’ne ganze Menge, Cherie.“

„Oh, ich weiß noch viel mehr“, lächelte sie ernst, „aber ich sage nichts mehr. Sonst legen die mich auch noch um.“

„Sie glauben ernsthaft, dass Donovan oder ein anderer Kanadier von der Snake-River-Brigade auf sie schießen würde, Cherie?“

„Ganz genau, Darling. Du bist noch ziemlich grün hinter den Ohren und fremd hier in der Gegend. Nur darum habe ich dich gewarnt. Geh jetzt, mon ami.“ Dan Oakland starrte in das blakende Licht.

„Und das lassen sich die Amerikaner hier am Missouri ernsthaft gefallen, Cherie?“

„Die Typen hier ja – aber nicht die Männer der Teufelsbrigade!“

„Teufelsbrigade?“

„Das sind die einzigen ernsthaften Gegner der Snake-River-Brigade. Die Teufelsbrigade besteht aus amerikanischen Trappern, die hier auf eigene Rechnung Biber und Otter jagen und die Pelze bei der American Fur Company gegen Ausrüstung und so’n Zeug eintauschen. Natürlich lassen sie sich dafür auch harte Dollars geben!“

In Dans gebräuntem Gesicht zuckte es fast unmerklich.

„Sie sind ein ziemlich feiner Kerl, Cherie. Vielleicht kann ich irgendwann auch einmal was für Sie tun ...“

„Oh, das glaube ich nicht, mon ami! Aber ich mag dich, darum habe ich dir das alles gesagt. Was wirst du jetzt tun?“

„Ich werde allein bleiben, meine Liebe. Leben Sie wohl, Cherie – und viel Glück am Missouri ...“

Er ging nach hinten hinaus. Die Französin folgte ihm. Als er sich ihr zuwandte, richtete sie sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn.

„He“, ächzte er verwirrt, „was ...“ Sie legte den Finger auf seine Lippen und lächelte sanft.

„Ich kann dich wirklich leiden, mein Guter. Pass gut auf dich auf, ja?“

Dann hastete sie in das Blockhaus zurück. Leise klappte die Hintertür zu. Wenig später erlosch das Licht in der Taverne.

Langsam wandte Dan sich ab und kehrte zu seinem kleinen Nachtlager zurück. Er rollte die Decke zusammen, nahm die Hawken Rifle, das Pulverhorn und den Beutel mit Proviant auf und ging zum Ufer des alten Big Muddy.

Vorsichtig stieg er in sein Kanu und ruderte hinaus. Mit kräftigen Armbewegungen stieß er das leichte Boot gegen die Strömung und fuhr nahe am Ufer flussaufwärts.

Oft in dieser Nacht dachte er an die Französin und an die Trapper, die nichts unternommen hatten, als der Fremde auf Saul Pitts geschossen hatte. Doch irgendwo vor ihm im Nordwesten zogen verwegene Trapper umher und kämpften gegen die Kanadier. Das waren harte und erfahrene Männer, die Donovan, den Fremden, niemals hätten entkommen lassen. Die rauen Trapper der Teufelsbrigade!

Geheimnisvoll raunte es in den tiefen Wäldern am Missouri. Lautlos glitt das Kanu mit Dan Oakland durch die leise flüsternden Wasser des großen Stromes – vorbei an scheinbar undurchdringlichem Ufergestrüpp. Schilf verbarg den tückischen Sumpf am Ufer. Ganze Böschungen waren eingestürzt. Ein Wirrwarr von entwurzelten Bäumen und Sträuchern bedeckte den Uferrücken. Irgendwo rief ein Kauz im Dunkel unter den Bäumen.

Dan lauschte. Er achtete auf alle Geräusche und spähte wachsam umher.

Mit jedem Ruderschlag kam er dem Gebiet der Blackfeet näher. Der kriegerische Stamm beherrschte das ganze Gebiet an den Gabeln des Missouri River. Diese Indianer waren wegen ihrer Grausamkeit gefürchtet.

Bleich stand der Mond über den Wäldern, und silbern schimmerte die Wasserfläche des Big Muddy.

Viele Stunden war Dan unterwegs, und immer lagen Pulverhorn und Gewehr griffbereit vor ihm. Flussnebel befeuchteten sein Gesicht. Jeder Ausdruck von Gutmütigkeit war daraus verschwunden. Die Anspannung und Wachsamkeit strafften seine Züge. Die grauen Augen blickten ernst. Nichts entging ihnen.

Dan witterte wie ein Wolf in Nebel und Wind.

Die Blackfeet, ein Unterstamm der zigtausend Sioux-Indianer, lauerten an allen Ufern. Sie waren Meister der Lautlosigkeit und der Stille. Erst seit ein paar Jahren skalpierten sie ihre getöteten Feinde. Das hatten sie den Trappern abgeschaut. Die Trapper, die aus dem Gebiet des Mississippi gekommen waren, zogen jeder erlegten Beute das Fell ab – ob es nun ein Biber war, ein Otter, eine Antilope, ein Büffel – oder ein Indianer ...

Wieder rief der Kauz. Dan starrte zum Ufer. Dort konnten sich viele Indianer verbergen. Deckung gab es genug. Dan aber befand sich in einem leichten Kanu auf dem Wasser und hatte so gut wie keinen Schutz.

Der Morgen graute. Plötzlich entdeckte er den Rumpf eines Kanus, der aus dem Schilf am Ufer ragte. Sofort stieß er sein Boot in das Ufergestrüpp und saß still.

Der Wind raunte. Blätter bewegten sich raschelnd. Nichts war zu hören und zu sehen. Aber das Kanu vor ihm im Schilf bedeutete die Nähe eines oder mehrerer Menschen. Das konnte ein Trapper sein – oder es konnten bis zu vier Indianer sein. Über dem Strom zogen die Nebel. Mehrere Vögel flatterten mit hartem Flügelschlag durch den Dunst. Fern über dem Fluss färbte sich der Morgenhimmel blutrot. Dan wartete. Nichts geschah.

Behutsam drückte er das Kanu aus der Deckung hervor und schob es langsam und vorsichtig gegen die Strömung. Jetzt konnte er das Kanu im Schilf deutlich erkennen – und er erblickte etwas davon entfernt noch einige weitere Kanus. Dort war das Ufer fest – und ein Pfad führte in den Urwald.

Im Schutz der Nebel glitt das Kanu mit Dan vorbei. Weiter stromaufwärts verbarg er sein Boot.

Bewaffnet mit der Hawken Rifle bewegte er sich geduckt und behutsam durch das Unterholz. Feuchtes Farnkraut nässte die ledernen Hosenbeine. Dicht standen die Bäume beisammen. Tastend setzte er die Schritte.

Plötzlich roch er Rauch. Wenig später vernahm er undeutlich menschliche Stimmen.

Dann hatte er den Pfad erreicht, der irgendwohin führte. Er hütete sich, auf diesem Pfad zu bleiben. Sein Gefühl sagte ihm, dass hier erhebliche Gefahr drohte.

Lautlos drückte er die tiefhängenden Zweige zur Seite und bewegte sich um die Bäume. Das Stimmengemurmel wurde deutlicher. Jetzt konnte er sogar das Knistern des Feuers hören.

Er ließ sich nieder und kroch auf Händen und Knien weiter, zog die Rifle vorsichtig nebenher und schlich zwischen die dichten Sträucher, die eine kleine Lichtung umgaben.

Vor ihm im Morgendunst flackerte ein Lagerfeuer. Männer hockten daran. Indianer standen ihnen auf der anderen Seite des Feuers gegenüber. Das Zusammentreffen von Weißen und Indianern konnte nichts Gutes bedeuten. Die Männer in ihrer schmierigen Lederkleidung waren Trapper aus dem hohen Norden. Sie sprachen Englisch und Französisch. Die Indianer gestikulierten. Blackfeet!

Am Rande der Lichtung hockten mehrere Irokesen-Indianer, die für die kanadischen Trapper arbeiteten. Die Weißen hetzten offensichtlich die Blackfeet gegen die amerikanischen Trapper auf.

Der junge Dan Oakland musste zur Seite kriechen, um die Worte zu verstehen. Er schob sich unendlich langsam um die Lichtung, bis der Wind ihm die Worte zutrug.

„... bleibt also dabei“, hörte er einen Kanadier sagen. „Ihr könnt euch auf mich und mein Wort verlassen. Patrick Lawrence hat noch niemals sein Wort gebrochen, Red Ghost.“

Der groß gewachsene, muskulöse Blackfeet starrte aus glühenden schwarzen Augen den Kanadier an. Sein bloßer Oberkörper war zernarbt. Überall trug er die tiefen und wulstigen Narben – Zeichen einer unmenschlichen Tortur, mit der er bewiesen hatte, dass er auch die schlimmsten Schmerzen ertragen konnte.

„Du wirst uns die versprochenen Gewehre liefern!“, stieß er mit dunkler, kehlig klingender Stimme hervor. „Dafür werden die tapferen Blackfeet gegen eure Feinde kämpfen und sie töten!“

„Der große Häuptling Red Ghost hat auch mein Wort“, versicherte der schmächtige Franzose neben dem Kanadier. „Gewehre und Munition für dich und deinen Stamm!“

Red Ghost nickte. Er schien zufrieden. Seine Augen blieben kalt.

„Gut. – Wir werden zwei Monde vergehen lassen. Dann werden wir die Gewehre haben – oder wir werden sehr zornig auf euch sein!“

„Du wirst in zwei Monaten die Waffen und das Pulver haben, Häuptling.“ Der Kanadier mit dem rötlichen Haar erhob sich und trat zur Seite, streckte die Hand aus und drückte die Rechte des Indianerhäuptlings.

Auch der Franzose reichte dem Blackfeet die Hand.

Die anderen Trapper der Snake-River-Brigade richteten sich auf und stapften über die Lichtung, scheuchten die Irokesen hoch und warteten dann auf ihre beiden Anführer.

Im Hintergrund sah Dan über dreißig Blackfeet. Die Indianer schwiegen und beobachteten die Weißen und die Irokesen.

Plötzlich entdeckte Dan unter den Trappern den verwahrlost aussehenden Mann namens Donovan, der in der Taverne weit flussabwärts Saul Pitts erschossen hatte. Ihm gehörte auch das einzelne Kanu im Schilf.

Die kanadischen Trapper waren schwer bewaffnet. Wenn sie Dan Oakland entdeckten, würden sie ihn in Stücke schießen. Eiskalt harrte Dan aus. Gerade jetzt durfte er sich nicht bewegen. Es war reiner Zufall, dass er mehrere Trapper der Snake-River-Brigade aufgespürt hatte. Wäre er eine Viertelstunde später vorbeigekommen, hätte er nichts mehr von ihnen gehört und gesehen.

„Gehen wir, Louisiana“, sagte der Kanadier zum Franzosen.

Beide gingen zu den anderen Trappern und folgten dann dem Pfad zum Ufer des Big Muddy. Gestrüpp brach. Die leisen Stimmen verwehten.

Noch immer stand der Blackfeet am Feuer. Ein düsteres Schwelen war in seinen Augen. Die anderen Blackfeet-Indianer schwiegen. Langsam drehte Red Ghost sich um und machte eine herrische Handbewegung. Daraufhin schnellten die Blackfeet hoch und rotteten sich um ihn zusammen. Er sprach so leise, dass Dan nichts hören konnte. Aber er hätte die Worte ohnehin nicht verstehen können. Dann warfen sich die Indianer herum und schnellten in die dunklen Schattengeflechte der Bäume.

Die Lichtung lag verlassen vor Dan. Das Feuer sank in sich zusammen und glimmte nur noch. Der Morgen erhellte den Himmel. Lautlos glitt Dan zum Wasser zurück.

Verborgen im Unterholz, beobachtete er, wie die Kanus der Kanadier im Morgendunst vorbeiglitten ... Die Irokesen mussten rudern. Langsam verschwanden die Boote.

Dan Oakland verließ vorsichtig die Deckung und stieg in das Kanu. Er schob es in die Strömung, blieb nahe am Ufer und wollte zur Trapper-Taverne aufbrechen, um die dort lagernden Männer zu warnen. Doch er kam nicht weit. Gerade noch rechtzeitig, doch in letzter Sekunde, entdeckte er drei Kanus, in denen Schwarzfuß-Indianer knieten. Die Blackfeet bewachten den Strom.

Dan ruderte sofort wieder gegen die Strömung an, brachte dann den Bug nach vorn und folgte den Kanus der kanadischen Trapper, die im Dunst verschwunden waren. Er sah sie nicht mehr. Auch als er kräftiger ruderte, holte er sie nicht mehr ein.

Die Sonne vertrieb die Nebelfelder. Hell und warm war es auf dem Fluss. Dan Oakland konnte nirgendwo die Kanus entdecken. Die Kanadier mussten den Oberlauf des Missouri verlassen haben. Wahrscheinlich waren sie landeinwärts unterwegs, und die Irokesen schleppten die Kanus durch die Wälder.

Einsam ruderte Dan weiter flussaufwärts.

Knirschend stieß das Kanu auf den Sandstreifen. Sekundenlang saß Dan völlig still und horchte. Dann stieg er aus dem Boot und zog es unter die Bäume, packte das Gewehr und sah sich nach einem geeigneten Platz für sein Nachtlager um. Die Wildnis schien völlig menschenverlassen.

Er erreichte eine Mulde und blieb stehen, starrte umher und rollte schließlich die Decke aus. Er machte ein kleines Feuer und setzte sich daran. Die Abendröte fiel durch die hohen Stämme. Die Nebel, die vom Missouri herüberzogen, hatten das Holz feucht werden lassen. Darum zog Dan den Tomahawk und grub ein paar Wurzeln aus. Sie verursachten keinen Rauch. Er aß etwas und legte sich zurück. Irgendwo knackte es.

Sofort drehte Dan den Kopf und blickte aus der Mulde. Insektenschwärme tanzten dort, wohin noch die Sonne fiel. Die dichten Strauchgruppen und das mannshohe Farnkraut konnten viele Feinde verbergen.

Nichts geschah in diesen langen Minuten höchster Anspannung. Dan schloss die Augen und verließ sich nur auf sein scharfes Gehör. Der Abendwind stieß in das Feuer und ließ die Holzglut aufleuchten. Und wieder knackte es, diesmal schon näher. Blitzschnell griff Dan zur Rifle und machte sie feuerbereit.

Drohend schob sich hinter ihm der Lauf einer Kentucky durch das Geäst eines Strauches, der am Rand der Mulde stand. Und eine kalte Stimme ließ Dan Oakland erstarren.

„Weg mit der Rifle, oder ich jage dir ’ne doppelte Ladung Pulver in den Nacken!“

Er ließ die Long Rifle fallen und legte die Hände auf die Knie. Angestrengt horchte er nach hinten. Der Mann kam um den Strauch und rief halblaut: „In Ordnung, Chester!“

Jetzt war das Knacken und Brechen der Zweige deutlicher zu hören – und Dan begriff, dass der andere Mann ihn mit diesem Knacken nur hatte ablenken wollen. Das war ihm auch gelungen. Der Mann, der hinter Dan stand, war völlig lautlos herangekommen.

„Hast du ihn, Tom?“, raunte es aus dem Unterholz.

„Ja! Wenn er sich bewegt, ist er ein toter Mann!“

Im Halbdunkel lachte jemand. Blätter raschelten. Sekunden später erblickte Dan den herankommenden Mann. Es war ein untersetzter und klotzig wirkender Trapper.

Hinter Dan raschelte altes Laub. Kaltes Metall stieß in seinen Nacken. Zwei Trapper hatten ihn gestellt. Der untersetzte Fremde blickte Dan forschend an. Wenig später sah Dan auch den anderen – einen jungen schwarzhaarigen Amerikaner, der mit Vornamen Tom hieß. Beide betrachteten ihn argwöhnisch.

„Wohin willst du?“, wollte Chester Lynn, der untersetzte Mann, wissen.

„Stromaufwärts zu den Gabeln des Big Muddy“, antwortete Dan.

„Und was willst du da?“, knurrte Tom Hackett lauernd. „Du bist allein. Und du siehst nicht danach aus, schon mal in diesem Gebiet gewesen zu sein. Ja, du siehst fast wie ein Speckfresser aus.“

Die Trapper nannten Neulinge ausnahmslos Speckfresser. Flüchtiges Lächeln huschte über Dans Gesicht.

„Stimmt, ich bin hier noch nie zuvor gewesen.“

„Willst du jemanden besuchen? Vielleicht einen guten Bekannten, der mit der Snake-River-Brigade durch die Wildnis zieht?“

Dan starrte Tom Hackett ruhig an. Hackett und Chester Lynn waren amerikanische Trapper – und auf dem Pulverhorn, das Lynn trug, waren deutlich drei Buchstaben eingebrannt worden: A.F.C.

„Du fragst ziemlich plump, Tom“, entgegnete Dan lächelnd. „Ihr jagt Biber für die American Fur Company, ihr gehört also unter Garantie nicht zur Snake-River-Brigade.“

„He“, ächzte Tom Hackett, „der hat sogar Ahnung, Chester!“

„Sicher“, nickte Dan bedächtig. „Wahrscheinlich gehört ihr der Teufelsbrigade an! Stimmt’s? Und genau dorthin will ich!“

„Das kann jeder sagen.“

„Mein Name ist Daniel Oakland. Das sagt euch wenig, ich weiß. Aber wir sollten zusammen weiterziehen.“

Sie grinsten flüchtig. Allmählich verlor sich ihr Argwohn. Schließlich setzten sie sich an sein Feuer und legten Wurzelholz nach. Die Dämmerung hüllte alles ein.

„Flussabwärts bin ich auf Blackfeet gestoßen“, sprach Dan, „und Kanadier. Die hatten ein paar Irokesen-Indianer bei sich. Der eine Trapper nannte sich Patrick Lawrence und der Franzose wurde von ihm Louisiana genannt.“

„Was?“, fuhr Tom Hackett auf. „Du hast Lawrence und Louisiana von der Snake-River-Brigade gesehen? Mit den Blackfeet zusammen?“

„Ja, und es ging um Gewehre, die die Indsmen kriegen sollen.“

„Verdammt!“, flüsterte Chester Lynn. „Wir suchen schon seit zwei Wochen nach den dreckigen Trappern aus Kanada und du stolperst über ihren Weg, Oakland! Wo ist das gewesen? Flussabwärts in unserem Gebiet?“

„Ja. Sie sind schon lange weg, irgendwohin. Blackfeet bewachen den Fluss. Niemand kommt da durch.“

„Büffelscheiße!“, grollte Lynn. „Wenn die Kanadier mit den Blackfeet gemeinsame Sache machen, Tom, dann wird es hart werden für uns alle! Dann sitzen wir auf einem verfluchten Außenposten und müssen uns nachts gegenseitig die Haare festhalten, damit die Indsmen uns nicht skalpieren.“

„Du hast es ja gehört – sie machen gemeinsame Sache!“ Tom Hackett nickte Dan zu. „Du kannst deine Rifle wieder nehmen. Wir müssen zusammenhalten. Vielleicht haben wir Glück und kommen unbemerkt wieder aus dem Gebiet raus. Ich wette, dass hier mindestens hundert verdammte Blackfeet herumschleichen!“

„Stimmt, genau so sieht es aus“, bestätigte Dan ruhig. „Habt ihr ein Kanu?“

„Nein. Wir sind zu Fuß unterwegs durch die Wälder.“

„Ich habe ein Boot. Ihr könnt mitkommen. Ihr wollt doch ebenfalls nach Norden, oder?“ Sie nickten.

„Dann sind wir also jetzt Partner“, meinte Dan lächelnd. „Wenn einer von euch rudern will, dann können wir sofort aufbrechen.“

Tom Hackett gab Dan einen langen, abschätzenden Blick.

„Wenn du ein heimtückischer Hundesohn wärst, dann hätten wir dich schon kaltgemacht. Mit dem Messer, versteht sich. Ein Schuss – und die Blackfeet wären hier gewesen. Aber du bist in Ordnung. Das wissen wir jetzt. Die Teufelsbrigade braucht solche Burschen, die hart geben und hart nehmen können.“

Dan lockerte mit dem weichen Lederstiefel die Erde und schob sie in die Glut. Die Dämmerung umgab die Mulde, und er konnte die beiden Trapper nur noch im roten Schein der halb verdeckten Glut erkennen.

„Ich kann es, Tom Hackett.“

Gemeinsam löschten sie das Feuer und brachen auf. Lynn und Hackett hatten es eilig; sie wollten die Teufelsbrigade erreichen und berichten, dass sich die Kanadier mit den Blackfeet zusammengetan hatten.

Wenig später stiegen sie in das Boot. Das Kanu lag tief im Wasser. Langsam glitt es um die vielen entwurzelten Bäume herum, die mit ihrem Geäst im Uferwasser lagen. Lockend rief ein Kauz.

„Still“, raunte Dan und beugte sich horchend vor.

Tom Hackett, der jetzt das Ruder hielt, hob es aus dem Wasser – und das Kanu trieb langsam in das ruhige Gewässer am Ufer hinein.

Die drei Männer saßen völlig still. Dan Oakland und Chester Lynn hatten ihre Gewehre gepackt. Sie alle konnten nur undeutlich die Uferböschung ausmachen. Dahinter erhoben sich dunkel die alten Laubbäume.

Wieder rief der Kauz. Sekunden später antwortete flussabwärts ein zweiter – und dann rief ein dritter stromaufwärts. Die Männer waren misstrauisch. Abwartend hockten sie im Kanu. Die Nebel dämpften die Kauzrufe, und es war auch für einen geübten Trapper schwer festzustellen, ob die Rufe echt waren.

„Blackfeet, nicht?“, flüsterte Lynn kaum hörbar.

„Schon möglich“, murmelte Tom Hackett und drückte die Biberfellmütze auf seinem rabenschwarzen Haar tiefer in die Stirn.

„Arikara und Mandan können es nicht sein“, versicherte Dan. „Ich bin den Big Muddy raufgekommen, ich hab ihre Lager gesehen. Die beiden Stämme verhalten sich völlig friedlich.“

Wasser tropfte vom Paddel. Behutsam legte Tom Hackett das Ruderblatt ins Boot und griff zur Kentucky-Büchse.

Sie warteten, horchten und spähten umher. Irgendwo plätscherte es im Strom. Wieder rief ein Kauz. Die anderen antworteten nicht.

„Indsmen!“ Dan war sich seiner Sache sicher. „Sie sind am Ufer und auf dem Fluss!“

„Du hast gute Ohren, Mann“, raunte Tom Hackett anerkennend.

„Was sollen wir jetzt tun?“ Chester Lynn drehte sich auf den Knien behutsam herum. „Zurück?“

„Bestimmt sind sie auch hinter uns“, befürchtete Tom Hackett. „Wir müssen weiter, aber warten wir noch etwas.“

Dan hatte das Gefühl, von vielen Augen beobachtet zu werden – doch wenn er die Blackfeet nicht entdecken konnte, dann konnten sie auch ihn und seine Begleiter nicht sehen.

Im Wald am Ufer musste es nur so von Indianern wimmeln. Die Männer rochen auf einmal den ranzigen Geruch von Büffelfett, mit dem sich die Indianer einrieben. Es war ein fremder Geruch, der nicht in diese Umgebung passte. Hier, nahe am Missouri, gab es keine Büffel. Vor ihnen teilten sich die Nebel.

Dan stieß Tom Hackett an, und der berührte Chester Lynn am Arm.

Geschmeidige Körper glitten nahezu lautlos in das Wasser und brachten die Nebel in Bewegung. Nur schemenhaft waren die Blackfeet zu erkennen. Sie trugen jeder einen Lendenschurz und Mokassins, mehr nicht, und sie waren mit Pfeil und Bogen bewaffnet, mit Lanzen und Tomahawks.

Eine ungeheure Anspannung erfasste die drei Männer. Sie machten sich auf alles gefasst. Aus dem Kanu zu springen, hatte keinen Sinn. An Land zu fliehen, wäre tödlicher Wahnsinn gewesen. Als Fluchtweg blieb ihnen nur der Fluss. Aber gerade jetzt durften sie ihre Deckung nicht verlassen.

In geisterhafter Stille glitten die Indianer vor ihnen in das Wasser. Die muskulösen Körper verschwanden. Nur die Federn, die in den schwarzen Haaren steckten, ragten aus dem Dunst. Dan konnte noch nicht einmal die Schwimmbewegungen hören. Hände und Füße der Blackfeet blieben unter Wasser. Sie schwammen wie Hunde davon. „Das gilt nicht uns!“, wisperte Dan. „Sie schwimmen weg!“

Chester Lynn kratzte sich das verfilzte Haar und schluckte schwer.

„Gott sei Dank! Ich habe nur den einen Skalp!“

Sie warteten, horchten und rührten sich nicht. Die Blackfeet waren überall. Leise knackte es unter den Bäumen. Dan, der hinten im Kanu saß, blickte zurück. „Kopf runter!“, zischte er.

Sie machten sich klein, duckten sich tief im Kanu und konnten doch nur hoffen, nicht entdeckt zu werden.

Vier Boote kamen stromaufwärts. Jäh waren sie aus dem Dunst aufgetaucht und glitten nun geräuschlos heran. Die Indianer ruderten völlig lautlos. Zwischen den Zähnen steckten die langen Jagdmesser. Feucht und schwer hingen die langen schwarzen Haare auf die bloßen Schultern.

Dan biss die Zähne zusammen und hielt die Hawken im harten Griff. Er erkannte die Köcher mit den langen Pfeilen auf den Rücken der Indianer. Die Indsmen blickten lauernd voraus. Sie mussten ein bestimmtes Ziel haben und ließen sich durch nichts ablenken ...

Langsam verschwanden die Kanus. Aufatmend entspannten sich die drei Männer.

„Hier muss irgendwo ein verdammtes Nest sein!“, schnaufte Lynn. „Alle Indsmen sind ausgeflogen.“

„Die Kerle haben irgendetwas entdeckt“, vermutete Dan leise. „Gibt es vor uns etwa ein Fort?“

„Ja, Fort Henry und Fort Union, aber bis dahin ist es eine lange Reise!“ Tom Hackett verzog das Gesicht zu einem grimmigen Lächeln. „Nein, die Blackfeet haben was anderes gerochen. Ich glaube, die Luft ist jetzt rein. Fahren wir langsam weiter.“

„Verdammt, verdammt“, schnaufte Chester Lynn.

Tom Hackett tauchte das Ruder ins Wasser und drückte das Kanu behutsam aus der Deckung hervor. Dann fuhren sie weiter. Die Strömung war ziemlich schwach. Vor ihnen ruderten die Blackfeet, doch Dan und die beiden anderen Trapper konnten die Kanus mit den Indianern nicht sehen.

Drei Männer riskierten ihr Leben. Was sie taten, war tollkühn und verwegen. Sie folgten dicht den kriegerischen Indianern, die ständig auf der Jagd waren, amerikanische Trapper suchten und Skalps erbeuten wollten, Gewehre, Pulver und Ausrüstungsgegenstände.

Dan hatte schon manches Abenteuer durchgestanden, und er wusste, warum die Blackfeet – wie alle anderen Stämme auch, die am Big Muddy und am Mississippi lebten – Gewehre erbeuten mussten.

Längst hatten die Indianer begriffen, dass sie Feuerwaffen brauchten, um eine Chance gegenüber den weißen Eindringlingen zu haben. Sioux, Mandan, Arikara, Ottoe, Gros Ventre, Omaha – sie alle wurden von den Weißen bedroht. Die Weißen engten die Jagdgründe der Indianer ein und vertrieben das Wild oder schlachteten es ab.

Die Indianer mussten sich wehren und kämpfen, wollten sie am Leben bleiben. Darum paktierten die Blackfeet mit den Trappern aus Kanada. Es war vielleicht ihre einzige wirkliche Chance.

Aber deshalb mussten Dan, Lynn und Hackett die Indianer nicht anerkennen. In der Wildnis zu sein, bedeutete Kampf auf Leben und Tod. Zu jeder Stunde, nachts und am Tage, war die Gefahr allgegenwärtig.

Das Kanu blieb nahe am Ufer. Die drei Männer hatten sich auf alles vorbereitet. Sie rechneten zu jeder Sekunde mit einer Entdeckung, mit einem Pfeilhagel und mit einem Kampf bis zum letzten Atemzug.

Auf einmal entdeckten sie weit vor sich im Nebel einen orangefarbenen Feuerfleck. Das Feuer glühte mitten auf dem Strom. Ein brennendes Kanu?

Wagemutig näherten sie sich dem Feuerfleck. Davor bewegten sich schemenhaft die rudernden Indianer.

Tom Hackett drängte das Boot in die Uferdeckung.

Plötzlich hörten sie einen markerschütternden Schrei und dann einen blindlings abgefeuerten Schuss. Schrilles Kriegsgeheul setzte ein. Überall fuhren sehnige Körper aus dem Wasser.

Der Angriff hatte nicht Dan, Hackett und Lynn gegolten. Sie hörten die Triumphschreie, dann das Klatschen, als die Indianer sich wieder in das Wasser warfen, und schließlich am Ufer vor sich das Knacken und Brechen von Zweigen. Kanus mit Blackfeet trieben an ihnen vorbei und verschwanden.

Totenstille trat ein. Noch immer brannte das Feuer.

Erst nach etwa einer halben Stunde wagten die drei Männer sich aus der Deckung. Sie näherten sich dem Feuer, das nur mehr glimmte, und erreichten eine Insel im Strom.

Abseits des Feuers zogen sie das Kanu auf die sandige Insel. Geduckt schlichen sie über die Insel und verharrten hinter Strauchgruppen.

Dan konnte den Toten am Feuer deutlich sehen.

An der zerfetzten Kleidung erkannte er, dass der Tote ein Trapper gewesen war. Die Leiche war völlig verstümmelt. Der Unbekannte war skalpiert worden.

„Seht euch das an!“, flüsterte Tom Hackett und schluckte schwer. „Er muss ein Speckfresser gewesen sein. Kein erfahrener Waldläufer macht mitten im Indianergebiet ein helles Feuer, und das auch noch auf einer Insel. Er hat sich wahrscheinlich auf dieser Insel sicher gefühlt, dieser Dummkopf.“

„Morgen früh werden die Aaskrähen kommen“, sagte Chester Lynn bedrückt. „Es ist besser, wenn er unter die Erde kommt.“

„Nein.“ Dan Oakland blickte die Gefährten ernst an. „Macht mir nichts mehr vor. Ihr gehört zwar zur Teufelsbrigade, aber auch ihr seid noch nicht lange hier oben am Missouri, stimmt’s?“

„Also gut“, gab Tom unumwunden zu, „das stimmt. Doch wie hast du das wieder herausgekriegt?“

„Viel weiß ich auch noch nicht über die Indianer, aber so viel schon, dass ich mich hüten werde, den Toten zu begraben!“

„Willst du, dass die Krähen ihn zerfetzen?“, fragte Chester dumpf.

„Ihn oder uns.“ Dan witterte in den schwachen Nachtwind. „Die Blackfeet-Krieger werden in ihrem Lager von diesem toten weißen Mann berichten, und dann werden die Jünglinge sich auf den Weg machen, den Toten zu sehen. Wenn der Tote aber begraben worden ist, dann werden die Krieger sofort wissen, dass zumindest ein Weißer auf der Insel gewesen ist. Sie werden sofort nach uns suchen.“

„Mann, er hat recht, Chester!“, sagte Tom. „Wir dürfen ihn nicht begraben. Die Krähen werden nur die Knochen von ihm übrig lassen, aber wir werden nicht von den Blackfeet gehetzt.“

„Ihr sagt das so daher“, ächzte Chester. „Der arme Kerl ...“

„Tot ist tot.“ Dan wandte sich ab und ging zum Boot zurück, schob es in das Wasser, stieg ein und wartete. Wenig später fuhren sie weiter stromaufwärts.

Sie waren während der ganzen Nacht unterwegs. Als der Morgen graute, umfuhren sie mehrere Sandbänke und brachten das Kanu schließlich in das Uferdickicht. Sie legten sich unter die Sträucher und schliefen abwechselnd. Mittags brachen sie wieder auf.

Hell funkelten die Wasser. Warm schien die Sonne. Leise glitt das Kanu flussaufwärts. Kein Laut unterbrach die tiefe Stille.

Dan Oakland wusste nun, wo die Trapper der Teufelsbrigade zu finden waren. Tom Hackett hatte ihm den Weg dorthin erklärt. Nicht aus Geschwätzigkeit, sondern in weiser Voraussicht. Keiner von ihnen konnte wissen, ob sie alle das Ziel erreichen würden. Wenn nur einer durchkam, dann konnte die Trapperbrigade immer noch gewarnt werden.

Manchmal lichtete sich der Wald, breiteten sich riesige Lichtungen und weite Schneisen aus. Dann war die weite Prärie zu sehen. Sie kamen gut voran – zu gut. Sie witterten Gefahr, doch sie konnten nichts entdecken.

Verborgen im Dickicht kniete ein junger Blackfeet und beobachtete die drei Weißen. In seinen dunkelbraunen Augen glühte es auf. Lautlos warf er sich herum und schnellte in den Urwald hinein, und wie ein Langstreckenläufer eilte er durch die Wildnis, setzte über Luftwurzeln hinweg, durchbrach das Unterholz und erreichte weit vor dem Kanu das Lager seines Stammes.

2.

Dumpf dröhnten die Trommeln. Die Laute hallten durch die Wälder am Missouri – von einem Indianerlager zum anderen. Das Dampfboot durchpflügte die schlammigen Wasser des Big Muddy und näherte sich der Taverne der Trapper. Bewaffnete Männer standen an Bord und lauschten den Trommeln. Schon seit vielen Stunden hörten sie nun schon diese Signale der Indianer.

Endlich kam die Taverne in Sicht, und eine Viertelstunde später legte die Catfish am Steg an, der weit in das Wasser hinausragte. Käpt’n Jackson ging von Bord. Der ergraute Mann mit dem faltigen Gesicht stapfte ächzend über den langen Steg. Männer begleiteten ihn. Andere blieben an Bord.

Cherie beobachtete die Männer. Sie schien unruhig. Als sie Stimmen hörte, lief sie zurück hinter die Theke und langte zur Flasche mit Brandy. Schon kamen die Männer herein. Plötzlich war auch der Besitzer der Taverne im Raum und begrüßte Jackson.

„Mein guter, alter Tatou“, sagte der Käpt’n und schüttelte ihm die Hand, „wie geht es Ihnen? Läuft das Geschäft?“

„Oh, ich kann nicht klagen, Monsieur Jackson! Hey, Cherie, bring für unsere Gäste eine Runde Brandy!“

Cherie lächelte, füllte die Blechbecher und brachte sie an den Tisch, wo die Männer sich niedergelassen hatten. Tatou und der Kapitän der Catfish gingen später für eine Weile nach hinten. Im Gastraum lachten die Männer. Cherie konnte unbemerkt ihren Platz hinter der Theke verlassen und schlich dorthin, wo sie Tatou und den Kapitän vermutete ...

Reglos stand sie neben der Tür und horchte. In Tatous Wohnraum unterhielten sich die Männer. Cherie konnte kaum etwas verstehen. Manchmal hörte sie etwas über Gewehre und Pulver, über die Teufelsbrigade und über die Hudson Bay Company. Sie ging wieder nach vorn und bediente die Männer der Catfish.

„He, Süße, komm mal schön her, setze dich zu uns!“, rief einer lachend.

Sie lächelte, nahm einen kleinen Schluck und schüttelte den Kopf.

„Ah, oui“, entgegnete sie sanft, „ich weiß, mein Lieber, du bist scharf wie eine alte Bisamratte, aber daraus wird heute leider nichts. Ich muss hier arbeiten. Tut mir wirklich leid ...“

Die Männer johlten und tranken. Der Kapitän und Tatou waren noch immer hinten.

Cherie schritt langsam zur Tür. Die Männer der Catfish beobachteten sie breit grinsend. Sie blieb auf der Schwelle stehen und blickte zum Fluss. Posten bewachten das Dampfboot.

„Wollt ihr stromauf?“, fragte sie.

„Ja, Kleine! Willst du etwa mit?“

„Oh, nein, ich weiß was Besseres, Monsieur.“ Sie sah die amerikanische Flagge über den Aufbauten der Catfish träge im warmen Wind dieses Nachmittags flattern.

„Wollt ihr etwa auf die Jagd?“

Die Männer lachten wieder. „Jagd ist gut, Darling! Ja, wir wollen jagen!“

„Ihr habt es gut“, meinte Cherie, „ihr könnt frei umherziehen wie die Vögel am Himmel. Ich muss hier aushalten.“

Einer der Männer erhob sich und kam an die Tür. Er legte die Hand auf ihre Schulter und flüsterte ihr ins Ohr. Zornig drehte sie sich um und gab ihm eine Ohrfeige. Fluchend wich er zurück. Die anderen lachten laut.

„Du Schwein!“, sagte sie und stampfte mit dem Fuß auf, verließ die Taverne und schritt langsam über die Lichtung. Der geohrfeigte Mann hielt sich die Wange und grinste plötzlich. In den blauen Augen flackerte es. Er leckte sich die spröden Lippen und folgte der Französin.

Das hatte Cherie nur gewollt. Sie war eine sehr neugierige Frau, und sie wollte um jeden Preis wissen, was die Catfish geladen hatte. Das Dampfboot lag ziemlich tief im Wasser. Die Fracht konnte nicht allein aus Proviant bestehen. Sie hörte die Schritte des Mannes hinter sich und hastete unter die Bäume, lief um die dichten Strauchgruppen und blieb abseits des Anlegestegs am Ufer stehen. Er folgte ihr, keuchte und brach aus dem Unterholz.

„He“, schnaufte er, „was soll das? Warum hast du mich geschlagen, Cherie? Du magst mich! Gib es doch zu!“

Sie lächelte. „Du hast es erraten, mein Guter.“

Er wollte sie umarmen und küssen. Sie wehrte ihn sanft ab. „Erst musst du mir versprechen, mich mitzunehmen, mon ami. Ihr fahrt doch nach Fort Union?“

„Nein. Frag’ doch nicht so was!“

„Wohin fahrt ihr dann? Ihr habt viel geladen. Vielleicht Gewehre?“

In seinem Gesicht zuckte es. „Woher weißt du das? Kannst du etwa hellsehen, oder hat dir das jemand verraten?“

„Oh, mon copain, ich bin eine Frau – eine einfühlsame Frau“, antwortete sie lächelnd. „Euer Boot trägt eine amerikanische Flagge, aber ihr seid keine Amerikaner! Ihr seid Engländer, nicht?“

Er schüttelte benommen den Kopf und begriff nicht, dass die Französin das alles nur vermutete. „Ja, aber ...“

„Du brauchst nicht weiterzusprechen, mon petit“, unterbrach sie ihn sanft und streichelte seine Wange, „ich weiß alles. Ihr transportiert Waffen und Pulver in das Indianergebiet. Ihr gehört zur Snake-River-Brigade. Die Flagge auf der vieux old Catfish ist nur Tarnung.“

„Hör auf! Sei still!“, ächzte er. „Wenn jemand das hört! Dann ist der Teufel los!“

„Niemand kann uns hören, mon petit. Die Trapper sind längst verschwunden. Nur ihr seid hier.“

„Hör auf!“, fuhr er sie an. „Verdammt, das darf niemand erfahren!“

„Ich bin eine Französin, ich sage nichts. Ich werde doch keine englischen Gentlemen verraten! Franzosen und Engländer kämpfen schließlich gemeinsam gegen die Amerikaner.“

Er umfasste ihre Schultern und blickte sie ernst an. „Du darfst zu keinem Menschen darüber sprechen, verstanden?“

„Sonst wird man mir die Gurgel durchschneiden – ritsch-ratsch?“

„Ja, genau das – ritsch-ratsch!“

„Oh, chou-chou, das muss ein herrliches Gefühl sein!“, seufzte sie.

„Du bist verrückt!“ Er ließ sie los, wandte sich ab und ging zurück. Als er die Taverne betrat, grinsten die anderen und fragten ihn, ob es Spaß gemacht habe. Er antwortete nicht, setzte sich und blickte schweigend zum Tisch hinüber, an dem Tatou und Kapitän Jackson saßen.

Die Französin schlenderte am Ufer entlang und blieb am Steg stehen.