3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

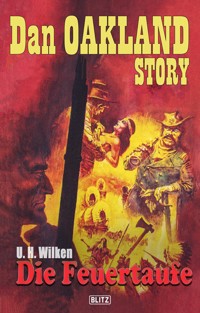

- Serie: Die Dan-Oakland-Story

- Sprache: Deutsch

Dan Oakland stößt von der Handelsstation Fort Union am Oberlauf des Missouri in das Land der Blackfeet vor. Weiße Flusspiraten haben große Teile des nahezu unpassierbaren Gebietes mit brutaler Gewalt unter ihre Kontrolle gebracht.Dieses Taschenbuch enthält folgende Romane:Feuertaufe am Big MuddyDas entgötterte Land

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 294

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

In dieser Reihe bisher erschienen

4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis

4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade

4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe

4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel

U. H. Wilken

Die Feuertaufe

Der Text wurde anhand der Originalmanuskripte des Autors sorgfältig überarbeitetet und um bisher unveröffentlichte Textpassagen ergänzt. Der Abdruck erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung von Detlef Wilken.

Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verla, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckgRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-082-6Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!

Feuertaufe am Big Muddy

1.

Warnend schrie die Aaskrähe im Gehölz.

Wie ein Raubtier kroch der Mann durch das halbdunkle Dickicht am Ufer des Missouri.

Er wollte töten. Blanker Hass machte ihn grausam. Er konnte nicht mehr anders handeln. Der Hass vergiftete seine Seele und zerstörte alles Gute, was in ihm gewesen war.

Behutsam drückte er die feuchten Zweige beiseite und blickte lauernd zum Lagerfeuer hinüber, das auf der Lichtung flackerte. Der zuckende Flammenschein tauchte den ahnungslos am Feuer sitzenden Mann in orangefarbenes Licht.

Wieder krächzte die Aaskrähe.

„Du Mistvieh!“, flüsterte der schleichende Mann. „Ich bring dich um.“

Langsam zog er das Jagdmesser, schätzte die Entfernung und schleuderte das Messer blitzschnell.

Die Krähe flatterte hoch, doch sie entkam nicht. Die beidseitig scharfe Klinge des Wurfmessers durchbohrte einen Flügel und nagelte den Vogel an einen Baumstamm fest.

Gellend schrie er.

Der Mann am Feuer richtete sich auf und sah sich nach dem Geschrei um. Doch die dichten grauen Nebel vom Big Muddy verwischten alle Konturen.

Lautlos schnellte der Messerwerfer an den Baum heran und packte die Krähe. Seine sehnige Faust zerquetschte den Vogelkörper.

Schon riss er das Messer aus dem Stamm und schlich weiter.

Noch immer stand der Mann am Feuer und lauschte. „Bist du es, Phil?“, rief er mit gedämpfter Stimme.

Der Mann im Dickicht antwortete nicht und schlich weiter. In seinen Augen flackerte es.

„Phil, wo steckst du? Antworte doch, mon ami!“

Ein Windstoß ging durch die dunklen Wälder der Wildnis. Unheimliches Stöhnen versickerte im Nebel.

„Verdammt!“, ächzte der Mann am Feuer. „Wo bleibt er denn nur?“

Urplötzlich hörte er hinter sich ein Geräusch. Hosenbeine streiften durch Farnkraut. Er ruckte herum und wollte aufschreien, doch der Angreifer stieß schon zu.

Beide stürzten, rollten weg vom Feuer und gerieten in den Sumpfstreifen am Ufer. Verzweifelt wehrte sich der Verletzte. Beide Männer keuchten, wühlten im Schlamm, klatschten zwischen hohes Schilf, gerieten unter Wasser. Immer wieder stach der Mann zu, bis der Gegner kein Lebenszeichen mehr von sich gab.

Röchelnd und tropfnass, mit Schilf behangen und voller Morast, kam der skrupellose Mann hoch und zerrte den Toten an den Beinen hinter sich her, schleifte ihn auf die Lichtung und blickte düster auf sein Opfer.

„Du wirst nichts verraten, alter Freund ...“

Einsam saß Daniel Oakland am glimmenden Lagerfeuer.

Das wettergebräunte Gesicht war angespannt. Die steingrauen Augen verengten sich und blickten forschend über den Platz.

Geheimnisvoll raschelte es im Unterholz des Urwalds. Kein Laut entging dem jungen Trapper. Er musste auf alles achten, sein Leben hing davon ab.

Im Nebelfeld war nicht viel zu erkennen.

Das abseits stehende Pony blähte die Nüstern und prustete leise. Auch das Tier hatte Witterung aufgenommen.

Langsam griff Dan Oakland zur Hawken Rifle. Das schwere doppelläufige Gewehr steckte noch in einer schützenden Lederhülle, damit das Pulver trocken blieb. Die großen Hände des jungen Mannes legten sich fest um das Gewehr.

Blitzschnell ließ er sich nach hinten fallen und rollte aus dem roten Schein der Glut, richtete sich am Rande des Lagerplatzes halb auf und setzte geschmeidig über Farnkraut hinweg. Schon duckte er sich tief im Dickicht.

Der Dunst legte sich wie Tau auf seine weiche Lederkleidung. Er kauerte so reglos, dass sich die Fransen an den Schulterecken, Ärmeln und Hosenbeinen nicht bewegten.

Die Wildnis umgab ihn mit tödlichem Schweigen. Kein fremder Laut hatte ihn gewarnt. Der Instinkt hatte ihn in höchste Alarmbereitschaft versetzt.

Irgendetwas näherte sich seinem Lagerplatz.

Vielleicht war es nur Wild, das unterwegs zum Wasser war. Dan Oakland war misstrauisch. Wohl kaum würde sich das Wild mit dem Wind dem Wasser nähern.

Er konnte seinen Lagerplatz gut übersehen. Der Dunst verwischte die Konturen des Ponys und der Bäume. Die Glut leuchtete wie ein rotes Auge durch die Nebeldecke.

Um ihn herum war Indianerland, waren die Blackfeet auf dem Kriegspfad. Er musste mit ihnen rechnen.

Er war auf dem Weg nach Fort Union.

Die Zeit ging dahin, und nichts geschah. Dan blieb misstrauisch. Er verließ sich auf seinen Instinkt.

Da raschelte es abseits vom Lagerplatz. Zwei schemenhafte Gestalten tauchten im Dunst auf.

Indianer.

Sie trugen nur Mokassins und einen Lendenschurz. Die Hände packten die Tomahawks, zwischen den Zähnen klemmte ein Messer. Die schwarzen Haare hingen glatt bis auf die muskulösen Schultern.

Nahezu lautlos glitten sie näher und starrten zum Pony hinüber. Das Pferd war nicht angeleint. Im Falle einer tödlichen Gefahr sollte es fliehen können.

Die Indianer knieten nieder im hohen feuchten Gras und lauerten. Sie sahen die Decke neben dem Lagerfeuer. Zufällig lag sie auf einem Baumstumpf. Es sah so aus, als würde dort ein Mann schlafen.

Dan beobachtete, wie die beiden Blackfeet die Fäuste mit den Tomahawks anhoben. Beide Streitäxte trafen den Baumstumpf, durchschlugen die Decke und bohrten sich in das morsche Holz.

Jetzt zogen die Indianer die Messer zwischen den Zähnen hervor und glitten über den Platz. Die Klingen schimmerten matt in Nebel und Mondschein. Voller Wucht jagten sie die Messer durch die alte Decke – und erst jetzt merkten sie, dass kein Gegner unter der Decke lag.

Fauchend schnellten sie herum, rissen dabei die Messer aus dem morschen Holz und sahen Dan Oakland dicht vor sich.

Er wollte nicht schießen und weitere Indianer heranlocken.

Er schlug mit der Hawken wie mit einem starken Knüppel zu, fegte einen Blackfeet von den Beinen und warf sich zur Seite. Das Wurfmesser verfehlte ihn nur um Haaresbreite.

Blitzschnell rollte Dan weg, sprang dann hoch und warf sich über den Baumstumpf hinweg. Der zweite Blackfeet setzte nach, fauchte wie eine Wildkatze, wollte das Messer werfen. Da hatte Dan bereits den Tomahawk gepackt und schleuderte ihn gegen die Brust des Indianers. Mit einem Röcheln stürzte der Blackfeet auf den Rücken, ließ das Messer fallen und griff sich an die Brust. Zuckend krallten sich die Hände um die Streitaxt. Stöhnend erschlaffte er, lag still und blickte mit gebrochenen Augen in den Himmel.

Schon richtete der andere Blackfeet sich noch etwas benommen auf. Sein Mut war nicht gebrochen. Fauchend sprang er los, ließ sich neben den Toten fallen und riss den Tomahawk aus dessen Brust.

Er wollte Dan Oakland töten, um jeden Preis, und wenn er selber dabei zugrunde ging.

Dan konnte schießen, aber das wäre kein fairer Kampf gewesen. Der Blackfeet besaß kein Gewehr.

Mit harter Hand riss Dan den zweiten Tomahawk aus dem Baumstumpf hervor. Beide Gegner richteten sich auf, jeder hielt einen Tomahawk bereit.

Dan überlegte: Es mussten noch mehrere Blackfeet in der Nähe sein. Diese beiden waren keine Späher, sie gehörten keiner Vorhut an. Sie waren Krieger.

Geduckt und breitbeinig standen sie sich gegenüber. Dan hatte das Gewehr fallen lassen. Sie starrten sich an. Zwischen ihnen gab es nur Todfeindschaft.

„Kleiner dreckiger Kojote“, sagte Dan und spie aus. „Was will der stinkende Kojote gegenüber einem Wolf erreichen, he? Will er mit seinen kleinen morschen Zähnen an meinem Fell knabbern?“

Er wollte den Blackfeet reizen und hatte Erfolg damit. Der Indianer stöhnte auf.

Der Blackfeet musste jedes Wort verstanden haben. Im knochigen Gesicht zuckte es heftig. Er war noch ziemlich jung, wahrscheinlich nicht älter als Dan Oakland.

„Little Black Hawk Bleichgesicht töten“, zischte der Indianer. „Little Black Hawk bringen Skalp in Wigwam.“

Er war klug. Er hatte die Sprache der Weißen schnell erlernt. Als Dan ihn näher betrachtete, stellte er fest, dass dieser Blackfeet gar nicht so wild und teuflisch aussah.

„Der Kleine Schwarze Falke ist ein Schreier“, entgegnete er abfällig. „Er hat kurze Flügel und frisst nur Aas wie eine Krähe. Er kann nicht zum Licht hochfliegen.“

Der junge Blackfeet krümmte sich. Die Worte zerstörten seine Beherrschung. Urplötzlich raste er auf Dan Oakland zu und holte aus.

Wenn der Hieb mit dem Tomahawk Dan getroffen hätte, wäre er mit gespaltenem Schädel blutüberströmt zusammengebrochen.

Doch Dan wich katzenhaft schnell aus und schlug die stumpfe Seite des Tomahawks mitten in den Bauch des Gegners.

Der Indianer klappte zusammen. Ein harter Tritt traf seine Kniekehle. Er fiel auf den Rücken – und schon kniete Dan auf dem Indianer und hielt ihm sein Jagdmesser an den Hals.

„Schrei, Little Black Hawk! Ruf die anderen Krieger, damit sie dich retten können.“

Der junge Indianer ruckte schwach hoch. Die Muskeln erschlafften. In den schwarzen Augen wurde es stumpf. Er war geschlagen und besiegt.

„Töte Little Black Hawk“, bat er.

„Nein.“ Dan knurrte grimmig. „So schnell kommst du nicht in die ewigen Jagdgründe, Kleiner Schwarzer Falke.“

„Töte“, stöhnte Little Black Hawk verzweifelt. „Mach mich tot.“

Er war ohne Waffe Dan ausgeliefert. Dan war zum Herrn über sein Leben geworden. Er konnte ihn töten. Er hatte das Recht dazu.

Hart lag das scharfe Jagdmesser am Hals des Indianers. Wenn der Blackfeet schluckte, ritzte die Klinge die Haut.

Dan horchte. Das Pony war ruhig. Kein Laut drang aus dem dunklen Unterholz hervor. Die anderen Blackfeet mussten mindestens eine Viertelmeile entfernt sein.

Er sah, wie etwas Blut aus der Schnittwunde am Hals kam. Ihm wurde klar, dass er ihn nicht einfach wie ein Stück Vieh abstechen konnte. So nahm er etwas das Messer zurück und blickte in die dunklen Augen, die plötzlich vor Tränen schillerten.

Der Blackfeet war ein Mensch mit Empfindungen und Gefühlen. Ganz sicher hing er auch am Leben.

Dan erhob sich und stieß das Jagdmesser in die Scheide. Breitbeinig stand er über dem Blackfeet und blickte ihn ruhig an.

„Steh auf“, sagte er rau. „Ein Krieger liegt nicht am Boden. Steh auf, Little Black Hawk!“

Der Indianer wollte nicht. Schlaff lag er im feuchten Gras und hatte sich seinem Schicksal der Schande hingegeben.

„Bleichgesicht töten“, stöhnte er.

„Nein“, antwortete Dan entschlossen, wandte sich ab und kehrte ihm den Rücken, hob den Tomahawk auf und stieß den Stiel hinter den Gürtel. Dann rollte er die Decke zusammen und trat das Feuer aus.

Langsam richtete der Blackfeet den Oberkörper auf. Die Haut war mit Büffelfett eingerieben und glänzte matt im Sternenlicht. Nebel nässte seine schwarzen Haare. Er ließ Dan Oakland nicht aus den Augen und wischte hastig und verstohlen die Tränen weg.

Als Dan den Lagerplatz verließ, kauerte der Blackfeet neben dem Toten. Langsam verlor sich der leise dumpfe Hufschlag des Ponys am Ufer des Big Muddy.

Wie tot kniete der Blackfeet auf der kleinen Lichtung.

Sein Gesicht war völlig ausdruckslos, als wäre er von grenzenloser Leere erfüllt.

Nach einer Ewigkeit richtete er sich vollends auf. Er schlug mit dem Tomahawk Äste von den Bäumen und baute ein hohes Stangengerüst. Darauf legte er den Toten und deckte ihn mit Moos, Farn und Geäst zu.

Lautlos folgte er sodann Dan Oakland.

Schon bald merkte Dan, dass der Blackfeet hinter ihm war. Der Indianer war mit Tomahawk und Messer bewaffnet, aber er fiel Dan nicht an. Er blieb wie ein Schatten in Dans Nähe.

Später stieg Dan ab und zog das Pony hinter sich her. Er bekam den Indianer nicht zu Gesicht. Als der Morgen graute, rastete Dan. Der Wind trieb Dunstschwaden über den breiten Strom. Im Osten ging die Sonne auf. Warme Herbstwinde fächelten durch die Wälder. Dan fühlte sich beobachtet.

Wie ein treuer Hund war der Blackfeet ihm gefolgt. Vielleicht suchte Little Black Hawk in Dans Nähe noch immer den Tod. Er wagte nicht, zu seinem Stamm zurückzukehren. Dann müsste er zugeben, besiegt worden zu sein. Die alten Squaws würden mit Reisigruten nach ihm schlagen und ihn auslachen, verhöhnen und anspucken.

Manche Indianerstämme jenseits des Missouri und Mississippi hielten sich Schwarze als Sklaven. Vielleicht fühlte der junge Blackfeet sich als Sklave des jungen weißen Mannes.

Dan machte ein kleines rauchloses Feuer, briet etwas Fleisch und blickte nicht auf.

„Komm her“, sagte er. „Setz dich an mein Feuer!“

Doch der Blackfeet kam nicht, kauerte im Dickicht und zitterte, obwohl es warm geworden war.

Allmählich begriff Dan, dass der Blackfeet von ihm getötet werden wollte, um seine Ehre wiederzuerlangen.

Dan hing am Leben und wollte auch das Leben eines anderen Menschen nicht aus Lust und Laune auslöschen. Als der Blackfeet auf seine Worte hin nicht reagierte, kümmerte sich Dan nicht mehr um ihn. Später, als Dan wieder unterwegs war, wusste er nicht, ob der Indianer noch in seiner Nähe war.

Weit stromaufwärts lag Fort Union. Dahin wollte Dan.

Der Hornist blies auf dem Appellplatz von Fort Union ein Signal. Männer kamen aus den festen Unterkünften. Herdrauch wehte über die hohen Palisaden. Langsam drehte sich auf der Dachspitze eines Wachturms ein Windrad und zeigte genau die Richtung an, aus der der Wind kam. Alle Männer innerhalb der Palisaden blickten zum geöffneten Tor.

Dort stand Lieutenant Philippe du Portier und hielt einen schlaffen Körper auf den Schultern. Die Arme des Toten baumelten schlenkernd herunter. Zuerst konnte niemand den Toten erkennen. Langsam ging du Portier weiter und trug den Toten über den Platz, vorbei an den Shoshone-Indianern, den Kundschaftern und Pelzhändlern. Ein paar Trapper hielten sich in Fort Union auf. Struppige Hunde, die im Winter die Schlitten zogen, lagen im warmen Sand. Mehrere Soldaten stürzten aus der Unterkunftsbaracke.

„Lieutenant!“, rief Sergeant Jonathan Bond und rannte dem Offizier entgegen. „Großer Gott! Das ist ja Lieutenant Nolan ...“ Du Portier blickte den bulligen Sergeant ernst an.

„Ja, Sergeant. Ich habe ihn am Ufer gefunden.“

„Wer hat das getan, Sir? Mein Gott, sind die Indianer wieder auf dem Kriegspfad?“

„Vermutlich, Sergeant. Ich habe Lieutenant Nolan blutend auf unserem Lagerplatz gefunden. Kommen Sie, nehmen Sie mir den Toten ab.“

Sergeant Bond hievte sich den leblosen jungen Lieutenant Hudson J. Nolan auf die breiten Schultern und folgte Phil du Portier in die Offiziersbaracke. Behutsam legte er den Toten auf das einfache Lager und wischte sich das Blut an den Hosenbeinen ab.

„Sir, Lieutenant Nolan sieht ja ganz schrecklich zugerichtet aus.“

Die Uniform des Offiziers starrte vor geronnenem Blut und dreckigem Morast.

„Bleiben Sie hier, Sergeant. Ich muss sofort dem Kommandanten Meldung machen.“

„Jawohl, Sir.“

Philippe du Portier stand wenig später dem Captain gegenüber. Captain Logan Dodge war ein blonder Mann, der große Ruhe ausstrahlte. Er trug ständig eine abgewetzte alte Lederjacke über der Uniform. Ernst und fragend blickte er du Portier an, der hier in der Wildnis keine Uniform trug.

„Ich weiß, Lieutenant – Nolan ist tot.“ Dodge verschränkte die Arme auf dem Rücken und ging im Raum auf und ab. „Berichten Sie!“

„Sir, Lieutenant Hudson J. Nolan und ich waren, wie von Ihnen befohlen, auf der anderen Seite des Missouri. Ich war weggegangen, um unser Boot mehr aus dem Wasser zu ziehen und es in die Deckung der Bäume zu bringen. Als ich zurückkam, lag Lieutenant Nolan tot auf dem Platz. Es muss ein furchtbarer Kampf vorausgegangen sein.“

„Sie sind sehr lange weg gewesen, Lieutenant.“

„Wir hatten eine Indianerspur entdeckt.“

„Glauben Sie, dass die Indianer Nolan umgebracht haben?“

„Vermutlich, Sir, aber genau kann ich das nicht wissen.“

„Ich werde ihn mit militärischen Ehren beisetzen lassen. Bereiten Sie alles vor. Und dann machen Sie sich mit drei Mann auf den Weg und suchen drüben alles genau ab.“

„Jawohl, Sir.“ Philippe du Portier wandte sich ab, doch an der Tür drehte er sich noch einmal um. „Sir, wenn ich dazu noch etwas sagen darf. Ich glaube, dass Hud Nolan mit seiner Uniform die Rothäute sehr gereizt haben muss. Ich hatte ihm noch gesagt, dass er normale Siedlerkleidung anziehen soll. Aber er hat nicht darauf gehört.“

„Schon gut, was sollen wir darüber noch reden? Nolan ist tot. Jetzt müssen Sie seine Aufgabe mit übernehmen.“

„Ich werde eben doppelt so viel arbeiten, Sir.“ Phil du Portier senkte den Blick und schluckte schwer. „Nur eines macht mir wirklich große Sorgen, Sir ...“

„Handelt es sich um Nolans Verlobte?“

„Ja, Sir – und auch um meine Verlobte ... Hud – das heißt, Lieutenant Nolan und ich – sind mit zwei Schwestern verlobt. Der Vater der beiden jungen Damen ist hierher unterwegs, Sir. Mister Cole Crawford besitzt ein eigenes Flat Boat. Die beiden Schwestern wollten uns besuchen kommen, das haben sie zumindest geschrieben. Die Briefe sind erst vor wenigen Tagen hier in Fort Union eingetroffen.“

„Dann können Sie nur beten, dass alles auf der langen Fahrt hierher gut geht, Lieutenant. Wenn die Indianer wieder auf dem Kriegspfad sind, muss sich die Besatzung des Flat Boat auf sehr schwere Kämpfe gefasst machen.“

Du Portier nickte und konnte seine Unruhe nicht unterdrücken.

„Sir, könnte ich vielleicht mit ein paar Männern aufbrechen und ...“

„Nein“, unterbrach ihn Logan Dodge ruhig und bestimmt, „das kommt nicht in Frage, Lieutenant. Ich, Sie, wir alle haben den Befehl bekommen, hier oben in Fort Union ein Depot für die Armee einzurichten. Ich kann keinen einzigen Mann entbehren. Wenn ihr Mister Crawford die lange Reise auf dem Big Muddy riskiert und auch noch seine Töchter mitnimmt, ist das allein seine Sache. Wir haben hier unsere Pflicht zu tun.“

Zögernd ging Lieutenant du Portier hinaus. Bedrückt schritt er über den sonnenhellen Platz und blieb neben dem Sergeant stehen.

„Lieutenant Hudson J. Nolan wird sofort bestattet, Sergeant ...“

„Ja, Sir. Unter den alten Bäumen, wo auch die anderen liegen, Sir?“

Der junge Offizier nickte und ging weiter. Er wollte seine Empfindungen nicht zeigen. Mit ausdruckslosem Gesicht verschwand er in einer Baracke und griff in seiner Unterkunft nach der Flasche Brandy.

Fort Union war ein Vorposten der Zivilisation mitten in der indianischen Wildnis. Es gab hier nur eine kleine militärische Besatzung. Das Fort war ein entlegener Außenposten der American Fur Company, der mächtigen Pelzhandelsgesellschaft: eine einsame Handelsstation, auf der sich die Trapper mit den Handel treibenden Indianern trafen.

Zwei Stunden später wurde Lieutenant Hudson J. Nolan mit militärischen Ehren beigesetzt. Kurz darauf brach Phil du Portier mit drei Soldaten auf, setzte in einem Boot über den Missouri und machte sich auf die Suche ...

2.

Träge wälzten sich die Wasser des Big Muddy nach Südosten. Treibholz bildete auf dem Strom tückische Hindernisse. Ein feiner Nebel lag über dem Wasser.

Die Indianer hier oben im Norden spürten bereits, dass ein harter Winter nahe war.

Lichtschein fiel aus einem der kleinen Fenster des Flat Boat. Die Behausung auf diesem flachen Boot aus Baumstämmen ähnelte einer Hütte. Lange starke Stangen lagen an Deck. Das Ruder ragte mit seiner leicht gebogenen und sehr langen Pinne bis auf das Dach der Aufbauten.

Das Flat Boat lag mitten im Strom nahe einer Sandbank.

Die schweren Schritte eines Mannes polterten über die Planken.

Cole Crawford beugte sich über die niedere Reling und starrte mit verkniffenen Augen zum Ufer hinüber. Der Wald stand wie eine schwarze Mauer im Nebel.

Fremde und geheimnisvolle Geräusche brachte der Wind über den Strom.

Crawford war ein sehr tapferer Mann. Er wollte nicht nur seine Töchter nach Fort Union bringen und seinem vierzehnjährigen Sohn Billy die Wildnis zeigen, er wollte auch ein Geschäft mit Pelzen beginnen.

Er war ein wahrer Riese von Mann.

Ganz allein hatte er sein Flat Boat stromaufwärts gebracht. Mit Bärenkräften hatte er es mittels der langen Stangen gegen die Strömung gedrückt.

Wenn ein scharfer Wind über den Strom gekommen war, hatte er das derbe Segel gehisst und sich etwas ausruhen können.

Jetzt lag das Flat Boat vor Anker.

Crawford witterte nicht die tödliche Gefahr am Ufer.

Dort glitten völlig lautlos mehrere Indianer durch das Dickicht und beobachteten das Hausboot auf dem Strom.

Die Crow-Indianer sahen deutlich den hünenhaften Mann, der an der Reling stand. Sie erkannten auch das Gewehr in seiner Rechten, eine schwere Waffe, die er wie ein Spielzeug trug.

In dieser Nacht wurden die Nebel immer dichter, je schwächer der Wind wurde. Schließlich erstarb der Wind. Es war völlig windstill.

Die Dunstschwaden wurden so dick wie der Dampf in den chinesischen Waschküchen von St. Louis, woher Crawford kam.

Er konnte das Ufer nicht mehr erkennen. Die Konturen der Bäume verschwanden.

Langsam betrat er die kleine Hütte auf dem Boot.

Sekundenlang fiel Lichtschein durch die Tür, bis er sie wieder schloss. Vor ihm standen vier Schlaflager, ein Tisch und eine Bank. Alles war am Boden festgenagelt, damit es sich nicht verschieben konnte. Auf den Schlaflagern saßen seine Töchter. Billy, der Junge, saß am Tisch und füllte Schießpulver in kleine Tüten. Er schüttete immer nur so viel hinein, wie für einen Schuss benötigt würde.

„Ist alles ruhig draußen, Daddy?“, fragte der schwarzhaarige Billy.

„Ja, mein Junge.“

„Die Indsmen wagen sich bestimmt nicht in unsere Nähe, Daddy. Sie haben Angst vor deinem Gewehr ...“

„Sei dir da nicht zu sicher, mein Junge. Die Indianer besitzen auch Feuerwaffen. Am Big Muddy herrschen Mord und Totschlag.“

Billy lächelte. „Ich habe keine Angst, Dad. In vier Jahren bin ich ja schon ein Mann. Dann geht es richtig los, Dad ...“

Cole Crawford lächelte flüchtig zurück, klopfte seinem Jungen sanft auf die Schulter und betrachtete dann seine Töchter.

Die dunkelhaarige Julia stopfte seine Socken. Die blonde Helena, schön wie ihre Schwester, hatte eine Schüssel auf dem Schoß und säuberte Fische.

„Soll ich die Wache übernehmen, Dad?“, fragte sie leise.

„Nein, mein Kind. Das mach ich. Ihr ruht euch aus. Es wird schon nichts geschehen.“

Seit vielen Tagen und Nächten waren sie schon unterwegs. Ein kleines Dampfboot hatte das Flat Boat über die Stromschnellen gebracht. Cole Crawford glaubte, dass die Fahrt auch weiterhin gut vorangehen würde. Das Dampfboot war ihnen entgegengekommen und hatte nur für sie beigedreht, um das Flat Boat über die reißenden Stromschnellen zu ziehen. Es gab noch die selbstverständliche Hilfeleistung der Pioniere untereinander.

„Legt euch schlafen“, brummte Crawford, „und du auch, Billy. Lass die Tüten so liegen. Morgen ist auch noch ein langer Tag.“

„Ja, Dad ...“

„Gute Nacht, Kinder.“

Er ging hinaus, drückte die Tür wieder zu und blieb reglos auf dem Boot stehen. Die Nebel nässten sein Haar und seinen grauen Bart. Das Gewehr zeigte zu Boden. Nach einiger Zeit stapfte er nach hinten und überprüfte das Ruder. Etwas treibendes Geäst hatte sich dort verfangen. Mit einem unterdrückten Fluch beugte er sich über die Reling und versuchte, das Geäst zu entfernen.

Am nebligen Ufer glitten sehnige Crow-Indianer in das Wasser. Messer steckten zwischen den Zähnen. Keiner der Crow trug ein Gewehr bei sich.

Cole Crawford stieß das Geäst weg und richtete sich auf. In der kleinen Behausung war das Licht erloschen. Seine Kinder hatten sich schlafen gelegt. Er war froh darüber.

Leise und mit tastenden Schritten ging der hünenhafte Mann zur Hütte. Da blieb er stehen und schloss von außen die kleinen Fenster, betrat die Bootshütte und verriegelte die Luken von innen. Leise ging er hinaus und schloss die Tür.

Auf dem Strom plätscherte etwas.

Er achtete nicht darauf. Solche Geräusche hörte man oft in der Nacht. Das war treibendes Geäst, das hängen blieb und sich wieder losriss. Es kam ihm nicht der Gedanke, dass es schwimmende Indianer sein könnten. Kein Laut warnte ihn. Nirgendwo schrie ein aufgescheuchter Vogel. Er fühlte sich sicher. Er besaß ja ein gutes Gewehr. Auch konnten seine Töchter und sein Sohn leidlich gut schießen.

Die Indianer waren unheimlich vorsichtig und lautlos. Sie ließen Hände und Beine unter Wasser und hüteten sich, noch einmal das Wasser plätschernd wegzustoßen. Langsam tauchten vor ihnen die dunklen Umrisse des Flat Boat auf. Seitdem sie schon mehrere dieser Boote überfallen und zerstört hatten, fürchteten sie sich nicht mehr vor den hölzernen Ungetümen.

Sie schwammen wie Hunde.

Crawford sah sie noch immer nicht, weil die Nebeldecke dicht über dem Wasser hing.

Eigentlich war es Wahnsinn, allein mit Kindern auf einem Flat Boat die Wildnis zu durchqueren. Die Indianer hassten jeden Weißen. Und weiße Skalpe waren beliebt.

Jetzt hatten die Crow die Sandbank erreicht, schoben sich hinauf und lagen still. Das Wasser umspülte die geschmeidigen Körper. Sie ragten nur mit dem Kopf aus dem Wasser.

Die Messer zwischen den Zähnen waren heimtückische und gefährliche Waffen. Manchmal rieben knirschend die Zähne eines Indianers auf dem Metall. Wasser tropfte von den Klingen.

Der Mann lehnte an der Ruderpinne und wusste nicht, wie sehr der feuchte Nebel das Pulver in seinem Gewehr zersetzte.

Lautlos verließen die Crow die Sandbank und ließen sich wieder ins tiefe Wasser gleiten.

Die beiden Mädchen und der Junge schliefen. Sie vertrauten völlig dem Vater, der sogar einen ausgewachsenen Grizzly wie einen nassen Hund schütteln könnte.

Doch selbst der stärkste Mann hat verwundbare Stellen.

Er starrte über den Strom und blickte nicht über die Reling in die Tiefe.

Die Indianer hatten das Flat Boat erreicht und hingen dicht am Boot. Langsam und geräuschlos zogen sie sich vorsichtig etwas höher.

Sie konnten den weißen Mann sehen und beobachteten ihn.

Als Crawford sich abstieß und über die Planken ging, kehrte er zwei Indianern den Rücken. Schon glitten sie auf das Boot.

Jetzt machte er kehrt und kam zurück. Die Crow waren verschwunden. Sie verbargen sich neben den Aufbauten.

Ahnungslos kam er näher, blickte umher, roch in den Nebel und nahm einen ranzigen Geruch wahr. Es roch wie altes Fett – wie Büffelfett! Sekunden später entdeckte er die Wasserspur auf den Planken. Er riss das Gewehr hoch, ging halb in die Knie und drehte sich herum. Zwei Indianer starrten ihn hasserfüllt an und sprangen auf ihn zu.

Er drückte ab. Doch es gab nur auf dem Steinschloss eine kleine Stichflamme. Die Pulverladung zündete nicht.

Aber Crawford gab nicht auf, handelte schnell, packte das Gewehr am Lauf und wollte damit ausholen. Da sprang ihn ein Crow von hinten an und jagte ihm das Messer in den Hals. Röchelnd kippte er nach vorn auf die Bootsplanken.

Das dumpfe Geräusch riss Billy aus dem Schlaf. Er schleuderte die Decke zur Seite, hastete zur Tür und wollte hinaus.

In letzter Sekunde hielt er ein und verriegelte die schwere Tür.

Dann schnellte er zu einem der Fenster und presste das Gesicht gegen die Luke. Durch einen schmalen Spalt konnte er hinaussehen.

Der Schreck schnürte ihm den Hals zu.

Genau vor ihm versuchte ein Indianer, in das Innere des Bootshauses zu sehen. Billy hatte das Auge des Crow-Indianers dicht vor sich.

Der Indianer konnte den Jungen unmöglich entdeckt haben. Im Raum war es dunkel. Draußen herrschte trotz des Nebels die fahle Helle des Mondes.

Zitternd wich Billy zurück.

Er sah nicht, wie ein Crow-Indianer auf seinem Vater kniete und mit dem scharfen Messer eine kreisrunde, schnelle Bewegung um den Kopf seines Vaters machte. Er sah auch nicht, wie ein anderer Crow seinem Vater den grauen Bart mitsamt der Gesichtshaut herausschnitt.

Dann klatschte es neben dem Boot – und der tote Körper des hünenhaften Cole Crawford trieb im trüben Wasser des Big Muddy stromabwärts.

Plötzlich hörte Billy, wie es an der Tür kratzte. Es hörte sich so an, als würde ein Wolf gegen die Tür schrammen.

Er stieß gegen den Tisch, stöhnte und weckte dadurch seine Schwestern. „Was ist denn, Billy?“

„Still, Julia!“, flüsterte er. „Indianer!“

„Wo?“

„Draußen. Auf dem Boot.“

„Aber wo ist Daddy, Billy?“, stöhnte Helena. „Um Gottes willen! Daddy ist doch ... draußen ...?“

Billy konnte nicht sprechen. Er zitterte am ganzen Körper. Seine Schwestern schrien entsetzt auf.

Draußen kratzte es wieder, dann zerrten und rissen Indianer an der Tür. Die Tür hielt.

In Todesangst irrte Billy im dunklen Raum hin und her und holte schließlich die drei Gewehre aus der Truhe. In fieberhafter Eile brachte er sie zum Tisch und tastete nach den kleinen Tüten. Sogar im Dunkeln konnte er die Gewehre laden, drückte Blei in die Läufe und stampfte mit dem Ladestock Blei und Pulver fest.

„Daddy“, schluchzte Julia.

„Still“, fauchte Billy. „Großer Gott, seid still! Sie haben Daddy über Bord geworfen. Nicht schreien, hört ihr? Die Indianer wollen jetzt auch uns. Ihr müsst ganz still sein.“

Lange Fingernägel kratzten an der Tür und an den Fensterluken. Wie Raubtiere schlichen die Crow umher, glitten über das Dach und versuchten, die Dachbretter zu lösen. Hinter den Wänden aus dünnen Baumstämmen lauerte der Tod.

Für Billy, Julia und Helena war es furchtbar, zu wissen, dass sie eingeschlossen waren. Es gab kein Entrinnen. Wenn sie die Tür öffneten, würden die Indianer hereinstürmen und sie alle niedermachen.

„Helena“, stöhnte Julia, „was sollen wir tun?“

„Ich weiß es nicht“, antwortete Helena. „Ich weiß es nicht. Aber wir dürfen sie nicht reinlassen. Das wäre unser Tod. Reiß dich zusammen, Julia! Nur nicht aufgeben ...“

„Ich sterbe fast vor Angst.“

„Ich auch, Julia, aber wir müssen durchhalten. Billy, hast du die Gewehre? Gib uns ein Gewehr! Wir werden uns bis zum letzten Atemzug verteidigen.“

„Ihr dürft jetzt noch nicht schießen.“

„Aber warum denn das nicht, Billy? Wir müssen uns doch verteidigen!“

„Ich weiß. Aber die Tür und die Fensterluken sind geschlossen. Willst du da etwa durchfeuern? Die Indianer würden uns durch die Löcher einzeln abknallen!“

Der vierzehnjährige Billy hatte die Führung übernommen und war jetzt so ruhig, als hätte er das alles schon viele Male erlebt. Seine Nerven waren bis aufs äußerste angespannt. Dennoch bewahrte er die Ruhe. Er hatte auf einmal keine Angst mehr.

Er, Julia und Helena standen um den Tisch herum. Jeder von ihnen umklammerte ein geladenes Gewehr. Was sollten sie tun?

Draußen war es still. Das Flat Boat bewegte sich schwach in der Strömung. Billy dachte angestrengt nach. Auf einmal kniete er nieder und zerrte eine Bodenluke hoch. Darunter war ein Hohlraum ohne Boden. Wenn er den Arm ausstreckte, konnte er in das Wasser greifen. Dieser Weg war ihre allerletzte Chance. Durch diese Luke konnten sie vielleicht unter das Boot gelangen, tief herunter in das Wasser tauchen und davonschwimmen.

„Billy!“, schrie Julia erstickt auf. „Tu‘s nicht!“

Er drückte die Luke wieder zu und schob den schweren Riegel davor.

„Nein, ich hau nicht ab“, antwortete er dumpf. „Aber ich könnte zum Anker schwimmen und das Seil durchschneiden. Dann würden wir mit dem Boot wegtreiben, flussabwärts.“

„Aber trotzdem wären die Indianer doch noch alle auf dem Boot, Billy!“

„Ich weiß, Helena, aber wir können in ein Gebiet kommen, wo Siedler wohnen. Die werden unser Boot sehen, vielleicht auch die Indianer, und uns retten.“

„Mensch, du vergisst die Stromschnellen, Billy“, sagte Helena entmutigt. „Die Felsen werden unser Boot völlig zertrümmern!“

„Lieber so über den Jordan gehen, als von den Indianern langsam zu Tode gemartert werden“, entgegnete Billy mit einer fast schon entsetzlichen Ruhe.

„Hör damit auf, Billy!“, wimmerte Julia. „Ich kann das nicht hören!!“

Sie schwiegen und horchten wie gebannt. Draußen blieb es still. Die Indianer waren auf dem Flat Boat, aber sie bewegten sich nicht, lagen auf dem Dach, kauerten neben den Aufbauten und hockten auf den Planken.

„Haben wir eigentlich genug Proviant?“, fragte Billy ganz leise.

„Der reicht für ein paar Tage“, flüsterte Helena. „Wenn wir sehr sparsam sind, reicht er vielleicht für anderthalb Wochen.“

„Wasser haben wir ja genug“, überlegte Billy. „Wir müssen jetzt warten. Los, helft mir: Wir schieben die Truhe vor die Tür! Macht bloß kein Licht! Da sind viel zu viele Spalten zwischen den Stämmen ...“

Die Mädchen waren dem Weinen nahe, doch die lebensbedrohliche Situation erstickte alle anderen Gefühle. Sie wollten überleben. Aus der Angst wuchs Mut zum Durchhalten.

Sie schoben die Waffentruhe vor die Tür. Dann saßen sie im dunklen Raum und horchten. Manchmal glitt draußen ein Indianer vorbei.

Wasser tropfte durch eine Dachfuge in den Raum. Zuerst glaubte Billy, dass es regnete. Doch dann begriff er langsam, dass dort oben auf dem Dach ein Indianer lag.

Er dachte an seinen Vater, den sie niedergemacht hatten. Er spürte zum ersten Mal, wie sich abgrundtiefer Hass anfühlte.

Er nahm ruhig das Gewehr, ging im Raum hin und her und blieb erst stehen, als er die Wassertropfen in seinem Gesicht spürte. Er stand genau unter dem Indianer und hob die schwere Rifle an. Ohne zu zögern, drückte er ab. Feuer und Blei jagten aus dem Lauf und krachten durch die aufsplitternden Dachfugen. Oben schrie gellend ein Indianer auf, rollte vom Dach und stürzte ins Wasser.

„Den habe ich erwischt“, sagte Billy todernst. „Gott sei Dank.“

„Billy“, stöhnte Julia. „Sag nicht so etwas. Der Herrgott hört alles.“

„Das soll er auch hören“, bockte Billy. „Warum verdammt hat er Daddy nicht geholfen?“

Julia weinte still ... Draußen gellte sekundenlang ein Wutgeheul.

Dann wurde es wieder totenstill. Helena tastete sich durch den dunklen Raum und horchte nach draußen. Sie glaubte, die Atemzüge eines Indianers hinter der Wand zu hören. Zu sehen war nichts.

Wenig später rumorte es erneut an der Tür. Die Geschwister hielten den Atem an. Das Geräusch ließ nach, der Indianer hatte es offenbar aufgegeben. Die Crow blieben auf dem Boot und lauerten auf ihre Chance.

„Und wenn sie Feuer legen?“, wisperte Helena.

„Das glaube ich nicht, Helena“, raunte Billy. „Die verdammten Hundesöhne wollen bestimmt unsere Gewehre und unseren Skalp. Wenn sie das Boot in Brand setzen, dann – dann geht alles zum Teufel, auch – unsere schönen Skalps.“

Er sprach plötzlich stockend. Allmählich wurde ihm die ausweglose Situation klar. Die Angst kehrte zurück, sie würgte ihn. Zitternd umkrampften seine Hände das Gewehr.

Die Nacht war noch lange nicht vorbei. Die drei mussten um ihr Leben bangen. Draußen warteten Indianer und schlichen auf weichen Mokassins um die Hütte.

3.

Langsam ritt Dan Oakland am Missouri entlang.

Little Black Hawk folgte ihm lautlos und unsichtbar.

Kein Schuss und kein Schrei verrieten Dan, dass er sich dem Flat Boat der Geschwister näherte. Über dem Strom lastete Schweigen. Die Sonne ließ die Wasser funkeln. Grelle Reflexe zuckten zum Ufer herüber.

Dan hielt an, saß ab und ließ sich auf einem entwurzelten Baumstamm nieder, kaute hartes, geräuchertes Fleisch und horchte.

Der Blackfeet blieb im Unterholz. Big Dan befand sich in gefährlicher Nähe der Crow, ohne es zu wissen.

Er hatte seine Hawken an den Stamm gelehnt. Auf dem Rücken hingen der Proviantbeutel aus Leder und das Pulverhorn.

Die Sonne flirrte durch die Lücken der Baumkronen und ruhte warm auf seinem wettergebräunten Gesicht.

Plötzlich warnte das Pony.

„He, Kleiner ...“, flüsterte er und spannte die Muskeln an. „Du riechst was, wie?“

Er spie das Stück Fleisch aus und langte zur Hawken.

Angespannt glitt er über den Stamm hinweg und duckte sich tief. Drohend ragte der Doppellauf in das dunkle Dickicht hinein, wohin keine Sonnenstreifen dringen konnten.

Das Shoshone-Pony hatte eine Witterung aufgenommen. An Little Black Hawk hatte es sich bereits gewöhnt. Also mussten andere Indianer in der Nähe sein.

Der Wind raunte. Die herbstlich gefärbten Blätter der Laubbäume fielen taumelnd auf den weichen bemoosten Waldboden.

Tief geduckt glitt er an das Pferd heran und wollte schon die linke Hand beruhigend auf die Nüstern legen, als ein scharfer und warnender Schrei die Stille zerfetzte.

Gedankenschnell wirbelte Dan herum und sprang weg. Die Lanze eines Crow-Indianers wuchtete in die Brust des Shoshone-Ponys und traf das Herz des Pferdes. Röchelnd brach es zusammen.

Zwei Krieger rasten heran und wollten sich auf Dan werfen. Er knallte dem einen den Doppellauf quer in das Gesicht und wuchtete dem anderen den Fuß in den Magen.