3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die Dan-Oakland-Story

- Sprache: Deutsch

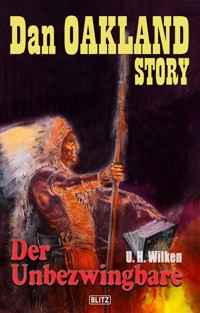

Die Cayuse-FalleDan Oakland und sein Sohn Sky sind auf dem Weg nach Oregon. Unterwegs stoßen sie auf einen Siedlertreck, während aufständische Cayuse-Indianer die Region terrorisieren.Der UnbezwingbareDan Oakland und Sky erreichen eine Stadt, die von dem skrupellosen Rancher O'Donnell beherrscht wird. Der hasst die Siedler, die sein Land betreten wollen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 266

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Dan Oakland Story

In dieser Reihe bisher erschienen

4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis

4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade

4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe

4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel

4305 U. H. Wilken Das Aufgebot des Bösen

4306 U. H. Wilken Grausame Grenze

4307 U. H. Wilken Omaha-Marter

4308 U. H. Wilken Blutige Säbel

4309 U. H. Wilken Der Unbezwingbare

4310 U. H. Wilken California-Trail

4311 U. H. Wilken Berg der zornigen Götter

4312 U. H. Wilken Die Teuflischen

U. H. Wilken

Der Unbezwingbare

Der Text wurde anhand der Originalmanuskripte des Autors sorgfältig überarbeitetet und um bisher unveröffentlichte Textpassagen ergänzt. Der Abdruck erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung von Detlef Wilken.

Dieses Buch enthält die Einzelromane:

Die Cayuse-Falle

Der Unbezwingbare

Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Alfred WallonTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-088-8Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!

Die Cayuse-Falle

Der Mann zog mit dem kleinen Jungen durch die Wildnis.

An einem Sommertag hörten sie ein fremdartiges Geräusch, das nicht in die Wildnis passte: ein schauriges Knarren und Ächzen. Der große Mann blieb stehen und legte den Arm schützend um den Jungen. Forschend sah sich Dan Oakland um. In den Lichtschneisen des Waldes war nichts zu erkennen. Aus dem dichten Gestrüpp rankten sich feuerrote Blumen an mächtigen Baumstämmen zum Licht empor. Dan Oakland wich mit dem Jungen in die tiefen Schatten der Bäume zurück.

„Komm, Sky.“ Er umfasste die kleine Hand des Sohnes und schlich mit ihm zum Pferd zurück.

Hier verbargen sie sich im dichten Unterholz.

Gebeugt stand Dan Oakland in der Deckung und hielt in den Fäusten die schwere Long Rifle.

Der Junge blieb unter dem vorgebeugten Oberkörper seines Vaters stehen und legte die Arme um die langen starken Beine.

Raues Lächeln zog über Oaklands Gesicht.

„Keine Angst, Sky. Vielleicht sind es unsere Freunde.“

Immer wieder hörten sie dieses Knarren wie von einem alten brüchigen Windrad, aber Dan wusste, dass es hier keine Hütte gab. Hier war die Wildnis noch völlig unberührt. Höchst selten jagten Indianer in diesem Gebiet. Ihre Freunde, die Indianer von Dakota, waren fern. Leise knisterten die Baumkronen, raschelte das Farnkraut im Wind. Auf einmal spürte der kleine Sky, wie sein Vater die Muskeln anspannte und ihm die linke Hand auf den Scheitel legte. Der Junge konnte nicht über das dichte hohe Gestrüpp hinwegsehen.

„Siehst du was, Dad?“, hauchte er.

„Ja, Sky. Still jetzt.“

Der Doppellauf der schweren Hawken Rifle zeigte auf das Gestrüpp. Rascheln kam näher.

Dan Oakland beobachtete schattenhafte Gestalten. Sie bewegten sich tiefgeduckt durch das Unterholz. Noch konnte er sie nicht genau erkennen. Er nahm die Linke vom Kopf seines Jungen und legte sie um das Gewehr. Er war zum Kampf bereit.

Jetzt glitten die Indianer durch die grellen Sonnenstreifen, die durch die Baumkronen stachen.

Im flirrenden Licht erkannte Dan Oakland blutrote Kriegsfarben auf knochigen Gesichtern.

Noch niemals zuvor war er Indianern dieses Stammes begegnet. Sie waren sehr muskulös und nur mit Lendenschurz, Mokassins und Wolfsfellen bekleidet. Unwillkürlich hielt Dan den Atem an. Die großen Hände hielten die Rifle hart gepackt. Die Indianer schlichen lautlos um die Bäume und Sträucher. Sie hielten Gewehre und Tomahawks bereit und trugen auf dem Rücken Köcher mit Pfeilen. Dann verschwanden sie in der nebligen Dämmerung des Waldes und lösten sich wie Schatten im Dunst auf. Dan Oakland blieb noch reglos stehen.

Sky hörte seinen Vater wieder ruhig atmen und wusste, dass die tödliche Gefahr vorbei war.

Endlich nahm Dan Oakland die Long Rifle herunter, legte die Hand auf den Rücken seines Jungen und nickte ihm lächelnd zu.

„Sie sind weg, Sky. Es waren keine Dakota, auch keine Crow oder Cheyenne. Verschwinden wir von hier.“

Er hob Sky in den Sattel, nahm den Zügel des Pferdes und stapfte durch die hereinbrechende Abenddämmerung voran. Das Knarren wurde lauter. Der Abendwind frischte auf.

Dan Oakland holte seinen Jungen vom Sattel, leinte das Pferd an und schlich geduckt um die alten Bäume. Sky folgte ihm. Der Junge war ein Halbblut. In seinen Adern floss auch das Blut von Jill, der Sioux-Indianerin, die von Blauröcken getötet worden war. Dan wollte seinen Sohn mit allen Gefahren vertraut machen. Vorsichtig bewegten sie sich durch das Unterholz, folgten einem Pfad und erkannten auf dem Waldboden die schwachen Abdrücke von Mokassins. Trotz des durchdringenden Knarrens hörten sie das zornige Summen umherschwirrender Insekten.

Vor ihnen lichtete sich der Wald. Nun sahen sie, woher dieses Geräusch kam und wodurch es entstand. Die dunkelbraunen Augen des Jungen weiteten sich.

„Dad!“, flüsterte er erschrocken.

„Komm, du musst es sehen, Sky. Sie sind tot, sie tun dir nichts. Und die Indianer sind weit weg.“

Langsam traten sie unter den Bäumen hervor. Am Rand der kleinen Lichtung stand ein Planwagen. Das Segeltuch war heruntergerissen und zerfetzt. An den vier Rungen, die die Plane getragen hatten, hingen vier Weiße. Sie waren tot. Die beiden Männer und die beiden Frauen waren skalpiert und entsetzlich zugerichtet worden. Die Indianer hatten ihnen die Leiber aufgeschlitzt und die Herzen herausgerissen. Der Wind bewegte die Leichen, und jedes Mal knarrten und ächzten die Rungen.

Sky war blass. Er griff nach der Hand seines Vaters.

„Geh zum Pferd zurück, Sky.“

Allein überquerte Dan die Lichtung, stieg auf den Wagen und durchtrennte die Stricke. Dumpf prallten die Körper auf den Wagen. Dan bezwang die aufsteigende Übelkeit. Er gab den vier Weißen ein gemeinsames Grab, obwohl er sich dadurch verriet. Wenn auch nur ein einziger Indianer zurückkam, wussten in kürzester Zeit auch alle anderen, dass ein Weißer hier gewesen war und die Toten bestattet hatte. Aber Dan wollte die Toten nicht hängenlassen. Selbst über dem Grab schwirrten noch Insektenschwärme. Kurze Zeit später verschwanden Dan und sein Sohn zu Pferd in der Wildnis.

Viele Planwagen rollten nach Nordwesten. Ihre Route war der Oregon Trail. Er führte im Nordwesten von Fort Bridger nach Portland. Der Hauch des Todes begleitete die Planwagen und die vielen Menschen, die Not, Elend, Hunger und Krankheiten ertrugen, um in der unbekannten Ferne eine Heimat zu finden. Den Trecks weit voraus drangen Scouts zu Fuß oder zu Pferd in das unerforschte Indianerland ein. Sie erkundeten das Gebiet. Außer Oakland und Sky wusste noch niemand, dass zwei Männer und zwei Frauen von Indianern umgebracht worden waren.

Ein weißer Kundschafter saß an seinem kleinen rauchlosen Feuer und briet das Fleisch eines Gabelbocks. Im Unterholz raschelte und knackte es ständig. Manchmal rief ein Kauz im Dickicht. Nächtliche Raubvögel strichen über die Baumkronen auf der Jagd nach Beute.

Schmatzend kaute McClusky das heiße Fleisch. Reste blieben in seinem wild wuchernden Bart hängen. Als er gegessen hatte, stieß er das Jagdmesser in den Boden und reinigte es mit Sand und Gras, strich es am Fett glänzenden Hosenbein ab und wollte es in die Lederscheide zurückschieben, als ihn ein Geräusch aufhorchen ließ. McClusky war ein argwöhnischer Mann. Das hatte ihm oft das Leben gerettet. Lauernd spähte er unter buschigen Augenbrauen über den Lagerplatz.

Ein trockener Zweig war weit abseits seines nächtlichen Lagers zerbrochen. Vielleicht unter dem Gewicht eines umhertrottenden Grislybären oder eines Elches. Vielleicht aber auch unter dem Fuß eines Indianers. Angespannt richtete McClusky sich auf, packte seine wenigen Sachen schnell zusammen, warf das Fleisch in die Provianttasche und griff zum Gewehr. Geduckt verließ er den Platz und verbarg sich im Schatten der Bäume. Über den Baumkronen stand der Mond. Klagend heulten in der Ferne mehrere Wölfe im Chor. Dumpfes und grimmiges Knurren kam über McCluskys Lippen. Ein Ausdruck von Brutalität grub sich im faltigen Gesicht ein.

Sorgsam überprüfte er die Hawken und vergewisserte sich, dass die feuchten Nebel nicht das Pulver genässt hatten. McClusky glaubte, einen Schatten zu erkennen. Vielleicht narrte ihn auch der Wechsel von Licht und Schatten unter den Bäumen.

McClusky ließ den Schatten nicht aus den Augen. Noch immer glimmte das Lagerfeuer. Nun bewegte sich die Gestalt weiter. McClusky erkannte Sekunden später ein mit Blut bemaltes Gesicht. Der Indianer glitt auf den Lagerplatz zu.

Steif stand McClusky in der Deckung. Der Indianer erreichte den Rand der kleinen Lichtung und ließ sich auf die Knie nieder. Langsam hob McClusky das Gewehr an und zielte auf den Rücken des Indianers. McClusky hasste die Indianer. Zwar sollten hier am Rand des Oregon Trails die Indianer friedlich sein. So hieß es jedenfalls. Nicht allzu weit von hier gab es sogar eine Missionsstation, wo Weiße mit Indianern handelten. Lauernd beobachtete McClusky den Indianer, der ihm nicht entrinnen konnte. McClusky hatte freies Schussfeld. Er war sich seiner Sache sicher.

Sein großer Fehler war es, dass er nicht nach hinten blickte. Dort war ein zweiter Indianer aufgetaucht. Dieser Krieger näherte sich mit verhängnisvoller Lautlosigkeit. Er hielt in der Rechten einen Tomahawk und ließ McClusky nicht einen Herzschlag lang aus den Augen.

McClusky wartete im Gefühl der Überlegenheit als Herr über Leben und Tod.

Wieder rief der Kauz. Wo ein Kauz rief, herrschte Frieden. Oder dort lauerten Indianer und verständigten sich. Der Scout wusste die echten von den nachgeahmten Kauzrufen zu unterscheiden. Er war für die Sicherheit einer Wagenkolonne verantwortlich, die ihm aus Südosten folgte. Diesen Kauzruf hielt er für echt. Der Indianer hinter McClusky hob die Faust mit dem Tomahawk an und schleuderte die Streitaxt durch die Baumschatten. Laub raschelte hinter McClusky. Der Tomahawk hatte auf seinem tödlichen Flug einen tiefhängenden Zweig berührt.

McClusky wollte sich zur Seite werfen, als er einen harten Schlag im Rücken spürte. Brüllend entlud sich die Hawken. Heißes Blei traf den Indianer am Rand des Lagerplatzes und tötete ihn. Weitab flatterten laut schreiend aufgescheuchte Vögel davon. Stöhnend schwankte McClusky herum, fand einen Halt an einem Baumstamm und jagte dem heranschnellenden Indianer den zweiten Schuss entgegen. Die Kugel warf den Krieger zwischen die Bäume. Schlaff fiel er auf das Gesicht. Der Rücken war von der herausgetretenen Kugel völlig zerfetzt.

Ächzend torkelte McClusky weg, hielt das Gewehr und schleppte sich durch die Nacht.

Unterhalb des Schulterblattes steckte der Tomahawk. Als McClusky durch das Unterholz brach, riss ein Ast ihm den Tomahawk aus dem Rücken. Der Schmerz ließ McClusky aufbrüllen.

Wie ein todwundes Tier taumelte er durch laubgefüllte Senken. Er war ein zäher Mann. Er brachte sogar noch den Willen auf, das Gewehr nachzuladen. Indianer waren hinter ihm her. Sie hatten die Schüsse gehört, suchten nach ihren Spähern und entdeckten die beiden tot vor McCluskys Lagerplatz. Unschwer entdeckten sie die Blutspur, des Weißen. Von nun an blieben sie auf McCluskys Fährte. Doch sie kamen nicht wesentlich schneller als der Scout voran. Sie mussten immer wieder erneut nach der Spur suchen. Das war nicht leicht, weil der Mond nur vereinzelte Lichtflecken auf den Waldboden warf.

Aus der klaffenden Wunde in McCluskys Rücken rann unaufhaltsam Blut. Seine Kräfte erlahmten. Die Beine wurden bleiern schwer. Er biss die Zähne zusammen und quälte sich weiter, schleppte das Gewehr und überquerte knorrige Baumwurzeln, die wie riesige hölzerne Adern aus dem Boden herausragten. Stöhnend stolperte er, fiel hin und stemmte sich wieder hoch. Irgendwo vor ihm dehnte sich die Prärie. Dort rollten seit dem großen Aufbruch nach Oregon allwöchentlich die Trecks nach Nordwesten. Dort konnte McClusky auf Hilfe stoßen. Aber er konnte niemals die lange Strecke schaffen. Es würde ihm auch nicht gelingen, ein Zeichen zu geben, das in der Prärie gesehen wurde. Er konnte nur taumeln und stolpern.

Drei Indianer hetzten ihn. Sie würden ihn niedermachen und ihm das Herz aus dem Körper reißen. Mit seinem Blut würden sie ihr Gesicht neu bemalen. Diese Vorstellung spornte seinen Lebenswillen an. Aber sie verleitete ihn auch, seine letzten Kräfte zu vergeuden.

McClusky konnte bald nicht mehr weiter. Er sah zwischen den Bäumen die hell im Mondlicht schimmernde Grasfläche der Prärie, sackte stöhnend auf die Knie und fiel mit der Schulter hart gegen einen Baumstamm. Die Indianer kamen immer näher, setzten geschmeidig über die Baumwurzeln und niederen Sträucher weg und stießen kehlige Schreie aus.

Verzweifelt kämpfte McClusky gegen die Ohnmacht. Zitternd hielt er die Hawken, hob sie an und brachte den Lauf in jene Richtung, aus der die Verfolger kommen mussten. Da tauchten sie auch schon auf. McClusky feuerte und traf einen. Tot stürzte der Krieger zu Boden. Die beiden anderen warfen sich in Deckung. Der Knall des Schusses verlor sich im Nebel. Das Kriegsgeheul versickerte in der Wildnis und verhallte wie fernes Gelächter.

McClusky gab noch nicht auf. Noch hatte er eine Kugel im Lauf, legte jetzt den Finger an den Abzug und starrte umher. Die beiden Indianer blieben nicht liegen. Sie krochen in einem Bogen durch das Unterholz, trennten sich und bewegten sich dann auf allen vieren genau auf McClusky zu. Sie konnten ihn nicht sehen. Aber sie hörten seine rasselnden Atemzüge. Der Wind täuschte den Scout. Die Nebelfetzen formten sich zu huschenden Gestalten. McClusky gab den zweiten Schuss ab. Das Blei schwirrte durch die Baumlücken und grub sich in eine Baumrinde. Fauchend sirrte ein Pfeil heran und blieb dicht über McCluskys Kopf stecken.

Röchelnd sackte McClusky auf die Seite. Die Indianer richteten sich auf, hielten die Tomahawks bereit und schlichen auf McClusky zu. Beide blieben vor dem Weißen stehen.

Er hatte kein Blei mehr im Gewehr und keine Kraft, zum Messer zu greifen.

Sein Gesicht war aschgrau und verzerrt. Stöhnend legte er den Kopf in den Nacken und krächzte:

„Los, ihr roten Hunde, worauf wartet ihr noch?“

Ihre dunklen Augen schienen zu glühen. Das lange schwarze Haar schimmerte bläulich. Wolfsfelle bedeckten den Rücken. Die Hände umklammerten die Tomahawks. Jetzt hoben sie die Beile an.

Da dröhnten zwei Schüsse im Unterholz. Blei stieß die beiden Krieger von den Beinen.

Schon brach Dan Oakland aus dem Gestrüpp hervor, rannte heran und beugte sich über McClusky, riss den Scout hoch und trug ihn weg.

Schlaff lag McClusky auf dem ausgebreiteten Fell. Er trug einen breiten Verband aus dünnem Leder um den ganzen Oberkörper. Blätterbrei bedeckte die klaffende Wunde im Rücken. Schon eine ganze Zeitlang beobachtete McClusky den Trapper, der ihn gerettet hatte. Manchmal blickte er auch auf den Jungen, dessen seidenweiches schwarzes Haar im Morgenwind über die Schulter glitt.

Dan Oakland fühlte, dass McClusky ihn beobachtete.

Er rutschte auf den Knien herum und blickte den Scout ernst lächelnd an.

„Hast du die Indianer erkannt, Scout?“

„Nein, ich konnte sie nicht deutlich genug sehen. Vielleicht sind es Shoshonen. Oder Delawaren? Ich habe gehört, dass die Delawaren auf einer großen Wanderung sind.“

Dan schüttelte den Kopf.

„Das sind weder Delawaren noch Shoshonen gewesen. Das weiß ich genau.“

„Was für Indianer dann?“

„Das werden wir gewiss erfahren.“

Wenn es dann nicht zu spät ist“, ächzte McClusky.

Dan zuckte die Achseln und packte die Sachen zusammen.

„Du bist zwei Tage lang bewusstlos gewesen, Scout.“

„Zwei Tage?“ McClusky hatte noch Mühe, klare Gedanken zu fassen. „Dann sind sie schon vorbei.“

„Wer?“

„Die Planwagen. Ich muss sofort los. Bring mich zur Missionsstation. Da werden die Planwagen stehen.“

„Wo ist die Mission?“

„In der Nähe von Fort Walla Walla. Mann, bring mich schnell hin.“

„Wir werden ein paar Tage unterwegs sein, Scout. Mein Pferd trägt nur dich und meinen Jungen.“

„Verdammt! Ich muss zum Treck, ich habe die Verantwortung.“

„Du wärst beinahe getötet worden. Alles hat Zeit.“

Dan richtete sich auf und hängte den Proviantbeutel an das Sattelhorn. Weich streichelte er Skys Gesicht.

„Wir sind in einem anderen Land, Sky. Wir müssen diesen Mann zur Mission bringen. Ohne unsere Hilfe ist er verloren.“

„Ja, Dad.“

Dan half dem Scout, in den Sattel zu kommen. Schwer sackte McClusky nach vorn. Anschließend hob Dan seinen Jungen auf das Pferd, nahm den Zügel und ging los.

Sie blieben in der Deckung der Bäume. Auf der Prärie war es zu gefährlich.

Wilde Wasser sprühten über die Felsklippen. Ständiges Rauschen drang vom Wasserfall herüber.

Dan Oakland und sein Junge lagerten mit McClusky unweit des Wasserfalls. Überall wuchteten hohe Felsen empor. Zwischen den roten Stämmen der Fichten brütete trockene Wärme.

Sky ruhte am Hang und blickte in den blauen Himmel.

„Dad, sehen sie in Dakota auch den Himmel so wie ich?“

„Ja, mein Junge, der Himmel ist überall. Wir haben einen heißen Sommer. Die Weißen und die Indianer suchen die Wasserstellen auf. Wir bleiben hier bis zum Abend. Versuch zu schlafen.“

Der kleine Sky schloss die Augen. Er fühlte sich bei seinem Vater geborgen. Er schlief sofort ein.

„Du hast eine Squaw gehabt, Oakland?“, knurrte McClusky.

„Ja.“

„Warum hast du deinen Sohn Sky genannt? Sky, das heißt doch Himmel.“

Dan saß neben seinem Sohn am Hang und hatte die Arme um die angezogenen Knie gelegt. Sein Blick verlor sich in der Ferne.

„Er ist ein halber Weißer und ein halber Indianer, McClusky. Er soll so frei sein wie der Himmel über uns. Ich will nicht, dass der Hass der Menschen sein Leben verdunkelt.“

McClusky verzog das bärtige Gesicht.

„Wie willst du das verhindern, Oakland? Dein Sohn ist ein halber Indianer. Es gibt viele Männer, die alles, was mit Indianern zusammenhängt, hassen.“

In Dans Augen glänzte es frostig.

„Dann kämpfe ich gegen viele weiße Männer, McClusky.“

Der Scout spürte einen kalten Schauer. Er war ein Mann, der schon viel erlebt hatte, doch Dan Oaklands Antwort hatte so verbissen geklungen, dass McClusky sich angegriffen fühlte.

„Ich will ehrlich sein“, konterte er dumpf. „Ich hasse Indianer wie die Pest. Ich würde am liebsten allen Indianern den Hals umdrehen.“

Schwerfällig richtete McClusky sich auf und ging langsam den Hang hinunter. Dan sah, wie er beim Wasserfall verschwand. Bittere Gedanken beschäftigten Dan. Jedes Mal, wenn er das weiche Gesicht seines Jungen sah, konnte er an nichts Böses denken. Er liebte seinen Jungen über alles. Jeder, der auch nur die Hand nach Sky ausstreckte, war sein Todfeind.

Dan legte sich neben Sky auf den warmen Boden und lauschte den Atemzügen des Sohnes. Neben ihm lag geladen die Long Rifle. Messer und Tomahawk steckten hinter dem Gürtel. Die Biberfellmütze diente als Kopfkissen. Der Wind spielte mit seinem Haar. Die weiche Lederkleidung mit den Fransen roch nach Wildnis und Indianerfeuern. Das monotone Rauschen des Wasserfalls wirkte einschläfernd. Dan schloss die Augen und verließ sich auf die Wachsamkeit seines Pferdes.

McClusky hatte den Wasserfall erreicht und blickte umher. Irgendetwas in seiner Nähe behagte ihm nicht. Noch konnte er nicht feststellen, was ihn so unruhig machte. Auf einmal vernahm er das Plätschern. Langsam schob er sich unter den Wasserfall. Die Wunde im Rücken schmerzte, doch sie behinderte ihn nicht mehr. Sein faltiges Gesicht mit dem buschigen Bart war sofort nass.

Vor ihm ergoss sich das klare, perlende Wasser in die Tiefe und sammelte sich in einem steinernen Becken, das von Sträuchern und Felsen umgeben war. Dort im Wasser schwamm ein Indianer. Das Wasser spülte die Kriegsfarben seines braungebrannten Gesichtes. Er war noch jung. Die Sommerhitze hatte ihn zum Wasserfall gelockt. Vermutlich hatte er das Wasser gar nicht aufsuchen dürfen. Er musste vielleicht unterwegs sein und die Weißen beobachten.

McClusky packte die Wut. Er dachte an die Indianer, die versucht hatten, ihn umzubringen. Da er sein Gewehr zurückgelassen hatte, zog er das Messer. Langsam bewegte er sich hinter dem Wasserfall über einen steinigen Grat und kletterte abwärts. Lauernd schlich er um die Sträucher und entdeckte den Köcher mit den Pfeilen neben einem Felsen. Er stieß das Messer zurück in die Scheide und packte den Bogen, zog einen Pfeil aus dem Köcher und wartete.

Der junge Indianer schwamm umher. Das lange schwarze Haar glitt durch das Wasser und bedeckte fast den ganzen Rücken. In den Augen war ein Ausdruck der Freude. Er tauchte, kam wieder hoch und tollte übermütig umher. McClusky atmete schwer. Langsam spannte er den Bogen.

Der Jüngling schwamm umher und strebte schließlich dem Felsenufer zu. Nass stieg er an Land, stand im Lendenschurz in der heißen Sonne und wrang das Wasser aus seinem langen Haar.

Mit einiger Mühe und unter großen Schmerzen zog McClusky die Sehne des Bogens weit nach hinten. Dann ließ er den Pfeil losschnellen. Dumpf klatschend bohrte sich der Pfeil in die Brust des jungen Indianers. Sein röchelnder Schrei ließ Dan Oakland hochfahren. Im Nu hatte Dan die Hawken gepackt und horchte. Tödlich verwundet taumelte der Indianer am steinigen Ufer und hielt beide Hände um den Pfeilschaft gepresst. Das Gesicht wurde erschreckend schnell aschgrau. Die Augen weiteten sich vor Schmerz. Blut rann über die Brust, wurde vom Wasser verdünnt, rann die Beine hinunter. Die braungebrannte Haut des Körpers schimmerte weich und noch voller Leben.

„Stirb, du roter Hundesohn!“ McClusky trat aus der Deckung und warf Bogen und Köcher ins Wasser.

Im Laufschritt stürmte Dan heran. Deutlich sah er den Pfeil in der Brust des Indianers.

Verzweifelt versuchte der Sterbende, am Ufer zu bleiben. Er wollte nicht in das Wasser stürzen, wollte seine Stammesbrüder erreichen. Da trat McClusky ihm in den Weg.

„Nicht, McClusky!“, brüllte Dan. „Hör auf!“

Doch McClusky hörte nicht auf Dan. Roh wuchtete er den Stiefel gegen die Hüfte des Indianers.

Der Jüngling verlor den Halt und stürzte. Sein Schrei erstarb im Wasser, das über seinem Kopf zusammenschlug. Dan riss das Pulverhorn von der Schulter, warf die Long Rifle hin und hechtete in das Becken, tauchte und suchte im klaren Wasser nach dem Indianer.

Sky kam herangehastet, suchte nach seinem Vater. McClusky blieb am Ufer stehen.

„Keine Angst, Halbblut“, sagte er zu Dans Jungen, „dein Vater versucht, eine Rothaut zu retten. Aber er wird nur eine Leiche herausholen. Wetten?“

Der Junge flüsterte eine Antwort, doch die rauschenden Wasser übertönten seine Stimme.

Das Becken war sehr tief. Dan spürte, wie es immer kälter um ihn herum wurde. Plötzlich gewahrte er vor sich den zuckenden Leib des jungen Indianers, stieß auf ihn zu, packte ihn und tauchte schnell auf, schwamm zum Ufer und zog den Indianer vorsichtig ans Ufer. Er lebte noch.

Während Dan verzweifelt um das Leben des Indianers rang, stand McClusky daneben und grinste.

Dan drückte dem Indianer seinen Atem in die Lunge und gab nicht auf. Noch immer steckte der Pfeil in der Brust.

„Warum versuchst du, ihn zu retten, Oakland?“, knurrte McClusky. „Der stirbt dir unter den Händen.“

Dan antwortete nicht. Das Wunder geschah: der Indianer kam zu sich und sah Dan aus trüben Augen an. Grinsend ging McClusky abseits und ließ sich auf einem Stein nieder, hielt die Schulter schräg und beobachtete, wie Dan den Indianer vor dem Tod zu retten versuchte.

„Ich hab’s dir ja gesagt, Oakland: Ich hasse alle Rothäute.“

„Wenn er stirbt, McClusky, dann wirst du bereuen, dass ich dich gerettet habe! Dieser Indianer ist blutjung, er ist noch kein Krieger.“

„Aber er hätte mich erledigt, Oakland!“

„Das ist sein Recht, McClusky! Denn dies hier ist Indianerland!“

Langsam ging McClusky zurück zum Lagerplatz. Der kleine Sky kniete neben seinem hünenhaften Vater nieder. Immer wieder stöhnte der Jüngling. Mit flatternder Hand griff er nach der Halskette und versuchte, sie vom Hals zu lösen. Schwer und gebeugt kniete Dan am Ufer, sah besorgt auf das aschgraue Gesicht und nahm dem Indianer die Halskette ab. Daran hing ein kleiner lederner Beutel.

„Nimm“, stöhnte der Indianer.

Still und leblos lag er in der Sonne. Dan konnte lange nicht sprechen. Obwohl er den Indianer zuvor nie gesehen hatte, erschütterte ihn der Tod des Jünglings. Mit großen Augen blickte Sky auf den Toten.

„Er ist tot, Dad?“

„Ja, mein Junge.“

Dan Oakland trug den leblosen Indianer zwischen die Felsen und deckte ihn mit vielen Steinen zu.

Nachdenklich öffnete er den kleinen Lederbeutel. Die Kräuter darin waren durchnässt. Vier kleine Steine leuchteten türkisfarben in der Sonne.

„Das ist ein Medizinbeutel, Sky. Die Indianer glauben an die Kraft der Medizin. Ich glaube, dass der Indianer ein Häuptlingssohn gewesen ist. Wir müssen sofort aufbrechen und von hier verschwinden.“

Er steckte den Medizinbeutel ein und kehrte mit Sky zum Lagerplatz zurück. McClusky starrte ihnen entgegen und hielt scheinbar zufällig sein Gewehr bereit.

„Tot, wie?“

Dan blieb beherrscht. Er ließ seinen Gefühlen keinen freien Lauf.

„Wir brechen auf, McClusky. Ich bringe dich zur Mission. Aber dann will ich dich nicht mehr sehen.“

„Nun sag bloß, du bist ein Indianerfreund.“

Der Scout bekam keine Antwort. Dan wollte nicht über seine Liebe zu Skys Mutter sprechen. McClusky würde sie nicht verstehen und vielleicht abfällig lächeln. Einen Moment lang überlegte Dan, ob er ihn nicht zurücklassen sollte. Aber dann würde er den Schwerverwundeten den Indianern ausliefern, die das Land durchstreiften. Er wäre dann nicht besser als McClusky selbst.

Wieder ging Dan voraus und hielt den Zügel.

Wie Throne der Götter ragten die Bergmassive in den Himmel und warfen ihre Schatten auf die zerklüftete Wildnis. An einem frühen Morgen lagerten Dan, sein Sohn und McClusky zehn Meilen von der Mission am Oregon Trail entfernt. Sky erwachte.

Sein Vater lag noch still unter dem Fell und schlief. Auch McClusky atmete noch tiefer und ruhig.

Langsam schälte sich Sky aus dem Fell und stand auf. Er wollte Holz für das Lagerfeuer sammeln und entfernte sich lautlos vom Platz. Still stand das Pferd unter den Bäumen. Sky las trockenes Holz auf. Unwillkürlich entfernte er sich dabei vom Lagerplatz. Der Junge ahnte nicht, dass er beobachtet wurde. Im Dickicht lauerte ein Indianer. Die Federn im Haar waren feucht vom Morgennebel. In der Hand hielt der Krieger einen Tomahawk. Sky bedeutete für ihn keine Gefahr. Mit stechendem Blick betrachtete der Indianer den Jungen, der wie ein Indianerjunge aussah. Manche Stämme hatten viele ihrer Krieger im Kampf verloren. Seuchen hatten Squaws und Kinder dahingerafft. Die Indianer mussten ernstlich befürchten, auszusterben. So war es nicht selten, dass sich Stämme gegenseitig die Kinder und Jünglinge raubten, um sie zu Kriegern des eigenen Stammes zu machen.

Sky war in großer Gefahr, geraubt zu werden. Mit dem Brennholz auf dem linken Arm, näherte er sich noch mehr den Sträuchern. Der Indianer konnte ihn beinahe mit ausgestreckter Hand berühren.

Dan erwachte. Im Unterbewusstsein vermisste er seinen Jungen. Er rollte sich auf den Bauch und sah, dass Sky nicht neben ihm lag. Sofort schnellte er hoch, packte die Long Rifle und ging auf die Suche. Sky bückte sich, griff nach einem Stück Holz, und entdeckte die sehnigen Beine des Indianers hinter dem Strauch. Erschrocken ließ er das Holz fallen und wich zurück, stolperte und setzte sich unsanft auf den Boden. Drohend sprang der Indianer aus der Deckung heran und krallte die Hand um Skys Arm. Skys Schrei brach jäh ab, als der Indianer ihm die Hand auf den Mund presste. Wild zappelte der Junge in seinen Armen und schlug verzweifelt um sich. Der Indianer wollte mit Sky verschwinden. Als er sich umdrehte, stand Dan Oakland groß und breit vor ihm.

Sky stöhnte. Er hatte die Augen weit aufgerissen. Der Indianer hielt ihn noch immer fest.

Dan konnte nicht schießen. Er würde sonst seinen Jungen treffen. Der Mann und der Krieger blickten einander an. Einen Moment lang sah es so aus, als würde der Krieger den Jungen freigeben. Doch Dan täuschte sich. Der Indianer wollte mit Sky verschwinden und den Jungen als Kugelfang vor sich halten. Das war zu viel für Dan.

Er ließ die Long Rifle fallen und brach wie ein Unwetter über den Indianer herein. Während Sky aus den sehnigen Armen des Indianers rutschte, griff der Krieger wieder zum Tomahawk. Schon wollte er mit dem Kriegsbeil ausholen, als Dan ihm die Faust an den Schädel knallte. Wie von einem auskeilenden Pferd getroffen, stürzte der Indianer rücklings in das Strauchwerk.

Dan hechtete hinterher, packte das Handgelenk des Gegners, wehrte das scharfe Messer ab und drückte so erbarmungslos zu, dass der Indianer aufschreiend das Messer fallen ließ.

Wild rollten die beiden Männer hin und her. Sky hörte das Brechen der Zweige, das Keuchen und Fauchen. Dann stand plötzlich McClusky neben dem Jungen und hob den Tomahawk auf. Er ließ Sky allein, stapfte um die Sträucher und sah, wie Oakland und der Krieger über den Boden rollten.

Für McClusky war es nicht leicht, an die Kämpfenden heranzukommen. Immer wieder wirbelten sie herum. Sie waren wie Raubtiere, die sich ineinander verkrallt hatten. Endlich konnte Dan sich losreißen. Der Krieger lag unter ihm. Dan ballte die Rechte zur Faust und holte aus. Der Fausthieb sollte den Krieger betäuben.

In letzter Sekunde entdeckte Dan McClusky und brüllte: „Nicht zuschlagen! Ich will ihn lebend.“

Doch McClusky schlug mit dem Tomahawk zu und traf.

Dan Oakland richtete sich keuchend auf und starrte auf den erschlagenen Indianer.

„McClusky“, ächzte er. „Du hast ihn umgebracht, nur weil du Blut sehen wolltest.“

Die aufgebrochene Rückenwunde McCluskys blutete.

„Ja“, keuchte er. „Ja, ich wollte Indianerblut sehen, Oakland. Und ich werde jede Rothaut umbringen.“

Dan wandte sich ab. Er erreichte seinen Jungen und nahm ihn auf die Arme.

„Alles in Ordnung, Sky?“

Sky nickte. Dan trug ihn zum Lagerplatz zurück, setzte ihn auf das Pferd und packte die Sachen zusammen. Dann griff er zum Zügel und ging mit raumgreifenden Schritten durch die Morgenröte.

„He!“, schrie McClusky. „He, warte, Oakland! Du kannst mich doch nicht im Stich lassen. Ohne Pferd schaff ich’s nicht.“

„Wenn du Indianer umbringen kannst, kannst du auch die zehn Meilen zu Fuß gehen.“

Dan ging weiter.

Fluchend folgte der Scout. An seinem Gürtel hing der blutige Skalp.

Catch-the-Bear Dan Oakland hatte die Wildnis des weiten Indianerlandes zu seinem Zuhause gemacht. Seit langen Monaten war er mit seinem kleinen Jungen unterwegs, um ihm dieses unermesslich weite Land zu zeigen. Sky sollte das Land kennenlernen. Nun stapfte Dan durch Oregon. Das war ein schönes Bergland, wo ein Mann mit seinem Jungen glücklich werden konnte. Hier gab es noch einen paradiesischen Frieden. Aber der schöne Schein trog.

Hier auf den Bergen, in den weiten grünen Tälern und tiefen Schluchten hatten sich die Indianer erhoben gegen die ständig in ihr Gebiet eindringenden Weißen. So ging Dan mit seinem Sohn nicht dem Frieden entgegen, sondern einem blutigen Kampf. Langsam bewegten sie sich über die Bergflanke und sahen unter sich die Missionsstation, den Herdrauch über den flachen Satteldächern der Blockhäuser und die Menschen, die dort unten neben den aufgefahrenen Planwagen standen.

Es war heller Tag. Erst kurz vor Einbruch der Dämmerung würden sie die Station erreichen. Der Weg nach unten war schwierig. Sie benutzten nicht den zerfurchten und ausgefahrenen Weg der Planwagen. Marcus Whitmans Mission wurde von Wäldern, Feldern und Bergen umgeben. Abseits des T-förmigen Missionsgebäudes standen die anderen Häuser, die den Treckleuten während ihres Aufenthaltes als Unterkunft dienten und in denen die hier sesshaft gewordenen Weißen hausten.

Weit im Hintergrund entdeckte Dan mehrere Indianerzelte. Die Indianer waren gerade damit beschäftigt, ihre Tipis abzubrechen, um davonzuziehen. Dieser Aufbruch roch nach Krieg und Kampf. Sky blieb erschöpft stehen. Dan setzte ihn wieder in den Sattel.

„Abends kannst du lange schlafen, mein Junge. Wir werden im Freien übernachten. Du brauchst dich nicht in einen Wigwam aus Holz zu legen.“ Lächelnd strich Dan seinem Jungen das Haar aus der Stirn und starrte mit verkniffenen Augen den Hang hoch.

Oben war McClusky erschienen und schleppte sich über den steinigen Weg abwärts. Der Scout hatte diesen langen Marsch zäh und verbissen durchgehalten. Wenn Dan ihn auch im Stillen verdammte, so musste er ihn dennoch bewundern. Langsam stieg Dan weiter abwärts. Sky hielt sich am Sattelhorn fest und blickte mit kindlichem Argwohn auf die fremden Häuser.

Dort standen viele Ochsen und Maultiere zwischen den Planwagen und Behausungen. Mehrere Lagerfeuer glommen blass. Frieden lag über der Mission, die durch keine Palisaden geschützt wurde. Jeder Indianer konnte mühelos an die Blockhäuser herankommen. Niemand dort unten dachte ernsthaft an Gefahr. Einst hatten hier nur Engländer mit den Indianern gehandelt, die britischen Pelzhändler hatten ständig versucht, die Amerikaner von Oregon abzulenken und nach Kalifornien abzudrängen. Doch die Amerikaner glaubten an eine Zukunft in Oregon. Nach Kalifornien trieb es sie noch nicht.

Dr. Marcus Whitman, Arzt und Prediger der Presbyterianer, hatte diese Mission gegründet. Sie war letzter Rastplatz vor Erreichen des Columbia River. Als der Tag allmählich nach Westen zog, erreichte Dan mit seinem Jungen das Tal. Hier warteten sie auf McClusky. Der Scout schwankte stöhnend heran und ging in die Knie. Er wollte irgendetwas zu Dan sagen. Doch dazu hatte er nicht mehr die Kraft. Schlaff fiel er hin und lag bäuchlings am Boden. Dan entschloss sich, während der Nacht hierzubleiben. Morgen würde McClusky sich erholt haben und aus eigener Kraft zur Mission gehen. Behutsam deckte Dan seinen Jungen zu und setzte sich wachend an das kleine Lagerfeuer.