Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die Dan-Oakland-Story

- Sprache: Deutsch

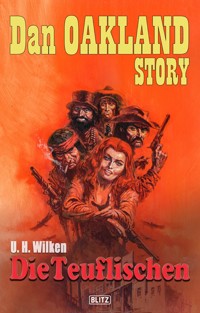

Die TeuflischenDie Siedlerfamilie O'Bryan ist auf dem Weg nach Westen. Unterwegs lauern zwielichtige Gestalten. Dan Oakland bietet der Familie seine Hilfe an. Es wird ein Trip des Grauens.Der Squaw-MarshalDan Oaklands Sohn Sky hat Ärger mit einem Sohn des Ranchers Chisum. Sky wird verletzt, Dan Oakland versucht zu klären. Es kommt zum Kampf, der Sohn des Ranchers stirbt. Damit beginnt eine gnadenlose Hetzjagd auf Dan Oakland.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 290

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dan Oakland Story

In dieser Reihe bisher erschienen

4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis

4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade

4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe

4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel

4305 U. H. Wilken Das Aufgebot des Bösen

4306 U. H. Wilken Grausame Grenze

4307 U. H. Wilken Omaha-Marter

4308 U. H. Wilken Blutige Säbel

4309 U. H. Wilken Der Unbezwingbare

4310 U. H. Wilken California-Trail

4311 U. H. Wilken Berg der zornigen Götter

4312 U. H. Wilken Die Teuflischen

U. H. Wilken

Die Teuflischen

Der Text wurde anhand der Originalmanuskripte des Autors sorgfältig überarbeitetet und um bisher unveröffentlichte Textpassagen ergänzt. Der Abdruck erfolgt mit ausdrücklicher Genehmigung von Detlef Wilken.

Dieses Buch enthält die Einzelromane:

Die Teuflischen

Der Squaw-Marshal

Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Alfred WallonTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-098-7Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!

Die Teuflischen

Dan Oakland stoppte den leichten Galopp.

„Pass auf, alter Junge!“ Er sprach mit seinem Pferd, das wieder einmal seit vielen Tagen sein einziger Partner in der Weite des Westens war. „Das sieht hier verteufelt nach Präriehunden aus.“

Vor ihnen lag eine ausgedehnte dürre Wiese mit einer Unzahl von Sandhäufchen.

„Siehst du das? Hinter jedem dieser Häufchen geht es in einen Präriehundbau hinunter. So ein Einstieg kann metertief sein. Wenn du mit deinem Bein da hineingerätst, ist ein Knochenbruch sicher. Das wäre dein Ende, alter Freund. Also aufpassen!“

Dan Oakland ließ das Pferd vorsichtig im Schritt über die Wiese gehen.

„Irgendwo soll es hier ’ne Stadt geben“, erzählte Dan dabei seinem Reittier, dessen Ohren nervös spielten. „Sie hat nicht mal ’nen Namen. Aber sie wird einen Brunnen haben. Wir brauchen Wasser, Compadre. Pass schön auf! Es lohnt sich.“

Während das Pferd behutsam jedes Erdloch mied, musterte Dan den Boden. Er hatte richtig vermutet: unter der ausgedörrten Wiese lagen zahllose Höhlen. Präriehunde lebten gern in „Dörfern“.

Schnaubend warf das Pferd den Kopf hoch. Es war geschafft. Die Präriehund-Ansiedlung lag hinter ihnen. Dan gab den Zügel frei und trabte an.

Eine halbe Stunde später näherte sich ein schwerer Planwagen der Wiese. Sein Fahrer wusste nichts von Präriehunden. Vor Monaten war er noch in Irland gewesen. Vor Wochen war er an der Ostküste von Bord gegangen. Jetzt war er auf dem Weg zu einem Stück Land, das weit im Westen lag und für ihn und seine Familie zur neuen Heimat werden sollte. Als er die ausgedehnte Wiese sah, freute sich der Mann. Hier konnte er den Wagen rollen lassen. Er munterte die vierstämmigen Kentucky-Pferde mit Peitschenknall auf. Zehn Yard lang ging alles gut. Dann gab es einen Ruck. Holz splitterte. Der Wagen hing schief. Die Pferde standen. Ein Rad des Prärieschoners war in ein Erdloch geraten. Der Fahrer sprang vom Bock auf den Boden. Die Plane des Wagens wurde gehoben und eine Frau, ein Mädchen und ein Junge sahen neugierig heraus. Das war die Familie O’Bryan.

„Was ist los?“, fragte Martha, die Mutter. Lionel, der Vater, betrachtete den Schaden. Das Rad hing mit der Felge zehn Zoll in dem Loch. Zwei Speichen waren zerbrochen, zwei weitere gerissen. Der große Mann mit den breiten Schultern nahm den Schlapphut ab und kratzte sich den quadratischen Schädel. Von dem Rad wanderte sein Blick über die unendliche Weite der nördlichen Prärie, durch die tiefe Radspuren nach Westen führten. Sie waren die einzige Orientierung, die O’Bryan hatte.

Seine Frau war auch abgestiegen und begutachtete den Schaden. Ihr fiel ein, dass sie das Ersatzrad bereits vor Tagen an die Hinterachse montiert hatten.

„Ist es wieder dasselbe?“, fragte sie.

Lionel nickte kleinlaut.

„Präriehunde - Wieviel mag es davon wohl geben in dem gelobten Land?“ Er spuckte aus und setzte den Hut wieder auf. „Irgendwie werden wir es schon reparieren.“

Die Frau half ihm, die Pferde auszuschirren. Der Farmer lud ein paar Kisten ab. Dabei half ihm das Mädchen. Kathy hatte eine sehr helle Haut und blondes Haar. Ihr jüngerer Bruder Ben war rotblond und hatte das Gesicht voller Sommersprossen. Mit den Kisten bauten sie einen Bock, über den sie die Deichsel unter den Wagen schoben. Mit vereinten Kräften versuchten sie den Wagen zu heben.

Vergebens.

„Wir müssen alles ausladen“, verfügte der Vater. Die ganze Familie machte sich an die Arbeit.

Es war schon später Nachmittag. Die Sonne brannte nicht mehr so unbarmherzig. Mutter Martha bewies wieder einmal ihr Talent, die Familie bei Laune zu halten. Das hatte ja auch ihren Mann ermutigt, ein besseres Leben im Ungewissen zu suchen. Kathy war der Mutter eine wertvolle Hilfe. Sie hatte eine hübsche Stimme und sang gern. Da das daheim im Dorf den Leuten gefallen hatte, war ihr eine Unzahl von Liedern und Melodien zugeflogen, die ihr junges Gedächtnis auch alle bewahrt hatte. So ging die Arbeit gut voran. Die Sonne sank schon im Westen, als ein Schrei Kathys Gesang unterbrach. Die Familie sah sich um. Ben, der zwölfjährige Sohn, entdeckte als erster den Störenfried.

„Sieh nur, ein Hund!“, rief er und zeigte auf ein Tier, das auf einem nicht allzu fernen Höhenrücken stand, den Kopf in den Nacken legte und heulte.

„Es ist ein Wolf“, stellte der Vater nüchtern fest.

„Ein Wolf?“, fragte Kathy erschauernd. „Die sind doch gefährlich.“

„Das ist kein Wolf“, beschwichtigte die Mutter. „Wölfe treten in Rudeln auf, habe ich gehört. Es wird ein streunender Hund sein.“

„Dann ist die Stadt nicht mehr weit“, hoffte O’Bryan. „Fasst an! Wir müssen die Karre endlich flottkriegen. Ben, nimm das Brett und schieb es unter das Rad.“

Ben legte sich mit einem Brett auf den Boden neben das eingebrochene Rad. Vater, Mutter und Kathy nahmen die Deichsel hoch und schoben sie unter den Wagen. Dann warfen sie sich zu dritt auf den langen Hebelarm, einmal, zweimal, dreimal. Beim dritten Mal heulte der Wolf wieder auf, diesmal lauter und näher. Vielleicht hatte das die Kraftanstrengung angespornt. Jedenfalls hob sich jetzt der Wagen, und das Rad kam zum Vorschein. Ben hatte aufgepasst, flink schob er das Brett unter das Rad.

Wieder heulte der Wolf. Aber niemand reagierte auf ihn. Alle vier interessierten sich nur für das Rad. Die Felge war gerissen, einige Speichen waren zerbrochen, andere angeknackst. Der Eisenreifen hielt aber noch alles zusammen. Lionel schob die Deichsel in den Drehschemel, schirrte die Pferde ein und führte sie mit dem Wagen ein Stück vorwärts, bis die gerissene Felge und die zerbrochenen Speichen nach oben standen. Dann schirrte er die Pferde wieder aus und leinte sie an die andere Seite des Wagens an.

Der Farmer hatte noch Latten im Wagen. Sie konnte er zurechtsägen und zwischen Felge und Nabe einpassen, so dass sie die fehlenden Speichen provisorisch ersetzen konnten. Bevor er sie aber festbinden konnte, brach die Nacht an. Die Frau hatte inzwischen im eisernen Ofen Feuer entfacht. Es war ein kleiner Ofen, zwölf Zoll hoch und genauso breit und lang, ein Eisenkasten mit einem Rost darüber und darunter Winkeleisen als Beine und eine Blechkiste, die die Asche auffing. Die Frau bereitete aus Bohnen und Dörrfleisch eine Mahlzeit, die sie verteilte. Sie saßen um den Ofen und sahen ihre Gesichter im Widerschein der Glut. Der Farmer schaute zu den Sternen am Himmel. „Die Sterne sind hier näher als in Irland, Martha.“

„Das Land ist erschreckend weit“, entgegnete die Frau. „So was habe ich bisher nur auf dem Meer gesehen. Man glaubt, die Krümmung der Erde erkennen zu können.“

„Soweit und so leer“, bestätigte Lionel nachdenklich. „Und doch schlagen sich die Menschen gegenseitig die Köpfe ein. Keiner gönnt dem anderen einen Platz. Das kommt nur, weil sie nicht ...“

Er brach ab, als die Pferde unruhig wurden. Er stellte den Teller ab, stand auf und nahm die Flinte vom Wagen.

„Ist es der Wolf?“, fragte der Junge.

„Denk nicht an ihn, Ben“, erwiderte die Frau. „Wenn er hierherkommt, wird Vater ihn erschießen.“

Der Junge und das Mädchen aßen weiter.

Lionel O’Bryan blieb vor den Pferden stehen und schaute in die klare Mondnacht hinaus. Jetzt war das Gras nur noch zu riechen. Die Hügel waren in der Dunkelheit versunken. O’Bryan stand eine Weile und blickte nach Westen, dem lauen Wind entgegen. Dann wandte er sich um und ging zurück. Er legte das Gewehr neben sich ins Gras, setzte sich und aß weiter. Die Frau brachte die Kinder in den Wagen. Der Mann ging mit der Flinte noch einmal um die Wagen und sah sich um. Manchmal meinte er, ein Glimmen im Gras wahrzunehmen. Endlich kletterte er in den Wagen und legte sich angezogen auf eine Matratze. Er schloss die Augen, aber er konnte nicht einschlafen.

Er spürte, dass seine Frau auch nicht schlief, aber er sagte nichts.

Die Pferde schnaubten und stampften. O’Bryan fuhr hoch und wusste nicht, ob er geschlafen hatte. Seine Frau wälzte sich herum und sah ihn an. Auch Kathy hob den Kopf. Nur Ben schlief fest.

Die Pferde wieherten.

„Jetzt ist er in der Nähe“, flüsterte die Frau. „Wird er die Pferde anfallen?“

Der Mann richtete sich auf der Matratze auf, schob die Decke zurück und griff nach seiner Flinte.

Ben bewegte sich unruhig und murmelte im Schlaf. Kathy hatte den Kopf gehoben.

„Sei vorsichtig“, flüsterte die Frau, als der Farmer über die hintere Bordwand kletterte.

O’Bryan verschwand um den Wagen und redete leise auf die beunruhigten Pferde ein. Er umging die Tiere und blickte in das silberne Mondlicht über der leicht wogenden Prärie, in deren Endlosigkeit der Planwagen wie ein kleines Segelschiff auf einem großen Meer wirkte.

Der Wolf war nicht zu sehen und meldete sich auch nicht. O’Bryan hatte die Deichsel erreicht. Die Sichtweite betrug ungefähr hundert Yard. Das Gewehr im Hüftanschlag, schaute er dem lauen Wind entgegen, weil er meinte, der Wolf müsste von dort auftauchen, wo er ihn am Tag gesehen hatte.

Wieder wurden die Pferde unruhig und zerrten an den Leinen. Der Farmer wandte sich um, lief hinter die Tiere und sah das helle Gesicht seiner Frau über der Bordwand im Wagen.

„Was ist, Lionel?“

„Ich kann nichts sehen.“ Der Farmer lief weiter und kam zu dem defekten Rad, neben dem sein Werkzeug und die Latten lagen. Auf einmal hatte er die Bestie genau vor sich, die grünlich funkelnden Augen und die großen schimmernden Reißzähne. Der Wolf knurrte scharf, seine Sprunggelenke spannten sich. Er flog in die Höhe. O’Bryan hatte das Gewehr an der Schulter und feuerte. Ein roter Blitzstrahl zerplatzte vor der Waffe, den Knall trug der Wind davon. Die Kugel streifte das Fell des Wolfes und riss es auf. Vor Schmerz heulte die Bestie, dass es wie ein Wutschrei klang. Mit den Vorderläufen prallte das Tier gegen das zur Seite rutschende Gewehr. Eine Sekunde später wurde O’Bryan umgerissen. Er schrie auf, hatte das Gewehr noch in den Händen und wollte den Wolf damit von sich stoßen.

Der heiße Atem der Bestie traf sein Gesicht. Er sah das aufgerissene Gebiss, die funkelnden Augen, die Mordlust und die Gier. Der Fang des Wolfes schnappte knurrend nach unten, aber der Farmer konnte das Gewehr quer nach oben stoßen. Er traf damit hart die Gurgel des Wolfs. Das Tier wurde zurückgeschleudert, landete auf dem Rücken, sprang aber sofort wieder auf.

Doch auch O’Bryan hatte Zeit gehabt, auf die Beine zu kommen. Als der Wolf ihn knurrend erneut anging, schlug er mit dem Gewehr zu, das er nun am Lauf gepackt hielt. Aber die Bestie wich aus. Der Gewehrkolben traf den Boden, und die Wucht des Aufpralls riss dem Farmer den Lauf aus den Händen. Der Wolf sprang, wurde von O’Bryan abgewehrt und bekam nur den Ärmel der derben Jacke zwischen die Zähne. Knirschend zerriss der Stoff. Der Wolf fiel zu Boden.

Die Frau stand im Wagen und schrie gellend. Der fauchende und knurrende Wolf folgte dem Farmer und sprang seinen Rücken an. Aber in dem Augenblick, in dem seine Zähne nach dem Genick O’Bryans schnappen wollten, krachte ein Schuss. Eine Stichflamme beleuchtete die Szene. Die Kugel streifte den Wolf im Nacken. Er stürzte ins hohe Präriegras und fuhr herum.

Auch der Farmer war stehengeblieben und blickte nach Osten. Im silbernen Mondschein stand ein in Leder gekleideter Mann. Er hatte eine doppelläufige Hawken-Rifle in den Händen und eine Biberfellmütze auf dem Kopf. Der Wolf flog in langen Sätzen auf den reglos stehenden Mann zu. Da entlud sich der zweite Lauf der Rifle. Die Kugel fuhr dem Wolf in das offene Maul. Er stürzte vor dem Mann ins Gras. Sein Körper wand sich wie in Krämpfen. Blut lief über die Reißzähne, und in seinen großen, grünen Augen flackerte der Todeskampf.

Der Farmer hob sein Gewehr auf und ging auf den Mann zu. Die Frau kletterte vom Wagen. Die beiden Kinder schauten herunter. Als O’Bryan den jungen Mann erreichte, verendete der Wolf. O’Bryan musterte den Mann. Aschblondes Haar quoll unter der Biberfellmütze vor. Er hatte steingraue Augen. An seinem Lederanzug hingen lange Fransen. Über der Jacke trug er ein Pulverhorn an einem Riemen. Seine Hose steckte in Stiefeln. In dem einen davon steckte ein Jagdmesser.

„Mein Name ist O’Bryan, Mister. Sie haben mir das Leben gerettet.“ Der Farmer streckte ihm die Hand hin.

„Dan Oakland.“ Er griff nach der Hand des Farmers, die rau und verarbeitet war. Er lächelte die zitternde Frau an.

„Wir haben bemerkt, dass sich jemand nähert, Mister Oakland. Haben Sie kein Pferd?“

„Doch. Ich habe es ein Stück zurückgelassen, als ich den Wolf hörte.“

„Ist das ein Trapper, Vater?“, fragte der Junge leise.

„Ja“, antwortete O’Bryan unsicher. „Ich glaube schon. Aber frag ihn doch selbst.“ Er lächelte den Jungen ermunternd an.

„Sind Sie ein Trapper?“, fragte der Junge.

„Das und anderes.“ Dan lächelte.

„Kann man ein Trapper und noch was anderes sein?“ Der Junge kletterte vom Wagen herunter und trat näher.

„Hier im Westen muss man alles sein“, erklärte Dan. „Ich werde jetzt mein Pferd holen.“ Er wandte sich ab und ging in das Dunkel zurück, aus dem er aufgetaucht war.

Sie schauten ihm alle nach.

„Was ist mit deinem Arm?“, fragte die Frau besorgt.

„Nichts weiter. Mach ihm etwas zu essen, Martha. Er wird hungrig sein.“

Es dauerte nur drei Minuten, dann tauchte Dan Oakland mit einem großen Pferd wieder auf. Während er es an den Wagen band, schleifte der Farmer den toten Wolf beiseite, damit die Pferde wieder zur Ruhe kamen. Dan Oakland lud sein Gewehr und betrachtete das Mädchen, das flüchtig lächelte und errötete.

„Wir kommen aus Irland“, erklärte die Frau. „Jetzt wollen wir zu einem Stück Land weiter im Westen. Es soll uns gehören, wenn wir es sechs Monate lang bewirtschaften und gegen die Natur und die Indianer verteidigen können. Wir haben einen Berg Schulden gemacht, für den Wagen, die Ausrüstung und das Saatgut. Wenn wir schwächer als die Natur oder die Indianer sind, ist es unser Ende.“

Dan nickte, warf seinen Sattel auf den Boden und setzte sich darauf. „Sie werden’s schon schaffen.“

Der Farmer tauchte auf. „Sie müssen den Wolf noch abziehen. Das Fell hat zwei Risse von den Kugeln, ist aber sonst noch ganz gut.“

„Er ist stellenweise schon grau“, erwiderte Dan. „Er war ein alter Wolf, ein Einzelgänger. Vielleicht war er krank. Er hat Narben am Hals und an einem Lauf. Vielleicht hat er mit Jüngeren gekämpft und verloren.“

„Was denn? Das sehen Sie alles auf den ersten Blick?“, fragte der Farmer. Er ging in die Hocke und schüttelte den Kopf.

„Was man hier draußen nicht auf den ersten Blick erkennt, sieht man vielleicht nie mehr, Mister O’Bryan.“ Dan lächelte. „Es ist lebensnotwendig, auf alles zu achten.“

„Ja, ja.“ Der Mann nickte.

Die Frau hatte das Feuer im eisernen Ofen wieder entfacht.

„Wollen Sie das Fell nicht mitnehmen?“, fragte der Mann.

„Nein.“

„Wenn Sie gestatten, ich meine, wenn Sie es nicht nehmen, wir können es sicher gebrauchen. Für eine Jacke im nächsten Winter. In Boston wurde erzählt, dass es hier sehr kalt werden kann.“

„Natürlich. Nehmen Sie es nur“, sagte Dan. „Und vergraben Sie den Wolf, bevor Aasvögel auftauchen.“

Am Morgen half Dan Oakland dem Farmer weitere Latten für das zerbrochene Rad zuzuschneiden. Er hatte noch ein paar Rohlederriemen dabei, mit denen er Latten und gebrochene Speichen umwickelte und etwas Wasser darüber goss, das in der Sonne schnell trocknete.

„Es wird hart wie Stein“, erklärte er. „Bis wir in eine Stadt kommen, hält es sicher. Aber ein paar Stunden sollten wir noch warten, damit es sich zusammenziehen kann.“

Die Frau hatte Kaffee gekocht und rief die ungleichen Männer. Sie setzten sich um den Ofen, und Dan betrachtete das junge, gutgewachsene Mädchen.

„Das ist Kathy“, sagte die Mutter.

„Und ich bin Ben“, rief der Junge aufgekratzt.

Dan lachte, nahm das Brot und trank den heißen Kaffee, den ihm die Frau in die Blechtasse gegossen hatte.

„Unser Wasser geht zur Neige“, sagte die Frau an den Farmer gewandt. „Wenn wir sehr sparsam sind, reicht es vielleicht noch zwei Tage.“

Dan dachte an das Wasser, welches er über die Rohlederriemen gegossen hatte. Aber das war unumgänglich gewesen, wenn die Reparatur Sinn haben sollte.

„Kennen Sie sich hier aus?“, fragte der Farmer. „Werden wir Wasser finden?“

„Es ist sehr heiß in diesem Sommer“, erwiderte Dan. „Bald werden wir auf einen Creek stoßen. Ob er noch Wasser führt, weiß ich nicht.“

„Sie wissen also auch nicht so genau Bescheid.“

„Nichts ist gleich. Alles ändert sich.“ Dan lächelte und zuckte mit den Schultern. „Man kann sich nie darauf verlassen, das noch anzutreffen, was man schon gesehen hat. Es kann passieren, dass am Weg eine Stadt steht, die es in ein paar Wochen oder Monaten nicht mehr gibt. Oder es kommt zu einer Überschwemmung. Danach wählt der Fluss ein neues Bett, viele Meilen vom alten entfernt.“

„Ja, ja, ich verstehe schon.“ Der Farmer ging zum Wagen und kramte in einer Truhe. Als er zurückkam, hatte er eine Skizze in der Hand. Er zeigte auf ein eingezeichnetes Quadrat an einem Fluss.

„Hier ist mein Land.“

„Am Platte River.“ Dan Oakland schaute auf die Wagenspuren, die durch die Prärie führten. „Da sind Sie hier schon richtig, Mister O’Bryan.“ Er trank den heißen Kaffee. „Wir werden schon Wasser finden. Es gibt ja nicht nur die Flüsse, sondern auch ein paar Quellen und Brunnen entlang des Wagenwegs.“

Als sie gegessen hatten, betastete Dan das trockene Leder, das sich in der Hitze bereits spannte.

„Noch zwei bis drei Stunden, dann können wir fahren.“ Dan sah den Farmer an. „Wollen wir inzwischen alles aufladen?“

O’Bryan nickte.

„Es kommen Reiter“, rief Ben, der auf dem Wagen stand.

Dan richtete sich auf und blinzelte gegen die noch tiefstehende Sonne. Auf der nächsten Bodenerhebung waren drei Reiter aufgetaucht. Der Farmer griff nach seinem Gewehr und zog eine lange Reiterpistole hinter der Truhe hervor. Sie behinderte ihn jedoch. Er legte sie in den Wagen zurück. Noch immer hielten die Reiter in der Ferne und schauten über das wogende Prärieland. Sie sahen wie Scherenschnitte vor der hinter ihnen stehenden Sonne aus.

Plötzlich kam Bewegung in den kleinen Pulk. Sie ritten von der flachen Hügelkuppe herunter und verschwanden fast vollständig im hohen Gras.

„Ich bin froh, dass Sie hier sind“, brummte der Farmer. „Was hätte meine Frau mit den Kindern tun sollen, wenn mich gestern der Wolf zerfetzt hätte?“

„Ich würde den Wolf vergessen“, erwiderte Dan Oakland, der die Reiter beobachtete.

Die drei Männer mit den hohen Hüten kamen nur langsam näher.

„Ich habe sie noch gar nicht gefragt, wohin Sie wollen“, sagte der Farmer. „Ich will nicht neugierig sein, aber wenn wir zufällig den gleichen Weg haben sollten und wir Sie nicht zu sehr aufhalten ... Sie wissen schon, was ich meine.“

„Ja, ja, Mister O’Bryan. Ich bleib bei Ihnen für ’ne Weile. Wir haben den gleichen Weg.“

Das Mädchen strahlte über das ganze Gesicht, was seine Mutter bemerkte und zu einem strengen Blick veranlasste. Kathy wandte sich hastig ab.

„In ihrem Alter sind hier draußen schon viele Mädchen verheiratet“, sagte Dan versonnen.

„Sie wird noch nicht heiraten“, entgegnete die Frau abweisend. „Sie ist ja noch ein Kind.“

„Manche Farmer sagen, dass es um so einfacher geht, je größer eine Familie ist. Dazu gehört, dass die Kinder rechtzeitig heiraten. Ich meine, so früh wie möglich. Sie fahren extra in Tage weit entfernte Städte und in die Forts der Hudson Bay Company, um Männer für ihre Töchter zu suchen.“

„Es ist hier vieles nicht so einfach wie daheim“, murmelte der Farmer. „Daran dachten wir gar nicht, dass man vielleicht viele Tage reiten oder fahren muss, wenn man einen anderen Menschen zu Gesicht bekommen will. Bedenke nur, Martha, vielleicht sehen wir den ganzen Winter über kein einziges fremdes Gesicht.“

„Wir werden es überleben“, erwiderte die Frau. „Wichtig ist nur, dass wir es schaffen und den Kredit bezahlen können. Alles andere wird sich finden.“

Die Reiter waren inzwischen noch nähergekommen. Dan Oaklands scharfe Augen erkannten bald, dass die Männer kantige Gesichter mit kalten Augen hatten.

„Wie begegnet man in der Einsamkeit einem Menschen, den man nie gesehen hat?“, fragte O’Bryan.

„So wie überall anders auch. Nur wachsamer muss man sein. Nichts darf dem Blick entgehen. Wenn man meint, einem Fremden nicht trauen zu können, kehrt man ihm nie den Rücken zu.“

Dan beobachtete die Reiter immer noch. Sie trugen schäbige Kleidung, dunkle Hemden ohne Kragen und doppelreihige Jacken aus speckigem Stoff. Sie hielten Gewehre in den Händen, hatten Pulverflaschen und schwere Revolver am Gürtel. Als sie den Wagen erreichten, zügelten sie nebeneinander die Pferde und tippten an ihre Hüte. Ihre lauernden Blicke wanderten über den Wagen und die fünf Menschen.

„Ihr seid Farmer?“, fragte ein großer, hagerer Mann, dessen Augen die Farbe eines Gletschers hatten. Er mochte dreißig Jahre alt sein.

„Ganz richtig“, erwiderte O’Bryan.

„Und du da, bist du ihr Scout?“ Der Mann nickte in Dans Richtung und schaute ihn fragend an.

„Neugierig seid ihr gar nicht“, erwiderte Dan gedehnt. „Sagt, was ihr wollt.“

Einer der beiden anderen, ein kleiner, drahtiger Mann mit einem Wolfsgesicht, pfiff durch die Zähne.

„Was gibst du für den, Monco?“

Der Große grinste.

Der dritte Mann war ein Kerl wie ein Bulle mit einem runden Gesicht und kleinen Schweinsaugen.

„Ich denke mir, wir sollten ihn mal ein bisschen zurechtstutzen, was, Monco?“

Dan Oakland hob das doppelläufige Gewehr ein wenig an. Er hatte beim Anblick der Männer gleich das Gefühl gehabt, dass es Ärger geben würde. Monco schüttelte den Kopf.

„Wir wollen keinen Streit, Kane. Wir brauchen Wasser.“

„Wasser haben wir selbst nur knapp“, erklärte die Frau des Siedlers. „Wir können Ihnen nicht helfen.“

Monco tat plötzlich wohlerzogen.

„Entschuldigen Sie, Ma’am, mein Name ist Potter. Und das sind meine Freunde Sam Hamish“, er zeigte auf den kleinen, drahtigen Kerl, „und Kane Prewitt.“

Der bullige Mann grinste von einem Ohr zum anderen, als er in Richtung der Frau eine Verbeugung andeutete.

„Wir haben gehört, es gäbe eine Stadt in der Richtung.“ Potter zeigte nach Westen. „Eine Stadt, die letzten Winter an einem Brunnen entstanden sein soll.“

„Davon ist uns nichts bekannt.“ Dan Oakland lehnte sich gegen die Bordwand des Wagens. „Aber einen Brunnen wird es in der Richtung schon irgendwo geben, sonst wäre der Wagenweg nicht immer wieder benutzt worden.“

„Na schön.“ Monco Potter tippte an seinen Hut, schaute seine Freunde an und nickte herrisch. Ohne noch ein Wort zu sagen, ritt er an dem Wagen vorbei. Die beiden anderen folgten ihm. Dan schaute um die Kante des Wagens hinter den Reitern her.

„Die gefallen mir gar nicht“, sagte die Frau leise zu ihrem Mann.

„Hier draußen kann man sich die Menschen nicht aussuchen. Ist es nicht so, Mister Oakland?“

„Ja“, gab Dan zu. „Trotzdem, mir sind die auch nicht ganz geheuer. Sie haben die Pferde für meine Begriffe etwas zu lange angesehen.“

„Die Pferde?“ Die Frau griff sich erschrocken an den Hals.

„Das muss nichts bedeuten“, schränkte Dan Oakland rasch ein. „Es war vielleicht nichts als Gewohnheit. Männer schauen hier oft prüfend auf Pferde.“

Die Frau ließ die Hände langsam sinken.

„Ich habe nie darüber nachgedacht, was geschieht, wenn man keine Pferde mehr hat. Das wäre ja furchtbar.“

„Wir werden auf die Pferde aufpassen“, brummte der Mann.

Die drei Reiter hatten auf der Bodenwelle die Pferde gezügelt. Sie schauten zurück zu dem Wagen, der nur ein Punkt in der Weite des Grasmeeres war.

„Hast du dir den Gaul des Trappers angesehen, Monco?“, fragte Sam Hamish, der drahtige Kerl mit dem Wolfsgesicht.

„Natürlich.“

„Für den bekommt man bestimmt fünfzig Dollar. Vielleicht auch noch mehr.“

„Kann sein.“

„Unser Kleiner hat bestimmt recht“, sagte Kane Prewitt brummig. „Ich denke, fünfzig Bucks könnten wir gut gebrauchen. Wenn im Westen eine Stadt ist, in der man den Gaul vielleicht versilbern könnte?“

Monco rieb sich über das Kinn.

„Wenn wir sie weiter beobachten“, fuhr Kane Prewitt fort, „und wir warten die Nacht ab, fällt uns sicher was ein. Ich meine, wenn wir den Kerl vom Wagen weglocken können, dürfte es ja kein Problem sein, an das Pferd zu kommen. Was meinst du, Monco?“

„Wir brauchen Wasser, Kane. Wir können uns nicht ewig aufhalten. Ich denke, wir reiten erst mal weiter, dass er uns vor allem nicht mehr sehen kann. Vielleicht finden wir noch Wasser und können dann weiter nachdenken.“

Die drei Reiter verschwanden hinter der Bodenwelle und ritten im Trab dem Wind entgegen über das endlose Land. Den Wagen konnten sie wenig später schon nicht mehr sehen.

Nach ein paar Stunden erreichten sie eine Bodensenke und sahen das sandige Bett eines ausgetrockneten Creeks vor sich. Potter stieg ab, lief mitten in das Bett hinein, beugte sich nieder und legte die Hand auf ein paar abgewaschene, glühend heiße Steine. Als er sich aufrichtete, schüttelte er den Kopf.

„Hier gibt’s erst im nächsten Winter wieder Wasser.“

Prewitt fluchte und schaute nach Westen. Überall gab es Sand und Hügel und sonst nichts. Die Stadt, von der sie gehört hatten, konnte hinter der nächsten Bodenerhebung liegen, aber auch hinter der fünften, der zehnten oder noch weiter entfernt. Es konnte auch sein, dass es diese Stadt überhaupt nicht gab.

„Es sollen schon Männer und Pferde hier draußen umgekommen sein, weil sie kein Wasser fanden“, sagte er junge Hamish.

„Ganze Trecks sind liegengeblieben und wurden von Geiern und Wölfen gefressen“, entgegnete Prewitt. „Du kriegst doch nicht auf einmal weiche Knie, mein Junge?“

„Quatsch. Ich habe das nur mal erwähnt“, verteidigte sich der junge Sam Hamish.

„Na, wie dem auch sei, ich bin trotzdem dafür, dass wir ein paar Stunden dranhängen und versuchen, zu dem Gaul zu gelangen. Ich habe mich auch schon überlegt, wie das gehen könnte.“

„Ich auch.“ Potter stieg wieder in den Sattel und schüttelte seine Wasserflasche, die ziemlich leer war. Er hatte Durst, wollte es aber den anderen nicht zeigen und die Pferde nicht verrückt machen.

„Vielleicht kommt mit der Nachtkühle doch etwas Wasser“, sagte Sam.

„Bilde dir keine Schwachheiten ein“, brummte Prewitt. „Aber wenn wir ein Pferd mehr hätten, könnte auch jedes Tier einmal ausruhen. Hast du daran gedacht, Monco?“

„Ich habe an alles gedacht.“ Potter fluchte leise.

Prewitt schaute sich um. „Ich könnte mir vorstellen, dass es der Wagen bei Tageslicht gerade bis hierherschafft. Dann haben die Gäule vor der Karre sicher genug. Hier ist es doch ganz schön unübersichtlich.“

Potter blickte in die Runde. Entlang des ausgetrockneten Bachbetts standen Büsche, die ihre kahlen Äste der flimmernden Sonne entgegenreckten. Sie waren zum größeren Teil längst verdorrt. Kein Regen konnte sie zu neuem Leben erwecken. Aber sie boten Schutz vor neugierigen Blicken.

„Also gut. Wir reiten aber wegen der Spuren erst noch ein Stück weiter und kehren dann um.“

„Denkst du, der achtet darauf?“, fragte Hamish.

„Der hat den Blick überall und hört das Gras wachsen.“ Prewitt nickte. „Vor der Sorte musst du auf der Hut sein, wenn du die Nase weiter vorn haben willst, mein Junge.“

Potter schnalzte mit der Zunge und trieb sein Pferd durch das sandige Flussbett weiter nach Westen. Seine Kumpane folgten ihm.

Dan Oakland ritt ein Stück vom Wagen entfernt mit ihm auf der gleichen Höhe. Dünne Staubschwaden wurden von den Rädern aufgewirbelt und zerflatterten im lauen Wind. Als Dan wieder einen sichernden Blick hinter sich warf, bemerkte er Reiter. Er zügelte das Pferd und beobachtete den kleinen Pulk, der aus fünf Reitern bestand. Lionel O’Bryan sah das und brachte die Pferde und den Wagen zum Stehen. Alle schauten zurück. Lionel O’Bryan griff nach seiner Flinte.

Dan ritt zum Wagen hinüber und warf einen Blick auf das reparierte Rad. Er sah, dass mehr Riemen nötig gewesen wären für eine dauerhafte Reparatur. Doch hoffte er, dass das Rad einige Tage halten würde, wenn es nicht erneut in einen Präriehundbau einbrach. Die fünf Reiter waren am Fuß einer Bodenwelle im wogenden Präriegras verschwunden.

„Manchmal sieht man tagelang keinen einzigen Menschen, und dann scheint die reinste Völkerwanderung im Gang zu sein“, schimpfte der Farmer. „Das passt mir gar nicht.“

„Was hast du auf einmal gegen die Menschen, Vater?“, fragte Kathy verblüfft.

„Es gibt hier kein Wasser, Kathy. Seit Tagen haben wir keinen Fluss, keine Quelle und keinen Brunnen gesehen. Das geht den anderen genauso. Das macht Menschen gefährlich.“

„Es wird noch eine gute Stunde dauern, bis die bei uns sind“, sagte Dan Oakland. „Inzwischen könnten wir noch zwei Meilen zurücklegen.“

„Na schön.“ Der Farmer legte das Gewehr neben sich und wies seine Frau an, es festzuhalten. Dann nahm er die Peitsche und kitzelte das Gespann. Die Pferde zogen wieder an. Dan ritt neben dem Wagen. Kathy und ihr kleiner Bruder lagen auf den Matratzen im Planwagen und hielten nach hinten Ausschau. In den Staubschleiern sahen sie die Reiter verschwinden und wieder auftauchen, jedes Mal eine Idee näher als vorher.

„Es ist eine Frau dabei“, rief Kathy nach einer Viertelstunde.

„Es sind doch nur Reiter“, erwiderte die Farmersfrau.

„Es ist trotzdem eine Frau dabei“, beharrte das Mädchen.

Alle blickten zurück.

„Frauen reiten doch nicht wie Männer in der Wildnis herum“, empörte sich Martha O’Bryan.

„Sie hat rotes Haar“, rief Kathy. „Sehen Sie es nicht, Mister Oakland?“

„Doch.“ Dan lächelte zu der empörten Frau auf dem Bock hinüber. „Hier ist eben auch das anders als in Irland, Ma’am. „Fahren wir weiter?“

O’Bryan blickte nach vorn und knallte mit der Peitsche. Rumpelnd setzte sich der Wagen wieder in Bewegung und rollte über den unebenen Trail und stellenweise durch raschelndes Gras, was von den Rädern niedergewalzt wurde. Nach einer weiteren halben Stunde waren die fünf Reiter dicht heran. Die Frau mit den langen roten Haaren, die im Wind wie eine Mähne flatterten, war immer eine Pferdelänge vor den anderen. Die Männer hatten Gewehre in den Händen.

Abermals kam der Wagen zum Stehen. Dan Oakland wendete das Pferd, um die fünf Reiter besser beobachten zu können. O’Bryan griff wieder nach dem Gewehr. Auch Dan hatte die doppelläufige Flinte in der Hand und den Daumen auf einem Hammer. Er legte die Läufe quer über das Sattelhorn und hielt die Zügel kurz, um die zunehmende Unruhe des Pferdes zu bändigen.

Die Fremden ritten auseinander und nahmen die Frau mit den flatternden Kupferhaaren in die Mitte. Dan schätzte sie auf knapp dreißig Jahre. Sie war schlank und groß und hatte ein schmales, energisches Gesicht. Sie trug einen geteilten Lederrock, eine ebensolche kurze Jacke mit großen Silberknöpfen. Ein Cowboyhut baumelte im Nacken.

„Die scheint bei den Leuten auch noch den Ton anzugeben“, sagte die Farmersfrau schockiert.

Niemand antwortete.

„Kathy, Ben, ihr zieht die Köpfe ein!“, befahl der Farmer.

Der Hufschlag hallte laut über den stehenden Planwagen hinweg. Die fünf Reiter wurden langsamer, schwenkten nach Norden und bildeten neben dem Wagen in zehn Yard Entfernung einen Halbkreis. Die Frau stemmte die Hände auf das Sattelhorn und reckte sich. Die vier Männer hatten harte Gesichter und funkelnde Augen. Ihre dandyhafte Kleidung deutete auf Abenteurer, Glücksritter und Spieler. Genau danach sah auch die Frau aus.

„Wir wollen zu einer Stadt, die es hier irgendwo geben soll“, sagte die Frau. „Habt ihr ’ne Ahnung, wie weit es noch ist?“

„Wir haben nichts von einer Stadt gehört“, erwiderte Dan.

„Wo wollt ihr denn dann hin?“

„Zu einem Stück Land, das Mister O’Bryan zu einer Farm machen will“, erklärte Dan Oakland. „Eine Stadt war uns auch recht, da ein Rad gebrochen ist und kaum lange halten wird.“

Die Frau blickte auf das Mädchen, das nun doch vorn aus dem Wagen schaute, aber rasch wieder verschwand.

„Wir haben nicht mehr viel Wasser, fuhr die Frau fort. „Ihr könnt uns auch nicht damit aushelfen, wie?“

„Nein.“ Dan schüttelte den Kopf. „Wie soll denn die Stadt heißen, Miss ...?“

Ein scharfes Lächeln trat in das Gesicht der Frau.

„Ich bin Jenny Firestone. Merke dir das. Die Stadt soll nach dem, was wir gehört haben, gar keinen Namen haben. Es soll ein verdammtes Nest aus Brettern und Planen sein, vielleicht auch aus Grasschollen, die man ausgestochen hat. Also, merk dir den Namen Jenny Firestone.“

Sie lachte schrill, riss ihr Pferd scharf herum und trieb es durch einen Schlag zwischen die Ohren an. Schrill wieherte das Tier und preschte vorwärts. Die vier Männer folgten der Frau. Staub trieb über den Wagen hinweg.

„Solche Weiber“, sagte die Frau des Farmers. „Die gehört bestimmt in so einen Saloon, wie sie in Omaha welche hatten.“

Der Farmer legte das Gewehr weg. „Ich bin froh, dass die sonst nichts wollten.“

Dan hatte sein Pferd gewendet. Der Staub verschluckte die Reiter bereits.

„Jedenfalls scheint es eine Stadt am Wagenweg zu geben.“ Dan blickte zu dem Mann und der Frau hinauf. „Hoffen wir, dass sie nicht zu weit entfernt ist.“

O’Bryan knallte mit der Peitsche.

„Was mag die Frau in so einem Nest nur wollen?“ fragte Martha. „So viele Wagen kommen doch hier nicht vorbei, dass es für sie ein lukratives Geschäft wie in Omaha geben könnte.“

„Wer weiß?“ Dan Oakland zuckte mit den Schultern.

„Ich frage mich vielmehr, wie eine Stadt in der Prärie entstehen kann“, erwiderte der Farmer. „Einfach so um einen Brunnen, wenn es wirklich einen gibt?“

„Ein Brunnen kann Gold wert sein“, sagte Dan.

„Schon. Aber doch sicher nur für einen Mann und nicht für eine ganze Stadt.“

„Es gibt natürlich auch andere Gründe, um irgendwo hängenzubleiben, wo man nur durchfahren wollte.“

„Nennen Sie einen, Mister Oakland“, forderte die Frau.

Dan ritt dichter an den Bock des Wagens heran und warf einen Blick auf das geflickte Rad.

„Angenommen, man muss eine dringende Reparatur durchführen lassen, hat nicht genug Geld, zu bezahlen. Oder man wird krank, verliert Zugtiere. Es gibt tausend Gründe, die einen Menschen zwingen können, einen einmal erreichten Ort nicht mehr zu verlassen, Ma’am.“

„Haben wir genug Geld für die Reparatur?“

„Ich denke schon. Wenn der Stellmacher die Kirche im Dorf lässt, sollte es reichen.“

„Und wenn nicht, helfen wir uns anders weiter.“ Die Frau hob den Kopf und ihr Kinn schob sich etwas vor, so dass sie härter aussah. „Wir werden unser Land erreichen und die Farm bauen. Gott wird uns helfen.

„Herunter mit dem Schädel!“, kommandierte Monco Potter scharf, als die Reiter jenseits des ausgetrockneten Bachs im Nordosten auftauchten. Der junge Hamish, der vorwitzig über das trockene Gestrüpp gelugt hatte, duckte sich und half dem bulligen Kane Prewitt die Pferde zu halten.