Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

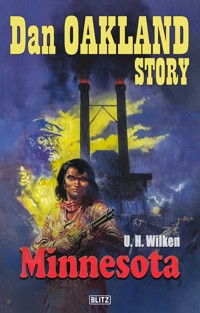

- Serie: Die Dan-Oakland-Story

- Sprache: Deutsch

MinnesotaGroße Büffelherden werden von weißen Jägern zu Tausenden abgeschlachtet. Das Fleisch lassen sie in der Prärie verderben, dadurch verlieren die Indianer ihre Lebensgrundlage. Dan und Sky Oakland versuchen den hungernden Indianern zu helfen und geraten in einen Strudel aus Gewalt und Tod.Terror auf der Angel AngieDer Büffeljäger Shaw flieht, verfolgt von Dan und Sky Oakland. Auf einem Flussdampfer glaubt Shaw, sicher zu sein und seine Spur verwischt zu haben. Doch auf der Fahrt nach St. Louis tobt bald ein gnadenloser Kampf um Leben und Tod.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 261

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dan Oakland Story

In dieser Reihe bisher erschienen

4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis

4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade

4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe

4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel

4305 U. H. Wilken Das Aufgebot des Bösen

4306 U. H. Wilken Grausame Grenze

4307 U. H. Wilken Omaha-Marter

4308 U. H. Wilken Blutige Säbel

4309 U. H. Wilken Der Unbezwingbare

4310 U. H. Wilken California-Trail

4311 U. H. Wilken Berg der zornigen Götter

4312 U. H. Wilken Die Teuflischen

4313 U. H. Wilken In Todesgefahr

4314 U. H. Wilken Schwarzer Horizont

4315 U. H. Wilken Der Raubadler

4316 U. H. Wilken Trail aus Blut und Eisen

4317 U. H. Wilken Der Wolfskiller

4318 U. H. Wilken Nachtfalken

4319 U. H. Wilken Der Geheimbund

4320 U. H. Wilken Tödliche Tomahawks

4321 U. H. Wilken Minnesota

4322 U. H. Wilken Die Revolver-Lady

4323 U. H. Wilken Sterben am Washita

4324 U. H. Wilken Langmesser

U. H. Wilken

Minnesota

Der Text wurde anhand der Originalmanuskripte des Autors sorgfältig überarbeitetet und um bisher unveröffentlichte Textpassagen ergänzt.Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Detlef Wilken.

Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2023 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Alfred WallonTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: Wiktoria Matynia/123RF.comSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-107-6

Minnesota

Es begann an einem frühen Morgen in Minnesota.

Alpträume quälten den jungen Halbblutindianer Sky. Er weckte durch sein Stöhnen den Vater.

Dan Oakland richtete sich auf. Das Büffelfell fiel von seinen Schultern.

„Sky! Was ist mit dir?“

Erwachend sah ihn der Sohn benommen an.

„Ich hatte eine Vision, Dad“, flüsterte er. „Es war schrecklich. Ich sah viele tote Indianer. Die Prärie war voll von toten Büffeln. Das war kein Traum, Vater, ich habe ...“

Hell peitschten jenseits des Sees mehrere Schüsse durch die Stille des Morgens. Grollend antwortete das Echo aus den Fichtenwäldern.

Im Nu war Sky auf den Beinen.

Einen Herzschlag lang standen Vater und Sohn wie erstarrt. Dann rafften sie die Büffelfelle zusammen, packten die Gewehre und rannten zu den Pferden.

Schon ritten sie an und jagten durch das Frühlicht. Schwer polterten die Hufe ihrer Pferde am Ufer des Sees entlang. Nebelfetzen trieben über das Wasser.

Dan und Sky brauchten weit mehr als eine Stunde, um auf die andere Seite des Sees zu gelangen.

Hier lagen die massigen Körper enthäuteter Büffel. Die Kadaver dampften noch in der Kühle des Morgens. Spuren beschlagener Pferde führten davon. Die blutigen Felle hatten das Gras verschmiert.

„Büffeljäger.“

In Dan Oaklands Augen schwand der Ausdruck der Gutmütigkeit, wurde ersetzt von frostigem Glanz. „Sie knallen die Büffel ab und nehmen nur die Felle mit.“

Sky raunte.

„Es war kein Traum, überall tote Büffel und tote Indianer.“

Dan Oakland und sein Halbblutsohn Sky folgten der blutigen Fährte.

Sie waren ausgehungert wie herrenlose Hunde.

Schwankend bewegten sie sich durch das hohe Präriegras.

Wenn sie keine Büffel fanden, war ihnen der Hungertod sicher.

So schleppten sie sich Meile um Meile über das weite Grasland zum seichten Fluss.

Die Sonne stach grell durch das Geäst der Birken und Erlen. Viel buntgefärbtes Laub lag schon am Boden und raschelte um die Beine der Indianer.

Erschöpft sanken sie am Ufer nieder.

Es waren drei Indianer und eine Squaw. Die Indianerin hatte zwei Babys zu versorgen. Ihr Körper war ausgemergelt.

Draußen auf der Prärie wurden unzählige Büffelknochen vom Gras überwuchert.

Manitu meinte es nicht gut mit seinen roten Kindern. Sie gehörten zu den Tsistsis'tas, zum „wahren Volk“, wie sich die Cheyenne selbst nannten. Sie gehörten zu den letzten, in Minnesota lebenden Cheyenne. Der große Stamm war schon vor Jahrzehnten nach Westen gezogen und hatte das Land den Santee-Sioux überlassen.

Zusammengesunken kauerten die Indianer am Ufer und blickten in das klare kalte Wasser. Blätter trieben vorbei.

Hunger.

Trotz der Sonne war es nicht warm am Fluss. Die Nebel am frühen Morgen hatten das Pulver in den drei alten Gewehren feucht werden lassen. Aber das wussten die Indianer noch nicht.

Leise drangen ihre Stimmen durch die Stille.

Auf einmal hörten sie ein dumpfes Prusten und Brummen.

Drüben, auf der anderen Seite des seichten Flusses bewegten sich in den herbstlich gefärbten Sträuchern große, schwere Körper. Zotteliges Fell streifte von den Zweigen Laub und Spinnweben.

Büffel.

Drei große Büffel, deren Fell sich schon auf den Winter vorbereitet hatte und dicht behaart war. Fleisch genug für die Indianer, um nicht einen einzigen Tag im Winter hungern zu müssen. Warmes Blut für die Indianerin, damit sie die Babys stillen konnte.

Das Wunder war geschehen.

Die drei Büffel stampften durch die Strauchlücken und stießen gegen die hellen Birkenstämme. Laub fiel auf sie und gab ihnen Tarnung.

Der Wind kam über den Fluss. Daher hatten die Büffel die Indianer nicht wittern können.

Zitternd krampften die drei Männer die Hände um die alten Flinten und richteten sich halb auf. Geduckt standen sie am Wasser und sahen, wie die Büffel wegtrotteten.

Da wateten sie durch den Fluss und schlichen hinterher. Die Squaw lächelte glücklich und legte die Arme um die Babys, die in wärmende Felle gehüllt waren.

Immer näher schlichen die drei Cheyenne. Jetzt sahen sie die Büffel wieder. Jeder nahm sich einen Büffel vor. Sie legten an und zielten. Die Gewehre waren sehr schwer für die geschwächten Arme.

Die Indianer drückten ab, doch kein Schuss fiel.

Das Pulver auf den Pfannen war feucht geworden.

Da hasteten sie zurück, warfen die Kentucky Rifles neben der Squaw zu Boden und griffen nach den Lanzen.

Wieder pirschten sie sich an die Büffel heran.

Die massigen Tiere standen im Wasser und soffen.

Die Indianer mussten diese Tiere erlegen, wollten sie selbst überleben.

In wilder Verzweiflung krochen sie an die Büffel heran. Sie wussten, dass sie längst nicht so kräftig wie sonst waren. Sie brauchten alle Kraft, um die Lanze durch Fell und Rippen ins Herz stoßen zu können.

Als sie losstießen, schrien sie unwillkürlich auf. Zwei Cheyenne schafften es. Die Büffel brachen in die Knie und schlugen um.

Das dritte Tier geriet in Raserei, stürmte mit der aus dem Körper ragenden Lanze flussabwärts und stampfte zwischen die Strauchgruppen und Bäume. Das Tier brüllte vor Schmerz, rannte weiter. Es würde irgendwann und irgendwo verbluten.

Zwei Büffel lagen im seichten Wasser. Die Cheyenne ließen die Tiere ausbluten, lagen unter den durchschnittenen Kehlen und tranken das Blut. Die Squaw hatte ihre Babys am Ufer zurückgelassen und kroch ebenfalls mit dem Gesicht unter den Blutschwall.

Sie hatten es geschafft.

Blut trieb mit den Wellen.

Es wurde von weißen Männern entdeckt.

Vier bärtige, verschmutzte Männer richteten sich am Ufer auf. Schon hielten sie ihre Gewehre in den Fäusten.

Im Hintergrund standen die Sattelpferde neben frischen Büffelfellen.

Die vier flüsterten miteinander.

Wieder trieb ein Blutfleck vorbei. Der Geruch von moderndem Laub und feuchten Bäumen wehte durch die Flussniederung.

Düster und aus engen Augen starrte der rotblonde Jay-Jay Power auf das dahintreibende Büffelblut.

„Da klaut uns jemand die Büffel.“

Mehr sagte er nicht. Es klang so, als hätte er alleinigen Anspruch auf alle Büffel im Land der zehntausend Seen, als dürften nur er und seine Partner die Büffel in Minnesota jagen.

Langsam setzten sich die Männer in Bewegung. Unbewacht ließen sie ihre Sattelpferde zurück.

Die Squaw saß am Ufer und hielt die Babys in den Armen.

Die drei Cheyenne hatten rohes Fleisch gegessen und einen der Büffel bereits ausgenommen und enthäutet.

Das andere Tier lag noch unberührt im Wasser. Am Ufer hing das Fleisch auf den Ästen der Bäume und Sträucher. Immer wieder schleppten die Indianer Fleisch an der Squaw vorbei.

Die Not war vorbei.

Langsam erhob die Squaw sich und behielt die Säuglinge auf den Armen. Sie trat an den ausgenommenen Büffel heran und betrachtete den Knochenbau des Tieres. Sie suchte nach den Sehnen, die sie gut gebrauchen konnte.

Da entdeckte sie plötzlich flussabwärts eine Bewegung.

Ein Weißer erschien sekundenlang vor den Sträuchern am Ufer. Er hielt ein Gewehr.

Sie schrie gellend auf und wollte zum Ufer flüchten.

Da traf sie die Kugel.

Sie stolperte, fiel auf die Knie und umklammerte die Säuglinge. Wieder krachten Schüsse. Zwei Indianer wirbelten herum und stürzten in das seichte Wasser.

Mit letzter Kraft kroch die Squaw an den ausgenommenen Büffel heran.

Immer wieder dröhnten die Schüsse der vier Büffeljäger. Gnadenlos schossen sie auch den dritten Cheyenne nieder.

Sterbend schob die Squaw das Fellbündel mit den Babys in die Bauchhöhle des ausgenommenen Büffels. Dann wollte sie die weißen Männer von ihren Babys ablenken und kroch sterbend zum Ufer.

Noch einmal brüllten die Gewehre auf. Das Echo der Schüsse verlor sich in der Flussniederung.

Mit rauchenden Gewehren kamen die Büffeljäger näher. Unterwegs luden sie die Waffen nach.

Die Babys lagen im Leib des toten Tieres. Sie schliefen gesättigt.

Mit klirrenden Radsporen durchquerten die Weißen das Flussbett, hielten bei den toten Indianern und stießen sie wie erlegtes Wild mit den Stiefeln an.

„Die räudigen roten Hunde“, sagte einer, „wollen uns die Büffel stehlen.“

„Zieht dem Büffel das Fell ab“, knurrte der rotblonde Jay-Jay Power. „Ich hole die Pferde.“

Er wandte sich ab und stapfte mit großen Schritten flussabwärts. Seine Freunde zogen den Büffel ab und schleppten die schwere Haut ans Ufer.

Nebeneinander standen sie in der Sonne, hielten mit blutigen Händen die Gewehre und grinsten.

So sahen Dan Oakland und Sky die Männer.

Das Grinsen der Büffeljäger ließ Sky dumpf stöhnen.

„Dad!“

„Ruhigbleiben. Nur nicht die Nerven verlieren.“

Reglos verhielten sie auf den Pferden oberhalb des Flusses. Die Bäume rauschten im Wind. Blätter wirbelten auf die toten Indianer.

Sky zitterte im Sattel. Er konnte den Anblick der grinsenden Weißen nicht länger ertragen.

Massig hockte Dan Oakland auf seinem Pferd. Er hielt die Winchester im Anschlag.

„Dad, sie haben die Indianer umgebracht. Ohne jeden Grund.“

„Sie hatten einen, Sky. Sie wollten die Büffelfelle, nicht das Fleisch. Das lassen sie verfaulen.“

„Wie kannst du noch so ruhig sein?“, flüsterte Sky.

Dan atmete tief ein.

„Drei Mann. Das ist nicht zu viel für uns.“ Er sah sich um. „Wir sind der Spur von vier Pferden gefolgt. Wo ist der vierte Mann?“

„Den kriege ich auch noch“, schwor Sky. „Ich lasse ihn nicht entkommen.“

Dan Oakland kämpfte gegen seine Gefühle an und überlegte kalt, wie er und sein Sohn sich verhalten sollten. Sie konnten die Büffeljäger vielleicht überwältigen und zur nächsten Stadt bringen. Aber dort würde man sie bald wieder freilassen, denn sie hatten ja nur ein paar Indianer erschossen.

Es widerstrebte ihm, einfach auf die Männer zu schießen, weil er sich sagte, dass er dann nicht viel besser als diese Halunken war. Wenn es nach Sky ginge, würden sie sofort schießen.

Sky war ein halber Sioux, er fühlte und litt mit den Indianern.

Neben den drei Büffeljägern lag die tote Squaw. Nur an den Kleidungsstücken war zu erkennen, dass es eine Indianerin war.

Die Halunken lachten.

Sky verfärbte sich und stöhnte auf.

„Dad!“

Bevor Dan antworten konnte, verstummte das Gelächter. In der Stille war plötzlich das Geschrei eines Babys zu hören.

Die Büffeljäger horchten. Einer zeigte auf den Büffel im Wasser und legte das Gewehr an.

„Los, Sky!“, brüllte Dan.

Sie jagten abwärts. Hart trappelten die Hufe über das Gestein im Flussbett.

Schüsse peitschten. Heißes Blei traf die drei Jäger, die gerade auf die Reiter schießen wollten.

Die Kugeln stießen die Büffeljäger zurück, Sie fielen zu Boden und rollten schlaff in das Wasser.

Das Baby schrie noch immer.

Laut hallte das Echo der Schüsse.

Flussabwärts ließ der rotblonde Jay-Jay Power die Zügel los und richtete sich in den Steigbügeln auf. Sekundenlang sah er einen großen Trapper in Wolfsfellkleidung. Da zerrte er sein Pferd herum, ließ die Pferde der Komplizen laufen und hetzte im Fluss davon.

Während Dan Oakland den vierten Jäger suchte, zog sein Sohn das Fellbündel aus dem Kadaver des Büffels und hastete damit in die Deckung.

Pferde wieherten flussabwärts.

Dan sprang aus dem Sattel und schlich mit angeschlagener Winchester am Fluss entlang.

Nach und nach entdeckte Dan die Pferde der Büffeljäger, erreichte den verlassenen Lagerplatz und folgte zu Fuß der Spur des vierten Pferdes.

An einem tiefhängenden Zweig entdeckte er rotblondes Haar.

Er stapfte in den Fluss hinein und blickte über die glänzende Wasserfläche. Der flüchtende Reiter musste das Tal bereits verlassen haben.

Dan rannte zu seinem Pferd zurück, schwang sich in den Sattel und jagte aus der Flussniederung.

Oberhalb des Tals stieß er auf eine Felsengruppe. Er stieg empor und spähte suchend über das Land.

Wenig später entdeckte er den Reiter. Das rotblonde Haar leuchtete wie ein Fuchspelz in der Sonne. Die Kleidung war aus Leder. Hinter dem Sattel lag ein zusammengerollter Mantel, dessen Ärmel im Reitwind flatterten.

Dan würde diesen Mann wiedererkennen, am rotblonden Haar, am Mantel und am Schecken.

Zweifellos ritt dieser Halunke zur nächstgelegenen Stadt.

Langsam ritt Dan zurück.

Als er seinen Sohn erreichte, hatte Sky die toten Indianer bereits begraben. Die Babys lagen auf dem ausgebreiteten Büffelfell.

Sky kniete vor den Säuglingen und schien die Umwelt vergessen zu haben. Dann aber, als er aufblickte, sah Dan, dass sein Sohn geweint hatte und sich verzweifelt fragte, was mit den beiden Babys geschehen sollte.

„Wir werden eine Mutter für die beiden finden, mein Junge“, sprach Dan zuversichtlich. „Irgendwo muss ein Indianerlager sein. Komm, verlieren wir keine Zeit. Reich mir ein Baby rauf.“

Behutsam nahm der große Dan Oakland das kleine Bündel entgegen und barg es unter der wärmenden Wolfsfelljacke.

Sky nahm das andere Baby und stieg in den Sattel.

Sie ritten sofort los.

„Shaw!“ Laut brüllte ein schwarzhaariger Mann über die Straße und winkte heftig. „Hier bin ich. Hier!“

Ein grauhaariger Mann blieb auf dem brüchigen Gehsteig stehen und sah suchend über die belebte Straße.

Er war groß und hager und führte eine Winchester bei sich. Über der Felljacke trug er eine weite Lederweste, die ziemlich speckig war.

Rücksichtslos bahnte der Mann, der ihn angerufen hatte, sich einen Weg durch die Menschenmenge.

„Mann, Shaw! Erkennst du mich nicht?“

Der ergraute Shaw blickte den schwarzhaarigen Mann forschend an und sah die Narbe auf der Stirn.

„Spencer Schultz?“, rief er.

„Ja!“, jauchzte der andere.

Lachend umarmten sie einander, klopften sich gegenseitig auf den Rücken und tanzten wie verrückt auf dem Gehsteig. Schließlich folgten sie dem Bretterweg und näherten sich einem der Saloons.

Es war Abend geworden in Minneapolis. Viele Lichtbahnen fielen durch Schwingtüren auf die von Radfurchen durchzogene Straße. Vom Mississippi krochen graue Nebelschwaden heran und hüllten Häuser und Hütten, Schuppen und Depots ein.

In dieser Stadt rollten die Würfel des Schicksals. Hier wurden Männer reich oder bitterarm. Hier türmten sich die Berge von Büffelhäuten, stanken in der Sonne.

Zwei alte Freunde hatten sich wiedergetroffen.

„Was machst du hier in Minneapolis, Spencer?“, wollte Shaw wissen. „Bist du noch immer auf Büffeljagd?“

„Und ob! Ich habe nur noch nicht genug Leute zusammen. Viele wollen nicht mit, weil bald Winter ist. Aber ich sage dir, der Winter ist genau richtig für uns. Die Büffel haben das beste Fell in dieser Jahreszeit. Die Wege werden hartgefroren sein für unsere Wagen. Du machst doch mit, Shaw? Mann, sag ja! Wenn du dabei bist, kriege ich auch genug Leute zusammen. Shaw, den alten berühmten Büffeljäger, den kennt doch jedes Kind in Minnesota.“

Der große hagere Shaw lächelte und blieb in der Lichtbahn des Saloons stehen. Seine Haare schimmerten wie Eis in der Sonne.

„Wenn ich mitmachen sollte, Spencer, müssten wir zuvor noch einiges klären. Ich kriege zwanzig Prozent vom Gewinn. Darunter mache ich es nicht.“

„Wir werden uns schon einig. Ich bin richtig froh, dass du hier bist. Bist du mit dem Dampfer raufgekommen?“

„Ja.“

„Immer noch so schnell und sicher mit der Winchester?“

„Gewiss. Ich würde keinem raten, mir Verdruss zu machen.“

„Mann, dann sind wir ja das alte Gespann. Großartig, Shaw, darauf trinken wir einen.“

Sie wollten eben den Saloon betreten, als Spencer Schultz einen Reiter entdeckte, der hart am Straßenrand entlang zog.

„Warte noch. Siehst du den rotblonden Burschen dort? Das ist Jay-Jay. Ihn und seine Partner hätte ich gern in unserer Mannschaft. Seltsam, er kommt allein.“

Sie warteten am Rand des Gehsteiges, bis Power nähergekommen war.

„He, Jay-Jay, was ist los?“, rief Spencer Schultz ihn an. „Wo sind deine Partner?“

Power blickte die beiden Männer düster an.

„Tot“, antwortete er, „erschossen. Ein Trapper hat sie abgeknallt. Aber er kann es nicht allein gewesen sein. Die Schüsse kamen zu schnell. Ja, die Jungs hat es erwischt.“

„Dann steig bei uns ein. Allein kommst du nicht zurecht.“

„Wer ist der Mister an deiner Seite?“

„Den Namen hast du schon gehört. Shaw ist das! Er hat mehr Büffel als jeder andere geschossen.“

„Shaw? Dann bin ich dabei.“

„In Ordnung. Bring dein Pferd nach hinten und komm nach.“

Lärm schallte aus dem Saloon. Tabakrauch quoll heraus und vermischte sich mit dem Flussnebel. Animiermädchen kreischten, angetrunkene Männer grölten. Harte Dollars rollten über die Tische.

Hier in Minneapolis trafen sich die Trapper, die Büffeljäger und die Flussmänner des Mississippi.

In dieser Stadt galt das Gesetz des Stärkeren.

In dieser Welt der Weißen hatte ein Indianer keine Chance.

Hart schlugen die Felle in den Eingängen der alten, brüchigen Wigwams im kalten Wind.

Durch die Stille nahten der Hufschlag von zwei Pferden und das zittrige Weinen von Säuglingen.

Mitten im Lager der Indianer hielten Dan und sein Sohn an.

Niemand kam aus den Zelten.

Schweigend reichte Sky seinem Vater das Bündel, schwang sich vom Pferd und schritt auf ein Zelt zu.

Dabei hielt er die Volcanic Rifle gesenkt. Hier erwartete er keine Gefahr.

Vor dem Wigwam blieb er horchend stehen.

Dan Oakland blickte ernst umher. Ihm fiel auf, dass kein Rauch aus den oberen Öffnungen der Zelte stieg.

Die Babys weinten. Sie waren wieder hungrig.

Sky zog ein Fell am Eingang zur Seite und betrat den Wigwam. Hier herrschte Dämmerlicht. Ein paar alte Decken lagen am Boden, so durchlöchert, dass sie nicht mehr wärmten.

Niemand war im Zelt.

Da ging er zum nächsten. Auch hier stieß er auf keinen Bewohner.

Als er das dritte Zelt betrat, sah er vor sich am Boden auf alten Fellen einen knochigen, halb verhungerten Indianer sitzen.

Der Mann wirkte wie ein Greis. Aus stumpfen Augen blickte er ins Leere. Er rührte sich nicht.

„Wo sind die anderen?“, fragte Sky mit belegter Stimme. „Antworte!“

„Fort“, murmelte der Indianer, „davongezogen wie der Wind. Der Große Geist hat sie alle gerufen.“

„Sie sind tot?“

„Fortgegangen, zur Straße der Büffel.“

„Aber es muss hier jemand sein, der die beiden Babys nimmt!“, schrie Sky. „Wir haben zwei Säuglinge hergebracht. Sie werden verhungern, wenn keine Squaw hier ist.“

„Alle weg“, sagte der Indianer monoton.

„Also keine einzige Squaw?“ Skys Stimme klang fremd.

„Alle Straße der Büffel“, murmelte der Indianer. „Alle weggegangen. Unser Volk stirbt, fremder Mann.“

„So schnell geht es mit dem Sterben nicht“, stieß Sky heftig hervor. „Ihr müsst euch wehren.“

„Womit?“

Sky sah sich um. Hier im Wigwam lag keine Waffe, keine alte Flinte, mit der man noch schießen konnte.

Die Indianer waren durch Verträge in öde Reservate abgeschoben und brutal betrogen worden. Man hatte ihnen Fleischlieferungen versprochen und die Zusage nicht gehalten. Jetzt stand ein grimmiger Winter vor jedem Wigwam.

„Wo ist die Straße der Büffel?“

„Wo die Sonne untergeht, fremder Mann.“

Sky ließ ihn allein und ging zu seinem Vater.

Dan sah seinem Sohn schon von weitem an, dass er keinen Erfolg gehabt hatte.

„Die Indianer sind zur alten Büffelstraße gezogen. Sie werden dort vielleicht lagern und hoffen, dass ein paar Büffel vorbeikommen.“

Der raue große Mann blickte auf die kleinen Gesichter der Indianerbabys.

Sein Blick schweifte noch einmal umher, dann sagte er entschlossen: „Dann los, Sky! Wir müssen die Babys retten.“

Sky schwang sich in den Sattel. Im Galopp ritten sie in westlicher Richtung davon. Hinter ihnen krochen die kalten Schatten der Nacht über Minnesota.

Zelte ragten zwischen den Fichten am Hang empor. Bläulicher Rauch stieg in die Sternennacht. Indianer hockten vor den Zelten. Sie hörten das Weinen der Säuglinge und sahen Dan Oakland und seinen Sohn heranreiten.

Kein Indianer trat den Reitern entgegen und begrüßte sie. Alle blieben sitzen, in zerschlissene Decken gehüllt.

Kein Hundegekläff schlug den Oaklands entgegen. Alle Hunde waren geschlachtet und gegessen worden. Nicht ein einziges Pony lebte mehr. Der spärliche Vorrat an Rüben und Baumwurzeln war längst verbraucht.

Als Dan die Indianer sah, hielt er noch vor dem Hang an.

„Sky“, sagte er dunkel. „Wir müssen zurück, wir müssen nach Minneapolis reiten, sonst werden die Babys sterben. Und wir müssen versuchen, für die Indianer Nahrung zu besorgen. Das Fleisch der Büffel am Fluss kann noch nicht verdorben sein. Ein paar Indianer werden es auch zu Fuß noch zum Fluss schaffen. Sie müssen sonst hier alle sterben.“

„Ich sag's ihnen, Dad.“

Sky rutschte vom Pferd. Er wirkte auf einmal erschöpft. Langsam ging er den Hang empor zwischen die Fichten. Sternenlicht fiel durch das Geäst auf die abgemagerten Indianer.

Eine ältere Squaw hielt ein totes kleines Kind auf dem Schoß. Zwei jüngere Indianer scharrten wie Hunde zwischen den Bäumen. Kinder standen zusammengedrängt und wärmten sich gegenseitig in einer kleinen Mulde. Sie sahen gutgenährt aus. Doch der Schein trog; der Hunger hatte die Leiber aufgebläht.

Vor mehreren Männern blieb Sky stehen und sprach. Dabei zeigte er immer wieder zum Fluss hinaus, wo die vier Büffeljäger die Indianer und die Squaw niedergemacht hatten.

Schließlich wandte Sky sich ab.

Der raue Trapper hielt die Babys unter seiner langen schweren Felljacke geborgen und spürte ihre suchenden kleinen Hände.

Schweigend ritten sie davon.

Die Zeit drängte. Sie mussten sich nach Minneapolis durchschlagen! Nur dort konnten die beiden Babys noch gerettet werden.

Bald ermüdeten die Pferde. Es nützte nichts, sie anzutreiben.

Weit hinter den Oaklands wartete die Indianer auf ein Wunder, das nicht geschehen würde.

Kein Büffel kam auf der alten Straße daher, auf der einst zigtausend dieser gewaltigen Tiere entlang getrottet waren.

Weiße hatten sie abgeknallt.

„Jagt die verdammten Hunde vom Platz!“

Kaum hatte der schwarzhaarige Spencer Schultz seinen schießwütigen Leuten den Befehl gegeben, da taumelten auch schon hinter den Büffelfellbergen auf dem Hinterhof halb verhungerte Indianer davon. Mancher hielt ein kleines Stück Büffelfell in der Hand. Schon waren sie hinter den Stallungen auf dem Nachbarhof verschwunden.

Spencer Schultz gehörte zu jenen Menschen, die anderen noch nicht einmal den Dreck unter den Fingernägeln gönnten.

Kalt lächelnd stand der langbeinige Shaw auf dem Hof und genoss, wie Schultz und die anderen den flüchtenden Indianern folgten.

Er war ein eiskalter Mann. Wenn er ein Geschäft machte, nahm er keine Rücksicht auf seine Mitmenschen, weder auf Weiße noch auf Indianer.

Fluchend kam Spencer Schultz zurück. Hinter ihm tauchten seine Kumpane auf.

„Diese Höllenbrut!“, fluchte er, „Die schneiden sich von den Häuten Stücke ab, um sie zu fressen. Dadurch versauen sie mir die Felle. Sie sind schlimmer als eine Meute hungriger Hunde. Wenn du denen den Rücken kehrst, klauen sie dir den Hintern aus der Hose.“

„Warum wirfst du ihnen nicht ein paar deiner schlechtesten Felle vor? Dann rühren sie die guten nicht an.“

„Nein, Shaw, dann werde ich sie nie mehr los. Bald würden nicht zehn hier herumlungern, sondern hundert.“

„Es hat sich hier manches geändert“, meinte Shaw. „Vor einem Jahr ist das noch nicht so gewesen.“

„Den Rothäuten platzt der Magen vor Hunger. Aber was haben wir damit zu tun? Das ist Sache der Regierung. Die Klugscheißer in Washington haben doch die Verträge mit den Roten gemacht, nicht wir.“

Shaw antwortete darauf nichts. Er war viele Monate weit flussabwärts gewesen, in St. Louis, wo er sein Glück zu machen versucht hatte. Jetzt wollte er zum letzten Mal auf Büffeljagd gehen, und das im ganz großen Stil.

„Zeig mir deine Wagen und Gespanne, Spencer.“

Schultz ging voraus.

Sie betraten den großen Bretterstall. Hier in den Boxen standen die starken Wagenpferde. Im Hintergrund stampften mehrere Sattelpferde. Ein junger blonder Bursche mit zwei Colts richtete sich aus dem Stroh auf und grinste.

„Alles in Ordnung, Boss.“

„Das ist Jimmy Oliver, Shaw, der jüngste in meiner Crew. Jimmy kann mit den Schießeisen gut umgehen. He, Jimmy, hast du die verdammten Rothäute nicht gehört?“

„Nein“, dehnte Jimmy Oliver. „Das heißt, gehört habe ich schon was, aber ich nahm an, dass es wieder die Ratten seien. Manchmal kommen mehr als hundert Ratten vom Mississippi herüber.“

Shaw betrachtete den jungen schlanken Oliver, der enge Lederkleidung trug, die jeden Moment auseinanderzuplatzen schien. Er kannte solche Typen, nette. Boys, wenn man sie in Ruhe ließ. Doch ebenso leicht konnten sie aufbrausen. Dann waren sie unberechenbar.

„Ja, immer diese Ratten“, bestätigte Spencer Schultz verärgert. „Shaw, du glaubst gar nicht, was diese Viecher anrichten. Die fressen die Felle an und vernichten die besten und schönsten Büffelhäute.“

„Wann wirst du die Häute verladen?“

„Morgen soll der Dampfer kommen.“

„Well, dann werden wir übermorgen aufbrechen.“

„He, der Mister redet wie ein Boss“, meinte Jimmy Oliver lächelnd.

„Shaw ist mein Partner, Jimmy, also auch ein Boss für euch alle.“

„Tag, Mister Shaw. Freut mich, dass Sie mitmachen. He, sind Sie etwa der berühmte Shaw, der Büffeljäger?“

„Ja, das ist er, Jimmy“, fiel Spencer Schultz ihm ins Wort und verließ mit Shaw den Stall.

Beide gingen zum Saloon zurück.

Hier herrschte wildes Treiben. Fast alle Tische waren besetzt. Shaw und Spencer Schultz hatten ihren Stammtisch auf der verandaähnlichen Erhöhung, von der aus sie den ganzen Saloon überblicken konnten. Kaum hatten sie Platz genommen, da stellte der Keeper schon eine Flasche Whiskey und drei Gläser auf den Tisch.

„Wieso drei Gläser?“, wunderte sich Shaw.

„Guten Abend, meine Herren“, ließ sich eine dunkle Frauenstimme vernehmen.

Shaw blickte auf und erhob sich, als er die verführerische Frau sah.

„Darf ich mich setzen, meine Herren?“

Shaw nickte. Spencer Schultz rückte den Stuhl zurecht. Mit geschmeidigen Bewegungen nahm die dunkelhaarige Schönheit Platz. Stilles Lächeln lag um ihren weichen Mund. Im Lichtschein schimmerten ihre blauen Augen wie die tiefen Seen von Minnesota.

„Du also bist Shaw“, sagte sie. „Freut mich, dich kennenzulernen. He, Spencer, willst du mich nicht vorstellen?“

„Das ist Lady Miriam de Carlo, Shaw. Ihr gehört der Saloon.“

„So ist es“, meinte sie lächelnd. „Und dieser Saloon ist erst der Anfang. Ich will auch in Saint Louis einen eröffnen. Die große Zeit wird hier in Minneapolis bald vorbei sein. Man muss sich rechtzeitig umsehen, wo noch ein Geschäft zu machen ist.“

„Ich sehe dir deine Gedanken an, Miriam“, stellte Shaw lächelnd fest. „Du willst vorankommen. Auch ich will wieder nach Saint Louis zurück. Wir könnten uns zusammentun.“

„Warum nicht?“, antwortete sie überraschend bereitwillig. Sie füllte die Gläser und prostete den beiden Männern zu.

Plötzlich wurde es stumm im Saloon.

Völlig zerlumpt und verwahrlost, knochig und krank, stand eine Indianerin im Saloon. Fiebrig flackerten die Augen. Ein röchelnder Laut kam über die Lippen. Müde schleppte sie sich weiter und blieb zwischen den Tischen stehen. Tabakrauchschwaden hüllten sie ein. Sie hustete und hielt die zerschlissene Decke mit knochiger Hand zusammen.

Sie wirkte alt und verbraucht, dabei war sie noch nicht einmal zwanzig.

„Essen“, stöhnte sie.

Vereinzelt lachten Männer roh. Irgendwo schlug ein Glas um, tropfte Whiskey vom Tisch. Draußen rollten Wagen vorbei.

Shaw saß lässig am Tisch und beobachtete alle Anwesenden. Ihm entgingen nicht die Blicke der drei Männer am Kopfende der langen Theke. Die Männer sahen Lady Miriam de Carlo fragend an.

Sie nickte kaum merklich.

Daraufhin schritten die drei Männer zu der Indianerin, packten sie und stießen sie vor sich her zur Tür. Sie stolperte vor Schwäche und stürzte zu Boden.

„Raus mit dir, stinkendes Luder!“, fauchte einer der Männer und trat die Indianerin. „Du verpestest die Luft.“

Gelassen erhob sich Shaw.

„Entschuldigt mich, ich bin gleich wieder da“, sagte er freundlich. Er ging an der Brüstung entlang und stieg die vier Stufen abwärts. Wie immer trug er seine Winchester in der Hand.

Die drei Männer, die im Saloon für Ordnung zu sorgen hatten, zerrten die Indianerin eben auf die Beine.

Lächelnd kam Shaw heran.

„Das muss nicht sein, Boys“, murmelte er. „Lasst sie los.“

„Du hast hier nichts zu melden. Halte dich raus! Wir schmeißen das Dreckstück auf die Straße.“

„Nicht so hitzig.“ Shaw ging sporenklirrend um die Männer herum und verharrte vor der Indianerin. „Wie heißt du?“

„Sunflower“, hauchte die Indianerin und verzog das Gesicht unter den schmerzhaften Griffen der drei Männer.

„Lasst sie los“, befahl Shaw.

„Nun ist es aber genug!“, brüllte einer der Männer wütend. „Geh zur Seite!“

Shaw trat auch zur Seite, doch jäh schlug er mit der Winchester zu.

Die Anwesenden stöhnten auf. Shaw schlug so hart zu, dass die drei Männer bewusstlos zusammenbrachen.

Shaw blieb ruhig.

In diesem Moment zeigte er deutlich, wie rücksichtslos er handeln konnte, und wie sehr er die Mitmenschen verachtete.

Er zog ein paar Dollar hervor und drückte sie der Indianerin in die Hand.

„Nimm das, Sunflower, und geh.“

Die Indianerin krampfte die Hände um das Geld und sah Shaw dankbar an.

Lächelnd machte er ihr den Weg zur Tür frei. Sie schleppte sich hinaus. Knarrend schlugen die Türflügel.

Lady Miriam de Carlo atmete scharf ein.

„Warum tut er das?“, flüsterte sie. „Er hat meine Rausschmeißer zusammengeschlagen. Das kann ich nicht dulden.“

„Beruhige dich, Lady“, raunte Spencer Schultz. „Shaw will mit dir keinen Ärger.“

„Aber warum hat er dann meine Leute niedergeknüppelt, verdammt?“

„Er braucht diesen Auftritt, er hat auf die Gelegenheit gewartet. Jeder soll ihn kennenlernen. Sei froh, dass er nur zugeschlagen hat. Normalerweise schießt er mindestens einen Mann über den Haufen. Das ist so sein Einstand, verstehst du?“

„Ist er ein Killer?“

„Er ist alles in einer Person, Lady. Engel und Teufel zugleich.“

Lässig ging Shaw um die drei Männer herum. Stöhnend richteten sie den Oberkörper auf. Als sie ihn sahen, wollten sie nach den Colts greifen. Da schüttelte er den Kopf.

„Lasst stecken, Boys, es würde euch leidtun.“

Langsam richtete Lady Miriam de Carlo sich am Tisch auf.

„Hört auf damit, Männer“, sagte sie. „Geht an die Theke, trinkt einen auf meine Rechnung.“

Lächelnd setzte Shaw sich wieder an den Tisch, lehnte die Winchester aufrecht gegen die Kante und griff zum Glas.

„Wo waren wir stehengeblieben, Miriam? Ach ja, Saint Louis.“

„Du stehst wohl neuerdings auf Indianerinnen, wie?“, fragte Spencer Schultz grinsend. „Sie wird dir ewig dankbar sein.“

„Reden wir vom Geschäft, Spencer.“

Die Lady konnte wieder lächeln. Sie saß entspannt am Tisch.

Ihre drei Leibwächter standen an der Theke, tranken und wischten sich das Blut vom Gesicht. Schließlich verschwanden sie durch die Hintertür und ließen sich von zwei Animiermädchen verarzten.

Draußen schleppte sich die Indianerin Sunflower zum Store und kaufte Speck und Schmalz.

Zwei Reiter kamen in die Stadt.

Vor dem großen Mietstall stiegen Dan und sein Sohn von den Pferden. Sky hielt die Babys auf den Armen, während sein Vater in den Stall ging. Eine alte Lampe hing an einem Dachbalken und streute trübes Licht über Strohlager und Boxen.

Ernst blickte Dan den Stallburschen an.

„Kennst du hier in der Stadt irgendeine gute Frau, die für zwei fremde Babys sorgen kann?“

„Nein, Trapper. Bestimmt gibt es solche Frauen in Minneapolis. Aber ich kenne keine.“

„Gibt es hier irgendwo am Stadtrand ein Indianerlager?“

„Nein.“

Dan atmete schwer und nickte bitter vor sich hin.

„Kümmere dich um unsere Pferde. Lass keinen an sie ran. Hier nimm die Nuggets. Ich verlasse mich auf dich.“

Gebeugt ging er hinaus und zog die Winchester aus dem Scabbard. Dann holte er auch Skys Volcanic aus dem Gewehrschuh. Der Stallbursche nahm die beiden Pferde am Zügel und brachte sie in den Stall.

„Was sollen wir jetzt tun, Dad?“, fragte Sky ratlos. „Die Babys schlafen vor Schwäche. Wir können sie doch nicht ewig rumtragen. Sie müssen endlich in ein warmes Bett.“

„Bring sie in den Stall, Sky, und bleib bei ihnen. Ich werde mich in der Stadt umsehen.“