Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

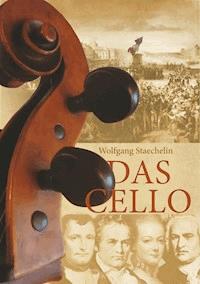

Der Roman Das Cello erzählt die Geschichte eines Meisterinstrumentes, seiner Musiker und deren Zeitepochen. Gebaut wird das Cello kurz vor der Französischen Revolution von Leopold Renaudin in Paris. Als aktiver Revolutionär und Jakobiner kämpft dieser als Weggefährte von Robespierre währender der Revolution rücksichtslos für die Werte: Liberté, égalité, fraternité. Er wird jedoch am 15. Mai 1795 durch das Fallbeil hingerichtet. Durch eine List gelingt es jedoch dem cleveren Instrumentenbauer, dem Tode zu entrinnen und in einer neuen Wesensform auf die Erde zurückzukehren. Sein Menschenleben lässt er so im Nachhinein mit seinen neu geschenkten Augen vorüberziehen. Das Cello überlebt seinen Erbauer. Sein Wohlklang erfreut noch heute die Zuhörerschaft.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 694

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

für Anton

Inhalt

Erster Teil

Ein dreieiniges Klangwunder entsteht, ein Meistercello mit Zettel: Leopold Renaudin, Paris 1790

Paris, Place de Grève, 17. Floréal 1795

Paris, Rue Saint-Honoré, 17. Floréal 1795

Zeitverwirrung in Paris zwischen Rue Saint-Honoré und Place de Grève am 17. Floréal 1795, um ein Uhr und eine viertel Stunde

Ruheloser Geist wird in eine neue Heimat katapultiert am 17. Floréal 1795

Erkundungstouren an der Rue Saint-Honoré 364, Beerdigung eines leblosen Körpers auf dem Friedhof Picpus am 17. Floréal 1795, spätnachmittags

Nächtliches Rendezvous im Atelier Leopold Renaudins am 17. auf den 18. Floréal 1795

Essen, die Verdauungsorgane sind gefordert, Überlegungen in der Nacht, 18. Floréal 1795, immer noch im Atelier Renaudins

Die Sinnesorgane haben überlebt, Ode an die kulinarischen Freuden am Abend des 6. Floréal 1795 im Café du Commerce, eine Rückschau, 1. Teil

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, ein Requiem für Johann Sebastian Bach, der verzauberte Rodolphe empfängt illustre Gäste am 10. Thermidor 1790

Zurück im Café du Commerce, weitere kulinarische Höhepunkte und ein Sorbet Citron mit Geheimnissen, dunkle Gestalten, ein Fluchtplan entsteht am späteren Abend des 6. Floréal 1795, eine Rückschau, 2. Teil

Flucht durch die Hintertür oder die Lust über eine List, Kutschenfahrt durch Paris, südlich der Seine bei einfallender Dunkelheit am 6. Floréal 1795

Allgemeine Verunsicherung bei den Luthiers de France, Überlegungen am 18. Floréal 1795 im Atelier Renaudin

Erotisierende Abendstimmung am 6. Floréal 1795 auf den Boulevards von Paris

Eine süße Versuchung lockt, Liebesgeschichten erfreuen einen Suchenden in den Nachstunden des 18. Floréal an der Rue St.-Honoré 364

Erinnerungen an Flussschiffskapitäne und Fluchthelfer, vor Mitternacht am 6. Floréal 1795 in der Innenstadt von Paris

La Duchesse Beatrice de Fontainebleau et Valmy zeigt offenherzig ihre Vorzüge im Wonnemonat des Jahres 1783, noch zur Zeit des Ancien Régimes

Tiefe Nacht am 18. Floréal 1795 an der Rue St.-Honoré, geheimnisumwobenes Werken des lebendigen toten Instrumentenbauers

Die letzten Tage Leopold Renaudins im Zentralgefängnis auf der Île de la Cité, im Herzen von Paris, Abschied unter Freunden am 12. Floréal 1795

Rodolphes Wünsche, die Flussreise eines verschlossenen Briefes, Jean Pillier traut seinen Augen nicht, all das am 12. Floréal 1795

Herzensarbeit, Leopolds Aktionsradius vergrößert sich nachts am 18. Floréal 1795

Die letzte Nacht Leopold Renaudins im Zentralgefängnis Île de la Cité in Paris am 16. Floréal 1795

Ausflug eines Ausgewachsenen bei Morgendämmerung am 18. Floréal 1795 von der Rue Saint-Honoré 364

Zweiter Teil:

Das Cello überlebt in unruhigen Zeiten der Französischen Revolution seinen Meisterbauer, der 1795 durch das Fallbeil seinen wachen Kopf verliert, aber durch eine List der Menschheit erhalten bleibt

Anmarsch, beziehungsweise Anfahrt zur Testamentseröffnung am frühen Nachmittag des 18. Floréal 1795

Testamentseröffnung pünktlich um 14:00 Uhr am runden Ateliertisch an der Rue Saint-Honoré, 18. Floréal 1795

Jérôme, das Cello und Leopold Feinstoff sind eins, der Beginn einer gemeinsamen Geschichte im Atelier von Leopold Renaudins Erben

Was kann ein stolzes Erbe auslösen? Hier die Antworten der Erben des hingerichteten Leopold Renaudin am Abend des 18. Floréal 1795

Risiken eingehen, Wünsche erfüllen versus Risiken vermeiden, auf der sicheren Seite sein. Jérôme und Marianne hinterfragen ihren Lebensweg bis tief in die Nacht des 19. Floréal 1795

Die Transformation eines Revolutionärs, ein mitternächtliches Résumé, gedacht im Innern eines Cellos in der Nacht vom 18. auf den 19. Floréal 1795

Erster Arbeitstag im Atelier von Leopold Renaudins Erben am 19. Floréal 1795

Versailles, ein Ausflug am letzten Wochenende des Floréal 1795, 1. Teil

Schicksalsschlag einer Flussschifffahrtsfamilie Ende Floréal 1795

Versailles, ein Ausflug am letzten Wochenende im Floréal 1795, 2. Teil

Vergangenes, schriftlich verbrieft, beeinflusst die schwierige Gegenwart eines Flusskapitäns. Johanna hilft ihm dabei gegen Ende Prairial 1795

Ein festlicher Empfang für Musikfreunde in der Nobelwohnung von Rodolphe Kreutzer gegen Ende Prairial 1795, 1. Teil

Wie geht es mit dem arg geprüften Flussschiffer weiter? Gegen Ende Prairial 1795

Ein festlicher Empfang für Musikfreunde in der Nobelwohnung von Rodolphe Kreutzer gegen Ende Prairial 1795, 2. Teil

Überfüllte Spitäler, zu wenig Pflegepersonal und Ärzte, Langzeitwirkungen des Grande Terreur in Paris, Ende Prairial, Anfang Messidor 1795

Die heilige Johanna und der sehende Blinde, Leopold Feinstoff mit ersten Kontakten zu den schwarzen Artgenossen in einer Nacht im Hospiz Hôtel-Dieu, Anfang Messidor 1795

Jérôme im Glück, Schifffahrtsfamilie im Leid, wie das Leben so spielt zwischen Anfang und Mitte Messidor 1795 im sommerlichen Paris

Landschaften erkunden, sehen und feinschleifen im südlichen wie nördlichen Paris, Ende Messidor 1795

Dritter Teil:

Das Cello, meisterhaft bespielt, verzaubert durch seine Wohlklänge charmante Frauen wie edle Herrschaften sowie das gemeine Volk in ganz Europa Anfang des 19. Jahrhunderts, in einer turbulenten Zeit zwischen Krieg und Frieden

Leopold Feinstoff stellt sich eine Grundsatzfrage an seiner ehemaligen Arbeitsstätte, konspiratives Treffen zweier Ungleichgesinnter auf einer Bank neben dem Spital Hôtel-Dieu, immer noch Ende Messidor 1795

Trappistenpeitsche und Teufelsaustreibung, eine wegweisende Verfassung entsteht, Taufe des 1. Cellisten mit Christoph Willibald Glucks Iphigenie auf Tauris, 1. und 2. Akt, begleitet von purzelnden Feinstofflichen im Großraum Paris von Thermidor bis Vendémiaire 1795

Christoph Willibald Glucks Iphigenie auf Tauris, 3. Akt, Leutnant Christophe Mazets Feuertaufe, Suche nach Spuren eines verirrten Briefes im Großraum Paris zwischen Thermidor und Vendémiaire 1795

Die weise Brise braucht einen Perspektivwechsel, Johanna nächtigt im Freien, Christoph Willibald Glucks Iphigenie auf Tauris, 4. Akt, im Großraum Paris vom Thermidor bis Vendémiaire 1795

Napoleon in Versailles und Italien, ein alter Schlossgärtner und ein junger Adliger werden von der Muse geküsst, Leopold erwirbt den Flugschein für Zeitreisen im Frühjahr 1796

Johannas Schatzsuche kommt voran, auf der Suzette weht ein neuer Wind, ein Priester auf Abwegen, Barras am Ende, die Zeit vom Frühjahr 1796 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts

Solocellist begeistert London, lichtstarke Kirchenfenster und Lotusblumen, Leopold löst endlich seinen Reisegutschein ein, all das um die Wende vom 18. ins 19. Jahrhundert

Vom 18. Jahrhundert in die Zukunft, Michael ist mit Leopold unterwegs, das Schicksal des Cellojuwels im Jahre 1968, Munir und die Menschenwürde, ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Menschheit im Jahre 1943

Die Liebe, der wahre Schatz, Napoleon aus Ägypten zurück, neue APS sind gesucht, Leopold ohne blinden Fleck ist überglücklich, vom Ende der Französischen Revolution, 18. Brumaire 1799 bis kurz vor der Schlacht um Wagram im Juli 1809

Die Grande Armée im Anmarsch auf Wagram, Veränderungen an der Rue Saint-Honoré 364, JCL an der Kriegsfront Anfang Juli 1809

Beethoven komponiert in Mödling, Leopold Feinstoff und die Brise erkunden die innere Landschaft des Musikus und entdecken Eigenartiges, Michael und die Freiheit Anfang Juli 1809, nahe Wien und in Paris-Mitte

Jérôme, das Cello und Leopold leben ihre gemeinsame Bestimmung und erfreuen die Herzen der Krieger vor Wagram, Barbeau wird erneut hart von einem Schicksalsschlag getroffen, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Osterhasen und Bachs Johannespassion? All das Anfang Juli 1809

Die Schlacht um Wagram beginnt am 5. Juli 1809, Johanna auf streng geheimer Mission, Leopold trifft endlich andere Feinstoffliche der weisen Art, Napoleon ist unzufrieden, Begegnung mit heilender Wirkung in Barbeau

Der 6. Juli 1809 bringt die Entscheidung in der Schlacht um Wagram, viel Blut fließt auf dem Feld der Ehre, Michael leitet gleichzeitig die Aktionen der Revolution für ein neues Bewusstsein mit Herzblut. Krieg und Frieden zwischen Wagram und Barbeau, ob Krieg oder Frieden, Menschen sterben

Leopold bringt die große Ordnung ins Wanken, Aufstand der Titanen, zwischen dem 6. Juli 1809 und dem 14. Juli 2189

Nachtrag …, eigentlich Vortrag: das Cello in anderen Sphären

Erster Teil

Ein dreieiniges Klangwunder entsteht, ein Meistercello mit Zettel: Leopold Renaudin, Paris 1790

1. Paris, Place de Grève, 17. Floréal 1795

Leopold Renaudin stolpert über die Straße. Noch sind es 300 Meter entlang der Rue des Piques bis zum Place de Grève. Mit einer kleinen Gruppe Männer bewegt er sich in seine Richtung, getrieben von Revolutionsgardisten und umgeben von johlendem Volk. Der Schweiß tropft ihm von der Stirn. Im Gleichschritt mit den anderen setzt er Fuß vor Fuß und nähert sich so dem Richtplatz. Ein kräftiger Windstoß vom Ufer der Seine fegt über die Menschenmenge. Der Wind fächert sich auf, verteilt sich in die Gassen und Straßen, streichelt die schwitzenden Körper schreiender Marktweiber, Straßenhändler und Seine-Fischer und umgarnt das versammelte Volk auf dem Place de Grève. Er schafft Linderung gegen die Mittagshitze des 17. Floréal. Unüblich, dass es im Frühling so warm ist. Diese Frühlingshitze passt zur aufgeladenen Stimmung der Menschen. Nur die Brise umsäuselt ungewaschene Leiber menstruierender Frauen, bemächtigt sich Rülpser betrunkener Männer, hascht nach den Parfums kreischender Kurtisanen, freut sich an jedem Pferdekot und labt sich an der Ausdünstung der Stadt Paris. Lustvoll vermischt sie all diese Gerüche und trägt sie großzügig tausendfach zu den Nasen und Nüstern der anwesenden Lebewesen.

Leopold Renaudin nimmt alles um sich herum überdeutlich wahr. Er sieht und denkt. Er liebt das Leben leidenschaftlich, wenn er während dieses Lebens auch Leiden schuf. Es ist hart durchzustehen, was ihm nun geschieht. Die Freiheit, eines seiner obersten Ideale, ist ihm genommen. Aber seine Leidenschaft, die Intensität seiner Wahrnehmung, seine Lebensenergie wird er bis zum bitteren Ende behalten. Er ist und bleibt seinen heiligen Grundsätzen der Jakobiner verpflichtet.

»Vive la République! Mort aux Royalistes!» Sein Schrei übertönt das Gejohle des Volkes. Seine Worte hallen wider an den Fassaden der Bürgerhäuser und verlieren sich auf dem Place de Grève.

Das Echo kommt sofort: »Vive la République! Mort aux Jacobins!« Aus tausend Kehlen.

Noch 100 Meter bis zum Ziel. Direkt einfallende Sonnenstrahlen lassen die Luft vibrieren, verhindern eine klare Sicht. Seine Gedanken sind klar. Er spürt sein gleichmäßig schlagendes Herz. Sein Blut pulsiert durch seine Adern, durch seinen Körper. Wärme durchströmt ihn. Als wäre es ein Zauber, sieht er vor seinen inneren Augen das Blut durch seine Blutbahnen zirkulieren, ist fasziniert von der Schönheit seiner Organe. Auch die rot schimmernden Farben wecken seine Aufmerksamkeit. Er ist Teil seines Körpers und gleichzeitig beobachtet er sich auf der Reise durch seine Physis. In der Magengegend kommt seine Reise ins Stocken. Er kotzt.

Sein ebenfalls in Ketten gelegter Leidensgenosse und Mitstreiter, Antoine Quentin Fouquier-Tinville, flucht, weil ein Teil seiner stinkenden Verdauungsmasse die blitzblank geputzten Stiefel und die enganliegenden Sansculotten des Freundes verschmutzt. Ein letzter Gruß an dessen adelige Vergangenheit.

Er sehnt sich nach einem Glas Wasser, um den penetranten Geschmack seiner Kotze loszuwerden. Ihm wird schwindelig, er torkelt. Der Schweiß rinnt in seine Augen, die nun brennen. Er fällt. Er schlägt auf dem Boden auf, seine Knie schmerzen. Die verketteten Mitgefangenen zerren ihn unbarmherzig weiter. 50 Meter vor dem Platz erbarmen sich die Wärter und gewähren den Verurteilten einen letzten Halt.

Leopold Renaudins Blick schweift kurz zurück. Das ganze Dutzend zum Tode Verurteilter hat aneinandergekettet das Gefängnis verlassen. Alle treten ihren letzten Gang mit Würde und innerer Gelassenheit an. Gemeinsam haben sie gelitten, gekämpft und gemordet. Die Ideale Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit hielten sie hoch. Radikal haben sie die Gleichheit der Bürger verwirklicht. Kaum ein abgetauchter Royalist ist ihnen entkommen. Dem König wie seinem Gefolge wurde der Prozess gemacht, allesamt wurden sie verurteilt und dann hingerichtet. Sie, die Jakobiner, haben konsequent das vollbracht, was andere Kreise der Revolution nicht zum notwendigen Ende führten. Das Alte musste ausgerottet werden – ohne Blutzoll keine erfolgreiche Revolution.

Hände berühren ihn fast zärtlich, meistens von Frauen. Wieder wischt er Spucke aus seinem Gesicht. Ein hämisch grinsender Mann lässt seine Fäuste spielen und prügelt ihn. Der neben ihm marschierende Gardist lacht und lässt den Rohling gewähren. Antoine schreitet aufrecht und scheinbar in stoischer Ruhe seinem Schicksal entgegen. Sein Blick ist in die Ferne gerichtet. Es scheint, dass er mit seinem Leben abgeschlossen hat. Jetzt wendet er sein Haupt Leopold zu. Ihre Blicke treffen sich für einen ewigen Moment, wie es ihnen scheint. Wie liebt er diesen klaren Blick, der so viel aussagt über seinen Freund und langjährigen Mitkämpfer. Es ist mehr als eine Freundschaft, die sie verbindet.

Sie erreichen den mit Menschen überfüllten Richtplatz. Die Stimmung ist gereizt und gleichzeitig ausgelassen. Der verantwortliche Gardeoffizier, der sie zur Richtstätte führt, ruft lautstark nach Verstärkung. Immer wieder werden sie angepöbelt, beschimpft und tätlich angegangen. Kaum einer unter ihnen bleibt unversehrt. Während der letzten Jahre waren sie gefürchtet, respektiert und vom Volk verehrt worden. Nun das hier, unfassbar und schmerzhaft. Die Dynamik der Revolution fegt sie hinweg. Sie, die treuesten Diener ihrer Werte.

Von Weitem sieht er das Schafott. Sein Herzschlag erhöht sich. Er nimmt die Umwelt verschwommen wahr und kämpft mit seinem Gleichgewicht. Er versucht stark zu bleiben, seine Gefühlsturbulenzen nicht zu zeigen. Antoine und die meisten seiner Gefährten schreiten todesmutig voran. Was wohl in ihnen vorgeht?

Als ehemalige Accusateurs Public unter Robespierre zeigen sie alle keine Reue für ihr vergangenes Tun. Was ihnen bevorsteht, kennen sie bis ins letzte Detail. Sie bilden eine eingefleischte Gemeinschaft. Jeder von ihnen kämpfte und kämpft – heute dagegen, gebrochen zu werden, und gegen die Todesängste. Ihre Kampfansage gilt auch ihren Anklägern und den bereitstehenden Schlächtern. Sie wissen, dass sie den letzten Kampf nicht gewinnen können. Das gemeinsame Schicksal verbindet sie und ist Labsal für ihre gebeutelten Seelen.

Unmittelbar neben Antoine knallt eine Blumenschale auf die Pflastersteine und zerspringt in Dutzende Teile. Die roten Nelken sind noch gut erhalten. Eine junge, elegant gekleidete Bürgerin hebt sie auf und übergibt sie Leopold mit einem betörenden Lächeln. Gleichzeitig tritt ihm ihr Partner in den Arsch.

Er steckt sich selbst und Antoine eine rote Nelke ins Revers und erwidert ihr Lächeln mit Charme. Was ihm gelingt, trotz der Schmerzen an seinem Hinterteil. Das Gedränge um sie herum wird immer dichter. Die Masse singt die Carmagnole, das Lied der Revolution.

Die großzügige Brise treibt erneut ihr Unwesen und die Hitze auch noch dem letzten Gaffer den Schweiß aus allen Poren. Da viele von ihnen schon Stunden warten, um das bevorstehende Spektakel aus nächster Nähe zu erleben, erledigen Mann und Frau gelegentlich die Notdurft vor Ort. Um möglichen Handgreiflichkeiten vorzubeugen, verziehen sich Täter oder Täterinnen anschließend klammheimlich. Befreit von Drang und Last, stehen sie dann ein paar Schritte weiter wieder unbemerkt in der Menschenmasse. Jetzt übernimmt die geruchsempfindliche Brise die Verteilung des Gestanks zeitgerecht. Ganz im Sinne der Parole: Gleichheit für alle.

Antoine stupst Leopold an und nickt in nördliche Richtung. Dort steht Sidonie, ehemalige Hofdame der Capets und Gespielin der hingerichteten Marie Antoinette. Mit ihrer umwerfenden Schönheit betörte sie Louis XVI., Männer wie Damen am Hofe von Versailles. Ihre amourösen Abenteuer beschäftigten über Jahre ganz Versailles. Wie hatte sie es geschafft, sich ihrem Regime zu entziehen? Mehr Nähe als sie hatte ja kaum jemand zum Königshause. Als Instrumentenbauer hatte auch Leopold Renaudin die Ehre, dieser Nobel-Maitresse mehrmals zu begegnen, und er war jedes Mal von ihrem außergewöhnlichen weiblichen Charme verzaubert. Da er über Jahre die Instrumente des königlichen Konservatorium Paris betreut hatte, pflegte er Kontakt zu den Musiklehrern und zum Teil auch zu deren Schülern und Schülerinnen. Die wöchentlichen Geigenstunden bei Professor Rodolphe Kreutzer waren für Sidonie eine passende Gelegenheit, dem Hof für einen Tag ihren schönen Rücken zu kehren. Ihre erotische Ausstrahlung einmal im dritten Stand wirken zu lassen, war besonders reizvoll für sie. Sie wurde begehrt, und wie. Genüsslich ließ sie sich anbeten und wenn sich ihre Wollust einverstanden zeigte, kehrte sie, was öfter der Fall war, sehr entspannt und glücklich wieder von Paris nach Versailles zurück. Dass zwischen ihnen ein Liebesband besteht, teilt Leopold Antoine nicht mit, sonst bringt ihn dieser noch aufs Schafott, so denkt er für sich. Auch zwischen guten Freunden gibt es Geheimnisse. Doch bei diesem letzten Gang wird auch ein gewiefter Jurist, hartgesottener Leiter der Anklagejury des Revolutionstribunals und Jakobiner der ersten Stunde, sanft. Anerkennend zwinkert Antoine Quentin Fouquier-Tinville seinem Freund zu. Er hatte verstanden. Meistens teilten Antoine und Leopold die Sicht der Dinge. Sie hatten immer eng und gut zusammengearbeitet. Er war Leopolds Vorgesetzter. Tausende Anklagen gingen über ihren Tisch. Juristisch war er außergewöhnlich gut, der Kopf der Anklage. Als Juroren hatten sie genau gewusst, wie sie ihre Fälle abzuwickeln haben. Die meisten der Angeklagten waren verurteilt und enthauptet worden. Der Höhepunkt ihres Wirkens waren sicher der Prozess und die Hinrichtung von Marie Antoinette am 25. Vendémiaire 1793.

Sie stehen nun unmittelbar vor dem Schafott und somit wenige Meter vor der potent in den Himmel ragenden Todesmaschine: der Guillotine. Von unten betrachtet verbreitet sie phallische Macht. Der Henker tätigt die letzten Vorbereitungen, streift sich die schwarze Henkersmaske über, kontrolliert die Mechanik und überprüft die Schärfe des Fallbeils. Er erledigt diese Arbeiten routiniert und mit theatralischen Gesten. Er genießt den Augenblick, weiß um die Macht seines Amtes. Tausende von Augen sind auf ihn gerichtet. Spontan hebt er die Faust in den Himmel und brüllt: »Mort aux jacobins.«

Das Volk schreit zurück: »Mort aux jacobins et vive la Révolution.«

Und wieder ertönt aus tausend Kehlen die Carmagnole. Mehrmals wiederholt sich dieses Ritual. Der Henker dirigiert mit erhobener Faust sein Orchester und treibt seine Musiker zu Höchstleistungen. Die Luft schwingt mit, die Stimmung steigt. Das stählerne Fallbeil, blitzblank geputzt, reflektiert Sonnenstrahlen über die versammelte Menge. Stechende Lichtspeere blenden, treffen unwillkürlich Augen von Menschen und Tieren. Ein Gaul wiehert, wendet aufgebracht-nervös seinen Kopf zur Seite.

Die meisten der Verurteilten sind mit sich selbst und ihrem nun drastisch schnell zu Ende gehenden Leben beschäftigt. Eine bunte, festlich gekleidete Blaskapelle schmettert patriotische Töne. Die Hitze setzt den Jagdhörnern besonders zu. Die Reinheit ihres Klangs lässt zu wünschen übrig. Dies fällt aber nur geübten Ohren auf. Das Volk grölt kräftig mit. Immer mal wieder lässt der Henker seine Faust himmelwärts schnellen. Und die Antwort kommt lautstark und ohne Zögern: »Mort aux jacobins, vive la Révolution!«

Leopold leidet unter dem Missklang der Blaskapelle. Auch das noch. Sein absolutes Musikgehör wird malträtiert. Neben dem Bau von Streichinstrumenten ist er ein passionierter Cellospieler. Zusammen mit Professor Kreutzer, Geige, und Pascal Lamaire, Piano, spielen, oder doch realistischer spielten sie leidenschaftlich gerne Kammermusik. Trauer und Wut übermannen ihn.

Es laufen die letzten Vorbereitungen zur Hinrichtung. Sie werden entkettet und müssen sich auf ein Glied ausrichten. Der verantwortliche Gardeoffizier teilt sie per Namensaufruf von eins bis zwölf ein. Neben jedem stehen zwei bewaffnete Bewacher. Das Tribunal bestimmte einen Hinrichtungsverantwortlichen, der keinen von ihnen kennt. Aufgrund seines Akzentes denkt Leopold, dass er aus dem Languedoc kommt. Antoine soll als Nummer zwölf und damit als Letzter das Leben lassen. Als Hauptangeklagter kommt er somit in den Genuss zu sehen, wie seine engsten Mitkämpfer Mann für Mann in den Tod gehen. Er ist privilegiert, denn er wird diese Welt als Letzter von ihnen verlassen, welch ein Privileg!

Antoines letztem Wunsch wird entsprochen. Er schreitet die Todesreihe ab und umarmt jeden seiner Leute. Plötzlich ist es eigenartig still auf dem Place. Dann reiht er sich wieder ein. Er hat seine Würde nicht verloren. Er weiß, dass die Todesurteile schlussendlich gerecht sind. Die letzten Monate ihrer Macht hatten sie schonungslos genutzt, um die alte Garde auszumerzen. Jeder, dem Kontakt zum Königshaus oder Adelsstand nachgewiesen werden konnte, wurde sofort zum Angeklagten. Die Dauer der Prozesse wurde immer kürzer. Die sorgfältige Prozessführung litt darunter. In unbewusster Vorahnung, dass ihre Zeit bald vorbei sein würde, beschleunigten sie ihr Tun. Nicht zum Vorteil der Angeklagten. Sie nutzten ihre Macht schonungslos, schickten Hundertschaften ohne seriöse Abklärung in den Tod. Vordergründig kämpften sie für ihre Ideale. Hintergründig genossen sie ihre Macht und steigerten sich in einen wahren Blutrausch hinein. Die Henker in Paris, ja, in ganz Frankreich wurden während ihrer Herrschaft zu den Meistbeschäftigten der Revolution. Robespierre, ihr Anführer, wurde beim Thermidor-Aufstand im Konvent entmachtet und einen Tag darauf enthauptet, nachdem er auch Mitglieder des Konventes vor Verfolgung und Verurteilung nicht ausschloss. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Das Vertrauen war gebrochen. Mit dem Umsturz und der Schließung des Jakobinerclubs wurden sie alle zu Feinden der République. Als Exponenten des Revolutionstribunals waren sie chancenlos, konnten dem Tode kaum entrinnen.

»Unser Vater, der Du bist …«, murmeln einige. Ausgerechnet sie, die sie die Pfaffen in die Wüste schickten und Notre-Dame zum Tempel der Vernunft umfunktionierten, erinnern sich wieder. Ungeölt werden ihre Häupter in die Hölle fahren.

»Nummer eins auf der Todesliste ist Leopold Renaudin«, schreit der leitende Gardeoffizier nun in die Menge. Gejohle, Pfiffe, Gesänge, das Volk will endlich Blut sehen. Leopold versucht, bis zuletzt Haltung zu bewahren. Der Henker streckt seinen rechten Arm in die Höhe und lässt diesen ruckartig nach unten fallen. Dann zeigt er auf die bereitstehenden Körbe, die neben der Guillotine zwölffach aufgereiht sind.

»À l’àction, à l’àction!« Das Volk schreit mit einer gewaltigen Stimme.

Der Gardeoffizier versucht die Aufmerksamkeit aller auf sich zu ziehen. Das gelingt ihm nur in Ansätzen. Mit krächzender Stimme beginnt er mit dem Vorlesen meiner Anklageschrift: »Leopold Renaudin, geboren am …«

Die Worte des Languedocers erreichen Leopold nicht. Er ist abgetaucht in seine eigene Welt. Die Gedanken kreisen mit Höchstgeschwindigkeit. Seine Gefühle befinden sich in Turbulenzen. Mit seinen 39 Jahren steht er in der Blüte seines Lebens. Körperlich und geistig ist er sehr gesund. Seine Sinne sind wach. Er lauscht seinem Herzschlag. Sein Blut strömt durch seinen Körper, vom Kopf bis in die kleinen Zehen, warm und angetrieben von einem starken Herzmuskel. Er fühlt das Leben in jeder seiner Zellen pulsieren, mit einer Intensivität, die er bisher nicht kannte. Sein Gehirn, ja, sein gesamter Körper scheint von Lebensenergie überzuquellen. Dieses Gefühl wird stärker und stärker. Sein Penis schwillt an. Er ejakuliert.

Wieder wird er auf eine innere Reise geschickt. Aber wer schickt ihn eigentlich? In einer neuen Form nimmt er Besitz von seinem Fleisch. Erlebt die Spannkraft seiner Muskeln, das Zusammenspiel der Nervenbahnen. Tausende von Nerven bewegen sich im Puls seines Lebens. Seltsamerweise erinnert ihn das an ein großes Ährenfeld, das sich im Winde wiegt. Ein Netz von Blutbahnen schlängelt sich durch dieses Ährenfeld, umgeben von einem Meer funkelnder Zellen. Seine Organe ergänzen diese Landschaft. Sie glänzen wie Sterne in der Nacht.

»Leopold Renaudin, Tod durch Enthauptung«, schreit der Languedocer. Der weltliche Lärmpegel schreckt Leopold auf, holt ihn zurück in die brutale Realität. Omnipräsent steht er auf dem Richtgerüst vor dem Henker. Durch die schmalen Sehlöcher seiner Maske schielen gnadenlose Augen. Er packt ihn mit seinen kräftigen Armen und zwingt ihn in die Knie, legt ihm Handfesseln an und befiehlt ihm, sich auf das Schafott zu legen. Er gehorcht. Der Henker überprüft seine Kopflage. Seine beiden Gehilfen justieren das Fallbeil. Neben der Guillotine stehen ein geflochtener Korb und ein große Tonne Wasser. Bei zwölf hintereinander auszuführenden Enthauptungen wird viel Blut fließen. Damit die Hinrichtungsequipe nicht auf der Bühne ausrutscht und der Lächerlichkeit preisgegeben wird, ist mit dem Wasser und zwei Besen vorgesorgt.

Leopold liegt flach da, den Kopf nach unten gerichtet. Er zittert am ganzen Körper und sieht nicht, wie der Gardeoffizier seine Hand hebt, das Zeichen zur Exekution. Der Henker lässt das Fallbeil sausen. In das Zischen des fallenden Beils mischt sich ein grausam stechender Schmerz. Sein Kopf ist vom Körper getrennt. Seine Blutbahnen bersten. Eine starke Sturmbö fegt über das Ährenfeld. Die Nerven implodieren, und was noch steht, wird von einer immensen Blutwelle überflutet. Das Funkeln der Zellen erlischt. Es breitet sich Stille in dem gerade noch pulsierenden Körper aus, Dunkelheit, alle Lebensenergie verschwindet im Nichts. Das, was sein Menschsein ermöglichte, ist weggemordet.

Stolz, aber mit mulmigen Gefühlen im Magen hört Antoine die triumphierende Henkerstimme schreien: »Exekution von Leopold Renaudin erfolgreich ausgeführt, 17. Floréal, 13:00 Uhr und eine viertel Stunde.«

Antoine hat Mühe hinzuschauen. Die Henkerschürze ist schon blutverschmiert, doch sie wird durch das pulsierende Blut aus Leopolds Rumpf immer wieder neu bemalt. Die Gehilfen schrubben emsig den Holzboden des Richtgerüstes, während der Henker den auf einer Lanze aufgespießten Kopf der Menge zeigt. Tosender Beifall braust ihm entgegen. »En enfer, en enfer!«, schreit das Volk.

Von Antoine unbemerkt, passiert nun Eigenartiges. Der Dunkelheit folgt eine überraschende Helligkeit. Leopolds Sinne erwachen erneut, nein, mehr als das, sind überwach. Leopold, oder was noch von ihm übrig ist, meldet sich auf dem Place de Grève zurück. Die aufgequollenen Augen des aufgespießten Kopfes zwinkern. Dem erfahrenen Henker fällt das sofort auf. Er kennt das. Es kommt immer wieder vor, dass abgeschlagene Köpfe noch kurze Zeit nach der Trennung vom Körper reden und menschliche Regungen zeigen. Lachend und gestikulierend weist er die Menge darauf hin.

Leopold selbst nimmt auf eine neue Art wahr. Er sieht das Spektakel von oben, erfasst alles, was rundherum, unten und oben vorgeht. Eine neue Sehschärfe ermöglicht es ihm, auch die entferntesten Menschen auf dem Platz zu erfassen, ihre Gesichtszüge und Mimik wahrzunehmen, blitzschnell. Er sieht und spürt auch die Ährenfelder der Menschen – da sind sie wieder, die überraschenden und seltsamen Ährenfelder. Sidonies bildhübsches Gesicht ist gezeichnet. Sie weint, trauert um ihn. Antoine wird im Angesicht seines bevorstehenden schrecklichen Endes von Angstgefühlen drangsaliert. Sein Ährenfeld leidet unter Sturmwinden. Sein Herz pumpt hektisch Blut durch die Bahnen seines Körpers. Der Magen reagiert nervös darauf. Er rülpst. Eine Schande für einen Menschen seines Formats.

In diesem Moment ist noch Bewusstsein im Kopf ohne Körper, einige Gedanken kreisen noch. Leopold bemerkt plötzlich andere Gestalten und Gesichter. Tote mischen sich unter die Lebenden in der versammelten Menschenmasse, hunderte. Er, oder eine Form seines Ichs, erfasst alle gleichzeitig, spürt ihre Anwesenheit, weiß um ihre menschliche vergangene Existenz, erkennt jede und jeden sofort. Bilder kommen und gehen, vermischen Vergangenheit und Gegenwart, verdichten sich zu einem aufgeladenen Moment. Mit angstvoll aufgerissenen Augen steht da Pierre, bettelt unterwürfig um ein milderes Urteil, will leben, nicht hingerichtet werden, weint verzweifelt, chancenlos. Er verurteilte ihn zum Tode. Daneben eine junge lebendige Frau, Witwe von Pierre – Amélies Ährenfeld leuchtet in der Sonne ihres irdischen Seins. Feurig rote Mohnblumen und buntfarbiges Feldgewächs bereichern ihr Wesen. Warmherzig strahlen ihre Augen. Die Brise erfreut sich am edlen Geruch ihrer reinen Ausdünstung. Sie umsäuselt lustvoll den wohlgeformten, weiblichen Körper Amélies und schenkt ihr so Linderung gegen die Hitze. Doch jetzt schließt Amélie ihre Augen. Ihre warmherzige Ausstrahlung erlischt. Sie schreit mit furchterregender Lautstärke: »En enfer avec ce salaud et pas de pitié pour lui.« Ihre hasserfüllte Stimme elektrisiert die ganze Menge. Alle stimmen ein. Ein Orkan aus Hass und Spott ergießt sich über Leopold, den Geköpften. Amélie orchestriert das Martyrium. Flucht ist nicht möglich. Der leblose Körper mit Händen, Füßen und Beinen liegt schon im Flechtkorb. Leopold, das verlöschende Ich, stirbt tausend Tode. Zwischendurch erkennt es vereinzelt auch tröstende Blicke in der Menge. Luc Delpierre, ein langjähriger Freund, Luthier und Geschäftspartner, verfolgt betroffen das Geschehen, neben ihm in gebeugter Haltung Rodolphe Kreutzer, ein Triopartner. Auf die Musiker ist Verlass. Die letzte Kraft der Sinne versiegt nun. Höllische Schmerzen übernehmen den Moment. Der Henker bemerkt die letzten Zuckungen der Augen. Befriedigt und vom Volk beklatscht, übergibt er mit einer abschätzigen Geste das Haupt dem Flechtkorb. Einer der Gehilfen dreht den Kopf nach oben und setzt ihn mit dem Rumpf zusammen. Ein wirklich letztes Augenzwinkern lässt ihn erschauern, bevor er den Korb schließt und Leopold seine Augen.

2. Paris, Rue Saint-Honoré, 17. Floréal 1795

Jérôme Lepraître liebt seine Familie, seine Kinder und seine Frau Marianne. Es ist gut, sich in Zeiten wie diesen seiner selbst zu versichern, Routinen zu bewahren. Also umarmt er seine Frau herzhaft wie jeden Morgen. Sie spricht ihm Mut zu. Drei Bisous auf die apfelroten Wangen der Kinder Claire und François. Weg ist er. Auf der Rue St.-Honoré herrscht schon am frühen Morgen ein emsiges Treiben. Das Knirschen überladener Karren, die Waren zum nahen Marktplatz Les Halles bringen, Stimmen unzähliger Kutscher und das Wiehern der Lastgäule vermischen sich mit dem Stimmengewirr eines Großstadt-Boulevards. Damen tätigen ihre ersten Tageseinkäufe. Männer sind auf dem Weg zur Arbeit, genau wie er. Ein Blick nach oben bestätigt ihm, dass sich heute, am 17. Floréal, das Wetter von der schönsten Seite zeigt. Seit einigen Tagen herrscht in Paris eine Hitze wie im Hochsommer, passend zur aufgeheizten Stimmung in der Stadt. Seit dem Sturz der Jakobiner ist hier wieder der Teufel los.

Er marschiert strammen Schrittes und schweren Herzens am Jakobinerkloster vorbei, dem ehemaligen Versammlungslokal der Jakobiner. In wenigen Minuten trifft er im Atelier ein, an der Rue St.-Honoré 364. Oben, gleich neben dem Eingang, prangt immer noch in schön geschwungener Goldschrift auf schwarzem Grund der Ateliername: Leopold Renaudin, Luthier. Seit er von Mirecourt in den Vogesen nach Paris gezogen ist, hat er für Leopold Renaudin gearbeitet. Er erinnert sich, als sei es gestern gewesen, an seine erste Begegnung mit Leopold …

Mit dem Gesellenbrief als Luthier ausgestattet, einer schriftlichen Empfehlung seines Onkels Jean und weichen Knien läutet er an der Eingangstür. Der Meister selber öffnet. Kräftig gebaut, mittelgroße Statur, lockiges Haar und intensiv funkelnde Augen, so steht er vor ihm. Er begrüßt ihn mit spürbarem Händedruck und fragt nach seinem Anliegen. Schüchtern erwähnt er seinen Onkel Jean. Leopold Renaudins charmantes Lächeln entspannt Jérôme ein wenig, der Meister lässt ihn in sein Reich eintreten mit den Worten: »Ja, Jean ist einer der wenigen Luthiers, mit denen ich in Mirecourt noch Kontakt pflege. Er baut überdurchschnittlich gute Instrumente. Er hat Sie mir bereits als Mitarbeiter empfohlen.« Er bietet ihm einen Stuhl an und setzt sich gegenüber auf eine brokatbezogene, bordeauxrote Chaiselongue, in angemessener Distanz. »Sie haben mir Papiere mitgebracht?«, fragt er.

Jérôme überreicht ihm seinen Gesellenbrief und das sorgfältig und wohlwollend formulierte Empfehlungsschreiben seines Onkels. Der Meister nimmt sich Zeit, die Dokumente zu studieren. Dann schaut er ihm tief in die Augen, lässt eine Weile, Jérôme erscheint sie eine Ewigkeit lang, verstreichen, räuspert sich und fragt ihn dann: »Warum wollen Sie bei mir und unbedingt in Paris arbeiten?«

Keck antwortet Jérôme ihm: »Ich möchte, ja, will unbedingt bei Ihnen arbeiten, weil mein Onkel Jean eines Ihrer Celli erworben hat. Ich durfte es öfter spielen. Dieses Cello hat einen wunderbaren, gar zauberhaften Klang. Dieser Zauber kann durch das Spiel eines guten Musikers auf die Zuhörerschaft überspringen. Vereinzelt gelingt es auch mir, Zuhörer zu bezaubern.«

»Sind da auch Zuhörerinnen eingeschlossen, junger Mann?«, fragt Renaudin, mit einigem Schalk in seinen Augen. Jérôme stutzt einen Moment, wirkt verlegen. Renaudin schmunzelt. »Und nun hoffen Sie in Paris auf eine größere weibliche Zuhörerschaft als im abgelegenen Mirecourt.«

»Paris und Frauen waren schon immer sehr anziehend«, antwortete Jérôme. »Aber die Wahrheit ist, ich will Ihre Kunst des Instrumentenbaues erlernen.«

Renaudin steht auf, geht nach hinten und wählt eines seiner Ausstellungsstücke aus. Bogenbestückt streckt er Jérôme das Cello entgegen. »So, lieber Mann, nun verzaubern Sie mich mal.«

Verdutzt gehorcht der junge Bewerber, nimmt Cello und Bogen entgegen, setzt sich aufrecht, prüft die Spannkraft des Bogens. Beim Stimmen des Instrumentes bemerkt er eine feine Verstimmung. Drei, vier zügige Striche und die notwendige Korrekturarbeit an den Wirbeln ist erfolgt. Er beginnt mit dem ersten Satz von Luigi Boccherini, Cellokonzert in D-Dur. Irgendwie bekommt er das Cello nicht in den Griff, hat ein ungutes Gefühl. Spontan unterbricht er sein Spiel und schaut in die funkelnden Augen seines Gegenübers.

Renaudin schmunzelt und fragt: »Na, junger Mann, wie finden Sie das Ding?«

Zögernd nimmt Jérôme all seinen Mut zusammen und antwortet: »Das Ding ist nicht mein Ding.«

Renaudin lacht schallend. »Dann entledigen wir uns dieses Undings.« Er stellt das Instrument wieder an seinen alten Platz. Mit beschwingt wippendem Gang bewegt er sich in das seitlich gelegene Büro und kommt mit einem anderen Cello und einem anderen Bogen zurück. »Ich gebe Ihnen eine letzte Chance, mich zu verzaubern. Machen Sie schon!«

Jérôme legt zum zweiten Mal los. Schon beim ersten Strich begeistert ihn das Cello. Es klingt wundervoll, lässt sich mühelos spielen. Das Renaudin-Cello seines Onkels Jean klang ähnlich. Aber dieses Cello verspricht mehr. Mit jedem Ton spielt er freudiger. Seine linke Hand gleitet über die Saiten. Auch das neue Bogending überzeugt. Instrument, Bogen und sein Spiel wirken gut zusammen. Boccherini erklingt. Trotz seiner Konzentration erlaubt er sich einen Blick auf Renaudin. Dessen Kopf und Oberkörper bewegen sich im Takt des Vortrages, sein Augenausdruck hat etwas Entrücktes. Jérôme spielt ohne Unterbrechung den ersten Satz zu Ende.

Renaudin sieht ihm direkt in die Augen. »Was meinen Sie zu diesem Instrument?«

»Es ist schwierig in Worte zu fassen«, erwidert Jérôme. »Ich bin überwältigt.«

Nach einer Pause nickt der Meister und reibt sich seine feingliedrigen Hände. Dann schenkt er Jérôme einen sanften, gütigen Blick. Dem jungen Mann wird es warm ums Herz. Mit klarer und strenger Stimme sagt Renaudin schließlich: »Über ein gutes Musikgehör verfügen Sie, auch als Cellist ist bei Ihnen ein gewisses Können hörbar, was allerdings auf einem meiner eigenen Cellis auch nicht besonders schwierig ist. Kurz gesagt, Ihr Spiel gefällt mir, doch Verzauberung? Cello spielen und Instrumente bauen sind zwei verschiedene Schuhe. Sind Sie sich darüber im Klaren, Jérôme?«

Der Bewerber bestätigt mit schüchternem Kopfnicken.

»Aber in einem bin ich enttäuscht«, poltert Renaudin nun.

Jérôme erwärmtes Herz rutscht ihm mit beachtlichem Wärmeverlust in die Gesellenhose. Was kommt nun?

»Als Franzose hätte ich mir gewünscht, dass Sie mir kein Stück eines Italieners vorspielen, sondern zum Beispiel eine Cellosonate unseres Komponisten Jean-Baptiste Bréval.« Ohne Jérômes Reaktion abzuwarten, fährt er fort: »Jérôme Lepraître, melden Sie sich morgen pünktlich um 07:00 Uhr hier in meinem Atelier. Sie können bei mir arbeiten.« Er steht auf, nimmt ihm das Cello ab, schüttelte ihm kurz die Hand und öffnet die Tür. Draußen ist er.

Ja, so war Leopold Renaudin, leidenschaftlich, herzlich, aber auch streng. Befindet er sich noch im Gefängnis oder hat er seinen letzten Gang zur Hinrichtungsstätte bereits angetreten? Jérôme konsultiert seine Uhr. Es ist 10:00 Uhr. Im Folgenden versucht er mit Arbeit seine Gedanken und traurigen Gefühle zu verdrängen. Gestern brachte ein Schüler von Rodolphe Kreutzer seine Violine mit gebrochenem Steg in das Atelier. Diesen gilt es zu ersetzen, eine Routinearbeit. Lustlos setzt er sich an seinen Werkplatz, begutachtet gedankenversunken das Übungsinstrument. Seine Hände erledigen die Arbeit mühelos auch ohne Hilfe seines Kopfes. Die Gedanken sind anderswo. Sie kreisen um Leopolds Schicksal.

Luc Delpierre und Jérôme, beide in der Zwischenzeit Geschäftspartner Leopolds, kämpften bis gestern mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln um die Rettung ihres geliebten Patrons. Bis zu allerletzt hofften sie noch auf eine Wende zum Guten. Gestern Abend überbrachte ihnen ein Gesandter des Gerichthofes dann das schreckliche Verdikt ins Atelier: Dem Antrag auf Begnadigung von Leopold Renaudin durch die Vereinigung der Luthier de France, vertreten durch den Präsidenten Luc Delpierre, kann nicht entsprochen werden. Die Vollstreckung des Todesurteils erfolgt somit morgen, 17. Floréal, gegen Mittag.

Frankreich verliert die Besten seiner Söhne. Das nackte Grauen überkommt ihn. Er kann nicht mehr ruhig sitzen, steht auf, lässt seine Arbeit Arbeit sein. Raus muss er, braucht frische Luft. Er schließt die Werkstatt, überquert die Rue St.-Honoré, nur ein Ziel vor Augen: das gegenüberliegende Bistro Chez Marc. Die Bremsen einer stattlichen Kutsche knirschen ohrenbetäubend. Die vorgespannten vier Pferde richten sich auf und kommen wiehernd unmittelbar vor mir zum Stehen. Der Kutscher flucht: »Haben Sie keine Augen im Kopf, Sie Vollidiot.«

Ein Soldat der Revolutionsarmee nimmt ihn beim Arm und führt ihn sicher auf die andere Straßenseite. Lachend verabschiedet er sich. Die Tische auf dem Boulevard bei Marc sind alle besetzt wie meistens zu dieser Zeit. Das gemeine Volk nach den Jakobiner-Revolutionären, eine neue Fauna von gutgekleideten Stadtmenschen, unterhält sich lautstark gestikulierend. Was für ein Unterschied zu den Bistrogästen aus dem letzten Floréal. Mehrheitlich modisch gekleidet, die Damen tragen ihren Schmuck wieder sichtbar und auch die Herren legen Wert auf ein elegantes Äußeres. Eine neue Generation lebt bereits ein nachrevolutionäres Leben. Sie gehörten vor der Revolution noch zum dritten Stand. Nachdem die Royalisten und die meisten Adeligen durch die Revolution ihr Leben und ihre Privilegien verloren hatten, hat diese Schicht durch Geschäfts- und Handelstätigkeiten gutes Geld verdient, während der Großteil der Bevölkerung in Paris und ganz Frankreich Mühe hatte zu überleben.

Bei Marc trifft man sich, um da gesehen und gehört zu werden. Auch Jérôme will heute gehört werden. Er setzt sich an die Bar und bestellt ein Glas kühlen Weißwein. Marc sieht ihn sofort und steuert direkt auf ihn zu. Gewandt schlängelt er sich durch die dicht beieinander stehende Gästeschar. Ein Klirren der Gläser auf dem überfüllten Plateau ist beim Abstellen auf die Theke nicht zu hören. Ein Artist könnte es nicht besser. Er lässt die schmutzigen Gläser schmutzig sein, ergreift mit Schwung eine Kanne und schenkt Jérôme und sich selbst ein. Freundschaftlich legt er seinen Arm auf die Schulter seines Gastes, schaut ihm tief in die Augen, sagt kein Wort, hält ihn einfach fest. Seine Nähe spendet Jérôme Trost. Marc weiß um seine Trauer. »À la tienne!«, prostet er schließlich.

Jérôme erwidert den Trinkspruch: »La tienne.« Dann herrscht Stille zwischen ihnen. Der kühle Weiße lindert nur teilweise den Schmerz.

Der Weizenhändler Gérard kommt zu ihnen an die Theke. Auch er weiß um das Schicksal Leopolds. Verständnisvoll und achtsam hebt er sein Rotweinglas. »Auf bessere Tage«, prostet er.

Die drei nehmen einen kräftigen Schluck. Marc offeriert eine weitere Weinrunde. Sechs feuchte Augen sprechen mehr als tausend Worte. Sie respektierten und bewunderten Leopold. Er war ein außergewöhnlicher Mensch, Politiker, Instrumentenbauer, Musiker und Freund.

»Marc, noch eine Carafe Wein«, ruft Charles Brun. Er parliert mit dem Kutscher von Gérard. Die drei Verschworenen lösen ihre Runde auf, weil sie sich von Brun beobachtet fühlen. Der aus Lyon zugewanderte Bäcker war ebenso überzeugter Jakobiner, wie er heute die Ideen des neuen Bürgertums unterstützt. Er wechselt seine Ideale wie eine Fahne im Wind die Richtung. Die Jakobiner brauchten ihn als Spitzel. Einige ehemalige Royalisten konnten durch Hinweise von Brun verhaftet werden. Nach der Entmachtung der Rothüte versuchte er seine Taten zu vertuschen. Durch Gérards Kutscher wissen sie, dass er immer noch nachts vor Angst schweißgebadet aufwacht. Er befürchtet, dass sich Angehörige von Hingerichteten bei ihm rächen könnten. Jedenfalls schließt er jeden Abend alle seine Wohnungstüren und verstärkt diese durch Stützbalken gegen die Türklinken.

Als Jérôme bezahlen will, wird Marc wütend. »Hast du nicht gemerkt, dass du heute mein Gast bist?«

Jérôme herzt ihn kurz und verlässt das Lokal. Ohne Zwischenfall überquert er die Rue St.-Honoré, öffnet die Tür des Arbeitsraums und begibt sich ins Büro seines Patrons. Er erinnert sich an Leopolds beschwingt wippenden Gang während seines Vorstellungsgespräches. Neben seinem Pult befindet sich eine Liege. Er lässt sich aufs Bett fallen und schläft sofort ein.

Ein Poltern an der Eingangstür reißt ihn aus seinem kurzen, aber tiefen Schlaf. Er geht zum Eingang und sieht durch das Glasfenster der Tür den Schüler, der gestern seine Violine zur Reparatur gebracht hatte. Es dämmert ihm. Er hatte ihm versprochen, die Kleinigkeit bis heute Mittag zu erledigen. Er lässt ihn eintreten. »Setzen Sie sich noch einen Moment. Ein zwei Handgriffe müssen noch gemacht werden, dann ist Ihre schöne Geige wieder bespielbar«, sagt er leichthin. Als er sich wenig später von dem Kunden verabschiedet, schlagen die Glocken der nahen Église St. Roch zwölf Uhr.

Diese Glocken überlebten den Sturm auf die Kirchenglocken im Jahre 1793. Viele Kirchenglocken wurden eingeschmolzen und für die Kanonenproduktion der Revolutionsarmee verwendet. Die Nähe der katholischen Kirche zum französischen Königshaus und die Verfilzung des Adels mit dem Klerus machten auch die Kirche zum Feind der Revolutionäre. Leopold als überzeugter Atheist war ein wichtiger Exponent der Entchristianisierung. Als einer der Anführer war er Teil der Delegation, die den Bischof von Paris, Gobel, überzeugte, Rom abzuschwören und sich als vernunftbewusstes Wesen den Idealen der Revolution zu verschreiben. An der Seite von Robespierre beklatschte Leopold im versammelten Konvent Gobel, als dieser einige Tage nach Gesprächen alle seine kirchlichen Ämter ablegte.

Der kühle Weiße zeigt nun Wirkung. Jérômes Hunger ist stärker als seine unguten Gefühle in der Magengegend. Drei Stühle stehen um den kleinen Tisch im Atelier. An diesem Ort fanden heftige Debatten statt, sei es unter den Partnern oder auch mit Geigenbauern, Künstlern, Intellektuellen, Politikern oder Kunden. Ein Ort voller gelebter und fantasierter Geschichten. Heute wirkt er ungenutzt. Allein isst er am Tisch sein Mittagsbrot, das ihm Marianne wie jeden Tag liebevoll zubereitet hat. Sie sagt nie, was sie ihm an Schmackhaftem in den Esskorb legt. So wird er mindesten einmal pro Tag überrascht. Zuerst riecht er an den eingewickelten Esswaren. Das könnte ein mit Schweinefett bestrichenes Brotstück sein, denkt er sich. Dazu gibt es einen kleinen Pichet Rotwein sowie Gurken und Rüben. Fast gierig beißt er in das pralle Schweinefettbrot. Es schmeckt wunderbar. Er spürt, wie er sich essend beruhigt. Seine sehnsüchtigen Gedanken sind jetzt bei seinem Weib und nicht bei Leopold. Der Imbiss stärkt ihn.

Auch Robespierre saß öfter an diesem Tisch. Er schätzte den Diskurs mit ihnen. Hier wurden Strategien und Ziele der Jakobiner geboren. In der Radikalität ihrer Auslegung stand Leopold Renaudin Maximilien Robespierre in nichts nach. Sie ereiferten sich oft heftig und mit jedem Glase Rotwein intensiver. Die spannendste Zusammensetzung war, wenn Antoine Quentin Fouquier-Tinville, Robespierre und Renaudin rhetorisch die Klingen kreuzten. Und was sich ebenfalls stark in sein Erinnerungsvermögen eingeprägt hatte, war ein Abend mit Robespierres Bruder August und einem jungen korsischen Hauptmann der Artillerie namens Napoleon Bonaparte, der sich mit südländischem Feuer und viel Begeisterung für die jakobinischen Anliegen starkmachte. Mancher Arbeitstag wurde so mit einer politischen Nachtschicht bis in die frühen Morgenstunden verlängert. Ausgestreckt auf der bordeauxroten Chaiselongue verfolgte Jérôme oft ihre Debatten. Manchmal drehte Leopold den Kopf und fragte nach seiner Meinung. »Was meint denn unser apolitischer Musikus?« Monatelang faszinierten Jérôme diese Rededuelle.

Das alles ist nun Vergangenheit. Robespierre ließ schon sein Leben. Was ist mit Antoine und Leopold? Sitzen ihre eindrucksvollen Köpfe noch auf ihren Leibern?

Die Glocken der Église St. Roch schlagen ein Uhr. Von der Rue Saint-Honoré erschallt krächzend die Stimme eines Gardisten, der revolutionäre Traktate zum Verkauf anbietet: »Règlement de comptes, la fin des jacobins.«

Mit Urgewalt zieht es Jérôme zu seinem Cello, das er meistens im Atelier aufbewahrt. Er kann nicht anders, setzt sich und spielt.

Kurz bevor Leopold eingekerkert wurde, schenkte er ihm dieses liebste seiner Eigenfabrikate. »Nimm es und trage Sorge für dieses Juwel. Es ist bei dir in guten Händen«, hatte er gesagt und ihm das Instrument feierlich überreicht. Seine funkelnden Augen hatten den Wunsch bekräftigt, dass es seinem Kinde auch in der Zukunft gutgehen möge. Wortlos hatte er ihn und das Cello in seine starken Arme geschlossen. Das Cello, Leopold und er waren eins. Ein geheimnisvoller Bund war geschlossen.

Renaudins Streichinstrumente stehen seit geraumer Zeit hoch im Kurs. Geigen, Celli und Kontrabasse wurden bisher einzeln angefertigt. Die besten Solisten nicht nur in Frankreich bestellen diese Instrumente. Ein großer Teil der Herstellung wurde durch ihn und Luc Delpierre erledigt. Leopold hatte ihre Tätigkeit überwacht, das Holz und das übrige Material gekauft. Um die letzten Arbeiten hatte sich der Patron selbst gekümmert. Restaurationsarbeiten und Reparaturen teilten sie sich mit ihm. Alle gefertigten Klangkörper waren mit einen Zettel versehen, auf dem stand: Leopold Renaudin, Paris, und das Erstellungsdatum. Wie es mit dem Geschäft nun weitergeht, ist ungewiss.

Improvisierend bespielt Jérôme sein Juwel, freudig und leidenschaftlich. Er liebt das Instrument über alles. Seit drei Monaten ist es nun sein Eigentum. Selten hat er in seiner Freizeit so oft musiziert. Sein Renaudin ist ihm ans Herz gewachsen. Er kann sich gar nicht mehr vorstellen, auf einem anderen Instrument zu spielen.

Neben den täglichen Routinearbeiten baute Renaudin auch Instrumente, die er von A bis Z selber fertigte, in den letzten Jahren vor allem Celli und große Kontrabasse. Großes zu erschaffen, entsprach dem Meister. Den Geigenbau pflegte er in seinen Anfangsjahren. 4/4-Geigen waren seine kleinste Größe. »Mit Übungsgeigen vergeude ich nur meine wertvolle Zeit«, hatte Leopold immer erklärt.

Das Jérôme vermachte Cello hatte er vor gut fünf Jahren gebaut. Er ließ sich immer Zeit für seine Werke, tüftelte, verbesserte und arbeitete leidenschaftlich und mit Akribie. Jérôme sieht ihn noch vor sich, wie er während des Schöpfungsprozesses kämpft. Er suchte einen Weg, das ideale Cello zu bauen. Manchmal fluchte er, dann sprach er mit dem Instrumentenfötus liebevoll, streichelte sanft die schon zusammengebauten Holzteile. Nur wenn er sich in passender Stimmung fühlte, arbeitete er daran. Über Monate bespielte er seinen Schatz probehalber, verbesserte Kleinigkeiten, versuchte verschiedene Arten der Besaitung und veränderte die Lackierung. »Ein Meistercello zeigt im Innern wie im Äußern seine Schönheit. Seine Klangkraft soll den Musiker und die Zuhörer gleichermaßen faszinieren«, dozierte Leopold.

An einem trüben Novembermorgen, Luc und Jérôme wirkten an ihren Arbeitstischen, hörten sie das Spiel Renaudins auf einem Trésor. Das musste sein neues Cello sein. Ein herrlicher Ton und nahezu himmlische Klänge durchfluteten die Werkstatt. Leopold beendete sein Spiel, öffnete die Tür seines Büros, strahlte über das ganze Gesicht und rief: »Es ist vollbracht! Endlich habe ich es geschafft, ein vollkommenes Cello zu bauen.«

Sie beklatschten den Patron. Zärtlich streichelte er das neu in die Welt Gekommene. »War das ein schwieriger und langwieriger Geburtsvorgang«, seufzte der Meister. »Aber jetzt bin ich glücklich. Nun bezahle ich eine Runde. Auf das frohe Ereignis muss angestoßen werden.«

Sie schlossen das Atelier, überquerten die Rue St.-Honoré und ließen sich von Marc bedienen. Großzügig bezahlte der stolze Vater. Da es nicht bei einer Runde blieb, überquerten sie auf ihrem Rückweg beschwingt, aber traumwandlerisch-sicher den Boulevard und kehrten zurück zur wartenden Arbeit. Nach zweimaligem Versuch fand der Schlüssel das Schlüsselloch der Eingangstür. Bevor sie sich an ihre Arbeitsplätze setzten, erklärte der Meister den trüben Novembertag zum Feiertag. An der Eingangstür hing kurze Zeit später ein Schild: »Pour raison personelle« bleibt das Geschäft heute geschlossen.

Als Leopold Jérôme sein bestes Stück vermachte, spürte dieser eine gewisse Eifersucht bei Luc. Sein Kollege war ein exzellenter Instrumentenbauer, aber kein besonders begabter Geigenspieler. Da stand Jérôme seinem Chef schon näher. Sie beide spielten ihre Celli mit Bravour und den Instrumentenbau beherrschten sie natürlich auch.

Was mit dem Geschäft nach der Hinrichtung passieren sollte, war für ihn und Luc unklar, denn Leopold hatte keine Nachkommen. Verschiedentlich versuchten sie das Thema bei Leopold vorsichtig anzusprechen, aber ohne Erfolg. Vor zehn Tagen bestellte er sie ins Gefängnis und informierte sie, dass Rodolphe Kreutzer sich um die Nachfolgeregelung kümmern würde.

Auch Jérômes Frau Marianne war verunsichert, wie es mit der Familie weitergehen sollte. Bevor er heute Morgen die Wohnung verließ, hatte er das Thema erneut mit Marianne besprochen. Als er erwähnte, dass Luc mit Rodolphe Kreutzer der Hinrichtung Leopolds beiwohnen werde, fand sie das alles andere als gut. Auch Jérôme war in den letzten Tagen aufgefallen, dass sein Geschäftspartner immer wieder den direkten Kontakt zu Kreutzer suchte. Doch er konnte und wollte nicht bei der brutalen Abschlachtung der Jakobinerjuroren, diesem grausamen Volksspektakel, dabei sein.

Sein Juwel lehnt begehrenswert an der Lehne der bordeauxroten Chaiselongue. Es zeigt ihm verführerisch seine elegante geschwungene Breitseite. Ein Sonnenstrahl spiegelt sich auf der herausgeputzten Oberseite und trifft ihn direkt ins rechte Auge. Betört zwinkert er zurück. Das Cello will bespielt sein. Erneut greift er zu. Er überlegt kurz. Mit welchem Stück könnte er das Cellojuwel betören? Seinen Resonanzkörper zum Vibrieren bringen und ihm himmlische Musik entlocken? Seine erregten Hände streicheln behutsam das Holzgehäuse. Jetzt gleiten sie über die gestimmten Saiten. Das Juwel und er vereinen sich zu Ehren von Leopold. Das Cello versteht, warum er es mit der A-Moll-Sonate von Jean-Baptiste Bréval beglückt. Die zwei sind auf gleicher Wellenlänge, sprechen die gleiche Sprache. Die Wogen des Spiels werden intensiver, die Klänge stärker. Das Cello und Jérôme harmonieren perfekt. Kurz bevor er zum Schlussakkord kommt – er hat schon seinen Bogen angesetzt –, beendet ein ohrenbetäubendes, schrilles Lärmgetöse abrupt das Musizieren. Reflexartig schützen seine Hände sein malträtiertes Gehör. Die A-Saite ist gerissen. Sie scheint wie von einem scharfen Messer durchschnitten. Seine Ohren schmerzen schauerlich. Das Cello schreit auf und verstummt sofort wieder. Betroffen zittert Jérôme am ganzen Körper. Sein Blick fällt auf die Atelier-Standuhr. Die Zeiger der Uhr stehen auf ein Uhr und eine viertel Stunde.

Nachdem er den ersten Schreck überwunden hat, und während seine Ohrenschmerzen abklingen, erinnert er sich, dass Leopold in seinem Büroschrank seine eigenen Saiten aufbewahrte. Er öffnet das unverschlossene Pult. Viel Kram liegt dort unsortiert verstreut in sechs Schubladen. Er kämpft sich durch Schreibfedern, Skizzenpapiere und Kolophoniumwürfel in eine zweite Schicht vor. Und siehe da, dort liegt schon in der ersten Schublade ein liebevoll verpacktes Couvert mit vier Darmsaiten. Auf dem Couvert entziffert er die zitterige Handschrift von Julien: Für meinen Freund Leopold, der das Leben liebt und seine Träume lebt, amitiés, Julien.

Julien starb vor zwei Jahren. Er verbrachte die meiste Zeit in seiner ärmlichen Absteige am Ende der Rue Saint-Honoré. Er war alleinstehend. Von derselben Adresse aus betrieb er bis zu seinem Tode ein Geschäft für Lederwaren. Seine eigentliche Leidenschaft war aber die Saitenherstellung. Über Jahre war das seine bevorzugte Nebenbeschäftigung, bevor er davon leben oder besser gesagt, damit überleben konnte. Er tüftelte und werkelte, um die Qualität seiner Darmsaiten stetig zu verbessern. Bei Marc lernte er Leopold kennen und bot ihm an, dass er seine Produkte ausprobieren dürfe. Leopold war begeistert. Von da an arbeiteten sie eng zusammen. Auf Empfehlung Leopolds belieferte Julien über Jahre das Conservatoire. Nachdem er diesen Kunden aus unergründlichen Gründen verloren hatte, ging es mit Juliens Geschäft bergab. Sein Lebensende verbrachte er in bitterer Armut. Leopold kaufte bis zum Schluss die Saiten ausschließlich bei seinem Freund. Ihn verband eine Seelenverwandtschaft mit Julien. Beide kämpften leidenschaftlich für ihre Ideale. Sie ließen es nicht nur bei Träumen, sie hauchten ihnen Leben ein, unabhängig vom materiellen Erfolg.

Gerade weil Julien am Lebensende arm wie eine Kirchenmaus dastand, bewunderte Leopold seinen Freund dafür, wie dieser unbeirrt weitermachte, öfter auch mal mit leerem Magen. Solidarisch hatten sich Leopold und Marc verschworen, und wenn Julien alle zwei, drei Tage bei Leopold auftauchte, wusste der Patron sofort Bescheid. Da gab es zuerst einen Schluck Roten und dann ging es ab zu Marc. Julien war das nicht immer angenehm, aber außer den Instrumentenbauer und der Bistro-Kundschaft bei Marc kannte er kaum noch Menschen. Bei Marc wurde dann ausgiebig getafelt und zum Nachtisch brachte ihm Marc immer verheißungsvoll schmunzelnd einen voluminösen Sack mit sogenannten Essensresten. Natürlich war alles frisch und köstlich zubereitet. Und es war auch immer genügend Brot dabei, damit er die nächsten Tage durchhalten würde. Lange Zeit verweigerte sich Julien jeder Unterstützung. Aber während eines extrem kalten Wintermonates, er hatte weder Geld für Essen, noch um Holz zu kaufen, um den Ofen zu heizen, bat er zum ersten Mal seinen Freund um Hilfe. Als Renaudin Julien in diesem erbärmlichen Zustand sah, abgemagert, mit ausgemergeltem Gesicht und leeren Augen, wusste er, dass Soforthilfe nötig war. Zuerst gab es etwas zwischen die Zähne, den Rest seiner Mittagmalzeit: Brot und Wurst. Dann redete Leopold Julien ins Gewissen: »Lieber Freund, niemals kommst du mir in diesem Zustand wieder vor die Augen. Das musst du mir versprechen.«

Julien schluchzte. »Immer habe ich versucht, meine Einkünfte selber zu erwirtschaften. Aber in meinem Alter wird das immer schwieriger. Auch die prekäre Lage im Lederwarengeschäft wird durch den politischen Wandel nicht begünstigt. Selbst der letzte große Kunde, der mir über Jahre Saiten abgekauft hat, das Konservatorium Paris, kauft nun anderswo. Ich bin am Ende.«

»Nein, das bist du nicht! Ich danke dir, mein Freund, dass du in dieser schwierigen Situation den Mut aufgebracht hast, mich aufzusuchen. Dein offenes Geständnis ehrt mich. Ich hoffe, dass du meine Hilfe annehmen kannst. Freundschaft heißt helfen, aber auch Hilfe annehmen. Habe keine Hemmungen, keine Schuldgefühle, wenn ich dir Hilfe anbiete. Ich tue es gerne, weil du mein Freund bist und weil du jede Unterstützung verdienst, du Weltmeister unter den Saitenherstellern.« Seit diesem Gespräch kannte Julien keinen Hunger mehr.

Jérôme besaitet nun sein, nein, ihr Cello mit den letzten von Julien gelieferten Saiten, und zwar mit einem vollständigen Satz. Die drei übrig gebliebenen Saiten wandern in den Abfallkübel. Vollkommenes Cello bestückt mit vollkommenen Saiten. Jérôme ist gefordert. Auch er will seine Träume verwirklichen, strebt Vollkommenheit im Cellospielen an. Er stimmt das Instrument. Kurzes enthusiastisches Einspielen, dann ist er bereit. Er atmet durch. Achtsam, ja, zärtlich umgarnt ihn eine luftige Brise, die federleicht durch das geöffnete Fenster gegenüber dem Innenhof hereinweht. Sie befreit ihn von seiner Verbissenheit, perfekt Cello spielen zu wollen, beschenkt ihn mit Gelassenheit und ermöglicht ihm so ein unbeschwertes, an Vollkommenheit grenzendes Musizieren. Wie fühlt er sich gut! Er darf einfach spielen, muss keine Normen erfüllen, keine Jury überzeugen. Er legt los, verbindet sich mit Leopolds Geschöpf, lässt Julians Saiten erklingen, versetzt sein ganzes Sein in die Musik von Bréval. Sein Kopf, sein Körper bewegen sich im Rhythmus der Musik. Ebenso spielerisch leicht weht die Brise um ihn und das Cello herum. Geheimnisvoll, alchemistisch verbinden sich die Kräfte von Toten und Lebendigen. Ein Moment für die Ewigkeit.

3. Zeitverwirrung in Paris zwischen Rue Saint-Honoré und Place de Grève am 17. Floréal 1795, um ein Uhr und eine viertel Stunde

Was geschieht mit Leopold? Ist er mehr als ein Körper mit Innenleben, fleischlich geborenes und gestorbenes Wesen, ein mit Verstand versehenes, fühlendes Säugetier? Er ist in eine ihm völlig unbekannte Sinneswelt eingetaucht, wird geradezu von einer Flut von Eindrücken überschwemmt. Ist er noch der verstorbene Leopold? Er benennt sich, fühlt sich als Subjekt, versucht zu verstehen, was mit ihm passiert, ist zwar kopflos, hat aber kein menschliches Gehirn mehr, das sein Denken steuert, nimmt aber sich und die Umgebung auf eine völlig neue Art intensiv und bewusst wahr. Es scheint, als hätte sich sein menschlicher, ans Fleisch gebundener Geist weiterentwickelt. Sein Wortschatz hat sich noch nicht ganz der menschlichen Denkweise entledigt, aber er empfindet so etwas wie ein Momentum. Nur beinhaltet, diese Form von Gegenwart viel mehr, als es während seines Menschseins möglich war. Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges und nicht Zeitgebundenes vermischen und verdichten sich. Sein Bewusstsein ist klar und umfassend oder vielmehr: überfassend. Wärme durchströmt ihn. Er fühlt sich gut und geborgen.

Seine menschlichen Fähigkeiten, sein Innenleben und das seiner Mitmenschen zu sehen, ihre Ährenfelder zu deuten, ermöglichen ihm einen spontanen Zugang zur unbeschreiblichen Schönheit seiner aktuellen Umgebung. Da zeigt sich Wehendes, Fließendes, Lichtdurchflutetes, Farbenprächtiges, Klarsichtiges – er muss nicht mehr deuten, alles ist da. Ein Gefühl von Vollkommenheit durchströmt seine neue Form des Seins.

Gerichtete Dynamik lässt ihn erschauern. Kraftvoll umfasst ihn eine unsichtbare Hand und führt ihn in einen Tunnel aus Licht. Mit rasender Geschwindigkeit bewegt er sich vorwärts. Am Ende des Tunnels sieht er eine andere Lichtquelle, die ihn magisch anzieht. Plötzlich vermindert sich das Gefühl von Geschwindigkeit. Er verlässt den Tunnel und tritt scheinbar seine Rückreise an. Die Magie der Lichtquelle ist nicht verloren, aber wie neu ausgerichtet. Die Umgebung verändert sich, nimmt mehr bekannte Züge an. Befindet er sich zwischen Himmel und Erde? Die Umgebung ist nun weniger lichtdurchflutet. Es herrscht ein heiteres Klima. Schallendes Gelächter, ein Meer gutgelaunter Verstorbener tummelt sich schwebend im luftleeren Raum. Ihre verblichenen Glieder strotzen wieder vor Gesundheit wie in den besten Tagen ihres Seins als Erdenbürger. Alle freuen sich über ihre Körperlichkeit, tanzen, singen, scherzen, lieben sich ungehemmt. Leopold schmunzelt. Dann mischen sich bekannte Gesichter unter die lusttätige Menge. Abgetrennte Köpfe fliegen schmerzbefreit durch die Lüfte. Ein Heer geköpfter Revolutionsgegner sucht neue Rumpfkörper. Die Kopflosen verbinden sich immer wieder mit anderen Körpern, männlichen wie weiblichen. Der Spaß ist riesig. Da gibt es den molligen Frauenrumpf mit einem bärtigen Charakterkopf. Die männlichen Barthaare kitzeln ihre prallen Brüste. Ein bildhübsches Mädchengesicht verbindet sich mit einem männlichen Athletenrumpf. Das zweigeschlechtliche Wesen schäkert unverblümt mit Frauenmännern und Männerfrauen, die Verunsicherung ist höllisch.

Leopold wird aber zu diesem Treiben nicht zugelassen. Mit einer gewissen Wehmut lässt er die fröhlich Getriebenen zurück. Es zieht ihn weiter. Sein neuer bewusster Geist interessiert sich plötzlich ungemein für das Außenleben jenseits des Lichttunnels, der ihn schützt, aber auch gefangen hält. Wie er es angestellt hat, weiß er selbst nicht, aber es gelingt ihm. Die porigen Wände des Lichttunnels öffnen sich einen kleinen Spalt und erlauben ihm die Sicht ins Paradies. Es verschlägt ihm die eh schon verlorene Sprache. Aber bevor er von der Fülle erschlagen wird, zieht es ihn schnell zurück. Doch ihm gelingt noch ein Geniestreich. Die Wände sind bereits halb geschlossen, da klaut er im Vorbeihuschen einen knallroten Apfel von einem der vielen wunderschönen Bäume der Erkenntnis. Sein Geist verbeißt sich im knackigen erkenntnisspendenden Fruchtfleisch – wirklich ein paradiesischer Genuss.

Leopold verspürt nun eine Art Gegenbewegung. Die magnetische Kraft wirkt von der Erde. Er fließt eindeutig zurück. Mit jedem Augenblick empfindet er mehr Nähe zu lebenden Menschen. Er sehnt sich nach Körperlichkeit.Er schwebt über dem Richtplatz. Erst der Nummer zwei wird gerade der Kopf abgehackt. Sein Zeitempfinden ist verwirrt. Nur mit Mühe passt es sich wieder den irdischen Verhältnissen an. Weit weg war er, sehr weit weg. Vereint mit der Brise bringt er den Todeskandidaten eine angenehme Kühle und letzte Linderung. Dann zieht es ihn mitsamt der Brise in eine bestimmte Richtung. Wo geht die Reise nun hin? Er lauscht, hat seine Jakobinerfreunde gesehen, schmerzhaft, aber gut so! Wundervolle Klänge kommen ihm entgegen, zuerst leise, kaum hörbar. Mit jedem Windstoß nähert er sich der herrlichen Musik, genießt die Fülle der Melodie. Die Vibrationen der Musik verbinden sich mit seinen, ja, was, … Schwingungen. Er und die Musik werden eins. Er sehnt sich nach seinem Körper.

Wie Vögel umkreisen seine luftige Wegbegleiterin und er ein Quartier hoch über Paris. Sieht er richtig? Die Rue Saint-Honoré? Durch das offenstehende Hoffenster gleitet er unhörbar in sein ehemaliges Atelier. Mit einem Zwinkern verabschiedet sich die Brise und überlässt ihn seinem Schicksal.

Das ist Jérômes Musizieren, aber hört er richtig? Er spielt Bréval. Er spielt himmlisch. Leopold erkennt sein Cello, bestückt mit Juliens vollkommenen Saiten. Und er erkennt den Musiker umfassend, innerlich wie äußerlich, ein wunderbarer Mensch. Sein Ährenfeld leuchtet in allen Farben. Leopolds erweiterte Sinne ermöglichen es ihm, eine Vielfalt ihm bisher unbekannter Farbschattierungen zu sehen, sie lassen das Innere Jérômes magisch leuchten. Seine innere Schönheit zeigt sich auch im Äußeren, im Edlen seiner Gestalt. Musik, Mensch und Instrument manifestieren Vollkommenheit. Leopold erkennt das alles, lässt sich berühren, ist beglückt.

Doch sein Glück trübt sich ein. Die Schattenseite seines Lebens will auch gehört werden. Natürlich können nicht alle Menschen so vollkommen sein wie sein Schüler. Aber wie konnte er mithelfen, viele hoffnungsvolle Menschenleben auszulöschen? Als Revolutionär hat er nach der vollkommenen Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens gestrebt. So weit, so gut. Der Zweck heiligte die Mittel. Aber heute erscheinen ihm die Mittel unheilig. Zweifel martern ihn erneut grausam, ihn, den lebenden Toten.

4.Ruheloser Geist wird in eine neue Heimat katapultiert am 17. Floréal 1795

Nun ist er wieder zurück in seinem alten Reich, kopflos, aber mit vielfach gesteigertem Bewusstsein. Der überzeitliche Ausflug beschenkte ihn mit einem neuen fleischlosen Intelligenzzentrum. Sitzt dies in einer körperähnlichen Form? Obwohl er sich immer noch als Subjekt empfindet, ist es ihm nicht möglich, sich von außen anzuschauen. Wo findet er einen Spiegel, der ihm sein neues Antlitz offenbart? Äußerst spannend, was ihm hier passiert. Wichtige Facetten seines irdischen Seins haben überlebt. Die Sichel des Sensenmannes konnte ihn nicht vollständig wegsäbeln. Sein Schlächter hatte wohl nur eine Lizenz zum körperlichen Töten gehabt.

Neben seinem Bewusstsein hat auch seine Gefühlswelt überlebt. Er empfindet nahezu gleich. Wo ortet er aber seine Sinnesorgane, die ihm sein Fühlen ermöglichen und Gefühle entstehen lassen? Er will immer alles verstehen, auch das ist ein bekannter Zug des verstorbenen Menschen Leopold. Sein momentaner Bewusstseinszustand lässt folgende Schlüsse zu: Das Subjekt Leopold lebt in einem veränderten Zustand, und zwar intensiver denn je.

Während er über diese neue Situation philosophiert, genießt er nach wie vor den Vortrag Jérômes. Nach Bréval spielt er Bach, Solosuite Nr. 1 in G-Dur. Er beendet das Prélude mit einem wohlklingenden Schlussakkord.

Leopold verweilt in diesem ihm wohlbekannten Raum. Wo aber ist hier nun sein Platz als Verstorbener? Irgendwie überall und nirgendwo. Er wünscht sich, mit Jérôme Kontakt aufzunehmen. Jérôme geht ganz in seinem Spiele auf. Von Beginn an war er beseelt vom Wunsch, Leopold mit seinem Musizieren bei seinem letzten Gang Beistand zu leisten. Nicht gaffend vor Ort, sondern in angemessenem Abstand vom grölenden Volk, von einem Ort der Stille aus. Das verlassene Atelier war also der perfekte Ort.

Jérôme beendet sein Spiel. Vorsichtig legt er sein Renaudin auf die bordeauxrote Chaiselongue. Draußen schlagen die Glocken von St. Roch drei Uhr. Er verlässt den Raum und begibt sich auf die Toilette.

Leopold ist mit seinem Cello allein. Er möchte es anfassen, möchte Cello spielen, aber kann es nicht. Sein Tastsinn ist ihm zwar noch gegenwärtig, aber seine Hände haben sich für immer geschlossen. Seine erste Euphorie leidet. Er hat doch etwas Wichtiges für immer verloren. Er sucht nach Möglichkeiten, dieses definitive Verdikt zu ändern. Typisch für ihn, das weiß er selbst.