12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

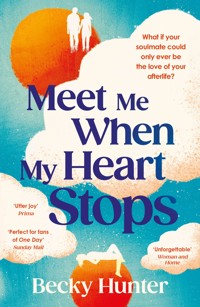

Ein einziger Moment verändert drei Leben – würdest du ihn ungeschehen machen? »Das Chaos eines Augenblicks« ist ein bittersüßer, tragischer und hoffnungsvoller Roman um eine tiefe Frauen-Freundschaft, Verlust und die Opfer, die man für die bringt, die man liebt Freundinnen fürs Leben – und darüber hinaus Scarlett und Evie sind mehr als beste Freundinnen: Ihre Freundschaft ist Evies Halt, als sie die Diagnose MS bekommt. Doch dann wird Scarlett mitten aus dem Leben gerissen, weil sie einem Fremden hilft. Evie kann sich eine Welt ohne ihre beste Freundin nicht einmal vorstellen. Es ist ausgerechnet Nate, dem sie eine Mitschuld an Scarletts Tod gibt, der sie immer wieder mit hinaus nimmt in diese Welt. Während Evies Leben sich auf eine Weise verändert, die sie sich nie hätte träumen lassen, ist ihr Herz zerrissen zwischen zartem Glück und dem Gefühl, ihre beste Freundin zu verraten. Sie ahnt nicht, dass Scarlett noch immer bei ihr ist … Die britische Autorin Becky Hunter feiert in ihrem bewegenden Roman die Kraft einer Frauenfreundschaft und die Macht der Liebe – auch zwischen Freundinnen. Der neue Lieblingsroman für Fans von David Nicholls und Jojo Moyes. »Dieser bewegende Roman […] erzählt ergreifend und immer voller Hoffnung davon, dass Trauer uns nicht nur brechen, sondern auch wieder heilen kann. Dieses Debüt sollte niemand verpassen!« Bestseller-Autorin Holly Miller"

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 430

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Becky Hunter

Das Chaos eines Augenblicks

Roman

Aus dem Englischen von Andrea Brandl

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Scarlett und Evie sind mehr als beste Freundinnen: Ihre Freundschaft ist Evies Halt, als sie die Diagnose MS bekommt. Doch dann wird Scarlett mitten aus dem Leben gerissen, weil sie einem Fremden hilft. Evie kann sich eine Welt ohne Scarlett nicht einmal vorstellen. Es ist ausgerechnet Nate, dem sie eine Mitschuld an Scarletts Tod gibt, der sie immer wieder mit hinausnimmt in diese Welt. Während Evies Leben sich auf eine Weise verändert, die sie sich nie hätte träumen lassen, ist ihr Herz zerrissen zwischen zartem Glück und dem Gefühl, ihre beste Freundin zu verraten. Sie ahnt nicht, dass Scarlett noch immer bei ihr ist …

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Dank

Prolog

Evie saß auf ihrem Handtuch am Strand, die langen Beine ausgestreckt, die Hände hinter sich im weißen Sand vergraben, ihre Haut geradezu peinlich blass im strahlenden Sonnenschein. Obwohl es noch zu früh für die Touristenmassen war, herrschte ringsum bereits rege Betriebsamkeit. Schirme wurden aufgespannt, Liegestühle in Reihen aufgestellt, Kinder planschten in den warmen, seichten Wellen, Pärchen schlenderten Hand in Hand leise plaudernd am Ufer entlang.

Und dann Scarlett, die gerade aus dem Wasser kam. Scarlett, das personifizierte Surfergirl mit den vom Salzwasser welligen Haaren und den blauen Augen, denen die Farbe des Meeres noch mehr Strahlkraft verlieh. Sie waren mit einer Gruppe Schulfreunde hergekommen, doch während die anderen nach einer wilden Partynacht noch in den Betten lagen, hatten sich Evie und Scarlett schon früh am Morgen aus dem Zimmer geschlichen.

»Was hockst du denn da herum?«, fragte Scarlett, als sie näher kam.

Evie legte den Kopf in den Nacken und sah sie durch ihre Sonnenbrille an.

»Wir sollten doch jeden Moment voll auskosten, schließlich sind wir bloß eine Woche hier«, fuhr Scarlett fort.

»Tue ich doch«, erwiderte Evie und breitete die Arme aus. »Genau das will ich jetzt gerade am liebsten tun.« An einem Strand auf Kreta zu sitzen, die Sonne zu genießen und das Ende der Schulzeit zu feiern. Gab es etwas Schöneres?

Scarlett stemmte die Hände in die Hüften und ließ fast abschätzig den Blick umherschweifen, ehe sie nickte, als hätte der Strand einen Test bestanden. »Das ist der perfekte Abschied«, sagte sie und lächelte zufrieden.

Abschied. Das stimmte wohl. Evie dachte daran, was Scarlett letzte Woche nach der Ausgabe der Abschlusszeugnisse gesagt hatte. Ab jetzt geht’s nur noch aufwärts. Und das stimmte, oder? Zwar würden sie auf verschiedene Unis gehen, aber beide in Manchester, wie sie es geplant hatten. Evie würde ihr Musikstudium aufnehmen, Scarlett Modedesign studieren. Der Beginn vom Rest unseres Lebens, hatte Scarlett mit einer Inbrunst erklärt, die keinen Widerspruch duldete. Trotzdem konnte Evie nicht abstreiten, dass sie mit gemischten Gefühlen in die Zukunft blickte. Was, wenn sie es nicht schafften und nicht so erfolgreich wären, wie Scarlett prophezeite? Doch Evie bemühte sich, ihre Ängste zu unterdrücken.

»Vor uns liegt ein tolles Leben, Eves.« Lachend riss Scarlett die Arme hoch. »Das tollste Leben überhaupt!« Sie wirbelte herum und ließ ihr blondes Haar fliegen, ohne sich darum zu scheren, dass alle sie anstarrten. Evie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.

Scarlett packte Evies Hand und zog sie hoch, und Evie ließ sich mitreißen, drehte sich lachend mit Scarlett im Kreis, wieder und wieder. Sie schloss die Augen und tat so, als wären sie ganz allein an diesem Strand, nur sie und Scarlett, sonst niemand. Und in diesem Moment beschloss sie, dass es nicht wichtig war. Es war nicht wichtig, wenn nicht alles nach Plan lief, wenn sich ihre Träume nicht erfüllten und sie sich neue suchen müssten. Solange sie einander hatten, war alles gut.

Kapitel 1

An dem Morgen, an dem ich sterben werde, habe ich es eilig. Gestern Abend war ich zu aufgewühlt, um einzuschlafen, weil mir nicht aus dem Kopf gehen wollte, was vorgefallen ist, deshalb habe ich heute Morgen prompt den Wecker überhört. Jetzt finde ich den blöden Schlüssel nicht, der lösliche Kaffee ist aus, und ich habe keine Zeit mehr, mir einen richtigen zu machen. Mit einem Blick auf die Uhr auf meinem Handy laufe ich in unsere winzige Küche und fluche, wenn auch ganz leise, um Evie nicht zu wecken. Wenn ich so weitermache, komme ich zu spät zu meinem Termin in der Nähe von Borough Market, und verschieben kommt nicht infrage. Der ganze verdammte Tag ist vollgestopft bis zu der Party heute Abend, bei der ich fit sein muss, weil Jason Investoren eingeladen hat, die Interesse an meiner Idee für ein neues Label haben.

Jason. Nein, ich werde jetzt nicht an ihn denken. Auf keinen Fall. Ich habe mir geschworen, nicht an ihn zu denken, zumindest nicht heute Vormittag. Außerdem geht es bei der Party nicht um ihn, die Leute kommen wegen mir. Wegen meiner Idee. Ich will recyclingfähige Materialien verwenden, was im Augenblickt total angesagt ist, und meine Entwürfe haben ihnen auch gefallen, ihre »Kühnheit«, wie es hieß. Das wäre so was von cool. Etwas ganz allein zu erschaffen. Das würde mich für die langen Arbeitszeiten bei lausiger Bezahlung entschädigen, dafür, wichtigen Leuten ständig Honig ums Maul schmieren zu müssen.

Ich unterbreche die Suche nach meinem Schlüssel in der Obstschale – so absurd es klingen mag, aber Evie hat sie tatsächlich mal dort gefunden – und atme tief durch. Eigentlich brauche ich sie nicht, Evie kann mir auch aufmachen, wenn ich heimkomme. Als ich mich umdrehe und das magnetische Whiteboard und den Stift vom Kühlschrank pflücke, quietschen meine Sohlen auf den Pseudo-Terrakottafliesen, die in Wahrheit aus Kunststoff bestehen und sich in den Ecken und an der Kante des Küchenschranks wellen. Evie hat die kleine Tafel vor ein paar Jahren gekauft, weil ich ständig die gelben Haftzettel verliere. Seit unserem Umzug nach London ist es zur Tradition geworden, einander Nachrichten zu schreiben. Anfangs hatte ich einen Job als Praktikantin, was gleichbedeutend mit endlos vielen Arbeitsstunden bei null Bezahlung war, während Evie häufig unterwegs sein musste, um bei einem der zahllosen Amateurorchester vorzuspielen. Folglich waren wir nur selten zur selben Zeit zu Hause, weswegen Evie die Idee mit den Nachrichten am Kühlschrank aufbrachte. Damit fühlten wir uns beide weniger einsam und hielten uns gegenseitig auf dem Laufenden.

Inzwischen verwendet sie das Board nicht mehr oft. Ich weiß, dass es sie an manchen Tagen überfordert, überhaupt etwas zu schreiben, an anderen hat sie einfach nichts zu sagen – an jenen, wenn sie sich nicht einmal überwinden kann, einen Fuß aus der Wohnung zu setzen. An guten Tagen wiederum hinterlässt sie mir ein paar Worte oder sogar eine kleine Skizze, was ich als Zeichen werte, dass es ihr gut geht. Aber meistens überlässt sie die Kommunikation gänzlich mir.

Am Kühlschrank sind immer noch die Fotos zu sehen, die wir bei unserem Einzug aufhängten: Evie und ich direkt nach dem Schulabschluss am Strand von Kreta, wie wir Arm in Arm dastehen und in die Kamera grinsen wie Idiotinnen. Ich mit einer Champagnerflasche, die Evie mir nach dem Uniabschluss geschenkt hat. Wir beide an meinem einundzwanzigsten Geburtstag inmitten von Leuten, zu denen wir längst den Kontakt verloren haben. Früher hing dort auch eine Aufnahme von Evie bei ihrem Abschluss mit ihrer Geige im Arm, doch das hat sie an einem ihrer schlechten Tage vor einem halben Jahr heruntergerissen. Beim Anblick der Fotos verkrampft sich mein Magen, weil ich wieder an gestern Abend denken muss. Mir ist bewusst, dass ich zu weit gegangen bin.

Ich verdränge den Gedanken und lege das Whiteboard auf die Arbeitsplatte, zwischen die Obstschale, in der ohnehin nie Früchte liegen, und den schmutzigen Geschirrstapel. Eigentlich hätte ich gestern Abend noch abwaschen sollen, aber nach unserem Streit bin ich einfach in mein Zimmer gestürmt, sodass mich das mit Krümeln übersäte Schneidbrett mit dem butterverschmierten Messer und die leeren Müslischalen vorwurfsvoll ansehen. Ich muss den Blick abwenden.

Lass den Abwasch ruhig stehen, schreibe ich auf das Board. Ich erledige es später. Ich halte inne. Vielleicht kriegt sie meine Nachricht in den falschen Hals und glaubt, ich schreibe es nur, weil ich denke, sie kriegt es nicht hin oder so. Vor allem nach gestern. Ich wische das Board ab und fange noch mal an. Heute wird es spät, warte also nicht auf mich. Großer Abend!!Ich gebe Bescheid, wie es läuft. Aber morgen Abend Curry und Wein, okay? Dabei belasse ich es. Es würde nichts bringen, das Ganze noch breitzutreten. Morgen Abend reden wir, und dann ist alles wieder in Ordnung. Es gibt nichts, was Evie und ich nicht hinkriegen würden.

Ich drücke den Deckel auf den Stift und gehe ins Wohnzimmer. Auf dem Übergang zwischen den Plastikfliesen zu dem alten beigefarbenen Teppichboden bohrt sich etwas in meine Fußsohle, und ich stoße einen lauten Fluch aus. Ich inspiziere meinen Fuß. Blut quillt durch meine schwarzen Strümpfe, und im Schein der Deckenbeleuchtung glitzert eine winzige Glasscherbe. Auf einem Bein hüpfe ich zum Sofa, ziehe den Splitter heraus und lege ihn auf den kleinen Couchtisch, als ein flüchtiges Bild von gestern Abend in meinem Gedächtnis aufflackert: ein Glas, das klirrend auf dem Küchenboden zerbirst, Wasser spritzt, Scherben fliegen. Evie und ich, fassungslos dastehend, bis Evie steifbeinig zur Spüle tritt, um Schaufel und Besen zu holen.

»Ich mache das schon«, sagte ich schnell.

»Schon gut«, stieß Evie mit zusammengebissenen Zähnen hervor.

»Aber ich –«

»Schon gut, habe ich gesagt, okay!«

Ich sehe zu Evies Tür. Eigentlich sollte ich nach ihr sehen, aber ich bin spät dran und weiß nicht, wie lange es dauern würde, wenn wir jetzt zu reden anfangen. Ich muss los. Ich will los – vor mir liegt ein so ereignisreicher Tag.

Ich stehe auf, schlüpfe in meine schwarzen Stiefel, ohne den stechenden Schmerz in meiner Fußsohle zu beachten, und hebe meine Handtasche auf, die neben der Haustür liegt. Mein gesamtes Studium habe ich auf diese Tasche gespart und liebe sie heiß und innig, mit ihrem wunderschönen Kroko-Print von einem Designer, der damals gerade angesagt war: das perfekte Gesprächsthema für Interviews in der Zukunft.

In diesem Moment höre ich das Klicken von Evies Tür und drehe mich um. Evie ist immer blass, aber heute wirkt sie noch bleicher, und unter ihren Augen liegen dunkle Ringe. Sie trägt eine Flanellschlafanzughose und dieses potthässliche Shirt von Will, das sie immer noch im Bett anhat, obwohl dieser blöde Drecksack sie verlassen hat. In ihrem Blick spiegelt sich ein Anflug von Misstrauen; schätzungsweise sieht sie dasselbe in meiner Miene – die Nachwirkungen unserer Auseinandersetzung gestern Abend.

Verlegen streift sie ihre Kopfhörer ab. Sie tut so, als höre sie keine Musik mehr – zumindest nicht die Musik, die ihr viel bedeutet. Deshalb trägt sie Kopfhörer, statt sie laut in ihrem Zimmer zu hören. Sie will es nicht zugeben, trotzdem weiß ich, dass sie es tut, und sie weiß, dass ich es weiß, aber keine von uns bringt es zur Sprache.

»Du gehst?« Der leise Vorwurf in ihrer Stimme beschwört ein ungutes Gefühl in mir herauf. Es geht zu sehr in die Richtung von dem, was sie gestern Abend gesagt hat.

Ich räuspere mich. »Ja. Ich habe dir eine Nachricht geschrieben.« Ich deute in Richtung Küche, doch Evie sieht mich weiter direkt an.

»Ich dachte, du musst heute erst später los. Wegen der Party.«

»Ja, das ist richtig.« Wieso klinge ich so förmlich? Du liebe Zeit, ich rede mit Evie. Das ist ja grauenhaft. Evie und ich streiten sonst nie. Sie ist die Konstante in meinem Leben, und das muss sie auch sein. Ich brauche das. Trotzdem fällt mir nichts ein, um es irgendwie besser zu machen. Nicht in der Kürze der Zeit, die mir bleibt.

Sie steht immer noch mit verschränkten Armen da und wartet auf eine Erwiderung. Es gibt einen kurzen Moment, in dem ich die Wahrheit sagen könnte – was ich heute Morgen vorhabe und warum. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Unser Streit ist noch zu frisch, und ich habe keine Zeit, um es ihr richtig zu erklären. Also lüge ich. »Ich muss früh zur Arbeit, um alles vorzubereiten.« Die Worte hinterlassen einen bitteren Geschmack auf meiner Zunge.

Sie nickt langsam, während ich sie von oben bis unten mustere, wie ich es seit ein, zwei Jahren tue, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ihr geht, was für einen Tag sie heute hat. Evie kneift die Augen zusammen, was mir verrät, dass sie meine Taktik durchschaut.

»Kommst du später auch zur Party?«, frage ich eilig.

»Vielleicht«, antwortet sie nach einer Sekunde. »Ich gebe dir Bescheid. Ist das okay?« Auch sie klingt ungewohnt steif. Bereut sie ebenfalls, was gestern vorgefallen ist? Wahrscheinlich. Sie kann es nicht ausstehen, wenn sie die Beherrschung verliert.

»Klar.« Ich glaube nicht, dass sie kommt. In letzter Zeit verlässt sie so gut wie nie das Haus. Andererseits ist der heutige Abend wichtig für mich, vielleicht überrascht sie mich ja. Oder auch nicht … nach allem, was gestern passiert ist. Wieder verkrampft sich mein Magen.

Ich höre, dass eine Nachricht auf meinem Handy eingeht, und krame es aus meiner Handtasche. Beim Anblick des Namens auf dem Display zieht sich mein Herz vor Schmerz und Freude gleichermaßen zusammen. Jason.

Komm vorbei, bevor du zur Arbeit gehst. Ich will dich sehen.

Das ist keine Frage, andererseits ist fragen auch nicht Jasons Stil. Die nächste Nachricht kommt:

Ich bin bis elf in der Wohnung in Soho.

Wie immer, wenn es um ihn geht, durchströmt mich ein unkontrollierbares Hitzegefühl, trotzdem packe ich mein Handy zurück in die Tasche und sage mir, dass ich nicht hingehen, sondern mich eisern an das halten werde, was ich mir vorgenommen habe.

Evie sieht mich immer noch an. Sie sagt nichts, trotzdem frage ich mich, ob sie weiß, von wem die Nachricht stammt. Wahrscheinlich. Wir konnten einander noch nie etwas verheimlichen, wollten es auch nicht. Evie ist der einzige Mensch auf der Welt, dem ich alles sagen kann, und ich weiß, dass es ihr genauso geht.

»Ich muss jetzt wirklich los«, sage ich wahrheitsgemäß.

In ihrem Blick flackert Wut auf, die das Grün ihrer Iriden noch heller leuchten lässt. Ich habe ihre Augen schon immer bewundert, ihre Ausdrucksstärke. Nur an ihnen lässt sich ihr Zorn ablesen, auch wenn sie sich noch so anstrengt, ihn zu verbergen.

»Dann sehe ich dich später, ja?« Ich bemühe mich um einen optimistischen Tonfall, als wäre alles in bester Ordnung, doch ihre ausdruckslose Miene und die Art, wie sie die Arme um sich schlingt, verraten mir ihre Verbitterung. Sie will nicht, dass ich gehe. Vielleicht will sie nicht, dass ich sie allein hier zurücklasse, oder findet, wir sollten uns erst aussprechen, alle Unstimmigkeiten bereinigen.

Doch sie nickt, was ich als Erlaubnis werte. Und ich muss tatsächlich schleunigst los. Der Tag ruft. Außerdem brauche ich Zeit, um zu überlegen, was ich sagen, wie ich das Ganze aus der Welt schaffen soll. Ich bemühe mich um ein kurzes Lächeln, dann trete ich auf den muffig riechenden Korridor im ersten Stock unseres Wohnblocks mit den scheinbar ständig flackernden Deckenlampen.

»Scar?« ruft sie mir hinterher. Ich öffne die Tür noch einmal, um sie anzusehen. »Ich …« Sie stößt den Atem aus. »Nichts.« Das Wort hallt in dem Raum zwischen uns wider. Auch sie weiß nicht, was sie sagen soll, oder? Weshalb auch? Am Ende hätte sie womöglich noch etwas gesagt, was sie bereut. Aber ich war diejenige, die sie gestern Abend provoziert hat, deshalb liegt es auch an mir, wieder alles geradezurücken. Es ist immer dasselbe Muster: Ich mache einen Fehler und bitte um Vergebung, und Evie verzeiht mir. Nur diesmal muss ich mir überlegen, wie genau ich es anstellen soll. Später, sage ich mir. Zuerst muss ich diesen Tag hinter mich bringen. Immerhin kann sich innerhalb eines Tages eine Menge ändern.

»Viel Glück heute, ja?«, sagt Evie. »Bestimmt machst du das toll. Das wird dein Melanie-Griffith-Moment in Die Waffen der Frauen.«

Diesmal ist mein Lächeln aufrichtig. Weil sie ganz bewusst die Anspannung zwischen uns auflöst und mir den sprichwörtlichen Olivenzweig reicht. »Oder Reese Witherspoon in Natürlich blond.«

Evie legt den Kopf schief, sodass ihr langes dunkles Haar auf eine Seite fällt. »Aber keiner hat je daran gezweifelt, dass du es hinkriegst, oder?«

»Noch habe ich es ja nicht hingekriegt«, brumme ich.

Evie lächelt ein wenig traurig. Ich weiß das Lächeln, die Traurigkeit darin, nicht recht einzuschätzen. Vielleicht denkt sie, dass ich im Vergleich zu ihr gerade drauf und dran bin, meinen Traum zu verwirklichen, wohingegen sie … »Doch. Selbst wenn das hier nicht klappt, was es bestimmt tut, hast du es trotzdem geschafft.«

Ungeduldig tippe ich mit dem Fuß auf, kann es kaum erwarten, endlich wegzukommen. »Eves, es tut mir total leid, aber ich muss wirklich …«

»Geh. Ich weiß ja.« Sie macht eine Geste, als wollte sie mich verscheuchen. »Ich komme schon klar«, erklärt sie fest, und in diesem Moment erscheint es mir wie ein Versprechen. Dass Evie und ich stärker sind als das; dass wir zusammenhalten werden, egal, was passiert, so wie wir es immer getan haben.

Aber ich bekomme keine Gelegenheit, diese Theorie zu überprüfen, nicht?

Kapitel 2

Die Hände tief gegen die kühle Aprilmorgenluft in den Manteltaschen vergraben, gehe ich die Borough High Street entlang. Die Sonne scheint, der Himmel ist klar und strahlend blau, und in der Luft liegt so etwas wie Verheißung … beinahe ironisch angesichts dessen, was gleich passieren wird.

Inzwischen habe ich den ersten Punkt auf meiner Tagesordnungsliste abgehakt und bin zeitlich wieder im Takt, trotzdem gehe ich zügig die Straße entlang, wobei sich das Stakkato meiner Stiefel mit der morgendlichen Geräuschkulisse Londons mischt. Eigentlich ist die Stoßzeit längst vorbei, trotzdem scheinen alle hier grundsätzlich in Eile zu sein. Das ist einer der Gründe, weshalb ich diese Stadt so liebe, ihre Unberechenbarkeit. Alles ist ständig in Bewegung, daher kann man nie sagen, wer oder was einen hinter der nächsten Straßenecke erwartet.

Ich betrete einen Coffeeshop und bestelle mir einen Black Americano, da ich das Haus heute Morgen ohne Kaffee verlassen musste. Meinen Kaffee schwarz zu trinken, habe ich mir vor Jahren angewöhnt, als ich meinen Abschluss gemacht habe. Ich darf wegen meiner Arbeit nicht zunehmen, und schwarzer Kaffee enthält keine Kalorien, dabei würde ich so gern eines dieser superleckeren Osterspecials mit viel Sahne und Zucker bestellen, die es im Angebot gibt, obwohl Ostern schon vorbei ist. Andererseits muss man mit seiner Kalorienzufuhr haushalten.

Ich lächle dem leicht genervt wirkenden Barista hinter dem Tresen zu, einem jungen Kerl von vielleicht Anfang zwanzig, ziehe mein Handy heraus und scrolle reflexartig meine WhatsApp-Nachrichten durch. Jemand rempelt mich an, und ich ziehe eine Grimasse, ohne mir die Mühe zu machen, aufzusehen. Nach der jahrelangen Fahrerei mit der U-Bahn, wo Schubsen und Stoßen an der Tagesordnung sind, bin ich offenbar immun dagegen.

Meine Finger schweben über der Nachricht an Jason. Ich weiß, ich habe mir geschworen, nicht an ihn zu denken, aber er wird auf der Party heute Abend sein, deshalb kann ich ihn nicht einfach ignorieren. Na ja, theoretisch könnte ich das natürlich. Ich könnte nicht zu ihm in das Apartment gehen, ich könnte so tun, als hätte ich die Nachricht nie gelesen, und wenn wir uns heute Abend sehen, wird er sich zweifellos hochprofessionell geben. Niemand wird die Blicke bemerken, die er mir über die Menge hinweg zuwirft, ebenso wenig wie mein Lächeln in seine Richtung, weil ich immer schamlos flirte und alle so anlächle.

Verdammt, ich will ihn aber sehen. Ich will zu ihm gehen. Ich sollte es nicht tun, ernsthaft. Aber ich tue es trotzdem.

»Black Americano!« Der Tonfall des Barista verrät, dass er meine Bestellung nicht das erste Mal aufruft. Eilig stecke ich mein Handy ein – ohne Jason zu antworten –, nehme den Pappbecher entgegen, wobei ich mich über mich selbst ärgere, weil ich den wiederverwendbaren Becher zu Hause vergessen habe, den Evie mir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt hat. Direkt nach unserem Umzug nach London haben wir die Weihnachtstradition eingeführt, Socken am Kamin aufzuhängen, wobei die Geschenke anfangs hauptsächlich aus Krempel aus dem Secondhandladen bestanden, allerdings haben wir uns in den letzten Jahren zu Sinnvollerem hochgearbeitet, darunter auch dem Mitnahmebecher. Er sieht total albern aus, leuchtend rosa mit silberfarbenem »Bring on the Sparkle«-Glitzeraufdruck, wofür ich regelmäßig entsetzte Blicke kassiere, wenn ich ihn über den Tresen reiche. Ich gebe es zu, dass auch ich beim Auspacken erst einmal schockiert war. Evie brach in schallendes Gelächter aus, als sie mein Gesicht sah, und meinte, der Becher solle mich daran erinnern, mich selbst nicht so ernst zu nehmen, weil sonst alles, was ich aussuche, immer supertrendy und angesagt sein müsse. Normalerweise würde ich mich nicht einmal tot mit diesem Ding in der Hand erwischen lassen wollen, und anfangs habe ich ihn auch nur aus Respekt vor meiner Freundschaft mit Evie benutzt, doch inzwischen ist er mir ehrlich ans Herz gewachsen. Ich liebe das Teil, und wann immer ich es aus dem Schrank nehme, muss ich grinsen, was Evies Absicht gewesen sein dürfte.

Evie. Vielleicht sollte ich sie anrufen oder ihr eine Nachricht schreiben. Auch wenn sie mir die Hand gereicht hat, fühlt es sich seltsam an, dass die Situation zwischen uns ungeklärt ist. Aber ich entscheide mich dagegen. Weil ich – idiotischerweise, wie sich herausstellen wird – davon ausgehe, dass ich es später noch tun kann. Aus demselben Grund gehe ich auch nicht ran, als der Name meiner Mutter auf dem Display aufleuchtet. Ich weiß, weshalb sie anruft: Mein dreißigster Geburtstag steht bald an, und sie will eine Riesensause machen. Wofür ich sie wirklich liebe, aber gerade fehlt mir die Zeit, um das alles zu besprechen.

Der Druck ist so hoch: eine Party zu schmeißen, um den Ausklang der Zwanziger zu feiern, dabei will ich das gar nicht, weil ich mit Ende zwanzig eigentlich längst alles auf der Reihe haben wollte. Na gut, beruflich läuft es gut, und ich liebe London, aber so vieles andere ist noch ungeklärt. Hauptsächlich mein Beziehungsstatus. Mir ist klar, dass es schwachsinnig ist, sich daran aufzuhängen. Evie hat auch keine Beziehung, was mich ein Stück weit beruhigt, allerdings sind die meisten unserer ehemaligen Klassenkameraden längst unter der Haube. In London sei das alles anders, beruhigen meine Single-Kolleginnen und ich uns immer gegenseitig, hier habe man keine Zeit für Dating-Apps. Manchmal hilft mir das. Die meiste Zeit frage ich mich jedoch, was zum Teufel ich hier treibe und wieso ich immer noch nicht den Richtigen gefunden habe. Denn seien wir mal ehrlich – Jason zählt nicht.

Ich trete aus dem Coffeeshop auf die Straße, nippe an meinem Kaffee und verziehe das Gesicht, weil er so bitter ist. Vor mir leuchten die Ziffern der Fußgängerampel. Noch drei Sekunden, bis sie auf Grün springt. Es ist eine dieser besonders belebten Kreuzungen, bei denen man zuerst den einen Teil der Fahrbahnen überquert und dann eine halbe Ewigkeit auf dem Mittelstreifen warten muss, bis auch die andere Seite frei wird. Es sei denn, man gehört zu denen, die das Timing voll draufhaben und weiterrennen, bevor sich die wartenden Autos in Bewegung setzen.

Normalerweise gehöre ich auch zu denen, damit ich keine kostbaren Sekunden meines Lebens mit Warten vergeuden muss. Keine Ahnung, was mich an diesem Tag dazu veranlasst, kurz innezuhalten, genau diese entscheidende Sekunde, sodass ich auf meiner Straßenseite stehen bleiben und folglich gleich zwei Ampelphasen abwarten muss.

Hektisch trete ich von einem Fuß auf den anderen, während die Autos viel zu schnell vorbeibrettern, genauso wie die Radfahrer, die die grüne Radspur entlangflitzen. Ich sehe zu, wie ein Typ auf einem leuchtend roten Fahrrad um die Ecke geschossen kommt. Er ist nicht zu übersehen. Im Gegensatz zu den anderen Kamikaze-Radlern trägt er keine Trainingskluft, sondern Jeans und Pulli und keinen Helm, sodass sein wirrer dunkler Haarschopf im Fahrtwind weht.

Den Lenker hält er nur mit einer Hand fest, in der anderen hat er das Handy, das er sich ans Ohr presst. Er lacht, vermutlich über irgendetwas, das die Person am anderen Ende der Leitung gesagt hat, während er geradewegs auf die Ampel zusteuert, an der ich stehe. Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich ihn beobachte, als er an mir vorbeirauscht, praktisch genau in dem Sekundenbruchteil, als die Ampel von Gelb auf Rot springt.

Ich sehe alles. Ich sehe, wie der Mann zu spät über die Ampel schießt. Höre, wie eines der entgegenkommenden Autos – das ebenfalls in letzter Sekunde über die Ampel fährt – laut hupt. Wie der Radfahrer vor Schreck zusammenzuckt, ins Schlingern gerät, immer noch einhändig, dann sofort in die andere Richtung ausweichen muss, herunter von der Fahrradspur, als ein weiterer Wagen direkt auf ihn zukommt.

Die Fußgängerampel schaltet auf Grün und piepst. Eigentlich sollte ich losgehen, aber ich stehe immer noch da und sehe nach links, dem Radfahrer hinterher. Ich sehe zu, wie er mit dem Kopf voran vom Rad stürzt, und halte den Atem an, weil er nicht wieder aufsteht. Autos hupen, aber niemand hält an. Auch von den Fußgängern macht keiner einen Mucks – ein klassischer Fall von Bystander-Effekt. Normalerweise würde ich mich genauso verhalten und es anderen überlassen, dem Opfer zu Hilfe zu eilen. Auch das kann typisch für London sein: Da es so viele Leute gibt, die helfen können, braucht man selbst nicht die Initiative zu ergreifen.

Doch diesmal stehe ich nicht bloß da. Kaffee spritzt durch das Loch im Deckel meines Pappbechers und verbrüht mir fast die Haut, als ich ihn fallen lasse. Die schwarze Flüssigkeit rinnt über den Asphalt.

Ich trete vom Bürgersteig auf den Radweg. Rückblickend betrachtet kann ich mich nur fragen, wieso ich das getan habe. Vielleicht lag es an dem Streit mit Evie, der mich im Geiste noch beschäftigte, der Gedanke, dass ich, wenn ich schon unterwegs war und ein Leben führte, das Evie verwehrt blieb, wenigstens etwas Sinnvolles tun konnte. Vielleicht dachte ich auch an Jasons Nachricht; daran, dass ich mich meinem Handeln stellen musste und mich deshalb verpflichtet fühlte, eine Art Gegengewicht zu schaffen, quasi um das Schlechte durch eine gute Tat auszugleichen. Wie auch immer, jedenfalls handle ich in diesem Moment absolut spontan, ohne einen Gedanken an das Warum und Weshalb.

Das Fahrrad des Mannes liegt halb auf der Straße, deshalb müssen die Autos darum herum navigieren, während er auf dem grünen Fahrradstreifen liegt. Ich gehe neben ihm in die Hocke und höre sein Stöhnen. Erleichterung durchströmt mich. Wenn er stöhnt, kann er wohl kaum tot sein.

Er sieht mich an, wobei mir auffällt, dass er wunderschöne Augen hat, warm und tiefbraun wie sämiger Mokka. »Sind Sie okay?«, frage ich, als ein Wagen hupend vorbeirauscht, als verschwände dadurch das Rad wie durch ein Wunder von der Fahrspur. Er nickt. Ich strecke ihm die Hand hin, die er ergreift und sich mit einem Stöhnen hochzieht. Wieder ertönt hinter mir ein Hupen. Sehen die Leute denn nicht, dass hier ein Unfall passiert ist?

Weitere Radfahrer preschen vorbei, vermutlich ist die Ampel umgesprungen. Schnell ziehe ich den Mann zur Seite, woraufhin er mich mit gerunzelter Stirn ansieht. Soll ich überprüfen, ob er eine Gehirnerschütterung hat? Wie geht das noch mal? Nach dem Wochentag fragen? Nach dem Namen des Premierministers?

Verdutzt sieht er sich um, als frage er sich, wie er hierhergekommen sein mag. Mein Blick fällt auf sein kaputtes Handy, das mehrere Meter über den Asphalt geschlittert ist. Ich vergewissere mich, dass kein Radfahrer kommt, renne hin, schnappe es und gebe es ihm zurück.

»Danke«, sagt er. »Und danke auch für …« Er macht eine Geste auf sich selbst, auf sein wenige Meter neben uns liegendes Fahrrad.

»Sie sollten nicht beim Radfahren telefonieren«, erkläre ich mit einer Mischung aus Strenge und Verachtung und unterdrücke ein Stöhnen, als ich meinen Tonfall registriere. Wieder rauscht ein Auto an uns vorbei, ich spüre den starken Luftzug im Rücken.

Die Brauen des Mannes schnellen hoch, trotzdem scheint er nicht gekränkt zu sein. »Allerdings.« Dann erscheint ein Grinsen auf seinem Gesicht, bei dessen Anblick ich mich sofort entspanne. Ansteckend ist das Wort, das mir dazu einfällt. Er macht eine Geste an sich hinunter. An der Schläfe hat er eine Schürfwunde, und auch seine Hände haben offensichtlich etwas abbekommen. »Wie man sieht.«

Ich lächle entschuldigend, dann, weil die Ampel gerade wieder rot und die Fahrbahn frei ist, trete ich hinaus, um sein Rad aufzuheben, da er selbst keine Anstalten macht. Ich packe es mit beiden Händen am Lenker und schiebe es ihm hin. »Entschuldigung, eigentlich wollte ich ja sagen …«

Und dann geht alles ganz schnell. Mitten im Satz werden mir die Worte aus dem Mund gerissen. Ich registriere kaum noch die Veränderung auf seiner Miene, sehe kaum, wie er sich nach vorn wirft, über den Radweg hinweg, als wolle er mich packen. Er sieht nicht mich an. Das ist der Gedanke, den ich in jener Millisekunde, die mir noch bleibt, im Sinn habe. Nicht ich habe diesen entsetzten, panischen Ausdruck auf seinem Gesicht verursacht, sondern etwas hinter mir, hinter meiner Schulter.

Mir bleibt keine Zeit mehr, mich umzudrehen und nachzusehen. Ich höre die Bremsen nicht, das Hupen, die Schreie. Zumindest nicht sofort. Erst als ich falle und den Schmerz bereits wahrnehme, heiß, scharf, allumfassend. Er zuckt durch meinen gesamten Oberkörper, als ich durch die Luft fliege, weg von dem Wagen, der mich erfasst hat, und zurück auf die Fahrbahn.

Dann in meinem Kopf. Etwas zerbricht, ein unbeschreiblicher Schmerz schießt durch meine Schädelbasis bis hinunter in meine Wirbelsäule mit einer Brutalität, die meinen ganzen Körper widerhallen lässt.

Aber es dauert nur ganz kurz, ist so schnell vorbei, dass ich es gar nicht mehr merke.

Mir ist nicht bewusst, was passiert ist, weil ich in der Sekunde, als ich auf den Asphalt knalle, tot bin.

Kapitel 3

Evie überlegte, ob sie wieder ins Bett gehen sollte, nachdem Scarlett die Wohnung verlassen hatte. Sie hatte vergangene Nacht nicht gut geschlafen. Ihre lautstarke Auseinandersetzung hatte sie enorm viel Kraft gekostet, vor allem nach diesen letzten schwierigen Wochen, doch obwohl ihre Knochen vor Erschöpfung schmerzten und ihr Kopf wie in Watte gehüllt war, schien sich ihr Körper der Müdigkeit nicht ergeben zu wollen, stattdessen hatte sie pausenlos im Ohr, was Scarlett ihr entgegengeschleudert hatte. Wut stieg in ihr auf, die sie jedoch sofort dorthin zurückdrängte, wo sie hingehörte. Scarlett die Schuld zu geben, war nicht fair. Schließlich konnte sie nichts dafür.

Wieder fiel ihr Blick auf das Bett. Doch sie wusste, wenn sie dem Impuls jetzt nachgäbe, würde sie den restlichen Tag liegen bleiben und bekäme nichts mehr auf die Reihe. Normalerweise waren die Vormittage die beste Zeit des Tages, und sie lernte allmählich, sie für sich zu nutzen. Also machte sie stattdessen das Bett.

Dann zog sie sich an, Leggins, ein langärmeliges Shirt und die wollene Strickjacke, die Scarlett so hasste, weil sie potthässlich war, vor allem jetzt mit diesem Loch an dem einen Ärmelbündchen. Andererseits bestand kein Grund, sich in Schale zu werfen, oder? Sie hatte bereits beschlossen, heute das Haus nicht zu verlassen. Dabei fühlte sie sich gar nicht so übel; zumindest besser als gestern, und schon der gestrige Tag war besser gewesen als der davor. Vorsichtig bewegte sie die Zehen, krümmte die Finger, rollte die Schultern und stellte erleichtert fest, dass ihr Körper ihr heute ein klein wenig mehr zu gehören schien.

Schlurfend verließ sie ihr Zimmer. Bald musste sie wieder zur Arbeit zurückkehren. Sie würde ihrem Chef schreiben, dass sie von zu Hause aus arbeiten würde. Was er bestimmt ganz, ganz toll fände. Denn in seinen Augen war das schlicht unmöglich. Wie sollten Assistenten die Finessen der Werbeindustrie erlernen, wenn sie den ganzen Tag zu Hause hockten? Aber Evies berufliche Fortschritte kümmerten ihn ohnehin nicht, vielmehr ging es einzig und allein um die Frage: Wie sollte sie so all die Privatangelegenheiten für ihn erledigen, zum Beispiel Geschenke für diverse Familienmitglieder besorgen, einen Tisch für ihn und seine Frau zum Abendessen reservieren und solche Dinge? Erst kürzlich hatte er seinen bevorstehenden Hochzeitstag erwähnt, und Evie wusste, dass die Vorbereitungen größtenteils an ihr hängen bleiben würden. Lediglich auf Druck der Personalabteilung hatte er ihr erlaubt, bisweilen von zu Hause zu arbeiten, und auch diese Unterstützung würde nicht ewig anhalten.

Als sie in die Küche kam, fiel ihr Blick auf Scarletts Nachricht am Whiteboard.

Großer Abend!!!

Evie starrte auf die Wörter und dachte daran, wie Scarlett sie eingeladen hatte. An ihre eigene Antwort. Vielleicht. Eine glatte Lüge, das wussten sie beide nur zu gut. Aber vielleicht sollte sie ja tatsächlich hingehen. Auch wenn Scarlett es nicht zeigte, wusste Evie, dass sie nervös war. Welche Auswirkungen hätte es, wenn Evie nicht hinginge? Denn ihr war sehr wohl bewusst, dass sie sich egoistisch benahm, oder? Sich zu weigern, hinzugehen, weil sie es nicht wollte, weil sie sich unwohl fühlen würde, statt es zu tun, weil ihre beste Freundin sie brauchte. Dabei hatte Scarlett nicht einmal explizit gesagt, dass sie Evie an ihrer Seite brauchte. Vielleicht wollte sie sie noch nicht einmal dabeihaben, weil Evie bloß eine Last für sie wäre, jemand, um den sie sich kümmern müsste. Das war das eigentliche Problem, richtig? Evie brauchte Scarlett mehr als umgekehrt.

Als sie Wasser in den Teekessel füllte, entdeckte sie ihn: Scarletts Hausschlüssel. Er lag hinter einem der Wasserhähne, kaum sichtbar, weil er fast dieselbe Farbe hatte wie das Spülbecken. Wie kam der denn dorthin? Wahrscheinlich hatte sie mit dem Abwasch von gestern anfangen wollen oder so. Evie sollte ihr ein Armband mit einem Haken besorgen, damit sie ihn nicht ständig verlor.

Seufzend zog sie ihr Handy heraus und schickte Scarlett eine Nachricht. Natürlich ging Scarlett davon aus, dass Evie sie nach der Party hereinlassen würde, aber wer konnte schon sagen, wann sie heimkäme? Wenn der Abend gut lief, würden sie bestimmt zur Feier des Tages noch auf den Erfolg anstoßen, und Evie schliefe längst.

Minuten vergingen. Scarlett antwortete nicht. Vielleicht war sie wegen gestern Abend immer noch sauer. Mit einem genervten Schnauben griff Evie wieder nach dem Handy. Sie waren doch erwachsen, und Scarlett war ihre beste Freundin, deshalb wäre es idiotisch, herumzusitzen und auf eine Antwort zu warten. Sie wählte Scarletts Nummer und lehnte sich gegen die Arbeitsplatte.

»Hallo?«

Evie zuckte zusammen, als sich eine männliche Stimme meldete, leise, aber abgehackt. Panisch. »Hallo?«, fragte sie vorsichtig. »Ich wollte eigentlich Scarlett sprechen.«

»Scarlett?« Wieder hörte Evie diesen abgehackten Laut, wie ein scharfer Atemzug, ehe er den Namen aussprach. Das Rauschen von Verkehrslärm und Wind im Hintergrund machte es noch schwerer, ihn zu verstehen. »Ja. Klar. Verdammt, tut mir leid. Scarlett. Sie ist … Entschuldigung, aber wer sind Sie genau?«

Evies Finger schlossen sich fester um das Telefon. »Ich bin ihre Freundin. Evie. Wir wohnen zusammen.« Sie wusste nicht genau, wieso sie sich zu dieser Erklärung bemüßigt gefühlt hatte. Wahrscheinlich als Beweis, dass sie Scarlett nahestand. »Aber wer sind Sie? Und wieso gehen Sie an Scarletts Handy?«

»Ich bin –«, begann er, als jemand ihn unterbrach.

»Sir? Fahren Sie mit ihr?«

Zögern. Dann: »Ja. Ja, ich bin –«

»Hallo?«, sagte Evie noch einmal, lauter und eindringlicher. »Könnte ich bitte Scarlett sprechen?«

Sirenen. Im Hintergrund hörte sie Sirenen heulen.

»Es tut mir wirklich leid, Evie, aber Scarlett, sie …« Evie hörte den Mann schlucken und spürte, wie ihr eigener Mund schlagartig trocken wurde. »Sie hatte einen Unfall.«

Evie erstarrte. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie von einem Fuß auf den anderen getreten war, ungeduldig die Finger bewegt hatte. Ein heißes, schmerzhaftes Prickeln schoss ihr Rückgrat entlang, ein deutliches Warnsignal ihres Körpers.

»Was meinen Sie damit? Einen Unfall?« Ihre Stimme klang fremd in ihren Ohren.

»Sie ist … O Gott. Sie schieben sie gerade in den Krankenwagen. Ich fahre mit ihr, okay? Sie bringen sie ins Guy’s Hospital. In der Nähe der London Bridge.«

»Der London Bridge?«, wiederholte Evie automatisch. Ihr Gehirn arbeitete wie in Zeitlupe, schien sich zu weigern, die Informationen zu verarbeiten, deshalb klammerte sie sich an dieses einzelne, unwichtige Detail, das Einzige, worauf sie sich konzentrieren konnte. »Aber Scarlett arbeitet doch in Soho.« Und sie hatte am Morgen gesagt, sie fahre zur Arbeit, oder? Deshalb ergab es keinen Sinn, dass sie jetzt in der Nähe der London Bridge sein sollte. Wohnte Jason dort? Sie glaubte nicht.

»Ich bin –«

Zu spät ging ihr auf, dass das jetzt keine Rolle spielte. Sondern dass hier etwas Schlimmes passierte. »Was für einen Unfall?«, fragte sie scharf. »Was ist mit Scarlett? Kann ich sie sprechen?«

»Sie ist …« Ein erstickter Laut drang durch die Leitung, bei dessen Klang sich Evies Herz zusammenzog. Ein leises Wimmern kam über ihre Lippen. »Ich muss jetzt auflegen. Ich … Sie sollten ins Krankenhaus kommen, Evie. Es tut mir so leid. O Gott, es tut mir so leid. Ich … ich muss los.«

Er legte auf. Er legte tatsächlich auf. Evie stand da, das Telefon immer noch ans Ohr gepresst.

Scarlett. In einem Krankenwagen

Scarlett, die nicht mit ihr reden konnte.

Was für ein Unfall sollte das sein, dass sie nicht sprechen konnte? Nein. Darüber würde sie jetzt nicht nachdenken. Noch wusste sie nichts Genaues. Ihr Herz begann zu rasen. Sie durfte nicht ausflippen, sie musste in dieses Krankenhaus, musste einen kühlen Kopf bewahren. Für Scarlett. Für sie musste sie vernünftig und rational bleiben.

Sie rannte in ihr Zimmer, schlüpfte in das erste Paar Schuhe, das sie finden konnte, fluchte, als sich ihr Arm im Ärmel ihrer Jacke verhedderte. Während sie Schlüssel und Handtasche zusammensammelte, rief sie Scarletts Mutter an.

»Hallo, Evie, Süße. Ich habe gerade zu Graham gesagt, dass wir dich unbedingt anrufen sollten. Du weißt schon, wegen der Party zu Scarletts Geburtstag –«

»Mel.« Evie bemühte sich um einen ruhigen Tonfall, doch ihre Stimme war viel zu hoch und schrill. »Scarlett hatte einen Unfall. Sie wird gerade mit dem Krankenwagen ins Guy’s Hospital in der Nähe der London Bridge gebracht.« Zu schnell. Sie redete viel zu schnell.

Ruhig, beschwor sie sich. Doch ihr Körper gehorchte nicht.

»Was?«, rief Mel barsch. »Was für einen –«

»Ich weiß es nicht«, erwiderte Evie ebenso ungehalten. Panik stieg in ihr auf. »Entschuldige. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade einen Anruf bekommen und …«

»Schon gut. Graham!« Evie hörte, wie Mels Stimme brach. Sie sah sie vor sich, in ihrem kleinen Cottage, in dem sie schon immer gewohnt hatten. »Wir nehmen sofort den Zug und treffen uns dort. Solltest du etwas in Erfahrung bringen, bevor …«

»Gebe ich Bescheid.« Evie hasste das Zittern in ihrer Stimme. Was genau sollte sie ihnen denn erzählen?

»Sie wird schon wieder«, sagte Mel entschieden. »Wir reden hier von Scarlett. Sie schafft das schon.«

»Ja. Ja. Ja, sie schafft das.« Weil man so etwas sagte, oder? Selbst wenn die Panik einen im Würgegriff hielt und die Nervenenden mit kurzen, stromschlagartigen Impulsen traktierte, wenn sich einem die Kehle zuschnürte, sodass man kaum einen Ton herausbrachte. Genau das beteuerte man, um sich gegenseitig Mut zuzusprechen.

Sie legte auf und tippte die Nummer von Uber ein, fluchte neuerlich, als ihre Finger zu heftig zitterten, ehe sie es aufgab. Mit der U-Bahn ging es ohnehin schneller. Und zum ersten Mal seit über einem Jahr dachte sie nicht darüber nach, was alles schiefgehen könnte, wenn sie das Haus verließ. Weil jetzt nur eines wichtig war: Scarlett. Ihre beste Freundin, die im Krankenhaus war. Ihre beste Freundin, die sie brauchte.

Kapitel 4

Die ganze Fahrt über hält er meine Hand. Dieser Mann, dieser Fremde, umklammert meine Finger, als hielte er mich dadurch im Leben. Vielleicht tut er das ja. Vielleicht bin ich deshalb noch da, schwebe über allem. Kurz frage ich mich, ob meine Hand noch warm ist. Ich kann sie sehen, schlaff zwischen seinen Fingern, spüren aber nicht. Ich versuche zu reagieren, sie zu bewegen, den Druck seiner Hand zu erwidern, doch es geschieht nichts. Meine Augen sind geschlossen, während die Sanitäter mich wiederzubeleben versuchen. Mein Körper wirkt schlaff, zerbrechlich. Das ist er wohl auch. Oder war es. Zerbrechlich genug, um einfach so ausgeknipst zu werden, von jetzt auf gleich.

Die Rettungssanitäter sind immer noch mit der Reanimation beschäftigt, streifen mir eine Sauerstoffmaske über. Wissen sie, dass ich schon tot bin? Aber vielleicht bin ich es ja gar nicht, sondern das, was ich hier gerade wahrnehme – dass ich auf mich selbst herunterblicke –, geschieht nur, weil ich das Bewusstsein verloren habe. Wie bei einem dieser Nahtoderlebnisse. So etwas gibt es doch, oder? Es würde erklären, weshalb ich kein helles Licht sehe, auf das ich mich zubewege, keinen Tunnel. Kein Anzeichen von meiner Großmutter, die seit Jahren tot ist, oder von sonst jemandem, der mich abholen kommt. Ich habe mir nie groß Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn man stirbt, das kommt mir jetzt dumm vor.

Mit eigentümlicher Ruhe verfolge ich das Geschehen, während das Heulen der Sirenen und die Stimmen der Rettungssanitäter über mich hinwegspülen, als seien sie völlig unwichtig. »Wie heißt sie?«, fragt der kleinere der beiden Sanitäter den Fremden.

»Ich …« Er hält inne und schluckt. Sein Adamsapfel hüpft. »Scarlett. Sie heißt Scarlett.« Das weiß er, weil er mit Evie gesprochen hat. Ich habe ihre Stimme vorhin am anderen Ende der Leitung gehört, als er rangegangen ist. Nachdem er mein Handy aus meiner Handtasche genommen hatte. Wo ist meine Handtasche überhaupt? Im Krankenwagen sehe ich sie nirgends, deshalb muss sie wohl noch am Unfallort liegen, wahrscheinlich mitten auf der Straße. Die Tasche, für die ich so lange gearbeitet habe, kann ich vergessen. Bestimmt hat irgendein unbeteiligter Passant sie mitgenommen und denkt, heute sei sein Glückstag.

Jetzt spüre ich etwas. Erst nach einem kurzen Moment kann ich es als Übelkeit einordnen. Seltsam. Wie kann mir ohne Körper übel sein? Aber es ist so. Ich will nicht hier sein, will nicht auf mich hinunterblicken und zusehen müssen, wie sie darum kämpfen, mich zurückzuholen. Ich will nicht das ganze Blut sehen müssen, das mir immer noch aus der Kopfwunde sickert und mein Haar verklebt. Ich will nicht an Evie denken, die zu mir ins Krankenhaus rast, obwohl es kein zu mir mehr gibt. Trotzdem bleibe ich hier, weiter mit meinem Körper verbunden, weil ich offenbar keine Wahl habe.

»Es tut mir leid«, sagt der Mann jetzt über die Stimmen der Sanitäter hinweg, die wieder und wieder meinen Namen sagen und mich beschwören, bei ihnen zu bleiben. Das Gesicht des Fremden ist bleich, beinahe so bleich wie mein eigenes, das Haar fällt ihm ins Gesicht. »Es tut mir leid.« Wieder und wieder. Er hält meine Hand so fest umklammert, dass es ihm bestimmt wehtut. Bei dem Anblick regt sich etwas in mir, wenn auch kaum merklich, wie ein fernes Echo. Meine Empfindungen sind da, aber nur gedämpft. Als bestünde eine Distanz zwischen ihnen und mir, um mich zu schützen.

Der Krankenwagen hält vor der Klinik, dann bricht die Hölle los. Sanitäter, die mich auf der Rolltrage herausziehen. Ärzte, die uns entgegeneilen. Meine Hand, die dem Fremden entrissen wird. Er hastet den Ärzten hinterher, wobei er prompt über die eigenen Füße stolpert, während sie ihn mit knappen, sachlichen Fragen bombardieren, solange sie die Trage Richtung Eingang rollen. Wieso tun die das? Glauben sie wirklich, sie kriegen mich wieder hin? Ginge das überhaupt? Meinen Körper wieder hinzukriegen, sodass ich ihn zurückbekomme? Vielleicht bin ich ja deswegen noch hier, also, meine Essenz – weil ich noch eine Chance habe. Eigentlich sollte mich dieser Gedanke mit Hoffnung erfüllen. Oder auch mit Angst. Das ist mir bewusst. Trotzdem stellen sich die Gefühle nicht ein, immer noch ist alles wie auf stumm gestellt. Dabei bin ich doch diejenige, bei der jeder Impuls sonst starke, unmittelbare Gefühlsregungen auslöst, im Gegensatz zu Evie, der Ruhigen, Vernünftigen von uns.

Die Ärzte rollen mich durch eine Doppeltür. Meine Arme hängen links und rechts schlaff herunter. Währenddessen weisen sie den Mann an, draußen zu warten. Blinzelnd sieht er sich im kalten Neonlicht um, unter dessen Schein die Schramme auf seiner Wange plötzlich viel heftiger aussieht. Ringsum sitzen Leute im Wartebereich. Einige mustern ihn, als fragten sie sich, was er hier zu suchen habe. Wie befohlen bleibt er zurück und steht da, als warte er auf weitere Anweisungen. Ich bleibe ebenfalls, verharre auf dieser Seite der Doppeltür. Offenbar darf niemand außer den Ärzten den Bereich dahinter betreten, seltsamerweise auch ich nicht – mein reales Ich, meine ich, nicht meinen Körper. Und ehrlich gesagt will ich auch gar nicht zusehen müssen, wie sie die Herzdruckmassage fortsetzen und mich von dort zurückzuholen versuchen, wo ich jetzt bin.

Eine Sekunde, bevor sich die Drehtür in Bewegung setzt, weiß ich es. Es ist, als könnte ich ihre Energie wahrnehmen. Dann kommt sie hereingelaufen, mit wehendem dunklem Haar und in ihrem verkehrt zugeknöpften Mantel, unter dem diese potthässliche Strickjacke mit den vielen Löchern hervorblitzt. Wieso zieht sie das Ding immer noch an? Es lässt sie schäbig und altbacken wirken, obwohl sie das gar nicht ist. Ihre grünen Augen sind weit aufgerissen, ihr Atem geht schwer. Zu schwer. Vor dem Wartebereich bleibt sie abrupt stehen und sieht sich hektisch um, als suche sie nach jemandem. Nach mir. Wieder spüre ich das Echo einer Gefühlsregung, wie ein Phantomschmerz.

Sie geht mit steifen, ungelenken Bewegungen weiter. Ich habe mich so daran gewöhnt, dass mir der Anblick jetzt seltsam vorkommt. Vielleicht tritt es in einem Krankenhaus deutlicher zutage, wo die Leute davon ausgehen, dass man krank oder verletzt ist.

Sie tritt an den Empfang. »Ich suche meine Freundin.« Ich sehe ihr an, dass sie sich bemüht, entschlossen zu klingen, doch ihre Stimme ist zittrig und dünn.

Die Frau hinter dem Empfangstresen blinzelt mehrmals, als hätte sie Mühe, Evie klar zu erkennen.

»Meine Freundin«, wiederholt Evie. »Scarlett Henderson. Sie müsste inzwischen hier eingeliefert worden sein. Es gab einen Unfall, und sie …« Evies Stimme droht zu brechen. Sie holt tief Luft. »Wo ist sie gerade? Bitte?« Das letzte Wort klingt wie ein Wimmern. In diesem Moment ist mir geradezu schmerzlich bewusst, dass ich keinen Körper mehr besitze. Weil ich ihr nicht beruhigend die Hand auf die Schulter legen kann.

»Ich versuche, einen der Ärzte zu erwischen«, erwidert die Frau mit sanfter Ruhe. Bestimmt ist sie den Umgang mit panischen Menschen gewöhnt. »Bitte nehmen Sie doch in der Zwischenzeit Platz.«

Ich kann die Worte sehen, die Evie ihr am liebsten vor den Latz knallen würde, sehe die Röte, die über ihren Hals kriecht, während sie die Lippen fest aufeinanderpresst. Natürlich kann Evie nicht einfach eine Weile Platz nehmen. Für wen hält sich diese Frau eigentlich? Ich hätte sie angeblafft, Evie hingegen wirft ihr bloß einen Blick zu und verkneift sich jeden Kommentar. Der Mann, den ich völlig vergessen habe, tritt hinter Evie.

»Sind Sie Evie?« Seine Stimme ist heiser, als hätte er die ganze Zeit geschrien.

Evie wirbelt herum. »Ja. Wieso? Wer sind Sie?«

»Ich heiße Nate.« Er zuckt zusammen, als würde ihm bewusst, wie unwichtig das gerade ist. »Ich bin derjenige, der … der bei ihr war.« Der bei mirwar? Das ist doch völlig falsch ausgedrückt.

»Was ist passiert?«, platzt Evie heraus. »Geht es ihr gut? Wo ist sie? Was ist passiert?« Sie tritt auf ihn zu, ergreift seine Hand und schließt ihre Finger darum. Die Verwundbarkeit dieser Geste bricht mir das Herz.

»Ich … vielleicht sollten wir uns hinsetzen.«

»Wann hören die Leute endlich auf, mir zu sagen, dass ich mich hinsetzen soll!« Sie rauft sich das Haar, das noch genauso wirr ist wie am Morgen. Bestimmt hat es heute noch keine Bürste gesehen. »Es ist schlimm, oder? Deshalb sagen Sie das. Die Leute wollen nur, dass man sich hinsetzt, wenn es schlimm steht.«

Sie hat recht. Niemand sagt in so einer Situation: »Vielleicht sollten Sie dafür lieber aufstehen.«

Evie kneift die Augen zusammen, dreht sich um und lässt sich auf den nächstbesten Stuhl fallen, der alles andere als bequem aussieht.

In diesem Moment spüre ich, wie mich etwas fortzieht. Keine Ahnung, wie und warum, jedenfalls bin ich nicht länger in diesem Krankenhaus bei Evie und Nate, sondern an einem Strand. Lachend lasse ich mich in den Sand fallen, während Evie neben mir zu Boden sinkt, doch keineswegs resigniert und erschöpft, sondern voller Freude. Es ist eine jüngere, unbeschwertere Evie.

Kreta. Ich bin auf Kreta. Wo Evie und ich mit ein paar Freunden nach dem Schulabschluss hingeflogen sind. Wir kriegen uns nicht ein vor Lachen, allerdings weiß ich nicht mehr, warum. Außerdem ist das Szenario anders als bisher. Ich sehe nicht mehr von oben zu, was passiert, sondern bin mittendrin. Ich bin in meinem Körper, in jenem Körper, den ich damals hatte, empfinde alles genauso wie damals. Den Sand, der an meiner Haut klebt, die heiße Sonne auf meinem Gesicht. Das Gefühl der Leichtigkeit, die Zuversicht, dass die Welt uns gehört, Evie und mir. Ich versuche, nicht länger zu lachen, doch es geht nicht. Ich bin hier, stecke aber fest.

»Da seid ihr.« Jetzt erstirbt mein Lachen, und ich sehe hoch. Connor, mein erster Freund, steht mit in die Hüften gestemmten Händen da und sieht Evie und mich an. Du meine Güte, Connor! An ihn habe ich seit Jahren nicht mehr gedacht. Soweit ich weiß, ist er in unserer Heimatstadt in der Nähe von Cambridge geblieben und hat geheiratet, hat inzwischen vielleicht sogar Kinder. Ich dachte nie ernsthaft, das mit ihm und mir könnte halten. Schließlich war ich erst achtzehn und wusste, dass ich ihm mehr bedeute als er mir. Für mich war er jemand zum Üben, um für »etwas Richtiges« gerüstet zu sein. Aus heutiger Sicht erscheint es mir ziemlich gemein.

»Ich habe dich gesucht.« Ich höre den unterschwelligen Vorwurf in seiner Stimme, bei dessen Klang ich am liebsten eine Grimasse schneiden würde, doch mein jetziges Ich verkneift es sich. Stattdessen erhebt sich dieser Körper, der mir einmal gehörte, und tritt auf ihn zu. Geschmeidig. O Gott, habe ich mich früher tatsächlich so bewegt?

»Entschuldige«, sage ich und zwirble mir eine Haarsträhne um den Finger. Schamloses Flirten. Ich schätze, daran hat sich nichts geändert. »Wir wollten die Sonne genießen, und ihr wart alle so faul.« Ich lächle, wobei mir wieder einfällt, dass ich früher stets mit seinen Unsicherheiten gespielt habe. Schon damals wusste ich genau, wie der Hase läuft.

Evie steht auf, und ich sehe, wie ihre alte Gehemmtheit wieder die Oberhand gewinnt, als sie die Arme über ihrem Bauch in diesem schwarzen Monstrum von Badeanzug verschränkt.

»Tja, jetzt bin ich ja hier«, sagt Connor und schlingt die Arme um mich. Seine Haut fühlt sich heiß an meinem nackten Bauch an. Wie immer bin ich in eine Wolke seines Aftershaves gehüllt. Offenbar hatte er den Dreh noch nicht heraus, wie viel er verwenden muss. Ist mir das damals nie aufgefallen? Ich erinnere mich nicht. »Gehen wir eine Runde schwimmen«, raunt er. Ich merke sofort, dass er sich um einen verführerischen Tonfall bemüht. Mein jetziges Ich will sich von ihm lösen, unternimmt sogar einen angestrengten Versuch, meine Hände und Füße zum Gehorsam zu zwingen, doch es gelingt mir nicht.

»Geht nur«, sagt Evie lächelnd und mit einer lässigen Geste. »Ich komme schon klar. Ich gehe zurück zum Haus. Den Weg kenne ich ja.« Habe ich damals auch an sie gedacht? Oder habe ich mich ausschließlich auf Connor konzentriert, darauf, es ihm möglichst recht zu machen? Heute erscheint es mir dumm, dass mir das so wichtig war.

»Danke, Evie.« In Connors Stimme liegt keinerlei Ironie oder Bosheit. Er mochte Evie immer. Sie wusste stets, wie sie es anstellen musste, dass die Leute sie gut leiden konnten. Sie wusste, wann sie Fragen stellen und wann sie lachen musste. Ich glaube nicht, dass ihr das je bewusst war, es geschah rein instinktiv.

»Viel Spaß!« Ein verschmitztes Lächeln schleicht sich in ihr Gesicht.