Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

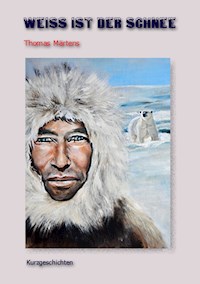

In diesem Buch bringt der Autor die erfolgreichsten Erzählungen und Kurzgeschichten aus seinen drei Bänden Die Zeit hat keine Bremsen, Weiß ist der Schnee und Was Ihr nicht seht zusammen. Er kreiert in farbenfrohen Schilderungen einen komplexen und ganz besonderen, sehr lesenswerten Kosmos spektakulärer Handlungsstränge. Tauchen Sie ein in das ungewöhnliche Kabinett seltsamer, kurioser Stories, launiger und spannender Abenteuer, in dem der geneigte Leser und die ebenso geneigte Leserin mit immer wieder ungewöhnlichen und nicht zu erwartenden Finals überrascht wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 648

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis:

Weiß ist der Schnee

The Desert Rose

Der Pfarrer

Nur für einen Moment

Trio Infernale

Die Farben des Lebens

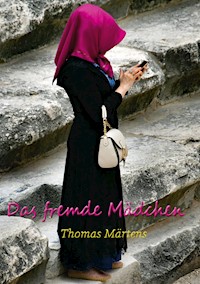

Das fremde Mädchen

Die Koänigin vom Prenzlauer Berg

Was Ihr nicht seht

Galveston

Das Geisterdorf

Der Richter

Der Stau

Happy Birthday

Du solltest einfach nur Leben

Willkommen in dieser Welt

Ich kann Dir helfen

Black Devil

Oceanbreeze

Zeit des Friedens

Sophie

Vita des Autors

Vorwort

Sophie ist Dozentin an einer Üniversität, eine hochanständige, sehr qualifizierte und bei ihren Studenten äußerst beliebte Lehrkraft. Während eines eines Stadtbummel wird ihr eines Tages Handy das geklaut. Ohne es besser wissen zu koännen, begeht sie einen entscheidenden Fehler, in dem sie den Verlust nicht bei der Polizei zur Anzeige bringt. Dadurch gerät sie in einen Malstrom schier unglaublicher Ereignisse, die ihr gesamtes Leben aus der Ümlaufbahn katapultieren und sie in Üntersuchungshaft bringen.

Lisa und Andrè haben die Schnauze gestrichen voll von diesem rücksichtslosen, skrupellosen Ünrechtsregime der DDR, das ihnen die Moäglichkeit auf ein freies Leben verbietet. Also bereiten sie ihre Flucht vor, machen sich auf den Weg an die Elbe, um über den Fluss in das nahe Niedersachsen zu schwimmen. Den Tipp dieser angeblich sicheren Stelle, schwimmend in die Freiheit zu gelangen, bekamen sie von einem vertrauenswürdigen Freund. Als sie auf abenteuerlichem Weg das Üfer des sanft dahinfließenden Grenzflusses erreichen, treffen sie auf Hannes, Lisas Ex-Freund, der in diesem Bereich seinen einjährigen Militärdienst ableistet. Ob seine Eifersucht über die verlorene Liebe und Lisa‘s neuen Freund den Weg in die Freiheit verhindert und was es mit dem Geisterdorf auf sich hat, erzählt die gleichnamige, spannende Geschichte.

Die Literaturkritikerin Julia Andresen und der Schriftsteller Jonas von Herborn laufen sich vor einer Würstchenbude in Berlin über den Weg und verlieben sich ineinander. Beide haben in der Mitte des Lebens bereits die ein oder andere prägende Beziehungserfahrung hinter sich und gehen eher vorsichtig aufeinander zu. Alles läuft harmonisch und sie lernen ganz allmählich, einander zu vertrauen. Zumindest ein Stück weit, denn die letzte Festung des Misstrauens will besonders Julias Ünterbewusstsein nicht aufgeben. Und genau diese eine Hürde wird beiden zum Verhängnis, als Julia in einem entscheidenden Moment ihres Lebens etwas beobachtet, was sie als blanken Vertrauensbruch interpretiert. Nicht willens, ihre Gedanken zu hinterfragen, stolpert sie in das alte Verhaltensmuster. Wenn sie doch nur den Mut gehabt hätte, von dem Chaos in ihrer Empfindungswelt zu erzählen.

Theodor van Hyaden ist Richter am Amtsgericht einer Kleinstadt und steht vor der Eroäffnung seiner letzten Verhandlung, da er am Ende des Tages seinen aktiven Dienst beenden wird. Folgen wir seinem philosophischen und sehr unterhaltsamen Gedankengang, als er unmittelbar vor Verhandlungsbeginn die bereits anwesenden Verfahrensbeteiligten und ihre Funktionen noch einmal mit scharfem Blick und wachem Geist betrachtet. Zuletzt wird er feststellen, dass es eine bestimmte Person gab, die er in seinen langen und anstrengenden Berufsjahren viel zu oft vermisste.

Da sind diese drei mordlustigen aristokratische Schwestern, die sich alle Jahre wieder den Luxus gönnen, jeweils im Herbst einen jungen, männlichen Angestellten für alle Situationen und ihre künstlerische Beratung einzustellen, um ihn dann zum Weihnachtsfest abzumurksen und auf nimmer Wiedersehen zu entsorgen. Dann aber geraten sie an Tim Bergheim und woher bitteschoän sollte das TrioInfernale auch wissen, dass sie sich mit ihm ein Kuckucksei ins Nest, eine Laus in den eigenen Pelz gesetzt haben.

Weiß ist der Schnee

Ein Schmetterling flattert geschäftig durch die Spätsommersonne. Geschickt manoävriert er zwischen Ästen und Blättern, um zuletzt vorsichtig auf der leuchtenden Blüte einer Blume zu landen und eine Pause einzulegen. Zerbrechlich, farbenfroh und bildschoän symbolisiert er vielleicht alles Leben auf unserem Planeten.

Da liegt eine einsame Insel im Südpazifik. Ihre Palmen ragen bis an das flache, türkisfarbene Wasser und werfen kühlenden Schatten auf den einsamen Strand. Ein Wind weht leise durch einen großen Wald, streicht über den vom letzten heftigen Regenguss noch sehr feuchten Boden, schummelt sich elegant zwischen den Bäumen hindurch, lässt die Blätter in angenehmen Singsang rauschen und macht sich bald über eine grüne Wiese davon.

So idyllisch die skizzierten Bilder auch sein mögen, unsere Erde ist alles andere, nur kein Paradies. Ihre wechselvolle Geschichte ist dramatisch, katastrophal, furios und einer ständigen Veränderung ausgesetzt. Ünter unseren Füßen brodelt es und immer wieder schleudern Vulkane ihre glühende Last aus dem Erdinneren in die Atmosphäre. Sie allein waren in der Lage, durch ihre gewaltigen Ausbrüche und glühend heißen Lavastroäme die Atmosphäre wieder zu erwärmen und die letzte Eiszeit vor etwa zwoälftausend Jahren auf unserem Planeten zu beenden. Über unseren Köpfen geht es ebenfalls nicht sehr beruhigend zu. Schutzlos ist alles irdische Leben jeglichem Bombardement aus den Tiefen des Kosmos ausgeliefert. Was wird geschehen, wenn sich im Schatten des Mondes ein Megatonnen schwerer Eisenkern unerkannt anpirscht und unsere Flugbahn um die Sonne kreuzt. Halten wir uns vor Augen, dass wir nicht der Evolution letzter Schluss sind, sondern nur einer ihrer unendlich vielen Versuche. Nehmen wir Abstand von dem Glauben, dass uns da oben jemand, unabhängig, ob er männlich oder sie weiblich ist, hilft, unser kostbares Kleinod namens Erde zu erhalten, sondern leben wir den Moment, freuen wir uns über den kleinen Falter von vorhin und sehen ihm in unseren Gedanken noch einen Moment nach.

Der Himmel war wolkenlos in dieser polaren Nacht und der eiskalte, schneidende Wind kam aus westlicher Richtung über die weite Baffin Bay, als Akiak seinen Motorschlitten abgestellt hatte, um sich endlich eine Pause zu gönnen. Er war im Nirgendwo noärdlich von Kullorsuak zu Hause, hatte sich bereits vor Tagen aufgemacht, weit auf das Küsteneis hinauszufahren und zu jagen.

Seit Alters her war es grönländische Tradition, dass das Familienoberhaupt für ausreichend Fisch und Fleisch zu sorgen hatte, während die Ehefrau Kinder und Haus beaufsichtigte. Nuka, seine ihn liebende Gattin, hatte ihm noch ein ordentliches Futterpaket in die Hand gedrückt, als sie Akiak, der wie immer seinen an der Wand aufgehängten Bogen samt Pfeilköcher nahm, verabschiedete, eine erfolgreiche Jagd und eine baldige, vor allem gesunde Rückkehr wünschte. Sie sagte ihm, dass das Trockenfleisch für etwa zehn Tage reichen sollte, sie aber davon ausginge, dass er früher zurück wäre, andernfalls aber von seiner erlegten Beute zehren könnte. Sie wusste, dass er ein ausgezeichneter Jäger war und nie zu viel Risiko einging. Das Leben in dieser eisigen Welt blieb gefährlich. Vieles konnte passieren und so sah sie ihm noch lange hinterher, bis die flackernden Lichter seines Schneemobils in der Dunkelheit verschwanden.

Der Abschied lag nun schon sieben Tagen zurück und Akiak wollte längst wieder am heimischen Ofen sitzen, doch das Jagdglück war bislang noch nicht auf seiner Seite. Seit Jahren beobachtete er verwundert, dass seine Beute immer schwieriger zu finden war und er häufiger auf die gefährlichen Eisflächen hinausfahren musste. Jetzt saß er in seinem dicken und ihn wohlig wärmenden Mantel aus Seehundfell allein in der weißen Einöde, hatte die Beine weit ausgestreckt und schaute in die Ferne. Er liebte diese Einsamkeit, die Ruhe, die klare Winterluft. Die Kälte war grimmig, geradezu beißend. Sorgsam achtete er darauf, dass kein Fleckchen seiner Haut den Ünbilden der Natur ausgesetzt war. Akiak legte den Kopf in den Nacken, betrachtete den endlosen Nachthimmel und bewunderte das Funkeln der unzähligen Sterne, deren Lichter zusammen mit dem Schein des Vollmondes das Winterland erhellten. Er hatte bereits als kleiner Junge von seinem Großvater Anarteq und seinem Vater Amaroq gelernt, sich in der nordischen Welt zu orientieren, Nahrung zu finden, die Farben und die Festigkeit des Eises zu lesen, aber auch die zu allen Jahreszeiten unterschiedlichen Winde zu verstehen. Großvater trug den Namen einer grönländischen Sagenfigur und lehrte seinem Enkel, dass die unberechenbare Natur nicht gegen ihn sei, vielmehr ausreichend Hinweise offenbarte, um in ihr überleben zu können. Sie verlangte lediglich, dass man sie verstand und respektierte. Jene aber, die diese Regeln nicht beachteten, waren ohne jegliche Chance in der gnadenlosen Wildnis mit all ihren Gefahren. Auch sein Vater, nach einem riesigen Wolf der Mythologie der Inuit benannt, brachte seinem kleinen Sohn bei, wie man Beutetiere überlistete, sicher erlegt oder schleunigst ausweicht, wenn Nanuq den Weg kreuzt.

»Der Eisbär ist ein gnadenloser Räuber ohne Angst und Mitleid. Er zeigt kein Minenspiel, ist anhand seines Verhaltens nur für sehr erfahrene Jäger ausrechenbar. Du kannst zu keinem Zeitpunkt erkennen, was er gerade vorhat. Wenn Du ihm begegnest, sei immer äußerst wachsam. Er wird Dich holen, wenn er es will und er wittert Dich, lange bevor Du etwas von ihm siehst. Doch lerne eins. Er ist kein Mörder. Er lebt lediglich so, wie es ihm die Natur vorgegeben hat!«

Akiak hatte so manches von den beiden gelernt, fiel in tiefste Trauer, als er zunächst seinen Großvater und nur wenig später seinen Vater auf die andere Seite des Himmels gehen lassen musste. Inzwischen hatte er seine eigene Familie, war in die übergroßen Fußstapfen seiner Ahnen getreten und in der Dorfgemeinschaft ein anerkannter Jäger, ein weiser Ratgeber, ein guter Mensch, ein Inuit. Hier draußen in der Einsamkeit war er nahe bei Anarteq und Amaroq, unterhielt sich mit ihnen, holte ihren Rat, wenn er einmal nicht wusste, welchen Weg er zu gehen hatte. Akiak erinnerte sich oft an die Erzählungen der Alten, denen er bei abendlichen Lagerfeuern aufmerksam lauschte. Dort ging es um überstandene Abenteuer, gefährliche Jagden, die Hilfe der Götter und den Glauben an die Geisterwelt und dass es eines Vermittlers bedurfte, um mit den überirdischen Wesen in Verbindung treten zu koännen. Großvater war als Dorfältester auch ein weiser Angakkuq, der Schamane, dem man diese Vermittlung zutraute. Auch, wenn all diese Geschichten niemals aufgeschrieben wurden, kannte sie jeder. Die Kinder der Gemeinschaft lernten, dass die Seele des Menschen als unsterblich galt, nach dem körperlichen Tod weiterlebte und überall zu Hause war. Im Himmel, im Meer oder über den Wolken. Sie erfuhren, dass sie fähig war, in anderen Menschen, der Natur oder auch in Tieren in diese Welt zurückzukehren. Niemals in seinem Leben würde Akiak weder Vater noch Großvater aus seiner Seele, seinem Fühlen und Denken entlassen. Durch ihn und in ihm lebten beide weiter und so verlor Akiak auch in sehr gefährlichen, zuweilen ausweglos erscheinenden Momenten niemals die Ruhe, dachte nüchtern nach und wusste, dass er keine Angst zu haben brauchte. Die Dinge waren so, wie sie waren und wenn etwas geschah, dann sollte es so sein. Auch er würde in wenigen Jahren seinen Sohn mit auf die Jagd nehmen, um ihm zu erklären, was wichtig ist und was nicht, worauf es im Leben ankommt, was es zu beachten gilt. Er würde erfahren, dass ihn die überwältigende Natur auf sein natürliches Maß reduziert und er sein Platz in dieser Welt finden musste, um ein großer Mensch zu werden. Akiak verließ diese Gedanken und richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf die Jagd. Er musste sehr bald Beute machen, denn seine Trockenfleischreserven neigten sich dem Ende zu. Er war noch ein gutes Stück von der Eiskante entfernt, als ihm - wie so oft in den vergangenen Jahren - der nicht mehr so grimmige Wind auffiel. Es gab noch immer heftige, bittere Winterstürme, doch hatte sie sich ihre Art zu wehen deutlich verändert, sie wurden seltener, waren nicht mehr so anhaltend. Auch das Eis hatte seit Langem eine ganz seltsame Farbe und Festigkeit. Die Luft war so anders geworden. Alles hatte sich total gewandelt. Zweifellos, die eisige Welt im Polarmeer war schon länger im Ümbruch, ging einen anderen Weg. Sie bewegte sich in eine neue Richtung.

Als er etwa eine halbe Stunde dagesessen und über Verschiedenes Nachgedacht hatte, warf er das Schneemobil an, um sich zur Robbenjagd aufzumachen. Die durch den fahlen Mond erleuchtete Eisfläche war einigermaßen eben, sodass er gut vorankam. Das angenehme Blubbern des Motors unter ihm wirkte beruhigend, als er so verlassen durch die Nacht glitt. Der Geruch des offenen Meeres wurde immer intensiver und Akiak war guter Hoffnung, noch reiche Beute machen zu können. In seiner Nachdenklichkeit wurde er urploätzlich von einem lauten Krachen unterbrochen und stoppte sofort seine Fahrt. Nur einen kurzen Moment spürte er, wie das Packeis unter ihm vibrierte. Die Geräuschwoge, die ihn von rückwärts einholte, überrollte ihn und dann war alles wieder ruhig. Er kannte dieses seltsame Dröhnen. So hoärte es sich an, wenn die Eisdecke reißt. Was ihn dabei beschäftigte, war die Tatsache, dass hinter ihm etwas passiert sein musste und genau das koännte für ihn zu einem ein Problem werden. Er war inzwischen sehr weit vom Festland entfernt. Ünter ihm gab es keinen Boden mehr. Nur ein paar Meter dickes Eis und dann das tiefe, kalte Meer. Akiak hielt inne und versuchte herauszufinden, was jetzt zu tun war. Es dauerte einen Moment, bis er sich zur Ümkehr entschied. Er musste unbedingt die Ürsache für das Krachen herausfinden. Also drehte er, stellte sich auf die Fußrasten seines Fahrzeugs, weiter sehen zu koännen und folgte seinen eigenen Spuren in entgegengesetzter Richtung. Nach etwa zwei Stunden endeten die teils vom Schnee zugewehten Spuren seiner Kufen vor ihm im Nichts. Er hielt an und ging vorsichtig im Kegel der Scheinwerfer ein paar Schritte voran und erschrak, als er in eine etwa zehn Meter tiefe und sehr bereite Spalte schaute. Er blickte nach links und rechts, fuhr anschließend etwa eine Stunde an der Bruchkante entlang, um zuletzt festzustellen, dass sich der Albtraum vor ihm wahrhaftig offenbarte. Das Eisfeld, auf dem er stand, war, durch welche Ümstände auch immer, vom Festland abgerissen. So etwas sollte zu dieser Jahreszeit eigentlich nicht möglich sein. Tatsache aber war, dass er bei ablandigem Wind offensichtlich auf einer Scholle unter Ümständen aufs offene Meer hinaustrieb. Das aber machte ihn nicht weiter nervoäs. Es bestand durchaus die Möglichkeit, dass das vermutlich riesige Eisfeld lediglich in einer Bucht trieb und sich an einer Landzunge oder in einer der vielen vorgelagerten kleinen Inseln festhakte. Also nahm er wieder Fahrt auf, fuhr in die entgegengesetzte Richtung und hoffte, von dort sehen zu können, wohin seine Reise jetzt wohl ging. Als er Stunden später endlich sein Ziel erreichte, blickte er vom Rand des Eises auf das offene Meer. Nichts war es mit einer Landzunge. Genauso wenig stemmte sich eine der Inseln in den Weg des großen Eisfeldes. Wasser, so weit er auch sehen konnte. Er war allein in der Stille des Winters und glaubte für einen Moment, die Ewigkeit deutlich spüren zu können. So war es hier, bevor es den Menschen gab und doch zweifelte er, dass es auch noch so sein würde, wenn wir die Erde in vermutlich nicht allzu ferner Zukunft verlassen müssen. Doch er war ein Inuit, ein Jäger in schwieriger Situation. Akiak riss sich aus seinen Träumen und überlegte.

»Ich brauche etwas zu essen und möglichst bald einen festen Unterschlupf«, ging es ihm durch den Kopf, in dem er sich umschaute und nach wenigen Augenblicken in einiger Entfernung ein größeres Feld aufgetürmte Eisschollen entdeckte.

»Das erste Problem ist gelöst. Dort werde ich mir eine Höhle ausheben«, munterte er sich selbst auf und wollte sich fürs Erste auch mit seinem Trockenfleisch zufrieden geben. Wieder bewahrheitete es sich, dass die meisten Probleme oftmals schnell geloäst werden konnten, wenn man nur ruhig blieb.

»Die Natur verlangt lediglich, dass man sie verstand«, erinnerte er sich abermals an seines Großvaters Worte, warf den Motor an und hielt bei langsamer Geschwindigkeit auf das Schollenfeld zu, als nach nur wenigen Metern die rechte Kufe plötzlich nachgab und der Schlitten in eine tiefe Spalte zu stürzen drohte. Akiak war klar, dass sich die Erschütterung des großen Bruchs durch das gesamte Eis bewegt und diese Gefahrenstellen verursacht hatte, was die ganze Sache nicht einfacher machte. Es war ihm in diesem Moment nicht möglich, sein Fahrzeug zu befreien. Also machte er sich zu Fuß auf, grub bald unter einer mit Bedacht ausgesuchten Schneewehe und zog nach zwei Stunden intensiven Grabens in seine neue, ihn schützende Behausung ein. Anschließend holte er sein ganzes Hab und Gut vom Schlitten, verstaute alles in seiner Höhle und betrachtete zuletzt sein Werk mit voller Zufriedenheit.

»Hier werde ich ganz sicher gut schlafen«, sagte er zu sich selbst, sorgte sich dennoch um seine Versorgung, denn er hatte zu diesem Zeitpunkt nicht den Hauch einer Ahnung, wie er an Beute kommen sollte.

»Ich könnte es ja mit fischen versuchen«, ging es ihm zweifelnd durch den Kopf, denn in Ermangelung einer längeren Angelschnur würde er am Rande der Eiskante bis dicht an das eisige Wasser hinunterklettern müssen. Das aber konnte nur bei ruhiger See gelingen, denn die Gefahr, von einer großen Welle ins Meer und damit in den sicheren Tod gerissen zu werden, war nicht zu unterschätzen. Diese Art der Jagd schloss er aufgrund des Seegangs erst einmal aus, nahm sein Gewehr, verließ seine Behausung und machte sich langsam auf an die Eiskante. Er gab sich der Hoffnung hin, dass vielleicht ein paar Robben auf dem Eis gelegen hatten, als sich der Bruch ereignete. Sofern sie nicht geflüchtet waren, rechnete er sich durchaus Chancen auf etwas Jagdglück und ausreichend Nahrung für die nächste Zeit aus. Eine halbe Stunde verging. Akiak war noch gut zweihundert Meter von der Eiskante entfernt. Inzwischen hatte er seinen weißen Schneeumhang übergeworfen und kroch auf allen Vieren auf die Abbruchkante zu. Stille, tiefe Dunkelheit, eiskalter, schneidender Wind aus westlicher Richtung. Der Jäger bewegte sich nicht. Für nichts und niemanden war er in dieser unwirklichen, lebensfeindlichen Welt zu sehen. Er dachte an seine Familie, die mit seiner baldigen Rückkehr rechnete und keine Ahnung hatte, dass damit nicht so schnell nicht zu rechnen war. Niemand würde ihnen sagen können, wo er steckte und was ihm widerfahren war. Für seine Frau und Kinder würden sich in den kommenden Tagen zuerst die Sorgen, anschließend bestimmte Formen der Hilflosigkeit und zuletzt die blanke Verzweiflung einstellen, die ihnen niemand nehmen konnte. Nuka und die Kinder wussten aber, dass ihr Familienoberhaupt ein besonnener Inuit war, der schon viele gefährliche Situationen überstanden hatte und dem so schnell nichts zustoßen würde. Das war allerdings das Einzige, auf das sie sich verlassen konnten. Nur würde ihnen diese Gewissheit nicht ihre Angst nehmen. Diese und ähnliche Gedanken qülten den einsamen Mann im vielleicht nicht mehr ganz so ewigen Eis. Er musste bald zusehen, wieder an Land und nach Hause zu kommen. Irgendwie würde ihm das auch gelingen, dessen war er sicher. Dann aber zwang er sich, logisch zu denken, seine bedrückenden Überlegungen auszublenden und belastende Emotionen zu unterdrücken, denn die waren in diesem Moment der allerschlechteste Ratgeber.

»Alles wird sich fügen und das Leben findet seinen Weg«, dachte er bei sich, atmete ein paar Mal tief durch und ließ seinen scharfen Blick langsam über das Eis schweifen, als sich in ungefähr einhundert Metern Entfernung etwas rührte, das auf der Stelle seinen scharfen Blick fesselte. Da lag etwas. Etwas Lebendes. Geradezu ohne sich zu bewegen kramte Akiak sein Fernglas hervor. Das hatte ihm seine Frau geschenkt und damals sehr viel Geld dafür ausgegeben. Ein Restlichtverstärker, mit dem er in den langen, dunklen Monaten der polaren Welt bei wenig Licht doch einigermaßen gut sehen konnte. Wann immer er es in den Händen hielt, dachte er an zu Hause, seine Kinder und seine große Liebe Nuka, mit der er schon als kleiner Junge gespielt und später die Schule besucht hatte. Das Herz erwärmende Gedanken in eiskalter Nacht.

»Träume nicht und mach die Augen auf«, löste er sich aus diesem ergreifenden Bild und visierte den sich langsam bewegenden Punkt an.

Dann hatte er Gewissheit. Tatsächlich lag dort eine fette Robbe. Im Falle eines sicheren Schusses würde sie ihn gut und gern für Wochen ernähren können. Er schloss seine Augen, dankte Sedna, der grönländischen Göttin der Meerestiere, die offensichtlich auf seiner Seite war. Mit ihr und seinen Ahnen fühlte er sich keineswegs allein hier draußen. Der Nordmann verhielt sich weiterhin ruhig, tastete nach seinem Gewehr, behielt das Tier aber fest im Blick. Die Robbe wirkte tiefenentspannt und hatte keinen Schimmer, was gleich auf sie zukommen würde. Das Gleiche galt aber auch für den nichts ahnenden Akiak, der sich voll und ganz auf den einen Schuss konzentrierte, denn einen Zweiten würde das Tier nicht zulassen. Langsam zog er die Waffe seitlich an sich hoch, legte mit sehr behutsamen Bewegungen an und nahm seine Beute ins Visier. Er holte einige Male tief Luft und wollte nach dem letzten Ausatmen, wenn sein Körper für den Bruchteil einer Sekunde absolut ruhig war, den Abzug betätigen, als das Tier erschrocken den Kopf hob, hinter sich blickte, mit schnellen Bewegungen zur nahen Eiskante krabbelte und sich kopfüber in die See stürzte. Akiak fluchte und überprüfte sofort, ob er sich falsch verhalten hatte, konnte aber weder an seiner Tarnung noch in seinem Verhalten einen Fehler entdecken. Etwas anderes musste sie erschreckt haben, denn der Blick der Robbe hatte nicht ihm gegolten, sondern ging in eine ganz andere Richtung. Instinktiv blieb Akiak reglos in seinem Versteck liegen, versuchte aber herauszufinden, was die Flucht des Tieres ausgeloäst hatte. Angestrengt spähte er in die Dunkelheit, konnte jedoch nichts Verdächtiges erkennen.

»Vielleicht war es auch nur eine Möwe«, dachte er und ärgerte sich über die verpasste Chance.

Als die eisige Welt um ihn herum bis auf das leise Pfeifen des schneidend kalten Windes völlig still und verlassen schien, plante er, der Eiskante weiter zu folgen. Vielleicht würde ihm Sedna erneut helfen. Doch sollte es dazu nicht mehr kommen. Gerade, als er sich aus seinem Versteck erheben wollte, sah er ihn.

»Nanuq«, stöhnte er resignierend und ganz leise vor sich hin.

»Das kann doch nicht wirklich Euer Wille sein! Habe ich nicht noch genug Prüfungen vor mir?«, flüsterte er mit klagenden Worten in den Nachthimmel den unsichtbaren Göttern zu.

»Diese Eisscholle ist vielleicht zwanzig mal zwanzig Kilometer groß und Ihr habt nichts Besseres zu tun, als mich zusammen mit einem Eisbären auf die durch das Nordmeer treibende Scholle zu verbannen! Was haben wir, Nanuq und ich, Euch getan?«

Diese Sekunden waren das Einzige, was sich Akiak als emotionalen Ausbruch erlaubte. Er nahm sich zusammen und beobachtete den gelassen vor sich dahinschreitenden weißen Einzelgänger. Das Tier mochte in dem sich seinem Ende zuneigenden Winter reichlich Erfolg bei den Jagden gehabt haben, denn er wog schätzungsweise mehr als vierhundert Kilogramm, war ganz sicher länger als drei Meter und machte einen enorm starken, sehr gesunden Eindruck.

In der Welt der Inuit genießt der furchtlose Bär, den sie respektvoll den großen Wanderer nennen, respektvolles Ansehen, denn seine Kraft und Ausdauer sind für die Männer des Nordens mehr als erstrebenswerte Eigenschaften. Großvater hatte vor vielen Jahren beobachtet, wie einer dieser Gladiatoren mit seinen Prankenhieben einen ausgewachsenen Belugawal erschlagen hatte. Akiak war klar, dass er fortan keine ruhige Minute mehr haben würde, bis er Nanuq erledigt hatte und wusste auch zu genau, dass er durchaus selbst auf der Strecke bleiben könnte.

»Auch wenn Dein Fleisch nicht besonders schmackhaft ist, wirst Du mir mein Überleben sichern. Aus diesem Blickwinkel bist Du sogar noch besser, als nur eine Robbe«, sagte Akiak zu sich selbst und beobachtete, wie der Riese nun die Richtung änderte und direkt auf ihn zukam.

Weil der Wind günstig stand, konnte ihn das Tier keinesfalls gewittert haben. Da der Bär auch viel besser riechen und hoären als sehen konnte, fühlte sich der Jäger sicher in seiner Schneemulde und bewegte sich keinen Millimeter. Und tatsächlich. Nanuq hatte den Motorschlitten entdeckt und versuchte nun sehr vorsichtig herauszufinden, was das für ein seltsames Ding war. Akiak bewunderte die majestätischen Bewegungen des Kolosses und beobachtete, dass dessen Schritte vorsichtiger wurden und er stehend verharrte, als es unter seinen Tatzen leise knisterte und knirschte. Rund um das Schneemobil war das Eis nicht unbedingt trittsicher. Es war fast naheliegend, dass sich unter dem Schnee eine vermutlich tiefe Spalte befand, sodass der er zunächst stehen blieb, die Nase in den Wind hielt. Neugierig schnuppern war er sich bald sicher, dass das kein gefährliches oder fressbares Ding war, abdrehte und davonschlich, um alsbald in der Dunkelheit zu verschwinden.

Akiak kam inzwischen völlig unterkühlt und stocksteif unter seiner Tarnung hervor, reckte sich, brachte seine Gliedmaßen in Bewegung und ging zu seiner nahen Hoähle. Als er es sich einen guten Meter unter dem Eis bequem gemacht hatte und die Taschenlampe vorsichtshalber im Rucksack ließ, fühlte er sich trotz der Finsternis um ihn herum einigermaßen sicher, zumal Nanuq nach nunmehr einer Stunde vermutlich schon mehrere Kilometer weit weg war. Es wurde eine ruhelose Nacht. Zwar nickte er zeitweise für Minuten ein, erwachte aber ständig aufgrund der inneren Ünruhe. Seine eigene Körperwärme machte das Hoähleninnere recht angenehm. Bald starrte Akiak in die ihn umgebende Dunkelheit und überlegte, wie er den Eisbären erledigen konnte. Denn es war ihm klar, dass es jetzt nicht mehr ums Durchhalten, sondern um das reine Überleben ging. Er musste den Riesen töten und hoffte, dass er der einzige Bär auf der Scholle war. Des Jägers Gewähr hatte durchaus die Kraft, den Schädel des Tieres zu durchdringen. Das würde jedoch nur gelingen, wenn man sich unbemerkt und ganz dicht anschleichen konnte. Vater hatte ihm genau erklärt, wie so etwas durchzuführen war und wo er Nanuq treffen musste.

»Allerdings hast Du nur einen Versuch. Danach holt er Dich. Ganz sicher. Sieh also zu, dass Du eine gute Fluchtmoäglichkeit hast. Wenn nicht, lass es besser bleiben«, hatte auch Großvater ihn eindringlich gemahnt.

Akiak hatte keinen blassen Schimmer, wie er das in der offenen Einoäde anstellen sollte, musste sich aber etwas überlegen, denn die baldige Konfrontation war unausweichlich. Der Nordmann überdachte seine Situation aufs Neue und kam nach langem Grübeln zu dem Schluss, dass nicht nur er, sondern auch der große Wanderer durch irgendeine Laune der Natur hierher verschlagen wurde.

Vielleicht aber war es gar keine Laune, sondern etwas anderes, denn in den vergangenen Jahren zeigten sich viele Küstenstreifen Groänlands während der Sommertage sogar in grünem Kleid mit blühenden Wiesen. So etwas hatten auch Vater und Großvater nicht erlebt. In ihren Geschichten war jedenfalls nie die Rede von solchen Bildern. Die Welt war zweifellos im Wandel. Akiak hatte keine Ahnung, ob das auch auf andere Teile der Erde zutraf. Sollte das nicht überall so sein, dann veränderten sich zumindest die polaren Gebiete. Nun trafen beide, der nordische Jäger und Nanuq, die sich sonst instinktiv aus dem Wege gingen, aufeinander und jeder würde entschlossen um das eigene Leben kämpfen. Welcher Gott sich das ausgedacht hatte, vermochte er beim besten Willen nicht erklären und versuchte es so zu nehmen, wie es war. Akiak ging davon aus, dass er den Bären durchaus besiegen konnte und noch einige Zeit auf seiner neuen Heimat durch das Nordmeer treiben würde. Von daher überlegte er sich, die Scholle in seinen Besitz zu nehmen und taufte sie nach einigem Überlegen auf den Namen Eisland. Folgerichtig war er auch der Schamane und verantwortlich für alles, was hier passierte. Das Leben hatte ihm eine Aufgabe gestellt und die musste er jetzt lösen. Ganz sicher würden ihm seine Ahnen zusehen und stolz auf ihn sein, wenn er nach erfolgreicher Jagd einen weißen Pelz als warme Ünterlage in seine Höhle legte. Und wie sehr würde ihn sein kleiner Sohn bewundern, wenn er das gefährliche Abenteuer überstanden hatte und von der erfolgreichen Jagd erzählte. An diesem belebenden Gedanken richtete er sich auf und bereitete einen Angriff auf den Bären vor. Keinesfalls würde er auf eine Attacke des Riesen warten. Akiak konnte jedoch nicht wissen, dass die Dinge für ihn sehr bald ganz anders laufen würden. Als er aus seinem Dämmerschlaf erwachte, kroch er langsam ins Freie. Windstille, bittere Kälte und weiterhin tiefe Finsternis. Es würde noch drei Wochen dauern, bis die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont krochen und den grimmigen Winter mit ihrem lang erwarteten Licht beenden würden. Akiak ging an die Eiskante und fand nach einer Stunde, was er gesucht hatte. Er legte sich auf den Bauch und untersuchte die steile Packeiswand, bis er auf halber Hoähe über der Wasserlinie eine kleine Einbuchtung entdeckte. Zwar würde es sehr gefährlich sein, sie zu erreichen, aber wenn das Meer ruhig blieb, könnte er sich gegebenenfalls hier vor dem Bären verstecken, denn Nanuq könnte ihm niemals dorthin folgen. Er würde unweigerlich ins Meer stürzen. Akiak begann mit seinem Spaten eine kleine Treppe ins Eis zu graben und wäre dabei fast selbst ausgerutscht und in die eiskalten Fluten gefallen, als er für einen Moment das Gleichgewicht verlor. Zuletzt aber gelang sein Vorhaben und bald saß er in seiner geräumigen Fluchtburg, war stolz, eine weitere Hürde überwunden zu haben.

»Du musst noch die Leuchtpistole aus dem Schlitten holen«, sagte Akiak zu sich selbst und erinnerte sich, dass er sie mitsamt der Munition unter dem Sitz verstaut und noch nicht in seine Höhle geschafft hatte.

Der Rückweg nach oben auf die Eisscholle blieb zwar gefährlich, war aber über die neue Treppe einigermaßen gut zu bewältigen. Und dann nahm das Ünheil wie aus dem Nichts seinen Lauf. Als der Eismann einigermaßen nachlässig auf seinen Motorschlitten zuging, hörte er zunächst nur ein undefinierbares Geräusch in der Dunkelheit, hob den Kopf und erschrak, als er sah, dass Nanuq in etwa zweihundert Metern Entfernung auf ihn zugerast kam. Der Nordmann riss sein Gewehr von der Schulter, legte an und traf das Tier mehrmals am Körper, nicht aber am Kopf. Ünbeeindruckt der blutenden Schusswunden rannte der Bär unvermindert weiter auf ihn zu. Akiak blieb keine Zeit zum Nachladen. Er musste hier weg und lief los. Er sprang über den noch immer tief im Schnee steckenden Motorschlitten, spürte, wie das brüchige Eis unter ihm krachte, stürzte, verlor die Waffe, sprang auf und rannte auf die Treppe an der Eiskante zu. Nanuq war inzwischen ziemlich dicht hinter ihm, lief ebenfalls und blind vor Wut auf das Schneemobil zu, erinnerte sich offenbar nicht mehr daran, dass er noch wenige Stunden zuvor genau diesen Bereich gemieden hatte. Das Gewicht des Fahrzeugs und das des Bären zusammen überschritt die Tragfähigkeit des fragilen Eises, sodass es plötzlich einmal laut krachte. Sogleich öffnete sich eine etwa zehn Meter breite Spalte, die den Bären, den Schlitten, aber auch des Jägers Gewehr in einem Sekundenbruchteil verschlang. Wenig später stand Akiak vor dem schwarzen Abgrund. Wasser. Da war nichts als schwarzes, schäumendes Meereswasser. Der große Wanderer, aber auch der Motorschlitten war in der schwarzen Tiefe versunken. So plötzlich, wie sie gekommen war, schien die Gefahr auch schon vorüber. Wenn es auf Eisland keinen weiteren Bären gäbe – und davon ging der Jäger aus – konnte er sich jetzt sicher fühlen und frei bewegen. Bald aber erkannte der Inuit, dass er trotz allem nicht nur gewonnen hatte, denn das Fleisch des Bären stand ihm nicht mehr als Nahrungsquelle zur Verfügung und die Leuchtpistole war ebenfalls weg. Er ahnte, dass für ihn durch diese einerseits glückliche Fügung auch neue, sehr erhebliche Probleme entstanden waren.

Die Tage vergingen langsam. Akiak lag oft und lange gut getarnt in unterschiedlichen Verstecken, hoffte, dass sich Voägel auf ihren Reisen in den Süden auf seinem eisigen Floß niederließen, um sich vor ihrem gefährlichen Weiterflug über das offene Meer nach Kanada zu erholen. Ihm waren noch der Bogen seines Vaters und zwanzig Pfeile geblieben, um Beute zu erlegen. Das Schießen war dabei die kleinere Sorge, denn den Ümgang mit der Waffe hatte er seit seinen frühesten Kindertagen immer und immer wieder geübt, bis er ein wirklich ausgezeichneter Schütze war, der es im Wettkampf leicht mit den erwachsenen Jägern aufnehmen konnte. Was ausblieb, war jagdbare Beute. Vor allem an der Eiskante legte er immer wieder lange Wanderungen zurück. Doch so weit er auch sehen konnte, es bewegte sich nichts. Dazu kam das launische Wetter, das den baldigen Wechsel der Jahreszeit ankündigte. Noch immer war es dunkel und die eiskalten Winde peitschten Eissplitter durch die Luft, die einem ungeschützten Menschen die Haut vom Körper reißen konnten. In diesen Stunden musste er in seiner Höhle bleiben, da er sich auch als erfahrener Inuit leicht verlaufen könnte oder vielleicht der Eiskante zu nahe zu kommen, um sogleich ins aufgewühlte Meer zu stürzen.

So allein in der Dunkelheit seiner Behausung dachte er mit leisem Lächeln häufig an Nuka. Seine immer verständnisvolle Frau hätte ihn niemals von der Jagd oder etwas anderem abgehalten. An den stürmischen Tagen aber, wenn vor der Tür des Hauses wirklich nichts getan werden konnte, lockte sie ihn mit ihrer üppigen Schoänheit, die Akiak über alles liebte, ins eheliche Federbett, behielt ihn für Stunden unter der Decke und verwehrte ihm die Flucht. Später dachte Akiak sich selbst bemitleidend häufig, dass die Jagd in einem wilden Sturm weniger anstrengend war. Diese Erinnerungen munterten ihn auf, machten ihm Mut, der ihn in einigen Augenblicken der letzten Tage bereits hatte verlassen wollte.

Der Hunger begann, ihn zu qülen. Er hatte inzwischen seine letzten Nahrungsreserven portioniert und aß täglich weniger. Ihm wurde klar, dass er sehr bald Beute machen musste, denn irgendwann würde er zu schwach und seine Situation spätestens dann wirklich bedrohlich werden. Doch nichts passierte. Es war wie verhext und nach etwa einer Woche hatte er nichts mehr zu essen. Das war ihm nicht neu. Auch das Hungern hatte er lernen müssen und erfahren, dass sein Körper gut zehn Tage ohne groäßere Einschränkungen funktionieren würde. Trinkwasser zu besorgen stellte kein Problem dar. Er trug zwei flache Aluminiumflaschen unter der Kleidung, die er ständig mit Eis füllte. Die Wärme seines Körpers sorgte für alles Weitere. Doch als bereits der zwölfte Tag ohne Nahrung vorüber war, ging es ihm wirklich schlecht. Krämpfe stellten sich ein und er begann zu halluzinieren. Nicht durchgehend, aber doch recht häufig. In einer klaren Nacht lag er einmal rücklings auf dem Eis vor seiner Höhle und schaute in den von Sternen übersäten Himmel, als ihm in der Ferne ein flackerndes Licht auffiel. Weit fort, hoch oben. Es schlängelte sich in wunderbaren türkisgrünen Farben durch die Atmosphäre. Das kannte der Nordmann zu genau und hatte es schon so oft bewundert, denn es war keine Einbildung. Das war Arsarnerit, das groänländische Wort für Nordlichter. Das Wort bedeutet etwa „die mit dem Ball spielen“. Eine uralte Inuit-Sage berichtete, dass es immer dann erscheint, wenn die verstorbenen Seelen mit kahlen Walrosschädeln spielten. Akiak stellte sich dieses Spiel vor und reimte sich zusammen, wie das wohl aussehen sollte. Als das Licht bald erlosch, sah er zum Mond, der in seiner vollen Pracht auf der anderen Seite des Himmels leuchtete, als ginge es um das letzte Leuchten im Üniversum. Manche Angakkuit unternahmen Flüge dorthin, um von der Strahlkraft des Mondmannes zu trinken. Die alten Schamanen erzählten, dadurch vermochten sie einer unfruchtbaren Frau zu einem Kind verhelfen.

Akiak überlegte, wie man wohl von der Erde zum Mond und zurück reisen könnte, fand aber keine Möglichkeit. Dann schlief er wieder ein. Die Wahrnehmung der Zeit verließ ihn nach und nach. Er wusste inzwischen nicht mehr, welcher Tag gerade war und wie lang er schon auf dem Meer trieb. Mehrmals meinte er, draußen auf See Lichter gesehen zu haben. Leider aber war es so, dass Schiffe dem Treibeis auswichen, um nicht gerammt zu werden. Einmal war ein Kutter ziemlich nahe. Es mochten Fischer oder vielleicht Forscher gewesen sein, die sich - aus welchen Gründen auch immer - so dicht an das gefährliche Eis wagten. Trotzdem waren sie noch zu weit weg, als dass sie sein Winken sehen oder sein Rufen hätten hoären konnten. Schmerzlich spürte er, dass er beim Ausräumen seines Schneemobils die Leuchtpistole vergessen hatte und erinnerte sich an die Worte seines Vaters, der zu ihm gesagt hatte, dass die Natur niemals einen Fehler verzeiht. Wie recht er damit hatte. Akiak erlebte zusehends weniger wache Momente. Auch wenn ihn das Bewusstsein immer wieder, jedoch nur kurz aus seiner Dämmerwelt in die Gegenwart zurückholte, verfiel er häufiger in fiebrige Träume. In den klaren Augenblicken verspürte er keinen Hunger mehr. Dieses Gefühl hatte sich längst von ihm verabschiedet. Er trank lediglich ein paar Schluck Wasser und ergab sich der Körperlichen Schwäche.

Eines Morgens dann, Akiak lag ausgestreckt auf dem Eis und lauschte dem Rauschen des Meeres, das gegen die Wand seines schwimmenden Eilands schlug, zeigte sich der erste Sonnenstrahl am fernen Horizont. Roätlich glänzend und rein wie ein geschliffener Diamant bohrte sich die Helligkeit unerwartet durch die dunkle Wolkendecke und beendete den polaren Winter. Und dann traute er seinen Augen nicht. Was er jetzt sah, konnte einfach nicht sein. Aus dem flach über der Eisdecke stehenden Lichtstrahl kamen zwei Inuit auf ihn zu.

»Sollte es doch Rettung geben?«, fragte er sich erstaunt und ungläubig. Seine kraftlosen Beine versagten jedoch, als er aufzustehen versuchte und auch die Arme wollten nicht mehr gehorchen. Bevor Akiak ihnen zurufen konnte, standen die Jäger ganz plötzlich auch schon vor ihm. Es kam ihm schleierhaft vor, wie sie die große Distanz so schnell überwinden konnten. Dann erschrak er aufs Neue.

»Vater? Großvater? Wie kann das sein?«, fragte er sie und wollte ihnen berichten, was ihm widerfahren war.

Sein Vater unterbrach ihn mit mildem Lächeln:

»Reich uns Deine Hände. Wir sind gekommen, um Dir zu helfen!«

Monate später. An der Küste Neufundlands sprang ein etwa zwoälfjähriger Junge zwischen den Felsen herum und suchte nach Muscheln, als sich sein Blick an einen am flachen Üfer treibenden Bogen heftete. Geschickt fischte er das Fundstück mittels eines langen Astes aus dem Wasser, setzte sich auf eine etwas höher gelegene, trockene Klippe und bestaunte die durch feinste Schnitzereien verzierte Waffe, die ihren vermutlich sehr langen Aufenthalt im Meer recht gut überstanden hatte.

»Der Bogen stammt ganz sicher aus den Polargebieten. Sieh, hier ist ein Eisbär eingeritzt und dieses Tier wird ein Wal sein. Am besten, wir bringen das gute Stück ins Museum. Dort wird man uns sicher mehr darüber sagen können«, schlug der Vater vor, als er das außergewoähnliche Kunstwerk in seinen Händen hielt.

Der Zufall wollte es, dass ein alter Inuit als ausgewiesener Fachmann für nordische Kunst anwesend war und die geschnitzten Bildgeschichten zu lesen wusste. Doch nicht nur das. Nach einigen Minuten des Üntersuchens blickte er auf und sagte:

»Ich kenne die dargestellten Geschichten gut, aber auch den erwähnten Jägern, Anarteq und Amaroq, bin ich selbst schon begegnet. Sie wohnten nicht weit von unserem Dorf, als ich noch in Groänland lebte. Es ging die Sage, dass der junge Anarteq allein mit dieser Waffe einen Eisbären erlegt hatte! Wenn Ihr nichts dagegen habt, schicke den Bogen dorthin zurück, wo er hingehoärt. Akiak war der damals noch kleine Sohn von Amaroq. Ich vermute, dass er den Bogen von seinem Vater erbte und vielleicht bei der Jagd verlor. Wir sollten dafür sorgen, dass er ihn zurückbekommt!«

Wochen später stand Nuka im Büro der kleinen Post und nahm erstaunt das an sie gerichtete Paket entgegen. Sie war misstrauisch und konnte sich nicht erklären, wer sie im fernen Neufundland kannte. Bald saß sie gespannt in der Dorfschule, hielt Akias Waffe in ihren Händen und bat die Lehrerin, den beiliegenden Brief vorzulesen.

Später, nachdem der Bogen wieder dort hing, wo ihn ihr Mann bei seinem letzten Aufbruch abgenommen hatte, stand sie traurig, allein und schweigend am Strand etwas abseits des Dorfes. Ruhig ging ihr Blick über das weite Meer.

»Jetzt bist Du bei Deinen Ahnen. Niemand wird mir sagen, was Dir zugestoßen ist, doch sei gewiss, dass Du als ein guter Inuit gelebt hast und die Götter sehr stolz auf Dich sind. Genau wie wir. Ich wünsche Dir alles Glück auf Deiner langen Reise durch die andere Welt.«

So blieb sie noch eine Weile stehen und vergoss ein paar stille Abschiedstränen, die in der kalten Luft sofort zu Eis erstarrten, kaum, dass sie über die Wangen liefen.

Auf ihrem Rückweg fiel ihr nahe einer Anhoähe in einigen hundert Metern Entfernung ein Eisbär auf, der sie schon länger zu beobachten schien. Als auch sie völlig ohne Angst inne hielt und zu ihm sah, wandte sich das Tier langsam Sekunden später ab, schaute noch einmal zurück, als wollte er sich über irgend etwas vergewissern, ging dann aber bedächtig seines Weges. Nuka bewegte sich nicht vom Fleck und sah ihm nach. Bald war der große Wanderer in der eiskalten Endlosigkeit mit bloßen Auge nicht mehr auszumachen. Die polaren Farben verliefen mehr und mehr ineinander, denn weiß ist Nanuq und weiß ist der Schnee.

The Desert Rose

Die Sonne stand bereits sehr flach über dem Horizont und tauchte den schier endlos wirkenden Himmel in ein tiefes Rot. Im Osten kroch die Dunkelheit ganz langsam über die Berge und machte das Flackern der ersten Sterne sichtbar. Ein leichter Wind lebte auf, trug die Hitze des Tages davon und schaffte Platz für etwas abendliche Kühle, die allerdings nicht wirklich erfrischte, denn der aufgeheizte Boden gab jetzt die gespeicherte Hitze ab und verdrängte die angenehmeren Temperaturen sofort wieder.

Der fast leere Greyhound, mit dem Sammy vor vierundzwanzig Stunden am Mississippi aufgebrochen und ü ber die Mutter aller Straßen nach Arizona gekommen war, stoppte nur kurz, spuckte ihn in diesem ausgedörrten Nirgendwo aus, fuhr sofort weiter und verschwand bald, eingehüllt in einer dicke Staubwolke, in der Ferne. Sammy hatte seinen Rucksack neben sich auf den Boden gestellt und wirkte ziemlich verlassen, als er, die Hände in den Hosentaschen vergraben, auf der endlosen Straße stand. Zu sehen gab es für ihn nicht viel an dieser einsamen Kreuzung, an der die Route 66, die von einer aus dem Nichts kommenden und in die Endlosigkeit führenden Landstraße gekreuzt wurde. Da war eine Autowerkstatt, die sich hinter einem kleinen Motel befand, das wiederum direkt an einen Diner grenzte, dessen Name in bunten Lettern aus Neonlicht über der Eingangstür in die Nacht leuchtete, um die hier vorbeifahrenden Reisenden anzulocken. Das sollte auch nicht weiter schwierig sein, denn das Desert Rose war weit und breit der einzige Schankbetrieb und wer es einmal bis hierher geschafft hatte, der würde unweigerlich stoppen, um seine Reise wenigstens für einen Moment zu unterbrechen. Aus keinem anderen Grund war Sammy ausgestiegen und hoffte, dass es im Diner nicht so aussah, wie in der erwähnten Werkstatt. Wenn es dann auch noch ein sauberes Bett für ihn gab, wollte er zufrieden sein. Also steuerte er auf das leuchtende Feuerwerk über der Tür zu, trat ein und war erstaunt, dass das Restaurant bereits auf den ersten Blick sehr gepflegt, geradezu reinlich und gemütlich wirkte. Da saßen ein paar Gäste und beugten sich über die vor ihnen stehenden Teller und Tassen. Lediglich ein Mann hob für einen Moment den Kopf, betrachtete schweigend den Ankömmling, wandte sich aber sofort wieder seinem Steak zu und nahm einen Schluck aus seinem Bierglas. In einer Ecke stand eine Musikbox. Die Lautstärke war verhalten und aus den Boxen drang der Sound von Credance Clearwater Revival. Have You Ever Seen The Rain halte in leisem Rhythmus durch den Raum. Es duftete nach frischem Kaffee und aus der Küche kam nicht nur der einladende Geruch leckeren Essens. Sammy saß inzwischen am Tresen, schaute sich noch einen Moment neugierig um und dann kam sie durch die Küchentür. Was sich da auf ihn zubewegte, war die personifizierte Versuchung, der Albtraum eines mit dieser Schoänheit verheirateten, eifersüchtigen Ehemannes. Jung, blond, unglaublich attraktiv, mit verführerischem Lächeln und eben solchem Gang. Sammys Augen klebten wie gefesselt an ihr, als er zu sich selbst sagte:

»Jetzt verstehe ich alles. In dieser Einsamkeit wurden vor allem die Kerle von den bunten Lichtern draußen angelockt, wie die Motten vom Licht und drinnen würde vermutlich jeder mehr bestellen, als er wirklich benötigte, nur, um mit dieser zweibeinigen Verführung reden zu können!«

»Hi. Ich heiße Judy. Was kann ich für Dich tun?«, wurde er unterbrochen und behielt seine spontane Antwort für sich, denn sie meinte damit ganz sicher etwas anderes, als es ihm durch den Kopf ging.

»Klar. Hast Du ein Zimmer für mich?«

»Wir haben immer etwas frei. Wie lange willst Du denn bleiben?«

»Keine Ahnung. Einen, vielleicht zwei Tage. Dann haue ich wieder ab!«

»Wo willst Du hin? An die Westküste?«

»Mal sehen. San Francisco wäre interessant!«

»Darf es auch was zu essen sein?«, unterbrach Judy das Gespräch über seine Reiseziele.

Sie kannte ihn nicht und von daher wollte sie keinesfalls den Eindruck vermitteln, ihn aushorchen zu wollen.

»Sehr gern. Ein Steak und ein kühles Bier wäre gut!«

Zwanzig Minuten später waren alle Gäste gegangen und er beobachtete Judys wiegenden Schritt, als sie mit einem Tablett auf ihn zukam, dass Essen abstellte und sich einfach zu ihm setzte.

»Judy, The Desert Rose«, sagte Sammy halblaut vor sich hin.

»Wenn Du es so sehen willst«, gab sie zurück, war aber sichtlich angetan von diesem Vergleich.

»Hat dieses Nest auch einen Namen? Ich meine, es ist ja kein richtiger Ort, aber trotzdem muss man doch jemandem erklären können, wie er hierher finden kann!«

»In den umliegenden Counties spricht man von der Desert Rose Junction. Das kennt praktisch jeder!«

»Kann ich mir vorstellen und sie kommen alle wegen des kühlen Bieres?«

Judy lehnte sich zurück und beobachtete ihn. Sie wartete ab, was ihr Gast gleich noch vom Stapel lassen würde. Eine kurze Pause trat ein.

»Das Licht draußen leuchtet derart in der Weite, dass es auch Aliens anlocken würde!«

»Und wenn schon. Sofern sie bezahlen, sind sie herzlich willkommen!«

Sie zog langsam an ihrer Zigarette, beobachtete ihn genau und machte sich so ihre ganz eigenen Gedanken über den einsamen Tramp. Er gefiel ihr, stellte sie für sich fest, sah sehr gut aus und hatte eine entspannte, besonnene Art.

»Rauchst Du?«, fragte sie.

»Manchmal«, erwiderte er und zog einen Joint aus der Jackentasche, den sie zusammen auf der Veranda vor dem Eingang durchzogen.

»Gibt es auch einen Mr. Desert Rose?«

»Klar. Mein Mann Rick. Er schraubt noch drüben in der Werkstatt. Der Chevi des Sheriffs ist kaputt. Aber lass Dich nicht von ihm erwischen. Wenn er Dich mit mir so sieht, bringt er Dich gleich um!«

»Ich habe ihm doch nichts getan. Ich kenne ihn nicht einmal!«, sagte Sammy gleichgültig.

»Er braucht keinen Anlass. Seine Eifersucht reicht ihm aus!«

»Und wie reagiert er auf die Gäste, die Dich ganz sicher und unablässig anstarren, als wärest Du aus einer anderen Welt?«

»Am Wochenende ist hier immer richtig was los. Da kommen die Trucker aus allen Richtungen und die Cowboys von den Ranches, um etwas Ablenkung zu haben. Dann steht er den ganzen Abend hinter der Theke und lässt niemanden aus dem Auge. Mich nicht und auch keinen Gast!«

»Und wenn ein Fremder ….. «

»Du brauchst nicht weiter zu fragen. Wenn Du ein paar Tage länger bleibst, wirst Du es schon erleben!«

»Wieso?«

»Na ja. Zu später Stunde wagt sich immer wieder der eine oder andere übermütige Trunkenbold hinter dem Gestrüpp hervor, um mich anzubaggern!«

»Ich vermute mal, dass Du daran ganz unschuldig bist?«

Judy sah ihn einen Moment schweigend an. Diese direkte Art gefiel ihr. Offensichtlich ließ er sich von ihren Erzählungen überhaupt nicht beeindrucken und vermutlich wollte er gar nichts von ihr. Damit aber wäre er der Erste und das glaubte sie nun auch wieder nicht. Sie überlegte sich, ihn eingehend zu testen. Bald nahm Judy sein leeres Bierglas, stand auf und wollte in die Küche gehen. Dabei stützte sie sich kurz auf seine Schulte, strich ihm ganz beiläufig mit einem Finger durch die Haare und entfernte sich mit wiegenden Hüften. Nach ein paar Metern drehte sie sich um und stellte fest, dass Sammy ihr nicht wie all die anderen Möchtegernheroes hinterher glotzte. Als wäre überhaupt nichts gewesen, saß er da und sah in die warme dunkle Nacht. Ignoriert zu werden, konnte Judy allerdings auch nicht so recht vertragen und nahm sich vor, diesem Lonesome Rider zu gegebener Zeit eine kleine Lektion zu erteilen.

Sammy hingegen hatte ihre Absichten sehr wohl registriert. Bestätigte sie doch tatsächlich den ersten Eindruck , den er von ihr hatte.

»Hey, Rick. Ich kenne Dich noch nicht, aber ich verstehe Dich trotzdem. Deine Schönheit ist ein echtes Früchtchen. Mit der hängst Du wirklich am Ende des Tampens«, dachte er sich.

Ihm war klar, dass sie ihren Köcher bereits füllte, um noch weitere Pfeile auf ihn abzuschießen. Doch was sie auch anstellen würde, er wollte vorbereitet sein.

Bald aber stand er auf und ging in sein Zimmer, das Judy für ihn inzwischen hergerichtet hatte. Beim Betreten des Raums kam ihm ein angenehmer Zitronenduft entgegen. Als er im selben Moment das Licht einschaltete, staunte er nicht schlecht, wie ordentlich und aufgeräumt es um ihn herum war und wie geschmackvoll selbst ein Motelzimmer eingerichtet sein konnte.

»Sie mag ein kleines freches Aas sein, aber eine ordentliche Hausfrau ist sie ganz sicher. In dieser staubigen Einöde einen sauberen Diner und eine solche Unterkunft zu betreiben, war ganz bestimmt nicht leicht«, überlegte er, schaute sich aufmerksam um und gestand sich ein, dass er diesen Teil an ihr wirklich mochte.

»Mit Judys Äußerem, ihrem bedenklich kurzen Rock und dem weiten Blusenausschnitt die Kunden anzulocken, war das Eine. Die ganz sicher testosterongesteuerten Schmeißfliegen der Straße von ihr abzuhalten, das Andere und für Rick sicherlich keine leichte Aufgabe«, dachte Sammy, als er frisch geduscht auf seinem Bett lag, dem Zirpen der Grillen lauschte und bald in einen tiefen Schlaf fiel.

Am nächsten Morgen kroch er zeitig aus den Federn und schlenderte entspannt über den Hof. In großen Kübeln waren bunte Blumen gepflanzt, die herrlich blühten und an denen trotz der Hitze kein einziges verwelktes Blatt zu sehen war. Alles äußerst gepflegt, die Wege von der Straße zu den Gebäuden gefegt und aus dem Diner waberte eine angenehme Wolke frischen Kaffeegeruchs über die Veranda.

»Guten Morgen. Gut geschlafen?«, rief ihm Judy mit ihrem freundlichem Lächeln entgegen.

»Wie in Abrahams Schoß«, gab Sammy zurück. Er musste sich zwingen, möglichst entspannt zu wirken und seinen Blick von ihr zu lösen.

Sie trug lediglich eine hautenge Jeans, ein paar bequeme Sneakers und ein weißes T-Shirt. Trotzdem fesselte sie seine ganze Aufmerksamkeit. Ihre blonden Haare wehten in der leichten Morgenbrise und ihr Lachen raubte ihm fast den Verstand, als sie auf ihn zukam und eine Tasse Kaffee reichte.

»Komm mit rein. Wir frühstücken gerade und ich moächte Dir meinen Mann vorstellen!«

Als Sammy durch die Tür trat, sah er Rick zum ersten Mal und würde diesen Moment so schnell nicht mehr vergessen. An dem runden Tisch in der Mitte des Gastraumes saß ein Mann, der ihn stark an Clint Estwood erinnerte. Groß, stark, smart, gut aussehend. Ein freundliches Lächeln, aber auch einen festen, entschlossenen Blick. Sammy verstand nach nur wenigen Sekunden alles viel besser. Nur so ein Dirty-Harry-Typ konnte das Zeug haben, eine Frau wie Judy zu faszinieren und an sich zu binden. Ihm war klar, dass jeder, der sich seiner Frau zu weit annäherte, einen gefährlichen Weg betrat. Rick war offensichtlich ein echter Gegner für all jene, die sich ihm in den Weg stellten.

»Ich bin Rick«, stellte er sich freundlich lächelnd vor und gab Sammy mit kräftigem Druck die Hand.

»Judy hat mir von Dir erzählt«, sagte er kurz und bohrte seinen Blick in das Gesicht des Tramps.

»Sammy«, gab dieser kurz zurück, erwiderte den männlichen Händedruck, hielt den unbeweglichen Blicken stand und dachte nur kurz darüber nach, ob seine Frau ihm wohl auch von ihren kleinen Annäherungsversuchen am Vorabend erzählt hatte, ohne wirklich ernsthaft eine Antwort zu erwarten.

»Du bist einer von den wenigen Gästen, die länger als eine Nacht bleiben«, eröffnete Rick das Gespräch, als sie zu dritt am Tisch saßen.

»Wann ziehst Du weiter?«

»Morgen!«

»Und wo geht es hin?«

»Vermutlich San Francisco!«

»Was arbeitest Du?«

»Eigentlich alles, was anfällt und Geld bringt. Ich kenne mich aber ganz gut mit Autos aus!«

»Hört sich interessant an. Hast Du Lust, mir in der Werkstatt zu helfen. Ich habe einiges an Arbeit und könnte etwas Hilfe gut gebrauchen!«

»Ich weiß nicht so recht«, warf Sammy ein, sah zu Judy und ahnte, dass sein Bleiben gefährlich werden könnte. Auch, wenn er Rick sehr sympathisch fand und nicht daran interessiert war, ihm in den Rücken zu fallen, vermochte er sich ein leise aufkommendes Interesse an Judy nicht zu verschweigen.

»Ach, komm. Nicht lange zögern. Ein Zimmer hast Du, zu essen bekommst Du auch und zwanzig Dollar Tageslohn dazu!«

»Okay. Aber nächste Woche verschwinde ich«, sagte Sammy nach nur kurzem Überlegen, denn das Geld konnte er wirklich gut gebrauchen.

Er musste nur zusehen, dass er die Chefin nicht zu dicht an sich heranlassen würde. Vor allem nicht, wenn sie allein wären. Judy beobachtete ihn unablässig, spielte aber die rührselige Frau, kümmerte sich um ihren Mann, versorgte den Gast, räumte später den Tisch ab und widmete sich ihrer Arbeit, als eine Stunde später die ersten Gäste kamen. Sammy sah sich wenig später beim Olwechsel unter einem Dodge wieder und quasselte angeregt mit Rick.

»Du solltest Deine Frau auch mal an die Werkstatt lassen!«

»Nein, besser nicht. Dann würde hier zwar alles blitzen, aber ich fände keinen einzigen Schraubenschlüssel wieder!«

»Das ist ein gutes Argument!«

»Ich fühle mich ganz wohl in diesem Schmutz und die Kunden sind zufrieden!«

»So soll es sein. Mich stoärt es auch nicht. Wer schraubt, muss das bisschen Schmutz ab können!«, sagte Sammy und drehte das Radio etwas lauter.

Die Arbeit viel ihm beileibe nicht schwer. Alles nur kleine Sachen und mit Rick war ein gutes Auskommen. Aus diesem Blickwinkel hatte er eine nette und finanziell lukrative Zeit vor sich. Der Tag verging, am Abend, gleich nach dem Essen, saß Sammy wieder auf der Veranda und unterhielt sich mit Judy, während Rick immer bis spät in der Werkstatt herumbastelte. Dieser Tage baute er sich einen älteren Ford Mustang auf, der ihm seine gesamte Freizeit raubte.

»Dein Mann ist sehr sympathisch und gut aussehend«, sagte Sammy und sog an seinem Joint, um ihn anschließend an Judy weiterzugeben.

»Ja und in seine Autos verliebt!«

»Männer sind so«, erhielt sie als Antwort.

»Soll er. Ich halte ihn nicht auf. Hier draußen gibt es ohnehin nichts anderes zu tun, als zu arbeiten und den Laden in Ordnung zu halten!«

»Fahrt Ihr denn niemals weg?«

»Nein. Das geht nicht. Einer muss immer hier sein. Ich würde auch gern mal an die Westküste und Ürlaub machen, aber jetzt ist es, wie es ist. Vielleicht wird es später einmal klappen!«

»Hast Du vielleicht Lust, morgen mit dem Jeep in die Wüste hinauszufahren?«, fragte sie nach einer kleinen Weile.

»Warum?«

»Üm wenigstens mal für einen kurzen Moment Abwechselung zu haben!«

»Und was sagt Rick dazu?«

»Der ist nicht da. Er muss mit dem Pickup los und Ersatzteile kaufen. Er wird erst Übermorgen zur Mittagszeit zurück sein. Hier draußen fährst Du nicht mal eben um die Ecke. Hier dauert alles etwas länger!«

»Aber trotzdem«, wollte Sammy einwenden.

»Musst ihm ja nichts sagen. Wir fahren doch bloß ein bis zwei Stündchen zu den Dünen dort hinten, rauchen, ein wenig trinken und miteinander schwatzen!«

Sammy sagte nichts, saß einfach da, schaute in die Ferne und schwieg. Wohl wissend, was ihr Angebot für sie alle drei bedeuten konnte. Ohne weiter auf ihre Frage einzugehen stand er bald wortlos auf und ging in sein Zimmer. Judy hatte zu keinem Zeitpunkt eine Antwort erwartet. Sammys Schweigen sagte ihr alles und so blieb sie noch einen Moment völlig entspannt allein auf der Veranda.

»Hast Du mal einen Moment?«, kam Rick am nächsten Vormittag auf ihn zu.

»Klar. Was gibt es?«

»Ich muss heute Nachmittag mit dem Pickup los und komme erst Morgen wieder. Vielleicht kannst Du in den Abendstunden meine Frau unterstützen und hinter der Bar aushelfen?«

»Kann ich durchaus, aber es sind doch immer nur wenige Gäste da!«

»Irrtum. Heute ist Wochenmitte. Da brauchen die Cowboys aus der Gegend etwas Ablenkung und Alkohol. Mittwochs ist hier immer ganz schön Trubel!«

»Mach ich gern. Du kannst Dich auf mich verlassen!«

»Na ja. Ganz so einfach ist es nun doch nicht, denn wenn die ersten Desperados erst mal stramm sind, können sie ihre Hände oft nicht stillhalten!«

»Was meinst Du?«

»Judy!«

»Ah, ich verstehe. Wenn es Randale gibt, rufe ich den Sheriff!«

»Das macht keinen Sinn. Bis der hier ist, geht die Sonne längst wieder auf. Hier regeln wir das besser sofort und selbst!«

»Du meinst … ?«

»Genau. Wenn sich einer von denen zu weit hinter dem Busch hervorwagt, ziehst Du ihm eins über. Oder hast Du damit ein Problem?«

»Mach Dir keine Sorgen. Ich komme aus dem Süden. Da habe ich schon so manchem Seemann über die Reling geholfen!«

»Das wollte ich von Dir hören und sei nicht zimperlich, denn die sind es auch nicht. Den ersten Rabauken zerlegst Du gleich richtig, dann werden es sich die anderen doppelt überlegen!«

Nachmittags sprach Sammy mit Judy über den Abend und was Rick zu ihm gesagt hatte.

»Er ist halt tierisch eifersüchtig und tut so, als könnte ich nicht selbst auf mich achten. Andererseits ist seine Sorge um mich auch wieder lieb, meinst Du nicht?«

Als die Sonne fast untergegangen und Rick schon längst auf Achse war, stand Sammy das erste Mal wie ein echter Keeper hinter der Bar und putzte Gläser. Geradeso, wie er es in den alten Hollywood-Western immer gesehen hatte. Die Armel hochgekrempelt und eifrig bei der Arbeit, allerdings nur so lange, bis Judy kam.

»Was machst Du da?«, wollte sie in erbostem Ton wissen.

»Siehst Du doch. Barkeeper müssen das machen!«

»Barkeeper müssen das machen«, äffte sie ihn mit reichlich schnodderiger Gestik nach.

»Mag ja sein, aber nicht in meinem Diner. Wenn Du Dich mal umgesehen hättest, wäre Dir sicherlich aufgefallen, dass hier alles picobello ist. Dazu gehören auch die Gläser. Also, hoär auf damit. Das beleidigt mich!«

Sammy wagte es nicht, auch nur ein weiteres Glas aus der Vitrine zu nehmen, so heftig war der noch immer im Raum schwebende und in seinen Ohren droähnende Vortrag.

»Mein Gott, ist die empfindlich«, dachte er sich.

Und als hätte sie seine Gedanken lesen können, droähnte die nächste Salve hinter ihm los.

»Du kannst denken, was Du willst. Ich rate Dir allerdings, es bloß nicht zu äußern!«

Unausgesprochen waberte eine gefährliche Drohung durch den Salon, die ihn mächtig einschüchterte und für Sekunden hilflos dastehen ließ, als wäre er ein beim Klauen erwischter Schuljunge.

»Friedenspfeife?«, sagte er plötzlich, drehte sich um, setzte sein freches Grinsen auf und hielt zwei Joints in den Händen.

Er wusste inzwischen nur zu genau, dass Judy seinen Frechheiten nicht wirklich widerstehen konnte und es auch nicht wollte. Wenig später saßen sie zusammen auf der Veranda, rauchten und schwatzten über alles mögliche. Die vorangegangene Gardinenpredigt war längst vergessen. Gegen zwanzig Uhr füllte sich der Laden. Die Stille der Wüste wurde von lauten Motorengeräuschen unterbrochen und der bis zum Horizont reichende Parkplatz füllte sich rund um das Desert Rose mit Pickups, Jeeps, Traktoren und einigen Motorrädern. Der weithin sichtbare Neonschriftzug und die vielen Fahrzeuge vor dem Diner ließen noch einige Trucks stoppen, sodass es für Judy und Sammy tatsächlich viel Arbeit gab. Nachdem die Meute verwegener und verwegenster Cowboys gefüttert war, floss der Alkohol in Mengen. Aus der Jukebox droähnte unaufhörlich Countrymusik, die jeder kannte und die in schrägem Gesang von einigen Gästen lautstark begleitet wurde. Hinderliche Stühle rückte man kurzerhand beiseite, schaffte sich eine Tanzfläche und dann tobte sich die ganze Bande aus.

»Wie lange halten die das durch«, wollte Sammy wissen.

»Wenn wir beim Morgengrauen nicht die Bremse ziehen, sind die kommende Woche noch hier«, rief ihm Judy durch den Krawall zu.

»Aber die müssen doch Morgen arbeiten?«

»Die denken jetzt an alles, aber gewiss nicht an ihre Arbeit!«

Gegen Mitternacht kam das, was Rick vermutet hatte. Dazu musste er aber auch kein Prophet sein, denn Judy trug mal wieder sehr knappe, kurze Jeans und eine ebensolche, halb geöffnete Bluse. Sammy hatte schon einige Zeit die stieren Blicke eines fetten Bikers aufgenommen, der die Wirtin nicht unbeobachtet ließ, bis er ihr, als sie mit einem Tablett Biergläser an ihm vorbeiging, mit der flachen Hand kräftig auf den wohlgeformten Hintern klatschte. völlig entspannt stellte Judy die Getränke ab, drehte sich um und schmierte dem Typen eine, die sich gewaschen hatte. Das erregte Aufsehen und einige der Gäste drehten sich zu den beiden um. Der bärtige Easy Rider hätte es vermutlich mit der Ohrfeige auf sich beruhen lassen. So aber, von vielen Blicken in den Mittelpunkt der Veranstaltung gezerrt, war es für ihn eine Frage der Rockerehre, sich nicht von einer Frau derart blamieren zu lassen. Also stand er auf und pöbelte Judy mit schmutzigen Schimpfworten an. Sammy hatte die wilde Aggression dieses Typen sofort wahrgenommen und Judy wich zwei Schritte zurück, wohl wissend, dass es für sie jetzt gefährlich wurde und sie Hilfe benötigte. Rick konnte sich auf Sammy verlassen. Das hatte er ihm versprochen und ein gegebenes Wort galt. Noch bevor der bärtige Riese in seiner dämlichen Bikerkutte auch nur einen Schritt auf Judy zugehen konnte, packte Sammy ihn an seinen langen Haaren, zog ihn mit einem mächtigen Ruck zurück.

»Lass das lieber sein. Das geht für Dich nicht gut aus. Es wird wohl das Beste sein, Du hievst Deinen prallen Hintern auf Dein verrostetes Eisenschwein vor der Tür und machst Dich sofort aus dem Staub!«