9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

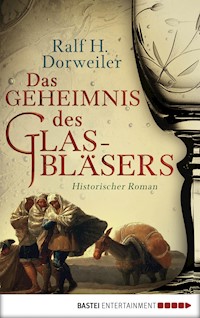

Glas, so klar wie Kristall - so etwas hat im Schwarzwald im 15. Jahrhundert noch niemand gesehen. Der junge Glasbläser Simon wird ausgesandt, das Geheimnis dieses Wunders zu lüften. Mit einem treuen Gefährten macht er sich auf die gewagte Reise über die Alpen nach Venedig. Auf der Insel Murano kommt er nicht nur der gesuchten Rezeptur näher, sondern auch der wunderschönen Marietta. Als diese in Lebensgefahr gerät, ist der Auftrag vergessen. Simon folgt ihr blindlings in die von den Osmanen belagerte Stadt Konstantinopel ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 763

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

INHALTSVERZEICHNIS

CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumZitatPROLOGKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26KAPITEL 27KAPITEL 28KAPITEL 29ERSTER EPILOGZWEITER EPILOGDANKSAGUNGDRAMATIS PERSONAEKarte 1: Die Reiseroute des GlasbläsersKarte 2: Der Mittelmeerraum im 15. JahrhundertÜBER DIESES BUCH

Glas, so klar wie Kristall – so etwas hat im Schwarzwald im 15. Jahrhundert noch niemand gesehen. Der junge Glasbläser Simon wird ausgesandt, das Geheimnis dieses Wunders zu lüften. Mit einem treuen Gefährten macht er sich auf die gewagte Reise über die Alpen nach Venedig. Auf der Insel Murano kommt er nicht nur der gesuchten Rezeptur näher, sondern auch der wunderschönen Marietta. Als diese in Lebensgefahr gerät, ist der Auftrag vergessen. Simon folgt ihr blindlings in die von den Osmanen belagerte Stadt Konstantinopel …

ÜBER DEN AUTOR

Ralf H. Dorweiler, geboren 1973 in der Nähe von Frankfurt am Main, hat in Köln Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft studiert. Danach ging er, seinen breitgestreuten Interessen und Talenten entsprechend, verschiedensten Tätigkeiten vom Schauspieler bis hin zum Manager von Callcentern nach. Mittlerweile lebt Ralf H. Dorweiler im Südschwarzwald, wo er als Redakteur bei einer großen regionalen Tageszeitung arbeitet. Außerdem hat er mehrere Regionalkrimis veröffentlicht. Er ist mit einer Opernsängerin verheiratet und Vater eines Sohnes.

Ralf H. Dorweiler

Das GEHEIMNIS des GLAS-BLÄSERS

Historischer Roman

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat: Lena Schäfer

Kartenillustration: © Markus Weber, Guter Punkt München

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München

Unter Verwendung von Motiven von © Finepic / shutterstock und © The Snowstorm, 1786–87 (oil on canvas), Goya y Lucientes, Francisco Jose de (1746–1828) / Prado, Madrid, Spain / Bridgeman Images

Vignette im Innenteil: © Babich Alexander / shutterstock

eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-4985-6

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Das ist fürwahr kein rechter MannDer nie was Törichtes begannUm schöner Frauen willen.

Ulrich von Zazikhoven, mittelhochdeutscher Dichter,13. Jahrhundert

PROLOG

16. März, anno 1452, Rom

Trinkt, mein Vögelchen! Trinkt!«

Lachend ließ Friedrich seine rechte Hand unter den Tisch gleiten und grub seine Finger durch die Stoffschichten des prunkvollen Seidenkleids in den Oberschenkel des jungen Mädchens. Eleonores Bein zuckte bei der unkeuschen Berührung. Ihr zierlicher Oberkörper zeigte keine Regung, doch sie blickte Friedrich aus ihren hübschen braunen Augen an wie eine Meise den jagenden Kater vor dem tödlichen Sprung. Schließlich lächelte sie trotz aller Schüchternheit würdevoll.

Das gefiel Friedrich. Die Kleine war wohlerzogen und durchaus hübsch mit dem ebenmäßigen Gesicht, der feinen Nase und dem schmalen Mund. Trotzdem konnte er sich einer gewissen Sorge nicht erwehren. Eleonores Schenkel waren tatsächlich dürr wie die Beine eines Vögelchens. Er lockerte seinen Griff etwas. Ein Mann wie er würde sorgsam aufpassen müssen, das zierliche Mädchen nicht zu zerbrechen.

»Mein König«, tadelte sie ihn freundlich, aber entschieden mit ihrer glockenreinen Stimme.

»Noch könnt Ihr mich Euren König nennen«, sagte Friedrich und fügte stolz hinzu: »In wenigen Tagen ruft Ihr mich Euren Kaiser!« Er löste die Hand von ihrem Bein und ergriff damit sein schmuckvolles Glas. »Stoßt mit mir an, meine Gemahlin!«

Die feinen Hochzeitsgläser waren nur eines der wertvollen Geschenke, die Friedrich von Habsburg seiner jungen Braut zur Vermählung mit nach Italien gebracht hatte. Er konnte sich an ihnen kaum sattsehen. Die künftige Mutter seiner Söhne und Töchter sollte von allem nur das Vortrefflichste bekommen. Und diese gläsernen Kelche mit breitem Fuß waren das Beste, was aus Glas gefertigt werden konnte. Dafür hatte er gesorgt. Die berühmtesten Glasmacher des ganzen Habsburgerreiches hatten in einem emsigen Wettstreit Gläserpaare hergestellt, und Friedrich höchstpersönlich hatte die kunstfertigsten Exemplare ausgewählt. Füße und Kelche der beiden grün schimmernden Gläser hatte der begnadete Künstler mit ausgefeilten Ornamenten versehen. Die Vorderseite zierte ein Oval, das von Nachtigallen und Glasästen umrahmt war. In der Mitte des Ovals war in leuchtenden Farbtönen das frisch vermählte Paar aufgemalt.

Friedrich fand sich gut getroffen. An der langen gebogenen Nase und der prunkvollen Kaiserkrone, die ihm der gute Papst Nikolaus erst in drei Tagen aufs blonde Haupt setzen würde, konnte ihn jedermann erkennen. Der Künstler ließ ihn einer feingliedrig gestalteten Frau die Hand reichen, auf deren wallendem dunklen Haar ein zierliches Krönchen glänzte. Auch wenn der Maler außer einer Beschreibung Eleonores keine Vorlage für die Braut gehabt hatte, konnte Friedrich eine ausgeprägte Ähnlichkeit feststellen. Dieses Geschenk war einer Kaiserin würdig!

Eleonore, die ihm vor wenigen Stunden im Petersdom angetraut worden war, hatte die Hochzeitsgläser ebenfalls ausgiebig bewundert und sogar noch mehr gelobt als die Gewänder aus sizilianischer Seide oder den Schmuck aus der besten Wiener Goldschmiede. Jetzt erhob sie ihr Glas mit beiden Händen und stieß vorsichtig mit ihrem Gemahl an.

Eleonore nippte, Friedrich ließ den Rebensaft in großen Schlucken die Kehle herabrinnen. »Trinkt!«, rief er in den geschmückten Saal, und Hunderte Gäste kamen seiner Aufforderung nur zu gerne nach.

»Man schicke den Nächsten herein!«, befahl Friedrich kurz darauf. Der starke Wein ließ seine Zunge pelzig und schwer, seine Gedanken aber leicht und geschmeidig werden. Er war begierig darauf, sich anzuschauen, mit welchen Geschenken die Fürsten und Könige der ganzen bekannten Welt den künftigen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches wohl bedachten.

Der lange Tisch des Königspaares stand etwas erhöht an der kurzen Seite des vatikanischen Festsaals, der sicher zweihundert Fuß lang war. Zehn mächtige Säulen auf jeder Seite stützten die hohe, mit prunkvollen Mosaiken verzierte Decke. Durch die exquisiten Buntglasfenster drang warmes Sonnenlicht herein. Die Tische brachen fast unter der Last der Gerichte und Weinkrüge, die von einer Hundertschaft an Dienern und Mägden ohne Unterlass aufgetragen wurden.

Trotz der enormen Ausmaße des Saals saßen die hohen Gäste dicht an dicht. Nur vor dem Königstisch hatte der Truchsess eine große Fläche frei gelassen, damit die Vertreter der christlichen Völker dem Jubelpaar ihre Ehrerbietung erbringen konnten.

Zwei Standartenträger traten durch das große Tor. Kaum war das intensive Rot der venezianischen Republik zu sehen, ging ein Raunen durch den Saal. Auf den Fahnen leuchtete, mit goldenem Faden eingestickt, der Löwe von San Marco. Den beiden jungen Trägern, die sich ähnelten wie ein Ei dem anderen, folgte ein hochgewachsener Mann, der in feinste Stoffe gewandet aufrecht auf den Tisch des Königs zuschritt, ohne auf die vielen Rufe der Feiernden zu achten. Mit fünf Schritten Abstand folgte ihm ein Diener, der ein Kästchen aus geöltem und poliertem Wurzelholz trug, gerade groß genug, dass Friedrichs Festtagskrone darin Platz gefunden hätte. Als die vier Männer vor dem Königstisch ankamen, traten die Standartenträger zurück, während der junge Gesandte sich kunstvoll verbeugte. Friedrich schätzte ihn auf vielleicht fünfundzwanzig Jahre.

Er runzelte die Stirn. Der Doge hatte ihm also einen Knaben geschickt! Die Venezianer waren ein aufgeblasenes Volk und betrachteten ihre Lagunenstadt als glänzenden Nabel der Welt. Eine lange Grenze trennte das Reich der selbst ernannten Serenissima von Friedrichs Österreich. Ebenso lang war die Geschichte der Reibereien zwischen den Nachbarn.

Der junge Gesandte trug enge Hosen nach der neusten Mode und posierte vor dem königlichen Tisch wie ein eitler Gockel, der gleich krähen will. Sein schulterlanges, glänzend schwarzes Haar wippte bei jeder Bewegung. Sein Blick schweifte über die Persönlichkeiten an Friedrichs Tisch und verweilte bei Papst Nikolaus und Alfons von Aragonien einen Moment länger als bei den anderen.

Friedrich erkannte in den Augen und in der Haltung des Burschen sofort den Hochmut, der allen Venezianern zu eigen war. Dabei hatten die Dogen nur die besondere Lage ihres Reiches zu nutzen gewusst. Venedig beherrschte die Handelsrouten nach Osten. Seine Flotten transportierten nicht nur alltägliche Güter wie Salz, Wein oder Tuch, sondern auch so seltene und wertvolle Waren wie Pfeffer, Seide, Pelze oder Edelsteine. Je unermesslicher der Reichtum der Venezianer geworden war, umso selbstherrlicher führten sie sich auf. Denn über eines waren sie sich bewusst: Ein reicher Feind ist ein gefährlicher Feind. Wer nicht gerüstet war, dem Löwen im offenen Kampf gegenüberzutreten, reizte das goldene Raubtier besser nicht. Das wusste Friedrich nur zu gut. Die Hand Eleonores hatte er sich nicht zuletzt gesichert, um sich Venedigs Neutralität zu vergewissern.

Und nun sandte der Doge einen Jungen! Der setzte ein überhebliches Grinsen auf, während der Ausrufer seinen Stock dreimal auf den Boden stieß. Friedrich zwang sich, das Lächeln zu erwidern. Er hatte keine Lust, sich heute zu ärgern. Außerdem überwog seine Neugier, ob der Inhalt des vielversprechend aussehenden Holzkästchens dem feierlichen Anlass angemessener war als das Alter seines Überbringers.

Der Ausrufer vermeldete der Gesellschaft: »Signor Emilio Nani, Mitglied des Großen Rats der Republik Venedig.«

Der Genannte vollführte eine kunstvolle, aber nicht besonders tiefe Verbeugung, richtete sich behände wieder auf und blickte Friedrich und seine Braut an, als wäre er ihnen gleichgestellt.

»Mein ehrenwerter Herr, der fünfundsechzigste der ruhmesreichen Dogen der Serenissima Repubblica di San Marco, der erste und oberste der Bürger, Francesco Foscari, lässt Eurer Majestät und seiner jungen Braut die besten Wünsche und Gratulationen zur Hochzeit überbringen«, begann er in gut verständlichem Deutsch. »Francesco Foscari ist im Purpur ein König, im Rathaus ein Senator, aber in der Stadt ein Gefangener. Wie Ihr sicherlich wisst, verlässt ein Doge niemals seine Stadt. Darum wird nun mir die Ehre zuteil, Euch das Geschenk des Dogen und aller Venezianer zu überreichen.« Damit verbeugte er sich erneut tief vor Friedrich, um sich dann auf Portugiesisch an Eleonore zu wenden.

»Was sagt er?«, fauchte Friedrich nach hinten.

Der Diener, der sich dort zur Verfügung hielt, übersetzte die Worte des Venezianers: »Er sagt, man habe nicht übertrieben, als man die Schönheit der Braut in allen bekannten Landen besang.«

Friedrich bemerkte, dass Eleonore den Fremden anlächelte. »Genug der schönen Worte!«, mahnte er lautstark. Eleonore blickte erschrocken zu ihm.

»Nicht einmal vor einem König, der bald Kaiser wird, kann ich stehen und eine schöne Frau unbeachtet lassen«, sagte Emilio Nani wieder auf Deutsch. »Verzeiht meine Schwäche, Eure Majestät.«

Friedrich schnaubte und griff nach seinem Glas, um ein paar Schlucke des guten Rotweins zu trinken. Es war ruhig geworden im Saal. Selbst in der hintersten Reihe konnte man das Klirren hören, als Friedrich sein Hochzeitsglas abstellte. Er wischte sich mit dem Tischtuch über den Bart und richtete seine Krone. Immer noch blieb alles still. Niemand würde es wagen, vor dem König das Wort zu ergreifen.

»Wir freuen uns, dass Ihr hier seid, E…«

»Emilio Nani, mein Herr«, half der Venezianer nach, ohne eine Regung zu zeigen.

»Meine geliebte Gemahlin und ich fühlen uns geehrt von der Anwesenheit so vieler bedeutsamer Männer, die alle gekommen sind, den Tag unserer Vermählung mit uns zu begehen. Aber selbst ein König kann nicht alle Namen seiner Gäste im Gedächtnis behalten, ob sie nun belangvoll oder von geringer Bedeutung sind. Was meint Ihr?«

Emilio Nani senkte als Antwort kurz den Blick. Seine Augen funkelten, er schwieg jedoch.

»Was für ein Geschenk hat der ehrenwerte Doge Venedigs wohl für den künftigen Kaiser auserkoren?«, durchbrach Eleonores Stimme die Stille und nahm dem Moment die Schärfe.

»Ihr habt ja so recht, meine Liebste. Zudem warten noch viele andere, die uns ebenfalls ihre Aufwartung machen wollen.« Friedrich richtete den Zeigefinger auf Emilio Nanis Kopf. »So zeigt uns das Geschenk!«

Der Venezianer gab dem Träger der großen Schatulle ein Zeichen vorzutreten.

»Eure Majestät, König Friedrich, Eure Majestät, Königin Eleonore. Im Wissen um die große Zahl an Gratulanten, die fiebernd darauf warten, Euch ihre Aufwartung machen zu dürfen, werde ich nicht viele Worte verlieren, sondern Euch gleich das Geschenk des Dogen überreichen.«

Nani nickte, sein Diener öffnete langsam die Schatulle, und schließlich kam das Geschenk zum Vorschein.

»Es sind Gläser!«, rief Friedrich aus.

Ein Raunen ging durch den Saal.

Eleonore beugte sich vor, um die Gläser besser sehen zu können. Und auch Friedrich konnte den Blick nicht von dem Geschenk abwenden. Das war unmöglich! Das Glas dieser Gefäße war so klar, als bestünde es aus fest gewordenem Gebirgswasser. Es war vollkommen durchsichtig, sodass man den reichlich angebrachten Schmuck von allen Seiten sehen konnte. Goldene Ornamente zierten den Kelch und den Fuß. In dem kurzen Stiel dazwischen schwebten eingeschlossene Luftblasen wie glänzende Juwelen. Und trotzdem waren die Wände der Hochzeitsgläser kaum dicker als ein Bogen Pergament.

»Sie sind wunderschön!«, hauchte Eleonore und streckte die Hand aus. Emilio Nani reichte ihr eines der Gläser.

»Gebt mir das andere!«, befahl Friedrich.

»Seht«, rief Eleonore, »selbst Eure Zeichen sind ins Glas geschliffen!«

Friedrich nahm das Geschenk entgegen. Jetzt sah er es auch. Am Fuß des Glases befand sich ein kleiner Schriftzug: A – E – I – O – U. Das war die Abkürzung von Friedrichs Wahlspruch, über deren Bedeutung zu seiner stillen Belustigung im ganzen Reich gerätselt wurde.

»Was bedeuten die Buchstaben, mein Gemahl?«, fragte Eleonore.

»Ich werde es Euch vielleicht zu gegebener Zeit erläutern«, antwortete Friedrich kurz angebunden.

»Nirgends sonst auf der Welt findet Ihr ein solch reines Glas wie unser Cristallo«, lobte der Venezianer sein Geschenk in den Himmel. »Die Glasmacher auf der Insel Murano haben einen Weg gefunden, Glas ohne jegliche Färbung herzustellen. Ist es nicht wundervoll?«

Friedrich wog das Trinkgefäß in der Hand. Es war nicht so schwer wie die Hochzeitsgläser, die er Eleonore zum Geschenk gemacht hatte, fühlte sich aber trotzdem fest und stabil an. Er drehte das Glas zwischen den Fingern und hielt es gegen das Licht. Kaum ein Bläschen war in das glatte Material eingeschlossen. Mit seinem goldenen Ehering schlug er leicht gegen den oberen Rand. Ein klares, helles Klirren erscholl, das lange Zeit nachhallte.

»Wie nanntet Ihr dieses Glas?«, fragte Friedrich fast ehrfürchtig.

»Cristallo, Eure Majestät, Kristallglas. Es ist das seltenste und wertvollste Glas auf Gottes weiter Erde. Nur wir Venezianer vermögen es herzustellen.«

»Von wessen Hand ist es gemacht?«

»Es stammt aus dem Hause Angelo Barovier. Er ist der Stolz des Dogen und der beste und berühmteste Glasmacher unserer Zeit. Vergesst Euer grünes Waldglas.« Dabei zeigte der Venezianer auf Hochzeitsgläser, die vor Friedrich und Eleonore auf dem Tisch standen. »Dem Cristallo gehört die Zukunft!«

Friedrich drehte das Glas erneut in der Hand. Erstaunlich, dass ein so durchsichtiges Material überhaupt so fest sein konnte! Durch das Glas hindurch beobachtete er, wie Emilio Nani abermals einen Blick auf Eleonore warf.

»Richtet dem Dogen unseren aufrichtigen Dank für dieses bemerkenswerte Geschenk aus. Und nun schließt Euch unserer Feier an, wenn Ihr wollt. Ah, Euch folgt die Delegation Sforzas aus Mailand!«

Emilio Nani war die Aufforderung, sich zurückzuziehen, nicht entgangen. Er verbeugte sich vor dem Paar und trat, gefolgt von den Fahnenträgern und seinem Diener, den Rückzug an.

»Pack diese Gläser ein, und bring sie zu den anderen Geschenken!«, befahl Friedrich einem Diener. Dann wandte er sich zum Hauptmann seiner Leibgarde um und winkte ihn herbei. »Holt mir Ulrich Riederer!«

Erst nachdem die Mailänder und eine Delegation hochrangiger Mönche der Reichsabtei Weingarten ihre Glückwünsche und Geschenke überbracht hatten, meldete der Hauptmann, dass Riederer bereitstehe. Riederer war zehn Jahre älter als Friedrich, das Haar auf seinem Schädel wuchs nur noch an den Seiten. Seinen wachen Augen sah man an, dass dahinter ein scharfer Verstand arbeitete. Auf seinem blauen Wams eines Bürgerlichen prangten mehrere Fettflecken. Er roch nach Wein und Schweiß, wirkte mit seiner aufrechten Haltung und seinem gottgefälligen Anstand aber trotzdem edler als mancher Mann im Saal, der einen Fürstentitel besaß.

»Ich sehe, Ihr habt schon gespeist, Ulrich«, bemerkte Friedrich.

»Das habe ich, mein König.« Keinem anderen Bürgerlichen hätte Friedrich eine solch knappe Verbeugung durchgehen lassen.

»Das ist gut. Denn die Aufgabe, die ich für Euch habe, duldet keinen Aufschub.«

Riederer war die Überraschung anzusehen. »Wollt Ihr, dass ich weiter mit Sforza über eine offizielle Anerkennung verhandele?«

Friedrich schüttelte den Kopf. »Nein. Es geht um eine Aufgabe, die ich für das Heilige Römische Reich als wesentlich bedeutungsvoller einschätze. Tretet näher!«

Ulrich Riederer führte sein Ohr an den Mund des Königs. Friedrich flüsterte so leise, dass niemand anderes die Worte verstehen konnte.

»Was habt Ihr dem Mann gesagt, mein Gemahl?«, fragte Eleonore, als Riederer sich abwandte und den Saal mit ausgreifenden Schritten verließ.

Friedrich lächelte zufrieden. Er fasste seine Königin am Hinterkopf, zog sie zu sich und küsste sie ungestüm auf die zarten Lippen. Erst spürte er leisen Widerstand, dann aber fügte sie sich in ihr Schicksal. Als er sie losließ, glühten ihre Wangen und Lippen leuchtend rot.

»Ihr habt mir noch immer nicht gesagt, wohin Ihr den Mann schicktet«, sagte sie äußerlich ungerührt.

»Auf einen Botengang, mein Vögelchen«, antwortete Friedrich. »Auf einen sehr wichtigen Botengang.«

KAPITEL 1

11. April, anno 1452, Vogtei zu Hauenstein

Niemand schlug Alarm. Der Bewuchs des steilen Hangs bot Simon in der einbrechenden Dämmerung genug Deckung, um sich der Burg ungesehen zu nähern. Die dunkelgrauen Mauern ragten schroff vor ihm auf. Doch Simon richtete den Blick zu Boden. Er suchte den Stein, den er beim letzten Mal mit einer Markierung versehen hatte. Rechts machte er die Ausläufer des Brombeerdickichts aus, das sich bis zum Burggraben erstreckte. Er wandte sich in die entgegengesetzte Richtung.

Beinahe wäre er über den Stein gestolpert. Er bückte sich und fand im schwindenden Licht die eingeritzte Kerbe. Er war also richtig! Er ging fünf Schritte in die Richtung, die ihn die Kerbe gewiesen hatte, und stieß auf die mit Moos bewachsene und damit fast unsichtbare Falltür. Die schwere Klappe ließ sich gerade weit genug öffnen, dass Simon sich hindurchzwängen konnte.

Seine Augen brauchten einen Moment, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. In unregelmäßigen Abständen drang ein schwacher Lichtstrahl durch ein Loch in der Felsendecke und spiegelte sich in den Pfützen auf dem unebenen Boden. Es war gerade hell genug, um den Weg durch den Geheimgang erahnen zu können. Schnell erreichte Simon die nächste Tür, die in ein breites Mauerfundament eingelassen war. Die alten Scharniere knarrten beim Öffnen.

Simon betrat einen Raum, in dem verstaubtes Baumaterial, rissige Hanfseile und mehrere faulig riechende Heuballen unter dichten Spinnweben lagerten. Eine niedrige Öffnung in der Wand führte in einen Gang, der den belebten Burghof mit weiteren Lagerräumen und einer steilen Wendeltreppe verband. Er wandte sich zur Treppe. Lautlos nahm er die Stufen auf ihrer breiten Seite. Nur einmal hielt er kurz inne, um zu lauschen. Keine Schritte über ihm. Er konnte weiter.

Vielen hätte der steile Aufstieg zu schaffen gemacht, aber Simon atmete immer noch ruhig, als er die Zinnen der Wehrmauer erreichte. Von links hörte er die Schritte zweier Wachmänner. Einer der beiden gab lauthals eine Geschichte zum Besten, und beide lachten. Simon wandte sich in einer fließenden Bewegung nach rechts und bog um die Ecke, bevor die Wachen ihn entdeckten.

Als er außer Sicht war, verharrte er für einen Moment regungslos. Er presste sich an die Wand und spürte den Knoten am Rücken. Vorhin beim Aufstieg zur Burg hatte er den gerissenen Lederriemen des Rucksacks notdürftig geflickt. Der Knoten schien zu halten.

Die Stimmen waren nun weiter weg. Wenn Simon diesem Mauerabschnitt folgte, würde er von der Rückseite her zum Wohnbereich der Burg gelangen. Es war Sonntag, da sollten eigentlich weniger Wachen die Zinnen bemannen. Simon huschte weiter.

»Habt Acht!« Der Ruf kam vom Bergfried. Simon hechtete hinter einen Mauervorsprung.

»Reiter auf dem Weg zum Tor! Habt Acht!«

Erleichtert atmete Simon aus. Der Alarmruf galt nicht ihm. Kurz richtete er sich auf, um einen Blick über die Mauer zu werfen. Er musste sich recken, um durch eine Lücke zwischen den Bäumen mehrere Reiter auf prächtigen Rössern zu sehen. Ihnen folgten zwei Reihen schnaufender Soldaten zu Fuß. Herrschaftlicher Besuch. Wenn es ihn nicht täuschte, hatte er das Banner der Habsburger erkannt: einen schwarzen Adler auf goldenem Grund.

Simon runzelte die Stirn und ging schnell wieder in Deckung. Während er sich noch fragte, ob diese überraschende Wendung sein Vorhaben behindern würde, hörte er auch schon die Schritte und Stimmen der beiden Wachleute hinter sich. Ihm blieb nichts anderes übrig, als so schnell wie möglich zu verschwinden.

Er hatte Glück und konnte sich ungesehen durch die offen stehende Tür stehlen, die zu einer an den Wohntrakt angrenzenden Wendeltreppe führte. Die steinernen Stufen waren steil und gerade breit genug für einen gerüsteten Rittersmann. Simon sprang ein paar Stufen hinab. Dabei gingen ihm die Besucher nicht aus dem Kopf. Solch ein Gefolge, die prächtigen Rösser und die glänzenden Rüstungen sprachen dafür, dass es sich um hochrangige Gäste handelte. So viele Leute bedeuteten in einer kleinen Burg wie der zu Hauenstein eine Menge an zusätzlichen Augenpaaren, denen er zu entgehen haben würde. Das Risiko war groß. Vielleicht sogar zu groß. Umkehren allerdings konnte er nicht, denn die beiden lautstark schwadronierenden Wachen betraten über ihm die Treppe. Simon musste weiter hinab.

Schon nach wenigen Stufen verriet das unverwechselbare Scheuern von Eisen an Mauerwerk, dass auch weiter unten jemand auf der Treppe war. Simons Herz schlug schneller. Er steckte in der Falle wie ein Karnickel, dem die Jäger Dachshunde in den Bau getrieben hatten.

Gehetzt blickte er sich um. Die Schießscharten waren keine Hilfe. Aber nach etwa anderthalb Runden im Treppengang erreichte er eine Öffnung, die gerade groß genug war, um ihn hindurchzulassen. Es handelte sich um einen Abzug für die Luft aus der hohen Halle, wie Simon mit einem schnellen Blick erkannte. Ein schwerer Balken stützte etwa vier Ellen unter der Öffnung das schwere Mauerwerk und war breit genug, um darauf stehen oder hocken zu können. Er musste auch stark genug dafür sein, denn immerhin hing der große Leuchter mit einer schweren Eisenkette daran.

Simon kannte keine Angst vor Höhen, aber der Sprung auf den Balken war gefährlich. Trat er daneben, würde er in die Tiefe stürzen. Das wäre sein Ende. Doch die nahenden Wachleute forderten eine schnelle Entscheidung.

Simon riss sich den Rucksack vom Leib und ließ ihn am Schultergurt vorsichtig auf den Balken hinab. Nur einen Moment später zwängte er sich selbst durch das Loch. Er kam genau auf dem Eichenbalken auf und stellte erleichtert fest, dass das Holz tief ins Mauerwerk eingelassen war. Er griff nach seinem Rucksack und duckte sich auf die Knie. Von der Treppe aus würden ihn die Wachen nur sehen können, wenn sie durch den Abzug blickten. Er hörte die Stimmen jetzt ganz nah. Ein Wachmann berichtete seinem lachenden Kameraden von den fleischlichen Vorzügen seiner letzten Eroberung.

Simon stand der Sinn nicht danach, den Bettgeschichten eines hauensteinischen Soldaten zu lauschen. Er war froh, als er die Details nicht mehr verstand, weil die Männer die nächste Wendung der Treppe erreicht hatten. Er war unentdeckt geblieben! Er würde noch warten, bis der Mann von unten an ihm vorbei war, und dann hoffentlich ungesehen zurück durch den Abzug ins Treppenhaus klettern können.

Doch noch bevor Simon sich regen konnte, öffnete sich unten im Saal eine Tür. Instinktiv duckte er sich noch mehr zusammen. Gleich darauf hörte er die aufgeregte Stimme eines Mädchens, hell wie ein Strahl der Morgensonne.

»Wer sind die Edelherren, Vater?«

Simon wusste sofort, dass es Amalia sein musste. Er verlagerte sein Gewicht, sodass er von seinem Versteck aus besser hinabschauen konnte. Und tatsächlich, dort ging sie, die Frau, deren Anblick den Takt seines Herzens beschleunigte. Die Frau, die für ihn nicht unerreichbarer hätte sein können, hätte sie in fernen Landen statt in der Waldvogtei Hauenstein gelebt. Simon wäre ohne Zögern in den Kampf gegen einen feuerspeienden Drachen gezogen, um ihre Gunst zu gewinnen.

Neben der zarten Gestalt in dem blaugrünen Kleid mit weißen Schnüren marschierte ihr Vater, der Waldvogt. Der grimmige Mann, dessen rundlicher Leib von oben noch aufgedunsener wirkte, konnte kalt sein wie die eisernen Rüstungen, die die Seiten der großen Halle schmückten.

»Wer die Herren sind? Es soll der Herr Ulrich Riederer sein, der eine Botschaft vom König bringt. Das ist kein gutes Zeichen!«

»Vom Kaiser, Vater!«, korrigierte Amalia.

»Was? Ja, Kaiser ist er jetzt, der Habsburger König. Du hast natürlich recht. Aber ob König oder Kaiser, ihre Boten überbringen meist unangenehme Aufgaben statt freudiger Nachrichten.«

»Ist der Herr Riederer ein Bürgerlicher?«

»Ein studierter Mann soll er sein, der Friedrichs Vertrauter geworden ist.«

»Aber es sind auch Männer von Adel in seinem Gefolge?«

»Ich finde für dich schon noch einen Edelmann, Amalia. Alles zu seiner Zeit. Jetzt sei still, und setz dich hin. Sie kommen.«

Die Neuankömmlinge betraten die hohe Halle durch eine Tür, die sich genau unter Simons Balken befinden musste. Er behielt Amalia im Blick, die sich an die lange Tafel setzte und sittsam die Hände faltete. Sogar von hier oben konnte er rote Flecken der Aufregung auf ihrer makellos weißen Haut erkennen.

»Ich heiße Euch und Euer Gefolge willkommen auf Burg Hauenstein, Herr Riederer«, sagte der Waldvogt feierlich.

Der Angesprochene, der jetzt gemeinsam mit seinen Begleitern in Simons Blickfeld trat, begrüßte den Burgherrn und seine Tochter mit knappen Worten. Simon fiel der feine Stoff auf, den der Mann am Leib trug. Seine Stiefel waren zwar verschmutzt, die Haare staubig und die Kleidung zerknittert, aber dennoch wirkte er mit seiner aufrechten Haltung wie der Herrschaftlichste aller Anwesenden in der hohen Halle. Seine Begleiter waren durchweg jünger als er. Einer trug das Banner der Habsburger, andere präsentierten Zeichen, die Simon nicht zuordnen konnte. Doch es handelte sich zweifelsohne um Ritter! Sein Herz schlug schneller.

»Erweist meiner Tochter und mir die Ehre, unsere Gäste zu sein.« Der Waldvogt klatschte in die Hände und befahl einem hinzueilenden Lakaien, den Herren Wasser, Wein und ein Mahl aufzutischen.

Simon schluckte. Das würde so schnell kein Ende nehmen. So lange konnte er unmöglich auf diesem Balken kauern. Zumal die Gefahr, dass einer der Männer den Blick zur Decke richten und ihn entdecken würde stetig wuchs. Während Tonkrüge mit Wein und dickwandige Gefäße aus grünem Waldglas aufgetragen wurden, berichtete Riederer von der Hochzeit und der Kaiserkrönung Friedrichs von Habsburg. Unterdessen packte Simon seinen Rucksack und schob die Arme durch die Schulterriemen. Er versuchte, sich in der hockenden Position lautlos auf dem Balken umzudrehen, um aufstehen und möglichst ungesehen durch den Abzug verschwinden zu können.

»… richte ich Euch und Eurer liebreizenden Tochter die besten Grüße Seiner Majestät des Kaisers aus«, beschloss der immer noch stehende Riederer seinen Bericht.

Simon hörte Amalias Kichern. Dass sie ganz offensichtlich einem jungen Ritter mit rot-weißem Wappen auf der Brust zulächelte, versetzte seinem Herz einen schmerzhaften Stich.

»Ich fühle mich geehrt, vom Kanzler des Kaisers persönlich über dessen Krönung informiert zu werden«, verkündete der Waldvogt. »Und doch habt Ihr mir noch nicht erläutert, warum Ihr von des Kaisers Feierlichkeiten so übereilt aufgebrochen seid, um dem Waldvogt der bescheidenen Vogtei Hauenstein einen Besuch abzustatten.«

Simon spürte, wie ihm beim Aufstehen das Blut kribbelnd in die Beine schoss. Einen Moment dachte er, sie würden ihn im Stich lassen und kraftlos einsacken, doch es gelang ihm, sich auf die Zehenspitzen zu stellen und die Kante des Abzugs zu packen.

»Der Leuchter wackelt, Vater«, bemerkte Amalia in diesem Moment.

Simon hielt erschrocken die Luft an und verharrte regungslos.

»Was ist hier los?«, fragte Riederer.

Simon hörte unter sich das scharrende Geräusch von schweren Holzstühlen, die über den Steinboden gerückt wurden.

»Da ist jemand!«, stellte einer der Ritter aufgeregt fest.

»Ein Spion!«, rief eine andere Stimme. »Los, holt den Bogen!«

Die Rufe schwollen an. Simon musste sofort verschwinden! Er verstand die Worte nicht mehr, sondern konzentrierte sich darauf, so schnell wie möglich durch den Abzug zu gelangen. Er drückte sich mit den Füßen ab und zog sich gleichzeitig am Sims hoch. Es fehlten nur noch ein paar Fingerbreit, da löste sich der Knoten am Riemen seines Rucksacks. Der Beutel geriet ins Rutschen, wurde aber vom zweiten Riemen an seiner Schulter gehalten. Zu lange hatte Simon an dem Geschenk für Amalia gearbeitet, mit dem er sie im Geheimen seiner Liebe versichern wollte. Der Rucksack durfte nicht hinunterfallen!

Reflexartig suchten seine Füße Halt auf dem Balken, während sein Arm versuchte, den Rucksack wieder hochzuziehen. In dem Moment glitt die Figur durch die Öffnung des Beutels. Ein Lichtstrahl traf das Glas. Simon starrte gebannt auf den zu Boden rasenden Drachen, dessen angelegte Flügel ihm nun auch nicht helfen konnten.

»Der Glaser!«, brüllte der Waldvogt.

Amalia stieß einen spitzen Schrei aus. Simon hingegen konnte den Blick nicht von der Glasfigur wenden, die gleich auf dem steinernen Boden aufprallen und in Tausende Scherben zerspringen würde. So wie es sein Leben gerade tat.

Riederer, der fast genau unter Simon stand, griff in die Luft und bekam den gläsernen Drachen zu packen. Es gab kein Klirren. Er sah, wie Riederer den Arm ausstreckte und überrascht die Drachenfigur präsentierte.

Simon starrte so gebannt nach unten, dass er auf dem Balken das Gleichgewicht verlor. Er ruderte mit beiden Armen durch die Luft, um seinen Körper wieder zu stabilisieren. Doch der Schwung war zu stark. Simon setzte einen Ausgleichschritt zur Seite, traf aber nur die Kante.

»Er fällt!«, rief jemand.

Seine Arme griffen Halt suchend in die Luft. Der Balken raste zu schnell an ihm vorbei. Simon griff ins Leere und stürzte dem Drachen nach. Er schrie. Vor seinen Augen flackerten bunte Farben, Licht und Schatten. Der Leuchter. Alles drehte sich. Ein weiterer Balken raste an ihm vorbei. Die Männer unter ihm waren nur brüllende Staffage. Bis auf einen. Für einen Herzschlag trafen sich ihre Blicke. Dann prallte er auch schon auf den Boten des Kaisers.

Es wurde schlagartig dunkel um Simon. Ein krachendes Klirren füllte für einen Moment die Finsternis aus. Der Drache war zersprungen. Alles war verloren.

Es war eisig. Beim Versuch zu atmen drang ihm bittere Nässe in Mund und Hals. Simon wollte den Kopf hochreißen, doch er konnte sich kaum rühren. Ein Husten ließ seinen Schädel fast bersten. Beim zweiten Versuch gelang es ihm, den Kopf ein kleines Stückchen zu heben. Die Muskeln im Nacken spannten, das Pochen im Schädel glich den wütenden Hammerschlägen eines wahnsinnigen Schmiedes. Simon nahm seine ganze Kraft zusammen, drehte sich zur Seite und kam schließlich auf dem nackten Rücken zu liegen. Er zitterte am ganzen Leib.

Als er die Augen öffnete, fiel sein Blick auf eine von Spinnweben übersäte Decke. Durch ein Loch drang gerade genug Licht herein, dass Simon die groben Mauern um sich herum erkennen konnte. Er vernahm ein Geräusch von der Seite und blickte dorthin. Aus einem schmutzigen Gesicht auf der anderen Seite des Raumes starrte ihn ein Augenpaar an. Der Unterkiefer des Mannes zuckte unkontrolliert. Mit einer Hand kratzte er sich die Haut unter dem wirren grauen Kopfhaar. Die andere Hand hielt wehrhaft einen brüchigen Tonkrug umklammert. Der Bärtige trug Simons Hemd und Hose.

Simon setzte sich stöhnend auf. Die Zelle war lang genug, dass zwei Männer ausgestreckt Kopf an Kopf liegen konnten. Ihre Breite war etwas geringer. Das Stroh auf dem Boden faulte schon. In einer Ecke stand ein undichter Eimer mit Exkrementen, auf der anderen Seite befand sich eine sehr stabil aussehende Holztür mit einer Klappe.

»Wo bin ich?«, fragte Simon.

»Im Kerker bist du. Im Kerker«, krächzte der Mann als Antwort. Dem Klang seiner Stimme nach zu urteilen, musste es sich um einen Greis handeln.

»Wer bist du?«

»Joni. Joni heiße ich. Joni.«

»Gib mir meine Sachen zurück, Joni!«, forderte Simon.

Der Angesprochene drückte sich weiter in seine Ecke und umklammerte den Krug noch fester. Simon sah, dass er auf einem Stapel Lumpen saß. Wahrscheinlich seine alte Kleidung.

»Mausetot warst du. Mausetot. Nicht mehr zu wecken. Weg. Ich habe versucht, dich zu wecken, habe ich. Mausetot. Die ganze Nacht. Kein einziges Mal bewegt hast du dich. Mausetot!« Das letzte Wort schrie Joni. Gleichzeitig warf er den Krug von sich. Er zerschellte an der Mauer über dem Latrineneimer.

Simon richtete sich auf. »Ich bin nicht tot, verdammt noch mal! Und wenn du es nicht bald sein willst, dann gib mir die Hose und das Hemd zurück!«

Joni blickte traurig an die Stelle, wo der Tonkrug gegen die Mauer gekracht und zerbrochen war. »Mausetot«, wiederholte er leise und ratlos.

Dann stand er zögernd auf und zog das Hemd über den Kopf. Sein Oberkörper war eingefallen, schmutzig und stark behaart. Trotzdem erkannte Simon Narben und verschorfte Wunden, die von einer Peitsche stammen mussten.

In diesem Moment hörte Simon Schritte. Jemand legte den Riegel um und öffnete die schwergängige Tür.

»Los, Glaser! Komm mit!«, brüllte ein Wachmann, der einen Knüppel schlagbereit hielt. Hinter ihm richtete ein Knabe die Spitze eines Kurzspeers auf die Türöffnung.

Simon hatte für einen Moment gehofft, die Männer übertölpeln zu können, doch dieser Waffengewalt musste er sich beugen.

»Mach schon, gib mir mein Hemd!«, fauchte er Joni an und griff danach. Doch der Alte ließ es nicht los.

»Gib mir mein Hemd!«, rief Simon erneut. Dann knallte der Knüppel schmerzvoll auf seine Schulter. Sofort ließ er das Hemd los.

»Du sollst mitkommen, habe ich gesagt«, brüllte der Wachmann.

Simon musste sich fügen. Nackt wie er war, ließ er sich aus der Zelle führen. Joni lachte, als wäre dies der schönste Tag seines Lebens.

Die Wachleute führten Simon zu einem Trog im großen Hof. Der Tag war kaum angebrochen, und die Sonne stand noch so niedrig, dass sie nicht über die Mauern von Burg Hauenstein drang. Er durfte sich notdürftig mit kaltem Wasser reinigen, während die durch das nahe Tor zur Arbeit eilenden Knechte und Mägde aus dem Dorf ihm zusahen und ihn verspotteten. Simon beachtete sie nicht weiter, sondern wusch sich frierend die verklebten Haare. Als er den kaputten Eimer in der Zelle gesehen hatte, war ihm klar geworden, in was für einer Pfütze er die Nacht über gelegen hatte. Er spuckte mehrmals angewidert aus.

Der jüngere Wachmann reichte ihm ein einfaches steifes Leinenhemd, das Simon sich wie ein Nachtgewand über den nassen Kopf zog. Der Kerl mit dem Knüppel legte ihm einen schweren eisernen Halsring um, den der andere mit einem krumm geschlagenen Nagel verschloss. Zwei Kettenglieder verbanden den Ring mit einem langen Holzstock, mit dem der Wachmann ihn auf Abstand und unter Kontrolle halten konnte, als er Simon in den Palas führte.

Obwohl im Kamin der hohen Halle ein Feuer prasselte, war es so kalt, dass jeder Hauch von Simons Atem in der Luft hing wie eine Nebelbank. Neben der Feuerstelle stand ein hochlehniger, mit dunkelgrünem Samt gepolsterter Stuhl. In die hölzerne Lehne hatte der Künstler einen durch Tannenwald brechenden Keiler geschnitzt, dem Jäger mit Hunden folgten.

Zwischen den an der Wand aufgestellten Rüstungen trat ein Mann hervor, den Simon sofort erkannte: Meister Wilfried. Sein Lehrmeister tobte so sehr, dass sein kräftiger Bauch in heftige Wallung geriet.

»Du Idiot! Das war das letzte Mal, dass du mir Ärger gemacht hast!«

Mit großen Schritten kam der Meister auf Simon zu. Er schlug ihm mit der flachen Hand so fest auf den Hinterkopf, dass Simon nach vorne taumelte und dem etwas unaufmerksamen Wachmann der Haltestock aus der Hand gerissen wurde. Die Stange fiel laut klappernd zu Boden, und der eiserne Ring schlug schmerzhaft gegen Simons Kinn. Aber noch bevor er es betasten konnte, riss der Wachmann den Stock wieder hoch. Der Schlag gegen seinen Adamsapfel tat so weh, dass ihm für einen Moment die Luft wegblieb. Simon röchelte.

»Habe ich dich etwa bei mir aufgenommen, dir Essen, ein Bett und Arbeit gegeben, damit du mich so ins Verderben reißt? Ich sollte dir die Flausen aus dem Leib prügeln!«

Simon erwartete den zweiten Schlag und schaffte es, ihn mit dem Arm abzufangen. Meister Wilfried wollte mit der linken Hand nachlegen, und Simon riss den anderen Arm hoch, doch schon spürte er einen kräftigen Ruck an seinem Halsring, der ihn fast umwarf.

»Was ist hier los?«, erscholl die ehrfurchtgebietende Stimme des Waldvogts, der durch eine Tür neben der Feuerstelle in den Raum trat.

Simon merkte, dass Meister Wilfried kurz hin- und hergerissen war zwischen seinem Drang, ihm noch einen Schlag mitzugeben, und seinem Bestreben, dem Waldvogt zu gefallen. Die Demut seinem Herrn gegenüber gewann. Meister Wilfried verbeugte sich tief vor Nikolaus von Molsheim.

Dem Waldvogt folgten zwei weitere Männer. Den gehetzt dreinschauenden Benediktinermönch im schwarzen Habit, der mit seinem wackelnden Gang an einen Dachs erinnerte, kannte Simon nicht. Er musste zum Kloster in St. Blasien gehören. Den zweiten Mann hingegen hatte Simon schon öfter gesehen. Wenn man von ihm sprach, schwang immer eine Mischung aus Abscheu und Angst mit. Ruben Jehle war der engste Vertraute des Waldvogts und bei dessen Untertanen der unbeliebteste Mann des Landes. Sein Hals und sein Kinn waren glatt rasiert, während die roten Haare auf seiner Oberlippe und an den Schläfen wie Borsten wucherten. Simons Hoffnung, einen gnädigen Moment des Waldvogts zu erwischen, schwand. Denn als Mann der Gnade war der Steuereintreiber Jehle nicht bekannt.

»Auf die Knie, du faules Stück Schweinedreck!« Der Ruf des Wachmanns wurde von einem erneuten schmerzhaften Ruck an der Stange begleitet.

Simon fiel auf die Knie und hätte beim Aufprall auf dem steinernen Boden am liebsten aufgeschrien.

»Er soll stehen«, befahl der Waldvogt, als er sich auf dem Sessel niedergelassen hatte, während ihn der Mönch und der Steuereintreiber flankierten.

Simon sprang auf, bevor der Wachmann wieder an dem eisernen Halsring zerren konnte. Seit er gestern so unglücksselig von dem Balken gestürzt war, hatte er keinen Moment zum Nachdenken gehabt. Jetzt stand er am selben Ort vor dem Waldvogt, und ihm blieb nichts anderes übrig, als seiner Strafe entgegenzusehen.

»Meister Wilfried. Ich danke Euch, dass Ihr so schnell erschienen seid«, sagte der Waldvogt.

»Als ich hörte, was geschehen war, machte ich mich sofort auf den Weg, um Eurem Wunsch demütig Folge zu leisten.« Der Meister der Glashütte verbeugte sich mehrfach, wobei sein Bauch und das fortgeschrittene Alter einer wirklich höfischen Verbeugung im Wege standen.

»Nun zu dir, Glaser«, fuhr der Waldvogt mit einem unheilvollen Ton in der Stimme fort. »Meine Tochter hat mir alles erzählt.«

»Ich habe Eure liebreizende Tochter stets nur aus der Ferne bewundert, edler Herr. Niemals hätte ich es gewagt, mich ihr anders zu nähern als mit kleinen Geschenken, die ich ihr vor die Tür stellte.« Das war die Wahrheit.

»Schweig still!«

Der Befehl des Waldvogts war noch nicht verklungen, da spürte Simon erneut einen schmerzhaften Ruck an dem Halsring, mit dem der Wachmann den Worten seines Herrn Nachdruck verleihen wollte.

»Deine Verbrechen sind so dermaßen unerhört, dass ich kein Wort mehr darüber verlieren möchte.« Doch man sah dem röter werdenden Gesicht des Waldvogts an, dass die Wut schon zu groß war, um sich zügeln zu lassen. Er wurde mit jedem Wort lauter, als er hervorstieß: »Sei nur froh, dass du gestern nicht bei Bewusstsein warst, sonst hätte ich dir gleich an Ort und Stelle jedes Glied deiner dreckigen Finger mit einer stumpfen, rostigen Zange abkneifen lassen!«

Simon ballte die Hände vorsorglich zu Fäusten. Der Waldvogt holte tief Luft, bevor er Jehle zunickte und sich zurücklehnte.

»Du bist Simon, den man den Glaser nennt?« Anders als der Waldvogt sprach Jehle mit seiner hellen Stimme sehr leise und überlegt.

Ein leichter Ruck des Wachmanns zeigte Simon an, dass er zu antworten hatte. »Ja, Herr. Man nennt mich Simon, den Glaser.«

»Du bist der, der vor über zwanzig Jahren ohne Hinweis auf seine Herkunft in einem Korb am Stadttor Hauensteins gefunden wurde?«

»Vor fast vierundzwanzig Jahren, Herr.«

»Du wurdest von einer Amme großgezogen und dem neben dir stehenden Meister Wilfried übergeben, um bei ihm in die Lehre zu gehen und für deinen Lebensunterhalt zu arbeiten?«

»Ich erinnere mich kaum an die frühen Jahre, Herr, aber man sagte mir, dass es sich so zugetragen hat.«

Zum ersten Mal ergriff nun der Mönch das Wort: »Weißt du, dass auch der Prophet Moses in einem Weidenkorb gefunden wurde?«

»Ja, ehrwürdiger Bruder.«

»Das ist Subprior Marcus von Häusern!«, fauchte ihn Meister Wilfried an.

»Verzeiht, ehrwürdiger Prior«, beeilte sich Simon, die korrekte Anrede zu verwenden. »Ja, natürlich kenne ich die Geschichte von Moses. Man erzählte mir oft von seinem Leben. Und jedermann spricht mich darauf an, wenn er erfährt, dass auch ich als Kind ausgesetzt wurde.«

»Ein Schicksalskind«, sagte der Mönch mit entrücktem Blick.

Der Waldvogt war des Geplänkels überdrüssig. Er hob beide Fäuste und hieb sie mit Schwung auf die Lehnen seines Holzsessels. Der Blick des Subpriors kehrte in die Gegenwart zurück, während Jehle erneut das Wort ergriff.

»Glaser Simon. Ich zähle nun deine Verfehlungen auf. Nicht dass es noch der Beweise bedürfte, denn der Waldvogt selbst und seine Tochter waren mit vielen anderen dabei, als du deine schändlichen Taten verübtest.« Jehle strich über seinen roten Schnurrbart, bevor er weitersprach. Für einen Moment sah Simon eine breite Lücke in der Reihe der Zähne, die vorher die Barthaare verdeckt hatten.

»Du bist wiederholt in die Burg deines Herrn eingedrungen«, begann Jehle seine Aufzählung.

»Dafür verdienst du nicht weniger als den Tod«, ging der Waldvogt dazwischen.

»Du hast der Tochter des Waldvogts Geschenke gemacht, was einem Glaser wie dir nicht zusteht«, fuhr Jehle ungerührt fort.

»Verzeiht, Herr, darf ich etwas dazu …«

Simons Versuch, sich zu rechtfertigen, wurde auf einen Handstreich des Waldvogts hin durch kräftiges Rütteln an der am Halsring befestigten Stange unterbunden.

»Du hast dich in die Halle deines Herrn gestohlen, ihn belauscht, ihn aufs Äußerste beschämt vor seinen Gästen und schließlich einen heimtückischen Anschlag auf das Leben des kaiserlichen Kanzlers, Herrn Ulrich Riederer, verübt. Jede einzelne dieser Taten ist mit dem Tode zu bestrafen.« Jehle legte eine kurze Pause ein und sah Simon direkt in die Augen. »Was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen?«

Simons Kopf schmerzte, die Kehle tat ihm weh. Am liebsten hätte er geschwiegen, aber er wusste, dass er jetzt etwas sagen musste. Ansonsten würde er niemals wieder zu Wort kommen. »Niemand bedauert das Vorgefallene mehr als ich, hohe Herren. Jede einzelne Eurer Anklagen stellt meine bescheidene Person in ein so ungünstiges Licht, dass ich Euren Zorn verstehen kann. Aber lasst mich Euch versichern, dass die Vorkommnisse, derentwegen ich als um Gnade bittender Büßer hier vor Euch stehe, vom Schicksal gegeben sind. Ein Ereignis wurde zum Auslöser für das nächste, und …«

»Du gibst deine Taten also zu?«, unterbrach ihn der Subprior überrascht.

»Ihr, werter Herr Jehle«, sagte Simon mit einem Seitenblick auf den Steuereintreiber, »habt in Eurer Weisheit schon betont, dass die Vielzahl und der gute Leumund der Zeugen ein Leugnen meinerseits töricht machen würden. Ich kann Euch nur noch bitten, der Gnade einen Platz in Eurer Betrachtung einzuräumen. Denn auch wenn meine Vergehen Euch offensichtlich erscheinen mögen: Der Schein trügt!«

Erneut donnerten die Fäuste des Waldvogts auf die Armlehnen. »Nichts trügt!«, brüllte er. »Dass der kaiserliche Bote bis auf einen schmerzenden Hintern und ein paar Schrammen am Bein keine Verletzungen davongetragen hat, ist ein wahres Wunder.«

Subprior Marcus von Häusern bekreuzigte sich hastig.

»Trotzdem hast du für jedes einzelne deiner Verbrechen nichts Besseres verdient als einen qualvollen Tod!«, polterte der Waldvogt.

Simons Augen weiteten sich erschrocken. »Ich wollte wirklich nicht …«

»Ruhe!«, brüllten der Waldvogt und Jehle gleichzeitig.

Der Wachmann schien davon so beeindruckt zu sein, dass er vergaß, an Simons Halsring zu zerren. Dafür schlug Meister Wilfried ihm einmal mehr mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. Simon konnte aus seinen fratzenhaften Grimassen den Befehl herauslesen, endlich still zu sein – vollkommen still.

»Ich will kein weiteres Wort von dir hören, sonst lasse ich dir hier und jetzt deine lästige Zunge aus der Kehle reißen und werfe sie den Hunden zum Fraß vor!« Das Gesicht des Waldvogts war inzwischen hochrot angelaufen.

»Soll ich nach dem Folterknecht rufen lassen, Herr?«, fragte Jehle. Er blickte Simon dabei an, als gefalle ihm die Idee außerordentlich gut.

Der Waldvogt atmete tief durch und schüttelte dann den Kopf. Simons erster Impuls war es, ihm wortreich zu danken, aber dieses Mal verkniff er sich jeden Laut.

Dafür sprach Jehle weiter. »Meister Wilfried«, wandte er sich an den Alten. »Ihr habt den Glaser Simon als Kind von der Amme als Knecht ausgelöst und ihm die Kunst der Glasherstellung und -formung beigebracht?«

»Jawohl, Herr Jehle. Ich habe es oft bereut, weil der träumerische Junge zeitweise mehr Glas zerschlagen als geblasen hat. Aber er hat sich als talentierter Handwerker erwiesen, ein Künstler fast. Herr Waldvogt, meine Herren, ich habe den Jungen trotz seiner zahlreichen Fehler zu einem tüchtigen Arbeiter ausgebildet. Es wäre eine Verschwendung, ihm seine Finger, die Zunge oder gar das Leben zu nehmen, weil er dann seine Schuld nicht als Glasmacher abarbeiten könnte.«

»Habt Ihr diese Stücke schon einmal gesehen, Meister Wilfried?«, fragte der Waldvogt und winkte zwei Mägde mit mehreren Glasfiguren heran.

Eines der Mädchen präsentierte dem Glasmachermeister die daumengroße Figur eines kleinen Hasen mit langen Ohren, Simons erstes Geschenk für Amalia. Ohne ein Wort zu sagen, prüfte Meister Wilfried das Glas, um sich danach die Taube, das Reh und den Luchs vorzunehmen. All diese Tiere hatte Simon im Geheimen hergestellt, um sie seiner Angebeteten als Minnegeschenk vor die Tür ihres Gemachs zu stellen.

»Nein, Herr. Ich kenne diese Figuren nicht, erkenne aber sehr wohl die Handschrift des neben mir Stehenden«, sagte Meister Wilfried schließlich. »Verzeiht mir, wenn ich sage, dass besonders das Reh und der Luchs außergewöhnlich gelungene und schwierige Figuren sind.«

»Wollt Ihr damit sagen, dass der Mann neben Euch ein talentierter Glasbläser ist?«, hakte der Waldvogt nach.

»Ja, mein Herr. Nur tut es mir unsagbar leid, ein dermaßen großes Talent an einen solch ungehorsamen Hornochsen verschwendet zu wissen.«

»Ist er der beste unter den Glasbläsern in meinem Land?«

Meister Wilfried blickte Simon prüfend an. »Der Junge ist ein ausgesprochen guter Glasbläser, einer der besten in meiner Hütte. Ich würde sogar sagen, dass er mir durchaus das Wasser reichen kann. Aber von der Kunstfertigkeit und dem Sachverstand von Meister Waldemar und Meister Erasmus ist er weit entfernt.«

»Was denkt Ihr, wer der beste Glasbläser des Waldes ist?«

»Die beiden genannten Meister dürften einen Widerstreit um diesen Titel unter sich ausmachen, Herr.«

»Und welchen der beiden würdet Ihr auf eine gefahrvolle Reise senden, Meister Wilfried?«

»Ich verstehe nicht, Herr Waldvogt.«

Der Landesherr stieß laut und ungeduldig die Luft aus.

Simon verstand genauso wenig wie sein Meister. Wieso ging es auf einmal um die Meister der Glasherstellung?

»Der Kanzler Ulrich Riederer ist gekommen, um einen Auftrag unseres Königs – Kaisers, meine ich – Friedrich von Habsburg zu übermitteln, der als direkter Befehl Seiner Majestät natürlich Vorrang vor allem anderen hat«, erklärte der Waldvogt. »Ihr könnt die Figuren wieder wegbringen«, wandte er sich mitten in seiner Rede an die beiden Mägde, bevor er fortfuhr: »Die Venezianer haben ein Glas erfunden, das so klar wie Gebirgswasser und so fest wie Kristall sein soll. Sie nennen es Cristallo und hüten seine Rezeptur strenger als jeden Schatz. Kaiser Friedrich ließ mir durch seinen Boten Ulrich Riederer den Befehl zukommen, den besten meiner Glasbläser auszusenden, um das Geheimnis um die Herstellung des Cristallo aufzudecken.«

Der Waldvogt machte eine Pause und blickte Simon und seinen Meister mit einem grimmigen Gesichtsausdruck an. »Der Kaiser verlangt also, dass ich meinen besten Glasbläser auf eine gefährliche Reise schicke. Darum frage ich Euch, Meister Wilfried, wer ist der beste Glasbläser meines Landes?«

»Meister Erasmus und Meister Waldemar stehen sich in nichts nach, Herr«, wiederholte Meister Wilfried.

Der Waldvogt hob die Fäuste zum Himmel und schrie: »Den Teufel werde ich tun und einen der Glasmachermeister auf diese ungewisse Reise schicken!«

Der Mönch legte ihm beruhigend eine Hand auf den Arm. In normaler Lautstärke sprach der Waldvogt weiter: »Wenn ich jemanden hätte, der jünger ist, sicherlich voller Talent, aber dennoch ein Tunichtgut, einen Verbrecher gar, den sowieso ein grauenvoller Tod erwartet, einen, den niemand vermissen würde …«

»Ihr meint einen Mann wie mich«, sagte Simon hoffnungsvoll. Er setzte sein gewinnendstes Lächeln auf.

»Einen Mann wie dich!« Der Waldvogt blickte ihm kalt in die Augen, ohne das Lächeln zu erwidern. Trotzdem machte Simons Herz Luftsprünge. Es sah so aus, als würde er dieses eine Mal noch seinen Hals aus der Schlinge ziehen können.

An Meister Wilfried gewandt sprach der Waldvogt weiter: »Wisst Ihr, Meister, ich kann einen kaiserlichen Befehl nicht missachten. Wenn der Kaiser mir aufträgt, den besten meiner Glasbläser nach Venedig auszusenden, um ihm die geheime Rezeptur des Cristallo zu beschaffen, dann muss ich ihm Folge leisten. Zwar kann ich mir hervorragend vorstellen, diesen Glaser hier dem Züchtiger zu überlassen, damit er zuerst ausgiebige Bekanntschaft mit seiner Geißel macht, um danach auf der Streckbank zu landen und zu guter Letzt gesiedet zu werden. Aber der Kaiser würde es mir nicht verzeihen, wenn ich damit dem Mann das Leben nähme, der seinen Auftrag am besten ausführen könnte. Wenn er denn der Beste seiner Zunft wäre. Also, nennt mir einen Namen! Wer ist der beste Glasbläser der ganzen Vogtei?«

Meister Wilfried war ein sehr erfahrener Glasmacher. Er kannte die alten Rezepturen, um Glas für verschiedene Bedürfnisse herzustellen. Ihm reichte sein Gefühl, um die richtige Temperatur im Glasofen genau abzuschätzen. Niemand wusste so treffsicher wie er, ob es sich lohnte, die Glashütte weiter an einem Standort zu belassen, oder ob es besser war, zu einem neuen Ort weiterzuziehen, wo es wieder genug Holz in der Nähe gab. Er war ein strenger Meister, der viel forderte von seinen Arbeitern, aber nie mehr, als er selbst zu leisten bereit war. Zu alldem besaß er das Talent, selbst die kleinste Scherbe gewinnbringend zu verkaufen. Doch die Anspielung des Waldvogts schien er immer noch nicht zu begreifen.

»Ich sagte Euch doch schon …«, setzte er zu seiner Antwort an.

Simon wusste, dass sein Meister wieder Erasmus und Waldemar nennen würde. »Der Waldvogt will nicht hören, was Ihr schon sagtet, sondern wie mein Name lautet«, ging er rasch dazwischen.

Das brachte ihm einen erneuten Ruck am eisernen Halsring ein. Ohne nachzudenken, packte er die Stange und hielt sie fest. Als er nach hinten sprang und der Stock gegen den Brustkorb des Wachmanns donnerte, schlug der eiserne Ring so fest gegen seinen Hals, dass er kurz glaubte, nie wieder atmen zu können. Der Wachmann hinter ihm schrie schmerzerfüllt auf und taumelte, die zweite Wache hob den Speer, und Meister Wilfried rief wütend Simons Namen.

Plötzlich erklang die befehlsgewohnte Stimme des Waldvogts, die alle zum Verstummen brachte. Nur der Wachmann wimmerte weiter. Er lag auf dem Boden und hielt sich den Brustkorb. Simon war sich sicher, ihm eine Rippe gebrochen zu haben, und bereute dies im gleichen Moment. Nicht nur, weil er dem Wachmann an sich nichts Böses wünschte, sondern vor allem, weil er sich jetzt wahrscheinlich den letzten Ausweg aus der Misere selbst verstellt hatte.

Erst jetzt drangen die Worte des Waldvogts zu Simon durch: »… halten wir fest, dass auf meine Frage, wer der beste Glasbläser der Vogtei zu Hauenstein sei, Meister Wilfried den Namen des Glasers Simon nannte. Ich bestimme also hiermit: Simon, der als Findelkind Untertan der Waldvogtei ist, hat das Land zu verlassen. Er reise nach Venedig und lüfte dort das Geheimnis um die Herstellung des Cristallo. Wenn er mitsamt der Rezeptur zurückkehrt, soll sein Leben geschont werden. Ihm bleiben zehn Tage, um in Meister Wilfrieds Glashütte Waren herzustellen, die ihm als Reisekasse dienen mögen. Meister Wilfried, Ihr werdet unserem Glasbläser einen Begleiter zur Seite stellen. Subprior, nehmt dem Glaser Simon den Eid ab.«

Der Mönch stand auf und trat zu Simon. »Schwöre bei Gott, deinem Herrn, den heiligen Eid, den Auftrag deines Waldvogts Nikolaus von Molsheim und deines Kaisers Friedrich von Habsburg auszuführen.«

Eben hatte Simon noch befürchten müssen, zu einem grausamen Tode verurteilt zu werden, jetzt sollte er im Auftrag des Kaisers eine Mission übernehmen, die eines Ritters würdig war. Er dachte keinen Augenblick nach.

»Ich schwöre bei Gott, dass ich nicht ruhen werde, bevor ich Euch das Rezept des Cristallo übergeben habe.«

»Möge der dreifaltige Gott im Himmel dein Richter sein, wenn du diesen Schwur brichst. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist«, sagte Marcus von Häusern, bekreuzigte sich und ließ ein lateinisches Gebet folgen.

»Amen«, endete der Mönch.

»Amen«, wiederholte Simon.

»So sei es«, bestimmte der Waldvogt.

KAPITEL 2

22. April, anno 1452, Venedig

Serena Pellini packte eine Sardelle an der Schwanzflosse. Das tote Fischlein war kaum so lang wie ihr kleiner Finger und viel dünner. In seinem silberfarbenen Schuppenkleid spiegelte sich das Azurblau des venezianischen Frühlingshimmels. Es war richtig gewesen, heute so früh zum Markt zu kommen. Die Ware war hervorragend. Serena unterdrückte ein Lächeln. Sich allzu offensichtlich über die Auslagen der Händler zu freuen war beim Feilschen hinderlich. Stattdessen setzte sie eine verdrossene Miene auf, als sie die Sardelle anhob.

»Signora, mein Fisch ist der beste weit und breit. Niemand verkauft Euch so guten Fisch wie Marco. Greift zu, Signora, greift zu!«

»Was soll er kosten?«

»Drei Stück für nur einen Piccolo«, antwortete der Händler. »Aber nur für Euch.«

Marco war ein schmuckes Mannsbild. Serena schätzte ihn auf Mitte zwanzig, deutlich jünger als sie selbst. Während man ihr die Leidenschaft für gutes Essen sofort ansah, hatte der Fischer keine Unze Fett am wohlgeformten Oberkörper, der von der Arbeit gestählt und von der Sonne gebräunt war. Sein helles Haar trug er praktisch kurz, während der volle Bart fast bis zur Brust reichte.

»Sechs für einen Piccolo«, forderte Serena.

»Unmöglich, Signora! Wie soll ich denn meinen Cousin fürs Netzeflicken bezahlen?«

Serena warf die Sardelle achtlos zurück in den runden Korb, in dem sicher hundert ihrer Geschwister auf Käufer warteten. Sie wandte sich ab und schlenderte davon.

»Signora!«, rief der junge Händler ihr hinterher. Doch Serena drehte sich nicht um.

Der Markt an der Ponte di Rialto war ein geschäftiger Umschlagplatz für Fisch, Weizen, Salz, Gemüse, Fleisch und Früchte. Aber auch Gold, Silber, Damast und Edelsteine wechselten hier den Besitzer. Bei den Kaufleuten im Zentrum des Marktplatzes konnte man sogar ganze Schiffsladungen Pfefferkörner aus dem fernen Indien bestellen. Mit solchen Mengen konnte Serena jedoch nichts anfangen. Sie hielt sich darum bei den fliegenden Händlern am Rand des Großmarkts auf, wo man die Pfefferkörner in kleineren Mengen erwerben konnte. Oder eben ein paar besonders feine Sardellen.

Die halbe Insel San Polo schien an diesem ungewöhnlich warmen Frühlingsmorgen auf den Beinen zu sein, um sich hier mit den Zutaten für die Mahlzeiten der kommenden Woche einzudecken. Serena kam nur langsam voran. Ständig wünschten ihr Nachbarinnen und Kolleginnen einen schönen Tag, was sie freundlich lächelnd erwiderte, auch wenn sie nicht alle der Frauen beim Namen kannte. Serena war eine kleine Berühmtheit in der Carampane, dem Frauenviertel von San Polo. Es gab nicht viele Dirnen, die es zu einem eigenen Haus gebracht hatten, in dem sogar die hohen Herren Venedigs verkehrten. Zudem fiel Serena aufgrund ihrer ausladenden Körperfülle und dem auffälligen roten, weit geschnittenen Kleid mit den eingearbeiteten Silberfäden jedem sofort ins Auge. Die üppigen Rundungen ihres Leibes gerieten bei jedem Schritt in Wallung. Das dunkle Haar hatte sie mit einem gelben Seidentuch hochgebunden, das ihr im letzten Winter ein päpstlicher Gesandter geschenkt hatte. Offen trug sie ihr Haar nur zu besonderen Gelegenheiten. Die lockige Pracht reichte ihr dann bis zur Taille.

Aus Richtung des Canal Grande war ein wirres Durcheinander aus Rufen von Bootsmännern und Gondolieri zu hören. Während die einen nach dem Entladen ihrer Waren wieder ablegen wollten, versperrten nachkommende Boote den Weg. Jeden Marktsamstag war es das Gleiche: Der Kanal war irgendwann so voll, dass keiner mehr vorankam. Wer konnte, ging am besten zu Fuß und genoss dabei die Frühlingssonne und die leichte Brise, die saubere Gebirgsluft in die Lagunenstadt brachte.

Die Lieferanten des Mercato di Rialto waren nur eine von vielen Quellen des Lärms. Ob an den Ständen die Händler mit ihren Kunden feilschten, sich Bekannte auf dem Markt trafen oder ein paar Streithähne einen alten Zwist wieder aufwärmten: Kamen zwei oder mehr Venezianer zusammen, ging es stets lautstark zu. Vielleicht hielt sich die feine Gesellschaft in San Marco etwas mehr zurück, aber hier, im wahren Herzen Venedigs, gehörte gestenreiches Geplänkel zum guten Ton. Serena liebte diese Stadt.

»Signora!«

Sie grinste zufrieden, bevor sie sich zu dem Fischhändler umdrehte. Wenn sie eines in ihren fünfunddreißig Lebensjahren gelernt hatte, dann, wie sie die Männer dazu brachte, ihr nachzulaufen.

»Vier für einen Piccolo, Signora. Und das nur, weil ich Euch von der Güte meiner Ware überzeugen und Euch als treue Kundin gewinnen möchte. Das ist mein letztes Wort, Signora.« Marco streckte vier Finger in die Luft.

Serena musterte die muskulöse Brust des Fischers. Sie griff nach seiner erhobenen Hand und blickte ihm tief in die Augen. »Eine Sardelle«, hauchte sie und streichelte den Daumen.

»Signora!«

»Pssst!« Während sie mit den Fingernägeln der linken Hand über die Handinnenfläche des Fischers fuhr, strich die Rechte über den Zeigefinger. »Zwei Sardellen«, raunte sie.

»Drei Sardellen«, bemerkte Marco, als sie seinen Mittelfinger packte.

Serena hielt seinen Blick mit ihrem gefangen. Sie lächelte. »Vier Sardellen«, fuhr sie fort und griff nach dem Ringfinger.

»Gegen Signora Pellini kommst du nicht an, Marco!«, rief ein Gemüsehändler lachend. Die Umstehenden fielen lautstark ein. Doch der Fischer schien das kaum wahrzunehmen. Mit offenem Mund wartete er ab.

»Fünf Sardellen«, zählte Serena. Sie brauchte den kleinen Finger des Fischers nicht einmal zu berühren. Er gab mit rotem Kopf seinen Widerstand auf.

»Dann soll es so sein, Signora«, sagte er schnell und entzog ihr seine Hand.

Serena hauchte einen Kuss in die Luft.

Es war nicht weit bis zum Palazzo del Piacere, dem Palast der Genüsse, wie man Serenas Haus am Rio di San Cassiano nannte. Die schmalen Gassen, die vom Markt aus dorthin führten, wirkten um diese Tageszeit fast ausgestorben. Jetzt, am Vormittag, traf man in der Carampane vornehmlich Männer an, die ihren Geschäften nachgingen. Vor Giancarlos Haus balancierten gerade zwei Kerle auf einem abenteuerlich aussehenden Gerüst, um die seit Jahren brüchige Fassade auszubessern. Das wurde auch Zeit! Erst vor wenigen Wochen hatte sich ein Stein aus dem Mauerwerk gelöst und einen Veroneser erschlagen. Während die beiden Arbeiter oben die Mauer flickten, rührte ein Dritter auf der Gasse in Holzeimern den speziellen venezianischen Mörtel an, der dem mal heiß-trockenen und dann wieder feucht-kalten Klima der Stadt am besten standhielt. Serena beeilte sich, aus dem Gefahrenbereich herauszukommen. Zweimal musste sie sich in Hauseingänge drücken, um abgehetzten Lieferanten mit ihren hölzernen Lastenkarren auszuweichen, die die Schenken mit Wein und Bier belieferten.

Erst wenn sich am Nachmittag die ersten lüsternen Mannsbilder einfanden, um ihr Geld bei den vielfältigen Vergnügungen der Carampane loszuwerden, würden die Frauen aus ihren Zimmern auf die Straßen, in die Gassen, zu den Brücken und Plätzen strömen. Die Nächte hier konnten lang werden. Jetzt, am Vormittag, dürften viele der Frauen noch schlafen oder gerade eine erste Stärkung zu sich nehmen.

An der Ponte della Tette standen bereits drei Dirnen, die auf frühe Freier warteten. Serena kannte nur Marisa mit Namen. Mit ihren fast fünfzig Jahren war sie die jüngste der barbusig an der Brücke lehnenden Frauen.

»Salve, Serena!«, rief Marisa laut und winkte, was ihre dicken Brüste zum Beben brachte.

»Ihr steht heute aber früh an«, bemerkte Serena. Sie verlangsamte ihre Schritte, blieb aber nicht stehen.

»Wenn in deinem Palazzo endlich ein Zimmer für mich frei wird, kann ich morgens auch einkaufen gehen, statt mir die Nippel abzufrieren.« Marisas Lächeln offenbarte zwei fehlende Schneidezähne, die ihr vor Ewigkeiten ein besoffener Freier ausgeschlagen hatte. Zumindest wurde sie nicht müde, diese Geschichte zu erzählen.

»Leider ist alles besetzt, meine Liebe«, gab Serena zurück.

»Aber ich habe gehört, dass gerade ein Zimmer frei ist.«

»Ab heute nicht mehr, Marisa. Ich erwarte ein neues Mädchen.«

»Wieder so ein junges Ding? Du willst wohl die einzige richtige Frau sein, die den reichen Herren etwas zu bieten hat.«

»Du weißt ja, wie die Männer sind. Die einen wollen ihre Frauen so, die anderen so. Ich wünsche dir ein gutes Geschäft, Marisa! Und euch beiden auch. Wenn ihr wollt, schaut heute Nachmittag vorbei. Adina wird euch eine kleine Stärkung reichen.«

Die Frauen riefen ihr nach, dass sie kommen würden. Serena blickte sich nicht mehr um, sondern wandte sich nach rechts, öffnete ein schmiedeeisernes Tor und betrat ihr winziges Gärtchen, wo die Kräuter mit den Frühlingsblumen um die Wette blühten. Der Garten war ein bemerkenswerter Luxus, auch wenn Serena nach nur drei Schritten das dreistöckige Haus erreicht hatte. Palazzo war als Bezeichnung bei Weitem übertrieben, aber das Haus konnte sich trotzdem sehen lassen und war immerhin stattlich genug, dass selbst die Herren des Großen Rats sich ab und an hier einfanden.

Adina Lanza bereitete in der großen Küche bereits das Essen vor. Die hübsche Frau mit dem dichten braunen Haar und dem ausgeprägten Kussmund trug ein einfaches Leinenkleid mit dunkelgrüner Borte. Ihre Tochter Nicoletta stand auf einem Schemel und schaute zu, wie sie Pfefferkörner in einem Mörser zermahlte.

»Tante Serena!«, rief das Mädchen erfreut.