9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

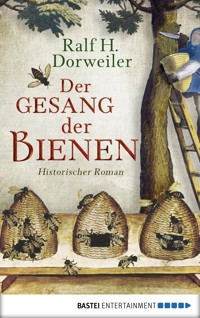

Vom Schwarzwald an den Hof Barbarossas - ein Abenteuerroman aus einer Zeit, in der die Bienen noch wild waren

1152: Als Zeidler streift Seyfried durch die Wälder und erntet Honig und Wachs von wilden Bienen. Doch sein beschauliches Leben findet ein jähes Ende, als seine Frau Elsbeth zum Tode verurteilt wird. Um sie zu retten, bleibt Seyfried nur ein Ausweg: Er muss die Fürsprache der berühmten Hildegard von Bingen erlangen. Während Elsbeth im dunklen Verlies dem Tod entgegensieht, knüpft die Äbtissin ihre Hilfe allerdings an schier unerfüllbare Bedingungen, die Seyfried bis zum neu gekrönten König Friedrich I. führen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

INHALTSVERZEICHNIS

CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumZitatPROLOGKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25EPILOGDANKSAGUNG UND ANMERKUNGENDRAMATIS PERSONAEKarteÜBER DIESES BUCH

A.D. 1152: Als Zeidler streift Seyfried durch den Schwarzwald und erntet Honig und Wachs von wilden Bienenvölkern. Als seine Frau zum Tode verurteilt wird, bricht er auf der Suche nach Beistand zum Kloster Bingen auf. Er findet es in heller Aufregung vor, denn die gelehrte Äbtissin Hildegard hat sich mit ihrer direkten Art Feinde innerhalb und außerhalb der Klostermauern geschaffen. Sie knüpft ihre Hilfe an schier unerfüllbare Bedingungen, die Seyfried bis vor den frisch gekrönten König Friedrich I. führen.

ÜBER DEN AUTOR

Ralf H. Dorweiler, geboren 1973 in der Nähe von Frankfurt am Main, hat in Köln Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft studiert. Danach ging er, seinen breitgestreuten Interessen und Talenten entsprechend, verschiedensten Tätigkeiten vom Schauspieler bis hin zum Manager von Callcentern nach. Mittlerweile lebt Ralf H. Dorweiler im Südschwarzwald, wo er als Redakteur bei einer großen regionalen Tageszeitung arbeitet. Außerdem hat er mehrere Regionalkrimis veröffentlicht. Er ist mit einer Opernsängerin verheiratet und Vater eines Sohnes.

Ralf H. Dorweiler

Der GESANG der BIENEN

Historischer Roman

Mit Figurenverzeichnis am Ende des Romans

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Originalausgabe

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Hannover.

Die im Text zitierten Passagen aus den Liedern und Briefen von Hildegard von Bingen stammen aus: Hildegard von Bingen-Werke, Lieder (Band 4/10) und Briefe (Band 8/10), Beuroner Kunstverlag, hrsg. von der Abtei St. Hildegard, Eibingen.

Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat: Lena Schäfer

Kartenillustration: © Markus Weber, Guter Punkt München

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München, unter Verwendung von Motiven von © FinePic/shutterstock und © akg-images/Science Source

Titelillustration: © Beekeepers, plate 83 from ›Venationes Ferarum, Avium, Piscium‹ engraved by Jan Collaert (1566–1628) published by Philippus Gallaeus of Amsterdam, Jan van der Straet (Johannes Stradanus) (1523–1605)/Private Collection/Collection/Bridgeman Images

eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-6147-6

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

»Von der Tiefe bis hoch zu den Sternendurchflutet Liebe das All.«

Hildegard von Bingen

PROLOG

Rupertsberg, 20. März 1152

»Freundliche Worte sind wie Wabenhonig,süß für den Gaumen, heilsam für den Leib.«

Bibel, Sprüche 16,24

Mit pochendem Herzen folgte Adelheyd Schwester Seburga den langen, schmalen Gang entlang. Durch die mit Pergament bezogenen Bogenfenster drangen die Strahlen der Morgensonne herein und zeichneten weiche Lichtfelder auf die gegenüberliegende Wand. Jedes Mal, wenn sie eines der Fenster passierten, spürte Adelheyd die Wärme wie ein Streicheln durch ihren Novizinnenhabit.

Freudige Erwartung und beklemmende Angst wechselten sich in ihrem Inneren ab. Bis auf das Geräusch ihrer Schritte auf dem nackten Steinboden war alles still.

Nein, da war noch etwas zu hören. Es klang, als ob jemand mit den Fingernägeln pfeilschnell, aber sanft auf ein Tamburin schlüge. Je näher Schwester Seburga und sie der Treppe am Ende des Gangs kamen, umso intensiver wurde das seltsame Geräusch.

Fieberhaft flog eine Biene immer wieder gegen das Fenster. Berührte sie das gespannte Pergament, erhöhte sich die Lautstärke ihres Summens um ein Vielfaches. Flog das Tier entmutigt im Lichtkegel zurück, war das Summen kaum mehr zu hören. Schon startete die Biene einen erneuten Anlauf, einen Weg hinaus aus den Klostermauern zu finden. Dabei lief ihr Schwester Seburga in die Flugbahn. Das Tierchen stieß gegen den schwarzen Schleier der Nonne. Die alte Novizenmeisterin erschrak und wedelte mit beiden Armen hektisch durch die Luft.

»Ist sie weg? Ist sie weg?«, rief sie.

Im selben Moment hörte Adelheyd, wie die Biene erneut gegen das Pergament stieß.

»Ja, sorgt Euch nicht, ehrwürdige Schwester! Es ist bloß eine Biene. Sie wird Euch nichts tun. Sie sucht nur einen Weg hinaus, zurück zu ihren Schwestern. Lasst uns ihr helfen!«

Adelheyd trug einen Stapel von acht Wachstafeln bei sich sowie einen Griffel, der einst ihrer Mutter gehört hatte. Flugs legte sie das Bündel auf einer schmucklosen Holzbank vor dem Fenster ab und löste den Rahmen, auf den das Pergament gespannt war. Die Biene schwirrte wieder in die Tiefe des Gangs hinein.

»Vergiss dieses Untier«, mahnte Seburga. Mit einem Satz zur Seite wich sie der Biene aus und verfolgte sie mit besorgtem Blick. »Die Äbtissin erwartet uns.«

Primus humilitatis gradus est oboedientia sine mora, ging es Adelheyd durch den Kopf. Der erste Schritt zur Demut ist Gehorsam ohne Zögern. In der Abtei wurde von den Novizinnen verlangt, dass sie die Regeln Benedikts von Nursia verinnerlichten und jederzeit aus dem Gedächtnis aufsagen konnten. Der Gehorsam spielte darin eine zentrale Rolle. Andererseits hatte Adelheyd den Rahmen ohnehin schon gelöst. Und ihr tat das kleine Tier leid, das sich wahrscheinlich auf der Suche nach den ersten Blüten des Jahres in diesen kargen Gang verirrt hatte. Sie hoffte, dass Gott ihr nicht grollen würde, wenn sie seinem Geschöpf hinaushalf und den Gehorsam, den sie ihrer Novizenmeisterin schuldete, einen Moment aufschob.

»Nur einen Augenblick«, bat sie Seburga und zog das Pergament zur Seite.

Ein milder Windhauch wehte herein. Adelheyd war wie gebannt von dem Ausblick, der sich ihr bot. Der Rupertsberg, auf dem das Kloster stand, wurde auf zwei Seiten von Flüssen umspült. Direkt unter ihr strebte die Nahe gemächlich der Vereinigung mit dem viel kräftigeren Rhein entgegen, von dem sie aus diesem Fenster nur ein kleines Stück erkennen konnte. Auf der anderen Seite der Nahe lag, durch eine hohe Mauer geschützt, die Stadt Bingen. Weiter den Hang hinauf standen Obstbäume, von denen die ersten bereits in vorsichtiger Blüte erwachten. Dahinter erstreckten sich die Reihen der Weinreben, umgeben von ausgedehnten Wäldern.

Adelheyd gefielen vor allem die bunten Fischerboote auf der Nahe. Eines näherte sich der Brücke, die den Rupertsberg mit Bingen verband. Diese Brücke überquerten gerade drei Nonnen, die auf dem Weg in die Stadt waren. Bauern mit Rübenkarren kamen ihnen entgegen. Zwei Zimmerleute trugen lange Holzlatten auf den Schultern.

»Novizin!«, unterbrach Seburga in strengem Tonfall ihre Betrachtungen. »Ich habe gesagt, dass wir jetzt weitergehen müssen.«

Adelheyd trat zur Seite, wodurch mehr Licht in den langen Gang dringen konnte. Ob von der Helligkeit, der Wärme oder dem Luftzug angelockt, die Biene surrte direkt vor Adelheyds Gesicht vorbei und entschwand durch das Fenster in die Freiheit.

»Jetzt kann sie keiner Schwester mehr durch ihren Stachel ein Leid antun«, sagte Adelheyd.

Diese Begründung für den kurzzeitigen Ungehorsam der Novizin schien Seburga zu versöhnen. »Dann bring jetzt schnell den Pergamentrahmen wieder an«, sagte sie nickend. »Wir müssen weiter. Nicht einmal Könige dürfen Hildegard warten lassen.«

Adelheyd bewies dieses Mal mehr Gehorsam und befestigte den Rahmen mit geschickten Handgriffen. Das Bienchen hatte sie tatsächlich für einen Moment von dem bevorstehenden Treffen mit Hildegard abgelenkt. Doch kaum dass der Name der Äbtissin gefallen war, bebte ihr Herz wieder. Sie war der weithin gerühmten Vorsteherin des Konvents bisher nur kurz bei ihrer Ankunft vor einer Woche, bei den Stundengebeten und beim Essen begegnet. Jetzt zu ihr befohlen zu werden war Ehre und Herausforderung zugleich.

»Wenn du eintrittst, störe die Äbtissin nicht!«, mahnte Seburga, als sie die Treppe am Ende des Gangs hinaufstiegen. »Setze dich an ein freies Schreibpult und schreibe, was Hildegard dir diktiert. Sie ist eine vielbeschäftigte Frau und mag es nicht, in ihren Gedankengängen unterbrochen zu werden. Also sei still …«

Die Stufen hinauf zu steigen fiel der älteren Schwester sichtlich schwer. Sie unterbrach sich, hielt auf einer der Stufen inne, schnaufte und wartete, bis sie wieder bei Atem war. »Wenn du bei ihr bist, bleib still und unterlasse es, ihr dumme Fragen zu stellen«, fuhr sie dann fort. »Los jetzt. Weiter!«

Adelheyd bemühte sich, ihre Ungeduld zu verbergen. Sie hatte schon so viel von Hildegard gehört! Ihr Vater hatte sie eigentlich einer anderen Abtei anvertrauen wollen, aber als sie die Nachricht erreichte, dass die berühmte Hildegard ein neues Kloster gegründet und Platz für Nonnen aus adligem Hause hatte, war es für Adelheyd leicht gewesen, sich zu entscheiden. Wo sonst konnte man einer wahren Prophetin so nahe kommen? Dass Adelheyd eine hervorragende Schreiberin war, deren Schönschrift weithin gelobt wurde, hatte ihr dabei geholfen, als Novizin angenommen zu werden.

Gleichzeitig aber bereiteten Adelheyd ihre Anwesenheit auf dem Rupertsberg und vor allem die Nähe zur Äbtissin große Sorgen: Sie war mit einem schwerwiegenden Geheimnis in die Abtei gekommen, von dem niemand je erfahren durfte. Allerdings hieß es, dass man vor Hildegard keine Heimlichkeit verbergen könne.

Zum Glück kamen sie endlich im obersten Stockwerk an, und Adelheyd blieb keine Zeit für weitere Grübeleien.

Seburga klopfte sachte an eine der Türen und wartete auf eine Reaktion. Obwohl Adelheyd durch die Tür die Stimme einer Frau vernehmen konnte, erfolgte keine Antwort. Auch ein beherzteres Pochen der Novizenmeisterin brachte keinen Erfolg.

Seburga setzte zu einem dritten Versuch an. Kaum hatten ihre Knöchel das Holz berührt, rief die Frauenstimme von jenseits der Tür: »Jetzt tretet endlich ein!«

Seburga atmete tief durch und öffnete die Tür.

»Also weiter! Bringen wir den Brief zu Ende. Wo waren wir?«

Hildegard stand mit dem Rücken zur Tür im einfallenden Licht. Es sah aus, als wäre sie von einem Heiligenschein umgeben.

»So rate ich Euch: Folgt den Vorschlägen Seiner hochwürdigsten Exzellenz, Erzbischof Heinrich von Mainz«, las ein Mann vor, der auf einer Schreibbank am Fenster saß.

»Richtig, lieber Volmar«, sagte Hildegard und fuhr mit dem Diktat fort. »Füge bitte noch hinzu: … sofern es auch Euch ratsam erscheint und genehm ist. Möge das göttliche Licht Euch stets leuchten und den rechten Weg weisen. Eure stets verbundene Hildegard. Und dann die ganzen Titel.«

Adelheyd konnte vor Ehrfurcht den Blick nicht von der zierlichen Gestalt abwenden, die sich jetzt umdrehte und mit interessiertem Blick die Neuankömmlinge musterte. Erst als Seburga sie mit dem Ellbogen anstieß, wurde Adelheyd bewusst, dass sie sich bewegen sollte. Sie verbeugte sich, wie die Novizenmeisterin es ihr beigebracht hatte, und ging wortlos zu einem der Pulte am Fenster.

Der ausladende Raum schien Arbeitszimmer, Gebetsstätte und Nachtlager zugleich zu sein. Der Mönch, Bruder Volmar, der am zweiten Schreibpult saß, war alt genug, sich die Tonsur nicht mehr mit einem Rasiermesser freischaben zu müssen. Tiefe Falten hatten sich in das freundliche Gesicht gegraben, das auf einem massigen Doppelkinn ruhte. Gerade ritzte er die letzten Worte mit dem Griffel in die Wachstafel und legte sie zuoberst auf die anderen, die er heute schon gefüllt haben musste. Später würden Schreiberinnen die Briefe und Notizen fein säuberlich auf Pergament übertragen.

Während Bruder Volmar sich zurücklehnte und die Hände über dem ausladenden Bauch faltete, wandte sich Hildegard der Novizenmeisterin zu. »Schwester Seburga. Gut, dass ihr da seid.«

»Ehrwürdige Mutter?«, antwortete die Angesprochene.

»Schwester Theofania wird von einem hässlichen Schnupfen geplagt und braucht heute dringend Unterstützung bei der Pflege der Kranken und der Speisung der Armen. Ich dachte mir, das könnte eine gute Aufgabe für die Novizinnen sein, was meinst du?«

»Ich werde sie Schwester Theofania gerne zur Verfügung stellen. Soll ich sie auch wieder mitnehmen?« Seburga wies auf Adelheyd.

»Nein, sie soll bleiben. Und Novizin Emilia soll weiter Tinte anrühren. Wir werden in nächster Zeit viel zu schreiben haben.«

Seburga verbeugte sich und verließ die Kammer der Äbtissin.

»Dann wollen wir unser Tagwerk im Sinne des Herrn fortführen«, bestimmte Hildegard.

Adelheyd kam sich vor wie ein Kind, das heimlich in ein Zimmer geschlichen war, in dem es nichts verloren hatte. Und mit der Neugierde eines Kindes blickte sie sich um: Mit all den Kisten, Truhen und Schränken, der verrußten Feuerstelle und den vielen Teppichen, Karten und Pergamenten an den Wänden wirkte der Raum unfertig und hinterließ doch den Eindruck, weitaus älter zu sein als das ganze Kloster. Eine Kniebank aus geöltem Holz mit abgenutztem Polster stand vor einem schlichten Altar, auf dem neben einer großformatigen Heiligen Schrift und zwei weiteren Büchern ein Kruzifix aus angelaufenem Silber thronte, das sicher zwei Ellen hoch war. Hildegard kniete vor dem Altar nieder und begann ein stilles Gebet.

Bruder Volmar sortierte derweil die Wachstafeln, während Adelheyd still darauf wartete, dass Hildegard ihre Zwiesprache mit dem Herrn beendete. Schließlich schlug die Äbtissin ein Kreuzzeichen und stand für eine Frau ihres Alters erstaunlich behände wieder auf.

»Du musst Adelheyd sein«, bemerkte Volmar. In der brummigen Stimme des Mönchs klang freundliches Interesse mit.

Adelheyd warf einen schüchternen Blick zu Hildegard hinüber, denn sie wusste nicht, ob sie antworten durfte.

»Rede, mein Kind, wenn du gefragt wirst!«, befahl diese ungeduldig.

»Verzeiht, hochwürdige Frau Mutter.« Adelheyd senkte den Blick. »Ja, ich bin Adelheyd, Tochter des Emilius von Beuel.«

Der Mönch nickte wissend.

Hildegard trat näher an Adelheyd heran und sagte: »Dein Vater wird als gottesfürchtiger und gerechter Mann gepriesen. Ich kannte jedoch nur deine Mutter, die der Herr in seiner unendlichen Weisheit und Gnade leider so früh zu sich genommen hat. Gott habe sie selig. Wie lange ist das her? Sind es schon zehn Jahre?«

»Ihr kanntet meine Mutter?«

»Wenn ich dich etwas frage, möchte ich eine Antwort hören. Nicht eine dümmliche Nachfrage.«

Adelheyd errötete vor Scham. »Ich war sieben Jahre, als sie starb, hochehrwürdige Frau Mutter. Es sind seither neun Jahre vergangen.«

»Wenn wir unter uns sind, genügt es, wenn du mich Mutter nennst. Ich hoffe, du erweist dich als fleißig und geschickt.«

Adelheyd nickte.

»Kannst du auch sprechen?«, fragte die Äbtissin.

Adelheyd spürte, wie ihr Tränen in die Augen schossen. »Ich werde versuchen, Euch nicht zu enttäuschen, Mutter«, hauchte sie und musste ein Schluchzen unterdrücken.

»Anstatt zu weinen, solltest du Besserung geloben«, tadelte Hildegard.

»Ich gelobe Besserung«, sagte Adelheyd gehorsam.

»Hildegard, wir sollten fortfahren«, mahnte Bruder Volmar. Adelheyd warf ihm einen dankbaren Blick zu.

»Wie recht du hast, Volmar!«, sagte Hildegard. »Was steht als Nächstes an?«

»Wir sollten nun den Brief an unseren neuen König aufsetzen.«

Hildegard atmete tief durch. Ihr Blick schien in weite Ferne zu schweifen. »Das sollten wir wohl«, sagte sie und ließ ihren Worten einen tiefen Seufzer folgen. »Adelheyd, du wirst das Schreiben übernehmen.«

Die Äbtissin schritt zu einem der Fenster und löste den Rahmen mit dem Pergament.

»König Friedrich«, begann sie, »der höchste Richter wendet sich mit folgenden Worten an dich: Es ist zu bewundern, dass der Mensch solch einer Persönlichkeit bedarf, wie du, König, sie darstellst. Aber höre: Ein Mann stand auf einem hohen Berg und blickte auf alle Täler, und er sah, was ein jeder darin tat …«

Adelheyd schaute gebannt zu Hildegard, die am Fenster die gleiche Aussicht vor Augen haben musste wie sie selbst gerade eben ein Stockwerk tiefer. Diese Frau war der beste Beweis, dass Gott die größte Herrlichkeit in einer unscheinbaren Hülle unterbringen konnte. Auch wenn die Äbtissin einen einschüchternden Eindruck vermitteln konnte, war sie sogar noch kleiner gewachsen als Adelheyd selbst. Von der Gestalt der berühmten Äbtissin war unter dem weiten Habit nicht viel zu erkennen, aber Adelheyd wusste, dass sie auch mit jenseits der fünfzig stets schmal geblieben war. Ihr hübsches Gesicht wies zwar einige Falten auf, aber gleichzeitig strahlten ihre Augen die Neugier der Jugend aus – gepaart mit der Weisheit derer, die gesehen hat, was der Herr nur seinen Propheten zeigte.

Plötzlich wurde Adelheyd bewusst, dass Hildegard längst zu diktieren begonnen hatte. Hektisch löste sie den Knoten der Schnur, die die Wachstafeln zusammenhielt.

Zum Glück unterbrach Bruder Volmar die Äbtissin, denn Adelheyd wäre sonst mit dem Schreiben nicht mehr nachgekommen.

»Verzeih mir die Unterbrechung, Hildegard. Aber willst du den neuen König wirklich mit König Friedrich ansprechen? Ohne ehrerbietende Floskeln? Er könnte das durchaus so werten, als wolltest du seinen Herrschaftsanspruch infrage stellen.«

Hildegard drehte sich vom Fenster weg und sah den Mönch an.

»Meinst du? Wie sollte ich ihn infrage stellen? Er wurde doch gerade erst gekrönt.«

»Zumindest könnte er die schlichte Anrede als ungebührend ansehen.«

Hildegard sah aus, als wäge sie im Geist zwei schwere Lasten gegeneinander ab. Schließlich sagte sie: »Lass ein wenig Platz. Ich muss mir die rechte Anrede noch überlegen.«

Adelheyd, die soeben begonnen hatte, König Friedrich in das harte Wachs einzuritzen, zog eine lange Linie durch die Lettern.

Es klopfte.

»Was ist denn jetzt schon wieder?«, fragte Hildegard gereizt.

Sie wandte sich zur Tür, die in diesem Moment von einer dicklichen Schwester aufgestoßen wurde, die kaum größer als ein achtjähriges Kind war. Ihr Schuhwerk war vor Matsch kaum zu erkennen und ihr Habit bis zur Hüfte mit Erdspritzern befleckt. Selbst das Weiß ihres Brustschleiers war vom Kinn bis zur ausladenden Brust mit Schmutz beschmiert.

Adelheyd hatte am Tag ihrer Ankunft neben dieser klein gewachsenen Schwester im Refektorium gesessen. Im Gespräch während des Essens hatte sich Schwester Kunigunde als Frau von eher schlichtem Gemüt erwiesen. Sie half bei der Arbeit auf den Feldern und in den Weinbergen.

Mit weit aufgerissenen Augen blickte Kunigunde alle im Raum Anwesenden kurz an, dann lief sie zu Hildegard und fiel vor ihr auf die Knie, den Kopf gesenkt.

»Was ist denn los, Kunigunde?«, fragte Hildegard alarmiert.

»Sie sind tot! Bei Gott!«, rief sie zitternd. »Sie sind alle tot!«

»Wer ist tot? So sprich doch!«

»Die Bienen. Die Bienen sind tot.«

KAPITEL 1

Münstertal im Schwarzwald, 24. April 1152

»Jede Krankheit ist heilbar – aber nicht jeder Patient.«

Hildegard von Bingen

Lise stinkt!«, sagte Jasper.

Elsbeth musste ihrem Sohn recht geben. Bei jedem ihrer drei Kinder hatte sie sich gewundert, wie die Leiber so winziger Menschlein einen solchen Gestank hervorbringen konnten. Sie wusste nicht, ob es Einbildung war, aber die kleine Lise schien darin sogar ein besonderes Talent zu haben. Dafür hatte sie es ihrer Mutter bei der Geburt einfacher gemacht als ihre älteren Geschwister Anna und Jasper. Vor knapp zehn Monaten hatte Lise fast einen Monat zu früh beschlossen, auf die Welt zu kommen. Seyfried war hektisch zum Hof der Hebamme Marlein aufgebrochen, um sie zur Hilfe zu holen. Als beide zurückkehrten, lag das winzige Mädchen schon gesund und munter an Elsbeths Brust. Anna hatte geholfen, ihre Schwester zur Welt zu bringen. Trotz ihrer erst vierzehn Jahre war sie Elsbeth eine tapfere Unterstützung gewesen.

»Geh doch wieder draußen spielen, dann riechst du es nicht«, schlug Elsbeth Jasper vor.

»Schläft sie noch?«, fragte der Achtjährige stattdessen und wies auf die Tür zur Kammer der Eltern.

Für einen Moment hatte Elsbeth ihre Patientin vergessen. Sie lauschte aufmerksam. Alles war ruhig.

»Ja, sie schläft noch. Das ist ein gutes Zeichen. Du weißt ja, vieles heilt …«

»… im Schlaf«, ergänzte Jasper augenrollend. »Ich gehe spielen.«

Damit verschwand der Junge, während Elsbeth ein frisches Tuch um Lise wickelte. Der Kleinen gefiel das, auch weil Elsbeth ihr dabei ganz leise das Bienenlied vorsang. Das hatte sie sich für Anna ausgedacht. Sie und Jasper waren damit aufgewachsen, und Lise sollte es genauso ergehen.

Elsbeth konnte sich an ihre eigene Mutter nicht erinnern. Sie hatte später erfahren, dass sie im Kindbett gestorben war. Wahrscheinlich war dieser Verlust für die Kälte ihres Vaters ihr gegenüber verantwortlich gewesen. Es schien, als wäre mit seiner Frau auch all seine Liebe unter einer dicken Schicht Erde begraben worden. Elsbeth konnte sich nicht erinnern, sich in seiner Gegenwart jemals richtig wohlgefühlt zu haben. Er hatte nie wieder geheiratet, sondern sich voll und ganz in seinen Beruf als Apothecarius der Zähringerstadt Freiburg vertieft.

Elsbeths Leben war zweigeteilt gewesen. Die erste Hälfte des Tages hatte sie betend oder lernend bei den Beginen verbracht, guten Frauen, die ihr Leben Gott gewidmet hatten. Am Nachmittag war sie in der Apotheke gewesen und hatte ihrem Vater zugesehen, wie er Salben mischte, Kräuter für Aufgüsse zusammenstellte oder Steinmehl und Hornpulver in kochenden Wein rührte.

Otilia, eine besonders gelehrte Begine, hatte sie Lesen und Schreiben gelehrt. Von ihrer Mitbegine Birgitta hatte sich Elsbeth Wissenswertes über die Gärtnerei und die Heilkraft der Pflanzen erklären lassen und sich bei ihrem Vater die Kunst abgeschaut, die Medizin zu mischen, die Ärzte ihren Patienten verschrieben. So waren die Jahre ins Land gezogen, und sie wurde dem Vater, wenn nicht eine geliebte Tochter, so wenigstens eine wertvolle Hilfe in der Apotheke.

Elsbeth steckte das Ende des Wickeltuchs in eine Schlaufe und hob ihre kleine Tochter in die Luft, was diese zu einem glücklichen Krähen veranlasste. Für Lise konnte es nicht wild genug sein. Seyfried warf sie manchmal so hoch in die Luft, dass Elsbeth es mit der Angst zu tun bekam. Doch er fing sie immer wieder auf, warf und fing sie erneut und küsste schließlich brummend wie ein Bär Leib und Gesicht seiner kleinen Tochter. Lise liebte das.

Ein Stöhnen drang aus der Schlafkammer, und Elsbeths Gedanken wanderten wieder zu der Fremden, der sie am Vorabend ihr Bett überlassen hatte. Sie musste der jungen Frau helfen, aber wie nur?

Ihr Blick fiel auf die Steinplatte, unter der sie ihre beiden wertvollsten Schätze verbarg. Einer davon konnte ihr möglicherweise behilflich sein. Rasch legte sie Lise in ihre Krippe. Dann hob sie mit einem Messer die Platte an. In der Auslassung darunter fand sie die beiden in Wachspapier gewickelten Gegenstände. Zuerst nahm sie den kleineren und wickelte ihn aus. Der taubeneigroße Bernstein sah aus wie an jenem Tag, an dem Seyfried ihn ihr geschenkt hatte. Seine Honigfarbe schillerte im Licht. Das darin eingeschlossene Tier glich den Honigbienen, die draußen um die Blüten des Kirschbaums schwirrten. Elsbeth lächelte bei der Erinnerung daran, wie Seyfried in ihr Leben getreten war.

Vor fünfzehn Jahren war ein junger Mann in die Apotheke gekommen, um ihrem Vater ein Angebot zu machen. Er war nicht besonders groß, aber drahtig, sah aus wie ein Bauer, bewegte sich aber wie ein Edelmann. Eine unendliche Traurigkeit lag in seinen tiefbraunen Augen, die Elsbeth augenblicklich in ihren Bann zogen. Diese Faszination wurde einzig von der Wirkung übertroffen, den sein Geruch auf sie ausübte. Sie suchte unbewusst seine Nähe, um den Duft nach Honig und Rauch, nach milder Süße und scharfer Bitterkeit einzuatmen, die bei diesem Mann eine einzigartige Verbindung eingingen. Seyfried war sein Name. Ein Zeidler war er, ein Bienenmeister, Honigsammler und Wachsschmelzer. Er war fremd in Freiburg, verlor kein Wort über seine Herkunft und Vergangenheit, bot ihrem Vater aber an, ihm Honig und Wachs, Pollen und Propolis zu liefern. Die meisten Zeidler gaben ihre besten Waren an die Klöster und an Adelshäuser ab. Als Apothecarius erhielt Elsbeths Vater nur die Reste von manchmal fragwürdiger Güte. Bei diesem Zeidler war das anders. Er schien keine eigenen Bienen zu besitzen, sondern verschwand immer wieder für ein paar Tage aus der Stadt. Jemand behauptete, er lebe dann in den Wäldern. Auf jeden Fall kehrte er stets mit guter Ware zurück, die er ihrem Vater zu einem Spottpreis überließ.

Einmal hatte Elsbeth sich nach einem solchen Geschäft aus der Apotheke geschlichen. Sie wollte ihm sagen, dass er seine Ware zu billig verkaufte und mehr Geld bekommen könnte, aber noch bevor sie ihn einholte, sah sie, wie er das Geldsäckchen einem guten Mann in die Hände leerte, der im Armenhaus arbeitete. Sie hatte Tränen in den Augen gehabt, nicht wegen der Güte dieses Mannes, sondern weil er den Segen des Laienbruders so vehement abwies. Welcher Schmerz mochte seine Seele quälen?

Danach hatte sie Seyfried mehrmals ein schüchternes Lächeln geschenkt, das dieser zwar bemerkt, aber nicht ein einziges Mal erwidert hatte. Er hatte sich ihr gegenüber ebenso kalt verhalten wie ihr Vater, aber sie spürte, dass tief in seinem Inneren ein Funke glomm, der vielleicht wieder zu einem Feuer werden konnte. Sie selbst hatte längst lichterloh in Flammen gestanden.

Elsbeth rieb sich die Augen. Es war eine lange, schlaflose Nacht gewesen. Für das unbekannte Mädchen genau wie für sie selbst. Während die Erschöpfung die Fremde nun eingeholt hatte, musste Elsbeth wach bleiben. Als Weib des Zeidlers und Mutter seiner Kinder war es ihre Aufgabe, sich um das Leben auf dem Zeidlerhof zu kümmern. Im Frühling gab es immer besonders viel zu tun.

Aber jetzt musste zuerst die schmutzige Windel aus dem Haus. Elsbeth legte den Stoff zusammen und brachte ihn nach draußen. Um die Wäsche würde sie sich später kümmern. Sie genoss den Moment des Friedens. Die Sonne schien kraftvoll vom Himmel und wärmte ihre blassen Wangen. Ihr langes, seidiges Haar trug sie hochgesteckt unter einer Haube, damit es sie nicht bei der Arbeit störte und sauber blieb. Ihre Heilpflanzen in dem kleinen eingefriedeten Garten waren in die Höhe geschossen. Unter dem Kirschbaum, der voller weißer Blüten war, saß Jasper im Schatten und spielte mit den jungen Katzen. Die Blüten waren das Ziel Tausender Bienen, deren schiere Zahl die Luft um den Baum zum Flirren brachte.

Ein halbes Jahr nachdem er so plötzlich aufgetaucht war, hatte der Zeidler erstmals das Wort an Elsbeth gerichtet. Ihr Vater verhandelte vor der Apotheke gerade mit einem Händler, da blickte Seyfried ihr in die Augen und reichte ihr etwas, das er offenbar schon die ganze Zeit in der Hand verborgen hatte: einen honiggolden schimmernden Bernstein, in dessen Inneren ein Bienlein eingeschlossen war. Elsbeth vergaß zu atmen. Würde er nun um ihre Hand bitten? Nein. Der Zeidler hatte im Gegenteil etwas ganz anderes im Sinn. Er sprach Worte des Abschieds.

Elsbeth ging zurück ins Haus. Sie musste sich endlich der Kranken widmen. Und dann war es an der Zeit, den Teig für die Brotfladen vorzubereiten, die sie heute zur Suppe reichen wollte. Ihr Heim war einfach, aber es gefiel ihr. Seyfried fragte sie manchmal, ob sie nicht bereue, ein Leben in Wohlstand in Freiburg gegen eine karge Hütte und viel harte Arbeit eingetauscht zu haben. Das hatte sie nie. Bei Seyfried hatte sie gelernt, was es hieß, glücklich zu sein und geliebt zu werden, auch wenn der Schatten der Vergangenheit über seinem Leben hing wie eine düstere Gewitterwolke. Hier wollte sie leben – und hier wollte sie irgendwann einmal in Frieden sterben.

Als der junge Zeidler sich zum Gehen gewandt hatte, konnte Elsbeth das nicht zulassen. Sie hatte seine Hände ergriffen und ihn festgehalten. Für einen langen Moment hatten sie sich tief in die Augen geblickt. So lange, bis ihr Vater zurückkam und sie wütend trennte. Er jagte Seyfried fort und verbot ihm, jemals zurückzukehren. Seiner Tochter wich er die nächsten Wochen nicht mehr von der Seite, bis er sichergehen konnte, dass der Zeidler verschwunden war. Seit seinem letzten Besuch in Freiburg hatte ihn niemand mehr gesehen.

Der junge Seyfried war ein halbes Jahr später wie aus dem Nichts zurückgekehrt und hatte Elsbeth einfach mitgenommen, zuerst zu einem geheimen Ort, aber bald in dieses neu errichtete Haus. Seither ruhte der Edelstein mit der einzigen anderen Erinnerung an ihr früheres Leben in seinem Versteck.

Das größere der Pakete, von dem sich Elsbeth in ihrer aktuellen Lage Hilfe erhoffte, war weitaus wertvoller als der Stein. Es handelte sich um ein Buch, das laut ihrer Amme schon immer der Familie ihrer Mutter gehört hatte. Es war in dickes Leder gebunden. Seine dünnen Pergamentseiten waren bis zum Rand eng beschrieben. Teilweise fanden sich darauf Zeichnungen, die das Aussehen und die Funktionsweise der menschlichen Organe veranschaulichten. Das Buch war älter als alle bekannten Königsgeschlechter. Vater hatte es immer vor fremden Augen verborgen und ihr einmal gesagt, es sei ein verbotenes Buch, das seinem Besitzer Unglück bringen könne. Er bewahrte es im doppelten Boden seiner Truhe mit den Wertgegenständen und den anderen Büchern auf. Doch Elsbeth wusste, wo der Schlüssel zu finden war. Als sie mit Seyfried aus der Stadt geflohen war, hatte sie darauf bestanden, das Buch ihrer Mutter mitzunehmen.

Seyfried hatte gefürchtet, dass der Besitz des verbotenen Buchs einmal unliebsame Folgen haben könnte. Zudem gefiel es ihm nicht, dass Elsbeth sich Bilder von aufgeschnittenen Menschen anschaute. Sie hatte ihm versprochen, das Buch nicht mehr anzurühren. Doch während sie mit Anna schwanger war, hatte sie trotzdem immer wieder die alten Seiten studiert, wenn Seyfried auf Bienenjagd oder auf dem Weg zu seinem Onkel Ottokar war. Sie hatte damals nicht alles verstanden, auch weil ihr Latein dafür nicht ausreichte. Aber heute mochte es ihr behilflich sein.

Elsbeth blätterte die dünnen, steifen Seiten vorsichtig um. Sie sorgte sich, dass sie brechen oder zwischen ihren Fingern zerfallen könnten. Hier war ein Herz abgebildet. Daneben stand in engen Lettern, wie man Krankheiten vorbeugen konnte. Auf der nächsten Seite gab es ein Bild vom menschlichen Magen und dem langen, zusammengewickelten Darm. Dann ein Bild von einer Leber. Und schließlich fand sie auch eine Zeichnung, die das Innere des weiblichen Schoßes zeigte. Ein Kindlein mit übergroßem Kopf lag zusammengerollt in der Fruchtblase.

Elsbeth entzifferte die braune Tinte Strich für Strich und fügte die Buchstaben zu Worten zusammen. Sie verstand nicht alles, glaubte jedoch, mit Hilfe des Buchs einen Überblick über die Möglichkeiten zu gewinnen, dem Mädchen zu helfen. Zusammen mit ihrer eigenen Erfahrung und ihrem Wissen sollte es mit dem Teufel zugehen, wenn die Fremde nicht wieder auf die Beine kam.

»Helft mir!«, drang ein dünnes Stimmchen durch die Hütte.

Elsbeth wurde bewusst, dass sie schon lange hier kniete. Wie viel Zeit tatsächlich vergangen war, seit sie sich in das Buch vertieft hatte, konnte sie nicht sagen. Die Knie schmerzten sie jedenfalls schon. Erschrocken über sich selbst schlug sie das Buch schnell zu und wickelte es in das Wachspapier ein.

»Es tut so weh!«, klagte das Mädchen.

»Ich komme gleich«, rief Elsbeth, während sie das verbotene Buch und den Edelstein in ihr sicheres Versteck zurücklegte. »Alles wird gut!«

KAPITEL 2

Münstertal im Schwarzwald, 24. April 1152

»Die Bienen sind allein des Menschen halber erschaffen Sie machen den HonigEinen süßen subtilen und sehr gesunden SaftDesgleichen die Waben oder die Propolis und dazu das Wachs.«

Plinius, Historia naturalis

Anna sprang leichtfüßig wie ein Rehkitz durch den Frühlingswald. Trockene Zweige knackten unter ihren Füßen, matt raschelte das Laub. Mit erhobenem Kopf suchte sie die Luft über sich ab. Die Sonnenstrahlen, die durch das lindgrüne Blätterdach drangen, zeichneten lebhafte Lichtflecken auf ihr kindliches Gesicht. An Annas Seite lief Tara. Der hellbraune Kopf der Hündin reichte dem Mädchen bis zur Hüfte. Die Jagd ließ sie ihre alten Knochen vergessen. Sie bellte vor Aufregung den Wald an, der zu ihrer Rechten erst flach und dann immer steiler ins Münstertal abfiel.

»Da!«, rief Anna freudig, riss den Arm mit ausgestrecktem Zeigefinger in die Luft und drehte sich ungeduldig zu ihrem Vater um. Seyfried beeilte sich, mit seiner Tochter Schritt zu halten.

»Hast du sie wieder? Sehr gut!«, lobte er.

Anna nickte und strahlte dabei über das ganze Gesicht. Taras ungeduldiges Kläffen erinnerte sie offenbar wieder an die Jagd. Sie drehte sich um, und die Suche nach der Biene begann von Neuem.

Seyfried bezweifelte, dass es sich bei Annas Sichtung weiterhin um dieselbe Biene handelte, die sie schon seit einiger Zeit verfolgten. Trotz der vielfältigen Geräusche der aus dem Winterschlaf erwachten Natur konnte sein geübtes Gehör das Summen zahlreicher Wildbienen um sie herum ausmachen. Bis zum Versteck des Volkes konnte es nicht mehr weit sein. Die Bienenjagd würde bald zu einem Ende kommen. Vielleicht wartete sogar eine süße Belohnung auf sie.

Anna sprang mit einem Satz über den Stamm einer Esche, die der letzte Sturm gefällt hatte. Seyfried musste mit der ganzen Ausrüstung etwas langsamer machen. Auf seinen Rücken war der mit Werkzeug prall gefüllte Rucksack geschnallt, an dem außen eine aufgerollte Strickleiter und sein Zeidelbeil befestigt waren. In der linken Hand hielt er den Henkel eines verschlossenen Topfs aus Eisenblech, in dem Kohle langsam vor sich hin glomm. In der Rechten trug er seinen wertvollsten Besitz: eine kurze Armbrust, deren Bolzen er in einem Lederköcher aufbewahrte.

Mit jedem weiteren Schritt wurde das Summen kraftvoller. Es schien sich wie ein Klangteppich über die anderen Geräusche des Walds zu legen. Einem Bauern oder Zimmermann wäre der von Hunderten Flügelpaaren erzeugte, gleichbleibende Ton wahrscheinlich nicht einmal aufgefallen, den geschärften Sinnen eines Zeidlers allerdings konnte das Summen trotz des allgegenwärtigen Vogelgezwitschers nicht entgehen.

Der Wald vor ihnen stieg weiter an. Anna und Tara liefen an einer unscheinbaren Buche vorbei, von der wohl vor Jahren ein schwerer Ast direkt am Stamm abgebrochen war. Seyfried musterte den Baum genauer. An der Bruchstelle schwirrten Bienen um einen wulstigen Eingang herum, weit genug oben, dass ein vorbeilaufendes Tier ihn nur mit Mühe erreichen konnte.

Seyfried blieb stehen und lehnte die Armbrust an den Buchenstamm. Mit einem Fuß scharrte er ein Stück Waldboden vom Laub frei und stellte den heißen Eimer auf einen Stein.

»Vater?«, rief Anna, die in ihrer kindlichen Erregung am Ziel ihrer Jagd vorbeigelaufen war.

»Schau, meine Kleine«, sagte er, während er den Rucksack absetzte, und wies mit einem Arm in den Baum.

»Die Bienen!«, rief Anna entzückt. Sie sprang vor Freude in die Luft. »Wir haben sie gefunden!«

»Bei der Bienenjagd zählt nicht die Schnelligkeit«, belehrte Seyfried seine Tochter. »Den meisten Honig erbeutet der Zeidler, der sein Handeln von Geduld leiten lässt, seine Gedanken beisammenhält und mit allen seinen Sinnen ans Werk geht.«

»Ja, ich weiß. Das sagst du immer.« Anna streichelte ungeduldig Taras Kopf. Das einst braune Fell war rund um die Lefzen ergraut.

»Ich sage das so lange, bis du meine Worte verinnerlicht hast. Du musst lernen, Anna. Du bist jetzt eine junge Frau.«

Anna nickte und senkte den Blick.

»Glaubst du, dass es der verletzten Frau besser geht?«, fragte sie unvermittelt.

Sie kniete sich auf den Boden und zog an der Kordel, die den gewachsten Leinenstoff von Seyfrieds Rucksack geschlossen hielt. Sie wusste, wie ihr Vater seine Ausrüstung packte. Zwischen den Wabenmessern und Honigtöpfen, den geschnitzten Trichtern, dem Feuerstein, dem Stahl und ihrem Proviant fand sie die in ein großes Pestwurzblatt gewickelten feuchten Holzspäne sofort.

»Wenn der Fremden etwas helfen kann, sind es die Heilkünste und die Pflege deiner Mutter«, gab Seyfried zurück. Er hatte eigentlich gehofft, dass die Bienenjagd Anna länger ablenken würde.

»Du hast mir immer noch nicht gesagt, welche Krankheit sie befallen hat.«

»Du musst nicht alles wissen.«

»Eben hast du mich noch belehrt, dass ich lernen muss.«

Was sollte Seyfried darauf erwidern? Er legte sein Werkzeug bereit und sparte sich eine Antwort.

Ein fahrender Medicus hatte die Unbekannte gestern bei Einbruch der Dunkelheit vorbeigebracht. Während Seyfried und seine Frau Elsbeth den kraftlosen Leib ins Haus trugen, hatte sich der Pfuscher aus dem Staub gemacht. Ein Blick unter das blutverschmierte Kleid hatte Elsbeths Verdacht bestätigt: Der Medicus hatte seiner Patientin ein ungeborenes Kind aus dem Leib gekratzt. Die Wunde blutete noch immer. Elsbeth verbrachte die Nacht wachend am Lager der mal wehklagenden, mal ohnmächtigen Frau. Zum Morgen hin breitete sich in ihrem Leib ein heftiges Fieber aus, das selbst Elsbeths Kräuterwickel nicht abmildern konnten. Sie wussten nicht einmal den Namen des Mädchens, das zwei oder drei Jahre älter als ihre Anna sein mochte. Irgendetwas an dem von Schmerz gezeichneten Gesicht hatte in Seyfried eine Ahnung der Erinnerung geweckt, aber er konnte sie nicht zuordnen.

In der Ferne erklangen kaum hörbar die Glocken des Klosters Sankt Trudpert, die die Mönche zur Sext im Stundengebet riefen.

»Lass uns für sie beten«, forderte Anna ihren Vater auf.

Seyfried hatte Elsbeth vor langer Zeit versprochen, ihren Kindern nicht den Groll aufzuzwingen, den er gegen Gott hegte. Er hatte seinen Schwur bis heute nicht gebrochen. Auch jetzt kniete er sich ohne Widerspruch neben seine Tochter. Still schlugen beide das Kreuzzeichen. Seyfried jedoch betete nicht, sondern wartete ab, bis Anna damit fertig war.

»Sie wird bestimmt wieder gesund werden«, sagte er im Aufstehen.

»Und wenn nicht?«

»Sie hätte es nicht besser treffen können, als in die Fürsorge deiner Mutter zu gelangen.«

Er sah Anna an, dass ihr seine Antwort nicht genügte. Sie setzte zum Sprechen an, doch Seyfried unterband das mit den Worten: »Wir haben nicht den ganzen Morgen diesen Bienenstock gesucht, um jetzt zu tratschen.«

Anna seufzte und sagte nichts mehr. Stattdessen richtete sie ihre Aufmerksamkeit darauf, Laub und dünne Zweige zusammenzusuchen.

Seyfried legte derweil schweigend die Steigeisen an, eiserne Krallen, die man mit Lederriemen am Bundschuh befestigen konnte. Die Kletterhilfen ließen die Füße schmerzen, als hätte der Teufel sie mit flüssigem Höllenfeuer übergossen. Lange konnte er sie nicht tragen, aber um zu dem Einflugloch des Bienenvolks zu gelangen, waren sie notwendig. Eine Elle über dem Loch befand sich ein Ast, an dem er die Strickleiter befestigen konnte.

Anna begann leise, eine Melodie zu summen, die Seyfried sofort erkannte. Elsbeth und er hatten dieses Lied zuerst Anna und später ihren jüngeren Geschwistern zum Einschlafen vorgesungen. Oder um sie zu beruhigen.

»Das Bienlein, das ich liebe,

Es macht summ, summ.

Holt voller Fleiß den Honig,

Und flieget froh herum.

Es bringt ihn zu dem Stocke,

Es macht summ, summ.

Verteilt die süße Speise

An alle rundherum.«

Während sie vor sich hin sang, füllte Anna die Holzspäne in den Gluteimer und packte ein paar der Zweige und feuchte Blätter darüber. Tara legte sich neben sie, reckte die alten Glieder und lauschte ihrem Gesang.

»Das Bienlein an der Wabe,

Es macht summ, summ.

Die Hoheiten, sie singen,

Die Bäu’rinnen sind stumm.

Das Bienlein muss nun weiter,

Es macht summ, summ.

Fliegt wieder aus zu suchen

Die nächste reiche Blum.«

Anna schloss den Deckel des Eimers. Nicht lange, dann würde aus den oberen Löchern kräftiger Rauch dringen und den Bienen ein bedrohliches Feuer vorgaukeln. Die Tiere würden sich dann ins Innere des Baumes zurückziehen. Der Zeidler wäre somit das kleinere Übel für sie. Seyfried würde dann in Ruhe arbeiten können.

»So fliegt es durch die Lüfte,

Es macht summ, summ.

Bis endlich kommt der Abend,

Dann ist die Arbeit um.«

Die Töne des letzten Verses ließ Anna nur ganz langsam ausklingen, so wie Seyfried und Elsbeth es immer taten, wenn sie die Kleinen ins Bett brachten.

»Soll ich zu den Bienen hochklettern, Vater?«, wollte Anna wissen. Das Lied schien ihr Trost gespendet zu haben: Ihr Lächeln war zurück.

Seyfried hatte seine Tochter schon als kleines Mädchen in den Wald mitgenommen. Und ebenso früh hatte sie zu klettern geübt, bis sie sogar die glattesten Stämme mit einem Geschick bezwang, das dem eines Eichhörnchens in nichts nachstand. Aber selbst wenn sein eigenes Weib eine Heilerin war, galt für ihn als oberster Leitspruch, kein vermeidbares Wagnis einzugehen. Denn Seyfried hatte schmerzlich lernen müssen, dass der von Mönchen und Pfaffen als gut und gnädig gepriesene Gott in Wirklichkeit zornig und gnadenlos sein konnte. Ein unglücklicher Sturz mochte genügen, jemanden zum Krüppel zu machen oder ihm gar das Leben zu nehmen. Und es schien diesem Gott egal zu sein, ob es unschuldige Kinder traf, die von Sünde noch nichts wussten.

»Du wartest artig, bis ich oben bin und die Leiter aufgehängt habe«, sagte Seyfried und begann mit dem Aufstieg.

Ungefähr auf halber Höhe veränderte sich der Klang des Holzes, wenn er die Steigeisen in die Rinde schlug. Ab hier war der Baum also hohl und nur aufgefüllt von den Waben des Bienenvolks. Den Beweis für die Richtigkeit seiner Annahme lieferten ihm die Bienen selbst. Wie winzige Kriegerinnen einer belagerten Stadt unternahmen sie zu Hunderten einen wütenden Ausfall durch das Haupttor. Die gestreiften Soldatinnen waren auf Kampf aus. Um sie von seiner Attacke abzulenken, hatte Seyfried das Raucheimerchen an einem Haken am Gürtel befestigt. Aus den Löchern im Deckel quoll scharf riechender Qualm, der seine Augen zu Tränen reizte.

Der Rauch zog am Eingang des Bienenstocks vorbei und traf auf die geflügelte Armee. Ein großer Teil der Kriegerinnen machte sofort kehrt. Gleich würde sich im Inneren herumsprechen, dass Gefahr drohte.

Tara kläffte. Eine der Bienen setzte sich derweil auf Seyfrieds Hand, mit der er sich an einem Ast festhielt. Als er sie bewegte, stach das Tier zu. Ein kurzes bitteres Brennen durchfuhr die Hand. Seyfried tat das Tierchen leid. Seit er als Kind einmal einen Bienenkorb seines Vaters umgestoßen und als Lohn mehr als fünfzig Stiche abbekommen hatte, machte das Gift der Bienen ihm nichts mehr aus. Für die Kriegerin war das doppelt tragisch: Sie ließ mit dem Stich ihr Leben, und ihr größtmögliches Opfer konnte dem Feind nichts anhaben.

»Tara, sei ruhig!«, rief Seyfried der Hündin zu und löste die Hand vom Ast, um weiter emporzusteigen. Gleich griff eine neue Kriegerin an.

Als Seyfried die Höhe des Eingangs erreichte, umschwirrten die aufgeregten Truppen seinen Kopf. Einige Bienen verfingen sich in seinem Haar, stießen gegen seine Stirn oder landeten auf seinen Wangen. Er spürte ein paar Stiche, was vermutlich daran lag, dass der Rauch vom Eingang des Bienenstocks weggeweht wurde. Er drehte die Hüfte etwas, um den Qualm vor dem Wind zu schützen.

Seine Füße begannen zu schmerzen. Die Steigeisen waren zu eng und die Füße zu wenig gepolstert. Zum Glück war er fast oben und konnte die Strickleiter aufhängen.

Unter sich hörte er die Stimme seiner Tochter, die Tara zu beruhigen versuchte. Was hatte die alte Hündin nur?

Seyfried löste mit einer Hand die vorbereitete Strickleiter und legte sie um den Ast über dem Eingang der Bienen. Er musste dringend die Last seines Körpers von den schmerzenden Füßen nehmen. Die Leiter entrollte sich mit einem Handgriff bis zum Boden. Das Summen der Bienen hatte inzwischen nachgelassen, was Seyfried auf den Rauch und die damit verbundene Verunsicherung des Volkes schob. Gleichzeitig beunruhigte ihn das Bellen des Hundes immer mehr.

»Tara, jetzt sei endlich still!«, rief er der Hündin zu. »Was ist denn los mit dir?«

Das Bellen verwandelte sich in ein aggressives Knurren. Als Antwort erklang aus dem Wald ein Grollen wie lang gezogener Donner. Das Geräusch ließ Seyfried das Blut in den Adern gefrieren und gleichzeitig den Schmerz in den Füßen vergessen. Er konnte selbst von hier oben erkennen, dass sich Taras Rückenfell sträubte.

»Anna, komm so schnell wie möglich nach oben!«, rief er schroff.

Anna stand neben Tara und versuchte vergeblich, sie zu beruhigen.

»Anna! Sofort!«

Seine Tochter zerrte an dem Riemen, der um Taras Hals geschlungen war, aber die Hündin ließ sich nicht bewegen.

»Du sollst kommen! Schnell!«

Das Grollen nahm an Wildheit zu.

Anna blickte in die Richtung, aus der das unheimliche Geräusch kam, und schaute dann zu ihrem Vater hinauf. Ihre Lippen formten lautlos ein Wort, das Seyfrieds schlimmste Befürchtung bestätigte: »Bär.«

Sie wandte noch einmal den Kopf in die Richtung, aus der sich das Untier näherte, und rannte dann wie verrückt auf den Bienenbaum zu. Seyfried blieb oben am Stamm, weil er nicht wusste, ob die Strickleiter sie beide tragen konnte.

»Klettere schnell hoch!«, rief er seiner Tochter mit scharfer Stimme zu.

Anna sprang aus dem Stand bis auf die dritte Strebe der Strickleiter. Die schwang kurz hin und her, dann konnte Anna sie erklimmen.

»Tara, nicht!«, brüllte Seyfried derweil der Hündin zu, die sich zähnefletschend der Quelle des Grollens entgegenstellte.

Auch er konnte nun von seinem Standort aus eine Bewegung im Wald ausmachen. Der Bär näherte sich ihnen in gemächlichem Tempo.

»Bleib ganz ruhig«, mahnte Seyfried seine Tochter. Dabei schlug sein eigenes Herz im Takt eines Spechts.

Immer mehr war durch die Äste von dem Tier zu erkennen. Der Braunbär war dunkel wie die Borke einer Kiefer in der frühen Dämmerung. Er marschierte auf allen vieren direkt auf die Buche mit dem Bienenstock zu. Tara führte einen Scheinangriff und zog sich, von der schieren Masse des Bären beeindruckt, gleich wieder zurück. So breit und hoch wie der Bär war, musste es sich um ein Männchen handeln. Dabei wirkte er nach dem langen Winter zu dünn. An der Spitze seiner langen Schnauze saß eine tiefschwarze Nase, deren Flügel bebten. Seine dunklen Augen verfolgten jede Bewegung der Hündin. Seyfried war sich nicht sicher, ob er sie als Gefahr oder als Beute ausgemacht hatte.

»Tara!«, rief Anna verzweifelt. Sie hielt sich nur mit einer Hand an der Strickleiter fest, damit sie sich weit genug umdrehen konnte, um ihre vierbeinige Freundin im Auge zu behalten, die gerade einen neuen Angriff auf den Bären startete. Sie rannte vor, sprang zur Seite und gelangte so direkt neben das Raubtier.

»Tara!«, brüllte Anna verzweifelt.

Die Hündin sprang, zielte mit ihren Zähnen auf den Nacken des Bären. Ihre Kiefer schnappten zu wie eine Kaninchenfalle. Der Bär wirkte nahezu unbeeindruckt. Seyfried wusste, dass sein Fell so dick war, dass Tara ihn kaum verletzen konnte. Bedauernd blickte er hinab auf seine Armbrust, die am Baumstamm lehnte. Ein Bolzen ins Herz oder in den Kopf hätte das Raubtier töten können.

Anna brüllte, Bienen schwirrten um sie und Seyfried herum, griffen aber nicht an, während der ungleiche Kampf auf dem Boden gnadenlos fortgeführt wurde. Der Bär schüttelte die Hündin auf seinem Rücken mühelos ab. Mit einem missmutigen Grunzen stellte er sich auf die Hinterbeine. Doch er blieb nicht lange aufrecht, denn Tara hatte sich schon wieder aufgerafft und attackierte eines seiner Hinterbeine.

Seyfried glaubte, durch den Waldboden, den Baumstamm und die schmerzhaften Steigeisen die Erschütterung spüren zu können, als sich der Bär wieder auf alle viere fallen ließ. Das Raubtier drehte sich blitzschnell um, aber Tara war schon wieder auf seiner anderen Seite und griff ihren Gegner erneut an.

»Vater, was machen wir nur?«, rief Anna verzweifelt.

Seyfried wusste selbst keine Lösung. Auf keinen Fall konnten sie hinabklettern. Er hatte mit seinem Vater einmal Bekanntschaft mit einem Bären gemacht und wusste, dass die Tiere trotz ihres behäbigen Aussehens schneller waren als jeder Mensch.

»Kommst du an den nächsten Ast?«, fragte er, während Tara einen neuen Angriff startete. Dem Bären wurde der Hund langsam lästig. Das Grollen wurde aggressiver, die Haltung des mächtigen Jägers veränderte sich.

Für Anna war es kein Problem, auf den Ast über ihr zu klettern und von dort aus noch höher zu steigen. Kaum gab seine Tochter die Strickleiter frei, wechselte Seyfried auf die oberste Sprosse und konnte endlich das Gewicht wieder über die ganze Fußsohle verteilen.

Derweil hatte sich bei dem Kampf unter ihnen das Blatt gewendet. Tara knurrte weiterhin, aber jetzt war sie nicht mehr Angreiferin, sondern wich vor dem Bären zurück.

»Lauf weg, Tara!«, rief Anna.

Ob es daran lag, dass die alte Hündin ihren Namen hörte, oder ob sie müde wurde, konnte Seyfried nicht sagen. Sie schaute kurz zu dem Baum und ließ dabei den Bären aus den Augen. Der war offenbar kampferprobt und nutzte den Moment der Schwäche sofort aus. Mit einem gewaltigen Satz landete er direkt vor dem Hund. Tara sprang zurück, konnte der nach ihr schlagenden Tatze aber nicht mehr ausweichen. Es war, als schleudere ein Mensch eine Biene mit der Hand fort. Tara flog in einem weiten Bogen durch die Luft und landete jaulend auf der Seite.

»Nein!«, rief Anna.

»Schau nicht hin, mein Kind!«, befahl Seyfried ihr, bemerkte aber, dass sie ihren Blick nicht abwenden konnte.

Der Bär setzte nach, um seinem Gegner den Todesstoß zu geben, aber wie durch ein Wunder wurde Tara von dem Schwung herumgewirbelt und landete wieder auf den Beinen. Seyfried sah, dass sie an der Seite blutete, wo die messerscharfen Klauen sie getroffen hatten. Die Natur der Hündin sorgte dafür, dass sie dem erneuten Angriff ausweichen konnte. Seyfried beobachtete, dass sie mit dem rechten Vorderlauf humpelte.

Tara warf einen letzten Blick zu ihrem Herrn und Anna hinauf und rannte dann in den Wald davon. Der Bär stellte sich erneut auf die Hinterbeine, als überlege er, was jetzt zu tun sei. Sein Blick folgte dem Hund, dann drehte er sich um und betrachtete die im Baum kauernden Menschen.

Anna weinte.

»Sei nur ganz still und halte dich gut fest«, flüsterte Seyfried.

Der Bär kam auf allen vieren auf sie zu. Als er den Rucksack erreichte, roch er interessiert daran. Nur einen Moment später verschwand die riesenhafte Schnauze in der Öffnung. Das Tier zerrte Brot, Wurst und Käse heraus und verschlang alles. Seyfried hatte nicht viel Proviant eingepackt. Auf jeden Fall zu wenig, um einen hungrigen Bären satt zu machen.

»Er kommt zu uns«, bemerkte Anna mit zittriger Stimme.

»Er wird es nicht bis zu uns hinauf schaffen«, versprach Seyfried.

Als wolle er ihn Lügen strafen, stapfte der Bär schnurstracks auf ihren Baum zu. Wenn das gewaltige Tier mit seinem Gewicht an der Strickleiter zog, würde diese reißen und Seyfried dem Untier ins Maul fallen. Darum wechselte er schnell wieder an den Stamm, was seinen Füßen brennende Schmerzen einbrachte. Trotzdem war er jetzt froh, die Steigeisen zu tragen.

Seyfried hatte sich keinen Augenblick zu früh an den Stamm gerettet. Der Bär zerrte bereits an der Strickleiter, die dem Angriff allerdings standhielt.

Während der Bär mit der Leiter beschäftigt war, löste Seyfried mit einer Hand den Deckel des Raucheimers. Ein beißender Rauchschwall quoll daraus hervor. Die Zweige und Blätter waren nahezu abgebrannt und glommen nur noch vor sich hin.

Es konnte nicht mehr lange dauern, bis das Tier das Interesse an der Leiter verlor. Seyfried wusste, dass Bären keine Leitern brauchten, sondern meisterhafte Kletterer waren. Ihre langen, gebogenen Klauen waren mit scharfen Krallen versehen und wirkten wie natürliche Steigeisen.

»Verschwinde, Bär! Hau ab!«, brüllte Seyfried, so laut er konnte. Der Bär blickte stoisch nach oben.

»Hau endlich ab!«, wiederholte er und machte sich zum Angriff bereit.

Das Untier stellte sich erneut auf die Hinterbeine. Es fehlte nicht viel, und sein riesenhafter Schädel hätte die Füße des Zeidlers erreicht.

Seyfried kippte den Eimer direkt über dem Bären aus. Die Asche wurde zur Seite geweht, aber glühende Kohle und glimmende Zweige trafen das Tier am Kopf.

Der Bär sprang erschrocken zurück. Ein Stück Kohle schien sich in seinem Nackenfell verfangen zu haben. Er rannte ein paar Schritte und wälzte sich plötzlich auf dem Boden. Dabei gab er helle, leidende Schreie von sich, wie Seyfried sie nicht von einem Bären erwartet hätte. Er hoffte, dass der Schmerz und die Angst vor dem Feuer dazu führten, dass das Tier sich mit Wurst, Käse und Brot zufriedengeben und abziehen würde. Doch offenbar war das quälende Kohlenstück nicht groß genug gewesen, um den Bären in die Flucht zu schlagen, denn er ging gleich wieder in Angriffsstellung. Jetzt sah er wirklich wütend aus.

Seyfried konnte nur noch auf sein Zeidelbeil als Waffe zurückgreifen. Er löste es aus der Halterung und betrachtete es finster. Hier im Baum konnte er die Waffe nicht einmal einsetzen. Wenn der Bär von unten angriff, würde er Seyfried an den Beinen zu Boden reißen, bevor er überhaupt in die Reichweite des Beils kam. Es in der Hoffnung hinabzuwerfen, es möge den Bären verletzen, würde Seyfried nur der letzten Möglichkeit berauben, sein Kind zu verteidigen. Konnte er mit dem Werkzeug überhaupt viel anrichten gegen das Tier, das sich jetzt schon wieder dem Baum näherte?

Oh, du böser, ungerechter Gott!, dachte Seyfried, denn er wusste, es gab nur noch einen verzweifelten letzten Ausweg.

»Du bleibst hier oben, was auch immer geschieht«, sagte er zu Anna. »Ich habe dich sehr lieb!«

Bevor der Bär sie zu sich hinabzerren konnte, würde Seyfried springen. Er hoffte, dass sein Körper schwer genug war, um den Bären zu verletzen, besonders mit den scharfkantigen Steigeisen an den Füßen. Vielleicht konnte ein überraschender Angriff von oben das Tier in die Flucht schlagen. Und wenn er, so Gott wollte, lebend auf dem Boden ankam, würde er mit dem Zeidelbeil nachhelfen, das Biest zu vertreiben. Auf jeden Fall würde dieses seine Tochter nicht anrühren!

Der Bär war fast wieder an ihrem Baum angekommen, und Seyfried bereitete sich auf seinen Sprung vor.

»Vater, nicht!«, rief Anna entsetzt, als sie begriff, was er vorhatte.

Im gleichen Moment machte Seyfried eine Bewegung hinter dem Bären aus. Mit wütendem Knurren sprang die verletzte Hündin ihm erneut auf den Rücken und verbiss sich heftig in seinem Nacken.

»Tara!«, jubelte Seyfried.

Der Bär erschrak dieses Mal wirklich. Er hatte keinen Angriff vom Boden aus erwartet, und nun hing ihm ein knurrendes Wesen im Nacken. Tara baumelte an seiner Seite und ließ nicht locker. Der Koloss versuchte, in ihre Richtung zu schlagen. Dann gab er ein grollendes Brüllen von sich und raste davon. Er schleppte Tara, die immer noch an ihm hing, mit sich. Selbst als er sich schüttelte, schaffte es die Hündin irgendwie, sich mit dem Kiefer festzuhalten, obwohl ihr Körper durch die Luft gewirbelt wurde. Der Bär gab auf und rannte weiter in den Wald hinein.

Waren sie gerettet?

»Tara!«, brachte Anna weinend hervor.

»Wir müssen sofort weg«, sagte Seyfried. Er half seiner Tochter, wieder auf die Strickleiter zu gelangen. Bevor er sie absteigen ließ, hielt er noch einmal Ausschau nach dem Bären. Es war nichts mehr zu sehen. Und auch Taras Knurren war nicht mehr zu hören.

»Los, klettre hinunter!«, befahl er Anna.

Ihre Füße berührten kaum den Boden, da stieg er selbst auf die Strickleiter. Mit den Steigeisen hätte er keinen Moment länger am Baum hängen können. Unten ließ er sich gleich zu Boden fallen, und Anna half ihm, die Eisen abzulegen.

»Wir müssen Tara suchen, Vater«, sagte sie aufgeregt.

»Tara ist alt genug, um ihren Weg zu finden«, antwortete Seyfried und legte einen Bolzen in seine Armbrust ein. Während er sie spannte, ergänzte er: »Wir aber müssen in die andere Richtung laufen. Wer weiß, ob das Untier zurückkehrt? Verletzte Tiere sind am gefährlichsten.« Er sammelte eilig die Gegenstände zusammen, die der Bär aus dem Rucksack geholt und um den Baum verstreut hatte.

Anna blickte in die Richtung, in die der Bär und Tara verschwunden waren. Auf einmal hörten sie in einiger Entfernung ein schmerzverzerrtes Jaulen, das abrupt endete.

»Tara!«, rief Anna verzweifelt.

Seyfried nahm seine Tochter fest in den Arm. Sie fing kläglich an zu weinen. Aber dafür hatten sie jetzt keine Zeit.

»Wir müssen uns in Sicherheit bringen«, sagte Seyfried und kam sich dabei vor, als hätte er ein Herz aus Stein. Er löste sich von Anna, packte sie am Oberarm und zog sie davon.

Zuerst liefen sie ein Stück in die Richtung, aus der sie gekommen waren, dann wandte Seyfried sich zum Tal, das hier sanft abfiel. Er kannte sich hier aus. Es war nicht allzu weit bis zur Quelle des Pfaffenbachs. Immer wieder blieb er stehen und lauschte in den Wald hinter sich. Die gewohnten Geräusche waren zurückgekehrt: das Rascheln der Blätter im Wind, knarzende Kiefern, eine Vielzahl von Melodien aus Tausenden von Vogelkehlen und das eifrige Summen der Insekten. Er lauschte auf schwere Schritte, auf ein Knacken von Zweigen, aber hinter ihnen blieb es leise, wie Seyfried erleichtert feststellte. Trotzdem hielt er seine Armbrust weiter geladen und gespannt in den Händen. Und doch wäre sie bei einem Angriff nur ein schwacher Schutz. Einzig ein Herz- oder Kopfschuss würde den Bären schnell genug töten, um ihn von einer Attacke abhalten zu können. Seyfried war ein geübter Schütze, aber ob er seine Hände ruhig genug halten konnte, um einem heranstürmenden Bären das Herz zu durchbohren, wagte er zu bezweifeln. Er legte es nicht auf eine erneute Begegnung an.

Immer wieder mahnte er Anna zu mehr Eile, wenn sie nach hinten schaute und Tara zu finden hoffte.

»Aber was ist, wenn Tara uns sucht?«, ließ Anna nicht locker.

»Dann wird sie uns finden«, antwortete Seyfried. »Los, weiter jetzt!«

So froh er war, die schweren Schritte des Bären nicht hinter sich zu hören, so sehr vermisste auch er das Geräusch leichterer Pfoten. Er allerdings hatte die Hoffnung längst fahren gelassen, dass Tara doch noch einmal auftauchen würde.

Als sie zur Pfaffenbachquelle kamen, machten sie eine kurze Rast und tranken von dem klaren Wasser, das ein wenig nach Eisen schmeckte. Jeder von ihnen hing seinen Gedanken nach. Anna blickte mehrfach in die Richtung, aus der sie kamen, als hoffe sie, jeden Moment ihre Hündin wiederzusehen.

Seyfried machte sich Gedanken, was der Bär für sie bedeutete. Ein solches Tier im Wald stellte für einen Zeidler eine beträchtliche Gefahr dar – und noch dazu Konkurrenz bei der Suche nach Honig.

Bären hatte es im Schwarzwald schon immer gegeben. Die Altvorderen erzählten, dass es einst so viele gewesen seien, dass sie im Sommer ganze Viehherden gerissen und in kalten Wintern die Türen der Bauern aufgestoßen hätten, um Mensch und Tier mit Haut und Haar zu verschlingen.

Doch heutzutage hatten sie sich in die abgelegenen und schwerer zugänglichen Höhenzüge zurückgezogen. Die Jagd auf sie hatte die Bären vorsichtig gemacht. Die hohen Herren trugen im Winter dichte Mäntel aus ihrem Pelz, ihr festes Leder lag auf manchem Ross.

Die Begegnung, die Seyfried und sein Vater mit einem Bären gehabt hatten, lag mehr als fünfundzwanzig Jahre zurück. Seither hatte er ab und zu im tiefen Wald eine Spur gesehen, manchmal einen Baum, der nach Bärenfett stank und an dessen Rinde dicke braune Haare klebten. Vor drei Jahren war er kurz vor dem Belchengipfel in einen trockenen Bärenhaufen getreten. Den letzten lebenden Bären aber hatte Seyfried vor zwei Jahren gesehen – im Käfig von fahrenden Gauklern.

Normalerweise waren die Bären noch scheuer als die Wölfe, die ebenfalls durchs Land zogen. Dass dieses Tier dem bewohnten Münstertal und schließlich zwei Menschen und einem Hund so nahe gekommen war, unterstrich die Gefahr, die von ihm ausging. Seyfried konnte nur hoffen, dass die alte Tara nicht lange hatte leiden müssen.

Die Bienenfalle stand noch auf der Lichtung, wo sie sie heute früh aufgestellt hatten. Seyfried ließ sie stehen. Er würde morgen wieder hier vorbeigehen und hoffte, dass er sie dann noch vorfand. Nun war es wichtiger, sein Kind in Sicherheit zu bringen. Gestern das verwundete Mädchen und heute ein Bär und der Tod des Hundes. Das waren düstere Vorzeichen.

»Tara hat uns beschützt«, sagte Anna mit tränenerstickter Stimme, als sie auf den Weg zum Kloster gelangten.

»Das hat sie, mein Kind, sie hat uns immer beschützt.«

»Ich werde immer an sie denken«, meinte das Mädchen.

»Wir alle werden sie nie vergessen.«

In dem Moment nahm Seyfried das Klappern von Pferdehufen wahr, das sich aus Richtung des Klosters näherte. Der Weg schlängelte sich am bewaldeten Hang entlang, sodass man nicht weit sehen konnte. Es mussten mindestens zwei Rösser sein, die sich im Galopp näherten, wenn nicht sogar drei. Seyfried schob Anna vom Weg neben den knorrigen Stamm einer krummen Eiche. Zwischen den Bäumen konnte er nun drei Pferde erkennen, die kurz danach mit ihren Reitern um die Wegbiegung schossen. Einer war unverkennbar ein Ritter. Ein Mann in Seyfrieds Alter, der in einem in der Sonne glitzernden, bis zu den Oberschenkeln reichenden Kettenhemd steckte. Schwere Lederbeinlinge reichten bis zum Schaft der beschlagenen Stiefel. Statt eines Helms trug er eine wattierte Kappe, die eng auf seinem Schädel saß. Sein schwarzes Ross trug eine rot-gelbe Schabracke, die den ganzen Körper bedeckte.

»Ein Staufener«, raunte Seyfried seiner Tochter zu. »Geh auf die Knie!« Er selbst hatte sich bereits zu Boden geworfen.

Der Rappe schnaubte nervös, als sein Reiter ihn neben ihnen zum Stehen brachte. Auch die beiden Begleiter des Ritters hielten an. Sie waren jünger als er und trugen einfachere Beinlinge sowie kurze, saubere Überkleider mit Kapuze. Ein gestutzter Vollbart schmückte das Gesicht des einen, der sich einen Langbogen über die Schulter gehängt hatte. Das Pferd des anderen tänzelte und erhob sich kurz auf die Hinterbeine, bevor sein junger Reiter es wieder unter Kontrolle brachte.

»Wen haben wir hier?«, fragte der Ritter mit tiefer, eiserner Stimme.

»Man nennt mich Seyfried, mein Herr.«

»Erhebt euch!«, sagte der Mann befehlsgewohnt.

Seyfried und Anna kamen seiner Aufforderung nach.

Ein Paar wachsame Augen unter dichten schwarzgrauen Brauen musterte sie. Der linke Augapfel besaß das glänzende Braun einer Haselnuss. Das rechte Auge jedoch war zur Hälfte trüb und die mit gelben Einschlüssen gesprenkelte Iris fast so schwarz wie das Fell des Rosses.

Seyfried hatte von einem Mann mit solchen Augen gehört: Theobald von Molsheim, ein Ritter in Diensten von Gottfried, dem Herrn von Staufen und Marschall des neuen Zähringerherzogs Berthold IV.

»Der Kleidung und der Armbrust nach bist du ein Zeidler«, stellte der Herr kühl fest.

»Eure Augen trügen Euch nicht, ehrenwerter Herr.«

Seyfried verstand zuerst nicht, warum sich die Miene des Ritters verdüsterte. Die beiden jüngeren Männer tauschten nervöse Blicke.

Mit einem schwungvollen Satz sprang der Edelmann von seinem Pferd und kam unter lautem Rasseln seiner Rüstung direkt vor Seyfried und Anna zu stehen. Sein gesprenkeltes Auge funkelte.

»Wagst du es etwa, dich in deinen Reden über meine Augen lustig zu machen?«

Seyfried riss seine eigenen Augen erschrocken auf. Jetzt begriff er seinen Fehler und stammelte: »Nein, nein, mein Herr. Verzeiht, wenn ich einen falschen Eindruck vermittelt habe!«

Theobald packte Seyfried mit beiden Händen an den Schultern und hielt ihn fest. Sein Kopf war ihm so nah, dass Seyfried nicht nur den stinkenden Atem des Ritters roch, sondern auch seine Spucke im Gesicht spürte, als dieser ihn anfuhr: »Das will ich dir geraten haben! Ganz andere als du haben für weniger ihr Leben gelassen.«