10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

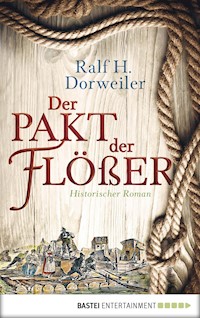

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

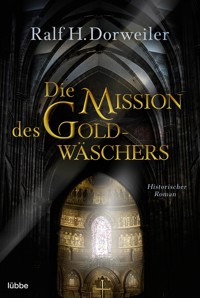

Ein geheimnisvolles Buch, ein heiß begehrter Schatz und eine unbarmherzige Jagd: ein spannendes Abenteuer um das Gold des Rheins

Frühjahr 1771. Das beschauliche Leben des Goldwäschers Frieder ändert sich schlagartig, als er eines Tages eine Wasserleiche findet und einen Buchhändler kennenlernt, der mit seiner Tochter und einem Mönch dem sagenhaften Schatz der Nibelungen auf der Spur ist. Auf einmal schweben sie alle in höchster Gefahr, denn ein französischer Baron hat sich ihnen an die Fersen geheftet, begierig nach dem Gold und völlig skrupellos. Da hilft es wenig, dass sich ihnen auch noch der junge Jura-Student Johann Wolfgang Goethe anschließt. Er vermag zwar, die Hinweise auf den Schatz zu deuten, sorgt dabei aber für einige Verwicklungen. Und bald muss sich nicht nur Frieder zwischen Gold und Liebe entscheiden ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 537

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumPersonenverzeichnisGedicht1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344EPILOGNachwortÜber dieses Buch

Ein geheimnisvolles Buch, ein heiß begehrter Schatz und eine unbarmherzige Jagd: ein spannendes Abenteuer um das Gold des Rheins Frühjahr 1771. Das beschauliche Leben des Goldwäschers Frieder ändert sich schlagartig, als er eines Tages eine Wasserleiche findet und einen Buchhändler kennenlernt, der mit seiner Tochter und einem Mönch dem sagenhaften Schatz der Nibelungen auf der Spur ist. Auf einmal schweben sie alle in höchster Gefahr, denn ein französischer Baron hat sich ihnen an die Fersen geheftet, begierig nach dem Gold und völlig skrupellos. Da hilft es wenig, dass sich ihnen auch noch der junge Jura-Student Johann Wolfgang Goethe anschließt. Er vermag zwar, die Hinweise auf den Schatz zu deuten, sorgt dabei aber für einige Verwicklungen. Und bald muss sich nicht nur Frieder zwischen Gold und Liebe entscheiden …

Über den Autor

Mit elf Jahren begann Ralf H. Dorweiler, spannende Geschichten aufzuschreiben. Bis zu seinem ersten Roman sollten aber noch einige Jahre vergehen. Er studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Köln, arbeitete als Schauspieler, im Management für internationale Konzerne und schließlich als Redakteur einer großen Tageszeitung. 2006 erschien sein erster Roman. »Die Mission des Goldwäschers« ist bereits sein sechster Historischer Roman im Lübbe-Verlag. Mittlerweile ist er hauptberuflicher Schriftsteller und lebt mit seiner Frau in Bad Pyrmont.

Ralf H. Dorweiler

Historischer Roman

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe

Dieses Werk wurde vermittelt durch dieLiterarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover

Copyright © 2023 by

Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln

Textredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München

Einband-/Umschlagmotiv: © Reinhold Leitner/shutterstock.com,© Bruno Kickner/Mauritius Images

eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7517-4196-5

luebbe.de

lesejury.de

PERSONENVERZEICHNIS

Die * hinter den Namen verweisen auf historische Persönlichkeiten.

Hauptfiguren

Magnus von Auenstein, Händler für alte Bücher und Handschriften

Eleonore »Leo« von Auenstein, seine Tochter

Frieder Fischer, Goldwäscher aus der Nähe von Neuenburg

Armin Schmider, Schmied in Neuenburg

Ruedi Greiner, Holzschnitzer und Vergolder in Neuenburg

Bruder Melchior, Mönch im Kloster St. Gallen, Experte für alte Handschriften

Johann Wolfgang Goethe*, Student aus Straßburg

Linette von Fleckenstein, dunkelhaarige Reisende

Weitere Figuren

Fürstabt Beda Angehrn*, Fürstabt von St. Gallen

Franz Anton Ignaz Eduard Aloys Vorster*, Novize im Kloster St. Gallen, später als Pankraz Vorster der Nachfolger Beda Angehrns und damit letzter Fürstabt von St. Gallen

Bruder Gregorius, Mitarbeiter in der Bibliothek

Freiherr Guido Christian Ignazius von Moslehner, ein Adeliger unbekannter Herkunft, in dessen Besitz sich die Nibelungenhandschrift befand

Baron Frédéric Martin de Vuillery, Bediensteter des Bischofs von Straßburg

Kardinal Louis César Constantin de Rohan-Guéméné*, Fürstbischof von Straßburg

Louis René Édouard de Rohan-Guéméné*, Koadjutor seines Onkels, des Bischofs von Straßburg

Gabriel Wüller, Kämpfer im Dienst des Barons de Vuillery

Thomas Selinger, Verwalter in Ebringen im Auftrag des Fürstabts

Katharina, eine junge Frau, die in Thomas Selingers Haus arbeitet, Mutter von Elena

Anna Greiner, Ruedis Schwester

Franz Ansteller, Beamter in Neuenburg, Stellvertreter des Bürgermeisters

Erhard Zahler, Lohnunternehmer in Neuenburg

Wilhelm Zahler, Erhards jüngerer Bruder

Lina Zahler, sechzehnjährige Schwester der beiden Zahler-Brüder, Freundin von Armin

Friederike Brion*, zweite Tochter des Pfarrers von Sessenheim

Georges*, ein Bauer aus Drusenheim, verwandt mit Friederike Brion

Karl Leopold Scheffler, markgräflicher Obergoldinspektor

Martin Brugger, Beamter am Hofe des Markgrafen von Baden-Durlach

Brillet, einer der Soldaten Gabriel Wüllers, Kutscher

Maria Hirzer, eine frühere Freundin Eleonores

Reni, Wirtstochter in einem Karlsruher Gasthaus

Johann August Schlettwein*, Polizeirat am Hof des Markgrafen von Baden-Durlach

Justus Paul Giebelfeld, Beamter unter Schlettwein

Gerald Albiker, Münzprägemeister in Karlsruhe

Johannes Willers, Fuhrmann in Worms

Magdalena Seitz, Mennonitin aus Ibersheim

Und auf die gelernte WeiseGrub ich nach dem alten SchatzeAuf dem angezeigten Platze;Schwarz und stürmisch war die Nacht.

Johann Wolfgang von Goethe, Der Schatzgräber, 1797

1

Kloster St. Gallen, 4. Juni 1771

Der Novize öffnete eine schlichte Holztür und machte Leo mit einem Schritt zur Seite Platz. »Tritt ein, Junge!«, sagte er und winkte auffordernd.

Leo schenkte ihm ein amüsiertes Lächeln. Durch ein schmales Fenster fiel ein warmer Lichtkegel in den Raum. Das karge Bett, ein Tisch und ein Stuhl waren die einzigen Möbelstücke in der Kammer. Auf dem Tisch standen eine Kanne mit Wasser und eine Waschschüssel bereit, unter dem Bett ein Nachttopf. Als Wandschmuck diente ein hölzernes Kreuz mit dem leidenden Jesus.

Leo stellte die Taschen ab und trat zum Fenster. Den größten Teil des Sichtfeldes machte die schmucklose Fassade eines der Wirtschaftsgebäude des Klosters aus. Dahinter erhob sich die Krone eines gewaltigen Spitzahorns, auf dessen höchstem Ast eine Goldammer ihr Lied trällerte. Eine mit Tonziegeln gedeckte Mauer trennte das Klostergelände von der Stadt ab. Die Geräusche St. Gallens waren mehr zu erahnen als zu hören. Ein Streifen des satten Grüns der Wälder bildete den nahen Horizont, der sich zum bewölkten Himmel absetzte.

»Keine besonders aufregende Aussicht«, fasste der angehende Mönch Leos Gedanken zusammen.

Sie mussten beide etwa im gleichen Alter sein. Dichtes, fast ebenholzschwarzes Haar krönte das längliche, durchaus attraktive Gesicht des Novizen. Seine wachen Augen waren dunkelbraun. Ein Bartschatten lag auf Kinn und Oberlippe.

»Ihr seid noch nicht lange ein Mitglied des Stifts. Ich habe Euch noch nie hier gesehen«, stellte Leo fest. »Wie heißt Ihr?«

»Franz Anton. Im Oktober bin ich nach St. Gallen gekommen. Meine Profess steht kurz bevor, dann werde ich Bruder Pankratius genannt werden«, antwortete er stolz. »Und Ihr?«

Leo löste den Degengurt und legte die Waffe auf den Tisch. »Niemand hat Euch über mich aufgeklärt?«

Der Novize schüttelte als Antwort unsicher den Kopf.

»Und niemand hat Euch mitgeteilt, warum mein Vater und ich im hintersten Bereich Eures Gästetrakts einquartiert werden, weit weg von den anderen Herren?«

Der Novize runzelte die Stirn. »Das hatte ich mich allerdings auch schon gefragt.«

»Dann gebt Acht«, beschied ihm Leo vergnügt, zog den Hut vom Kopf und lachte auf, als Franz Antons Gesicht noch länger wurde. Mit einsetzender Erkenntnis fiel sein Unterkiefer herab. Er errötete schlagartig und wich zurück, als sähe er statt der schulterlangen blonden Haare teuflische Hörner vor sich.

»Ihr … Ihr seid …«

»… eine Frau. Eleonore von Auenstein.« Mit ihrer Männerkleidung hätte der höfische Knicks nicht unpassender aussehen können. »Mein Vater und ich verbringen einen Großteil des Jahres auf ausgedehnten Reisen«, erklärte sie. »Es hat sich herausgestellt, dass zwei Männer weitaus weniger Aufmerksamkeit und Ärger auf sich ziehen als ein Vater mit seiner jungen Tochter.«

Franz Anton nickte sprachlos.

»Wenn Ihr mich nun entschuldigen wollt? Ich sollte mich umkleiden.«

»Ihr … Ihr habt eine tiefe Stimme«, brachte der Novize stammelnd hervor. »Wie ein junger Mann.« Er machte keine Anstalten zu gehen.

Eleonore streifte die Rockjacke ab und legte sie auf das Bett. Franz Anton stand noch immer wie angewurzelt da. Erst als sie nun den obersten Knopf der Weste öffnete, drehte er sich jäh um und verließ fluchtartig die Kammer. Die Tür fiel ins Schloss.

Etwas später hatte Eleonore sich mithilfe einer kurzen Wäsche, eines Tageskleides und einer goldenen Haarspange in die junge Frau verwandelt, die sie war. Besondere Eitelkeit war ohnehin nicht ihre Sache.

Eleonore war hochgewachsen. Ihre Hüften waren schmal und die Brüste bis auf leichte Wölbungen bislang ausgeblieben. Zudem hatte sie sich die derbe Art von Straßenhändlern eher zum Vorbild genommen als die zierliche Höflichkeit feiner Damen. Und da Menschen meist nicht hinter die Fassade blickten, sondern sahen, was zu sehen sie erwarteten, ging sie meist als Junge durch, dem noch kein Bart wachsen wollte. Wie sagte man so schön: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. In Eleonores Fall war es ein bisschen anders: Auch unter einer derben Schale konnte sich ein goldener Kern verbergen – zumindest was ihre Haare betraf.

Es dauerte nicht lange, bis ihr Vater sie abholte. Magnus von Auenstein hatte den guten Samtrock mit den silbernen Knöpfen angelegt, darunter eine dunkelblaue Kniebundhose mit passender Weste. Der Landsberger Buchhändler neigte eigentlich zu einem kleinen Bauch, doch die Strapazen der jüngsten Reise hatten dafür gesorgt, dass seine Kleidung wieder wie angegossen saß und die Weste nicht mehr spannte. Den Degen hatte er natürlich abgelegt, trug nur die große, schwere Tasche mit den Büchern, die Eleonore kaum anheben konnte.

»Man hört, dass du einen Novizen gehörig eingeschüchtert hast«, bemerkte er auf dem Weg durch den Gästetrakt beiläufig.

»Der junge Mann wirkte erschrocken, aber nicht unbedingt ängstlich«, gab sie zurück.

»Wir sind in einem Kloster«, mahnte der Vater eindringlich. »Du musst dich …«

»… sittsam und gottgefällig verhalten, ich weiß. Du hättest mir vielleicht ein besseres Vorbild sein sollen«, neckte Eleonore ihn.

Ihr Vater blieb stehen und blickte ihr in die Augen. »Ich frage mich in letzter Zeit immer öfter, ob es nicht besser gewesen wäre, dich von deiner Tante großziehen zu lassen.«

»Bloß nicht!« Eleonore stöhnte auf. »Dann müsste ich so etwas dauernd tragen.« Sie wies auf ihr Kleid.

»Es steht dir sehr gut, mein Schatz.«

»Ich bevorzuge meine Hosen. Du glaubst nicht, wie unpraktisch Kleider sein können.«

»Du wirst dich wohl daran gewöhnen müssen«, gab er zurück. »Ich habe sowieso schon ein schlechtes Gewissen.«

»Das brauchst du nicht. Ich bin sehr glücklich so, wie es ist, Papa.«

»Du bist jetzt zweiundzwanzig. Es ist an der Zeit, dass du dich nach einem Mann umsiehst, statt dich selbst als einer auszugeben.«

»Mir ist noch kein Mann über den Weg gelaufen, der es mit mir aufnehmen könnte«, erwiderte Eleonore lachend.

Der Vater seufzte, dann huschte ihm ein Lächeln übers Gesicht. Er schüttelte den Kopf. »Mir auch nicht. Aber ich hoffe, es wird sich bald einer sehen lassen.«

»Und wer soll dann auf dich aufpassen?«

Die Geschäfte des Vaters führten ihn und Eleonore regelmäßig nach St. Gallen. Die Benediktiner der Fürstabtei gehörten zu seinen wichtigsten Kunden und boten ihnen von jeher für ein paar Tage ihre Gastfreundschaft an. Nach ungezählten Nächten in Wirtshäusern, Scheunen oder manchmal gar unter freiem Himmel freute sich Eleonore immer auf die Besuche im Kloster. Mit den Jahren waren Bedenken laut geworden, die wiederkehrende Anwesenheit einer jungen Frau könne einen schlechten Einfluss auf die Moral der Brüder und Novizen haben. Doch Abt Beda hatte sich den Schwarzsehern entgegengestellt. Als Kompromiss hatte man den Buchhändler und seine Tochter in den hintersten Bereich des Gästetrakts verwiesen und Eleonore auferlegt, sich im Kloster und im Außenbereich nur in Begleitung ihres Vaters oder eines zugewiesenen Mönchs zu bewegen. Das störte sie nicht weiter.

Als sie nun beim Kapitelsaal ankamen, wurden sie vom Subprior empfangen. Er bat wortreich um Verzeihung, dass Abt Beda sie nicht persönlich begrüßen könne. Dieser führe wichtige Verhandlungen mit mehreren Baumeistern. Er ließ Eleonore und ihren Vater darum bitten, die Stiftsbibliothek direkt aufzusuchen.

Den Weg dorthin hätte Eleonore im Schlaf finden können. Am Eingang zum Bibliothekssaal trafen ihr Vater und sie auf Bruder Gregorius. Als Aufseher, Helfer in allen Belangen und damit gute Seele gehörte er ebenso zum Inventar der Bibliothek wie die unzähligen alten Handschriften, deretwegen Mönche von nah und fern zu der Stadt am Flüsschen Steinach reisten.

»Groß bist du geworden«, begrüßte er Eleonore mit den gleichen Worten wie seit Jahren und strich ihr mit der Hand über die Wange. Gregorius war ein betagter, gebückter Mann, dessen Augenlicht nach Jahrzehnten im Skriptorium zum Kopieren alter Werke zu schwach geworden war. Er führte Vater und Tochter durch den Bibliothekssaal, der in dieser Form erst seit wenigen Jahren fertiggestellt war.

Obwohl Eleonore den Anblick kannte, war sie doch jedes Mal aufs Neue von der Pracht überwältigt. Die herrliche Decke mit ihrem Stuck und ihren Malereien zog die Blicke automatisch zum Himmel, als wollten die Mönche jeden beim Eintreten dazu bringen, zuerst dem Herrn zu huldigen. Der Boden bestand aus einem kunstvoll gelegten Parkett, das in der Mitte eine Windrose bildete. Am aufsehenerregendsten aber waren die mit alten Handschriften und Büchern gefüllten Regale, die sich in zwei Ebenen erhoben. Dabei wechselten sich die Bücherschränke mit Fensternischen ab. Die ebenfalls mit Fenstern versehene Galerie umlief den Saal auf halber Höhe. Jede Fläche der beiden Stockwerke war genutzt, um den Bestand der Bibliothek darzubieten. Eleonore wusste genau, dass hier nur ein Teil der Bücher ausgestellt war. Es gab sowohl für die seltensten und kostbarsten wie auch für die weniger wertvollen Exemplare eigene Räume.

Auf jeder Etage reinigte ein Mönch mit an Stöcken befestigten Federbüscheln die Bücher und Folianten von Staub. Mehrere Brüder – dem Habit nach Zisterzienser und Kapuziner, also wie sie Gäste der benediktinischen Fürstabtei – hatten sich mit einem Buch oder gleich einem Stapel von Werken an die Tische gesetzt, die vom warmen Sonnenlicht von außen erhellt wurden. Bei einsetzender Dämmerung und an trüben Wintertagen mussten die Gelehrten und die Studenten der Stiftsschule bei Kerzenschein in anderen Räumen Platz nehmen. Niemand wollte das Risiko eingehen, dass eine umfallende Kerze zu einem Inferno führen könnte, das einen der größten Schätze der Menschheit zerstören mochte.

»Bruder Melchior erwartet Euch«, flüsterte ihr Führer, als sie vor einer Tür stehen blieben.

Der Vater erwiderte den skeptischen Blick seiner Tochter. Mit Bruder Melchior hatten sie bisher nur selten zu tun gehabt. Eleonore kannte ihn als kauzigen, etwas hitzköpfigen Mann, der eine Vorliebe für schwere, süße Weine hatte. Sie fragte sich, ob er der Richtige für ihr besonderes Vorhaben sein mochte.

Nach der überwältigenden Pracht des Bibliothekssaals bestach Bruder Melchiors Studierkammer durch ihre Schlichtheit. An der Längswand reihten sich schmucklose, fast bis zur Decke reichende Regale aneinander. Von gegenüber fielen Sonnenstrahlen durch zwei schmale Fenster herein. Im Lichtschein tanzte der Staub seinen ewigen Reigen. An dem schweren Eichentisch zwischen den Fenstern saß der Mönch vor Stapeln alter Bücher. Er schien in mehreren Bänden gleichzeitig zu lesen.

»Herr Magnus von Auenstein!«, rief Bruder Melchior erfreut. Zum Aufstehen half er mit auf den Tisch gestützten Händen nach. Der Mönch war etwas älter als der Vater. Man sah seinem Körper an, dass er die meiste Zeit im Sitzen verbrachte und sich wenig bewegte. Sein schwarzer Habit spannte über dem wulstigen Bauch. Der Schädel, der direkt auf den hängenden Schultern zu ruhen schien, war bis auf einen dünnen Nackenkranz kahl. Es fiel Eleonore schwer, den Blick von der dunklen Warze auf der Nase des Mönchs abzuwenden, um ihm in die tief liegenden Äuglein zu schauen. Trotz einer Lücke in der Reihe der oberen Schneidezähne konnte Bruder Melchiors Lächeln durchaus herzlich wirken.

Die beiden Männer reichten sich die Hände und tauschten Freundlichkeiten aus. Eleonore wartete, bis der Ordensbruder sie ansprach.

»Und das ist die Tochter. Du bist erwachsen geworden, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Leonore, wenn ich mich recht erinnere?«

Während sie einen Knicks andeutete und den Kopf senkte, korrigierte Vater den Mönch.

»Ach ja, richtig. Eleonore! Wie die berühmte Herzogin von Aquitanien, die erst Königin von Frankreich war und dann als Weib von Heinrich dem Zweiten die englische Krone trug. Verzeiht einem alten Mönch seine Vergesslichkeit, junge Dame!«

»Ich fühle mich geehrt, dass Ihr Euch an mich erinnert.«

»Bruder Gregorius, könntest du unseren Gästen Wein, etwas Brot, Wurst und Pastete bringen? Ich sehe eine schwere Tasche, da werden wir wohl einige Zeit beschäftigt sein.«

»Wie du wünschst«, antwortete Gregorius.

»Bring uns aber den süßen Wein!«, rief er dem Bruder nach, der sich schon zum Gehen gewandt hatte.

»Bei früheren Gelegenheiten haben wir unsere Buchzusammenstellung meist Bruder Gottfried vorgestellt. Wie kommt es, dass wir die Ehre haben, dass Ihr Euch dieses Mal unser annehmt, ehrwürdiger Bruder Melchior?«, wollte der Vater wissen.

Der Mönch überlegte einen Moment und wies dann in die Richtung, die Süden sein musste. »Bruder Gottfried befindet sich auf einer Reise zum Heiligen Vater. Eigentlich sollte Bruder Sebastian ihn vertreten, musste aber wegen des überraschenden Todes seines Oheims der Familie beistehen. Darum hat der Fürstabt mir übertragen, heute Euer Angebot zu sichten.«

»Nun, ich denke, Ihr seid der richtige Mann«, begann der Vater, Bruder Melchior Honig ums Maul zu schmieren. »Bei früheren Besuchen habe ich Euch als einen der kundigsten Gelehrten kennengelernt, wenn es um die ganz alten Schriften geht. Und davon habe ich etwas in meiner Tasche, was eine wahre Bereicherung für Eure Bibliothek sein dürfte.«

Eleonore nahm ein aufmerksames Glitzern in den Augen des Mönchs wahr.

»Ihr steigert meine Neugierde ins Unermessliche. Wartet, ich schaffe etwas Platz.«

Der Mönch schlug die Werke zu, die er gerade studierte, und formte aus ihnen einen neuen Stapel. Anschließend zog er zwei Stühle heran und forderte Eleonore und ihren Vater auf, sich zu setzen.

»Seit unserem letzten Besuch hier in St. Gallen im vergangenen Herbst haben nur die eisigsten Tage uns davon abhalten können, den Spuren alter Werke zu folgen«, begann der Vater und erntete ein anerkennendes Nicken von Bruder Melchior. »Wir haben keine Mühen gescheut, und der Herrgott hat seine schützende Hand über uns gehalten.«

Eleonore hatte von ihrem Vater gelernt, dass ein Geschäft choreografiert werden musste wie ein Drama. Zuerst galt es, die Aufmerksamkeit des Publikums mit einer aufregenden Einstimmung zu gewinnen.

»Dass wir heute hier zusammensitzen können, grenzt fast an ein Wunder. Wir wurden beinahe von einer Lawine verschüttet und gerieten später in einen Hinterhalt räuberischer Wegelagerer, die uns um unser Geld erleichtern wollten. Sie hätten uns auch die Leben nehmen können!«

Bruder Melchior hing an Vaters Lippen. Als sein Blick kurz bei Eleonore Bestätigung suchte, nickte sie eifrig. Immerhin waren Vaters Geschichten nicht gänzlich frei erfunden, sondern vielmehr fantasievoll ausgeschmückt. Bei der Lawine hatte es sich um Schnee gehandelt, der vom Dach einer Wirtschaft gerutscht und neben ihnen gelandet war. Und die Räuber waren in Wahrheit Zöllner gewesen. Der Vater sah Wegezölle als Räuberei auf höchster Ebene an.

»Zum Glück haben die ungelehrten Gesellen die wahren Werte unseres Gepäcks nicht als solche erkannt«, fuhr er fort und nahm das erste Buch aus der Tasche.

Einen Verkauf eröffnet man mit einem Buch, zu dem der Kunde nicht Nein sagen kann, lautete seine Devise. Dem Folianten, welchen er nun vor Bruder Melchior legte, sah man schon am lederbezogenen Einband und den alten Beschlägen an, dass er wertvoll war. Bruder Melchior atmete bei dem Anblick zischend ein. Er strich ehrfürchtig über das jahrhundertealte Schweinsleder und schlug das Buch behutsam auf. Dabei registrierte er sofort, dass die Bindung am Rücken nicht mehr die beste war. Er spitzte die Lippen, sagte aber nichts.

»Ein seltener Winterburger-Druck«, verkündete der Vater.

»Aus dem Jahr 1506!«, ergänzte Bruder Melchior.

Johann Winterburger war, wie Eleonore wusste, ein Buchdrucker, der Gutenbergs Erfindung nach Wien geholt hatte. Drucke von ihm kamen höchst selten auf den Markt.

»Stellt Euch vor, die Schurken wollten diesen Schatz ins Feuer werfen, um sich daran zu wärmen«, steigerte Vater die Dramatik seiner Schilderung.

Allein der Gedanke ließ Bruder Melchior aufschreien: »Nein!«

Der Mönch zog den Folianten beschützend zu sich. Eleonore sah einen Anflug von Zufriedenheit über das Gesicht des Vaters huschen.

Hatte Bruder Melchior das auch wahrgenommen? Etwas skeptischer fragte er nun: »Wieso kommt ihr mit der Salzburger Messordnung zu uns? War der hochwürdigste Herr Abt Beda Seeauer vor Ort nicht interessiert? Der Umbau seiner Bibliothek müsste doch mittlerweile vollendet sein.«

»So ist es, Bruder Melchior. Die Salzburger Bibliothek ist sehr schön geworden, wenn auch mit der Herrlichkeit der Euren nicht zu vergleichen.« Der Vater machte eine kurze Pause. »Ihr habt natürlich recht. Ich dachte wegen eines Verkaufs zunächst wirklich an Salzburg. Das gebe ich gerne zu. Ihr wisst ja, dass man mich als Geschäftspartner kennt, der stets mit offenen Karten spielt.«

Der Vater wartete Bruder Melchiors Nicken ab, bevor er weitersprach: »Als ich hörte, dass sie dort bereits ein Exemplar besitzen, erinnerte ich mich an die Worte Bruder Gottfrieds.«

»Was genau meint Ihr?«, fragte der Mönch verwirrt.

»Dass ich mich nie scheuen solle, besondere Schätze nach St. Gallen zu bringen, um den Ruhm seiner Bibliothek mehren zu können.«

Eleonore fragte sich, ob der oberste Bibliothekar das wirklich gesagt hatte. Bruder Melchior schien es seinem eifrigen Nicken nach durchaus für möglich zu halten. Er bewunderte die schmuckvollen Initialen und berührte die Seiten fast liebevoll.

Eleonore hatte schon an vielen solcher Verhandlungen teilgenommen. Nach dem ersten Köder erwarteten die Kunden fieberhaft die nächsten Angebote. Zeit für die schwer verkäuflichen Werke mit abgerissenem Buchrücken, Stockflecken oder gar fehlenden Seiten. Wie erwartet wurde Bruder Melchiors Gesicht länger.

»Ihr müsst bedenken, dass die Werke zum Teil schon viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte überdauert haben«, pries Vater die Bücher an. Leo wusste, dass er nicht davon ausging, sie zu verkaufen. Ihm lag an einem anderen, das er als Höhepunkt präsentieren würde.

Heute handelte es sich dabei um eine sehr gut erhaltene Handschrift, die auf das Jahr 1320 datiert war und mit reicher Bebilderung auftrumpfen konnte. Als er das Buch vor Bruder Melchior aufschlug, war der Mönch vor Begeisterung ganz aus dem Häuschen. Nach eingehender Sichtung landete es auf dem Winterburger-Druck, ebenso wie zwei einfachere Drucke und eine neuere Kopie eines Jahresbuchs, die der Vater ihm zwischendurch gezeigt hatte.

Als die Darbietung des Vaters sich dem Ende näherte, spürte Eleonore, wie ihre Anspannung wuchs. Denn in ihrer Tasche wartete noch ein ganz besonderes Buch darauf, dem Mönch vorgelegt zu werden. Der Vater holte schließlich eine gerade einmal achtzig Jahre alte Bibel hervor, die Bruder Melchior ohne Zögern auf den Stapel legte, für den er sich nicht interessierte. Stattdessen zog es den Mönch nun weg von den Büchern und hin zu den kulinarischen Genüssen. Gregorius hatte zwischenzeitlich Wein und einen großen Teller mit Wurst, Käse und Pastete gebracht, auf einem Brett lag in Scheiben geschnittenes Brot mit einer dicken, dunklen Kruste, die mit viel Mehl bestäubt war.

»Das alte Papier hat meine Kehle ausgetrocknet«, erklärte Bruder Melchior und hielt ihnen seinen Becher zum Anstoßen hin. Während Leo an dem süßen Wein nur nippte und der Vater einen kleinen Schluck nahm, trank Bruder Melchior den Becher in großen Zügen leer. Er wehrte sich nicht, als Eleonore ihm aus dem Krug nachschenkte, sondern griff zum Brot und einer roten würzigen Wurst, die sie von den vorigen Besuchen kannte. Der Vater tat es ihm nach und wirkte durchaus zufrieden.

»Wie kommt Ihr nur immer an diese Schätze?«, wollte Bruder Melchior wissen.

Der Vater antwortete ausweichend: »Ich habe meine Quellen, hochwürdiger Bruder.«

Er lenkte das Gespräch nun auf den Kaufpreis. Er und Bruder Melchior warfen mit Zahlen um sich, der Mönch bot viel zu niedrige Summen an, worauf der Vater den Kopf schüttelte und einen deutlich zu hohen Betrag forderte.

»Die Werke erhalten hier die Fürsorge, die sie verdienen«, argumentierte Melchior.

»Ihr bietet uns weniger an, als wir selbst dafür bezahlen mussten«, behauptete der Vater.

Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis eine Einigung gefunden war. Eleonore wusste auch, dass damit der endgültige Kaufpreis noch nicht feststand. Der war noch von der Klosterleitung zu genehmigen. Abt Beda würde vom Vater weiteres Entgegenkommen einfordern und die Summe damit erneut ein Stück weit sinken. Doch das hatte der Buchhändler ohnehin längst eingerechnet. Eleonore grinste.

»Es war mir ein Vergnügen«, sagte Bruder Melchior und reichte ihm zum Abschluss die Hand.

Der Vater packte die beschädigten Exemplare und drei der jüngeren Drucke zurück in die Tasche. »Und nun, lieber Bruder Melchior, habe ich noch eine Bitte an Euch. Könntet Ihr wohl meiner Tochter einen Moment Eurer Zeit und Expertise widmen?«

Der Mönch wandte sich erstaunt zu Eleonore um. Sie spürte, wie sich der Schlag ihres Herzens beschleunigte, als sie endlich ihre Tasche öffnen konnte. Sie zog ein in geprägtes Schweinsleder gebundenes Buch hervor. Die Beschläge und die drei verbliebenen Metallecken waren vergoldet. Auch die drei Schnittseiten waren goldfarben. Deutlich konnte man Spuren der Abnutzung erkennen.

Bruder Melchior nahm das schwere Werk ehrfürchtig entgegen.

»Wieso habt Ihr es mir nicht gleich gezeigt?«, fragte er, ohne den Blick von dem Folianten zu wenden. »Jetzt müssen wir neu verhandeln.«

»Es steht nicht zum Verkauf, ehrwürdiger Bruder«, antwortete Eleonore.

Der Benediktiner strich vorsichtig über den schmuckvollen Einband. Die eingeprägten Verzierungen bildeten eine große Raute, die aus Hunderten kleiner Rauten bestand. In der Mitte befand sich ein rechteckiges, eingeprägtes Bild, dessen linke Hälfte beschädigt war. Auf der anderen sah man einen Mann, der einen Speer abwehrend vor sich hielt. Das Bild ließ ebenfalls Reste einer Vergoldung erkennen.

Bruder Melchior hatte vor Aufregung zu atmen vergessen und zog nun hörbar die Luft ein. Er schlug die erste Seite auf. Das Papier hatte fleckige Ränder, aber war im Inneren sauber. In zwei Spalten standen schwarze Buchstaben, ein riesiges, kunstvoll gestaltetes »U«-Initial bildete den Beginn des Werkes. Er las vor:

Uns ist in alten mæren wunders vil geseit

von helden lobebæren, von grôzer arebeit,

von fröuden, hôchgezîten, von weinen und von klagen,

von küener recken strîten muget ir nu wunder hœren sagen.

Der Mönch drehte sich mit aufgerissenen Augen um und schaute zuerst den Vater und dann die Tochter an. Sein Blick wirkte, als hätte er einen Geist gesehen.

»Ihr kennt das Werk?«, fragte Eleonore in die Stille hinein.

»Das Lied der Nibelungen«, sagte Bruder Melchior ehrfürchtig. »Eine der frühesten Handschriften! Das ist kaum zu glauben!«

»Wartet ab, was meine Tochter dazu entdeckt hat!«, sagte der Vater, und von dem Moment an hing der Mönch an Eleonores Lippen.

2

Neuenburg am Rhein, 5. Juni 1771

Frieder Fischer stieß die Ruderstange in den kiesigen Grund und schob seinen flach im Wasser liegenden Weidling flussaufwärts. Er blickte sich unauffällig nach dem anderen Kahn um, der ihm schon seit der Abfahrt folgte. Die Zahler-Brüder hielten weiten Abstand. Ab und zu fielen sie zurück. Bildete er sich etwa nur ein, dass sie ihm nachfuhren? Doch wenn er die Richtung wechselte, blieben sie ihm wie durch Zauberhand auf den Fersen.

Frieder kannte den Fluss südlich von Neuenburg wie seine Westentasche. An den tiefen, strömungsreichen Hauptarmen konnte man sich gut orientieren, schmalere Läufe veränderten sich mit den jährlichen Flut- und Trockenzeiten. Nutzten sie dem Wasser in seinem Bestreben, dem Meer zuzuströmen, weiteten sie sich aus. Andere fielen dafür wieder trocken oder wurden zu sumpfigen Fallen. Für Fremde war der Rhein ein sich beständig wandelndes Labyrinth, für Frieder ein Zuhause, das mit jedem Hochwasser ein wenig seine Gestalt veränderte. So auch in diesem Jahr. Die Schneeschmelze hatte spät, aber dafür umso heftiger eingesetzt und eine regelrechte Flutwelle durchs Tal schießen lassen. Als die Wasserstände endlich sanken, musste Frieder mehr als eine Woche warten, bis der Fluss wieder sicher befahrbar war. Es fanden sich vielerorts Treibholz und Tierkadaver, die Strömungen fühlten sich nicht mehr wie liebe Familienmitglieder an, sondern wie weit entfernte Verwandte. Manche bekannte Landmarke hatte ihr Aussehen verändert oder war ganz weggespült worden. Trotzdem war Frieder froh über die jährlichen Fluten, denn sie trugen das mit sich, was er suchte: reines, im Licht der Sonne glitzerndes Gold.

Frieder ruderte gegen eine Seitenströmung an und hielt sich nahe an dem mit Pappeln bewachsenen Ufer. Ein Eisvogel stürzte sich neben seinem Kahn ins Wasser und tauchte einen Moment später mit einem silbrig schimmernden Jungfisch wieder auf. Blau glänzende Libellen vollführten ihre zuckenden Tänze über der kühlen Oberfläche. Frieder fühlte, wie sich das Bett des Flusses veränderte. Der Grund wurde sandiger. Knotenlaichkraut wogte in der Strömung und bot kleinen Schwärmen junger Flussbarsche Schutz vor Jägern aus der Tiefe wie aus der Luft. Zuckmücken schwirrten über dem Wasser umher.

Frieder blickte sich ein weiteres Mal nach den Zahler-Brüdern um. Die beiden Burschen waren zwar keine hauptberuflichen Goldwäscher wie Frieder, aber verdienten sich manchmal ein Zubrot damit. Er sah sie gerade noch in einen anderen Arm abbiegen. Offenbar hatten sie doch nicht vor, ihm seine Goldgründe abspenstig zu machen.

Er atmete erleichtert auf und bewegte den Weidling zur Mitte des Flussarmes. An einer ruhigeren Stelle überquerte er ihn und bog ein weiteres Mal ab. Sein Ziel war eine vom Hochwasser angenagte Böschung einer Insel, die er gestern auf einer Erkundungsfahrt entdeckt hatte. Von Bord aus hatte das Gebiet sehr vielversprechend gewirkt. Diese Einschätzung wollte er heute überprüfen.

Mit einem grollenden Geräusch fuhr der Bug des Flachbootes auf den Kies. Frieder balancierte das plötzliche Abbremsen aus, verließ den Kahn mit einem routinierten Sprung und zog ihn weiter an Land.

Das Hochwasser hatte ganze Arbeit geleistet. Von den einst hier wachsenden Pflanzen war kaum etwas übriggeblieben. Auf einer Fläche so groß wie der Müllheimer Friedhof lief das Wasser in Hunderten Rinnsalen durch den Kies, der auf einer schönen Schicht schwarzen Sandes ruhte. Der brachte die Augen eines jeden Goldwäschers zum Leuchten, denn in dem dunklen Gemisch aus schweren Steinchen und Metallen fand sich meist Gold, das nur darauf wartete, dass ein kundiger Mann wie Frieder es einsammelte.

Nun, ganz so einfach war es natürlich nicht. Frieder packte seine Utensilien und Werkzeuge aus, die zum Teil schon sein Großvater für die Arbeit eingesetzt hatte. Die Waschpfanne war neueren Datums. Sein Freund Armin hatte sie ihm aus schwerem Blech gefertigt. Der flache Boden ging in eine breite, schräg verlaufende Seitenwand über, in die verschieden breite Rillen eingearbeitet waren. Darin konnten sich beim Waschen die Goldteilchen absetzen.

Frieder senkte die Pfanne und stellte sie ins flache Wasser. Darüber packte er ein grobes Sieb. Mit seiner Handschaufel füllte er es mit Sand und Kies. Nun half ihm die Strömung: Das Wasser spülte die leichteren Bestandteile des schwarzen Sandes als lang gezogene Fahne über den Rand davon. Schwere Teilchen sanken durch die Maschen des Siebs in die Pfanne, grobe Steine blieben darauf liegen und konnten leicht entfernt werden. Er wiederholte das mehrmals, bis die Waschpfanne genügend schweres Material trug.

Frieder hob sie an und ließ das Wasser mit kreisenden Bewegungen über den Rand laufen und dabei die leichteren Teilchen mitnehmen. Am Boden der Waschpfanne blieben feine Kiesstücke und grober Schmutz zurück. Gleich gab er frisches Wasser dazu und wiederholte die Prozedur. In den gefetteten und gewachsten Lederstiefeln mit kniehohem Schaft blieben seine Füße und Waden trocken. Dicke Wollstrümpfe hielten die Wärme trotz des kalten Wassers eine ganze Weile. Seine Finger fühlten sich nach mehreren Waschgängen etwas taub an, aber da wärmte ihn schon längst das Goldfieber und ließ ihn die Kälte vergessen. Er konnte schon mit bloßem Auge erste Flitter erkennen.

Nach fünf Waschgängen blieben nur noch feine, schwere Teilchen darin übrig. Das war der Moment der Wahrheit: Frieder hielt das Blech in die Sonne, und sein Herz tat einen Sprung. Er zählte zweiunddreißig winzige Flitterchen, das größte davon war fast so lang wie das Weiß seines Daumennagels breit. Das Hochwasser hatte ihm eine reichhaltige Fundstätte beschert!

»Und, hast du was in der Pfanne?«

Frieder fuhr herum. Er war so in seine Arbeit vertieft gewesen, dass er den sich nähernden Kahn nicht gehört hatte.

»Was wollt Ihr hier?«, rief er den Zahler-Brüdern abweisend entgegen.

Mit einem knirschenden Geräusch legten sie neben Frieders Weidling an. Wilhelm sprang heraus und sicherte den Kahn. Sein älterer Bruder Erhard folgte ihm an Land.

Frieder senkte die Pfanne so ins Wasser, dass sein Goldfund weggewaschen werden musste, dann stand er aus seiner Hocke auf und erwartete die beiden Männer aufrecht.

»Sieht gut aus hier. Viel schwarzer Sand, oder?«, bemerkte Erhard. Der ältere Bruder trug einen wirren Bart, der das hühnereigroße rote Mal auf seiner Wange nur zum Teil verdecken konnte.

»Es mag vielversprechend aussehen, aber scheint nichts herzugeben«, erwiderte Frieder. »Ich habe noch nicht einen Fitzel gefunden.«

Er bemerkte, dass Wilhelm sich hinter ihn bewegte und sein Werkzeug begutachtete. Der Jüngere sah bis auf das ihm fehlende Mal aus wie ein Abbild seines Bruders. Mittelgroß, der Kopf nach vorne geneigt, und Hände, die gut zupacken konnten.

»Dann versuch ich mal mein Glück«, kündigte er an und nahm Frieders zweite Waschpfanne, ohne auf Erlaubnis zu warten.

»Was wollt ihr hier?«

»Mit dir reden«, sagte Erhard grimmig.

»Und worüber?«, fragte Frieder feindselig zurück.

»Ich denke, du weißt das ganz gut, oder?«

»Ich habe keine Ahnung, was ihr von mir wollt.«

»Wir wollen mit dir über Lina reden«, rief Wilhelm von hinten.

Mit dieser Antwort hatte Frieder wahrlich nicht gerechnet. Er blickte sich verwirrt um. Wilhelm füllte gerade das Sieb mit Sand.

»Lass die Finger von meinen Sachen!«

»Und du von unserer Schwester!« Erhard packte Frieder am Kragen, zog ihn zu sich und schüttelte ihn. Frieder riss einen Ellenbogen hoch und traf einen seiner Arme. Die Wucht war stark genug, dass Erhard auf dieser Seite seinen Griff verlor. Frieder stieß ihn weg, um auch den anderen Kragenzipfel freizubekommen, doch der andere hielt ihn unnachgiebig fest.

»Lass deine dreckigen Finger von unserer Lina!«, knurrte er.

»Ich bin an eurer Lina überhaupt nicht interessiert. Wie kommst du denn auf so was?«

»Sie hat es mir selbst gesagt.«

Frieder schüttelte ungläubig den Kopf. »In dem Fall hat sie dich wohl angelogen.«

In Erhards Gesicht spiegelte sich erstmals so etwas wie Unsicherheit wider. Der Griff an Frieders Kragen lockerte sich leicht, doch dann packte er umso entschlossener zu.

»Warum sollte Lina lügen? Sie hat mir ganz deutlich zu verstehen gegeben, dass du gestern Abend in ihrer Kammer warst«, blaffte Erhard.

»War ich aber nicht.«

»Das würde jeder behaupten!«, rief Wilhelm hinter Frieder.

»Wenn ihr so weit geht, mich über den halben Fluss zu verfolgen und zu bedrohen, dann solltet ihr euch eurer Anklage sehr sicher sein. Hat mich denn jemand mit eigenen Augen gesehen?«

Erhard ließ endlich seinen Kragen los. Frieder atmete auf. Sein Gegenüber kratzte sich den Bart. Er sagte: »Ich habe was gehört, oder? Ein Rumpeln und dann ein Aufstöhnen. Und Linas Kammer war verschlossen.« Mit jedem Wort verlor Erhards Stimme an Kampfeswillen.

»Und wann genau hast du das gehört?«

»Gestern, kurz nach dem Abendläuten.«

»Glaubt ihr, dass es zwei von meiner Sorte geben könnte?«

»Gott behüte«, rief Wilhelm. Sein älterer Bruder schüttelte langsam den Kopf.

»Denn es müsste mich zweimal geben, wenn eure Anklage stimmt. Ich habe am Abend mit Ruedi, Armin und den anderen im ›Salmen‹ Jass gespielt.«

Erhards Gesicht wurde merklich länger.

»Ihr könnt alle fragen«, setzte Frieder nach. »Jeder wird euch bestätigen können, dass Frieder Fischer schon vor dem Abendläuten da war, ein gebratenes Hähnchen mit Wurzelgemüse verspeist und beim Kartenspiel mit seinen Kameraden etwas zu viel Wein getrunken hat.«

»Aber warum sollte Lina uns denn deinen Namen genannt haben? Und wer soll es sonst gewesen sein?«

Das waren gute Fragen, die Frieder sich selbst auch stellte. Langsam ging ihm ein Licht auf, was hinter diesen Anschuldigungen stecken könnte. Er musste einen Weg finden, die beiden auf andere Gedanken zu bringen.

»Junge Mädchen denken sich gerne mal Geschichten aus«, begann er. »Wie alt ist sie?«

»Sechzehn«, antwortete Wilhelm, der sich mehr auf das Gespräch als aufs Goldwaschen zu konzentrieren schien. Er legte die Pfanne endlich ab und gesellte sich zu seinem Bruder.

»Vermutlich war am Ende gar niemand bei ihr?«

»Aber die Geräusche. Und die abgeschlossene Kammer, oder?«

»Vielleicht wollte sie allein sein und hat sich gestoßen und darum vor Schmerz aufgestöhnt.«

Frieder bemerkte, dass die Saat des Zweifels in Erhard wuchs.

»Was ist?«, fragte der jüngere Bruder.

Erhard antwortete nicht. Seine Worte schienen eher an sich selbst gerichtet zu sein: »Ich habe sie gefragt, wer in ihrer Kammer war.« Er blickte Frieder in die Augen: »Sie hat alles geleugnet, aber als ich ein paar Namen aufgezählt habe, hat sie bei deinem genickt.«

Frieder zuckte mit den Schultern. »Vielleicht solltet ihr es jetzt gut sein lassen. Ich muss arbeiten.«

Erhard schien sich zu ärgern und nahm den Themenwechsel nur zu gern an: »Und, gibt es hier Gold?«

Frieder wandte sich als Antwort an Wilhelm: »Hast du etwa mehr gefunden als ich?«

»Ein paar Flitter. Nicht der Mühe wert.«

Während die Zahler-Brüder aufbrachen, tat er so, als packe er sein Werkzeug zusammen, um anderswo nach Gold zu suchen. Doch kaum war der Kahn außer Sicht, lud er schnell alles wieder aus.

Als Frieder seinen Weidling am Nachmittag an seinem Anleger bei Neuenburg festmachte, führte er ein mit etwas Wasser gefülltes Glasröhrchen in der Jackentasche mit sich. Darin befand sich Gold in Form Hunderter feiner Flitter. Es war fast ein Wunder, dass Wilhelm Zahler nicht mehr gefunden hatte. Bei der Böschung sprang einem das Gold förmlich von allein in die Pfanne. Eine derartige Ausbeute hatte Frieder noch nie erlebt.

»Du siehst recht zufrieden aus«, hörte Frieder eine bekannte Stimme hinter sich.

»Hilf mir lieber beim Ausladen, Armin«, gab er zurück, ohne sich umzudrehen. »Mit dir habe ich sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen.«

»Da bekomme ich’s fast mit der Angst«, lachte der Freund. Er packte Frieders schwere Tasche, als wäre sie mit Federn gefüllt, und half dabei, die schwere Ausrüstung über die mit Holzstämmen gesicherte Treppe in den Schuppen zu bringen. Dann machten sie sich gemeinsam auf den Weg nach Hause.

»Man erzählt sich, dass die Zahler-Brüder hinter dir her sind. Offenbar haben sie dich nicht gefunden«, bemerkte Armin.

»Du meinst, weil meine Lippe nicht aufgeplatzt und das Auge nicht zugeschwollen ist?«

»So in etwa. Zwei gegen einen kann recht schmutzig werden.«

Armin versetzte Frieder einen freundschaftlichen Klaps gegen die Schulter. Sie kannten sich seit mehr als zwanzig Jahren, hatten schon als kleine Kinder miteinander gespielt, obwohl sie kaum gegensätzlicher hätten sein können. Frieder war mittelgroß und von drahtiger Gestalt. Armin hingegen war schon als Junge unaufhörlich in die Höhe geschossen. Als er die Schmiede seines Vaters übernommen hatte, war er auch in die Breite gegangen. Beeindruckende Schultern saßen auf einem muskulösen Oberkörper, der auf schmalen Hüften saß. Wenn sie zum Tanz gingen, richteten sich die Augen aller Mädchen auf ihn, nicht zuletzt wegen der schimmernden blonden Locken, der auffällig blauen Augen und dem strahlenden Lächeln, das er nur allzu gern an die Weiblichkeit verschenkte.

»Und, was wollten Erhard und Wilhelm von dir?«, fragte Armin betont beiläufig.

»Ich habe den Verdacht, dass du das genau weißt.«

»Hmmm«, machte der Hüne. »Könnte sein.«

»Du bist doch nicht wirklich bei der kleinen Lina gewesen?«, platzte es aus Frieder heraus.

»Wenn du sie dir in letzter Zeit einmal richtig angesehen hättest, wäre dir sicher aufgefallen, dass sie gar nicht mehr so klein ist«, gab Armin grinsend zurück und malte mit seinen Händen weibliche Formen in die Luft.

»Also doch!«

»Wir haben uns nur ein bisschen geküsst …«

»In ihrer Kammer?«

Sie unterbrachen ihr Gespräch, als ihnen zwei Frauen begegneten, die in ihren Körben Wäsche zum Fluss trugen. Frieder bemerkte, dass die Jüngere Armin verlegen anlächelte und dabei errötete.

»Wie lange geht das schon?«

»Ein Weilchen«, entgegnete der junge Schmied kleinlaut.

»Was bedeutet das?«

»Seit April, seit der Hochzeit vom Stabhalter Bernd.«

»Und warum weiß ich nichts davon? Ich dachte, wir sind Freunde.«

»Die Lina wollte nicht, dass es jemand erfährt.«

»Seit fast drei Monaten also«, rechnete Frieder. »Aber warum hat sie denn jetzt ihren Brüdern gesagt, dass ich bei ihr gewesen wäre?«

»Genau genommen hat sie es ihnen nicht gesagt. Ihr Bruder hat uns wohl gehört und wollte nachsehen. Wir hatten zum Glück abgesperrt.« Armin grinste. »Ich bin durchs Fenster stiften gegangen. Die Hose hab ich hinter dem Haus vom Werner angezogen.«

»Ihr habt euch also nur ein bisschen geküsst«, wiederholte Frieder zweifelnd.

Armin lachte. »Lina hat den Erhard dann reingelassen. Und der wollte einen Namen hören. Sie hat dichtgehalten, bis er Namen von allen möglichen Kerlen aus Neuenburg und Umgebung aufgezählt hat. Als dein Name fiel …«

»… hat sie gedacht, den Frieder schwärz ich mal an. Wenn der Prügel einstecken muss, ist das halb so schlimm«, ergänzte Frieder gereizt.

»Nein, so war es nicht. Sie war nur sicher, dass du dich von allen am besten rausreden könntest«, versicherte Armin. »Und das ist dir ja auch wirklich gelungen. Wie hast du das eigentlich angestellt?«

Frieder schilderte es ihm kurz, ohne ins Detail zu gehen.

»Weißt du, ich glaube, ich mag das Mädchen sehr«, sagte Armin ernst.

»Das hast du bei der Margarethe auch behauptet«, erinnerte Frieder ihn und grüßte in Richtung der Mütter, die am Brunnen im Schatten einer Buche die spielenden Kinder beaufsichtigten.

»Die beiden kannst du ja wohl nicht vergleichen«, erwiderte Armin, als sie außer Hörweite waren. »Lina ist wirklich liebenswert. Es macht Spaß, mit ihr zu reden.«

»Zu reden, aha.« Frieder glaubte seinem Freund kein Wort.

»Ja, zu reden!«, insistierte Armin. Dann grinste er und fügte hinzu: »Und ihre Küsse sind süß wie rote Kirschen.«

Sie erreichten die Kreuzung, an der sich ihre Wege trennen würden.

»Du hast noch gar nichts vom Gold erzählt«, stellte der junge Schmied fest.

Frieder holte das Röhrchen hervor und zeigte es ihm kurz hinter vorgehaltener Hand. Armin gab ein anerkennendes Pfeifen von sich, so als habe er gerade ein besonders reizendes Mädchen gesehen.

3

St. Gallen, 6. Juni 1771

Fürstabt Beda Angehrn war ein nüchtern dreinblickender Mann mit penibel glatt rasiertem Gesicht. Die vergangenen vier seiner fünfundvierzig Lebensjahre stand er den Benediktinern St. Gallens vor und besetzte damit neben dem geistlichen auch den weltlichen Thron der Fürstabtei. An seinen Vorgänger besaß Eleonore kaum eine Erinnerung, da sie ihn nur äußerst selten gesehen hatte. Aber Vater Beda empfing Eleonore und Magnus von Auenstein bei jedem Besuch im Kloster zu einer kurzen persönlichen Audienz. Er wusste, wie man mit seinen Geschäftspartnern umging.

Der Mann saß aufrecht auf einem reich verzierten Sessel mit geschnitzten Beinen und gepolsterten Rücken- und Armlehnen. Über dem mit Goldstickereien geschmückten Habit prangte das große Pektorale, das Smaragdkreuz des Fürstabts. Beda war für seinen Hang zur Pracht bekannt, was sich an vielen Stellen des Klosters widerspiegelte, besonders in der Bibliothek. Sein Arbeitszimmer war nur wenig nüchterner gehalten. Aufwendige Stuckarbeiten zierten die Decke. Die Intarsien auf den Schranktüren zeigten biblische Szenen, gegen die die prächtigen Einlegearbeiten des großen Tisches fast unauffällig wirkten. Eine bunte Glaskaraffe mit Wein und mehrere kunstvoll geblasene und geschliffene Gläser standen in der Mitte. Der wohltönende Glockenschlag, der in diesem Moment erklang, stammte von einer auf einem halbhohen Schränkchen stehenden goldenen Uhr.

An einem einfacheren Stuhl wartete Bruder Melchior darauf, von seinem Abt zum Sitzen aufgefordert zu werden. In Händen hielt er mit zärtlichem Gestus Eleonores Buch, wie sie gleich beim Eintreten zur Kenntnis nahm.

Ihr Vater zog den Hut und verbeugte sich, während sie in einen ehrfürchtigen Knicks sank.

»Der Herr von Auenstein und das Fräulein, welche Freude.«

»Die Freude ist auf unserer Seite, hochwürdigster Vater.«

Eleonore richtete sich auf und lächelte sittsam. Am liebsten hätte sie das einengende Kleid gleich wieder gegen eine gemütliche Hose getauscht.

»Setzt euch!«

Bruder Melchior nahm gleichzeitig mit ihnen Platz und legte Eleonores Buch auf den Tisch.

»Ich hatte mich bei Eurem letzten Besuch gefragt, ob ich die liebreizende junge Dame wohl noch einmal zu Gesicht bekommen würde«, fuhr der Abt, an Eleonore gerichtet, fort. »Sie wird sicherlich bald einen Mann finden, dem sie Kinder schenken kann?«

Sie hätte ihm am liebsten geantwortet, dass ihn das gar nichts anginge, aber sie senkte bescheiden den Kopf und biss sich auf die Zunge.

»Es bleibt natürlich immer der Weg ins Kloster«, fügte Beda Angehrn hinzu.

Eleonore spürte unter dem Tisch eine Berührung von Vaters Bein. Sie atmete durch und blickte den Abt mit ihrem bezauberndsten Lächeln an. »Der Herr hat mich bisher nicht ins Kloster gerufen, hochwürdigster Herr Abt, aber er hat mir auch noch keinen Mann geschickt. Bis er in seiner unendlichen Weisheit entschieden hat, was das Beste für mich sein mag, begleite ich zunächst weiter meinen Vater auf seinen Geschäftsreisen.«

»Ich weiß von einem wohlhabenden Witwer in der Stadt, der gerade ein neues Weib sucht«, erwiderte der Fürstabt. »Vielleicht ist das der Ruf des Herrn, auf den Ihr wartet?«

Die mahnende Berührung des Vaters wurde zu einem vorsorglichen, sanften Tritt. Er wusste genau, dass Eleonore auf dieses Thema sehr gefühlsbetont bis scharf reagieren konnte, und setzte schnell an ihrer Stelle zu einer Erwiderung an: »Ein St. Galler Bürger ist sicher eine gute Partie, sofern er alte Bücher ebenso schätzt wie meine Eleonore.« Dabei zeigte er auf das zwischen dem Abt und Bruder Melchior liegende Werk.

Beda Angehrn ließ sich zum Glück auf den Themenwechsel ein. Er strich mit der Hand über den Einband wie ein Ehemann über die Hand seines Weibes.

»Das Lied der Nibelungen«, sagte er und nickte bedeutsam. »Ich dachte, es gibt seiner nur zwei in alten Handschriften. Eine davon befindet sich bereits in meinem Besitz. Aber Ihr habt nun eine dritte gefunden, Herr von Auenstein. Ich freue mich, dass Ihr mit diesem ungewöhnlichen Exemplar zu mir gekommen seid. Was für ein Betrag schwebt Euch dafür vor?«

»Alle Bücher, die zu verkaufen waren, habe ich vorgestern Bruder Melchior angeboten. Dieses Exemplar gehört meiner Tochter und ist leider unverkäuflich.«

Abt Bedas und Bruder Melchiors Blicke trafen sich. Sie hatten offenbar schon vor dem Eintreffen von Vater und Tochter im Arbeitszimmer des Abts über das Buch gesprochen.

»Ich wäre bereit, der jungen Dame einen Betrag zu zahlen, mit dem sie selbst in Fürstenhäusern als Schwiegertochter willkommen sein dürfte«, erklärte Beda Angehrn.

»Wie mein Vater bereits sagte, hochwürdigster Herr Abt, möchte ich das Buch gern behalten. Ich habe es Bruder Melchior nur gezeigt, um ihn um Rat zu ersuchen.«

Der Abt wirkte für einen Moment übellaunig, fasste sich aber schnell wieder.

»Nun, Bruder Melchior hat mich informiert, dass dieses Werk außerordentliche Kommentare enthält.«

Der Mönch konnte nicht länger an sich halten. Er rief: »Verborgene Kommentare! Kommentare, die einen Weg weisen.«

Eleonores Bauch fühlte sich an, als purzelten winzige Goldperlchen darin herum. Dann hatte sie richtig gelegen mit ihrer Einschätzung!

»Was habt Ihr gefunden, Bruder Melchior?«, platzte sie aufgeregt heraus.

»Es ist ein wahres Wunder!«

»Bruder Melchior!«, ging der Abt scharf dazwischen. »Mäßige deine Worte! Ein Wunder kommt von Gott.«

»Verzeiht, Herr Abt. Ich sprach im Überschwang meiner Gefühle.«

Beda nickte.

»Nun«, fuhr Bruder Melchior ruhiger fort, »es ist ein wahrhaft außergewöhnlicher Fund.«

»Das war auch mein Gedanke«, sagte Eleonore.

»Wie kam das Buch in Euren Besitz?«, wollte der Abt wissen.

Alte Handschriften und Bücher konnten durchaus ein lukratives Geschäft sein. Man musste nur erfahren, wo man sie zu einem günstigen Preis erwerben und wem man sie zu einem höheren Preis verkaufen konnte. Magnus von Auenstein besaß in beide Richtungen gute Kontakte. Allerdings musste das Geschäft auch so manche Durststrecke überstehen. Im Herbst des vergangenen Jahres hatten Eleonore und ihr Vater eine solche erlebt. Und mit ihnen ganz Europa.

»Es schien, als habe der Regen der jüngsten zwei Sommer nicht nur das Getreide in seinen Ähren verfaulen lassen, sondern auch alle alten Bücher fortgespült«, begann sie. »Wie Ihr wisst, hatten sich die Preise für Weizen, Roggen, Hafer und Dinkel verdreifacht, das wenige Obst, das die Bäume trugen, war klein und sauer geblieben. Die Bienenvölker schwärmten nicht, und das Vieh brach sich auf durchweichten Weiden die Beine oder fand selbst kaum genug zum Fressen.«

Der Fürstabt nickte. »Wir haben wegen des Regens für ein wahres Vermögen Getreide aus Venetien kaufen und an die Armen verteilen müssen. Sonst wären uns alle verhungert.«

Während die Ernten nördlich der Alpen ganz ausgeblieben oder zumindest weit unter den Erwartungen geblieben waren, hatten die Bauern in den Ländern Italiens noch recht gute Erträge erwirtschaften können. Anrainerstaaten gingen mit groß angelegten Käufen gegen den Hunger in ihrer Bevölkerung an, aber je weiter man in den Norden kam, umso dramatischer wurde die Lage. Eleonore hatte gehört, dass in so manches Brot mehr Sägespäne als Mehl eingebacken worden waren.

»Die Leute hatten natürlich ganz andere Sorgen als alte Bücher«, fuhr Eleonore fort. »Mein Vater hatte dennoch von einem frühen Druck eines Jahresbuchs gehört, das in Klagenfurt zum Verkauf stehen sollte. Wir sind sofort aufgebrochen, mussten vor Ort allerdings feststellen, dass ein Konkurrent aus Florenz uns zuvorgekommen war. Doch das sollte sich letztlich als unser Glück erweisen.«

»Wer weiß«, warf Magnus von Auenstein ein, »ob Eleonore dort sonst das Gespräch zweier Männer über einen verstorbenen Adelsmann hätte mithören können.«

Während Vater und Tochter abwechselnd erzählten, schenkte Bruder Melchior ihnen Wein in die Gläser. Sein eigenes füllte er fast bis zum Rand, sodass er schnell etwas abtrinken musste. Abt Beda lauschte gebannt der Geschichte und gönnte sich ebenfalls einen ersten Schluck.

»Der Verstorbene war Freiherr Guido von Moslehner, ein einfacher Adliger, der seinen Lebensabend eine knappe Tagesreise von Klagenfurt entfernt auf einem kleinen Herrensitz in den Bergen verbracht hatte«, berichtete der Buchhändler weiter. »Nach seinem Verscheiden sollte sein Nachlass veräußert werden.«

Eleonore und ihr Vater hatten sich gleich am nächsten Morgen in aller Früh auf den beschwerlichen Weg gemacht. Als sie am späten Nachmittag bei Schneefall und einsetzender Dunkelheit an der Pforte des Anwesens klopften, fanden sie drei entfernt mit dem Toten verwandte Männer vor. Diese verteilten die Güter des alten Freiherrn unter sich, was nicht ohne Streit vonstattenging.

Magnus von Auenstein hielt inne, um an seinem Glas zu nippen. Sie tat es ihm nach. Der süße Tropfen schmeckte hervorragend. Bruder Melchior hatte sein erstes Glas bereits geleert.

Eleonore hatte sich das Porträt des Hausherrn genau angesehen, das über dem Kamin hing. Ein melancholisches Gesicht blickte den Betrachter an. In den dunklen Augen lag eine tiefe Traurigkeit. Guido von Moslehner saß auf einem mit rotem Samt bezogenen Sessel. Auf dem Tisch vor ihm stand ein halb gefülltes Weinglas neben einem sehr alten Buch. Vier Goldmünzen lagen auf dem Einband, daneben Zirkel und Winkel, die Symbole der Freimaurer, zu denen sich sonst aber keine weiteren Bezüge auf dem Gemälde erkennen ließen. Im Hintergrund des Bildes sah man einen geöffneten Schrank voller Bücher.

»Ich konnte die Bibliothek des Freiherrn nach zwei Tagen Verhandlung erwerben«, schloss der Vater.

Doch das war wieder einmal nur die halbe Wahrheit. Denn er hatte den drei Verwandten gegenüber zu keiner Zeit Interesse an den Büchern gezeigt. Stattdessen hatte er mit weiteren eingetroffenen Händlern andere Bestandteile des zu veräußernden Nachlasses gesichtet und schließlich höchstbietend ein klappriges Lastenpferd und einen freundlichen Esel erworben. Erst im Anschluss hatte der Vater auf einigen unbeliebten Hausrat und die Bücher geboten. Die Erben hatten gleich sein erstes Angebot akzeptiert. Offenbar waren sie froh, überhaupt etwas für die alten Schriften zu bekommen.

»Und dieses Buch gefiel mir auf Anhieb so gut, dass mein Vater es mir gleich schenkte«, beendete Eleonore die Geschichte.

Auch sie unterschlug dem Fürstabt damit die Wahrheit, denn ein bisschen anders war das schon abgelaufen. Als sie geholfen hatte, den staubigen Bücherschrank zu leeren, war ihr aus einem Buch ein Blatt entgegengeglitten, das mit pendelnden Bewegungen ganz hinten im untersten Fach zu liegen kam. Beim Herausfischen hatte sie eine feine Kante im Boden des Schranks bemerkt und bei genauerem Hinsehen eine kleine Auslassung entdeckt, gerade groß genug, um eine zarte Fingerspitze hineinzustecken. So konnte Eleonore das Brett anheben und gelangte an einen doppelten Boden im Schrank. Nur ein einziger Gegenstand lag darin, eingewickelt in mehrere Schichten dunkelbraunes, steif gewachstes Tuch. Darunter befand sich eine weitere Verpackungsschicht aus Pergamentbahnen, die den schmuckvollen Einband des Buches schützte, das auf dem Gemälde vor dem Freiherren und jetzt vor dem Fürstabt lag.

»Wann wurde diese Fassung aufgeschrieben?«, fragte Beda Angehrn. Er wandte sich damit an Bruder Melchior, dessen zweites Glas schon wieder zur Hälfte geleert war.

Als der dicke Mönch den fragenden Blick des Abts bemerkte, schreckte er kurz auf. Es wirkte, als habe er die Geschichte und die letzten Worte seines geistlichen Vaters gar nicht wahrgenommen, aber dann antwortete er zu Eleonores Überraschung durchaus konkret: »Die Handschrift dürfte so alt sein wie die unsere, Vater. Ich schätze sie auf die Mitte des 13. Jahrhunderts, anno 1250. Aber das gesichert sagen zu wollen, würde ein ausgiebigeres Studium voraussetzen.«

»Ihr sagtet, das Lied sei kommentiert«, erinnerte ihn Eleonore. Sie konnte es kaum erwarten, Genaueres zu erfahren.

»So ist es«, gab Melchior zurück. Er schlug das Buch auf.

»Es wurde von anderen Händen geschrieben als unser Codex«, sagte er. »Und sehr auffällig ist, dass die Seiten ungewöhnlich großzügig beschriftet sind.«

»Das hat mich ebenfalls gewundert«, bemerkte der Vater.

Melchior nickte eifrig. »Üblicherweise achtet ein Scriptor darauf, kein Pergament zu verschwenden, denn es ist aufwendig in der Herstellung und teuer. Aber der Mann, der dieses Lied aufgeschrieben hat, ließ breite Ränder.«

»Und nun habt ihr festgestellt, dass die Flecken auf den Rändern wirklich zu einer Schrift gehören?«, fragte Eleonore gespannt. Sie hatte beim Durchblättern der Seiten ein paar Stellen bemerkt, wo das Pergament angegriffen wirkte. Als sie diese Flecken genauer betrachtet hatte, war ihr aufgefallen, dass sie sich fast ausschließlich auf den Rändern befanden, und hatte schließlich einzelne Buchstaben ausmachen können.

»So ist es. An den Rändern wurden Bemerkungen mit einer Geheimtinte notiert, die erst nach einer speziellen Behandlung sichtbar wird.«

»Stammen sie von demselben Schreiber?«, wollte der Vater gebannt wissen.

»Nein, ganz sicher nicht. Die geheime Schrift ist weitaus jünger. Wir haben hier drei verschiedene Zeiten vor uns. Die Handschrift stammt aus dem 13. Jahrhundert, gebunden wurde sie erst vor vielleicht achtzig bis hundert Jahren. Die versteckten Notizen hingegen sind erst dreißig bis vierzig Jahre alt.«

»Ich hatte Euch ja die Stelle gezeigt, die mich neugierig gemacht hat, Bruder Melchior«, sagte Eleonore. »Konntet Ihr mehr entziffern?«

Sie hatte einige Zeit mit dem Buch verbracht, nachdem sie das Anwesen des Verstorbenen wieder verlassen hatten. Die Flecken waren ihr mehr und mehr verdächtig erschienen. Sie hatte sie ihrem Vater gezeigt, der ebenfalls ein paar Buchstaben zu erkennen glaubte, aber auch mit seinen Brillengläsern war seine Sehkraft schwächer als die ihre.

»Ja, ich konnte mehr entziffern«, antwortete der Benediktiner. Am Nicken des Abts erkannte Eleonore, dass der Mönch ihn bereits informiert hatte.

»Wie du mir gezeigt hast«, fuhr er fort, »ergeben die Kleckse auf dem vorderen Rand der dritten Seite mit zugekniffenen Augen ein paar erkennbare Worte: ›… mein Weg zum Gold der …‹« Bruder Melchior griff nach seinem Glas und trank es aus, bevor er fortfuhr: »Ich habe mit verschiedenen Methoden versucht, die Schriftzeichen deutlicher zu bekommen. Und schließlich habe ich einen Weg gefunden und konnte den Satz ganz entziffern.« Er machte eine Pause, bevor er fortfuhr: »Folge mir auf meinem Weg zum Gold der Nibelungen, aber nimm von dem Schatz nur so viel, wie du benötigst.«

Bruder Melchior blickte zu jedem Einzelnen von ihnen und verkündete dann feierlich: »Bei diesem Buch handelt es sich nicht nur um eine Handschrift des Lieds der Nibelungen, es stellt zugleich im übertragenen Sinn eine Karte zu ihrem Schatz dar!«

»Zum legendären Rheingold?«, fragte der Vater aufgeregt und strich sich über den Bart.

Eleonore war begeistert. Wäre sie ein Mann, hätte sie wahrscheinlich laut gejubelt. Doch als Frau genoss sie schweigend das Gefühl des Triumphes, den Bruder Melchiors Bestätigung für sie bedeutete. Der Vater hatte sie zuerst verspottet, als sie ihm den Gedanken vortrug. Er hatte auch vorgesehen, das Buch mit den anderen zu verkaufen, aber das sture Beharren seiner Tochter hatte ihn verunsichert und zustimmen lassen, einen Experten zurate zu ziehen.

»Sprecht weiter, Bruder!«, sagte der Abt kühl.

Melchior folgte seinem Befehl sofort: »Ich habe natürlich erst ein paar Seiten überprüfen können, aber es scheint so, als gäbe jemand in den versteckten Kommentaren Hinweise, wie man bei der Suche nach dem Nibelungenschatz vorgehen solle. Offenbar hat der Autor dieser Randbemerkungen den Schatz mit eigenen Augen gesehen und einen Teil an sich genommen. Vielleicht war es jener Freiherr von Moslehner, vielleicht aber auch ein anderer Zeitgenosse. Hiermit jedenfalls gibt jemand den kommenden Generationen eine Anleitung, die richtige Stelle wiederzufinden.«

»Wie kam es, dass er den Schatz gefunden hat?«, fragte Eleonore.

»Wie gesagt, ich habe erst wenige Seiten untersucht«, erwiderte der Mönch. »Am besten lasst ihr das Buch hier und kommt im Herbst zurück. Dann kann ich es euch genau sagen.«

Eleonore schüttelte heftig den Kopf. Und auch dem Vater schien der Gedanke nicht zu behagen, das Buch mit den jetzt gewonnenen Erkenntnissen zurückzulassen. »Nun, so lange wollten wir nicht warten. Könnt Ihr die Schrift einfach sichtbar machen und uns dann das Buch zurückgeben?«

»Das kann nicht nur für einen Gotteslohn geschehen«, warf Fürstabt Beda bestimmt ein. Er wirkte sehr ernst, fand Eleonore. Sein Gesicht war starr wie eine Maske. Was dahinter hervorblitzte, beunruhigte sie.

Der Vater setzte sich auf. »Bedenkt, es ist vollkommen unsicher, ob die Hinweise überhaupt zum Gold der Nibelungen führen, hochwürdigster Vater.«

»Das mag stimmen, aber Ihr scheint davon ebenso überzeugt wie Bruder Melchior. Und dem sieht man die Aufregung an. Was denkt Ihr, Bruder?«

»Nun, ich müsste erst alle Kommentare sichtbar machen«, gab der dicke Mönch zurück. »Aber nach dem, was ich bisher entziffern konnte, bin ich zuversichtlich, dass derjenige, der den Anweisungen folgt, zu einem großen Schatz geführt wird.«

Natürlich war es nicht zu erwarten gewesen, dass der Fürstabt ihnen einfach aus Nächstenliebe helfen würde. Das hatten sie bereits im Vorfeld besprochen. Der Vater schlug dem Abt daher vor: »Ihr sollt als Gegenleistung die Bücher ohne Bezahlung behalten, die Bruder Melchior von mir erwerben wollte.«

Fürstabt Beda Angehrn lachte bitter auf und fragte: »Wisst Ihr, was mich der Einkauf von Korn und Roggen bei den Veneziern gekostet hat?« Er beantwortete sich die Frage nach einem Moment selbst: »240.000 Gulden.«

Eleonore schluckte. Das war ein wirklich gewaltiges Vermögen.

»Der Transport über den Brenner und den Splügenpass kostet noch einmal Unsummen. Vor allem, weil es noch keinen befestigten Weg gibt. Ich habe die vergangenen Tage mit Baumeistern gesprochen. Wir werden die Straße von Rorschach nach Wil anlegen, aber das kostet die Abtei ebenfalls ein Vermögen.«

Streng fuhr er fort: »Und dann kommt Ihr mit einer Karte zu diesem unermesslichen Schatz und bietet mir ein Almosen an? Nehmt Euch in Acht, dass ich ein dermaßen dreistes Angebot nicht als persönliche Beleidigung ansehe, Herr von Auenstein.«

»Ich bin davon ausgegangen, die Arbeitszeit von Bruder Melchior damit gut zu bezahlen«, erklärte der Vater umgehend mit bedauerndem Ton. »Nichts läge mir ferner, hochwürdigster Vater Abt, als Euch beleidigen zu wollen.«

»Das will ich hoffen«, entgegnete Beda Angehrn kaum versöhnlicher. »Ohne unsere Hilfe ist das Buch für euch wertlos. Darum steht uns die Hälfte des Fundes zu.«

Eleonore glaubte ihren Ohren nicht. Und auch in der Miene des Vaters spiegelte sich blankes Erstaunen.

»Aber meine Tochter und ich haben die Arbeit, die Reise und das ganze Risiko auf unserer Seite. Und wir werden Helfer benötigen, um den Schatz zu bergen. Das kostet unser Geld. Wir sollten uns auf einen Zehnten einigen, falls wir tatsächlich einen Schatz finden«, verfiel der Vater gleich wieder in seinen Verhandlungston.

Der Abt schüttelte entschieden den Kopf. »Niemand darf davon erfahren«, sagte er. »Ihr werdet Bruder Melchior mit euch nehmen.«

Der dicke Mönch schaute seinen Abt an, als habe er sich verhört.

»Mich? Aber …«

»Du musst sie begleiten«, befahl der Abt. »Wenn es stimmt, was du auf den ersten Seiten entziffern konntest, dann müsst ihr euch beeilen, um den Schatz noch finden zu können.«

»Moment«, ging Eleonore dazwischen und sah Bruder Melchior an. »Was konntet Ihr denn sonst noch entschlüsseln?«

»Der Schatz kann nur am längsten Tag des Jahres gefunden werden. Und der steht uns bald bevor.«

Eine Weile redeten sie alle durcheinander. Abt Beda bestand darauf, dass der Schatz in diesem Jahr zu heben sei. Der Vater vermutete, dass Bruder Melchior vielleicht etwas falsch verstanden habe, der Mönch hingegen klagte, eine solch beschwerliche Reise nicht antreten zu wollen. Es war Eleonore, die schließlich die Männer mit einem energischen Wink zum Schweigen aufforderte.

»Es handelt sich bei diesem Buch um meinen rechtmäßigen Besitz. Aber ich kann die Randbemerkungen nicht entziffern. Wir sollten gemeinsam vorgehen. Hochwürdigster Vater Abt, wir bieten Euch die Hälfte dessen, was wir finden. Finden wir nichts, sind wir Euch nichts schuldig.«

Der Fürstabt spitzte die Lippen und blickte zu dem Vater. Eleonore sah, dass der mit einem Nicken seine Zustimmung kundtat und Beda Angehrn mit einer knappen Kopfbewegung wieder an seine Tochter verwies.

»Dann soll es so sein.«

»Aber zuerst ergibt sich eine bedeutende Frage«, fuhr Eleonore fort. Sie wunderte sich, dass noch niemand sonst daran gedacht hatte. »Wenn der Schatz wirklich nur am längsten Tag des Jahres gefunden werden kann, sollten wir alsbald erkunden, wo er sich befindet. Liegt er in der Nähe oder am Ende der Welt?«

»Laut dem Lied wurde der Schatz von Hagen von Tronje unweit von Worms im Rhein versenkt«, wusste Bruder Melchior. »Von hier aus ist das ein gutes Stück Weg.«

»So weit nun auch wieder nicht«, winkte der Fürstabt ab. »Auf jeden Fall könnt ihr rechtzeitig dorthin gelangen – vor dem 21. Tag des Juni. Wenn Ihr morgen abreist, habt ihr zwei ganze Wochen Zeit. Das sollte mehr als ausreichen.«

Bruder Melchior schüttelte heftig den Kopf.

Und auch Eleonores Vater schien die plötzliche Eile nicht zu gefallen. »Ich schlage stattdessen vor, hochwürdigster Vater«, sagte er, »dass wir den Bruder in Ruhe an den Kommentaren arbeiten lassen und im kommenden Jahr pünktlich aufbrechen, wenn wir wissen, wie wir uns auf die Suche machen müssen.«