Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Goyalit

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Fünf Suchende unterwegs in der Weite Kanadas Katharina Hagenas neuer Roman entführt uns zu den Polarlichtern der Northwest Territories und in die Ölstädte Albertas. Er erzählt von Menschen, die etwas verloren haben – die Liebe, eine Freundin, die Mutter oder sich selbst. Fünf Menschen im Wartezimmer. Wer könnten sie sein? Eine der Wartenden beobachtet die anderen und erfindet ihre Lebensgeschichten. Da ist die Botanikerin Daphne Holt, so widerstandsfähig und zart wie das Moos, das sie erforscht. Auf der Suche nach einer Freundin stößt sie in der kanadischen Wildnis auf ein Geheimnis. Da ist der Musiker in seinem dottergelben Hausboot, der den letzten Willen seiner Frau erfüllt und auf dem zugefrorenen See das Nordlicht erwartet. Der zwölfjährige Richard sieht in jeder Öffnung, jedem Schacht, hinter jedem Gitter einen möglichen Weg zum Planeten Tschu. Auf dem befinden sich nämlich seine Mutter und seine Schwester, weil sie ja irgendwo sein müssen, wenn sie nicht mehr da sind. Und da ist die verwirrte Dame, in deren Kopf sich die weiße Leere schon ganz ausgebreitet hat. Schließlich erfindet die Erzählerin ihre eigene Geschichte, einen Thriller über die Verbrechen einer skrupellosen Ölfirma, bei dem sie selbst in Lebensgefahr gerät. Ein bewegendes, fesselndes Buch, das in magischen Bildern von der rettenden Macht der Fantasie erzählt.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Zeit:5 Std. 57 min

Veröffentlichungsjahr: 2016

Sprecher:Julia MeierHolger DexneJana SchulzAngela SchmidDavid Hofner

Ähnliche

Katharina Hagena

Das Geräusch des Lichts

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Katharina Hagena

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Katharina Hagena

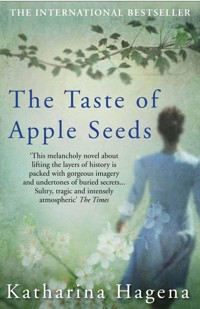

Katharina Hagena, geboren in Karlsruhe, lebt als freie Schriftstellerin mit ihrer Familie in Hamburg. Sie schrieb zwei Bücher über James Joyce, bevor sie 2008 ihren ersten Roman »Der Geschmack von Apfelkernen« veröffentlichte. Das Buch wurde in 26 Sprachen übersetzt und für das Kino verfilmt. Ihr zweiter Erfolgsroman »Vom Schlafen und Verschwinden« erschien 2012.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Fünf Menschen im Wartezimmer. Wer könnten sie sein? Eine der Wartenden beobachtet die anderen und erfindet ihre Lebensgeschichten. Da ist die Botanikerin Daphne Holt, so widerstandsfähig und zart wie das Moos, das sie erforscht. Auf den Spuren einer verschollenen Freundin stößt sie in der kanadischen Wildnis auf ein Geheimnis. Da ist der Musiker in seinem dottergelben Hausboot, der den letzten Willen seiner Frau erfüllt und auf dem zugefrorenen See das Nordlicht erwartet. Der zwölfjährige Richard sucht in jeder Öffnung, jedem Schacht, hinter jedem Gitter einen möglichen Weg zum Planeten Tschu. Auf dem befinden sich nämlich seine Mutter und seine Schwester, weil sie nach ihrem Verschwinden ja irgendwo sein müssen. Und da ist die verwirrte Dame, in deren Kopf sich die weiße Leere schon ganz ausgebreitet hat. Schließlich erfindet die Erzählerin ihre eigene Geschichte, einen Thriller über die Verbrechen einer skrupellosen Ölfirma, bei dem sie selbst in Lebensgefahr gerät.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

I. Kapitel

Fünfter sein

II. Kapitel

Vierter sein

III. Kapitel

Dritter sein

IV. Kapitel

Zweiter sein

V. Kapitel

Nächster sein

»Der Nächste bitte.«

Dank

Für Johann

Wenn wir demgemäß Vergangenes der Wahrheit gemäß erzählen, so schöpfen wir zwar nicht die Dinge selbst, die vergangen sind, aus dem Gedächtnis, sondern nur Worte, die den Vorstellungen von Dingen entsprungen sind, die in der Seele gleichsam beim Vorüberziehen dem Geiste Spuren einprägten. […] Ob nun bei der Verkündigung der Zukunft die Sache sich ähnlich verhält, so daß von Dingen, die noch gar kein Sein haben, die Bilder davon als bereits seiend sich im Geiste spiegeln, ob dem so ist, o mein Gott, ich bekenne, das weiß ich nicht.

Augustinus

I.

– Kanada –

Die Stimme, von der man nicht sagen kann, ob sie männlich oder weiblich ist, bricht ab.

– Ja, ich warte … Also. Kann er da … schon gut, schon gut. Was ich fragen wollte: Kann er da nicht noch mal draufschauen? Doch, ich habe Zeit mitgebracht. Ja, ich weiß, wo das Wartezimmer ist.

Der Mann kracht in das Wartezimmer der Praxis von Dr. Kai N. Dammberg, Nervenarzt. Ein Windstoß fährt durch den Raum. Die junge Frau neben mir zieht sich ein wie der Fühler einer Schnecke.

Die anderen im Raum beobachten, wie der Mann etwas murmelt, mit den Augen nach einem freien Platz sucht, keinen findet, zumindest nicht so einen, der nicht gleich neben jemand anderem wäre, und sich schließlich auf den einzelnen Holzstuhl dicht an der Tür fallen lässt. Sein feiner, wenn auch abgetragener Mantel ist offen, und die herabhängende Gürtelschnalle stößt scheppernd an die Sitzfläche. Es knarrt, als er sich anlehnt. In der Stille wirkt der Lärm, den er verursacht, intim und peinlich wie Bauchgeräusche. Der Mann scheint dies nicht zu merken, nickt nach links und rechts hinüber zu den Wänden. Hinter den Stühlen hängen große Schwarzweißfotos. Die an der rechten Wand stammen alle aus derselben Landschaft: eine Blockhütte an einem See, eine lange Straße über einer gewaltigen Eisfläche, das hölzerne Gerüst eines Tipis, ein Blick in dichtes Schneegestöber, ein Nachthimmel mit Nordlichtern.

– Kanada, sagt er noch einmal und streift mit einer achtlosen Handbewegung seinen Zopf von der Schulter auf den Rücken. Der beschichtete Stoff seines Mantels glänzt matt im Licht der Deckenlampe. Mit dem Kinn zeigt er auf die Fotos.

Alle schweigen zurück.

Wir anderen sind zu fünft, die junge Frau neben mir, ich, dann die ältere Dame auf meiner anderen Seite. Ihre Anspannung ist fast hörbar, ein feines, hochfrequentes, elektrisches Geräusch. Ich lasse die Zeitschrift mit dem Artikel über »Tiere unter dem Mikroskop« sinken. Gegenüber sitzen ein Mann und sein Sohn. Jüngere Kinder kann ich nicht mehr so gut einschätzen. Der Mann ist Mitte dreißig, also wird der Sohn vielleicht zehn sein oder zwölf. Etwas stimmt nicht mit dem Jungen. Er ist zu ruhig. Der Vater trägt zwei Eheringe an einer Hand, er ist doch noch so jung. Und macht man das heute noch mit den beiden Ringen?

Plötzlich ein lautes Stuhlquietschen, der mit dem Regenmantel ist wieder aufgestanden und öffnet die Tür. Ohne Eile dreht er sich um, nickt in die Runde und geht. Die Tür lässt er offen stehen. Wir schauen uns an. Allein der Junge starrt noch in den leeren Türrahmen, seine Hände umklammern ein schwarzes Mobiltelefon.

Die Dame möchte etwas sagen, ich höre, wie ihr Atem schneller wird, doch dann räuspert sie sich nur und rutscht auf dem Stuhl herum, wie um das Räuspern fortzuwischen. Wir lächeln, schütteln die Köpfe. Es ist fast so, als würden wir uns jetzt alle kennen, und einer nach dem anderen könnte reihum seine Geschichte erzählen.

Alle anderen im Wartezimmer waren schon da, als ich kam, sind also vor mir an der Reihe. Im Uhrzeigersinn wären das die junge Frau, die alte Dame, der Witwer, der Sohn – und ich. Seit drei Wochen warte ich auf einen Befund, der darüber entscheidet, ob ich für den Rest meines Lebens darauf warten werde, dass etwas eintritt, von dem man nicht sagen kann, ob es am Ende eintritt oder vielleicht nicht oder ganz bestimmt nicht, aber alles natürlich ohne Gewähr. Seit drei Wochen zieht sich meine Gegenwart quälend in die Länge, während sie mir rückblickend vorkommt wie nie dagewesen. Ich trage keine Uhr und suche verstohlen die Handgelenke der Frau zu meiner Linken ab. Doch sie hat die Ärmel ihres Pullovers so weit über die Hände gezogen, dass nur die Fingerspitzen herausschauen. Mein Blick fällt auf ihren Fuß, der, kaum merklich, auf und ab wippt. An der Schuhsohle klebt eine winzige hellgraue Feder.

»Im Auto« hat mein Vater gesagt, sie seien »im Auto« gewesen.

Doch ich verbiete mir, weiter darüber nachzudenken.

Ich sehe auf die Feder und schweife ab.

Fünfter sein

Als Daphne Holt am Morgen zu Fuß zur Arbeit ging, fiel plötzlich etwas aus dem Himmel, verfehlte ihren Kopf nur um wenige Zentimeter und blieb neben ihrer rechten Schuhspitze auf dem nassen Asphalt liegen.

Obgleich sie so sehr erschrak, dass sie augenblicklich von einem Schwindel erfasst wurde, der erst allmählich abebbte, konnte sie bei näherem Betrachten dessen, was da herabgestürzt war, eine gewisse Erregung nicht unterdrücken, da sie sofort wusste, dass es sich um einen Seidenschwanz handelte, einen Vogel, den sie hier noch nicht gesehen hatte, ja, den sie, wenn sie darüber nachdachte, überhaupt noch nie in freier Wildbahn angetroffen hatte. Der Begriff »freie Wildbahn« gab ihr selbst nach Jahren naturwissenschaftlicher Forschung immer noch ein wohliges Gefühl. Er klang nach einem wahrhaftigen und guten Leben, nach großen dunklen Wäldern, kurz, nach allem, was dieser Vogel jetzt nicht mehr hatte. Doch zumindest seinen Tod schien er in freier Wildbahn gefunden zu haben, mitten im Flug, ganz überraschend und bevor er Zeit gehabt hatte, schwach zu werden, sich von Fressfeinden oder einem Auto töten zu lassen oder einfach nur irgendwo langsam zu versiechen.

So möchte man sterben, dachte Daphne Holt, riss ein Blatt von einem Ahornzweig ab, der dünn aus einem Bauzaun herauswuchs, legte es auf den Vogel, umfasste ihn samt Blatt mit Daumen und Mittelfinger und hob ihn auf. Sie betrachtete ihn von allen Seiten, die lackroten Tupfen am Flügel glänzten, und sein Nackengefieder sah aus wie ein Pelz. Er war ganz leicht.

– Was machst du denn hier?, fragte sie halblaut.

Sie wusste, dass viele Seidenschwänze in Kanada heimisch waren, und deshalb musste sie sogleich an Thekla denken, ihre Kollegin Dr. Thekla Kern. Zuletzt hatte sie von ihr gehört, da streifte Thekla irgendwo durch die Northwest Territories, das war aber schon mehrere Monate her. Das Semester hatte begonnen und war verstrichen, die Sommerferien waren auch bald wieder vorbei, doch von Thekla hatte sie keine Nachricht mehr erhalten. Die anderen Kollegen zeigten sich darüber nicht weiter erstaunt, schließlich befand sich Thekla in ihrem Forschungsjahr, da konnte man als Zoologin durchaus einmal für längere Zeit abtauchen, aber Daphne war beunruhigt.

Obwohl sie sich nicht allzu nahe standen, waren sie dennoch befreundet, jedenfalls glaubte und hoffte Daphne das. Und sie glaubte auch, dass Thekla es sicher erwähnt hätte, wenn sie geplant hätte, für längere Zeit nicht erreichbar zu sein. Daphne hob die Schultern und ließ sie langsam wieder sinken, während sie sich fragte, wie gut sich Menschen kennen konnten, die sich bei der Arbeit sahen und vielleicht danach noch ein Bier zusammen tranken. Vor dem Hintergrund ihres langen Schweigens erschien Theklas letzte SMSallerdings noch seltsamer: »Habs gefunden. Wartet ab, nicht suchen, T.«

Daphne wusste nicht genau, was sie mit dem toten Vogel in ihrer Rechten machen sollte. Sie erwog, ihn einfach über den Bauzaun zu werfen, aber etwas hielt sie zurück. Sie seufzte, öffnete mit der Linken ihre Umhängetasche, griff nach der braunen Papiertüte mit dem Rosinenbrötchen darin, schüttelte das Brötchen in die Tasche, seufzte noch tiefer, als sie sah, wie viele Krümel jetzt darin lagen, und schob den Seidenschwanz vorsichtig in die Tüte. Die Tüte steckte sie zurück in die Tasche und ging Richtung Botanischer Garten. Sie runzelte die Stirn, mit Wirbeltieren kannte sie sich nicht gut aus. Die Vertebraten waren ihr zu –, sie suchte nach dem richtigen Wort, zu schmuddelig, nein, zu unordentlich, auch nicht, ach, irgendwie zu menschlich. Bei denen stank und schrie es, wurde gekämpft, gebissen und gekratzt, es gab Exkremente und Körperflüssigkeiten, überall flogen Viren und Bakterien herum, und die Kollegen konnten wirklich auch mal – Daphne Holt biss sich auf die Unterlippe und beschloss, locker zu bleiben. Schließlich war sie es und nicht die vom Fachbereich der Vertebraten, die hier mit Vogelaas in der Tasche herumlief.

– Ich gebe Ihnen einen Rat, mein Lieber, wandte sie sich mit väterlichem Ton an den Pförtner, der in seinem Häuschen am Eingang des Botanischen Gartens saß und Daphne Holt wie jeden Morgen mit regloser Miene durch seine gelbliche Glasscheibe anstarrte. Sie bemühte sich, nicht auf die beschlagene Scheibe zu schauen, bei deren Anblick sie sich nicht nur gezwungen sah auszurechnen, dass die Luft dort drinnen zu siebenundneunzig Prozent aus Ausdünstungen bestehen musste, sondern auch – es war unvermeidlich – sich vorzustellen, wie es dort roch. Sie nahm den Pförtner fest ins Visier. Ein breiter schwarzer Kopfhörer klemmte auf seinem Kopf. Er konnte sie nicht hören, deshalb sprach sie gern mit ihm.

– Essen Sie niemals etwas, das Sie auf der Straße gefunden haben, selbst wenn es sich in Ihrer Brötchentüte befindet.

Daphne Holt nickte ihm mehrmals bekräftigend zu.

Der Pförtner sah sie gereizt an und machte halbherzige Anstalten, seinen Kopfhörer abzunehmen, doch da war sie schon an ihm vorbei. Er knurrte etwas in seinem Glashaus, sie verstand es nicht, konnte jedoch hören, dass es ein längeres Wort war.

Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und fuhr den Computer hoch. In den Semesterferien war nicht viel los, sie musste einen Mikroskopierkurs für Erstsemester vorbereiten, eigentlich wäre Frau Dr. Kern damit an der Reihe gewesen, aber die war ja nun auf Forschungsreise in den borealen Wäldern.

Daphne Holt war Botanikerin und Thekla Kern Zoologin, doch sie arbeiteten zusammen im Biozentrum des Botanischen Gartens, und zwar in einer kleinen Abteilung, die sich vor allem mit Moos und Flechten beschäftigte und mit dem, was im Moos lebte. Daphne hatte sich von Anfang an auf die Bryologie gestürzt, alle ihre Arbeiten, das Diplom und jetzt auch die Promotion beschäftigten sich mit Moos. Theklas Fachgebiet hingegen war die Tardigradologie. Sie erforschte ein wirbelloses Wesen, das Bärtierchen hieß, oder Wasserbär oder, mit lateinischem Namen, Tardigradum. Es war sehr klein, lebte im Wasser oder im feuchten Moos, doch letztlich gab es kaum einen Ort der Erde, an dem es nicht vorkam. Bär wurde es wegen seiner Tapsigkeit genannt, seiner »schweren Schritte«, und man konnte es eigentlich nur unter dem Mikroskop beobachten. Es bewegte sich eingeschlossen in einem Wassertropfen und erinnerte Daphne an jene Flummis, die sie als Kind so schön gefunden und dennoch immer aufgeschlitzt hatte, um an die geheimnisvollen Farbschlieren in der Mitte zu gelangen.

Als sie Thekla gegenüber einmal beiläufig ihre frühere Vorliebe für das Aufschlitzen von Gummibällen erwähnte, versicherte diese mit großer Bestimmtheit, dass die völlige Absenz dieses Begehrens eine notwendige Voraussetzung für das Erforschen von Wasserbären sei. Und wie immer, wenn Thekla ihren Worten besonderen Nachdruck verleihen wollte, zog sie ihr goldenes Haargummi aus dem Pferdeschwanz, band sich einen neuen, strafferen Zopf, den sie in zwei Strähnen teilte und mit einem Ruck auseinanderriss.

Daphne öffnete die Tasche und betrachtete die Brötchentüte. Sie war aus einem Papier, das vorgab, ungebleicht zu sein, zerknittert und mit einem roten Aufdruck, der von ihrem Blickwinkel aus nicht gut lesbar war, irgendetwas mit Liebe.

Der Dekan hatte sie gestern gebeten, ob sie Frau Dr. Kerns Fachbereichsleitung interimsweise übernehmen könne. Er hatte allerdings weniger gefragt, als sie vielmehr darüber in Kenntnis gesetzt. Sie hatte sich ein wenig geduckt und geantwortet:

– Ja. Gut. Ich meine, selbstverständlich. Natürlich, auf jeden Fall.

Dann hatte sie zu ihrer eigenen Überraschung hinzugefügt, sie habe allerdings für den Rest der Semesterferien einen Forschungsaufenthalt in Kanada geplant, was jedoch gar nicht stimmte. Der Dekan hatte genickt und war wieder gegangen.

Während Daphne auf die Tüte starrte, überschlug sie im Kopf, wie viele Wochen sie noch bis zum Beginn des Wintersemesters hatte. Genau vier. Zeit genug. Rasch klappte sie die Tasche zu, es klickte. Sie richtete sich auf, griff in die Tastatur und rief eine Seite mit billigen Flugangeboten auf.

Drei Tage, nachdem der tote Vogel vom Himmel gefallen war, stieg Daphne Holt in der kanadischen Stadt Yellowknife aus einem Flugzeug und beobachtete ihren Koffer, der auf einem schmalen Laufband langsam eine Skulptur umrundete, die aus einem ausgestopften Eisbären und einem ausgestopften Seehund bestand. Sie zerrte den Koffer vom Band und ging zum Ausgang. Draußen war es dunkel, und ein kalter Wind fegte um die grauen Gebäude des Flughafens. Sterne standen am Himmel, kein Mond. Es roch nach Kerosin und freier Wildbahn. Daphne winkte eines der beiden Taxis herbei.

Was machte sie hier bloß, fragte sie sich, doch sie wusste es bereits.

Sie würde suchen und warten.

Warten war etwas, das man lernte, wenn man eine gute Bryologin sein wollte, und das wollte Daphne schon seit sehr langer Zeit. Das Haus ihrer Eltern, als diese noch zusammenlebten, hatte neben einem Feld gelegen und das Feld neben einem Wald. Es war ein Wald, durch den eine breite Bundesstraße geschlagen worden war und in dessen Mitte ein großes Kernkraftwerk stand, gewissermaßen ein Wald, der nur so tat, als wäre er ein Wald.

Sie ging oft in diesen Wald. Sie brauchte sich nur Sportsachen anzuziehen und zu rufen, dass sie jetzt »joggen« gehe, und von irgendwo rief jemand »ja« oder »gut«. Hätte sie »Spaziergang« gesagt, hätte es Fragen gegeben, aber Sport war unverdächtig, den trieben alle in ihrer Familie. Daphne rannte also auf dem kürzesten Weg über das Feld, doch sobald sie in den Wald kam, hörte sie damit auf. So leise, wie sie konnte, nicht aus Furcht, sondern weil sie es als angemessen empfand, lief sie den schmalen Pfad entlang, bis sie sich schließlich an einer Buche rechts ins Unterholz schlug. Von dort aus stapfte sie vorsichtig um querliegende Baumstämme und Äste herum, durch das hohe, immernasse Gras.

Aber nicht sehr weit.

Sie lief bis zu einem großen, grün bemoosten Stein, der von irgendwoher mitten in diesen Wald gefallen war. Daphne war sich sicher, dass er aus dem Weltall gekommen sein musste, denn in dieser flachen Gegend gab es sonst keine Felsbrocken. Hier blieb sie stehen und verschwand: Sie kniff die Augen zusammen, bis diese zu schmalen Schlitzen wurden, dann schaute sie den Stein mit zitternden Lidern so lange an, bis ihr fast schwindelig war und der Stein vor ihren Augen verschwamm. Wenn sie dann einmal kräftig blinzelte und die Augen wieder aufriss, waren die Mooskissen zu Hügeln geworden, die sich bis zum Horizont erstreckten. Die rotbraunen Sporophyten ragten aus den Hügeln heraus wie junge Bäumchen. Manche der Hügel waren kurzgeschoren und hart, andere buschig und triefnass wie ein Wald nach dem Regen. Flechten von unterschiedlicher Farbe standen wie Hecken und Sträucher in der Landschaft. Kleine Regenwasser-Reservoirs in den Mulden wurden zu spiegelnden Seen. Nachts überquerten Schnecken den Stein, und ihr getrockneter Schleim glitzerte als verschlungener Pfad, der nirgendwo hinführte. Wenn im Sommer eine Eidechse über den Stein huschte, erschien sie Daphne wie ein riesiger grüner Drache, ein scheuer Beschützer der stillen Hügel.

Daphne blieb lange im Moos, und sie wäre gern für immer dort geblieben, aber es ging nicht, das wusste sie. Wenn sich ihre Eltern beim Abendbrot anschwiegen und ihr Bruder mit gesenktem Kopf seinen eigenen Gedanken nachhing, schwollen am Esstisch das Knacken der kauenden Kiefer sowie jenes krötige Geräusch des Schluckens von Speisebrei, versetzt mit Tee und Speichel, in einem so unerträglichen Maße an, dass Daphne sich genötigt fühlte, in die Runde zu fragen, ob ihr vielleicht jemand sagen könne, wie der Name dieses oder jenes Mooses lautete, woraufhin sie es ausführlich beschrieb. Natürlich wusste das nie jemand: »Na, eben Moos«, hieß es.

Hätte sie hingegen gefragt, was dieser oder jener für ein Baum sei, wäre die Antwort nie »Baum«, sondern ein hübscher Name wie »Blutbuche« oder »Eberesche« gewesen. Daphne fragte sich, warum kein Mensch die Namen der verschiedenen Moose kannte, und stellte fest, dass nur die wenigsten Moose überhaupt Namen besaßen, und wenn, dann meistens nur lateinische, also keine, die in Liedern und Balladen vorkamen wie grüne Tannenbäume, graue Weiden oder goldene Birnbäume. Dabei hatte Daphne schon Moose gesehen, die grün, grau oder golden gewesen waren, ja sogar bläulich, rot, schwarz, violett, braun und ockergelb. Doch es gab kein einziges Lied über das Sphagnum, Pleurozium oder Hylocomium.

Daphne wusste immerhin bald, was Weißmoos war, aber erst, nachdem sie sich ein Buch über Moose gekauft hatte, in das sie sich mit einer solchen Hingabe und Entrücktheit zu vertiefen pflegte, dass ihr elf Jahre älterer Bruder, den sie kaum kannte und der sehr bald nur noch an manchen Wochenenden nach Hause kam, es scherzend »Das erste Buch Moose« nannte. Sein Spott kränkte sie, wenn auch nur in Maßen, immerhin sah er, was sie las.

Nachdem ihr Bruder aus dem Haus war, zog sich Daphne noch weiter in ihre Mooslandschaft zurück. Wenn er zu Besuch kam, nahm er sie manchmal auf eine Rundfahrt in seinem Auto mit. Sobald ihre Eltern anfingen, sich zu streiten, nickte er ihr zu, und sie gingen hinaus. Er warf sich auf den Fahrersitz und wartete darauf, dass sie neben ihm in den Wagen stieg, die Augen hatte er dabei starr geradeaus gerichtet. Sobald er das Klicken ihres Sicherheitsgurtes hörte, fuhr er rückwärts aus der Einfahrt. Auf den Autofahrten entspannte er sich und ermutigte sie, über das Buch zu sprechen, auf deren Seiten sie die wenigen deutschen Moosnamen unterstrichen hatte. Sie klangen wie Geschichten, die sie Tage später auf dem Stein im Wald nachspielte.

Zwerglungenmoos und Trompetenmoos. Damit fing es an. Ein Zwerg, der sich verirrt hat, Koboldmoos, Kapuzenmoos, Klauenmoos, er bläst aus voller Lunge auf einer Trompete, um Hilfe herbeizuholen, weckt dabei einen Kobold, der unter einem Kapuzenmantel seine gefährlichen Klauen verbirgt. Gabelzahnmoos, Bruchmoos, Spatenmoos, schließlich wehrt sich der Zwerg, indem er sich mithilfe einer Gabel, die im Wald herumliegt, die Leute lassen nach dem Picknick alles Mögliche im Wald liegen, gegen den Unhold zur Wehr setzt, doch der Unhold ist stärker und zückt einen Spaten, um den Zwerg zu treffen, der weicht aus, der Spaten geht zu Bruch. Weißmoos, Schwanenhalsmoos, Sternmoos, daraufhin ertönt ein Rauschen in der Luft, etwas Weißes fliegt herbei, ein Schwan, schnell klettert der Zwerg auf seinen Rücken, am Schwanenhals festgeklammert, fliegt er in die Höhe, die Sterne ziehen an ihm vorbei, und er fliegt weiter und weiter und so weiter.

Leider endeten die Autofahrten immer viel zu schnell, meistens ließ ihr Bruder sie an der Haustür aussteigen und fuhr gleich wieder los, ohne noch mit hineinzukommen.

Daphne überdauerte ihre Jugend wie ein Ballen Moos die Trockenheit. Wie dieses rollte sie sich in sich selbst zusammen, wurde spröde, dunkler, ein wenig brüchig und wartete.

Sie machte ihre Schularbeiten, lernte Tennis und Klavier, und wenn sie auf eine Party eingeladen wurde, ging sie hin. Sie ließ sich auch zwei- oder dreimal von einem Jungen küssen. Und obgleich sie die Küsse gut, ja aufregend fand, brachten sie nicht die Erlösung, wie es im Märchen der Fall war. Daphne wartete auf etwas anderes, sie wusste nur nicht, worauf.

Noch immer ging sie ins Moos. Inzwischen betrachtete sie die einzelnen Moos-Stämmchen mit einer starken Lupe, die sie sich von ihrem Taschengeld gekauft hatte. Sie hatte viel angespart, denn ihre Eltern fanden es wichtig, dass sie lernte, sich mit dem Wert der Dinge auseinanderzusetzen. Doch sie umging eine Auseinandersetzung mit Werten und Dingen, indem sie alles Taschengeld in eine lila Sparschildkröte steckte, die einen breiten Schlitz im Panzer und einen schwarzen Gummipfropfen im Bauch hatte. Die Lupe hatte Daphne eines Tages beim Optiker im Schaufenster entdeckt, also fischte sie alle Scheine, die sie mit den Fingern greifen konnte, aus dem Bauch der Schildkröte und versuchte, ungesehen aus dem Haus zu gelangen. Sie wusste, dass sie nichts Verbotenes tat, zog es aber vor, Fragen aus dem Weg zu gehen. Keiner sollte etwas von der Lupe erfahren, sie gehörte zum Leben im Moos, und das war geheim.

Ihre Eltern waren in der Küche und hatten ihrerseits die Tür geschlossen, damit Daphne nicht mitbekam, dass sie sich stritten. Offenbar ging es darum, dass ihr Vater vergessen hatte, etwas aus der Stadt mitzubringen. Daphne konnte hören, dass er sich ertappt fühlte, denn er sprach besonders laut. Daphnes Mutter, rief er, könne sich ja auch einmal um irgendetwas kümmern, er würde schließlich arbeiten, woraufhin ihre Mutter sagte, dass sie ihr Jurastudium an den Nagel gehängt habe, um seinen Sohn zu gebären, den er erst unbedingt gewollt habe, um sich dann sofort wegen ein paar prätentiöser Buchstaben hinter seinem Namen für ein Jahr in die USAzu verpissen, während sie zu Hause mit dem Kind gesessen habe. Dabei sei sie eine viel begabtere Juristin gewesen als er, das hätten alle gewusst, er, sie und die Professoren. Daphne hörte, wie ihr Vater in der Küche aufstöhnte und ihre Mutter fragte, ob sie wisse, wie lange das alles schon her sei. Zudem, fügte er angewidert hinzu, könne sie sich nicht vorstellen, wie peinlich und mitleiderregend es sei, wenn eine Frau über vierzig immer noch davon schwärme, wie großartig sie vor zwanzig Jahren gewesen sei, und selbst wenn sie nur halb so schlau gewesen sei, wie sie vorgebe, gewesen zu sein, dann hätte sie den Abschluss auch noch lässig nach der Geburt des Kindes schaffen können, Zeit genug sei ja gewesen, bevor Daphne gekommen sei. Da fing ihre Mutter an zu weinen und schrie, dass er ganz genau wisse, warum der Abstand so groß gewesen sei, und ob sie ihn daran erinnern müsse, dass er damals am Steuer gesessen habe, als sie schwanger gewesen sei, und dass er es gewesen sei, der angetrunken, jawohl angetrunken, woraufhin ihr Vater noch lauter stöhnte als zuvor, und da verließ Daphne schleunigst das Haus. Sie gab sich keine Mühe, die Haustür leise zu schließen, und rannte zur Bushaltestelle. Zum Glück war sie sehr schnell, rennen war wichtig in ihrer Familie.

Leider trennten sich ihre Eltern erst, nachdem Daphne das Abitur bestanden hatte. Stolzer als auf Daphnes guten Notendurchschnitt schienen sie darauf zu sein, dass sie es geschafft hatten, ihrer Tochter das Leben so lange schwer zu machen, bis diese auszog und nicht mehr in den Genuss des neuen Friedens zu Hause kommen konnte.

An dem Abend, als sie es Daphne »schonend beibringen« wollten, verspürte sie eine unbändige Lust, ihre Eltern zu schlagen, nein, regelrecht zu verdreschen. Ihr wurde schwindelig, sie lehnte sich an die Wand und schloss kurz die Augen. Als sie wieder in die von den vielen Kämpfen zerfurchten Gesichter blickte, die mit ernsten Stimmen ankündigten, ihr »jetzt etwas ganz Trauriges« erzählen zu müssen, musste sie plötzlich lachen. Sie konnte gar nicht mehr aufhören, ihre Eltern schauten erst bekümmert, dann besorgt und schließlich beleidigt.

Abends taten alle so, als wäre nichts gewesen, und obwohl das Semester erst im Oktober anfing, erklärte Daphne, dass es besser sei, schon im Sommer nach Hamburg zu ziehen, damit man am Anfang in so einer großen Stadt nicht von allem gänzlich überwältigt werde. Ihre Eltern fanden das sehr vernünftig.

Daphne hatte das Hotel in Yellowknife von Deutschland aus gebucht. In der Dunkelheit konnte sie nicht alles sehen, hatte aber den Eindruck, dass es groß und in erster Linie zweckmäßig war. Ihr fiel auf, dass viele Japaner dort wohnten, die alle die gleichen neonorangen Mützen trugen. Später sah sie noch mehr Japaner, die zwar unterschiedliche Mützen, dafür jedoch alle die gleichen blau-weißen Wintersportjacken anhatten. Und schließlich gab es Gäste, die zwar keiner Reisegruppe angehörten, aber dennoch Japaner waren. Als auch die Dame an der Rezeption mit den Gästen Japanisch sprach, fragte sich Daphne beklommen, ob sie bei den vielen Zwischenlandungen vielleicht irgendwo falsch umgestiegen war. Doch all die roten Ahornblätter auf den weißen Wänden, Decken, Zetteln und Broschüren des Hotels beruhigten sie wieder.

Am nächsten Morgen schaute Daphne aus dem Fenster.

Auf der Straße saß ein großes schwarzes Tier.

Es bewegte sich kaum, deshalb konnte sie nicht sofort erkennen, was es war. Daphne tippte auf einen Hund, einen großen, struppigen Mischling. Sie stand lange am Fenster, doch das Tier bewegte sich nicht. Der Wind zerzauste ihm das Fell, aber es schien sich nichts daraus zu machen. Schließlich kam ein Pick-up die Straße heruntergepoltert. Der Fahrer konnte die riesige Kreatur nicht übersehen, seinen Wagen jedoch verlangsamte er nicht. Kurz vor dem Zusammenprall breitete der schwarze Hund gelassen seine riesigen Schwingen aus und flog mit einem einzigen Flügelschlag ein paar Meter weiter auf die Einfahrt eines anderen Betonblocks. Dort blieb er sitzen, reglos. Daphne schrie auf:

– Ein Rabe!

Noch nie im Leben hatte sie einen so großen Raben gesehen. Er musste ihr mindestens bis zum Oberschenkel reichen. Daphnes Herz schlug schneller. Sie spürte, wie weit fort sie von zu Hause war. Dies war ein ganz anderer Erdteil, sie vergaß es nur immer, weil ihr alles auf den ersten Blick so »westlich« vorkam. Sie fragte sich, ob die indigene Kultur Amerikas demnach »nicht westlich« war, obwohl die Ureinwohner viel weiter im Westen wohnten, als es die europäischen Siedler je getan hatten. Vielleicht war das kindische Beharren der Kolonialherren darauf, es mit »Indianern« zu tun zu haben, der Versuch, die Ureinwohner zu Ostlern zu machen? Was aber war dann östlich? Die japanischen Hotelgäste in ihren Hightech-North-Face-Jacken erschienen ihr westlicher, als sie es selbst war. Sie kam zu dem Schluss, dass »nicht westlich« zu sein eher ein temporärer, instabiler Zustand sein musste, der immer dort herrschte, wo gerade ein Krisengebiet war: bei Menschenrechtsverletzungen in China zum Beispiel oder bei Pegida-Märschen in Dresden. Der Osten war bekanntlich unaufgeklärt und korrupt, aber die Menschen hatten sehr große Herzen und halfen ständig ihren Nachbarn. Der Westen hingegen war zwar ein rechtsstaatliches Gefüge, aber die Menschen waren kalt, dachten nur ans Geld und steckten ihre Eltern bei der erstbesten Gelegenheit ins Altersheim. Wenn es darum ging, Waffen in den nahen, fernen oder wo auch immer gelegenen Osten zu verkaufen, wurden diese Teile der Welt vorübergehend als westlich deklariert. Richteten sie sich gegen Amerika, wurden sie ganz schnell wieder östlich.

Daphne blickte auf den zerzausten schwarzen Vogel, der aus einem ganz anderen Teil der Welt zu kommen schien, einer Welt, in der die Tiere und Pflanzen Namen hatten und angesprochen wurden wie Menschen. Doch schließlich wandte sie sich ab, schritt den langen, überheizten Flur zum Fahrstuhl entlang, denn sie musste herausfinden, in welchem Teil der Welt sich der Frühstücksraum befand. Beim Gehen auf dem weichen Teppichboden lud sich ihre Kleidung von oben bis unten elektrisch auf. Ihre Haare hefteten sich knisternd an den Ärmel ihres Pullovers, als sie versuchte, sich vor einer spiegelnden Glastür die Frisur zu richten.

Nach dem Frühstück gelangte Daphne zu Fuß – immer der einen, schnurgeraden Straße folgend – in die sogenannte Altstadt. Sie sah noch mehr graue Plattenbauquader, eigentlich waren es Baracken, die binnen weniger Tage aus dem gefrorenen Boden gestampft worden sein mussten. In der Altstadt gab es allerdings Häuser aus Holz und in knalligen Farben. Alle Gebäude wirkten selbstgebastelt, und Daphne fragte sich, ob man eine ganze Stadt im Baumarkt besorgen konnte. Doch sie mochte die schwimmenden bunten Hippiehäuser auf dem See, dem Slave Lake, einem Gewässer so groß wie ein Land.

Gleich am Eingang der Altstadt hatte Daphne eine Blockhütte mit einem Peace-Zeichen und einem Geweih über dem Eingang gesehen, »Down to Earth Gallery« stand neben der Tür. Auf dem Rückweg ging sie dort hinein und war überrascht. Von vorne hatte die Hütte nicht sehr groß gewirkt, doch ein Raum führte in den nächsten, es war warm, und überall gab es Dinge, die zwar selbst gemacht waren, aber sicher nicht aus dem Baumarkt stammten: geschnitzte Robben, Enten und Bären, perlenbestickte Ledertaschen und Fellfäustlinge, bemaltes Glas, Specksteindosen, Traumfänger in allen Größen. Daphne war nicht die einzige Kundin an diesem Morgen, ein japanisches Pärchen probierte Biberfellmützen auf. Sie schlenderte durch die hölzernen Räume und gelangte in ein sehr kleines Zimmer, in dem auch nur sehr kleine Dinge angeboten wurden. Hinter einem schmalen Tresen saß eine große Frau. Daphne wünschte ihr höflich einen guten Morgen.

Die Frau nickte voller Genugtuung, so als hätte sie gerade eine Wette darüber gewonnen, dass Daphne genau das sagen würde, dann erst grüßte sie zurück. Sie fragte nicht, ob sie Daphne behilflich sein könnte, und machte auch nicht den Eindruck, als wolle sie ihr unbedingt etwas verkaufen. Sie räkelte sich ein wenig auf ihrem Stuhl und sagte dann:

– Schöner Morgen.

– Ja, großartig.

– Woher kommen Sie?

– Aus Deutschland.

– Ah. Von weit her. Es war vor Kurzem eine andere Deutsche hier. Es gibt eine Menge deutscher Frauen in Yellowknife. Ich frage mich, warum. An unseren Männern kann es nicht liegen.

Sie lachte.

Diese Frau war offenbar ganz mit sich im Reinen. Ihre Augen waren dunkelbraun, und wenn sie lachte, verschwanden sie fast vollständig hinter ihren starken Jochbeinen. Ihre Haare waren glatt und schwarz mit dunkelroten Strähnen darin, und eigentlich waren sie kurz geschnitten, wenn da nicht noch dieser dicke Schopf gewesen wäre, der ihr vom Hinterkopf aus über den Rücken fiel. Sie hatte weiße glatte Zähne, war nicht geschminkt und trug einen langen schwarzen Wollpulli mit einer Lammfellweste darüber. Wenn sie den Kopf schüttelte, klackerten die Türkisperlen ihrer langfädrigen Silberohrringe.

– Aber woran liegt es dann?

– Da fragen Sie mich was.

Die Frau lachte noch einmal und fügte hinzu:

– Wieso frage ich nicht Sie? Warum sind Sie denn hier?

Daphne fiel nicht gleich ein, was sie darauf antworten sollte. Rückblickend erkannte sie, dass die Entscheidung hierherzukommen schon gefallen war, als sie den toten Vogel in die Brötchentüte gelegt hatte. Der Entschluss war gewissermaßen aus heiterem Himmel gekommen. Sie brauchte nur immer eine Zeit, bis sich ihr die eigenen Absichten offenbarten. Sicherlich war sie auch wegen ihrer Forschungsarbeiten hier und ganz bestimmt, weil sie sich davor drücken wollte, ein Mikroskopier-Einführungsseminar vorzubereiten.

– Na, also wenn Sie es selbst nicht wissen.

Der Spott in ihrer Stimme biss, aber ätzte nicht. Sie reichte Daphne die Hand über den Tresen.

– Ich bin Kate. Und ich hoffe, dass Sie herausfinden, warum Sie hier sind.

– Doch, sicher. Ich glaube, ich habe eine ganze Menge Gründe.

– Na ja, das ist wahr, für die meisten Dinge gibt es einen Haufen Gründe, aber oft ist nur ein einziger guterGrund dabei. Gibt es einen guten Grund für Sie?

– Gibt es einen für Sie?

Kate lachte jetzt aus voller Brust.

– Ich war schon immer hier, Honey. Und ich werde niemals hier weggehen. Außer letztes Jahr, da war ich mit meiner Freundin Wendy auf Hawaii.

Sie wackelte wohlig mit den breiten Schultern, und Daphne sagte:

– Ich heiße Daphne, und ich habe auch eine Freundin, und die würde ich gern wiedersehen. Sie war hier oder ist es noch. Vielleicht ist sie ja eine der vielen deutschen Frauen, die von diesem Ort angezogen werden, wenngleich, wie ich jetzt weiß, nicht unbedingt von seinen Männern, was mir sehr leidtut, also für meine Freundin. Ich würde gern wissen, wo sie ist, wir arbeiten zusammen. Na ja, das hört sich seltsam an, ist es auch, vielleicht sitzt sie längst wieder bei uns im Labor und fragt sich, wo ich bin. Ich wäre wohl früher oder später sowieso hergekommen. Die Wälder und Steine, all das Moos! Heute Morgen saß ein Rabe auf der Straße, der war so groß wie ein Kind. Außerdem –

Daphne ließ den Blick über die grünblauschwarzen Glasmalereien streifen und fügte hinzu:

– Außerdem wollte ich schon immer mal das Nordlicht sehen.

Sie hielt inne und schüttelte den Kopf. Es verblüffte sie, dass sie dieser neugierigen Frau Dinge erzählte, von denen sie bislang selbst nichts gewusst hatte. Sie schob es auf den achtstündigen Zeitunterschied, oder waren es neun, und die fremde Umgebung.

Während Daphne geredet hatte, waren die Augen der Frau, die Kate hieß, immer aufmerksamer geworden, ihr Gesichtsausdruck wärmer. Sie schaute auf Daphnes Hände, mit denen sie die Größe des Rabens angedeutet hatte, und als Daphne schwieg, zeigte Kate auf die länglichen Glasrechtecke mit den Nordlichtstreifen.

– Die sind von mir.

– Oh. Tatsächlich? Sie sind wirklich schön.

Daphne war enttäuscht. Sie hatte sich mehr erhofft. Sie hatte sogar vermutet, die Frau könne ihr etwas über Thekla sagen, aber das war sicher westlicher Hochmut: Sobald sie eine ältere Indianerin sah, hatte sie anscheinend sofort niedere Touristenreflexe und erwartete, die Dame müsse nicht nur ein steter Quell weiser und orakelhafter Sentenzen sein, sondern möglichst auch noch über magische Kräfte verfügen, das zweite Gesicht zum Beispiel, oder wenigstens die Gabe des Heilens. Und vielleicht verfügte Kate über all das sogar, doch jetzt wollte sie eben ihre Glasmalereien verkaufen, dafür saß sie schließlich an diesem lächerlich kleinen Tresen. Daphne konzentrierte sich auf die schmalen Bilder, die dicht nebeneinander hingen, alle mehr oder weniger gleich aussahen und leise klirrten, als sie sie einzeln betrachtete. Türkis, Smaragdgrün und alle Schattierungen von Blau bis Violett in aquarellig verschwimmenden Farbflächen schwangen sich über das Glas, und nur am unteren Rand waren mit feinem Pinsel ein paar schwarze Tannen oder ein Telegrafenmast mit Vögeln auf der Leitung gemalt. Beim Betrachten der Farben und verquirlten Streifen wurde Daphne wieder schwindelig. Ihr war heiß in der dicken Jacke, und in den Ohren vernahm sie einen hohen Summton. Kates Stimme klang weit weg:

– Ja, je weiter man in den Norden kommt, desto größer werden die Raben.

In Daphnes Schädel hallte nun ein metallisches Hämmern, das langsam anschwoll.

– Ist es Thekla, die du suchst?

Jäh hob Daphne den Kopf. Die Glasbilder klirrten. Kate runzelte die Stirn. Daphne räusperte sich:

– Wie bitte?

Kate schaute fragend zurück.

Hastig zog Daphne die Finger aus den Glasbildern. Sie war sich nicht sicher, ob Kate überhaupt mit ihr gesprochen hatte oder ob ihr Schwindelgefühl, das inzwischen mit einem Pfeifen und Brausen und Klopfen in den Ohren einherging, vielleicht von Sinnestäuschungen begleitet wurde. Vorsichtig sagte sie:

– Ja.

Kate seufzte, als hätte das Schicksal sie vor eine besonders harte Probe gestellt, und zwar in Gestalt dieser Kundin.

– Daphne, Honey, die kosten zwanzig Dollar pro Stück. Und wenn Sie das Licht sehen wollen, fliegen Sie am besten rüber zu Dave.

– Das Licht? Zu Dave?

– Ja, David Sandilands. Da finden Sie vielleicht, was Sie suchen. In der Lake Lodge.

– Lake Lodge?

– Das Flugzeug fliegt nur einmal am Tag. Zu dieser Jahreszeit gleich unten vom See aus.

– Vom See aus?

– Ja. Vom. See. Aus.

Kate machte hinter jedem Wort eine Pause. Es war offensichtlich, dass sie ihre Kundin für begriffsstutzig hielt. Schnell fragte Daphne:

– Glauben Sie, dass ich da mitfliegen kann?

– Vielleicht ist er ausgebucht. Ich würde erst bei Dave anrufen und dann beim Piloten. Hier sind die Nummern.

Sie griff mit einer fließenden Bewegung und ohne genau hinzusehen nach zwei Visitenkarten, die auf einem kleinen Teller lagen, und schob sie mit Zeige- und Mittelfinger zu Daphne hinüber. Es sah aus, als habe sie diese Bewegung schon sehr oft gemacht, und Daphne verspürte ein Unbehagen. Sie fragte sich, ob das ein Verkaufstrick war und sie von Kate, David und dem Piloten gerade über den Tisch gezogen wurde. Aber Kate hatte »Thekla« gesagt. Oder nicht? War es nur das Klirren der Glasstreifen gewesen? Daphne zerrte am Reißverschluss ihrer Daunenjacke, sie wollte hinaus aus diesem Laden. Kate hob abwartend die Brauen. Höflich bedankte sich Daphne, atmete tief ein und setzte hinzu:

– Und dieses Glasbild nehme ich auch mit.

Kates Züge glätteten sich augenblicklich, und sie rief:

– Oh wie schön! Ach, ja, das mag ich auch sehr. Ja, das Dunkelblau ist an dieser Stelle so dramatisch ausgelaufen, nicht?

Kate schien ehrlich erfreut, keine Spur von Spott, als sie Daphne anstrahlte. Daphne lächelte schwach zurück. Diese Frau liebte ihre Arbeit und würde ihre Glasmalereien auch herstellen, wenn sie sie nicht verkaufte. Das verstand Daphne. Sie selbst würde auch dann im Moos umhergehen und Pflanzen unter dem Mikroskop betrachten, wenn sie mit etwas anderem ihr Geld verdienen müsste. Natürlich war das kein Grund, jemandem zu vertrauen, aber worauf sollte man Vertrauen überhaupt stützen?