12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

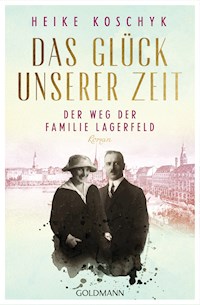

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Das Glück unserer Zeit

- Sprache: Deutsch

Die Geschichte der Familie Lagerfeld

Hamburg 1902: Der junge Otto Lagerfeld bricht nach Südamerika auf, um dort als Kaufmann sein Glück zu suchen. Als er seine Familie in Hamburg besucht, trifft er die Schwester seines besten Freundes wieder. Otto ist von Theresia bezaubert, dennoch reist er weiter nach Wladiwostok, um dort amerikanische Dosenmilch zu verkaufen. Gerade als sein neugegründetes Unternehmen zu florieren beginnt, bricht der Krieg aus. Otto gerät in sibirische Gefangenschaft – den vierblättrigen Klee, den Theresia ihm als Glücksbringer schickte, trägt er bei sich. Er weiß, er muss fliehen, um seine Familie wiederzusehen. Und um seinen großen Traum zu verwirklichen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 497

Veröffentlichungsjahr: 2022

Sammlungen

Ähnliche

Buch

Hamburg 1902: Der junge Otto Lagerfeld bricht nach Südamerika auf, um dort als Kaufmann sein Glück zu suchen. Als er seine Familie in Hamburg besucht, trifft er die Schwester seines besten Freundes wieder. Otto ist von Theresia bezaubert, dennoch reist er weiter nach Wladiwostok, um dort amerikanische Dosenmilch zu verkaufen. Gerade als sein neugegründetes Unternehmen zu florieren beginnt, bricht der Krieg aus. Otto gerät in sibirische Gefangenschaft – den vierblättrigen Klee, den Theresia ihm als Glücksbringer schickte, trägt er bei sich. Er weiß, er muss fliehen, um seine Familie wiederzusehen. Und um seinen großen Traum zu verwirklichen …

Mehr Informationen zu Heike Koschyk finden Sie am Ende des Buches.

HEIKE KOSCHYK

DAS GLÜCK UNSERER ZEIT

DER WEG DER FAMILIE LAGERFELD

ROMAN

OriginalausgabeDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © der Originalausgabe März 2022 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH

Umschlagmotiv: Hamburg: mauritius images / Michelle Bridges / Alamy; Papierstruktur / Himmel: FinePic®, München; Tintenklecks: shutterstock /Vlada Art; Paar Lagerfeld: Originalfoto © Gordian Tork, Collage © Christian Brinkmann

Redaktion: Angela Troni

AG · Herstellung: ik

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-27308-8V004

www.goldmann-verlag.de

Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz

Hamburg, den 25. Juni 1942

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

Gauleitung Hamburg

Der Gauwirtschaftsberater

An das

Hanseatische Oberlandesgericht

z. Hd. v. Herrn Oberlandesgerichtsrat Dr. Fr. Prieß

Betrifft: Einsetzung eines Verwalters für die Glücksklee Milchgesellschaft

Gegen die Einsetzung des Otto Lagerfeld werden von hier aus Bedenken erhoben. Nach der mir zugegangenen politischen Beurteilung ist Lagerfeld weder Mitglied der NSDAP noch einer ihrer Gliederungen. Er hat sich bisher auch an keiner Stelle am Aufbauwerk des Führers beteiligt. Nachteiliges ist sonst über ihn nichts bekannt geworden. Es muss jedoch besonders hervorgehoben werden, dass er als kaufmännischer Direktor nicht einmal der NSV als Mitglied angehört.

Heil Hitler!

Der Gauwirtschaftsberater

Dr. Otto Wolff.1

1 Gekürzter und angepasster (Prieß statt ursprünglich Pries; die Unterschrift lautete ursprünglich i. A., zum besseren Leseverständnis direkt dem kommissarischen Gauwirtschaftsberater zugeordnet) Auszug aus: Enthalten in: Staatsarchiv Hamburg, 5 VU 223/42 Glücksklee Milchgesellschaft mbH..-Glücksklee Import und Export GmbH., Hamburg, 1942 – 1945

1 HAMBURG

Freitag, 10. Juli 1942

Im Innocentiapark schob eine Frau mit weißem Häubchen einen Kinderwagen über die Wege. Gebannt blickte Otto Lagerfeld ihr nach und erinnerte sich an die Zeit, in der sein Sohn in eben diesem Alter war und von einem Kindermädchen mit ähnlich weißem Häubchen durch den Baurs Park auf und ab geschoben wurde.

Er fragte sich, ob der schreiende Säugling, dessen Gesicht ein Schirmchen vor der Sonne schützen sollte, wohl ahnte, in was für eine grausame Zeit er geboren worden war. Dann setzte er seinen Weg in die Firmenzentrale am Mittelweg fort. So, wie er es jeden Tag tat, seit er vor vier Jahren das Haus in der Innocentiastraße gekauft hatte, weil die Strecke zu seinem Landgut Bissenmoor bei Bad Bramstedt zum Pendeln zu weit war. Und weil seine Frau Ebbe es auf dem »Bauernhof«, wie sie es abschätzig nannte, nicht länger aushielt.

Die Spaziergänge taten ihm gut. Früher hatte er selbst kurze Strecken mit dem Auto zurückgelegt. Doch seit ihn im vergangenen Jahr ein Schlaganfall niedergestreckt hatte, hatte er sich dazu gezwungen, in Bewegung zu bleiben, bis er allmählich wieder die Kontrolle über seinen Körper gewann.

Gedankenverloren schritt er voran, das rechte Bein immer ein wenig nachziehend. Er passierte die herrschaftlichen Häuser der Parkallee mit Vorgärten, in denen vom Wind zerzauste Rosenbüsche standen, deren Blüten sich auf Rasen und Pflastersteine verteilten. Dann bog er in die Hansastraße ein, wo aus Richtung der Tennisplätze, auf denen das Publikum noch vor wenigen Jahren frenetisch die Turniersieger beklatscht hatte, ein einsames Klack-Plopp-Klack zu hören war.

Als Otto zwanzig Minuten später sein Büro betrat, blieb sein Blick an den Schriftstücken hängen, die auf seinem Platz lagen und dringend auf Erledigung warteten.

Er nahm hinter dem glänzend lackierten Schreibtisch aus Nussbaum Platz und widmete sich als Erstes dem Direktionsbericht für den Monat Juni, den ihm der Fabrikleiter Alfons van Acken übersandt hatte. Betrachtete die eingetragenen Zahlen, ohne sie wahrzunehmen.

Die Glücksklee Milchwerke, die er vor gut zwanzig Jahren als Geschäftsführer ins Leben gerufen hatte und in die er seither seine ganze Kraft investierte, waren in Gefahr. Eine Firma mit amerikanischer Inhaberschaft, die seit dem Kriegseintritt Amerikas im vergangenen Dezember offiziell unter feindlichem Einfluss stand.

»Möchten Sie einen … Kaffee, Herr Generaldirektor?«

Otto hob den Blick. In der Tür stand seine Sekretärin und sah ihn mit besorgtem Ausdruck an. Fräulein Schumacher wirkte adrett in dem Kleid mit dem hellen Kragen. Den gewellten Pony hatte sie mit einer Spange hinter das Ohr gesteckt.

»Danke, Fräulein Schumacher«, sagte er und räusperte sich, weil seine Stimme belegt klang, »aber ich kann diese Gerstenbrühe einfach nicht mehr sehen.«

Er vermisste das fruchtige Bouquet der Bohnen, das er einst in Kolumbien schätzen gelernt hatte, den schokoladig-karamelligen Geschmack des Kaffees. Seit jener Zeit war er wählerisch, nichts konnte das Aroma eines guten Kaffees ersetzen. Nicht die zuckersüße Feige, nicht die bitteren Wurzeln der Zichorie und am wenigsten gedämpftes Getreide, bei dessen Säure er seit Kurzem eine heftige Übelkeit verspürte. Am ehesten schmeckte ihm noch der Ersatzkaffee aus gerösteten Eicheln, aber den gab es erst wieder im September.

»Vielleicht einen Cognac?«, fragte die Sekretärin, der offenbar daran gelegen war, dass es dem Direktor gut ging.

»Es ist noch früh am Morgen!«

Sie nickte verständig, ohne sich von der Stelle zu rühren. Dann öffnete sie den Mund, um ihn nach einem Seufzen wieder zu schließen.

Otto hob die Brauen. »Haben Sie noch etwas auf dem Herzen?«

Fräulein Schumacher zögerte, trat schließlich näher und reichte ihm einen Umschlag. »Dieser Brief lag auf dem Ablagestapel. Ich habe ihn aus alter Gewohnheit geöffnet, ohne auf den Adressaten zu achten. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es Ihre Privatpost …«

Otto nahm das sorgfältig aufgeschlitzte Kuvert entgegen und runzelte die Stirn, als er das Schreiben der Friedhofskommission Nienstedten erkannte, dass er – entgegen seinen Gewohnheiten – ungeöffnet beiseitegelegt hatte, weil er den Inhalt bereits kannte.

Der besorgte Ausdruck im Gesicht seiner Sekretärin verstärkte sich.

»Danke, Fräulein Schumacher «, sagte er energisch, »das ist alles.«

Otto wartete, bis sie den Raum verlassen hatte, ehe er das Schreiben hervorzog und das Papier entfaltete. Die Kirchenkasse bestätigte ihm den Eingang des geforderten Betrages. Für siebenhundertfünfzig Reichsmark hatte man ihm das Grab mit der Nummer 16 D 354 für dreißig Jahre reserviert. Was auch immer in den nächsten Wochen auf ihn zukommen mochte: Seine Familie würde alles geregelt vorfinden. Er hatte dafür gesorgt, dass sich, sollte ihm etwas zustoßen, niemand über Gebühr mit unangenehmen Behördengängen würde herumschlagen müssen. Und wenn die Familie ihm eines Tages nachfolgte, würde sie neben ihm genügend Platz finden.

Den Grabbrief hatte er bereits Anfang Mai bestellt, als es noch ganz danach aussah, dass das Reichskommissariat für die Behandlung feindlichen Vermögens dem Vorschlag der Genossenschaftskasse folgen und den Kreisbauernführer Wilhelm Mannitz an seiner Stelle als Verwalter der Glücksklee Milchwerke einsetzen würde. Doch er hatte sich mithilfe seines Anwaltes gegen den heftigen Widerstand der Milch- und Fettwirtschaftsverbände und des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft durchgesetzt. Und das, obwohl die Tendenz dahin ging, keine früheren Vertrauensleute der Amerikaner zu bestellen.

Alles schien in bester Ordnung – und nun hatte sich ausgerechnet die nationalsozialistische Gauleitung eingeschaltet und meldete Bedenken an seiner Eignung an!

Otto stand auf, ruckartig, um das emporsteigende Gefühl der Hilflosigkeit zu vertreiben. Da es nichts nutzte, strich er sich mit beiden Händen über das lichter werdende Haar. Öffnete das Fenster und atmete tief durch, während die laue Sommerluft ins Innere strömte.

Er war im Werk in Neustadt gewesen, als die Nachricht eintraf. Gerade hatte er die neue Abfüllanlage begutachtet, die nun Glasflaschen statt der Weißblechdosen auf das Band setzte.

Anerkennend hatte er seinem Neffen Kurt, der Tag und Nacht daran gearbeitet hatte, die Produktion umzustellen, auf die Schulter geklopft. »Gut gemacht, mein Junge. Glas kann das Weißblech zwar nicht ersetzen, aber es wird seinen Zweck erfüllen.«

Kurt wiegte den Kopf. »Das Volumen ist ein anderes und die Flaschen lassen sich nicht so gut stapeln. Wir werden einen neuen Lagerschuppen errichten müssen.«

»Sei’s drum. Zurzeit geht sowieso alles drunter und drüber. Man kann froh sein, wenn der Betrieb überhaupt weiterläuft.«

Die Tür schwang auf und der Fabrikleiter Alfons van Acken erschien im Produktionsraum.

»Herr Lagerfeld? Doktor Naumann hat eben für Sie angerufen. Er klang sehr nervös.«

»Doktor Naumann?« Otto runzelte verwundert die Stirn. »Hat er gesagt, was er will?«

»Nein. Er bittet dringend um Rückruf.«

Otto folgte ihm ins Freie. Mit raschen Schritten überquerten sie den Hof und betraten das Bürogebäude. Er konnte sich nicht vorstellen, was seinen Rechtsanwalt so sehr beunruhigte. Vor wenigen Tagen erst war in einer Sitzung des Oberlandesgerichts die Verwalterschaft endgültig besiegelt worden. Warum Naumann ihn hier in Neustadt zu erreichen versuchte, war ihm schleierhaft.

Kaum, dass er das Büro betreten hatte, ließ er sich mit Hamburg verbinden.

Der Rechtsanwalt keuchte, als die Leitung endlich stand. »Oberlandesgerichtsrat Prieß hat sich gerade telefonisch bei mir gemeldet und mich gebeten, Sie bei ihm vorbeizuschicken. Er hat mir im Vertrauen erzählt, dass es einen ernsthaften Einspruch gegen Ihre Tätigkeit als Verwalter gibt.«

Otto, der das Gespräch im Stehen angenommen hatte, schnalzte mit der Zunge. »Was kann das schon sein! Wir haben doch alles offengelegt und die erforderlichen Bewilligungen von den verschiedenen Stellen erhalten.«

»Der Einspruch stammt von der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Der Hamburger Gauwirtschaftsberater Doktor Wolff hat ernste Bedenken gegen Ihre Einstellung vorgebracht und Herrn Doktor Prieß in einem persönlichen Gespräch aufgefordert, Sie für den Fall, dass sich diese bestätigen sollten, umgehend abzusetzen und einen geeigneteren Kandidaten zu suchen.«

»Bedenken?« Nun musste Otto sich doch setzen. In seinen Ohren begann es zu rauschen. »Warum denn?«

»Er schreibt, dass Sie kein Parteimitglied seien und sich nicht politisch engagierten. Auch hätten Sie sich an keiner Stelle am Aufbauwerk des Führers beteiligt.«

»Aber ich bin Parteimitglied, nur eben in Bad Bramstedt. Was glauben Sie, was man mit der Firma gemacht hätte, einer amerikanischen wohlgemerkt, wenn die Geschäftsführung kein Parteibuch hätte!«

»Als Parteimitglied sind Sie offensichtlich bisher nicht besonders in Erscheinung getreten.«

Otto schnaubte. Natürlich war er das nicht. Er verabscheute das Handeln der Partei. Der Hang der Nationalsozialisten, dem Land ihren Willen aufzuzwingen, ebenso ihre Enteignungsfantasien, erinnerten ihn fatal an das, was er vor Jahren beim Vormarsch der Bolschewisten in Russland erlebt hatte. Alles, was die Nationalsozialisten taten, widersprach seinem moralischen und geschäftlichen Anspruch. Das war ihm bereits wenige Monate nach der Machtübernahme klar gewesen, im Gegensatz zu seiner Frau, die bis vor wenigen Jahren noch eine glühende Anhängerin gewesen war.

Nachdem sie im März 1935 aus den Elbvororten nach Gut Bissenmoor gezogen waren, gab es kaum einen Nationalfeiertag, an dem Ebbe nicht die rote Flagge mit dem Hakenkreuz hatte hissen lassen. Aber das war längst Vergangenheit. Und die Flagge nur noch ein zerknülltes Häufchen Stoff in der hintersten Ecke des Kohlenkellers.

»Ich bin als Kaufmann viel zu beschäftigt, um mich in der Partei hervorzutun«, sagte Otto laut.

»Das ist kein Argument. Die Geschäftsführer anderer Werke sind ebenfalls vielbeschäftigt und trotzdem äußerst aktiv, was die Zusammenarbeit mit der Parteiführung anbelangt.«

»Ja, und was glauben Sie, warum diese Firmen noch ausreichend Weißblech für die Konserven zur Verfügung haben?«, bellte Otto, dann mäßigte er seine Stimme. »Was schlagen Sie also vor?«

»Das möchte ich nicht am Telefon besprechen. Ich denke, es ist besser, Sie kommen nach Hamburg, dann klären wir das vor Ort.«

Gleich am nächsten Morgen wurde Otto in der Kanzlei des Rechtsanwaltes vorstellig. Doch weil der Jurist befürchtete, dass selbst die Wände Ohren hatten, machten sie einen Spaziergang über die Adolphsbrücke bis zum Alsterdamm, wo sich die Reihen der Spaziergänger, die das herrliche Sommerwetter genossen, allmählich lichteten.

»Wie Sie wissen«, begann Doktor Naumann, nachdem sie eine Weile schweigend nebeneinander hergegangen waren, »biete ich unter anderem meine Dienste als Abwesenheitspfleger für Vermögens- und Sachwerte inhaftierter oder im Ausland befindlicher Personen an.«

Otto nickte. »Wegen Ihrer Expertise auf dem Gebiet der Anmeldung feindlichen Vermögens habe ich Sie ja auch mit dieser Angelegenheit beauftragt.«

»Wissen Sie denn auch, wie es den Menschen ergangen ist, die ich betreue?«

»Ich kann es mir denken.«

»Wirklich? Ich will Ihnen mal sagen, wie das Ganze vonstattengeht. Es braucht lediglich einen rechtsgültigen Erlass seitens des Oberlandesgerichts, der es dem Staat erlaubt, irgendeinen armen Tropf für sein Vergehen zu bestrafen, das alleine darin liegen mag, eine ausländische Adresse auf dem Briefkopf stehen zu haben. Am frühen Morgen, ehe der Verurteilte auch nur ahnt, dass er sich als Ausländer oder Auslandsfreund schuldig gemacht hat, ein Feind des Deutschen Volkes zu sein, stehen bereits die Herren der Gestapo vor der Tür und fordern freundlich Einlass. Noch bevor der in Abwesenheit Verurteilte seinen Morgenmantel geholt hat, um die Tür aufzuschließen, wird sie bereits mit schwerem Gerät aufgestemmt. Die Beamten stürmen die Wohnung, um ihn zu verhaften und sein gesamtes Hab und Gut in ein Lagerhaus zu verfrachten, über dessen Werte ich dann als überhastet eingesetzter Bevollmächtigter wache.«

»Wollen Sie damit sagen, man könnte mich als Freund des Feindes internieren?«

»Es liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Seien Sie froh, dass Sie kein Jude sind. Bei denen geht man weniger zimperlich vor.«

»Ich weiß«, flüsterte Otto, »ich weiß.«

Naumann sah ihn erstaunt an.

»Ja, was denken Sie denn?«, entfuhr es Otto und er blieb stehen. »Das Haus am Innocentiapark habe ich 1938 gekauft. Dort haben viele jüdische Familien gelebt, alles brave und verdiente Bürger, die man aus ihren Häusern zu Sammelstellen trieb oder in Lastwagen fortbrachte. Und was machen die Hamburger Kaufleute? Nicht wenige bereichern sich ungeniert am Elend anderer. Hanseatische Werte wie Loyalität, Ehrbarkeit und Anstand suchen Sie bei denen vergebens. Es ist entsetzlich, was zurzeit in diesem Land geschieht, und ich wünschte, ich könnte etwas dagegen tun. Aber ich bin kein Widerstandskämpfer. Ich bin Unternehmer, der für eine ganze Belegschaft Sorge trägt.«

»Ein Unternehmer, der versucht, eine amerikanische Firma zu retten.«

»Die Glücksklee Milchwerke stehen unter deutscher Leitung«, widersprach Otto.

Doktor Naumann schüttelte mit einem Seufzen den Kopf und bedeutete nach einem Blick auf die Uhr, dass es nun wohl besser sei, umzudrehen. Bald hatten sie den Jungfernstieg wieder erreicht und bogen in die Arkadengänge beim Alsterfleet.

»Ich will nur, dass Sie Ihre Lage richtig einschätzen«, fuhr der Rechtsanwalt fort. »Die Gauleitung wird versuchen, Ihnen aus Ihren langjährigen und überaus engen persönlichen Kontakten nach Amerika einen Strick zu drehen. Ich kann Ihnen nur raten, dass Sie ab sofort noch genauer aufpassen, was Sie sagen. Waren Sie denn jemals als Parteimitglied aktiv?«

Otto warf ihm einen missmutigen Seitenblick zu. »Wie stellen Sie sich das vor, wo doch meine ganze Zeit und meine Kraft in der Firma stecken?« Er stockte, fragte sich, ob er Naumann vertrauen konnte. Entschied dann, dass es nichts gab, was dagegensprach. »Um die Wahrheit zu sagen: Ich bin damals nur eingetreten, um die Glücksklee Milchgesellschaft konkurrenzfähig zu halten. Nach der Machtübernahme hat man Parteimitglieder bei der Festsetzung der Milchquoten deutlich bevorzugt. Alles, was ich wollte, war eine reelle Chance, auf dem Markt zu bestehen. Nicht mehr und nicht weniger.«

Naumann bleckte die Zähne. »Ein Opportunist also.«

»Nein, ich bin Pragmatiker.«

»Sei’s drum. Aber genau aus dem Grund reicht eine bloße Mitgliedschaft in diesen Zeiten nicht mehr aus. Von den Leitern großer Unternehmen wird ein gewisses Engagement erwartet. Ich kann Ihnen daher nur raten, Ihren Lebenslauf so zu gestalten, dass die Hamburger Parteiführung zufrieden ist.«

»Gestalten?«, wiederholte Otto stirnrunzelnd. »Man könnte meinen, Sie raten mir zu lügen.«

Sie waren inzwischen wieder beim Büro des Rechtsanwaltes angelangt. Doktor Naumann hatte über die Schulter gesehen und sich ihm dann zugebeugt, leise lächelnd.

»Das zu interpretieren überlasse ich Ihnen. Aber ich denke, es ist bereits überdeutlich geworden, worauf ich hinausmöchte. Werfen Sie in Gottes Namen Ihre angestaubten Vorstellungen von Moral und Anstand über Bord, Herr Lagerfeld, ein einziges Mal! Wenn Sie wollen, dass Sie und die Firma unbeschadet aus der Sache herauskommen, müssen Sie sich etwas einfallen lassen.«

Ein Laster rumpelte vor dem Fenster vorbei und zwang Ottos Gedanken zurück in die Gegenwart. Er dachte an die vielen Begebenheiten, bei denen er bereits mit der Partei aneinandergerasselt war. Im Jahr 1938 hatte man gar versucht, die Firma für jüdisch erklären zu lassen, und sie über Wochen hinweg im Wettbewerb benachteiligt, bis er nach langer Zeit der Entbehrung und nach einem geradezu ausufernden Briefwechsel herausfand, dass es sich um eine Intrige gehandelt hatte. Ein Schuss in die Luft, der von den Nationalsozialisten dankend aufgefangen worden war.

Dieses Mal lag die Sache anders. Seine Antwort auf die jüngste Eingabe würde nicht nur über die Zukunft der Firma entscheiden, sondern auch über seine eigene.

Das Gespräch war am Dienstag vergangener Woche gewesen. Am Mittwoch war er nach Waren und dann weiter nach Allenburg gefahren, um die neuen Fabriken zu inspizieren. Während der langen Zugfahrt hatte er an dem Geschäftsbericht gearbeitet, den der Reichskommissar für die Behandlung feindlichen Vermögens erwartete. Dies hatte ihn eine Weile von der Dringlichkeit der Angelegenheit abgelenkt. Doch im Hintergrund gärte es weiter.

Vor drei Tagen hatte Oberlandesgerichtsrat Prieß ihn noch einmal schriftlich um einen Gesprächstermin gebeten. Doch er hatte das Schreiben ignoriert. Er würde in den Kampf ziehen, um die Firma zu retten, das stand außer Frage, nur er wusste noch nicht, wie. Alles Pulver war bereits verschossen, es gab nichts, was er in dieser Angelegenheit ins Feld führen konnte.

Außer der Lüge.

Aber wäre ein auf Lügen aufgebauter Sieg nicht ein Pyrrhussieg? Die Glücksklee Milchwerke standen unter Beobachtung, und das nicht erst seit dem Kriegseintritt der Amerikaner. Er durfte jetzt keinen Fehler machen, der sich vielleicht eines Tages gegen ihn wenden könnte.

Otto sah zu den Bäumen, die den Mittelweg säumten. Die sattgrün belaubten Zweige schwangen im Sommerwind auf und ab. Er fragte sich, wie lange sie wohl hier schon stehen mochten und was sie in den vergangenen Jahrzehnten alles gesehen hatten. Gute Zeiten, weniger gute. Glück und Leid. Es würden sicher wieder bessere Tage kommen für diese Stadt. Ob auch für ihn, das war nicht abzusehen.

Energisch trat er vom Fenster zurück und nahm wieder hinter dem Schreibtisch Platz, wo der Direktionsbericht des Fabrikleiters auf Durchsicht wartete.

Es war Zeit, einen Abschluss zu machen.

Er würde am Wochenende nicht nach Bissenmoor fahren, wo er die Familie wegen der Luftkriegsgefährdung erneut untergebracht hatte, sondern in Hamburg bleiben, um sein Vermächtnis aufzuschreiben.

Er wollte seinen Kindern einen Lebensbericht hinterlassen, damit sie ihn in Erinnerung behielten, wenn er mal nicht mehr war. Und der Firma eine Chronik.

Gleich nach dem Abendessen, das seine Haushälterin Frau Riek ihm im großen Salon serviert hatte, stellte Otto die alte Schreibmaschine, eine amerikanische Underwood, auf den Tisch im Arbeitszimmer seines Hauses in der Innocentiastraße und entfernte die Schutzhülle.

»Wünschen Sie noch etwas?«

Otto hob den Blick. Die hochgewachsene, hagere Haushälterin, die beinahe schon zur Familie gehörte, stand im Türrahmen und sah ihn dienstbeflissen an.

Er schüttelte den Kopf.

»Danke, Frau Riek, Sie können Feierabend machen.«

Sie nickte und wünschte ihm eine gute Nacht, schloss dann leise die Tür.

Zärtlich strich er über die runden, silber eingefassten Tasten, über die trotz der Hülle verstaubten Anschläge. Er erinnerte sich daran, wie er die Maschine im Jahr 1919 für das soeben in Hamburg gegründete Import- und Exportgeschäft Lagerfeld & Co. gekauft hatte, über das er erstmalig Kondensmilch in Deutschland vertrieb. Dann holte er ein Tuch und polierte den schwarzen Rahmen, bis er wieder glänzte, ehe er das Innere des Gehäuses von den Spuren der Zeit befreite. Endlich setzte er sich davor, legte eine neue Spule ein, ebenso ein Blatt Papier, und verbat sich jede Sentimentalität.

Dennoch konnte er nicht verhindern, dass ihm das Herz schwer wurde, als sein Blick zu den Familienfotos glitt, die er der Reihe nach auf dem Schreibtisch aufgestellt hatte. Er betrachtete das alte Bild mit seinen Geschwistern, das im Jahr 1898 aufgenommen worden war. Dann das mit der bald zwanzigjährigen Thea und seiner Frau Elisabeth, genannt Ebbe, mit den Kindern Christel und Karl-Otto. Auf einem weiteren war sein Neffe Kurt mit Frau und Kindern zu sehen.

Er lächelte ihnen zu und legte die Finger auf die Tasten.

Es fühlte sich ungewohnt an. Wie waren noch mal die Buchstaben sortiert? Ihm fiel auf, dass er lange nicht mehr vor einer Schreibmaschine gesessen hatte. In den vergangenen Jahren hatte er nur noch seiner Sekretärin diktiert. Man rostete ein, wenn man zu vieles delegierte, nicht ohne Grund erledigte er ansonsten alles selbst.

Otto verschränkte die Finger ineinander und machte ein paar Bewegungen, um sie zu lockern. Einfach drauflos, dachte er, es kommt schon wieder.

Nach einigen Minuten, in denen er angespannt auf das leere Blatt gestarrt hatte, lehnte er sich im Stuhl zurück und lauschte dem Ticken der Tischuhr. Wartete auf das Gefühl der Ruhe und Beständigkeit, das sich sonst zuverlässig dabei einstellte. Diesmal schien die Bewegung des Sekundenzeigers ihm jedoch seine verbleibende Lebenszeit vor Augen führen zu wollen.

Abrupt erhob sich Otto und goss sich ein Glas Cognac ein, trank noch im Stehen einen Schluck, bevor er sich wieder setzte. Dann stopfte er eine Pfeife und zog die oberste Schublade des Schreibtisches auf, wo er die Streichhölzer aufbewahrte. Als er sie nicht fand, zog er eine weitere Schublade auf und öffnete schließlich ungehalten die unterste.

Dort fand er ein Päckchen Hölzer mit der Werbung jener Schiffsgesellschaft, für die sein Bruder Paul einst gearbeitet hatte. Als er die Schublade wieder schließen wollte, fiel sein Blick auf ein Foto, das er vor wenigen Jahren durch einen glücklichen Zufall im Müll gefunden und vor der Vernichtung hatte retten können. Seither hielt er es im Schreibtisch vor Ebbes Augen verborgen.

»Theresia …«

Er stellte den Rahmen zu den anderen Familienbildern auf den Tisch und betrachtete es eingehend.

Theresia hatte das dunkle, hochgesteckte Haar unter einem Glockenhut verborgen und lächelte ihn an, einerseits schüchtern als auch verschmitzt. Alles wird gut, sagte ihr Blick. Und als er den Cognac im Glas schwenkte und an der Pfeife zog, um den Rauch in kleinen Kringeln gen Decke auszustoßen, hoffte er, dass sie recht hatte.

Versonnen strich Otto über den ovalen Rahmen, von dem es ein Gegenstück gab, das in Bissenmoor auf einer Kommode stand. Es zeigte Otto im besten Alter, stolz in die Kamera blickend, eine Pfeife in der rechten Hand.

Fünfundvierzig Jahre war es her, dass sich ihre Wege zum ersten Mal gekreuzt hatten. Theresia war damals gerade ein Jahr alt gewesen.

Er sah ihn vor sich, den jungen Otto, nicht ganz sechzehn Jahre alt: Tweedjacke, ein Hemd mit hohem Kragen, dunkles, kurz geschnittenes Haar, das Gesicht ernst. Ein junger Mann, wenige Tage vor seinem Schulabschluss, nur einen Schritt vom Beginn des beruflichen Lebens entfernt.

2 HAMBURG

April 1897

An jenem Freitag im April war der Wind eisig gewesen. Nichts erinnerte mehr an die sommerlichen Temperaturen, die noch vor wenigen Tagen die Menschen ins Freie und an die Elbufer gezogen hatten, wo die Bootsverleiher ihre Kähne zu Wasser ließen. Der Morgen hatte mit heftigem Regen begonnen, der erst gegen Mittag abebbte und tiefe Pfützen hinterließ, die nun in der Frühlingssonne glitzerten.

Wie jeden Nachmittag hatte Otto seine beiden Schwestern Maria und Ottilie, die alle nur Mimi und Tilla nannten, an der Volksschule beim Tor für die Mädchen abgeholt. Jetzt standen sie vor dem gegenüberliegenden Eingang der Realschule Seilerstraße und warteten auf Paul, der sich wie so oft verspätete.

Eine Wolke schob sich vor die Sonne und das Glitzern der Pfützen erlosch. Fröstelnd schlug Otto den Kragen hoch. Es gab nur einen Grund, warum sein Bruder, der es sonst nicht abwarten konnte, das Schulgebäude zu verlassen, noch immer nicht aufgetaucht war: Er musste wieder einmal nachsitzen.

Ausgerechnet heute, wo ihre Eltern die Feigls erwarteten, die in der Großen Bäckerstraße ein Traditionsgeschäft für Bettfedern und Daunen besaßen. Warum dieser Besuch dem Vater so wichtig war, hatte er nicht erzählt, aber es war offensichtlich, dass er für ihn eine gewisse Bedeutung besaß.

Am Morgen hatte der Vater seinen besten Anzug angezogen und in der sich spiegelnden Scheibe der Altona-Blankeneser Eisenbahn den Sitz seines Kragens kontrolliert, obwohl noch der ganze Arbeitstag vor ihm lag. Und als sich ihre Wege am Altonaer Bahnhof trennten, hatte er seine Kinder ermahnt, nach der Schule nicht zu trödeln und zeitig nach Hause zu kommen.

»Wenn ich um halb sechs mit den Gästen eintreffe, will ich, dass ihr einen guten Eindruck macht.«

Einen guten Eindruck zu machen hieß: Alle acht Abkömmlinge sollten frisch gekämmt und in ordentlicher Kleidung antreten, aufgereiht wie die Orgelpfeifen und dem Alter folgend, damit Tönnies Johann Otto Lagerfeld sie nacheinander seinen Gästen vorstellen konnte.

Zuvorderst stand stets der Erstgeborene Carl, der im Mai heiraten und eine eigene Wohnung beziehen wollte. Neben ihm folgte der einundzwanzigjährige Joseph, der – ebenso wie Carl – im väterlichen Weinhandel arbeitete und den alle zu seinem Leidwesen nur Seppel nannten. Dabei tat er alles dafür, ebenso Ehrfurcht gebietend zu wirken wie Kaiser Wilhelm II., den er glühend verehrte. Weshalb er sich sogar denselben gen Himmel gezwirbelten Bart stehen ließ und das mit Pomade glatt gestrichene Haar ebenfalls auf der linken Seite scheitelte. Wäre da nicht die Brille mit den dicken Gläsern, könnte man ihn tatsächlich für einen jugendlichen Doppelgänger des Kaisers halten.

Ihm wiederum folgte die stets bis zum Kinn hochgeschlossene neunzehnjährige Lisbeth, die der Mutter im Haushalt zur Hand ging und sich am Abend ins Studium der Bibel vertiefte. Als Nächstes kam Otto vor der vierzehnjährigen Mimi, deren Haar, wenn sie es offen trug, bis an den verlängerten Rücken reichte. Neben ihr stand die stets ein wenig bekümmert dreinblickende zwölfjährige Tilla, die ein paar Zentimeter kleiner war als der elfjährige Paul, weshalb er sich seit Kurzem an ihre Stelle drängeln durfte. Ganz am Ende der Reihe stand der fünfjährige Nachzügler Johannes, genannt Hans, den man anfänglich für eine Magenverstimmung hielt, da seine Mutter Maria Wilhelmine Franciska Lagerfeld, geborene Wiegels, bei der Empfängnis bereits zweiundvierzig gewesen war.

Otto seufzte und versuchte, mit einem Klimmzug an dem steinernen Mauervorsprung einen Blick in das Klassenzimmer der Quinta zu erhaschen, das im Hochparterre lag, doch seine Nasenspitze erreichte gerade eben den Fenstersims. Während die beiden Mädchen ihre Ranzen ablegten und auf einem Bein über die Pflastersteine hüpften, begann er hin und her zu trippeln, um die wachsende Unruhe zu vertreiben.

Wenn sie heute zu spät kämen, würde der Vater ihn dafür verantwortlich machen. Als Ältester der hier zur Schule gehenden Geschwister trug er nun mal die Verantwortung für alle. Der Vater würde nicht schimpfen oder ihn züchtigen, nein, so etwas tat er nur selten. Otto fürchtete sich auch nicht vor den zusätzlich aufgebrummten Arbeitsstunden im Gemüsegarten hinter dem Haus oder vor dem tagelangen Schweigen. Aber die Enttäuschung über das Unvermögen seines Sohnes würde dem Vater ins Gesicht geschrieben stehen, weil Otto sich nicht bis zum Äußersten angestrengt hatte, um sein Vorhaben, bei einem befreundeten Kaufmann einen guten Eindruck zu hinterlassen, von Erfolg zu krönen.

Und das war für Otto das Allerschlimmste.

Als die Tür des Schulgebäudes aufschwang und Paul endlich heraustrat, lachend, als wäre nichts geschehen, schlugen die Glocken der St-Pauli-Kirche vier. In zwanzig Minuten fuhr der Zug, der sie nach Groß Flottbek bringen sollte, am Altonaer Bahnhof ab. Wenn sie sich beeilten, schafften sie es vielleicht noch.

»Was hast du wieder angestellt?«, rief Otto dem Bruder entgegen.

Paul zuckte die Achseln und setzte jenes Lächeln auf, mit dem er für gewöhnlich alle Wogen zu glätten vermochte. »Nichts. Ich hatte Tafeldienst.«

»Es ist immer nur der Tafeldienst«, brummte Otto, der immun gegen dieses Lächeln war, und gab den beiden Schwestern ein Zeichen. »Nun los, sonst kommen wir zu spät.«

Sie liefen die Wilhelminenstraße hinab und bogen auf die Reeperbahn, durch die in wenigen Stunden die Amüsierwilligen schlendern würden, um in den Varietés, Theatern, Bierpalästen und den als Beherbergungshäuser umetikettierten Bordellen zu verschwinden. Noch aber gehörte die Straße den Spaziergängern, die ihre eleganten Anzüge, Roben und Federhüte zur Schau stellten und so taten, als sähen sie die vielen Bettler nicht.

Während Otto darauf achtete, dass seine beiden Schwestern nicht zurückfielen, rannte Paul vorneweg. Leichtfüßig wie ein Sportler wich der vier Jahre Jüngere den Flanierenden aus und flitzte die Straßenbahngleise entlang, ohne auf die Erwachsenen zu achten, die sich schimpfend nach ihm umdrehten und ihn ermahnten, gefälligst achtzugeben.

»Nun kommt schon, ihr lahmen Kröten«, rief Paul seinen Geschwistern feixend zu, als er kurz innehielt und sich zu ihnen umdrehte.

Ein Quietschen kündete das Nahen der Elektrischen an, doch während die anderen Passanten vor ihrem stählernen Bug zurückwichen, schien Paul sie gar nicht zu bemerken. Mit aufreizender Gelassenheit tänzelte er nun sogar zwischen den Spuren hin und her.

Tilla kreischte auf, als das schrille Bimmeln erklang, und Paul sprang in letzter Sekunde zur Seite, als sei dies alles nur ein Spaß und nicht bitterer Ernst. Dann begann er wieder zu rennen, bis nur noch seine stahlblaue Jacke zu sehen war, die immer wieder zwischen den Flanierenden aufblitzte. Und sein auf und ab hüpfender dunkler Schopf, der plötzlich wie festgefroren an einer Stelle verharrte.

»Ihr seid doch nur doofe Kesselflicker«, hörte man Paul schreien, bevor er sich den Geschwistern in demselben Tempo, mit dem er fortgelaufen war, wieder näherte. »Ich komme später nach«, rief er ihnen zu und verschwand.

Nun sah Otto auch die beiden Jungen, die ihm grölend folgten.

Es waren zwei kräftig gebaute Burschen mit Schiebermützen und geflickten Hosen, die Otto noch aus der katholischen Kirchenschule beim kleinen Michel kannte, in die sie noch vor vier Jahren gegangen waren. Der Vater hatte sie damals wegen der Unfähigkeit der Lehrkräfte abgemeldet und in der ehemaligen Schule der evangelisch-reformierten Gemeinde untergebracht. Die beiden Raufbolde hatten schon damals ständig Ärger gemacht und sich Paul und Otto entgegengestellt, sobald sie ihrer ansichtig wurden, um sich mit ihnen zu messen.

Ausgerechnet heute, dachte Otto, tauchen sie wieder auf. Er holte tief Luft und trat den beiden mit erhobener Hand in den Weg.

»Ich bitte euch recht höflich, meinen Bruder in Ruhe zu lassen.«

»Hast du gehört, er bittet recht höflich.« Der Größere der beiden lachte schallend und sah dabei nicht aus, als würde er es auch nur in Erwägung ziehen, Ottos Wunsch Folge zu leisten. Aber immerhin blieb er stehen. »Wie der schon redet, dieser feine Pinkel aus Groß Flottbek. Bist jetzt wohl was Besseres, was?«

»Können wir das ein andermal klären? Wir haben es eilig.«

Der Junge streckte ihm die flache Hand entgegen. »Was gibst du uns dafür, dass wir wieder abziehen?«

Otto dachte an die Münzen, die er in seinen rechten Strumpf gesteckt hatte und von denen er die Bahnfahrt bezahlen sollte. »Ich habe nichts dabei«, log er und wendete die Taschen seiner Jacke nach außen.

»So ein Pech für Paul.« Der Raufbold wollte sich an Otto vorbeidrängen, aber da sein Widersacher nirgends zu sehen war, blieb er stehen. »Oder willst du es an seiner Stelle mit uns aufnehmen?« Er trat näher und reckte das Kinn. »Du Hühnerbrust. Na, komm schon, wenn du dich prügeln willst.«

»Ich will mich nicht prügeln«, sagte Otto leise, doch weil er kein Hasenfuß sein wollte, ballte er die Fäuste.

Der Junge lachte. Mit geschwellter Brust trat er vor und rempelte ihn an. Und weil der Brustkorb des Angreifers fast doppelt so breit war wie sein eigener, geriet Otto ins Stolpern, bis er vor dem Schaufenster einer Konditorei zum Stehen kam.

Der Raufbold sprang vor, um Otto erneut zu schubsen, als ein schriller Pfiff erklang und ein Uniformierter mit Pickelhaube auftauchte, gefolgt von Mimi und Tilla, die ihn zur Hilfe gerufen hatten. Bei seinem Anblick rannten die beiden Burschen davon.

»Alles in Ordnung?«, fragte der Polizist und klemmte die Daumen hinter die glänzende Knopfleiste.

Otto nickte, obwohl ihm zum Heulen zumute war. Doch dann sah er Paul hinter einem Baumstamm auftauchen, und weil die Zeit nun noch knapper geworden war und der nächste Zug erst in zwei Stunden fuhr, verzichtete er auf lange Reden und mahnte zur Eile.

Wenig später passierten die Geschwister die Grenzpfosten am Nobistor, womit sie Altona und damit die preußische Provinz Schleswig-Holstein betraten, und rannten los, als ginge es um ihr Leben.

Bald ragte das noch unfertige Bahnhofsgebäude mit der neogotischen Fassade vor ihnen auf. Keuchend erreichten sie den Bahnsteig, wo nicht einmal mehr eine Dampfwolke von dem Zug zu sehen war.

»Was machen wir denn nun?«, fragte Mimi mit Tränen in den Augen.

»Wir nehmen die Pferdebahn«, schlug Tilla vor.

Otto sah zur großen Uhr hinauf, es war zwanzig vor fünf. »Die fährt erst wieder um sechs.«

»Dann laufen wir eben querfeldein«, sagte Paul. »Wenn wir uns beeilen, sind wir da, bevor der Vater mit den Gästen eintrifft.«

Zweifelnd betrachtete Otto die Schuhe der beiden Mädchen, deren dünne Sohlen dem Marsch über die nass geregneten Felder und Wiesen sicher nicht gewachsen waren. Auch die langen Kleider, deren Saum nur eine Handbreit über dem Boden endete, würden die Abkürzung nicht schadlos überstehen.

»Das ist zu matschig«, entgegnete er.

Bei dem Gedanken an den enttäuschten Blick des Vaters bildete sich ein dicker Kloß in seinem Hals.

»Hast du eine bessere Idee?« Paul klang angriffslustig.

Otto schluckte den Kloß hinunter und dachte nach. »Wir nehmen die Friedensallee bis nach Bahrenfeld«, beschloss er. »Von dort aus laufen wir auf den Gleisen weiter. Das ist fast genauso schnell.«

Sie eilten voran, ließen die vierstöckigen Prachtfassaden von Altona hinter sich, bis die Häuser allmählich kleiner wurden und die Umgebung ländlicher. Nach zwanzig Minuten erreichten sie die Margarine-Fabrik Mohr. Von hier aus war es nicht mehr weit bis zu den Gleisen.

Sie hatten gerade erst wenige hundert Meter über die Bohlen hinter sich, als Mimi abrupt stehen blieb. »Ich kann nicht mehr«, jammerte sie. »Keinen einzigen Schritt.«

»Nun komm schon«, sagte Otto aufmunternd, doch Mimi presste die Lippen aufeinander und begann zu weinen.

Tilla warf Paul einen bitterbösen Blick zu. »Das alles ist deine Schuld«, rief sie zornig. »Du hast nichts als Dummheiten im Kopf.«

»Ist nicht wahr!«, schrie Paul, dann senkte er die Stimme. »Hätte ich es etwa auf mir sitzen lassen sollen, dass man uns als reiche Pfeffersäcke beschimpft?«

Otto hob die Schultern. »Na und? Lass sie reden.« Doch er konnte seinen Bruder gut verstehen. Der Vater hatte darauf bestanden, sie inmitten eines Schmelztiegels aus einfachen Arbeitern, Kleinhändlern, Handwerkern und den Großbürgern der besseren Straßenzüge zur Schule gehen zu lassen, damit sie nicht vergaßen, woher sie kamen. Er, der eine harte Jugend gehabt hatte und sich den Aufstieg zum Weinverlasser hart erkämpfen musste, wollte seine in unverhofftem Reichtum aufwachsenden Kinder vor Übermut und Arroganz bewahren. Doch in den Augen der anderen waren sie nur die feinen Pinkel.

Paul ließ sich auf die Gleise fallen und streckte sich lang aus, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. »Jetzt ist sowieso alles zu spät. Nie im Leben schaffen wir es rechtzeitig bis nach Hause.«

Otto nickte traurig, als er plötzlich ein Wiehern wahrnahm, dazu das Knirschen von Rädern auf steinigem Grund. Er kletterte die Böschung hinauf und erkannte einen Bauern aus Groß Flottbek, der auf seinem Acker stand und Gerätschaften auf die Ladefläche eines Fuhrwerks warf, vor das ein Pferd gespannt war.

»Könnten Sie uns vielleicht ins Dorf mitnehmen?«, fragte er und erntete ein überraschtes Stirnrunzeln. »In’t Dörp«, setzte er auf Plattdeutsch nach. »Könt wi mitfohrn?«

Der Bauer strich sich über den Bart und verzog den Mund. Es war ihm deutlich anzumerken, was er von den feinen Gören hielt, die nun eine nach der anderen die Böschung zum Acker hinabkletterten und sich mit flehenden Mienen vor ihm aufstellten.

Otto beugte sich zu seinem rechten Strumpf hinab und holte die Münzen hervor, die sie für die Bahnfahrt bekommen hatten. »Ik betohl dat ok.« Er streckte dem Mann die Hand entgegen. »Das ist alles, was ich habe.«

Der Blick des Bauern glitt zu den Mädchen, die ihre Kleider gerafft hielten, damit der Saum nicht auf den durchweichten Boden fiel. »Stiegt op«, brummte er nur. Er wartete, bis die Kinder auf die Ladefläche geklettert waren und sich zwischen die Heureste und Gerätschaften hockten. Dann setzte er sich auf den Kutschbock und schnalzte mit der Zunge.

Ruckartig trabte das Pferd an. Als der Wagen nach heftigem Poltern auf die Landstraße bog, war es mucksmäuschenstill auf der Ladefläche.

Otto lehnte sich gegen die hölzerne Umfassung und mit jedem Meter, den sie ihrem Zuhause näher kamen, gewann er an Zuversicht.

Er betrachtete die Umgebung, die ihm zur Heimat geworden war. Über ihnen zog ein Schwarm Krähen vorüber, Ulmen wiegten sich im leisen Wind. Wohin man auch sah, überall junges Grün. In diesem Augenblick schob sich die Sonne durch die Wolken und warf ihre warmen Strahlen auf eine Reihe Apfelbäume, die in voller Blüte standen. Als sie eine Weide passierten, auf der Kühe grasten, dachte Otto an ihr altes Haus in der Nähe des Eimsbütteler Marktplatzes, der ebenfalls von Weiden umgeben war, auf denen Kühe grasten. Und daran, dass die Geschwister jeden Morgen auf eine dieser Weiden gegangen waren, um frisch gemolkene Kuhmilch zu trinken. Bis die damals zweijährige Helene von der Milch so heftig erkrankte, dass sie acht Tage später verstarb.

Otto schüttelte den Kopf, um die unvermittelt aufgestiegene Erinnerung zu vertreiben, und dachte an die Worte seines Vaters, die er jedes Mal herunterbetete, wenn die Rede auf die verlorenen Geschwister kam: De Herr hett geven, he nimmt nu wedder. Das sei nun mal der Lauf der Dinge, und sie wüssten ja gar nicht, wie gut sie es heutzutage hätten. In seiner Jugend seien in Familien von fünfzehn Kindern höchstens drei durchgekommen, behauptete er, und tatsächlich hatte er nur noch einen Bruder, der immerhin einundvierzig geworden war. Mutters Anlagen hingegen schienen stabiler. Aus ihrer Familie waren noch fünf Geschwister gesund und fidel. Auch wenn sich die Mutter bei Onkel Theodor, der in jungen Jahren auf die schiefe Bahn geraten war, nicht ganz sicher sein konnte, ob er tatsächlich noch am Leben war.

»Kennt ji all dat neege Leed, neege Leed, neege Leed,« begann Paul unvermittelt zu singen. »Wat dat ganze Dorp all weet von Herrn Pastorn sin Koh?«

Die Mädchen stimmten ein: »Sing man to, sing man to von Herrn Pastorn sin Koh, ja Koh! Sing man to, sing man to von Herrn Pastorn sin Koh.«

Von den Feldern wehte der Geruch von Kuhdung herüber und Mimi hielt sich lachend die Nase zu, während Otto seine in die Luft reckte.

Er liebte den Duft der Natur, selbst den des Dungs. Er war ein Landkind, war es schon immer gewesen, und es gab für ihn nichts Schöneres als dieses Wohlgefühl, das er an Orten spürte, an denen man Gottes Schöpfung, seiner Flora und Fauna, nahe war.

Obwohl er auch die Stadt mochte, die pulsierende Energie rund um den kleinen Michel, wo sich der Weinhandel seines Vaters befand, oder den Trubel der verwinkelten Gassen rund um den Großen Neumarkt. Das Fleet beim alten Rathaus, das Nikolaiviertel und die Alster. Und natürlich den Hafen, zu dem es ihn ein ums andere Mal zog, um den Handelsschiffen nachzublicken, die hinaus in die Welt fuhren. Eines Tages, so schwor er sich dann, würde er zu denjenigen gehören, die zum Abschied winkend an Deck standen.

3

Der Bauer setzte sie an der Kreuzung beim Bahnhof ab, den Rest zum Villenviertel liefen die Geschwister zu Fuß. Sie eilten die Feldwege entlang in die Ulmenstraße, wo sich einige Häuser im Bau befanden, und an den Gemüsegärten der Claus-Groth-Straße vorbei, bis sie schließlich die Voss-Straße erreichten.

Als die Lagerfelds vor fünf Jahren hierherzogen, war die Gegend kaum erschlossen gewesen. Der Weg vom Bahnhof hatte über Wiesen geführt, südlich der Gleise gab es nur die Landhäuser bei der Eichenallee sowie vereinzelte Bauten an der Straße, die schnurgerade vom Bahnhof hinunter zur Elbe führte.

Das Grundstück hatte der Vater in vorausschauender Weisheit gekauft, noch bevor die Baulandpreise in schwindelerregende Höhen stiegen. Ihr altes Haus in der Eimsbütteler Eduardstraße war aufgrund der stetig wachsenden Kinderschar bald zu eng geworden. Und nachdem Vaters guter Ruf die Runde gemacht hatte und man seine Dienste als beeidigter Weinverlasser zunehmend für große Auktionen in Anspruch nahm, konnte er der Familie – samt seiner Mutter und deren Schwester – endlich einen Ort bieten, an dem es an Regentagen trocken blieb und die Eiseskälte im Winter nicht durch jede Ritze zog.

Ottos Mutter, die ebenfalls eine schwere Kindheit gehabt hatte, schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als sie die neu erbaute Villa zum ersten Mal sah. Sie musste sich erst daran gewöhnen, dass sie fortan in einem derart großen Haus wohnte, das über zwei Stockwerke und ein Dachgeschoss verfügte, in dem sogar ein Zimmer für das Dienstmädchen vorgesehen war und ein Trockenboden für die Wäsche. Doch als der Umzug im Spätsommer vollzogen war, just in der Zeit, in der in Hamburg die Cholera ausbrach, da war sie sicher, der Herrgott persönlich habe dafür gesorgt, dass ihr Mann sich nicht von seinem Plan hatte abbringen lassen.

Für Otto war das Landleben das Paradies. Die Geschwister erkundeten die Umgebung, die grünen Weiden und Wäldchen und nahmen sie rasch für sich ein. Dass sie nun so zeitig aus dem Haus mussten, um die Bahn zu erreichen, störte Otto nicht weiter. Er liebte die Ruhe des Morgens, die kühle Luft, wenn der Frühnebel über dem Villenviertel lag und die Bäume noch keine Konturen hatten. Der einzige Nachteil war, dass die Mitschüler sie nur selten hier besuchten und es in der Gegend kaum andere Kinder gab.

Doch schon bald waren weitere Kaufmannsleute hergezogen, und so kamen auch neue Spielkameraden, mit denen man herrlich Fußball und Handball spielen konnte, wie etwa Herbert Hülse, der nur ein Haus weiter wohnte.

Oder die Tochter des Korkhändlers Cornelius Schmidt, der seine Verkaufsräume Hohe Bleichen hatte und der sich mit seiner Frau und den bald fünf Kindern an der Klein Flottbeker Straße niederließ, direkt an der Ecke zur Parkstraße. Die Kinder waren pausbäckige Gören, denen man die nordfriesische Herkunft mütterlicherseits ansah. Die kecke Gertrud hatte sich rasch mit Ottos jüngstem Bruder Hans angefreundet und war oft bei ihnen zu Gast – bis Paul sie mit seinen Streichen wieder vertrieb.

Als die Geschwister um die Ecke bogen und sahen, dass vor ihrem Haus noch kein fremder Wagen stand, fielen sie sich lachend in die Arme, und Paul führte ein Tänzchen auf.

Im Vorgarten stand die Mutter und hielt bereits nach ihnen Ausschau. Das rundliche Gesicht wirkte sorgenvoll, die blassen Wangen waren gerötet. Man konnte ihr die Erleichterung ansehen, als sie ihre Kinder erblickte. Da im selben Moment ein Zweispänner um die Ecke bog, in dem neben dem erwarteten Besuch auch die schmale Gestalt des Vaters saß, schüttelte sie nur stumm den Kopf. Dann trat sie einen Schritt zur Seite, damit sich die Kinder rasch die Hände waschen und das Haar kämmen konnten, bevor er ihre Verspätung bemerkte.

Es vergingen keine zehn Minuten, da ließ der Vater die Kinder antreten, um sie dem Daunenhändler und seiner Familie vorzustellen.

»Wo ist Carl?«, fragte er mit einem Anflug von Sorge in der Stimme, als sich nur sieben der acht Abkömmlinge vor den Gästen aufreihten.

»Er lässt sich entschuldigen. Ihm ist nicht wohl.«

»Soso«, sagte der Vater nur und betrachtete die restlichen Kinder, die mit durchgestrecktem Rücken dastanden und auf sein Urteil warteten. Und da die Nägel vom Schmutz befreit und auch der letzte Halm Stroh von der Kleidung gezupft waren, zuckten seine Mundwinkel vor Stolz auf den wohlgeratenen Nachwuchs.

Hatte er die Feigls angekündigt, als gelte es jemanden von bedeutender Herkunft zu begrüßen, so stellte sich bald heraus, dass sie bodenständige Leute waren, deren elegante Kleidung beinahe wie eine Kostümierung wirkte. Vor allem Marie Feigl, die zwei Köpfe kleiner war als ihr Mann Georg, war eine fröhliche Frau mit dunklen Knopfaugen und dichten Locken, von denen sich einige vorwitzig aus der Hochsteckfrisur stahlen. Ihr ganzes Gesicht lachte, als sie mit böhmischem Dialekt die geschmackvolle Einrichtung bewunderte und dabei vor allem die mit floralen Motiven bedruckten Vorhänge hervorhob.

Die Feigls hatten von ihren vier Kindern den erstgeborenen Sohn Johann mitgebracht, der in etwa so alt war wie Otto. Die jüngeren Brüder Georg Junior und Max waren zu Hause geblieben.

Ebenfalls dabei war das Töchterchen Theresia, die in ihrem pluderigen Kleid mit Rüschenbesatz an ein Sahnebaiser erinnerte. Und die, als man den Gastgebern vorführen wollte, dass sie mit ihren dreizehn Monaten bereits laufen konnte, glucksend ein paar Schritte wagte, bevor sie die Ärmchen wieder nach der Mutter ausstreckte.

Doch weil Otto kleine Mädchen ähnlich spannend fand wie Graupensuppe, galt seine ganze Aufmerksamkeit Johann, der in diesem Augenblick allen Geschwistern nacheinander artig die Hand gab und bei Lisbeth, Mimi und Tilla sogar eine Verbeugung andeutete. Er trug einen Anzug aus teurem Stoff, ein sauberes Hemd und eine Weste, aus deren Tasche eine Uhrenkette hing, dazu glänzend polierte Schuhe. Seine Stirn war hoch und das dunkle Haar ordentlich gescheitelt, was seinem Aussehen eine gewisse Ernsthaftigkeit verlieh.

An jenem Tag hatte die Mutter ihr schönstes Geschirr aus weißem Porzellan mit den blauen Ranken aufgedeckt, das sie ansonsten nur an Feiertagen hervorholte.

Gemeinsam mit Lisbeth und dem Dienstmädchen Minna trug sie nacheinander die zubereiteten Köstlichkeiten auf. Zuerst servierten sie eine Bouillon mit Eierstich, danach einen unter beifälligen Blicken in der Mitte des Tisches platzierten Rinderbraten mit dicker Sauce. Auf einer versilberten Servierplatte in Form einer Muschel lag der junge Spargel, den die Geschwister am Abend zuvor gestochen hatten. Dazu gab es über den Winter gelagerte Kartoffeln und zum Nachtisch buttrigen Griespudding mit Rhabarberkompott.

Es war ein wahres Festessen, das sich über fast zwei Stunden hinzog. Während die Kinder es nicht abwarten konnten, dass die Teller endlich abgeräumt wurden, und Paul zweimal ermahnt werden musste, gefälligst still zu sitzen, unterhielten sich die Erwachsenen über den anstehenden Neubau des Geschäftshauses der Feigls in der Großen Bäckerstraße, der über zwei Grundstücke gehen sollte. Und in dem es neben modernen Warmwasserleitungen und Heizungen auch eine elektrische Glockenanlage für jede Partie geben sollte. Bis Frau Feigl, die ihren Mann wohl schon zum hundertsten Mal darüber erzählen hörte, dazu überging, von der Kolonialausstellung zu berichten, die sie im vorigen Jahr mit der ganzen Familie besucht hatte. Sie hatte sich einfach nicht daran sattsehen können, wie die Singhalesen mit flinken Händen blaue Mondsteine schliffen oder Ornamente in Messing stanzten.

»Am meisten haben mich die natürliche Eleganz ihrer Bewegungen beeindruckt«, erzählte sie mit leuchtenden Augen, »und das weiche Fließen ihrer bunten Röcke. Einzig der Gesang war etwas gewöhnungsbedürftig, obwohl sie schöne Stimmen hatten.«

»Dreiundvierzig Personen hat Hagenbecks Bruder John dafür höchstpersönlich mit dem Schiff von Colombo aus nach Hamburg gebracht«, ergänzte nun ihr Gatte und hob die Stimme, um das Gespräch auch bei diesem Thema wieder an sich zu reißen. »Samt Waffen, Häusermaterial und Gerätschaften.«

»Interessant«, sagte Ottos Vater nur, der sein hart verdientes Geld ungern für Amüsement ausgab und im Kopf die unermesslichen Kosten dieser Ausstellung überschlug.

Otto warf Paul einen warnenden Blick zu, damit er nicht verriet, dass sie beide ebenfalls dort gewesen waren, heimlich und auf Pauls Drängen. Er selbst hatte die fünfzig Pfennige nur schweren Herzens hergegeben, um im Garten des bürgerlichen Hauses am Neuen Pferdemarkt zwischen dem dicht gedrängten, gaffenden und feixenden Publikum nach dem Naturvolk aus Ceylon Ausschau zu halten.

Als Erstes war ihm der dumpfe Geruch von Kot aufgefallen, der von den Elefanten stammte, die hin und her schaukelten, den Blick auf etwas gerichtet, das hinter den Zuschauern zu liegen schien. Otto hatte sich ordentlich recken müssen, ehe er zwischen den sich herumschiebenden Menschen auch das Lager sehen konnte. Es bestand aus kreisförmig angelegten Hütten mit Dächern aus geflochtenen Palmenwedeln, vor denen Frauen in Nationaltracht saßen und sangen, während die Männer mit seltsamen Kämmen auf dem Kopf zu den Schlägen einer Trommel wild umhersprangen.

Als er nur noch die Hüte der sich immer dichter an den Zaun drängenden Zuschauer sah und statt des Elefantenkots den an Mänteln und Jacken haftenden Geruch nach Veilchenwasser und verschüttetem Bier wahrnahm, war er, sich nach frischer Atemluft sehnend, auf die Straße zurückgegangen. Dort wartete er auf Paul, der eine geschlagene Stunde brauchte, ehe er endlich nachkam.

»Die fremden Menschen haben mir leidgetan«, murmelte Johann, nachdem Herr Feigl seinen Bericht mit einem Lobgesang auf den aufklärerischen Wert beendet hatte. »Die Leute haben sie angegafft wie Tiere.«

Johann erntete einen scharfen Blick seines Vaters, woraufhin er sich unwillkürlich duckte.

»Das war das Abenteuer ihres Lebens«, sagte Herr Feigl, halb empört, halb belehrend. »Sie werden ihren Enkelkindern noch von den unfassbaren Wundern unserer Kultur erzählen. Tatsächlich durfte ich mich dazu erst kürzlich mit Carl Hagenbeck austauschen, der mit seiner Gemahlin unser Daunenlager besucht hat. Er betonte, wie freundschaftlich er den Darstellern verbunden war. Einer von ihnen, ein Indianerhäuptling, hat sogar unsere Sprache gelernt, weshalb er einem Major, der in der nordamerikanischen Pampa die Orientierung verloren hatte, das Leben rettete.«

»Georg«, unterbrach ihn seine Frau, die die zunehmende Unruhe der anwesenden Kinder bemerkte und offenbar nichts von allzu preußischen Erziehungsmethoden hielt. »Vielleicht sollten wir fragen, ob unsere Gastgeber der Fortsetzung lieber in ungezwungenem Rahmen folgen möchten?«

»Eine gute Idee«, sagte Ottos Mutter, und der Vater hob angesichts dieses ungewohnt vorlauten Einlasses die Brauen. »Gehen wir in die Stube und setzen die Unterhaltung bei einem Gläschen Chantreuse fort.«

»Sehr gerne«, rief Herr Feigl aus. »Ist das nicht dieser französische Kräuterlikör, den Sie vergangenen Herbst im Prozess gegen den Stettiner Etikettenschwindler vertreten haben?«

Ottos Vater strich sich schmunzelnd über sein Bärtchen. »So ist es. Und ich darf Ihnen heute stolz verkünden, dass mir die Klosterbrüder bei meinem letzten Aufenthalt in Grenoble die Generalvertretung der Grande Chartreuse L. Garnier übertragen haben.«

»Tatsächlich? Mein lieber Herr Lagerfeld, darauf sollten wir aber anstoßen!«

Stühle wurden gerückt, der Tisch wurde abgedeckt, und während Lisbeth in der Küche verschwand, um dem Dienstmädchen beim Abwasch zu helfen, verzogen sich die Erwachsenen, gefolgt von Joseph und dem kleinen Hans, der die Geschichte mit dem Indianerhäuptling unbedingt zu Ende hören wollte, in die gute Stube.

»Gehen wir nach draußen?«, fragte Otto Johann, nachdem die Mädchen mit der kleinen Theresia im Schlepptau verschwunden waren und auch Paul sich verzogen hatte.

Dieser nickte freundlich. »Gern.«

Als Otto voranging, um dem Gast die Tür aufzuhalten, die vom Esszimmer in den Garten führte, dachte er, dass der nun folgende Teil des Abends mit Johann, der während der vergangenen Stunden nicht mehr als zweieinhalb Sätze gesagt hatte, gewiss recht schweigsam verlaufen würde.

4

Obwohl die Abendsonne die Wolken längst vertrieben hatte, war die Luft wieder frisch geworden. Im goldenen Dämmerlicht zeigte Otto dem jungen Gast die Tomatenstauden, an denen bereits grüne Früchte hingen. Die Reihen mit Rüben, Kartoffeln und Kohl.

»Habt ihr einen Gärtner?«, fragte Johann höflich, als sie sich auf der Bank am Ende des Grundstücks niederließen.

»Nein, das hat mein Vater angebaut. Ich helfe ihm jeden Abend von halb sieben bis zum Dunkelwerden und an den Sonntagen.« Johann lächelte, und da es für Otto nicht ersichtlich war, ob aus Mitleid oder Anerkennung, setzte er nach: »Es erfüllt mich, mit den Händen in der Erde zu wühlen. Und was machst du gerne?«

»Segeln.« Johann blickte an Otto vorbei zum Haus, aus dem nun Mimi und Tilla traten, die kleine Theresia zwischen sich an der Hand. »Und Berichte des Medizinalrats lesen. Und die des Hygienischen Instituts.«

»Du liest medizinische Berichte?« Otto sah ihn erstaunt an. Er konnte sich Unterhaltsameres vorstellen, als in seiner Freizeit Abhandlungen über Krankheiten zu studieren. »Dann möchtest du also Arzt werden.«

»Nein.« Ein Schatten flog über Johanns Gesicht. »Mein Vater will, dass ich Rechtswissenschaften studiere. Aber man muss vorbereitet sein.«

»Vorbereitet? Worauf?«

»Auf die Dinge, die unsere Gesundheit bedrohen. So wie die Cholera.«

Otto zog die Brauen zusammen. »Du denkst im Ernst, man hätte eine Ausbreitung verhindern können, wenn man die Berichte des Medizinalrats gelesen hätte?«

Johann antwortete nicht, sah stattdessen zu Boden.

Otto dachte, dass in seinem Blick viel Schmerz lag und er vielleicht in diesem Moment an einen geliebten Menschen dachte, den er an die heimtückische Krankheit verloren hatte.

Unwillkürlich drängten sich ihm Erinnerungen an den Gestank auf, der in jenem Hitzesommer von den Kanälen emporgestiegen war und das nahende Unheil verkündete, während die Bürger der Stadt nichts ahnend weiter ihren Geschäften nachgingen. Erst, als auf dem Platz vor dem Weinhandel die Bretterzäune standen, in deren Mitte die Toten aus dem Gängeviertel lagerten, verkündete Ottos Vater, dass sie in Groß Flottbek bleiben würden, bis sie ihres Lebens wieder sicher sein konnten.

Als Otto die Stadt nach bangen Wochen wieder betrat, waren der Cholera achteinhalbtausend Hamburger zum Opfer gefallen. Über allem lag der Geruch von Chlor, den die Desinfektionskolonnen in den Gassen und Häusern zurückgelassen hatten. Die Straßen waren furchtbar leer. Manche Läden waren verschlossen, viele Fenster verhängt. Ja, auch er hatte sich unbehaglich gefühlt beim Anblick der Trostlosigkeit.

»Es war doch längst bekannt, wie die Krankheit entsteht«, platzte Johann in die Stille. »Nicht erst seit Robert Koch. Und dass vom mit Fäkalien verunreinigten Elbwasser eine Gefahr ausgeht. Aber die Herren Senatoren haben lieber ein imposantes Rathaus gebaut, statt Anlagen, um das Trinkwasser zu säubern. Als dann immer mehr Menschen starben, haben sie nichts unternommen, weil sie Angst hatten, die Nachricht von der tödlichen Seuche könnte den Handel zusammenbrechen lassen. Es ist verflucht noch mal schiefgegangen, verstehst du? Ich will nicht, dass sich das jemals wiederholt.«

Otto staunte. Der stille Johann hatte geredet wie ein Wasserfall und dabei sogar geflucht. »Und was hat das nun mit den Berichten des Medizinalrates zu tun?«

»Ganz einfach: Nach dieser Sache wurde das Hygienische Institut gegründet«, antwortete Johann mit einem Blick, als sei Otto schwer von Begriff. »Und alles, was dem leitenden Arzt auffällt, landet auch in den Berichten.« Er sah zu den Mädchen. »Ich will nicht, dass so etwas noch einmal passiert«, wiederholte er.

»Das verstehe ich gut«, sagte Otto leise. Nun musste er doch wieder an seine kleine Schwester denken. Auch Helenes Tod hätte man verhindern können, wenn bekannt gewesen wäre, was mit Keimen verunreinigte Milch im schlimmsten Fall anrichtete.

Sie war nicht die Einzige gewesen, die allzu früh ging. Als Otto zwei Jahre alt gewesen war, befiel seine Brüder Franz und Carl ein heftiges Fieber, das Franz, im Gegensatz zu dem damals elfjährigen Carl, nicht überlebte. Und im vergangenen Dezember war die zweiundzwanzigjährige Erna gestorben, die der Mutter im Haushalt zur Hand ging und immer auf die jüngeren Geschwister aufpasste. Die gutmütige, duldsame Erna verschied morgens um sieben, kurz nachdem die vier Schulkinder samt dem Vater und den älteren Brüdern gerade das Haus verlassen hatten und in der Bahn in Richtung Altona saßen.

Einen Tag später war der Vater mit Carl wieder in die Stadt gefahren, weil er seine Geschäfte nicht im Stich lassen wollte. Er hatte es dem Zweitältesten Joseph überlassen, dem Amt davon Meldung zu machen. Die Kinder hatte er ermahnt, nach vorne zu blicken und den Schmerz nicht zuzulassen. Sich dankbar zu zeigen für jeden Tag, an dem sie genügend zu essen hatten und sich guter Gesundheit erfreuten. Vor allem aber sollten sie die Eltern nicht mit ihrem Geheule belasten.

Daran hatten sich alle gehalten, bis sie den Schmerz irgendwann tatsächlich nicht mehr fühlten.

Doch an manchen Abenden sah Otto die Mutter nach getaner Arbeit am Küchentisch sitzen und alte Fotos betrachten, ebenso die Ausschnitte mit den Traueranzeigen aus der Zeitung. Sorgfältig verwahrte sie die Sachen im Schrank und nahm sie immer dann heraus, wenn die Erinnerung an die verlorenen Kinder sie überwältigte.

Der Tod war ihr ständiger Begleiter, und Otto dachte, wie viel wohler ihm wäre, ihn nicht mehr um sich zu haben.

»Du solltest Arzt werden«, sagte er laut. »Oder Hygieniker. Die werden dringender gebraucht als Juristen.«

Auf Johanns Gesicht stahl sich ein Lächeln. »Was ist mit dir? Möchtest du Weinverlasser werden?«

»Nein«, antwortete Otto. »Ich will die Welt sehen. Nach Südamerika reisen, vielleicht nach Valparaíso. Ich werde mein Geld mit Tabak verdienen. Oder mit Kaffee. Der Vater von meinem Freund Heinrich macht mit Salpeter, Bananen und Kaffee ein Vermögen. Heinrich hat mir neulich einen Brief von ihm gezeigt. Es muss herrlich sein, und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dort zu arbeiten.«

»Was stand denn in dem Brief?«

Otto schloss die Augen. Er konnte sich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, nur an einen Absatz, den er auswendig wusste.

»Von den am Fuße der Cordillera de los Andes emporsteigenden Häusern und Gärten blicke ich auf die mit Schiffen aus aller Herren Länder bedeckte Bai. Dahinter dehnt sich der unermessliche Ozean, eine türkisblaue Fläche, die dann und wann ein leichter Wind kräuselt.«

Die Bilder von der Bewegung des Wassers, von den unzähligen Schiffen, die jeden Sonntag ihre Flaggen hissten, wurden auf einmal wieder lebendig. Otto hörte das Rufen der Matrosen, die die Ladung löschten, das Geräusch der flatternden Segel. Heinrich hatte ihm eine Aufnahme gezeigt, auf der ein Garten mit exotischen Pflanzen zu sehen war, darin ein Papagei. Sie war nur schwarzweiß, aber in Ottos Kopf entstand die Vorstellung eines bunten Gefieders in Gelb, Rot und Blau vor dem berauschenden Grün des Palmenwaldes.

Ein Kribbeln war in seiner Brust emporgestiegen, das sich wie ein Schauer im ganzen Körper ausbreitete. Mit einem Mal hatte Otto gewusst, dass er seine Jahre nicht wie sein Vater als Weinverlasser und beeideter Sachverständiger der Stadt Hamburg hier im Deutschen Reich verbringen würde, nein. Im selben Moment, als Heinrich den Brief wieder zusammengefaltet hatte, war in ihm der Entschluss gereift, die Welt nicht als Zuschauer am Zaun einer inszenierten kolonialen Ausstellung, sondern mit eigenen Augen erkunden zu wollen.

»Du willst dich deinem Vater widersetzen?«, fragte Johann in diesem Moment, und Otto schlug die Augen wieder auf.

»Ich widersetze mich ihm nicht. Das ist alles in der Familie besprochen. Mein ältester Bruder Carl wird die Weinhandlung übernehmen, und Joseph arbeitet ja auch im Kontor. Ich werde an Ostern mein Examen machen und dann bei den Gebrüdern Michahelles beginnen, die Kaffee importieren und in Schulau eine Zuckerfabrik besitzen. Und nach dem Militärdienst ziehe ich in die Welt.« Als er Johanns skeptischen Blick bemerkte, zuckte er die Schultern. »Zweifelst du etwa an meiner Tauglichkeit? Ich weiß, mein Brustumfang ist noch zu gering, aber das kann man mit dem Expander trainieren.«

»Das ist es nicht. Nur … dein Vater hat sich auf der Herfahrt mit meinem darüber unterhalten. Er zieht es offenbar in Erwägung, dich als Nachfolger zu bestimmen.«

»Mich?« Otto schüttelte den Kopf. »Du musst dich verhört haben. Es steht außer Frage, dass Carl das macht. So ist es besprochen.«

»Ich habe mich nicht verhört«, beharrte Johann. »Dein Vater sagte, dass du der Aufgeweckteste von allen bist und Joseph zu schlecht sieht, weshalb er nicht dazu geeignet ist, in dunklen Kellern Etikettenfälschungen zu erkennen.«

Otto sah zum Haus hinüber, in dem inzwischen einzelne Lichter entzündet waren. Nur Carls Zimmer blieb dunkel.

Von der Elbe wehte ein kalter Wind herüber, der den Duft des Meeres mit sich zu tragen schien. Ein Schiffshorn blies.

»Du hast dich geirrt«, wiederholte er fest.

Doch als sein Vater ihn wenige Tage später darüber informierte, dass er einen Lehrer engagiert hatte, der künftig zweimal die Woche mit Otto an dessen Französisch arbeiten sollte, war er sich nicht mehr ganz so sicher.

5 HAMBURG

1901

Seit jenem Gespräch im Gemüsegarten trafen sich Otto und Johann unregelmäßig sonntags zum Billardspielen oder zu einem Spaziergang an der Alster. Doch so oft sie sich auch die Zukunft in goldenen Farben ausmalten und davon träumten, die Welt als Kaufmann zu bereisen oder bahnbrechende medizinische Entwicklungen zu erforschen: Das Thema Nachfolgeregelung war dabei nicht mehr zur Sprache gekommen. Und da Ottos Vater ihn 1899, als Joseph mit einem Fünfjahresvertrag für eine Handelsfirma nach Manila aufbrach, damit noch immer nicht behelligte, beschloss er, es endgültig als ein Missverständnis abzutun.

Seit er im September 1897 das Kontor der Gebrüder Michahelles, Kaffeeimport und en Gros