Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

In einer unnachahmlichen Mischung aus Lebensphilosophie, Humor und Melancholie erzählt Rafik Schami über Sehnsucht und Träume, Freundschaft und List, Lachen und Liebe. Da die Liebe oft seltsame Wege geht, ist es nicht verwunderlich, dass sogar ein einsames Schwein und ein altes Huhn zueinanderfinden. Aber vor dem Finden steht die Suche oder eine unbestimmte Sehnsucht nach etwas, das oft gar nicht so genau zu benennen ist. Wie bei der Mohnblume, die erst, nachdem sie die Sonne fand, wusste, dass sie sie überhaupt gesucht hatte. Rafik Schami versteht es, die Leserinnen und Leser in diesen 21 märchenhaften Geschichten zu verzaubern und zugleich ein wichtiges Stück gesellschaftlicher Realität einzufangen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 217

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

In einer unnachahmlichen Mischung aus Lebensphilosophie, Humor und Melancholie erzählt Rafik Schami über Sehnsucht und Träume, Freundschaft und List, Lachen und Liebe. Da die Liebe oft seltsame Wege geht, ist es nicht verwunderlich, dass sogar ein einsames Schwein und ein altes Huhn zueinanderfinden. Aber vor dem Finden steht die Suche oder eine unbestimmte Sehnsucht nach etwas, das oft gar nicht so genau zu benennen ist. Wie bei der Mohnblume, die erst, nachdem sie die Sonne fand, wusste, dass sie sie überhaupt gesucht hatte. Rafik Schami versteht es, die Leserinnen und Leser in diesen 21 märchenhaften Geschichten zu verzaubern und zugleich ein wichtiges Stück gesellschaftlicher Realität einzufangen.

Rafik Schami

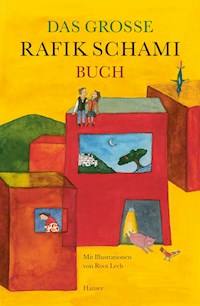

Das große Rafik Schami Buch

Mit Illustrationen von Root Leeb

Carl Hanser Verlag

Von der Liebe und anderen Herzsprüngen

Das Schwein, das unter die Hühner ging

Auf einem alten Bauernhof lebten einst viele Hühner und Schweine. Sie lebten dort sehr glücklich. Es gab immer genug zu essen und zu trinken. Der Hahn hatte einen prächtigen Misthaufen, auf dem er jeden Morgen die Sonne mit seinem »Kikeriki« begrüßen konnte, und die Schweine hatten eine große schlammige Pfütze, in der sie sich nach dem Mittagessen genüsslich suhlen konnten.

Die Hühner und die Schweine waren sehr höflich zueinander. Wenn sie einander begegneten, sagten sie »Guten Tag, Herr Nachbar« oder »Wie geht es Ihnen, Frau Nachbarin?«. Und abends riefen sie »Gute Nacht!«, bevor sie in ihren Ställen schlafen gingen. Aber trotzdem spielte kein Huhn jemals mit einem Schwein. »Ein Schwein kann nicht einmal über den Zaun fliegen«, dachten die Hühner, während gleichzeitig viele Schweine davon träumten, eines Tages fliegen zu können.

Hin und wieder ärgerte sich der Hahn über ein Schwein, wenn es versuchte, vom Misthaufen auf den Hof hinunterzurutschen, dabei kopfüber auf die Nase purzelte und den ganzen Misthaufen durcheinanderbrachte.

Auch die Schweine spielten nie mit den Hühnern. Kein Huhn konnte verstehen, wieso die Schweine sich um die Wette im Schlamm wälzten.

»Nein, meine Federn werden schmutzig. Wir Hühner mögen keine dreckigen Federn«, antwortete deshalb jedes Huhn schnippisch, wenn ein Schwein es zum Spielen einlud. Die Hühner wollten auch nie »Schubsen« spielen, sie hatten Angst zerquetscht zu werden.

»Was können sie denn außer dem blöden Eierlegen und Fliegen?«, ärgerten sich dann die Schweine und wandten sich grunzend ab.

Manches Huhn wiederum wollte auch so kräftig wie ein Schwein werden, aber sosehr es auch Körner aufpickte, nie wurde ein Huhn so schön rund und kräftig.

Dennoch waren die Hühner sehr zufrieden mit ihrem Leben, und wenn nicht ab und zu ein gemeiner Fuchs durch das kaputte Fenster in ihren Stall geschlichen wäre und eine ihrer Schwestern gerissen hätte, wären sie die glücklichsten Hühner der Welt gewesen.

Die Schweine hatten natürlich keine Angst vor dem Fuchs, und so waren sie alle rundherum zufrieden.

Alle?

Nein! Das Schwein Albin war unglücklich! Albin hatte von Geburt an eine schneeweiße Haut und nicht so eine rosige wie alle anderen Schweine. Deshalb wurde er von den anderen ausgelacht. Wenn die Schweine Versteck spielten, wurde Albin immer als Erster gefunden, sosehr er sich auch bemühte, still hinter einem Busch zu stehen. Nur einmal blieb er lange unentdeckt. Es war Winter, und überall lag Schnee. Albin stand ganz still und lächelte zufrieden vor sich hin. Als aber ein Hund kam und Albin für einen Stein hielt, sein Bein hob und pinkelte, quiekte Albin entsetzt. Die anderen Schweine wälzten sich vor Lachen.

»Albin ist ein Hundeklo!«, riefen sie im Singsang, und seit diesem Tag wollte kein Schwein mehr mit ihm spielen. Auch dann nicht, wenn Albin sich wie die anderen im Schlamm gewälzt hatte. »Ach Gott, wie dreckig du bist!« Die das riefen, waren zwar genauso dreckig, aber bei Albin sah man den Schmutz sofort.

So blieb Albin oft allein und träumte von einer Welt voller weißer Schweine.

Eines Tages sah Albin ein altes Huhn verschreckt gackernd aus dem Stall rennen. Der Hahn hatte es wütend verjagt, begleitet vom wilden Gekeife der anderen Hühner. »Elende Henne! Du sollst selber Eier legen!« Und noch vom Misthaufen herab verfluchte der Hahn das ängstliche Huhn als Dieb.

Keuchend erreichte das alte Huhn die ferne Ecke, in die sich Albin bereits zuvor zurückgezogen hatte.

»Na, was hast du denn angestellt?«, brummte Albin gutmütig. Das alte Huhn holte tief Luft und schüttelte den Kopf. »Ach, nicht der Rede wert, ich bin alt geworden und kann keine Eier mehr legen. Wenn der Bauer das erfährt, wirft er mich in den Topf. Wir sind vierzig Hühner, habe ich ihnen gesagt, und wenn jede Nachbarin mir ab und an ein Ei gibt, wird der Bauer nichts merken.«

»Wie denn? Kann er nicht zählen?«

»Der Bauer zählt die Eier nicht, mal sind es fünfundzwanzig, mal neunundzwanzig. Es macht ihm nichts aus. Wenn er aber sieht, dass immer bei mir ein Ei fehlt, dann wird er mir nicht einmal mehr das Wasser zum Trinken geben, und dann …« Das Huhn fing bitterlich an zu weinen.

»Ach so!«, rief Albin entsetzt.

»Ich habe ihnen gesagt, ich könnte ihren Küken Märchen erzählen, wenn sie keine Zeit für sie haben«, schluchzte das alte Huhn, »aber diese Dummköpfe haben mir nicht einmal zugehört. Der Hahn hat mich verstoßen, jetzt mögen mich alle nicht mehr!«

»Ach was, mir macht es nichts aus. Ich mag dich, auch wenn du keine Eier legst. Wie heißt du denn?«

»Lila!«, antwortete das Huhn. »Magst du mich wirklich?«, fragte es dann leise.

»Ja, klar, wenn ich es dir sage! Komm, wir spielen zusammen!«, rief Albin, und die beiden spielten vergnügt den ganzen Tag.

»Schaut her! Schaut her! Der Albin ist übergeschnappt, er hat ein Huhn als Freundin!« Die Schweine schüttelten verständnislos den Kopf.

»Tja, was habe ich gesagt«, krähte der Hahn. »Sie ist verrückt geworden, kein Wunder bei dem Alter! Schaut euch nur die dreckigen Federn an. So ist es, wenn ein Huhn ein Schwein zum Freund hat.«

Die Hühner fielen natürlich sofort in das Gezeter des Hahnes ein. Aber das machte den beiden Freunden gar nichts aus. Sie erfanden immer neue Spiele und kamen an diesem Tag aus dem Lachen nicht mehr heraus.

Als es Abend wurde, beschlossen beide, draußen auf dem Hof zu bleiben. Sie versteckten sich im Heu, bis der alte Bauer die Stalltüren abgeschlossen und sich mit schweren Schritten ins Haus begeben hatte.

Es war Vollmond. Albin und Lila saßen auf dem Misthaufen und schauten den Mond, die Sterne und die Felder an. Sie erzählten sich Geschichten von ihren Träumen und spürten nicht, wie schnell die Zeit verging. Als es wieder dämmerte, versteckten sie sich tief im Heu. Bald öffnete der Bauer die Türen, der Hahn krähte, aber Albin und Lila schnarchten in ihrem Versteck bis zum Mittag. Von Tag zu Tag und von Nacht zu Nacht verstanden sie sich besser.

Eines Nachts schauten beide tief in Gedanken versunken in die Ferne. Der Vollmond hatte die Felder wieder mit seinem schönen silbernen Glanz überzogen. Albin und Lila konnten sich kaum sattsehen am prächtigen Bild dieser Landschaft. Plötzlich schreckte Lila auf. Sie reckte sich, um besser sehen zu können, und wirklich, jetzt sah sie ihn, den Fuchs! Vor lauter Aufregung bekam sie Schluckauf.

»Was machst du denn für komische Geräusche? Hast du dich verschluckt?«, fragte Albin.

»Der Fu…, der Fu…, der Fuchs«, stotterte Lila.

»Du brauchst doch keine Angst vor dem Fuchs zu haben! Ich bin doch bei dir«, beruhigte Albin sie stolz.

»Ja, aber die anderen …«, flüsterte Lila leise. Alle Federn standen ihr zu Berge.

»Komm, ich habe eine Idee«, sagte Albin und erklärte Lila seinen Plan. Beide kicherten leise und eilten zum Hühnerstall. Lila stieg auf Albins Rücken und zog den Riegel auf. Und während Albin vorsichtig in den Hühnerstall schlüpfte, rannte Lila zurück zum Schweinestall, flatterte leise durch das zerbrochene Fenster in den Stall hinein und versteckte sich unter der Fensterbank. Kein Schwein hatte es bemerkt, aber drüben im Hühnerstall wachte der Hahn auf, als Albin auf dem Weg zum Fenster auf eine Schüssel trat.

»Jetzt bringt dieses verrückte Huhn auch noch das Schwein mit nach Hause!«, rief der Hahn verärgert, und die Hühner gackerten zustimmend. »Psssst! Seid doch leise! Der Fuchs ist draußen«, flüsterte Albin.

»O Gott, der Fu…, der Fuchs«, krächzten die Hühner ängstlich.

Der Fuchs erreichte den Hühnerstall und wollte wie gewohnt durch das kaputte Fenster schleichen, doch er bekam einen Riesenschreck, als er Albin dahinter erblickte.

»Na, alter Fuchs! Wie geht’s, wie steht’s?«, fragte Albin den verdutzten Fuchs.

»Ach, danke, es geht so, aber sag mal, was machst du denn hier? Das ist doch …, das ist doch der Hühnerstall!«

»Nein, hier wohnen jetzt wir. Die Hühner sind in den anderen Stall gezogen«, antwortete Albin laut.

Drüben fing Lila an, leise zu gackern.

»Ich danke dir«, sagte der Fuchs erleichtert, als er das verräterische Gackern hörte. »Ich wusste nicht, dass Schweine den Füchsen helfen, wenn ich das meinen Freunden erzähle, wird keiner mir glauben.«

»Oh, doch«, erwiderte Albin. »Aber pass auf, die Hühner sind dicker geworden.«

»Na, das ist ja prima! Ich habe riesigen Hunger.« Dem Fuchs lief das Wasser im Mund zusammen. Er machte kehrt, lief über den Hof und sprang mit einem Satz in den dunklen Stall hinein …

Die Schweine quiekten erschreckt auf, rannten blind im Stall umher und trampelten den Fuchs nieder. Und jedes Mal, wenn er sich gerade wieder aufrappeln wollte, wurde er erneut von einem Koloss zu Boden geworfen. Der Fuchs schrie so entsetzt und schmerzerfüllt um Hilfe, dass alle Hühner lachten. Denn sie hatten in dieser Nacht zum ersten Mal keine Angst mehr vor dem Fuchs.

»Verfluchter und verhexter Hof! Die Hühner sind zu Schweinen geworden!« Mit größter Mühe hatte sich der Fuchs aus dem Fenster ins Freie gerettet, machte sich davon und schwor laut, diesen Hof nie wieder zu betreten.

»Ich sagte dir doch, sie sind dicker geworden«, klang Albins Stimme noch lange schadenfroh in seinen Ohren.

Der Hahn aber bedankte sich bei Albin und Lila. Er war beschämt, dass er Lila beschimpft hatte, bloß weil sie keine Eier mehr legen konnte. Und die Schweine waren stolz auf ihren Albin, der den schlauen Fuchs reingelegt hatte. Jetzt wollten sie alle mit ihm spielen, aber er spielte weiterhin am liebsten mit Lila.

»Am besten ist es«, rief er übermütig und auch ein wenig stolz seinen neuen Freunden zu, »jede Sau befreundet sich mit einem Hahn und jedes Huhn mit einem Schwein!«

Liebesübungen

Den Jungen meines Viertels kannst du alles erzählen, nur nichts von der Liebe. Jeder Dreizehnjährige kennt sämtliche Fraktionen der PLO, die Stärken und Schwächen der Gewehre und Raketensysteme, aber mit ihnen über Liebe zu reden ist völlig unmöglich. Jeder von ihnen wird beim Zuhören zum Esel, beginnt auszuschlagen, »Iah« zu schreien, zu schnauben und zu beißen. So ging ich eines Tages fast verzweifelt zu Nadime.

Vorsichtig begann ich ihr zu erzählen. Ich erwartete Tadel, Mahnungen oder zumindest einen Seufzer, gefolgt von der Bitte: »Aufpassen, Junge, arabische Mädchen werden schon durch den bloßen Blick eines Mannes schwanger. Und beim ersten Kuss bekommen sie Zwillinge.« Das waren so ungefähr die Worte unseres Nachbarn Taufik an seinen Sohn gewesen, als der ein Mädchen aus unserer Gasse liebevoller als sonst angelächelt hatte, so dass die Geschichte sich rumsprach.

Nadime aber strahlte mich an und streichelte mir die Hand, während ich erzählte. Immer wieder flüsterte sie: »Schön, schön«, und ermunterte mich weiterzureden. Ich werde den Tag nie vergessen. Als ich zu ihr kam, zupfte sie gerade ihre Augenbrauen. Sie pflegte sich, anders als meine Mutter, jeden Tag, als erwarte sie einen Liebhaber.

Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich ihr damals alles erzählte, doch ich weiß, dass ich von meiner Befürchtung sprach, Samira werde das Weite suchen, sobald sie von meiner Armut erführe. Nadime schaute mich mit traurigen Augen an.

»Und wer hat dir diesen Unsinn beigebracht? Mein Carlos hätte in Argentinien jedes Mädchen haben können, und du musst wissen, die Argentinierinnen sind besondere Schönheiten, die beste Mischung der Kontinente. Und was hat er gemacht? Alle links liegen gelassen und sich ein Mädchen aus der Abaragasse gesucht, eine, die kein Wort Spanisch verstand und keinen Piaster besaß. Die Liebe wohnt im Herzen, und dort fließt bei allen Menschen, ob arm oder reich, schwarz oder weiß, das gleiche Blut. Das mach dir ein für alle Mal klar, und dann liebst du den Menschen, zu dem du dich hingezogen fühlst.«

»Aber sie spricht anders, so sicher und überzeugend, und ich weiß nicht, was ich drauf antworten soll. Also bleibe ich stumm und komme mir vor wie der letzte Depp.«

»Das mag sein, aber Sprechen kann man lernen. Vielleicht müssen die Hände, die dich aus dem Bauch deiner Mutter gezogen haben, ein bisschen hobeln, damit du Rundungen bekommst, an denen deine Freundin Freude hat. Wie heißt sie denn?«

»Samira«, sagte ich und lachte beim Gedanken an die Schleifarbeit, die Nadime an mir vornehmen wollte.

»Und was liegt dir auf dem Herzen? Was würdest du am liebsten tun?«, fragte sie.

»Ich möchte ihr einen Liebesbrief schreiben und sagen, dass ich nicht dumm bin, obwohl ich bisher viel geschwiegen habe.«

»Na gut. Dann setz dich hin und schreib. Und ich werde dir helfen den Brief zu verbessern«, sagte sie und fing an sich zu schminken. Nadime hat schöne Augen, und wenn sie sie mit Kajal hervorhebt, wirken sie sehr groß. Samira sagte später einmal, Nadime habe Augen wie die junge Liz Taylor, aber das stimmt nicht ganz, auch wenn sich die Gesichter ein bisschen ähneln. Nadime hat viel klügere Augen, und vor allem strahlen sie die Wärme ihres Herzens aus.

Ich brütete den ganzen Nachmittag über meinem Brief, und das, was herauskam, war die reinste Katastrophe. Nadime schaute sich meine Zeilen an und schüttelte den Kopf.

»Was soll das mit dem Heiraten? Und das hier? Drei Viertel des Briefes sind nichts als Entschuldigungen. Und das Gedicht am Ende mit der Sonne und der Nacht ist völlig daneben.«

Ich hatte Samira mein erstes und letztes Gedicht geschrieben. Es war nichts als verlogener Kitsch, ungefähr so: Du bist die Sonne / Ich bin die Nacht / Wir zeugen die Wonne / Bis der Tag wieder lacht.

»Nein«, sagte Nadime und legte mein mühselig voll geschriebenes Papier zur Seite. »Dem Brief fehlen Feuer, Sturm und Pfeffer. Übrigens, heiraten will jetzt erst einmal niemand, und gezeugt wird auch nichts, verstanden? Jetzt sollt ihr das Leben genießen, alles andere kommt später.«

Ich setzte mich hin und schrieb, was Nadime mir diktierte, während sie ein kleines Kissen umarmte und mit geschlossenen Augen hin und her schaukelte. Der Brief wurde immer deftiger, und ich merkte, wie mir das Ganze immer peinlicher wurde. Nadime sparte nicht mit Ausdrücken der Begierde und Sehnsucht nach Samiras Körper und Geruch. Ich hörte auf zu schreiben.

»Ist es nicht besser, etwas vorsichtiger zu sein?«

»Liebe und Vorsicht sind miteinander verfeindet. Schreib, was ich dir sage, oder lass mich meine Siesta genießen und such Pfarrer Basilius auf. Der ist in allem vorsichtig.«

Ich schrieb weiter, doch als Nadime diktierte: »Ich wünsche mir in meinen schlaflosen Nächten, dass meine Lippen zu Schmetterlingen werden, die deine Haut leise küssen«, wand ich mich wieder und wollte nicht weiterschreiben. Nadime spürte mit geschlossenen Augen, dass ich mit Zweifeln kämpfte. Sie zeigte mit der Hand auf die Tür, da schrieb ich folgsam weiter.

Nadime bestand darauf, dass ich das Geheimnis unserer Komplizenschaft für mich behielt. Das tat ich auch all die Jahre.

Samira war ganz hingerissen, als sie den Brief las. »Wenn man dich so still dasitzen sieht, hält man dich für einen harmlosen Jungen, aber stille Wasser sind tief. Robin Williams ist genauso. Das mit den Schmetterlingen hat mich ja umgehauen. So was hab ich noch in keinem Film gehört.«

Ich wusste nicht, wer Robin Williams war, aber mir war klar, dass Nadime den Kern getroffen hatte.

»Und wie bringe ich Samira schonend bei, dass ich arm bin?«, fragte ich sie nach ein paar Tagen.

»Armut kann man niemandem schonend beibringen. Mach es anders: Übertreibe und schockiere! Dann wird sie später das Gefühl haben, alles ist gar nicht so schlimm.«

Ich möchte wissen, woher Nadime das alles hat. Sie spricht immer so direkt, ohne »vielleicht« und »könnte«. »Wenn« und »aber« kennt sie nicht.

Ich erzählte Samira also beim nächsten Treffen von meiner schrecklichen Armut, die in dieser Darstellung, sagen wir mal, drei Stockwerke tiefer im Keller lag, als es in Wirklichkeit der Fall war. Samira war sofort fasziniert und wollte unbedingt so schnell wie möglich unsere Gasse kennenlernen.

Es waren aber noch ein paar Kleinigkeiten zu arrangieren, ehe Samira kommen konnte. Lange überlegten Nadime und ich, wie sich Samira unauffällig in unserer Gasse aufhalten und bewegen könnte. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Dorf ist, aber bei uns konnten wir Jungen und Mädchen aus der Gasse vieles zusammen machen, ohne dass die Erwachsenen daran Anstoß genommen hätten. Das war nicht das Problem. Doch wenn sich ein Fremder in der Gasse aufhielt, musste er dafür triftige Gründe haben, oder er wurde misstrauisch beäugt.

»Am besten kommt Samira zu mir, und du holst sie hier ab. Sie ist eine entfernte Nichte von mir, deren Eltern gerade nach Damaskus umziehen, und sie wird nun immer wieder zu Besuch kommen. Sag einfach, ich hätte dich gebeten, sie abzuholen, damit sie ein bisschen bei dir und der Clique sein kann.«

Die Clique, das waren mit mir vier Jungen und zwei Mädchen. Adnan, der Sohn des Postboten, war vierzehn, simpel und gutmütig. Baschar war gerade dreizehn geworden. Er war ein Angeber und der schärfste Typ von uns allen. Salman war ein Winzling, aber der größte Gauner im christlichen Viertel. Aida und Jeannette gehörten auch dazu. Aida war klein und gedrungen wie ihre Mutter und hatte die gleiche scharfe Zunge, aber sie war die beste Tänzerin, die ich je erlebt habe. Jeannette dagegen hatte rote Haare, eine mit Sommersprossen übersäte rosa Haut, von nichts eine Ahnung und vor allem Angst. Sie erschrak sogar vor ihrem eigenen Schatten. Kannst du dir vorstellen, dass jemand in der Nacht auf dem Weg zur Toilette mit einem Lineal gegen alle Türen klopft, um sich bemerkbar zu machen? Warum? Das habe ich sie auch gefragt. »Damit ein Einbrecher mich hört und sich versteckt«, antwortete Jeannette. »Wenn ich dann im Bett liege, kann er von mir aus weiterstehlen. Er soll mir nur keine Angst einjagen.«

Obwohl jedes Mitglied der Bande Geschwister hatte, die ein paar Jahre jünger oder älter waren, gehörten die nicht dazu. Es war in unserer Clique verpönt, sie mitzubringen, denn Geschwister waren nur eine Last, und in der Regel petzten sie bei den Eltern, um Eindruck zu schinden. Jasmin, meine Schwester, weinte oft, weil ich ihr nicht erlaubte, mit uns auf die Felder zu gehen oder auch nur auf der Gasse zu spielen. Später hatte sie ihre eigene Clique, die dann uns boykottierte. Bei uns Arabern ist das doch so: Jeder von uns ist allein ein edler Ritter, zu zweit sind wir Brüder, zu dritt zwei Streithähne und ein Richter, und wenn wir zu viert sind, bilden wir eine Sippe mit einem Scheich an der Spitze. Und jede Sippe muss Konkurrenz haben, sonst macht das Leben keinen Spaß.

Unsere Clique bestand seit unserer frühen Kindheit, denn wir hielten uns mehr auf der Gasse auf als bei unseren Eltern. Ich galt als der Fuchs der Bande, denn immer, wenn es eng wurde, wusste ich einen Ausweg. In der Clique sagte keiner zu mir »Sohn der Hure«, sosehr wir uns auch manchmal stritten. Es gab eine gemeinsame Ehre, die jeder von uns hochhielt. Wer sie verletzte, wurde verstoßen. Dazu ist es sogar auch einmal gekommen. Wir hatten Jusuf, den Sohn des Uhrmachers, ermahnt, er solle aufhören, Geschichten über unsere Abenteuer zu verbreiten. Aber er besaß nun mal ein flinkes Mundwerk und erfand weiter Lügen, um bei den Nachbarn anzugeben. Da warfen wir ihn raus.

Kam ein Gast, für den einer von uns bürgte, so wurde er von allen anderen Mitgliedern willkommen geheißen.

Nadimes Plan war genial, doch ich fürchtete mich vor dem großen Angeber Baschar.

»Tja, da kann ich dir nicht helfen«, sagte Nadime. »Du wirst wohl deine Samira nicht vor der Welt verstecken und in Olivenöl einlegen können aus Angst, dass sie sich in einen anderen verliebt. Wenn sie dich liebt, brauchst du keine Angst zu haben, und wenn sie dich nicht liebt, noch weniger, weil du das besser heute als morgen erkennen solltest.«

Ich stand mit offenem Mund da, Nadime aber lächelte und hob mit ihrem Zeigefinger zärtlich meinen Unterkiefer, bis ich verlegen den Mund schloss.

Nadime verscheuchte auch meine Angst, Samira könnte erschrecken, wenn irgendein Dummkopf in der Gasse mich wieder »Sohn der Hure« nannte.

»Keine Sorge«, beschwichtigte mich Nadime, »sie soll es ruhig hören. Frauenohren hören so etwas anders. Und wenn sie das nicht versteht, kann ich es ihr immer noch erklären. Sie ist schließlich meine Nichte, nicht wahr?«

Samira ist drei Jahre älter als ich, aber einen Kopf kleiner. Als sie mich bei unserer ersten Begegnung fragte, wie alt ich sei, antwortete ich: »Achtzehn.« Und obwohl sie daran zweifelte, war sie erleichtert, denn nichts anderes wollte sie hören. Sie bohrte nie nach. Auch später in der Gasse nicht, zumal ihr der Angeber Baschar zugeflüstert hatte, er sei neunzehn.

Nun waren Samira und ich trotz unserer Zuneigung verschieden, sehr verschieden sogar. Samira ist ein Augenmensch. Ich bin ein Ohrenmensch. Für eine gute Geschichte gäbe ich mein letztes Hemd. Ich denke heute noch gern an die glücklichen Stunden in meiner Kindheit zurück, als ich zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte lang Scheherazade im Radio lauschen durfte.

Samira hatte sich keine einzige Folge angehört. Sie konnte schon immer schwer zuhören, aber dafür konnte sie dir eine Szene aus einem Film auch nach Jahren noch so genau beschreiben, als hätte sie ihn gerade eben gesehen. Sie war verrückt nach Kino. Und sie hatte Geld wie Heu, denn ihr Vater war einer der reichsten Männer von Damaskus, wenn nicht von ganz Arabien. Aber von all den reichen Schnöseln und Erbschleichern, die sie umschwärmten, wollte Samira nichts wissen. Ausgerechnet in mich, diesen armen Teufel, hatte sie sich verliebt.

Doch es war nicht einfach, sie zu lieben. Denn sie lief mit mir zwar zum Beispiel eine Straße entlang, war dabei aber gar nicht in Damaskus, sondern irgendwo in einem Film und sprudelte nach Belieben alles von Michelle Pfeiffer oder Kim Basinger, Julia Roberts, Isabelle Huppert, Jeanne Moreau, Ava Gardner oder weiß der Teufel welchen Schauspielerinnen hervor. Wenn sie sich mit mir unterhielt, sprach sie nicht wirklich mit mir, sondern zu irgendeinem Schauspieler in irgendeinem Film. Wenn sie aß, aß sie wie irgendeine Filmdiva in einem Film. Und da sie reich war, konnte sie sich sogar die Gerichte auf das Genaueste so zubereiten lassen, wie sie in den Filmen gezeigt wurden. Und die Kellner in den Restaurants gehorchten, weil es dann ein gutes Trinkgeld und Lob von Samiras Vater gab, der seine Tochter abgöttisch liebte. Solch ein Lob war Gold wert und besser als all die teuren Werbeplakate, denn wenn der Vater ein Restaurant für gut befand, ging er mit seinen reichen Kunden dort essen, und das bedeutete, dass an einem Tag ein ganzer Monatsverdienst hereinkam.

Auch wenn sie mich küsste, hatte sie nicht wirklich mich, sondern Robert Redford, Robert De Niro, Kevin Costner, Omar Sharif oder meinetwegen unseren Komiker Dured Laham vor sich. Wenn ich lachte, war ich Eddie Murphy, und wenn ich ernst blickte, sagte sie Sidney zu mir und meinte den schwarzen Schauspieler Sidney Poitier. Aber am liebsten war sie Ingrid Bergman in »Casablanca« und ich spielte unfreiwillig Humphrey Bogart.

Wenn wir uns stritten, war ich der eiskalte Alain Delon oder Michael Douglas. Ich war Clint Eastwood, wenn ich mich erfolgreich gegen meine Gegner wehrte, und Tony Curtis, wenn ich meinen Erfolg ergaunerte. Trat ich wie ein Ungetüm auf, rief sie: »Da kommt mein Gérard!«, und meinte Gérard Depardieu. War ich melancholisch oder traurig, so war ich Johnny Depp oder Andy Garcia. Und wenn ich mit anderen Mädchen flirtete, so verglich sie mich mit Marcello Mastroianni oder Harry Belafonte. Alles hing von ihrer Stimmung ab. Manchmal — wenn sie ärgerlich war — verglich sie mich nur noch mit ägyptischen Schauspielern, die sie alle nicht sonderlich gut fand. Sie waren ihr zu fett und spielten angeblich drittklassig.

Einzige Konstante bei ihr war mein Lachen. Sie behauptete, wenn ich lachte, sei ich wie der junge Harry Belafonte. Es spielte keine Rolle, dass der Schauspieler heute so alt ist wie ihr Großvater, denn in den Filmen war er jung, und für Samira blieb er es für immer und ewig. Ich finde, man muss schon etwas kurzsichtig sein, um mich mit Harry Belafonte zu vergleichen, aber genau das ist es ja. Samira ist furchtbar kurzsichtig, aber sie trug damals aus Eitelkeit nur in der Dunkelheit des Kinosaals eine Brille. Kontaktlinsen waren ihr ein Gräuel.

Samira war übrigens gleich begeistert von der Idee, als Nadimes Nichte in unsere Gasse zu kommen. Und eine Stunde später schaute die Hebamme schon zum Fenster heraus und rief mir zu, ich solle ihre Nichte mit der Gasse bekannt machen. So kam Samira schnell in unsere Clique, und da sie mit Geld um sich warf, eroberte sie die immer halb verdursteten und verhungerten Mitglieder im Sturm. Sofort befreundete sie sich mit den beiden Mädchen und kam von da an so oft, wie sie wollte. Und genauso schnell verliebte sich Baschar auch unsterblich in sie. Zu meinem und vor allem zu seinem Unglück, doch davon später.

Nachdem Samira beim zweiten Besuch unverblümt, wie es so ihre Art war, gefragt hatte, ob wir uns nicht irgendwo allein treffen könnten, eilte ich mit dieser Frage wieder zu meiner Freundin Nadime. Denn ich wollte auch gern mit Samira allein sein, wusste aber nicht, wie und wo.

»Hier bei mir«, war Nadimes knappe Antwort.

»Bei dir?«, fragte ich entsetzt.

»Wo denn sonst, in der katholischen Kirche?«

»Und du?«

»Ich verdrücke mich für ein Stündchen zu deiner Mutter und lasse mich mit Kaffee und Klatsch verwöhnen, bis du mir den Schlüssel bringst.« Sie lachte laut.

Und bis heute weiß ich nicht, wie mir die nächste Frage über die Lippen gestolpert kam: »Und was tun wir dann hier?«

Nadime verstand mich nicht recht. »Wen meinst du mit ›wir‹?«