12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

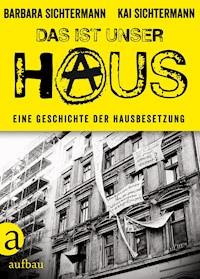

Legal – illegal – scheißegal: Hausbesetzer erzählen die Geschichte des Häuserkampfs. Als die Revolution nicht stattfand, als aus dem fröhlichen Widerstand der Studenten gegen die Pantoffelrepublik ihrer Eltern nichts wurde, schickte sich eine neue Generation an, die Städte mit viel Phantasie „zu erobern“. Das ist ihre Geschichte, in der unter anderen Daniel Cohn-Bendit und Klaus der Geiger zu Wort kommen und viele Beteiligte. Nicht nur in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, Freiburg und Zürich tobte seit den 1970er Jahren der Häuserkampf. Kai Sichtermann, Gründungsmitglied der legendären Band Ton Steine Scherben, war mittendrin. Gemeinsam mit seiner Schwester, der Publizistin Barbara Sichtermann, befragte er nun die wichtigsten Protagonisten von damals. Sie erzählen, wie alles anfing, was die Bewegung bewirkte und welche Kämpfe die Hausbesetzer im Laufe der Jahrzehnte ausgefochten haben. „Das ist unser Haus“ ist „oral history“, Lese-, Bilder- und Geschichtsbuch über eine Zeit, die angesichts stetig steigender Mieten und Wohnungspreise hochaktuell ist. Wem gehört die Stadt und wie stellen wir uns die Städte der Zukunft vor?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 485

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Über Barbara Sichtermann & Kai Sichtermann

Barbara Sichtermann, 1943 geboren, spielte zunächst Theater. 1968 zog sie nach Berlin und studierte Sozialwissenschaften und Volkswirtschaft. Seit 1978 arbeitet sie als freie Autorin über Frauenpolitik, die Stadt Berlin und die Revolte von 1968. 2015 erhielt sie den Theodor-Wolff-Preis.

Kai Sichtermann, 1951 geboren, ist freier Musiker und Buchautor. 1969 zog er nach Berlin und gründete 1970 mit Rio Reiser Ton Steine Scherben, deren Mitglied er bis zur Auflösung 1985 war. Seit der Neugründung 2014 geht er mit den ehemaligen Mitgliedern R. P. S. Lanrue, Funky Götzner und wechselnden Musikern wieder auf Tour.

Informationen zum Buch

Legal – illegal – scheißegal: Hausbesetzer erzählen die Geschichte des Häuserkampfs

Als die Revolution nicht stattfand, als aus dem fröhlichen Widerstand der Studenten gegen die Pantoffelrepublik ihrer Eltern nichts wurde, schickte sich eine neue Generation an, die Städte mit viel Phantasie »zu erobern«. Das ist ihre Geschichte, in der unter anderen Daniel Cohn-Bendit und Klaus der Geiger zu Wort kommen und viele Beteiligte.

Nicht nur in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, Freiburg und Zürich tobte seit den 1970er Jahren der Häuserkampf. Kai Sichtermann, Gründungsmitglied der legendären Band Ton Steine Scherben, war mittendrin. Gemeinsam mit seiner Schwester, der Publizistin Barbara Sichtermann, befragte er nun die wichtigsten Protagonisten von damals. Sie erzählen, wie alles anfing, was die Bewegung bewirkte und welche Kämpfe die Hausbesetzer im Laufe der Jahrzehnte ausgefochten haben.

»Das ist unser Haus« ist »oral history«, Lese-, Bilder- und Geschichtsbuch über eine Zeit, die angesichts stetig steigender Mieten und Wohnungspreise hochaktuell ist. Wem gehört die Stadt und wie stellen wir uns die Städte der Zukunft vor?

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Barbara Sichtermann Kai Sichtermann

Das ist unser Haus

Eine Geschichte der Hausbesetzung

Inhaltsübersicht

Über Barbara Sichtermann & Kai Sichtermann

Informationen zum Buch

Newsletter

»Fünfzig nehmen sich ein Haus« Die Epoche 1970 bis 1995

Hintergründe

Rechtfertigungen

Motive und Utopien

Medienstrategien

Gewalt und Solidarität

Leben in besetzten Häusern

Künste und Projekte

Anpassung und Widerstand

Exkurs: Die Bremer Stadtmusikanten

Die Brennpunkte: Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln

Berlin

Legal – illegal – scheißegal

»Ich bereue nichts. Es war wunderbar«

RAUCH-HAUS-SONG

Auf der Suche nach meinem Ort

Der 22. September 1981

Es lebe Teddy Podgorski

»Oh, hier ist Platz, hier können wir alles machen«

Exkurs: Die Bauwagenburg – einfach nur Freiheit

Frankfurt

»Wir wollen alles«

Tragödie Westend

Ohne Hausordnung

»Ein richtiges Leben im falschen System«

Hamburg

Recht auf Stadt

Hafenstraße – alles in die Waagschale

»Flora für alle, sonst gibt’s Krawalle«

Köln

Hallo Sanierungsmafia – es geht weiter!

»Stollwerck bleibt zartbitter«

»Was seid ihr – Menschen?«

Büro mit Bad für Drop-outs

Andere Schauplätze I: Freiburg, Tübingen, München

Freiburg

Wahn und Sinn

Exkurs: »Manchmal fällt auf uns der Frost«

Tübingen

Vision Offene Jugendarbeit

München

»46 Demonstranten und ein Dackel«

Andere Schauplätze II: Monheim, Hannover, Göttingen

Monheim

Nach einem Rock-Konzert

Hannover

»Alles wäre weg gewesen«

Göttingen

»Kraker Schule statt Prager Schule«

Andere Schauplätze III: DDR/Ost-Berlin

Vom Schwarzwohner zum Hausbesetzer

Flüsterpropaganda in Ostberlin: »Du, da ist ’ne leerstehende Wohnung«

Andere Schauplätze IV: Hausbesetzerbewegungen im nahen Ausland

Dänemark, Niederlande, Schweiz, Österreich

Dänemark

»Um füreinander da zu sein«

Niederlande

»Bleiben, aus Prinzip!«

Schweiz

»Machet us em Staat – Gurkesalat«

Österreich

»Pizzeria Anarchia«

Die Front wird bunter

Nachwort

Danksagung

Literaturliste

Anmerkungen

Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …

Impressum

Nächste Seite: TUWAT-Demo in West-Berlin, 5. September 1981 © Michael Kipp/Umbruch Bildarchiv

»FÜNFZIG NEHMEN SICH EIN HAUS« DIE EPOCHE 1970 BIS 1995

Hintergründe

»Geradeso ist es mit der Wohnungsnot. Die Ausdehnung der modernen großen Städte gibt in gewissen, besonders in den zentral gelegenen Strichen derselben dem Grund und Boden einen künstlichen, oft kolossal steigenden Wert; die darauf errichteten Gebäude, statt diesen Wert zu erhöhn, drücken ihn vielmehr herab, weil sie den veränderten Verhältnissen nicht mehr entsprechen; man reißt sie nieder und ersetzt sie durch andre. Dies geschieht vor allem mit zentral gelegenen Arbeiterwohnungen, deren Miete, selbst bei der größten Überfüllung, nie oder doch nur äußerst langsam über ein gewisses Maximum hinausgehn kann. Man reißt sie nieder und baut Läden, Warenlager, öffentliche Gebäude an ihrer Stelle. […] Das Resultat ist, dass die Arbeiter vom Mittelpunkt der Städte an den Umkreis gedrängt, dass Arbeiter- und überhaupt kleinere Wohnungen selten und teuer werden und oft gar nicht zu haben sind; denn unter diesen Verhältnissen wird die Bauindustrie, der teurere Wohnungen ein weit besseres Spekulationsfeld bieten, immer nur ausnahmsweise Arbeiterwohnungen bauen.«1

Dies schrieb unter dem Titel »Zur Wohnungsfrage« Friedrich Engels im Jahre 1872, exakt ein Jahrhundert, bevor in Frankfurt, Berlin, Hamburg, Köln und vielen anderen »modernen großen Städten« der sogenannte Häuserkampf begann. In ihren Grundzügen war die Misere dieselbe geblieben. Zwar baute man in den Stadtzentren vor allem Bürotürme und weniger Warenlager, zwar steuerte man den Strukturwandel in Richtung »autogerechte Stadt«; auch blieben Arbeiter nicht die einzigen Opfer dieses Wandels, auch die Mittelschicht war bedroht. Im Wesentlichen aber hatte der Kollege und Freund von Karl Marx die Dinge richtig vorausgesehen. Und er blieb in seiner Streitschrift den Begründungszusammenhang der »Wohnungsfrage« nicht schuldig. Solange das Privateigentum an Grund und Boden fortbestehe und von der herrschenden Klasse mit Gewalt verteidigt werde, schrieb Engels, könne die Wohnungsnot nicht abgewendet werden. Ein Jahrhundert weiter bestätigten Hausbesetzer in ganz Europa seine Theorie.

Die Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg war vorbei, und die Ära der Verwandlung erhalten gebliebener oder restaurierter Innenstädte in »Spekulationsfelder« hob an. In Frankfurt am Main ging es besonders resolut zur Sache. Hier erzielte der Grund und Boden von den 1950er bis zu den 1970er Jahren einen »kolossal steigenden« Extremwert – er wuchs um das 200fache und mehr. Die Spekulanten im Zusammenspiel mit den Banken, die ihnen günstige Kredite einräumten, und dem Magistrat, der Zuschüsse gewährte, übernahmen das Zentrum. Hier wollten sie ihre Bürohochhäuser hinstellen, die eine prachtvolle Gewerbemiete abwerfen würden, und die kleinen Leute, die noch dort wohnten, sollten sich an den Stadtrand verziehen. Ganz so, wie die Entwicklung bei Engels skizziert worden war.

Die Bürgerinitiativen und Mietergruppen, die sich daraufhin bildeten und aus denen die Hausbesetzerszene hervorging, hatten wahrscheinlich ihren Engels gelesen. Denn im Zuge der studentischen Proteste ab 1967 waren die beiden Autoren des »Kommunistischen Manifests«, Marx und Engels, auch in Westdeutschland wieder salonfähig geworden – wenn auch zuvörderst im akademischen Rahmen. Aber die kritische Jugend an den Universitäten, die dem restaurativen Klima und der reaktionären Politik im Nachkriegsdeutschland den Kampf angesagt hatte, verbreitete ihre Sicht der Dinge mit Megafonen über die gesamte Republik. Und in diesem Kontext wurden Marx und Engels als prophetische Gewährsleute häufig zitiert. Wie war das mit dem Privateigentum? War es nicht die Wurzel allen Übels? Und sollte man nicht, wie Marx es verlangt hatte, »radikal« dagegen vorgehen? Der Wohnungskampf hat diesen Hintergedanken nie verloren: dass es nicht angehe, ein knappes, nicht vermehrbares Gut wie den Boden, insbesondere dort, wo viele Menschen sich ihn teilen müssen, in den Großstädten, privaten Eigentümern zu überlassen.

Dass auch kommunale Eigentümer, sprich: die Stadt als politische Körperschaft, deren Auftrag es doch sein sollte, für das Wohl der breiten Bevölkerung zu sorgen, meist derselben Kapitalverwertungslogik folgten wie die Privatwirtschaft und ihre Planung an den Bedürfnissen von Banken und Industrie orientierten, hatte allerdings die Idee der Verstaatlichung, bei der Marx und Engels stehengeblieben waren, diskreditiert. Man suchte nach einem dritten Weg: eine Vergesellschaftung des Stadtraumes, eine Gestaltung der Zentren, die Wohnen und Arbeiten zusammenführen sollte, was vor allem hieß: Wohnen in der City. Wohnen in den alten Kiezen, die, meist citynah, von Abriss (»Flächensanierung«) bedroht waren und in denen die überkommene Infrastruktur mit Kneipen, Läden, Kleingewerbe, Kinos, Ballhäusern, Versammlungsorten und Grundschulen nur restauriert zu werden brauchte, um modernen Standards zu genügen. Und in diesen historischen, meist in der Gründerzeit gewachsenen Quartieren mit ihrem unwiederbringlichen Wohnwert nahm der Häuserkampf in Deutschland seinen Anfang, am frühesten und heftigsten in Frankfurt.

Ein Flugblatt des Frankfurter »Häuserrates« fragte denn auch: »Wer kann schon in Büros wohnen?«, und sagte damit, dass die Innenstadt veröden werde, wenn Investoren und Stadtpolitiker mit ihren Plänen durchkämen. Die redeten sich damit raus, dass die alten Häuser in der Innenstadt »den veränderten Verhältnissen nicht mehr entsprechen« und dass die Neubauten am Stadtrand ja doch so viel komfortabler seien. Ein anderes Flugblatt – Titel: »Der Wohnungskampf geht weiter« – zählte die tollen Vorteile auf, mit denen die Planer winkten, wenn sie lästigen Altmietern den Umzug in eine Trabantenstadt schmackhaft machen wollten: Die Wohnungen seien etwas kleiner, die Wände dünner, die Räume niedriger, das schon, dafür aber seien die sanitären Anlagen allererste Güte. Die trockene Antwort des Flugblatts: »Wir wohnen aber nicht in Klos.« Konsequenz: »Einen Mieter schmeißt man raus. Fünfzig nehmen sich ein Haus.«2

In der Studentenbewegung hatte man damit angefangen, den Rasen zu betreten, auch wenn ein Schild darauf hinwies, dass es verboten sei. Das heißt, es war so etwas wie Zivilcourage in der Jugend erwacht, und man ließ es drauf ankommen, wenn der Schritt auf den Rasen oder die Besetzung eines Hauses gegen Recht und Ordnung – mit Betonung auf Ordnung – verstieß. Diese Bereitschaft: »Nein!« zu sagen, der Obrigkeit zu misstrauen, den Gehorsam zu verweigern und gar Widerstand zu leisten, war eine wichtige Voraussetzung für den Häuserkampf. Sie hatte sich in der politischen Linken bei Ostermärschen, Streiks, universitären Institutsbesetzungen und Anti-Vietnamkriegs-Demonstrationen herausgebildet. Lelle Franz, Immer-noch-Bewohnerin des ersten in der Bundesrepublik besetzten Hauses, hielt die erbitterte Militanz, in die sich der Frankfurter Häuserkampf in nur drei Jahren hineinsteigerte, für einen Fehler. Aber auch für sie gab es einen Moment, in dem sie einen Stein in die Hand nahm (S. 120).

Rechtfertigungen

Die Begründungen der »Fünfzig«, die »sich ein Haus nehmen«, waren einleuchtend und überzeugten selbst große Teile der ansonsten braven, loyalen Bevölkerung. Zum einen gab es in den 1970er und 80er Jahren neben wachsender Wohnungsnot einen enormen Leerstand. Der konnte nicht ausbleiben, wenn die Entmietungsstrategien der Spekulanten mit dem Planungswirrwarr der Bürokratien und unsicheren Finanzierungsaussichten zusammenstießen. Besonders deutlich zeigte sich das in der »unsicheren« Stadt par excellence, West-Berlin. Die schrumpfende, überalterte Bevölkerung der geteilten Stadt sah das mit an und wunderte sich. Sie spürte instinktiv, dass die Hausbesetzer mit ihrem frechen Schritt in leerstehende, nutzbare Räume eine passende Antwort auf das Treiben der »Gangster da oben« gefunden hatten. Zwar hielt die Mehrheit der »Bild«-Zeitungs-Berliner zu ihrem Senat und dem jeweiligen Polizeipräsidenten, aber es gab auch Zuspruch, wenn die Besetzer, zum Beispiel des »Georg-von-Rauch-Hauses«, sich mit Tauziehen und Glückskeksen der Nachbarschaft vorstellten.

Auch wer mit den Buchstaben des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland nicht sonderlich vertraut war, kannte zumindest den Passus, in dem es heißt: Eigentum verpflichtet. Und galt das nicht ganz besonders für das Eigentum an Grund und Boden? War das nicht eine durch und durch sozialpflichtige Angelegenheit? Friedrich Engels hätte hier den Kopf geschüttelt und gesagt: Da können sie noch so viele Verpflichtungen in ihr Grundgesetz reinschreiben, es nützt alles nichts. Das Privateigentum an den Produktionsmitteln (der Boden ist davon ein wichtiger Teil) gehört abgeschafft. Die Bewohner Berlins haben hundert Jahre später diesen Satz von der Sozialpflichtigkeit trotzdem geglaubt, und erstaunlich viele haben es richtig gefunden, dass jugendliche Besetzer die Hauseigentümer quasi daran erinnerten, was sie an Pflichten mit dem Grundeigentum auf sich genommen hätten. Und ihr Vertrauen wurde letztlich nicht vollends enttäuscht. Die Hausbesetzer haben dazu beigetragen, dass man in den Stadtparlamenten und -regierungen umdachte und umsteuerte und Leerstand künftig vermied. Noch wichtiger war die ergänzende Interpretation, die überzeugende Rechtfertigung der Hausbesetzer: Wenn ihr Grundeigentümer eure längst abgeschriebenen Häuser, weil ihr Neubauten mit höherer Rendite an deren Stelle setzen wollt, entmietet und leerstehen und verkommen lasst, dann geht ihr das Risiko ein, dass wir dazwischengrätschen, die Räume einnehmen und den Skandal öffentlich machen. Habt ihr verstanden? Wir versalzen euch die Suppe. Und das machen wir immer wieder, ihr werdet uns nicht so leicht los.

Motive und Utopien

Bei der ersten Besetzergeneration mischte sich die Entschlossenheit, praktische Kritik an den Agenten des kapitalistischen Wohnungsmarkts und seinen politischen Helfershelfern zu üben, mit dem Bedürfnis, das Ziel Autonomie, sprich Selbstverwaltung und Selbstbestimmung, was Wohnform, Lebensstil und Arbeitsweise betrifft, durchzusetzen. Man wollte sich nichts mehr sagen lassen, man wollte selbst was sagen. Man wollte keine Anweisungen mehr befolgen, man wollte ein Zusammenleben, das ohne Anweisungen, ohne Oben und Unten auskommt. Man wollte keine vorgezeichneten Lebenspfade mehr abschreiten, man wollte völlig neue Wege bahnen. Der stereotype Tages- und Lebenslauf: aufstehen, zur Arbeit gehen, schuften, heimkommen, Bier trinken, in der »Wohnfabrik« (so Detlef Hartmann, S. 292) schlafen und irgendwann sterben, sollte durchbrochen werden, um einen völlig neuen Horizont zu eröffnen. Wolf Biermanns Verse: »Das kann doch nicht alles gewesen sein/Das bisschen Sonntag und Kinderschreien,/Das muss doch noch irgendwo hingehen …«3, wurden ernst und wörtlich genommen. Die Wohnungsbesetzer und HäuserkämpferInnen wollten hier und jetzt, praktisch und unmittelbar ein neues Leben beginnen: Wer singen wollte, sollte das tun, solo oder mit anderen im Chor, wer tischlern oder klempnern oder Autos reparieren wollte, sollte das ebenfalls machen, möglichst im Team, und die Leute mit den vielen Büchern sollten erzählen, wie es früher war und wie es später mal sein könnte. Man wollte zusammenleben und zusammen arbeiten, in Kommunen und für selbst erdachte und verwaltete Projekte, jenseits der überlebten Kleinfamilienmodelle und des öden Angestelltenalltags. Das Private sollte als politisch verstanden werden und das Politische als Sache eines jeden. Die Utopie zog immer mit ein. Dabei darf man nicht vergessen: Das elementare Bedürfnis nach einem Dach über dem Kopf, »das Grundrecht auf Wohnraum«, stand auf der Forderungsliste der Besetzer stets obenan. Und viele Häuserkämpfer brauchten auch zuerst einmal das: eine Bleibe. Andere wieder hatten ein Zuhause, und ihnen ging es vor allem darum, durch eine Hausbesetzung den Zerstörern des Stadtbildes und den Verursachern von Wohnungsnot den Fehdehandschuh hinzuwerfen. Die Bewegung war immer zugleich praktisch und utopistisch, pragmatisch und idealistisch, basisorientiert und überbauverhaftet, und diese Widersprüchlichkeit, diese Spannung machte womöglich ihren besonderen Reiz und auch ihren Erfolg aus.

Neben der Besetzung von Wohnhäusern richtete sich das Interesse der Häuserkämpfer in den meisten anderen Städten auch oder vornehmlich auf Bauten, die nicht zu Wohn-, sondern zu Produktionszwecken errichtet worden waren – wie zum Beispiel die Stollwerck-Fabrik in Köln, ein riesiges Areal, das nach der Stilllegung zu Wohnzwecken umgewidmet werden konnte, anstatt dem Erdboden gleichgemacht zu werden. Klaus der Geiger berichtet, wie das damals vor sich ging – ab S. 175. Krankenhäuser, Kasernen, Schwesternheime, Sägewerke, Feuerwachen, Eisenbahngebäude, Theater, Warenhäuser – viele Zweckbauten, Fabrikanlagen und öffentliche Einrichtungen aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wurden von den Häuserkämpfern »vor der Abrissbirne bewahrt«. Dieses Verdienst ist neben den bereits genannten von bleibendem Wert. Am Mariannenplatz in Berlin stünde heute womöglich – Schreck, lass nach – ohne die Besetzer einer dieser scheußlichen 1970er-Jahre-Betonklötze statt des anmutigen Diakonissen-Hauses von Ludwig Persius aus dem Jahre 1847. Es ist heute ein Künstlerhaus.

Die Hausbesetzer, die streetfighting women, sie wollten Häuser erhalten – ja retten, und diese konservative Stoßrichtung der Bewegung war eine wertkonservative im buchstäblichen Sinne –, sie wollten einen Wert erhalten, der den auf Rendite fixierten Eigentümern nichts bedeutete, für sie selbst aber, für das Stadtbild, für das Wohnumfeld, für den Charakter des Viertels und sein urbanes Leben hoch bedeutsam war. Andrej Holm erwähnt in seinem Buch »Wir bleiben alle!«, welches die Konflikte der Gentrifizierung darstellt, dass die Baulöwen und Investorengruppen, die in Großstädten Häuser aufkaufen, um einen steigenden Gewinn aus Vermietung und Verpachtung zu ziehen, vollkommen unbekümmert um die Baugeschichte und deren ästhetische Maßstäbe seien. Sie verstünden nichts davon, und es interessiere sie nicht. Das hatte man sich fast schon gedacht. Und es ist skandalös, wie leichtfertig die jeweiligen Stadtoberen mit ihrem Verantwortungsbereich umgegangen sind, wobei sie mit ihren schäbigen Ausreden rund um Investitionen und Arbeitsplätze keinen Deut besser waren als die bildungsfernen Heuschrecken. Die nimmt Chris Striefler in seinem Bericht über die Kölner Hausbesetzungen sogar ironisch in Schutz. Spekulanten müssten spekulieren, das sei nun mal ihr Job. Die Besetzer hätten die konträre Aufgabe: zu verhindern, dass die Bagger gewinnen, es jedenfalls zu versuchen. Dass der Sieg der Abrissbirne wie zum Beispiel in Frankfurt an der Ecke Bockenheimer Landstraße/Schumannstraße von den Häuserkämpfern als Sturz in den Abgrund der Tragödie empfunden wurde, ist, wenn man es so sieht, verständlich. Und dass die Denkmalschutzgesetze in den Städten zeitgleich mit dem Aufkommen der Besetzerszene überall reformiert wurden, dürfte kein Zufall sein.

Noch in einem anderen Sinne waren die Rebellen wertkonservativ. Zu ihrem Lieblingswort wurde nach der Anfangsphase, in der selbstverständlich kämpfen in allen Verlautbarungen das wichtigste Wort war, das Verbum bleiben. Es drückte eine ganze Welt aus. Die Welt der Verteidigung der besetzten Gebäude, der Zukunftsungewissheit, des Festhaltenwollens an Autonomie und Utopie. Bleiben, ein Verb, wie es konservativer kaum geht, taucht in der Hochphase der Kämpfe während der 1980er Jahre immer wieder auf; unzählige Straßennamen wurden mit dem Zusatz »bleibt« auf Transparenten und Fotos verewigt. Am bekanntesten wurde wohl in Hamburg der Slogan »Hafen bleibt«, eine Kurzform für: Die Häuser in der Hafenstraße bleiben in Besetzerhand. Und weitergehend für: Wer immer im Senat dies verhindern und uns rausschmeißen, wer immer uns als Polizist mit Helm und Schlagstock auf den Leib rücken will, der wird sich umgucken – im wahrsten Sinne: nach Verstärkung. Denn er wird hier nicht reinkommen. Und wenn er’s doch schafft, wird er auf Bewohner stoßen, die sich nicht von der Stelle bewegen, wenn sie nicht sogar … Geben wir es zu: der Widerstand hätte noch militanter werden können. An Gegenwehr wurde gedacht, sie wurde auch geübt. »Ihr kriegt uns hier nicht raus!«, hieß es in der zweiten Zeile des »Rauch-Haus-Songs« von Ton Steine Scherben (TSS). Ein neues Buch über City-Aneignung heißt »Wir bleiben alle!«, so genannt nach einer Berliner Kampagne aus dem Jahre 2008.4Bleiben war ein großes Wort geworden. Durch ihre Slogans in Verbindung mit »Bleiben« bestanden die Besetzer auf ihrer Entschiedenheit, an dem einmal eroberten Terrain festzuhalten – gegen die polizeiliche, sprich staatliche Übermacht. Weil sie sich im Recht fühlten. Das geschriebene Recht mit dem Schutz des Privateigentums im Zentrum war nicht auf ihrer Seite, das war ihre Schwäche. Aber das moralische Recht, gegen Wohnungsnot und Leerstand anzukämpfen, das war auf ihrer Seite, und das war ihre Stärke. Und während sie an ihrer Stärke festhielten und dabei ihrer Schwäche wegen doch oft verdrängt wurden, demonstrierten sie, dass die Staatsgewalt nicht etwa ihr unbezweifelbares moralisches Recht schützte, sondern – das Privateigentum. Engels hätte sich nicht gewundert.

Medienstrategien

In diesen Zusammenhang gehört das besondere Verhältnis der Besetzer zu den Medien. Öffentlichkeit war schon von der Studentenbewegung mit großem Pathos als ein Raum reklamiert worden, den bürgerliche Medien verwalteten und kontrollierten und der von den Rebellen angeeignet und erweitert werden müsse. Die Hausbesetzer schlossen hier an und machten folgende Erfahrung: Mit ihren Aktionen kamen sie immer prompt in die Schlagzeilen, aber wenn es um die Einzelheiten ging, überwogen, jedenfalls in der Wahrnehmung der Rebellen, die Schmähungen und Verdrehungen sehr schnell die Bereitschaft zur Analyse. Die Besetzerbewegung zog daraus den Schluss: Wir müssen es selber machen. Wir müssen eigene Medien entwickeln, um unsere Message zu verbreiten. Und sie schritten zur Tat: mit Plakaten, Transparenten, Wandbemalungen, Graffiti, Flugblättern, Broschüren und illegalen Rundfunksendern. Und durch Widerstand. So besetzten sie in Hamburg die Redaktion des »Stern«, der Dumm- und Gemeinheiten über sie gedruckt hatte. Auch die im Grunde sympathisierende »Tageszeitung« bekam ihr Fett weg. In Hamburg rückte der Piratensender der Hafenstraße das durch die etablierten Medien verzerrte Weltbild gerade. Und in Berlin erinnerte man sich an die Blockade der »Bild«-Zeitung, die dem Attentat auf Rudi Dutschke Ostern 1968 auf dem Fuße gefolgt war. »Bild hat mitgeschossen«, hieß es damals. Barbara und Kai Sichtermann, die dieses Geschichtsbuch der Hausbesetzung geschrieben und herausgegeben haben, wurden im Vorfeld der Buchpremiere von »Bild am Sonntag« gefragt, ob sie zu einem Interview bereit seien. Liebe Kollegen von »Bild am Sonntag«, heutzutage ist Werbung alles, das wissen wir, und niemand, der ein Buch verkaufen will, verpasst die Gelegenheit, ein Stück vom knappen Gut Aufmerksamkeit zu ergattern. Wir hoffen gleichwohl auf Euer Verständnis, dass wir Euer Angebot ausschlagen mussten.

Aber zurück zu den 1980er Jahren. In Berlin wurde mit der Zeitung »Agit 883« und mit Zeitschriften wie »radikal«, »InfoBUG«, »Südost-Express« und »Interim«, hier beispielhaft genannt für eine rege Untergrundpresse, Gegenöffentlichkeit hergestellt. Auch Cafés, Kneipen, Mieterläden, Szenetreffs, Auditoria maxima und die Straße waren Orte der Kommunikation, an denen die Besetzer auftraten und ihre Aktionen erklärten. Es gab auch mediale Innovationen, und deren Focus lag im Süden. In Freiburg hat die »Medienwerkstatt« durch Mitschnitte von Hausbesetzungen und Polizeiübergriffen und durch Komposition poetischer Revolutionsballaden Mediengeschichte geschrieben. Die Videokunst mit der Handkamera war damals neu und nicht mehr so kostspielig, und die Leute von der Werkstatt, Bertram Rotermund, Mirjam Quinte und Pepe Danquart nutzten die Chance. Ihre Filme »Züri brännt«, »Freiburg – Polizeiburg« und »Paßt bloß auf« sind immer noch ein Muss für alle, die diese Zeit verstehen wollen. Sie gelten nicht nur politisch-inhaltlich, sondern auch ästhetisch als Meilensteine. Die Macher wurden damals nach Oberhausen zu den Internationalen Kurzfilmtagen eingeladen – aber sie lehnten ab. Sie wollten nicht diejenigen sein, die die eingeschlafenen Füße dieses Festivals wachkitzelten, sie wollten ihr eigenes Festival gründen. Der öffentlich-rechtliche Südwestfunk war gespalten: Es gab mutige Redakteure, die es richtig fanden, mit der Medienwerkstatt zusammenzuarbeiten, aber auch Verhinderer, die warnend die Hände erhoben. Wir dokumentieren eine Reportage von Reinhard Hübsch über die erregten Debatten um Hausbesetzungen in Freiburg, Basel und Zürich und um die Frage: Ist der Rechtsstaat in Gefahr? Die Sendung wurde 1981 nicht ausgestrahlt – aus Angst, sie könne zur Eskalation der Gewalt beitragen. (S. 204 ff.)

In den 1970er und 1980er Jahren erschienen etliche Fanzines und Magazine, Flugblätter, Plakate, Aufkleber, Comics, Filme und sogar Vinylsingles von Hausbesetzern. Die Berliner Geschichtswerkstatt brachte 1982 ein Medienpaket heraus, das die Instandbesetzungen in Berlin dokumentierte.(Archiv, Berliner Geschichtswerkstatt e. V.)

Gewalt und Solidarität

Dass es »fünfzig« sein sollten, die sich »ein Haus nehmen«, hatte natürlich einen tieferen Sinn. Die Bewegung war darauf angewiesen zu wachsen, sie sah sich gern als Avantgarde einer Umwälzung, die ein für alle Mal Schluss mit raffgierigen Hausbesitzern und korrupten Bauräten und vielleicht sogar mit dem Privateigentum macht. Die Revolution, von den 1968ern beschworen und laut Marx und Engels durch den Niedergang sowohl der Bourgeoisie als auch der Profitrate schon in Reichweite, sollte durch den Häuserkampf vorangetrieben werden. Für solche Visionen brannten vor allem politisch aktive Studierende, die, ihren Engels unterm Arm, das Angenehme – den Tausch eines Studentenschließfachs im Wohnheim gegen ein schönes Altbauzimmer im besetzten Haus – mit dem Nützlichen – der Förderung des rebellischen Faktors im politischen Leben der Bundesrepublik – zu verbinden wussten. Waren sie wirklich nur eine »kleine radikale Minderheit«? Daran konnte man zweifeln. Zehntausend und mehr waren es zuweilen, die auf die Straße gingen, um die Hausbesetzer bei drohender Räumung zu unterstützen. Der harte Kern vor Ort war kleiner, aber wenn es Spitz auf Knopf stand, wie bei den Kämpfen um das Freiburger Dreisameck oder die Hamburger Hafenstraße, kamen sogar Sympathisanten aus dem Ausland, um den Besetzern zu signalisieren: Wir halten zu euch.

Die Besetzerszene hatte also durchaus den Charakter einer Massenbewegung. Doch sie drohte immer dann zur Angelegenheit einer randständigen Minderheit zu werden, wenn Gewaltexzesse auf Seiten der Polizei und der Kämpfer bei Demos oder Räumungen über das hinausgingen, was die kritischen Sympis und die friedfertigen Mitkämpfer zu tolerieren bereit waren. Wenn die Stunde der Militanten schlug, die erst einmal dagegen waren: gegen Spekulantentum und Bankenarroganz, gegen Polizei- und Staatsgewalt, und die deshalb auch glaubten, ihrerseits zur Gewalt greifen zu müssen, erhoben die anderen, die erst einmal dafür waren: für den Erhalt historischer Bauten, für niedrige Mieten, für neue Lebensformen, und die deshalb glaubten, ihre Errungenschaften und sich selbst vor der Gewalt beider Seiten schützen zu müssen, ihre warnenden Stimmen. Zum Mythos des Häuserkampfes gehört es denn auch, dass es stets die Strategien der Gegenseite waren, also der Polizei und der jeweiligen Innenpolitiker, die zur Eskalation mit den vielen Verletzten und Verhafteten und großen Sachschäden führten. Nach allem, was man weiß, handelt es sich hierbei nicht um einen Mythos im Sinne einer erfundenen oder umgeschriebenen Geschichte. Im Grunde aber ist die Frage, wer angefangen hat, müßig. Wenn die Gegenseite sofort gleichzieht, verschärft sich der Kampf mit jedem neuen Anlass, es kommt zur gefürchteten Gewaltspirale. Allerdings muss man immer im Auge behalten, dass die Polizei in der Regel eine klasse Ausrüstung gestellt kriegt, während die Militanten anfangs auf Zwillen und Steine beschränkt und später auf Spenden all der Gerätschaften und Gegenstände angewiesen waren, die zur Verwandlung der Häuser in Festungen und zum Bau von Barrikaden nötig sind. Von Waffengleichheit konnte nie die Rede sein.

Die Gewaltfrage hatte schon die Studentenbewegung umgetrieben und Anfang der 1970er Jahre zur Abspaltung der RAF geführt. Sie spaltete auch die Hausbesetzerbewegung, was besonders deutlich auf dem Instandbesetzerkongress von 1981 in Münster zutage trat. Die Gewaltbefürworter waren meist identisch mit den Nichtverhandlern, die auf keinen Fall Kompromisse mit den Eignern der Häuser eingehen wollten, während die Fraktion der Gewaltkritiker mit jener Mehrheit zusammenfiel, die in Verhandlungen, wenngleich zu harten Bedingungen, einzutreten bereit war. 1968 hatte es noch vergleichsweise simpel geheißen: Gewalt gegen Sachen ja, gegen Menschen nein. Im Häuserkampf ließen sich Menschen und Sachen nicht mehr so leicht auseinanderhalten, und so kam man mit dieser schlichten Lösung nicht mehr aus. Zwar war klar, dass ein zertrampelter Rasen und eine zersplitterte Schaufensterscheibe hingenommen oder sogar befürwortet werden konnten, aber beim Steinhagel auf die Bullen war manchem squatter schon wieder mulmig. Jeder wusste: Da gab’s auch nette Kerle bei der Polizei, und die meisten wurden bei Auseinandersetzungen in den Hochburgen aus anderen Orten hinzugezogen und hatten keine Ahnung, was los war. Die Angst stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Das war bei den Straßenkampftrupps nicht anders. Einige berichten, wie wichtig es war, den Schiss zu überwinden: »Ich saß in einer Gruppe von vierzehn Leuten in einem Zimmer, wir hatten die Tür nicht verrammelt, weil wir Angst hatten, die Bullen würden dadurch noch gewalttätiger. Wir saßen ganz eng zusammen, kämpften gegen unsere Angst an, hörten von draußen Schreie und unheimliche Geräusche, fingen an zu singen, fassten uns bei den Armen und sangen wie noch nie in unserem Leben. Das Singen machte uns mutig, und hatte doch einer Angst, sagten wir nur, schau dir doch dieses Haus an, diese Räume, es ist so eine Schweinerei, dass so etwas zerstört werden soll. Und machen wir jetzt nichts dagegen, werden wir uns das ewig vorwerfen. Alle blieben sitzen und bissen die Zähne zusammen, bis die Angst weg war«, so eine Hausbesetzerin aus Berlin-Moabit 1981.5

Es ging nicht nur um die körperlichen und materiellen Auswirkungen von Gewalt. Die Gewalt hatte ihre ebenso bedeutungsvolle symbolische Seite. Wenn diese singende Besetzerin ihr Haus mit den Fäusten gegen einen Räumungstrupp verteidigte, sagte sie zugleich: Wir erkennen die staatliche Macht, die uns von hier vertreiben will, nicht an. Wir akzeptieren nicht, dass dieses Haus, das wir vorm Abriss bewahrt und instand gesetzt haben, den Profitinteressen gemeiner Spekulanten geopfert werden soll. Deshalb werden wir bis zum letzten Mann, bis zur letzten Frau für unser Haus kämpfen. So ähnlich lautete auch die Message der Hafensträßler, die eine Zugbrücke gebaut hatten, um die Bullen am Eindringen zu hindern. So meinte es auch der vermummte »Schwarze Block« in Frankfurt, der mit Helmen, Masken, Eisenbiegerhandschuhen und wattierten Mänteln in den Kampf zog. Und die Berliner Autonomen rechtfertigten so ihre Entschlossenheit, sich nichts mehr gefallen zu lassen. Ihre Gewalt galt nicht nur der Verteidigung eines Zuhauses, sie stand vielmehr im Dienste eines Angriffs auf das kapitalistische System. Eine solche Reichweite musste der Kampf schon haben, sonst war er kleinteilig, reformistisch und letztlich überflüssig. Diese Logik war bestechend, und sie verfehlte ihre Wirkung auf die Geister und Gemüter gemäßigter Hausbesetzer nicht, die immer die große Mehrheit bildeten. Auch sie mussten zugeben: Bloß ein Dach über dem Kopf zu wollen oder gar mit Hauseigentümern einen Mietvertrag zu schließen, das war irgendwie nicht genug. Das System, in dem jeder Bulle, auch der verängstigte aus der Provinz, notwendig zum Schwein mutierte, verdiente einen kräftigeren Tritt in den Hintern. Aber was bedeutete das für den Einzelfall? War die finale gewaltsame Auseinandersetzung das Ziel oder gar – ein Selbstzweck? Das eben bestritt die große Mehrheit in der Besetzerszene, und das schied letztendlich die Leute, die mit den Häusern etwas anfangen wollten, von denen, die das Dagegen als Prinzip hochhielten. 1981 schrieb Carl-Ludwig Reichert im »Kursbuch 65«: »Wie stehen wir zur Gewalt und Gegengewalt? Wir machen unsere Haltung klar: Aggression nein, Widerstand ja, Recht auf individuelle und kollektive Notwehr angesichts lebensbedrohender Maßnahmen. Steht sogar im GG. Wir weisen auf die Mechanik der Eskalation hin, plädieren für Flexibilität und Phantasie, nach dem Überleben heißt es leben und zwar besser als vorher.« Die große Mehrheit der Hausbesetzer hätte diese Sätze unterschrieben beziehungsweise beglaubigte sie durch ihr Verhalten.

Protagonisten dieser Geschichte waren auch wir. Kai, der mit Ton Steine Scherben mehrmals aufgespielt hat, bevor es dann an eine Hausbesetzung ging, erinnert sich gut an die Diskussionen der Band, ob TSS ihre Gitarren nicht gegen eine Knarre eintauschen müssten, um mit dem Kampf für die Freiheit Ernst zu machen. Sie haben es nicht getan, weil sie fanden, dass es auch in der neuen Gesellschaft Musik geben soll und sie mit ihren Mitteln dazu beitragen wollten. Barbara sah sich der Fraktion der Bücherwürmer zugehörig, die zwar in der Hausbesetzerszene nicht so angesagt war, für die Zukunft aber doch unverzichtbar blieb. Gerade die Theoretiker verstanden ganz gut, dass die Gewaltfrage letztlich unlösbar war. Denn obwohl die Gegengewalt von der Mehrheit der Besetzer abgelehnt wurde, kam man nicht umhin zu sehen, dass sie ihren Zweck erfüllte. Während Mieterläden, Aufrufe, friedliche Demos und Broschüren nach und nach immer weniger bewirkten, führten Gewaltaktionen zu großen Aufmachern in den Medien und zu wirklicher Aufregung in den Büros der Lokalpolitiker. Im alternativen »Kölner Volksblatt« gab ein Häuserkämpfer 1981 zu Protokoll: »Die Herrschenden verstehen nur eine Sprache, das ist die Gewalt, und darauf reagieren sie. Wenn du sie gewalttätig angreifst, dann wird das auch publiziert, dann setzen sie sich damit auseinander.«6 Es gibt eine schöne Parallele aus der britischen Frauenbewegung, die zu Engels’ Zeiten für das Wahlrecht stritt. Während die gemäßigten Vereine höheren Orts nur ein müdes Grinsen hervorriefen, kamen die Suffragetten, die zu Gewaltaktionen schritten – Steinewerfen, Prügel, Stinkbomben, Begehungen öffentlicher Gebäude –, viel weiter. Gleichwohl: In der Häuserkampfbewegung gab es auch dezidiert friedliche Konzepte, die aus dem Für etwas entstanden sind und sich gehalten haben.

Dafür stehen die (weitgehend) gewaltfernen Häuserprojekte mit ihren vielfältigen alternativen Nutzungsmodellen, die von der Hausbesetzerbewegung übriggeblieben sind. Kann man sagen, dass der Erfolg dieser Einrichtungen, an denen friedliche Hausbesetzer beziehungsweise ihre Nachkommen bis heute werkeln, durch die Gewalt der Militanten ermöglicht worden ist? Nein, das kann man nicht. Gewaltaktionen von Besetzern haben auch, wie bei den Räumungen in Frankfurt und Freiburg, zu einer derart brutalen Überreaktion der Gegenseite geführt, dass anschließend gar nichts mehr ging. Der Häuserblock Bockenheimer Landstraße/Schumannstraße, der unmittelbar nach der Räumung plattgemacht wurde, ist ein Beispiel für verbrannte Erde. Ähnlich lief es in Freiburg mit dem Dreisameck. Und kompromissbereite Hausbesetzer wie die Leute von der »ufaFabrik« oder der »Regenbogenfabrik« in Berlin haben mit ihrem Verhandlungsmarathon ganz ohne flankierende Gewalt eine Menge erreicht. Ferner gibt es als Sonderfälle anarchische Freiräume wie das Kulturzentrum »Rote Flora« in Hamburg, um dessentwillen zwar auch Steine geflogen sind, zugleich aber ein geschicktes Balancieren auf dem Verhandlungsseil das Haus in der Regie der Besetzer belassen hat. Hierzu erzählt Andreas Blechschmidt eine/seine erstaunliche Geschichte (S. 153 ff.). Es gibt keine Entwicklungsmechanik in sozialen Kämpfen, die Gewalt zu einer Notwendigkeit machen würde. Aber es gibt auch keine, die Gewaltfreiheit als Königsweg aufweisen könnte. Es kommt immer drauf an.

Die Gewalt der Polizei hat dazu beigetragen, dass junge Leute radikalisiert wurden und in die Besetzerszene eintauchten. Die ersten selbstverwalteten Jugendhäuser, die aus Besetzungen hervorgegangen sind, wie das Georg-von-Rauch-Haus und das Tommy-Weisbecker-Haus in Berlin, das Petra-Schelm-Haus in Hamburg und das Richard-Epple-Haus in Tübingen, sind nach Polizei-Opfern benannt worden, die auf der Straße ihr Leben ließen. »Die Bewegung vergisst keine Toten«, hieß es verschwörerisch unter Hausbesetzern. Bei allen Fraktionskämpfen stand die Solidarität obenan. Die erlebten Unterstützer draußen, und die galt auch für die Mitkämpfer und Genossinnen im Knast. Zu den Bedingungen der Verhandlerfraktion gehörte außer der Forderung nach einheitlichen Verträgen für alle besetzten Häuser immer die Freilassung der Gefangenen. Vgl. hierzu HannahBrückner (S. 69). Gern wurde als Haftgrund der § 29a bemüht, der die »Unterstützung einer kriminellen Vereinigung« unter Strafe stellt. Ein besonders drastischer Fall von Massenverhaftung – 141 Jugendliche wurden aus einem Jugendtreff auf die Reviere verschleppt – geschah 1981 in Nürnberg. Die meisten der jungen Leute waren völlig unbescholten. Es war ein Einschüchterungsversuch, angestoßen von ganz oben. Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß hatte an den Landesinnenminister geschrieben: »Die schweren Ausschreitungen randalierender, brutaler Chaoten in Berlin, Frankfurt, Göttingen und Hamburg sind Anlass zu ernster Sorge. Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass die Welle der Gewalt auch bei uns spürbar werden kann. Ich halte es daher für notwendig, dass Sie schon jetzt alle Maßnahmen ergreifen, damit sich solche Vorfälle hier nicht ereignen können.«7 In dem Jugendzentrum war ein Film über die »Kraker«, die holländischen Hausbesetzer, gezeigt worden.

Karikatur aus dem Magazin »Instand Besetzer Post«, Berlin, 1981

Leben in besetzten Häusern

Woher kamen die Hausbesetzer, aus welchen sozialen Schichten und Milieus? Viele waren schon in der Studentenbewegung aktiv gewesen und sahen jetzt mit Freuden, dass sich ihnen nach all der radikalen, aber doch schon angegrauten Theorie ein kämpferisches Praxisfeld eröffnete. Das waren links-alternative Jungs und Mädchen aus der Mittelschicht, oft aus gutem Hause, mit Abitur und kritischem Bewusstsein. Hinzu kamen Lehrlinge, Migrantenfamilien, Flüchtlinge, Künstler, Hippies, Arbeitslose, Spontis, Freaks, Punks und Drop-outs. In Nordrhein-Westfalen war die Anti-Psychiatrie-Bewegung stark; immer wieder türmten Patienten aus den Kliniken und schlossen sich den Häuserkämpfern an. In Berlin mischten sich aus Heimen geflohene Jugendliche unter die Besetzer. Auch Obdachlose machten mit – aus existenziellen Gründen. Mit den Allerärmsten schlichen Drogen, Suff und Destruktionslust in die Häuser; zur Moral der Okkupanten gehörte es, möglichst niemand auszuschließen. Es war also eine sehr heterogene Truppe, die unter dem Label »Hausbesetzer« ein neues Leben begann; es gab mehr Jungs als Mädchen, und Menschen zwischen achtzehn und dreißig überwogen. Es entstand eine Gemengelage, die, milde gesagt, durchaus konfliktgeladen war.

Es kam ja vor, dass Häuser nicht (sofort) geräumt wurden, dass die Besetzer gleich nach der Inbesitznahme der Räume verhandeln konnten. Es gab die sogenannte Duldung, die nicht selten zur Legalisierung führte. In solchen Fällen eröffnete sich den Eindringlingen die Möglichkeit, sich niederzulassen und ihre Ideen umzusetzen. Wie ging das vor sich? Wie lebte man im besetzten Haus – Wochen, Monate, Jahre?

Die erste Zeit der Instandsetzung, der gelebten Gemeinschaft in WGs, der großen Pläne und kleinen Schritte, die wurde sehr oft als eine tolle Zeit erlebt, als Befreiung. Als Chance, all das abzuschütteln, was einem schon lange stank und was man schwer ertrug – autoritäres Gehabe von Eltern, Profs und Meistern, Leistungsdruck in Schule, Ausbildung oder Job, Konformitätszwang im sozialen Umfeld, Vereinzelung, Gleichförmigkeit, Ängste. Insofern war die Besetzerbewegung Teil der Jugendrevolte, die in den 1960er Jahren begonnen hatte. Die Hauskollektive hatten nun eine besondere Verantwortung. Sie waren einen illegalen Schritt gegangen und zogen damit die Legitimität der herrschenden Gesetze offen in Zweifel. Sie waren im Begriff, nichts weniger als ein neues Eigentumsverständnis zu kreieren, und das hieß: »Die Häuser denen, die drin wohnen.« Dazu mussten sie jetzt stehen, das mussten sie erklären, sie mussten aus ihrem Abenteuer Politik machen. Und genau diese Aufgabe war es, die den Bewohnern eines besetzten Hauses Zusammenhalt verlieh, sie einander persönlich nahebrachte, sie in eine eingeschworene Truppe verwandelte, ihnen aber auch Krach und Konflikte bescherte.

Anfangs permanent, später einmal täglich, danach zweimal wöchentlich, dann einmal wöchentlich und noch später vierzehntäglich versammelten sich die Hausgemeinschaften auf einem Plenum, um zu beraten. Über große Fragen sollte möglichst ein Konsens hergestellt werden, über Alltagsprobleme aber auch, denn die mussten eben umgehend gelöst werden. Man verteilte die Aufgaben. Jemand musste zum Besetzerrat des Stadtteils, um die neue Eroberung ins Netzwerk einzubringen. Andere übernahmen es, eine Wandzeitung zu malen, um die Nachbarn zu unterrichten. Wieder andere fuhren zum Schrottplatz, um verwertbare Teile abzugreifen. Die Studentin, die gut reden konnte, wurde zum Bezirksamt geschickt, der Polit-Freak hatte eine Freundin bei der Zeitung, die sollte bitte herkommen, um informiert zu werden. Und die Kurzen mussten »einklauen«, damit abends in der Gemeinschaftsküche alle satt wurden. Es gab Dienste, es gab Zuständigkeiten, es gab Rotation bei ungeliebten Pflichten. Es gab Zoff, es gab Spaß, es gab Spannungen und Liebe. Man nahm jede Gelegenheit wahr, Feste zu feiern, und man ließ der Kreativität freien Lauf, wenn es galt, die Bullen an der Nase rumzuführen und die Bezirksstadträte zu ärgern. Von außen sah das aus wie Chaos, aber innen war es ein Hexenkessel, in dem etwas sehr Kostbares brodelte: der Fond für eine subversive Strategie, um die Herrschenden das Fürchten zu lehren. Der bunte Haufen aufmüpfiger Gallier kochte seinen Zaubertrank, und das Glück, dabei zu sein und auch ein Kräutlein in den Kessel zu werfen, erfüllte die Kerle, Weiber und Kinder, inspirierte sie und gab ihnen die Kraft, bis Mitternacht auf dem Plenum durchzuhalten, weil der Konsens immer noch nicht gefunden war. Und am nächsten Tag auf der Demo gegen die Römer Stärke zu zeigen. Das Wort für diesen psychischen Zugewinn wurde erst in unserer Zeit von der Sozialpsychologie erfunden und zum Begriff befördert, es lautet Selbstwirksamkeit. Bei Hannah Brückner heißt es: »Wir können etwas erreichen, jeder von uns und alle zusammen, wir haben die Power. Wir sind nicht machtlos.« (S. 71) Die Tatsache, dass, wie wir bei unseren Interviews erfahren haben, viele ehemalige HäuserkämpferInnen es sich nicht nehmen ließen, zum dreißigsten oder vierzigsten Jahrestag »ihrer« Besetzung anzureisen und das Jubiläum vor Ort mit Austausch von Erinnerungen, Küssen und Fotos zu begehen, spricht für sich.

Das Leben im besetzten Haus fand in einer Atmosphäre statt, die nicht jedem guttat. Die hohe Temperatur der Debatten, der Gefühlsausbrüche und der Militanz stieß manche ab, die dann wieder kehrtmachten. Auch prompte Räumungen führten zu Enttäuschungen, die nicht jeder Straßenkämpfer, nicht jede Besetzerin verkraftete. Das Leben im Schatten der Räumungsdrohung war nichts für Kinder und Illegale, es herrschte ständige Spitzelfurcht, und manche Bewohner drifteten in einen regelrechten Verfolgungswahn ab. Es lässt sich ferner nicht behaupten, dass die Basisdemokratie, die man zu praktizieren versuchte, wirklich hergestellt wurde. Auf den Plena, so berichten die Beteiligten von einst übereinstimmend, setzten sich regelmäßig die mit dem längsten Atem durch oder, auch nicht viel besser, die Clowns oder Schreihälse. Manchmal auch die Ideologen, die glaubten, mit einer Kaderpartei die Verhältnisse in der Bundesrepublik umstürzen zu können. Wirklich neue Methoden der Konsens- oder Kompromissbildung wurden nicht entdeckt. Dennoch sprechen Altbesetzer von wichtigen Erfahrungen, und man kann einräumen: Dass da immer alles von allen bequatscht und akzeptiert werden musste, das hatte, als Anspruch, sein Gutes. Der Versuch als solcher war ehrbar. Man befand sich schließlich in einer Ausnahmesituation, die man irgendwie in die Normalität überführen wollte. Diese Prozesse waren kompliziert und anspruchsvoll, und es bedurfte zumindest der kleinen Öffentlichkeit einer Haus- oder Etagengemeinschaft, um sie anzustoßen und weiterzuführen.

Die Plena waren auch zuständig für die Regeln. Das Zusammenleben musste organisiert, die Zimmer auf WGs verteilt und das Geld in die Gemeinschaftskasse gesteckt werden. Wie das zu geschehen habe, musste ausgetüftelt und umgesetzt werden. Wer ging arbeiten, wer studierte, wer hatte Einkommen, wer kriegte Sozialhilfe, wer machte nichts und musste durchgefüttert werden? Wie bekam man in den wilden Haufen eine Struktur hinein? Manche meinten und trugen das auf dem Plenum vor, sie seien von zu Hause abgehauen, weil sie die Nase voll von irgendwelchen Regeln hatten, und jetzt seien sie nicht bereit, neue aufzustellen. Es ginge auch ohne Struktur. Applaus. Das anarchische Moment war stark in der Bewegung. Aber die normative Kraft des Faktischen überwog am Ende. Spätestens nachdem Alkis das Treppenhaus vollgekotzt hatten, entschloss man sich zur Aufstellung und regelmäßigen Reinigung von Eimern. Und das Klauen unter Genossen, eigentlich sowieso tabu, musste auch eingeschränkt werden. Selbst Schlägereien, Missbrauch, Vergewaltigungen bis hin zu Mord und Totschlag kamen vor. Die Kriminalitätsrate war in den Häusern nicht geringer als außerhalb, eher höher, denn die Anarchie bemäntelte gnädig manches deviante Verhalten. Die Bewohner, die eigentlich mit dem Kampf gegen äußere Widersacher – Polizei, Bürokratie, Hausbesitzer und Schmäh-Presse – genug zu tun gehabt hätten, mussten auch nach innen auf die Schlichtung manchen Haders bedacht sein. Es gab Verwarnungen und Rausschmisse. Schließlich lernte auch der eine oder andere Chaot dazu: Es ging nicht ohne Regeln.

Die frühen 1970er Jahre waren auch die Zeit, in der die neue Frauenbewegung entstand. Was war denn schon Männlichkeit, was Weiblichkeit? Natürliche Gegebenheiten? Von wegen. Es waren Rollen, Erziehungsprodukte, Konventionen, Zwangsjacken. Es versteht sich, dass solche Ideen spätestens zu Beginn der 1980er Jahre auch in die besetzten Häuser einzogen. Ähnlich wie vordem in der Studentenbewegung fühlten sich die HäuserkämpferInnen bei der Aufgabenverteilung diskriminiert und in überkommene Rollenmuster abgedrängt. Jungs liefen stolz mit der Maurerkelle rum und vermaßen die Wände, Frauen mussten derweil langweilige Hilfsdienste leisten. »Schutt wegräumen und Abwaschen bleibt den Frauen, während die Typen ihre Kabel verlegen. Und ringen sich Frauen dazu durch, sich um Elektrizität und Installationen zu kümmern, ist es den Männern lästig, darauf einzugehen, und wenn sie es doch tun, dann auf eine ganz schön arrogante Art und Weise. Das also sind die neuen Lebensformen, für die wir kämpfen.« So ein Einspruch der Berliner Besetzerinnen Juliane, Heike, Renate, Jutta und Claudia.8 Es kam zu exklusiven Besetzerinnen-Treffen; Häuser, zu denen allein Frauen Zutritt hatten, sowie reine Frauen-WGs mussten nicht nur gegen die Polizei, sondern auch gegen Angriffe von Mackern aus der eigenen Szene verteidigt werden. Ganz wie die Gewaltfrage war auch die Geschlechterfrage dazu angetan, die Bewegung zu spalten. Jedenfalls war sie plenumfähig. Das Problem: Frauen strebten sehr viel stärker nach Eigenschaften und Privilegien, die bislang nur den Männern zustanden wie Kampfgeist, Konsequenz und Dominanz, als Männer nach weiblichen Vorzügen wie der Fähigkeit, zu trösten, zu schlichten und Kinder zu hüten. Auch in der Gewaltfrage fanden Frauen sich von den interessanten Herausforderungen ausgeschlossen. »Es ist geradezu grotesk, mit welcher Sicherheit sogenannte autonome Frauen und auch APO-Opas gewaltsamen Widerstand als typisch männliches Verhalten, gewaltfreien Widerstand als weibliche Widerstandsform schlechthin klassifizieren. Das im Laufe eines Jahres angestaute Ohnmachtsgefühl verwandelt sich in Angriffslust, Stärke, Gewalt gegen Männer, die am Straßenrand stehen. Warum auch nicht?«9

In den besetzten Häusern kamen auch Männer ins Nachdenken und Frauen aus der Deckung – manche lernten auf den Hausplena reden, und ihre Partner gingen folgsam an den Abwasch. (Vgl. Detlef Hartmann S. 190.) Bei der Betreuung der Kinder, die während der späten 1970er und der 1980er Jahre in den politischen Wohnkollektiven das Licht der Welt erblickten, fühlten Väter sich jetzt stärker in der Pflicht. Die Moral hatte sich gewandelt, und selbst Kleinfamilien schlossen mit erwerbstätigen Müttern und Babys wickelnden Vätern zu den Etappenzielen der Emanzipation auf. Die neue Hausbesetzungswelle nach der Wende Anfang der 1990er Jahre verhalf der Genderfrage – die erst dann so hieß – noch mal zu frischer Brisanz. Inzwischen ging es auch um sexuelle Orientierung; Männlichkeit und Weiblichkeit galten nicht mehr bloß als Rollen, sondern als gesellschaftliche Konstrukte, die keinen wirklichen persönlichen Erfahrungen entsprachen. Deshalb sollten auch die Häuser als Schauplätze von Lebensweisen darüber aufklären, dass es zwischen, neben und unter den Geschlechtern die verschiedensten Formen des Begehrens gab, die alle ihre Rechte beanspruchten. So geschah es im queeren Hausprojekt Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain, dort auch im Tuntenhaus in der Mainzer Straße 4 und im Frauen/Lesben-Haus in der Brunnenstraße 6/7 in Mitte. Man forderte nichts weniger als die »Abschaffung der Zwei-Geschlechter-Ordnung« zugunsten eines »sexuellen Pluralismus, der neben schwuler und lesbischer Sexualität auch Bisexualität, Transsexualität und alles, was darüber hinausgeht, einbezieht«10. Ob der Häuserkampf die passende Bühne war, um solche subtilen Differenzen kämpferisch zu inszenieren, wurde von Altbesetzern angezweifelt. Aber als Demonstration für die Vielfalt von Lebensweisen, die sich von der Dominanz der Normalos (Heteronormativität) erdrückt fühlten, taugten diese Besetzungen mit ihren Losungen durchaus. Zumal sie den alten Kampfgeist, der sich gegen Stadtverplaner, Abrisswut und Kommerz richtete, nicht preisgaben.

Die Theatergruppe des besetzten Hauses in der Adalbertstraße 6 zieht durch Straßen und Hinterhöfe, um auf die Bewegung aufmerksam zu machen. Berlin-Kreuzberg, 1980 © Monika v. Wegerer/Umbruch Bildarchiv

Künste und Projekte

Selbstausdruck und Selbstverwirklichung hießen die Ziele der »Neuen Sozialen Bewegungen«, mit denen Fremdbestimmung und Konformismus gemeinschaftlich überwunden werden sollten. Das war in der Studenten-, Friedens- und Alternativbewegung nicht anders als in der Frauenbewegung, es galt unter den Anti-Atomkraft-Aktivisten genauso wie unter Hausbesetzern. Was nahe lag, war der künstlerische Ausdruck, und da waren die Besetzer im Vorteil, denn sie hatten Häuser. Sie konnten Ateliers einrichten, Tonstudios, Konzerträume, Werkstätten und Bühnen. Als der Lehrling Bernhard Käßner im Rauch-Haus von den Ideologen aufgefordert wurde, arbeiten zu gehen, um im Betrieb politische Agitation zu betreiben, sagte er Nein. »… da war ich natürlich gar kein Freund von, da bin ich ja gerade ausgebrochen, da wollt ich nicht wieder hin zurück. […] Ich wollte Theater spielen.« (S. 49) Heute, meint er, sei es selbstverständlich, dass junge Menschen in ihren Freiräumen vor allen Dingen kreativ sein wollen, Malerei, Musik, Tanz, Performance, nur so kämen sie sich selbst und anderen nahe. In den 1970ern aber stand Politik im Vordergrund – zu der auch der Straßenkampf gehörte.

Dennoch haben schöpferische Personen unter den squatter schon mal angefangen, ihre Talente unter Beweis zu stellen. Und sie haben damals einen Gedanken entwickelt, der auch heute noch lebt: dass Kunst nicht das Erzeugnis einsamer Genies sein muss, sondern dass man als Gruppe etwas auf die Beine stellen kann, das Bestand hat. Denn vieles »ist möglich, wenn Menschen dasselbe Ziel verfolgen und ihre Fähigkeiten bündeln, um in der Gemeinschaft für die Gemeinschaft etwas zu schaffen«11, von dem jeder etwas hat. Dass sich die klassischen Kunstbegriffe und -bezüge in Auflösung befanden und es über das Happening zur Installation und Aktionskunst weiterging, kam den Hausbesetzern beziehungsweise den Kreativen unter ihnen entgegen. Auch ihre Demos zeugten, von den Maskeraden bis zu den Sprüchen und Liedern, von Phantasie.

Das Riesenbild auf der Brandmauer an der Hafenstraße (S. 138) war eine Kollektivanstrengung, es wurde weltberühmt, und auch die Düsseldorfer »Wandmaler« zeigten der Bevölkerung, dass man zusammen malen kann und dass Kunst keine Galerie braucht, sondern auf der Straße gedeiht – beziehungsweise dass die Straße eine Galerie ist. Auch in der Mauerstadt Berlin gab und gibt es prächtige Murals, und viele der noch »in Betrieb« befindlichen ehemals besetzten Häuser sind übersät mit Graffiti, die sich anzusehen lohnt – zum Beispiel in der Regenbogenfabrik in der Lausitzer Straße und im Tommy-Weisbecker-Haus in der Wilhelmstraße.

Ein echtes Hausbesetzer-Kunstwerk befand sich für einige Zeit in der Hamburger Hafenstraße neben den besetzten Häusern: Sami, der Eisenmann, eine sieben Meter hohe Skulptur aus Baggerarmen und anderen Stahlteilen, die mit erhobenen Händen aus einer Kiste steigt. Kiste? Damit war der seelenlose soziale Wohnungsbau gemeint, der nach Plänen der Stadt an dieser Stelle entstehen sollte und gegen den die Besetzer mit ihrer Kunst protestierten.

Und die Musik? Was wurde in den besetzten Häusern gehört? Neben dem Hofdichter des Rock ’n’ Roll, Bob Dylan (»Like a Rolling Stone«), waren es Gruppen der späten 1960er und der beginnenden 1970er wie die Beatles (»Revolution«), The Who (»My Generation«), die Animals (»We Gotta Get out of this Place«), die Rolling Stones (»Street Fighting Man«), Janis Joplin (»Me and Bobby McGee«), Jimi Hendrix (»Machine Gun«) und The Doors (»The Unknown Soldier«). Anfang März 1972 tourten TSS (»Die letzte Schlacht gewinnen wir«) als Vorband der amerikanischen Gruppe MC Five (»Kick Out the Jams«) durch Deutschland; beiden wurde nachgesagt, Punk-Rock gespielt zu haben, obwohl es diese Musikgattung noch gar nicht gab. Aber natürlich war Punk angesagt, zum Beispiel die »Godmother of Punk« Patti Smith (»Because the Night«) und die Ramones (»Blitzkrieg Bop«), die amerikanischen Vorläufer des Punk-Rock ab Mitte der 1970er, gefolgt von britischen Bands wie den Sex Pistols (»Anarchy in the U.K.«) und The Clash (»London Calling«), und man eiferte ihnen nach: In Deutschland waren das Ende der 1970er Gruppen wie Slime (»Legal, illegal, scheißegal«) oder Fehlfarben (»Ein Jahr – Es geht voran«). Während der Demos tönten aus den Lautsprechern oft TSS: »Wir brauchen keine Hausbesitzer, denn die Häuser gehören uns …«

Punks lebten öfter in besetzten Häusern, wobei das nicht unbedingt hieß, dass sie Musik machten. Das grottige Outfit mit bunt gefärbtem Strubbelkopf oder Irokesenschnitt, Sicherheitsnadeln an der Wange und Ratte auf der Schulter – das stand für Punk, da musste kein Instrument mehr gequält werden. Die Erscheinung des Punks oder der Punkerin genügte als Statement oder Message. – Die Kommerzialisierung der rebellischen Attitüde, ihre Eingliederung in das Marktgeschehen unter Labels, denen es vor allem ums Geschäft ging, war immer Thema in den Bands, den Gruppen, den Häusern. Man wollte sich nicht kaufen lassen, aber man wollte auch den Erfolg, zumindest von den Auftritten leben können. Punk, hieß es bald, war nicht mehr als eine Marketingidee. Ganz so einfach wird es nicht gewesen sein, aber eins war richtig: Es entwickelte sich »ein instrumentelles Verhältnis zur Musik: Wofür kann man sie benutzen? Dabei sollte das utopische Potenzial der Kunst doch in ihrer Autonomie, in ihrer Unbenutzbarkeit liegen.«12

Das Dilemma blieb, der Wunsch nach künstlerischem Selbstausdruck auch. Gruppen wie die B-Setzerbande in Stuttgart und die Rote Rübe in München machten Agitproptheater, die Berliner Roten Steine agierten mit Masken, wenig Requisiten und plakativer Botschaft; solche Truppen bildeten sich in den meisten Städten, in denen es eine Hausbesetzerszene gab. Die Fluktuation war hoch, aber wenn sich die eine Schar auflöste, bildete sich nebenan eine neue. Straßentheater war »in«, Vorbilder waren die Amerikaner: das Living Theatre und das Bread-and-Puppet-Theatre. In Berlin gab es das Hoffmann’s Comic Teater und das Kreuzberger Straßentheater, ferner Studenten- und Laienbühnen, die das Thema Hausbesetzung aufgriffen, und so trug die Szene ihre Anliegen kunstvoll aus den Häusern in die Öffentlichkeit hinein. Die Aktionisten wurden im Anschluss an ihre Darbietungen fast immer gefragt, ob sie denn der Meinung seien, durch ihre Kaspereien etwas an Wohnungsnot und Stadtzerstörung ändern zu können. Ob man da nicht ganz woanders ansetzen müsse … Die immer wieder gestellte und letztlich dumme Frage: »Kann man die Welt durch Kunst verändern?«, ist durch Joseph Beuys ironisch und zutreffend so beantwortet worden: »Nur durch Kunst.«

Eine besondere Rolle spielten jene Häuser, die von Anfang an mit einem Projekt verbunden waren – so die Jugendzentren, die Häuser für alternative sozialpsychiatrische Betreuung, die Kulturzentren mit Konzertsälen, Ausstellungsräumen und Malschulen, die Beratungsstellen für Mieter, Migranten und Jugendliche in Not, die Läden für Kinderbetreuung, Rechtsberatung, Sprachunterricht und Hilfe bei der Jobsuche, die Gewerbehöfe mit Kfz-Werkstätten, Offsetdruckereien und Secondhand-Läden. Hier wurde nicht nur gewohnt, sondern auch gearbeitet, oft beides zugleich. Spätere Besetzungen wie zum Beispiel die im Hamburger Gängeviertel waren gleich auf Werkstätten und Ausstellungsräume aus. Überall da, wo ganze Fabrikareale besetzt wurden, reiften schnell Pläne für alternative Gewerbe, Handwerke und Handelskooperativen. Hier traf sich die Hausbesetzerbewegung mit den Müslis, den Öko-Freaks, den Naturheilkundlern, linken Architektinnen und Anwälten und freien Ernährungsberaterinnen. Weil es sich um Gewerke und Dienstleistungen handelte, die sich am Markt bewähren mussten und das auch oft schafften, gab es kaum Nichtverhandler – und wenn doch, zogen die bald wieder aus. Allen war daran gelegen, einen legalen Status mit dem Gefühl relativer Sicherheit zu verbinden, das man braucht, wenn man einen Laden aufmacht. Der Kollektivgedanke stand immer im Mittelpunkt. Die Hausbesetzer hatten der Vereinzelung in möblierten Zimmern entfliehen wollen, und jetzt flohen sie vor der Vereinzelung an entfremdeten Arbeitsplätzen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit war eine Selbstverständlichkeit – aber auch für ungleiche Arbeit, für schwierigere, für schmutzigere oder anspruchsvollere Arbeit sollte der Lohn gleich sein. Es versteht sich, dass die Euphorie des Anfangs irgendwann in die Freude an der Verstetigung übergehen musste – wenn das nicht möglich war, zerbrachen die Gegenmodelle. Skeptische Genossen erhoben den Vorwurf der Rückkehr in die Vormoderne mit ihren überschaubaren Manufakturen und liefen davon, um in einer Partei, zum Beispiel bei den Grünen, die in jener Zeit gegründet wurden, was zu werden oder in einem Großbetrieb endlich mal Geld zu verdienen. Die Alternativökonomie, die sich der Hausbesetzerbewegung anlagerte, hat sich gegen allerhand Spott und Schmäh von Seiten der Ideologen und Karrieristen behauptet und schickt bis heute ihre Impulse in die Gesellschaft – soweit die bereit ist, ihren Lebensstil mit seinen Prioritäten zu reflektieren. Und das ist sie in einem hohen Maß.

Anpassung und Widerstand

Hausbesetzer empfanden sich als Revolutionäre, die nicht bloß mit ihrer Wohnsituation unzufrieden waren, sondern die mehr wollten: eine andere Gesellschaft ohne Goldenes Kalb und ohne Knäste – dafür mit Solidarität und Platz noch für den kuriosesten Freak. Wenn sie darangingen, ihre Utopie auszurufen und sie in besetzten Häusern kämpferisch zu verteidigen, erfuhren sie, dass ein Minimum an Anpassung Voraussetzung für Widerstand war. Wer eine besetzte Fabrik halten wollte, um da eine Agitpropbühne und eine Lebensmittelkooperative aufzumachen, musste bereit sein, mit der Stadt oder einem Privateigentümer in Verhandlungen einzutreten, und wenn er das nicht war, konnte er seinen Traum vom aufklärerischen Theater und vom gesunden Essen begraben. Er behielt dafür den Traum von seiner eigenen Unbestechlichkeit – aber was war der in Mark und Pfennig wert? Diese nicht immer leicht zu verkraftende Dialektik, die für viel Zähneknirschen in den Kollektiven sorgte, wurde den Besetzern durch das Leben beigebracht. Nicht alle absolvierten diese Lehre. Die Nichtverhandler und andere Autonome hielten es mit dem von jeglichem Kompromiss unbefleckten Widerstand, woraufhin sie nicht selten ins soziale Aus oder in den Knast wanderten. Aber auch die Verhandler, die, um ihr Agitpropstück aufführen zu können, Verträge schlossen und Miete zahlten, hielten sich nicht immer an ihr ursprüngliches Programm. Es kam vor, dass sie unterwegs den Glauben an das Stück verloren, ausstiegen und nach Beendigung ihres Studiums genau das machten, was sie in ihrem Stück hatten anprangern wollen. Die Balance zwischen Mitmachen und Dagegensein, die jeder finden musste, war ein Kunststück für sich.

Die Jugendrevolte der 1960er Jahre wollte persönliche Freiheit, sie inszenierte Rockkonzerte und Flower-Power und die sexuelle Revolution. Die Studentenbewegung nahm das Leben ein bisschen schwerer und die Notwendigkeit eines Wandels oder Umsturzes ernster und sprach vom Langen Marsch durch die Institutionen. Erst die Hausbesetzer erfanden die konkrete Praxis durch ihren kurzen Marsch in ein leerstehendes Haus. Sie setzten damit ein Zeichen: Freiheit und Selbstverwirklichung sind keine abstrakten Ideale, keine Schriftzüge am Himmel, man kann einen Zipfel davon schon hier auf Erden packen, und wenn man zieht, kommt vielleicht noch mehr nach. Dass sie sich mit dem gesamten Rechtssystem und so mit einem Herzstück des bürgerlichen Selbstverständnisses anlegten, war den Besetzern immer bewusst – auch wenn sie die Paragraphen im Einzelnen nicht kannten. TSS: »Wer das Geld hat, hat die Macht, und wer die Macht hat, hat das Recht.« Solange es sie gab und sie selbstbewusst agierten, waren die Hausbesetzer eine zwar kleine, aber publicityträchtige Macht. Und da es sie immer noch oder schon wieder gibt, kann man von einer durch sie ausgelösten Machtverschiebung im Bereich der Wohnungsfrage sprechen.

Abschließend ein Wort in eigener Sache: Unsere Reisen durch die Republik zu den verschiedenen Brennpunkten des Häuserkampfes haben uns, Autor und Autorin, gelehrt, dass Hausbesetzung nie gleich Hausbesetzung ist. Die Bedingungen vor Ort sind immer besonders, die Menschen auch, und so ist es uns manchmal nicht leichtgefallen, den roten Faden in der Hand zu behalten. Wir haben Hausbesetzer getroffen, die stolz auf das waren, was sie vor Jahrzehnten angestoßen haben, und andere, die fanden, sie hätten ganz anders vorgehen sollen. Wir sprachen mit Widerständlern, die voller Wut an die Kompromisse von gestern dachten, und mit Angepassten, die inzwischen Eigentümer ihrer Häuser geworden sind. Die meisten hatten die Balance gehalten, hatten sich arrangiert, wo der Preis des Widerstandes zu hoch gewesen wäre, hatten am Widerstand festgehalten, wo Anpassung ihre Identität bedroht hätte. Gekämpft haben sie alle: mit den Bullen, mit andersdenkenden Genossen, mit sich selbst. Nur wenige sind heute müde, die meisten hoffen, dass es weitergeht. Sie wohnen eher selten noch in dem besetzten Haus von einst. Aber der geistige Ort, den sie damals bezogen haben, an dem wollen sie bleiben.

Zwei Kulturen

»Das Politikmonopol der Parteien ist gebrochen. Es hat sich eine zweite politische Kultur gebildet. Hier wird geltendes Recht verletzt, sagen die Vertreter der ›ersten‹ Kultur. Aber es wird Gerechtigkeit gewahrt, antworten die der ›zweiten‹. Legalität steht gegen Legitimität. Zwischen beiden Argumenten steht eine Mauer. Sie trennt zwei Wertesysteme.«

Wolfgang Prosinger in: Ingrid Müller-Münch, Wolfgang Prosinger u. a., Besetzung – weil das Wünschen nicht geholfen hat, Reinbek 1984, S. 33.

Go-out

Georg von Rauch und Thomas Weisbecker wurden zu Namensgebern zweier besetzter Häuser in Berlin-Kreuzberg: des Georg-von-Rauch-Hauses am Mariannenplatz 1A und des Tommy-Weisbecker-Hauses in der Wilhelmstraße 9. Georg und Tommy waren miteinander befreundet und sahen sich sogar ein bisschen ähnlich. Diese Ähnlichkeit konnten sie im Juli 1970 ausnutzen. Wegen angeblicher Straftaten mussten sich die beiden vor dem Kriminalgericht in Berlin-Moabit verantworten. Als sich das Gericht vertagte, sollte Georg von Rauch, der bereits in U-Haft saß, dorthin zurückkehren, während Thomas Weisbecker »Erste Haftverschonung« gewährt worden war. Ohne dass die Justizbeamten es bemerkten, verließ jedoch Georg anstelle von Tommy den Gerichtssaal. Als dann Weisbecker seine Identität preisgab und freigelassen werden musste, war von Rauch längst untergetaucht. Sehr zum Ärger von Polizei und Justiz entwickelte sich dieses »Verwechslungs-Go-out« zur großen Lachnummer innerhalb der linken Szene. Und dann, nur acht Monate später, wurden beide Aktivisten aus nächster Nähe von Polizisten erschossen, Georg von Rauch am 4. Dezember 1971 in Berlin und Thomas Weisbecker am 2. März 1972 in Augsburg.

Pflasterstein

»Und irgendwann heißt es dann für uns: Jetzt ist Schluss. Jetzt müssen wir uns wehren, jetzt müssen wir auch zurückschlagen. Nicht weil wir Spaß dran hätten, sondern weil sich gezeigt hat, dass offensichtlich nur der Pflasterstein ein Argument ist, das in dieser komischen bundesrepublikanischen Gesellschaft noch Beachtung findet.«

Stefan Aust, Sabine Rosenbladt (Hg.), Hausbesetzer, Hamburg 1981, S. 24.