9,99 €

Mehr erfahren.

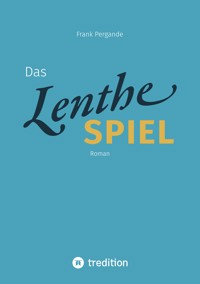

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es geht darum, wie Moden entstehen, kommen und wieder vergehen.

Das E-Book Das Lenthe-Spiel wird angeboten von tredition und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:

Kunstgeschichte, Mecklenburg, Medienkritik, Satire, Schwerin

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

FRANK PERGANDE

DAS LENTHE-SPIEL

Roman

INHALT

Titelseite

Impressum

DAS TRIO INFERNALE GEDENKT EINES SCHWERINER HOFMALERS UND GERÄT DARÜBER IN STREIT. WER ZUM TRIO GEHÖRT. EINE WETTE WIRD AUSGERUFEN, EIN SCHIEDSRICHTER BESTIMMT.

EINE SCHULFREUNDIN FINDET EINEN SCHULFREUND NACH JAHRZEHNTEN WIEDER. DAS FOTO VON DAMALS. DIE MALEREI. DIE FAHRT ZU IHR UND DIE FOLGEN. DER SCHATZ MIT DEM BERNSTEINRING

STEFAN WIRTH BEI FRAU VON PALM. HANS CORNELIUS REIST AUS DUISBURG AN. DIE LIEBE ZUM NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERT. DIE KONSTRUKTIVISTEN. EIN BLONDES GIFT. IM DOM. EIN HUT AUS LEINEN

AUFTRITT VON PROFESSOR GENZ. TSCHECHOW UND ANDERE KÜNSTLER. EIN GESPRÄCH ÜBER DIE NAZARENER. HORMONELLE STÖRUNGEN. ELEONORE UND DIE ERFINDUNG EINES SKANDALS

ZU SPÄT AUFGESTANDEN UND ANDERE ÄRGERNISSE. ZWANZIG MINUTEN FÜR ALTE BAHNANLAGEN. EIN DEPRIMIERENDES GESPRÄCH ÜBER KATZEN. SCHON WIEDER EIN SKANDAL

STEFAN BESUCHT KATHARINA, KÜSST HANNA UND LOBT CHARLOTTE. ÜBER DAS SCHREIBEN. ÜBER FÄLSCHUNGEN. ÜBER FRÖHLICHKEIT. ÜBER VERDRUSS. GENOSSE EL LISSITZKY. SCHLIEMANN MIT SEEBLICK

NIKLAS BARUT TRITT AUF. SEIN ERFOLG. SEIN WIDERSPRUCHSGEIST. ABSTECHER NACH SCHWERIN. CHARLOTTE VON PALM KOMMT AUS DER GEHEIMTÜR UND WIRD BLASS. SEX IN AHRENSHOOP

DER DICHTER ZWEIFELT UND BEKOMMT EINEN ABSCHIEDSBESUCH. POESIE IST MÄNNLICH. EIN VERLOCKENDES ANGEBOT, ABER IST ES AUCH EHRLICH GEMEINT? EINE ANZEIGE IN DER ZEITUNG

DAS SEVERINPALAIS WIRD ERÖFFNET. EIN SCHWARZER ANZUG, EIN GRAUES KOSTÜM. DIE PARZEN. EIN GESPRÄCH IN DER BIBLIOTHEK. ELEONORE VERSPÜRT HUNGER UND ALLE ANDEREN EBENSO.

DER ARTIKEL VON NIKLAS BARUT AUS DER MORGENRÖTE „MIT GOTT. BERICHT ÜBER EINE ENTDECKUNG IN MECKLENBURG“. GOLDENE ERSCHEINUNG. EIN URLAUBSFLIRT. WUNDER DER LEERE

DIE VERSTEIGERUNG IN BERLIN. SCHADOWS MARMORPLASTIK MIT GIPSÄRMCHEN. ENOCH MACHT EINE BEKANNTSCHAFT. DER BESUCH BEI EINER ALTEN DAME. KÖSTLICHE TÖRTCHEN

CHARLOTTES AUFERSTEHUNG. EIN SCHÖNER TAG ZWISCHEN DEN LÜBECKER ALTÄREN. MESTLIN, DOBBERTIN, WOSERIN. HERRNHUTER STERN. TRÄNEN UND TROST. DUNKELGRÜNES KLEID

WOLDEMAR LÖST DIE WETTE EIN. DER DICKE CONRAD WILL GÄRTNER WERDEN. ENOCHS AUFSTIEG. STEFAN WIRFT DIE ERDKUGEL DURCH SEIN ALL UND WIRD VON CHARLOTTE GEWECKT.

NACHSATZ

IMPRESSUM

© 2022 Frank Pergande

Buchsatz von tredition

ISBN Softcover: 978-3-347-65827-1

ISBN E-Book: 978-3-347-65831-8

Druck und Distribution im Auftrag des Autors:

tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany

eBook-Erstellung und Buchsatz: Jana Köbel Autorenservice

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.

Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.

DAS TRIO INFERNALE GEDENKT EINES SCHWERINER HOFMALERS UND GERÄT DARÜBER IN STREIT. WER ZUM TRIO GEHÖRT. EINE WETTE WIRD AUSGERUFEN, EIN SCHIEDSRICHTER BESTIMMT.

Die verrückte Geschichte, die wir hier zum Besten geben wollen, ist die Geschichte einer merkwürdigen Wette unter drei Herren. Sie begann an einem verregneten Johannistag mit den Worten: „Stefan, du mit deinem Lenthe. Was ist an dem schon dran? Langweilige Malerei, mein Freund. Längst vergessen. Ödnis, du hast einen Namen: Gaston Lenthe.“ Das passierte in Schwerin, in der Arsenalstraße 14. Es war später Abend und, weil Johannistag, noch nicht vollständig dunkel. Das Trio infernale, wie es sich selbst nannte, saß beim Rotwein. Das Trio traf sich einmal im Monat, immer in der Arsenalstraße 14, immer bei Stefan Wirth. Das kam daher: Er war der einzige der drei Freunde mit einer richtigen Wohnung in Schwerin, stuckverziert, hoch, hell und weitläufig, mit weißen Flügeltüren und Blick auf den Pfaffenteich. Stefan Wirth hatte zum Abendessen Spargel zubereitet, den letzten der Saison. Nach dem Essen war man, die Gläser in der Hand, vom langen Buchentisch in die Sofaecke gewechselt, „meine Polsterlandschaft“, wie Stefan Wirth zu sagen pflegte. Die Polsterlandschaft hatte noch Sylvia ausgesucht. Sylvia war vor zwei Jahren gegangen.

In der Polsterlandschaft, über einem der Sofas, hing der Lenthe. Es war eine Vorstudie in Öl zu einem Altarbild des Schweriner Hofmalers in der Kirche von Blankenhagen. Eine Auferstehung mit einem entrückten Jesus in einer Glorie, mit zwei Engeln rechts und links, zwei schlafenden Wächtern und einem wachenden, deshalb naturgemäß über die Auferstehung erschrockenen.

An der gegenüberliegenden Wand befand sich wie zum Ausgleich ein Akt von einem Schweriner Maler der Gegenwart, den Stefan Wirth ebenfalls, wenn auch auf ganz andere Weise als Gaston Lenthe liebte. Der Schweriner Maler war dankbar gewesen, als Wirth ihm den Akt überteuert abgekauft hatte, er brauchte das Geld dringend für die Ateliermiete. Was hingegen den Lenthe anbelangte, so hielt Wirth sich einiges darauf zugute, das Gemälde vor einigen Jahren preiswert erworben zu haben. Aus einer Haushaltsauflösung übrigens, ausgerechnet bei einem früheren hohen SED-Funktionär, der bis zu seinem Tod mit 91 Jahren schräg gegenüber auf der anderen Seite des Pfaffenteichs gewohnt und dort auf die neuen Zeiten geschimpft hatte.

Wirth ärgerte, dass sein guter Freund Woldemar Waterstraat, eben der, welcher die Worte von der Ödnis gesprochen hatte, nicht nur das Bild nicht mochte, sondern bei jedem ihrer Treffen der Auferstehung demonstrativ den Rücken kehrte und lieber den Akt anstarrte, der ihm freilich auch nicht gefiel.

Stefan Wirth sagte jetzt: „Immerhin, er war Hofmaler und wurde sehr geschätzt, der Lenthe.“ Er knetete bei seinen Worten einen kleinen Ball, der, hätte man ihn näher anschauen können, sich als Erdkugel aus Gummi erwiesen hätte, das Land grün, die Ozeane blau. Ein früherer Studienkamerad, der jetzt im Auswärtigen Amt in Berlin saß, hatte ihm den Ball vor Jahren geschenkt. Stefan Wirth hätte noch hinzusetzen können, dass er Lenthe schon deshalb verbunden sei, weil der Maler eine Zeit lang ebenfalls in der Arsenalstraße 14 gewohnt hatte. Aber das war seinen beiden Freunden erstens natürlich längst bekannt und zweitens egal.

„Vergiss alle Maler, die zu Lebzeiten geschätzt wurden“, entgegnete Woldemar Waterstraat mit brummigem Bass. „Die hatten ihren Ruhm und müssen uns heute nicht mehr belästigen. Sie sind längst tot. Keiner kennt sie mehr. Gib es nur zu, Stefan, deinen Lenthe kennt auch keiner mehr. Schnee von gestern.“

Stefan Wirth aber wollte das keineswegs zugeben: „Ruhm hin, Ruhm her. Geld hin, Geld her. Aufrichtiges künstlerisches Ringen hat damit nichts zu tun. Es bleibt Ringen. Kampf, Zweifel, Versuch, Scheitern. Egal wie es um den Ruhm und das Konto steht. Und egal in welcher Zeit.“ Er warf seine Weltkugel Woldemar zu.

Und der fing sie geschickt auf: „Ach, papperlapapp, mein Freund. Große Worte. Dein Lenthe mag toll gestartet sein, als er noch durch die Welt zog. Italien! Er war doch in Italien? Italien macht uns ja alle kirre, selbst wenn wir nicht malen. Aber als er wieder in Schwerin lebte, leben musste, da ist er doch gleich eingeschlafen. In Schwerin schläft alles ein. Ein Naturgesetz, mein Freund. Das Naturgesetz der Provinz.“

„Provinz ist überall“, mischte sich da der Dritte im Bunde ein. Enoch Diederich bekleidete eine wichtige Position bei der Schweriner Sparkasse und hoffte auf eine noch höhere. Er sah genauso farblos aus, wie wir uns einen Bankangestellten vorstellen. Bei näherem Hinsehen jedoch wirkte Enoch Diederich durchaus attraktiv mit seinem vollen Silberhaar und seinen grauen Augen. Eben noch hatte es so ausgesehen, als wäre er in der Polsterlandschaft, gleichsam Woldemars Gesetz der Provinz unterworfen, eingenickt. Das Wort Konto musste ihn geweckt haben.

„Außerdem, lieber Woldemar, will ich eigentlich gar nicht von Ruhm und Geld reden. Da führst du mich wieder einmal auf eine deiner falschen Fährten. Ich finde, Gaston Lenthe ist ein bemerkenswerter Maler. Das Bild, dem du so beharrlich den Rücken kehrst, ist phantastisch gemalt. Du kannst es nur nicht sehen, weil du ihm den Rücken kehrst. Ein großer Künstler. Oder vielleicht: überhaupt ein Künstler. Das ist selten genug.“

„Ein Ringer, wenn ich dich richtig verstanden habe“, grinste Woldemar Waterstraat und warf die Erdkugel zurück.

„Ein bisschen zurückhaltend, in den Farben, in den Formen, zugegeben. Aber so war die Zeit. Ein bisschen angezogene Handbremse vielleicht. Stell dir vor, die Zeit wäre so gewesen, dass er die Handbremse hätte lösen können. Nicht eben neunzehntes Jahrhundert, sondern später oder vielleicht früher. Nicht auszudenken, was er geschaffen hätte. Stell dir mal vor, er hätte im Barock gelebt.“

„Hätte, hätte, Fahrradkette. Zurückhaltend? Zurückgeblieben. Stefan, du überzeugst mich nicht von deinem Lenthe. Da kannst du dir noch so viel Mühe geben. Hast du noch was in der Flasche? Dein Lenthe ist so trocken, dass ich schon wieder viel zu viel trinke.“

„Wirklich nicht?“, fragte Stefan Wirth, als er noch einmal einschenkte.

„Bitte?“

„Ich überzeuge dich nicht von Lenthe?“

„Nein, ganz bestimmt nicht.“

„Dabei hatte er bestimmt gerade das vor“, mischte sich Sparkassen-Diederich ein, ohne zu ahnen, dass er, wie man so sagt, damit den Nagel auf den Kopf getroffen hatte. Dafür kriegte er von Stefan den Gummierdball an den Kopf geworfen. Zum Glück traf der Ball nicht auch noch das Glas.

Was wir über das Trio infernale noch nicht erwähnten, wollen wir hier nachtragen. Zunächst: Weshalb bestand die Runde in der Arsenalstraße 14 allein aus Herren? Nun, es gab keine Damen. Stefan Wirth war vor zwei Jahren um seinen fünfzigsten Geburtstag herum gleich von zwei Frauen auf einmal verlassen worden. Von Sylvia, mit der er zwölf Jahre lang verheiratet gewesen war, und von Karola, seiner Geliebten seit drei Jahren.

Sylvia hatte ihn wegen der Geliebten verlassen. Und die Geliebte verließ ihn, weil seine Frau ihn verlassen hatte. Sie wolle keinen verlassenen Ehemann, sagte sie. Denn tatsächlich diente ihr Verhältnis zu Stefan Wirth allein dem Zweck, ihre eigene Ehe munter zu halten. Sie fand, ein Mann sei zu wenig fürs Leben, so attraktiv und liebenswert der eigene auch sein mochte. Sie wollte, um es platt zu sagen, Sex, aber keine Probleme. Von einem verlassenen Stefan jedoch erwartete sie Probleme. Also ging sie auf und davon. Und nach einer Verschnaufpause in ihrem Liebesleben in Form einer längeren Reise mit ihrem Gatten durch Südafrika wählte sie einen anderen Geliebten, einen Mann aus der Schweriner Landtagsverwaltung, was wir hier nur deshalb anfügen, weil sie ihn einst durch Stefan Wirth kennengelernt hatte.

Woldemar Waterstraat und Enoch Diederich hingegen waren beide glücklich verheiratet und glückliche Väter. Ihre Familien und damit ihre Frauen lebten allerdings nicht in Schwerin. Die beiden Männer pendelten, wie man so sagt. Enoch Diederich fuhr jeden Tag „aufs Dorf“, eine Dreiviertelstunde von Schwerin entfernt. Woldemar Waterstraat hingegen lebte unter der Woche in einer Wohngemeinschaft mit Beamten aus der Landesregierung und Schauspielern vom Theater.

Die Mischung seiner Mitbewohner war, wie wir uns gut vorstellen können, bei den Pfaffenteich-Abenden des Trios infernale immer wieder Gegenstand großer Erheiterung und manchmal großer Empörung. Letzteres mit schöner Regelmäßigkeit nach den Premierenfeiern im Theater, wenn die Schauspieler wieder einmal betrunken und laut polternd erst im Morgengrauen heimgekehrt waren.

Woldemar Waterstraat litt an dieser WG, mochte sie aber auch nicht aufgeben und eine andere Bleibe suchen. Vielmehr genoss er es jedes Mal, wenn er, bei Stefan Wirth sitzend, seinen Mitbewohnern auf ein paar Stunden entfliehen konnte. Seine Frau Eleonore lebte in Lüneburg, wo auch einst seine wissenschaftliche Karriere ihren Anfang genommen hatte. Die Kinder waren zwar schon aus dem Haus, wohnten aber ebenfalls in Lüneburg, weshalb es Woldemar und Eleonore bislang nicht über das Herz hatten bringen können, von dort wegzuziehen. Dabei hatte es Waterstraat bis zu einer C4-Professur für Wirtschaftswissenschaften an der Hamburger Universität gebracht.

In seiner Midlifecrisis war ihm der Verdacht gekommen, seine Theorien könnten der Praxis nicht standhalten. Andere Männer trennten sich in der Midlifecrisis von ihren Frauen und Familien und hatten junge Freundinnen. Waterstraats Liebe zu seiner Frau, zu seiner Familie aber blieb unberührt von seinen Hormonveränderungen.

Er probierte vielmehr eine ganz andere Form der Lebensveränderung aus, indem er begann, seine Lehren auf ihre Praxistauglichkeit hin zu überprüfen, indem er selbst Unternehmer wurde. Als erstes brachte er ein Mittel gegen Läuse auf den Markt, und zwar glücklich gerade in dem Augenblick, da die Zeitungen voll waren mit Geschichten über Läuse auf Kinderköpfen. So kam es, dass Woldemar Waterstraats Erfolg alle Vorstellungskraft überstieg. Er verkaufte die Läuse-Firma, um als nächstes mit dem so gewonnenen Kapital eine seltsame, übel riechende Teemischung „in den Markt zu drücken“, wie er es selbst nannte. Dem Tee wurden Wunderdinge zugeschrieben, unter anderem Linderung bei Prostatabeschwerden und bei Depressionen. Die kleine Firma besaß er noch, hatte inzwischen aber ein neues Geschäftsfeld für sich entdeckt, in dem auch der Grund dafür lag, oft in Schwerin zu sein: Er hatte in der Stadt ein inzwischen vielbesuchtes Café direkt am Markt eröffnet. Und demnächst sollte ein Hotel schräg gegenüber der Staatskanzlei folgen, „nobel, aber öko“, wie er zu brummen pflegte, „klein, aber fein“.

Woldemar Waterstraat war ein durch das Wirken der Jahre rundlich geschliffener Mann mit spiegelnder Glatze über einem rauschenden Vollbart. Kürzlich hatte er seinen sechzigsten Geburtstag gefeiert.

Stefan Wirth, seit vielen Jahren sein Freund, bewunderte mit einer Portion Neid die Leichtigkeit, mit der Woldemar seine Unternehmungen anging, ob es sich nun um Läusemittel oder ein neues Hotel handelte. Auch Stefan war, wie wir gleich sehen werden, sehr erfolgreich und wie Woldemar aller finanziellen Sorgen enthoben. Aber ihm mangelte die Woldemarsche in sich ruhende, manchmal das Träge streifende Gelassenheit. Gerade diese Leichtigkeit und Gelassenheit, so dachte Stefan Wirth, garantierte den Erfolg seines Freundes.

Waterstraat war in seiner jahrzehntelangen wissenschaftlichen Arbeit als Meister der Drittmittelwerbung wie nebenbei zu einem wohlhabenden Mann geworden. Und nun vermehrte sich sein Reichtum bei allem, was er in Angriff nahm, als wäre er Midas und obwohl er es gerade darauf nicht anlegte. In seiner Leibesfülle erlebte man ihn zumeist stöhnend, obwohl er an sich ein zufriedener Mensch war. Sein Stöhnen wuchs sich zu einem Grunzen aus, oft vor Behagen, manchmal aber auch vor Verdruss. Die Eröffnung des Hotels in der Schlossstraße sollte in drei Monaten sein. Ganz Schwerin sprach schon davon. Severinpalais sollte das neue Haus heißen.

Enoch Diederich, um auf ihn zu kommen, besaß ein Haus in Gottesgabe westlich von Schwerin. Es war ein alter Bauernkaten, malerisch in Rosen und Holunder gebettet. Als Enoch Diederich vor dreizehn Jahren ein Heim für seine Familie suchte, die damals allerdings nur aus ihm und seiner – mit dem ersten Kind schwangeren – Frau bestand, hätte er in Gottesgabe viel lieber das Herrenhaus gekauft, damals schon eine halbe Ruine. Aber der Eigentümer glaubte, einen höheren Preis herausschlagen zu können. Obwohl er wusste, dass Diederich Immobilienspezialist war. Oder vielleicht gerade deshalb. Diederich hatte einen großzügigen Preis genannt. Aber es half nichts. Vor einem Jahr hatte der Eigentümer nun doch verkauft oder besser wohl verkaufen müssen – für die Hälfte von Diederichs Angebot.

Ja, Enoch Diederich war schon immer unterschätzt worden. Schon von seinem Vater, einem evangelischen Pfarrer, den es enttäuschte, dass sein Sohn keinerlei Anzeichen erkennen ließ, ebenfalls Pfarrer werden zu wollen. Er hielt ihn deshalb für missraten. Unterschätzt worden war der Langweiler mit den eingefallenen Wangen, den verkniffenen, blutleeren Lippen und den hervortretenden dunklen Augen auch in seiner Banklehre, dem Studium und später in der Bank.

Unterschätztsein hat eben auch seinen Vorteil im Leben. Diederich machte seinen Weg, so unbemerkt von den anderen wie unaufhaltsam. Demnächst wohl würde er an die Spitze der Schweriner Sparkasse rücken und später wer weiß noch wohin. Vom Trio infernale in der Arsenalstraße 14 indes wurde er nicht unterschätzt. Wie auch, er hätte sonst nicht dazugehört. Woldemar Waterstraat und Stefan Wirth liebten ihren Enoch, weil er gebildet war, lebenslustig und humorvoll. Alles Eigenschaften, die er im normalen Leben gut zu tarnen wusste. Und er war von ausgleichender Gerechtigkeit. Was sich als nützlich erwies, wenn Woldemar und Stefan wieder einmal aneinandergerieten. Und sei es wegen der Lenthe-Studie über der Polsterlandschaft.

Fehlt uns noch der Hausherr vom Pfaffenteich selbst, auch wenn wir schon etwa über seine verunglückten Beziehungen gehört haben. Mag sein, manchem sagt der Name Stefan Wirth noch etwas. In seinem ersten Leben hatte er einen gewissen Ruf in der Werbeszene. Wirth war zwar in Mecklenburg aufgewachsen, aber schon in den achtziger Jahren nach Hamburg gegangen, wo er zum Mitgründer einer heute berühmten Werbeagentur mit internationalem Erfolg wurde. Damals lief er in knappen Anzügen mit Einstecktuch und knappem Hemd, über den muskulösen Körper gespannt, herum. Er war einer dieser ewig braungebrannten Sporttypen in bunten Socken mit Cabrio und Segelboot. Einer dieser typischen Hamburger, von denen die meisten bekanntlich keine geborenen Hamburger sind. Cabrio und Segelboot waren lange schon verkauft. Aus seinem Waschbrettbauch war, wie seine geschiedene Frau Sylvia gern angemerkt hatte, ein Waschbärbauch geworden. Und seine früher kantige Halspartie war jetzt aufgeplustert wie die eines Warans. Und wie bei einem Waran konnten auch seine hellen Augen starr blicken. Freilich suchten sie dann nicht nach Beute für den Magen, sondern für den Geist. Sie suchten nach einer Idee, denn sie sahen in solchen Augenblicken nicht wirklich etwas. Sie waren nach innen gerichtet.

Ähnlich wie bei Freund Woldemar Waterstraat war es eine Lebenskrise, mit 47 Jahren, die bei Stefan Wirth das Tor zu seinem zweiten Leben aufgestoßen hatte. Zwar gehörte in seinem Fall auch eine Frauengeschichte dazu, denn damals begann sein Verhältnis mit Karola, der großen Frau mit dem langen Haar, den langen Beinen, dem sagenhaften Busen und dem unbändigen Liebesverlangen.

Aber das war nur ein Nebenprodukt. Ja, die Affäre wäre nicht einmal denkbar gewesen, wenn Stefan nicht kurz zuvor der Werbebranche von heute auf morgen den Rücken gekehrt hätte und nach Schwerin gezogen wäre, um sich fortan dem zu widmen, was ihn mehr als alles andere seit jeher beschäftigte: Gedichte schreiben. Karola führte ein Geschäft für Hüte in der nach dem Dichter Puschkin benannten Straße. Die Affäre begann mit dem Kauf eines Strohhuts, weshalb die beiden lange Zeit von einem Strohfeuer sprachen, wenn sie ihre Beziehung meinten.

Auch Stefan Wirth war durchaus wohlhabend geworden in seinem ersten Leben und wollte sein Geld im zweiten eigentlich nur in seine Künstlerexistenz investieren. Aber das erwies sich als ähnlich schwierig wie bei Woldemar Waterstraat und bestätigte das alte Sprichwort: Der Teufel macht immer auf den größten Haufen.

Bei Stefan Wirth können wir das sogar wörtlich nehmen. Denn in der Schweriner Abgeschiedenheit verfasste er zunächst gar keine Gedichte, sondern eine Studie über die Kulturgeschichte von Bad, WC und Toilette, ein Ergebnis jahrelanger Recherchen. Das Buch wurde unerwartet zum Bestseller. Er hatte es eigentlich nur zu seinem Vergnügen und auf eigene Kosten veröffentlicht, schmucklos und broschiert. Er selbst hielt das Thema für zu abwegig oder vielleicht zu indiskret, um Aufmerksamkeit erregen zu können. Aber dann meldeten sich gleich mehrere Verlage. Ein Münchener bekam den Zuschlag und brachte den Text in einer reich illustrierten Ausgabe auf den Markt. Das Buch wog ein Kilogramm und war in allen wichtigen Feuilletons lobend besprochen worden.

Dass es in Deutschland damals zu einer Welle niedrig angebrachter Toilettenbecken kam, war das Verdienst von Stefan Wirths Buch. Denn der Autor hatte darin die Meinung vertreten, dass niedrig angebrachte Becken die Darmentleerung effektiver und damit gesünder machten. Er selbst nannte sein Werk lachend und respektlos sein „scheiß Buch“, freute sich aber über den Erfolg. Danach jedoch schrieb er, soweit wir das wissen, tatsächlich nur noch Gedichte.

Zu dem Zeitpunkt, da wir das Trio infernale kennenlernen, war Stefan Wirth in seiner lyrischen Produktion von der reinen Beschreibung übergegangen zur philosophischen Betrachtung seiner lyrischen Gegenstände. Vor allem seine Gedichte „Verlandung“ und „Wiedervernässung“ hielt er für besonders gelungen, weil er sie als Gesang auf die Vergeblichkeit ansah. Allerdings kannte diese Gedichte außer ihm keiner. Nicht einmal im Trio hatte er sie vortragen wollen. Das muss uns nicht verwundern. Wer schon redet über die Dinge, die ihm wirklich wichtig sind. Könnten sie, die Gedichte, doch, wie alles andere Wichtige eben auch, zerredet werden, wenn man sie offenbarte. Stefan Wirth hielt es mit Wittgenstein: Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.

Freilich hatte ihn das nicht davon abgehalten, frühere Gedichte sehr wohl zu veröffentlichen. Sie waren in zwei schön gestalteten Bänden „Ich küsse deinen Cupidobogen“ und „Fahren noch Züge“ erschienen und erwartungsgemäß als Ladenhüter im Ramschverkauf geendet.

Da wir die drei Männer des Trios nun ein wenig kennen und natürlich im Gefolge der hier zu schildernden Lenthe-Affäre noch besser kennenlernen werden, dürfen wir uns wohl darauf einlassen, die Herren so zu nennen, wie sie es untereinander selbst taten: mit Vornamen. Und noch etwas müssen wir erwähnen, bevor wir dem Gespräch von Stefan, Woldemar und Enoch in der Polsterlandschaft mit Blick auf den Pfaffenteich weiter lauschen. Stefan Wirth hätte das Trio gern zu einem Quartett erweitert. Er hatte das vor Wochen den beiden Freunden vorgeschlagen. Die waren an sich nicht abgeneigt, wehrten sich dann aber doch mit aller Kraft, als sie hörten, dass eine Frau hinzutreten sollte.

Charlotte von Palm, nur wenig jünger als Stefan Wirth, arbeitete seit kurzem als Kunsthistorikerin am Staatlichen Museum und hatte ihn betört mit einem hinreißenden Vortrag über Stucks Gemälde „Judith und Holofernes“, das sie aller biblischer Überlieferung entkleidete und als Liebesgeschichte interpretierte, ja gar als Pornografie.

Stefan hatte im Trio übrigens auf seinen Vorschlag nicht weiter bestanden, weil er sich selbst nicht recht im Klaren darüber war, um was es ihm eigentlich bei Charlotte von Palm ging. Sie gefiel ihm, sie war sehr klug. Sie gefiel ihm eigentlich zu sehr. Er ging inzwischen zu jeder Ausstellungseröffnung, nur um sie zu treffen. Sie schien eher verärgert darüber zu sein. Andererseits hatte sie nichts dagegen gehabt, dass er ihr seinen Lenthe präsentierte. Nicht in seiner Wohnung freilich. Das hätten beide wohl als zu große Nähe empfunden. Er hatte das Bild, in Zeitungspapier eingeschlagen, artig ins Museum getragen. Und sie hatte sich, weiß behandschuht, die Auferstehung ebenso artig angeschaut und das Bild hin- und hergewendet. „Schön, schön“, hatte sie gesagt und auch sonst über Lenthe wohlwollend gesprochen. Sie schien nicht wirklich beeindruckt, lächelte aber freundlich.

Und sie sprach vage von der Aussicht, dass sich das Museum irgendwann vielleicht einmal zu einer Lenthe-Ausstellung entschließen könnte und dann auch sein, Stefans, Bild berücksichtigen würde, einschließlich Katalogabbildung. „Irgendwann ist auch das neunzehnte Jahrhundert mal wieder dran. Vielleicht noch vor Ihrem Ruhestand, wollte ich eben sagen. Aber Sie, Herr Wirth, leben ja schon in einer Art Ruhestand, im Vorruhestand jedenfalls, nicht wahr?“

„Wenn Sie das so sehen wollen. Ich schreibe Gedichte. Wer mag sich das schon als eine Arbeit vorstellen.“

Charlotte von Palm war hochgewachsen und enorm schlank, hatte ein schmales Gesicht mit einem ebenso schmalen Mund und eine außerordentlich lange, filigranen Nase, über der traurige Augen sich hinter einer großen schwarzen Brille verbargen. Als müsste sich diese immer nur im dunklen Kostüm erscheinende blasse Frau wenigstens diese Leidenschaftlichkeit gestatten, trug sie ihr Haar in ungebändigten Locken und viele goldene Ringe an den feingliedrigen Fingern. Sie lebte allein. Das immerhin hatte sie Stefan erzählt. Aber wozu? Sie duzten sich nicht einmal.

Was Stefan Wirths Äußeres anbelangte, von dem wir noch nicht gesprochen haben, so hatte sich der Dichter in den Jahren seiner Lenthe-Verehrung dem Maler immer mehr anverwandelt. Zumindest glaubte er das von sich selbst. Oder noch genauer: Er gab vor, es zu glauben. Er trug das leicht gewellte kastanienbraune, aber offensichtlich gefärbte Haar etwas länger mit einem Scheitel auf der rechten Seite. Von der Stirn war das Haar schon deutlich zurückgewichen. Ein Bart, wie ihn Lenthes Gesicht zierte, wäre wohl für Stefan doch zu auffällig gewesen. Er beließ es bei der Andeutung eines Bartes, einem sogenannten Drei-Tage-Bart. Auch fehlte ihm das Abweisende des Blicks, das Lenthe in seinen Selbstporträts betont hatte. Die kräftige Lenthe-Nase wiederum hatte Stefan allerdings auch. Sie war anfällig für Heuschnupfen. Und doch: Eine wirkliche Ähnlichkeit mit dem Maler ließ sich trotz aller Bemühungen Stefans nicht ausmachen. Sie war mehr seiner Einbildung geschuldet, vielleicht sogar seiner Eitelkeit. Und war damit immer wieder ein Quell der Erheiterung für seine Freunde.

Für Woldemar und Enoch lag es übrigens offen zutage, woher die Neigung Stefans zu dem vergessenen Schweriner Hofmaler rührte: Stefan interessierte sich nur deshalb für Gaston Lenthe, weil sich sonst niemand für den Maler interessierte. Und weil er zufällig in Lenthes Haus wohnte und eines von Lenthes Bildern so günstig ausgerechnet von einem SED-Funktionär hatte erwerben können. Das letzte freilich, das Argument mit dem Schnäppchen, erwähnten sie ihrem Freund gegenüber lieber nicht. Denn Stefan war bestimmt nicht geizig und stets ein großzügiger Gastgeber.

Enoch Diederich war es inzwischen gelungen, das Gespräch fort von Lenthe hin zu den unverfänglichen Holländern im Museum zu lenken. Er machte das übrigens gezielt, obwohl es zufällig aussah. Zum einen: Als ein wandelnder Vermittlungsausschuss war es ihm in Fleisch und Blut übergegangen, bei jedem Streit, und sei er noch so unbedeutend und nebensächlich, sogleich einen Kompromiss zu suchen. Im Streit über Lenthe nun waren die Holländer so ein Kompromiss. Denn alle drei liebten sie die Sammlung holländischer Malerei im Schweriner Museum, die soeben durch eine Schenkung noch vergrößert worden war. Und alle drei hatten diese auch einige Male gemeinsam besucht. Darüber also konnte leichter und unbeschwerter beim Rotwein geplaudert werden als über Lenthe und das neunzehnte Jahrhundert.

Zum anderen: Enoch wollte das Gespräch gern auf Windmühlen bringen. Allerdings aus einem Antrieb, der mit Windmühlen, jedenfalls den holländischen, nichts zu tun hatte. Enoch stand nämlich an der Spitze des Kampfes in Gottesgabe gegen einen Wald aus Windrädern, der ganz in der Nähe errichtet werden sollte.

„Ich wundere mich“, sagte er jetzt, „dass auf den holländischen Landschaftsgemälden Windmühlen zu sehen sind, wo doch all diese Landschaften als freie Ateliererfindungen der Maler daherkommen. Also hätten sie doch die Windmühlen einfach weglassen können. Die haben ihnen bestimmt genauso wenig gefallen wie uns die von heute. Und trotzdem wird noch in die letzte Bildecke so eine Mühle gequetscht. Warum um alles der Welt haben sie das gemacht?“

„Vielleicht weil sie damals allgegenwärtig waren“, meinte Woldemar. „Vielleicht weil die Holländer stolz auf ihre Mühlen waren. Ohne die hätten sie ihre Polder nicht halten können. Ihre Mühlen waren doch keine Mühlen, sondern Wasserpumpen, glaube ich.“

Enoch wiegte den Kopf: „Und würde man die Windräder von heute auch malen? Was meint Ihr?“

„Also du bestimmt nicht, du bekämpfst sie ja gerade“, warf Stefan ein. „Aber die Frage ist doch berechtigt. Windräder von heute sind Monstren der Moderne. Die Landschaft des Horizonts wird in die Vertikale verschoben. Das ist doch, als würde man umgekehrt die runde Erde plattdrücken.“ Während er das sagte, tat er übrigens genau das mit seinem Gummierdball, den Enoch ihm inzwischen wieder zugeworfen hatte.

„Monstren der Moderne“, staunte Enoch.

„Na, na, so schlimm ist es nun auch wieder nicht“, brummte Woldemar. „Aber Enoch stellt da tatsächlich eine interessante Frage. Ich denke, die Holländer liebten ihre Mühlen, weil sie deren Zweck unmittelbar erlebten. Als Lebensversicherung, sozusagen. Und die Windräder heute – was wissen wir, wozu die da sind.“

„Um den Himmel zu stützen vielleicht, als Himmelssäulen“, meinte Stefan. Prompt echote der beeindruckte Enoch: „Himmelssäulen.“

Woldemar schnaufte ungehalten, weil die Freunde ihn unterbrochen hatten. Dann fuhr er fort: „Wir wissen nicht, wohin sie ihren Strom liefern, ob sie überhaupt Strom liefern und wem sie das Konto füllen. Uns ja wohl nicht. Globalisierung zerstört, finde ich. Und: Versteht einer von uns, wie ein Windrad funktioniert?“

Stefan und Enoch schüttelten die Köpfe. Stefan warf noch ein: „Die Windräder nehmen uns den Horizont, die Schweinemastanlagen die gute Luft, die Maisfelder den wogenden Sommer. Und das Atommülllager den letzten Rest von Hoffnung.“

„Wogender Sommer“, staunte Enoch.

„Und dabei leben wir doch gerade hier in Mecklenburg, um unser Glück in der Leere zu finden“, fuhr Stefan fort. Dabei drehte er sich zu Enoch: „Jetzt wiederhole das bitte nicht auch noch.“

Aber Enoch war nicht mehr zu stoppen: „Glück der Leere. Wie du das sagst!“

Woldemar strich sich den Bart: „Stefan, du übertreibst. Du siehst Gefahren, wo gar keine sind, mein Freund. Das kommt wahrscheinlich daher, weil du hier aufgewachsen bist. Du willst nur die Landschaft deiner Kindheit bewahren. Weißt du eigentlich, wie reaktionär das ist?“

„Reaktionär“, lachte Stefan. „Und was bitteschön hält dich hier? Der du hier nicht aufgewachsen bist? Doch wohl auch das, was du reaktionär nennst.“

„Die Abende bei dir halten mich, immer sehr anregend“, entgegnete Woldemar lächelnd. Und nachdem er eine Weile dem festlichen Funkeln des Weins im erhobenen Glas, angestrahlt vom eben eingeschalteten Lampenlicht, zugesehen hatte, fügte er hinzu: „Eigentlich bin ich nicht besser als so ein Schweinebaron. Auch ich nutze die Leere hier für meine Zwecke aus. Ich erfinde zwar nur Marken. Aber so wie der Schweinebaron anderswo keine Chance hätte, weil sich alle gegen seine Tierfabrik wehren, hätte auch ich anderswo keine Chance, wo es schon genug Marken gibt und jede neue als Konkurrenz empfunden und bekämpft würde.“

„Meinst du dein Hotel?“ Enoch klang halb zweifelnd, halb amüsiert. „Hotels werden immer gebraucht. Und wegen deines Läusemittels musst du dir ja wohl auch keine Vorwürfe machen, du Menschheits- und vor allem Mütterbeglücker.“

Auf so einen Moment nun hatte Stefan die ganze Zeit gelauert, um das Gespräch doch wieder auf seinen Lenthe zu bringen: „Der Lenthe ist doch auch eine Marke, in gewisser Weise, oder?“

„Nicht schon wieder Lenthe.“ Enoch sog vor Schreck bei aufgestülpten Lippen die Luft vernehmlich durch die Zähne ein.

Woldemar stöhnte: „Mein Freund, dass du da bitte nichts verwechselst. Nicht jede Marke ist ein Erfolg, nur weil sie eine Marke ist. Oder vielmehr eine Marke sein will.“

„Woldemar“, rief Stefan, „ausgerechnet du erzählst uns so etwas. Willst du der Welt nicht gerade beweisen, dass man – und ich benutze deinen Ausdruck – alles ,in den Markt drücken‘ kann, wenn man es nur geschickt anstellt.“

Der Professor für Volkswirtschaft drehte sich auf einmal so abrupt zu dem Lenthe-Bild um, dass sein Wein sich schwappend dem Rand des Glases bedenklich näherte. Dann sah er Stefan wieder an: „Jetzt sage mir endlich, worauf du eigentlich hinauswillst. Was soll das dauernd mit dem Lenthe? Du bohrst doch schon den ganzen Abend. Meinst du, ich merke das nicht?“

„Weil der alte Lenthe, dieser Gaston, doch auch eine Marke ist“, sagte Stefan abermals, diesmal mit Nachdruck in der Stimme.

Stefan Wirth war eigentlich ein idealer Gastgeber, weil er als Gastgeber erwartungslos blieb. Mochte den Abend bestimmen, was seine Gäste zur Sprache brachten, wenn sie sich nur wohlfühlten dabei. Ihm war es egal, worüber gesprochen wurde. Hauptsache, es wurde gesprochen. Diesmal aber, an jenem Johannisabend, von dem wir hier reden, verfolgte er doch einen Plan. Er hatte sich beim Spargelkochen in der Küche gefragt, ob es wohl möglich wäre, öffentliche Aufmerksamkeit für einen Maler zu erwecken, der längst vergessen war, und zwar ohne dass es für eine Wiederentdeckung einen Anlass oder gar einen Etat gab.

„Auf so etwas kann nur jemand kommen, der nichts zu tun hat“, meinte Woldemar, als Stefan nun endlich zu später Stunde mit seiner Idee herausrückte. „Oder der nichts anderes tut als Gedichte zu schreiben.“

Enoch warf ein: „Neunzehntes Jahrhundert, ich bitte dich, Stefan, keinen Menschen interessiert das noch.“

„Das eben, Freunde, wollen wir doch mal sehen. Wie die Spontis einst sagten: Du hast keine Chance,…“

„… also nutze sie“, vollendeten Enoch und Woldemar in gelangweiltem Ton wie aus einem Mund.

Stefan ließ sich nicht entmutigen: „Ich war in der Werbung. Ich weiß, wie das geht. Und dich, Woldemar, interessiert nichts so sehr wie die Frage, wie man ein Produkt erfolgreich auf den Markt bringt. Und dazu gehört ja wohl auch Werbung.“

„Frauen interessieren mich mehr“, erwiderte der Angesprochene.

„Und du, Enoch, kennst dich aus, wie man Leuten etwas andreht, was sie eigentlich gar nicht wollen. Konsumkredite. Ich sage nur Konsumkredite.“

„Also hör mal.“

„Ich will ja nur sagen“, beschwichtigte Stefan, „dass wir drei die besten Voraussetzungen haben, um so etwas zu probieren.“

Ein Spiel stelle er sich vor, fuhr er fort. Dabei warf er seine Erdkugel in die Luft und fing sie wieder auf. Die ganze Welt sei ein Spiel. Und der Mensch sei nur da ganz Mensch, wo er spiele. Das habe schon Schiller gesagt. Und habe nicht auch der Philosoph Ortega y Gasset das unnütze Tun als das eigentliche Tun erkannt, weil das mehr als alles andere den Menschen begeistere und ausfülle, ja überhaupt erst zum Menschen mache?

„Nicht jeden“, brummte Woldemar.

„Ortega, nie gehört“, sagte Enoch. „Wenn wir bei der Sparkasse so dächten…“

So ging es eine Weile noch hin und her. Wir aber würden diese Geschichte nicht erzählen, hätte Woldemar nicht doch noch zu später Stunde und unter dem Einfluss weiterer Gläser Rotwein Stefans Plan die Ehre erwiesen, ihn nicht nur zu billigen, sondern sich an seiner Verwirklichung zu beteiligen. Auch wenn der Plan mehr gasförmig war als fest.

„Aber so leicht kommst du mir nicht davon“, sprach Woldemar zum Gastgeber und stieß hörbar auf. „Es muss…“ Er dachte eine Weile nach, was ihm wegen Trunkenheit sichtlich schwerfiel. „Es muss eine Wette sein.“

„Ja, eine richtige Wette. Mit einem Preis, einem Einsatz“, jauchzte Enoch.

Stefan fragte irritiert: „Wer soll da gegen wen wetten? Wir wollen doch alle drei, dass der Wert der Marke Lenthe steigt, oder?“

Da sprach oder besser lallte Woldemar zwei Sätze, die als „Meisterstück der Dialektik“ fortan im Trio infernale immer wieder gern zitiert wurden: „Ich wette gegen diesen Lenthe und damit gegen dich, Freund Stefan. Aber weil ich ein neugieriger Mensch bin und dich sehr mag, werde ich auch alles für Lenthe tun, was in meiner Kraft steht. Selbst auf die Gefahr hin, am Ende als Verlierer dazustehen. Prost.“

„Fabelhaft, das nenne ich großherzig“, rief Stefan. „Ich hatte von dir nichts anderes erwartet. Prost.“ Und er warf die Erdkugel quer durch das All seiner Wohnung, wo sie mit einem leisen Seufzer irgendwo im Dunklen, im schwarzen Loch sozusagen, aufschlug.

Und Enoch fragte: „Und um was wetten wir?“

Diese Frage nun erschien beinahe wichtiger als der Gegenstand der Wette.

Das Trio einigte sich schließlich – die Mitternacht-Glockenschläge von Dom und Schelfkirche waren längst verhallt – in einer Weise, die als Orakel der Pythia glatt hätte durchgehen können. Würde Stefan verlieren, sollte er seinen Lenthe verkaufen müssen. Würde Woldemar verlieren, müsste er einen Lenthe auf dem Kunstmarkt kaufen, allerdings nicht den von Stefan, denn den würde Stefan sowieso niemals hergeben. Und außerdem sollte der Verlierer eine Kiste Rotwein spendieren. Da alle drei die Rotweine aus dem Rheingau bevorzugten, war wenigstens dieser Punkt rasch erledigt.

„Und Lenthe muss ohne Geldeinsatz auskommen“, warf Woldemar noch ein.

„Natürlich ohne Geld, ohne Bestechung, allein durch Überzeugung“, sagte Stefan.

„Versuche nie, deine Ziele mit Geld zu erreichen“, beschied Woldemar. Stefan darauf: „Geld allein macht auch nicht glücklich.“ Woldemar: „Geld regiert die Welt.“ Stefan: „Wo Geld vorangeht, sind alle Wege offen.“ Woldemar: „Eure Armut kotzt mich an.“ Stefan: „Begründe nicht auf Gold und Reichtum deine Macht.“

Enoch gebot dem trunkenen Sprichwort-Spiel mit einer energischen Geste Einhalt. „Mit Geld geht alles, lasst Euch das von einem Bankangestellten sagen. Und wie Marx sagt, verwandelt Geld den Blödsinn in Verstand, den Verstand in Blödsinn. Wie waren wir da jetzt drauf gekommen? Egal.“

Schon wollte er sich schwerfällig aus der Polsterlandschaft erheben, als ihm noch einfiel: „Und wen bestimmen wir zum Schiedsrichter? Eine Wette braucht einen Schiedsrichter.“

„Immer den, der fragt“, riefen Stefan und Woldemar.

So wurde es beschlossen. Und so konnte das Lenthe-Spiel beginnen. Halb Verstand, halb Blödsinn.

EINE SCHULFREUNDIN FINDET EINEN SCHULFREUND NACH JAHRZEHNTEN WIEDER. DAS FOTO VON DAMALS. DIE MALEREI. DIE FAHRT ZU IHR UND DIE FOLGEN. DER SCHATZ MIT DEM BERNSTEINRING

Wir wollen ehrlich sein. Wahrscheinlich hätte das Trio infernale seine am verregneten Johannistag im Alkoholrausch geschlossene Wette doch wieder vergessen, hätte nicht Stefan knapp zwei Wochen später in Wismar seine Gedichte vorgetragen. Nicht die Lesung selbst ist für den Fortgang unserer Erzählung von Bedeutung. Wie auch, denn es kamen gerade einmal fünf Zuhörer, zarte ältere Damen aus dem Bibliothekswesen, von denen eine, wohl entkräftet von der Schönheit des Wortes, einschlief, die anderen vier aber hin und wieder leise seufzten. Gedichtlesungen sind selten gut besucht. Wer hört sich Gedichte an? Wer liest Gedichte? Stefan kannte natürlich die traurigen Antworten auf solche Fragen, ohne dass es ihn freilich traurig gestimmt hätte. Auch die Lesung in Wismar machte ihn keineswegs traurig. Er hatte vielmehr seinen Spaß am leisen Seufzen und Schnarchen der älteren Damen. Aber das nur nebenbei. Bedeutsam für uns ist die Ankündigung der Lesung im Tagblatt, sogar mit einem kleinen Foto des Dichters. Das Foto nämlich fiel Katharina Heinz auf, als sie am Samstagmorgen bei geöffneter Terrassentür frühstückte.

Sie saß, nur mit Unterwäsche und einem Morgenmantel bekleidet, vor ihrem Milchkaffee. Ihr Haar war zerzaust und eine Strähne fiel ihr beim Lesen immer wieder lästig ins Gesicht. Sie versuchte zwar, die Strähne fortzupusten. Aber das war mehr ein Reflex, eigentlich achtete sie gar nicht darauf. Katharina Heinz wusste nun wirklich nichts von Lyrik, dennoch fesselte sie die Ankündigung des Stefan-Auftritts.

Also, wenn das nicht, wie hieß er doch... Mein Banknachbar, als wir in die Schule kamen, dachte sie. Mein Abc-Schütze, mein Abc-Beschützer. Der aus dem Nachbarhaus. Wirth – so steht es hier. Wirth – ich glaube, so hieß er. Stefan Wirth. Jetzt bin ich mir sicher. Er hatte schon damals einen Knall. Was mag aus ihm geworden sein, außer Dichter? Aber das kann er doch nicht ernst meinen, das mit dem Dichter. Davon kann man doch nicht leben. Und wenn ich mich recht erinnere, war er so ein Übervorsichtiger, über den sich meine Eltern lustig machten. Wir hätten schwören können, dass er mal was ganz Solides machen würde, Rat des Kreises oder Archivar oder so. Wenn es dieser Wirth überhaupt ist.

Nun, er war es. Zur Schule gegangen waren beide in Gadebusch. Und nun trafen sie sich in Wismar wieder. Das heißt, sie trafen sich nicht. Jedenfalls nicht bei der Lesung. Katharina Heinz‘ ältester Sohn heiratete nämlich genau an dem Tag, da Stefan im Fürstenhof lesen sollte. Der Sohn, der älteste von dreien, lebte in Hamburg und verdiente gutes Geld, wie man so sagt, bei der Hochbahn, wie in Hamburg ausgerechnet die Untergrundbahn heißt.