Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

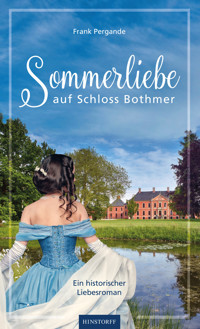

- Herausgeber: Hinstorff Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mecklenburg im Jahr 1730 – historisch Belegtes und literarische Fiktion verschmelzen zu amourösen Abenteuern: Der in seiner Zeit berühmte Hans Kaspar von Bothmer, Leiter der Deutschen Kanzlei in London und Bewohner der 10 Downing Street, beschließt im Weinrausch, seinen künftigen Familiensitz zu besuchen. Er lädt seinen Freund Georg Friedrich Händel ein, mit ihm das im Bau befindliche Schloss Bothmer im Klützer Winkel an der Ostsee zu besuchen. Beide erleben eine entschleunigte Sommerfrische, bei der sich Bothmer ausgerechnet in die Frau seines Neffen verliebt. Auch Händel erlebt ein Feuerwerk der Inspiration: Die Affäre des verheirateten Pastors Pilgrim mit einer Dame namens Himmelreich amüsiert ihn ebenso wie die Verliebtheit des Schlossbaumeisters Künnecke, der die Malerin Esther Denner mehr als bewundert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 475

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Frank Pergande

Sommerliebe auf Schloss Bothmer

EIN HISTORISCHER LIEBESROMAN

HINSTORFF

VORSPIEL – LONDON, 18. MAI 1730

Hans Kaspar Graf von Bothmer gibt in 10 Downing Street eine Abendgesellschaft und erzählt seinem Freund Georg Friedrich Händel vom Klützer Winkel

1. KAPITEL – ARPSHAGEN, 3. JULI 1730

Eine Hecke spielt eine wichtige Rolle, als Baumeister Künnecke beim Frühstück seltsamen Besuch bekommt und sich von einer Frau verfolgt sieht

2. KAPITEL – KLÜTZ, 3. JULI 1730

Friederike hat einen großen Auftritt im Frät Kraug, eine Theatertruppe taucht auf, und der Pastor fragt sich, wie groß eigentlich der Klützer Winkel ist

3. KAPITEL – BOTHMER, 3. JULI 1730

Wie Schloss Bothmer zu seinem Namen kam und Baumeister Johann Friedrich Künnecke einen seinen Dachdecker, den Johann, schätzen lernt

4. KAPITEL – BOLTENHAGEN, 10. JULI 1730

Graf Bothmer und Händel reiten am Strand von Boltenhagen entlang, begegnen einer Schauspieltruppe und fragen sich, ob man aus Liebe verrückt werden kann

5. KAPITEL – GRUNDESHAGEN, 10. JULI 1730

Der Pastor und die Himmelreich werden beim Liebesspiel gestört, der lange Heinrich findet merkwürdige Dinge und Händel bekommt ein Cembalo

6. KAPITEL – ARPSHAGEN, 14. JULI 1730

Ein Regentag, an dem bei Hans Kaspar jr. gleich mehrere Gäste vorsprechen, worauf er beschließt, die Frau Pastor in Klütz nicht mehr zu besuchen

7. KAPITEL – KLÜTZ, 16./17. JULI 1730,

Graf Bothmer betrachtet zusammen mit einer alten Jugendliebe den Mond, schlummert dabei ein und wird von Christine Margarethe sanft geweckt

8. KAPITEL – BOTHMER, 17. JULI 1730

Die Idee für ein Baustellenfest wird geboren, der Stuckateur Mogia erzählt von seinen Kindern, und Bothmer denkt an den Hinterausgang von 10 Downing Street

9. KAPITEL – HOFZUMFELDE, 22. JULI 1730

Gottlieb neckt seine Mutter, wird dabei aber unterbrochen, als der Gärtnerbursche Benno auftaucht und vom Theater schwärmt, bevor ein sanfter Regen fällt

10. KAPITEL – BROOK, 23. JULI 1730

Graf Bothmer unternimmt mit Christine Margarethe einen Ausflug, erfährt von einem Marzipanbäcker, kommt aber nicht dazu, von dessen Köstlichkeiten zu probieren

11. KAPITEL – KLÜTZ, 23. JULI 1730

Hans Kaspar jr. besucht seine Freundin im Pfarrhaus, trifft dort auch Händel und staunt darüber, wie der Musiker drei Portionen rote Grütze vertilgt

12. KAPITEL – GREVESMÜHLEN, 23./24. JULI 1730

Drei Kutschen stoßen zusammen, aber alles endet dank Greve-Creme und einer neuen Liebe glimpflich, worauf Gottlieb einen Stieglitz kauft

13. KAPITEL – BOTHMER, 25. JULI 1730

Der Pastor begegnet Gott, das Holz im Festsaal duftet, und Baumeister Künnecke muss erfahren, dass er nicht so geliebt wird, wie er meinte

14. KAPITEL – GRUNDESHAGEN, 29. JULI 1730

Der Damenchor übt und bewirft Händel mit Versen, der Pastor trifft seine Geliebte, der Graf seine Nichte, und Sinnlichkeit bricht sich mächtig Bahn

15. KAPITEL – DAMSHAGEN, 5. AUGUST 1730

Was Baumeister Künnecke und Johann auf einer Dienstreise zu Pferde alles erleben und wie es überhaupt kommt, dass Johann ein eigenes Pferd besitzt

VORSPIEL – LONDON, 18. MAI 1730

Hans Kaspar Graf von Bothmer gibt in 10 Downing Street eine Abendgesellschaft und erzählt seinem Freund Georg Friedrich Händel vom Klützer Winkel

Dutzende Fackeln erhellen in der Downing Street die Fassade von Haus Nummer zehn, dem Bothmar-House, wo sich eben die dunkle, schwere Haustür öffnet. Als wäre dies ein Kommando, setzt sich eine lange Reihe von Kutschen in Bewegung, die entlang der nächtlichen Straße gewartet haben.

Es ist ein Donnerstag. Einmal im Monat an einem Donnerstag empfängt Hausherr Hans Kaspar Graf Bothmer einen Kreis hoher Herren aus der Londoner Gesellschaft. Damen sind nicht geladen. Bothmer lebt nun schon so lange in Downing Street, 10 Downing Street, dass seine Residenz Bothmar-House genannt wird. Eine weltberühmte Adresse sollte das Haus allerdings erst viel später werden und auch nicht mehr unter Bothmers Namen, sondern als Sitz der britischen Premierminister.

Dreißig, vierzig Gäste sind jetzt vom Grafen zu verabschieden. Alles drängt zum Aufbruch. Aber da es sich der Hausherr nicht nehmen lässt, jeden Gast in der Tür mit seinem kräftigen Händedruck und einem segnenden Wort in die etwas regnerische Londoner Mainacht zu entlassen, zieht sich der Abschied hin.

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass bei Bothmer gute Laune gezeigt werden muss. Das Leben sei anstrengend genug, pflegt der Graf zu sagen. Und die Arbeit in der Deutschen Kanzlei sowieso, der Bothmer seit vielen Jahren vorsteht und deren Umkreis auch die meisten der Gäste in 10 Downing Street angehören. Also wollen wir uns amüsieren, setzt der Graf dann gern hinzu, während er sich in echter oder gespielter Vorfreude seine Hände reibt, was ein trockenes Geräusch erzeugt.

So kommt es, dass nur vorsichtig über Ernstes und gar Politisches gesprochen wird, über das Verhältnis zwischen dem Welfenhaus in Hannover und dem Welfen Georg II., dem König auf dem englischen Thron. Kaum über den Hof und schon gar nicht über das mächtige Parlament, das Misstrauen zwischen der katholischen Partei und der protestantischen, die Heiratspolitik und sonstige üble Machenschaften. Nur hinter vorgehaltener Hand wird über die einflussreiche Deutsche Kanzlei und ihre vielen ebenfalls mächtigen britischen Widersacher gesprochen.

Streng hält man sich in Downing Street an das Gute-Laune-Gebot. In der großen Runde ist nur Lachen zu hören. Ernste Gesichter erscheinen allein in irgendwelchen Ecken, und dann gehören zu ihnen immer nur vier Augen. So ist denn auch beim Abschiednehmen immer wieder lautes Lachen aus der Diele des Hauses zu hören. Der alte Osborne erzählt den Umstehenden von seinem neuen Pferd, einem edlen Blut natürlich. Vor zwei Tagen habe er es dem König vorzustellen die Ehre gehabt, sagt er. „Majestät drängt auf so etwas, und ich weiß nicht recht, ob es daran liegt, dass Majestät ein Pferdenarr ist, ein Deutscher oder ein Neidhammel. Jedenfalls führe ich Totila heran, das Pferd so stolz wie ich, wie Ihr Euch vorstellen könnt. Und was macht der teure Gaul?

Meine Aufregung muss sich auf ihn übertragen haben. Er mistet. Er scheißt vor seiner Majestät und will damit überhaupt nicht wieder aufhören.“

„Ein Pferd des Parlaments“, lacht Thackeray.

„Vielleicht katholisch“, bemerkt Sedley.

„Oh, nein, Thackeray. Wer Totila heißt, ist nun einmal so oder so ein König, selbst als Pferd“, mischt sich Oberst Crawley ein. Und zu Sedley gewandt sagte er: „Und ein Totila ist auch niemals katholisch, eher hält er es mit Wotan.“

In das Lachen hinein nimmt Osborne wieder das Wort: „Majestät sah es jedenfalls gelassen. Osborne, sagte Majestät, jetzt müssen wir beiden hineintreten. In die Scheiße, sagte Majestät doch tatsächlich. Das bringe Glück. Der Haufen dampfte noch. Aber …“ An dieser Stelle wird der alte Osborne abberufen. Seine Kutsche ist soeben vorgefahren. Gastgeber Bothmer an der Tür winkt ihn heran.

Haxthausen, der noch auf der Schwelle zum Saal steht, weil der Andrang in der Diele derart groß ist, unterhält die Gesellschaft um ihn herum derweil mit einem Witz. „Stehen zwei Herren vor einer Aktdarstellung. Sagen wir, es sind Thackeray und Crawley. Fragt Thackeray, ob die Dame auf dem Bild sich ankleide oder auskleide, denn es sind auch lauter Kleidungsstücke um die Dame herum verstreut zu sehen. Geht der gute Crawley näher an das Bild heran und sagt: Thackeray, die Sache ist klar, die Dame kleidet sich an. Thackeray natürlich: Wieso, wieso? Crawley: Hier steht doch – nach dem Stich eines alten Meisters.“ Crawley gilt als Schwerenöter. Nicht alle der ihm in der Londoner Gesellschaft angedichteten Frauengeschichten hat es tatsächlich gegeben, aber die meisten bestimmt.

Indes, auch Haxthausen kann seinen Erfolg nicht auskosten, denn nun steht sein Gefährt vor der Tür. Er muss eilen, will er den allgemeinen Abschied nicht durch eigene Schuld noch weiter in die Länge ziehen.

Nur dem armen Dobbin, einem hochgewachsenen und spindeldürren Major, fällt es sichtlich schwer, in dieser Gesellschaft ausreichend gute Laune zu zeigen und bereitwillig über alles und alle zu lachen. Ausgerechnet seine Kutsche steht ganz am Ende der Schlange. Er ist von Natur ein Pechvogel.

Nun kann keineswegs behauptet werden, dass Bothmers Gäste, obwohl sie so viel lachen, auch Grund zum Lachen haben. Im Gegenteil. Sedley drücken seine enormen Spielschulden, die sich womöglich noch in dieser Nacht weiter erhöhen, denn Sedley lässt sich bestimmt von Downing Street schnurstracks in die nächstgelegene Spielhölle fahren. Haxthausen hingegen befürchtet seit Längerem eine Intrige am Hof, die ihn zu Fall bringen will, und er fragt sich im Stillen, wer unter all den lustigen Herren in 10 Downing Street auf seinen Sturz wartet oder ihn gar betreibt. Er fürchtet, der Hausherr selbst gehört zu letzteren.

Auf den ist übrigens auch Thackeray schlecht zu sprechen. Tausende Reichsthaler hat er Bothmer gezahlt, damit der seinen Plan begünstige, eine besonders schnelle Postverbindung zwischen Hannover und London aufzubauen. Aber noch immer ist Thackeray über die Idee nicht hinausgekommen. Crawley schließlich fühlt sich von seiner jungen Geliebten, einer Bürgerlichen mit grandioser Oberweite, erpresst, die alles den Zeitungen erzählen will. Nicht auszudenken, wenn Mrs. Crawley, die reizende, einst mit viel Mitgift im Gepäck aus der nordamerikanischen Kolonie herübergekommene Cora, durch die Zeitung erfahren müsste, was ihren Mann derart oft am Hof im St.-James-Palast oder im Parlament aufgehalten hat. Sie würde mit Aplomb die Scheidung einreichen. Und er wäre politisch und gesellschaftlich erledigt. Ihn schaudert bei dem Gedanken, dass womöglich schon dies hier seine letzte Einladung bei Bothmer gewesen sein könnte. Der alte Osborne hingegen sorgt sich um seine Frau, die mit hohem Fieber darniederliegt. Den armen Dobbin schließlich quält, dass seine Länge es ihm nicht recht erlaubt, beim Warten auf Bothmers Handschlag unter der Tür an den Gesprächen teilzunehmen. Er versteht nichts, denn sein Kopf überragt alle. Er müsste sich in peinlicher Weise verbiegen, um von den Reden unter ihm etwas mitzubekommen. Steht er aber aufrecht, wie es sich für einen Militär nun einmal gehört, dringt nur ein Rauschen der Rede zu ihm herauf, ein allgemeines Gemurmel.

So ist es auch, als Berenger an ihn herantritt, der große Pferdekenner und Autor der vielbeachteten „History and Art of Horsemanship“. Vermutlich geht es bei dem, was er Dobbin erzählt, wie eigentlich immer bei diesem Mann, um Pferde, weshalb Dobbin, um auch etwas zu sagen, auf das Geratewohl einwirft: „Ja, England ist das Paradies der Frauen, aber eine Hölle für die Pferde.“ Er trifft es nicht recht, denn Berenger sieht ihn entgeistert an und dreht sich von dem unglücklichen Offizier fort, übrigens in einer militärisch so exakten Kehrtwende, dass Dobbin bei aller Peinlichkeit doch ein wenig genießerisch schnalzen muss.

Auch Bothmer selbst ist natürlich im Herzen keineswegs unbeschwert. Keiner seiner Gäste weiß von dem, was dem Grafen schlaflose Nächte bereitet – für Bothmer mit seiner kräftigen Konstitution etwas ganz und gar Ungewöhnliches. Der Graf lässt nämlich seit einigen Jahren seinen Alterssitz bauen, und zwar auf dem Kontinent, im fernen Mecklenburg, wo er nach und nach riesige Ländereien erworben hat. Für die Londoner Gesellschaft soll es ein Geheimnis bleiben, dass Bothmer da inzwischen eine Art eigene Grafschaft besitzt.

Mit wem auch hätte er darüber reden können, ohne für verrückt erklärt zu werden? Jedenfalls mit keinem aus der Londoner Gesellschaft und niemandem aus der Deutschen Kanzlei. Mit Händel könnte er es vielleicht tun. Der ist Deutscher wie er und lebt seit Jahrzehnten wie er in London. Händel, so sehr er als lärmender Mensch aufzutauchen pflegt, ist verschwiegen und hat womöglich von Mecklenburg schon gehört mit einer ungefähren Ahnung, wo dieser seltsame Flecken Erde liegt. Hat er doch vor Jahren schon in Hamburg segensreich gewirkt, und Hamburg ist aus Londoner Sicht so gut wie Nachbarschaft zu allem, was östlich liegt, bis zu den Russen hin oder gar den Mongolen.

Wo überhaupt ist Händel oder Handel, wie ihn die Engländer nennen? Bothmer kann sich nicht erinnern, den Komponisten schon mit Händedruck in die fackelerhellte Dunkelheit entlassen zu haben. Womöglich hat sich der Deutsche, der Engländer geworden ist, französisch zurückgezogen? Auf und davon, einfach so? So etwas schätzt Bothmer gar nicht, er will über jeden und alles die Kontrolle besitzen.

Der Graf verabschiedet endlich die letzten Gäste. Berenger besitzt die Unhöflichkeit, noch im Händedruck Bothmer langatmig etwas von Pferdezucht vorzuschwatzen, wohl weil er es bei Dobbin nicht hat anbringen können. Dobbin hingegen stolpert erst noch über den kläffenden Mops des Hausherrn, der auf den Namen Cromwell hört oder besser nicht hört. Bothmers Bedienstete hat alle Mühe, im letzten Augenblick Cromwell daran zu hindern, sich an Dobbins Wade festzubeißen. So ist Bothmer schon verärgert, als Dobbin endlich zu ihm tritt und dann noch seinen Abschied mit unbewegtem Gesichtsausdruck derart militärisch knapp absolviert, dass der Gastgeber beschließt, den jungen Offizier nicht noch einmal einzuladen.

Ein paar Augenblicke lang sind noch das Rollen der Räder auf nasser Straße und die Rufe der Kutscher zu hören. Endlich gleitet die schwere Tür von 10 Downing Street sanft in ihr Schloss. In der Stille vernimmt Bothmer auf einmal leise Musik. Jemand spielt auf dem Cembalo.

Händel, denkt er und schreitet, sich die Hände reibend, wie das seine Art ist, der Musik nach, die breit geschwungene Treppe hinauf in den ersten Stock. Jane am Fuß der Treppe, ein Tablett in der Hand, knickst. Sieht heut so anders aus, die kleine Jane, denkt Bothmer noch, aber nur so im Vorübergehen. Er vermag seine Hausangestellten nicht zu unterscheiden, besonders die Frauen darunter. Er erwartet, dass alles im Haus reibungslos abläuft, ob mit Gästen oder ohne. Immerhin kennt er den Namen des Mädchens, das den Abend über mit seinem Tablett die Getränke und die Häppchen serviert hat und jetzt aufräumen wird, da die Gäste fort sind: Jane. Richtig angesehen aber hat er das Dienstmädchen noch nie.

Sonst wäre ihm aufgefallen, dass dort am Fuß der Treppe gar nicht Jane steht.

Dobbin wäre es aufgefallen, auch wenn er von Jane so wenig weiß wie von anderen Bediensteten im Hause Bothmers. Er hatte vorhin, mitten in der Gesellschaft stehend oder besser wohl über ihr, aus den Augenwinkeln beobachtet, wie das Dienstmädchen, das mit einem Tablett voller Sektkelche unter der Tür stand, blass wurde und zu schwanken begann. Ein anderes Mädchen trat jedoch rechtzeitig hinzu, bevor es ein Unglück hätte geben können, übernahm in einer geschickten Geste, artistisch geradezu, das Tablett und bot zugleich Jane etwas Halt, damit diese wankend durch die Tür abgehen konnte, wo schon weitere helfende Hände zu sehen waren, um sie hinwegzuführen. Weder der Graf noch einer seiner Gäste, Dobbin ausgenommen, hatten etwas bemerkt.

Dobbin hätte nun auch nicht sagen können, wie Jane, die schon einige Jahre lang zum bothmerschen Haushalt gehört, aussieht. Aber vom Jane-Ersatz wusste er es nun. Der überragte, ihm ähnlich, fast die gesamte Gesellschaft, ist offenkundig von irischem Blut, hellhäutig, sommersprossig, rötliches Haar, die Augenbrauen über einer langen, zarten Nase so hell, dass es dem Mädchen fast das Aussehen einer Elfe gibt. Dobbin wollte sich schon wegwenden, als sich ihre Blicke trafen, die munteren grünen Augen des Jane-Ersatzes gegen sein waches Grau. Er empfing ein leises Lächeln, mehr aus den Augen als aus dem schmalen Mund. Er gab es aber nicht zurück, das ginge denn doch zu weit. Er wandte sich ab, beschäftigt mit einem scheinbar absurden Gedanken: Wenn so jemand für uns arbeiten könnte, jemand, der hier seinen Dienst tut, unbeachtet von allen und doch überall dabei. Dobbin ist Offizier der königlichen Garde. Die Garde braucht nicht nur schicke Uniformen und Pferde von edlem Geblüt, auf denen stolze Reiter Figur machen. Sie braucht auch Leute im Volk, die sich umhören und womöglich vor einer Gefahr, die dem König droht, eher erfahren als jede Uniform.

Aber dann nahm Berenger, wie schon erzählt, ihn in Anspruch, Dobbin vergaß die neue Jane.

Die neue Jane heißt Agathe und ist auch schon eine Weile in 10 Downing Street. Agathe, größer als Jane, magerer, ernster, muss, in der Küche tröstend über die weinende Jane gebeugt, erfahren, dass Henry, der bothmersche Kutscher, ein fescher Hallodri, sich beiden Frauen genähert hat. Die eine wusste nichts von der anderen, obgleich sie sich in Downing Street doch jeden Tag sehen und manchmal miteinander schwatzen. Agathe meinte, in Henrys Armen die große Liebe gefunden zu haben, Jane glaubte das auch für sich und erwartet nun von Henry ein Kind. Daher rührte ihr Schwächeanfall, unbemerkt geblieben dank Agathes beherztem Eingreifen. Jetzt, da alle Gäste fort sind, kommt es in der Küche zur Stunde der Wahrheit. Und weil Agathe die Schönheit Janes durch deren Tränenstrom so entstellt sieht, schluckt sie ihrerseits alle Tränen herunter und fasst einen Entschluss: „Nimm ihn, Jane, er muss dich heiraten, jetzt mit dem Kind. Er tut es bestimmt.“

„Und was wird aus dir?“, fragt Jane und zieht ziemlich hörbar die Nase hoch. „Dieser Hallodri.“

„Ich gehe. Ich verschwinde. Ich will diesen Kerl nicht mehr sehen. Ich will nicht mehr hier sein.“

„Du kannst doch nicht … So einfach … Ich ahnte doch nichts … Wo willst du hin?“

„Mach dir keine Sorgen. Ich gehe jetzt wieder nach vorn zum gnädigen Herrn, falls der noch etwas benötigt. Und ich finde bestimmt Gelegenheit, ihm zu sagen, dass ich mein Geld will und das Haus verlasse.“ Sie nimmt das Tablett und geht nach vorn in die Gesellschaftsräume. Sie steht zufällig am Fuß der geschwungenen, mit rotem Teppich belegten Treppe, als der Hausherr hinaufeilt und für sie nur einen jener kurzen Blicke hat, die eigentlich gar nichts sehen.

Hans Kaspar Graf von Bothmer – der Grafentitel ist gekauft – runzelt die Brauen, als er den kleinen Saal im Obergeschoss betritt. Händel spielt wieder einmal mit fetttriefenden Fingern auf dem Cembalo und singt dabei, nein, man muss sagen: Er grunzt. Auf einem Beistelltisch stehen eine Platte mit einem Kapaun oder besser mit den Resten desselben sowie eine Karaffe Wein. Händel hält in der einen Hand ein Glas, während die andere weiterspielt. Beim Eintritt Bothmers stellt er das Glas ab, denn jetzt braucht er beide Hände für das Cembalo.

„Hört Euch das an“, ruft er. Er lässt kraftvoll einige Motive erklingen, die Jahre später in seine Feuerwerksmusik eingehen sollten, 1749 im Green Park aufgeführt und den Londonern noch lange in Erinnerung, weil das Feuerwerk zur Musik verunglücken und alle Bühnenaufbauten niederbrennen sollten.

Bothmer sieht, dass Händels Perücke leicht zittert. Wenn die Perücke des Komponisten zittert, so erzählt es sich die Londoner Gesellschaft, ist Händel zufrieden. Sie zittert sehr selten. „Graf, stellt Euch das mit großem, riesengroßem Orchester vor, mit Pauken und Trompeten.“ Unmerklich gleitet Händel in ein Improvisieren, bis er endlich nach ein paar entschiedenen Akkorden die Hände von den Tasten nimmt, sie an einer Serviette abwischt und den Holzdeckel zuklappt. „Graf, Ihr habt ausgezeichnet gespielt heute Abend. Wonderful.“

Bothmer wird ein wenig rot. Er spielt die Oboe, Händels Lieblingsinstrument. Die Donnerstag-Gesellschaft in Downing Street beginnt stets hier oben im kleinen Saal mit einem Musikstück. Heute haben die Gäste sogar den großen Händel am Cembalo erleben dürfen, wie er, sich selbst zurücknehmend, den Gastgeber sowie Sedley an der Violine und Thackeray an der Viola de gamba begleitet hat. Da freilich zitterte seine Perücke keineswegs. Und wahrscheinlich, so denkt Bothmer jetzt, hat Händel im Kreis der Dilettanten derart leiden müssen, dass er sich irgendwann im Laufe des Abends zurück nach oben schlich, um sich und dem Instrument doch noch etwas Gutes zu tun.

Händel fährt fort: „Ihr wirktet, als würde Euch etwas Wunderbares vor Augen stehen. Ihr habt auf Euer Spiel gar nicht geachtet. Verzeiht, wenn ich es so sage: Gerade deshalb habt Ihre alle Schwierigkeiten leichthin gemeistert. Wie eine Vogelfeder im schönen Flug, die nicht darauf achtet, wohin es geht und wo sie landet.“

„Händel, ich bitte Euch, lieber Bär.“ Händel, ein massiger Mann, fast zwei Meter groß, wird von seinen Freunden Bär genannt. Man kann zwar nicht sagen, dass Bothmer zu diesen Freunden gehört, aber er nimmt sich die Freiheit der freundschaftlichen Anrede, jetzt zu später Stunde, der anderen Gäste ledig.

„Doch, doch, das Lob habt Ihr verdient. Aber sagt mir doch, was Euch so federleicht gemacht hat. Was habt Ihr gesehen?“ Händel nimmt sein Glas wieder in die Hand und beugt sich wie vertraulich vor: „Was Politisches? Gähn. Eine Frau? Liebeshändel? Gähn.“ „Aber, geht. Keine Frau. Frauen sind etwas für finstere Momente. Oder für die ganz hellen.“

„Da habt Ihr recht“, lacht Händel, der zeitlebens zu einer Heirat sich nicht wird entschließen können und die Männer, wenn sie denn Musiker sind, mehr liebt als die Frauen. Er lebt in London mit zwei Musikern zusammen, die ihm auch den Haushalt als Diener bestellen und beide großartige Köche sein sollen.

„Etwas anderes habe ich gesehen, da habt Ihr allerdings recht. Etwas Weites. Eine Landschaft vielleicht. Felder, Wälder. Ländliches. Vogelgezwitscher. Hundegebell, das Muhen von Kühen, Hühnergackern. Und dann auch, ja, Meeresrauschen.“

„Meeresrauschen, so, so.“

Bothmer erstaunt Händel zum zweiten Mal an diesem Abend. Denn der Graf stürzt sich nach diesen Worten auf die Reste vom Kapaun, reißt sich ein Stück von der Brust heraus und stopfte es sich in den Mund. Dann nimmt er die Karaffe, angelt ein zweites Glas, füllt es fast bis an den Rand und stürzt es im selben Augenblick hinunter.

„Euer Rheinwein ist köstlich“, sagt Händel. „Und bestimmt sehr teuer.“

„Teuer? Da muss ich lachen. Erzählt man sich doch überall, in 10 Downing Street mache der Graf auf seiner Tafel mehr her, als sie eigentlich wert sei. Man nennt mich geizig.“

„Man muss haushalten können. Und was so über einen erzählt wird, ist doch sowieso nur albernes Zeug, inspiriert vom Neid, Graf. Aber wo, bitte, finde ich nun Eure ländliche Landschaft mit Meeresrauschen und Hühnergackern, die Euch derart entrückt?“

Bothmer macht eine abwehrende Geste, aber dann fährt es doch aus ihm heraus: „Mecklenburg … Ihr wisst nicht … Ich muss es Euch … Seit Jahren … Klützer Winkel, auch Speckwinkel genannt … Reiche Gegend, niemand in London weiß, dass ich dort längst der Herr … Wenn ich London endlich hinter mir lassen kann, ziehe ich dorthin, in meine Hütte … Ein bescheidenes Haus … Wirklich, ganz bescheiden … Oh, Mann … Nein, Bär, überhaupt nicht bescheiden, riesig … Soll ich Euch die Pläne …? Nein … Selbst gezeichnet, alles selbst entworfen …“

Händel ruft, aufrichtig erschrocken: „Graf, was ist los? Habt Ihr was Verkehrtes genommen? Halleluja.“

Das Halleluja hilft. Bothmer fasst sich etwas: „Es ist mein Versailles. Oh ja, ich kenne Versailles. Unvergessen. Ich war dort. 1698. 18. Juli. Eine Stunde ließ mich Ludwig warten, dann empfing er. Und bei der Audienz waren so viele Leute zugegen, dass man sich gegenseitig auf die Füße trat. Ich solle zur Tafel bleiben, sagte mir der König. Gnädig, gnädig. Dachte ich jedenfalls. Aber dann die Tafel! Sie war so ungeheuer langgestreckt, dass ich Ludwig nur ahnen, aber nicht wirklich sehen konnte.“ Der Graf lacht auf. „Bald habe ich mein eigenes Versailles. Wir standen auf dem Mühlberg, der in Wahrheit kein Berg ist, sondern als winzige Erhebung in flacher Gegend liegt. Da kam ein Wind auf, mir flog der Hut vom Kopf. Das ist ein Zeichen, dachte ich. Wo der Hut landet, dort soll der Bauplatz sein, sagte ich mir. Dummerweise landete er mitten auf einer morastigen Wiese und war nach dieser stürmischen Reise unbrauchbar. Wie mag es dort jetzt aussehen?“ Händels Perücke zittert. Diesmal aber aus einer Erregung, die sich von Bothmer mit seinen abgehakten Sätzen, seinem aufgeregten Hin- und Herlaufen, seinem abermaligen Griff zu Kapaun und Karaffe auf ihn überträgt.

Bothmer spricht weiter, wie im Fieber: „Aber kann ich mich auf meinen Neffen verlassen? Der lebt schon dort … Ein dummer Kerl … Hat geheiratet auf meinen Befehl … Die Mitgift hat uns einen neuen Besitz eingebracht … Eine Bülow … Ich traue ihm nicht … Ach, Händel, ich, ich …“ Bothmer bleibt stehen und ruft: „Ich muss dahin, ich muss nach dem Rechten sehen.“

Bothmer steht wie vom Donner gerührt mitten im Raum, in der einen Hand das Glas, in der anderen noch ein Stück vom Kapaun. Händel, der sonst doch jede Szene beherrscht, schon wegen seiner Größe, Massigkeit, seiner lauten Stimme, wagt nicht zu atmen.

„Ich muss dorthin. Urlaub … Der König, ich muss ihn fragen …“

So geht es noch ein paar abgehackte Sätze hin, bis Bothmer unter den Blicken Händels, die unverwandt auf ihn gerichtet sind, zu sich kommt. Endlich sieht er sich in der Lage, seinen letzten Gast, freundlich plaudernd wie gewohnt, hinunter zu begleiten. Als er auch ihm in der Haustür die Hand schüttelt, sagt Händel, der bis dahin vor Bewegung zu allem, was Bothmer da geraunt, geschwiegen hat: „Graf, ich bin erstaunt. Ich bin … Wie soll ich sagen? Neugierig wäre nur ein schwaches Wort. Deshalb: Solltet Ihr wirklich reisen, dorthin, wohin Euch die Musik heute hat schauen lassen, nehmt mich mit. Die Reise wird uns beiden guttun. Obwohl ich, ehrlich gesagt, nicht glaube, dass Ihr es tun werdet, so wie ich Euch kenne. London ohne Bothmer – unvorstellbar. Selbst im Sommer.“

„Pscht“, macht Bothmer da und legt den schwer beringten Zeigefinger auf die Lippen. Er zieht Händel noch ein Stück hinaus auf die Straße. „Nichts davon vor dem Personal, mein Lieber. Kein Mensch weiß davon, nur Ihr und ich. Und es muss auch künftig nicht jeder erfahren. Meine Feinde warten doch nur … Behaltet es bloß für Euch. Wir reden noch einmal darüber, wenn wir wieder nüchtern sind, einverstanden?“

Händel singt, nein grunzt: „London adé, juchhe. Halleluja.“

Es regnet nicht mehr. Die von der Nässe erfrischte Mainacht duftet. Händel ist ohne Equipage. Er atmet mit geschlossenen Augen den Duft tief ein. Dann macht er sich zu Fuß auf den Heimweg. Er hat es nicht weit, 25 Brookstreet.

„Nichtsnutze! Ihr seid alle Nichtsnutze. Der Toast so schlaff wie ein Parlamentspapier. Der Tee nicht besser als die Quellen in Tunbridge Wells. Das Ei glasig wie Eis auf der Themse im Frühjahr, und genauso schmeckt es auch. Ihr Rindviecher kriegt nicht einmal ein anständiges Frühstück hin. Ich sollte Euch alle …“

Immerhin flucht Bothmer originell über sein Personal. Aber das ist nur seiner schlechten Laune geschuldet. Er hat schlecht geschlafen. Aber auch ohne den Schlafmangel wäre die Laune kaum besser. Obwohl er eigentlich von Natur aus nicht launisch ist und sich als Diplomat Launen auch gar nicht leisten darf.

Bothmer erlebt aber gerade etwas, was wir alle von uns kennen: Er ärgert sich über sich selbst und lässt es an anderen aus, an Unschuldigen, denn das Frühstück ist in Ordnung, reichhaltig und wohlschmeckend, wie immer in 10 Downing Street. Ihn ärgert, dass er von Händels Lob über sein Oboespiel und noch mehr von dessen Musik angerührt, seine mecklenburgischen Pläne enthüllt hat, und das auch noch so aufgeregt und stockend. Was muss Händel von ihm denken? Was geht Händel das alles an?

Und dann die Reise, von der er zu seiner eigenen Überraschung sprach. Bothmer hat keineswegs vorgehabt, in den Klützer Winkel zu reisen. Es ist ihm so rausgerutscht. Er kann es sich unmöglich leisten, König Georg und den Hof zu verlassen, auch nicht in der Sommerfrische, wenn alles versucht, London mit einem Landsitz irgendwo weit weg zu tauschen. Die Intrigen lauern überall. Schon einmal hat er wegen so einer Intrige London Hals über Kopf verlassen müssen – und keineswegs in die Sommerfrische, sondern in eine Art Exil. Das liegt jetzt freilich schon viele Jahre zurück und er durfte dann auch im Triumph zurückkehren, aber die Erinnerung an die Schmach von damals liegt in ihm wie ein schweres Stück vom Rinderbraten. Als wäre es gestern gewesen. Auch sein Vorgänger in der Deutschen Kanzlei, der aus Mecklenburg stammende Graf Bernstorff, sein Freund und Ratgeber, ist durch eine Intrige zu Fall gebracht worden.

Und dann hat Händel, in der Tür stehend, auch noch gesagt, er wolle mit nach Mecklenburg reisen. Bothmer hofft, der Musiker würde die Idee im nüchternen Zustand wieder vergessen haben. Bothmers Equipage rollt in 10 Downing Street vor. Beim Einsteigen stößt sich der Graf prompt den Kopf und raunzt deswegen den Kutscher an, der ihm mit einer Verbeugung die Tür offen hält. „Pass Er doch auf.“ Und als der Kutscher, Schwerenöter Henry, ein wirklich hübscher Kerl, erschrocken aufblickt, schnarrt Bothmer: „Nun fahr Er schon los. Wir sind spät dran, Rindvieh.“

Die Fahrt geht zum St.-James-Palast. Henry lässt die Pferde traben, weil es rasch gehen soll, wenn er es richtig verstanden hat. Und so passiert es, dass in einer schmalen Kurve, als unerwartet Gegenverkehr auftaucht, die Kutsche ins Schleudern gerät. Der Graf wird wie von einer gewaltigen Faust von seinem samtbezogenen Sitz gehoben und derart umhergeschleudert, dass es wie Schwerelosigkeit aussieht, obgleich von Schwerelosigkeit damals noch niemand etwas wissen konnte und es natürlich auch keine Schwerelosigkeit ist, im Gegenteil. Als die Fahrt auf gerader Strecke wieder ruhig dahingeht, plumpst Bothmer so unsanft und plötzlich auf seinen Platz zurück, wie er zuvor von ihm vertrieben wurde.

Die Equipage durchfährt das gewaltige Tor von St.-James-Palast und hält endlich. Kutscher Henry springt vom Bock, reißt unter einer tiefen Verbeugung mit ängstlichem Blick den Wagenschlag auf und rechnet mit seiner Entlassung. Dem Fond entsteigt ein Graf, dessen Perücke zwar etwas verrutscht ist und auf dessen Stirn eine Beule blaugrünrot zu erblühen beginnt. Aber der Graf zürnt nicht, sondern reibt sich die Hände, was ein trockenes Geräusch erzeugt. Er lächelt gnädig. Wer schon kann seinen Herren verstehen?

Dabei hat die Wandlung Bothmers während der Fahrt einen schlichten Grund. Er hat sich in seiner Schwerelosigkeit noch einmal am Plafond der Kutsche den Kopf gestoßen. Sogar viel mächtiger als beim Einstieg vorhin vor seinem Haus Downing Street. Der abermalige Stoß aber hat ihn zur Vernunft gebracht.

Hans Kaspar Bothmer ist jetzt vierundsiebzig Jahre alt, sieht freilich in seiner ganzen reichen Eleganz jünger aus. Er gehört zu jenen Menschen, die erst in dem Augenblick altern, wenn sie ihre Macht verlieren. Und noch hat er Macht, große Macht.

Bothmer stammt aus niedrigem hannoverschem Adel und hat sich im diplomatischen Dienst hinaufgearbeitet zum Leiter der Deutschen Kanzlei, ohne den am Königshof kaum eine Entscheidung getroffen werden darf. Er ist reich geworden dabei, und er investiert den Großteil seines Geldes gerade in Mecklenburg. Das mit Mecklenburg ist ein Tipp von Bernstorff gewesen. Bernstorff riet Bothmer, sich im Klützer Winkel umzutun, wo die Böden so wertvoll seien, dass alle Welt vom Speckwinkel spreche. Schweren, fruchtbaren Boden findet Ihr da, über den belebend der feuchte Seewind streicht. So hatte Bernstorff gesprochen. Weshalb sollte er, Graf Bothmer, den künftigen Sitz seiner Familie im fernen Mecklenburg nicht doch einmal besuchen? Weshalb sollte er sich nicht dorthin aufmachen, um zu sehen, ob der Bau so vorangeht, wie sein Baumeister Künnecke es ihm aus Klütz regelmäßig in langen Briefen zu versichern pflegt? Warum sollte er, wenn in London der Hof und das Parlament ohnehin in die Sommerfrische ziehen, nicht auch in die Sommerfrische reisen, selbst wenn sein Ziel an der fernen Ostsee liegt und der Weg weit ist? Zugegeben, er würde für so eine Reise wohl fast ein Vierteljahr benötigen. Und er müsste Majestät um Urlaub bitten. Am besten sofort, denkt der Graf, während er die Treppe im St.-James-Palast hinaufeilt. Schon steht er im Antichambre der königlichen Audienz, um Georg sogleich wie gewohnt kurz und knapp die hannoverschen Angelegenheiten vorzutragen.

Und siehe da, Georg II. gewährt den Urlaub ohne Zögern und sogar huldvoll. Nur eine Bedingung stellt Majestät: Bothmer müsse in London zurücksein, wenn auch er, der König, nach seiner Sommerfrische wieder in die Hauptstadt zurückkehre. Er beabsichtige übrigens, seine Sommerfrische „in der Heimat“ zuzubringen, setzt Georg hinzu. Womit er Hannover meint. Rechtzeitig wieder in London zu sein, das aber hat Bothmer ohnehin vor. Viel zu gefährlich wäre eine längere Abwesenheit für ihn, wenn seine Gegner das Ohr der Majestät ganz für sich hätten.

Majestät gefällt sich in der Gnade, die unübersehbare Beule auf des Grafen Stirn zu übersehen. Nur nach Bothmers Pferdezucht fragt er und ob es sich lohnen würde, aus der Zucht Pferde zu beziehen. Natürlich lohnt es sich, bei mir einzukaufen, denkt der Geschäftsmann Bothmer, drückt es dem König gegenüber freilich diplomatischer aus. Und weiß in diesem Moment, dass er eines seiner teuren Pferde dem König wohl als Geschenk überlassen muss, als Draufgabe sozusagen. Huldvoll wird er entlassen.

Beschwingt lässt sich der Graf nach Downing Street zurückfahren. Wir sehen in der Kutsche einen Mann auf der Höhe seines Ruhms, selbstbewusst, selbstzufrieden, mit langer, wenn auch leicht verrutschter Allongeperücke, edel in Seide und Spitze gekleidet. Einen überaus einflussreichen Mann, der es in hohem Alter wagt, wenigstens einmal die Neigung über die Pflicht zu stellen. Einen Mann im königlich gewährten Urlaub. Einen Mecklenburgreisenden der ganz besonderen Art.

Zurück in Downing Street setzt sich Bothmer in sein Arbeitszimmer, um rasch sein Gespräch mit dem König zu notieren. In wenigen Sätzen beschreibt er zudem den Abend zuvor mit Händel. Seit vielen Jahren führt er Tagebuch, in dem er die Merkwürdigkeiten seines Lebens festzuhalten pflegt. Es soll ihm die Erinnerungen auffrischen, wenn er sich eines nicht allzu fernen Tages daranmachen würde, seine Lebenserinnerungen aufzuschreiben. Zum Ergötzen und zur Belehrung der Nachwelt, mehr aber noch zu seinem Ruhm, in alle Ewigkeit.

Es klopft, Jane bringt den Tee. Ohne das Dienstmädchen anzusehen sagt der Graf: „Wir packen, wir haben eine weite Reise vor uns. Und du kommst mit. Es geht auf den Kontinent. Wir reisen in einer Woche.“ Dann dreht er sich doch um, sieht das Mädchen kurz an und nickt, es soll freundlich wirken.

Auch jetzt merkt er nicht, dass die falsche Jane da vor ihm steht und das kleine goldbemalte Tablett mit Tee und Gebäck auf den Schreibtisch des Grafen stellt. Agathe, die eben ansetzen wollte, ihrem Dienstherren den Abschied mitzuteilen, um noch heute Abend das Haus zu verlassen, erwägt kühl und kurz ihre Chance. Mit dem Grafen wegzureisen, war das nicht genauso gut, als würde sie aus dem Dienst scheiden, vielleicht sogar noch besser, wäre sie sonst doch völlig mittellos? Sie fällt in einen tiefen Knicks. Ihre irischen Augen ähneln denen einer Katze und können wie diese fauchen. Bothmer bemerkt nichts davon, er wendet sich wieder seinen Papieren auf dem Schreibtisch zu.

„Händel spinnt. Er spinnt Gold aus Heu.“

Dem alten Osborne war dieser Satz einmal zur allgemeinen Erheiterung in einer der Donnerstagabend-Gesellschaften Bothmers entschlüpft. Der Scherz spielte auf den Haymarket an, an dem das King‘s Theatre liegt, in dem Händel mit seinen Opern ungeahnte Erfolge feiert. Aber „Partenope“ – die Premiere ist im Februar gewesen – wollte das Publikum nicht mehr so bejubeln wie frühere Opern. Überhaupt läuft es mit den italienischen Opern, der Opera seria, nicht mehr so gut. Auch das kennen wir: Das Publikum hat genug von der einen Sache, hier den Opern, und lechzt nach Abwechslung. Wir wissen, allein Abwechslung unterhält dauerhaft. Und wir erwähnen das auch nur, weil es einen der Gründe dafür bildet, dass Georg Friedrich Händel keinen Augenblick lang daran denkt, die Reise nach Mecklenburg für einen Scherz zu nehmen. Auch nicht, als er wieder nüchtern ist. Er zählt jetzt sechsundvierzig Jahre, und ein Sommer in Tunbridge Wells mit den übelschmeckenden Quellwassern ist auch nicht mehr das, was er mal gewesen. Im Übrigen hat Händel all die Sommer in Tunbridge Wells auch nur getan, was er sonst in London tut: komponiert. Seine nächste Oper „Poro“ hält er für so gut wie fertig. Aber ist sie das auch? Und würde es noch eine weitere Oper geben? Musste nicht etwas anderes her? Er grübelt und grübelt, und würde deswegen auch in diesem Sommer in Tunbridge Wells keine Erholung finden. Immer nur Opern auf Italienisch – welcher Engländer mag das noch hören. Englische Texte müssten her und mit ihnen eine neue, eine englische Musik. Wir wissen, da liegt schon die Idee in der Luft, künftig Oratorien zu schreiben.

Händel sehnt sich jedenfalls nach einer Pause von der Musik und weiß doch zugleich, dass ihm eine solche Pause seine Lust am Leben rauben würde. Da kommt die Reise in eine ferne Weltgegend wie Mecklenburg gerade recht. Sie würde bestimmt derart abenteuerlich oder wenigstens abwechslungsreich verlaufen, dass er, Händel, für einige Wochen die Musik ganz vergessen und sich so wirklich erholen könnte. Und außerdem will er natürlich wissen, was Bothmer in der Ferne da Geheimnisvolles betreibt. So geheimnisvoll immerhin, dass es dem sonst so beherrschten und sprachmächtigen Bothmer die Sprache verschlägt. Oder wenigstens die Fähigkeit verlieren lässt, in vollständigen Sätzen zu sprechen.

Zu jener Zeit reist man noch nicht einfach so zum Vergnügen, jedenfalls nicht über längere Strecken. Für eine Reise muss es gute, schwerwiegende Gründe geben. Vor allem in Mecklenburg mit seinen sandigen Straßen, wo gern die Kutsche umstürzt und die hohen Räder brechen. Mit seinen Gasthäusern, in denen es zwar Wanzen, aber kein Essen oder doch nur ungenießbares Essen gibt. Mit zwielichtigen Wirten und Postwagen, die nicht einmal über eine Plane verfügen, um die Reisenden gegen Wind und Regen zu schützen.

Das alles dürften auch unsere Reisenden Bothmer und Händel in Aussicht haben, auch wenn sie wenigstens ihre eigene Kutsche mitnehmen. Sie schiffen sich in London bei Regen ein. Sie geraten im Ärmelkanal in einen Sturm. Sie liegen tagelang seekrank an Bord, von Agathe, der die Wellen und Winde nichts ausmachen, gepflegt. Als es den beiden Herren besser geht, stehen sie an der Reling und wetteifern im Weitspucken. Sie üben sich im Armdrücken und spielten Piquet, bis sie Hamburg erreichen, da schon in glänzender Laune. Auch in Hamburg regnet es.

Sie bleiben eine Woche lang in der Stadt. Händel spielt wie einst am Anfang seiner Laufbahn auf der Orgel der Maria-Magdalenen-Kirche, während Bothmer seine Geschäfte betreibt, über die er nicht spricht, deretwegen er aber viele Briefe schreibt. Die falsche Jane kümmert sich um ihre beiden Herren, stets gegenwärtig wie ein Schatten. Sie sind erstaunlich anspruchslos, ihre Herren, geradezu dankbar für alles, was sie tut. Schließlich fühlen sich unsere beiden Helden vom Hamburger Wohlleben solcherart gestärkt, dass sie nun auch den letzten Teil der beschwerliche Reise, zu Lande entlang der Ostsee und durch das Mecklenburgische bis in den Speckwinkel, in Angriff zu nehmen wagen. Agathe überwacht das Packen und das Verstauen des Gepäcks. Sie fühlt sich beinahe glücklich. Auch wenn sie so viel zu tun hat, dass sie von Hamburg kaum etwas gesehen hat.

Dann beginnt die Reise zu Land. Am Ziel, im Klützer Winkel, erwarten wir sie.

ERSTES KAPITEL – ARPSHAGEN, 3. JULI 1730

Eine Hecke spielt eine wichtige Rolle, als Baumeister Künnecke beim Frühstück seltsamen Besuch bekommt und sich von einer Frau verfolgt sieht

Baumeister Johann Friedrich Künnecke hat seinen Frühstückstisch im Freien decken lassen. Er sitzt, die Beine weit von sich gestreckt, vergnügt da. Er genießt den Sommermorgen mit Feldlerchengesang und Sonnenstrahlen, die seine Nase kitzeln, bis er niesen muss. Er sitzt so, dass er sein Werk vor Augen hat. Das freilich liegt noch von einem leichten Nebelschleier verhangen. Es ist der künftige Familiensitz der Bothmers, Schloss Bothmer, wie es heute genannt wird.

Was für ein Bau, denkt Künnecke mit dem ganzen Stolz, den man sich im Alleinsein gönnt, wenn keiner krittelt und niemandem Bescheidenheit vorgegaukelt werden muss. Zufrieden verschränkt er die Hände hinter dem Nacken und sieht hinauf in den Himmel, dem er sich in diesem Augenblick so nah fühlt.

„Was für ein Bau“, sagt da eine Stimme hinter ihm.

Künnecke nickt erfreut. Dann erst fährt er erschrocken herum, um nach der Stimme zu schauen. Wenige Schritte von ihm entfernt, an einer Fliederhecke, steht, wie dem Erdboden entwachsen oder besser wohl dem Grün entsprungen, ein Mann, den er bestimmt noch nie gesehen hat, denn Künnecke kann sich Gesichter gut einprägen. Der Mann trägt einfache, aber edle Reitkleidung, muss um die Fünfzig sein und zeigt ein energisches Gesicht, dem der kantige, leicht vorgeschobene Unterkiefer unter einer stark gebogenen Nase etwas Herrisches, zugleich Mürrisches gibt, wozu aber die unentschlossen wirkenden wässrig-hellblauen Augen nicht recht passen wollen.

„Ihr seid der Baumeister?“

Künnecke weiß nicht recht, ob er für den Mann einen zweiten Stuhl holen lassen und deswegen seinen Diener Joseph, genannt Joschi, rufen sollte. Ob er sich überhaupt auf ein Gespräch einlassen sollte. Er entscheidet sich gleichsam für den Mittelweg. Er nickt nur.

„So etwas hat Mecklenburg noch nicht gesehen. Der Landesherr muss bescheidener wohnen, als es dieser Bothmer, der sich Graf nennt, tun wird. Er sei in London reich geworden, erzählt man sich.“

„Wisst Ihr es oder fragt Ihr danach?“

Der Unbekannte geht darüber hinweg. Er sagt vielmehr: „Ein Herrensitz ganz unmecklenburgisch. Gehört sich das? In dieser Gegend? In Mecklenburg? Allein die Ausmaße. Was wird der Landesherr dazu sagen? Ein Graf, der seinen Titel erst seit ein paar Tagen trägt, baut sich einen Palast, wie ihn der Herzog nicht besitzt, dessen Geschlecht immerhin seit fast tausend Jahren hier auf seine Rechte pochen darf.“

„Nun, nun“, entgegnet Künnecke, „ein paar Tage … Ein paar Jahre sind es schon, mit dem Grafentitel, meine ich.“

Wie die beiden Herren in Richtung der Baustelle schauen, hebt sich der Nebel und enthüllt endgültig den breiten Backsteinriegel des bothmerschen Palastes mitten auf der Wiese. Die Morgensonne strahlt den Backstein an, der antwortet erfreut mit Glühen. Man kann die Baustelle von Künneckes etwas erhöht gelegenem Frühstücksplatz aus, dem alten Burghügel, gut überblicken. Sie liegt auf der Hälfte des Weges zwischen Arpshagen und Hofzumfelde. Gerade fährt an der Baustelle ein halbes Dutzend Pferdewagen vor, beladen mit Setzlingen. Künnecke weiß, dass es die Linden sind, die in den nächsten Tagen dort gepflanzt werden sollen. „Man erzählt auch, der Bauherr wolle demnächst hier erscheinen und sich sein Werk ansehen“, fährt der Unbekannte fort. „Er ist von London schon abgereist, erzählt man sich.“

„So?“, meint Künnecke, der davon wissen müsste, wenn es stimmte. „Seid Ihr hierhergekommen, um mich zu warnen? Es klingt so. Ich bedarf aber keiner Warnung, bestimmt nicht. Ich stehe gut mit Graf Bothmer. Ich habe ihm vieles zu verdanken.“ „Nein, nein“, lacht der Mann. „Aber bevor der Graf hier ist und seinen Baumeister nicht mehr von der Seite lassen will, wenn er sich alles anschaut, wollte ich mit Euch sprechen. Ich will Euch nicht warnen, ich will Euch um etwas bitten. Darf ich mich setzen?“

Joseph muss gesehen haben, dass sich bei Künnecke ein Gast eingestellt hat, denn eben kommt er mit einem zweiten Stuhl herbeigeeilt. Und wie der Gast vornehm Platz nimmt, weiß Künnecke auf einmal, wer ihn da so selbstbewusst aus wässrig-hellblauen Augen ansieht. Ein Besuch inkognito. Weshalb ist er nicht gleich darauf gekommen? Er erblasst.

„Durchlaucht, seht es mir nach, ich konnte nicht ahnen … Ich kann Euch unmöglich durch die bothmerschen Räume führen. Es würde beobachtet. Auf so einer großen Baustelle bleibt nichts geheim.“

Herzog Christian Ludwig, Herzog von Mecklenburg-Schwerin, lacht, schwingt vornehm ein Bein über das andere und winkt ab. „Oh, nein, ich verlange nichts, auch keine Besichtigung. Meine Rechte hier sind, wie Ihr vielleicht wisst, eingeschränkt. Seit der Reichsacht über unser Herzogtum haben wir Herzöge hier nichts mehr zu sagen, seit dem Ärger, den mein Bruder anrichtete. Er war schon immer ein Quälgeist. Jetzt in Danzig quält er seine Frau.“

„Durchlaucht mögen es mir nachsehen. Solche Eröffnungen … Ich bin Baumeister, all das Politische …“

„Karl Leopold, mein Bruder, hätte sich besser nicht mit unserem Adel hier anlegen sollen, all den Plessens und Bülows, den Maltzahns und Moltkes, mit denen sich freilich Euer Herr gut zu verstehen scheint, sonst hätte er sich all das Land hier nicht zusammenkaufen können. Schon gar nicht hätte Karl Leopold sich mit diesem Bernstorff anlegen sollen, dem Busenfreund Eures Grafen. Bernstorff hatte überall seine Hände im Spiel, London, Hannover, Mecklenburg. Der Herr sei seiner Seele gnädig. Karl Leopold sitzt jedenfalls entmachtet in Danzig, und ich muss mich nun mit seinem Erbe herumplagen. Hannoversches Militär steht noch immer hier um die Ecke, im Amt Gadebusch. Und ich darf mich hier nicht willkommen fühlen. Euer Graf hätte hier keine Rechte, ja, er würde diesen Flecken Erde nicht einmal kennen, wenn dieses ganze Theater mit der Reichsacht nicht gewesen wäre. Nun ja, vergossene Milch. Was schwatze ich Euch davon. Ich bin also ganz privat hier, hängt es bitte nicht an die große Glocke.“ Christian Ludwig verschränkt die Arme und wippt leicht auf seinem Stuhl, bevor er fortfährt: „Aber, Künnecke …“

„Ihr kennt meinen Namen?“

Der Herzog ist es nicht gewohnt, unterbrochen zu werden, und zieht verärgert die Brauen hoch. Dann besinnt er sich und beginnt zu Künneckes Verblüffung von seiner Liebe zur Jagd zu sprechen. „Ich jage gern, am liebsten um Klenow herum. Wildreiches Jagdgebiet. Ihr werdet es nicht kennen. Liegt südlich von Schwerin. Wunderschön, tiefer Wald, kein Ort weit und breit. Aber ich habe da nicht einmal eine Hütte, um mich vom Weidgeschäft auszuruhen. Kein Dach über dem Kopf, versteht Ihr, Baumeister, was das bedeutet? In Neustadt kann ich wohnen, ja, aber das ist mir viel zu weit weg. Der Sechzehnender wartet nicht, bis ich aus Neustadt heran bin, nicht wahr? Kurzum, Künnecke, Ihr sollt mir da in Klenow helfen. Tretet in meine Dienste und baut mir eine kleine Unterkunft. Das heißt, so klein soll sie natürlich nicht sein. Mein Jagdschloss soll die Verhältnisse wieder zurechtrücken, die dieser Bothmer hier verrücken will. Ihr versteht, was ich meine? Nur Ihr könnt das. Dieser Palast da vorn ist, meine ich, so gut wie fertig. Wollt Ihr Däumchen drehen, wenn Bothmer Euch nach getaner Arbeit in die Wüste schickt? Das wollt Ihr nicht, also baut bei mir.“

„Nun, Wüste“, wendet Künnecke vorsichtig ein.

„Nennt es, wie Ihr wollt.“ Durchlaucht lauscht unruhig, seine Nasenflügel beben, als nähme er Witterung auf. Er erhebt sich. „Da kommt wer, ich möchte hier nicht gesehen werden. Also: Lasst mich bald wissen, wie Ihr Euch entscheidet. Es würde mich entzücken, Euch als Mann in meinen Diensten wiederzusehen. Ich würde Euch vorzüglich entlohnen, selbstverständlich.“

Auch Künnecke hört jetzt die Stimmen, eine gehört Joschi. Noch ehe er sich erheben kann, ist Christian Ludwig mit einem Sprung in den Flieder verschwunden, aus dem er vorhin auch gekommen sein muss. Künnecke hört, etwas entfernt, einen Pfiff, dann Pferdegetrappel.

Joschi kommt angelaufen: „Versteckt Euch. Frau Christine …“

Das genügt. Künnecke macht es Durchlaucht gleich. Er verschwindet mit einem Satz in der Hecke.

„Künnecke. Kühner Held. Wo seid Ihr? Ich weiß doch, dass Ihr hier irgendwo steckt.“

Auf der Szene erscheint Christine Margarethe Bothmer, eine geborene Bülow, die Gattin des bothmerschen Neffen, der so heißt wie sein Onkel: Hans Kaspar. Sie ist eine kleine, unscheinbare Person, schlank, mager geradezu, mit fliehendem Kinn und scharf geschnittenen Gesichtszügen, so scharf, dass das Gesicht in Falten fällt, wenn sie lacht oder verärgert den Mund spitzt. Beides tut sie gern. Ihr aschblondes Haar fällt in dürftigen Locken. Sie zeigte einen gewissen Witz, als sie einmal sagte, sie habe dünnes Haar, dafür dicke Brüste. Letztere sind zwar nicht wirklich ungewöhnlich groß, wirken jedoch an ihrem schmalen Körper fast ein bisschen ungeheuerlich. Vor allem aber sieht Christine Margarethe die Welt aus zwei grünen Augen an, eines dunkel-, das andere hellgrün, bülowsches Erbmaterial. Und sie trägt eine schmale, zarte Nase im Gesicht mit zwei kreisrunden Nasenlöchern.

„Kühner Held. Haltet mich nicht zum Narren. Wer war bei Euch?“ Christine Margarethes Augen rollen, ihr Mund schmollt, ihre Nasenflügel blähen sich ein wenig.

Hans Kaspar Bothmer jr. und seine Ehefrau Christine Margarethe leben mit Künnecke in enger Nachbarschaft. Sie bewohnen, so lange der neue Familiensitz noch Baustelle ist, die alte Burg Arpshagen. So wird sie genannt, obgleich sie nie wirklich eine Burg war, sondern das, was man ein Festes Haus nennt, also eher Schloss als Burg. Einen kreisrunden Wassergraben gibt es noch, eine Brücke, dicke Wände, vor allem aber kalte und dunkle Räume, viel Feuchtigkeit und Enge.

Zum Glück haben die bothmersche und die kleinere künneckesche Wohnung unterschiedliche Eingänge. Und das winzige Gartenstück, auf dem der Baumeister seinen Frühstückstisch hat aufstellen lassen, ist auch getrennt vom ebenso winzigen bothmerschen Garten. Christine Margarethe hält das nicht ab, Künnecke immer wieder überraschend ihre Aufwartungen zu machen. Sie findet ihren Mann viel zu langweilig, um nicht ihr Herz an den feschen Baumeister von nebenan zu verlieren, ein wenig jedenfalls. Ein wenig soll auch noch Platz in ihrem Herzen bleiben für andere Helden, falls diese sich irgendwann im Klützer Winkel zeigen. Christine Margarethe wartet, durchaus sehnsüchtig. Denn ihr fehlt, wie sie meint, ein richtiges Leben. Auch in der Welt ist sie noch nicht weit herumgekommen. Immer nur Klützer Winkel, kein leichtes Schicksal, besonders für eine Frau, die das Leben lieben möchte

„Künnecke. Ich habe einen Brief für Euch.“ Christine Margarethe läuft wie suchend einige Schritte vor und wieder zurück. Sie dreht sich auch ein paarmal. Der Baumeister bleibt bei diesem albernen Versteckspiel verschwunden.

Doch, Künnecke ist ein sehenswerter Mann, findet sie. Ein Gesicht wie ein Spaten, eisgraue Augen, die sich zu schmalen Schlitzen verengen können, wenn der kühne Held gerade sehr kühn zu sein vorgibt. Eine breite Brust, an der man sich bestimmt gut ausweinen kann. Und einen Körperbau, der Christine Margarethe sehr an die antiken Idealgestalten erinnert, deren Abbildungen ihr einst ein Buch mit Goldschnitt aus der bülowschen Bibliothek so überaus wert gemacht hat. „Kühner Held. Eine Dame harrt Euer. Wollt Ihr wohl endlich galant sein und mir Eure Aufwartungen machen.“ Christine Margarethe stampft mit dem Fuß auf. Es bleibt still.

„Künnecke. Wer war der Herr vorhin? Will er Euch abwerben? Das fände ich aber schrecklich.“ Sie zieht aus ihrem Dekolleté plötzlich einen Brief hervor und hält ihn hoch. „Und hier ist Post für Euch, von des Grafen Hand. Was will er Euch nur sagen? Seid Ihr nicht neugierig? Künnecke, bis eben hätte ich es Euch erlaubt, Euch den Brief selbst aus dem Versteck meines Busens zu ertasten. Da habt Ihr also etwas verpasst.“

Nichts. Nur Joschi sieht kurz um die Ecke, grinst, wagt es aber nicht, den Tisch abzuräumen.

„Kühner Held. Wisst Ihr, dass ich hexen kann. Ich hexe Euch aus dem Gebüsch oder wo immer Ihr steckt. Müsst Ihr nicht auf die Baustelle? Oder bekommt Ihr Euer Geld etwa dafür, Euch vor mir zu verbergen?“

Nichts, nur Lerchengesang und eine Sonne, die schon damit beginnt, ihre Hitze über das Land zu legen.

Christine tritt etwas zurück in den Schatten, welche die alten Burgmauern werfen oder, wie sie, schon etwas von der Wärme ermüdet, denkt: spenden. Da fällt ihr ein, was den Baumeister an seinem Bau am meisten beschäftigt, ja ängstigt. Was ihn, wie er ihr einmal in stiller Stunde gestanden hat, bis in böse Träume hinein verfolgt.

„Künnecke, wisst Ihr, was der alte Mogia, der trübe Italiener mit den vielen Kindern, mir gestern sagte? Im Stuck vom Gartensaal gebe es Risse. Haarrisse, sagte er. Er vermute, das komme vom Fundament. Da sacke was ab, sagte er.“

Damit hat sie es getroffen. Der Fliederstrauch neben Christine gerät gewaltig in Bewegung. Ein Satz und Künnecke steht vor ihr: „Was sagt Ihr da? Um Himmels willen. Was meinte Mogia? Was genau? Sprecht schon.“

Aber Christine steht, in vielen Falten lächelnd da, erhebt sich auf ihre Zehenspitzen und drückt dem wehrlosen Künnecke einen Kuss mitten auf den Mund.

„Da seid Ihr ja, kühner Held. Ist mir doch noch etwas eingefallen, Euch hervorzulocken, was? War nur ein Scherz. Ein Scherz von mir. Der alte Mogia ist ja humorlos wie alle diese welschen Kerle. Sie sehen gut aus, aber sie sind ohne Humor. Liegt wohl am Katholischen, wenn Ihr mich fragt.“

„Ihr habt mich maßlos erschreckt.“

„Oh, darf ich Euer Herz fühlen. Oh, es tuckert ganz toll. Wenn es doch nur einmal so für mich …“

Künnecke verhindert energisch einen weiteren Kuss und winkt Joschi heran, der nun endlich abräumen darf.

„Was wolltet Ihr eigentlich?“, fragt er. „Nur Späße mit mir treiben?“ Christine wird ernst. „Der Graf aus London kommt. Hat er uns geschrieben und Euch in diesem Brief bestimmt auch. Er ist schon aus London abgereist. Er bringt noch jemanden mit, hat aber nicht geschrieben, wen. Bestimmt so einen hochnäsigen Engländer. Na, ich danke. Wer weiß, wann die hier ankommen. Ich dachte, es würde Euch interessieren. Deshalb habe ich mich gleich aufgemacht, um es Euch als Erste zu sagen. Eine schöne Gelegenheit, mit Euch zu plaudern. Aber Ihr seid zum Plaudern ja nie aufgelegt.“

Damit lässt sie den Baumeister stehen und schleicht wie bedrückt davon, die Hände auf dem Rücken. Nur an der Hausecke dreht sie sich noch einmal um zu ihm, beugt sich vor und – streckt ihm ihre wirklich bedeutend lange Zunge heraus, wohl ebenfalls bülowsches Erbmaterial. Dann lacht sie laut auf und verschwindet um die Ecke.

„Sie ist eine Hexe. Meint sie selbst, und es stimmt“, sagt Künnecke zu seinem Diener. Dann zieht er seinen Rock über, der auf der Stuhllehne gelegen hat, und begibt sich endlich zur Baustelle, wo man seiner sicher schon harrt. Er muss nur wenige hundert Meter laufen.

Aber wie warm es schon ist. Heiß geradezu. So früh am Morgen.

Wenn Künnecke durch sein Bauwerk geht, dann stets genau in der Mitte. Durch die Mitte der Räume, durch die Mitte der Flügeltüren, die Mitte des Treppenhauses. Die Handwerker machen sich darüber schon lustig. Sie meinen, der Baumeister glaube auf diese Weise im Vorbeigehen alles am besten beschauen zu können. Wenn ihm etwas auffällt, kann er seinen strikten Pfad ja verlassen und näher an das zu Beanstandende oder vielleicht auch zu Lobende herantreten.

Natürlich wagt keiner der Handwerker den Baumeister nach dem Sinn seines Mittelwegs zu fragen, nicht einmal der selbstbewusste Mogia. Künnecke hätte auch nicht geantwortet. Hätte er sagen sollen, er wähle die Mitte, um die Räume so in ihrem Glanz und ihrer Würde am besten auf sich wirken zu lassen? Er wählt die Mitte aus Stolz über sein Werk. Und manchmal stellt er sich auf seinen Wegen vor, wie er in diesen Räumen leben oder besser wohl residieren würde. Er genießt es, die Raumfluchten für einen Augenblick ganz für sich zu haben. Manchmal steht er, die Hände auf dem Rücken verschränkt, verträumt am Mittelfenster des Gartensaals mit Blick auf den Garten, der erst noch entstehen soll. Manchmal geht er soweit, dass er die Augen schließt und sich Palast und Garten vollendet und belebt vorstellt. Als seinen Palast, mit seinen Gästen. Als ein Versailles des Nordens mit herrschaftlichen Anlagen, so groß und leuchtend, ein Sieg über die unheimliche und finstere Natur. Aus einer morastigen Wiese in der Niederung vor Arpshagen, die nicht einmal Futter gab für die Tiere, erhebt sich jetzt das riesige Bauwerk, hundert Meter in seiner Ausdehnung. Die mäandernden, unberechenbaren Wasserläufe, welche die Wiese einst durchzogen, sind zu Kanälen befriedet. Sie umlaufen den bothmerschen Palast so, dass der, nach holländischem Vorbild, auf einer Insel steht. Die schmalen, sandigen und krummen Wege, die sich hier noch kreuz und quer durch das Gelände hinziehen, würden bald schon geraden Alleen weichen. Und der Rest von wilder Wiese hinter dem Haus würde zu einem schönen, weil regelmäßigen Garten erblühen – eine Fortsetzung der Säle und Raumfluchten in die Natur hinein, wie Künnecke es sieht.

Oder der Baumeister bleibt mitten im holzgetäfelten Festsaal eine Treppe höher stehen, der über die gesamte Tiefe des Corps de Logis reicht, und sieht auf die Wandflächen, wo künftig die Ahnenporträts der Bothmers ihren Platz finden sollen. Auch da kann es den Baumeister überwältigen, dass er die Augen schließt. Allerdings aus einem ganz anderen Grund als im Gartensaal, den er selbst übrigens lieber Sommersaal nennt.

Immer wieder besucht Christine Margarethe den Baumeister, unerwartet erscheint sie, und manchmal flattert sie heran, nur um Künnecke einen Kuss zu applizieren. Künnecke weiß nicht, wie ernsthaft Christine Margarethe diese Tollereien sind. Er verschwendet an eine solche Frage gar keinen Gedanken, denn sein Herz ist, wie man so sagt, vergeben. An eine Bürgerliche, von der er freilich nicht genau weiß, ob sie seine Gefühle erwidert. Allerdings schränkt die Ungewissheit über ihre Gefühle die seinen nicht ein, überhaupt nicht. Er ist es gewohnt, dass noch jede Frau, auf die er ein Auge geworfen hat, seinem Liebeswerben nicht zu widerstehen vermag, früher oder später jedenfalls. Kein Wunder, so männlich wie er aussieht mit seinem Spatengesicht und seinen eisgrauen Augen.

Wie wir darauf kommen? Ausgerechnet im Festsaal mit seinen noch leeren Wänden? Nun, weil sein Herz für eine Frau, eine Malerin, schlägt, die einige der gewünschten Bildnisse liefern soll.

Er denkt mit geschlossenen Augen an Esther Denner.

Künnecke und Hans Kaspar Bothmer jr. sind vor einiger Zeit nach Hamburg gereist, um Balthasar Denner aufzusuchen, den Vater Esthers, einen weithin gerühmten Porträtmaler. Die dennersche Werkstatt fanden sie zwischen Gänsemarkt und Jungfernstieg. Esther empfing die Gäste. Ihre rotblonde Jugend betörte Künnecke auf den ersten Blick. Balthasar und Bothmer jr. kannten sich aus früheren Zeiten. Sie zogen es vor, allein miteinander zu verhandeln. Sie wollten nämlich nicht nur verhandeln, sondern auch auf das Wiedersehen anstoßen und dabei alte Geschichten erzählen. Künnecke hätte sich normalerweise darüber empört, derart ausgeschlossen zu werden, wo es doch um sein Bauwerk ging. Seine Empörung hätte ihn, der mitunter zum Cholerischen neigt, sogar doppelt überwältigen müssen. Fragte er sich doch ohnehin, weshalb er nach Hamburg überhaupt hatte mitfahren müssen, an der Seite des ewig missgelaunten, schweigsamen Hans Kaspar, wenn er beim entscheidenden Gespräch dann nicht dabei sein durfte.

Jetzt wusste er die Antwort und war dankbar. Wegen Esther.

Sie sah ihn aus ihren blauen Augen an. Dann zog sie ihn umstandslos in die Werkstatt, um ihm, wie sie sagte, Muster für Bildnisse zu zeigen. Auf einer der nahe an die Fenster gerückten Staffeleien stand ein halbfertiges Bildnis, das Porträt einer alten Frau.

Künnecke trat näher heran. Die Frau lächelte, seltsam entrückt. Als würde sie sich ihres Alters schämen und doch zugleich ihr langes Leben auch jetzt noch im hohen Alter genießen. Künnecke staunte: Das immer noch schöne Gesicht der Frau war von tiefgefurchten Falten überzogen, und jede Falte war genau gemalt, jedes Fältchen, jedes Härchen. Als würde die Frau wirklich sein und ihn, Künnecke, so betrachten, wie er sie betrachtete.

„Euer Werk?“, fragte er die Tochter des Hauses, indem er von dem Bild etwas zurücktrat.

Sie lachte: „Oh, nein. Den Pelzkragen, den durfte ich machen. Ich bin nur in der Lehre, und ich glaube, wenn es nach meinem Vater ginge, bliebe ich für alle Zeiten in der Lehre.“