10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

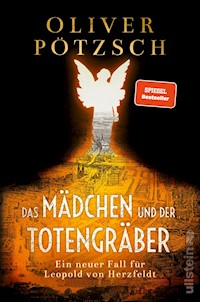

Geht in Wien ein tödlicher Fluch um? Wien 1894: Totengräber Augustin Rothmayer wird von Inspektor Leopold von Herzfeldt um einen ungewöhnlichen Gefallen gebeten: Der kauzige Totengräber vom Wiener Zentralfriedhof, der jede Spielart des Todes kennt, soll ihm alles über das Konservieren von Verstorbenen erzählen. Es geht um Leopolds neuen Fall: Im Kunsthistorischen Museum wurde ein Sarkophag mit einer Leiche gefunden. Doch es handelt sich nicht um eine jahrtausendealte Mumie. Der Tote ist ein berühmter Professor für Ägyptologie, dessen Leichnam erst vor Kurzem nach altem Ritus präpariert wurde. Schnell wird spekuliert, der Professor sei einem uralten Fluch zum Opfer gefallen. Doch weder Rothmayer noch von Herzfeldt glauben an eine übersinnliche Erklärung. Sie sind sich sicher: Es war Mord! Wiens charmantestes Ermittlerduo ist wieder im Einsatz. "Oliver Pötzsch ist ein begnadeter Geschichtenerzähler." Krimi-Couch

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 656

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Das Mädchen und der Totengräber

OLIVER PÖTZSCH, Jahrgang 1970, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist und Filmautor beim Bayerischen Rundfunk. Heute lebt er als Autor mit seiner Familie in München. Seine historischen Romane haben ihn weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht: Die Bände der Henkerstochter-Serie sind internationale Bestseller und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.

Wien 1894: Totengräber Augustin Rothmayer wird von Inspektor Leopold von Herzfeldt um Mithilfe bei seinem Fall gebeten: Im Kunsthistorischen Museum wurde ein Sarkophag mit dem Leichnam eines berühmten Ägyptologen gefunden, der nach altem Ritus präpariert wurde. Rothmayer weiß alles zu diesem Thema. Ihm sind die Toten näher als die Lebenden, auch wenn mit dem Waisenmädchen Anna sogar ein Hauch von Leben in sein Totengräberhäuschen eingezogen ist. Doch nicht nur bei Rothmayer auf dem Zentralfriedhof stapeln sich die Toten. In unterschiedlichen Wiener Bezirken wurden die Leichen junger Männer gefunden, brutal zugerichtet und ihrer Männlichkeit beraubt. Eine Mordserie aus Rache? Leopold ermittelt in den düstersten Spelunken der Stadt. Und auch Leopolds Freundin, Polizeifotografin Julia Wolf, wird zu einem ungewöhnlichen Tatort gerufen: Im Tiergarten am Prater wurde ein Pfleger von einem Löwen gefressen, nachdem die Käfigtür nicht richtig verschlossen war. Für Leopold, Julia und Rothmayer beginnt eine atemlose Suche quer durch die Stadt, doch das Böse scheint ihnen immer einen Schritt voraus zu sein …

Oliver Pötzsch

Das Mädchen und der Totengräber

Ein neuer Fall für Leopold von Herzfeldt

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Originalausgabe im Ullstein Paperback© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Umschlaggestaltung: www.zero-media.netTitelabbildung: © Granger / Bridgeman Images (Stadtansicht);© FinePic®, München (Engel, Schriftmuster, Glow)

Karte von Wien: © Peter PalmAutorenfoto: © Frank Bauer

E-Book Konvertierung powered by pepyrus.com

Alle Rechte vorbehalten

Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text undData Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

ISBN: 978-3-8437-2670-2

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Das Buch

Titelseite

Impressum

Dramatis Personae

Aus »Totenkulte der Völker«

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Epilog

Karte von Wien

Wienerisch für Piefkes

Nachwort

Leseprobe: Der Totengräber und der Mord in der Krypta

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Dramatis Personae

Widmung

Für Katrin, meine Sonne, einmal mehr! Weil du immer an mich (und Augustin) geglaubt hast … Mit dir älter zu werden ist ein täglicher Jungbrunnen!

Und für einen kleinen belgischen Detektiv, dessen erfundene Fälle ich zum Zeitpunkt des Schreibens viel gelesen habe. Das Grande Finale mit der endgültigen Auflösung ist Ihnen gewidmet, Monsieur Hercule Poirot!

»Zuerst sah ich nichts, die aus der Kammer entweichende warme Luft ließ die Kerzenflamme flackern, aber dann, als sich meine Augen an die Lichtverhältnisse gewöhnt hatten, sah ich Details des Raums aus dem Staub erscheinen, seltsame Tiere, Statuen und Gold, überall schien der Glanz des Goldes.«

Howard Carter über die Entdeckung des Grabs des Tutanchamun

Dramatis Personae

Wiener Polizeidirektion

Inspektor Leopold von HerzfeldtInspektor Erich LoiblOberinspektor Paul LeinkirchnerOberpolizeirat Moritz StukartJulia Wolf, Tatortfotografin

Wiener Zentralfriedhof

Augustin Rothmayer, TotengräberAnna, ein WaisenmädchenDer Friedhofsverwalter

Wiener Verein für Altertumskunde

Professor Alfons StrössnerCharlotte Rapoldy, Strössners TochterDr. Clemens Rapoldy, Strössners SchwiegersohnProfessor Walter Kerfeld, UniversitätsdozentDr. Alexander Dedekind, Leiter der Ägyptisch-Orientalischen SammlungDr. Friedrich Carl Knauer, Direktor des Wiener Tiergartens am PraterCarl Rebers, Knauers AssistentProfessor Eduard Ritter von Hofmann, Leiter des Instituts für Gerichtliche MedizinErzherzog Rainer von Österreich, Mitglied des Kaiserhauses

Weitere Personen

Adelheid Rinsinger, Leos VermieterinDie Fette Elli, Besitzerin des Bordells Zum Blauen DragonerBruno, Türsteher im DragonerMargarethe, eine Freundin von JuliaSaidrovuni, Häuptling vom Stamm der MatabeleEugen Lenz, TierwärterJurek, Anführer der KanalstrotterPater Gregor Mayr, ÄgyptologeDr. Adolf Landinger, Ägyptologe

Aus »Totenkulte der Völker«

Aus »Totenkulte der Völker« von Augustin Rothmayer, geschrieben zu Wien 1894

Die ägyptische Kunst der Mumifizierung gehört zweifelsohne zu den ausgefeiltesten Begräbnisritualen der Welt – eine Technik, die über Jahrtausende hinweg verfeinert wurde.

So berichtet der griechische Schreiber Herodot, dass die Ägypter ein langes, gebogenes Eisen in die Nase einführen und auf diese Weise das Gehirn zerkleinern, verrühren und mit dem Haken gründlich entfernen. Sodann wird Salböl durch die Nase gegossen, um noch die letzten Hirnreste im Schädel aufzulösen. Mit einem scharfen Obsidianstein öffnet der Einbalsamierer den Körper und entfernt die Eingeweide aus der Bauchhöhle, die mit Palmwein und zerriebenen Kräutern gespült wird. Danach füllt man den Leib mit Leinenpäckchen, Natronbeuteln und Sägemehl, näht ihn zu und legt den auf diese Weise präparierten Körper siebzig Tage lang in Natronlauge. Am Ende wird die ausgetrocknete Leiche mit unzähligen Binden umwickelt und als Mumie in den Sarkophag gelegt.

Im alten Ägypten der ersten und zweiten Dynastie wurden bei der Bestattung von Pharaonen auch viele Diener und königliche Beamte mumifiziert und dem Herrscher mit ins Grab gegeben. Da die entsprechenden Personen meist noch lebten, wurden sie auf rituelle Weise getötet, vorzugsweise mit einem Steinbeil, Schlangenbissen oder Gift. Es mag vorgekommen sein, dass das Gift die Betroffenen nicht sofort tötete, sondern nur lähmte.

Vermutlich haben so nicht wenige arme Seelen ihre Einbalsamierung lebendigen Leibes erfahren. Das Grauen, das mit ihrem langsamen Sterben einherging, vermag selbst ich als Totengräber mir nicht vorzustellen.

Prolog

Ägypten, irgendwo bei den Ruinenfeldern des alten Theben, im späten Frühling des Jahres 1892

Professor Alfons Strössner, hoch angesehener Wiener Gelehrter und weltweit anerkannter Ägyptologe, stolperte über einen getrockneten Kamelfladen, schickte einen Fluch gen Re, den gleißenden Sonnengott, und plumpste vornüber in den Sand.

Die Zunge klebte ihm wie ein trockenes Stück Stoff am Gaumen, unzählige winzige Sandkörner rieselten aus seinen Haaren und juckten in Nase, Ohren und Augen, der weiche Boden unter ihm brannte wie Feuer. Er tastete nach seiner Wasserflasche, trank gierig die wenigen verbliebenen Tropfen, dann setzte er sich auf. Wie konnte er nur so dumm sein, den Weg zu verlieren – als wäre er irgendein versnobter britischer Lord! Um ihn herum breiteten sich endlos Sanddünen aus, eine hinter der anderen, wie Wellen in einem braungelben Meer, dazwischen ragten schroffe Felsen und Berge auf. Irgendwo hinter einem dieser Berge musste die Nekropole von Deir el-Bahari liegen, die er erst vor wenigen Stunden verlassen hatte. Nur wo genau? Vermutlich waren es nur wenige Meilen, doch die Wege durch die Berge waren verschlungen wie ein Labyrinth.

Alfons Strössner hatte die Grabungsstätte verlassen, weil er eine Zeit lang seine Ruhe brauchte. Seit etlichen Wochen schon teilte er sich mit den österreichischen Kollegen ein winziges Zelt – Kollegen, mit denen er es nicht einmal im großen Hörsaal der Wiener Universität länger ausgehalten hätte, geschweige denn auf knapp zehn Quadratmetern, umgeben nur von dünnen Stoffbahnen und der weiten ägyptischen Wüste. Das Schnarchen und Schmatzen des fetten Pater Gregor Mayr, Adolf Landingers ewig gleiches Lamentieren über das Wetter, die galletriefenden Kommentare seines alten Widersachers Walter Kerfeld … Er hatte es einfach nicht mehr ertragen.

Dabei waren sie hier einer der größten Entdeckungen der letzten Jahrzehnte auf der Spur, ein Traum für jeden Ägyptologen! Der Fund von Deir el-Bahari galt schon jetzt als Sensation. Ständig kamen neue Mumien zum Vorschein, Schmuckstücke, Amulette, kostbare Statuetten … Und die einzelnen Forschungsgruppen beharkten sich so eifersüchtig wie Jungfern auf der Suche nach dem besten Ehemann. Jedes Land hatte seine gelehrtesten Fachleute nach Ägypten geschickt, noch war nicht ausgemacht, wer welche Schätze mit nach Hause nehmen durfte, zu Ruhm und Ehre der eigenen Nation.

Der Professor richtete sich auf, setzte den mit Leinen überzogenen Tropenhelm ab und sondierte verzweifelt seine Lage. Sein bockiges Kamel, dieses elende Mistvieh, hatte ihn schon vor über einer Stunde abgeworfen und war davongetrottet. Er war zu Fuß umgekehrt und hatte sich offenbar zwischen den Felsen für die falsche Abzweigung entschieden. Eigentlich konnte der Rückweg nicht weit sein, aber das Gelände war überaus tückisch, durchsetzt von Spalten und weichem, teils hüfttiefem Sand, der einen nach dem Versinken nicht mehr losließ.

Er wusste genau, wenn er jetzt nicht aufpasste, wurde er noch selbst zur Mumie. Hier im heißen Wüstensand verdorrte man schneller als ein fauler Apfel. Schon jetzt machte ihn der Wassermangel leicht benommen. Sollte er um Hilfe rufen? Aber wer würde ihn hier draußen schon hören, außer ein paar räudigen Schakalen? Warum hatte er nicht wenigstens mehr Wasser mitgenommen? Sein Mund und seine Kehle waren völlig ausgetrocknet, er hatte Mühe, sich zu konzentrieren.

Wütend schleuderte Professor Alfons Strössner seine leere Wasserflasche gegen eine der Felswände. Der blecherne Behälter verursachte ein hallendes Geräusch, das von den Wänden mehrmals zurückgeworfen wurde; etwas klackerte wie eine Murmel, die über mehrere Stufen nach unten sprang.

Der Professor stutzte.

Über mehrere Stufen nach unten?

Neugierig stand er auf und näherte sich der Felswand. Tatsächlich tat sich genau dort, wo er die Flasche hingeworfen hatte, ein etwa handbreites Loch auf. Dort musste der Behälter hineingefallen sein … Strössner kniete nieder und räumte mit wachsender Erregung den Sand zur Seite. Schon bald stieß er auf einen Schacht, der schräg in die Tiefe führte, steile steinerne Treppenstufen verloren sich im Zwielicht. Er vermutete, dass der große Sandsturm vor einigen Tagen den Schacht erst freigelegt hatte, davor mochte der Eingang seit Jahrtausenden verborgen gewesen sein.

Strössners Herz pochte wie wild, seine rechte Hand begann zu zittern – war es die Krankheit, die ihn seit einiger Zeit quälte, oder die Aufregung über die unerwartete Entdeckung? Mit wenigen Schritten hastete er zurück zu seinem Grabungsrucksack, den er im Sand liegen gelassen hatte. Darin befand sich neben einem kleinen Handspaten auch eine Petroleumlampe. Der Professor riss ein Streichholz an, ein zweites … das dritte endlich entzündete den Docht.

Mit der brennenden Lampe in der Hand stieg er hinunter in den Schacht. Schon nach wenigen Schritten war die Welt über ihm wie ausgeblendet, er tappte durch den Sand, der sich umso höher auf den Stufen türmte, je tiefer er nach unten gelangte. Schon bald brauchte er den Spaten, um weiter voranzukommen. Durst und Müdigkeit waren verschwunden, er arbeitete wie besessen. Im Dunkel des Schachts stieß das eiserne Blatt schließlich auf etwas Hartes. Strössner wühlte im Sand und zog einen mumifizierten Kopf hervor, gleich darauf eine vertrocknete Hand, die er enttäuscht fallen ließ. Nein, das war keine sorgsam einbalsamierte Mumie, kein Priester oder Pharao, es waren nur die erbärmlichen menschlichen Überreste irgendeines Unbekannten.

Vielleicht die Leiche eines Grabräubers?

Der Professor war sich beinahe sicher, dass der Plünderer noch nicht ins Innerste des Grabs vorgedrungen war. Noch fehlten die Totenkammer und auch die sogenannten Scheintüren. Nervös sah Strössner sich nach möglichen Fallen um. Er wusste von ausgefeilten Mechanismen, mit denen die alten Ägypter ihre Gräber schützten, tödliche Apparate und auch Gifte, die noch wenig erforscht waren … Doch er fand nichts, und so arbeitete er hastig weiter, wühlte mit dem Spaten im tiefen Sand, bis er schließlich auf eine Wand aus gemauerten Ziegeln stieß. Hieroglyphen waren darin eingeritzt. Kein Schaden, nicht einmal ein einziger Kratzer war an der Wand zu erkennen.

Über Strössners sonnenverbranntes Gesicht breitete sich ein Lächeln aus.

Na also …

Im zuckenden Licht der Lampe erkannte der Professor das Zeichen von Osiris, dem Gott der Unterwelt, aber auch das von Thot, dem Gott der Weisheit und Magie, und einige weitere Hieroglyphen, die er auf die Schnelle nicht deuten konnte. Aber eines wusste er jetzt: Das Grab vor ihm war noch nicht geplündert worden. Vielleicht war es ja sogar das Grab eines noch unbekannten Pharaos. Damit würde er in die Geschichte eingehen!

Strössner zögerte nur kurz, dann packte er den Spaten mit beiden Händen und stieß ein Loch in die Mauer. Staub stieg in Wolken auf, Sandkörner rieselten, Rinnsalen gleich, in breiten Bahnen an den Schachtwänden hinunter. Der Professor stand nun schon fast bis zur Hüfte im Sand. Unruhig blickte er nach oben, wo durch ein winziges Rechteck, unendlich weit entfernt, die Sonne hereinfiel. Wenn noch mehr Sand herunterkam, würde er hier unten lebendig begraben werden. Vielleicht würden andere Forscher in über hundert Jahren auf seine verdorrte Leiche stoßen, neben der des Grabräubers. Ihn fröstelte.

Jetzt nur nicht aufgeben!

Noch einmal stieß der Spaten gegen die Wand, die nun endlich berstend nachgab. Tonbrocken polterten in die Dunkelheit dahinter. Ein etwa kopfgroßes Loch war entstanden, aus dem ein muffiger, leicht süßlicher Geruch strömte, wie von vertrocknetem Weihrauch – ein Geruch, den der Professor nur allzu gut kannte. Mit bebender Hand tastete er zunächst um das Loch herum, dann leuchtete er mit der Petroleumlampe ins Innere. Ihr flackernder Schein wanderte über die natürliche Felswand dahinter.

Mein Gott …

Es war eine nur hüfthohe, jedoch mit zahlreichen Bildern bemalte Nische, eindeutig eine Totenkammer. Ein einzelner Sarkophag stand darin.

Strössners Hand zitterte jetzt so stark, dass er die Laterne beinahe fallen ließ. Er konnte sein Glück kaum fassen.

Das Grab, es ist noch völlig unberührt … Und diese seltsamen Zeichen auf dem Sarkophag, die Zeichen des Thot … Dazu ein einzelnes aufgemaltes Auge …

Ein Zeichen fiel Strössner besonders auf. Es war eine gemalte Hand, die sich ihm mit gespreizten Fingern entgegenstreckte.

Wie eine Warnung.

Während der Professor auf das Wunder vor ihm starrte, bemerkte er nicht, dass der Sand weiter in den Schacht rieselte, Körnchen für Körnchen, Zentimeter für Zentimeter, wie in das untere Glas einer Sanduhr. Das Rieseln ging über in ein Fließen, Strömen, dann, ganz plötzlich, stürzte der Schacht wie eine Woge über ihm zusammen.

Strössner keuchte überrascht auf, er ruderte mit den Armen, schwamm sich frei, nur um noch tiefer begraben zu werden. Aus dem Augenwinkel sah er, wie das Loch zur Totenkammer unter den Sandmassen verschwand, dann seine Laterne, der Grabspaten … Schließlich konnte er sich nicht mehr bewegen, der Sand stand ihm bis zum Hals. Ein heiserer Schrei, mehr ein Krächzen, entfuhr seiner Kehle. Und ein schrecklicher Gedanke durchzuckte ihn.

Die Hand … es war wirklich eine Warnung … ein Fluch! Eine Falle!

Ein Pillendreher, ein kleiner schwarzer Käfer, krabbelte direkt vor seiner Nase. Ein weiterer Käfer kitzelte ihn am Ohr, beinahe glaubte Strössner, das Kratzen der Insektenbeine zu hören.

Scarabaeus sacer, schoss es ihm durch den Kopf. Der heilige Pillendreher, mein Todesbote …

»Herr Professor, sind Sie das? Sind Sie da unten?«

Im ersten Augenblick glaubte er, seine eigene Stimme zu vernehmen, in der Verwirrung einer beginnenden Ohnmacht. Doch dann wurde ihm bewusst, dass die Stimme von weiter oben kam, von dorther, wo das Licht als winziger Strahl zu ihm herunterdrang. Es war die schneidende Stimme seines Widersachers Walter Kerfeld. Nie hätte Alfons Strössner gedacht, einmal so froh zu sein, sie zu hören.

Er keuchte, hustete, spuckte Sand. »Bin … verschüttet …«, brachte er schließlich hervor.

»Um Himmels willen, Herr Professor! Wir haben Sie überall gesucht! Der Jungfrau Maria sei Dank, meine Gebete sind erhört worden!« Das war eindeutig Pater Gregor Mayr. Nun meinte der Professor auch, oben in dem Lichtfleck einzelne Gesichter ausmachen zu können. Pater Gregor, Walter Kerfeld, die graue, eingefallene Visage Dr. Adolf Landingers … Die Kollegen hatten einen Suchtrupp gebildet und ihn in letzter Sekunde entdeckt.

»Ein Seil!«, rief Strössner. »Schnell!«

Unter schier übermenschlicher Anstrengung gelang es ihm, die Arme aus dem Sand zu ziehen. Als das Seil schließlich vor seinen dreckverklebten Augen baumelte, griff er danach, schlang es um seine Brust und ließ sich hochziehen. Oben angekommen, spuckte er Sand aus, würgte, schüttelte sich. Die drei Männer starrten ihn an, als wäre er soeben der Unterwelt entronnen.

Professor Alfons Strössner nahm die Wasserflasche, die ihm gereicht wurde, und trank gierig, dann musterte er jeden einzelnen seiner Kollegen eindringlich. Noch während er sich die letzten Sandkörner aus den Augenwinkeln wischte, hob er mit leiser, heiserer Stimme zu sprechen an.

»Meine Herren, was ich Ihnen jetzt erzähle, bleibt unter uns. Ich habe ein intaktes Grab gefunden, ein jahrtausendealtes Wunder! Und ich habe nicht vor, es mit den Briten, Franzosen oder gar den Piefkes zu teilen. Geschweige denn mit irgendwelchen Kameltreibern. Dieses Grab ist eine Sensation, und es gehört Österreich! Kann ich mich auf Ihr Ehrenwort als Bürger unseres Landes verlassen?«

Sie alle nickten schweigend, und der Pakt war geschlossen. Nur Walter Kerfeld warf ihm einen misstrauischen Blick zu, aber er sagte nichts.

Dann begann Professor Alfons Strössner, flüsternd von seiner Entdeckung zu erzählen.

Keiner der Anwesenden ahnte, dass sich ihr spektakulärer Fund am Ende als ihrer aller Untergang erweisen würde.

Kapitel 1

Zwei Jahre später in Wien, Mitte Mai 1894, abends im zwölften Bezirk

»Drei, zwei, eins, jetzt!«

Das Gemisch aus Magnesium, Kaliumchlorat und Schwefelantimon entzündete sich mit einem lauten Knall, es zischte und rauchte, und für einen kurzen Augenblick erstrahlte der düstere Lagerschuppen überirdisch hell. Die leuchtende Aura war beinahe kreisrund, eine Glocke aus Licht. Julia kam es immer noch wie ein Wunder vor, dabei wusste sie, dass dieses Wunder nichts weiter war als eine chemische Reaktion. Simple moderne Technik, ebenso wie der Fotoapparat in ihren Händen, eine sündhaft teure Goldmann mit Weitwinkelobjektiv und Stativ. Im selben Moment, als sie das Kommando gegeben hatte und der ängstliche Wachmann neben ihr das Pulver zündete, hatte sie den Auslöser gedrückt. Die Blende hatte sich geöffnet, das Licht war auf die mit Silberbromid bestrichene Platte dahinter gefallen, auf der die Szene nun festgehalten war: die mit Spinnweben verhangenen Fenster, die umgefallenen Farbkanister auf dem festgetretenen Lehmboden, die vielen Glasscherben und zerbrochenen Flaschen in den Regalen, das Blut, das sich schwarz auf der Fotoplatte abzeichnete … Vor allem aber der junge Bursche, der mit weit ausgebreiteten Armen und schreckgeweiteten Augen vor ihr auf dem Rücken lag, beinahe wie der Heiland.

Allerdings hatte der Heiland hier im zwölften Bezirk keine Hosen an, und er war mehr als nur beschnitten.

»Was für eine gottverdammte Sauerei«, brummte Inspektor Erich Loibl. »Schlimmer als drüben im Schlachthof Sankt Marx. Na ja, dafür riecht es hier besser.«

Der Schuppen, in dem sie sich befanden, gehörte zu einer Färberei, der schwach ätzende Geruch von Bleichmitteln lag in der Luft, der von den umgefallenen Blechkanistern herrührte.

Schweigend schraubte Julia die Kamera vom Stativ, wobei sie versuchte, nicht allzu sehr zu zittern. Sie wusste, dass das halbe Dutzend Männer im Raum sie aufmerksam musterte. Bei einem ihrer ersten Einsätze, einer Beziehungstat im zehnten Bezirk, hatte sie sich übergeben müssen. Der Täter hatte seine Frau mit dem Hammer erschlagen, das Mordwerkzeug steckte noch im Schädel. Sofort hieß es, dass Weibsbilder für derlei polizeiliche Tätigkeiten nicht geeignet seien, zu dünnhäutig, zu weinerlich – dabei hatten auch zwei gestandene Wachmänner gespieben. Aber bei ihr sah man eben immer genauer hin.

»Sind Sie fertig, ja?«, fragte Loibl, der unmittelbar hinter ihr stand. Sein wässriger Blick wanderte gelangweilt durch den Raum. Trotz des beißenden Gestanks bemerkte Julia bei Loibl eine leichte Fahne. Vermutlich hatten sie den diensthabenden Inspektor in irgendeinem Beisl aufgestöbert, wo er sich bereits in den Feierabend getrunken hatte. Loibl sah aus, als wollte er dorthin auch schleunigst wieder zurückkehren.

»Ich würde gerne noch ein paar Nahaufnahmen machen«, sagte Julia. Sie wechselte das Objektiv und ging in die Hocke, wohl wissend, dass einige der Männer auf ihren Hintern starrten. An der Rückseite der Kamera stellte sie die Entfernung ein, dann wandte sie sich an den Wachmann, der noch immer mit dem seltsamen Apparat hantierte – einem Kautschuk-Blasebalg, dessen Schlauch an einer brennenden Kerze befestigt war. Ein kleiner Taschenspiegel diente als Reflektor. Sie hatte die Vorrichtung für das Blitzlicht selbst konstruiert.

»Sind Sie bereit?«, fragte Julia.

Der Wachmann nickte mürrisch, dann drückte er erneut den Blasebalg. Noch einmal zischte und rauchte es, als das Pulvergemisch in einer feinen Wolke die Kerzenflamme erreichte. Grelles weißes Licht fiel für wenige Augenblicke auf die Leiche.

Der Tote war nicht älter als siebzehn oder achtzehn, gekleidet in ein zerschlissenes, arg zerlöchertes Hemd, das nass und rot von Blut war. Darunter zeichneten sich mindestens ein Dutzend Messerstiche ab. Man hatte den Burschen abgestochen wie eine Ratte. Julias Blick streifte den Unterleib, wo der Tote splitternackt war. Wegen des vielen Bluts war nicht viel zu erkennen, doch es war klar, dass dem Jungen etwas sehr Wichtiges fehlte. Dort, wo der Hodensack sein sollte, klaffte eine Lücke im Fleisch, auch der Penis war abgeschnitten, stattdessen hingen dort nur noch ein paar Sehnen.

Ihr wurde übel. Sie drehte sich zur Seite und stellte die Kamera auf den Boden. Dabei konnte sie förmlich spüren, wie die Wachmänner sie mit ihren Blicken abtasteten, gierig und aufmerksam wie Raubtiere. In der Eile hatte Julia ihre Kleidung nicht gewechselt. Sie trug noch immer das lindgrüne, eng anliegende Abendkleid, das der dünne Mantel nur notdürftig verdeckte. Eigentlich hatte sie mit Leo an diesem Samstag vor Pfingsten ausgehen wollen, doch daraus wurde jetzt wohl nichts.

»Alles in Ordnung, Fräulein Wolf?«, fragte Loibl, und es klang beinahe teilnahmsvoll, aber eben nur beinahe. »Reicht es jetzt mit den Aufnahmen?«

»Ich sage Ihnen schon, wenn ich fertig bin. Blitzlicht bitte.«

Noch dreimal knallte, zischte und rauchte es, erst dann war Julia zufrieden. »Das dürfte es gewesen sein.« Sie nickte mit schmalen Lippen und packte die Goldmann-Kamera in den dazugehörigen Holzkasten. »Wer in Gottes Namen macht so was?«, murmelte sie, mehr zu sich selbst. »Und warum?«

»Wenn Sie ein Mannsbild wären, wüssten Sie es. Ein Mann ohne Zumpferl und Eier, das ist eben kein Mann mehr.« Loibl schob den Bowler in den Nacken. Sichtlich angeekelt deutete er auf die Leiche, die vom flackernden Schein der Starklicht-Petroleumlampen angestrahlt wurde. »Schauen Sie sich das hübsche Büblein doch an. Das ist ohne Zweifel ein Stricher. Ich vermute, er hat im falschen Revier gewildert, wahrscheinlich mehrmals. Und irgendein Oberstrizzi hat dafür gesorgt, dass das eben nicht mehr passiert. Und dass auch kein anderer auf eine ähnliche Idee kommt.« Er wies auf die Scherben und die umgefallenen Kanister. »Sie holen ihn sich auf der Straße, schleppen ihn hier rein, ein kurzer Kampf, und aus ist’s mit dem Hinternwedeln. Das Geschäft mit der Liebe ist hart. Drüben im Prater bekommt man die Bürscherl schon für ein paar Groschen, manche von denen sind noch nicht mal vierzehn. Vielleicht wollte der Bub hier sich auch unabhängig machen, und sein Strizzi hatte was dagegen. So genau werden wir das wohl nie erfahren.«

»Also eine Warnung an andere Stricher?«, fragte Julia. »Hm …«

Sie sah sich den Toten noch einmal an. Er hatte ein einnehmendes, fast feminines Gesicht. Jetzt fiel ihr auch auf, dass er ein wenig Rouge auf den Wangen trug, auf den Lippen befanden sich Reste von verschmiertem Lippenstift, eine neue Mode, die erst durch die französische Schauspieler-Diva Sarah Bernhardt so richtig populär geworden war. Der Junge sah aus wie eine kaputte Puppe, die man auf den Sperrmüll geworfen hatte.

»Eine ziemlich wirksame Warnung, wenn Sie mich fragen«, sagte Loibl. »Ich hab so was schon mal gesehen, drüben in der Leopoldstadt, gleich beim Prater, ist schon länger her. Die Frage ist, ob sie ihm sein Allerheiligstes abgeschnitten haben, bevor sie ihn abstachen, oder erst danach. Zugegeben, kein schöner Anblick, aber auch nicht ekliger, als wenn’s zwei Mannsbilder wie die Hunde miteinander treiben. Oder was meinen Sie, Fräulein?«, fügte der Inspektor augenzwinkernd hinzu.

»Wie Sie schon sagten, damit haben Sie als Mannsbild mehr Erfahrung«, entgegnete Julia und packte ihre Fotoplatten ein.

Der heruntergekommene Lagerschuppen lag in Meidling, im zwölften Bezirk. Wenn man genau hinhörte, konnte man das Plätschern des Wienflusses vernehmen, der direkt hinter dem Haus die ätzenden Chemikalien der benachbarten Färberei wegspülte. An manchen Tagen war das Wasser rot wie Blut. Die Gegend war nicht ungefährlich, ein Arbeiterbezirk, geprägt von baufälligen Werkstätten, Fabriken, Gerbereien und düsteren Mietskasernen, wo die Menschen im Dutzend in engen Zimmern vegetierten. Einer der Nachbarn hatte Lärm gehört und nach dem Rechten gesehen, nur eine halbe Stunde später waren die Wachmänner und Inspektor Loibl vom Wiener Sicherheitsbüro da gewesen.

Julia war kurz darauf gekommen. Der Anruf hatte sie erreicht, als sie eben mit Sisi beim Abendbrot saß, fertig gekleidet zum Ausgehen. Sie hatte ihrer Tochter einen Kuss gegeben, sie in die Arme der Fetten Elli gedrückt und war mit Kamera und Stativ hierhergeeilt.

Hätte sie gewusst, was sie erwartete, hätte sie auf das Abendbrot lieber verzichtet.

»Wann können wir die Bilder haben?«, fragte Loibl, der gelangweilt an einem Zahnstocher kaute. Er war einer der wenigen Polizeiagenten aus der Wiener Polizeidirektion, der nicht ständig rauchte. Loibl trug einen buschigen Walrossschnauzer und war hager wie eine Bohnenstange, ganz im Gegensatz zu seinem direkten Vorgesetzten Oberinspektor Paul Leinkirchner, einem bulligen Bluthund von Polizisten. Julia war erleichtert gewesen, dass Loibl und nicht Leinkirchner am Tatort war. Leinkirchner hätte schon das kleinste Zittern bei ihr bemerkt und sie sofort vor den anderen bloßgestellt. Dagegen war Erich Loibl beinahe sanftmütig.

»Ich bringe Ihnen die Aufnahmen am Montag vorbei, in Ordnung?«, sagte Julia.

»Das dürfte reichen.« Loibl nickte. »Der Fall ist ja eigentlich klar.« Er schob den Zahnstocher von einem Mundwinkel in den anderen. »Weiß sowieso nicht, warum jetzt plötzlich alles fotografiert werden soll. Wir ersticken doch ohnehin schon in den Akten! Ich werde ein paar Leute in der Gegend ausschicken, irgendeiner der Stricherbubis wird schon plaudern. Diese Schwuchteln sind gesprächiger als ein Wiener Kaffeekränzchen im Sperl.« Er lachte trocken, wobei er fast seinen Zahnstocher verschluckte.

Julia schwieg, klappte das Stativ aus Eschenholz zusammen und steckte es in die dazugehörige Stofftasche. Sie würde sich auf keine Diskussion mit dem Inspektor einlassen, weil sie dadurch möglicherweise ihre Stellung gefährdete. Sie brauchte das Geld, auch für Sisi. Die Arzneien verschlangen Unsummen.

Julia glättete ihr Kleid und rückte den Hut gerade, dann nahm sie Stativ und Koffer auf. Nach einem letzten Blick auf die übel zugerichtete Leiche wandte sie sich Loibl zu. »Wenn Sie mich dann nicht mehr brauchen …?«

Der Inspektor befand sich bereits im Gespräch mit einem Wachmann im dunkelgrünen Waffenrock, dem er gerade weitere Instruktionen gab. Er sah nur kurz auf. »Nein, das wäre alles, Fräulein Wolf. Wir warten noch auf den Untersuchungsrichter. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit, das ist Männersache.«

Julia ging zum Ausgang, als Loibl mit Blick auf ihr Abendkleid noch etwas hinterherrief. »Ach, vielleicht sollten Sie vor Ihrem Rendezvous noch ein wenig Rouge auftragen. Sie wirken ein wenig blass um die Nase. Einen schönen Abend noch!«

Ein paar der Männer lachten, und Julia verließ schweigend den Schuppen.

Draußen war es mittlerweile dunkel geworden, es mochte auf acht Uhr abends zugehen. Die Luft war warm, und selbst hier im nach Bleichmitteln und Beize stinkenden Meidling, nahe der Wienkloake, roch es nach dem nahenden Sommer.

Ein Sommer, den der Junge dort drinnen nicht mehr erleben wird, dachte Julia. Ihr fiel ein, was Loibl vorhin gesagt hatte.

Die Frage ist, ob sie ihm sein Allerheiligstes abgeschnitten haben, bevor sie ihn abstachen, oder erst danach …

Trotz der warmen Brise fröstelte sie. Möglicherweise war es ja doch noch nicht zu spät, mit Leo auszugehen. Das würde sie zumindest auf andere Gedanken bringen.

Eine Pferdetramway näherte sich klingelnd. Julia wartete, bis die Waggons an der nahe gelegenen Station hielten, und stieg mit Koffer und Stativ ein. Zwischen den vielen schwitzenden, von der Arbeit sichtlich erschöpften Menschen hielt sie sich an dem Halteseil fest, schloss die Augen und versuchte, nur an ihre Tochter zu denken. Vermutlich schlief Sisi schon fest und träumte etwas Schönes.

Julia ahnte, dass ihre eigenen Träume in dieser Nacht nicht ganz so schön werden würden.

Müde rieb sich Leo die Augen und bemühte sich, trotz des dichten Zigarrenqualms seine handgeschriebenen Notizen zu entziffern.

»Blut, werte Kollegen, sieht meist nicht so aus, wie es die Schriftsteller in den billigen Kriminalromanen beschreiben«, setzte er seinen Vortrag fort, wobei er versuchte, wacher zu klingen, als er sich fühlte. »Es ist ein ganz besonderer Saft, wie schon der gute alte Goethe sagte. Wie Sie vermutlich aus eigener Erfahrung wissen, kann Blut jede erdenkliche Farbe annehmen, je nach Trocknungsgrad. Von Rostrot über Braun bis hin zu Grün-Gelblich …«

Er räusperte sich und sah auf. Die zwei Gaslampen an der holzvertäfelten Decke hatten sichtlich Mühe, sich durch den Tabakrauch zu kämpfen. Beim Blick auf die etwa zwei Dutzend Polizeiagenten vor ihm war Leo sich plötzlich nicht mehr sicher, ob diese Kollegen wirklich schon einmal Blut gesehen hatten. Die meisten von ihnen waren noch ziemlich jung, sie hatten erst letztes Jahr ihr Jusstudium beendet und vor Kurzem als frischgebackene Polizeiagenten den Dienst in der Wiener Polizeidirektion angetreten. Alle sahen aus, als ob sie aus gutem Hause kämen und weitaus mehr von Pferdederbys, Frauen und teuren Zigarren verstünden als von Mord und Totschlag – typische verwöhnte Akademikersöhnchen eben, wie Leo insgeheim dachte.

So wie ich. Bis auf den Mord und Totschlag …

»Oft wird das Mordwerkzeug sorgfältig abgewaschen, doch das Blut bleibt an unsichtbaren Stellen kleben«, ergänzte Leo seine Ausführungen. Von seinem Pult hob er einen der Gegenstände hoch, die er zuvor noch aus der Asservatenkammer besorgt hatte. »Mit diesem Taschenmesser erstach ein Fleischer aus dem sechzehnten Bezirk letztes Jahr im Streit einen Kollegen in der Mittagspause. Er reinigte das Messer sorgfältig. Als die Sachverständigen es untersuchten, fanden sich dennoch winzige Blutreste unter dem Griffholz. Der Mann gestand daraufhin. Auch lässt sich bei Blutspritzern an Wänden leicht feststellen, ob es sich um arterielles oder venöses Blut handelt, und ebenso, wo die Leiche gelegen hat und …«

Jemand kicherte, und Leo stockte in seiner Rede. In der letzten Reihe schob ein junger Mann einem anderen eben einen Zettel zu.

»Dürfte ich erfahren, was so lustig an meinem Vortrag über Blut ist?«, fragte Leo.

Der Angesprochene, ein semmelblonder Bursche mit frisch ausgeheiltem Schmiss auf der Wange, ließ den Zettel hastig unter der Bank verschwinden. »Verzeihung …«, murmelte er. »Es ist nichts Wichtiges …«

»Wie schön. Wenn es nichts Wichtiges ist, dann haben Sie ja sicher Zeit, nach vorne zu kommen und mir bei der Beweisaufnahme zu helfen.« Leo machte eine auffordernde Handbewegung, und unter dem hämischen Gepruste seiner Kollegen machte sich der Bursche auf den Weg zum Pult. Unwillkürlich wurde Leo bewusst, dass er sich gerade genauso anhörte wie früher seine senilen Grazer Professoren im Jusstudium. So weit war es also schon mit ihm gekommen!

Er atmete tief durch. Von vornherein hatte er geahnt, dass dieser Vortrag eine Schnapsidee war. Doch Oberpolizeirat Moritz Stukart, der neue Chef des Wiener Sicherheitsbüros, hatte ihn höchstpersönlich darum gebeten. Vor gut einem halben Jahr war Leos ehemaliger Mentor, der Grazer Untersuchungsrichter Hans Gross, nach Wien gekommen, um in der Polizeidirektion eine Vortragsreihe zu halten. Gross’ gerade erst veröffentlichtes »Handbuch für Untersuchungsrichter« war ein Meilenstein in der modernen Kriminalistik, doch das war in Wien offenbar noch nicht angekommen. Vielleicht hatte das auch mit der monotonen, ja, einschläfernden Art zu tun, mit der Gross seine Vorträge üblicherweise hielt. Von Leo hatte sich Oberpolizeirat Stukart ein wenig mehr Feuer versprochen.

Aber das hier ist nicht mal ein Glimmen, dachte Leo.

Während der Blonde mit dem Schmiss gemächlich durch die Tischreihen schlenderte, sah sich Leo in dem lang gezogenen Raum um. Stukart hatte ihm Saal V. 3. 1. im dritten Stock zugewiesen, wo tagsüber größere Sitzungen stattfanden. Mit zwei Dutzend Teilnehmern war der Saal bereits restlos überfüllt, die Kollegen saßen teils zu viert an den kleinen, wackligen Tischen. Außerdem konnte man vor lauter Zigarrenqualm fast nichts mehr sehen, geschweige denn atmen. Leo zählte insgesamt sechs überquellende Aschenbecher. Hinzu kam, dass es bereits nach acht Uhr abends war, und das an einem Samstag. Auch er selbst hatte Mühe, ein Gähnen zu unterdrücken. Die jungen Kollegen hatten wie er einen langen Tag gehabt, sie wollten trinken, feiern, mit ihren Freundinnen tanzen – und nicht den verstiegenen Vorträgen irgendeines dahergelaufenen Grazer Schnösels lauschen. Noch dazu, wenn dieser Schnösel wie ein Piefke redete.

»Schauen Sie sich diese Axt an«, sagte Leo, als der junge Kollege endlich bei ihm am Pult angelangt war. Er drückte ihm die Axt in die Hand. »Sie erscheint auf den ersten Blick sauber. Oder sehen Sie irgendwo Flecken?«

Der Bursche drehte die Axt hin und her, schließlich deutete er auf einen winzigen Punkt an der Schneide. »Hier«, verkündete er gelangweilt.

»Und wenn es Rost ist?«, gab Leo zu bedenken.

»Hm …« Der Blonde wiegte den Kopf. »Tja, dann weiß ich auch nicht …«

»Herr Kollege, Sie sollten eigentlich aus dem Jusstudium wissen, dass wir dank der Van-Deenschen-Probe Blut mittlerweile zweifelsfrei analysieren können, auch wenn es alt und eingetrocknet ist. Man nutzt dafür die Erkenntnis, dass der Blutfarbstoff Hämoglobin …«

Leo brach ab, als sich die Tür öffnete und ein weiterer Besucher den Saal betrat. Zu Leos großer Überraschung war es Oberinspektor Paul Leinkirchner, sein Vorgesetzter. Leinkirchner zwängte seinen bulligen Körper auf einen der letzten verbliebenen Plätze und nickte Leo zu. »Fahren Sie nur fort, Herr von Herzfeldt«, brummte er. »Ich bin ganz Ohr.«

»Äh, dass Hämoglobin … die … die Fähigkeit besitzt, Sauerstoff zu binden«, stotterte Leo, der Leinkirchners plötzliches Erscheinen nicht so recht einordnen konnte. »Versuche mit der westindischen Guajakpflanze haben gezeigt, dass Auszüge von derselben sich blau färben, wenn sie mit Blut in Verbindung kommen, und …«

»Mit welchem Blut?«, unterbrach Oberinspektor Leinkirchner Leos Vortrag plötzlich. Er lehnte sich lässig zurück und spielte mit der silbernen Uhrkette an seiner Weste.

Leo stockte. »Wie meinen?«

»Na ja, ich fragte, mit welchem Blut.« Leinkirchner deutete auf die Axt in den Händen des jungen Kollegen. »Das da ist ein Metzgerbeil. Wie wollen Sie ausschließen, dass es sich nicht um das Blut eines Kalbs oder eines Lämmchens handelt? Oder wäre das auch schon Mord? Aber ich wollte Sie nicht in Ihrer Beweisführung unterbrechen, Herr Kollege, fahren Sie fort.«

Einige der jungen Männer kicherten, und Leo biss sich auf die Lippen. Leinkirchner hatte ins Schwarze getroffen. Zwar konnte man mittlerweile eindeutig Blut von anderen Stoffen wie Rost, Schimmel oder Speichel mit Kautabak unterscheiden. Es gab aber nach wie vor keine Möglichkeit herauszufinden, von welchem Lebewesen es genau stammte. Es konnte das Blut eines Menschen sein, aber auch das eines anderen Säugetiers, ja, sogar das eines Vogels.

»Der Unterschied liegt in der Größe der Blutzellen«, wagte Leo einen lahmen Versuch. Er ordnete seine Notizen. »Wenn das Blut noch frisch ist, lässt sich möglicherweise ein Hinweis auf Menschenblut finden. Unter dem Mikroskop …«

»Aber das Blut ist nicht frisch. Haben Sie das nicht selbst vorher noch gesagt? Es ist alt und vertrocknet. Ich denke, vor der Tür so etwas gehört zu haben.« Leinkirchner steckte sich eine Zigarre an, an der er genüsslich paffte. Immer mehr gewann Leo den Eindruck, dass Leinkirchner nur gekommen war, um seinen Vortrag zu sabotieren. Außerdem schien er auch noch gelauscht zu haben.

Das würde ihm durchaus ähnlichsehen …

»Ich bin mir sicher, dass wir bei der Blutanalyse kurz vor einem Durchbruch stehen«, sagte Leo knapp. »Schon bald werden wir mit absoluter Sicherheit Tier- von Menschenblut unterscheiden können. Und wer weiß, vielleicht findet sich sogar irgendwann eine Möglichkeit, das Blut eines Menschen von dem eines anderen zu unterscheiden.«

»Oh, das ist sicher, dass Ihr Blut nicht in den Adern von unsereinem fließt«, entgegnete Leinkirchner.

Leo zuckte zusammen. »Was wollen Sie damit sagen, Herr Oberinspektor?«

»Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse, Herr von Herzfeldt. Sie sind doch ein so kluger Kriminalist.«

Ein eisiges Schweigen legte sich über den Raum. Leo sah, dass einige der Kollegen verstohlen grinsten, auch der Blonde mit dem Schmiss, der noch immer mit dem Beil vorne am Pult stand und ausgiebig seine Schuhspitzen betrachtete. Es war ganz offensichtlich, was Leinkirchner mit seinen Worten eben gemeint hatte. Leo wusste das, und all die jungen Männer hier im Raum auch.

Er wollte gerade etwas entgegnen, als Leinkirchner seine Taschenuhr aufklappte.

»Schon nach acht Uhr. Ich denke, Sie sollten Ihren Vortrag vielleicht doch an einem anderen Tag fortsetzen, Herzfeldt. Ich bin ohnehin gekommen, um Sie abzuholen.«

»Abholen? Wofür?« Leos Stimme zitterte. Doch er würde sich nicht die Blöße geben, sich vor den jungen Kollegen mit Leinkirchner anzulegen. Dabei konnte er nur verlieren.

»Oberpolizeirat Stukart will uns beide sehen«, sagte Leinkirchner.

»Jetzt noch?«, fragte Leo verwundert.

»Wien schläft nicht. Und gemordet wird immer.« Paul Leinkirchner stand auf und ging zum Ausgang. »Ach, und lassen Sie die Axt hier, Herzfeldt. Bevor noch ein Unglück geschieht.«

Als Leo an den feixenden Kollegen vorbei dem Oberinspektor nach draußen folgte, fiel sein Blick auf eine der hinteren Bänke. Dort lag der Zettel, den der junge Blonde mit dem Schmiss vorher herumgereicht hatte. Es sah fast so aus, als hätte er ihn absichtlich dort liegen lassen. Der Zettel zeigte ein schlampiges, hastig hingeschmiertes Porträt von Leo.

Mit einer großen Hakennase.

Draußen im Gang schwiegen sie beide. Leinkirchner ging ein paar Schritte voraus, sodass Leo den Kollegen ausgiebig von hinten betrachten konnte. Der Oberinspektor war ein massiger Kerl, mit Glatzkopf und breiten Schultern. Er war bereits Mitte vierzig, ein erfahrener Kollege, der aus einfachen Verhältnissen stammte und sich nach oben geboxt hatte, bis zum Posten eines Oberinspektors im berühmten Wiener Sicherheitsbüro. Er hinkte leicht, was seinem Gang etwas mürrisch Schlurfendes verlieh. Vom ersten Tag an hatte Leinkirchner Leo nicht leiden können. Das lag sicher auch daran, dass Leo so ziemlich das Gegenteil von ihm war. Jung, adrett, gut gekleidet – eben ein Schnösel aus Graz, der noch dazu Hochdeutsch sprach. Dagegen wirkte Paul Leinkirchner, im schlabbrigen Mantel und mit einer schlecht verheilten Narbe auf der Wange, beinahe selbst wie ein Verbrecher. Umso erstaunlicher war es, dass Leinkirchner Leo vor einem halben Jahr in seine Abteilung geholt hatte. Es gab durchaus Tage, an denen sie, beide Experten ihres Fachs, professionell zusammenarbeiteten. Doch dann kam es wieder zu unangenehmen Szenen wie gerade eben.

Mittlerweile hatten sie das Ende des langen Gangs erreicht. Stukarts Büro befand sich ganz hinten auf der rechten Seite. Ein Emailschild an der Tür machte den Besucher darauf aufmerksam, mit wem er es hier zu tun hatte.

Moritz Stukart, Oberpolizeirat, Leiter Sektion II, Sicherheitsbüro

Für nicht wenige Kollegen kam Stukart gleich nach dem Wiener Polizeipräsidenten und damit noch vor dem lieben Gott. Es gab sogar Leute, die behaupteten, es sei Stukart egal, wer unter ihm Polizeipräsident oder Gott war. Als neuer Chef des Sicherheitsbüros war er seit einigen Monaten der Herr über Mord und Totschlag – und von beidem gab es in Wien reichlich.

Leinkirchner klopfte an, ein schneidiges »Herein!« erklang.

Als sie den Raum betraten, fiel Leo einmal mehr auf, wie sehr der Herr Oberpolizeirat das Büro in nur kurzer Zeit in seinem eigenen Stil gestaltet hatte, ein Sinnbild von Akkuratesse und Ordnung: Ein großer aufgeräumter Schreibtisch, einige makellos geputzte Aktenschränke, eine sperrige, ungemütliche Sitzecke ohne Kissen, das war alles. Leo fiel der Geruch auf. Es roch nach … nichts. Kein Zigarrenqualm, kein Duft von Wurstsemmeln oder Kaffee. Stukarts Büro war so steril wie ein Operationssaal.

Der Chef des Wiener Sicherheitsbüros saß hinter seinem Schreibtisch und studierte Akten, ein Dutzend Bleistifte waren so akkurat vor ihm aufgereiht wie kleine Soldaten. Er blickte hoch und schob die Akten zur Seite.

»Herzfeldt, wie schön, dass Sie es einrichten konnten. Wie war der Vortrag?«

»Bereichernd«, sagte Leo und blickte hinüber zu Leinkirchner. »Für beide Seiten.«

Stukart nickte zufrieden. Er war ein Anhänger der neuen Methoden, von Leo erwartete er, dass er diese in der Wiener Polizeidirektion bekannt machte. Ein ziemlich mühsames Unterfangen, wie Leo gerade eben wieder erleben musste.

»Ich finde, Sie sollten das jetzt öfter machen«, sagte Stukart. »Wir müssen die jungen Kollegen für die moderne Kriminalistik gewinnen! Paris und Scotland Yard sind da schon viel weiter.« Er pochte mit einem der Bleistifte auf den Tisch, es klang wie das Tackern eines Telegrafen. »Haben Sie gehört? Die Londoner Kollegen haben jetzt sogar ein eigenes chemisches Labor eingerichtet und telefonieren von jedem noch so kleinen Büro aus mit Gott und der Welt. Und wir wühlen hier noch wie die Schweine im Dreck!«

Moritz Stukart trug wie so oft eine eng geknöpfte Weste und dazu einen ebenso engen Vatermörder, sein dünnes Haar war mit Brillantine zur Seite gekämmt und gescheitelt wie mit dem Lineal. Wenn man ihn so ansah, mochte man kaum glauben, dass er in jungen Jahren einige der berüchtigtsten Wiener Verbrecher eigenhändig zur Strecke gebracht hatte.

»Nehmen Sie doch Platz, meine Herren«, sagte der Oberpolizeirat und wies ungeduldig auf die Sitzecke. Leo ahnte immer mehr, dass es heute später werden würde. Dabei war er mit Julia verabredet. Verflucht, wo es mit ihnen beiden ohnehin gerade nicht so gut lief. Da musste er sie auch noch versetzen!

»Ich habe einen etwas delikaten Auftrag für Sie beide«, begann Stukart, als sie alle drei saßen. »Man hat eine Leiche gefunden, im Kunsthistorischen Museum.«

»Im Kunsthistorischen Museum?« Leinkirchner runzelte die Stirn. »Ein Raubmord etwa?«

Leo verstand, was Leinkirchner meinte. Das Kunsthistorische Museum gehörte zu den prächtigsten Gebäuden an der neu erbauten Ringstraße. Zusammen mit seinem Schwesterhaus, dem Naturhistorischen Museum, war es erst vor einigen Jahren fertiggestellt worden und bereits ein echter Publikumsmagnet. Das Museum beherbergte eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt, vergleichbar mit dem Louvre in Paris oder der Eremitage in Sankt Petersburg. War ein Gemälde geraubt worden oder gar wertvolles Geschmeide aus der Kunstkammer? War einer der Museumswärter von den Tätern erschlagen worden?

»Nein, kein Raubmord.« Stukart zwirbelte seinen mit Brillantine geglätteten Bart. »Es ist, nun ja … ein wenig komplizierter. Das ist ja auch der Grund, warum ich Sie beide hergerufen habe. Die Angelegenheit muss mit äußerster Verschwiegenheit behandelt werden. Sie darf auf keinen Fall an die Zeitungen gelangen. Das wäre ein Skandal!« Er räusperte sich und beugte sich nach vorne. »Sagt Ihnen der Name Professor Alfons Strössner etwas?«

Leinkirchner schwieg, und Leo zermarterte sich das Gehirn. Ihm kam es vor, als hätte er vor einiger Zeit etwas über den Mann in der Zeitung gelesen. Irgendein Vortrag an der Wiener Universität, eine Reise nach Ägypten …

»Ist Strössner nicht Ägyptologe?«, fragte er.

»Nicht irgendein Ägyptologe. Sondern einer der bekanntesten Österreichs.« Stukart nickte. »Ein Akademiker von Weltrang! Hat vor zwei Jahren eine Wiener Forschungsgruppe in Ägypten geleitet und ist nun Berater im Kunsthistorischen Museum. Vielmehr … war.«

»Der Professor ist also der Ermordete?«, erkundigte sich Leinkirchner.

»Ob er ermordet wurde, ist noch nicht ganz klar. Auch nicht wann oder wie.« Stukart seufzte. »Aber ja, er ist tot. Man hat ihn erst heute Abend gefunden, kurz nach der Schließung des Museums. In einem Sarkophag im Depot. Das allein wäre schon seltsam genug. Aber das ist noch nicht alles.«

»Was wollen Sie damit andeuten, Herr Oberpolizeirat?«, sagte Leo stirnrunzelnd. »Könnte es Selbstmord gewesen sein? Ist es das?«

»Nun, das glaube ich kaum. Es sei denn, der Professor hätte sich vorher selbst die Eingeweide entfernt, sich in Natronlauge gelegt und dann in Bandagen gewickelt.« Moritz Stukart lehnte sich in seinem wackligen Holzstuhl zurück, es quietschte leicht, als würde sich eine lange verschlossene Tür öffnen.

»Meine Herren, ich muss Ihnen zu meinem Bedauern mitteilen: Professor Alfons Strössner ist eine Mumie.«

Es war schon dunkel, als Julia endlich zu Hause anlangte, in Neulerchenfeld im sechzehnten Bezirk. Der Mond stand als bleiche Sichel hoch über den Dächern und beleuchtete die üblichen Verdächtigen in Wiens größtem Amüsierviertel. Geschminkte Huren lehnten an den Gaslaternen und warteten auf Kundschaft, bewacht von ihren affig gekleideten Zuhältern, die vor den Wirtshäusern standen und gelangweilt rauchten. Dazwischen spazierten sogenannte Blumenmädchen mit ihren Sträußen und wackelten mit dem Hintern. Jedermann wusste, dass es sich dabei gleichfalls um Prostituierte handelte, allerdings um wesentlich jüngere, und alle ohne Gesundheitszeugnis. Eben kamen zwei Betrunkene aus einem der vielen Weinlokale und näherten sich einem der Blumenmädchen, einem blonden, mageren Backfisch in einem zerrissenen Kleidchen. Sie handelten einen Preis aus und verschwanden mit ihr in einem Hinterhof.

Julia wandte sich angewidert ab. Männer waren oft nicht besser als Tiere! Sie dachte daran, wie sie selbst noch vor einigen Jahren die Hüllen fallen gelassen hatte, um über die Runden zu kommen. Sie hatte sich geschworen, dass es ihrer Tochter einmal besser gehen sollte. Dafür würde sie alles tun, ja, auch grauenhaft verstümmelte Mordopfer fotografieren.

Die Pferdetramway hatte wegen des Abendverkehrs über eine halbe Stunde hierher gebraucht. Noch vor Kurzem hatte Neulerchenfeld außerhalb der Stadtgrenze gelegen, als eigene Ortschaft, doch seit einigen Jahren gehörte der Bezirk zu Wien. Hierher ging der Wiener, um sich in den vielen Weinlokalen zu amüsieren – oder sich ein Blosengerl oder eine Bordsteinschwalbe zu kaufen, wie die Wiener ihre Prostituierten mit einem Augenzwinkern nannten.

Julia näherte sich einer in die Jahre gekommenen mehrstöckigen Villa aus dem Biedermeier, mit einem verrosteten Balkon und schwärzlich verfärbten Holzfiguren. Vor den Fenstern hingen dicke rote Velours-Vorhänge. Sie betätigte den Klingelzug, und eine Klappe in Augenhöhe öffnete sich. Dahinter erschien eine Furcht einflößende Visage. Der Mund des grobschlächtigen Mannes mit platter Boxernase verzog sich zu einem Grinsen.

»Aha, die Julia. Na, hast a paar scheene Buidl gmacht? Magst ned omoi a oans von mir machen? I bin doch auch a fescha Gigolo.«

»Ich fürchte, bei deinem Gfrieß zerspringt mir die Glasplatte, Bruno«, gab Julia müde lächelnd zurück. »Schläft die Sisi schon?«

»Wia a Engerl. Hab ihr vorher no was vorgsungen.«

Der Mann öffnete die Tür und ließ Julia ein. Er war ein Riese, beinahe zwei Meter groß, mit einer kantigen Stirn, wie aus Fels gehauen. Julia versuchte, sich vorzustellen, wie dieses Monstrum ihrer Tochter Schlaflieder summte. Für Sisi war Bruno einer der wenigen Männer, die sie näher kannte. Ihn und Leo. Und im Grunde ging der Furcht einflößende Koloss mit Sisi liebevoller um als Leo. Von Hoppereiter konnte Sisi bei Bruno nie genug bekommen.

Julia nickte Bruno freundlich zu, dann ging sie den Gang entlang, der mit dicken Teppichen ausgelegt war. Wie immer roch es nach schwerem Parfum und Moschus, aus den Zimmern drangen Seufzer, Kieksen, Stöhnen und Gelächter, der übliche Abendlärm. Eine ausgetretene, ebenfalls mit Teppichen bedeckte Treppe führte in die einzelnen Stockwerke. Julia blieb im ersten Stock vor der Tür mit der Nummer 12 stehen und öffnete sie leise. Ein Lächeln legte sich auf ihr Gesicht.

Dort, in einem breiten Himmelbett zwischen Plüsch und dicken Daunenkissen, unter einem Gemälde mit einem kopulierenden Faun samt riesigem Gemächt, lag ihre dreijährige Tochter und schlief selig. Sie hatte den Daumen im Mund und war zusammengerollt wie eine Katze. Julia trat ans Bett und deckte Sisi zu, vorsichtig, um sie nicht zu wecken. Dabei vergaß sie einmal mehr, dass Sisi sie ohnehin nicht hören konnte. Von Geburt an war Sisi taubstumm. Sie hatten bereits alles versucht – Wasserkuren, Zugkerzen und andere obskure teure Mittelchen … Die Therapien und Arzneien fraßen Julias kargen Lohn schneller auf, als sie ihn verdienen konnte. Sisi war das Ergebnis einer Vergewaltigung, gezeugt auf dem schmutzigen Küchentisch im Haus ihres ehemaligen Dienstherrn. Trotzdem liebte Julia ihr Kind über alles.

Mehr als ich je einen Mann lieben könnte, dachte sie, ganz vertieft in das engelhafte Antlitz ihrer Tochter. Selbst wenn er mir so schöne Augen macht wie Leo …

»Du bist spät dran, Maderl. Ich hab mir schon Sorgen gemacht.«

Julia wandte sich um. Im Türrahmen stand die Fette Elli mit verschränkten Armen. Die Bordellwirtin versuchte, grimmig dreinzuschauen, doch es gelang ihr nicht. Rote Taftgewänder umwallten ihren voluminösen Körper, der Julia immer an eine von Wagners Walküren erinnerte. Nur Ellis feines, fast puppenähnliches Gesicht vermittelte einen Eindruck, was für eine Schönheit sie früher einmal gewesen sein mochte.

»Was war’s denn diesmal?«, hakte Elli nach. »Hat si wer ins Pendel ghauen, oder is ana von der Bruckn gsprungen? Oder hat wen die Tramway zerdeppert?«

Julia seufzte. »Du willst es gar nicht wissen, Elli.«

»Lang schau i mir des nimmer an.« Elli musterte sie streng und hob ihren pummligen Zeigefinger. »Werst immer magerer, und in da Nacht hör i di im Schlaf schrein. Des is doch ka Beruf für a Frau! Immer diese Leichen, tagaus, tagein.«

»Und die Beine breitmachen für all die gscherten Wappler, ist das ein Beruf?« Julias Stimme klang schärfer als beabsichtigt. »Da draußen haben zwei Mannsbilder gerade wieder eine Minderjährige mitgenommen. Die war noch keine vierzehn!«

»Des is ned legal. Der Bruno wird glei amal rausgehen und sich die Burschen vornehmen.«

»Dann kommen eben die nächsten.« Julia schüttelte den Kopf. Von der Straße her erklang das Grölen von Betrunkenen. »Es hört niemals auf.«

Seit über drei Jahren wohnte Julia im Bordell Zum Blauen Dragoner. Die Fette Elli hatte ihr damals Unterschlupf gewährt, als sie schwanger vor ihrer Tür stand. Am liebsten hätte Elli sie als Edelkurtisane eingesetzt, doch darauf ließ sich Julia nicht ein. Trotzdem kümmerten sich die Bordellwirtin und die anderen Huren unentgeltlich um Sisi, wenn Julia außer Haus war. Für Sisi waren all die geschminkten, leicht bekleideten Frauen so etwas wie Tanten.

Sehr leicht bekleidete Tanten, dachte Julia.

»Hat sich Leo bei dir gemeldet?«, fragte sie Elli. »Wir wollten heute eigentlich ausgehen.«

Die Fette Elli schüttelte den Kopf, und Julia schwieg enttäuscht.

»Schau her.« Elli ließ sich am Fußende des Bettes nieder, das daraufhin bedrohlich quietschte. Mit ihren Wurstfingern klopfte sie auf die Decke und gab Julia so zu verstehen, sich zu ihr zu setzen. »Die Mannsbilder denken alle, sie san die Götter. Aber im Grunde san s’ ganz arme Würschterl. Wir können mit ihnen machen, was uns gefällt, so deppert san s’! Du brauchst nur blinkern und zwinkern, schon springen s’ für dich von der Bruckn oder blättern dir die Scheine hin.«

Julia lachte traurig. »Aber so einen will ich nicht.«

»Ich weiß schon, wen du willst. Aber du weißt auch, was ich dazu sag. Des is a Schaas!« Die Fette Elli hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie von Julias Beziehung zu Leo nicht viel hielt. Seit einem halben Jahr waren die beiden nun ein Paar. Was in der Polizeidirektion keiner wissen durfte.

Mit strenger Stimme fuhr Elli fort: »Der Leo is a verwöhnter Schnösel! Solche kenn ich zur Genüge. Lass dich auf so was ned ein, des gibt nur Tränen. Du bist keine von denen, du gehörst hierher, nach Lerchenfeld! Siehst eh, jetzt hat er dich mal wieder im Stich gelassen. Wie lange willst dir das noch anschauen, Maderl?«

Julia stand vom Bett auf. »Ich muss arbeiten gehen, Elli …«

»Wirst noch an meine Worte denken. Spätestens, wenn er dich zum Teufel schickt, dann …« Es klingelte irgendwo im Erdgeschoss, und Elli verdrehte die Augen. »Dieser verfluchte Telefonapparat. Ich hätt mir nie so a Ding anschaffen sollen. Is schlimmer als a jeder Freier …«

Elli schlurfte davon. Julia drückte ihrer schlafenden Tochter einen sanften Kuss auf die Wange und strich ihr ein letztes Mal über die Wange.

Sie sieht so schön aus, dachte sie. Schön und zerbrechlich.

Dann trat sie mit dem Kamerakoffer hinaus auf den Gang. Eigentlich hatte sie die Bilder erst morgen am Pfingstsonntag entwickeln wollen, aber jetzt, da Leo nicht gekommen war, konnte sie es auch gleich tun. Dann hatte sie wenigstens damit abgeschlossen.

Über die Treppe ging sie hoch ins oberste Stockwerk, vorbei an etlichen Zimmern, wo Ellis weibliche Angestellte lautstark ihr nächtliches Brot verdienten. Ihr Arbeitstag fing eben erst an. Als Julia die verzückten Schreie hörte, die gespielten Seufzer, das männliche Keuchen und Grunzen, war sie kurzzeitig froh, dass Sisi taub war.

Im vierten Stock führte eine Leiter hinauf auf den Dachboden. Julia schleppte den Koffer nach oben und betrat ihr Reich. Hier oben, zwischen Truhen mit Reizwäsche, mottenzerfressenen Seidenkissen und ausrangierten Lederstiefeln und Masken hatte sie ihr Entwicklerlabor aufgebaut. An den morschen uralten Dachbalken hingen Peitschen und andere Geräte, mit denen sich Mannsbilder gerne quälen ließen oder Frauen quälten. Es gab nur ein einzelnes verstaubtes, mit Spinnweben verhangenes kleines Fenster, das Julia mit einem dicken Vorhang verhüllte. Nun fiel auch kein Mondlicht mehr herein. Sie entzündete eine kleine Gaslampe mit rotem Schirm und betrachtete ihr Labor.

Es gab drei Blechwannen, die mit unterschiedlichen Flüssigkeiten gefüllt wurden. Holzgestelle dienten dafür, die Platten später zum Trocknen aufzuhängen. Stoisch ging Julia an die Arbeit. Sie goss Entwickler- und Fixierflüssigkeit in die Wannen und holte das Magazin mit den Glasplatten aus der Kamera. Leo hatte ihr alles genau erklärt, und sie war eine gute Schülerin gewesen. Während sie die Platten in die erste Wanne tauchte, gingen ihre Gedanken zurück zu Leo. Ihr fiel ein, was die Fette Elli gerade gesagt hatte.

Du bist keine von denen, du gehörst hierher, nach Lerchenfeld …

Leo hatte ihr die Kamera geschenkt und das Entwicklerlabor gekauft. Er war es auch gewesen, der ihr die Stelle als Tatortfotografin verschafft hatte, nachdem sie zuvor als Telefonistin in der Polizeidirektion gearbeitet hatte. Er war immer sehr großzügig gewesen, auch deshalb, weil er sich das eben leisten konnte. Leos Mutter schickte ihm aus Graz regelmäßig Geld, er trug feine Anzüge und ging mit Julia gern gut und teuer essen. Schon zweimal hatte er sie in die Oper am Ring ausgeführt, wofür sie sich jedes Mal ein feines Kleid aus dem Bordell geliehen hatte. In Julias Kindheit im Innviertel hatte es unter der Woche meist nur Hafermus und abends gekochte Erdäpfel gegeben, und am Sonntag vielleicht einmal ein dürres Suppenhuhn mit Rüben. Ihre Eltern kannten als Oper gerade mal die »Zauberflöte«, und auch nur deshalb, weil der Leierkastenmann das Stück mit Puppen am Dorfplatz aufführte. Leo hingegen kannte das Mozart-Libretto in Italienisch, er wusste, welcher Wein am besten zu welchem Fleisch passte und welcher Cutaway zu welcher Krawatte.

Du bist keine von denen …

Julia seufzte. Vielleicht hatte Elli ja recht, und sie und Leo passten nicht zusammen. Waren sie überhaupt ein Paar? Sie schliefen miteinander, sie gingen ab und an aus, tanzten, lachten, machten am Sonntag gemeinsame Ausflüge. Aber bei allem fehlte Julia das tiefe Vertrauen, eben dass man sich aufeinander verlassen konnte, dass der andere immer für einen da war. Und nun hatte er sie wieder mal versetzt, wie so oft in letzter Zeit …

So in Gedanken versunken war sie, dass sie fast vergaß, die Bilder aus der Entwicklerflüssigkeit zu nehmen. Beinahe hätte sie die ganze Arbeit vermasselt! Das hätte am Montag in der Polizeidirektion was gegeben …

Geschwind holte Julia die Platten aus dem Bad und tauchte sie nacheinander in die Fixierflüssigkeit und dann in reines Wasser. Sie hatte das nun schon viele Male gemacht, aber noch immer faszinierte es sie, wie auf den in die Flüssigkeit getauchten Platten auf einmal Bilder erschienen, wie versunkene Schätze, die plötzlich aus dem Meer auftauchten. Sie hatte die Arbeit geliebt vom ersten Moment, als sie Leo dabei zugesehen hatte. Julia träumte davon, dass sie einmal lebende Menschen fotografieren durfte und nicht nur die Toten. Elli hatte recht – nach den Nächten oben im Dachboden schlief sie oft schlecht. Die Zerstückelten, Erdolchten, Zerfetzten, Überfahrenen und Erschossenen suchten sie in ihren Träumen heim.

Auch der Junge, dem man Hodensack und Glied abgeschnitten hatte, würde sie heute Nacht besuchen, da war Julia sich sicher.

Sie stellte die Platten zum Trocknen in das Holzgestell und entzündete eine weitere Lampe. Nachdenklich betrachtete sie die einzelnen Fotografien. Die Weitwinkelaufnahme, auf der auch Inspektor Erich Loibl halb angeschnitten im Bild zu sehen war, das Chaos im Schuppen, dann die Nahaufnahmen. Die furchtbaren Wunden, das auf den Bildern schwarze Blut, das geschminkte Gesicht des Jünglings, die schreckensstarren Augen … Irgendetwas störte sie, etwas war anders, als es sein sollte. Nur was?

Julia zündete sich eine Zigarette an, obwohl sie wusste, wie gefährlich das hier oben auf dem Dachboden war – noch dazu mit einer hoch entzündlichen Flüssigkeit in Reichweite. Rauch stieg auf und verteilte sich zwischen Dachbalken und Ziegeln. Noch einmal betrachtete sie jedes Bild einzeln.

Was?

Schließlich gab sie auf. Sie drückte die Zigarette in einer alten Blechdose aus, packte die Platten zurück in den Koffer und kletterte die Leiter hinunter. Sie würde sich neben Sisi legen und versuchen, einzuschlafen, auch ohne Leo. Manchmal lösten sich im Schlaf Probleme ganz von allein.

Doch noch im Bett, mit geschlossenen Augen, sah Julia den geschminkten, auf so schreckliche Weise ermordeten Jungen vor sich.

Er schien ihr verzweifelt etwas zuzurufen, doch sie konnte ihn nicht verstehen.

Kapitel 2

Aus »Totenkulte der Völker« von Augustin Rothmayer, geschrieben zu Wien 1894

Mumien können auf vielerlei natürliche Arten entstehen: durch die Lagerung im heißen Wüstensand, in der Kälte eines Gletschers, im kalten, austrocknenden Luftzug von Höhlen und Kellern oder im sauren Wasser eines Moores. Werden sie ihrem ursprünglichen Umfeld entzogen, verfaulen sie schnell und beginnen zu riechen. Anders verhält es sich mit von Menschenhand erschaffenen Mumien, die auch nach Tausenden von Jahren noch jung und frisch aussehen können. Die Mumien von Memphis sind schwarz, ausgetrocknet und sehr zerbrechlich, während die von Theben gelb, matt glänzend und geschmeidig sind. Leider werden ägyptische Mumien von den heutigen Einheimischen noch allzu oft als Brennstoff verwendet. Wie viele Pharaonen mögen auf die Weise schon in Rauch aufgegangen sein!

Von der Polizeidirektion am Schottenring zum Kunsthistorischen Museum war es nur ein kurzer Fußmarsch, vorbei an Rathaus und Volksgarten. Etliche Fiaker kamen den beiden Inspektoren entgegen, außerdem zahlreiche Nachtschwärmer, die an diesem Samstagabend noch in die Oper oder eines der feinen Restaurants am Ring gingen.

Paul Leinkirchner war zu keinem Gespräch aufgelegt, und das war Leo nur recht. Er ließ sich ein wenig zurückfallen, Leinkirchner hinkte mürrisch voraus. Während des gut zehnminütigen Spaziergangs an der frischen Luft rekapitulierte Leo noch einmal, was ihnen Oberpolizeirat Stukart zuvor mitgeteilt hatte. Es war nicht sonderlich viel gewesen – und kam ihm äußerst seltsam, ja, unheimlich vor. Dass Stukart einen erfahrenen Oberinspektor persönlich dorthin schickte, zusammen mit Leo, einem jungen Vertreter der modernen Kriminalistik, zeigte, wie wichtig die Angelegenheit offenbar war, und wie pikant.

Der Anruf war erst vor einer Stunde direkt aus dem Museum eingegangen. Stukart hatte ihnen daher keine Details berichten können. Aber zumindest hatte der Chef des Sicherheitsbüros bereits einiges über den Toten in Erfahrung gebracht, der in Wien kein Unbekannter war.

Professor Alfons Strössner war weit über sechzig gewesen und tatsächlich eine weltbekannte Koryphäe der Ägyptologie. Sein Lebenslauf las sich wie eine akademische Bilderbuchkarriere: Abschlüsse an den Universitäten von Wien, Paris und Kairo, diverse Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, Vorsitzender diverser Vereine, darunter auch der Wiener Verein für Altertumskunde, und dazu Berater im Wiener Kunsthistorischen Museum, einem der größten Museen seiner Art weltweit. Erst letztes Jahr war Strössner unter großem nationalen Jubel von einer längeren Forschungsreise aus Ägypten zurückgekehrt, im Gepäck etliche antike Schätze, Statuetten und Sarkophage, die der ägyptische Staat dem Wiener Museum unentgeltlich zur Verfügung stellte. Der Professor wohnte in einer Villa in Hietzing, zusammen mit seiner Tochter, die ebenfalls Ägyptologin war. Außerdem gab es wohl einen Schwiegersohn namens Dr. Clemens Rapoldy. Die Rapoldys und Professor Strössner waren gern gesehene Gäste auf Empfängen und spendable Förderer der Wissenschaft, funkelnde Perlen der Wiener Gesellschaft.

Mittlerweile hatten die beiden Inspektoren den weitläufigen Maria-Theresien-Platz erreicht, wo die zwei prächtigen, der Renaissance nachempfundenen Gebäude des Naturhistorischen und des Kunsthistorischen Museums standen. Der Heldenplatz und die Wiener Hofburg befanden sich nicht weit davon auf der anderen Seite des Rings. Leo hatte bislang noch keine Gelegenheit gefunden, die Museen zu besuchen – vielleicht auch, weil ihn verstaubte Gemälde, Waffen, ausgestopfte Zebras und Schmetterlingssammlungen doch nicht so sehr interessierten wie das Wiener Nachtleben. Das Kunsthistorische Museum lag zur Linken, das riesige Standbild Erzherzogin Maria Theresias in der Mitte des Platzes schien mit der Hand den Weg dorthin zu weisen. Um diese Zeit war der Platz noch gut besucht, überall standen kleine Gruppen zusammen, die Männer in Frack und Zylinder, die Damen in Ausgehkleidern und eleganten Hüten, bereit für den geselligen Samstagabend.

Noch immer sprach Leinkirchner kein Wort mit Leo. Zwischen ihnen beiden stand weiterhin der Vorfall von vorhin. Leinkirchner hatte ihn provozieren wollen – mehr noch: Er hatte einmal mehr Leos jüdische Wurzeln in den Dreck gezogen. Leo stammte aus einer jüdischen Grazer Bankiersfamilie, was den Oberinspektor immer wieder zu hämischen Äußerungen hinriss – und damit war er beileibe nicht der Einzige. In der Polizeidirektion, ja, in ganz Wien gehörte Antisemitismus beinahe zum guten Ton.