13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

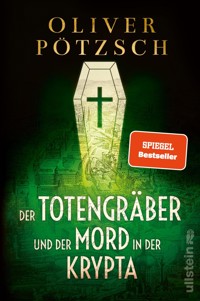

Das ungewöhnlichste Ermittlerduo Wiens ist wieder auf Mörderjagd Wien, 1895: In der Gruft unter dem Stephansdom liegt zwischen Knochen und Schädeln ein Toter, das Gesicht vor Entsetzen verzerrt. Was hat ihn so in Panik versetzt? Im Wien vor der Jahrhundertwende sind Geisterglaube und Spiritismus beliebt, nur der tote Wissenschaftler pochte auf Logik und gesunden Menschenverstand. Immer wieder deckte er Schwindler auf. Ist er jemandem zu nahe gekommen? Die Ermittlungen führen Inspektor Leopold von Herzfeldt in die spiritistischen Zirkel und Séancen Wiens. Doch es ist ein Hinweis seines Freundes Augustin Rothmayer, der ihn auf die richtige Spur führt. Der Totengräber des Zentralfriedhofs musste ein Waisenkind beerdigen, das schwer misshandelt in seinen Armen gestorben ist. Der Junge erzählte ihm von einem schwarzen Mann, der die Kinder aus dem Heim lockt … +++++++++++ »Ein spannender, zeitgeschichtlich sehr gut recherchierter Krimi.« WAZ »Eine wirklich gelungene Geschichte!« Passauer Neue Presse

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Der Totengräber und der Mord in der Krypta

OLIVER PÖTZSCH, Jahrgang 1970, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist und Filmautor beim Bayerischen Rundfunk. Heute lebt er als Autor mit seiner Familie in München. Seine historischen Romane haben ihn weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht: Die Bände der Henkerstochter-Serie sind internationale Bestseller und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.

Oliver Pötzsch

Der Totengräber und der Mord in der Krypta

Ein neuer Fall für Leopold von Herzfeldt

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Originalausgabe im Ullstein Paperback© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © Granger / Bridgeman Images (StadtansichtWien); FinePic®, München (Sarg, Kreuz, Schrift)

Karte von Wien: © Peter PalmAutorenfoto: © Frank BauerE-Book Konvertierung powered by pepyrusAlle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text undData Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN: 978-3-8437-2920-8

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Das Buch

Titelseite

Impressum

Dramatis Personae

Spuk und Geistererscheinungen

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Epilog

Karte von Wien

Nachwort

Glossar

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Dramatis Personae

Widmung

Für euch, werte Leserinnen und Leser, die ihr mir seit über fünfzehn Jahren in die Reiche meiner Fantasie folgt. Danke für eure Treue, euren Zuspruch und die vielen netten Worte, die mich täglich motivieren, neue Welten zu erschaffen!

»Es gibt nichts Täuschenderes als eine offensichtliche Tatsache.«

Arthur Conan Doyle

Dramatis Personae

Wiener Polizeidirektion

Inspektor Leopold von HerzfeldtOberinspektor Paul LeinkirchnerOberpolizeirat Moritz StukartInspektor Erich LoiblJulia Wolf, Tatortfotografin

Wiener Zentralfriedhof

Augustin Rothmayer, TotengräberAnna, ein Waisenmädchen

Die Teilnehmer der Séancen

Maria Vanotti, OpernsängerinClaire Pauly, MediumDr. Theodor Lichtenstein, Arzt und SpiritistengegnerRichard Landing, PianistProfessor Siegfried Schneider, AltphilologeEleonore von Drasche-Wartinberg, Gattin des »Ziegelbarons« Richard Freiherr von Drasche-WartinbergArthur Conan Doyle, Schriftsteller

Weitere Personen

Professor Eduard Hofmann, Leiter des Instituts für Gerichtliche MedizinWilhelmine von Herzfeldt, Leos MutterHarry Sommer, Reporter beim Neuen Wiener JournalAdelheid Rinsinger, Leos VermieterinDie Fette Elli, Besitzerin des Bordells Zum Blauen DragonerBruno, Türsteher im DragonerMargarethe, eine Freundin JuliasHermine Schuh, Tochter des Freiherrn Karl von ReichenbachProfessor Franz Exner, deren SchwiegersohnIngrid Exner, deren TochterGustav von Meyerling, GeisterfotografAdolf Becher, Geschäftsführer des Schlosshotels auf dem CobenzlFräulein Annegret Wildmoser, Leiterin des WaisenhausesDer Unheilige Niko und der Krampus, zwei Waisenhaus-Aufseher

Aus »Spuk und Geistererscheinungen« von Augustin Rothmayer, geschrieben zu Wien 1895

Geister und Gespenster gibt es vermutlich schon so lange, wie es Menschen gibt.

Bereits die alten Griechen und Römer berichten von armen Seelen, die im Hades keine Ruhe finden. Stattdessen wandern sie herum, eingehüllt in weiße Leichentücher, weinend und klagend. Oft erscheinen sie nachts auf Friedhöfen, vornehmlich zur Geisterstunde zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens. Zu ihren Fähigkeiten zählen das schwerelose Schweben, das Durchdringen von Wänden, ja sogar von Personen. Ihr Aussehen ist in jedem Fall grauenerregend. Manche dieser Gespenster können sprechen, andere ihre Gestalt wechseln, häufig geht ihr Erscheinen mit plötzlicher Kälte (Grabeskälte) einher. In alten Büchern ist auch die Rede davon, dass gespensterhafte Tiere ohne Kopf oder mit drei Beinen gesehen wurden.

Ich selbst habe trotz meiner langjährigen Tätigkeit als Totengräber auf dem Wiener Zentralfriedhof noch keine einzige Geistererscheinung erlebt. Was ich jedoch sah, waren weinende Mütter, die nicht glauben mochten, dass ihr geliebtes Kind so früh von ihnen gehen musste; ich sah tapfere Ehemänner, deren Schluchzer in der Tiefe des ausgehobenen Grabes verhallten; aber ich sah auch Menschen, die auf den Sarg spuckten, voll Verachtung für denjenigen, der so billig davongekommen war. Auch gab es Fälle, in denen der Tote ein Geheimnis für immer mit ins Grab nahm.

Was mir beim Studieren der Fachliteratur auffällt: Häufig geht das Erscheinen eines Geists mit einem ungelösten Verbrechen einher, zum Beispiel mit einem Mord. Erst wenn die Tat aufgeklärt, der Mörder gefunden, das Verbrechen gesühnt wurde, kann die arme Seele ins Jenseits einkehren.

Ein solcher Fall ist mir tatsächlich einmal begegnet.

Prolog

Wien, Stephansdom, am Samstagabend des 17. August 1895

Mesner Josef Waldleitner öffnete die Tür zur Gruft, und ein eisiger Windhauch streifte sein Gesicht. Die Luft roch nach Staub, Moder, Fäulnis und einem ganz speziellen Odem, den vermutlich nur Waldleitner wahrnahm. Es war der Duft von uralten zerfallenen Knochen.

Der Duft des Todes, dachte der betagte Mesner und steckte den Bund mit den rostigen Schlüsseln wieder ein. Irgendwann riechen wir alle so.

Eine steile Steintreppe führte nach unten, die Stufen waren ausgetreten von Generationen von Geistlichen, die sich hier hinabbegeben hatten. Trotz der späten Uhrzeit herrschten draußen auf dem Platz vor dem Stephansdom noch hochsommerliche Temperaturen. Dennoch fröstelte Waldleitner, instinktiv nestelte der alte Mann an seiner verschlissenen Kutte. Ihm kam es vor, als würde die Treppe nicht nur in ein tieferes Stockwerk, sondern auch in eine andere Jahreszeit führen, ja, in ein anderes Jahrhundert. Der Mesner bekreuzigte sich, dann wandte er sich an die kleine Gruppe, die ungeduldig hinter ihm wartete.

»Ich hoffe, die werten Damen und Herren haben nichts gegen eine angenehm kühle Brise«, sagte Waldleitner. »Denken Sie immer dran, die Toten dort unten haben sogar noch weniger an, und sie frieren nicht.«

Sein Blick streifte zwei halbwüchsige Mädchen in viel zu dünnen Sommerkleidern. Sie standen neben einer verkniffen dreinschauenden Dame mit Strohhut, bei der es sich offenbar um die Mutter handelte. Die Mädchen kicherten und wurden ein bisschen rot, woraufhin der Vater hinter ihnen verärgert mit seinem Gehstock auf den Boden pochte.

»Pauline, Adelheid, benehmt euch gefälligst! Wir sind hier nicht im Wurstelprater!« Ebenso wie die anderen hielt der elegant gekleidete Herr in Frack und Zylinder eine brennende Kerze in der Hand, die im Zugwind des Grufteingangs leicht flackerte.

»Können wir dann endlich mal los?«, schimpfte ein weiterer Besucher, ein junger Student, der mit seinem Begleiter offenbar schon einiges getrunken hatte. Er schob sich die Schirmmütze aus dem verschwitzten Gesicht. »Der Karl und ich wollen später noch in so ’nem Beisl auf die Knochenkasper anstoßen.« Er rülpste hinter vorgehaltener Hand, woraufhin ihn die Dame mit dem Hut böse anstarrte.

Mesner Josef Waldleitner seufzte leise. Diese sogenannten Touristen waren wirklich eine Plage! Seit einigen Jahrzehnten sah man sie immer häufiger in Wien. Oft waren es Piefkes aus Berlin oder Frankfurt, die großsprecherisch auftraten und später in den Wiener Kaffeehäusern Kamillentee bestellten, weil sie sich an den deftigen österreichischen Mehlspeisen überfressen hatten. Oder sie stürmten wie die Hunnen die Heurigen und verlangten von der Kapelle einen preußischen Marsch. Aber sie brachten nun mal Geld in die Stadt, und das hatten viele Wiener bitter nötig. Der große Börsenkrach lag noch nicht lange zurück, das Leben wurde immer teurer – auch das Leben eines kleinen Mesners im Stephansdom.

Waldleitner griff zu seiner Laterne und betrat die erste der schlüpfrigen Steinstufen. »Folgen Sie mir bitte mit dem nötigen Respekt«, wandte er sich an die kleine Gruppe. »Und achten Sie darauf, dass Ihre Kerzen nicht ausgehen, man kann sich hier leicht verirren. Wer weiß, welche Geister hier des Nachts herumspuken?«

»So manches Weibsbild ist schon zu Lebzeiten ein jammernder, bleicher Geist«, flüsterte der Student und sah zu der schmallippigen Dame mit dem großen Strohhut hinüber. Die beiden jungen Männer lachten und stiegen hinter der Familie hinunter in die Gruft.

Während Waldleitner mit der Laterne vorausging, fragte er sich zum wiederholten Mal, ob es ein Fehler gewesen war, heute noch mit ein paar Touristen in die Stephansgruft zu steigen. Der Domkurat hatte am Vormittag schon so argwöhnisch geguckt, fast so, als ahnte er etwas. Als die Frankfurter Familie auf Waldleitner zugekommen war, wollte er fast schon ablehnen. Aber dann waren auch noch die zwei Berliner Studenten aufgetaucht und hatten ein hübsches Sümmchen geboten. Verdammt, wusste der feine Herr Domkurat eigentlich, was für ein erbärmliches Gehalt er, Waldleitner, als Dom-Mesner bekam? Da durfte man sich ja wohl ein bisschen etwas dazuverdienen. Und wen störte es schon? Die Toten ja wohl kaum, von denen hatte noch keiner gemeckert und von Störung der Totenruhe gesprochen.

Mittlerweile hatten sie den Kellergang erreicht, von dem zur Rechten und zur Linken einzelne hohe Grabkammern abgingen. Es roch feucht und modrig, der Steinboden war mit einer schleimig glitschigen Schicht überzogen. Waldleitner leuchtete in eine der Kammern hinein, und prompt ertönte hinter ihm ein erschrockener Ausruf. Es war das ältere der beiden Mädchen.

»Brrr, da sind ja Totenschädel! Papa, die starren mich an!«

Tatsächlich stapelten sich unter einem vermauerten Torbogen mehrere Reihen Schädel, im Licht der Laterne und der flackernden Kerzen schienen sie die Touristen anzugrinsen. Daneben hatte jemand einen hohen Knochenturm aufgeschichtet, der aussah, als könnte er jeden Moment zusammenstürzen.

Der Student mit der Schirmmütze feixte. »Was hast du denn gedacht, Kleine, was hier auf uns wartet? Ein Gespenst, das dir gebrannte Mandeln verkauft?« Mit gelangweilter Miene wandte er sich an Waldleitner. »Wie viele Tote liegen eigentlich in dieser Gruft?«

»So genau wissen wir es nicht, es sind wohl weit über zehntausend.« Der Mesner zuckte die Achseln. »Es könnten auch noch viel mehr sein, etliche Kammern hat man vor langer Zeit zugemauert. Keiner weiß, was sich dahinter befindet.«

Der Herr mit dem Zylinder pfiff durch die Zähne. »Eine Stadt unter der Stadt, höchst bemerkenswert!«

Waldleitner nickte. »In früherer Zeit gab es um den Stephansdom einen Friedhof, doch der wurde unter Kaiser Josef wegen der giftigen Miasmen geschlossen. Als die große Pest kam, wurden die Toten dann einfach mit einer Rutsche hier unten abgeladen.« Er machte eine auffordernde Handbewegung. »Folgen Sie mir bitte, und achten Sie unbedingt auf Ihre Schritte! Es liegen überall Knochen herum …«

Von irgendwoher kam ein Windzug und ließ Waldleitners Kutte flattern, als würden Leichenhände daran zerren. Der Mesner wusste, dass dies nur Einbildung war. Dafür war er viel zu oft hier unten in der Stephansgruft. Erst gestern hatte er eine größere Gruppe durch die Katakomben geführt, da war auch wieder so ein Neunmalkluger dabei gewesen. Jedes Mal, wenn Waldleitner zu einer Geistergeschichte angesetzt hatte, war der Kerl mit irgendwelchen dummen Fragen dazwischengegangen. Als ob irgendwen die genaue Temperatur oder eine Jahreszahl interessierte! Die Menschen wollten sich gruseln, das war alles.

Manchmal half Waldleitner beim Gruseln auch ein wenig nach, gegen entsprechende Bezahlung natürlich.

Seit die Katakomben vor etwa hundert Jahren geschlossen worden waren, waren immer wieder Kirchendiener mit zahlungswilligen Besuchern hinabgestiegen. Das war zwar verboten, aber die Kirche hatte stets ein Auge zugedrückt. Hauptsache, man ging nicht hinüber in die Bischofsgruft oder gar in die Krypta der Habsburger. Aber für verplombte Fürstensärge begeisterten sich die Leute ohnehin nicht so sehr wie für bleiche Schädel, moosige Knochen und schaurige Geschichten. Und von alldem gab es hier reichlich!

In alten Erzählungen war von einem infernalischen Gestank die Rede, der durch die Decke gedrungen war, bis hinauf zum Domplatz. Andere munkelten von Seufzern und Schreien der Verstorbenen, die man oben im Dom gehört hatte. Als die Kammern schließlich nicht mehr ausreichten, waren besonders mutige Geistliche, aber auch dazu verdonnerte Sträflinge hinabgestiegen und hatten die Gebeine zusammengeschaufelt, um mehr Platz zu schaffen. Die Rede ging von einem Häftling, den man dort unten vergessen hatte. Seine Leiche war erst viel später gefunden worden, den mumifizierten Mund geformt zum stummen Schrei, als hätten ihm Hunderte Geister persönlich die Hand geschüttelt.

Mittlerweile hatte die Besuchergruppe eine weitere der großen Kammern erreicht. Waldleitner hörte hinter sich ein erschrockenes Aufkeuchen aus mehreren Kehlen, er nickte zufrieden. Dieser Raum machte immer besonders viel Eindruck.

Schädel und Gebeine lagen wild durcheinander. Einige der Leichname waren nicht vollständig zerfallen, ausgetrocknete Sehnen und modrige Kleidungsstücke hielten sie notdürftig zusammen. An einer nahen Wand lehnte eine vertrocknete Frauenleiche, eingehüllt in schmutzig schwarze Lappen, die wohl einst ein prächtiges Kleid gewesen waren. Fetzen eines Schleiers klebten am Schädel, darunter sah man die Überreste strähnigen Haars. An einem der skelettierten Füße hing noch ein ledriger Schuh.

Das ältere der beiden Mädchen schrie entsetzt auf und hielt sich die Hand vor den Mund, während die jüngere Schwester mit sichtlicher Faszination auf die mumifizierte Leiche starrte.

»Heinz Rüdiger!«, rief die Frau mit dem Hut aus. »Das ist ja entsetzlich! Wir hätten mit den Mädchen niemals hierhergehen sollen.«

»Mathilde, beruhige dich!«, beschwichtigte ihr Mann sie und hielt sich ein Taschentuch vor den Mund. »So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Darf ich dich außerdem daran erinnern, wer von uns unbedingt in die Gruft wollte? Wenn es nach mir gegangen wäre, dann würden wir jetzt durch den Volksgarten flanieren und später …«

Wieder ertönte ein Schrei, diesmal stammte er von dem jüngeren Mädchen. Mit zitternden Fingern deutete die Kleine in eine dunkle Ecke der Kammer, wo hinter einem Haufen Knochen ein schwarzes Etwas kauerte.

»Schau mal, Papa, dahinten«, flüsterte sie. »Ist das … ein Geist?«

»Zum Teufel!«, rief einer der Studenten. »Macht doch mal mehr Licht, Herrgott! Da … da ist wirklich was …«

Josef Waldleitner hob die Laterne, und nun erkannte auch er, was dort lag.

»Jesus und Maria …«, hauchte er. »Was um Himmels willen …«

Im gleichen Moment rauschte ein Windzug durch das Gewölbe und ließ alle Kerzen erlöschen. Die Schwärze war so vollkommen, dass Waldleitner sich vorkam, als wäre er in einen tiefen See gefallen.

Dann brach um ihn herum das Chaos aus.

Kapitel 1

Vor der Wiener Oper, am gleichen Abend

Die Wiener Oper leuchtete warm und gelb wie ein riesiger Bernstein.

Julia stand auf der anderen Seite des Opernrings und betrachtete von dort aus das große Gebäude, hinter dessen vielen Fenstern es strahlte, blitzte und funkelte. Ein schier endloser Strom von Fiakern rollte auf der breiten Straße vorbei, die einzelnen Gefährte hielten an und spuckten ihre kostbare Ladung aus: Damen in knöchellangen, bauschigen Kleidern, mit hochtoupierten Haaren und verwegenen Hüten, die Herren in Frack und Zylinder, manche mit Gehstock oder wehendem Seidenschal, dazwischen betagte Matronen, behängt mit Perlenketten und goldenem Geschmeide, ihre gebrechlichen Männer hinter sich herziehend. Sie alle strebten an diesem Samstagabend den Arkaden der Oper zu, wo sie einander mit Verbeugungen, Knicksen und Handküssen begrüßten – eine eingeschworene Gesellschaft, die sich hier ihr wöchentliches Stelldichein gab.

Kinder sah Julia keine. Sie dachte an all die müden und überarbeiteten Gouvernanten und Ammen, die die verzärtelten Kleinen vermutlich eben in den Schlaf sangen. Unwillkürlich musste sie schmunzeln. Auch ihre eigene Tochter Sisi wurde gerade ins Bett gebracht – von einem Haufen geschminkter Huren und einem schrankgroßen Türsteher mit Schlägervisage, der Sisi vermutlich jeden Wunsch von den Lippen ablas. Was die feinen Herrschaften wohl dazu sagen würden? Julia atmete noch einmal tief durch, dann schlenderte sie mit ausladenden Bewegungen und vorgerecktem Kinn über den Ring, so vornehm, dass die Kutscher ihre Fahrt verlangsamten und ihr hinterherstarrten.

»Gschamster Diener, schöne Dame!«, rief ihr einer der Fahrer zu und lüftete seinen Bowler. »Wo soll’s denn hingehen?«

»In die Oper«, sagte Julia leise, mehr zu sich selbst. »Ich gehe in die Wiener Oper.«

Sie konnte es immer noch nicht fassen, dass sie gleich dieses Wahrzeichen der Stadt betreten würde, das erste Haus am Ring, das seit einigen Jahren sogar elektrifiziert war. Karten für die Wiener Oper zu bekommen, war schier unmöglich, die meisten Billetts waren an betuchte Stammgäste vergeben; wenn überhaupt, dann gab es Stehplätze in den hinteren Reihen, und auch die waren schon unverschämt teuer. Aber Leo hatte seine Kontakte spielen lassen, die Logenkarten waren sein Geburtstagsgeschenk für sie. Julia war immer noch geschmeichelt, dass Leo ihren Geburtstag tatsächlich nicht vergessen hatte. Zuerst hatte sie sich ein wenig geziert. Sie mochte es nicht, wenn er ihr große Geschenke machte, da spürte sie immer besonders deutlich, dass sie und Leo aus zwei verschiedenen Welten kamen: er aus der Welt des Adels, sie von ganz unten. Wie sollte das jemals gut gehen?

Seit sie sich vor zwei Jahren im Wiener Polizeipräsidium zum ersten Mal begegnet waren, waren sie gemeinsam durch so manches Tal gegangen, doch gerade in den letzten Monaten hatten sie wieder mehr und mehr zueinandergefunden. Der heutige Abend in der Oper, just an ihrem Geburtstag, war für Julia etwas ganz Besonderes. Schon als kleines Mädchen hatte sie davon geträumt, einmal die berühmte Wiener Oper zu besuchen. Jetzt sollte ihr Traum endlich in Erfüllung gehen!

Mittlerweile hatte sie den Marmorbrunnen links des Eingangs erreicht, den sie als Treffpunkt vereinbart hatten. Julia sah sich nach Leo um. Er kam meist erst in letzter Minute, auch jetzt war er noch nicht aufgetaucht. Sie wartete neben dem plätschernden Brunnen und versuchte, so zu tun, als wäre es für eine junge Frau, die im Innviertel als Tochter eines armen Kleinschmieds aufgewachsen war, völlig normal, ein dunkelblaues Ballkleid und einen Hut mit Seidenblumen zu tragen.

Mit Genugtuung spürte Julia die neidischen Blicke einiger weiblicher Operngäste auf sich ruhen. Sie sah gut aus, das wusste sie, dezent geschminkt, das rotbraune Haar mit Nadeln hochgesteckt, dazu ein kleines Täschchen und hochhackige Schuhe. Wie diese sogenannten feinen Damen nur jeden Tag mit so etwas herumlaufen konnten! Sie hatte sich die Kleidungsstücke von der Fetten Elli geborgt, der Bordellwirtin im Blauen Dragoner, wo Julia mit ihrer vierjährigen Tochter nach wie vor wohnte. Im Fundus des Bordells fanden sich die schönsten Stücke; etliche waren Geschenke von Freiern an die Mädchen gewesen, die die Fette Elli von den Prostituierten statt der Zimmermiete einbehalten hatte.

Ein weicher Gong ertönte, und die ersten Gäste begaben sich nach drinnen, doch noch nicht allzu viele. Es war eine heiße Sommernacht, und so blieben etliche der Besucher vor dem Opernhaus stehen. Kurz überlegte Julia, sich eine Zigarette anzuzünden, aber das wäre nun wirklich nicht schicklich gewesen. Feine Damen aus dem 1. Bezirk rauchten nicht, das taten nur die Flittchen aus der Vorstadt, aus Ottakring oder Neulerchenfeld, wo auch Ellis Bordell lag.

Nervös sah sich Julia um. Wo Leo nur wieder blieb! Wenn er sie heute an ihrem Geburtstag versetzte, dann … Sie mochte sich gar nicht ausmalen, wie groß ihre Enttäuschung sein würde. Doch dann entdeckte sie ihn. Er sprang aus einem der vorfahrenden Fiaker und eilte auf sie zu, wobei er mit den Billetts in der Hand wedelte. Wie so oft sah er in seinem gebügelten schwarzen Frack, dem blütenweißen Hemd und dem steifen Homburg aus wie ein junger Herr aus Adelskreisen, der er im Grunde ja auch war. Leo grinste verlegen, fast wie ein Schulbub.

»Hab beinahe die Karten zu Hause in der Pension vergessen.«

»Und was anderes wohl auch«, entgegnete Julia schnippisch.

»Na, das sicher nicht.« Unter seinem Frack zauberte er eine einzelne Rose hervor und reichte sie ihr mit einer eleganten Verbeugung. »Alles Gute zum Geburtstag, Fräulein Wolf! Und auf viele weitere glückliche gemeinsame Jahre!«

»Danke schön, wie aufmerksam.« Sie konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen und spürte, dass sie leicht rot wurde. Wie immer sprach Leo reines Hochdeutsch, ein Umstand, der ihn in Wien öfter anecken ließ. »Wir werden in der Oper nur wohl keine Vase finden, um die Rose ins Wasser zu stellen.«

»Wir können ja ein leeres Champagnerglas nehmen. Ich habe uns für die Pause Sekt und Kanapees in die Loge bestellt.«

Julia verdrehte die Augen. »Du musst es aber immer gleich übertreiben, Leo!«

»Na, wenn schon die Vanotti höchstpersönlich die Königin der Nacht singt, dann darf es wohl auch mal Champagner sein. Ihre Stimme lässt Gläser zerspringen, sagt man.« Leo seufzte theatralisch. »Wenn ich nicht schon an dich vergeben wäre, dann könnte ich wirklich schwach werden!«

»Die Vanotti ist ein Walfisch«, spottete Julia. »Sie weiß es nur gut unter ihren weiten Kleidern zu verbergen.«

»Aber eben ein singender Walfisch. Und davon abgesehen nun mal eine der besten Sopranistinnen unserer Zeit«, entgegnete Leo. Er zwinkerte ihr zu. »Aber ich gebe zu, dass mir dein Gesang fast besser gefällt, am liebsten ganz ohne Publikum. Und ohne Kleider.«

Von Zeit zu Zeit sang Julia in der Kaverne, einer Bar in Neulerchenfeld, die zu Ellis Bordell gehörte. Vor vielen Jahren war sie nach Wien gekommen, um Sängerin zu werden. Aber dann war ihr das Leben dazwischengekommen – und eine uneheliche Tochter.

»Komm, lass uns reingehen«, sagte Julia und reichte ihm ihren Arm. »Ich mag es, die Blicke dieser eifersüchtigen Matronen im Rücken zu spüren, wenn Julia mit ihrem Romeo die Opern-Feststiege emporsteigt. Ich hoffe nur, dass mein Kleid nicht reißt, wenn ich zu tief einatme, das wäre …«

Sie stockte mitten im Satz, und Leo sah sie erstaunt an.

»Was hast du?«

Julia machte mit dem Kopf eine leichte Bewegung, ihre Lippen murmelten fast lautlos: »Da drüben, an der linken Säule. Siehst du ihn?«

Leo sah hinüber und stöhnte leise. »Der hat mir gerade noch gefehlt! Ich wusste gar nicht, dass der Herr Oberpolizeirat Opern mag.«

Tatsächlich stand dort Oberpolizeirat Moritz Stukart. Wie immer war er äußerst akkurat gekleidet, mit eng geknöpfter Weste und Vatermörder, das Haar mit Brillantine zur Seite gescheitelt. Auf der Nase trug er einen Zwicker, durch den er die einzelnen Operngäste aufmerksam musterte.

»Ich habe so eine düstere Ahnung«, sagte Leo leise zu Julia. »Schnell! Zieh den Kopf ein.«

Doch es war zu spät, Stukart hatte sie bereits entdeckt. Der Oberpolizeirat hob den Zeigefinger, eine der Augenbrauen ging leicht nach oben, was Julia als klare Aufforderung verstand, sich zu nähern.

»Verdammt, was sollen wir ihm sagen!«, zischte sie. »Das hier sieht ja wohl kaum nach einem gemeinsamen Einsatz aus!«

Leo und Julia arbeiteten beide in der Wiener Polizeidirektion, Leo als leitender Inspektor im sogenannten Sicherheitsbüro, Julia als Tatortfotografin. Leo hatte ihr diesen Posten nach seinem ersten Fall verschafft, und mittlerweile wurde Julia von den männlichen Kollegen sogar leidlich akzeptiert. Doch Affären zwischen Angestellten waren streng verboten. Leos und Julias Beziehung war deshalb eine heimliche, wenn auch die engeren Mitarbeiter sicher etwas ahnten.

»Inspektor von Herzfeldt«, sagte Stukart, als sie schließlich vor ihm standen. Er lüftete den Hut. »Wie überaus erfreulich! Habe ich Sie also doch noch gefunden.« Bislang hatte er Julia noch keines Blickes gewürdigt.

»Herr Oberpolizeirat, die Freude liegt ganz auf meiner Seite.« Leo verbeugte sich leicht. »Gehen Sie etwa auch in die Oper? Wie schön! Ich wusste gar nicht, dass Sie ein Faible dafür haben. Zumal in der Zauberflöte nicht mal groß gestorben wird, kein einziger Mord. Nur ein alter Drachen.«

»Nun, ich halte es da eher mit unserem Kaiser«, erwiderte Stukart. »Der nutzt sein Opern-Separee auch eher für Besprechungen.«

»Besprechung …?« Leo runzelte die Stirn, er räusperte sich. »Vielleicht ist es Ihnen ja entgangen, Herr Oberpolizeirat, aber ich habe heute meinen freien Abend. Woher wissen Sie überhaupt, dass ich hier bin?«

»Ihre Vermieterin hat es mir gesagt. Ich habe vorhin bei ihr angerufen.« Stukart lächelte. »Wie schön, dass auch Sie jetzt über einen Telefonanschluss verfügen, Herzfeldt! So etwas ist wirklich überaus nützlich, wenn ein Notfall ansteht. Ich träume von kleinen tragbaren Telefonapparaten, die meine Inspektoren täglich mit sich führen, aber davon sind wir wohl noch weit entfernt.«

»Ein Notfall? Ich … ich verstehe nicht …«, stotterte Leo. »Der Kollege Leinkirchner hat doch heute Dienst. Warum also …?«

»Wissen Sie, was, das erzähle ich Ihnen alles im Fiaker, dann verlieren wir keine Zeit. Und da das Fräulein Wolf zufällig schon mal da ist …« Zum ersten Mal ging Stukarts Blick hinüber zu Julia, seine Augenbraue zuckte kurz wie eine haarige Raupe. »Auch für Sie hätte ich einen Auftrag, Fräulein. Begeben Sie sich auf dem schnellsten Weg ins Polizeipräsidium, und holen Sie dort Ihre fotografische Ausrüstung. Sie können einen Fiaker nehmen, auf Polizeikosten. Wir treffen uns dann alle an der Krypta des Stephansdoms. Der äußere Eingang an der Kreuzkapelle. Und bitte vermeiden Sie jegliches Aufsehen.«

»An der Krypta?«, fragte Leo. »Aber …«

»Ein etwas heikler Fall, da brauche ich jemanden mit Fingerspitzengefühl. Jemanden wie Sie, Herzfeldt. Nun kommen Sie schon! Drüben wartet meine Dienstkutsche.«

Julia war so perplex und enttäuscht, dass sie bislang noch kein Wort gesagt hatte. Sie wusste, dass Stukart sie beide in der Hand hatte. Ein Opernbesuch mit einem Inspektor, zumal einem Vorgesetzten, das reichte für eine hochoffizielle Abmahnung, wenn nicht gar für die Kündigung. Umso erstaunter war sie, als Stukarts Stimme plötzlich einen warmen Ton bekam, während er sich ihr zuwandte.

»Ach, Fräulein Wolf. Ich habe erst kürzlich in Ihre Akte gesehen. Sie wissen vielleicht, Zahlen sind so etwas wie mein Steckenpferd. Bevor ich es also vergesse …« Er verbeugte sich und gab ihr einen angedeuteten Handkuss.

»Alles Gute zum Geburtstag und die besten Grüße aus dem Wiener Polizeipräsidium.«

Die Kutschentür schlug zu, und der Fiaker rumpelte über die Pflastersteine des Rings. Eine Weile saßen sich die beiden Männer schweigend gegenüber, wobei Stukart nachdenklich durch das Fenster in den Nachthimmel blickte. Schließlich brach es aus Leo heraus.

»Wissen Sie eigentlich, was die Opernbilletts gekostet haben? Das war Loge!«

»Soweit ich weiß, sechsundfünfzig Kronen für zwei Logenplätze, dritte Reihe.« Stukart zuckte mit den Schultern. »Wenn Sie mich fragen, maßlos überteuert, selbst wenn Sie diese Karten zu einem Vorteilspreis von der Sekretärin des Polizeipräsidenten erworben haben.«

Leo schluckte. Es war eine von Stukarts herausragenden Eigenschaften, immer besonders gut informiert zu sein. Wobei Stukart nicht den Blumenstrauß und die zwei Pfund Süßholzgeraspel mit einrechnete, die Leo an die Sekretärin verschwendet hatte.

»Es geht nicht um das Geld«, sagte er ausweichend. »Eher um den … ideellen Wert.«

Leo versuchte, seinen Zorn hinunterzuschlucken. Dass sein Vorgesetzter ihn vor der Oper abgefangen hatte, war mehr als ärgerlich. Er hatte sich wirklich sehr auf den Abend mit Julia gefreut – und auf Maria Vanotti, die in ganz Europa gefeierte italienische Sopranistin. Leo liebte Opern, die Zauberflöte war die erste Vorstellung gewesen, in die er damals in Graz mit seiner Mutter gegangen war. Noch mehr als Opern liebte Leo allerdings Julia. Er konnte nur hoffen, dass Stukart ihm aus dem gemeinsamen Opernbesuch keinen Strick drehte.

»Ich bitte Sie! Die Zauberflöte ist doch was für Kinder.« Stukart winkte ab. »Außerdem können Sie die Karten sicherlich umtauschen, oder Sie besuchen eine andere Vorstellung. Ich werde mit dem Polizeipräsidenten reden, der hat doch eine Privatloge, die ist sowieso immer unbesetzt.«

»Es war mein freier Tag!«, begehrte Leo erneut auf. »Ich verstehe immer noch nicht, wieso nicht der Kollege Leinkirchner …«

»Herrgott, nun hören Sie schon endlich mit dem Gejammer auf, Herzfeldt! Ich erzähle Ihnen ja gleich, was geschehen ist. Ich bin sicher, dann werden Sie verstehen. Also …« Stukart atmete tief durch, dann fuhr er mit leiser Stimme fort: »Sagt Ihnen der Name Theodor Lichtenstein etwas?«

»Lichtenstein, hm …« Leo zuckte die Achseln. »Nicht, dass ich wüsste. Sollte er das?«

»Sie sind doch der modernen Kriminalistik gegenüber aufgeschlossen, Herzfeldt«, erwiderte Stukart, seine Stimme klang leicht enttäuscht. »Deshalb sollten Sie Herrn Dr. Lichtenstein eigentlich kennen. Dr. Theodor Lichtenstein ist ein anerkannter Arzt und Psychologe auf dem neuen Gebiet der Verbrechenskunde. Genauer gesagt, war. Vor einer Stunde hat man ihn in der Stephansgruft tot aufgefunden. Ausweispapiere in seinem Anzug und eine Beschreibung des Opfers lassen keinen Zweifel zu.«

»Wohl ermordet«, warf Leo ein. »Sonst hätten Sie mich ja kaum vor der Oper abgefangen.«

»Das ist … noch nicht ganz klar«, erwiderte Stukart zögerlich. »Es gibt, nun ja … gewisse Anzeichen für einen Mord.«

»Anzeichen für einen Mord? Wie darf ich das verstehen?«

Der Oberpolizeirat seufzte. »Schauen Sie, ich habe auch nur zufällig von dem Fall erfahren. Ich saß vorhin noch im Büro, als der Anruf eines Wachmanns aus dem 1. Bezirk reinkam. Momentan deutet wohl alles auf einen Herzinfarkt hin. Der Anruf erfolgte nur aufgrund der, äh … besonderen Umstände. Die Leiche wurde von einer Besuchergruppe unten in der Stephansgruft entdeckt. Eigentlich darf da keiner rein. Aber der Mesner hat sich wohl gelegentlich was dazuverdient, na ja …« Stukart zuckte die Achseln. »Jedenfalls gab es ein riesiges Chaos, die Kerzen gingen wegen eines Windzugs aus, eine der Besucherinnen fiel kurzzeitig in Ohnmacht, die Leute glaubten, einen Geist gesehen zu haben …«

»Da haben Sie Ihre Erklärung doch schon«, entgegnete Leo. »Soweit ich gehört habe, stapeln sich in der Stephansgruft Gebeine und Totenschädel. Ein unheimliches Geräusch, ein Knochenberg, der ins Rutschen gerät … Da kann man schon mal einen Herzinfarkt bekommen.«

Stukart schüttelte den Kopf. »Dr. Lichtenstein war kerngesund! Er war mit fünfzig noch Mitglied des Wiener Donauruderklubs, war Vegetarier und trank nie mehr als ein Glas Portwein am Abend. Den werfen doch keine Gerippe um, noch dazu als Arzt!«

»Mit Verlaub, Herr Oberpolizeirat, woher wissen Sie denn das alles so genau?«

»Weil … weil …« Stukart seufzte ein weiteres Mal, wieder sah er durch das Fenster hinaus in den nachtdunklen Himmel, als würde dort die Antwort stehen. Dann holte er tief Luft. »Weil wir einmal die Woche Schach spielten, deshalb. Theodor Lichtenstein war einer meiner ältesten und besten Freunde, wir kannten uns seit der Schulzeit.«

Leo schwieg eine Weile, während die Kutsche in Richtung Stephansdom fuhr. Von draußen ertönten Pferdewiehern und Peitschenknallen.

»Ich verstehe«, sagte er schließlich. »Mein Beileid.«

Außerdem glaubte Leo, jetzt auch zu begreifen, warum Stukart ihn und nicht den Kollegen Leinkirchner auf den Fall angesetzt hatte.

Er räusperte sich. »Gehe ich recht in der Annahme, dass Dr. Lichtenstein Jude war?«

Stukart nickte stumm. Sein Schweigen sagte Leo mehr als tausend Worte. Die Judenfeindlichkeit war im Wiener Polizeipräsidium ebenso verbreitet wie im Rest der Wiener Bevölkerung, vielleicht sogar noch mehr. Oberinspektor Paul Leinkirchner, Leos direkter Vorgesetzter, galt als besonders hartnäckiger Antisemit. Schon des Öfteren war Leinkirchner deshalb mit Leo, der jüdische Wurzeln hatte, aneinandergeraten. Dass auch Oberpolizeirat Stukart aus einer jüdischen Familie stammte, wussten nur wenige – und die es wussten, würden den Teufel tun und es an die große Glocke hängen. Stukart war nicht deshalb an die Spitze des Sicherheitsbüros gerückt, weil er so nett und freundlich war, sondern weil er in vielen Dingen einfach der Beste war – auch darin, sich seine Feinde zu merken und sich irgendwann zu rächen.

»Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal zu Ihnen sagen würde, Herzfeldt«, meinte Stukart schließlich, während der Fiaker mit geschlossenem Verdeck über den Stephansplatz rumpelte. »Aber wir Juden müssen zusammenhalten. Natürlich darf niemand erfahren, dass ich in dieser Sache voreingenommen bin! Ich werde mich aus den Ermittlungen raushalten, soweit es geht. Doch ich möchte Klarheit.«

»Ihr Freund mag kerngesund gewesen sein, aber trotzdem könnte sein Herz plötzlich stillgestanden haben«, warf Leo ein. »Das kommt öfter vor, als man denkt. Ich nehme also an, es gibt noch einen anderen Grund, warum Sie nicht an einen Unfall glauben. Ist es nicht so, Herr Oberpolizeirat?«

Stukart nickte. »Sie haben recht.«

Die Kutsche hielt an, und Leo sah zwischen den Vorhängen hindurch die schwarzen Umrisse des Stephansdoms. Auf dem Platz waren noch viele Nachtschwärmer unterwegs, etliche saßen an Tischen draußen vor den Kaffeehäusern, beschienen von dem Licht der Gaslaternen.

Stukart lehnte sich aus dem Verschlag. »Warten Sie noch eine Weile!«, rief er dem Kutscher oben auf dem Kutschbock zu. »Der Herr steigt gleich aus.« Dann beugte er sich auf seiner Sitzbank vor und sprach leise weiter: »Mein Freund Theo war ein wenig … nun ja, speziell. Sie kennen doch diese Séancen, ja?«

»Sie meinen solche Geisterbeschwörungen, bei denen man um einen Tisch sitzt und den toten Urgroßvater herbeiruft?«, erwiderte Leo spöttisch. Tatsächlich wurden Séancen in Wien immer beliebter, vor allem in der sogenannten feinen Gesellschaft dienten sie der abendlichen Unterhaltung. Leo hielt solche Beschwörungen für reinen Blödsinn, im ärgsten Fall sogar für Betrug. Er runzelte die Stirn. »War Ihr Freund etwa Spiritist?«

»O Gott, nein, im Gegenteil! Theo hatte es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Humbug aufzuklären. Dafür besuchte er inkognito spiritistische Sitzungen und entlarvte sie als faulen Zauber. Es kam regelmäßig zu Eklats! Erst letzten Samstag war es wieder so weit. Sogar die Zeitungen haben darüber berichtet, allerdings nur in den Klatschspalten.« Stukart lächelte schmal. »Gut möglich also, dass Sie nichts davon gehört haben.« Er wurde schlagartig wieder ernst. »Kurz nach dieser spiritistischen Sitzung und dem Zeitungsartikel darüber kam Theo zu mir nach Hause. Er war sehr aufgeregt. Beim Schach erzählte er mir von der letzten Séance und auch davon, dass er sich bedroht fühlte. Als ich nachfragte, verfiel er in brütendes Schweigen. Wir haben nicht weiter darüber gesprochen. Leider.«

Leo pfiff durch die Zähne. »Und nun liegt Ihr Freund tot dort unten in der Stephansgruft, ich verstehe. Mit dem Eklat hat er sicherlich einige dieser versponnenen Spiritisten gegen sich aufgebracht.«

»Zumal er wohl gerade an einer Streitschrift gegen den Spiritismus schrieb«, sagte Stukart. »Wie ich Theo kenne, wäre es eine bitterböse Polemik geworden.«

Leo nickte nachdenklich. »Ein Motiv für einen Mord wäre also vorhanden. Wo fand denn diese spiritistische Sitzung statt, die er als Letztes besuchte?«

»Tja, das macht den Fall besonders heikel.« Stukart räusperte sich. »Die Séance ereignete sich in der Wohnung von Maria Vanotti, hier im 1. Bezirk.«

»Vanotti?« Leo war einen Moment lang sprachlos. »Doch … doch nicht die Operndiva?«, brachte er schließlich hervor.

»So ist es.« Der Oberpolizeirat nickte. »So wie es aussieht, bekommen Sie doch noch Ihren Opernauftritt, Herzfeldt. Sogar eine Privatvorstellung, mit Sitz in der ersten Reihe.«

Er klopfte gegen die Tür, und der Kutscher öffnete von außen den Verschlag.

»Berichten Sie mir ausführlich über den Fall«, wandte sich Stukart an Leo. »Aber kein Wort, dass ich meine Finger im Spiel habe! Sonst heißt es gleich wieder jüdische Weltverschwörung. Sie kennen das ja. Viel Glück, Herzfeldt!«

Leo wollte schon aussteigen, doch der Oberpolizeirat hielt ihn noch einmal zurück. »Eine Hand wäscht die andere«, sagte er leise. »Sie klären diesen Fall auf, und dafür habe ich das Fräulein Wolf an der Oper nicht gesehen. Und auch im Präsidium drücke ich ein Auge zu. Ich finde ohnehin, dass Sie ein schönes Paar abgeben, nicht nur beruflich. Masel-tov!«

Mit diesen Worten schloss Stukart die Tür, die Kutsche fuhr ab, und Leo stand allein vor dem hohen Stephansdom, der sich schwarz vor den vielen Gaslichtern auf dem Platz abzeichnete.

Der Eingang zur Kreuzkapelle befand sich an der Nordwestecke des Doms. Ein kleines Grüppchen stand davor, beleuchtet von einer einzelnen Petroleumlampe, die ein Wachmann mit buschigem Schnauzer hielt. Als Leo näher kam, hörte er ein kindliches Weinen. Eine vornehme Dame mit Hut tröstete ein halbwüchsiges Mädchen, daneben standen der Vater und ein jüngeres Mädchen, außerdem ein älterer Mann in langem schwarzen Gewand, vermutlich der Mesner. Alle waren blass im Gesicht, die Kinder zitterten, obwohl es trotz der späten Uhrzeit noch immer schwül und warm war. Die Kleidung der Familie wies Flecken und Reste von Spinnweben auf.

Leo lüftete den Homburg, als ihm einfiel, dass er mit Opernfrack und Fliege für einen Kriminalinspektor reichlich unpassend aussah. Der Wachmann blickte ihm verdutzt entgegen.

»Sind Sie …?«, begann er zögerlich.

»Inspektor Leopold von Herzfeldt, guten Abend, die Herrschaften«, begann Leo unvermittelt. »Und nein, das ist keine neue Uniform der Wiener Polizei, ich komme nur geradewegs aus der Oper. Danke, dass Sie so lange gewartet haben.« Er versuchte, seine Bestürzung über das, was ihm der Oberpolizeirat eben noch mitgeteilt hatte, ein wenig zu dämpfen. Die Vanotti eine Spiritistin! Und involviert in einen möglichen Mordfall … Wenn das die Zeitungen erfuhren, würden sich die Leute in den Kaffeehäusern nicht mehr einkriegen.

Er versuchte, sich ganz auf die anstehende Befragung zu konzentrieren.

»Herr Inspektor, endlich!« Die Dame presste ihre weinende Tochter an den großen Busen. »Wissen Sie eigentlich, was man uns hier abverlangt? Zuerst dieser schreckliche … Fund, und dann hindert uns dieser grobschlächtige Gendarm auch noch am Heimgehen! Seit über einer Stunde warten wir jetzt schon, während andere sich in der Oper amüsieren«, fügte sie mit bösem Blick auf Leos Frack hinzu. »Unsere Töchter werden diese Nacht nie in ihrem Leben vergessen. Nie! Und ich vermutlich auch nicht …« Zitternd kramte sie ein Riechfläschchen hervor und schnupperte daran. »Es war, als … als hätte mich dieser arme tote Mann angesehen, wie … wie ein Geist …« Mit überschnappender Stimme drehte sie sich zu ihrem Gatten um. »Jetzt sag doch auch mal was, Heinz Rüdiger!«

»Das … das ist Freiheitsberaubung, jawohl!«, schimpfte ihr Mann.

»Ich würde eher von Zeugenbefragung sprechen«, erwiderte Leo müde. Er glaubte selbst nicht, dass die Befragung sonderlich viel ergeben würde. »Haben Sie die Personalien dieser Familie aufgenommen?«, wandte er sich an den Wachmann.

Der schnauzbärtige Gendarm führte die Hand zum Helm. »Schon erledigt, Herr Inspektor!« Er grinste. »Auch von den beiden Herren Studenten dort drüben, die sich übrigens, wenn ich das sagen darf, nicht sehr wohlfühlen. Haben eben schon zum zweiten Mal gespieben.«

Leo blickte hinüber zu den beiden jungen Burschen, die mit fahlen Gesichtern an einer Grabplatte des Doms lehnten. Die zwei hatten offenbar mehr getrunken, als ihnen guttat. Vielleicht war es aber auch nur der Anblick dessen gewesen, was sie dort unten in der Gruft gesehen hatten.

»Dann lassen Sie uns die Angelegenheit schnell hinter uns bringen«, sagte Leo und zückte seinen kleinen Schreibblock, den er immer mit sich führte. »Wir wollen alle ins Bett.«

Er stellte seine Fragen, machte sich routinemäßig ein paar Notizen, dann entließ er die Frankfurter Familie und die Studenten, die sichtlich erleichtert von dannen zogen. Schließlich wandte er sich an den Mesner.

»Sie bleiben bis auf Weiteres hier!«

Der Mesner nickte ergeben, offenbar war ihm klar, dass er nicht so leicht davonkommen würde wie die anderen.

Leo zückte seine Taschenuhr. »Ich warte noch auf jemanden. Das Fräulein Tatortfotografin. Sie müsste eigentlich jeden Moment hier sein.«

»Tatortfotografie, ha!« Der Wachmann schüttelte den Kopf. »So einen Schnickschnack hat es früher nicht gegeben. Und dann auch noch ein Weibsbild! Außerdem hab ich diesen sogenannten Tatort ja schon in Augenschein genommen. Gut, das ist schon unheimlich da unten, aber wenn Sie mich fragen, Herr Inspektor …«

»Ich frage Sie aber nicht«, entgegnete Leo. »Ob das ein Tatort ist oder nicht, überlassen Sie mal besser uns Fachleuten. Und dem Fräulein Tatortfotografin.«

Der Wachmann lief rot an. Er wollte eben etwas erwidern, als ein schwarzer Zweispänner über den Stephansplatz fuhr.

»Ah, da ist die Dame ja«, sagte Leo erleichtert.

Julia stieg aus, sie schleppte ihren schweren Koffer und ein Stativ. Noch immer trug sie ihr dunkelblaues Opernkleid, nur die hochhackigen Schuhe hatte sie offenbar im Polizeipräsidium am Schottenring gewechselt.

Leo ging ihr entgegen, er versuchte ein Lächeln. »Gnädige Frau sehen wie immer superb aus! Darf ich Ihnen Ihr Operntäschchen abnehmen?«

»Halt den Mund!«, zischte Julia. »Ich weiß, du kannst nichts dafür, aber ich bin gerade nicht für Witze zu haben. Diesen Abend hatte ich mir eindeutig anders vorgestellt!«

»Ich mir auch, das kannst du mir glauben. Dafür ist der Fall mindestens so spannend wie Mozarts Don Giovanni. Hör zu …«

In hastigen Worten weihte Leo Julia in die Details ein.

»Wenn du mich fragst, klingt das alles doch ziemlich weit hergeholt«, sagte Julia schließlich. »Ich hätte den Oberpolizeirat eigentlich für vernünftiger gehalten, auch wenn es sich um einen Freund handelt. Was, glaubst du, ist bei einem älteren, gut situierten Mann wahrscheinlicher? Ein Mord oder ein Herzinfarkt?«

»Wir machen unsere Arbeit, dafür drückt Stukart ein Auge zu, was uns beide angeht, so einfach ist das«, erwiderte Leo achselzuckend. Er deutete auf die Kapelle hinter ihnen, wo der Mesner und der Wachmann warteten. »Komm, dann reicht es später vielleicht wenigstens noch für einen Schoppen Wein hier am Stephansplatz, wenn wir schon mal da sind.«

Mit dem Mesner betraten sie den Eingang zur Gruft. Leo nickte dem Wachmann zu. »Sie bleiben draußen und bewachen den Eingang. Keiner kommt hier rein! Verstanden?«

»Zu Befehl, Herr Inspektor!« Der Wachmann schlug pflichtschuldigst die Hacken zusammen.

Als Leo die Treppe nach unten stieg, war er doch froh, dass er den warmen Frack trug. Unglaublich, wie kalt es in so einer Gruft sein konnte! Er schlug den Kragen hoch und versuchte, mit Julias schwerem Koffer in der Hand nicht auf den schlüpfrigen Stufen auszurutschen. Der Mesner hatte sich die Petroleumlampe des Wachmanns ausgeborgt, die die Katakomben jedoch nur notdürftig ausleuchtete. Das Licht streifte bleiche Knochen und Schädel.

»Sie meinten vorhin, Sie kennen den Toten von einer Führung?«, fragte Leo den Mesner, während sie von Kammer zu Kammer weitergingen. Seine Stimme hallte in dem steinernen Gemäuer.

»Äh, ja«, sagte der Mesner bedrückt. »Er … er war gestern Abend bei der Gruppe dabei, mit der ich in der Gruft war. Seitdem war keiner mehr hier unten.«

»Und Sie haben nicht gemerkt, dass einer fehlte?«

»Es war eine ziemlich große Gruppe! Ich habe nicht so genau nachgesehen, außerdem hatte ich es eilig. Wenn jemand uns dort rauskommen sieht …«

»Bekommen Sie Ärger, klar.« Leo nickte. »Na, den bekommen Sie jetzt auch. Sogar noch viel größeren.«

»Ich … ich wollte doch niemandem etwas Böses!«, jammerte der Mesner. »Wen stört es schon, wenn die Leute sich hier unten gruseln? Gut, vielleicht hätten wir nicht unbedingt beim Gruseln nachhelfen müssen. Aber die Leute wollen das halt! Das hat wohl mit diesen ganzen Spukromanen zu tun, die es neuerdings gibt. Gespenster, Vampire, schwarze Mönche …«

»Was meinen Sie mit Nachhelfen?«, erkundigte sich Julia, die das Stativ über der Schulter trug. In ihrem festlichen Opernkleid erinnerte sie Leo hier in der Gruft an eine geisterhafte Dame aus einer früheren Zeit.

»Also, äh … na ja …«, stotterte der Mesner. »Manchmal drückt dir so ein Tourist eine extra Münze in die Hand, damit du seine Spezln erschreckst oder die werten Arbeitskollegen. Dann versteckt sich ein Freund von mir irgendwo hinter den Gebeinen. Heult und wimmert ein bisschen, manchmal trägt er auch eine weiße Kutte …«

»Sie spielen hier unten Gespenster?«, fragte Leo fassungslos.

»Es ist doch nur Spaß!«, klagte der Mesner. »Tut keinem weh, die Leut lachen eher drüber! Außerdem, wissen Sie, was ich verdiene, Herr Inspektor? Ich kann mir im Winter nicht mal Kohlen leisten! Bitte, hängen Sie mich nicht bei der Kirchenleitung hin!«

»Haben Sie denn gestern und heute auch so einen Mummenschanz aufgeführt?«, fragte Leo, ohne auf die Bitte des alten Kirchendieners einzugehen. Er dachte nach. Wenn Dr. Lichtenstein an einem Herzinfarkt gestorben sein sollte, könnte so ein grausiges Gespenst natürlich der Auslöser gewesen sein.

»Bei meiner Ehre, nein!«, erwiderte der Mesner. »Das machen wir nur sehr selten, eben auf entsprechenden Wunsch. Und bei dem bemitleidenswerten Herrn hätte es sicher auch nicht geklappt.«

»Warum?«, wollte Julia wissen. Mit sichtlichem Ekel tappte sie an einigen mumifizierten Leichen vorbei, die in der Kammer wie Puppen durcheinanderlagen.

»Na ja, der war sehr skeptisch. Hat immer wieder nachgefragt, wollte alles ganz genau wissen. Ehrlich gesagt war er eine ziemliche Nervensäge. Aber man soll von Toten ja nicht schlecht reden. Dort liegt er übrigens.«

Der Mesner hielt die Petroleumlampe in die Höhe und deutete in eine Ecke. Blinzelnd machte Leo eine leblose Gestalt aus, die hinter einigen aufgehäuften Knochen und bleichen Schädeln lag. Er bemerkte einen Zylinder, der dem Toten offenbar vom Kopf gefallen war.

»Sie haben hier nichts verändert?«, fragte er den Mesner.

Dieser schüttelte den Kopf. »Keinen einzigen Knochen hab ich angerührt, ich schwöre!«

Während Julia die Kamera und das Stativ aufbaute, bahnte Leo sich einen Weg durch Trümmer und modrige Gebeine. Der Tote lag ganz am Ende der Kammer. Er trug einen schwarzen, leicht fleckigen Anzug und mochte etwa fünfzig Jahre alt sein, mit einem kleinen Spitzbart. Die Brille war zur Seite gerutscht und hing mit dem Bügel nur noch an einem Ohr. Die Augen starrten leblos in die Dunkelheit, der Mund war zu einem lautlosen Schrei des Entsetzens aufgerissen.

Als hätte er im Moment seines Todes einen leibhaftigen Geist gesehen, dachte Leo. Er verwarf den Gedanken schnell wieder. Die unheimliche Umgebung ließ einen wirklich an Gespenster glauben.

Leo versuchte, sich vorzustellen, wie Dr. Theodor Lichtenstein noch vor ein paar Tagen mit dem Herrn Oberpolizeirat Schach gespielt hatte. Der Doktor hatte davon gesprochen, dass er bedroht werde. Von wem? Und warum? Nachdenklich berührte Leo die steifen Arme des Leichnams. Die Totenstarre hatte sich noch nicht wieder gelöst. Der altertümliche Zylinder lag etwa einen Meter entfernt.

»Wann hat die Führung denn gestern stattgefunden?«, wandte Leo sich an den Mesner, der verlegen ein wenig abseits stand.

»Na, etwa um die gleiche Zeit, so um acht Uhr abends. Wir waren vielleicht eine Stunde hier unten. In diesen Raum sind wir ganz zuletzt gegangen. Ich hebe ihn mir immer für den Schluss auf, weil … na ja, weil es hier besonders schauerlich aussieht.«

»Und gehen Sie mit Ihren Besuchern auch hier hinten in die Ecke?«, wollte Leo wissen.

»Nein, da muss er selber hingegangen sein. Ich würde das nie erlauben, wir bleiben immer auf den Wegen! Wie gesagt, der Herr war ziemlich neugierig. Er muss dort hingegangen sein, nachdem ich mit der Gruppe wieder umgekehrt bin. Vielleicht hat er ja was gesucht.«

»Vielleicht einen dummen August, der sich mit einem Tuch verkleidet hat.« Leo schnupperte. »Es riecht hier leicht nach Zigarrenrauch. Finden Sie nicht?«

Der alte Kirchendiener nickte. »Jetzt fällt es mir wieder ein. Der Herr hat geraucht hier unten. Obwohl ich es ihm verboten habe, weil der Rauch so schlecht abzieht. Er hat die Zigarre dann weggesteckt, aber vermutlich hat er sie später wieder hervorgeholt.«

»Hm …« Wieder schnupperte Leo. Der Anzug des Toten roch nach kaltem Rauch, Dr. Lichtenstein war offenbar ein starker Raucher gewesen. Aber da war noch etwas anderes …

Nur was …?

»Bist du mit deiner Untersuchung fertig?«, fragte Julia, die mittlerweile den fotografischen Apparat aufgebaut hatte. Es war eine Goldmann-Kamera, die Leo ihr vor einiger Zeit geschenkt hatte. Ein hölzerner Kasten mit Faltbalg, der nun ein wenig wacklig zwischen Trümmern und Knochen auf dem dreibeinigen Stativ aus Lindenholz stand. Julia hielt eine Art Tablett in der Hand, auf dem sich ein weißes Pulver befand. »Dann kannst du den Blitz für mich halten. Allein schaff ich das nicht.«

»Einen Moment noch.« Leo beugte sich über die Leiche und untersuchte sie ein wenig gründlicher. Die rechte Hand des Toten war zur Faust geballt. Wegen der Totenstarre ließ sie sich nicht öffnen, doch zwischen den starren Fingern hindurch konnte Leo ein paar braune Krümel entdecken. Er beugte sich ganz nah darüber und roch daran.

Leos Herz schlug schneller, als er den Geruch erkannte.

Tatsächlich … Stukart könnte recht haben.

Mit wachsender Aufregung wandte er sich an Julia. »Wenn du die Fotografien gemacht hast, schicke ich einen Kurier zu Professor Hofmann ins gerichtsmedizinische Institut. Die sollen die Leiche abholen und sich näher ansehen. Besonders die Zigarre.« Er deutete auf die geballte Faust des Toten. »Dr. Lichtenstein hält die Überreste immer noch in der Hand.«

»Er hat geraucht, na und?«, erwiderte Julia skeptisch.

»Und im Moment seines Todes behält er die Zigarre in den Händen, umklammert sie sogar? Außerdem ist da noch etwas anderes, nämlich …«

Etwas rumpelte, Knochen fielen klappernd zu Boden, und Leo zuckte zusammen. Verflucht, diese Gespenstergeschichten machten einen ganz verrückt!

»He! Wer ist da?«, rief er in die Dunkelheit hinein. Er wandte sich an den Mesner. »Herrgott, jetzt leuchten Sie doch mal vernünftig! Man sieht ja die Hand nicht vor Augen!«

Der Mesner nestelte an der Lampe, und Leo bemerkte eine Gestalt am Eingang der Kammer. Sie ging leicht gebückt, die Hände nach vorne ausgestreckt, das Geräusch schlurfender Schritte war zu hören.

Ein Untoter!, fuhr es ihm durch den Kopf.

Doch dann fiel Leo auf, dass der Untote einen modischen hellen Sommeranzug und einen Strohhut auf dem Kopf trug.

Außerdem fluchte er ziemlich gewöhnlich auf Wienerisch.

»Herrgottsakrament, ist das hier dunkel! Wie im Oarsch vom Großwesir!«

»Wer sind Sie?«, rief Leo. »Was haben Sie hier verloren?«

Nun stand der Mann im Schein der Petroleumlampe. Er war um die dreißig, groß, von athletischer Figur und mit einem dünnen Bleistiftschnauzbart über den Lippen.

»Harry Sommer vom Neuen Wiener Journal«, sagte der Mann blinzelnd. »Habe die Ehre, Herr Inspektor.« Er zückte Block und Stift. »So wie es aussieht, haben Sie in der Stephansgruft eine Leiche gefunden.« Er grinste. »Eine frische natürlich, kein Gerippe. Können Sie mir ein wenig mehr darüber …«

»Verflucht, wer hat Sie denn reingelassen?«, herrschte Leo ihn an.

»Na ja, der Wachmann.« Der Reporter zuckte mit den Schultern. »Also gut, so richtig reingelassen hat er mich nicht. Aber die Freiheit der Presse gebietet es nun mal …«

Wieder ertönte ein Rumpeln, dann ein kurzer Schrei und ein Stöhnen. Der Wachmann stolperte in die Kammer, er hielt sich die Knie, offenbar war er gerade über ein paar Knochen gestürzt.

»Bitte vielmals um Entschuldigung, Herr Inspektor! Aber der Bursche hat keine Ruhe gegeben, und plötzlich war er an mir vorbei und …«

»Sie verlassen jetzt unverzüglich den Tatort!«, schimpfte Leo. »Beide!«

»Aha, ein Tatort.« Der Reporter fing zu schreiben an. »Welches Verbrechen ist denn genau …«

»Das geht Sie gar nichts an!« Leo stapfte auf den frechen Kerl zu und packte ihn am Arm. Obwohl der andere größer und muskulöser war, ließ Leo keine Gegenwehr zu.

»He, was fällt Ihnen ein!«, rief der Journalist. »Sie können doch nicht einfach …«

»Ich kann noch viel mehr, wenn Sie jetzt nicht endlich verschwinden! Zum Beispiel, Sie verhaften wegen Störung der Polizeiarbeit.« Leo drehte sich zu Julia um. »Kannst du die Bilder auch allein machen? Ich denke, dieser Herr und ich haben draußen noch ein paar Wörtchen miteinander zu reden.« Er wandte sich an den schnaufenden Wachmann. »Und mit Ihnen auch! Vielleicht sollte ich demnächst ein Weibsbild dort draußen abstellen, das eignet sich besser als Türsteher als Sie, Sie Dämlack!«

Leo packte den protestierenden Reporter und schleppte ihn im Polizeigriff aus der Kammer.

Dabei sah er nicht, wie der Mann Julia freundschaftlich und sehr vertraut zuzwinkerte.

Kapitel 2

Aus »Spuk und Geistererscheinungen«von Augustin Rothmayer, geschrieben zu Wien 1895

Wien ist die Hauptstadt des Todes. Warum das so ist, weiß keiner. Aber nirgendwo sonst gibt es so viele Lieder über das Sterben, so viele Bezeichnungen dafür: Er hat an Abgang g’macht … Er hat die Patsch’n g’streckt … Er hat a Bank’l g’rissn … Er hat se niedag’legt … Er schaut se d’ Erdäpfel von unt’ an … Und das sind nur einige! Wenn aber Wien die Hauptstadt des Todes ist, dann müsste sie auch die Metropole der Geister und Gespenster sein. Schließlich steht der Glaube an das Übersinnliche in direktem Zusammenhang mit dem zutiefst menschlichen Wunsch, den Tod zu überwinden.

Julia drückte dem Kutscher ein paar Münzen in die Hand, griff nach dem schweren Koffer und stieg aus dem Fiaker.

»Soll ich dem werten Fräulein mit dem Gepäck helfen?«, fragte der Mann. »Wo wollen S’ denn hin?«

»Danke, zu freundlich, es geht auch so.« Julia lächelte steif, dann machte sie sich auf den Weg. Das fehlte ihr gerade noch, dass der Kutscher auch noch Kofferträger spielte! Die ganze Fahrt über war er ihr schon mit seinen anzüglichen Komplimenten auf die Nerven gegangen. Vermutlich hatte er sich ein dickes Trinkgeld ausgerechnet, oder gar Schlimmeres. Dabei wollte Julia auf keinen Fall, dass jemand erfuhr, wo genau sie hinwollte. Deshalb hatte sie ihn auch extra ein paar Straßenecken entfernt halten lassen.

Der Holzkoffer mit den Fotoplatten wog einiges, dazu kam die schwere Kamera. Beides hatte Julia gestern nach ihrem Einsatz in der Stephansgruft mit nach Hause genommen. Die vielen Schädel, Knochen und mumifizierten Leichen waren ihr die ganze Nacht nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Glücklicherweise hatte Sisi schon geschlafen, mit einem seligen Lächeln auf den schokoladenverschmierten Lippen. Ihre sogenannten Tanten hatten sie mal wieder verwöhnt. Oder vielleicht war es auch Türsteher Bruno gewesen, der Sisi noch im Bett ein Stück Schokolade zugesteckt hatte. Julia atmete tief durch. Wenigstens ihre Tochter schien einen schönen Abend gehabt zu haben.

Als sie den Fotokoffer unter das Bett geschoben hatte, waren die Bilder in ihrem Kopf aufgeflammt, ganz so als würde das Blitzlicht noch einmal in der Finsternis der Stephansgruft zucken. Dr. Theodor Lichtensteins vor Entsetzen erstarrtes Gesicht, die moosigen Gebeine ringsum, die geballte Faust des Toten mit den Tabakkrümeln … Von Letzterer hatte Julia noch eine Nahaufnahme gemacht, so wie es sich Leo gewünscht hatte, auch wenn sie immer noch nicht wusste, was ihn daran so interessierte.

Davon abgesehen war ihr Geburtstag eine einzige Katastrophe gewesen. Zuerst war der Traum von der Oper geplatzt, dann die Sache in der Gruft, der Eklat mit der Presse … Zwar waren Leo und sie danach noch auf ein Glas Wein in eines der besseren Lokale rund um den Stephansplatz gegangen, doch trotz des festlichen Anlasses war die Stimmung gedrückt gewesen – auch wenn Leo ihr hoch und heilig versprochen hatte, dass sie den Opernbesuch nachholen würden.

Mittlerweile hatte Julia das Haus in der Nußdorferstraße erreicht, ein dreistöckiges Gebäude mit klassizistischer Fassade, die grau war von Ruß und Straßenstaub. Hier im 9. Bezirk war an diesem Sonntagvormittag einiges los. Von Pferden gezogene Fiaker polterten über die Pflastersteine, eine Tramway bimmelte wild, Passanten eilten an Julia vorüber. Eben verließ ein eleganter Herr das Haus, sodass sie, ohne zu schellen, eintreten konnte. Sie ging die ausgetretene Stiege hoch in den zweiten Stock, wo sie bereits vom Lärm ratternder Schreibmaschinen, gebrüllten Befehlen, klingelnden Telefonen und eiligen Schritten empfangen wurde. Die Tür stand offen, und so betrat sie die Redaktionsräume des Neuen Wiener Journals. Ohne ein Wort ging sie an der Empfangsdame vorbei.

»He, Sie!«, rief ihr diese hinterher. »Fräulein! Sie können doch hier nicht einfach …«

Doch Julia war schon bei der Glastür, die den großen Büroraum von einem kleineren Büro dahinter trennte. Zornig öffnete sie die Tür und knallte den Fotokoffer so energisch auf den Schreibtisch, dass sie kurz befürchtete, die Fotoplatten darin könnten zerbrochen sein. Der Mann hinter dem Tisch blickte erschrocken auf.

»Kannst du mir mal erklären, was das gestern sollte!«, herrschte sie ihr Gegenüber an. »Was, in Gottes Namen, hattest du in der Stephansgruft verloren? Und was sollte dieses dämliche Zwinkern, Harry? Wenn Leo irgendwas gemerkt hat …«

»Hat er nicht. Und wenn doch …« Der athletisch gebaute Mann mit dem Bleistiftschnurrbart hatte sich wieder unter Kontrolle. Er zuckte mit den Schultern. »Ist ja wohl nicht verboten, dass eine Fotografin einen Reporter kennt.«

»Ich bin Tatortfotografin, schon vergessen, du Hornochse? Wenn jemand spitzkriegt, dass ich mit einer Zeitung zusammenarbeite, bin ich meinen Posten los! Außerdem würde mir das Leo niemals verzeihen.«

»He, jetzt mach mal halblang! Dafür, dass dein Freund sich so fesch anzieht, ist er ein ganz schöner Rüpel. Hat mir fast den Arm gebrochen.« Harry Sommer verzog schmerzlich das Gesicht. »Und dann hält er mir draußen eine Strafpredigt, als hätte ich einen leibhaftigen Mord begangen.« Er sah sie neugierig an. »Was ist denn jetzt mit dem Toten aus der Gruft? Ist der wirklich ermordet worden?«

»Das werde ich dir sicher nicht auf die Nase binden«, entgegnete Julia scharf.

Sie kannte Harry seit ihrer Kindheit. Er war in einem Dorf nicht weit von ihrem Heimatort aufgewachsen, ein frecher, vorlauter Bursche, ein wenig älter als sie, dabei schlauer und verschlagener als all die anderen Dorfbuben. Schon damals war im Grunde klar gewesen, dass der kleine Harald nicht im Innviertel bleiben würde. Im Grunde hätte er es ebenso zum erfolgreichen Geschäftsmann wie zum Chef einer Gangsterbande bringen können. Dass es ihn ausgerechnet zu einer Wiener Zeitung verschlagen würde, damit hatte auch Julia nicht gerechnet.

»Woher wusstest du überhaupt von dem Toten in der Stephansgruft?«, fragte sie. »Von mir hattest du das jedenfalls nicht. Ich war ebenso baff wie Leo, als ich dich da unten gesehen habe.«

Harry grinste. »Ich hab eben auch andere Quellen, mehr kann ich nicht verraten. Reporterehrenwort.«

»Du und Ehrenwort, pah!« Julia schnaubte. »Das ist wie Kaffee mit Salz.«

Vor ungefähr einem halben Jahr waren sie sich zum ersten Mal seit ihrer Zeit im Innviertel wieder begegnet. Ausgerechnet an einem Tatort. Ein Schlachter in Meidling hatte seine Frau auf offener Straße mit einem Messer abgestochen. Harry war überaus erfreut gewesen, Julia zu sehen, zwei Schiffbrüchige, die es in dieser lauten, riesigen Stadt angespült hatte. Er hatte versucht, Julia ein wenig über den Fall auszuhorchen, und schließlich hatte er sie gefragt, ob sie ein Bild vom Tatort für ihn machen könnte.

Seitdem arbeiteten sie hin und wieder zusammen, gingen zusammen was trinken, unterhielten sich, auch über die alten Zeiten. Julia verriet Harry das eine oder andere Detail aus der Polizeiarbeit und lieferte ab und zu heimlich Bilder, dafür bekam sie monatlich eine feste Summe – Geld, das sie für sich, vor allem aber für ihre Tochter gut brauchen konnte. Die Verbindung hatte sich für beide ausgezahlt, mittlerweile war Harry zum Chefreporter des Neuen Wiener Journals aufgestiegen, mit eigenem Büro und einem hochmodernen Telefonapparat.

»Sind da die Aufnahmen aus der Gruft drin?«, fragte er und deutete auf den Koffer auf dem Tisch.

»Die gehen dich nichts an«, sagte Julia. »Und ich werde dir auch sicher keine davon abgeben. Dann könnte ich auch gleich meine Kündigung einreichen.« Tatsächlich hatte sie die Fotoplatten noch nicht entwickelt, das würde sie später im Polizeipräsidium tun.

»Ich habe ein paar andere Bilder für dich, wie besprochen.« Sie öffnete den Koffer und kramte darin herum. »Der Unfall mit der Pferdetramway im 7. Bezirk und ein paar stimmungsvolle Aufnahmen vom Zentralviehmarkt und vom Schlachthof, wie gewünscht. Die Verhältnisse dort sind wirklich ein Skandal, nicht nur für die Tiere!«

Harry nickte. »Und deshalb wird unsere Redaktion knallhart darüber berichten. Damit sich etwas ändert. Ich schreibe schon an dem Artikel. Kannst dich auf mich verlassen, das wird eine spektakuläre Geschichte, an der keiner vorbeikommt.«

Sogenannte Sozialreportagen, Geschichten über die prekären Verhältnisse der einfachen Leute, waren das neue große Ding in den Zeitungen Wiens. Harry plante eine Reportage-Reihe über das Wiener Schlachthaus, wo täglich Tausende von Tieren verwertet wurden. Der Viehmarkt in Sankt Marx war einer der größten Europas, sogar mit eigenem Bahnhof. Eine riesige, blutige Fabrik – eine Fabrik, in der die dort arbeitenden Menschen nicht besser hausten als die Tiere, da war sich Julia sicher.

Mit anerkennender Miene betrachtete Harry die Fotografien auf seinem Schreibtisch. Wie so oft stand der oberste Knopf seines Hemds offen, die Ärmel waren burschikos hochgekrempelt. Wer jedoch genau hinsah, erkannte hinter der bürgerlichen Fassade immer noch den Kleinbauernsohn.

»Die sind wirklich gut, Julia. Meinen Glückwunsch! Man hört förmlich die Rinder schreien. Das Journal ist ja noch sehr jung, da brauchen wir starke, zu Tränen rührende Geschichten. Kannst du mir noch mehr solcher Bilder liefern?«

»Mal sehen, wann ich wieder dazu komme. Heute habe ich im Polizeipräsidium zu tun, Fotoplatten entwickeln …«

»Die Fotografien aus der Stephansgruft etwa?« Harry zwinkerte ihr zu. »Komm schon! Wenn ich schon kein Bild von dir bekomme, kannst du mir wenigstens ein bisschen was erzählen. Dein Freund sprach von einem Tatort. Ein Mord also …?«

»Das … wissen wir noch nicht«, sagte Julia zögerlich. »Es gibt gewisse Hinweise.«

»Und wer der Tote ist, magst du mir auch nicht sagen?«

»Harry, für wie blöd hältst du mich? Wenn ich dir das sage, brauchen die im Polizeipräsidium nur eins und eins zusammenzuzählen, dann wissen sie, woher du den Namen des Toten hast. Dann bin ich meinen Posten los und du deine beste Quelle.«

»Berufskrankheit, du musst verzeihen.« Er seufzte und hob entwaffnend die Hände. »Hast ja recht. Ich werde dich da nicht mit reinziehen. Also schreibe ich nur von einem mysteriösen Leichenfund in der Stephansgruft, das klingt schon mal nicht übel. In Ordnung?«

»Tu, was du nicht lassen kannst.« Julia schloss den Koffer. »Und jetzt entschuldige mich, ich muss noch ins Präsidium und dann zu meiner Tochter.«

Harry legte den Kopf schräg und musterte sie ernst. »Ich bewundere dich, Julia, wirklich. Wie du das alles schaffst. Diese grausige Arbeit, deine Tochter, ihre verfluchte Behinderung … Wenn du diesen rabiaten Schnösel mal zum Teufel jagst, du weißt, wo du mich findest …«