10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

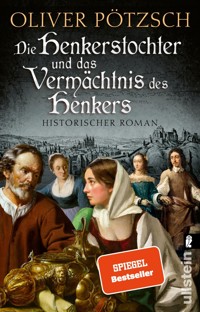

Ein sagenumwobener Schatz, das osmanische Heer vor Wien – und die Henkersfamilie mittendrin 1683: Das Reich ist in Gefahr, denn das osmanische Heer steht kurz vor Wien und ein vernichtender Krieg scheint unausweichlich. Auch um den alten Henker Jakob Kuisl steht es schlecht, körperliche Schmerzen und Sorgen plagen ihn. Umso erstaunter ist er, als er einen Brief von seinem früheren Weggefährten Nepomuk erhält, der ihn bittet, nach Passau zu kommen, um bei der Bergung eines Schatzes zu helfen. Jakob Kuisl tritt diese letzte große Reise in der Hoffnung an, mit seinem Anteil des Schatzes seiner Familie das Bürgerrecht zu erkaufen. Doch als der Henker in der Stadt an der Donau ankommt, macht er eine schreckliche Entdeckung: Sein Freund wurde auf entsetzliche Weise ermordet. Schnell erfährt Kuisl, dass er nicht der Einzige ist, den Nepomuk nach Passau gebeten hat: Vier frühere Kameraden haben ebenfalls Briefe erhalten. Und so schließen sich die fünf alten Söldner zusammen, um herauszufinden, wer Nepomuk getötet hat – und warum ... Oliver Pötzschs historische Romane begeistern ein Millionenpublikum: Mit der Mischung aus farbprächtigem Zeitkolorit und spannenden persönlichen Verwicklungen ist »Die Henkerstochter und das Vermächtnis des Henkers« ein großartiger Roman, in dem eine ganze Welt steckt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Die Henkerstochter und das Vermächtnis des Henkers

OLIVER PÖTZSCH, Jahrgang 1970, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist und Filmautor beim Bayerischen Rundfunk. Heute lebt er als Autor mit seiner Familie in München. Seine historischen Romane haben ihn weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht: Die Bände der Henkerstochter-Serie sind internationale Bestseller und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.

Von dem Autor sind in unserem Hause außerdem erschienen:Die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der schwarze Mönch · Die Henkerstochter und der König der Bettler · Der Hexer und die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der Teufel von Bamberg · Die Henkerstochter und das Spiel des Todes · Die Henkerstochter und der Rat der Zwölf · Die Henkerstochter und der Fluch der Pest · Die Henkerstochter und die Schwarze Madonna · Die Henkerstochter und das Vermächtnis des Henkers

Die Ludwig-Verschwörung · Die Burg der Könige · Der Spielmann · Der Lehrmeister · Das Buch des Totengräbers · Das Mädchen und der Totengräber · Der Totengräber und der Mord in der Krypta

Ein sagenumwobener Schatz, das osmanische Heer vor Wien – und die Henkersfamilie mittendri1683: Das Reich ist in Gefahr, denn das osmanische Heer steht kurz vor Wien und ein vernichtender Krieg scheint unausweichlich. Auch um den alten Henker Jakob Kuisl steht es schlecht, körperliche Schmerzen und Sorgen plagen ihn. Umso erstaunter ist er, als er einen Brief von seinem früheren Weggefährten Nepomuk erhält, der ihn bittet, nach Passau zu kommen, um bei der Bergung eines Schatzes zu helfen. Jakob Kuisl tritt diese letzte große Reise in der Hoffnung an, mit seinem Anteil des Schatzes seiner Familie das Bürgerrecht zu erkaufen. Doch als der Henker in der Stadt an der Donau ankommt, macht er eine schreckliche Entdeckung: Sein Freund wurde auf entsetzliche Weise ermordet. Schnell erfährt Kuisl, dass er nicht der Einzige ist, den Nepomuk nach Passau gebeten hat: Vier frühere Kameraden haben ebenfalls Briefe erhalten. Und so schließen sich die fünf alten Söldner zusammen, um herauszufinden, wer Nepomuk getötet hat – und warum ..Oliver Pötzschs historische Romane begeistern ein Millionenpublikum: Mit der Mischung aus farbprächtigem Zeitkolorit und spannenden persönlichen Verwicklungen ist »Die Henkerstochter und das Vermächtnis des Henkers« ein großartiger Roman, in dem eine ganze Welt steckt.

Oliver Pötzsch

Die Henkerstochter und das Vermächtnis des Henkers

Historischer Roman

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Oktober 2024© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, München (Hintergrundstruktur, Gesicht der jungen Frau); © Sphinx Fine Art / Bridgeman Images (Gold im Vordergrund); © Ashmolean Museum / Bridgeman Images (Körper der jungen Frau); © akg-images (Mann links); © akg-images / Erich Lessing (Frau links hinten); © akg-images / Joseph Martin (Paar rechts hinten); akg-images (Stadt Passau)Karte: Peter Palm, BerlinE-Book powered by pepyrus

Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

ISBN978-3-8437-3150-8

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Das Buch

Titelseite

Impressum

Dramatis Personae

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Epilog

Nachwort

Jakob Kuisls letzte Reise

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Dramatis Personae

Widmung

Für Jakob, Magdalena, Simon, Peter, Paul, Sophia, Georg, Barbara – und all die anderen Romanfiguren, die ihr mich schon so lange begleitet! Über die Jahre seid ihr Teil meiner Welt geworden.Dramatis Personae

Die Familie Kuisl

Jakob Kuisl, ehemaliger Schongauer Scharfrichter

Magdalena Fronwieser (geborene Kuisl), Jakobs ältere Tochter

Simon Fronwieser, Münchner Arzt und Magdalenas Mann

Peter und Paul, Söhne von Magdalena und Simon

Sophia, ihre Tochter

Georg Kuisl, Schongauer Scharfrichter, Jakob Kuisls Sohn und Nachfolger

Jakobs alte Kameraden aus dem Großen Krieg

Bruder Nepomuk, Stellvertreter des damaligen Feldwebels Jakob Kuisl

Wolf Schütz, Arkebusier

Paulus Seiler, Doppelsöldner

Severin Seiler, Doppelsöldner

Stotter-Piet, einfacher Söldner

Weitere Personen

Kurfürst Max Emanuel, bayerischer Herrscher

Kaiser Leopold I., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation

Eleonore Magdalene von Pfalz-Neuburg, Leopolds Gattin

Herzog Karl V. von Lothringen, oberster Heeresführer der kaiserlichen Armee

Kara Mustafa Pascha, türkischer Großwesir

Jan III. Sobieski, polnischer König

Prinz Eugen Franz von Savoyen, verarmter Adliger

Ernst Rüdiger von Starhemberg, Wiener Stadtkommandant

Stefan Seradly, ungarischer Agent

Joseffa, Hurenwirtin

Hieronimus Hörmann, ehemaliger Passauer Scharfrichter

Leonhard Fleischmann, derzeitiger Passauer Scharfrichter

Meister Konrad, Spitalmeister vom Heiliggeistspital zu Passau

Prolog

20. Juli Anno Domini 1683, vor den Mauern Wiens

Die Welt ging unter, und es gab kein Jüngstes Gericht.

Der Donnerhall war so laut, dass er Paul von den Füßen riss. Gleichzeitig traf ihn die Druckwelle der Explosion, es war, als packte ihn eine riesige, unsichtbare Faust. Wie eine Puppe wurde er durch die Luft geschleudert und stürzte in einen Graben. Im nächsten Moment flogen Trümmer und Steine über ihn hinweg. Keuchend presste er seinen Körper in die staubtrockene Erde des Schützengrabens. Wieder krachte es, diesmal gefolgt von einem sirrenden Geräusch, das Paul mittlerweile gut kannte. Die Balyemez-Geschütze der Türken verschossen Kugeln, die bis zu achtzig Pfund schwer waren. Wenn sie auf einen menschlichen Leib trafen, blieb von ihm nicht viel mehr übrig als eine rote Pfütze. Aber Menschen waren nicht das Ziel der Kanonen.

Ihr Ziel waren die Mauern Wiens.

Seit einer Woche belagerten die Türken nun schon die Hauptstadt des Deutschen Reiches. Wie ein Feuersturm waren sie von Ungarn her über die östlichen habsburgischen Lande hinweggefegt. Nichts und niemand hatte sie aufhalten können, auch nicht die hastig zusammengestellte kaiserliche Armee unter Herzog Karl von Lothringen. Die Türken kannten keine Gnade. In Hainburg an der Donau hatten sie Tausende Einwohner regelrecht abgeschlachtet, die Frauen zuvor vergewaltigt. In Perchtoldsdorf hatten die Bürger kapituliert und waren trotzdem mit Säbel und Kriegsbeil niedergemacht worden. Gefangene wurden zu Hunderten enthauptet, ihre Köpfe dem türkischen Großwesir zum Geschenk gemacht. Die wenigen Überlebenden schlug man in Ketten, um sie in fernen Ländern als Sklaven zu verkaufen.

Es war, als wäre der Teufel über die Christenheit gekommen.

Vorsichtig richtete Paul sich im Graben auf und spähte über das Glacis, die freigeräumte Fläche vor der Stadt. Es war mitten in der Nacht, überall brannten Feuer, sie tauchten die Gegend in ein infernalisches Licht. Dort, wo einmal die schmucken Wiener Vorstädte gewesen waren, standen jetzt nur noch einige wenige Ruinen. Verkohlte Kirchtürme, schwarze Dachbalken, entblößt wie Gerippe, davor der aufgeblähte Kadaver eines Pferdes … Hier hatten vor einigen Tagen die kaiserlichen Soldaten selbst alles niedergebrannt, um den Feinden keine Deckung zu bieten. Die öde Landschaft war durchzogen von frisch ausgehobenen Gräben, tödlich spitzen Palisaden und aufgeschütteten Wällen. Weiter hinten erhoben sich die Wiener Festungsbauten – Kurtinen, Ravelins, Bastionen …

Zehntausend Soldaten und sechstausend Freiwillige gaben ihr Bestes, um den Feind abzuwehren. Doch wie lange noch? Die Türken hatten eine wichtige Wasserleitung gekappt, kleine Gruppen von Krimtataren waren an manchen Stellen schon bis auf wenige Meter an die Schanzanlagen herangerückt, an einigen Mauerabschnitten wurde bereits mit Flinten und Granaten auf engstem Raum gekämpft, Minengänge waren ausgehoben worden. Kurz zuvor hatten die letzten Fliehenden die Stadt über die Donau verlassen, auf schwer beladenen Zillen. Seitdem war es von außerhalb beinahe unmöglich, mit den Einwohnern Kontakt aufzunehmen. Nur ein paar todesmutige Männer wagten sich durch die Reihen der Türken, um wichtige Botschaften in die Stadt zu bringen.

Paul war einer von ihnen.

Während er den Blick über die vor ihm liegende Ödnis schweifen ließ, dachte er daran, wie seltsam ihm das Leben doch bislang mitgespielt hatte. Seine Ohren waren von der Explosion noch taub, eine beinahe friedliche Stille breitete sich in ihm aus.

Endlich …

Es war, als wären all die harten Jahre zuvor nur Vorbereitung gewesen für diese eine Nacht.

Als Enkel eines Schongauer Scharfrichters war Pauls Laufbahn eigentlich vorherbestimmt gewesen. Und tatsächlich hatte er schon als kleiner Junge davon geträumt, ein Henker zu werden, so wie der Großvater einer gewesen war – gefürchtet, schnell mit dem Richtschwert, Herr über Leben und Tod. Während seine Mutter und seine Geschwister mit ihrer Herkunft aus einer geächteten Henkersfamilie haderten, hatte ihn das Enthaupten, Ertränken, Rädern, ja, auch das Foltern stets fasziniert. Paul war immer anders gewesen als der Rest der Familie, und die hatte ihn das Anderssein auch spüren lassen.

Bei Gott, er hatte versucht, ihnen zu gefallen, immer wieder! Ein letztes Mal vor zwei Jahren, als er zum Onkel nach Schongau zurückgegangen war, um seine Lehre doch noch abzuschließen. Dann hatte es wieder einmal Streit gegeben, wie so oft, und schließlich war er gegangen, im Zorn und ohne Abschiedsgruß.

Aber dann war ein Wunder geschehen.

Paul hatte eine neue Familie gefunden. Eine, die ihn so akzeptierte, wie er war, die seine Fähigkeiten schätzte, ihn umarmte und belohnte, aber auch maßregelte, wenn es denn sein musste.

Diese Familie war die Armee.

Schon kurz nachdem Paul Schongau verlassen hatte, hatte er sich in Augsburg anwerben lassen. Es war ganz leicht gewesen, eine hastig hingekrakelte Unterschrift hatte genügt, und der Obrist hatte ihm das Handgeld von zwölf Gulden ausgehändigt, mehr, als Paul als Henkerslehrling in einem Jahr verdiente. Seitdem war er mit seinesgleichen unterwegs, mit Hasardeuren, Glücksrittern und anderen verkrachten Existenzen, die auf einen Neuanfang hofften. Ehemalige Dienstboten und Tagelöhner waren darunter, Bauernsöhne, Studenten, ja sogar Geistliche – die Armee machte sie alle gleich. Im Kampf standen sie Seite an Seite, sie fochten, soffen, aßen, lebten und lachten – und starben gemeinsam.

Noch nie hatte sich Paul so zu Hause gefühlt wie in der Armee.

Sein Mut, seine Gewandtheit, vor allem aber sein berserkerhaftes Kämpfen hatten ihn schnell aufsteigen lassen. Die letzten Monate war er schließlich im kaiserlichen Heer untergekommen, in einem der ersten Grenadier-Bataillone, das gegen die Türken kämpfte. In Raab hatte er sich vor ein paar Wochen todesmutig den Tataren entgegengeworfen, bewaffnet nur mit diesen neuen, todbringenden Granaten. Sein Hauptmann hatte ihn daraufhin als Kurier empfohlen, und seitdem hatte es ein paar lebensgefährliche Einsätze gegeben. Als einziger Kurier seines Bataillons war Paul jedes Mal durch die feindlichen Reihen geschlüpft.

Und jetzt war er hier, im Gepäck den vielleicht wichtigsten Auftrag seines Lebens.

Ein letztes Mal spähte Paul in die Dunkelheit. Der zerschmetterte Körper eines Tataren lag nicht weit entfernt auf dem Glacis, sonst war kein Mensch zu sehen.

Paul kletterte aus dem Graben und lief geduckt über die freie Fläche. Bevor er das Glacis erreicht hatte, war er durch einige Arme der Donau geschwommen, die nasse Kleidung klebte ihm noch immer am Leib. An seinem Gürtel hing, zum Glück unversehrt, die wasserdichte Schweinsblase, in der sich gleich mehrere verschlüsselte Dokumente befanden. Es waren versiegelte Briefe, verfasst von keinem Geringeren als Herzog Karl V. von Lothringen, adressiert an den Wiener Oberbefehlshaber Ernst Rüdiger von Starhemberg. Darin wurde der so sehnlichst erhoffte Entsatz angekündigt. Es hieß, dass der polnische König mit einer großen Armee der Stadt schon bald zu Hilfe eilen würde, außerdem Hilfstruppen aus Sachsen, Bayern und vielen anderen Teilen des Reiches. Die Stadt durfte nicht kapitulieren!

Bevor der Regimentskommandant Paul ausschickte, hatte er dem jungen Grenadier noch einmal klargemacht, wie wichtig es war, dass diese Briefe Wien erreichten. Man wusste von drei Kurieren, die bereits abgefangen und gefoltert worden waren. Ihre auf Pfählen aufgespießten Köpfe hatten kaiserliche Soldaten am Ufer der Donau entdeckt. Paul war der vierte Kurier, der letzte. Er durfte nicht versagen! Wien war das Tor zum christlichen Europa. Wenn die Stadt fiel, waren die Türken nicht mehr aufzuhalten.

Hundert Dukaten waren Paul versprochen worden, wenn es ihm gelang, die Nachrichten zu überbringen. Ein fürstlicher Lohn! Doch wenn Paul ehrlich war, war es gar nicht das Geld, was ihn reizte, es war die Gefahr. So war es schon immer gewesen. Die Gefahr machte ihn … unsterblich. Ja, so kam er sich vor: unsterblich! Dann verschwand auch der Zorn, der ihn von Zeit zu Zeit übermannte und ihn auch in Schongau bei seiner Familie immer wieder hatte anecken lassen. In der Gefahr war er ganz ruhig, ganz bei sich.

So wie auch jetzt.

Nur dumpf, wie von fern, hörte er das Donnern der türkischen Kartaunen in seinen tauben Ohren. Irgendwo schlug eine der schweren Kanonenkugeln ein. Über das Glacis rannte Paul auf die Bastionswälle und die sternförmigen Mauern zu, kletterte todesmutig über Palisaden, sprang über Gräben. Der Kommandant hatte ihm zuvor ein kleines, verstecktes Ausfalltor in der Stadtmauer genannt. Dort sollte er auf sich aufmerksam machen, am besten mit lauter Stimme ein christliches Gebet sprechen. Viel Zeit würde er nicht haben, bis die Feinde ihn entdeckten und er verloren war. Denn als Bewaffnung besaß er nicht mehr als einen kurzen Katzbalger, einen Dolch und einige Handgranaten.

Paul hatte bereits den vordersten Wall überwunden und den Stadtgraben erreicht, als er nicht weit von der Mauer entfernt den Eingang zu einem schmalen Tunnel entdeckte. Das Loch war mit Balken provisorisch abgestützt, aus dem Inneren drangen scharrende Geräusche.

Paul hielt inne. Er ahnte, um was es sich handelte. Es war ein Schacht, den die Türken in die Erde gegraben hatten, um dort eine ihrer berüchtigten Minen anzubringen.

Eine Mine direkt unter der Stadtmauer.

Die Osmanen waren Meister darin, mithilfe von Sprengungen ganze Mauerringe in sich zusammenfallen zu lassen. Offenbar war es dem Feind im Schutze der Gräben und der Dunkelheit gelungen, nahe genug an die Befestigung heranzukommen. Paul zögerte. Eigentlich hatte er an der Mauer entlang bis zu dem kleinen Ausfalltor laufen wollen, aber die Grabungsgeräusche deuteten darauf hin, dass die Arbeit der Türken schon ziemlich weit vorangeschritten war. Gut möglich, dass irgendwo in der Nähe eine Eliteeinheit Janitscharen versteckt lag, die auf die Sprengung und den Einsturz der Mauer wartete. Dann würden sie in die Stadt einfallen, eine Bresche schlagen, andere Soldaten würden folgen …

Der Anfang vom Ende Wiens.

Eine Weile noch stand Paul unschlüssig da, dann griff er zu seinem Katzbalger und näherte sich dem Tunneleingang. Er spähte hinein und sah weit hinten das schwache Leuchten einer Laterne, konnte die Umrisse einiger Gestalten ausmachen.

Es waren drei Männer, sogenannte Lagumci, türkische Mineure, sie trugen um den Kopf feuchte Tücher, zu Turbanen gewickelt, in den Händen hielten sie Schaufeln und Hacken. Wenn Paul die Entfernung zur Mauer richtig einschätzte, waren sie bereits am Ziel angelangt. Wieder zögerte er.

Die Briefe … Dein Auftrag, denk an deinen Auftrag!

Plötzlich blitzte in der Dunkelheit des Tunnels ein anderes, kleineres Licht auf. Aufgrund seiner vorübergehenden Taubheit konnte Paul noch immer schlecht hören, aber das beständige Flackern und die kleinen Funken sagten ihm, dass es sich wohl um eine brennende Zündschnur handelte.

Damit war die Entscheidung gefallen.

Mit erhobenem Kurzschwert stürzte Paul in den Tunnel, seine Klinge bohrte sich tief in den Bauch des ersten Mannes, bevor dieser überhaupt schreien konnte. Paul zog den Katzbalger wieder heraus und wandte sich den beiden anderen Mineuren zu, die nun ihrerseits die Schaufeln fallen ließen und lange, krumme Dolche zogen. Zwischen ihnen am Boden lag ein großes Pulverfass, aus dem die brennende Zündschnur ragte. Weitere Fässer standen hinten an der Felswand.

Mit seinen schweren Stiefeln versuchte Paul, die Flammen auszutreten, aber dafür musste er seine Gegner kurz aus den Augen lassen. Er sah einen Schatten auf sich zurauschen, dann spürte er einen brennenden Schmerz an der Seite. Paul brüllte vor Wut. Nur gedämpft drang sein eigener Schrei zu ihm durch, ebenso wie die Schreie des tödlich verletzten ersten Türken, der sich die Hände vor den Bauch hielt. Seine Eingeweide quollen ihm zwischen den Fingern hervor.

Paul biss die Zähne zusammen und hieb mit dem Katzbalger auf die zwei verbliebenen Mineure ein. Einen von ihnen traf er am Hals, Blut schoss aus der Wunde, und noch immer brannte die Lunte.

Der dritte Mann warf ihn von hinten zu Boden, sie rangen miteinander wie Tiere, wälzten sich im Dreck. Die Zündschnur brannte weiter. Ihr stetes Zischen klang für Paul wie das leise Wispern einer Natter.

Paul hatte die Kraft seines Großvaters geerbt. Es gelang ihm, den Mann mit den Knien niederzudrücken und unten zu halten, gleichzeitig führte er seinen Dolch gegen die Kehle des Gegners. Der Mann packte Pauls Dolch und versuchte mit aller Kraft, die breite Klinge von sich wegzuschieben, doch Paul war unerbittlich. Er drückte nach unten, drückte und drückte. Das bärtige Gesicht des Mineurs war dreckig und schweißnass, im Licht der Grubenlaternen funkelte das Weiß seiner Augen wie Elfenbein. Er spie Paul einen Fluch ins Gesicht.

»Kafir … öl … Kafir!«, glaubte Paul gedämpft zu vernehmen.

Pauls Klinge war nur noch einen Fingerbreit von der Kehle des Mannes entfernt, da flackerte erstmals Todesangst in den Augen seines Feindes.

»Kafir … Kafir …«

Da sah Paul aus dem Augenwinkel wieder die brennende Lunte.

Sie war fast abgebrannt, das Feuer hatte das Pulverfass beinahe erreicht.

Nur noch einen Fingerbreit …

Paul lockerte seinen Griff, sprang auf und stürzte auf das Fass zu.

Im letzten Augenblick gelang es ihm, die Lunte zu löschen. Doch da spürte er schon die Klinge seines Feindes an der Kehle, der kalte Stahl grub sich in seinen Hals … Und ein gewaltiges Donnern ertönte, so laut, dass es trotz der Taubheit in seinen Ohren dröhnte.

Eine zweite Mine!, ging Paul noch durch den Kopf. Die Briefe, die …

Ein großer schwarzer Vogel breitete seine Schwingen aus und trug Paul davon. Der Vogel hatte gütige Augen, nichts Grausames war in seinem Blick.

Das Letzte, was Paul durch den Kopf schoss, war, dass ihn die Augen an den warmherzigen Blick seiner Mutter erinnerten. Aller Hass wich aus ihm.

Ein weiteres Donnern erklang, es tönte laut wie von himmlischen Fanfaren.

Dann hatte Paul seinen Frieden gefunden.

Kapitel 1

Eine Woche später, wenige Meilen vor Passau

Schwärze … Donnern … Schreie … Pechschwarze, dampfende Erde tat sich unter Magdalena auf und verschluckte sie. Sie wusste genau: Dies war der Höllenschlund, und irgendwo dort unten war Paul! Sie musste ihn retten, sie musste …

»Magdalena? Magdalena …?« Jemand packte sie unsanft.

Magdalena schlug die Augen auf. »Wo … wo bin ich? Was … ist geschehen?« Sie wischte sich übers Gesicht und spürte, dass es nass von Schweiß war.

»Du bist in der Kutsche, mit mir. Du hast nur schlecht geträumt. Alles ist gut.«

Simons warme, vertraute Stimme drang zu ihr durch, und sofort war Magdalena hellwach. Sie richtete sich auf der harten Sitzbank auf und schüttelte sich. »Tut … tut mir leid, ich muss wohl eingeschlafen sein.«

»Ein Wunder, dass du schlafen kannst«, sagte Simon lächelnd und reichte ihr sein spitzenbesetztes Taschentuch, damit sie sich den Schweiß abwischen konnte. »Ich habe seit unserer Abreise in München kein Auge zugemacht. Der Kurfürst sollte diese Kutsche deinem Bruder als neues Folterinstrument verkaufen! Außerdem ist es hier drin um die Mittagszeit so heiß wie auf einem Scheiterhaufen.« Simons Miene wurde ernst. »Du hast wieder von Paul geträumt, nicht wahr?«

Magdalena nickte. »Es ist furchtbar! Seit Tagen geht das nun schon so.« Sie sah ihren Mann angstvoll an. »Ich fürchte, es ist etwas passiert, Simon. Etwas … etwas Schlimmes.«

»Ich habe auch oft üble Träume«, erklang neben ihr die müde Stimme ihres ältesten Sohns Peter. »Zum Beispiel von meinem Professor oder von Prüfungen, zu denen ich nicht erscheine.« Der junge Student nahm den Kneifer ab und sah blinzelnd von seinem Buch hoch. »Das muss nichts bedeuten, Mutter. Du hast Angst um Paul, das ist nur zu verständlich. Das haben wir alle. Nun, vielleicht wissen wir schon bald mehr. Wobei die Wahrscheinlichkeit …«

»Hör mir auf mit deinen saublöden Wahrscheinlichkeiten, du Schlaumeier!«, giftete ihn Magdalena an. »Eine Mutter spürt, wenn ihrem Kind etwas passiert ist, Punktum! Das könnt ihr Mannsbilder nicht verstehen.«

Mit einem Seufzer wandte sich Peter wieder seinem Buch zu. Seit Stunden schon hockte er über irgendwelchen anatomischen Skizzen. Er hatte Magdalena erklärt, es beruhige ihn. Für sie war es nach wie vor ein Rätsel, wie einen aufgeschnittene Leiber und freigelegte Knochen und Sehnen beruhigen konnten. Aber ihr mittlerweile einundzwanzigjähriger Sohn war schon immer ein wenig verschroben und vergeistigt gewesen. Peter studierte Medizin in Ingolstadt und lebte in einer Welt der Bücher. Ganz anders als Paul, der jüngere ihrer beiden Söhne, dem der Reiz von Büchern immer ein Rätsel geblieben war.

Paul …

Magdalena sah aus dem Fenster der Kutsche und betrachtete den schier endlos langen Zug an Pferden, Kutschen, rumpelnden, mit Geschirr behängten Wägen, einachsigen Karren mit aufgeprotzten Kanonen, vor allem aber an marschierenden Soldaten, der sich vor und hinter ihnen erstreckte. Der bayerische Kurfürst Max Emanuel hatte zu den Waffen gerufen, und Tausende waren ihm gefolgt. Das, was sich vor Jahren bereits angedeutet hatte, was aber außer ein paar strengen Mahnern keiner hatte richtig ernst nehmen wollen, war tatsächlich eingetroffen.

Die Türken standen vor Wien.

Aus Erzählungen wusste Magdalena, dass dies schon einmal der Fall gewesen war. Etliche Generationen war das nun her, doch noch immer erzählten die Menschen davon, eine Geschichte wie ein böses Märchen. Damals waren die Türken wegen eines frühen Wintereinbruchs wieder abgezogen, ganz so, als hätte Gott selbst in die Schlacht eingegriffen. Doch danach sah es dieses Mal nicht aus. Es war Hochsommer, das Korn stand hoch, schon seit Tagen wehte kein Lüftchen. Das Abkommen, das vor zwei Jahren in Altötting zwischen dem Kaiser und dem bayerischen Kurfürsten geschlossen worden war, die sogenannte Heilige Allianz, verpflichtete Max Emanuel zum Beistand. Magdalenas Familie, auch ihr knurriger Vater Jakob Kuisl, waren damals in Altötting dabei gewesen, sie hatten sogar im letzten Augenblick ein Attentat auf den deutschen Kaiser verhindern können. Und auch jetzt warf sie das Schicksal wieder einer ungewissen Zukunft entgegen.

Magdalenas Blick schweifte über die einzelnen Soldaten, die von dem langen Marsch in der Hitze erschöpft wirkten.

»So junge Burschen!«, sagte sie traurig. »Wie viele von denen werden wohl nicht mehr heimkehren?«

Und jeder von ihnen hat eine Mutter, ging ihr durch den Kopf.

Vor fünf Tagen waren sie von München aufgebrochen, seitdem hatte es nicht mehr geregnet. Die Nachmittagssonne brannte unbarmherzig herab auf die Rüstungen der berittenen Kürassiere. Die polierten Helme der Pikeniere funkelten im gleißenden Licht, die bis zu sechs Schritt langen Lanzen lasteten schwer auf ihren gebeugten Rücken. Die Hufe der Pferde wirbelten Wolken von Staub auf, sodass über dem Tross mit seinen Versorgungswägen, Trommlern und Fahnenträgern, aber auch über der Infanterie und der Kavallerie ständig ein gelblicher Dunst hing.

Wo bist du, Paul? Wo? Lebst du noch?

Die Albträume, die sich jedes Mal um Paul drehten, quälten Magdalena jetzt seit ungefähr einer Woche. Das war auch der Grund gewesen, warum sie sich als Frau dem Heerestross angeschlossen hatte. Der Kurfürst höchstpersönlich hatte Simon und Peter abkommandiert, als Feldärzte sollten die beiden sich um die verwundeten Soldaten vor Wien kümmern. Schon Simons Vater war einst ein fahrender Feldscher gewesen, und tatsächlich hatte Simon die Aufgabe gereizt, auch wenn er dafür seine gut gehende Praxis im Münchner Kreuzviertel vorübergehend schließen musste. Peter befand sich noch im Medizinstudium, doch auch ihn hatte Max Emanuel einberufen. Ein berittener Bote hatte das versiegelte Befehlsschreiben zur Ingolstädter Universität gebracht, wo auch viele andere Ärzte dem Ruf der Heeresleitung gefolgt waren. Eigentlich hatte Magdalena mit ihrer jüngsten Tochter Sophia in München bleiben wollen. Doch da war jene winzige Hoffnung, die sie am Ende dazu verleitet hatte, das Heer und Simon und Peter zu begleiten.

Die Hoffnung, ihren jüngeren Sohn zu finden und ihn wieder in die Arme zu schließen.

Vor fast zwei Jahren war Paul aus Schongau verschwunden, seitdem hatten sie nichts mehr von ihm gehört. Es hatte einen letzten großen Streit zwischen ihm und seinem Onkel Georg gegeben, dem amtierenden Schongauer Scharfrichter, bei dem Paul in die Lehre gegangen war. Die beiden hatten sich am Ende wegen irgendeiner Kleinigkeit geprügelt, und Paul hatte seinem Onkel, der selbst kein Schwächling war, einen Arm gebrochen und zwei Zähne ausgeschlagen. Zuvor hatte Paul schon mehrmals davon gesprochen, er hätte große Lust, sich als Söldner zu verdingen. Vielleicht war er ja in dem großen bayerischen Heer untergekommen, das nun nach Wien zog?

Magdalena starrte auf die vorbeiziehenden Soldaten, der Staub ließ sie blinzeln.

Wo bist du? Wo?

Dass sie derzeit so viel von Paul träumte, bedeutete nichts Gutes. Sie musste etwas tun, irgendetwas!

Stöhnend streckte sich Simon neben ihr auf der knochenharten Sitzbank. »Verflucht, geht das langsam voran!«, schimpfte er. »Da hätten wir auch gleich zu Fuß gehen können.«

»Im Gehen kann ich nicht lesen«, gab Peter zurück. »Wir sollten dem Kurfürsten dankbar sein, dass er uns zumindest eine Kutsche zur Verfügung gestellt hat.« Er deutete auf den schweren Wälzer, den er aufgeschlagen auf seinem Schoß hielt. »Das Buch habe ich in der Ingolstädter Bibliothek gefunden. Professor Leininger hat mir freundlicherweise erlaubt, es auszuleihen. Die Stiche darin sind äußerst detailliert …«

Magdalena warf einen Blick auf die aufgeschlagene Seite, wo auf einem Bild einem Soldaten eben mit einer Säge ein Bein abgesäbelt wurde. Ihr wurde übel.

»Jaja …« Simon nickte. »Das berühmte Feldbuch der Wundarznei, von Hans von Gersdorff. Das habe ich damals auch gelesen. Ist nicht schlecht. Aber einiges darin ist hoffnungslos veraltet. Außerdem wird dir das Lesen auf dem Schlachtfeld schnell vergehen, mein Sohn.« Er wies nach oben, wo auf dem Dach der Kutsche seine große Arzttasche verstaut war. »Wir sollten lieber die chirurgischen Instrumente noch einmal schleifen lassen. Wenn es zur Amputation kommt, muss es vor allem schnell gehen.«

»Oder man setzt Laudanum als Betäubungsmittel an«, entgegnete Peter beflissen. »Ich habe erst kürzlich ein Buch gelesen, in dem …«

Magdalena schloss die Augen und lauschte nur noch beiläufig dem monotonen Gespräch von Vater und Sohn. Es war immer das Gleiche. Wenn Simon und Peter zusammenkamen, ging es nur noch um Medizin. Kein Wunder, dass Paul schon früh mit der Familie gefremdelt hatte.

Die Erlebnisse vor zwei Jahren in Altötting hatten die Kuisls noch einmal zusammengeschweißt, doch dann waren Magdalena, Simon und ihre jüngste Tochter Sophia wieder nach München gereist, und ihr Vater war mit Paul heimgekehrt nach Schongau. Im Trott des Alltagslebens hatten sie sich aus den Augen verloren.

Und dann war Paul verschwunden …

» … was allerdings die Wirkungsdauer von Laudanum betrifft, bin ich skeptisch«, sagte Peter eben. »Was ist, wenn der Patient aufwacht, wenn ich ihm gerade das Bein abtrenne? Muss er zusätzlich noch ans Bett gefesselt werden? Ich denke, man sollte vielleicht selbst einmal erproben, ob …«

»Herrgott, könnt ihr zwei mal mit euren Schauergeschichten aufhören!«, wetterte Magdalena. »Da wird einem ja noch schlechter als vom Geschaukel in der Kutsche.«

Vater und Sohn schwiegen betreten.

»Ich halte es nach wie vor für einen Fehler, dass du mitgekommen bist«, sagte Simon schließlich. »Ich meine, der Peter und ich, wir zwei hätten doch auch nach Paul Ausschau halten können …«

»Ich denke, ihr werdet bald genug mit dem Absägen von Gliedmaßen zu tun haben«, entgegnete Magdalena unwirsch. »Außerdem hast du dich doch nie sonderlich für Paul interessiert.«

Simon seufzte und hob die Augen zum Himmel. »Magdalena, bitte nicht wieder die gleiche Leier! Paul ist ebenso mein Sohn wie deiner. Aber wir haben auch noch eine Tochter.«

»Die ist bei meinem Vater gut aufgehoben«, erwiderte Magdalena. »Sophia liebt ihren Großvater, und dem alten Knurrhahn tut es gut, wenn die Enkelin bei ihm ist. Er ist dann ganz anders, weicher …«

»Sie tanzt ihm auf der Nase herum«, warf Peter lächelnd ein. »Beim Großvater darf Sophia alles. Vermutlich kann sie sich schon jetzt vor lauter süßem Zwetschgenlatwerg nicht mehr rühren.«

Sie hatten Sophia nach Schongau geschickt, wo sich der Großvater während ihrer Abwesenheit um die Enkelin kümmern sollte. Magdalenas Schwester Barbara lebte zwar ebenfalls in München, doch bei ihr konnte Sophia nicht bleiben. Ihr Mann war Musikant, und die beiden reisten ständig von Jahrmarkt zu Jahrmarkt.

Sophia war mittlerweile zwölf und fürchterlich altklug. Wenn sie anfing, mit ihrer Mutter zu debattieren, konnte sie einen schier in den Wahnsinn treiben. Da der Großvater jedoch recht maulfaul war, biss Sophia bei ihm vermutlich auf Granit. Magdalena schmunzelte unwillkürlich. Wie es den beiden wohl gerade erging?

»Wie lange wird Wien wohl noch durchhalten können?«, unterbrach Peter ihren Gedankenfluss. Er putzte nervös seinen Zwicker. Wie immer war er unter seinen dünnen schwarzen Haaren etwas blass, er hatte die zierliche Statur seines Vaters. »Es heißt, die Stadt sei völlig auf sich allein gestellt. Was die Flugblätter und Zeitungen so berichten, muss die osmanische Armee wohl so groß sein wie noch keine Armee zuvor. Es sind Hunderttausende! Das ›Heer des Teufels‹ nennen sie es.«

»Alleine, und auch zusammen mit den Franken, den Sachsen und anderen Truppen, können die bayerischen Soldaten ohnehin nichts gegen die Türken ausrichten«, erwiderte Simon achselzuckend. »Wir müssen wohl oder übel auf die Unterstützung des polnischen Königs warten. In Passau sollten wir solange sicher sein.« Er runzelte die Stirn. »Natürlich nur, wenn Wien nicht vorher fällt.«

Erst gestern hatten sie erfahren, dass es zunächst nach Passau gehen sollte, wohin der Kaiser mit seinem Hofstaat in aller Eile geflohen war. Dort wollte man auf den Entsatz aus Polen warten. Wie lange das dauern würde, vermochte derzeit keiner zu sagen.

»Ausgerechnet Passau!«, seufzte Peter. »Bei uns in der Universität spotten sie, dass es keine gottesfürchtigere Stadt im weiten Umkreis gibt. Ein Volk von Knierutschern und Weihrauchschwenkern! Der Fürstbischof hat dort die Zügel fest in der Hand.«

»Ein wenig Gottesfurcht kann uns allen nicht schaden«, sagte Magdalena. »Am Ende können uns weder die Polen noch irgendeine andere Armee auf der Welt gegen die Türken helfen, sondern nur Gott allein.«

Sie selbst war von dem Vorhaben, eine unbestimmte Zeit lang in Passau unterzukommen, durchaus angetan. Vielleicht ergab sich so die Gelegenheit, länger und gezielter im bayerischen Heer nach Paul Ausschau zu halten. War es verwerflich, wenn ihr das Schicksal ihres Sohnes näher war als das Schicksal der gesamten Christenheit?

In der Nähe ertönte der krachende Schuss einer Muskete, und Magdalena zuckte zusammen. Weitere Schüsse folgten, dann das Donnern von Kanonen. Reiter preschten an ihnen vorbei, Fanfaren schmetterten.

Simon lächelte beruhigend. »Keine Angst. Vermutlich kündigen sie nur unsere Ankunft an. Passau kann nicht mehr weit sein.«

»Ja, vermutlich«, murmelte Magdalena. Sie spähte aus dem Fenster, wo am Horizont tatsächlich die Silhouette einer Stadt auftauchte, noch ganz fern, kaum mehr als ein Gleißen. Von irgendwoher erklang leises Sturmgeläut, so als würde ein Feuer übers Land ziehen.

Magdalena kam es vor, als würden die kalten Finger des Krieges schon jetzt nach ihr greifen.

Sie war nur froh, dass Sophia in Sicherheit war.

Hoffentlich passte der Großvater gut auf sie auf.

»Nur noch eine Geschichte, ja? Die, wo der Doktor sich selbst in die Luft sprengt, in dem finsteren Turm! Bitte, Großvater!«

Jakob Kuisl stöhnte. So ging das nun schon seit fast zwei Stunden. Sophia war zwar schon zwölf, doch noch immer liebte sie es, wenn der Großvater ihr abends im Bett Gutenachtgeschichten vorlas, je gruseliger, desto besser. Wobei Vorlesen das falsche Wort war … Oft fing er eine Geschichte an, woraufhin Sophia ihm schon bald ins Wort fiel und die Erzählung weitersponn. So fabulierten sie sich quer durch Sagen, Legenden, Flugblätter und Hauskalender. Es war ihr gemeinsames Spiel, und Sophia war ziemlich gut darin. Wenn das so weiterging, würde sie irgendwann noch selber Geschichten schreiben, so wie dieser Grimmelshausen oder der spanische Bursche mit seinen Ritterpossen, dessen Namen Kuisl immer wieder vergaß. Wobei das Schreiben von Geschichten für eine Frau natürlich eine absurde Vorstellung war, noch dazu für die Enkelin eines Henkers!

Kuisl saß auf einem winzigen Hocker in der Kammer des Austragshäusls, in dem er seit einigen Jahren wohnte. Es war eine kleine Kate, nicht weit entfernt vom Schongauer Scharfrichterhaus, am anderen Ende des Gartens. Sie verfügte nur über eine Stube und eine winzige Schlafkammer; solange Sophia zu Besuch war, schlief Kuisl auf der Ofenbank.

Vom langen Sitzen tat dem alten Henker schon der Hintern weh, seine müden Augen tränten vom Rauch der Trankerze. Die Nacht war längst angebrochen, eigentlich hatte er Besseres zu tun, als irgendwelche erfundenen Geschichten zum Besten zu geben. Aber es war wie immer: Er konnte seiner Enkelin nichts abschlagen, und Sophia nutzte das gnadenlos aus.

»Also gut«, brummte Kuisl. »Noch eine allerletzte Geschichte. Aber nicht die von Fausts grausigem Ende, sonst kannst du nicht einschlafen.« Seit den traumatischen Ereignissen vor zwei Jahren schlief Sophia schlecht, wachte oft schreiend auf. Damals hatte sie ein Wahnsinniger als Geisel genommen und sie beinahe in die Luft gesprengt. Umso befremdlicher fand es Kuisl, dass sie ausgerechnet diese unheimliche Geschichte über den Tod von Doktor Faustus hören wollte.

»Dann eben die mit der schönen Helena, die der Doktor für die Erfurter Studenten beschwört«, schlug Sophia vor. »Wo die Helena mit ihrem nackten Busen …«

»Bist du narrisch? Die ist nun wirklich nichts für Kinder …« Kuisl stockte. »Augenblick mal, die hab ich dir doch noch gar nicht vorgelesen. Hast du etwa selbst …?«

Sophia schwieg mit Unschuldsmiene. Der Alte hob die buschigen Augenbrauen und verkniff sich ein Schmunzeln. Seine Enkelin war eben doch kein Kind mehr, und außerdem verdammt schlau. Schon vor etlichen Jahren hatte Sophia lesen gelernt, und seit sie bei ihm war, schmökerte sie sich quer durch seine kleine Bibliothek. Natürlich war ihr auch der Faustus nicht entgangen. Es war eine schon arg zerfledderte Ausgabe, die Kuisl mal bei einem fahrenden Buchhändler erworben hatte. Die Geschichten um den legendären Doktor Faustus waren ebenso blutrünstig wie unheimlich, gelegentlich auch schlüpfrig, und damit genau das Richtige für frühreife zwölfjährige Mädchen. Lieber wäre es ihm gewesen, Sophia hätte sich in den erbaulichen Märtyrerlegenden aus den vielen Bauernkalendern festgelesen – obwohl, die waren nicht weniger brutal.

»Ich les dir die Geschichte vom Ritt auf dem fliegenden Fass vor, ja?«, schlug er vor. »Aber dann ist wirklich Schluss!«

Auch diesmal übernahm Sophia schon bald das Ruder, sodass am Ende sämtliche höllischen Heerscharen hinter dem Doktor Faustus herflogen und er mit einem wüsten Fassritt zum Mond gerade so eben noch entkommen konnte. Wenn Kuisl ehrlich war, gefiel ihm die Erzählung so sogar besser als das Original.

Seit über einer Woche war Sophia nun schon bei ihrem Großvater, während die Eltern mit dem Heerestross in Richtung Wien reisten. Und auch wenn Kuisl gelegentlich schimpfte und Sophia ein freches Saubalg nannte, waren es für ihn doch die schönsten Tage seit Langem.

In den letzten beiden Jahren war es dem alten Henker nicht immer gut ergangen. Damals, in Burghausen, hatte der Tod bereits die Hand nach ihm ausgestreckt, ein Schlaganfall hatte Kuisls linke Seite gelähmt. Doch seitdem war zumindest kein neuer Anfall hinzugekommen. Kuisl hatte dem Tod ins Gesicht gespuckt, er war jeden Tag aufgestanden, war ein paarmal ums Haus gehumpelt, bis seine Kräfte langsam wieder zurückgekommen waren. Noch immer konnte er die Finger seiner linken Hand nicht richtig bewegen, aber er hatte gelernt, damit zu leben. Seine geliebte Stielpfeife ließ sich auch mit einer Hand stopfen und entzünden, und für den täglichen Humpen Bier reichte sein starker rechter Arm.

Einst war Jakob Kuisl ein gefürchteter Scharfrichter gewesen, weit über die Grenzen Schongaus hinaus bekannt für seine Kraft und seinen Scharfsinn. Aber das war lange her. Damals in Altötting hatte er noch einmal bewiesen, zu was sein Verstand in der Lage war. Doch danach war ihm vieles immer schwerer und schwerer gefallen. Es war wie verhext! Er konnte sich gewisse Dinge einfach nicht mehr so gut merken, Wörter und Namen verschwanden oft auf Nimmerwiedersehen.

Hinzu kam, dass er sich schreckliche Sorgen machte um seinen Enkel Paul. Vor zwei Jahren hatte es noch so ausgesehen, als hätte Paul sich endlich gefangen. Aber dann war alles wieder von vorne losgegangen, Pauls Zorn, seine Ungeduld, die Lust am Töten und Quälen. Kuisl ahnte schon lange, von wem Paul das alles geerbt hatte.

Nicht von mir, o nein, nicht von mir …

Doch gegen all diese Ängste gab es ein Mittel. Ein süßes Laster, dem der alte Henker immer mehr verfiel. Schon beim Gedanken daran spürte er erneut den Drang. Er musste nur …

»Und, Großvater? Was meinst du, wie geht’s weiter? Was sieht Faustus hinter dem Mond?«

Sophia sah ihn ungeduldig an, und er kratzte sich am Kopf. Er war so in Gedanken versunken gewesen, dass er Faustus und dessen Abenteuer völlig vergessen hatte.

»Äh, ja … hinter dem Mond.« Er räusperte sich und nahm Sophias Erzählfaden wieder auf. »Er könnte … Na ja, er könnte dort auf einen Riesen treffen. Mit einem Knüppel, so groß wie ein Baum …«

Sophia war seine Rettung. Seitdem sie hier war, hatte Kuisl das Zeug nicht mehr angerührt. Doch der Wunsch danach wurde stärker und stärker.

Vor allem, seit der Brief gekommen war, der verfluchte Brief.

Vor drei Tagen hatte ihn die Postkutsche gebracht, und seitdem grübelte Kuisl, was er damit anfangen sollte. Er war noch zu keinem Ergebnis gekommen.

» … und das Fass explodierte mit einem lauten Knall, und der Riese ward geblendet, und Doktor Faustus segelte mit seinem Mantel wieder hinunter zur Erde, wo er sicher landete. Amen, aus und basta.«

Abrupt erhob sich Kuisl von dem knarzenden Schemel. Diesmal ließ er sich auch von Sophias lautstarkem Protest nicht erweichen.

»Ich lass das Licht an, in Ordnung?«, brummte er. »Und jetzt Augen zu, und still bist!«

Als hätte er es vergessen, ließ er das Buch auf dem Schemel liegen. Er wusste, dass Sophia es sich schnappen würde, sobald er die Kammer verlassen hatte. Sollte sie doch. Hauptsache, er hatte jetzt endlich seine Ruhe.

Er schloss die Tür hinter sich und ging schwerfällig hinüber in die Stube, hin zu dem grob geschnitzten Tisch, an dem er seine drei täglichen Mahlzeiten einnahm, Bücher las, ab und an seine Kleidung flickte und die Pfeife schmauchte. Er zog die Schublade auf und holte den Brief hervor. Nachdenklich strich er ihn glatt und las ihn im Licht eines brennenden Kienspans zum wohl hundertsten Mal.

Werter Freund, so viele Jahre ist es jetzt her, dass wir uns das letzte Mal trafen …

Kuisl grübelte über diese Zeilen nach. Noch immer wusste er nicht so recht, was er davon halten sollte. Und wie immer, wenn er grübelte, kam der Drang zurück.

Nur ein winziger Zug …

Jakob Kuisls zittrige Hand ging zur Schublade, als vom Haus nebenan plötzlich Schreie zu hören waren, dann ein Türenschlagen. Er spähte zwischen den Fensterläden hinaus und sah seinen Sohn Georg, der eben mit schnellen Schritten das Scharfrichterhaus verließ. Der Mond schien hell auf seine stämmige Gestalt herab. Aus dem Haus ertönte das Weinen eines Säuglings, und eine weibliche Stimme rief: »Ja, geh nur! Komm am besten gar nicht mehr zurück. Ich hätte auf meine Familie hören sollen … Ein dreckiger Henker, der wird niemals ein guter Ehemann, niemals! Du bist wie dein Vater, Gott verfluche dich …«

Die hohe, klagende Stimme wurde vom Weinen des Säuglings übertönt. Kuisl seufzte und schloss den Fensterladen. Sie stritten mal wieder. In letzter Zeit kam das fast jeden zweiten Tag vor. Ja, auch er hatte sich anfangs mit seiner Frau Anna-Maria gestritten, das gehörte eben zu einer Ehe dazu, so wie die Liebe. Kinder, die Arbeit, das fehlende Geld … Es gab immer etwas zum Streiten. Aber was dort drüben zwischen Georg und seiner Gattin Crescentia geschah, ging tiefer. Erst war es Paul gewesen, der immer Anlass zum Streit geboten hatte; bis zu seinem Verschwinden hatte er als Georgs Lehrling im Scharfrichterhaus gewohnt. Doch auch jetzt, da Paul nicht mehr da war, herrschte drüben nie Ruhe.

Und das lag vor allem an Crescentia, Georgs Frau.

Crescentia war die Tochter des Peitinger Baders, der sich für seine Tochter sicher eine bessere Partie gewünscht hätte als den Schongauer Henker. Aber Georg hatte zumindest einen einträglichen Beruf vorzuweisen; mit den regelmäßigen Hinrichtungen und Torturen, aber auch mit seinen übrigen Tätigkeiten, dem Wegräumen des Unrats und der Tierkadaver, verfügte er über ein gutes Einkommen. Anfangs war Crescentia von Georgs Männlichkeit und seiner Stärke noch beeindruckt gewesen, doch das war schnell der täglichen Routine gewichen. Mittlerweile war ein zweites Kind gekommen, und Crescentia war mit dem dritten schwanger. Und sie spürte wohl mehr und mehr, wie man sie im Ort mied. Henker waren ehrlos, keiner hatte gerne Umgang mit ihnen, es sei denn, es musste sein. Und das galt auch für Henkersfrauen.

Jakob und Anna-Maria hatten das ausgehalten, sie waren sich selbst genug gewesen. Doch auf Georg und Crescentia schien das nicht zuzutreffen.

Georgs Schritte verklangen, ebenso das Weinen des Säuglings, den Crescentia wohl wieder stillte. Kuisl zögerte. Eigentlich hatte er sich eben mit dem verflixten Teufelszeug aus der Schublade Erleichterung verschaffen wollen, aber etwas an Crescentias Litanei hatte ihn aufhorchen lassen.

Du bist wie dein Vater …

Kuisls Hand entfernte sich von der Schublade. Stattdessen ging er zur Tür, nahm Hut und Mantel und folgte in der Dunkelheit heimlich seinem Sohn. Dabei vergaß er, den Brief zurück in die Schublade zu stecken.

Er sah auch nicht, wie sich die Tür zur Kammer leise öffnete und Sophia in die Stube huschte. Als sie den Brief auf dem Tisch sah, beugte sie sich neugierig darüber. Schließlich nahm sie ihn und las ihn drüben im Bett zu Ende, wobei sie lautlos die Lippen bewegte.

Dieser Brief war spannender als alle Geschichten von Doktor Faustus zusammen.

Schnaufend ging Jakob Kuisl hinter seinem Sohn her durch die dunklen Gassen. Das Scharfrichterhaus lag außerhalb der Stadt im stinkenden Gerberviertel. Hier brannten keine Laternen, es gab keine Nachtwächter, doch Kuisl hätte den Weg zur Not auch blind gefunden. In diesem Viertel war er vor vielen Jahren auf die Welt gekommen, und hier würde er vermutlich auch sterben.

Kurz verlor er Georg aus den Augen, doch er ahnte ohnehin, wohin sein Sohn unterwegs war. Tatsächlich sah er ihn auf der Lechbrücke wieder. Von dort aus führte eine steile Straße hoch zum Lechtor und hinein in die Stadt.

Hin zu den Orten, wo man sich Vergessen kaufte.

Trotz der warmen Sommernacht fröstelte der alte Henker. Es wurde mit den Jahren immer schlimmer, so als herrschte in seinem Körper ewiger Winter. Kuisl war mittlerweile über siebzig, es gab nicht viele Schongauer, die älter waren als er. Und trotz seiner immer noch beachtlichen Stärke pochte sein Herz wild, als er die Straße zum Lechtor hinaufstieg, mehrmals musste er keuchend stehen bleiben. Herrgott, das Alter war wirklich nichts für Weichlinge!

Kuisl sah, wie sich das kleine Einmanntor kurz öffnete und Georg darin verschwand. Nach einer Weile hatte er selbst das Tor erreicht. Er wartete, bis er wieder zu Atem kam, dann hämmerte er gegen das Portal. Kurz darauf öffnete ihm ein erstaunter Wachmann.

»Ihr?«, fragte der Bursche verblüfft und ließ die Hellebarde sinken. Es war der junge Hannes, bei dessen Geburt Kuisl der Hebamme Martha Stechlin zur Seite gestanden hatte. Eine schwierige Seitenlage, manchmal fragte sich Kuisl, ob Hannes bei der Geburt vielleicht einen leichten Schaden erlitten hatte. Er war nicht eben der Hellste.

»Ja, ich«, knurrte der Henker. »Oder siehst du jemand anders?«

»Na ja, ich … ich frag ja nur, weil gerade der … der Georg …«, stotterte Hannes.

»Ein Familientreffen zu später Stunde, und jetzt lass mich durch. Bei Gott, sonst sag ich deiner Mutter, dass du bei der Arbeit säufst! Deine Fahne hab ich schon unten im Gerberviertel gerochen.«

Schuldbewusst wich Hannes zur Seite aus, und der Henker betrat die Stadt. Nach Einbruch der Dunkelheit waren die Tore stets verschlossen, aber für ein paar Münzen ließ einen der Wärter noch durch das kleine Einmanntor an der Lechseite. Kuisl hatte sämtlichen Wachmännern in seinem langen Leben so viele Gefallen getan – er hatte Liebestränke verabreicht, Wunden geheilt und beim Auspeitschen nicht so fest zugeschlagen –, dass der Obolus für ihn entfiel. Außerdem waren die Schongauer abergläubisch. Keiner wollte von einem durstigen Scharfrichter verflucht werden.

Vom Lechtor kam man schnell in das verrufene Viertel hinter dem Ballenhaus, wo die ärmlicheren Häuser standen. Dort fanden sich auch die Herbergen, die von den braven Bürgern gemieden wurden. Die Krone war eines dieser Lokale. Hier hatte der Henker in den letzten Jahrzehnten schon etliche Fässer Bier geleert, heute würden noch ein paar Humpen hinzukommen.

Allerdings würde er nicht allein trinken.

Während er durch die finsteren Gassen streifte, Kothaufen auswich und dem monotonen Ruf des Nachtwächters lauschte, dachte Kuisl daran, dass er fast sein ganzes Leben in Schongau verbracht hatte. Die Stadt, hoch über dem Lech und am Kreuzungspunkt zweier alter Handelsstraßen gelegen, war einmal eine ansehnliche, wohlhabende Ansiedlung gewesen. Doch der große Krieg und die schleichende Verlagerung der Handelswege hatten sie herunterkommen lassen, der Putz bröckelte von den Fassaden, durch die Löcher in der Stadtmauer pfiff der Wind.

Wie bei mir, dachte der Henker. Schongau und ich werden zusammen alt …

Schon kurz darauf hatte er die Krone erreicht. Das Wirtshaus war eine üble, windschiefe Spelunke, über der Tür baumelte an einer rostigen Kette eine ebenso rostige Krone. Kuisl erinnerte sich, dass seine Familie in dem Wirtshaus vor einigen Jahren ein Familientreffen gefeiert hatte. In den meisten Lokalen hatte der Scharfrichter keinen Zutritt, hier in der Krone hingegen hatte er seinen eigenen Maßkrug, den keiner anrührte, und seinen eigenen Platz, ganz hinten im Eck.

Es ging schon auf die Sperrstunde zu, trotzdem tummelte sich noch allerlei zwielichtiges Volk im Schankraum. Die meisten waren Trinker, die woanders nicht erwünscht waren – bettelarme Tagelöhner, ein paar zerlumpte Rottflößer, betrunkene Knechte, die bei der vierten Maß ihren Großbauern zum Teufel wünschten … Sie alle schwiegen, als der alte Henker den Raum betrat.

»Zwei von denen – zum Teufel, das bringt Unglück!«, murmelte einer von ihnen, ein kräftiger Kutscher mit Stopselhut, und spuckte dabei auf den Boden.

»Hast du was gesagt?«, erklang Kuisls tiefe Stimme. »Oder war das nur der Wind aus dem Arsch einer Kuh?«

Der Mann starrte dumpf in seinen Bierkrug.

»Na, wollen wir’s gut sein lassen. Mir ist heut nicht nach Streit.« Kuisl ging langsam an ihnen allen vorüber, bis er hinten die ihm zugewiesene Nische erreichte. Dort saß sein Sohn. Vor sich hatte Georg gleich zwei schäumende Humpen Bier stehen, es konnte ihm mit dem Suff wohl nicht schnell genug gehen.

»Das ist mein Platz«, brummte Kuisl.

Georg sah müde auf. Er wirkte kaum überrascht, dafür unendlich traurig. Trotzdem zwang er sich zu einer Antwort.

»Das ist der Platz des Scharfrichters, und der bin in Schongau mittlerweile ich. Wird Zeit, dass du das endlich lernst, Vater.«

Tatsächlich hatte Kuisl nur schwer loslassen können, doch in letzter Zeit war es besser geworden, wie er fand. Er redete dem Junior nicht mehr ständig in die Arbeit rein und kümmerte sich dafür mehr um seinen Kräutergarten. Die Heilkunde blieb Kuisls ureigenes Gebiet, da machte ihm keiner was vor. Schon gar nicht sein Sohn und dessen kuhäugige Ehefrau.

»Dann rutsch wenigstens zur Seite, du Stoffel.« Kuisl schob sich neben Georg auf die Bank und griff sich den zweiten Humpen.

Eine Weile saßen Vater und Sohn einfach da, schwiegen und tranken. In dieser Disziplin waren die Kuisls schon immer besonders gut gewesen. Schließlich ergriff Georg das Wort.

»Jetzt hat man nicht mal im Wirtshaus Ruhe vor der eigenen Sippschaft.«

»Im Austragshäusl hab ich auch keine Ruh«, gab Kuisl zurück. »Euer ewiges Gestreite raubt mir den letzten Nerv! Wird Zeit, dass du deiner Frau endlich mal die Leviten liest. Sonst wander ich noch aus, in dieses Amerika oder gleich auf den Mond. Aber wahrscheinlich hör ich die Crescentia auch dort noch keifen.«

Georg wollte zu einer harschen Antwort ansetzen, doch dann winkte er ab.

»Das Schlimme ist, sie hat ja recht«, brummte Georg stattdessen. »Ich bin nicht mehr gut zum Aushalten, geh schnell an die Decke, kümmer mich kaum noch um die zwei Blagen, seit … seit …« Er zögerte. »Na, du weißt schon.«

»Du meinst, seit der Perlhuberin«, sagte Kuisl.

Georg senkte den Blick und nahm einen tiefen Schluck, dann knallte er den Humpen so fest auf den Tisch, dass es spritzte. »Ja, seitdem. Herrgott, verflucht noch mal!«

Kuisl hatte es befürchtet. Es war jetzt fast zwei Monate her, seit Georg die Kindsmörderin Agnes Perlhuber hingerichtet hatte. Agnes war die junge Magd eines Bauern aus dem Umland gewesen. Sie hatte sich wohl mit einem der Knechte eingelassen und war schwanger geworden. Aus Angst vor den Folgen hatte Agnes die Schwangerschaft verheimlicht und das Kind nach der Niederkunft im Heu erstickt. Dann war sie zum Lech gelaufen, um ihrem Leben ein Ende zu setzen. Doch zwei Knechte vom Nachbarhof hatten Agnes wieder herausgezogen.

Am Ende musste Georg sie enthaupten.

Es war keine saubere Hinrichtung gewesen. Agnes hatte sich bis zum Schluss gewunden, gezappelt wie ein Fisch und dabei Zeter und Mordio geschrien. Anders als sein Vater und sein Großvater hatte Georg auf einen Beruhigungstrank vor der Hinrichtung verzichtet. Es stimmte schon, die Gefahr war groß, dass die zum Tode Verurteilten zusammenbrachen oder gar vor der Hinrichtung starben und der Henker dann Ärger bekam. Aber so hatte Georg statt einem Schlag gleich drei gebraucht, und das Blut war bis hinüber zur Frau des Bürgermeisters gespritzt.

Seitdem war Georg nie mehr richtig nüchtern gewesen.

»Hör zu«, begann Jakob Kuisl sanft. »Dinge geschehen eben …«

»Dinge geschehen eben?« Georg hob die Stimme. »Dinge, ja?« Ein paar Gäste sahen zu ihnen herüber. »Herrgott, das … das war ein Mensch, kein Ding und auch kein Tier! Weißt du überhaupt, was das ist? Ein Mensch? Oder sind das für dich alles nur Lämmer auf der Schlachtbank?«

»Ich weiß, was ein Mensch ist, und ich weiß auch, was du fühlst«, sagte Kuisl. »Vielleicht besser, als du denkst«, fügte er leise hinzu.

Er erinnerte sich an eine ganz bestimmte Hinrichtung. Es war seine erste gewesen. Damals hatte er als junger Hüpfer noch seinem Vater über die Schulter geschaut, doch dann hatte er plötzlich selbst mit anpacken sollen, und alles war fürchterlich schiefgegangen.

Ein halbes Ohr am Boden … Der Kopf rollt übers Schafott … Die Schreie der Menschen wie von Tieren … Niemals, niemals werde ich ein Henker, Vater … Niemals!

»Du kommst darüber hinweg«, sagte Kuisl nach einer Weile. »Auch ich bin darüber weggekommen. Irgendwann.« Er sah seinen Sohn ernst an. »Du hast immer ein Henker werden wollen. Du hast gewusst, was auf dich zukommt …«

»Verflucht, ja! Aber … aber das …« Georg biss die Zähne zusammen. Plötzlich weinte er. Kuisl zuckte zusammen. Sein Sohn weinte! Dieses große, stämmige Mannsbild flennte wie ein Mädchen. Was war nur aus seiner Familie geworden?

»Ich … ich kannte die Agnes«, brach es schließlich aus Georg heraus.

Kuisl stutzte. »Was soll das heißen, du kanntest sie?«

»Zwischen der Crescentia und mir, da läuft es schon länger nicht mehr gut. Weißt ja eh.« Georg schniefte den Rotz hoch. »Ich … ich hab die Agnes zuvor ein paarmal getroffen, allein. Sie hat sich immer gern mit Männern getroffen …«

Kuisls Herz machte einen Sprung. »Herrgott, willst du etwa sagen …?«

Ihm versagte die Stimme. Auch noch unter der Folter hatte Agnes verschwiegen, wer der Vater des Kindes gewesen war. Georg hatte ihr selbst die Daumenschrauben angelegt. Es hieß, er sei sehr sanft mit ihr umgegangen.

Eigentlich zu sanft für einen Henker …

»Herrgott, ich … ich weiß es nicht, Vater.« Georg schluckte. »Es wäre möglich, ja. Es … es kann aber auch ein anderer gewesen sein.« Er sah sich verstohlen um. »Vielleicht auch jemand von den jungen Burschen hier, die sich jetzt das Maul über mich zerreißen. Aber eines weiß ich gewiss: Die Agnes war unschuldig! So unschuldig wie ihr neugeborenes Kind.«

»Was redest du da? Sie hat das Kind erstickt …«

»Weil es nicht anders ging! Was wäre denn aus dem armen Balg geworden? Sie hätten die Agnes mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Die hätte doch nie mehr eine Anstellung gefunden, hätte mit dem Kind in die Wälder gehen müssen. Verflucht! Es … es wäre besser gewesen, der Lech hätte sie behalten …«

Düster starrte Georg in seinen leeren Humpen. Er wollte nach dem Wirt rufen, um einen weiteren Krug zu bestellen, doch sein Vater hielt ihn zurück.

»Keinen Suff heute Abend. Das hilft nicht.«

Dabei verdrängte Kuisl den Gedanken, dass er gerade noch selbst ins Reich des Rausches hatte fliehen wollen.

»Red darüber!«, forderte er Georg auf. »Nicht über die Sache mit der Agnes, aber über die Hinrichtung. Du musst dir alles von der Seele reden, nur dann wird es besser. Wenigstens ein bisschen.« Er lächelte schwach. »Wobei, ich geb zu, im Reden waren wir Kuisls nie besonders gut.«

»Es … es ist ja nicht nur die Agnes«, sagte Georg, mehr zu sich selbst. »Schon seit Jahren spür ich, dass es nicht mehr geht. All das Töten, das Foltern …«

Kuisl lachte trocken. »Das fällt dir früh ein. Damals in Bamberg, als du bei meinem Bruder in der Lehre warst, hast du unser Handwerk noch in den höchsten Tönen gelobt.«

»Damals war damals.« Georg zog einen kleinen funkelnden Gegenstand unter seinem Wams hervor und betrachtete ihn gedankenverloren.

»Was ist das?«, wollte Kuisl wissen.

»Eine Gürtelschnalle«, antwortete Georg. Beinahe zärtlich schob er die Schnalle zu seinem Vater hinüber. Sie war hübsch gearbeitet, aus gehämmertem Silber mit eingearbeiteten Steinen. »Die hab ich gemacht.«

»Du hast das gemacht?«

Georg nickte. »Ich mach so was manchmal am Abend, wenn ich Zeit hab. Auch Löffel und Messer, sogar ein silbernes Pferdchen an einer Kette für die Crescentia. Sie hat sich sehr gefreut. Wenn der Bub größer ist, will ich ihm ein Schaukelpferd zimmern …« Georg lächelte verträumt. »Die Arbeit bereitet mir Freude.«

Kuisl erinnerte sich jetzt. Schon früher hatte Georg gerne an Sachen gefeilt und herumgeschnitzt, diese Tätigkeit schien ihn zu beruhigen. »Das ist nicht schlecht«, brummte er und gab ihm die Schnalle zurück.

»Ich hab mit dem Schneller Ludwig von der Gürtlerzunft geredet«, fuhr Georg fort. »Er meint, ich hätte Talent.«

»Talent!« Kuisl schnaubte. »Wer fragt schon nach Talent? Herrgott, du bist Henker, Georg!« Er lachte trocken. »Du willst ein Gürtler werden, kleinen überflüssigen Tand herstellen? Ja?«

»Ich hab ein wenig gespart«, sagte Georg. »Wir könnten zunächst davon leben, und später …«

»Herrgott, was glaubst du, was geschieht, wenn du dem Schreiber Lechner davon erzählst?«, fuhr Kuisl dazwischen. »Der holt den Weilheimer Henker und lässt dich auspeitschen. Ein Scharfrichter bleibt ein Scharfrichter, ein Leben lang. Das weißt du, also red keinen solchen Schmarren!«

»Es sei denn, der Henker kauft sich das Bürgerrecht«, entgegnete Georg und sah seinen Vater trotzig an. »Es hat solche Fälle gegeben, das weißt du selbst. In Augsburg, auch in Nürnberg … Und einen Nachfolger hab ich eh nicht, seit der Paul weggelaufen ist. Da können sie sich grad einen anderen Henker suchen.«

»Weißt du, was das kostet, das Bürgerrecht? So viel verdienst du in drei Leben nicht! Außerdem lässt der Lechner sich darauf niemals ein.«

Kuisl grunzte und schüttelte unwirsch den Kopf. Dabei hatte Georg recht, zumindest theoretisch. Ja, gelegentlich hatten Henker schon das Bürgerrecht erworben. Der Nürnberger Scharfrichter Franz Schmidt war danach sogar ein anerkannter Arzt geworden. Und Geld konnte die Stadt Schongau wahrlich brauchen, das hatte der Schongauer Schreiber Johann Lechner des Öfteren betont. Vielleicht ließe er sich sogar überreden. Doch Georgs Ersparnisse würden für das Bürgerrecht sicherlich nicht reichen, und auch Kuisl verfügte über keine großen Rücklagen. Georg könnte zwar seinen Schwager Simon fragen, der als Arzt in München gutes Geld verdiente. Doch dieser musste das Studium für seinen Sohn Peter finanzieren, die Pacht für die Arztpraxis und das schöne Haus im Kreuzviertel … Auch Simon würde nicht genug aufbringen können. Und überhaupt, was war das für eine versponnene Idee! Die Kuisls waren schon immer Henker gewesen. Vater, Großvater, Urgroßvater … Ihr Urahn war jener berüchtigte Scharfrichter Jörg Abriel, der vor langer Zeit als gefürchtetster Henker in ganz Bayern gegolten hatte. Warum sollte sich das je ändern?

Auf der anderen Seite, warum nicht?

Seltsamerweise hatte Jakob Kuisl noch nie darüber nachgedacht. Henker blieben eben Henker, nie hatte er das infrage gestellt. Und jetzt kam sein Sohn daher und wollte Gürtler werden. Ausgerechnet Gürtler, ein Mann, der nutzlosen Tand herstellte! Was für eine saublöde Idee.

»Ich weiß selbst, dass das nur ein Traum ist«, gab Georg zu. »Aber ich … ich träume eben davon. Es hilft mir dabei, all die Ängste auszuhalten. Die Träume und der Suff.«

»Auch ich habe Ängste«, sagte Kuisl. »Aber ich …«

Plötzlich stockte er. Ein Gedanke kam ihm. Vielleicht auch nur ein dummer Traum, eine winzige Möglichkeit, aber immerhin eine Möglichkeit.

Ja, warum eigentlich nicht …?

Doch er würde den Teufel tun und Georg jetzt schon davon erzählen. Stattdessen stand er auf und zog seinen Sohn mit sich.

»Wir zwei gehen jetzt heim«, sagte er. »Ich zur Sophia. Und du zu deiner Frau und deinen zwei Kindern. Träumen kannst du auch bei der Crescentia im Ehebett.«

Er legte ein paar Münzen auf den Tisch. Dann schob er den missmutigen Georg vor sich her, vorbei an den übrigen Gästen, die ihnen böse hinterherstarrten. Zwei Ehrlose, gemieden von allen, geduldet, weil sonst keiner ihre blutige Arbeit machen wollte. Als Kuisl die Tür hinter sich zuzog, hörte er noch, wie die Männer drinnen erneut auf den Boden spuckten und anfingen, über das ehrlose Pack herzuziehen. Einer sprach sogar ein Gebet.

Nur ein Traum, dachte Kuisl.

Aber zumindest hatte auch er jetzt etwas, wovon er träumen konnte.

Ein letztes großes Ziel in seinem Leben.

Kapitel 2

Am nächsten Morgen vor Passau …

Eine ohrenbetäubende Fanfare erschallte, und Simon kroch unter der Decke hervor. Sämtliche Knochen taten ihm weh, aber das lag nicht nur an der mehrtägigen Fahrt in der ungefederten Kutsche. Wie alle anderen hatte er die Nacht auf der nackten Erde verbracht. Zwar war es jetzt im Juli warm, doch in den frühen Morgenstunden war ein klammer Nebel aufgezogen, und die Wolldecke, die er sich mit Magdalena teilte, war viel zu kurz. Kurz vor dem Morgengrauen hatte Simon den Kampf schließlich aufgegeben. Ein wenig hatte er noch gedöst, doch die Fanfare hatte auch diesen letzten Versuch zunichtegemacht. Magdalena schien sich von dem Lärm nicht stören zu lassen. Sie schnarchte leise und zuckte im Schlaf.

Liebevoll sah Simon seine Frau an. So viele Jahre waren sie jetzt schon verheiratet, Magdalenas braun gebrannte Haut zeigte Falten, doch um den Mund waren die vertrauten Lachgrübchen zu sehen, ganz so wie früher. Das lange pechschwarze Haar war nach der unbequemen Reise verfilzt. Sicher würde Magdalena es bald nach dem Aufwachen sorgfältig kämmen, so wie sie es jeden Morgen tat. Selbst mit ihren mehr als vierzig Jahren war sie immer noch eine schöne Frau, wie Simon einmal mehr feststellte.

Mein größtes Glück, dachte er.

Er stand auf und streckte sich. Wohin er auch blickte, standen hastig aufgebaute Zelte, von zahlreichen Lagerfeuern stiegen bereits Rauchsäulen auf. Dazwischen tummelten sich die Soldaten, sie schleppten Fässer, zerrten an einachsigen Karren, die im Dreck stecken geblieben waren, spielten Karten oder putzten ihre Degen, Säbel und Musketen. Es mochte gerade mal sechs Uhr morgens sein, trotzdem herrschte bereits ein Lärm wie auf einem großen Volksfest. Die Fanfare war wohl eine Art Morgenappell gewesen, denn überall ertönten jetzt gebrüllte Befehle. Etliche der Soldaten eilten zu ihren Bataillonen und Kompanien, bevor ihnen der Profos noch eine Strafe aufbrummte.

Simon blinzelte und schaute sich nach ihrer Kutsche um. Sie stand nicht weit entfernt, die angeleinten Pferde grasten friedlich daneben. Der Kutscher saß im niedergedrückten Gras und schmauchte seine Pfeife.

»Ihr habt nicht zufällig meine Arzttasche abgeladen?«, fragte Simon.

Der Kutscher nahm einen weiteren Zug und deutete schweigend hoch zum Kutschdach, wo noch immer gut verschnürt Simons Arzneitasche und ein weiterer Reisesack lagen.

»Schönen Dank auch«, murmelte Simon.

Er stieg über den Kutschbock hinauf aufs Dach, um sein Gepäck abzuschnüren. Als er sich aufrichtete, hielt er ergriffen inne.

Mein Gott …