12,99 €

Mehr erfahren.

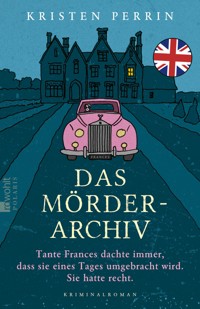

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Mörderarchiv-Reihe

- Sprache: Deutsch

Lesen und wohlfühlen: Nach dem Spiegel-Bestseller-Erfolg von «Das Mörderarchiv» heißt es Welcome Back im idyllisch-mörderischen Castle Knoll. Die Tante sammelte Geheimnisse, die Nichte löst Verbrechen! Und das Mörderarchiv weiß immer Rat. «Ich habe Olivia umgebracht.» Das sagt Peony Lane, als sie Krimischriftstellerin Annie bei einem nebligen, aber sonst fast idyllischen Morgenspaziergang trifft. Wahrsagerin Lane ist im beschaulichen Castle Knoll berüchtigt, denn in ihren Prophezeiungen kommt oft das Wort «Sterben» vor. Einige nehmen ihre Vorhersagen ernst, während andere über Sprüche wie «Der Tod kommt an einem Dienstag» nur lachen. Aber hat die ältere Dame wirklich einen Mord begangen? Annies Neugier ist geweckt, doch bevor sie mehr herausfinden kann, wird eine Leiche gefunden: die Wahrsagerin. Im Gewächshaus von Annie. Und die Mordwaffe liegt gleich daneben: Es ist ein antikes Messer aus der Küche, auf dem es vor Fingerabdrücken von ihr nur so wimmelt. Wer hat das Schicksal der Schicksalsbringerin besiegelt? Und wer setzt Himmel und Hölle in Bewegung, Annie den Mord anzuhängen? Da kann nur das Mörderarchiv der verstorbenen Tante mit all den persönlichen Informationen über die Dorfbewohner helfen. Je mehr Schubladen Annie dort aufzieht, desto näher kommt sie dem Geheimnis, das jemand unbedingt bewahren will. Warmherzig, humorvoll und nostalgisch: der zweite Band der Erfolgsreihe von Kristen Perrin.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Kristen Perrin

Das Mörderarchiv. Der Tod, der am Dienstag kommt.

Kriminalroman

Über dieses Buch

Castle Knoll: Ein idyllisches Dorf mit mehr als einem mörderischen Rätsel

«Jemand hat Olivia Gravesdown umgebracht.» Das sagt Peony Lane, als sie die Krimischriftstellerin Annie bei einem nebligen Morgenspaziergang trifft. Wahrsagerin Lane ist im beschaulichen Castle Knoll berüchtigt, denn in ihren Prophezeiungen kommt oft das Wort «sterben» vor. Einige nehmen diese ernst, während andere über Sprüche wie «Der Tod kommt an einem Dienstag» nur lachen. Kurz darauf wird eine Leiche gefunden: die Wahrsagerin. Im Gewächshaus von Annie. Und die Mordwaffe steckt im Rücken der Toten: Es ist ein antiker Dolch, auf dem es von Annies Fingerabdrücken nur so wimmelt. Wer hat das Schicksal der Schicksalsbringerin besiegelt? Und wer will der jungen Schriftstellerin den Mord anhängen? Da kann nur das Mörderarchiv der verstorbenen Tante mit all den verborgenen Informationen über jede Person im Dorf helfen. Je mehr Schubladen Annie dort aufzieht, desto näher kommt sie dem Geheimnis, das jemand unbedingt bewahren will.

Die Tante sammelte Geheimnisse.

Die Nichte löst Verbrechen.

Und das Mörderarchiv weiß immer Rat.

Vita

Kristen Perrin stammt aus Seattle. Nachdem sie dort mehrere Jahre als Buchhändlerin gearbeitet hat, zog sie für ihr Magisterstudium und den PhD nach Großbritannien. Sie lebt mit ihrer Familie in Surrey im Süden Englands, wo sie gerne in Antiquariaten stöbert, mit ihren zwei Kindern im Matsch herumstapft und zu viele Pflanzen sammelt. «Das Mörderarchiv», ihr erster Roman für Erwachsene, ist ein internationaler Erfolg und stieg bei Erscheinen sofort auf die Spiegel-Bestsellerliste.

Susann Rehlein lebt in Berlin und arbeitet als Autorin, Übersetzerin und Lektorin.

Impressum

Die englische Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel «How to Seal Your Own Fate» bei Quercus, London.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2025

Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

«How to Seal Your Own Fate» Copyright © 2025 by Kristen Perrin

Published by Arrangement with Kristen Perrin Limited

Redaktion Tobias Schumacher-Hernández

Zitat Kapitel 21, S. 183 aus: Eliot, George, Felix Holt, der Radikale, Überseeverlag 2022

Covergestaltung Motiv und Gestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg

ISBN 978-3-644-01754-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Prolog

Castle Knoll, 13. Mai 1961

Ihr Name war einfach zu fad, fand sie wieder, als sie das Dokument vor sich betrachtete, unter das sie ihre Unterschrift setzen musste. Ellen Jones war kein Name, der widerspiegelte, wer sie war und was sie gewagt hatte. Und schon gar nicht ließ er durchscheinen, was das Leben für sie bereithielt und was sie noch wagen würde. Denn das nächste Mal würde sie sich nicht erwischen lassen, so viel stand fest.

Eine strenge Frau griff ihre rechte Hand und zwang ihre Finger in blaue Tinte, nahm ihre Fingerabdrücke. Ellens Taschen waren geleert worden, kleine Gegenstände waren in eine Schachtel gewandert – ein Schweizer Taschenmesser, ein paar Münzen, ein zerknüllter Zettel, darauf der Name und die Adresse eines Anwalts, und ein geschmolzenes Bonbon.

Sie sei in Gewahrsam, hatte man ihr gesagt. Verhaftet, einbehalten, befragt. So wurde das gemacht. Der Aufnahmebogen enthielt unter der Rubrik persönliche Informationen etliche Felder. Sie füllte alle aus, nur nicht das für ihren Namen.

Name

Alter 16

Größe 1,62 m

Gewicht 57 kg

Haarfarbe braun

Augenfarbe grün mit braunen Sprenkeln

Anschrift Ripple Lane 42, Castle Knoll

Der Stift in ihrer linken Hand zitterte, als sie über dem leeren Feld ganz oben verharrte. Sie hatte keinen Ausweis dabei, und niemand könnte bestätigen, wer sie war. Es gab keine Eltern, die enttäuscht seufzen würden, wenn die Polizei sie über die Verhaftung ihrer Tochter informierte, keiner würde eine Kaution stellen. Wenn es vor Gericht ginge, könnte sie sich keinen guten Anwalt leisten. Aber den brauchte sie sowieso nicht. Sie war auf frischer Tat ertappt worden, wer sollte sie da noch raushauen? Die Frage nach Komplizen hatte sie mit Nein beantwortet, was eine Lüge war.

Fast hätte Ellen aufgelacht. Die Idee, eine Gefängnisstrafe zu nutzen, um sich neu zu erfinden, war zu schräg. Natürlich kannte man im Ort ihren Namen, auch die Polizisten, die sie verhaftet hatten, wussten, wer sie war. Aber warum nicht hinter diesen Mauern verschwinden und als eine andere wiederauftauchen? Einen Versuch war es wert.

Sie fragte sich, wo wohl die anderen beiden waren. Laura «Birdy» Sparrow und Eric Foyle. Eric würde sie bestimmt besuchen kommen, falls sie für lange weggesperrt wurde. Das Gefängnis war wohl ein Ort für Menschen, die in die Welt, wie sie war, nicht hineinpassten. Wie Puzzlesteine mit zu scharfen Kanten trafen sie im Gefängnis ein und verließen es schön abgerundet, sodass sie den ihnen bestimmten Platz in der Gesellschaft einnehmen konnten. Der Gedanke ließ sie erschauern.

Eric Foyle verstand sie, loderte in ihm doch das gleiche gewalttätige Feuer. Sie wusste, er würde sie nicht im Stich lassen. Das Leben hielt für sie beide eine Menge bereit. Sie hatten eine Zukunft.

Sie biss sich auf die Unterlippe und strengte sich an, nicht zu weinen. Letztlich wusste sie, dass sie verdient hatte, hier zu sein. Das Ganze war schließlich ihre Idee gewesen. Leider ohne einen wirklich ausgereiften Plan. Obwohl der auffällige Wagen da gut einsehbar stand, hatten sie es dennoch gewagt. Alle wussten ja, wem er gehörte, weil es nur eine Person gab, die einen Wagen in einem so ekelhaften Dunkellila fahren würde, noch dazu einen Bentley. Ein dunkellila Bentley war einfach eine Gangsterkarre, und sobald sie herausgefunden hatte, zu welcher Art Verbrechen er seinen Besitzer chauffierte, schwor sie sich, diesem Mann das Handwerk zu legen.

Als sie den Wagen zwei Meilen hinter Castle Knoll an der Tankstelle gesehen hatte, traf sie eine Entscheidung und wies Eric an, in der Nähe zu halten. Der Fahrer war nicht im Shop, das wussten sie schon. Er saß in dem schäbigen Pub gegenüber. In diesen Schuhen und den Kniestrümpfen kam sie sich wie ein Schulmädchen vor, dabei hatte sie der Schule letztes Jahr, mit fünfzehn, den Rücken gekehrt. Sie kannte ihre Berufung längst, die konnten ihr da nichts mehr beibringen.

An den Zapfsäulen war niemand, der Tankwart machte wohl eine Zigarettenpause. Jetzt oder nie. Das Glück schien ihnen hold zu sein. Eric mit seinen vergissmeinnichtblauen Augen schenkte ihr ein bestärkendes Lächeln. Er brach reihenweise Mädchenherzen mit diesem Blick, aber ihr war egal, dass sie nicht seine Einzige war.

Eric klappte den Kofferraum seines BMW auf, und Ellen schnappte sich den Wagenheber. In der Nähe der Tür lehnte an einem Stapel Radkappen ein Stemmeisen, und Eric rannte rüber, um es zu holen, aber selbst wenn sie nichts als ihre bloßen Hände gehabt hätten, wäre ihr Hass groß genug gewesen, um ordentlich Schaden anzurichten.

Zuerst war die Windschutzscheibe dran. Ellen stieß ein Kriegsgeheul aus, als sie den Wagenheber schwang. Das Glas war nach dem ersten Schlag von Rissen durchzogen, aber nicht zerbrochen, also schlug sie wieder und wieder auf dieselbe Stelle ein, bis es Scherben rieselte.

Eric hatte sich mit dem Stemmeisen die Reifen vorgenommen, hieb das gebogene Ende in das Gummi, um es aufzureißen. Wie Ellen ließ er sich nicht entmutigen, als das Eisen beim ersten Versuch abprallte. Er fand eine abgefahrene, dünne Stelle und schlug so hartnäckig darauf ein, bis das Eisen sich mit einem befriedigenden Zischen in den Reifen bohrte. Mit einem kräftigen Schlag dellte er noch eine der Türen ein, verpasste der Karosserie ein paar Tritte und schlug schließlich wieder mit dem Stemmeisen darauf ein. Farbsplitter flogen herum, ein metallisches Hämmern erfüllte die Luft, als wäre Eric ein mittelalterlicher Schmied, der Waffen für einen Feldzug zurechtdengelte.

Ellen wusste, ihr Plan war erst ausgeführt, wenn sie sich um den Motor gekümmert hatten. Auf keinen Fall durfte der Wagen seinen Besitzer zu seinem Ziel bringen. Ellen legte den Wagenheber zur Seite, klappte die Motorhaube auf und kniete sich auf die Stoßstange. Sie holte ihr Taschenmesser heraus und suchte nach dem einen entscheidenden Kabel, das Eric ihr genannt hatte. Sie zog an allen Schläuchen und Kabeln, die sie fand, durchtrennte Batteriekabel und Kühlschläuche, drehte Kappen lose und warf sie ins Gebüsch. Ellen verstand instinktiv, dass sie sich nie nützlicher und lebendiger fühlen würde, als wenn sie auf der Stoßstange kniend die Gedärme aus dem Wagen eines Mannes riss.

Sobald sie das gesuchte Kabel durchtrennt hatte, sprang sie von der Stoßstange und schlug die Motorhaube zu. Mit drei Schritten war sie bei Eric, hob das Stemmeisen auf und schlug noch rasch eine Scheibe ein.

Als das Geheul von Polizeisirenen die Stille des Nachmittags durchschnitt, türmte Eric, aber sie hörte nicht auf, so berauscht war sie vom Adrenalin. Erst als sie, mit Motoröl beschmiert und verschwitzt, wie sie war, vom Wagen weggezerrt und in Handschellen gelegt wurde, bemerkte sie den wütenden Blick, der sie durchbohrte. Der Besitzer des violetten Bentley.

«Ich würde es wieder tun», murmelte sie.

Und der Meinung war sie immer noch, während sie nun über dem Namenskästchen des Formulars zögerte. Natürlich hoffte sie insgeheim, dass Eric dafür sorgen würde, dass die Wahrheit ans Licht kam und sie freigesprochen wurde, wusste jedoch, dass er in einer heiklen Lage war, hatte er doch für seinen kleinen Bruder Archie zu sorgen, und sein Chef war ein mächtiger Mann. Wenn er schlau war, hielt er die Füße still. Sie kannte seine Zukunft.

Sie kannte von ihnen allen die Zukunft.

Schließlich setzte sie die Mine des Kugelschreibers aufs Papier und schrieb bedächtig und sauber einen Namen. Diesen Namen würde sie für den Rest ihres Lebens tragen.

Peony Lane.

Castle Knoll, Gegenwart

Normalerweise ging Peony Lane nicht zu Fuß in die Stadt, das war einfach zu weit für jemanden ihres Alters. Als dann der Bus, der sie über gewundene Landstraßen nach Castle Knoll bringen sollte, drei Haltestellen vor dem Ziel plötzlich eine Panne hatte, hatte sie die ungute Ahnung, dass etwas passieren würde.

Sie konnte nicht recht sagen, welche ihrer Vorahnungen in Kraft trat. Ihre seltsame Gabe, Wörter und Bilder wie Orangen zu zerteilen und dann an die Leute als Weissagungen auszugeben, war eine wenig präzise Kunst.

Sie stand am Rand des Städtchens im nassen Gras und folgte mit ihrem Blick der Straße, die vorbei am ehemaligen Pub, der Tankstelle, Reihe um Reihe neu gebauter Einfamilienhäuser und schließlich hinein nach Castle Knoll führte. Die Geister verblasster Erinnerungen zogen und zerrten an ihr, doch sie straffte sich, schlang ihr kariertes Tuch enger um ihre Schultern und stapfte voran.

Sie hatte den verfallenen Pub im Nullkommanichts erreicht, dessen Seitenmauer notdürftig mit einer Spanplatte vernagelt worden war, die inzwischen verwittert, verzogen und mit Graffiti beschmiert war.

Ihr Unbehagen wuchs, als sie den Dachstuhl des alten Gebäudes stöhnen hörte. Sekunden später rutschten Schindeln vom Dach und knallten auf die Straße. Sie machte zehn Schritte zurück, als ein Dachbalken zerbarst und das Dach weitere Schindeln ins Innere des Gebäudes spuckte wie Zähne. Glas zersprang nicht, einfach weil nach all diesen Jahren keines mehr in den Fensterrahmen war, aber die Eingangstür zersplitterte, bevor sie unter den kollabierenden Mauern begraben wurde.

Die Geister ihrer Erinnerungen waren lebendiger als je, als sie nun ins Innere der Ruine blicken konnte. Die Farbe des Wagens war durch Staubschwaden, Schindeln und Schutt nicht zu erkennen, aber die Form war unverkennbar. Dieser alte Bentley, zu Schrott gefahren bei dem grauenvollen Unfall, der vor so vielen Jahren drei Menschen das Leben gekostet hatte.

Im selben Moment wusste sie, dass sie falschgelegen hatte. Vor all diesen Jahren hatte sie eine Weissagung gesprochen, und jetzt erst konnte sie sehen, dass sie sich geirrt hatte.

Einige Minuten vergingen, in denen sie fassungslos dastand und jemanden, den wohl der Lärm des einstürzenden Pubs angelockt hatte, dabei beobachtete, wie er zu dem Autowrack trat und wieder wegging. Wahrscheinlich hätte sie sich Sorgen machen sollen, weil sie gesehen worden war, aber in ihrem Kopf herrschte zu großer Wirrwarr. Sie sog scharf die Luft durch die Nase ein, schob den Unterkiefer vor und nickte in Richtung des Autowracks. «Jetzt reicht’s», sagte sie und setzte ihren Weg fort, schneller nun und in eine andere Richtung. Sie hatte einen alten Dolch in den Tiefen ihrer Tasche und eine klare Vorstellung, was sie damit tun würde.

1

1. November

Plötzlich ist der Herbst in Castle Knoll angekommen. Es ist, als wäre die Landschaft wie ein Bühnenbild ausgetauscht worden, während ich geschlafen habe. Bis jetzt hat mir immer der Londoner Nieselregen angekündigt, dass die Jahreszeiten wechseln, und angesichts dieser plötzlichen Farbexplosion ziehe ich mich eilig an und will nach draußen, freue mich und staune wie ein Kind.

Vorher nur noch schnell Kaffee aufbrühen und ab in die Thermoskanne damit. Mit einem übergroßen Strickpullover, Jeans und Gummistiefeln, die ich noch einlaufen und ordentlich schmutzig machen muss, bin ich perfekt ausgestattet. Nichts sagt deutlicher «Ich spiele Landleben» als Gummistiefel ohne jeden Dungspritzer. Ich will die Landbevölkerung (und mich selbst) aber unbedingt davon überzeugen, dass ich hierhergehöre und nicht nur die Großgrundbesitzerin spiele. Noch bin ich nicht besonders glaubhaft, habe ich doch die Taschen voller Eicheln und glänzender Kastanien, weil ich alle aufheben und einstecken muss, die ich finde. Das machen die Leute, die schon immer hier leben, ganz sicher nicht – es sei denn, sie sind unter zehn. An diesem Morgen atme ich tief den erdigen Fäulnisgeruch der Landschaft ein, als ich loswandere, und hoffe, unterwegs Inspiration für mein Schreiben zu finden.

Ich rede mir gut zu und sage mir, dass das Landleben zu mir passt. Endlich habe ich meinen Platz gefunden. An den meisten Tagen bete ich mir dieses Mantra den ganzen Weg von Gravesdown Estate in die Stadt vor. Die Atmosphäre im zugigen, dämmrigen Pub mit seinen seltsamen Gästen, wo ich schreibe, lässt Ideen für neue Krimis nur so in mir aufsteigen. Ich sitze jeden Tag am Tisch beim Kamin und lese mir mit dem Appetit von einer, die gerade vierzig Millionen Pfund geerbt hat, die Speisekarte durch.

Und an den meisten Tagen rede ich mir schon unterwegs gut zu, dass die spärlichen Notizen, die ich bislang gemacht haben, nur Zeit brauchen, um sich in einen tollen Romanstoff zu verwandeln.

Heute kaufe ich mir das nicht recht ab.

Ich stampfe eher, als dass ich gehe. Die Gummistiefel sind unangenehm steif und hart an den Füßen. Meine morgendliche Begeisterung hat sich überraschend schnell in schlechte Laune verwandelt, aber der Abschied von London, wo meine Mutter und ich durch die Galerien gezogen sind und uns von Käsesandwiches ernährt haben, fällt mir auch wirklich schwerer als gedacht. Es ist blöd, aber ich vermisse die Sandwiches. Na ja, nicht wirklich, das war schlechtes Weißbrot und Industriekäse. Ich glaube, eigentlich vermisse ich die, die ich war, als ich die Brote gegessen habe.

Das größte Problem ist wahrscheinlich das riesige Haus. Im Sommer war Gravesdown Hall deutlich wärmer als jetzt, und ich meine nicht nur die Temperatur. Durch die Fenster strömte Sonnenlicht und warf Kaleidoskope aufs Parkett. Die Gärten waren Kunstwerke. Ich beschäftige noch die Gärtner von Großtante Frances, aber der Beste von ihnen, Archie Foyle, kommt nicht mehr, um die wolkenförmigen Hecken entlang der langen Einfahrt zu beschneiden. Ohne sein Pfeifen und die Plaudereien mit ihm wirkt das Anwesen seltsam freudlos.

Im August steckte Gravesdown Hall voller Rätsel, bot genau die richtige Dosis Gefahr, damit ich mich lebendig fühlte, und nicht zuletzt waren außer mir noch andere Menschen anwesend. Archies Tochter Beth, die Köchin von Tante Frances, kam immer vorbei, um uns etwas zu backen, während wir versuchten, den Mord an Tante Frances aufzuklären. Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass dieser Mord 1965 von der Wahrsagerin Peony Lane vorhergesagt worden war und Tante Frances ihr Leben lang versucht hatte, ihn zu verhindern. Leider erfolglos. Ich habe alles getan, Beth zu überreden, weiterhin auf dem Anwesen zu kochen, aber sie sagt, das Haus macht sie traurig.

Seit ich das Anwesen geerbt habe, zeigt mir ganz Castle Knoll die kalte Schulter, habe ich das Gefühl. Die Stadt ist klein, und wenn man hier so viel unterwegs ist wie ich und doch niemanden trifft, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Leute einen meiden.

Ich schraube die Thermoskanne auf, nehme einen vorsichtigen Schluck und frage mich, ob das mal aufhört oder ob ich wohl ewig als Zugezogene beäugt werde. Aber als ich die Kanne wieder zuschraube, fällt mir der Grund für die Ablehnung der Leute plötzlich ein. Darauf hätte ich schon vor Monaten kommen können. Als ich zu Tante Frances’ Tod ermittelt habe, hat sich im Ort doch ganz sicher herumgesprochen, dass sie ein Archiv angelegt hatte, in dem alle möglichen Vergehen und Geheimnisse der Bewohner von Castle Knoll dokumentiert sind.

Ich stöhne auf, als ich an die vielen Male denke, die ich vergeblich versucht habe, mit dem Postboten oder der Bedienung im Dead Witch ein Gespräch anzufangen, aber nichts als ein widerwilliges Lächeln erntete. Wahrscheinlich fragen sich die Leute, welche ihrer hässlichen kleinen Laster Tante Frances wohl herausgefunden und notiert hat und wie weit ich mittlerweile mit dem Lesen bin.

Ob es die richtige Entscheidung war, hierherzuziehen? Jetzt, wo der Herbst das Herrenhaus in eine kühle Umarmung zieht, hinterlässt die Sonne deutlich weniger Kaleidoskope auf dem Parkett, und im Garten begrüßen mich nicht Rosenblüten, sondern Dornenbüsche. Wenn ich nachts in dieser weitläufigen Villa mit siebzehn Schlafzimmern, einer Bibliothek, drei Salons, einem Speisezimmer, einer Orangerie und einer Küche, die so groß ist wie in London eine ganze Wohnung, in meinem Bett liege, sehne ich mich nach meiner Mutter mit ihrer lauten Musik und Weißbrot mit Industriekäse.

Inzwischen habe ich den Garten durchquert, und als ich durch das Tor gehe, hinter dem die weiten Wiesen von Gravesdown anfangen, sehe ich im Nebel eine Silhouette. Ich blinzele, frage mich, ob ein Pferd vom Foyle-Gut durchgebrannt ist und hier gemütlich grast. Die geduckte Gestalt bewegt sich schwerfällig voran.

«Hallo?», rufe ich. Technisch gesehen sind wir auf meinem Land, was aber die Einheimischen nicht davon abhält, hier spazieren zu gehen. Die Silhouette antwortet nicht, aber als sie schließlich aus dem Nebel tritt, stehe ich einer ziemlich beeindruckenden alten Frau, die ein dickes kariertes Tuch um Kopf und Schultern geschlungen hat, gegenüber. Gebeugt steht sie allein wegen der Kälte da, das ist ganz klar, jetzt richtet sie sich auf, um mir forschend in die Augen zu sehen. Sie ist um die achtzig und wirkt wie jemand, der sein Leben lang auf seine Gesundheit geachtet hat. Die Art, wie sie dasteht, lässt mich vermuten, dass sie mich beim Yoga in Grund und Boden sonnengrüßen würde.

Erst will ich ihr sagen, dass sie leider das Anwesen verlassen muss, aber einsam, wie ich bin, beschließe ich, ein Stündchen mit ihr durch die Wiesen zu streifen, falls sie halbwegs nett ist. Sie nickt höflich und macht den Eindruck, mich zu kennen. Seltsam, aber genauso fühlt es sich an. Der Frau in die Augen zu schauen ist wie eine Zeitreise zurück und in die Zukunft gleichzeitig. Ihre Augen sind ungewöhnlich: hellgrün mit braunen Sprenkeln.

«Ich wusste, dass ich Sie hier finde, Annie Adams», sagt sie, die Stimme geschmeidig wie Honig, aber mit Schärfe darin, wie um die Süße zu kontrastieren. Ich sehe, dass sie klobige Ringe an ihren mageren Fingern trägt, mit Türkisen und Bernsteinen besetzt, manche auch mit Ammoniten oder winzigen in Harz eingefassten Blättern. Unter dem karierten Wolltuch blitzen etliche Silberketten hervor.

«Ich … Also … Kennen wir uns?», stottere ich. Zu Tante Frances’ Beerdigung hatte ich ganz Castle Knoll eingeladen, also ist es möglich, dass wir einander vorgestellt wurden und ich sie vergessen habe. Möglich, aber unwahrscheinlich bei so einer Erscheinung.

«Ich habe eine Weissagung, aber Sie werden sie nicht hören wollen», sagt sie.

Ich keuche auf, als bei mir der sprichwörtliche Groschen fällt. Die Frau muss Peony Lane sein, die berühmte Wahrsagerin, die nicht nur in Tante Frances’ Leben jede Menge Ereignisse in Gang gesetzt hat, sondern auch in meinem. Ihre Weissagung von 1965, als Frances siebzehn war, ist in letzter Konsequenz der Grund dafür, dass Gravesdown Estate jetzt mir gehört.

«Da haben Sie vollkommen recht», erwidere ich. «Wenn mich irgendwann ein grauenvolles Schicksal ereilen wird, will ich lieber nichts davon wissen.» Aber im Grunde bin ich nicht abgestoßen, sondern angezogen. Ich nehme an, die Frau hat daraus, dass sie die Leute fasziniert, ein Geschäft gemacht, von dem sie gut leben kann.

Sie lächelt mich nicht divenhaft, sondern warmherzig und voller Verständnis an.

«Dann wissen Sie ja doch, wer ich bin», sagt sie. «Keine Sorge, ich sage nichts, solange Sie nicht darum bitten.» Diese Frau ist eine solche Legende in den Annalen von Gravesdown Hall, dass mir keine Erwiderung einfällt und ich sie nur anstarre. Sie ist wie einem Märchen entsprungen. Hinzu kommt, dass sie so eine schreckliche Weissagung gesprochen hat, die sich auch noch bewahrheitet hat – wie redet man denn lässig mit so jemandem?

«Wenn eine Vorhersage auf so umfassende und grauenvolle Weise eintritt, wie das bei Frances der Fall war, bin ich sicher keine beliebte Gesprächspartnerin. Aber machen Sie sich keine Sorgen, ich halte nichts davon, jemanden, der die Zukunft, seine eigene oder die von jemand anders, nicht kennen will, mit dem zu behelligen, was ich gesehen habe.» Ihr Blick zuckt in Richtung des Herrenhauses, als sie fortfährt: «Sie werden ganz sicher bald begreifen, dass Sie diese Weissagung brauchen, und werden zu mir kommen. Hoffentlich rechtzeitig.»

«Das war jetzt ganz schön kryptisch, aber das muss es ja wohl auch sein in Ihrem Metier», erwidere ich und lache nervös, als ich merke, dass sie meinen Scherz nicht lustig findet.

«Befassen Sie sich mit dem Leben und dem Tod von Olivia Gravesdown», sagt sie schmallippig. «Frances hat sicher eine Akte über sie im Archiv.»

«Wer ist Olivia Gravesdown?», frage ich. «Und warum soll ich mich mit ihr befassen?»

«Olivias Mann Edmund Gravesdown war der Erbe des Gravesdown-Vermögens, bevor beide bei einem Autounfall umkamen, bei dem auch Lord Harry Gravesdown starb, Edmunds Vater. Sie sollen sich mit ihrem Tod befassen, weil ich glaube, dass jemand sie ermordet hat. Sicher weiß ich es nicht, aber … Wie gesagt, Frances könnte Informationen dazu haben. Der vermeintliche Unfall hat ihr keine Ruhe gelassen.»

«Aber es ist doch allgemein bekannt, dass es ein Verkehrsunfall war?» Zu gern würde ich ihr unterstellen, mit Räuberpistolen um meine Aufmerksamkeit zu buhlen, aber nach dem vergangenen Sommer halte ich so ziemlich alles für möglich.

Peony Lane erwidert nichts, sondern schaut mich nur unentwegt prüfend an.

«Der Gravesdown-Unfall also …», versuche ich mich an das zu erinnern, was ich während meiner Ermittlungen zu Frances’ Tod darüber erfahren habe. «Der alte Lord Gravesdown saß auf dem Beifahrersitz, sein ältester Sohn fuhr, und dessen Frau war ebenfalls anwesend. Der Wagen fuhr mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum, wobei alle umkamen.»

«Wahrscheinlich sollten Sie sich Frances’ Akte über mich auch ansehen», sagt Peony Lane unvermittelt und legt einen Finger ans Kinn, als würde sie über etwas nachdenken, nichts Tragisches, sondern etwas Unwesentliches, vielleicht wessen Geburtstag bevorsteht oder wohin sie in den Urlaub fahren könnte.

«Tante Frances hat eine Akte über Sie angelegt?» Wenn es eine gäbe, hätte ich sie doch sicher im Mörderarchiv gefunden, denke ich. Die Weissagung hat Frances’ gesamtes Leben beeinflusst, und ein paar Informationen über die Frau zu bekommen, der Frances bedingungslos geglaubt hat, wäre hilfreich gewesen.

«Was glauben Sie denn?!» Jetzt lacht Peony Lane lauthals. «Eine Schnüfflerin wie Frances? Über ein Jahr hat sie gebraucht, um mich aufzuspüren. Aber kaum, dass sie vor meiner Tür stand, war sie auch schon fester Bestandteil meines Lebens. Sie wollte alles über mich wissen. Wie meine Gabe funktioniert, ob ich eine Betrügerin bin – sie hätte alles getan, um ihrem Schicksal irgendwie zu entgehen.»

«Das klingt wirklich sehr nach Tante Frances», sage ich und füge eilig hinzu: «Zumindest nach der, die ich über ihr Mörderarchiv und ihre Aufzeichnungen kennengelernt habe. Ich hab sie leider zu ihren Lebzeiten nie getroffen.»

«Als wir uns kennenlernten, witterte sie überall Lügen und setzte alles daran, sie aufzudecken. Wahrscheinlich hoffte sie, mich im Zuge ihrer Ermittlungen zu enttarnen.»

«Und? Ist es ihr geglückt?» Bis vor Kurzem stand ich Wahrsagerei und all dem auch mehr als skeptisch gegenüber. Allerdings wurde, was ich glaube und was ich nicht glaube, diesen Sommer ordentlich durchgerüttelt, und mir ist noch nicht ganz klar, wie ich inzwischen zu all dem stehe.

Während meiner Ermittlungen habe ich nicht darüber nachgedacht, ob ich an die Weissagung bezüglich Frances’ Tod glaubte, mir reichte das Wissen, dass sie daran geglaubt hatte. Persönliche Glaubenssätze und Vorlieben sollten meine Arbeit nicht beeinflussen, fand ich.

«Sie hat mich nicht als Betrügerin enttarnt, weil ich keine bin», sagt Peony knapp. «Aber seltsamerweise hat sie das, was sie über mich herausgefunden hat, und das war so einiges, nicht öffentlich gemacht. Ich weiß bis heute nicht, warum. Sie», sie sticht so energisch mit dem Finger nach mir, dass ich einen Schritt zurück mache, «Sie müssen dringend nachforschen. Fangen Sie mit Olivia Gravesdown an. Schauen Sie unter U wie Untreue und vielleicht noch unter B wie Betrug nach. Ich bin wirklich gespannt, ob Frances über die ganze Sache Bescheid wusste.»

«Und was wäre die ganze Sache?»

Sie hat jede Menge Fältchen um die Augen, als sie lächelt. «Nicht mal ich weiß alles darüber, deshalb bitte ich Sie ja um Hilfe, damit wir rauskriegen, was vor all den Jahren wirklich passiert ist.» Sie nimmt meine Hand und drückt sie fest. «Da ist eine ganze Menge, worüber wir zwei reden müssen. Und Archie Foyle hat etwas, was Sie brauchen werden. Sie sind sowieso auf halbem Weg dorthin, statten Sie ihm doch am besten gleich einen Besuch ab.»

Ich sollte einfach nicken, mich von dieser seltsamen Frau verabschieden und meiner Wege gehen. Aber in meinem neuen Leben passt so vieles nicht zusammen. Ich bin in einer Stadt, in der niemand Wert auf meine Anwesenheit legt, wandere alleine über ein riesiges Anwesen, das mir gehört, aber vielleicht nicht zusteht, und diese Frau hier ist wahrscheinlich der Grund dafür.

Das Herz schlägt mir vor Aufregung bis zum Hals, als mir klar wird, dass das hier vielleicht genau das ist, was ich brauche: ein neues Geheimnis, das es zu lüften gilt, etwas, mit dem ich meinen Geist beschäftigen und von trüben Gedanken über meine Einsamkeit und mein richtungsloses Leben ablenken kann. Durch mein Schreiben ist mir das bis jetzt noch nicht gelungen. Vermutlich hab ich meinen Ton noch nicht gefunden, und meine Motivation ist auch nicht die beste.

Aber das hier hat mich sofort in seinen Bann geschlagen. Ich bin jetzt schon dabei, mir jedes von Peony Lanes Worten einzuprägen, damit ich nachher alles korrekt in das neue Ermittlungsnotizbuch schreiben kann, das ich anlegen werde, sobald ich wieder auf Gravesdown Hall bin.

«Verstehe», sage ich möglichst unbeteiligt, weil meine Begeisterung über die Aussicht, zum Tod dreier Menschen zu ermitteln, mir selbst ziemlich makaber vorkommt. Peony Lane wirkt plötzlich unruhig, tritt von einem Fuß auf den anderen und betastet ihre Tasche. Dann wendet sie sich unvermittelt ab und geht wortlos weg, den Hügel hinunter, den ich gerade heraufgekommen war.

«Wohin gehen Sie?», rufe ich ihr hinterher.

Sie wendet sich zu mir um, zieht einen Zettel aus ihrer Tasche und hält ihn hoch. «Hab was zu erledigen», sagt sie. «Frances hat mir einiges darüber beigebracht, wie man das Schicksal überlisten kann.» Sie grinst.

«Was soll das bedeuten?», rufe ich frustriert. Sich kryptisch auszudrücken, weil es zur Berufsbeschreibung gehört, ist das eine, aber das jetzt ist einfach nur unnötig.

«Mal sehen, wie gut Sie darin sind, Geheimnisse aufzudecken. Sie sind immerhin Frances’ Erbin.» Ihr Grinsen vertieft sich noch. «Vielleicht kommen Sie ein paar Mördern auf die Spur.»

«Jetzt bleiben Sie doch mal stehen, verdammt!», rufe ich, als sie sich wieder abwendet und weitergeht. «Es gibt keine Akten für M wie Mord, sonst hätte ich die ja wohl längst gefunden!»

Sie winkt über ihre Schulter und ruft: «Dann müssen Sie genauer hinschauen!»

Und dann ist sie weg, in den Nebel eingetaucht, als wäre sie nie da gewesen.

2

18. Januar 1967

Für eine, die versucht, sich einzureden, dass ihr nicht der Tod auf den Fersen ist, ist Januar ein übler Monat, besteht er doch ganz und gar aus eisigen, harten Kanten, und die Welt liegt da wie tot. Der Januar erinnert einen unablässig daran, dass unter gewissen Umständen nichts überlebt.

Ich klinge alt. Dabei bin ich achtzehn, in Gottes Namen! Ich sollte um die Welt reisen oder in London sein, um zu studieren und zu feiern. Doch letzten Sommer wurde meine Welt auf den Kopf gestellt. Meine beste Freundin verschwand, und meine Freunde betrogen und belogen mich einer nach dem anderen. Die Welt ist nicht mehr dieselbe.

Deshalb stürzte ich mich voll und ganz auf diese Weissagung, die besagt, dass ich eines Tages ermordet werde. Ich bilde mich auf abseitigen Gebieten, verschlinge Bücher über griechische Mythologie (das Orakel von Delphi interessiert mich natürlich besonders), Astrologie, altirische Schrift … Sogar mit Runenwerfen habe ich mich beschäftigt.

Ich hoffe und bete, je mehr ich über Wahrsagerei lerne, desto wahrscheinlicher gelingt es mir, mich unter dem mir bestimmten Schicksal wegzuducken. Wegducken ist vielleicht das falsche Wort, eigentlich will ich mein Schicksal überlisten. In der Mythologie gibt es entsprechende Geschichten zuhauf – ein junges Mädchen findet sich in der Gewalt eines unberechenbaren Gottes, einer Sphinx oder bösen Fee wieder und braucht all ihren Grips, um zu entkommen. Leider gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen den Mädchen in den Mythen und mir. Sie kannten ihren Widersacher. Meinen muss ich erst finden.

Die Suche wird aus zwei Teilen bestehen. Zum einen wird es darum gehen, meinen mutmaßlichen Mörder zu finden – jeder, den ich in meinem Leben je getroffen habe, ist verdächtig und wird unter die Lupe genommen. Freunde, Familie, selbst Passanten auf der Straße. Ich muss verdeckt gegen alle und jeden ermitteln. Haben sie ein Geheimnis, das auf eine so gewalttätige und endgültige Weise auf mein Leben Einfluss nehmen könnte? Der zweite Teil meiner Ermittlungen richtet sich gegen meinen anderen Gegenspieler: das Schicksal. Und weil ich ja schlecht gegen einen trügerischen Schatten ankämpfen kann, ein Konzept, einen Mythos, konzentriere ich mich auf eine Person, die für all das steht. Schließlich hat mich die Weissagung aus ihrem Mund erreicht.

Diese Person ist Peony Lane.

Jetzt muss ich sie nur noch finden.

3

Ich gehe auf direktem Weg zum Gut der Foyles. Wo könnten Tante Frances’ andere Tagebücher sein? Einen ganzen Stapel habe ich im August in ihrem Haus gefunden, aber etliche Zeiträume fehlen. Das grüne, beschriftet mit 1965–1966, ist natürlich da, es hat mir bei meinen Ermittlungen sehr geholfen. Aber das nächste beginnt 1972. Entweder sie hatte über den Rest der Sixties nichts zu erzählen, was ich nicht glaube, es geht immerhin um die Sixties, oder sie bewahrte einige der Tagebücher an einem anderen Ort auf. Oder sie sind verloren gegangen.

Um die auf mich einstürmenden Gedanken zu sortieren, setze ich mich auf einen Baumstumpf und krame eins meiner Notizbücher heraus, von denen ich immer ein paar bei mir trage. Dabei stelle ich fest, dass Tante Frances’ grünes Notizbuch, das inzwischen so etwas wie ein Glücksbringer für mich ist, zwischen meinen anderen Sachen steckt. Ich weiß genau, dass etwas über den Autounfall drinsteht, und beschließe, kurz nachzuschlagen. Zügig blättere ich, die betreffende Stelle muss ziemlich am Anfang kommen. Tante Frances und ihre Freunde haben im Wald darüber gesprochen, an dem Abend, als sie sich auf das Gravesdown-Anwesen geschlichen haben. Frances’ Freundin Emily Sparrow – die, die später vermisst wurde – behauptete, dass Ford Gravesdown seine Frau getötet und den mit einem Rubin besetzten Dolch hinterher in den Fluss geworfen hat. Dann dreht das Gespräch der Jugendlichen sich um den Rest der Gravesdown-Familie.

Schließlich habe ich die Stelle gefunden: Vor vier Jahren machte Lord Gravesdowns ältester Sohn eine Spritztour in seinem Sportwagen, hinten seine Frau und sein Vater. Eine der Haarnadelkurven nahm er zu schnell. Der Wagen fuhr gegen einen Baum, und alle drei waren sofort tot.

Wäre an Olivias Tod irgendetwas verdächtig gewesen, hätte es Gerüchte im Ort gegeben. Aber mir war nichts zu Ohren gekommen. Falls der Unfallbericht nicht in Frances’ Akten zu finden ist, werde ich Detective Crane einen Besuch abstatten und um eine Kopie bitten. Ich notiere den Hinweis auf den Unfall in meinem Notizbuch, und schon habe ich eine Idee für einen neuen Roman, die ich auch gleich aufschreiben muss. Eine Ewigkeit sitze ich auf dem Baumstumpf, schreibe, atme dabei den Duft von feuchtem Laub und Moos ein. Wie im Fluge ist eine Stunde vergangen, und mir tun die Knie weh, aber ich fühle mich belebt, habe die losen Enden eines neuen Cold Case in der Hand und im Kopf eine Idee für einen Krimi, den ich schreiben könnte.

Als ich Archie Foyles Gutshaus schließlich gegen halb elf erreiche, ringelt sich freundlicher Rauch aus dem Schornstein. Ich gehe über das Brücklein, das zur Tür führt. Der Dimber, der darunter hinweggurgelt, treibt das Wasserrad vor Archie Foyles weißem Steinhaus an. Der Dimber kommt als Fluss aus dem Wald, wird hier gezähmt und in einen Bach verwandelt, der das gesamte Haus umfließt, um sich dann in Richtung der Stadt davonzumachen. Enten tummeln sich im Wasser, und als ich anklopfe, bemerke ich, dass sich der wilde Wein, der die Fassade bedeckt, feurig rot gefärbt hat.

Die Tür geht auf, und Archies verwittertes Gesicht kommt zum Vorschein. Ich kenne ihn nur mit Schiebermütze, jetzt stehen ihm die weißen Haare in alle Richtungen vom Kopf ab.

«Annie, was führt dich her?» Mit einem Lächeln macht er die Tür ganz auf und bittet mich herein.

«Das Übliche», sage ich. «Ich bin irgendwie unruhig, man könnte es auch einsam nennen. Außerdem hab ich Peony Lane getroffen.»

«Ach herrje. Ich stell mal den Kessel auf den Herd», sagt er und geleitet mich in die Küche. Ich muss mir ein Grinsen verbeißen und frage mich, ob er mich erwartet hat. War Peony Lane etwa bei ihm gewesen, bevor wir uns getroffen haben? Hat sie ihm gesagt, dass sie mich sucht und dann zu ihm schickt?

Archies Küche ist leuchtend gelb und fast so groß wie die auf Gravesdown Hall. Über der Küchenzeile überblicken große Fenster den Garten, so konnte er immer ein Auge auf seine großen Folientunnel haben, die Tante Frances ziemlich aufregten, weil er darin nicht unbedingt legale Pflanzen anbaute. Mir war das im Grunde egal, aber ich wollte nicht, dass Archie erwischt wurde. Angesichts seiner Offenherzigkeit wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das passiert wäre. Mittlerweile sind die Folientunnel durch Garagen ersetzt worden. In einer davon residiert Tante Frances’ Rolls-Royce Phantom II, den ich Archie geschenkt habe, weil ich ihn eh nie benutzt hätte. Außerdem bin ich Teilhaberin bei Archies neuem Business: Er repariert Oldtimer, bislang noch nicht im großen Stil, aber er liebt es, alte Wagen ausfindig zu machen, die eine Generalüberholung brauchen.

Ich sehe ihm zu, wie er Tee macht, da klingelt in meiner Tasche mein Telefon. Meine Mutter. Weil sie in letzter Zeit sehr beschäftigt ist und selten anruft, bedeute ich Archie, dass ich rangehen muss, und trete aus der Tür.

Wochenlanger Regen hat den Dimber stark anschwellen lassen, und das Wasserrad hat gut zu tun, die Wassermassen zu bewältigen. Es macht rhythmisch ein hohles, metallisches Geräusch, als hätte irgendein wichtiges Teil sich gelöst.

Ich gehe ein paar Schritte von dem Lärm weg.

«Hi, Mum», sage ich.

«Annie, hallo!» Meine Mutter klingt beschwingt und ein wenig kurzatmig, als wäre sie abgelenkt, aber glücklich. «Entschuldige, ich hab mich eine Ewigkeit nicht gemeldet, ich war wirklich sehr beschäftigt.»

«Das klingt doch gut», sage ich. «Hast du neue Ausstellungen in Aussicht?»

Ich höre meine Mutter gedämpft kichern, als hätte sie eine Hand übers Telefon gelegt. Eine tiefere Stimme ist zu hören, etwas wie ein Knurren, und meine Mutter sagt: «Nicht jetzt.» Dann ist sie wieder da und sagt: «Ich male bloß viel, das ist alles.»

«Mum», sage ich gespielt vorwurfsvoll. «Hast du einen Typen da? Du kannst mir so was erzählen, weißt du?»

Sie seufzt. «Weiß ich ja. Das Ganze ist nur etwas … kompliziert. Ich erzähle dir ganz bald von ihm, versprochen.»

«Na gut», erwidere ich, «aber bring dich nicht wieder in irgendwelche Schwierigkeiten.»

Sie lacht. «Das musst du gerade sagen. Du verstrickst dich nicht gerade wieder in Tante Frances’ Geheimnisse, oder? Keine neuen Ermittlungen? Ich hab nämlich endlich den ganzen Papierkram bezüglich ihres Anwesens zugeschickt bekommen, und der Zusatz im Testament bezüglich guten Benehmens macht mich ein bisschen unruhig.»

Als die Weissagung von 1965 sich im Sommer bewahrheitete und Tante Frances ermordet in ihrer Bibliothek aufgefunden wurde, gab es einen Wettstreit um ihr Erbe, der mich fast das Leben gekostet hätte. Das Testament sah vor, dass derjenige, der den Mord an ihr aufklärt, ihr Vermögen und ihr Anwesen erbt und sogar den Gutshof, auf dem die Foyles seit Generationen leben. Zum Glück war ich in dem Wettstreit die glückliche Siegerin, und meine erste Amtshandlung war, sicherzustellen, dass das Gut an Archie und seine Tochter Beth überging. Aber, klar, Tante Frances war recht pedantisch in der Einbeziehung aller Eventualitäten, ich gehe auch davon aus, dass ihr Testament Wendungen und Fallstricke hat, die sich erst nach und nach zeigen.

«Das bezieht sich ganz sicher nicht auf mich», sage ich. «Sie will sich nur versichern, dass ihr Nachfolger nicht nur ein guter Mensch ist, sondern das auch bleibt.»

Meine Mutter seufzt. «Du hast ja diesen Polizeitypen zum Freund, der wird dich hoffentlich aus allen Schwierigkeiten rausboxen.»

Ich bin nicht sicher, ob meine Freundschaft mit Detective Crane diesen Service einschließt, aber das sage ich meiner Mutter nicht. Er und ich hatten uns bei den Ermittlungen ein ziemliches Tauziehen geliefert.

Ich überlege, wie ich ihr unser seltsames Verhältnis erklären soll, da sagt meine Mutter: «Ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Du hast doch schon mal für mich eine Akte aus Tante Frances’ Archiv geholt …»

«Die über Dad? Die steckt wieder im Aktenschrank.» Worüber ich sehr froh bin. Das Letzte, was ich will, ist, mir Sorgen machen, ob mein Vater demnächst in Castle Knoll auftaucht und mich um Geld bittet.

«Nein, diesmal interessiert mich eine andere, die über die Wahrsagerin. Peony Lane hieß sie, oder?»

Das dumpfe Geräusch in Archie Foyles Wasserrad ist plötzlich noch viel lauter. Es ist, als würde jemand an dem hölzernen Gestänge rütteln, um herausgelassen zu werden.

«Annie? Bist du noch da?»

«Ja, klar. Wieso interessierst du dich plötzlich für Peony Lane?» Ich komme mir schäbig vor, weil ich ihr nicht erzähle, dass ich die Wahrsagerin gerade heute kennengelernt habe. Aber meine Mutter hat ja neuerdings auch Geheimnisse vor mir, denke ich trotzig. Es ist vielleicht kleinlich, mir von meiner Mutter Offenheit zu wünschen und selbst nicht ganz ehrlich zu sein, aber ich verbuche es unter Abnabelung.

«Ich will ein bisschen mehr über sie erfahren», sagt meine Mutter. «Du hast mir doch Frances’ Tagebuch zu lesen gegeben, und jetzt dachte ich, ich könnte ein paar Themen daraus in meine Kunst integrieren – Obsession und Schicksal und so weiter. Peony Lane wäre meine Hauptinspirationsquelle.»

Irgendwie klingt das seltsam für mich. Es ist geradezu, als würde, weil ich am Morgen ihre Weissagung nicht hören wollte, nun die ganze Zeit ihr Name als Echo widerhallen, wie um mir zu zeigen, dass diese Frau niemand ist, den man ignoriert.

«Ich schaue mal nach», sage ich vage. Mit einem Ruck kommt neben mir das Wasserrad zum Halten, und ich kann sehen, dass, was immer es blockiert hat, halb heraushängt. Ein von Algen bedeckter Stock, oder was das ist, hat sich zwischen dem Wasserrad und der Hauswand verkeilt, steckt im Wein, der an dieser Stelle besonders üppig wächst.

«Gut, danke», sagt meine Mutter. «Ruf mich an, wenn du die Akte gefunden hast. Meinst du, du kannst sie mir zuschicken?»

«Klar», sage ich abgelenkt. Etwas an dem Stock zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. «Wir reden später, okay?» Ich lege auf.

Archie tritt mit einem Teebecher aus der Haustür, aber als er mich mein Handy einstecken und zum Wasserrad gehen sieht, stellt er ihn aufs Fensterbrett.

«Steckt was fest?», fragt er. «Alles mögliche Zeug wird durch das Wasserrad gezogen, meistens Gras und totes Holz. Bei all dem Regen, den wir die letzten Wochen hatten, reißt der Fluss noch mehr mit sich als normal.» Archie ist größer als ich, er streckt sich und zieht den Gegenstand aus dem Rad, das sofort beginnt, sich wieder zu drehen.

«Da will mich wohl einer verkohlen, oder was», sagt er atemlos und betrachtet das Ding in seiner Hand. Er holt ein Taschentuch heraus und wischt es sauber. Ich sehe goldenes Funkeln. «Ihr verarscht mich doch», sagt Archie.

Jetzt kann ich sehen, dass der Stock kein Stock ist, sondern ein verschnörkelter, altertümlich aussehender Dolch.

«Sie hatte recht», sage ich atemlos. «Emily hatte recht mit dem Mord und dem Dolch und allem.»

4

20. Januar 1967

Es gibt einen Grund dafür, dass ich mich mehr und mehr in den Geheimnissen rund um Gravesdown verheddere, und interessanterweise ist der Grund nicht Ford Gravesdown.

Sondern Archie Foyle.

Letzte Woche lag so viel Raureif auf dem Anger, dass er aussah wie schneebedeckt. Ich war auf dem Weg zu dem kleinen Cottage, in dem die Bibliothek von Castle Knoll untergebracht ist, und genoss das gleichmäßige Knirschen unter meinen Stiefeln. Die kalte Luft zwickte in meine Wangen, und ich war Ford dankbar für sein Weihnachtsgeschenk – einen dicken, dunkelgrünen Wollmantel mit pelzgesäumter Kapuze. Zunächst hatte ich das Geschenk übertrieben gefunden – zu teuer, zu elegant, unserem Verhältnis nicht angemessen. Aber dann sagte ich mir, er ist immerhin adelig und reich obendrein. Was mir übertrieben vorkommt, ist für ihn sicher ganz normal. Die beißende Kälte hatte jedenfalls keine Chance gegen diesen Mantel, und ich freute mich, was für ein nützliches Geschenk er mir da gemacht hatte. Ford war so – er hat gewusst, dass ich, wann immer ich mich behaglich in meinen Mantel kuschelte, freudig an ihn dachte. Meine Zuneigung für ihn wäre auch ohne solche Gesten unverbrüchlich, aber ihm machte es nun einmal Spaß, Menschen zu beeinflussen. Das machte wahrscheinlich einen Gutteil seiner Anziehungskraft aus – ein Grund mehr, dass ich vorsichtig sein musste.

Die Bibliothek von Castle Knoll ist winzig. Es gibt drei Regale in der Mitte, die ungefähr so groß sind wie ich, alle anderen Regale stehen an den Wänden aufgereiht. Ich wollte ungestört sein und richtete mich in der Ecke ein, die am weitesten entfernt von der Tür war und von einem der frei stehenden Regale verdeckt wurde. Ich setzte mich auf den Teppich, nicht gänzlich entspannt, war mir doch gerade aufgegangen, dass, wenn jemand nur fest genug gegen das Regal bei der Tür stoßen würde, die anderen wie Dominosteine umfallen und mich unter sich begraben würden. Ums Leben gekommen, weil ich nicht aufgepasst hatte, wo ich mich hinsetzte.

Ich setzte mich um, lehnte mich an die Wand unter dem Fenster und versenkte mich in mein neuestes Projekt – die Wahrsagerin aufspüren. Ich hatte mir einen Stapel Conan Doyles und Agatha Christies ausgesucht, den ich nun zur Seite schob, um die Zeitungsausschnitte auszubreiten, die ich über Peony Lane gefunden hatte. In den meisten Artikeln ging es darum, dass jemand dank ihr bei der Tombola gewonnen oder knapp einem umstürzenden Baum entkommen war. Bis jetzt ging es nicht um düstere Prophezeiungen, von Mord ganz zu schweigen. Wenn sie auf dem Feld begabt wäre, hätte doch sicher die Polizei ein Interesse daran, mit ihr zusammenzuarbeiten?

Auch ein paar Werbezettel hatte ich gefunden, die Peony Lanes Talente anpriesen und bekannt gaben, wo sie anzutreffen war. Leider waren für dieses Jahr alle Jahrmärkte und Messen bereits vorbei.

Ich wollte unbedingt herausfinden, wo sie wohnte, auf die Weise hätte ich die Gelegenheit, sie privat zu konsultieren, nicht nur auf irgendeinem Jahrmarkt.

«Das ist aber nicht ihr richtiger Name, das weißt du schon, oder?», sagte plötzlich jemand über meine Schulter. Ich kreischte erschrocken auf, und die Bibliothekarin zischte empört.

In meiner Versunkenheit hatte ich nicht bemerkt, dass Archie Foyle sich neben mir auf den Boden gesetzt hatte.

«Was machst du hier?», fragte ich ihn.

«Glaubst du, ich bin Analphabet, oder was?» Archie grinste mich schief an. Ich hatte ihn noch nie ohne seine Schiebermütze gesehen und hatte nicht gewusst, dass er lockige Haare hatte. Er streckte die Beine aus, nahm sich meinen Wollmantel und schob ihn sich hinter den Rücken wie ein Kissen. «Vor ein paar Wintern hab ich angefangen, herzukommen», fuhr er fort, «einfach, um es an den Abenden ein bisschen warm zu haben. Das Gutshaus war eiskalt, wenn uns mal wieder das Holz ausging. Wie dem auch sei, Miss Stokes … Sie ist hier die Bibliothekarin …»

«Ich weiß, wie die Bibliothekarin heißt.» Ich rollte mit den Augen.

«Wollt’s nur für alle Fälle erwähnt haben», erwiderte er. «Miss Stokes hat jedenfalls gesagt, wenn ich mich hier aufhalten will, muss ich auch lesen. Und da hab ich eben damit angefangen. Die da habe ich alle durch.» Er zeigte auf meinen Sherlock-Holmes-Stapel. «Und von Agatha Christie kenne ich auch alles. Außerdem von Dickens, Jane Austen, Kipling, alle James-Bond-Romane …»

«Auch wenn der Anlass dafür die Suche nach einer Zentralheizung war, freue ich mich für dich, dass du die Welt der Literatur für dich erschlossen hast. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich bin wirklich ziemlich beschäftigt. Falls du keine Informationen über Peony Lane für mich hast, könntest du mich dann bitte weitermachen lassen?»

«Klar hab ich Informationen, jede Menge.» Er gab sich alle Mühe, männlich-überlegen zu wirken, aber Archie ist so leicht zu durchschauen wie ein Vierjähriger mit einem Lolli in der Hand, der behauptet, keine Süßigkeiten aus der Schublade gemopst zu haben.

«Du kennst wirklich ihren echten Namen?», fragte ich.

«Und ob.» Er lehnte sich gegen meinen Mantel, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und schloss die Augen. Sein Ausdruck hätte erhaben gewirkt, hätte das durch das Fenster über uns hereinfallende Sonnenlicht nicht die zahlreichen Stoppeln in seinem Gesicht beschienen.

«Was willst du?», fragte ich krächzend vor Ungeduld. «Ich sehe doch, dass du mich schmoren lässt, bis ich mich bereit erkläre, dir irgendeinen Wunsch zu erfüllen. Also spuck’s schon aus: Was soll ich machen?»