Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

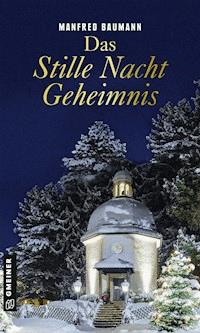

Oberndorf bei Salzburg. Geburtsstätte des weltberühmten Weihnachtsliedes „Stille Nacht“. In einem Waldstück wird der Portugiese Bernardo Pilar gefunden. Schwer verletzt, traumatisiert. Er ist einer von vielen Journalisten aus aller Welt, die zum Jubiläum „200 Jahre Stille Nacht“ nach Salzburg gereist sind. Die Polizei glaubt an einen Unfall. Im Gegensatz zu Bernardos Mutter Stella. Ihr einziger Anhaltspunkt: eine rätselhafte Botschaft des Schwerverletzten. Stella versucht, die Wahrheit herauszufinden. Und begibt sich dadurch in große Gefahr.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 288

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Manfred Baumann

Das Stille Nacht Geheimnis

Impressum

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Todesfontäne, Meranas 6. Fall (2018), Blutkraut, Wermut, Teufelskralle (2017), Glühwein, Mord und Gloria (2016), Salbei, Dill und Totenkraut (2016), Mozartkugelkomplott, Meranas 5. Fall (2015), Maroni, Mord und Hallelujah (2014), Drachenjungfrau, Meranas 4. Fall (2014), Zauberflötenrache, Meranas 3. Fall (2012), Wasserspiele, Meranas 2. Fall (2011), Jedermanntod, Meranas 1. Fall (2010)

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2018

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Julia Franze

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © HannesBrandstätter / Fotolia.com

Autograf S. 6/7: © Salzburg Museum, Alpenstraße 75, 5020 Salzburg

ISBN 978-3-8392-5846-0

Gedicht

Stille Nacht! Heilige Nacht!

Alles schläft; einsam wacht

Nur das traute heilige Paar.

Holder Knab im lockigten Haar,

Schlafe in himmlischer Ruh!

Schlafe in himmlischer Ruh!

(Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr, Weihnachten 1818)

Erster Tag

Sebastian

Ein feines Singen schwebte rings um ihn. Der Klang von hellen Stimmen erfüllte den Raum. Waren das Engel? Er öffnete langsam die Augen. Im Zimmer war es noch dämmerig. Durch die schräg gestellten Jalousien am Fenster fielen schmale Lichtstreifen. Sebastian drehte den Kopf zur Seite. Der Pinguinwecker auf dem Nachtkästchen zeigte fünf Minuten nach acht. Das Singen kam von unten. Er hörte Geschirrklappern. Seine Mutter hantierte in der Küche und hörte dabei Radio.

»Vom Himmel hoch, da komm ich her«, sangen die feinen Stimmen jetzt. Er kannte dieses Weihnachtslied. Sie hatten es zu Beginn der Adventzeit in der Schule gelernt.

»Eeeeiiia … eeeeiiia«, summte er mit. »Susani, susani, suuuusaniiii.« Er schob die Decke zurück und rollte sich aus dem Bett. Seine Hand fasste nach der Kordel, zog die Jalousie in die Höhe. Es hatte geschneit über Nacht. Der Schneemann, den er gestern am Nachmittag mit Halil im Garten gebaut hatte, trug eine große weiße Flockenmütze auf dem kugeligen Kopf. »Von Jesus singt und Maria«, zirpten die hellen Stimmen aus dem Küchenradio, die aus dem Erdgeschoss bis in sein Zimmer heraufschwebten. Sie würden bald frühstücken. Ohne Papa. Der war schon um vier Uhr aufgestanden, hatte Frühdienst. Papa ratterte sicher schon seit drei Stunden mit dem großen Schneepflug über die Gemeindestraßen. Vielleicht würde Sebastian mit der Mama alleine am Frühstückstisch sitzen, denn seine Schwester Dany zeigte sich an Sonntagen selten vor halb elf. Und wenn sie dann aus ihrem Zimmer schlurfte, wirkte sie immer noch verschlafen.

Ich weiß, du bist müde, Maria. Wir sind schon seit Tagen unterwegs. Der Text aus dem Krippenspiel fiel ihm ein. Er hatte ihn gestern am Abend noch gelernt. Bis zum Dienstag musste er ihn auswendig können. Eigentlich hätte Sebastian ja den Wirt spielen sollen, der Maria und Josef keine Herberge gibt. Aber am Freitag war der Wernfried nicht zur Schule gekommen. Er lag zu Hause mit Mittelohrentzündung. Da hatte die Lehrerin beschlossen, dass Sebastian die Rolle des Josef übernehmen sollte. Und der Robin, der für einen der Hirten vorgesehen war, musste seinen Schafpelz an Emilio weitergeben und sich die fleckige Wirtsschürze umbinden. Sebastian freute sich über die neue Aufgabe. Er spielte viel lieber den Heiligen Josef als den hartherzigen Wirt. Auch wenn der Josef fünfmal so viel Text hatte. Wir sind schon seit Tagen unterwegs. Allein, wir müssen noch … Was müssen sie? Mist! Er hatte es doch gestern am Abend noch gekonnt. Er war mit der Mama den ganzen Text durchgegangen. Sie hatte die Maria, den Wirt, den Engel und alle Hirten übernommen, und er hatte die Worte des Heiligen Josef gesprochen. Er langte nach dem Textbuch, das auf dem Schreibtisch lag. Allein, wir müssen noch … Er blätterte bis zur fünften Seite, fand die Stelle. Allein, wir müssen noch eine Stunde beherzt dieses Weges ziehen, dann erreichen wir Bethlehem, wo du dich gewiss in einer Herberge ausruhen kannst. Genau, so ging diese Stelle weiter. Beherzt fand er ein wenig eigenartig. Das hatte er gestern auch zur Mama gesagt. Er würde morgen bei der Probe in der Schule mit der Lehrerin darüber reden. Vielleicht würden sie die Stelle ändern. Beherzt konnte man gewiss streichen. So redete doch keiner. Schon gar nicht, wenn er seit Tagen hundemüde auf steinigen Straßen unterwegs war. Er legte das Textbuch zurück auf den Schreibtisch. Von unten aus der Küche erreichte ihn nun der Klang von Geigen. Ein Hackbrett spielte die Melodie. Auch dieses Lied kannte er. Das war Still, Still, weil’s Kindlein schlafen will. Er setzte sich aufs Bett und sang mit. »Die Englein tun schön jubilieren, bei dem Kripplein musizieren …«An der Tür hing der große Adventkalender. Er stand wieder auf. Er musste noch das heutige Fenster öffnen. Gestern war ein lustiger Teddybär zum Vorschein gekommen. Er war neugierig, was sich ihm heute zeigen würde. Er hielt Ausschau nach dem Türchen mit der Zahl 16. Es dauerte ein wenig, bis er es fand. Die 16 steckte zwischen den Ästen der verschneiten Linde, auf der drei Raben hockten. Sie äugten neugierig auf die Spielzeugstadt mit den hohen Türmen. Der Himmel über den Dächern war mit Sternen übersät. Er klemmte den Fingernagel in den Kartonschlitz und drückte das Fensterchen auf. Ein Engel wurde sichtbar. Er hockte rittlings auf einer weißen Wolke und lachte. Sebastian trat einen Schritt zurück. Nun waren bereits 16 Türchen offen, acht blieben noch übrig. Noch achtmal schlafen, dann war Heiliger Abend.

Noch achtmal schlafen, dann würden sie im Lichterschein der Kerzen vor dem geschmückten Christbaum stehen. Seine Augen füllten sich mit Wasser. Er konnte sich gegen das Schluchzen nicht wehren. Es rollte aus seiner Brust, brachte seine Lippen zum Beben. Zum ersten Mal würde die Oma nicht mehr dabei sein. Zum ersten Mal würden sie ohne Oma Weihnachten feiern. Wer würde mit ihm die zweite Stimme bei »Stille Nacht« singen? Die Oma hatte sie mit ihm vor zwei Jahren eingelernt, da war er sieben. Seit damals sangen sie es so. Mama und Dany die erste Stimme. Er zusammen mit der Oma die zweite Stimme. Und der Papa brummte den Bass dazu. Er drehte sich um, warf sich auf das Bett. Er vergrub das Gesicht in den Polster. Heftiges Weinen schüttelte seinen Körper. Weihnachten ohne Oma, das konnte er sich gar nicht vorstellen.

Stella

»Olá, Stella!« Sie war so in den Anblick der Schwäne vertieft, dass sie den Ruf erst beim zweiten Mal hörte. Sie löste ihren Blick von den Kacheln an der Hausmauer. Von der anderen Straßenseite winkte ihr Madalena zu. In der Linken hielt sie eine Korbtasche. Sie hatte wohl die kurze Mittagspause genützt, um bei António ein paar Einkäufe zu erledigen, ehe sie zurück in ihre Apotheke eilte. Dort herrschte seit Tagen Hochbetrieb. Das Wetter zeigte sich anhaltend schlecht. Der eiskalte Wind von der Atlantikküste und die Nässe, die einem durch die Knochen kroch, forderten ihren Tribut. Die Umsätze für Erkältungstee, Hustensaft und Grippetabletten stiegen. Madalena und ihr Mann hielten die Apotheke offenbar auch am heutigen Sonntag geöffnet.

»Bom dia, Madalena.« Sie hob die Hand, deutete einen Gruß an.

»Was machst du zu Weihnachten?«

»Ich weiß noch nicht so recht. Teresa hat mich eingeladen. Aber vielleicht bleibe ich auch zu Hause.«

»Besuchst du uns während der Feiertage? João und ich würden uns freuen.«

»Ich melde mich.«

»Wunderbar! Bis bald.« Die kleine grauhaarige Frau hob zum Abschied die Hand. Dann stapfte sie davon. Stella sah ihr nach, bis sie hinter der Glastür der Apotheke verschwand. Madalena war die erste Teilnehmerin in ihrem Yogakurs gewesen. Als Felipe sich davongemacht und einen Berg an Schulden hinterlassen hatte, hatte Stella anfangs nicht gewusst, wie sie sich über Wasser halten sollte. Der Yogakurs war ihr erster Rettungsanker gewesen. Anfangs war der Unterricht mehr als zäh verlaufen. Stella war oft verzweifelt gewesen, knapp davor, alles hinzuschmeißen. Aber die rührige Madalena hatte ihr stets Mut zugesprochen. Und sie hatte vor allem eines gemacht: eine Freundin nach der anderen aus ihrem großen Bekanntenkreis in Stellas Kurs gelotst. Allmählich hatten sich die Yogastunden rentiert. Den zweiten Rettungsanker verdankte sie David. Er hatte ihr den Kontakt zu zwei Touristikagenturen vermittelt. Seit damals führte sie Portugalreisende durch die attraktivsten Städte der mittleren Regionen, durch Coimbra, Leiria, Linhares, Batalha, Alcobaçaund vor allem Tomar, das ihr seit über 20 Jahren Heimat geworden war. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder der Hausfassade zu. Die Sonderangebote des Bekleidungsshops im Erdgeschoss interessierten sie weniger. Ihr Blick richtete sich auf die Verkleidungen der Erker in den Obergeschossen. Sie hatte den Mauerschmuck sicher schon Tausende Male gesehen, seit sie vor 22 Jahren in diese Stadt gekommen war. Aber die Azulejos, die für Portugal so typischen kunstvoll gestalteten Keramikfliesen, erfreuten sie jedes Mal aufs Neue. Als sie noch in Lissabon gelebt hatte, war kein Monat vergangen, an dem sie nicht den Bus bestiegen hatte, um sich in die Rua Madre de Deus bringen zu lassen. Dort lag das Museu Nacional do Azulejo. In einem ehemaligen Kloster konnte man Exponate der portugiesischen Kachelkunst aus sechs Jahrhunderten bewundern. Sie liebte die Farbenpracht und die exotischen Muster der Darstellungen. Manche erinnerten sie an ihre eigenen Zeichnungen aus der Schulzeit. Sie hatte als Kind gerne gemalt. Keine Madonnen und Heilige, sondern Segelboote, Flugzeuge, Raumschiffe. Sie hatte sich dabei immer vorgestellt, an Bord zu gehen und in die Ferne zu reisen. Weit weg. In fremde Länder, auf unbekannte Planeten. Tiere hatte sie auch gerne gemalt, Schmetterlinge, Papageien, Adler und am allerliebsten Schwäne. Von allen Erzählungen hatte es ihr als Kind das Märchen vom hässlichen Entlein, das eines Tages ein stolzer Schwan wird, am meisten angetan. Sie hatte tiefes Mitgefühl mit dem kleinen tollpatschigen grauen Vogel aus der Märchengeschichte empfunden. Sie hatte oft mit ihm geweint, wenn das Entlein sich wieder einmal als Außenseiter fühlte und nicht verstehen konnte, warum es so anders aussah als alle anderen. Mit 18 war Stella dann tatsächlich aufgebrochen, um endlich ein Schwan zu werden. Vielleicht verweilte sie deshalb so gerne vor den Kacheln mit den Schwänen an der Hausfront. Die eleganten Vögel erinnerten sie an ihre eigenen Träume. Die Fliesen waren nicht mehr im allerbesten Zustand. Sie reichten nicht an die Qualität der Museumsstücke heran, und sie waren auch nicht so gut restauriert wie die prächtigen Exemplare im Kreuzgang des Konvents von Tomar, oben auf dem Berg. Aber das machte Stella nichts aus. Die Kacheln mit den Schwänen waren nicht abgeschirmte Ausstellungsobjekte in irgendeinem Museum. Nein, sie prangten an einer Hausfassade mitten im Leben, in einer Straße mit Geschäften, Handwerksläden, einer Apotheke, einer Bank, einem Notariat und zwei Imbissbuden. Braunes Moos hatte sich in den Mauerrissen angesetzt. Doch das störte die drei Schwäne nicht. Elegant zogen sie ihre Spur über den Teich. Sie waren majestätische Erscheinungen, die in der hektischen Turbulenz der städtischen Umgebung Gelassenheit ausstrahlten. Das märchenhafte Blau der Kacheln, das in ähnlicher Manier auch die Front des Nachbarhauses mit arabesken Mustern verschönte, harmonierte gut mit den orange schimmernden Lampen der Weihnachtsdekoration, die quer über die Straße gespannt war. Eine mächtige Böe des auffrischenden Windes griff nach den blinkenden Sternen, das Dekorationsgebilde schaukelte bedrohlich. Einige der Passanten wandten die Köpfe nach oben, keiner schien beunruhigt. Die Weihnachtssterne würden halten, genauso wie der Rest der Girlanden, der sich durch die Straße bis hin zum Hauptplatz zog. Davon war auch Stella überzeugt. Abenteuerlich anmutende Elektrokabel an den Außenmauern der Häuser gehörten zum Straßenbild portugiesischer Städte wie die kleinen Läden, die großen Plätze, die pittoresken Kirchen und das freundliche Lächeln der Kellner vor den Cafés. Das hatte Stella schon bei ihrer Ankunft in Portugal vor einer halben Ewigkeit festgestellt, und das versuchte sie auch den Touristen näherzubringen, denen sie die Gegend zeigte. Die blauen Schwäne an der Fassade zu betrachten, sich in den Anblick der Vögel zu vertiefen, war das einzige Vergnügen, das sie sich bisweilen gönnte. Zu viel war passiert in den vergangenen Jahren. Ihr Herz fühlte sich manchmal an wie ein verdorrter Klumpen. An kaum etwas empfand sie Freude, außer am Betrachten der weiß gefiederten Wasservögel an der Hausmauer. Sie atmete tief durch und setzte langsam ihren Weg über die Hauptstraße fort. In der Ferne erhob sich ein steil ansteigender Berg. Die Kuppe war geprägt von den gezackten Mauern und dem wuchtigen vierkantigen Turm der ehemaligen Kreuzritterfestung. Die Geschichte des Klosters, des Convento de Cristo, war eng verbunden mit der Geschichte der Tempelritter. Den Rittergestalten mit dem großen Kreuz auf Wams und Schild entging man in Tomar nirgends. Sie prägten das Bild der Stadt, ob als Spielzeugfiguren, als Schaufensterdekoration, als Wandmalereien oder als platzbeherrschendes Monument. Das hatte Stella anfangs befremdlich gefunden. Sie hatte noch nie viel für Mittelalterrummel übergehabt. Und Typen, die in Eisenmonturen mit gezücktem Schwert drauflosstürmten, waren ihr immer schon suspekt gewesen. Aber sie musste sich eingestehen, dass die schrägen Abenteurer in ihren Rüstungen lange nicht so niederträchtig waren wie die hinterhältigen Kerle, auf die sie im Lauf ihres Lebens hereingefallen war. Und ganz oben auf der Chartliste ihrer bittersten Enttäuschungen stand Felipe.

Stella erreichte die Praça da República. Die Mitte des Platzes wurde von einer Rittergestalt auf einem hohen Sockel beherrscht. Sie begrüßte das Monument mit einem kurzen Kopfnicken.

»Olá, Gualdy.« Dass der eherne Krieger im Kettenhemd ihr keine Antwort geben konnte, war ihr ganz recht. Konversation mit Männern war sie ohnehin nicht mehr gewohnt. Die Augen der Statue blickten finster in die Ferne. Eine Taube kam angeflattert, setzte sich auf den Helm der Statue. Die Landung des kleinen Vogels entlockte Stella ein kurzes Lachen. Nicht einmal das Federvieh hat Respekt vor dem grimmig blickenden Beherrscher der Stadt, Gualdim Pais, dem ersten Ordensmeister, der Mitte des zwölften Jahrhunderts Kloster und Stadt gegründet hatte. Die Konditorei an der Ecke des Platzes war geöffnet. Stella ließ sich auf einen der Stühle im Freien nieder, dicht am wärmenden silberfarbenen Heizpilz. Sie bestellte einen Kräutertee.

»Rudolph, the red-nosed reindeer had a very shiny nose«, dudelte es aus einem verborgenen Lautsprecher. Dem englischsprachigen Weihnachtssong über das rotnasige Rentier entging man auch in Portugal nicht. Sie registrierte es eher nebenbei. Sie machte sich nicht viel aus Weihnachtsliedern, egal in welcher Sprache.

Der Kellner brachte ihr eine Decke. Sie hüllte sich damit ein, lehnte sich zurück. Das Aroma des Tees war ansprechend, das heiße Getränk tat ihr gut. Fast der gesamte Boden des Platzes war mit auffälligen Steinen überzogen. Sie bildeten helle und dunkle Rechtecke wie bei einem überdimensionalen Schachbrett. Drei Kinder spielten auf dem Pflaster, umkurvten den steinernen Tempelritter. Das größte der Kinder, ein etwa zwölfjähriges schwarzgelocktes Mädchen, trug eine Santaclausmütze auf dem Kopf. Die anderen versuchten die Schwarzhaarige zu erhaschen, um ihr die Mütze zu entreißen. Das schrille Lachen der herumtollenden Kinder flog über dem Platz, übertönte sogar das Gedudel aus dem Caféhauslautsprecher.

»Hi, Stella, brauchst du wieder einen Bacalhau?« Ein junger Mann steuerte auf ihren Tisch zu. Sie erkannte Miguel Alves. Er studierte Elektrotechnik in Lissabon. In den Ferien half er manchmal in der Sinagogaaus. Im ehemaligen Gebetshaus von Tomar ist das jüdische Museum der Stadt untergebracht, eines der bedeutendsten in ganz Portugal.

»Nein, danke, Miguel. Ich bin heuer zum Weihnachtsessen bei Teresa eingeladen. Ich brauche nichts.«

Sie zögerte, deutete dann aus Höflichkeit auf den freien Stuhl neben ihr. »Kann ich dich auf einen Kaffee einladen?«

»Leider nein, ich muss noch meiner Mutter helfen. Sie hat eine neue Weihnachtsdekoration gekauft. Aber die Laternen funktionieren offenbar nicht.« Er reichte ihr die Hand und eilte davon. Sie blickte dem jungen Mann nach. Miguels Großvater hatte eine kleine Fischzucht an der Küste. Er war berühmt für seinen Stockfisch. Im vergangenen Jahr hatte Stella einen Versuch gewagt. Sie hatte sich entschlossen, zu den Weihnachtsfeiertagen aus dem Kokon ihrer Lethargie zu kriechen und Leute einzuladen. Teresa war samt Familie zum Weihnachtsessen gekommen. Dafür hatte Stella über Miguel einen besonders prächtigen Stockfisch aus der Zucht des Großvaters bezogen. Die weihnachtliche Runde hatte sich von ihrer Zubereitung des Bacalhaus sehr angetan gezeigt. Und auch das weihnachtliche Dessert, arroz doce, eine Milchreisspeise, war ihr gut gelungen. Heuer wollte sich Teresa revanchieren und hatte sie eingeladen. Aber Stella würde wohl kurzfristig absagen. Im Grunde war ihr Weihnachten zuwider. Sie hatte der Inszenierung der allerorts mühsam vorgegaukelten Harmonie noch nie viel abgewinnen können. Dem Kleinsten aus der Gruppe, einem blonden Buben mit Stoppelfrisur, war es gelungen, der Schwarzhaarigen die Santaclaushaube zu entreißen. Er hielt seine Beute hoch und stürmte davon. Am Glockenturm der Kirche São João Baptista holten ihn die anderen ein. Mit einem Mal überkam Stella ein seltsamer Wunsch. Sollte sie sich ein Glas Portwein bestellen? Einen Old Tawny? Sie unterließ es. Wozu auch? Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie zum letzten Mal Portwein getrunken hatte. Es war gewiss Jahre her. Selten, aber doch musste sie bisweilen mit einer Touristengruppe nach Porto. Auf dem Programm stand dabei immer auch ein Besuch der Kellereien in Vila Nova de Gaia auf der anderen Seite des Flusses. Die Besucher waren jedes Mal hellauf begeistert, verkosteten viel, kauften Unmengen an altem Port. Sie selbst lehnte die freundlichen Einladungen, auch ein Glas zu trinken, jedes Mal ab. Ihr Handy läutete. Hoffentlich war das nicht Teresa, die sie bat, morgen in der Boutique auszuhelfen. Stella hatte sich Montag und Dienstag freigenommen. Sie wollte alleine sein, vielleicht an die Küste fahren. Wenn ihr bei ausgedehnten Spaziergängen der eiskalte Wind die Regentropfen wie Kristallnadeln ins Gesicht drosch, dann hatte sie das Gefühl, sich endlich wieder einmal selbst zu spüren. Es war selten genug. Sie kramte das Telefon aus der Tasche. Die Nummer war ihr nicht bekannt.

»Ja, hallo …«

»Spreche ich mit Dona Stella Pilar?« Die Stimme der Frau klang jung. Sie kannte die Anruferin nicht.

»Ja, worum geht es?«

»Hier spricht Filipa Pardal. Ich bin eine Kollegin Ihres Sohnes.«

Ihres Sohnes?

»Meinen Sie Bernardo?«

»Ja. Wir arbeiten zusammen beim ›Público‹.«

Sie hatte keine Ahnung, dass Bernardo bei einer der renommiertesten Tageszeitungen Portugals beschäftigt war. Sie hatte seit Langem nichts mehr von ihm gehört.

»Entschuldigen Sie die Störung, Frau Pilar. Ich nehme an, die Polizei oder eine andere amtliche Stelle hat sich bei Ihnen noch nicht gemeldet.«

Polizei? Die Frage verwirrte sie.

»Nein … ist etwas vorgefallen?«

»Ich muss Ihnen leider sagen, dass Bernardo einen schweren Unfall hatte.«

»Einen Unfall?« Sie erschrak. Ihre Stimme war lauter geworden.

»Ja, aber er ist am Leben. Soviel ich weiß, hat man ihn von Seiten der Ärzte in künstlichen Tiefschlaf versetzt.«

»Tiefschlaf? … Unfall? Wo ist das passiert?«

»In Österreich.«

In Österreich? In ihrer ehemaligen Heimat?

»Warum ist Bernardo in Österreich?«

»Wegen ›Stille Nacht‹ …«

Sie vernahm weiterhin die Stimme der Frau, aber das Gehörte brachte sie immer mehr durcheinander. Ihr Verstand vermochte kaum ein paar Brocken des Gesprächs zu behalten. Die Zeitungsredaktion hatte Bernardo offenbar nach Österreich geschickt. Er sollte irgendetwas recherchieren. So viel hatte sie mitbekommen, alles andere war wie verflogen. Sie starrte vor sich hin. Ihr Kopf war wie aus Watte. Die Journalistin hatte den Bericht längst beendet. Die Verbindung war tot, aber Stella hielt immer noch das Telefon in der Hand. Sie schaute auf den Platz. Mit den Augen folgte sie dem Liniengewirr der schwarz-weißen Pflastersteine auf dem Boden. Sie hatte ihren Sohn vor drei Jahren zum letzten Mal gesehen. Sie waren im Streit auseinandergegangen. Seitdem hatte sie kein Lebenszeichen mehr von ihm vernommen. Und nun lag Bernardo schwer verletzt in einem Krankenhaus in Salzburg. Der Kellner war an ihren Tisch getreten. Sie schüttelte nur den Kopf, beachtete ihn nicht weiter. Noch immer fuhren ihre Augen wie ferngesteuert über die exakt gezirkelten Linien des Platzes, umkreisten jedes Feld. Ein Schachbrett ohne Figuren. Nur mit einem einsamen Tempelritter in der Mitte des Spielfeldes. Mechanisch griff sie in die Tasche, nestelte einen Geldschein daraus hervor. Sie legte ihn auf den Tisch, erhob sich wie in Trance und ging.

Anyana

Ihr ist kalt, sie fröstelt. Ein Zittern läuft durch ihren Körper. Die Zunge fühlt sich taub an. Der Geschmack im Mund ist bitter. Wie verkohlte Zwiebel. Was ist los mit ihr? In den Ohren rauscht es. Sie öffnet mit großer Mühe die Augen. Rings um sie ist es finster, absolute Dunkelheit. In der nächsten Sekunde überschwemmt sie die Angst. Wie eine Welle peitscht die Furcht in ihr hoch, von den kalten Zehenspitzen bis zur Stirn. Wo ist sie? Was ist passiert? Sie stemmt den Oberkörper hoch. Übelkeit erfasst sie. Der Kopf glüht. Sie lässt sich stöhnend wieder zurücksinken. Sie bemüht sich, ruhig zu atmen. Das Herz pocht wie ein wild gewordener Hammer. Sie kämpft gegen die Panik an. Solange du deinen Atem spürst, lebst du. Wer hat das gesagt? Sie versucht sich daran zu erinnern. Das Gesicht eines alten Mannes taucht auf. Er hält ein Seil. Es ist um den Hals einer Ziege gebunden. In der nächsten Sekunde verpufft alles. Die Ziege, das Seil, die gütigen Augen des Mannes. Was bleibt, ist Dunkelheit. Erneut versucht sie, sich auf das Atmen zu konzentrieren. Sie zieht langsam die kalte Luft durch die Nase ein, wartet, zählt bis drei, dann lässt sie den Atem bedächtig durch den Mund nach draußen strömen. Das wiederholt sie mehrmals. Sie zählt mit, erstellt in Gedanken eine Liste der Atemzüge. Das beruhigt sie. Das Herz pocht noch immer heftig, aber es rast nicht mehr. Ihre Hände beginnen den Untergrund abzutasten. Sie spürt etwas Weiches. Es fühlt sich an wie Stoff. Eine Matratze? Sie bewegt langsam ihren Körper, wippt mit den Beinen. Der Untergrund gibt nach. Sie liegt offenbar auf einem Bett. Allmählich gewöhnen sich die Augen an das Dunkel. Sie dreht vorsichtig den Kopf zur Seite. In der Ferne erkennt sie ein schwaches Schimmern, einen lang gezogenen Lichtstreifen. Befindet sich dort eine Tür? Sie strengt sich an, den Oberkörper aufzurichten. Dieses Mal schafft sie es. Ihre Hände gleiten tappend über den Stoff. Sie sitzt auf einer Art Liege, ihre Finger spüren kaltes Metall. Sie zieht ihre Beine an, betastet ihren Körper. Sie ist angezogen, trägt Turnschuhe, eine weite Hose und einen Pullover. Die nächste Woge der Übelkeit trifft sie unvorbereitet. Der Brechreiz schnellt mit voller Wucht aus ihrem Magen, ergießt sich ätzend in die Speiseröhre. Gleichzeitig beginnt der Kopf zu rasen. Sie hat das Gefühl, alles um sie dreht sich, als säße sie auf einem Karussell, das Feuer gefangen hat. Sie presst die Hand auf den Mund, würgt etwas Säuerliches hinunter. Sie lässt sich zurückfallen. Ihre Augen füllen sich mit Wasser. Atmen! So lange du atmest, lebst du! Ein weiteres Mal schafft sie es, sich langsam zu beruhigen. Das Feuerrasen hinter ihrer Stirn lässt nach, aber die Übelkeit bleibt. Und Müdigkeit presst sich auf sie wie eine Decke aus Eisen. Sie kämpft dagegen an, stemmt sich gegen das Gefühl der Mattigkeit. Sind das Stimmen? Sie vernimmt Schritte. In der nächsten Sekunde erfasst sie wieder die Panik. Das sind Stimmen von Männern. Sie klingen aufgebracht. Sie hat in der Schule Deutsch gelernt. Sie versteht einige Wortfetzen. Von einem Auto ist die Rede. Sie hört das Wort Gefahr. Und Schnee. Einer der beiden Männer schreit immer wieder Anrufen. Wo ist das Handy? Wie ein Blitz flammt der Satz durch ihren Kopf. Haben sie das Handy gefunden? Sie weiß nicht, woher die Frage plötzlich auftaucht. Warum denkt sie an ein Handy? An welches Handy? Die Übelkeit wird heftiger. Sie schafft es nicht mehr, gleichmäßig zu atmen. Sie hört das Geräusch eines Schlüssels. Die Tür wird geöffnet. Ein breiter Lichtstreifen fällt in den Raum, zerschneidet die Dunkelheit. Die Übelkeit überwältigt sie. Sie verliert den Kampf gegen die eiserne Decke, die Müdigkeit erdrückt sie. Eine Neonröhre am Plafond flammt auf. Doch in ihr wird es finster. Das Loch, in das sie stürzt, ist bodenlos.

Carola

»…iiicht!« Das kleine Mädchen am Tisch streckte die Hand aus, ließ den Zeigefinger aus der Faust wachsen. »…iiiicht!«

»Ja, Hedwig. Mama zündet gleich die Kerzen an.« Chefinspektorin Carola Salman griff nach der Schachtel mit den langen Streichhölzern. Sie zählte langsam mit. »Eins … zwei … drei.« Das Mädchen klatschte begeistert. Ihr Gesicht war ein einziges Lachen. »…iiiicht!« Vom Luftzug des Händeklatschens wurde eine der Flammen wieder gelöscht. Hedwig stoppte die Bewegung, richtete die großen Augen fragend auf ihre Mutter.

»Das ist kein Problem, mein Schatz. Wir zünden sie einfach wieder an.« Carola Salman nahm ein neues Streichholz. Gleich darauf brannten wieder alle drei pinkfarbenen Kerzen auf dem Adventkranz. Die Zehnjährige begann wieder in die Hände zu paschen. Dann griff sie nach ihrer Tasse und schlürfte hörbar vergnügt an ihrem Kakao. Die schlanke Frau mit den langen braunen Haaren lehnte sich zurück. Sie freute sich auf einen Tag, den sie ganz mit ihrer Tochter verbringen wollte. Ihr Ehemann war zu seiner Mutter nach Linz gefahren, würde erst am Abend wiederkommen. Sie hoffte, Friedrich würde sich an sein Versprechen halten. Keinen Tropfen Alkohol. Seine letzte Entziehungskur war acht Monate her. Seit der Entlassung aus der Klinik hielt er sich gut. Harald, der 18-jährige Sohn, war mit seiner neuen Freundin schifahren. Danach wollten die beiden noch ins Kino. Auch er würde erst am Abend zurück sein.

»Mama …fffffingen!« Die Kleine am Tisch hatte ihren Kakao ausgetrunken, schob den leeren Becher weit von sich. Hedwig war seit ihrer Geburt geistig zurückgeblieben. Ihre kognitiven Fähigkeiten waren sehr eingeschränkt. Carola Salmans Tochter hatte zwar den Körper einer normalen, gesunden Zehnjährigen. Aber der Intellekt entsprach aktuell dem einer Zweijährigen. Das Mädchen rutschte von seinem Stuhl, hockte sich auf den Schoß der Mutter. Dann fasste die Kleine mit den Händen Carolas Wangen.

»Fffffiiiiingen!« Sie wiederholte ihre Aufforderung mit Nachdruck. Wie meist strahlte auch jetzt ein helles, ansteckendes Leuchten in Hedwigs Gesicht. Carola schlang die Arme um ihre Tochter, drückte sie fest an sich.

»Mit welchem Lied fangen wir an?«

Die Kleine überlegte, kratzte sich mit dem Zeigefinger am Kinn. Sie versuchte dabei, ein ernstes Gesicht zu machen. Diese Geste hatte sie sich von Friedrich abgeschaut. Hedwigs Blick fiel auf das breite Küchenfenster. Schon kehrte das Lachen wieder zurück. Sie deutete begeistert nach draußen. »Fffffneee!«

Tatsächlich. Es hatte zu schneien begonnen. Hinter den Fensterscheiben sackten lautlos dicke Flocken zu Boden.

»Fffffneeeee … ffffingen!«

Die Chefinspektorin drückte ihrer Tochter einen Schmatz auf die Stirn. »Dein Wunsch ist mir Freude, Prinzessin.« Sie nahm einen Schluck Wasser. Dann begann sie das Lied. Sie sang langsam, setzte die Worte deutlich, damit Hedwig sie erfassen und mitsingen konnte.

»Leise rieselt der Schnee … Still und starr ruht der See … Weihnachtlich glänzet der Wald … Freue dich, ’s Christkind kommt bald …«

»Gistkind!«, jubelte die Kleine. »Gistkind!« Sie rutschte von Carolas Schoß, flitzte nach draußen. Gleich darauf kehrte sie wieder, legte den Adventkalender auf den Tisch. »Gistkind!«, trällerte sie und deutete auf eines der Bilder hinter dem geöffneten Fenster. Der Kalender zeigte einen großen Weihnachtsbaum, mit bunten Kugeln, Schleifen und brennenden Kerzen. Große Pakete lagen vor dem Baum auf dem Boden. Spielzeug war zu erkennen. Eine Puppe, eine Trommel, ein Schaukelpferd.

»Gistkind!«

Carola lachte. »Nein, mein Schatz. Das Christkind ist noch nicht bei uns. Aber bald kommt es. So wie wir gesungen haben.« Sie deutete auf das Bild. »Das ist ein Engel.«

»Äääääääänglll!«, jubelte Hedwig und sauste wieder davon. Als sie zurückkam, schwenkte sie den Engel aus Goldfolie in den Händen, den sie am Vortag mit ihrem großen Bruder gebastelt hatte. Sie platzierte die Figur neben dem Adventkranz. Dann schwang sie sich wieder auf Mamas Schoß.

»Fffingen!«

Carola hielt Hedwigs zarte Finger in ihren Händen.

»In den Herzen wird’s warm … Still schweigt Kummer und Harm … Sorge des Lebens verhallt … Freue dich, ’s Christkind kommt bald.«

Wieder jubelte die Kleine. Mitten in ihren lachenden »Gistkind!«-Ruf läutete das Handy.

Oh nein!, dachte die Chefinspektorin, als sie den Namen auf dem Display las. Kerner, stand da. Der Anruf kam von ihrem Chef, dem Salzburger Polizeipräsidenten höchstpersönlich.

»Hallo, Carola, es tut mir leid, dass ich deine Sonntagsruhe störe …«

»Ja, das tust du, Günther. Ich singe mit meiner Tochter gerade Weihnachtslieder.«

»Das bedaure ich umso mehr. Aber ich kann es dir leider nicht ersparen. Wir brauchen dich im Präsidium. Und das sofort. Wir haben einen Toten.«

Nein, bitte nicht. Sie wollte bei ihrer Tochter bleiben.

»Um wen handelt es sich?«

»Es ist ein junger Mann, Mitte 30. Er ist aus dem Fenster im fünften Stock gestürzt. Möglicherweise ein Unfall, es könnte aber auch jemand nachgeholfen haben.«

»Günther, das klingt nach einem Routinefall. Das kann der Trofler auch machen.«

»Nein, kann er nicht.« Die Stimme des Chefs wurde um eine Nuance lauter. »Der Tote heißt Laith Hamudi. Er hat arabischen Hintergrund. Er stammt aus dem Irak.«

Auch das noch! Sie hatte es befürchtet. Als vor drei Tagen die Terrorwarnung aus Wien kam, war es losgegangen. Erhöhte Sicherheitsstufen ringsum, allseits spürbar anwachsende Hysterie. Und seit dem gestrigen gerade noch verhinderten Anschlag schienen ohnehin alle durchzudrehen. Sie hatte gehofft, dem allem auszukommen.

»Ich brauch die Chefin der Kriminalabteilung hier im Präsidium, Carola. Bitte beeil dich.«

Sie sagte zu, so schnell wie möglich zu erscheinen. Dann wählte sie die Nummer des Kindermädchens, erklärte die Situation. Gott sei Dank hatte die 17-Jährige Zeit.

»Ffffingen …?« Hedwig hielt den Kopf leicht schief. Der Ausdruck in ihren Augen hatte sich verändert. Der Blick war klar, glich der ernsten Miene eines Erwachsenen. Der Verstand der Kleinen brauchte oft lange, um schwierige Zusammenhänge zu kapieren. Aber Hedwigs Sensorium für Stimmungen war hoch entwickelt. Das hatte Carola schon oft festgestellt. Die feine Sensibilität ihrer Tochter verblüffte Carola jedes Mal aufs Neue. Die Kleine tätschelte die Wange ihrer Mutter, als wolle sie sie trösten.

»Ja, mein Schatz. Mama muss leider zur Arbeit weg. Aber Kiara kommt gleich. Sie geht mit dir in den Park. Ihr könnt zusammen einen Schneemann bauen. Vielleicht nehmt ihr auch den Schlitten mit.«

Hedwig hörte auf zu streicheln. Sie kam ganz nahe, drückte die Wange an die von Carola. »Ffffingen …?«, flüsterte sie.

»Ja, Liebling. Wir singen das Lied noch zu Ende.« Sie spürte die Arme ihrer Tochter, die sich ihr um den Hals schlangen.

»Bald ist Heilige Nacht … Chor der Engel erwacht … Hört nur, wie lieblich es schallt … Freue dich, ’s Christkind kommt bald …«

Zweiter Tag

Stella

Ihre Armbanduhr zeigte drei Minuten nach acht, als der Airbus A 321 vom Flughafen Humberto Delgado in Lissabon abhob. Sie fühlte sich leer, wie erschlagen. Sie hatte kaum eine halbe Stunde geschlafen. Sie war gestern nach dem Anruf der Journalistin sofort nach Hause geeilt. Ihre kleine Wohnung in der Travessa Serpa Pinto lag nicht weit vom Hauptplatz entfernt. Sie hatte sich aufs Bett gelegt und an die Decke gestarrt. Dann hatte sie zum Handy gegriffen. Es gab keine direkte Flugverbindung von Lissabon nach Salzburg. Nach dem Rückruf der Airline mit der Bestätigung, dass man für sie einen Platz in der Frühmaschine nach Wien reservieren konnte, war es ihr gelungen, wieder halbwegs klare Gedanken zu fassen. Sie hatte daraufhin Filipa Pardal nochmals angerufen. Die junge Frau hatte großes Verständnis für Stellas Verwirrung gezeigt. Sie hatte ihr die wichtigsten Details nochmals zusammengefasst. Bernardo arbeitete seit zwei Jahren für den »Público«, vor allem für die Kulturbeilage »Ípsilon«. Da er neben Portugiesisch, Englisch und Französisch auch ausgezeichnet Deutsch sprach, hatte er den Auftrag bekommen, nach Österreich zu reisen. Das weltweit bekannte, auch in Portugal äußerst beliebte Weihnachtslied »Stille Nacht« war vor 200 Jahren in einem kleinen Ort in der Nähe von Salzburg entstanden, hatte die Journalistin hinzugefügt. Dem »Público« war dieses Jubiläum eine mehrseitige Reportage wert. Bernardo war am vergangenen Mittwoch in Salzburg angekommen, um seine Recherchen zu starten. Der Rückflug war für Montag, spätestens Dienstag geplant. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war er in einem Waldstück in der Nähe des Hotels gefunden worden. Offenbar hatte er sich bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Bernardo hatte bei der Anmeldung im Hotel die Adresse der Zeitung eingetragen. Deshalb sei von der Polizei zuerst die Redaktion des »Público« über den Unfall informiert worden.

»Entschuldigen Sie, möchten Sie etwas trinken?« Sie registrierte erst bei der Wiederholung der Frage, dass sich eine Frau mit roter Jacke über ihren Sitz beugte.

»Ja, bitte. Ich hätte gerne einen Kaffee und ein Wasser.«

»Gerne.« Die Flugbegleiterin schenkte ihr ein Lächeln. Sie hantierte an ihrem Servierwagen und überreichte Stella das Gewünschte.

»Danke.«

Der Kaffee war heiß. Sie verbrannte sich die Zunge. Sie hatte gar nicht mitbekommen, dass die Anschnalllichter über den Sitzen längst erloschen waren.

Sie saß im hinteren Drittel des Flugzeuges. Man hatte ihr einen Fensterplatz zugewiesen. Sie schaute hinaus. Die Maschine flog durch dichte Wolken. Der Boden war nicht zu sehen. Sie wartete, bis der Kaffee abkühlte. Dann trank sie ihn aus, ebenso das Wasser. Sie blickte auf die Uhr. 08.52. Sie waren schon eine Dreiviertelstunde unterwegs. Sie fühlte sich immer noch wie gerädert. Aber das Koffein tat seine Wirkung. Die Müdigkeit fühlte sich nicht mehr ganz so schwer an wie beim Abflug. Sie überreichte der Flugbegleiterin die leeren Plastikschalen. Dann klappte sie die Tischablage hoch und ließ sich in den gepolsterten Stuhl zurücksinken. Sie schloss die Augen. Sie rief sich Teile des gestrigen Telefonats wieder ins Gedächtnis.

»Warum haben Sie mich angerufen?«, hatte sie die Journalistin gefragt. »Hat Bernardo Ihnen von mir erzählt?«

»Erzählt ist zu viel gesagt. Er hat einmal angedeutet, dass er in Tomar aufgewachsen sei und dass seine Mutter dort noch lebte.«

»Ich hatte in den letzten Jahren kaum Kontakt zu meinem Sohn. Ich wusste nicht einmal, dass er in Lissabon arbeitet.«

»So etwas Ähnliches habe ich mir gedacht. Ich habe Bernardo einmal nach seinen Eltern gefragt. Da ist er mir ausgewichen.«

»Und dennoch haben Sie sich die Mühe gemacht, meine Nummer herauszufinden, um mich zu verständigen?«

»Ich habe selbst einen Sohn, Frau Pilar. Er ist erst sieben. Aber egal, wie alt er ist. Egal, ob wir uns dann, wenn er erwachsen ist, noch gut verstehen oder nicht. Wenn mein Sohn schwer verletzt in einem Krankenhaus liegt, dann möchte ich das gerne wissen. Jederzeit.«

Sie erinnerte sich wieder an die Pause, die nach dieser Erklärung eingetreten war. Sie spürte wieder dieselbe Trockenheit in der Kehle wie gestern. Einige Sekunden lang hatte keine der beiden etwas gesagt. Sie hatte dem ruhigen Atem der Frau am anderen Ende der Verbindung gelauscht und zugleich dem eigenen unruhigen Herzschlag. Schließlich hatte sie sich bei der Journalistin bedankt.

»Ich bin sehr froh, dass Sie mich verständigt haben, Filipa. Ich fliege morgen nach Österreich. Ich rufe Sie an, wenn ich im Krankenhaus bin.«

Sie hatte das Gespräch beendet und angefangen zu packen.