Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

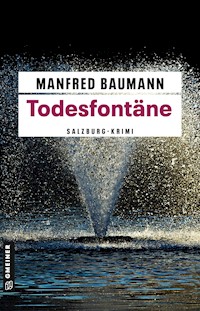

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Martin Merana

- Sprache: Deutsch

Ein Toter stört die Idylle der barocken Festspielstadt. Im Springbrunnen des weltberühmten Mirabellgartens liegt die Leiche des Investors Hans von Billborn. Steht der Mord in Zusammenhang mit der »Paracelsus-App«, einer sensationellen neuen Software, die in Salzburg präsentiert wurde? Kommissar Merana, der den Dienst quittieren will, sieht sich plötzlich gezwungen, in diesem Fall zu ermitteln. Denn eine der Spuren führt in Meranas Vergangenheit. Liegt dort die Antwort für den rätselhaften Mord oder steckt die Lösung im Schauplatz, in den Geheimnissen des Mirabellgartens?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 346

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Manfred Baumann

Todesfontäne

Meranas sechster Fall

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Jared / Fotolia.com

ISBN 978-3-8392-5852-1

Widmung

Für Barbara

(Ihr feinfühliges Gespür für Menschen setzt mich immer wieder in Erstaunen, Merana gewiss auch …)

Zitate

And now the end is near and so I face the final curtain …

(Frank Sinatra, My Way)

*

There’s a fire starting in my heart reaching a fever pitch, and it’s bringing me out the dark

(Adele, Rolling in the deep)

Prolog

An den steinernen Fratzen klebt der Nebel. Das Grinsen der Gnome ist eingefroren.

Stille wie im Totenreich. Feuchtigkeit krallt sich an die Balustraden, umklammert die eisernen Tore. Wie leblose Wächter stehen die schwarzen Bäume in Reih und Glied. Das geflügelte Pferd auf dem Felsen hat die Vorderhufe hochgerissen, Entsetzen blitzt im Rossgesicht, als gälte es einen Feind abzuwehren, der aus der Dunkelheit kommt. Über Schloss und Garten hängt bleiernes Schweigen. Der Nebel ist wie ein Leichentuch. Auf dem Boden scheinen Schlangen zu lauern. Hell leuchtende Blumen sind es am Tag, nun verwandelt zu düsteren Schemen. Lichterfetzen treiben von den Laternen ins Innere des Gartens, zaubern blasse Schlieren auf die riesigen Skulpturen im Großen Wasserparterre. Aus den Marmorsockeln wachsen Gestalten. Bizarre Kreaturen, in Stein verwandelt. Nachtwind kommt auf, kriecht durch die Dunkelheit, greift nach den schwarzen Blütenblättern. Ein Zittern läuft durch die Leiber der Blumenschlangen. Ein Rascheln im Herbstlaub. Eine Maus huscht über den Kies, schnuppert am Rand des Beckens. Die Pfote auf den Marmor gesetzt, hält die Maus inne. Sie spürt es, und mit ihr der ganze Garten. Der Grund vibriert. Die Maus hetzt davon. In der nächsten Sekunde entlädt sich die Wucht aus dem Innern des Bodens. Donnernd schießt der Strahl nach oben, eine Säule aus Silber. Mit mächtigem Druck fegt die Wasserfontäne aus der Mitte des Beckens hinaus in die Nacht. Der Schwall wächst nach oben, als gäbe es keine Grenzen jenseits des Nebels, als gälte es, das gesamte Weltall zu tränken mit dem schäumenden Nass aus dem Bauch des Gartens. Höher und höher. Eine gewaltige Kraft. Doch unerreichbar sind die Sterne. Die Gischt kehrt um. Das herabstürzende Wasser klatscht in das Becken, trifft auf Weiches. Auf Schultern, auf Arme, auf Hände. Über die Kanten der Marmorumrandung, die den südlichen Teil des Areals beherrscht, hängt ein schmächtiger Körper. Der Kopf der Gestalt ist ins Becken getaucht, ein blassroter Fleck in einem schwarzen See aus Wasser und Blut.

Freitag, 23. Oktober

Joachim Schnelltritt ist es beschieden, die grausliche Entdeckung zu machen. Um 4.30 Uhr läutet der Wecker. Eine Viertelstunde und einen belebenden Pfefferminztee später startet der Theologiestudent zu seinem morgendlichen Lauf. Er trainiert für den Vienna City Marathon im kommenden Frühjahr. Jeden zweiten Tag um halb fünf Tagwache und dann 15 Kilometer quer durch die Stadt. Bei jedem Wetter. Auch heute, trotz des dichten Nebels. Der Himmel über dem Kapuzinerberg zeigt erste helle Streifen, als Joachim den Makartsteg überquert und nach dem Landestheater in den Mirabellgarten abbiegt. Die Tore der Gartenanlage sind in der Nacht abgesperrt. Das Verriegeln der Gitter ist eine reine Verwaltungsmaßnahme, die wenig bringt. Jeder, der will, kann mühelos die knapp kniehohe Marmorbalustrade am Ausgang zum Landestheater übersteigen. Joachim hat es sich zur Angewohnheit gemacht, auf seiner Morgenrunde den Mirabellgarten zu durchtraben. Um diese Zeit zeigt sich die Anlage noch menschenleer. In der frühen Stunde hat er den prächtigen Barockgarten für sich allein. Das aufkeimende Morgenlicht schält die Konturen des Gartens aus der Dunkelheit. Schlossfassade, Hecken, Marmortreppen, Brunnen, selbst die steinernen Statuen erwecken in Joachim den Eindruck, als erwachten sie in diesem Augenblick zum Leben. Meist läuft er vor bis zum Schlosseingang, umkurvt den Pegasusbrunnen und macht sich dann wieder auf den Rückweg. Heute kommt er nicht einmal bis in die Mitte. Am Springbrunnen im Großen Wasserparterre bremst er abrupt ab. Beim ersten Hinsehen hält er das schräg hingestreckte Bündel am steinernen Becken für einen prall gefüllten Müllsack. Doch der Ballen hat Beine. Am Brunnenrand liegt ein Mensch. Der Oberkörper der verkrümmten Gestalt ist ins Beckeninnere gekippt, der Kopf liegt halb unter Wasser. Wie eine wabernde Fahnenstange ragt die riesige Fontäne in den schwarzen Himmel, lässt ihr Nass ins Becken schwappen. Wasser trifft auf den verdrehten Körper. Zwei Jahre Freiwilligendienst beim Roten Kreuz reichen, um schon auf den ersten Blick zu erkennen, dass hier jede Hilfe zu spät kommt. Der Mann zu seinen Füßen ist tot. Der Student kramt das Handy aus seiner Gurttasche und wählt den Polizeinotruf.

Die Kirchenglocken der Umgebung schlagen 8 Uhr, als Chefinspektorin Carola Salman und Abteilungsinspektor Otmar Braunberger im Mirabellgarten eintreffen. Die Kollegen der nahe gelegenen Polizeiinspektion Rathaus haben das Areal abgesichert. Die Tatortgruppe unter der Leitung von Thomas Brunner ist schon seit zwei Stunden am Werk. Mit gewohnter Routine spulen die Ermittler ihre Arbeit ab. Spuren prüfen. Markierungstafeln postieren. Jedes Detail des Schauplatzes auf Kamerachips bannen. Beweismittel sichern. Gleich nach der Ankunft galt der erste Anruf des Tatortgruppenchefs dem diensthabenden Beamten der Gartenverwaltung. Eine Minute später versiegte der hochaufschießende Wasserstrahl. Doktor Eleonore Plankowitz beugt sich ein letztes Mal über die Leiche, klappt ihren Laptop zu. Sie ächzt ein kurzes »Hallo« und greift dankbar nach dem Pappbecher, den ihr die Chefinspektorin reicht.

»Guten Morgen, Eleonore. Was kannst du uns sagen?«

Die Gerichtsmedizinerin nimmt einen Schluck, verzieht das Gesicht. Sie mag Cappuccino. Aber diese Brühe erinnert sie an verwässerten Kakao. Und außerdem ist sie lauwarm.

»Nicht viel. Hämatome am Hinterkopf und an der rechten Schläfe. Könnten von einer Art Hammer stammen. Die Wunden sind nicht sehr tief. Ob er daran gestorben ist, kann ich erst nach der Obduktion sagen.«

»Lässt du dich auf eine Vermutung über den möglichen Tathergang ein, Frau Doktor?«

Die Ärztin zuckt die Achseln, leert tapfer den Pappbecher, zerknüllt ihn, sieht sich suchend um. Carola nimmt ihr den Müll aus der Hand.

»Ausnahmsweise.« Eleonore Plankowitz postiert sich neben der Leiche. »Der Täter attackiert den Mann mit einem harten Gegenstand. Drei bis vier Schläge. Das Opfer ist benommen, taumelt, kippt über den Beckenrand. Der Angreifer drückt ihm den Kopf nach unten. Wasser kommt in die Lunge. Der Mann erstickt. So könnte es gewesen sein. Aber wie gesagt, das ist noch ein bisschen wie Kaffeesudlesen.«

Die Chefinspektorin lächelt. Kaffeesudlesen im Ausdrucksrepertoire der Gerichtsmedizinerin ist ihr neu. Vielleicht eine Folge des lauwarmen Cappuccinos. Der Rest der bisher ermittelten Fakten ist rasch abgeklärt. Keine Tatwaffe in unmittelbarer Nähe, die weitere Umgebung wird derzeit abgesucht. Der Tote hat keine Brieftasche bei sich, kein Handy, keine Papiere. Die Identität des Mannes konnte dennoch festgestellt werden. Einer der Beamten aus der Polizeiinspektion hat ihn erkannt. Der Kollege hatte in den vergangenen Tagen Dienst im Kongresshaus.

»Paracelsusforum?«, fragt die Chefinspektorin.

Der Tatortgruppenchef bestätigt und hält ihr sein Tablet mit der aktivierten Veranstaltungsseite entgegen.›Internationales Paracelsusforum Salzburg‹ steht da. ›Kongress vom 20.10. bis 26.10.‹

»Ist der Tote einer der Referenten?«

Kopfschütteln. Thomas Brunner aktiviert den News-Button der geöffneten Seite, scrollt zu einem Foto. Zwei ältere Herren sind zu erkennen. Der eine lächelt souverän in die Kamera, der andere, einen Kopf kleiner, streckt ihm die Hand mit verkrampft wirkender Miene hin. Den souveränen Grinser kennt die Chefinspektorin. Der Mann gehört zur ersten Riege der Salzburger Prominenz. Sie liest die Bildunterschrift: ›Professor Karol Blandenburg, Präsident des Internationalen Paracelsusforums, begrüßt einen der Ehrengäste des diesjährigen Kongresses, den Unternehmer Hans von Billborn aus Hamburg‹.

»Ist das der Tote?«

»Ja, Hans von Billborn, so viel steht fest. Mehr haben wir noch nicht«, brummt Thomas Brunner und schließt die Website.

Das ist schon sehr viel für knapp zwei Stunden am Tatort, denkt die Chefinspektorin.

Laut sagt sie: »Danke, Thomas, gute Arbeit. Wie immer.« Sie verstärkt ihre anerkennende Bemerkung mit einem Lächeln. Dann blickt sie zu Braunberger. Der Abteilungsinspektor hat seine Untersuchung an der Leiche beendet, gibt den Kollegen ein Zeichen. Die treten näher, stellen den Zinksarg ab. Vorsichtig heben sie den triefenden Körper aus dem Becken. Lärm brandet auf, laute Stimmen sind zu hören. Die Chefinspektorin dreht den Kopf nach hinten. An der Absperrung zum Landestheater bemühen sich drei uniformierte Kollegen, eine Gruppe von Kameraleuten aufzuhalten. Der Abteilungsinspektor ist neben sie getreten. »Wir lassen ihn über den Ausgang zum Mirabellplatz abtransportieren. Dort sind noch keine Kamerateams.«

Die Ermittlungsarbeit ist im Gang. Das Räderwerk wird bald noch mehr Schwung aufnehmen. Spuren auswerten. Nach Zeugen suchen. Das Umfeld des Toten erkunden. Leute befragen. Gesicherte Erkenntnisse gegen vage Vermutungen abwägen. Tathergang rekonstruieren. Sie blicken auf die Kollegen in den weißen Overalls, die in gewohnter Manier Spuren sichern, Parkbänke und Marmorbalustraden mit Puder und Gleitfolien behandeln, Zigarettenstummel, Haare, blutige Kieselsteine in Plastikbeutel verstauen. Sie bemerken Gebhard Breitner, der neben dem Landestheater aus dem Dienstwagen steigt. Er wird sich gleich der Medienmeute annehmen. Wie immer macht der Polizeipressesprecher den Eindruck, als käme er eben von einem Fotoshooting für ein italienisches Herrenmodemagazin. Sie sehen Eleonore Plankowitz etwas abseits neben einer der großen Skulpturen stehen. Wie gewohnt wartet die Gerichtsmedizinerin, bis der Tote abtransportiert ist. Erst dann wird sie den Tatort verlassen. Alles wirkt wie immer. Jeder ist an seinem Platz, geht seiner Aufgabe nach, erfüllt seinen Teil im großen Räderwerk. Und doch, auch wenn es keiner ausspricht, spüren alle, dass einer fehlt. Die Chefinspektorin atmet tief ein, lässt langsam die Luft ausströmen. Es klingt wie der leise Anfangston eines traurigen Liedes. Otmar Braunberger legt der Kollegin den Arm um die Schulter, fasst sie sachte. Sie drückt ihren Kopf kurz gegen seinen. Dann gehen sie zu ihrem Wagen.

Die Teambesprechung ist für 16 Uhr angesetzt. Aus den ersten Befragungen ergibt sich folgender Ablauf des gestrigen Donnerstags: Hans von Billborn nimmt ab 10 Uhr am Kongress des Paracelsusforums teil. Die Veranstaltung dauert bis 17 Uhr. Abends folgt er einer Einladung. Der Präsident des Forums, Professor Karol Blandenburg, und dessen Gattin Ruth geben ein Galadiner in ihrem Haus in Leopoldskron. Geladen sind Referenten und Ehrengäste der Tagung. Gegen ein Uhr löst sich die Gesellschaft auf. Billborn nimmt gemeinsam mit einem weiteren Gast ein Taxi. Sie sind beide im Hotel Sacher untergebracht. Wann Billborn in der Nacht nochmals das Hotel verlassen hat, ist nicht exakt festzustellen. Laut Aussage des Nachtportiers dürfte das kurz nach halb drei gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt war er auf der Toilette. Die Videoaufzeichnungen der hoteleigenen Anlage und der Überwachungskameras der Umgebung sind angefordert. Der Staatsanwalt ist verständigt. Zeugen, die Billborn beim Betreten des Mirabellgartens gesehen haben, gibt es bislang keine.

»Das wird auch schwierig«, bemerkt der Abteilungsinspektor. »Salzburg Ende Oktober um halb drei in der Früh in der Umgebung des Landestheaters … da ist nur tote Hose. Dazu kommt, dass in der vergangenen Nacht dichter Nebel herrschte. Man sah kaum die andere Straßenseite.«

»Was ist mit den Taxlern auf dem Makartplatz?« Der Standplatz liegt nahe am Eingang zum Mirabellgarten. Braunberger schüttelt den Kopf. Zwischen 2 und 4 Uhr seien nur drei Wagen am Standplatz gewesen. Zwei der Fahrer konnten keine Angaben machen. Einen müssten sie noch befragen, doch der sei gleich nach Schichtende weggefahren. Urlaub, für zwei Tage. Sie besprechen die weiteren Schritte, teilen die Arbeit auf. Dann ist das Meeting zu Ende.

Gegen 19 Uhr ruft Thomas Brunner an. Er bittet Carola und Otmar in sein Büro.

»Wir haben Billborns Hotelzimmer untersucht und seine persönlichen Sachen mitgenommen. Vor einer Stunde haben wir uns seinen Laptop angeschaut.«

Sie fragen nicht, wie die Truppe an das Passwort gekommen ist. Solche Hürden sind für Brunners Spezialisten meist nur kleine Hindernisse. »Ich möchte euch zeigen, was Billborn sich gestern Nacht anschaute, ehe er das Hotel verließ.« Er dreht ihnen den aufgeklappten Laptop zu. Auf dem Screen ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie zu erkennen. Ein junger Mann stemmt übermütig eine junge Frau in die Höhe. Beide lachen. Im Hintergrund ist dieselbe Pose nochmals auszumachen, die Konturen sind leicht verschwommen. Auch dort nimmt ein Mann eine Frau auf die Schulter, hebt sie hoch. Die Chefinspektorin stößt verblüfft die Luft aus. »Haben wir das nicht heute schon gesehen?«

Der Chef der Tatortgruppe bestätigt. »Ja, die Statue im Hintergrund ist eine der vier Skulpturen, die das Becken des großen Springbrunnens säumen.«

Sie schauen verwundert auf das alte Bild. Genau an dieser Stelle des Brunnens, keine fünf Meter vom abgebildeten Monument entfernt, haben sie heute Morgen Billborns Leiche vorgefunden.

»Wissen wir, wer die beiden auf dem Foto sind?«

Thomas Brunner deutet auf den Screen. »Der junge Mann ist mit ziemlicher Sicherheit unser Toter. Wir haben das Bild mit alten Ausweisfotos verglichen. Billborn dürfte damals Mitte zwanzig gewesen sein.«

»Und die Frau?«

Thomas Brunner zögert. »Auch da haben wir ein Ergebnis.«

Braunberger, dem Brunners Zögern nicht entgangen ist, fragt: »Gab es für die Frau einen Hinweis in Billborns Laptopdateien?«

»Nein, zumindest haben wir keinen in der Kürze gefunden. Wir haben das Bild durch unser Gesichtserkennungsprogramm geschickt. Es ist erstaunlich, was die neue Software alles kann.«

»Wo seid ihr fündig geworden?«, will die Chefinspektorin wissen. »Alte Vermisstenanzeigen? Straftäterkartei?«

Wieder ein kurzes Zögern, dann ein Kopfschütteln. Statt einer Antwort schiebt Brunner den sichergestellten Laptop zur Seite und wendet sich dem großen Bildschirm zu, der die halbe Schreibtischbreite einnimmt. Er greift nach der Maus. Ein schneller Doppelklick. Die exzentrisch gestaltete Grafik des Schirmschoners verschwindet, ein Foto erscheint, der Bildkörnung nach offenbar älteren Datums. Die Chefinspektorin und ihr Kollege lesen den unter der Aufnahme platzierten Registrierungshinweis.

»Ach du gütiger Gott!«, entfährt es dem Abteilungsinspektor. Es ist still im Raum. Ihre Blicke sind auf das Gesicht der Frau gerichtet, die mit ernster Miene vom Bildschirm schaut. Dann sehen die drei einander an. Ratlosigkeit. Schließlich beugt sich die Chefinspektorin vor, stemmt die Hände auf die Knie. »Wir fahren hin.«

Braunbergers Kopfnicken ist langsam, bedächtig. »Ja, das wird das Beste sein.« Er steht auf. »Es ist wohl klüger, du fährst alleine, Carola. Ich kümmere mich weiter um die Ermittlungen.«

Sie schüttelt energisch ihre braune Mähne. »Nein, Otmar. Wir fahren beide.«

»Wann?«

»Morgen, gleich nach der Teambesprechung.«

Sie erhebt sich ebenfalls. »Danke, Thomas, gute Arbeit.« Das »Wie immer« schenkt sie sich.

Samstag, 24. Oktober

Er wartet auf den Schrei. Ein Blick zum Himmel. Nichts. Er schaut auf die Uhr. Heute sind sie später dran. Er nicht. Er ist wie immer pünktlich. Schon seit einer halben Stunde sitzt er am See. Wie jeden Morgen. Gleich nach dem Frühstück aufbrechen, den Weg zwischen den Feldern einschlagen, nach einer halben Stunde das kleine Wäldchen erreichen, es bedächtig durchqueren, sich an die Stämme der Eichen lehnen, die rauen Furchen der Rinde mit den Händen betasten, das Moos riechen, schließlich heraustreten aus dem Schutz der Bäume, am Ufer entlang bis zum dichten Schilf schlendern, sich auf die kleine Holzbank niederlassen, mit den Augen über das Wasser streifen, sich an den grün schimmernden Teichrosenblättern erfreuen, das Spiegelbild der Wolken auf den glatten Wellen betrachten – all das ist ihm zur vertrauten Gewohnheit geworden.

Ein weiteres Mal späht Merana über die Schilfspitzen hinweg zum anderen Ufer. Noch immer nichts. Er wird warten. Er lehnt sich zurück. Er erlaubt sich, die Augen zu schließen. Er wird sie nicht verpassen. Er wird rechtzeitig ihren Ruf vernehmen. So wie jeden Morgen. Die Sonne kämpft seit einigen Minuten an den Rändern der Hügelkette gegen die dichten Ballen der Wolkendecke. Sie gewinnt. Erste Lichtfinger erreichen die Wellen des Sees, streichen über das Schilf, betasten Meranas Gesicht. Die Wärme tut ihm gut. Er saugt behutsam die Morgenluft in seine Lungen. Noch immer fällt ihm bisweilen das Atmen schwer. Sein Zustand hat sich verbessert, seit er hier ist. Er war bereits über dem Damm gewesen. Doch dann hatte ihn plötzlich hohes Fieber niedergestreckt. Eine unerwartete Komplikation nach der ersten Operation. Verschattung am Röntgenbild. Lungenabszess. Er musste sich erneut einem Eingriff unterziehen. Er musste wochenlang Antibiotika schlucken, war geschwächt, völlig energielos. Die Heilmittel vermochten schließlich das Fieber zu drücken. Sie unterstützen den Vernarbungsprozess in der Lunge. Was sie nicht vertreiben können, sind die Bilder, die ihn immer noch quälen, die Erinnerungen. Das Personal der Rehaklinik kümmert sich seit Wochen mit professioneller Aufmerksamkeit um ihn. Ärzte und Belegschaft unternehmen alles, um seine Genesung zu fördern. Seine Körperkräfte nehmen jeden Tag ein kleines Stück zu. Nur seine Seele bleibt verwundet. Doch wenn er hier am See sitzt, findet sein Inneres zumindest für kurze Zeit Ruhe. Hier ist er alleine, umgeben vom Schilf, vom Plätschern der Wellen, vom Rascheln, das die kleinen Tiere verursachen, die hinter ihm durchs Herbstlaub flitzen. Wenn er sich mit geschlossenen Augen in die Umgebung versenkt, dann legt sich Stille auf ihn. Wie eine sanfte Hand, die über seine Schultern streicht, über Brust und Haare, über sein Gesicht. Hier findet er Frieden.

A-rooong!

Er hört den Schrei, reißt die Augen auf. Sie kommen. Endlich. Voraus der Dunkle Prinz, dahinter die vier eleganten Begleiter, alle fünf mit gleichmäßigem Flügelschlag. Der Wind treibt die Rufe der majestätisch übers Wasser gleitenden Vögel bis zu ihm.

Ein dunkles A-rong … A-rong … Dazwischen ein hellerer Ton. Der Dunkle Prinz spreizt die Flügel, streckt die Beine nach vorn und landet 20 Meter vor dem Ufer auf den Wellen. Gleich dahinter klatschen die vier anderen ins Wasser.

Ra-ruuk, Ra-ruuk-ruuk … Der Klang der aufgeweckten Schreie ändert sich. Der Dunkle Prinz schüttelt den Kopf, taucht kurz ins Wasser, lässt feine Tropfen von seinem Schnabel perlen. Die anderen folgen seinem Beispiel. Kanadagänse. Merana hat noch nie zuvor Vögel dieser Art gesehen. Er kennt Graugänse von einigen Seen im Salzburger Land. Aber Kanadagänse sind ihm erst hier begegnet. Er hat sich im Ort erkundigt. Vor einigen Jahren seien die Tiere zugewandert, wurde ihm berichtet, eine kleine Schar. Keiner weiß, woher sie kamen. Die fünf Gänse sind die einzigen ihrer Art im weiten Umkreis. Merana hat den größten der fünf Vögel für sich »Dunkler Prinz« genannt. Kanadagänse besitzen einen schwarzen Kopf und einen lang gezogenen schwarzen Hals, dessen Tönung sich scharf gegen die grau gefärbte Brust absetzt. Typisch für diese Tiere ist das weiße Kinnband, ein heller Fleck im ansonsten dunklen Kopfbereich. Schon von Weitem fällt der leuchtend weiße Streifen auf, wenn die Vögel im Anflug sind. Doch eine der Gänse, die sich an diesem See tummeln, ist anders. Der größte der fünf Vögel ist offenbar ein Mutant. Ihm fehlt das weiße Kinnband. Sein Kopf ist komplett in Schwarz gehüllt, das schimmernde Dunkel erstreckt sich durchgehend von der Schnabelspitze bis zum Brustansatz. Das verleiht ihm ein strenges Aussehen. Ein wenig düster vielleicht, aber in jedem Fall herrisch, majestätisch. Immer wieder beobachtet Merana, dass sich die vier anderen nach dem Verhalten des Größten aus der Gruppe richten. Verschwindet er im Schilf, tun sie es auch. Setzt er zum Start an, folgen sie sofort seinem Beispiel. Er ist der Anführer, der Chef, derDunkle Prinz. Auch heute gibt der große Vogel den Rhythmus vor. Weite Kreise, enge Kreise, zweimal mit den Flügeln schlagen, untertauchen. An diesem Morgen ist der Dunkle Prinz mit seinem Gefolge fast eine halbe Stunde später eingetroffen als gewohnt. Merana wartet jeden Tag auf sie. Schon bald ertappte er sich dabei, wie sein Herz schneller zu schlagen begann, wenn er die Wildgänse aus der Ferne auf sich zufliegen sah. Wie bei einem jungen Liebhaber, der auf seine Angebetete wartet. Der Anblick der majestätisch wirkenden Vögel, die in großer Ruhe über das Wasser gleiten, hat etwas Meditatives für ihn. Elegant zeichnen ihre Schwimmbewegungen Muster auf die Oberfläche des Sees. Die Schwingungen der Wellen, die von den Bewegungen der Vögel ausgehen, setzen sich in Meranas Innerem fort. Alles fließt.

Die Gänse bleiben nie lange. Fünfzehn, zwanzig Minuten, höchstens eine halbe Stunde. Auch heute ist es der Dunkle Prinz, der das Zeichen zum Aufbruch gibt.

A-rong, A-rooong … Die anderen stimmen mit ein. Schon reckt der Prinz sein schwarzes Haupt, schlägt kraftvoll mit den Flügeln, zieht die dunklen Beine aus dem Wasser, hebt ab. Die anderen folgen.

A-rong, A-rooong … Merana steht auf. Er winkt mit der Hand zum Gruß. So wie jeden Morgen. Und wie jeden Morgen freut er sich schon auf den nächsten Tag, wenn seine gefiederten Freunde wiederkommen. Die Gruppe bleibt tief über dem Wasser, streicht am Schilf entlang, nahe am Ufer, gewinnt jetzt an Höhe. Ein schnalzendes Geräusch peitscht durch die Luft, erreicht Meranas Ohr. Im nächsten Augenblick schert einer der Vögel aus, wird von einer unsichtbaren Faust getroffen, kippt aus der eingeschlagenen Bahn. Ein schrilles Kreischen fegt übers Wasser. Kein A-rooong, A-rooong, sondern ein grelles, hohes, verzweifeltes Klagen. Ein Todesschrei. Noch einmal flattert der getroffene Vogel mit den Flügeln, dann stürzt er nach unten.

»Nein!« Merana steht am Ufer, hört das Aufklatschen des Körpers auf dem Wasser. »Nein!« Er brüllt, steht wie gelähmt, kann nicht fassen, was sich vor seinen Augen abspielt. Da! Eine Bewegung am Waldrand. Links von ihm, keine dreißig Meter entfernt. Er löst sich aus der Erstarrung, startet los, hält auf den großen Haselstrauch zu. Die belaubten Stangen wippen. Etwas Helles ist zu sehen. Ein Stück Stoff. Merana erhöht das Tempo, erreicht die Sträucher, prescht durch das Unterholz, stolpert, rafft sich auf. Weit vor ihm, zwischen den lichten Stämmen, hetzen zwei Gestalten. Zwei Jungen. Einer hat ein metallisch blinkendes Gebilde umgehängt. Merana übersieht die Wurzel, strauchelt erneut, kracht gegen einen Fichtenstamm, schafft es gerade noch, die Arme nach vorn zu reißen, um seinen Aufprall auf dem steinigen Waldboden abzufedern. Die Handflächen schlittern über spitze Steine, das linke Knie trifft auf Hartes. Schmerz fährt ihm das Bein hoch, rast auf einer Feuerbahn bis zur Hüfte. Er bleibt liegen, keucht. Seine Lungen brennen. Er ist immer noch geschwächt, trotz wochenlanger Therapie. Er rappelt sich auf, mühsam, lehnt den Kopf gegen einen Baum. Sein Atem geht schwer. Was macht er hier? Polizist spielen? Täter verfolgen? Er will das nicht mehr. Kein Polizist mehr sein. Kein Aufspürer. Kein Verfolger. Er drischt mit den blutenden Handballen gegen die Schläfen. Aber der über Jahre eingeübte Reflex des Jägers hat ihn angetrieben, hat ihn losstürmen lassen. Er blickt nach vorn. Die beiden Jungen sind längst verschwunden, verschluckt vom Dickicht. Er greift nach dem Stamm, zieht sich langsam hoch. Er betastet das Knie, versucht es zu beugen. Vorsichtig setzt er einen Fuß vor den anderen. Das Knie brennt, aber die Schmerzen sind erträglicher als befürchtet. Nach ein paar weiteren Schritten fühlt er sich besser, sein Tritt wird sicherer. Er sollte zurück in die Einrichtung, sollte die diensthabende Ärztin aufsuchen, um das Knie kontrollieren zu lassen. Hinlegen sollte er sich auch, denn er fühlt sich schwindlig, vom Sturz benommen. Er blickt durch die Bäume auf den Weg, der zur Klinik führt. Doch seine Füße schlagen eine andere Richtung ein, bringen ihn zurück zum See. Es ist Ende Oktober, das Wasser eiskalt. Er wird sich eine Verkühlung holen. Seine Organe sind ohnehin angeschlagen. Was er jetzt nicht brauchen kann, ist eine Lungenentzündung. Egal. Er muss ihn finden. Er steigt ins Wasser, watet durch das Schilf. Der See reicht ihm bis zu den Knien, bald darauf bis zur Hüfte. Er versinkt mit den Schuhen im schlammigen Boden. Die Kälte frisst sich an seinen Beinen hoch. Jeder Schritt ist eine Überwindung. Doch er kämpft sich weiter durch das dichte Schilf. Er hat sich die Stelle gemerkt, wo der verletzte Vogel ins Wasser stürzte. Nach zehn Minuten hat er ihn gefunden. Es ist nicht der Dunkle Prinz, das sieht er auf den ersten Blick. Es ist einer der Begleiter. Unterhalb des linken Flügels steckt ein gefiederter Pfeilschaft. Das Geschoss ist dem Tier in den Leib gedrungen. Blut sickert aus der Wunde, vermischt sich mit dem Seewasser. Kein Herzschlag. Der Vogel ist tot. Er hebt das leblose Tier aus dem Wasser, trägt es ans Ufer, bettet die Gans auf die Bank. Er nimmt das Handy aus der Tasche, macht ein Foto. Er wird die Strecke zurück im Laufschritt absolvieren müssen. Es gilt, sich in Bewegung zu halten, damit ihn die eisige Kälte nicht niederstreckt. Er trabt los. Die steif gefrorenen Muskeln und Sehnen gehorchen nur schwer. Jeder Schritt ist eine Qual. Jedes Mal, wenn der linke Fuß den kiesigen Weg trifft, spürt er den Schmerz im Knie. Aber er gibt nicht nach. Weiter. Schneller. Nach zehn Minuten erreicht er den Ortsrand. Er stützt sich gegen die Mauer des Amtsgebäudes, keucht, atmet tief durch. Dann betritt er in mühsam gefasster aufrechter Haltung das Innere der Polizeiinspektion. Er lässt den Beamten wenig Zeit, sich über seine triefnasse, verschlammte, blutende Erscheinung zu wundern. Er zeigt ihnen das Handyfoto, schildert den Vorfall, beschreibt den Weg zur Bank, wo er den toten Vogel abgelegt hat. Mehr will er dazu nicht sagen. Einer der Beamten bietet ihm eine Decke an. Die lehnt er dankend ab. Aber er nimmt das Angebot an, sich mit dem Auto zur Klinik bringen zu lassen. Eine Viertelstunde später steht er unter der Dusche, lässt heißes Wasser minutenlang auf seine durchfrorene Haut prasseln.

Das Mittagessen verschläft er. Nach der ausgiebigen Dusche hat er sich ins Bett gelegt, mit einem dicken Pullover über dem Trainingsanzug und einer zusätzlichen Decke. Vom Kräutertee, den ihm die Praktikantin vom Tagesservice brachte, hat er die Hälfte getrunken, ehe er erschöpft in einen traumlosen Schlaf versank. Gegen 15 Uhr wird er munter. Ihm ist heiß. Er betastet die Stirn. Kein Fieber. Aber er schwitzt. Er schiebt die doppelte Bettdecke zurück, schlüpft aus dem Pullover. Wieder stellt er sich unter die Dusche, lässt Wasser auf seine Haut rinnen. Zuerst heiß, dann kalt. Er zieht sich an, fühlt sich ein wenig besser. Die Schrammen an den Händen pochen. Das Ziehen im linken Bein vom Knie bis zur Hüfte ist halbwegs erträglich. Er geht nach unten, trinkt einen Espresso im Buffet, dreht eine Runde durch das weitläufige Gelände der Klinik. Er verweilt fast eine halbe Stunde im Zengarten, dann kehrt er zurück ins Zimmer. Er stellt sich auf den Balkon, blickt hinüber zum Wald, hinter dem der kleine See liegt. Traurigkeit steigt in ihm hoch. Er sieht das Bild des toten Vogels vor sich. Das Gefieder blutig, den Hals verdreht, den schwarzen Schnabel weit aufgerissen. Einer seiner gefiederten Freunde wurde brutal hingemeuchelt. Welch sinnlose Tat. Derjenige, der den Pfeil abschoss, vernichtete nicht nur das Leben des Tieres. Das Geschoss traf auch Meranas mühsam aufgebautes Gerüst an fragiler Harmonie. Blut besudelt seine Freude, die er beim Anblick der Vögel hatte, wenn sie mit schwingenden Flügeln über den Himmel zogen. Die Wildgänse würden nicht mehr zum See kommen. Er würde sich nie mehr auf die Bank setzen, um ihrem Treiben zuzuschauen. ›Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer.‹ Gretchens Satz aus Goethes Faustdrama fällt ihm ein. »Ich finde sie nimmer und nimmermehr.« Zorn steigt in ihm auf. Er presst die Hände gegen das kalte Eisen des Balkongeländers. Wut hat ihn auch bei den Ereignissen geleitet, die ihn selbst vor Wochen aus der Bahn warfen, so wie heute der getroffene Vogel vom Himmel kippte. Er stößt sich vom Geländer ab, kehrt ins Zimmer zurück, legt sich aufs Bett. Meine Ruh ist hin. Er zwingt sich, die Wut hinunterzuschlucken und gleichzeitig die Mauer zu stützen, die er sich in den letzten Wochen aufgebaut hat, damit ihn die Flut der Bilder nicht überschwemmt.

Um 17 Uhr läutet das Zimmertelefon.

»Herr Merana, Sie haben Besuch.« Besuch? Er hat doch alle um Verständnis gebeten, dass er während der letzten Tage seines Aufenthaltes allein sein will. »Danke, ich komme.«

Sein Zimmer liegt im zweiten Stock. Obwohl sein Bein immer noch schmerzt, nimmt er nicht den Lift. Er steigt über die Treppe nach unten, erreicht den Empfangsbereich im Foyer.

»Hallo, Martin.«

Er bleibt stehen. Kurz schwappt Ärger in ihm hoch, dass man seine Bitte ignoriert. Doch der schwache Groll weicht schnell einem warmen Gefühl beim Anblick seiner beiden vertrautesten Mitarbeiter. Er umarmt seine Stellvertreterin, dann reicht er Otmar Braunberger die Hand.

»Entschuldige unser Auftauchen, Martin.« Carola Salmans Stimme klingt rau. »Wir wollen uns nicht über deinen Wunsch hinwegsetzen. Aber wir müssen mit dir reden.« Er hebt abwehrend die Hände. »Nein, Martin, es hat nichts mit deinem Entschluss zu tun, den Dienst zu quittieren.«

Er schaut die beiden fragend an.

Braunberger deutet mit dem Kopf ins Innere der Halle. »Wie schmeckt das Bier in eurem Buffet?«

»Ich weiß es nicht. Seit ich hier bin, trinke ich nur Wasser und Kräutertee, gelegentlich einen Espresso.«

»Na, dann lass uns vielleicht besser in dein Zimmer gehen.«

Sie steigen die Treppe nach oben. Er bietet ihnen die Besucherstühle an, setzt sich aufs Bett. Carola fasst seine Hand. »Wie geht es dir?«

Er weiß nicht, was er sagen soll. Irgendwo in seinem Inneren taumelt ein tödlich getroffener Vogel zu Boden, klatscht in den See, trifft auf Wasser, das sich blutrot färbt.

»Es geht mir … ganz gut. In einer Woche werde ich offiziell entlassen. Aber die Klinikleitung meint, ich sollte vielleicht um ein bis zwei Wochen verlängern.«

Die Chefinspektorin und Braunberger wechseln einen raschen Blick.

»Hast du heute die Nachrichten verfolgt, Martin?«

»Nein.« Ihn interessiert schon seit Wochen keine Zeitung, kein Fernsehprogramm, kein Internet. Alles, was er mag, ist, sich jeden Morgen auf die Bank am See zu setzen und auf die Ankunft der Wildgänse zu warten.

»Es gab vorgestern Nacht einen Mord. Die Leiche wurde gestern früh im Mirabellgarten gefunden. Hans von Billborn, 70 Jahre alt. Ein deutscher Unternehmer. Er war wegen des Paracelsus-Kongresses nach Salzburg gekommen.«

Er mustert seine beiden Mitarbeiter. Was soll das? Das interessiert ihn alles nicht.

Leichen. Mirabellgarten. Er wird den Dienst quittieren. Der Polizeipräsident hat längst sein Entlassungsgesuch auf dem Schreibtisch. Er will kein Polizist mehr sein. Er kann nicht, nach all dem, was geschehen ist. Er versucht es mit einem Lächeln. »Dazu braucht ihr mich nicht. Das schaffen die beiden besten Ermittler der Salzburger Kripo auch ohne Hilfe des ehemaligen Chefs.«

Auch der Abteilungsinspektor lächelt. »Ja, damit kommen wir schon klar. Wir hatten ja einen guten Lehrmeister.« Er öffnet eine Aktenmappe. »Hans von Billborn wurde vermutlich gegen 3 Uhr morgens ermordet. Kurz davor war er noch in seinem Zimmer. Warum er das Hotel verließ, wissen wir nicht. Aber wir wissen, was er vor dem Weggehen tat. Er schaute sich ein Bild auf seinem Laptop an. Ein Foto, das vor rund vierzig Jahren aufgenommen wurde.« Er nimmt einen Umschlag aus dem Koffer, zieht daraus ein Blatt hervor. »Thomas Brunners Leute haben die beiden Personen identifiziert, die auf diesem Bild zu sehen sind. Wir möchten gerne, dass auch du es dir ansiehst.« Er hält ihm das Blatt mit dem ausgedruckten Schwarz-Weiß-Foto hin. »Der Mann auf dem Bild ist Hans von Billborn.«

Meranas Augen richten sich auf die Fotografie. Er sieht einen lachenden jungen Mann, eine fröhliche junge Frau. Er zuckt zusammen. Ihm wird plötzlich heiß. Siedend heiß.

»Auf die Identität der Frau sind wir durch ein spezielles Erkennungsprogramm gekommen, es hat uns zu einem Eintrag in einer Personalakte geführt. Zu einem Vermerk in deiner Akte, Martin.«

Er schluckt. Seine Hand, die den Ausdruck hält, zittert. Er braucht keine Gesichtserkennungssoftware. Er weiß auch so, wer die Frau ist, die ihn auf diesem Bild anschaut. Seine Mutter. Verwirrt starrt er seine beiden Kollegen an. »Ich habe diese Fotografie noch nie gesehen. Ich kenne auch diesen Mann nicht. Was soll das?«

Carola beugt sich vor. Ihre Miene ist ernst. »Wir wissen es auch nicht, Martin. Wir haben keine Ahnung, warum Hans von Billborn sich vorgestern Nacht diese alte Aufnahme anschaute, die ihn zusammen mit deiner Mutter zeigt. Wir wissen nur eines: Kurz danach hat er das Hotel verlassen. Er ist irgendwann in derselben Nacht im Mirabellgarten aufgetaucht. Und dort wurde er umgebracht.«

Merana blickt wieder auf das Bild. Erst jetzt fällt ihm die leicht verschwommene Figurengruppe im Hintergrund auf.

»Ist das eine Statue aus dem Mirabellgarten?«

»Ja«, bestätigt Otmar Braunberger. »Das ist eine der vier Skulpturen, die um den Springbrunnen im Großen Wasserparterre platziert sind. Genau an dieser Stelle wurde Billborn getötet.«

Merana fühlt sich plötzlich müde. Ein unsichtbarer Umhang drückt auf seine Schultern. Was passiert hier? Was hatte seine Mutter mit diesem Mann zu schaffen? Die Kniescheibe schmerzt. Er kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Er ist seit Wochen auf Reha. Er versucht, Kraft zu tanken. Er hat sich von allem zurückgezogen, hat die Einsamkeit gesucht, um seinen Entschluss zu festigen, aus dem Polizeidienst zu scheiden. Er wird die Konsequenz seines Handelns tragen. Und nun tauchen Carola und Otmar auf und halten ihm ein Bild vor die Augen, das zwei Menschen zeigt, die inzwischen tot sind. Der eine kam vorgestern Nacht ums Leben, die andere Person starb vor über vierzig Jahren, verunglückt bei einer Bergwanderung. Wieder schaut er auf das Foto. Neue Eindrücke schieben sich über das Bild. Ein heller Sarg, der in einem schwarzen Loch verschwindet. Alpenveilchen. Die verweinten Augen der Großmutter. Er will das nicht mehr sehen. Er streckt die Hand aus, hält der Chefinspektorin die Fotografie hin.

Die wehrt ab. »Wir lassen dir das Bild hier, Martin. Wir haben gehofft, du könntest uns etwas dazu sagen.«

Nein, kann er nicht. Er wollte, er könnte. Er weiß nur eines: Er hat als Kind seine Mutter selten lachen gesehen. Wenn er zurückdenkt, fallen ihm nur wenige Momente ein. So fröhlich wie auf diesem Bild hatte er sie überhaupt nie erlebt. Wer ist dieser Mann? Und was machte er mit seiner Mutter vor so langer Zeit im Mirabellgarten? Warum stemmte er sie hoch, in derselben Pose wie der verschwommene steinerne Mann im Hintergrund die steinerne Frau?

Er verabschiedete die beiden, bedankte sich für den Besuch. Die Höflichkeit hätte es verlangt, ihnen etwas anzubieten. Einen Kaffee, ein Stück Torte aus dem Buffet. Aber er mochte nicht, er musste alleine sein. Seit drei Stunden liegt er wach auf dem Bett. Immer wieder hat er einen Blick auf das Bild geworfen, hat gleichzeitig versucht, sich gegen die Erinnerungen zu wehren, die auf ihn einprasseln. Der Sonntag, an dem die Mutter nicht mehr heimkam. Der Streit, den sie am Abend zuvor hatten.

Er steht auf, öffnet die Balkontür, tritt hinaus. Im Japanischen Garten brennt Licht. Das schwache Plätschern des Wassers ist zu hören. Scheinwerfer tauchen die Außenanlage der Rehaklinik in milchig mildes Licht. Außerhalb der Begrenzung herrscht Dunkelheit. Das Wäldchen mit dem kleinen See ist in der Finsternis nicht auszumachen. Mit einem Ruck stößt er sich vom Geländer ab, tritt ins Zimmer, schließt die Balkontür. Er zieht Koffer und Sporttasche aus dem Schrank. Eine Viertelstunde später hat er gepackt, zieht das Gepäck zum Lift, fährt nach unten. Die Nachtschwester in der Empfangsloge ist über sein Auftauchen erstaunt.

»Aber Herr Merana, Sie sind doch noch gar nicht entlassen. Wir haben heute früh noch Ihren Therapieplan für die nächste Woche ausgearbeitet.«

Er geht nicht auf ihren Einwand ein, bittet sie, seine besten Grüße ans Betreuungspersonal und die Klinikleitung auszurichten. Er legt 200 Euro auf den Tresen. Für die Gemeinschaftskasse.

»Danke, Herr Merana, sehr großzügig.« Sie nimmt das Geld, reicht ihm die Hand. »Ich soll Ihnen einen schönen Gruß ausrichten von unserem Postenkommandanten. Er hat vorhin angerufen. Sie haben die beiden Jungen erwischt. Der Vater der Buben ist der Vorsitzende des örtlichen Armbrustvereins.«

Merana bedankt sich. Wenigstens diese beiden Täter sind gefasst. Das ist er seinen gefiederten Freunden mit dem eleganten Flügelschlag schuldig. Er wendet sich dem Ausgang zu. Wenn er sich ranhält, ist er in knapp vier Stunden in Salzburg. Er erreicht den Parkplatz, wuchtet Koffer und Tasche ins Auto und fährt los.

Die Bänke sind leer. Weiße Ballen hängen an den efeuüberzogenen Mauern, tauchen Blattwerk und nahe Balustraden in glitzerndes Licht. Hinter der beleuchteten Orangerie stechen zwei bleiche Säulen in den Nachthimmel wie riesige Knochen mit dunklen Einkerbungen. Es sind die beiden Türme der Andräkirche.

Merana war noch nie nachts im Mirabellgarten. Er dreht sich langsam im Kreis, ist verblüfft über die Stille. Am Tag herrscht hier ein Geschnatter von Hunderten Touristen, dröhnt der Verkehrslärm von den angrenzenden Stadtstraßen ins Innere. Jetzt ist es anders. Ein nahezu andächtiges Schweigen hüllt ihn ein. Die lang gezogene Fassade des Schlosses spannt sich wie eine schimmernde Theaterfassade über das Nordende des Gartens. Jeden Augenblick erwartet man, dass sich die großen Fenster öffnen und Diener mit Fackeln auf die Balkone treten.

Die dunklen Blumenrabatten mit ihren geschwungenen Bögen ziehen sich schlangengleich über den Rasen. Laternenlichtfetzen und Dunkelheit wechseln einander ab.

Er hat die Rückreise problemlos geschafft. Anfangs kam er nur langsam voran. Die schmalen Straßen des Hügellandes erlauben kein schnelles Fahren. Doch auf der Autobahn drückte er aufs Gas. Es war wenig Verkehr. Gegen halb drei, nach nicht einmal vier Stunden Fahrzeit, erreichte er das Haus in Aigen, dessen oberes Stockwerk er bewohnt. Er hätte sich lieber zu Fuß auf den Weg in die Stadt gemacht. Der gut halbstündige Spaziergang wäre eine willkommene Abwechslung nach der langen Fahrt gewesen. Doch der Schmerz im linken Bein ließ das nicht zu. Er holte das Fahrrad aus dem Schuppen, sorgte mit der Pumpe für den nötigen Reifendruck, schwang sich in den Sattel. Eine knappe Viertelstunde später erreichte er den Makartplatz, verstaute das Rad im Ständer neben dem Landestheater und überstieg die niedrige Balustrade. Diesen Weg hat wohl auch Hans von Billborn genommen, um spät in der Nacht in den Mirabellgarten zu gelangen. Merana reibt die Handflächen gegeneinander. Die Luft ist klar, aber kalt. Wie eine dunkle Scheibe liegt das Wasser im Becken des großen Springbrunnens. Hell erleuchtete Gebäudeteile aus dem Umfeld spiegeln sich darin. Die bleichen Turmspitzen der Andräkirche sind auszumachen, ein Teil der Schlossfassade, die Seitenflanke des Landestheaters. Sogar die bestrahlten Mauern der weit entfernten Festung hoch über der Stadt werden als bläuliches Schimmern auf dem glatten Wasser reflektiert. Die Umgebung erscheint ihm unwirklich, magisch, märchenhaft. Noch nie ist er spät nachts über die Begrenzung gestiegen, um sich Schritt für Schritt in die Zauberwelt des Mirabellgartens vorzutasten. Er ist fasziniert, kann dennoch nur schwer die Eindrücke auf sich wirken lassen. Unruhe nagt in ihm. Zu viel ist in den letzten Stunden geschehen. Er betrachtet den dunklen Spiegel des Wassers. Keine Fontäne schießt jetzt in den Nachthimmel. Der Zeituhrmechanismus wird den Strahl des Springbrunnens erst in den frühen Morgenstunden starten. Die Lichtstreifen der Laternen aus der Umgebung reichen kaum bis zur Brunnenanlage. Die vier riesigen Monumente rings um das Becken beeindrucken allein schon durch die schwarze Wucht ihrer Konturen, auch wenn Details ihrer Darstellung in der Dunkelheit nur schwer auszumachen sind. Er sitzt am Brunnenrand, konzentriert sich auf eine der Marmorfiguren. Er kann weder das Gesicht des Mannes noch das der hochgehobenen Frau im Finstern sehen. Hier, an diesem Platz, schenkte seine Mutter dem Fotografen ein fröhliches Lachen, ließ sich von einem Mann in den Himmel heben, von dessen Existenz ihm, dem damals Neunjährigen, nichts bekannt war. Und dieser Mann war vor wenigen Stunden am selben Platz ums Leben gekommen. Seit er Polizist ist, hat er sich angewöhnt, nächtens die Plätze aufzusuchen, an denen die Ermordeten lagen, um deren grausamen Tod er sich als Ermittler zu kümmern hatte. Begonnen hat dieses Ritual bei seinem ersten Fall, der Ermordung eines zehnjährigen Mädchens, dessen Leiche sie in einem Hinterhof fanden, abgelegt wie ein Stück Abfall, in einer Rollsplitttonne. Er hat sich über all die Jahre nie gefragt, warum er die Plätze aufsuchte. Er tat es einfach. »Totenwache« nennen einige Kollegen sein Verhalten. Es ist ihm egal. Hier, in diesem Garten, ist es anders. Er hat Hans von Billborns Leiche nicht gesehen. Sein Tod hinterlässt keinen tiefbleibenden Eindruck in ihm. Er hat kein Verlangen nach Totenwache. Er weiß nicht genau, was ihn angetrieben hat, so schnell wie möglich in den Mirabellgarten zu gelangen. Er will auch nicht nach möglichen Beweggründen forschen. Er ist hier. Allein das zählt. Die Großmutter kann an manchen Plätzen die Präsenz der Toten spüren. Es ist unerheblich, wie lange der Zeitpunkt des Todes zurückliegt. Für die Großmutter ist immer Gegenwart, was sie wahrnimmt. Darüber spricht sie nicht gerne. Aber es ist so. Er kann das nicht. Ihm tauchen keine Bilder auf wie der Großmutter. Für ihn sind die Toten tot. Das ist ihm auch lieber so. Er lässt sich auf einer der Bänke nieder, streckt die Beine weit von sich, legt den Kopf in den Nacken.

Auch heute Morgen saß er auf einer Bank. Langsam steigen die Bilder in ihm auf. Er versucht, sich dagegen zu wehren. Sie verschwimmen in seinem Kopf. Der Pfeilschaft, der aus dem blutenden Vogel ragt. Der helle Sarg, der sich mit der toten Mutter in die schwarze Grube senkt. Die wächserne Gestalt von Franziska, gezeichnet vom Lymphdrüsenkrebs. Der Blutsee, der sich aus dem klaffenden Hals von Roberta ergießt. Die Mauer in seinem Inneren droht zu bröckeln. Die Rückschau entfacht ein Schwelen, nagendes Feuer frisst an ihm. Bevor die Erinnerung sich zum Brand ausbreitet, steht er auf und verlässt den Garten.

Sonntag, 25. Oktober

Wenn der Polizeichef am Sonntagmorgen im Büro sitzt, dann muss der aktuelle Fall von hoher Brisanz sein. Hofrat Günther Kerner, Polizeipräsident im Rang eines Brigadiers, streckt Merana die Hand hin. »Guten Morgen, Martin. Es freut mich, dass du wieder zurück bist.«

Merana ergreift die dargebotene Rechte. Am Beginn ihres Kennenlernens war es Merana immer so vorgekommen, als ergreife er nicht die Hand seines Vorgesetzten, sondern eine feuchte Schlange. Diese Anmutung hatte sich bald gelegt. Deshalb überrascht es ihn, dass sich seiner nach so langer Zeit jetzt wieder das Gefühl bemächtigt, eine glatte Natter verlasse das schützende Nest der präsidentiellen Dienstuniform und schnappe in seine Richtung.

»Danke, Günther. Der Eindruck täuscht. Ich bin nicht zurück, wie du es meinst.«

Hofrat Kerner deutet auf den Stuhl. Merana setzt sich. Der Polizeichef öffnet die Schublade, legt ein gelbes Kuvert auf den Tisch. »Ich habe dein Entlassungsgesuch noch nicht ans Ministerium weitergeleitet. Du weißt, wie ich über den Fall denke, Martin.«

Merana beugt sich vor, achtet darauf, nicht den kleinen schwarzen Sensenmann auf dem Schreibtisch umzustoßen. Hofrat Kerner liebt makabre Dekorationsstücke.