9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

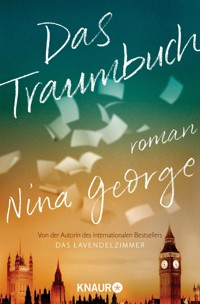

"Das Traumbuch" von Bestseller-Autorin Nina George ist ein ungewöhnlicher, intensiver Roman, der die Frage stellt, ob es das "richtige", das perfekte Leben überhaupt gibt – oder ob es nicht die kleinen Momente des Zögerns oder des Mutes sind, die entscheiden, wer wir sind und wer wir werden. "Verdammt, Henri, was hast du dir dabei gedacht? Du hast mich benutzt, du hast mich zurückgewiesen. Und jetzt liegst du da, im Koma, und ich soll über dein Leben entscheiden? Und wer ist das? Wieso weiß ich nicht, dass du einen dreizehnjährigen, hochbegabten Sohn hast? Ich hätte so gerne mit dir einen Sohn gehabt. Was für Leben hast du noch gelebt, von denen ich nichts weiß?" Das Leben besteht aus der Summe kleinster Entscheidungen. Doch welche führen zu Glück, Liebe, Freundschaft – welche zu Verzweiflung und Einsamkeit? Mit dieser Frage ringen die Verlegerin Eddie, der Kriegsreporter Henri und sein hochbegabter Sohn Sam, als Henri nach einer Rettungsaktion ins Koma fällt. Im unbekannten Zwischenreich von Leben und Tod erfährt er, welche Leben er hätte leben können, wenn er mehr ausgesprochen und weniger gefürchtet hätte. Henri hat nun nur ein Ziel: zurückzukehren, um noch einmal das zu tun, was das Leben ausmacht. Lieben. "Von einer beeindruckenden Klarheit und Helligkeit. Er ist nie erdenschwer, fast immer federleicht. Er überspringt die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Traum, zwischen Himmel und Erde." (Christine Westermann WDR Frau TV) "Ein gewaltiger Bilder- und Gefühlsrausch" Brigitte

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 427

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Nina George

Das Traumbuch

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Poetisch und wahr, klug und bewegend: Nina George erzählt in ihrem neuen Roman von den unbekannten Welten zwischen Leben und Tod, Realität und Traum – und von den kleinen Momenten, in denen sich Türen zu ganz anderen Lebenswegen öffnen. Die zu gehen wir uns nur nicht trauen.

Ein Unfall verändert die Leben dreier Menschen: Edwinna, genannt Eddie, die Verlegerin für fantastische Literatur mit besonderem Gespür für das Wunderbare. Sam, der hochbegabte 13jährige, der Klänge als Farben sieht und Menschen, Orte oder Stimmungen intensiver wahrnimmt als andere. Und Henri, Eddies einstiger Geliebter. Der ehemalige Kriegsreporter ist Sams Vater, der nach einem Unfall acht Minuten lang tot war und nun darum kämpft, aus dem Koma zu erwachen. Denn von dort, wo er beinah verloren gegangen ist, bringt er eine Botschaft für die, die er liebt.

Inhaltsübersicht

Widmung

Motto

Tag 1

Henri

Tag 15

Sam

Eddie

Sam

Eddie

Sam

Henri

Eddie

Eddie

Henri

Sam

Tag 17

Eddie

Sam

Eddie

Sam

Tag 20

Henri

Tag 25

Henri

Tag 27

Sam

Tag 30

Henri

Tag 31

Eddie

Tag 33

Henri

Tag 34

Henri

Sam

Tag 35

Henri

Tag 36

Henri

Tag 37

Sam

Tag 38

Henri

Tag 39

Eddie

Tag 40

Sam

Henri

Eddie

Sam

Tag 41

Sam

Henri

Eddie

Tag 43

Henri

Nacht 43

Henri

Tag 44

Henri

Sam

Eddie

Tag 45, Abend

Eddie

Henri

Nacht 45

Sam

Henri

Eddie

Henri

Tag 46

Sam

Eddie

Epilog

Henri

Ein Nachwort, ein Dank, ein Abschluss

Ich widme diesen Roman meiner Mutter,

Jutta Marianne George, genannt Juschika,

achtundvierzig Jahre und darüber hinaus geliebt von Jo dem Breitem.

Großartige Frau, wunderbare Malerin und meine Freundin aus Kindertagen, die mit mir bereitwillig alle Phantasiewelten bereist hat.

Mama, wir teilen viele Lieben – zu unseren Vätern, zu Paris und zu der Welt, die ein wenig jenseits der Wirklichkeit liegt.

Nina George, im Dezember 2015

Vielleicht sind wir alle Geschichten, die gerade gelesen werden.

Tag 1

Henri

Ich springe.

Der Sturz dauert nur Sekunden, ich kann noch die Motoren der Autos auf der Hammersmith Bridge über mir hören, Rushhour, ich kann die Stadt riechen, den verblassenden Frühling, den Tau auf den Blättern. Dann der Aufprall, das kalte Wasser schlägt über meinem Kopf zusammen. Ich schwimme, schneller, ich schwimme mit dem Ebbstrom. Das Meer, fünfzig Kilometer entfernt, saugt an dem Fluss. Mein Körper weiß immer noch, wie sich der Sog der Tide anfühlt, es ist, als hätte ich das Meer niemals verlassen, obgleich ich das letzte Mal vor fünfundzwanzig Jahren im Atlantik geschwommen bin.

Dann erreiche ich das Mädchen.

Der Fluss zieht die Kleine mit sich, er will sie haben, will ihren Körper in seine Einzelteile auflösen, will ihre Hoffnung von der Angst trennen, das Lächeln von ihrem Mund reißen, die Zukunft von ihrem Leben.

Sie versinkt in dem lehmbraunen Wasser.

Ich tauche, zerre sie an ihren Haaren näher heran. Bekomme einen dünnen, glitschigen Oberarm zu fassen. Ich packe fester zu, hole Luft vor Anstrengung, dabei schlucke ich Wasser, es ist salzig und eiskalt.

Die Themse umarmt mich.

Das Gesicht mit den wintermeerhellen Augen schwebt auf mich zu. Mit einer Hand hält sie ihre Nase zu, so als ob sie nur vom Beckenrand in lauwarmes Poolwasser mit Chlor gesprungen sei. Dabei ist sie von einem Boot gefallen. Von einem der Ausflugsschiffe auf der Themse, das Touristen vom London Eye, dem Riesenrad bei Big Ben, bis Greenwich und zurückbringt. Das Mädchen stand an der Reling, war auf die zweitoberste Sprosse geklettert und hielt sein Gesichtchen in die Maisonne. Als eine Welle das Schiff hochhob, kippte es nach vorn über. Das Mädchen schrie nicht. In seinem Blick stand nur grenzenlose Neugier.

Wir sahen es fallen. Das Paar auf der Hammersmith Bridge, das sich küsste, der Bettler im abgetragenen Smoking und ich. Er war von seinem »Arbeitsplatz« aufgestanden, ein Pappkarton auf einem Sonnenfleck an dem grünen Geländer der Kettenhängebrücke.

Der Bettler murmelte: »O mein Gott«, das Paar heftete seine Blicke auf mich. Alle drei rührten sich nicht. Sie schauten nur mich an.

Also kletterte ich über das grüne, schmiedeeiserne Brückengeländer. Wartete, bis das kleine Bündel Mensch unter mir auftauchte.

Und sprang.

Das Mädchen schaut mich jetzt an, mit so viel Vertrauen und Hoffnung, wie ein Mann wie ich es nicht verdient. Ausgerechnet an mich musste die Kleine geraten.

Ich hebe den glitschigen, dünnen Körper an. Die Füße des Kindes treten mich, meinen Kopf, meinen Mund.

Ich trinke Wasser, ich atme Wasser.

Ich mache mich trotzdem leicht, steige auf, und die Welt wird wieder laut, der Maiwind ist mild auf meinem nassen Gesicht, die Wellen spritzen Gischt in meine Augen. Ich drehe mich auf den Rücken und in eine unruhige Wiege aus Wasser, hieve das Mädchen so auf meine Brust, dass es atmen kann und den blauen Himmel sehen. So treiben wir die Themse hinab, vorbei an Klinkerfassaden und Holzbooten am schlammigen Ufer.

Die Kleine ringt nach Luft, sie hustet. Sie ist vielleicht vier, fünf Jahre, ich kenne mich mit Kindern nicht aus, selbst mit meinem Kind nicht. Samuel. Sam.

Er ist dreizehn und wartet auf mich.

Immer schon, immer schon wartet er auf mich. Ich war nie da.

Ich fange an zu summen, La Mer. Das große majestätische Lied von der Schönheit des Meeres, mir fallen Splitter des französischen Textes ein, obgleich ich die Sprache meiner Heimat seit meinem achtzehnten Lebensjahr nicht mehr benutzt habe. Aber jetzt kehrt sie zu mir zurück.

Ich singe und spüre, wie das Herz des Mädchens nach und nach ruhiger schlägt, spüre seine kleine Lunge arbeiten, spüre sein Vertrauen durch den Film aus Wasser und Angst. Ich halte es und schwimme auf dem Rücken einarmig in Richtung des Ufers und eines kleinen Anlegers. Meine Kleidung ist schwer vom Wasser. Ich bewege die Beine wie ein Frosch und meinen Arm wie ein einarmiger Bandit.

»Alles wird gut«, flüstere ich. Ich kann Eddie in meinem Kopf antworten hören, klar, als spreche sie in mein Ohr: »Henri, du kannst nicht gut lügen. Das ist eine deiner größten Stärken.«

Eddie ist das Beste, das mir nie passiert ist.

Ich stoße mit der Schulter gegen die Schwimmtonne des Anlegers. Unweit von uns ist eine Leiter.

Ich packe das Mädchen um die Taille und hebe es hoch.

Ich schiebe es an seinen winzigen Füßen hoch, höher, die Kleine bekommt etwas zu fassen, ihre Füße verlassen meine Hände.

Dann folge ich ihr, klettere aus dem Fluss, nehme das erschöpfte Kind, das sich immer noch so anstrengt, nicht zu weinen, auf den Arm und laufe mit ihm an gelben, roten und grauen Klinkerhäuschen entlang zur Hammersmith Bridge zurück. Das Mädchen umklammert meinen Hals und versteckt sein Gesicht an meiner Schulter. Es ist ganz leicht, und doch wird es immer schwerer, während ich laufe und daran denke, dass ich mich jetzt wirklich beeilen muss, um zu Sam zu kommen. Ich muss zu ihm. Ich muss. Mein Sohn wartet in der Schule auf mich.

Das Paar steht immer noch dort auf der Hammersmith und hält sich aneinander fest. Die Frau sieht mich mit riesigen, betrunken glänzenden Augen an, sie erinnert mich an Amy Winehouse mit ihrem Kajalstrich und dem Wespennest von Haaren auf dem Kopf. Der Mann sagt immer wieder: »Das kann nicht sein, Alter, das kann nicht sein, du hast sie echt gekriegt, das kann nicht sein.« Er hält sein Handy hoch.

»Haben Sie nur gefilmt oder auch Hilfe geholt?«, schnauze ich ihn an.

Ich setze das Mädchen ab. Es will meinen Hals nicht loslassen, klammert sich an meinen Nacken, seine Händchen greifen in meine nassen Haare, gleiten ab.

Auf einmal kommt die Schwäche, und ich verliere das Gleichgewicht. Ich kann mich nicht mehr halten und taumele auf die Straße.

Das Mädchen schreit.

Etwas Großes, Warmes ist auf einmal ganz dicht an meiner Schulter. Ich sehe ein verzerrtes Gesicht hinter einer Scheibe, ich sehe eine schwarze, das Sonnenlicht reflektierende Motorhaube, die den unteren Teil meines Körpers komplett zur Seite geschoben hat.

Und dann sehe ich meinen eigenen Schatten auf dem Asphalt, der mir rasend schnell entgegenkommt.

Ein Geräusch wie Eierschale, die auf dem Rand einer Porzellantasse aufgeschlagen wird.

Der Schmerz in meinem Kopf ist so umfassend, schlimmer als der tiefe, grelle Stich, wenn man zu viel Eis zu schnell gegessen hat.

Es wird schlagartig still um mich herum. Dann schmelze ich, ich schmelze in den Boden hinein. Ich sinke tiefer und immer rascher, es ist, als fiele ich in einen schwarzen Trichtersee, der sich direkt unter dem Asphalt verbirgt.

Aus der düsteren Tiefe des Sees schaut etwas zu mir hoch, als erwarte es mich. Über mir der Himmel. Er entfernt sich von mir, steigt hoch und höher.

Ich sehe das Gesicht des Mädchens über mir, und seine seltsam vertrauten Augen in der Farbe des Wintermeers, die mir traurig nachschauen, während ich im Stein versickere. Das Mädchenmeer ihrer Augen, das sich mit dem See über mir vermischt. Dann vermische ich mich mit dem See, das Wasser füllt mich aus.

Frauen und Männer drängen sich um die Seekante, sie verdecken fast den letzten Rest blauen Himmels.

Ich höre ihre Gedanken in meinem Kopf.

Die Frau im Mini wollte noch ausweichen.

Das Gegenlicht. Es muss das Gegenlicht gewesen sein. Sie hat ihn nicht gesehen.

Ich dachte, er ist betrunken, wie er da auf die Straße taumelte.

Lebt er noch?

Ich erkenne den Bettler in dem abgetragenen Smoking, der die anderen beiseiteschiebt, und für einen Augenblick kann ich den Himmel wieder sehen, diesen unendlich schönen Himmel.

Ich schließe die Augen. Ich werde mich etwas ausruhen, und dann aufstehen und weitergehen, ich werde fast pünktlich sein. Wenn die Namen aufgerufen werden, sind wir erst bei V dran, Sam und ich, am Vater-und-Sohn-Tag. V, wie Valentiner, der Nachname seiner Mutter …

Lieber Papa,

wir kennen uns nicht, aber ich finde, wir sollten das ändern. Wenn du das auch findest, komm am 18. Mai zum Vater-und-Sohn-Tag nach Colet Court. Das ist die Jungenschule, die zu St. Paul’s in Barnes gehört, direkt an der Themse. Ich warte draußen auf dich.

Samuel Noam Valentiner

Sam, ich bin gleich da. Ich ruhe nur kurz aus.

Jemand klappt mir die Augen wieder auf. Der Rand des Sees ist weit, weit weg, weit über mir, und ein Mann ruft mir über den Kantenrand des Seetrichters etwas nach unten zu. Er trägt einen Sanitäteroverall und eine goldene Sonnenbrille. Er riecht nach Rauch.

Ich sehe mich selbst im Spiegel seiner goldumrahmten Brillengläser, mich selbst, und wie mein Blick leer wird, glasig. Ich sehe die Gedanken des Sanitäters.

Mann, denkt er in den Trichter hinein. Nicht, Mann. Nicht sterben. Bitte. Stirb nicht.

Ein langer, heller Ton zieht einen geraden Strich unter mein Leben.

Nicht jetzt!

Nicht jetzt! Es ist zu früh!

Es ist

Es

Der lange Ton wird zum letzten Trommelschlag.

Ich springe.

Tag 15

Sam

14.35 Uhr. Samuel Noam Valentiner.

Besuchter Patient: Henri M. Skinner.

Ich habe das schon vierzehn Mal in die Liste geschrieben.

Aber jeden Tag muss ich mich neu eintragen, und jeden Tag schiebt Mrs. Walker mir das schwarze Klemmbrett zu, auf dessen Formular ich in Druckbuchstaben Uhrzeit, meinen Namen und den Namen des besuchten Patienten schreibe.

Eine Zeile über mir steht: Ed Tomlin. Ed Tomlin besucht ebenfalls meinen Vater, immer ein paar Stunden vor mir, wenn ich in der Schule bin. Wer ist das?

»Ich war gestern auch schon da«, sage ich zu Mrs. Walker.

»Oh, ich weiß, Darling.«

Die Frau hinter der Rezeption des Wellington Hospital lügt. Sie erkennt mich null wieder. Lügen haben einen bestimmten Sound, er ist weißer als die normale Stimme. Auf dem Schild über ihrem linken Busen steht ihr Name in Großbuchstaben: SHEILA WALKER. Und sie nennt mich Darling, weil sie meinen Namen nicht kennt. Engländer sind so, sie verabscheuen es, sich gegenseitig die Wahrheit zu sagen, das ist ihnen zu unfein.

Auf Sheila Walkers Körper lasten Schatten aus vielen Jahren, ich sehe das, weil ich es bei den meisten Leuten sehe. Die einen haben sehr viele Schatten, manche wenige, Kinder kaum einen. Wenn sie Schatten haben, kommen sie aus Ländern wie Syrien oder Afghanistan, und der Schatten wächst mit ihnen.

Mrs. Walker war oft traurig in ihrem Leben. Und sie übersieht das Heute, weil sie immer noch an früher denkt. Deswegen bin ich für sie nur irgendein Junge in einer Schuluniform und mit einem peinlichen Stimmbruch. Sie sieht mich an – und sieht vielleicht einen Strand und ihre leere Hand, die nicht mehr festgehalten wird.

Dabei war ich auch gestern und vorgestern da. Und vorvorgestern. Und davor elf Tage lang. Ich schwänze mal die eine, mal die andere Stunde, vormittags, nachmittags, heute ist es Französisch bei Madame Lupion. Scott hat gesagt, ich muss die Fehlstunden auf alle Fächer verteilen, damit es nicht so schnell auffällt.

Scott McMillan ist Spezialist. Im Schwänzen, im Googeln, im Dingetun, die sonst kein anderer macht. Außerdem im Schach, Zeichnen und Tadelsammeln. Eigentlich in allem.

Er ist dreizehn, hat einen IQ von 152, kann jede fremde Handschrift fälschen und hat einen reichen Vater, der ihn hasst. Ich habe nur einen IQ von 148, was uns unterscheidet in »genial« und »fast genial«, oder, wie Scott sagen würde: »Moi, le Brainman, und toi, die Besserwisserfachkraft, mon ami.« Scott le Brainman hat gerade seine französische Phase, seit er mit Mandarin und einem Klicklautdialekt aus Afrika durch ist.

Ich bin ebenfalls dreizehn, ein Synästhetiker, vulgo Synnie-Idiot, wie manche Jungs auf meiner Schule mich nennen, und ich habe einen Vater, der seit zwei Wochen im künstlichen Koma liegt. Das ist eine Art lange Narkose, nur dass er dabei kleine Sauger im Gehirn hat, die den Druck abbauen sollen, eine Maschine, die für ihn atmet, eine andere, die sein Blut kühlt, und noch eine, die für ihn isst und pinkelt. Heute soll er aufgeweckt werden.

In der Schule weiß keiner, dass mein Vater im Koma liegt, außer Scott. Was daran liegt, dass auch keiner weiß, dass Steve, der Mann meiner Mutter, nicht mein Vater ist. Außer Scott. Und der sagte mal: »Alter, du würdest schlagartig der interessanteste Junge der Schule sein, zumindest für eine goldene Woche. Überleg’s dir gut, ob du darauf verzichten willst. Das sind Sternstunden des Lebens, einmal der spannendste Typ von allen zu sein. Auch wegen der Girls.« Er meint es nicht so. Girls gibt es eh nicht auf unserer Schule.

Scott und ich sind die einzigen Dreizehnjährigen aus Colet Court, die in den Mensa-Club aufgenommen wurden. Scott nennt den High-IQ-Verein den »Club der Schwachmaten«. Meine Mutter sagt, ich solle stolz auf mich sein, denn ich bin einer von nur zwei Minderjährigen unter den neunhundert »Junior Mensan« in England, aber auf Kommando stolz sein schmeckt wie kauen auf Alupapier.

Wenn sie wüsste, dass ich hier bin …

Vielleicht wird sie mich zur Adoption freigeben. Vielleicht wird sie nie wieder mit mir reden. Vielleicht komme ich ins Internat. Ich weiß es nicht.

»Danke, Darling.« Sheila Walkers Stimme nimmt wieder ihre normale Farbe an, als sie das Klemmbrett mit der Anmeldeliste vom Tresen zu sich zieht und meinen Namen in den Computer überträgt. Ihre langen Nägel klappern in einem resoluten grünen Ton auf der Tastatur.

»Du musst in den zweiten, Samuel Noam Valentiner«, sagt sie betont, als ob ich das nicht wüsste.

Im zweiten Stock ist die Intensivstation für die Patienten, die die Stille und die Einsamkeit bewohnen. Und die deshalb hierherkommen. Ins Wellington Hospital, Abteilung für Neurologie. London Brain Centre. So was wie die NASA unter den Gehirnabteilungen.

Sheila Walker reicht mir einen Lageplan in DIN A4, er sieht so aus wie der von gestern und der von vorgestern. Sie kreist mit beherzten roten Eddingkringeln ein, wo wir jetzt gerade sind, »hier«, wo ich hinmuss, »dort«, und wie sich diese zwei Punkte am kürzesten verbinden lassen.

»Am besten nimmst du gleich den Lift dort drüben und fährst in den zweiten Stock, Samuel Noam.«

Mrs. Walker könnte auch am Tresen der Tube arbeiten. »Kensington bitte rechts, Darmdurchbrüche geradeaus, Leichenhalle am Getränkeautomaten links. Ihnen noch einen schönen Tag, Mr. Samuel Noam Valentiner.«

»Ihnen auch, M’am«, sage ich, aber da hat sie mich schon vergessen.

Am ersten Tag ist meine Mutter noch mitgekommen. Als wir vor den Aufzügen warteten, sagte sie: »Wir sind deinem Vater nichts schuldig, weißt du? Gar nichts. Wir sind nur hier, weil –«

»Verstehe«, unterbrach ich sie. »Du willst ihn nicht sehen. Du hast es dir selbst versprochen.«

»Warum?«, fragte sie nach einer Weile aufgebracht. »Wieso verstehst du immer alles, Sam? Du bist zu jung dafür!« Sie hielt mir den Lageplan hin. »Tut mir leid. Dein Vater macht mich einfach verrückt. Ach, Sam.«

Ihr gefiel es schon nicht, dass ich ihn heimlich gefragt hatte, ob er am Vater-und-Sohn-Tag Colet Court besucht. »Er kommt doch sowieso nicht«, hatte sie gesagt.

Ihre Stimme flutete mich, ein Klang wie ein Geruch, der Duft von Rosmarin im Regen, traurig, gedämpft. Ich spürte, wie lieb sie mich in diesem Augenblick hatte, ich merkte es daran, dass ich auf einmal atmen konnte, richtig atmen, wie auf dem höchsten Gipfel der Welt. Das nasse Knäuel, das sonst in meiner Brust ist, war fort.

Manchmal liebe ich meine Mutter so sehr, dass ich mir wünsche, ich wäre tot, denn dann würde sie endlich wieder glücklich. Dann hätte sie nur noch ihren Mann Steve und meinen kleinen Bruder Malcolm. Sie wären eine richtige Familie, mit Vater, Mutter, Kind, und nicht mit Vater, Mutter, Kind und mir, dem Typen, der anderen nie in die Augen schaut, zu viel Science-Fiction liest und von einem Mann stammt, den sie nicht ausstehen kann.

»Hör zu«, schlug ich ihr vor. »Wenn ich so lange bei ihm bleibe, wie ich will, aber allein, wartest du dann in der Cafeteria auf mich?«

Sie nahm mich in ihre Arme. Ich konnte spüren, wie sehr sie sich danach sehnte, ja zu sagen, wie sehr sie sich schämte, es zu wollen.

Meine Mutter war nicht immer so. Es gab eine Zeit, in der sie als Fotografin arbeitete und in die Kriege ging. Als sie sich vor nichts fürchtete, vor nichts und niemandem. Aber dann passierte etwas, ich passierte ihr, wie ein Unfall, und alles wurde anders. Jetzt versucht sie, so unauffällig wie möglich durch ihr eigenes Leben zu gehen. Als ob sie vermeiden will, dass das Unglück auf sie aufmerksam wird.

»Bitte«, sagte ich. »ich bin fast vierzehn. Ich bin kein Kind mehr, maman.«

Meine Mutter ging schließlich in die Cafeteria, und ich fuhr allein in den zweiten Stock und zu dem Mann, der mein Vater ist, weil meine Mutter in einer Nacht, die sie »den peinlichen Moment« nennt, mit ihm geschlafen hat. Sie hat mir nie erzählt, wo und warum es passiert ist.

Sheila Walker sieht mir nicht nach, als ich zum Lift gehe und in den zweiten Stock fahre. Als Erstes muss ich einen Schutzkittel über mein Schuljackett anziehen, mir die Hände und Unterarme desinfizieren und eine ovale weiße Maske über Mund und Nase stülpen.

Die Intensivstation des Gehirnzentrums wirkt wie eine große, hell beleuchtete Lagerhalle. An drei langen Wänden – A, B und C – stehen Betten, und unter der Decke laufen Vorhangleisten entlang, um jedes Bett ringsum mit blauen Vorhängen zu einem Fach abtrennen zu können. In der Mitte der Halle ist eine erhöhte Plattform, darauf Tresen mit Computermonitoren und Reglertischen, an denen Ärzte und Ärztinnen sitzen, die Monitore beobachten oder telefonieren. Jeder Patient hat einen eigenen Pfleger oder eine eigene Krankenschwester. Es sieht aus wie ein Menschenlager, denn die Komapatienten haben Buchstaben und Nummern, keine Namen mehr. »A3 Glucoseabfall«, »B9 agitiert«. Niemand ist mehr wirklich.

Mein Vater ist C7 unter den Unwirklichen.

Am ersten Tag war sein Schädel auf der rechten Seite rasiert und mit orangerotem Jod bepinselt. Im Gesicht klebten breite weiße Heftpflaster, die den Beatmungsschlauch festhielten, und seine Haut war blau und grün und violett. Die Farben von Nacht, Stärke, Traum. Als ich den Raum das erste Mal betrat, war es, als hätte ich einen Ball aus nassem, flüssigem Beton geschluckt, der sich bei jedem Atemzug in meinem Bauch verhärtete. Diesen Betonball trage ich seitdem mit mir herum.

Ich sagte schon, dass ich ein Synnie-Idiot bin. Ich empfinde die Welt auf andere Weise als andere. Ich sehe Klänge, Stimmen und Musik farbig. Die U-Bahn in London klingt graublau, wie eine Satteltasche voller Messer. Die Stimme meiner Mutter ist weich, weicher Flor über einem zugefrorenen See, sie ist violett. Meine Stimme ist zurzeit gar nichts. Wenn ich Angst habe, ist sie hellgelb. Wenn ich spreche, ist sie hellblau, wie ein Strampler. Sie bricht, und am liebsten würde ich schweigen, bis es vorbei ist.

Stimmen von Menschen, die wissen, wer sie sind und was sie können, haben grüne Stimmen. Dunkelgrüne Stimmen, groß und ruhig wie ein alter, weiser Wald.

Für mich haben auch Zahlen Farben. Die Acht ist grün, die Vier ist gelb, die Fünf ist blau. Buchstaben sind Persönlichkeiten. Ein R ist aggressiv, ein S ist tückisch, und das K ist ein heimlicher Rassist. Das Z ist sehr hilfsbereit und das F eine Diva. Das G ist stark und ehrlich.

Wenn ich einen Raum betrete, kann ich spüren, welche Gefühle in ihm am häufigsten gefühlt werden. Wenn die Schatten so dicht sind wie bei Mrs. Walker, kann ich spüren, wie schwer das Herz des Menschen ist. Ich schaffe es einfach nicht, anderen in die Augen zu schauen. Es steht zu viel darin, und vieles davon verstehe ich nicht. Manchmal habe ich Angst, ich sehe, wann sie sterben. Das ist mir beim Hausmeister von Colet Court mal passiert und bei unserer Nachbarin, Mrs. Logan.

Synästhesie wurde früher krankhaft genannt. Krankhaft schüchtern, krankhaft übersensibel, und für die Familie ist so ein Fall eine echte Strapaze. Die Kinder schreien ständig, weinen schnell und sind auch sonst komisch.

Wenn sie erwachsen sind, werden sie oft Borderliner oder sind die totalen Schizophrenen, kriegen Depressionen, viele bringen sich um, weil sie die Welt und wie sie sie sehen nicht mehr aushalten. Hypersensible Heulsusen.

Wenn es eine Pille gäbe, die dagegen hilft, würde ich sie schlucken wie Smarties.

Als ich am ersten Tag durch die Halle der Unwirklichen ging, war es, als bluteten ihre Seelen ihre Farben aus. So was sehe ich, und ich könnte gern darauf verzichten.

Dann sah ich diesen Mann in C7 an und fühlte: gar nichts.

Das war seltsam.

Ich fühle nie nichts.

Aber es stimmte: Er war ein Fremder, der auf dem Rücken auf einer Liege aus Aluminium lag, regungslos. Um ihn herum waren die Schatten dicht. Mondfarben. Seine Augen waren geschlossen, und nichts drang aus ihm heraus.

Dieses Nichts beruhigte mich, auf eine seltsame, kühle Art. Vorsichtig setzte ich mich auf die Bettkante.

Immer noch nichts.

Ich war erleichtert. Wenn ich nichts fühlte, dann musste ich meinen Vater nicht weiter vermissen, dann konnte ich aufhören, ständig an ihn zu denken, dann konnte ich aufhören, überall nach ihm zu suchen. Dann musste ich nicht wiederkommen. Dann würde meine Mutter Frieden finden.

Dann aber sah ich das Scoubidou.

Das Scoubidou änderte alles.

Mein Vater trug ein geflochtenes Plastikbändchen um das Handgelenk seines freien rechten Arms. Es war dunkelblau, hellblau und orange.

Ich hatte es vor zwei Jahren geflochten und ihm geschenkt. Per Post. Meine Mutter sagte, er würde es eh nicht tragen. Er würde es in den Müll werfen.

Ich glaubte ihr, wie immer, auch wenn ich stets etwas anderes hoffte – letztlich glaubte ich ihr, dass mein Vater der Mann ist, den sie mir immer beschrieb. Hart, egoistisch, sorglos.

Aber er trägt es. Er trägt mein albernes, kindisches Plastikarmband in meinen drei Lieblingsfarben Nacht, Meer und Sommermorgen.

Er trägt es.

Ich weiß nicht, wie lange ich da saß und auf das Gummibändchen starrte, dieses Drei-Penny-Ding, das alles änderte. Ich weiß nur, dass der Stationsleiter Dr. Foss – »Nenn mich einfach Fossy, mein Junge!« – irgendwann zu mir trat, seine Hand leicht auf meine Schulter legte und mit seiner britisch nasalen Stimme sagte, mein Vater habe Glück gehabt. Sein Schädel sei gebrochen, aber sein Gehirn litte nicht mehr unter dem Druck der Schwellung, und die Großhirnrinde sei kaum beeinträchtigt.

Zufällig kam Gott vorbei und bellte: »Valentiner, glaub Fossybär nichts. Wir werden deinen Vater noch ein paar Mal operieren müssen, und erst danach können wir sehen, wie viel wir falsch gemacht haben.«

Gott heißt Dr. John Saul, sieht aus wie ein Wikinger mit seinem blonden Haar, seinen breiten Rudererschultern und seinem Wangenbart, und ist der Chef der NASA, also des London Brain Centre. Wenn er die Intensivhalle mit den Unwirklichen betritt, halten alle Pfleger und Ärztinnen kurz den Atem an. Es ist eine silbrige Kühle um ihn wie ein unsichtbarer Mantel. Sie alle hoffen, dass er Wunder vollbringt. Sie nennen ihn heimlich Gott, denn er weiß alles. Auch dass sie ihn Gott nennen. Und Dr. Foss, mit seinen grünen Cordhosen, seinen curryfarbenen Strümpfen, seinen kleinkarierten violetten Hemden und seinen Club-Hosenträgern ist sein Heiliger Geist, der seine Frisur wie John Cleese trägt, jeden Nachmittag eine halbe Stunde Tee trinkt und dabei Quizduell auf seinem in schottischem Karo eingefassten Smartphone spielt.

In der Nacht nach dem ersten Krankenhausbesuch habe ich mit Scott geskypt, während meine Mutter mit ihrem Mann Steve leise Sex hatte. Mein Bruder Malcolm hatte Angst, wieder einen Alptraum zu bekommen, und wollte unbedingt bei mir bleiben. Als er einschlief, war es, als stiege sein Geist eine lange Steinstiege in die Dunkelheit hinab. Ich hörte seine Schritte. Aber im Vergleich zu meinem Vater war er nah, ganz nah an der Oberfläche, immer noch zu spüren. Ich erzählte Scott davon, dass mein Vater »weg« war. Scott saß auf dem Klo. Die McMillans haben mehr Klos in ihrer Villa, als das Reihenhaus meiner Mutter Mariefrance Zimmer besitzt. Wir wohnen in Putney. Scott in Westminster. Putney ist Swatch. Westminster ist Rolex.

Wir googelten die Stichworte »Schädelhirntrauma«, »künstliches Koma« und »Großhirnrinde«. Oder vielmehr: Scott googelte, ich starrte in die Dunkelheit und lauschte seinen rasend schnellen Tippgeräuschen und Malcolms tiefen Atemzügen. Ich dachte an das Scoubidou. Und daran, dass ich meinen Vater unter dem Schaumteppich aus Narkosemitteln nicht hatte spüren können.

»Wow. Künstliches Koma und Schädelhirntrauma hat Michael Schumacher auch«, dozierte Scott. »Wenn die Leute nicht gleich daran sterben, dann …«

»Halt die Klappe.«

Wenn er es nicht aussprach, würde es nicht passieren. Es durfte einfach nicht passieren. Nicht jetzt. Nicht so.

»Klar willst du das nicht hören. Musst du aber. Oder willst du, dass sie dich anlügen? Sie lügen uns immer an, erst weil wir Kinder sind, und dann, weil wir keine Kinder mehr sind.« Scott holte Luft. »Also, hör dem Brainman zu. In der Großhirnrinde sitzt die Persönlichkeit. Wenn die gerissen ist, bist du erst mal Gemüse. Oder total aggro. Kann sein, dass dein Dad aufwacht und so was von aggro ist, dass er auf einmal Amok läuft. Oder sich umbringt. Oder dich. Oder er denkt, dass er jemand anderer ist. Manche Leute kommen wieder und können auf einmal Sachen.«

»Sachen?«

»Ja, Auren sehen, Tibetanisch sprechen oder Gedanken hören.«

Ich sagte ihm nicht, dass ich zwei der drei Dinge manchmal auch kann.

Er tippte wieder, murmelte: »Aha. Du musst ihm die Hand geben. Wenn er sie drückt, ist er noch da.«

Malcolm drehte sich seufzend in meinem Bett um. Ihn konnte ich ganz genau spüren, obwohl er schlief und träumte. Aber mein Vater … mein Vater war an einem Ort jenseits der Träume.

»Wo soll er denn sonst sein?«, fragte ich Scott.

»Abgefahren«, murmelte er statt einer Antwort. »Ich bin gerade in einem Selbsthilfeforum von Leuten gelandet, die haben im Koma Gott und so getroffen.«

»Und so? Wen denn und so? Elvis?«

Wir lachten, dann fiel Licht in Scotts Skype-Klo, er sagte: »Oh, Mist, mein Vater!« und legte auf. Ich blieb im Dunkeln an meinem Schreibtisch sitzen.

Drückt er deine Hand, ist er noch da.

Ich musste herausfinden, ob mein Vater noch da war. Ich musste.

Als meine Mutter fertig war, mit ihrem Mann zu schlafen, ging sie in Malcs Zimmer, um ihm gute Nacht zu sagen, wie jeden Abend. Als sie ihn nicht fand, klopfte sie bei mir, trug meinen schlaftrunkenen Bruder zu seinem eigenen Bett und kam danach noch einmal zurück.

»Sam, ich werde die unbefristete Besuchserlaubnis für dich nicht unterschreiben. Ich will nicht, dass du ständig ins Krankenhaus gehst. Du musst dich auf die Prüfungen konzentrieren, hörst du? Das ist jetzt am wichtigsten. Wenn du in ein paar Wochen noch mal zu ihm gehen willst, gut, darüber können wir reden.«

Meine Mutter zahlt knapp neunzehntausend Pfund im Jahr, damit ich die Colet Court School besuchen darf. Ich bin der Grund, warum sie wenig Geld hat und unglücklich ist. Aber ich dachte nur an das Scoubidou und sagte: »Okay.«

»Dein Vater hat sich nie um dich gekümmert. Es ist nicht nötig, dass du dich jetzt um ihn kümmerst. Das hört sich hart an, Sam, aber es ist zu deinem Schutz, hörst du? Du wirst sonst nur noch mehr enttäuscht.«

Ich wiederholte: »Okay.«

Was sollte ich ihr schon antworten? Ich wusste endlich, wo mein Vater war. Auf C7. Ich wusste, dass er mein Scoubidou trug. Sie hatte sich in ihm getäuscht.

Oder mich über ihn?

Auf jeden Fall wusste ich, dass ich wieder hingehen würde.

Um seine Hand zu drücken. So lange, bis er eines Tages zurückdrückte.

Aber ich verriet ihr all das nicht, und es war das erste Mal, dass ich meiner Mutter etwas wirklich Wichtiges verheimlichte.

Es sollte nicht das letzte Mal bleiben.

Scott brachte mir am zweiten Tag einen Packen ausgedrucktes Zeug über Gehirnverletzungen mit in die Schule.

»Fast alle haben Delir, wenn sie aus dem künstlichen Koma zurückgeholt werden«, erklärte er mir in der großen Pause, die wir, anstatt in der Schulkantine, hinter der Aula auf dem täglich gepflegten Hockeyplatz des St.-Paul’s-Gymnasiums verbrachten. Wenn die Prüfungen vorbei waren und wir zu den Besten gehörten, würden auch wir Pauliner werden. Alle Pauliner machten Karriere, das sagten zumindest die Mütter der Pauliner. Und die Jungs wussten alle schon mit sechzehn, was sie mal studieren und für den Rest des Lebens tun und sein wollten.

Es gab nichts, was mich jetzt gerade weniger interessierte.

»Delir, das ist der totale Angstwurm. Halluzinationen und Alpträume, du weißt nicht mehr, wer du bist oder wer die Leute sind. Dein Dad könnte dich für einen Ork halten. Oder einen Synnie-Idioten.«

»Ach, leck mich.«

»Hier? Das würde sich rumsprechen, mon ami.«

Ich schwieg. Zum ersten Mal konnte ich über Scotts Witze nicht lachen. Er schaute mich aufmerksam an hinter seinen eckigen Glasbausteinen von Brille, die er seit neuestem trug. Freiwillig. Um wie ein Nerd auszusehen. »Du weißt schon, wegen der Girls.« Die es auf Colet nicht gab.

»Wann gehst du wieder zu ihm, Sam?«

Ich zuckte mit den Schultern. »Meine Mutter will es nicht.«

Scott knibbelte an seinen drei Haaren am Kinn, die er vergeblich versuchte, zu einem Bart wachsen zu lassen.

»Sie kann’s nicht ab, dass du ihn magst, mon copain. Eifersucht. Hat mein Dad auch. Er hasst es, dass meine Mutter mich mag. Das übliche Problem sämtlicher Väter bei der Geburt des ersten Sohns«, sagte er wichtigtuerisch. Dass er Psychologie studieren will, weiß Scott schon, seit er neun Jahre alt ist und regelmäßig zu einer Psychotherapeutin in der Nähe der St.-John’s-Kirche geht, die mit den Einhörnern im Wappen. Schwerpunkt Psychotik und Somatik. Jetzt beobachtete er eine Gruppe älterer Pauliner, die keine Schuluniform mehr tragen mussten, sondern anziehen durften, was sie wollten, Hauptsache, es waren ein Jackett, ein gebügeltes Hemd und eine Krawatte dabei, sowie Hosen, die die Waden bedeckten. Sie hielten sich gegenseitig die Türen auf.

»Wo ist der Unfall eigentlich passiert, Valentiner?«

»Auf der Hammersmith Bridge« antwortete ich, »gestern früh«, und als er und ich uns ansahen, wurde mir hochbegabtem Idioten endlich etwas klar. Genies brauchen für die einfachen Dinge immer länger, wir sind total alltagsinkompatibel und peinlich.

»Merde, Valentiner. Das ist hier um die Ecke. Das ist hier um die verdammte Ecke! Deinen Dad hat’s erwischt, als …« Scott verstummte.

Ja. Was bedeuten würde …

Mein Vater war auf dem Weg zu mir.

Er wäre gekommen.

Er wäre gekommen!

Das Glücksgefühl brannte nur so lange hell und leuchtend, bis mich die Schuld wie ein Schuss aus dem Himmel holte und meinen Kopf auf einen Felsen drosch. Immer wieder.

Hätte ich ihm nie die E-Mail geschrieben, wäre er nie auf der Brücke gewesen. Hätte ich ihn nicht gebeten zu kommen, läge er jetzt nicht im Krankenhaus, halbtot. Hätte ich …

»Valentiner?«, fragt Scott.

Ich konnte nicht antworten.

»Valentiner! Was immer du auch gerade denkst, sieh dir das an und denk dann noch mal!«

Er hielt mir sein Smartphone hin. Es ist ungefähr dreiundfünfzig Mal so teuer wie meins, und ich sah darauf einen verwackelten Handyfilm, den Scott bei YouTube aufgerufen hatte. Und nicht nur er, sondern auch 2,5 Millionen andere. Der Film trug den Titel »A real Hero«, ein wahrer Held.

Es war ein Mann, der in der Themse schwamm. Die Kamera zoomte, und sehr undeutlich war zu sehen, wie der Mann tauchte und wenig später mit einem nassen Bündel wieder nach oben kam. Erst als er das Bündel an Land brachte, war zu erkennen, dass es ein Mädchen war. Der Mann trug das Kind bis zur Hammersmith Bridge. Der Film wackelte, als der Mann auf die Kamera zuging und sagte: »Haben Sie nur gefilmt oder auch Hilfe geholt?«

Vier Sekunden später rammt ihn der Wagen.

Der Film bricht ab.

Der Mann war mein Vater.

»Dein Vater ist eine coole Sau«, kommentierte Scott trocken. »Du solltest ihm das eines Tages sagen.«

Die Helligkeit, das Glück, das mein Herz so jäh zerschnitten hatte mit Wärme und Kraft, als ich meinen Vater in dem Film sah, warf den tiefsten Schatten nach Scotts Worten.

Die Sehnsucht danach, diesem lebendigen Vater alles zu sagen, alles, was ich je dachte, alles darüber, wer ich bin, wurde zur Verzweiflung, als ich erneut an den regungslosen Menschen dachte, in den er sich verwandelt hatte. Regungslos und fern von dieser Welt.

Ich zog langsam den Erlaubnisschein hervor, den meine Mutter nicht unterschreiben wollte, und zeigte Scott auf meinem Handy die Aufnahme ihrer Visakreditkarte, deren Rückseite mit ihrer Unterschrift ich am Morgen diskret fotografiert hatte. Nur zur Sicherheit. Ich hatte es nicht verwenden wollen.

Bis eben. Bis zu diesem Film.

»Kriegst du das hin?«

»Pff«, machte Scott, nahm mir das Handy und das Papier aus der Hand und zückte seinen Füller.

Heute Mittag rieb ich also meine Augen mit Sand und täuschte der Französischlehrerin Madame Lupion einen Allergieanfall vor. Dann fuhr ich mit knallroten, juckenden und tränenden Augen ins Wellington.

In der U-Bahn achtete niemand auf mich. Es wird nicht gesprochen in der Londoner Tube, keiner schaut jemanden an. Man tut immer so, als wäre man ganz allein auf der Welt, selbst wenn man mit dem Gesicht voran in die Achselhöhle des Nebenmanns gepresst wird. In der Londoner Tube ist die Luft überhaupt dreiundsiebzigmal schlechter als überirdisch.

Auch Sheila Walker hat meinen Augen eben keine Beachtung geschenkt. Sie brennen.

Dr. Saul klebt im Warteraum der Intensivstation gerade ein Stück Papier an die Wand. Darauf steht: »Das ist eine neurologische Fachklinik, kein Clubraum, also trinken Sie leise Ihren Tee und unterhalten Sie sich nicht.«

Ich versuche, an Gott vorbeizukommen, ohne dass er mich bemerkt.

»Stopp, Valentiner. Was ist mit deinen Augen?«, schnauzt er, ohne sich umzudrehen. Sorgfältig klebt er die letzte Ecke des Zettels fest. Seine Unterarme sind kräftig, und seine Finger zittern nie.

»Ich … ich habe eine Allergie, Sir.«

»Ach ja? Ich habe auch eine. Gegen Lügner, Valentiner.«

»Vielleicht war es … Sand?«, antworte ich vorsichtig, und schiebe zur Sicherheit ein devotes »Sir?« hinterher.

Gott dreht sich zu mir um. Er hat ein blaues und ein grünes Auge. Das blaue rechte ist kalt, das grüne linke ist warm. Es sind zwei Männer, die mich aus dem Wikingergesicht mit dem rotblonden Bart ansehen.

»Sand. Aha. Du siehst aus, als hättest du mit dem Gesicht voran in der Sandkiste geschlafen. Willst du blind werden? Nein? Schon mal was von Neuronavigation gehört?«

Ich stammele: »Nein, Sir«, er knurrt: »Dann komm« und nimmt mich mit, ein Stockwerk höher und in den Vorführraum des Magnetresonanztomographen.

»Darf ich vorstellen: das Monster«, sagt Dr. Saul. »Das ist ein funktioneller Magnetresonanztomograph, er misst die Hirnaktivitäten. Das verdammte Ding kostet zwei Millionen Pfund in der Anschaffung und gilt als der ›Gedankenleser‹ von England. Er ist so schlau, dass wir ihn kaum verstehen.«

Er deutet auf einen Stuhl und brummt: »Hinsetzen, Kopf zurück, Augen auf!« Dann träufelt er mir Tropfen auf die Augäpfel, die das brennende Gefühl lindern.

Ich bin mir auf einmal sicher, dass Gott sehr oft sehr allein ist.

Dr. Saul löscht das Licht und schaltet die Projektoren ein. Die ganze Wand ist plötzlich tapeziert mit Gehirnen in Scheiben. Die Dunkelheit tut meinen Augen gut.

Dr. Saul fährt langsam, fast streichelnd, mit den Fingern über die Scans an der Wand. »Hier, ein phantastisches Aneurysma, das stopfen wir aus, wir nehmen den Zugang durch den Oberschenkel und arbeiten uns durch die Adern vor. Und schau mal dort, ein kapitales Hämangioblastom, sitzt wie eine Erbse in der Schote.« Seine Stimme verändert sich, während er die Konturen der Gehirne an der Wand mit den Fingern nachfährt. Von schwarz zu hellgrün und zu rosenfarben. Gott liebt Gehirne.

»Hast du schon mal in die Seele geschaut, Valentiner?«

Dann ruft er eine Mikroskopieaufnahme eines Gehirns auf.

»Das sind die beiden Hälften, vom Rückenmark und dem Nacken aus betrachtet, so als ob du vom Genick durch einen Tunnel nach oben steigst und einen langen Flur entlangschreitest, bis der Hirnstamm endet und du aus dem Kleinhirn in das Zentrum des Gehirns trittst. In die geheime Kammer. Das Zentrum unserer Menschlichkeit.«

Er zieht das Bild größer, bis es die ganze Wand einnimmt. Es sieht aus wie eine Kathedrale. Venen als Tragebögen, Zellen wie hohe, gewölbte Dächer. Es ist wunderschön. Wunderschön und sehr seltsam.

»Eine Kirche aus Gedanken«, flüstere ich.

Gott sieht mich mit seinen zweifarbigen Augen an. So als ob ich für ihn bisher unwirklich gewesen wäre, Ableger von C7. Und jetzt gerade wirklich werde.

Sein kühles Auge wird warm.

Dann nickt er langsam. »Genau, Samuel«, wiederholt er leise. »Das Gehirn ist eine Kirche aus Gedanken.«

Brüsk schaltet er das Licht an und wird wieder zu dem blonden Wikinger mit der Stirn und den Schultern eines Stiers.

»Gut. Du fragst dich, ob dein Vater sterben wird, ja?«

Gott traut sich wirklich alles, auch die schlimmsten Fragen zu stellen.

Er nimmt einen Whiteboardstift und malt einen großen, schwarzen Punkt auf eine abwischbare Tafel.

»Das ist ›Wachsein‹, klar?« Er schreibt »Wach« an den schwarzen Punkt, und ringsum zeichnet er fünf konzentrische Kreise. Ganz außen, auf die Außenfläche, schreibt er »Tod«, oben, unten, und an den Seiten.

In die Zonen, die sich von dem Punkt »Wach« nach außen hin entfernen, schreibt er »Benommen«, »Schlaf«, »Bewusstlosigkeit«, »Koma«, »Hirntod«.

Der Stift quietscht auf der Tafel.

»Es gibt verschiedene Lebensformen am Rande des Todes«, erklärt Gott. Er tippt auf die Zone »Koma«, nimmt einen anderen, roten Stift und malt drei Striche dazu. »Das schwere, das mittlere und das leichte Koma. Aber hier, Sam, näher am Kern«, Saul schraffiert die Ringe »Schlaf« und »Bewusstlosigkeit«, »viel dichter am Wach, das sind die Schichten, in denen dein Vater jetzt lebt. Siehst du? Näher am Leben als am Tod. Verstanden?«

Ich nicke. Ob Gott auffällt, dass er Bewusstlosigkeit und Koma beschreibt, als seien es Orte, nicht Zustände?

Dr. Saul wirft die Marker achtlos auf den Tisch.

»Kleiner Tipp«, bellt er beim Rausgehen. »Nimm das nächste Mal Zahnpasta statt Sand.«

Während ich zurück zum Fahrstuhl gehe, um wieder hinunter in den zweiten Stock zu fahren, denke ich darüber nach, was ich meinem Vater heute alles erzählen will. Vielleicht von Sauls Modell. Der Scheibenwelt.

Ich frage mich, ob man träumt, jenseits der Schlafzone. Und ob ein künstliches Koma aus Medikamenten dem echten Koma ähnlich ist oder nicht. Und ob man weiß, dass man im Koma liegt. Ich weiß im Traum nicht, dass ich träume. Ist Koma eine Art Leben, ohne zu wissen, dass man gar nicht lebt? Wie in der Matrix?

In den letzten Tagen hatte ich manchmal das Gefühl, meinen Vater spüren zu können. Es war etwas Unruhiges in ihm. Als ob – und das sind Gedanken, die ich Scott nie erzählen werde –, als ob er in einem Labyrinth aus Nacht und Angst den Weg zurück in die Wirklichkeit sucht. Jetzt weiß ich, dass es stimmen könnte. Wenn Wach und Schlaf und Koma nicht Zustände sind, sondern Orte, dann ist mein Vater unterwegs zwischen diesen Orten.

Oder Welten. Zonen, die immer dunkler werden, je näher sie dem Tod kommen.

Während ich auf den Lift warte, stelle ich mir diese Welten wie einen riesigen unterirdischen Raum vor.

Sie liegen wie Scheiben übereinander und werden unfassbarer, je weiter man sich vom Wachpunkt entfernt. Am äußersten Ende weiß niemand, wie es aussieht. Vielleicht ganz anders. Vielleicht ist Koma keine Dunkelzone. Vielleicht sieht es genauso aus wie das Leben in der Wachzone? Da, wo ich sitze und darauf warte, dass mein Vater meine Hand zurückdrückt. Dass er nur einmal ganz nah an den Wachpunkt kommt, durch alle Etagen und Zonen und Dunkelheiten. Über Treppen und Gänge, die sich im Nebel der Medikamente und der Träume plötzlich öffnen und ihn für wenige Momente durch alle Zwischenzonen zwischen Wach und Tod auftauchen lassen.

Wenn er meine Hand drückt, ist er noch da.

»Ich bin da, Sam, ich bin da … auch wenn ich woanders bin. Ich komme zurück.«

Aber bisher drückte er meine Hand nicht zurück. Nicht nach der ersten Operation, nicht nach der zweiten, als sie die angerissene Milz geflickt haben und den gebrochenen Arm nagelten, nicht nach zehn Tagen.

Vielleicht heute?

Eddie

Sie sehen heute etwas verärgert aus, Mrs. Tomlin.«

»Ich bin nicht verärgert, Dr. Foss.«

»Natürlich. Verzeihen Sie.«

»Ich bin unglaublich wütend. Das ist ein Unterschied, finden Sie nicht?«

»Selbstverständlich, Mrs. Tomlin.« Dr. Foss bleibt freundlich wie ein Butler, der mir Tee serviert. Ich höre, wie ich trotzdem lauter werde. Meine Angst schreit wie ein geblendetes Tier.

»Tun Sie überhaupt etwas? Oder lassen Sie ihn einfach krepieren, weil er sonst zu teuer wird?«

Ich sehe Dr. Foss’ Gesicht im Spiegel, er steht hinter mir. In dem gekachelten, hell ausgeleuchteten Raum, in dem ich mir seit vierzehn Tagen täglich den Schutzkittel an- und ausziehe, mir die Hände und Unterarme desinfiziere und eine ovale weiße Maske über Mund und Nase ziehe. Dr. Foss presst kaum wahrnehmbar die Lippen zusammen und schlägt die Augen nieder. Ich habe ihn gekränkt.

Gott sei Dank. Auf eine gewisse Art empfinde ich Dankbarkeit, dass es noch kränkbare Leute in englischen Krankenhäusern gibt. Wer kränkbar ist, hat Gefühle, und wer Gefühle hat, fühlt mit.

»Entschuldigen Sie. Ich bin sonst anders. Hoffe ich.«

Dr. Foss lächelt sein verbindliches Lächeln, sagt: »Selbstverständlich« und bindet mir den blaugrünen Kittel um. So wie er steht und geht und seine Arbeit macht, könnte er wahlweise ein teuer ausgebildeter Diener der Queen sein oder ein adeliger, gut erzogener Spion. Er ist einer von der seltenen Gattung Gentlemen, die bei einer Havarie so lange auf dem sinkenden Schiff aufrecht stehen bleiben, bis Frauen und Kinder in absoluter Sicherheit sind.

Er ist sogar so gentlemanlike, mir den Mundschutzgummi hinter dem Kopf ein wenig höher zu schieben. Vorsichtig, als könnte ich explodieren.

Mit dem Ellbogen drücke ich auf den Spender des Desinfektionssprühgels an der Kachelwand und verreibe es zwischen meinen Händen. Sie zittern. Gebräunte Hände, die vibrieren wie Flügel, mit Füllerflecken.

»Haben Sie Geduld mit sich«, sagt er sanft.

Ja. Klar. Ausgerechnet. Ich habe nie Geduld mit mir. Meist mag ich mich nicht mal. Energisch drücke ich noch mal auf den Spender, um Foss nicht ansehen zu müssen.

»Jeder Patient braucht einen Menschen, der an ihn glaubt. Glauben Sie an Mr. Skinner, Mrs. Tomlin! Wenn er einen guten Grund hat, um aufzuwachen, dann …«

Ich will Foss fragen, von welchem Kalenderblatt er das abgelesen hat. Ich will ihm entgegenschleudern, dass ich für Henri Skinner kein guter Grund bin, jedenfalls nicht gut genug. Nach einer knapp drei Jahre andauernden, völlig verqueren On-off-Beziehung, in der ich Henri manchmal monatelang nicht sah, hat er mir das vor zwei Jahren hinreichend klargemacht. Dass ich nicht die bin, die er für den Rest des Lebens an seiner Seite will.

Ich habe Henri damals zum ersten Mal gesagt: »Ich liebe dich, ich will dich, für immer und darüber hinaus, für dieses und für alle anderen Leben.«

Und er hat geantwortet: »Ich dich nicht.«

Die Welt wurde dunkel.

Ich habe gerade erst aufgehört, mich zu schämen.

Ich habe gerade erst aufgehört, ihn zu vermissen.

Ich habe gerade erst dieses Verlangen gebändigt, für das es keine Worte, keine Logik gibt.

Ich habe gerade erst angefangen, die Möglichkeit eines anderen Lebens, mit einem anderen Mann in Betracht zu ziehen!

Und dann katapultiert sich Henri mit Gewalt zurück in meine Tage, meine Nächte, in mein Sehnen.

Als ich seinen Namen hörte, von den Beamten – »Kennen Sie Henri Malo Skinner?« –, da waren drei Dinge auf einmal wieder präsent.

Die glatte, schwere Wärme seines Körpers auf meinem.

Die Nacht am Strand, mit den grünen Sternschnuppen, als wir einander davon erzählten, wie wir als Kinder waren.

Und sein Gesichtsausdruck, als er ging.

Dass Henri meinen Namen in seinem Handy und auf einem kleinen eingeschweißten Zettel in seinem Reisepass als »Kontakt in Notfällen« eingetragen und sogar die Patientenverfügung auf meinen Namen ausgestellt hatte, kam für mich genauso überraschend wie der Anruf der Polizei vor fünfzehn Tagen. Die Beamten, ein verlegener Dicker und eine unruhige Rothaarige, waren ziemlich irritiert, als ich ihnen erklärte, dass ich weder Henris Lebensgefährtin noch Verlobte noch Cousine war. Und dass ich ihn vor ungefähr zwei Jahren zuletzt gesehen hatte. Am zweiten Januar 2014 gegen 8.45 Uhr.

Ich liebe dich, ich will dich, für immer und darüber hinaus, für dieses und für alle anderen Leben.

Ich dich nicht.

Und wie ich ihm daraufhin eine Ohrfeige gab und ihn rauswarf.

»Hau ab!«, hatte ich geschrien und eigentlich sagen wollen: »Bleib!«

»Hau ab!«, brüllte ich und flehte innerlich: »Liebe mich!«

»Hau, verdammt noch mal, ab!« hieß eigentlich: »Geh, bevor ich mich selbst noch mehr demütige!«

Er ging.

Nie werde ich sein Gesicht vergessen, als er sich an der Tür noch mal umdrehte. So als ob er das Weggehen nicht fassen konnte und er auf einmal die Rückseite unserer Zeit sah und sich fragte, wie er bloß über die Grenze geraten war.

Diese Verzweiflung in seinem Gesicht.

Beinahe hätte ich gesagt: »Bleib!« und »Es ist egal, du musst mich nicht lieben«.

Ich hätte es so gemeint. Meine Liebe war größer als die Sehnsucht, geliebt zu werden. Und es war schlimmer, dass er meine Liebe nicht wollte, als nicht zurückgeliebt zu werden.

Ich habe keinen Schimmer, ob das normal ist.

Zwei Jahre vermisste ich Henri, jeden Tag, dann traf ich Wilder Glass, der mich begehrt und will. Ich bin nicht mehr die Frau, die Henri M. Skinner so sehr liebte, dass sie dieses und alle anderen Leben mit ihm verbringen wollte. Nein. Jenes alte Ich ist eine verlassene Hülle. Eines, das mir einen Schamschauer über die Haut jagt, wenn ich daran denke.

Und jetzt bin ich hier. Die Frau, die er nicht wollte, aber in seine Patientenverfügung eintrug.

Ich bin die für Notfälle. Fürs Sterben. Nicht fürs Leben.

Was soll das?

Wilder weiß nicht, dass ich seit zwei Wochen jeden Tag ins Wellington gehe. Mal bin ich angeblich bei Lesungen oder bei Agenturen, mal treffe ich mich mit hoffnungsvollen Autorinnen und Autoren. Phantastiker, Utopisten, als Verlegerin habe ich da viel zu tun, Wilder fragt nicht nach, und eifersüchtig ist er nie. Wilder David Stephen Ptolemy Glass hat zu viel Stil, zu viel teure Erziehung, zu viel Verstand und selbst einen zu beneidenswerten Ruf in der Literaturbranche, um jemals auf irgendwen eifersüchtig zu sein.

Ich hasse es zu lügen und tue es doch so automatisch, als würde mir die Wahrheit gar nicht zur Verfügung stehen.

Denn was ist schon Wahrheit?

Eine Sache von ausreichender Phantasie.

Und wie soll man seinem Lebensgefährten auch erklären, warum man sich auf einmal um einen Ex-Freund kümmert, über den man nie gesprochen hat?

Allein die Tatsache des Nie-darüber-Sprechens würde jeden anderen Mann misstrauisch machen. Wilder Glass vielleicht nicht.

Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich kann es aber auch nicht lassen. Es wäre ein zu großer Kraftaufwand, mich zu verleugnen, also ziehe ich die Qual einfach vor und tue es.

Überall hängen hier Schilder und Zettel.

Im Kittelraum hängen die verdammten Regeln, ohne die die meisten Besucher vermutlich schreiend auf ihre reglosen Angehörigen einschlagen würden, um sie zu einer Reaktion zu bringen.

Benehmen Sie sich in Gegenwart des Patienten ruhig, freundlich und respektvoll.

Vermeiden Sie zu hastige Bewegungen und zu laute Schrittgeräusche.

Wir reden nicht über den Patienten, wir reden mit ihm.

Nähern Sie sich bedächtig und stets so, dass der Patient Sie wahrnehmen kann und nicht erschrickt, wenn Sie ihn berühren oder ansprechen.

So gehen nicht mal Eheleute miteinander um.

Und Henri hat sich in den zwei Wochen nicht gerührt. Nicht geblinzelt, nicht gestöhnt, gar nichts. Eingefroren in einen unsichtbaren Eisblock aus Narkose- und Schmerzmitteln, so kühl von den Maschinen, die seine Körpertemperatur heruntergeregelt haben. Alle acht Stunden wird die Tiefe seiner Sedierung gemessen. Minus fünf auf der Richmond-Skala heißt: unerreichbar. Bei minus drei würde er sich in die Welt zurückhangeln, bei minus eins ist er erwacht. Ich stelle mir vor, dass er auf seinem Weg zu minus eins durch schwarzes Nichts watet.

»Bereit, Mrs. Tomlin?« Foss’ Stimme ist auch leise und respektvoll. Für ihn sind vermutlich alle Menschen Patienten und auf irgendeine Art und Weise krank.

Ich antworte: »Ja.«

Ich bin es nicht. Ich habe Angst. Die Angst ist eine austreibende Schlingpflanze, die sich um mein Herz legt, um meinen Magen, um meinen Kopf, und mich dazu bringen will, ans Ende der Welt zu laufen und mich im Dunkeln zu verstecken.

Dr. Foss sieht mich mit seelenvollen Augen an, er ist ein riesengroßer Balu-Bär. Sein Chef, Dr. Saul, ist ein riesengroßes Arschloch.

Er ist wenig begeistert davon, dass ich bei dem Aufwachversuch dabei sein will.

»Sie haben Angst, Tomlin« – Dr. Saul nennt mich Tomlin, als sei er mein Drill Instructor und ich ein Fußsoldat –, »Ihre Angst stört mich bei der Arbeit und überträgt sich auf Mr. Skinner.«

Dr. Foss korrigiert rasch: »Dr. Saul meint es nicht so, Mrs. Tomlin.«

Dr. Saul fährt scharf herum. »Wagen Sie es nie wieder zu behaupten, dass ich etwas nicht so meine, wie ich es sage! Nie wieder. Das beleidigt meine Intelligenz, die ich im Gegensatz zu Ihnen nicht mit Schmeichelei verderbe. Die Angst der Angehörigen ist für jeden, der hier liegt, so toxisch wie Gift.«

Ich bin trotzdem dabei. Ob als Fußsoldat oder als Angststörer.

Ich atme und versuche, bei jedem Ausatmen meine Angst an einen Ort weiter hinter den Horizont und bis ans Ende der Welt zu pusten. Das hat mir mal ein Autor erklärt, dessen Roman ich verlegt habe. Es ging um Kampfkunst, um die Verdrängung von Erinnerung.