Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: zu Klampen Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Marion Tauschwitz war fünf Jahre lang enge Vertraute von Hilde Domin, die sie bis zu deren Tod begleitet hat. Wie kam es zu ihrer Begegnung? Wie entwickelte sich das gegenseitige Kennenlernen? Worauf gründete sich die tiefe Freundschaft der beiden Frauen? Tauschwitz erzählt aus ganz persönlicher Sicht von ihren intensiv gelebten Jahren mit der Schriftstellerin und Lyrikerin. Dabei spürt sie nicht nur den Gedanken und Eigenheiten Domins nach, sondern erzählt vom Alltag, von Empfindlichkeiten und Eitelkeiten, von Domins Umgang mit Prominenz, von abenteuerlichen Begebenheiten und großen Festen. »Das unverlierbare Leben« beleuchtet ungewöhnlich nah nicht nur die letzten Lebensjahre Hilde Domins, sondern zeichnet im Erzählen und Verweben von Zeitebenen ein lebendiges Porträt der großen Nachkriegslyrikerin. »›Sie müssen mich in meinem Dichterturm besuchen. Ein Turm, wie ihn die Droste hatte. Ach.‹ Ach, dieses ›Ach‹. Ich sollte es noch so oft hören. Mal sehnsuchtsvoll gehaucht, mal nicht mehr als ein kleiner Atemstoß, dem eine dramatische Geste der Hand Auftrieb gab. Immer wieder setzte Domin diesen Atemhauch ein. Er war Rufen und Hoffen. Er unterstrich oder verwarf das Gesagte. In ihren Kurzbriefchen verstand er sich oft als Schlussformel.«

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 227

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

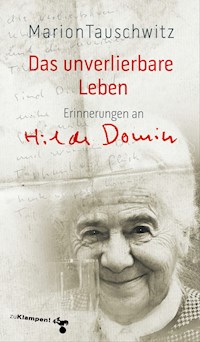

Marion Tauschwitz

Das unverlierbare Leben

Erinnerungen an Hilde Domin

© 2019 zu Klampen Verlag ∙ Röse 21 ∙ 31832 Springe ∙ zuklampen.de

Satz: Germano Wallmann ∙ Gronau ∙ geisterwort.de

Umschlaggestaltung: © Stefan Hilden ∙ München ∙ hildendesign.de

Umschlagmotive: beide Fotos Domin: Stefan Kresin

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt

ISBN 978-3-86674-735-7

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.

Wenn du warten willst,

bis ich bin, wie ich war,

mußt du warten, bis ich sterbe.

Die Toten, sagt man, haben ein glattes Gesicht

und erfüllen uns jeglichen Wunsch.

Sie sind heiter

wie der Himmel im Frühling.

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

1.Kapitel

Dein Ort ist wo Augen dich ansehn

2.Kapitel

Ich möchte von den Dingen die ich sehe wie von dem Blitz gespalten werden

3.Kapitel

Wir gehen zu zweit hinein zu den Buchen im Frühling

4.Kapitel

Die Welt riecht süß nach Gestern

5.Kapitel

Vielleicht sind wir nichts als Schalen womit der Augenblick geschöpft wird

6.Kapitel

Traumwasser steigt in den Straßen

7.Kapitel

Eine unordentliche Reihe von Tagen steht Schlange vor meiner Tür

Epilog

Wir sind so flüchtig vor jedem Wind

Anhang

Editorische Notiz

Zitatnachweise

Literaturhinweise

Abbildungsnachweis

Über die Autorin

1. Kapitel

Dein Ort ist wo Augen dich ansehn

Neugierige Augen musterten mich. Intensiv und rastlos zugleich. Eigentlich wie die alte Dame selbst, wie sie immer schon gewesen sein musste. Hungrige Augen, die sich an ihrer Umwelt nicht sattsehen konnten, die nach Eindrücken dürsteten, die von den Dingen […] wie von dem Blitz gespalten werden wollten. Weil Gesehenes nicht nur vorüberziehen, sondern auf ihrer Netzhaut schwimmen sollte. So konnte Erlebtes zu Sprachbildern werden, die im Fluss des Lebens jederzeit wieder auftauchen konnten.

Und immer schon mussten Hilde Domins Augen Spiegel ihrer Seele gewesen sein. Augen, in denen sie Freude tanzen und Unmut funkeln lassen konnte. Schöne Augen, auch im hohen Alter von tiefschwarzen Wimpern umsäumt. Augen, die vom Schmerz der Welt geflutet wurden, damit der Kummer darin ertrank. Ich würde die Sprache der Augen lernen. Im Mai 2001 blitzten diese Augen munter auf, musterten mich und verbargen ihre Neugier nicht.

Ich stand im Heidelberger Kurpfälzischen Museum in der Schlange, um mir mein Buch von der berühmten Lyrikerin signieren zu lassen. Dann sah sie hoch zu mir. Ach, reizend! Wollen Sie nicht mit zum Essen kommen …?

Wer ahnte, was aus diesem ersten Blickkontakt erwachsen würde!

Fürs Erste brachte mir dieser Augenblick eine Einladung zum Essen ein, denn natürlich ging ich mit. Wir unterhielten uns gut, doch zu kurz, so fanden wir beide. Und deshalb schlug Hilde Domin beim Abschied eine Fortsetzung unseres Gespräches vor.

Sie müssen mich in meinem Dichterturm besuchen. Ein Turm, wie ihn die Droste hatte. Ach.

Ach, dieses »Ach«. Ich sollte es noch so oft hören. Mal sehnsuchtsvoll gehaucht, mal nicht mehr als ein kleiner Atemstoß, dem eine dramatische Geste der Hand Auftrieb gab. Immer wieder setzte Domin diesen Atemhauch ein. Er war Rufen und Hoffen. Er unterstrich oder verwarf das Gesagte. In ihren Kurzbriefchen verstand er sich oft als Schlussformel.

Ich hatte von Domins Droste-Dichterturm gelesen. Die Droste! Wie schwesterlich gewogen Hilde Domin doch der Annette von Droste-Hülshoff war, nah aus mancherlei Gründen. Wie viel Droste aber in der Domin steckte, ahnten wohl die wenigsten. Nicht nur, weil beide Frauen klein und keck waren und ein loses Mundwerk hatten.

Droste-Hülshoff und Domin hatten sich ihr Dichterinnendasein erkämpft, beiden war Protektion versagt geblieben. Beide Frauen hatten keiner ›Schule‹ angehört und ihre kühnen Wortbilder keinem Zeitgeist geopfert.

Als der Droste-Preis der Stadt Meersburg 1957 zum ersten Mal verliehen wurde, wollte er sich als ein repräsentativer Preis verstanden wissen, der »Einzelgängerinnen« verliehen wurde, die das »abenteuerliche Wagnis dichterischer Existenz« nicht gescheut hatten. Deshalb war Domin der ihr am 6. Mai 1971 verliehene Droste-Preis so wichtig. Denn er war nicht nur eine literarische Anerkennung, er war moralische Stütze in der Literaturwelt der Sechzigerjahre, die Hilde Domin keinen Halt gab, ja, an der sie sogar zu zerbrechen drohte.

Domins Dichterturm am Rande der Stadt. Trutzburg. Enklave. Rückzugsort einer gestrandeten Seele. Dem Lärmen der Stadt enthoben, ohne ihr entzogen zu sein.

Hilde Domin hatte mich bei meinem ersten Besuch auf sechs vor halb vier einbestellt. Welch verrückte Uhrzeit für eine Einladung! Die penible Liebe zur Pünktlichkeit war Hilde Domin im Kölner Elternhaus vom Vater in die Wiege gelegt worden. Immer wieder erzählte Domin, dass ihr Vater die Richtlinien der täglichen Routine bestimmt hatte. Dass das Dienstmädchen zum Beispiel die Speisen auftragen musste, sobald der Vater an der Haustür klingelte. Damit das Essen schon auf dem Tisch stand, wenn er das Esszimmer betrat. Pünktlichkeit war Respekt vor der Person. An Pünktlichkeit und Schnelligkeit hatte Hilde Domin auch im hohen Alter festgehalten. Wenn ich auf etwas warte, dann muss es so kommen. Sie schnippte mit den Fingern, um das Tempo zu veranschaulichen. Schnelle Gangart erwartete und verlangte sie auch von den Menschen, die mit ihr zu tun hatten. Ich lernte es.

Ich hatte mich für meinen ersten Besuch im Heidelberger Graimbergweg 5 mit einem Zeitpuffer gewappnet. Ich kannte das Haus nicht, doch ich wollte auf die Minute pünktlich sein.

Nichts deutete von außen darauf hin, dass in diesem Haus seit vierzig Jahren die berühmte Lyrikerin Hilde Domin wohnte. Keine Hausnummer signalisierte, dass ich vor dem richtigen Domizil stand, aber der wehrhafte Rundbau mit schiefergedecktem Dachspitz, der Dichterturm, gab sich zu erkennen. Rosen schmiegten sich an die Hauswand. Am Weg ein kleiner Mandelbaum. Das schmiedeeiserne Tor, das von der Straße zum Haus führte, erwies sich als verlässlicher Wachhund: knurrte heiser und jaulte, wenn sich Besucher dem Haus näherten. »Palm/Domin« stand weiterhin auf dem Klingelschild. Auch wenn Ehemann Erwin Walter Palm schon seit Juli 1988 tot war, präsent war er geblieben. Und zwar nicht nur unter dem Klingelknopf. Hilde Domin hatte das Lebensgespräch mit ihm nie abreißen lassen. Es gab keinen Tag, an dem Erwin nicht in Hilde Domins Leben einbezogen worden wäre. Manchmal hörte ich Zwischentöne aus dem Lobgesang, die aufhorchen ließen. Die Erinnerungen an Erwin Walter Palm schienen bei aller Liebe nicht unbelastet zu sein.

Erst im Laufe unserer Freundschaft ließ mich Hilde Domin einen Blick hinter den Vorhang ihres Herzens werfen. Die Einzigartigkeit beider Persönlichkeiten hatte sie aneinandergefesselt, das Exil sie zusammengeschmiedet. Gängelband. Platonsche »Kugelwesen«. Zwei Hälften, die danach trachteten, sich zu vereinen, geistig mehr als körperlich.

Die Holzstufen der langen Treppe stöhnten unter jedem Schritt. Acht Stufen, dann der Absatz mit den weißlackierten, südlich anmutenden Korbmöbeln. Neun Stufen, diesmal nur ein kleiner Absatz, Hilde Domins Ateminsel, auf der sie die Puste für die letzten drei Stufen mobilisierte.

Die Dichterin erwartete mich in der geöffneten Tür.

Ach, wunderbar. Sie sind pünktlich. Das erlebt man nicht mehr alle Tage. Kommen Sie herein. Sie strahlte, und Bernsteinflöckchen tanzten in ihren Augen. Ihre ausgebreiteten Arme zerteilten den langen Gang hinter ihr. Linker Hand führte er zu dem jeweiligen Arbeits- und Schlafbereich des Paares, das ein Leben lang getrennt gearbeitet und geschlafen hatte. Zu unterschiedlich waren ihre Lebens-, Arbeits- und Schlafrhythmen gewesen. Hilde Domin war die muntere Amsel, die ihr Lied mit den ersten Sonnenstrahlen zwitscherte, Erwin Walter Palm stimmte das Lied der Nachtigall an. Gepolsterte Türen sorgten dafür, dass sich keine Misstöne in die Gesänge mischten.

Hilde Domin dirigierte mich rechter Hand durch den langen Gang, den deckenhohe Bücherregale säumten. Mintgrün musste der Teppichboden einst gewesen sein und hatte wohl mit der Farbe der handgefertigten Maßregale korrespondiert. Dort tummelten sich die Bücher unartig. Sie waren längst keine wohlerzogenen Haustiere mehr, die der chronologischen Ordnung Erwin Walter Palms folgten – mit der Hilde Domin zeitlebens ohnehin gehadert hatte. Wie sollte man ein Buch finden, wenn jede Suche in ein literarisches Kolleg mündete? Hatte doch selbst Hermann Hesse seine Bücher innerhalb thematischer Gruppen alphabetisch geordnet, klagte sie ein ums andere Mal. Doch grundlegend veränderte sie nichts. Nach Palms Tod rangelten die Bücher in Zweierreihen um die besten Plätze. Und sie waren mit den Jahren träge geworden. Aufgedunsen, weil Hilde Domin sie mit themenbezogenen Zeitungsartikeln fütterte, die ihnen satt aus den Seiten hingen.

Die Dichterin zog hier ein Buch hervor, deutete dort auf eines, verwies nach oben. Nicht ohne Stolz, denn gleich über den zwei Einbauschränken stapelten sich die Belegexemplare ihrer eigenen Werke. Die Einbauschränke aber gaben nach Hilde Domins Tod die Schätze ihrer wertvollen Korrespondenz frei.

Dann war da die kleine Nische in der Efeutapete: Die ehemalige Durchreiche hatten die Palms zu einem Medizinschränkchen umfunktioniert, dessen Bestand an Tablettenröhrchen und Salbentiegel von Zeiten herrührte, als sich noch niemand um Verfallsdaten scherte. Kein Nachmieter hat an dem Nischenschränkchen etwas verändert – und so lagern dort bis heute noch Hilde Domins Sicherheitsnadeln und Schlüssel für Schlösser, die nichts mehr eröffnen. Kleine Aufkleber mit der winzigen dominschen Handschrift klebten auch bei meinem letzten Besuch 2018 an den Stirnseiten der Regalbrettchen: Hormone und Herzstärkungsmittel.

Bevor wir das Wohnzimmer betraten, kümmerte sich Hilde Domin in der einfach eingerichteten Küche um meine mitgebrachten Blumen. Ich hatte offensichtlich eine gute Wahl getroffen: Lag nicht nur bei der Farbe richtig – Gelb mit einem Anflug von Lachsrosa –, sondern vor allem bei der Sorte: Rosen.

Rosen – die für Hilde Domin mehr als Blumen waren. Rosen ersetzten den Ansprechpartner, wie zum Beispiel 1959, als die Lyrikerin sich zur Schreibklausur nach Astano in den Schweizer Bergen zurückgezogen hatte, um anhand ihrer Manuskripte Gedichte für ihren ersten Lyrikband zusammenzustellen. Damals hatte Domin Rosen in einer ausgedienten Weinflasche auf den leeren Stuhl neben sich platziert, wie sie Hermann Hesse Jahre später gestand. Immer hatte sie Rosen in die Zimmer gestellt, dass etwas darin mein sei.

Viele Jahre später gab sie ihre Erfahrung an eine junge Dichterkollegin weiter. Sie müssen gut sein zu sich selbst, wenn Sie soviel allein sind, stellen Sie sich doch morgens eine Rose auf den Tisch, riet sie Ulla Hahn.

Mit Rosen umkränzte Domin die Fotos ihrer verstorbenen Eltern auf der altarähnlichen Kommode im Wohnzimmer. Rosen begleiteten die Dichterin auf Lesereisen. Reiste sie mit späten Zügen, so kaufte sie sich im Bahnhof noch vor der Abfahrt einen Strauß, damit das Hotelzimmer nicht so fremd sei. Rosen und Domin gehörten einfach zusammen.

Im Laufe der Jahre zelebrierte Hilde Domin den Umgang mit Rosen: Sie hieß sie mit Kuss willkommen und hauchte einen Abschiedskuss auf die verblühten Köpfchen, bevor sie sie im Müll entsorgte.

Und natürlich war Hilde Domin untrennbar mit der besonderen Rose verbunden, der ihr erster Gedichtband seinen Titel verdankte: »Nur eine Rose als Stütze«. Ein Symbol für die Unverlierbarkeit der deutschen Sprache? Literaturhistoriker und -kritiker Walter Jens hatte der Rose dieses Attribut zugesprochen. Und Hilde Domin, die Dichterin der Rückkehr, war schlau genug gewesen, die Metapher aufzugreifen. Sie hatte damals beschlossen, fortan ihren Lebenslauf ganz von der Sprache her darzustellen.

Tatsächlich aber war jene Rose eine ganz konkrete Rose gewesen: die rote Rose ihres Verlagsleiters Rudolf Hirsch. Eine Liebeserklärung. Stütze in der schweren Zeit, als die Lyrikerin gegen den Neid ihres Mannes anschrieb. Der dafür den Vergleich mit Kain und Abel bemüht hatte. Verlagsleiter Hirsch hatte damals seine Hand schützend um die kleine Flamme von Abel gelegt. Der Rose jener Nacht, in der beide für den Zuspruch des anderen empfänglich gewesen waren, hatte Hilde Domin mit ihrem Gedicht »Nur eine Rose als Stütze« Unsterblichkeit verliehen. Diese Rose war ihr damals so lieb gewesen, dass sie dann den Rest der Nacht bei mir auf dem Kissen schlief, ließ Hilde Domin Jahre später Hermann Hesse wissen.

Die Liebe blühte nicht, blieb die Erfahrung einer flüchtigen Existenz. Leidenschaft welkte schnell, war zur Leidenslast geworden, auch wenn Hilde Domin ihren Verlagsleiter mit ganzer Seele geliebt hatte.

Meine Besucher-Rosen stellte Hilde Domin auf den kleinen Tisch im Wohnzimmer. Am großen spanischen Esstisch mit den schweren, handbemalten Holzstühlen wurden schon lange keine Mahlzeiten mehr eingenommen. Auf den Möbeln hatten sich Geschenke, Bücher, Zeitungen und CDs eingenistet – denen Hilde Domin sich zu widmen versprach, wenn sich Zeit dazu fände.

Wir nahmen also an der zierlichen Gruppe von weiß lackierten Gartenmöbeln Platz. Einrichtungsgegenstände, die eher die Idee einer flüchtigen Sitzgelegenheit vermittelten, als dass sie zu dauerhaftem Bleiben einluden. Minimalmöblierung, die dem Einrichtungsmodell folgte, dem Hilde und Erwin ihr Leben lang treu geblieben waren: Ausstattung von Fluchtwohnungen, die jederzeit verlassen werden konnten.

Sag dem Schoßhund Gegenstand ab.

Hilde Domin lebte auch nach ihren Exilen, wie eine Freundin es beschrieb, »wie ständig auf der Flucht, alles nur für Vorüber, spartanisch, asketisch, wie die Sprache der Gedichte, mönchisch, nonnisch«. Not und Exil waren beharrliche Erzieher gewesen. Hatten Domin gelehrt, den Wert der leeren Konservendose zu schätzen, mit der man auf der Insel am Rande der Welt das Wasser schöpft aus dem großen irdenen Krug in der Ecke der Hütten. Deshalb wurde nichts weggeworfen. Selbst wenn ein neuer Ersatz billiger gekommen wäre, wurde Altes wiederhergerichtet, gelötet, liebevoll geknüpft, kunstvoll repariert. Wie die Pendellampe mit ihrem Bastschirm, die in Schieflage über den Besuchern schwebte, die am Wohnzimmer-Gartentisch Platz genommen hatten.

Den hatte die Gastgeberin auch für meinen Besuch gedeckt. Grazil wie das Mobiliar waren auch die vergoldeten Kuchengäbelchen aus dem geretteten Silber der Eltern. Tee wurde aus dünnwandigem grün-weißen Geschirr getrunken, dessen Sprünge und angeschlagene Ecken es Hilde Domin lieb und teuer machten.

Ich hatte Erdbeerkuchen mitgebracht, den die Gastgeberin auf die Teller verteilte, ihre Portion sogleich halbierte. Ich esse doch wie ein Vögelchen, müssen Sie wissen. Wie oft sollte ich diesen Satz noch hören! Zelebriert wie ein Segensspruch, wenn Domin die Speisen in Restaurants vor dem Verzehr teilte, das Nichtangetastete zum Rand schob und später einpacken ließ.

Wir hatten das Geschirr nach dem Teetrinken in die Küche getragen und auch gleich den Abwasch gemacht. Von Hand. Natürlich. Eine Spülmaschine gehörte zwar zur Küchenausstattung, doch habe ich sie so gut wie nie im Einsatz gesehen.

Ich spülte und trocknete ab, Hilde Domin räumte weg. Und dann fehlte eine der beiden goldenen Kuchengabeln. Erbstücke. Durch alle Exile getragen. Wir suchten auf dem Tisch. Wir suchten unter dem Tisch. Im Wohnzimmer. Im Flur. In der Küche. Ohne Erfolg. Mein erster Besuch bei der großen Domin – und eine goldene Kuchengabel fehlte! Was für eine Peinlichkeit! Es würde mein letzter Besuch dort gewesen sein. Denn wie sollte der Gedanke nicht naheliegen, dass sie mich mit dem Verlust des Besteckteils in Verbindung bringen könnte? Ja, musste! Keinen silbernen Löffel geklaut, aber goldenes Gäbelchen mitgehen lassen!

Dass wir beide kein Wort darüber verloren, machte die Stille erst recht unbehaglich. Wo konnte uns diese Kuchengabel abhandengekommen sein? In schnellen Bildern ließ ich das Geschehen Revue passieren: Ich esse wie ein Vögelchen. Und dabei hatte Domin ihr Törtchen halbiert, diese Hälfte später in das Papier geschlungen und in den Kühlschrank geräumt. Und genau dort fand sich die vermisste Gabel wieder: Essbereit steckte sie im Kuchenstück! Ach, wunderbar!

Es dämmerte, als ich zum ersten Mal auf die Uhr sah. Der Nachmittag war wie im Flug vergangen. Wir hatten Bücher angesehen, über Gedichte gesprochen. Persönliches ausgetauscht. Raum und Zeit vergessen. Der Schlagbaum der Grenzen zwischen Alt und Jung schien aufgehoben, auch wenn uns vierundvierzig Jahre trennten. Jüngere Schwester sollte sie mich bald nennen und ich die bedrückende Tiefe der Worte, die mir beim ersten Hören eher unpassend erschienen, erst nach Hilde Domins Tod ermessen können: Bei einer Tochter wäre auch Erwins Blut in dir.

Schwesterliche Vertrautheit hatte sich bei diesem ersten Besuch in kürzester Zeit eingestellt und den Grundstein zu unserer zukünftigen Freundschaft gelegt.

Weißt du, du bist gekommen, ›weil!‹, würde Domin später immer wieder betonen und dabei die kleine, knochige Faust zur Bekräftigung ballen. Nicht ›um zu‹: um zu übersetzen, um eine Empfehlung zu erwirken, um ein Urteil über verfasste Gedichte zu erhalten. Sondern einfach nur ›weil‹.

Weil – die Basis unseres Einvernehmens. Weil wir nicht über die bedeutende Lyrikerin Domin gesprochen, weil ich unser Gespräch nicht mit aufgeschlagenem Notizbuch auf dem Schoß skizzierte. Weil sich keine von uns profilieren wollte.

Weil ich nicht ständig einen Fotoapparat mitführte, um gemeinsame Momente hautnah festzuhalten – was ich heute, ich gebe es zu, dennoch manchmal bedauere. Uns blieb unser ›Weil‹.

Domin hatte mich durch ihre Wohnung geführt. Schnell, ihre typische Gangart auch im hohen Alter. Muntere Füße tippelten den Flur entlang in Pantöffelchen, die einen Absatz hatten. Und Pelzbesatz.

[…]

Meine Pantoffeln

die mich ansehen

sie sitzen vor meinem Bett

und sehen mich an

Seite an Seite

wie sie mich ansehen

die zärtlichen Tiere

Ich knie nieder

und streichle

meinen verängstigten

Pantoffeln das Fell.

Meine Gedichte sind doch so sehr das Selbe wie ich, schrieb sie einst ihrem Verleger. Es existiert ein Brief aus dem Jahre 1936 aus Rom an Erwin Walter Palm in Florenz, in dem die Lebenssituation beschrieben ist, die fast dreißig Jahre später Eingang in Domins Gedicht »Gespräch mit meinen Pantoffeln« gefunden hatte: Vor dem Bett stehen meine blauen Pantöffelchen wie zwei müde kleine Tiere, die Köpfe zueinandergewandt, lehnen sie sich mit dem Pelzchen zärtlich aneinander.

Rom 1936 und Heidelberg 1965 – in diesen Jahren war Hilde Domin seelisch und körperlich zermürbt gewesen. Wenn der Alltag zum Alptraum geriet, drängten sich die Bilder aus der Zeit des Exils in das Hier und Heute. Jederzeit abrufbar. Unauslöschbar. Brandmarken, denen sie beim Schreiben ihre Schrecklichkeit nahm und zum Positiven hinführte. Weil tief im Innern das Urvertrauen schlummerte aus sanftem Zuhaus von der Mutter gewoben. Unverlierbar. Leben ganz im philosophischen Sinne: Hoffnung wird, ja muss unerfüllt bleiben, damit sich kein satter Stillstand einstellt, damit Bewegung bleibt. Aber die Sehnsucht nach Hoffnung, die darf nicht verfallen, die muss wirkende Kraft bleiben. Die Sehnsucht / nach Gerechtigkeit / nimmt nicht ab / Aber die Hoffnung / Die Sehnsucht / nach Frieden / nicht / Aber die Hoffnung.

Dann stand ich in der Abenddämmerung in Hilde Domins Arbeitszimmer. In dessen Zentrum ein enormer Schreibtisch wie eine Insel, die vor dem chinesischen Seidenteppich mit seinen Paradiesvögeln ankerte. Hier also war der Dichterturm, der Droste-Turm mit seinen vier Fenstern und dem Hölderlinblick in die grandiose Natur der Umgebung. Die wurde zwar in der Ferne von Mannheim und Ludwigshafen begrenzt, doch Hilde Domin erschienen die Industriestädte von hier oben wie eine Küste: die Schornsteine werden zu Schiffskaminen, und wir haben Sonnenuntergänge wie an einem südlichen Meer, wenn die Sonne die Abgase rötet.

In diesem trutzigen Sandsteingemäuer kam kein Gedanke auf an die Leichtigkeit von Akrobaten und Vögeln. Dieses Domizil war kein Nest im Wind wie das Frankfurter Dachzimmer in der Villa auf dem Sachsenhäuser Mühlberg, in das Domin 1957 gezogen war und wo sie ihr Gedicht »Nur eine Rose als Stütze« geschrieben hatte und die Seele auf der äußersten Spitze des Zweigs schwankte, bis sie bei der Rose Halt fand.

Der Dichterturm war geerdet und hatte seine Nischen mit Erinnerungen besetzt, die auch jeder Gegenstand verinnerlicht hatte. Der neckische Eros zum Beispiel, der in unmittelbarer Nachbarschaft stand zu dem etruskischen Krieger auf seinem kleinen Nussbaumpodest, das Erwin selbst angefertigt hatte. 1932 hatte Erwin in der Euphorie über die Ankunft in Rom gleich in den ersten Tagen begonnen, eine Antikensammlung anzulegen. Dann aber war das Land der Sehnsucht zum ersten Exilland geworden. Eine Körperdrehung weiter, ein Fingerzeig auf die Thalia-Büste aus dem Metropolitan Museum of Art, und wir waren in New York. Diese Skulptur war ein Geschenk von Elisabeth Noelle-Neumann. Nicht ganz unumstritten, murmelte Domin. Die Noelle? Die Büste? Memorables auf Weltreisen zusammengetragen. Die uns nach Spanien führten, als Domin auf den iberischen Laufvogel zu sprechen kam, diesen Urvogel aus Ton. […] Riesig, graubraun, drehbarer Kopf, abnehmbar. […] Ein unglaubliches Tier. […] un pájero ideal. Der eigentlich ein Tongefäß war. Aber hatte ich den nicht im Wohnzimmer gesehen? Neben den Fotos der Eltern? Ja, natürlich. Wo hatte sie ihn erworben? Auch auf dem berühmten »Rastro« in Madrid? So wie den Esstisch und diesen Schreib-Tisch, der ja eigentlich gar kein Schreibtisch ist, sondern ein mesa de campo. Davon hatte ich doch auch gerade noch im Wohnzimmer gehört? Ja. Natürlich. Es sind doch zwei ganz ähnliche Tische, das sehen Sie doch, nicht wahr? Ich hörte den Anflug von Ungeduld in der Stimme. Der tropfenförmige Bernstein neben dem etruskischen Krieger hatte nicht nur die Erinnerung an Santo Domingo, sondern auch ein kleines Insekt eingeschlossen. Und dann eine Feder, ein Stein, eine Muschel. Bewahrtes, das seinen Wert durch die Erinnerungen erhielt. Den echten Uecker hatte Domin in den Keller verbannt.

Und die drei Kamele aus Olivenholz auf dem Schreibtisch? Das waren ursprünglich vier gewesen, die Hilde Domin 1995 auf einer Israelreise geschenkt worden waren. Eines der Tiere hatte die Lyrikerin an ihre junge Kollegin Ulla Hahn weitergegeben, damit sie für den Ritt durch die Wüste des Lebens gewappnet sei.

Wie in einem Gefäß fing ich die kostbaren Informationen auf, bemüht, nichts zu verschütten, um lange von den erzählten Lebensstationen zu zehren. Jedes Ding ein Zeitsprung, ein Zeitzug, der Hilde Domin durch die Welt getragen hatte.

Wie ein Tokaidoexpreß

sind wir durch die Geschichte gefahren

und kaum noch zu sehen

Ich rede in der Vergangenheitsform

während ich atme sehe ich mir nach

Fast feierlich führte mich Hilde Domin schließlich zu ihrer berühmten Taube. Diese sehr summarische Holztaube, weiss mit einem abgebrochenen Flügel, rosa Füssen und Schnabel, von einer Kirche, 17. Jahrhundert. Ein Tier, das auch Picasso freuen könnte, im Flug. Kurz, einen heiligen Geist. Entzückend. Auch die hatte Hilde Domin auf jenem Flohmarkt in Madrid entdeckt und sofort gekauft.

Im Graimbergweg in Heidelberg schwebte die Taube nun in der Ecke ihres Dichterzimmers. Ein Vogel, der quasi aus dem Nichts herausflog, aus einer eigens für ihn geschaffenen Nische. Der auch mit seinem einen gebrochenen Flügel seinen Flug fortsetzte und damit Hilde Domin so ähnlich war. Er hatte ihr Trost und Ermutigung gegeben, sie hatte ihn 1961 im Handgepäck auf der Reise von Spanien in die Sesshaftigkeit nach Heidelberg getragen. Die Taube, erklärte Hilde Domin, gehöre zu ihren Haupteinrichtungsgegenständen. Und sie solle mit ihr zusammen beerdigt werden. Dass die Taube später auch für mich aufsteigen sollte, war ein Geschenk unserer Verbundenheit.

Es war dunkel geworden. Zeit zum Abschied. Es war wunderbar. Wir müssen uns wiedersehen. Ach.

Wieder dieses »Ach«, Wonne und Wehmut zugleich.

Hilde Domin führte mich zur Türe, blickte mir hinterher. Die Stiege ächzte, Domin winkte. Ein letzter Seufzer vom Gartentor.

Wann würden wir uns wieder treffen?

Schneller, als ich dachte.

2. Kapitel

Ich möchte von den Dingen die ich sehe wie von dem Blitz gespalten werden

Ach, schön’ guten Morgen. Haben Sie Lust, heute Abend mit mir ins Theater zu kommen? »Don Giovanni« wird gegeben.

Sie hatte sich am Telefon nicht mit Namen gemeldet. Die mädchenhafte Stimme, fast schon kindlich hoch, sprudelte aus der Leitung und kam gleich zum Wesentlichen.

Ich lernte schnell, mit dieser Angewohnheit umzugehen, und auch, dass Domin das Gespräch abrupt beendete, wenn ihrer Meinung nach alles gesagt war. Selbst wenn das Gegenüber gerade Luft für eine Erwiderung geholt hatte.

Hilde Domins Stimme – unverkennbar. Gleichklang von Stimme und Geist. Ein flottes Gespann auch am Telefon, ganz so wie Stimme und Person. Domin überzeugte als Gesamtpaket. Vor allem beim Gedichtvortrag, denn sie besaß diese gewisse platform personality von Kindesbeinen an. Ihr Auftreten und ihre viva vox zogen Menschen in ihren Bann.

Spreche ich von Domins Lesungen, dann schiebe ich Gedanken an herkömmliche Dichterlesungen beiseite. In das Lesen der Lyrikerin schlug die Vergangenheit ein, wortstark und explosiv. Domins Lesen entwickelte seine Kraft aus Erlebtem, aus Durchlebtem. Dabei gab sie die Zügel nie aus der Hand, lieferte von der Kopfgeburt Domin, der Dichterfigur, solange sie lebte, nur so viel, wie sie preiszugeben gewillt war.

Ja, die Dichterin inszenierte sich. Sie arrangierte, choreografierte, kontrollierte. Kann man das Licht ändern? Ich möchte die Menschen sehen. Und bitteschön, rücken Sie doch ein bisschen näher, dann brauchen wir kein Mikrofon, gell? Wenn dann das Licht gedimmt, die Stuhlreihen gerückt, das Mikro abgeschaltet war, stürzten sich Hilde Domins Worte kopfüber ins Publikum und schwebten auf die Personen zu, für die sie sprach. Worte aus oft kalten Zeiten des Exils. Eingesponnen in Erinnerungsfäden, die auf das Stichwort warteten, um den Kokon zu sprengen und Sprachbilder freizusetzen:

Ungewünschte Kinder / meine Worte / frieren. / Kommt / ich will euch / auf meine warmen / Fingerspitzen / setzen / Schmetterlinge im Winter.

Vokabular aus dem Wörterbuch des Erlittenen, das sich dem Stil fügte, den Hilde Domin und Erwin Walter Palm sich im Exil anerzogen und Zeit ihres Lebens kultiviert hatten: appellativ, dialogähnlich, »eindringlich und sehr persönlich«. Eine Form des Mitteilens, die mit Wortschöpfungen spielte, das Gefieder der Sprache streicheln konnte und sich erlaubte, »außerordentlich zärtlich zu den Dingen zu sein«. Die vom eigenen Schmerz sprach, als wäre er nicht der eigene, weil er auswegloses Leiden in ästhetisches Wohlempfinden gewendet hatte. Oder wie Hilde Domin es formulierte: weil die Stimmen der Gequälten in schöne Musik verwandelt wurden.

Erinnerungen und Biografisches unterbrachen ihren Gedichtvortrag, schufen neue Wege und Zusammenhänge zwischen Wort und Werdegang. Erst nach Hilde Domins Tod war ersichtlich, wie gefügig Erinnerungen gemacht worden waren.

Nahm diese Vortragsart dem Gedicht seine Wirkung? Im Gegenteil! Die existenzielle Komponente stärkte Domins Lyrik, bereicherte sie. Das Gedicht bewegte sich nicht im hermetisch geschlossenen Raum, sondern öffnete sich dem Leser, wurde für ihn zum ›magischen Gebrauchsgegenstand‹, weil ihre einfachen Worte nach Mensch rochen.

Und dann las die Lyrikerin ihr Gedicht ein zweites Mal. Ohne Unterbrechung.

Im täglichen Umgang, den wir bald pflegten, beeindruckten mich diese einfachen Worte, und mir wurde klar, dass sie vom intensiven und einfühlsamen Gebrauch, vom vielen Wenden in fremden Sprachen nicht nur griffig und treffsicher, sondern auch mutig geworden waren. Sie waren verlässlich. Refugium und Heimat:

und wir zuhause sind / wo es auch sei, / und niedersitzen können und uns anlehnen, / als sei es an das Grab / unserer Mutter.

Genauigkeit verlangte Domin von ihrer Sprache nicht nur im Gedicht. Ich würde nie ›laufen‹ sagen, wenn ich ›gehen‹ meine. Sie verabscheute das Wort »Kostbarkeiten«. Ein andermal verwehrte sie sich gegen das Attribut »deutschsprachige Dichterin«. Idiotisch ist das. ›Deutschsprachig‹ kann auch eine Österreicherin oder eine Schweizerin oder eine Chinesin sein. Ich bin eine deutsche Dichterin.

Von der klaren Sprache profitierten die einen, die unverfälschten Worte versetzten anderen schmerzende Hiebe. Wie dem Professor, der nach seinem Vortrag in der Neuen Universität in Heidelberg auf die Lyrikerin zueilte, sich ihres positiven Zuspruchs sicher. »Verehrte Frau Domin, ich freue mich, dass Sie zu meinem Vortrag gekommen sind.« – Ich nicht. Wissen Sie – oh, oh, da war es, dieses »Wissen Sie«. Wenn Hilde Domin ihre Sätze damit begann, dann sollte sich der Gesprächspartner hurtig ein dickes Fell überwerfen, sich ducken, denn dann hagelte es deutliche Worte ohne Rücksicht auf irgendeine Befindlichkeit. Wissen Sie, wäre ich nicht in der Mitte gesessen, ich wäre gegangen. Denn das war nichts! Nichts! Nichts! Dreimal peitschte ihre kleine knochige Faust die Luft zum Takt der Worte. Emotionslos abgelesen. Und obendrein zu lang. Peng! Nennt das Runde rund und das Eckige eckig. Hilde Domins Vokabular war alltagstauglich.

Zu lang sei die Lesung gewesen, untermauerte sie ihren Ärger auf dem Heimweg noch einmal. 57 Minuten setzte Hilde Domin für ihre eigenen Lesungen an – und hielt sich meistens auch daran. Man darf seine Hörer nicht strapazieren.

Ach, die Hörer, die nahmen der Hochbetagten ohnehin nichts übel. Nicht einmal ihren zuweilen drastischen, eher männlichen Duktus in der Alltagssprache.

Mehr als 800 Besucher hatten sich beim Tübinger Bücherfest im Juni 2004 in der Stiftskirche eingefunden, die schier