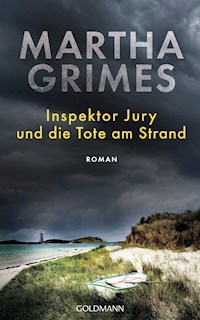

8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Emma-Graham-Romane

- Sprache: Deutsch

Vor der 12-jährigen Emma Graham ist kein Mörder sicher ...

Die 12-jährige Emma Graham lässt sich durch nichts so leicht erschüttern, nicht einmal durch die Verbrechen, die sich in ihrem Heimatort La Porte ereignet haben – wie die Entführung eines erst wenige Monate alten Babys. Vielmehr ist dadurch erst die Neugier der Hobby-Detektivin geweckt. Sie will unbedingt herausfinden, was vor zwanzig Jahren tatsächlich im Luxushotel „Belle Rouen“ geschehen ist, als das Baby verschwand. Dass ausgerechnet jetzt der Vater des Kindes nach La Porte zurückkehrt, erscheint ihr sehr merkwürdig. Emma wird der Sache auf den Grund gehen, auch wenn sie sich dabei selbst in Gefahr bringt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 464

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Buch

Die 12-jährige Emma Graham lebt in dem idyllischen Gebirgsort La Porte. Gelegentlich verdingt sie sich dort als Jungreporterin und hilft im Hotel ihrer Mutter aus. Denn da das Hotel Paradise später einmal in Familienbesitz bleiben soll, muss Emma schon früh lernen, wie das Geschäft läuft. Doch sie hasst die täglichen Pflichten, wie in der Küche zu helfen oder den Gästen Essen zu servieren.

Viel lieber beschäftigt sie sich da doch mit der Aufklärung von ungelösten Kriminalfällen. Schon seit Längerem interessiert sich Emma für ein Ereignis, das zwanzig Jahre zuvor Schlagzeilen machte. Im Luxushotel »Belle Rouen« wurde während eines Balles das Baby eines amerikanischen Ehepaars entführt. Doch da nie ein Lösegeld gefordert wurde und die Polizei nicht ermittelte, erscheint der Vorfall Emma mehr als merkwürdig. Vielleicht war die ganze Entführung nur inszeniert? Dass ausgerechnet jetzt der Vater des damals entführten Kindes nach La Porte zurückkehrt, kommt ihr gerade recht. Und dann ist da auch noch der neue Hotelangestellte, der eines Tages im Hotel ihrer Mutter aufgekreuzt ist und der Emma mehr als suspekt erscheint. Vielleicht ist sein plötzliches Auftauchen doch kein Zufall? Emma wird es herausfinden, und wenn sie sich dabei selbst in Gefahr bringen muss …

Weitere Informationen zu Martha Grimes sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.

MARTHA GRIMES

DAS VERSCHWUNDENE MÄDCHEN

Roman

Ins Deutsche übertragen von Cornelia C. Walter

Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Fadeaway Girl« bei New American Library, a division of Penguin Group (USA) Inc., New York.

1. AuflageCopyright © 2011 by Martha GrimesCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013by Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, MünchenUmschlagmotiv: plainpicture/Tilby Vattard; FinePic®, MünchenSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-09335-8www.goldmann-verlag.de

Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz.

Zur Erinnerung an meine beiden Lieblingsschriftsteller,Gary DevonundStuart M. KaminskyAdieu, Lew.

Dies sagen: Leb wohl an der Dunkelheit Rand,

Und der Frost in dem Obststück, so jung noch im Stand,

Gemahnt mich an viel, was geschehn kann an Harm

Einem Obststück weit weg an dem Ende der Farm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich wünscht, ich läg nachts einst – mehr wünschte ich nicht,

Und dächt an ein baumreiches Obststück in Sicht,

Wenn langsam (und niemand kommt mit einem Licht)

Das Herz tiefer sinkt in den Rasen hinein,

Denn etwas muss Gott doch anheimgestellt sein.

ROBERT FROST,»Leb wohl und bleib kalt«

ROTKEHLCHEN, ROT, ROT

1. KAPITEL

Wir redeten über das entführte Baby.

Ich, Emma Graham, zwölf Jahre, mit einem Tablett unterm Arm bei meiner Großtante im Zimmer, sie, Aurora Paradise, die den dritten Stock nie verließ, es vermutlich nicht mal täte, wenn jemand »FEUER!« schrie.

Der dritte Stock im Hotel Paradise besteht aus lediglich vier Räumen. Die sind Auroras Reich. Einer davon ist ihr Schlafzimmer, ich habe sie aber noch nie drin gesehen. Vielleicht geht sie gar nie ins Bett, vielleicht schläft sie in ihrem Sessel, oder vielleicht schläft sie gar nicht. Sie kann nämlich ganz schön dickköpfig sein.

Aurora Paradise rührte mit dem Strohhalm im Rest von ihrem Rumba herum, einem Drink, den ich aus Rum und Banane kreiert hatte. Es war fünf Uhr nachmittags, die Cocktailstunde, eine Zeit, die in ebenso hoher Wertschätzung stand wie das sonntägliche Abendmahl mit Wein und Oblaten, bloß dass es sich hier um Rum, Gin und Whiskey handelte. Und ich war die Ober-Drinks-Fabriziererin.

»Welches Baby?« Sie klickte mit dem Fingernagel an ihr fast leeres Glas. Damit gab sie mir zu verstehen, dass ihr ein weiterer Drink zustand, bevor sie weiterreden würde, aber davon wollte ich nichts wissen.

»Du weißt, welches Baby. Das Slade-Baby, Baby Fay. Das vor zwanzig Jahren aus dem Belle Ruin entführt wurde.« Dann fügte ich schlau hinzu: »Als du etwa fünfzig warst.« Meine Großtante Aurora war gute neunzig. Damals wäre sie siebzig gewesen.

Aurora machte die Augen zu, als würde sie über das entführte Baby nachdenken, was sie nicht tat. Wahrscheinlich dachte sie an sich selber, damals auf den Bällen im Belle Ruin.

Ich schob mein kleines rundes Tablett vom einen Arm unter den anderen. Sie lud mich nie ein, mich zu setzen, obwohl ich die Hauptrumlieferantin war. Ihr Drink bestand zu einem Drittel aus Myer’s Rum.

»Ich mache erst wieder einen Rumba, wenn du mir verrätst, warum du behauptet hast, Miss Isabel Barnett hätte gelogen, als sie sagte, sie hätte das Baby gesehen.«

Sie zog kurz eine Schnute und zupfte ihre schwarzen Häkelhandschuhe mit den Perlenknöpfen zurecht. Aurora war oft wie zu einem Ball gekleidet, einem Ball vor fünfzig Jahren. Hinter ihr stand ihr Schrankkoffer, aus dem prächtige Abendkleider quollen. Es war ein aufrecht stehender Schrankkoffer mit Schubladen und allerlei, so einer, mit dem die Leute früher auf Ozeanreise gingen.

Als sie sah, dass ich mich nicht rührte, sagte sie seufzend: »Isabel Barnett ist ungefähr so zuverlässig wie ein Feuerwerkskracher im Schnee. Die würde alles sagen, bloß um Aufmerksamkeit zu erregen. Du vergisst anscheinend, dass sie Klep-to-manin ist.« Aurora feixte, als fände sie dieses Handicap höchst amüsant.

Es stimmte, dass Miss Isabel aus McCrorys Kramladen Kleinigkeiten mitgehen ließ, die sie danach aber immer bezahlte. Da Miss Isabel äußerst wohlbetucht war, kapierte keiner, wieso sie Lippenstifte für fünfundzwanzig Cent klaute. »Das hat doch mit dem Baby nichts zu tun.«

»Ich sag ja bloß, Isabel Barnett hat einen Knall. Man kann sich auf nichts verlassen, was sie sagt oder tut. Die lebt schon so lang allein, dass sie sich wahrscheinlich mit der Wand unterhält. Ich weiß, dass sie einen Papagei hat, und wahrscheinlich sitzen sie die halbe Nacht beieinander und quasseln.« Steifarmig hielt sie mir ihr Glas hin. »Das ist über zwanzig Jahre her. Wie soll sie da noch wissen, wie das Kind aussah, selbst wenn es lauter Goldzähne gehabt hätte? Und jetzt bringst du mir bitte schön noch einen Rumba!«

Mir war klar, dass ich sie nicht dazu kriegen würde, mehr zu sagen, und vielleicht hatte sie ja auch alles gesagt, was sie wusste. »Dann muss es aber was anderes sein. Von dem Rum ist bloß noch ein Fitzelchen übrig.«

»Was Süßes eben. Mach doch einen von deinen Graf-von-Monte-Christo-in-Miami-Beach-Drinks.«

Ich stellte das Glas auf mein Tablett und kam zu dem Schluss, dass durch weitere Erpressung mit Drinks nichts mehr zu holen war. Also ging ich, immer noch in Gedanken bei Miss Isabel Barnett. Das Problem war: Eine meiner Theorien über dieses Baby, das vor Jahren aus dem Belle Ruin verschwunden war, besagte, dass im Hotel überhaupt kein Baby gewesen war, denn niemand hatte tatsächlich eins gesehen, nicht mal Gloria Spiker, die Babysitterin. Ich vermutete, es war vielleicht krank geworden und gestorben, und Imogen und Morris Slade, die Eltern, wollten aus irgendeinem Grund nicht, dass jemand davon erfuhr. Es hatte wahrscheinlich mit einer großen Erbschaft oder so was zu tun. Meine andere Theorie war: Die Slades hatten die Entführung arrangiert, damit sie das Lösegeld kassieren konnten. Es hatte aber gar keine Lösegeldforderung gegeben.

Miss Isabel Barnett wiederum hatte behauptet, sie hätte in den Kinderwagen geschaut, als die Slades in La Porte waren, um Arznei für das Baby zu besorgen. Sie hätte das Baby gesehen, beteuerte sie.

Und jetzt behauptete Aurora Paradise, Miss Isabel hätte schon immer gelogen.

Schweren Schrittes ging ich mit meinem Tablett und Auroras Glas die Treppe hinunter und dachte, wie schwer doch die Wahrheit zu erkaufen war.

2. KAPITEL

Hinter dem Hotel befinden sich mehrere Gebäude: ein Cottage, wo wir früher gewohnt hatten, als wir noch klein waren, und das jetzt für Gäste reserviert ist, die getrennte Schlafzimmer wünschen. Und zwei Garagen, eine große und eine kleine. Die kleine ist jetzt voll mit ausrangierten Möbeln, leeren Farbkanistern und Bauholz. Die große Garage wurde früher für die Autos der Gäste benutzt und hatte Platz für mindestens zwanzig Fahrzeuge. Jetzt dient sie als Theater und Spielstätte für Wills und Mills Aufführungen.

Mill heißt eigentlich Brownmiller Conroy. Genau wie sein Vater und sein Großvater. So gemein können Eltern gar nicht sein, dass sie sich so einen Vornamen ausdenken. Wir sagen einfach kurz Mill zu ihm.

Im Inneren der großen Garage herrschte wie üblich großer Tumult. Und wie üblich senkte sich Stille wie ein Tuch über das Getöse, sobald ich anklopfte. Keine Ahnung, wie die das schafften, ich meine, wie wenn man einen Schalter ausknipst, alles zum Schweigen zu bringen. Will und Mill verlangten absolute Geheimhaltung. Niemand durfte vor der Inszenierung irgendetwas erfahren. Ich fragte mich, warum, und kam zu dem Schluss, dass sie jedes Stück ganz neu rausbringen wollten, so dass es wie die Weltpremiere anmutete. Als hätte bis zu dem Augenblick, in dem der Vorhang aufging, keiner wirklich gelebt und Sonne und Mond wären mit Scheuklappen am Himmel gestanden.

Es nützte überhaupt nichts, an die Tür zu hämmern. Ich seufzte bloß und wartete ab. Widerstrebend ging schließlich die Seitentür auf, und Will erschien – das heißt, eine Gesichtshälfte erschien durch die Öffnung.

»Was?«

»Paul – seine Mutter sucht ihn.« Das war gelogen, was Will wahrscheinlich wusste, denn Pauls Mutter suchte ihn eigentlich nie, außer wenn es Zeit war, nach Hause zu gehen. »Was stellt ihr denn da mit ihm an?«

»Nichts.«

»He, lass mich rein.«

»Nein.«

Ich lächelte. »Okay, dann erzähl ich allen von eurem Bühnenbild mit dem Flugzeug.« An diesem Bühnenbild arbeiteten sie bereits, seit Medea, das Musical vor einer Woche unter donnerndem Beifall das letzte Mal, aufgeführt worden war. Will und Mill hatten mit der Inszenierung einen Haufen Geld verdient und die »Laufzeit« sogar verlängert (einer der zahlreichen Broadway-Show-Begriffe, die Will gern benutzte). Dann gaben sie ihr ganzes Geld aber drüben auf der anderen Seite vom Highway in Greg’s Restaurant an den Flipperautomaten und für Orange Crush und MoonPies aus.

Dass ich zu sehen kriegte, wie sie Paul ins Cockpit des Flugzeugs geschnallt hatten, war reiner Zufall gewesen.

Will war stinksauer. »Mein Gott! Du willst uns doch bloß erpressen.« Damit machte er die Tür auf und lief weg. Mir fiel auf, dass er seine Pilotenkappe gegen einen Zylinder ausgetauscht hatte.

Das Flugzeug war inzwischen noch mehr ausgestaltet worden. Es handelte sich um das Innere eines Fliegers, bei dem die eine Seite weggeschnitten war, damit man hineinschauen konnte. Sie hatten die Maschine auf die Bühne geschafft.

Mill, der am Klavier saß, sagte: »Hi.« Er war nie so feindselig wie Will. Schließlich war er ja auch nicht mein Bruder. Er fing an, »And the Red, Red Robin« vor sich hin zu klimpern und mit seiner näselnden Stimme dazu zu singen.

»Wieso hast du einen Zylinder auf?«, fragte ich Will, Mills »hüpf, hüpf, hüpfende Rotkehlchen« übertönend.

»Für meine Nummer.« Er fing an, einen Stepptanz zu vollführen, und stimmte in den Gesang mit ein:

Und da gibt’s kein Schluchzen mehr

Wenn es dann ertönt

Sein aaaltes süßes LIED!

Das Klavier trillerte, die Schuhe steppten. Ich schrie aus voller Kehle:

»Was hat das alles mit Mord in den Wolken zu tun?« Das war der Titel der neuen Inszenierung.

Will hörte auf zu tanzen und sagte, als ob das eine Antwort wäre: »Ich bin der Pilot.« Doch unfähig, sich zu bremsen, hob und senkte er seinen Zylinder im Takt zu Mills Klavierspiel und steppte weiter.

»Der Pilot ist Stepptänzer?«

»Wieso nicht? He, Paul!«, rief er zu den Dachbalken hoch. »Komm runter. Deine Ma verlangt nach dir.«

Dieser Befehl wurde Paul, dem Sohn der Spülerin, zugebrüllt, einem Jungen von etwa acht Jahren. Sein genaues Alter wusste niemand. Affenartig kam Paul an einem der Pfosten heruntergeklettert und zu uns herüber. »Hallo, Missus«, sagte er zu mir. Mehr sagte er nie.

»Hast du die Wolken fertig?«, wollte Will wissen.

Paul schüttelte den Kopf.

»Na, dann mach sie fertig, bevor du in die Küche gehst.« Und zu mir sagte Will: »Kannst seiner Mom sagen, es dauert nicht lang.«

Ich wollte schon fragen, was er denn mit den Wolken machte, wusste aber, dass ich mir die Frage sparen konnte.

Inzwischen hatte sich Paul auf einen von den großen Steinbrocken gesetzt, die von Medea, das Musical noch übrig waren, und war dabei einzunicken. Das überraschte mich nicht. Will und Mill hatten Angst, ihn oben auf den Dachbalken seinen Mittagsschlaf machen zu lassen, wo er womöglich runterfiel.

Mill klimperte auf den Tasten herum und sang:

Wach auf! Wach auf! Du Schlafmütze!

Will stimmte mit ein:

Steh auf! Steh auf! Raus aus dem Bett!

Frischauf! Frischauf! Die Sonn’ ist rot!

Klaviertasten klimperten, Füße steppten, als wartete alle Welt bloß auf ein Duett.

Im Gegensatz zu mir. Und so hüpf, hüpf, hüpfte ich davon.

Ziemlich verschaukelt kam ich mir vor, während ich über den Kiesweg zur hinteren Küchentür trabte. Unterwegs sah ich ein Rotkehlchen, vielleicht ein Flüchtling aus der großen Garage. Mürrisch stand ich da und schaute ihm zu, wie es einen Wurm aus dem nassen Gras zog. Seine Brust war überhaupt nicht rot, sondern von einem staubigen Orange. Und »hüpfen« tat es schon gar nicht.

Mit anderen Worten, es war überhaupt nicht wie in dem Lied. Allerdings ist das ja selten der Fall.

3. KAPITEL

Statt eine Begegnung mit Ree-Jane Davidow zu riskieren, die ich zuletzt in der Hotelhalle gesehen hatte, ging ich über die Hintertreppe den Gang hinunter ins vordere Büro, von wo aus ich Axels Taxiunternehmen anrufen konnte.

Es gab mal eine Dichterin namens Emily Dickinson, die, wie ich erfuhr, die Schöne von Amherst genannt wurde. Ree-Jane Davidow glaubte, sie sei die Schöne von Überall – von Spirit Lake, La Porte und Lake Noir. Von jedem Ort im Umkreis von ungefähr fünfundzwanzig Meilen war Ree-Jane die Schöne.

Sie war sechzehn, beinahe siebzehn. Eigentlich hieß sie Regina Jane, beschloss aber eines Tages, dass sie es so ausgesprochen haben wollte wie bei einer berühmten französischen Schauspielerin, Réjane. Ständig bekniete sie mich, ich sollte es kehlig aussprechen, aber ich konnte oder wollte nicht. Heraus kam bei mir »Ree-Jane«, was sie natürlich in eine Stinkwut versetzte. Seither nenne ich sie so und ein Haufen andere Leute auch, die glauben, das sei ihr richtiger Name. Ich korrigiere sie nicht.

Weil im hinteren Büro keiner war (obwohl ich Ree-Jane draußen in der Hotelhalle deklamieren hörte), rief ich bei Axel an und bat die Vermittlung, ein Taxi zum Hotel Paradise zu schicken. »Und sorg bitte dafür, dass Axel kommt, Wilma.« Axel kam nie.

»Klar, Süße. Er ist gleich wieder da, muss bloß noch einen Fahrgast nach Lake Noir bringen.«

Ich sagte ihr, dass ich unten an der ersten Auffahrt abgeholt werden wollte – das Hotel hat drei Auffahrten – und nicht vor dem Hotel.

Während des Telefonats betrachtete ich eingehend das Regal mit Mrs Davidows Alkoholika. Es befand sich gleich neben dem großen Rolltop-Sekretär, wo sie gewöhnlich um fünf immer ihre Drinks zu sich nahm. Ich bemerkte die leere Flasche Myer’s Rum und überlegte, ob Lola die auch bemerken würde. Da stand auch eine Flasche mit einem sogenannten Pyrat, von dem Mrs Davidow gesagt hatte, wehe, sie erwische einen damit, der sei nämlich richtig gut und richtig teuer. Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, ein bisschen von dem Pyrat in die Flasche mit dem Rum zu gießen (den ich für die Rumbas aufgebraucht hatte), fand das dann aber doch riskant. Womöglich hatte sie den Pyrat ja genau abgemessen.

Nachdem ich den Hörer aufgelegt hatte, stand ich unschlüssig da und überlegte, was wohl am ehesten nach Rum schmeckte. Ob ich etwas von dem Jim Beam in die Myer’s-Flasche schütten sollte? Aber Mrs Davidow würde merken, dass es komisch schmeckte. Ich beschloss, dass es besser war, die Flasche einfach unauffällig zu entsorgen.

Ich verließ das Hotel durch die Hintertür und ging den Pflasterweg entlang zum Cocktailgarten, in der Absicht, die Flasche dort auf dem Tisch stehen zu lassen. Aber dann dachte ich, nein, dann würde man bloß merken, dass sie leer war.

Will sagte, Mrs Davidow sei definitiv Alkoholikerin. Dass man Alkoholiker ist, merkt man unter anderem daran, dass man verrückte Sachen mit Flaschen anstellt. Wie in Das verlorene Wochenende, einem Film, den ich mir nicht anschauen durfte, was bloß hieß, dass ich, sobald er im Orion kam, schnurstracks reinging. (Der Besitzer, Mr McComas, mochte nämlich alte Filme.) Jedenfalls versteckte Ray Millard, der Typ, der die Hauptrolle spielte, überall in seiner Wohnung Flaschen, eine sogar im Kronleuchter.

Hier schleppte ich nun also eine leere Flasche Myer’s Rum herum und hoffte, bloß keinem zu begegnen, außer es war ein Filmproduzent, der in der Situation womöglich Potenzial erkannte. Ich musste aufhören mit dem Quatsch. Also kletterte ich unten an der Auffahrt, wo neben dem Federballplatz dichte Rhododendronhecken standen, die Böschung hoch und steckte die Flasche in den Rhododendron. Ich kam mir vor wie Ray Milland.

Ich stand an der Kiesauffahrt, wartete auf Axel und starrte wie gebannt auf die Stelle, wo unser Hund Rufus von einem Auto angefahren und getötet worden war. Damals, als es passierte, hatte ich genauso dagestanden wie jetzt. Rufus war auf die Straße gelaufen, der Fahrer war also vermutlich nicht schuld, aber das war egal. An das Auto oder den Fahrer konnte ich mich nicht mehr erinnern. Während ich die Stelle betrachtete, geriet sie immer weiter weg und wurde immer kleiner, so wie auf einer Filmleinwand beim Ausblenden im Dunkeln ein heller Kreis ist, der immer kleiner und kleiner wird. Und darin war der sterbende Rufus und wurde winziger und immer winziger, bis er ganz verschwunden war und nur noch die schwarze Leinwand übrig war.

Ich musste blinzeln.

Ich konnte ihn mit diesem Blinzelzauber immer wieder heraufbeschwören. Blinzeln, und da war er – wieder blinzeln, und weg.

Das Problem war, dass ich dachte, ich könnte Rufus wieder zurückholen, wenn ich bloß auf die richtige Art und Weise blinzelte. Damals war ich klein, erst fünf, es überraschte mich also nicht, dass es mir so vorkam. Ein kleines Mädchen mag glauben, dass ihr Hund immer noch irgendwo ist. Wenn man älter wird, weiß man, dass der Tod bloß der Tod ist, und damit hat sich’s.

Blinzeln tat ich aber trotzdem.

In dem Moment kam Axels Taxi angefahren. Am Steuer saß aber nicht Axel, sondern Delbert. Ich wusste, es wäre Delbert, dem war es nämlich immer, ganz egal, wie sehr die Frau in der Zentrale beteuerte, Axel würde kommen. Ich hatte schon geglaubt, Axel gäbe es gar nicht, wenn ich ihn nicht schon oft irgendwohin hätte fahren sehen. Bloß hatte er nie einen Fahrgast dabei.

»Willst du den ganzen Tag da rumstehen?« Delbert steckte den Kopf aus dem Fenster auf der Fahrerseite. »Taxiuhr läuft.« Das fand er nun sehr witzig und patschte aufs Lenkrad.

»Du hast doch gar keine Taxiuhr«, sagte ich, schlüpfte rein und rutschte auf dem Rücksitz ganz runter, damit er mich im Rückspiegel nicht sehen konnte.

Das Taxi machte einen Satz vorwärts. »Nein, haben wir nicht, aber wenn wir eine hätten, würde sie laufen.« Sein Gelächter hörte sich eher nach Schweinegrunzen an. »Also, wo willst du hin? Als ob ich’s nich wüsste.« Er lachte wieder.

Das machte mich richtig fuchsig. »Ach, tatsächlich? Und wohin?«

»Na, entweder zum Rainbow oder zum Gerichtsgebäude. Obwohl, is ja ziemlich egal, wo ich halte, nachdem die gegenüber liegen.«

Wir kamen an Brittens Laden vorbei, wo die Brüder Woods und Mr Root auf der Holzbank saßen. Oder vielmehr, zwei davon saßen – Ubub und Mr Root. Ulub stand mit einem Buch in der Hand da. Ich kurbelte das Fenster herunter und rief, und alle drehten sich her und winkten.

Dann bat ich Delbert, mich an der Bank rauszulassen.

»An der Bank? Da gehst du doch nie hin.«

»Alles weißt du ja wohl auch nicht, was?«

Zehn Minuten später fuhren wir an der First National vor, und ich stieg aus und gab ihm das Fahrgeld. Ich spielte kurz mit dem Gedanken, ihm kein Trinkgeld zu geben, gab ihm dann aber fünfzehn Cents.

Es war lästig, den ganzen Weg von der Bank an der Second Street bis zurück zum Rainbow Café laufen zu müssen, mehr als fünf Straßen rauf und dann hinüber, obwohl ich unterwegs an Läden vorbeikam, die ich mochte. Ich fand sie alle irgendwie mysteriös, zum Beispiel Sincells Posamentierwarenhandlung. Schon allein der Ausdruck wirkte wie aus einer Vergangenheit voller rotbejackter Männer und Frauen, voller Pferde und Füchse.

In Sincells hohen, schmalen Räumen war es passenderweise dunkel und kühl. Im hinteren Raum wurden Schuhe und (stellte ich mir vor) sattbraune Jägerstiefel verkauft. Der vordere Raum war üppig bestückt mit dunklen Seidenkleidern und Dreiteilern für den Herrn. Zwischen den in hohen Glasvitrinen ruhenden Hüten waren bestimmt auch Reiterkappen aus dunklem Samt. Und bei den Spazierstöcken drüben waren Reitgerten. Ich stellte mir das alles gern vor.

Gleich neben der Posamentierwarenhandlung war McCrorys Kramladen, wo Miss Isabel Barnett ihrer Kleptomanie frönte. Um die Ecke befand sich Souders Apotheke mit der immer gleichen Schaufensterauslage: Eau de Toilette Marke »Abend in Paris« sowie heller Gesichtspuder, der offensichtlich von der unbekannten Trägerin der langen Abendhandschuhe aus blauem Satin benutzt worden war und sich zart aus einer silbernen Puderdose ergoss. Was für eine Geschichte! Aus dem Stegreif fielen mir ein halbes Dutzend Szenen ein, die auf das Parfum und die blauen Handschuhe passten. Die Vorstellung, ich könnte mir all die Geschichten ausdenken und sie niederschreiben, hatte etwas Tröstliches. Es fühlte sich an, als wäre immer ein zweites Ich in der Nähe, eine helfende Freundin.

An der nächsten Straße etwas dichter beim Rainbow gelegen war der winzige Oak Tree Geschenkladen von Miss Flagler. Gleich daneben, nur getrennt durch einen schmalen Durchgang, befand sich der Kerzenladen, geführt von Miss Flyte, die eine Neigung zum Mysteriösen hatte. Von allen Geschäften war ihres das mysteriöseste, denn das Geflacker der brennenden Kerzen zog sich vom Schaufenster bis ganz nach hinten durch.

Über jedes dieser Geschäfte gab es etwas zu erzählen, und ich hatte die Idee, dass unsere Zeitung zu jedem einen Beitrag bringen könnte. Wenn ich schon nicht zu jedem eine eigene Geschichte ausgraben konnte, so könnte ich doch meine Eindrücke von ihnen schildern.

Ich war die jüngste Reporterin, die der Conservative je gehabt hatte. Den Job hatte ich natürlich aufgrund der Tatsache bekommen, dass ich am Spirit Lake beinahe umgebracht worden wäre, und jetzt war ich dabei, das ganze Erlebnis aufzuschreiben. Aber mit »Impressionen von Souders Drugstore«, »Impressionen von der Posamentierwarenhandlung« und so fort könnte ich weiter Redaktionsmitglied sein und noch monatelang berühmt bleiben.

Ree-Jane wies mit Vorliebe mindestens einmal täglich darauf hin, dass ich ja bloß »Hilfsreporterin, keine wirkliche Journalistin« sei, doch wenn ich bedachte, wie wenig Ree-Janes Leben Bezug zur Wirklichkeit hatte, betrachtete ich es als gerechtfertigt, ihrer Meinung nicht allzu viel Aufmerksamkeit beizumessen.

Ich ging weiter in Richtung Rainbow.

Donny Mooma, der Stellvertreter des Sheriffs, stand im Rainbow vor der Kuchenvitrine, in der Hand einen Donut, und unterhielt sich mit Wanda Wayans, der neuen Bedienung. Wir mochten einander nicht, Donny und ich. Er war zu dumm für die Polizeiarbeit, und mir war einfach unbegreiflich, wieso der Sheriff ihn behielt. Vielleicht war Donny »eine politische Ernennung«. Die Moomas waren schon seit mehreren Generationen in der Polizeiarbeit des Distrikts tätig. Ein Mooma war Sheriff gewesen, als das Slade-Baby damals entführt worden war, doch der war inzwischen bestimmt tot, oder vielleicht starben die Moomas ja auch nie, sondern liefen auf ewig in der Weltgeschichte herum. Donny lief jedenfalls herum wie tot.

Mutmaßlich entführt, sollte ich eigentlich sagen, und auch das mutmaßliche Baby, denn ich war mir ja, wie gesagt, gar nicht sicher, dass es überhaupt ein Baby gegeben hatte. Einer der Gründe, weshalb ich ins Rainbow Café wollte, war, um nachzusehen, ob Miss Isabel Barnett dort war. Ich wollte sie noch mal fragen, ob sie in dem Kinderwagen wirklich Baby Fay gesehen hatte. Ich würde es natürlich etwas höflicher formulieren, denn ich wollte ja nicht unterstellen, dass man sich auf Miss Isabels Wort nicht verlassen konnte. Bloß weil sie Kleptomanin war, hieß das ja noch lange nicht, dass sie nicht zwischen einem leeren Kinderwagen und einem mit einem Baby drin unterscheiden konnte.

Ich grüßte Wanda, und sie grüßte zurück. Donny brummte bloß. Ihn wurmte es immer noch, dass ich ihn damals aus dem Büro gelockt hatte (damit ich die Polizeiakten durchsehen konnte), indem ich ihm weisgemacht hatte, er hätte drüben auf der anderen Straßenseite, also im Rainbow Café, den Donut-Wettbewerb gewonnen. Es gab natürlich gar keinen Wettbewerb, doch er fiel drauf rein und ging weg, ohne das Büro abzuschließen. Da dürfe ich aber nich rein, sagte er. Nun ja.

Donny schwenkte seinen Donut mit Schokostreuseln herum und quasselte irgendwas von einem »Verrückten«, der in der Stadt rumlief und auf die Leute einbrüllte.

»Ich sag zu Sam, der gehört eingelocht, sag ich, von wegen Ruhestörung …«

»Wer denn?«, erkundigte ich mich.

Donny tat so, als wäre ich unsichtbar. »Ich sag: ›Sam, der Kerl is echt nervig, n-e-r-f-i-g …‹«

»V-i-g«, sagte ich, mit Blick auf die Donutauslage.

Er funkelte mich wütend an und biss von seinem Donut ab, während er sich ein Schimpfwort überlegte. »Du meinst wohl, du weißt alles, was?«

»Nein. Ich weiß bloß, wie man ›nervig‹ buchstabiert.« Ich entschied mich für einen Donut mit bunten Streuseln. Schoko wäre mir lieber gewesen, doch ich wollte nicht dieselbe Sorte essen wie Donny.

Weil Donny nichts einfiel, was er erwidern konnte, redete er weiter über den Verrückten. Während er den Rest von seinem Donut mampfte, sagte er: »Der Typ läuft da draußen rum und macht kleinen Kindern Angst, sag ich zu Sam …«

»Mir nicht«, sagte ich, womit ich mich – damit bis zum ungewöhnlichen Äußersten gehend – unter einen Hut mit kleinen Kindern begab.

»Ach, du-u-u-u …«, knurrte er und nahm seinen Becher mit Kaffee von der Theke neben der gläsernen Vitrine. An der Getränketheke standen Hocker aufgereiht, aber Donny wollte so tun, als sei er einfach viel zu beschäftigt, viel zu gefragt, als dass er Zeit zum Hinsetzen hätte.

»Ich glaub nicht, dass der verrückt ist.« Wen verteidigte ich da eigentlich?, überlegte ich.

»Du? Was weißt du denn? Du weißt ja nich mal, was das auf dem Schild bedeutet, das der rumträgt. Ha!«

Ich hätte ganz einfach fragen können, wovon er eigentlich redete, doch wozu, wo ich es ihm doch abquetschen konnte, ohne dass er es spitzkriegte. Dass der »Verrückte« ein Schild trug, hatte ich ja bereits herausgefunden. Ich bat Wanda um den Donut mit bunten Streuseln. Während sie ihn aus der Vitrine holte, sagte ich zu Donny: »Ist doch sonnenklar, was es bedeutet!« Ich bedankte mich bei Wanda, nahm meinen Donut und musterte Donny mampfend.

»Sonnenklar? Sonnenklar?« Er hatte sich dicht vor mir aufgerichtet, einen gemeinen Blick in den Eidechsenaugen, einen Daumen in den Gürtel gehakt, während die andere Hand mit der Kaffeetasse herumfuchtelte. »Na, dann willst du uns vielleicht verraten, was der Ausdruck ›aller Tage Ende‹ bedeutet?«

Ich leckte ein paar Streusel von meinem Donut und guckte nachdenklich. »Zunächst mal ist es gar kein ›Ausdruck‹.« Das war gut, fand ich. Dadurch hörte es sich eher so an, als ob ich Bescheid wüsste, als wenn ich bloß rumeierte, um »aller Tage Ende« zu erklären, von dem ich auch keine Ahnung hatte, was es bedeutete. Und es war immer sicherer zu sagen, was etwas nicht war, als zu sagen, was es war. Weil ich ja keinen blassen Dunst hatte, was »aller Tage Ende« bedeutete. Nun, wenn ich den Kontext wüsste … Gab es bei Rudy’s oder in der Posamentierwarenhandlung einen Schlussverkauf? Wollte die Gemeinde den Verkauf von Alkoholika wieder legalisieren, und jetzt rannte ein alter Trottel herum, der was gegen das Trinken hatte, und beschrie »aller Tage Ende«? Eine Spirituosenhandlung direkt hier in La Porte würde Lola Davidow die Mühe ersparen, sich ihren Fusel aus dem Nachbarstaat beschaffen zu müssen. Für sie wäre es aller Tage Anfang.

»Was meinst du mit: ›Es is gar kein Ausdruck‹?«

Donny sollte mehr Perry Mason schauen. Anwälten, die noch grün hinter den Ohren waren, erzählte Perry immer, man soll einem Zeugen nur eine Frage stellen, wenn man die Antwort schon weiß. »Ich meine, ›aller Tage Ende‹ bedeutet das, was es besagt. Im Wortsinn.« Bevor er wieder fragen konnte, was das bedeutete, sagte ich: »Ich versteh gar nicht, wieso Sie den für gefährlich halten.«

»Ach ja, na du mit all deinen neuesten Heldentaten, dass dir das Ende der Welt schnurz is, glaub ich gleich!«

»Ziemlich.« Das bedeutete es also: das Ende der Welt. Ich bestellte eine Cola und kletterte auf einen Hocker. Mein Ende aller Tage ließ ich vorerst beiseite. Ich hoffte, dass Will und Mill dieses Plakat nie zu sehen kriegten. Mord in den Wolken, ihr neuestes Stück, barg schon genug apokalyptische Gefahren für uns.

4. KAPITEL

Ich musste Mr Gumbrel in der Redaktion des Conservative sprechen, ging also den gleichen Weg wieder zurück, den ich gekommen war. Das Zeitungsbüro lag neben Sincells Laden.

Vor dem Schaufenster von Souders Apotheke blieb ich wieder stehen, als ich das Eau de Toilette »Abend in Paris« und die ausgebleichten Handschuhe sah und ein Foto, das ich bisher noch nicht bemerkt hatte. Ganz unten in der Ecke stand es und zeigte einen traurig dreinblickenden Hund mit der Aufschrift: HABEN SIE MICH GESEHEN? Er guckte so kläglich, dass ich mich fragte, ob er, als man das Foto machte, vielleicht schon wusste, dass er verloren gehen würde.

Ich ging etwas rascher und bog um die Ecke auf die Second Street ein, wäre aber fast stehen geblieben, als ich an McCrorys Kramladen vorbeikam. Beim Blick durch die Glastür sah ich Miss Isabel Barnett bei den Schminksachen stehen. Ich überlegte, ob ich reingehen und ein Gespräch vom Zaun brechen sollte, wollte ihren Anfall von Kleptomanie jedoch nicht unterbrechen. Außerdem hätte sie sich sowieso schwer auf das Slade-Baby konzentrieren können, während sie Lippenstiftfarben gegeneinander abwog.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!